神奈川県は、日本の物流を支える上で極めて重要な拠点です。横浜港や川崎港といった国際的な港湾施設、そして首都圏と全国を結ぶ高速道路網が発達しており、製造業からEコマースまで、多様なビジネスにとって魅力的な立地環境が整っています。そのため、貸倉庫の需要も高く、エリアによってその特徴や賃料相場は大きく異なります。

自社の事業戦略に最適な貸倉庫を見つけるためには、まず神奈川県全体の倉庫市場を俯瞰し、各エリアの特性と賃料相場を正確に把握することが不可欠です。この記事では、横浜市、川崎市、相模原市、県央、湘南といった主要エリアごとの詳細な坪単価相場から、ビジネスの目的に合わせた貸倉庫の選び方、契約までの具体的な流れ、そして信頼できる不動産会社・サイトまで、網羅的に解説します。

これから神奈川県で貸倉庫を探す企業担当者様が、最適な物件選びを実現するための確かな知識と判断基準を得られるよう、分かりやすく丁寧に情報を提供します。

目次

神奈川県の貸倉庫の賃料相場

神奈川県で貸倉庫を探す際、最も気になるのが賃料相場でしょう。賃料は立地、築年数、規模、設備など様々な要因で変動しますが、エリアごとの坪単価の傾向を把握しておくことは、予算策定や物件比較の第一歩となります。ここでは、主要エリアの坪単価相場を詳しく解説します。

| エリア | 坪単価の目安(共益費含まず) | 特徴 |

|---|---|---|

| 横浜市 | 4,500円~8,000円 | 港湾周辺は高価格帯。内陸部の比較的新しい大型施設も人気。 |

| 川崎市 | 5,000円~9,000円 | 都心へのアクセスが良く、県内で最も高い水準。特に臨海部は高騰。 |

| 相模原市 | 3,500円~6,000円 | 圏央道IC周辺は人気だが、横浜・川崎に比べると割安。 |

| 県央エリア | 4,000円~7,000円 | 圏央道沿いの大型物流施設の集積地。新築物件は高め。 |

| 湘南エリア | 3,500円~5,500円 | 比較的小規模な倉庫が多く、価格は比較的安定している。 |

※上記の坪単価は、一般的な常温倉庫を想定した目安であり、冷凍・冷蔵倉庫や危険物倉庫、新築の高機能な物件はこの範囲限りではありません。最新の市況については、不動産会社のウェブサイトなどで個別にご確認ください。

横浜市の坪単価相場

横浜市は神奈川県の県庁所在地であり、日本を代表する国際貿易港・横浜港を擁するエリアです。そのため、輸出入関連の貨物を扱う企業からの需要が非常に高く、貸倉庫の賃料相場も県内では川崎市に次いで高い水準にあります。坪単価の相場は、おおむね4,500円から8,000円程度で推移していますが、立地によって大きな価格差が見られます。

特に、横浜港に近い中区、鶴見区、神奈川区、金沢区といった臨海部では、港湾関連の需要が集中するため、坪単価が7,000円を超える物件も珍しくありません。これらのエリアは、コンテナのドレージ(陸上輸送)コストを抑えられるという大きなメリットがあります。一方で、築年数が経過した古い物件も多く、最新の設備を求める場合は選択肢が限られる可能性もあります。

対照的に、都筑区や港北区、緑区などの内陸部は、第三京浜道路や東名高速道路へのアクセスが良く、首都圏向けの配送拠点として人気があります。近年では、港北インターチェンジ周辺を中心に大型の先進的物流施設が開発されており、こうした高機能な新築物件は坪単価6,000円以上の価格帯で募集されることが一般的です。

川崎市の坪単価相場

川崎市は、東京都心と横浜市の中間に位置し、羽田空港にも近いという地理的優位性から、首都圏のラストワンマイル配送拠点として絶大な人気を誇ります。その結果、貸倉庫の賃料相場は神奈川県内で最も高く、坪単価は5,000円から9,000円、場合によっては10,000円に迫ることもあります。

特に川崎区の臨海部は、首都高速湾岸線や産業道路へのアクセスが良く、東京港や羽田空港への利便性も高いため、需要が供給を上回る状況が続いています。空き物件が出るとすぐに埋まってしまうことも多く、賃料は高騰傾向にあります。

内陸部である高津区、宮前区、多摩区なども、第三京浜道路や国道246号線沿いを中心に倉庫が点在しており、都心部への配送アクセスは良好です。ただし、エリアによっては前面道路が狭く、大型車両の進入が難しい場合もあるため、現地での確認が不可欠です。川崎市で倉庫を探す際は、高い賃料水準と競争率を念頭に置き、迅速な意思決定が求められます。

相模原市の坪単価相場

相模原市は、政令指定都市でありながら、横浜市や川崎市と比較すると賃料相場は落ち着いています。坪単価の目安は3,500円から6,000円程度と、比較的リーズナブルな物件を見つけやすいエリアです。

相模原市の物流環境を大きく変えたのが、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の開通です。特に圏央道の相模原愛川ICや相模原IC周辺は、東名高速や中央道へのアクセスが飛躍的に向上したため、新たな物流の要衝として注目されています。このエリアでは近年、大型物流施設の開発も進んでおり、人気が高まっています。

市内には製造業の工場も多く、製品や部材を保管するための倉庫需要も根強くあります。中央区、南区、緑区と広大な市域を持つため、立地によって利便性や環境は様々です。比較的コストを抑えつつ、交通利便性も確保したい企業にとって、相模原市は有力な選択肢となるでしょう。

県央エリア(厚木市・海老名市など)の坪単価相場

神奈川県のほぼ中央に位置する厚木市、海老名市、伊勢原市、座間市などを含む県央エリアは、圏央道と東名高速道路が交差する交通の要衝として、近年急速に物流拠点としての地位を高めています。坪単価相場は4,000円から7,000円程度で、新築の大型物件を中心に価格が上昇傾向にあります。

特に厚木ICや海老名JCT周辺は、まさに物流の一等地と言える立地です。圏央道を利用すれば、東名、中央、関越、東北、常磐といった主要な高速道路へ直結できるため、東日本全域をカバーする広域配送拠点として最適です。そのため、大手デベロッパーによる先進的な大型マルチテナント型倉庫の開発が相次いでおり、最新の設備を備えた物件の供給が豊富です。

一方で、駅から離れた立地の物件も多く、従業員の通勤手段として自動車通勤がメインとなるケースが少なくありません。人材を確保する上では、送迎バスの有無や駐車場の収容能力なども重要な検討項目となります。

湘南エリア(藤沢市・茅ヶ崎市など)の坪単価相場

藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、寒川町などを含む湘南エリアは、県内の他の主要物流エリアとは少し異なる特徴を持っています。大規模な物流施設が集中するというよりは、地域配送や小〜中規模の事業者向けの倉庫が点在しているのが特徴です。坪単価の相場は3,500円から5,500円程度と、比較的リーズナブルな水準で安定しています。

このエリアは、国道1号線や新湘南バイパス、圏央道へのアクセスも可能であり、横浜や県央エリアへの接続も良好です。藤沢市や茅ヶ崎市には工業団地もあり、製造業に関連する倉庫需要も見られます。

大規模な物流オペレーションよりも、特定のエリアへのきめ細かな配送や、EC事業者の小規模な保管・発送拠点として倉庫を探している場合に、湘南エリアは魅力的な選択肢となり得ます。ただし、エリアによっては道路が混雑しやすかったり、大型車両の通行に制限があったりする場所もあるため、立地の事前調査は入念に行う必要があります。

神奈川県の主要エリア別特徴と倉庫事情

神奈川県で貸倉庫を探すにあたり、賃料相場だけでなく、各エリアが持つ地理的・産業的な特徴を理解することが、自社の事業に最適な立地を選ぶ上で極めて重要です。ここでは、横浜、川崎、県央、相模原・湘南の4つのエリアに分け、それぞれの強みや倉庫事情を深掘りします。

横浜エリア:港湾施設が充実し輸出入に便利

横浜エリアの最大の特徴は、何と言っても国際戦略港湾である横浜港の存在です。世界中の航路と結ばれる横浜港は、日本の貿易の玄関口であり、特に自動車や部品、食品、雑貨など多種多様な貨物を取り扱っています。そのため、輸出入を事業の核とする商社、メーカー、フォワーダーなどにとって、横浜エリアに倉庫を構えることには計り知れないメリットがあります。

最大の利点は、コンテナ輸送にかかる陸送コスト(ドレージ費用)と時間を大幅に削減できることです。本牧ふ頭や大黒ふ頭、南本牧ふ頭といった主要なコンテナターミナル周辺には、保税蔵置場の許可を持つ倉庫が数多く立地しています。これらの倉庫を利用すれば、輸入貨物を関税・消費税が留保された外国貨物の状態のまま保管・加工し、必要な分だけを国内に引き取る(納税申告する)ことが可能です。これにより、キャッシュフローの効率化が図れます。

交通アクセス面では、首都高速湾岸線がエリアを縦断しており、東京都心や羽田空港、さらには横浜横須賀道路を通じて三浦半島方面へもスムーズにアクセスできます。

一方で、注意点もあります。歴史ある港町であるがゆえに、倉庫物件の中には築年数が古く、現代の物流オペレーションには適さないもの(天井高が低い、エレベーターがない、トラックバースがないなど)も少なくありません。また、港湾周辺エリアは日中、コンテナトレーラーなどの大型車両の往来が激しく、時間帯によっては渋滞が発生しやすいという側面も考慮しておく必要があります。

川崎エリア:都心へのアクセスが良く配送拠点に最適

川崎エリアは、東京都大田区と多摩川を挟んで隣接しており、「首都圏への配送」という観点において、神奈川県内で最も優れた立地と言えます。特に、EC(電子商取引)市場の拡大に伴い、注文から顧客への配達時間を短縮する「ラストワンマイル配送」の拠点としての価値が非常に高まっています。

このエリアの強みは、その卓越した交通網にあります。東京と横浜を結ぶ大動脈である第一京浜(国道15号)や第二京浜(国道1号)、産業道路が走り、内陸部には第三京浜道路や国道246号線が整備されています。さらに、首都高速神奈川1号横羽線と湾岸線を利用すれば、都心部へ30分程度で到達可能です。また、空の玄関口である羽田空港へも極めて近く、航空貨物を扱う企業や、全国へ迅速に商品を届けたい企業にとっても理想的なロケーションです。

こうした背景から、川崎臨海部を中心に、大手宅配会社やECプラットフォーマーの巨大な仕分け・配送拠点が集積しています。それに伴い、賃料相場は県内最高水準で推移しており、空き物件も常に品薄状態です。そのため、川崎エリアで物件を探す場合は、相場より高い賃料と厳しい競争を覚悟し、情報が出たらすぐに行動できる準備をしておくことが成功の鍵となります。

県央エリア:圏央道沿いに大型物流施設が集中

かつての県央エリア(厚木市、海老名市、伊勢原市など)は、東名高速道路へのアクセスを強みとするエリアでした。しかし、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の全線開通が、このエリアのポテンシャルを劇的に変貌させました。

圏央道は、都心から半径40〜60km圏を結ぶ環状道路であり、東名高速、中央自動車道、関越自動車道、東北自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道といった、日本を縦断する主要な高速道路すべてに接続しています。これにより、県央エリアは単なる首都圏の配送拠点から、東日本全域、さらには西日本までをカバーする広域戦略物流拠点へと進化を遂げました。

この交通利便性の飛躍的な向上に目を付けた大手不動産デベロッパーは、圏央道のインターチェンジ周辺に、延床面積が数万坪にも及ぶ先進的な大型物流施設を次々と開発しています。これらの施設は、複数のテナントが入居できる「マルチテナント型」が主流で、以下のような特徴を備えています。

- ランプウェイ: トラックが直接上層階(3階や4階)まで自走してアクセスできるスロープ。荷役効率が大幅に向上する。

- 高床バース: トラックの荷台と同じ高さのプラットフォームを各階に備え、雨天でも濡れずに荷物の積み下ろしが可能。

- 高い天井高と床荷重: 有効天井高5.5m以上、床荷重1.5t/㎡以上が標準で、重量物の保管や多段ラックの設置に対応。

- 充実したアメニティ: カフェテリアや売店、託児所などを併設し、従業員の働きやすい環境を整備。

これらの高機能な施設は、3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者や大手EC事業者、メーカーなど、大規模な物流オペレーションを行う企業から高い支持を集めています。

相模原・湘南エリア:多様なニーズに対応する倉庫が点在

相模原市と湘南エリア(藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市など)は、それぞれ異なる特徴を持ちながらも、横浜・川崎・県央といった主要物流ハブとは一味違った、多様な倉庫ニーズに応えるエリアです。

相模原市は、古くから製造業が集積する「ものづくりの街」としての顔を持ちます。市内には多くの工業団地があり、自社工場に併設、あるいは近接する形で製品や部品を保管するための倉庫需要が根強くあります。圏央道の開通により物流利便性も向上しましたが、横浜・川崎エリアほどの賃料高騰は見られず、比較的コストを抑えながら事業展開を図りたい製造業者や、そのサプライヤーにとって魅力的な選択肢となります。

一方、湘南エリアは、大規模な物流施設は少ないものの、新湘南バイパスや国道1号線、国道134号線といった幹線道路沿いに、中小規模の倉庫が点在しています。これらの倉庫は、地域に根差した卸売業者や小売業者の配送拠点、あるいは地元のEコマース事業者の保管・発送拠点として活用されるケースが多く見られます。都心部ほどの交通渋滞は少なく、比較的落ち着いた環境で作業ができる点もメリットの一つです。

これらのエリアでは、最新鋭の大型倉庫だけでなく、築年数は経っているものの賃料が割安な平屋建て倉庫や、小規模な作業場付きの倉庫など、バラエティに富んだ物件が見つかる可能性があります。自社の事業規模や特定のニーズに合致する、掘り出し物の物件に出会えるかもしれないエリアと言えるでしょう。

貸倉庫を選ぶ際の重要な7つのポイント

自社の事業に最適な貸倉庫を見つけるためには、賃料や立地だけでなく、多角的な視点から物件を評価する必要があります。ここでは、後悔しない倉庫選びのために、必ず確認すべき7つの重要なポイントを具体的に解説します。

① 用途と目的を明確にする

物件探しを始める前に、まず「その倉庫を何のために、どのように使うのか」を徹底的に明確化することが最も重要です。これが曖昧なままでは、最適な物件は見つかりません。

保管する荷物の種類と量

まず、何を、どれくらい保管するのかを具体的にリストアップしましょう。

- 荷物の特性: 重量、サイズ(縦・横・高さ)、形状はどうか。精密機械や医薬品のように、温度・湿度の管理が必要か。食品のように衛生管理が求められるか。可燃物や毒劇物などの危険物に該当しないか。

- 保管形態: 荷物は段ボールのまま平置きするのか、パレットに載せて保管するのか、あるいはスチールラックを組んで多段保管するのか。保管形態によって、必要な天井高や床の強度が変わってきます。

- 物量: 現在の在庫量だけでなく、将来的な事業拡大による物量の増減も見越しておく必要があります。繁忙期と閑散期の物量の波も考慮し、最大在庫量でも収容できる面積を確保することが重要です。

作業の有無と内容(ピッキング、梱包など)

倉庫の役割は、単なる「保管」だけにとどまりません。多くのケースで、庫内で様々な付帯作業(流通加工)が行われます。

- 作業内容: ピッキング(商品の取り出し)、検品、値札付け、ラベル貼り、セット組み、梱包、発送など、どのような作業を想定していますか。

- 作業スペース: これらの作業を行うためには、保管スペースとは別に十分な作業スペースが必要です。作業員の動線や、梱包資材・機材の置き場も考慮してレイアウトを考える必要があります。

- 設備要件: 作業内容によっては、十分な明るさを確保するための照明や、梱包機器を使用するための電源容量(コンセントの数や位置)が重要になります。

配送拠点としての利用

倉庫を配送拠点として使う場合、車両の出入りが頻繁に発生します。

- 配送エリアと頻度: 主な配送先はどこか。1日に何回、何台のトラックが出入りするのか。

- 使用車両: 使用するトラックの種類(軽トラック、2t車、4t車、10t車、トレーラーなど)を明確にします。車両のサイズによって、前面道路の幅や敷地内の旋回スペース、搬入口の大きさが問題ないかを確認する必要があります。

- 拠点機能: 在庫を保管し注文に応じて出荷する「DC(ディストリビューションセンター)」なのか、在庫を持たず仕分け・積替えのみを行う「TC(トランスファーセンター)」なのか。機能によって最適な立地や設備は異なります。

② 必要な面積(坪数)を把握する

用途と目的が明確になったら、次は必要な面積を算出します。面積の考え方を正しく理解することが、コストの最適化に繋がります。

坪単価の考え方

貸倉庫の賃料は、「坪単価」で表示されるのが一般的です。1坪は約3.3㎡(およそ畳2枚分)です。物件を探す際は「坪単価 × 坪数」で月額賃料を概算しますが、注意点として、坪単価には共益費や管理費が含まれていないケースが多いことです。物件を比較する際は、必ず共益費などを含めた「月額総支払額」で比較検討しましょう。

有効面積と天井高の確認

契約面積(坪数)が同じでも、実際に使える広さ(有効面積)は倉庫の形状によって異なります。

- 有効面積: 倉庫内に太い柱があったり、壁が斜めになっていたりすると、デッドスペースが生まれてしまいます。内見時には、図面と照らし合わせながら、柱の位置や間隔(スパン)を確認し、荷物やラックを効率的に配置できるかシミュレーションすることが重要です。

- 天井高: 保管効率を左右する非常に重要な要素が天井高です。特に注目すべきは、床から照明器具や梁(はり)の一番低い部分までの高さを指す「有効天井高(梁下有効高)」です。この高さが、設置できるラックの最大高さを決定します。例えば、高さ4mのラックを置きたいのに、有効天井高が3.8mしかなければ設置できません。消防法により、スプリンクラーヘッドの下端から荷物の上端まで一定の距離を確保する必要がある点も忘れてはなりません。

③ 立地とアクセス条件を確認する

物流において立地は生命線です。多角的な視点からアクセス条件をチェックしましょう。

高速道路ICからの距離

輸送コストとリードタイムに直結する最重要項目です。主要な高速道路のインターチェンジ(IC)から近いほど、長距離輸送の効率は格段に上がります。Google マップなどで単純な距離を測るだけでなく、実際に走行してみて、信号の数や渋滞の状況を確認することをおすすめします。

主要幹線道路へのアクセス

ICへのアクセスと合わせて、倉庫から主要な幹線道路(国道や県道)へ出るまでのルートも重要です。道幅が狭く大型車がすれ違えなかったり、住宅街の細い道を通らなければならなかったりすると、ドライバーの負担が増え、事故のリスクも高まります。

最寄り駅やバス停からの距離

従業員の確保という観点から、公共交通機関でのアクセスも無視できません。特にパートやアルバイトを多く雇用する場合、最寄り駅やバス停から徒歩圏内であるかは、応募数に大きく影響します。駅から離れている場合は、従業員用の駐車場が十分に確保できるか、あるいは送迎バスの運行を検討する必要があるかもしれません。

周辺環境(渋滞の有無、近隣施設)

見落としがちですが、周辺環境のチェックも大切です。

- 渋滞: 朝夕の通勤ラッシュ時や、近隣に大型商業施設がある場合は週末など、特定の時間帯に周辺道路が慢性的に渋滞していないかを確認しましょう。

- 規制: 大型車両の通行が時間帯によって規制されているエリアではないか、事前に管轄の警察署などで確認が必要です。

- 近隣施設: 近くにコンビニエンスストアや飲食店があると、従業員の満足度向上に繋がります。一方で、学校や病院、閑静な住宅街が隣接している場合は、騒音や振動に対する配慮が求められることもあります。

④ 倉庫の設備をチェックする

倉庫の使い勝手は、備え付けの設備によって大きく変わります。自社のオペレーションに必要な設備が揃っているか、細かく確認しましょう。

床の強度(床荷重)

床がどの程度の重さに耐えられるかを示す「床荷重」は、特に重量物を扱う場合や、フォークリフトを走行させる場合に非常に重要です。床荷重は通常「kg/㎡」や「t/坪」という単位で示されます。一般的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、重量物対応の倉庫では3t/㎡以上、多階層倉庫の上層階では1.0t/㎡程度の場合もあります。保管する荷物の総重量や、使用するフォークリフトの重量(本体+最大積載荷重)を算出し、床荷重がそれを上回っているか必ず確認してください。

搬入・搬出口の大きさや数

荷物をスムーズに出し入れするために、搬入・搬出口(多くはシャッター)のスペックは重要です。シャッターの幅と高さが、使用するトラックや搬入する荷物のサイズに対して十分かを確認します。また、搬入と搬出を同時に行うことが多い場合は、出入口が複数ある方が作業効率は上がります。

トラックが接車できるバースの有無

「バース」または「プラットフォーム」とは、トラックが荷台を接車して荷役作業を行うための設備です。地面から1m程度の高さがある「高床式」が一般的で、これにより荷台と倉庫フロアの段差がなくなり、フォークリフトやカゴ車での荷役がスムーズになります。バースの数(何台のトラックが同時に接車できるか)や、雨天時に荷物が濡れるのを防ぐ「庇(ひさし)」の有無もチェックポイントです。

荷物用エレベーターやドックレベラー

2階建て以上の多階層倉庫の場合、垂直搬送設備は必須です。

- 荷物用エレベーター: 積載荷重(何kgまで載せられるか)、カゴのサイズ(幅・奥行・高さ)、扉の大きさ、昇降速度を確認します。パレットごと載せられるか、台車がスムーズに入れるかは重要なポイントです。

- ドックレベラー: 高床式バースに設置される、トラックの荷台とバースの間の段差や隙間を埋めるための可動式の板です。これにより、様々な高さの荷台を持つトラックに柔軟に対応でき、安全かつ効率的な荷役が可能になります。

空調設備の有無

アパレル製品、紙製品、電子部品、食品、医薬品など、温度や湿度の変化によって品質が劣化する商品を扱う場合、空調設備は不可欠です。冷暖房だけでなく、除湿機能の有無も確認しましょう。空調付きの倉庫は賃料が高くなる傾向がありますが、品質管理コストと考えれば必要な投資です。

事務所スペースの併設

倉庫管理スタッフや事務員が常駐する場合、事務所スペースが必要です。倉庫内に事務所が造作されている物件や、別棟で事務所が併設されている物件があります。事務所がない倉庫でも、貸主の許可を得て敷地内にプレハブの事務所を設置できる場合もありますので、契約前に確認が必要です。

⑤ 賃料と初期費用を計算する

物件を借りる際には、月々の支払いだけでなく、契約時にまとまった費用がかかります。資金計画を立てるために、総コストを正確に把握しましょう。

月々の費用(賃料、共益費・管理費)

毎月支払う費用は、賃料だけではありません。共用部分(廊下、エレベーター、トイレなど)の清掃やメンテナンス、電気代などに充てられる「共益費」または「管理費」が別途かかるのが一般的です。物件を比較する際は、賃料と共益費を合計した月額総額で判断することが重要です。

初期費用(敷金、礼金、保証金、仲介手数料)

契約時に必要となる主な初期費用は以下の通りです。

- 敷金・保証金: 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金です。相場は賃料の3ヶ月〜6ヶ月分ですが、新築の大型物件などでは10ヶ月分以上になることもあります。保証金の場合、退去時に一定割合が償却(返還されない)される契約もあるため、条件をよく確認しましょう。

- 礼金: 貸主に対する謝礼金で、返還されません。倉庫物件では礼金なしのケースも多いです。

- 仲介手数料: 物件を仲介した不動産会社に支払う手数料で、法律上の上限は賃料の1ヶ月分(+消費税)です。

- 前払賃料: 契約開始月の賃料(日割りの場合もあり)を前払いで支払います。

- 保証会社利用料: 近年、必須となるケースがほとんどです。初回に賃料の50%〜100%程度がかかります。

更新料や保険料

- 更新料: 契約期間満了後に契約を更新する際に、貸主に支払う費用です。新賃料の1ヶ月分が相場ですが、物件によって異なります。

- 保険料: 万一の火災や水災に備え、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が義務付けられるのが一般的です。

⑥ 契約条件を確認する

契約書はトラブルを未然に防ぐための重要な書類です。不明な点は必ず確認し、納得した上で署名・捺印しましょう。

普通借家契約と定期借家契約の違い

賃貸借契約には、大きく分けて2つの種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間が満了しても、借主が希望する限り、貸主は「正当な事由」がないと更新を拒絶できません。借主の権利が強く保護されており、長期間安定して事業を続けたい場合に有利です。

- 定期借家契約: あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了します。契約を継続したい場合は、貸主・借主双方の合意のもとで「再契約」を締結する必要があります。貸主から再契約を拒否される可能性がある点に注意が必要です。貸倉庫ではこちらの契約形態も多く見られます。

契約期間と更新の可否

貸倉庫の契約期間は、2年〜5年程度が一般的です。自社の事業計画と契約期間が合っているか確認しましょう。また、中途解約に関する条項も重要です。通常、3ヶ月〜6ヶ月前の解約予告と、違約金の支払い(賃料の数ヶ月分など)が定められています。

使用用途の制限

契約書には、倉庫の使用方法に関する取り決め(使用細則)が記載されています。「保管業務に限る」とされている場合、無断で製造や加工作業を行うことは契約違反となります。また、騒音、振動、臭気が発生する作業や、危険物の保管は、明示的に許可されていない限り禁止されているのが普通です。

⑦ 法規制や用途地域を確認する

事業を行う上で、コンプライアンスは絶対です。倉庫も様々な法律の規制を受けています。

- 建築基準法: 建築物の構造や安全性に関する基準です。違法な増改築が行われていないか確認しましょう。

- 消防法: スプリンクラーや自動火災報知機、消火器などの消防用設備の設置・維持管理に関する規制です。保管する物品の種類や量によって、求められる設備が変わる場合があります。

- 都市計画法: 計画的な街づくりのための法律で、土地を用途ごとに区分しています。倉庫は原則として「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」にしか建設できません。これらの地域であれば、24時間操業も原則可能です。商業地域や住居地域にある倉庫は、法規制が厳しく、操業時間に制限が設けられていることが多いので注意が必要です。

知っておきたい貸倉庫の種類と特徴

「貸倉庫」と一言で言っても、その種類は様々です。保管する荷物の特性や、行いたい作業内容によって、選ぶべき倉庫のタイプは異なります。ここでは、代表的な貸倉庫の種類とその特徴について解説します。自社のニーズに最も合致する倉庫はどれか、考えてみましょう。

| 倉庫の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 一般倉庫(常温倉庫) | 温度・湿度管理を行わない最も一般的な倉庫。 | 物件数が多く、賃料が比較的安い。 | 温湿度変化に弱い商品の保管には不向き。 |

| 低温・冷蔵・冷凍倉庫 | 一定の温度帯を維持する設備を持つ倉庫。 | 食品、医薬品、化成品などの品質を維持できる。 | 賃料が高額で、物件数が非常に少ない。 |

| 危険物倉庫 | 消防法上の危険物を保管するための特殊な倉庫。 | 法令を遵守して安全に危険物を保管できる。 | 建設・維持コストが高く、極端に物件数が少ない。 |

| 平屋建て倉庫 | 1階建ての倉庫。 | 荷役効率が良い、ワンフロアで管理が楽、床荷重の制約が少ない。 | 広い敷地が必要なため、地価の高い都市部では少ない。 |

| 多階層倉庫 | 2階建て以上の倉庫。 | 土地を有効活用でき、都市部やその近郊に多い。 | 垂直搬送が必要、上層階は床荷重に制限がある場合も。 |

一般倉庫(常温倉庫)

一般倉庫は、特別な温度管理機能を持たない、最もスタンダードなタイプの倉庫です。「ドライ倉庫」とも呼ばれ、貸倉庫市場で流通している物件の大半がこのタイプにあたります。

主な保管対象となるのは、常温環境で品質に影響が出ない貨物です。具体的には、アパレル製品、雑貨、書籍、書類、家具、建材、機械部品などが挙げられます。

このタイプの最大のメリットは、物件数が豊富で選択肢が多く、他の特殊な倉庫に比べて賃料が比較的安価であることです。設備は物件によって千差万別で、シンプルな構造の小規模なものから、トラックバースや荷物用エレベーターを備えた大規模なものまで、幅広いバリエーションの中から自社の予算や規模に合わせて選ぶことができます。

ただし、「常温」といっても外気温の影響を全く受けないわけではありません。夏場は庫内が高温になり、冬場は低温になります。また、湿度も外気や天候に左右されます。そのため、温度や湿度の変化に弱いデリケートな商品(例えば、高級ワインやチョコレート、精密電子部品など)の保管には適していません。

低温・冷蔵・冷凍倉庫

低温・冷蔵・冷凍倉庫は、断熱材や冷凍・冷却設備によって、庫内を一定の温度帯に保つことができる倉庫です。温度管理が不可欠な貨物の品質を維持するために利用されます。

一般的に、以下のような温度帯でクラス分けされています。

- 低温倉庫: 10℃~マイナス5℃程度で、野菜や果物などの青果物を保管するのに使われることが多いです。

- 冷蔵倉庫(C級): 10℃以下からマイナス20℃未満(チルド帯)で管理され、乳製品、食肉、鮮魚などの保管に適しています。C1級、C2級、C3級のようにさらに細かく分類されることもあります。

- 冷凍倉庫(F級): マイナス18℃以下で管理され、冷凍食品やアイスクリームなどの長期保存に使われます。F1級からF4級まであり、数字が大きいほど低温になります。

これらの倉庫は、生鮮食品、加工食品、医薬品、化成品、定温保管が必要な半導体関連部材など、特定の産業にとって生命線とも言える重要なインフラです。

メリットはもちろん、厳格な温度管理によって商品の鮮度や品質を長期間維持できる点にあります。一方で、建設コストや電気代などのランニングコストが非常に高いため、賃料も一般倉庫に比べて大幅に高額になります。また、特殊な設備であるため物件数が非常に少なく、特に空き物件を探すのは困難を伴うことが多いのが実情です。

危険物倉庫

危険物倉庫は、消防法で定められた「危険物」を、法令の基準に則って安全に貯蔵・取り扱いするための専用倉庫です。消防法上の危険物とは、火災や爆発、中毒などを引き起こす可能性のある物質のことで、ガソリンや灯油などの「引火性液体」、硫黄などの「可燃性固体」などが該当します。

これらの物質を一定数量以上保管する場合、市町村長等の許可を受けた危険物倉庫に保管することが義務付けられています。危険物倉庫は、万一の事故を防ぐため、非常に厳しい基準を満たさなければなりません。

- 構造: 壁、柱、床を耐火構造とし、天井は不燃材料で作る。

- 設備: 採光、照明、換気設備、そして万一の際に外部への延焼を防ぐための「ためます」や油分離装置などが必要。

- 安全対策: 避雷針の設置や、静電気対策も求められます。

このように、建設・維持に莫大なコストと専門知識が必要なため、危険物倉庫の物件数は極めて少なく、希少価値が非常に高いです。賃料も高額になり、立地も工業専用地域などに限定されるため、探す際には物流不動産に精通した専門の不動産会社に相談することが不可欠です。

平屋建て倉庫と多階層倉庫

倉庫は、その構造から「平屋建て」と「多階層」に大別することもできます。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが適しているかは事業内容や立地条件によって異なります。

平屋建て倉庫は、その名の通り1階建てのシンプルな構造の倉庫です。

- メリット:

- 荷役効率の良さ: 荷物の垂直移動がないため、搬入から保管、搬出までの一連の流れがスムーズ。フォークリフトの動線もシンプルで効率的です。

- 管理のしやすさ: ワンフロアで全体を見渡せるため、在庫管理や作業員の監督が容易です。

- 床荷重の制約が少ない: 地面に直接床があるため、重量物の保管にも比較的強いです。

- デメリット:

- 広い敷地面積が必要となるため、地価の高い都市部やその近郊では物件が少なく、希少です。郊外に多く見られるタイプです。

多階層倉庫は、2階建て以上の倉庫です。特に近年の都市部近郊では、3階〜5階建ての大型物流施設が主流となっています。

- メリット:

- 土地の有効活用: 限られた敷地面積で大きな延床面積を確保できるため、地価の高いエリアでの供給が多いです。

- デメリット:

- 垂直搬送の必要性: 上層階へ荷物を運ぶための荷物用エレベーターや垂直搬送機が必須となり、これが荷役のボトルネックになることがあります。

- 床荷重の制限: 一般的に、上層階にいくほど床荷重の制限は厳しくなります。重量物は1階に保管するなどの工夫が必要です。

ただし、近年急増している「ランプウェイ」付きの先進的物流施設は、このデメリットを克服しています。ランプウェイとは、大型トレーラーが自走して上層階のバースに直接アクセスできるスロープのことです。これにより、多階層でありながら平屋建て倉庫のような高い荷役効率を実現しています。

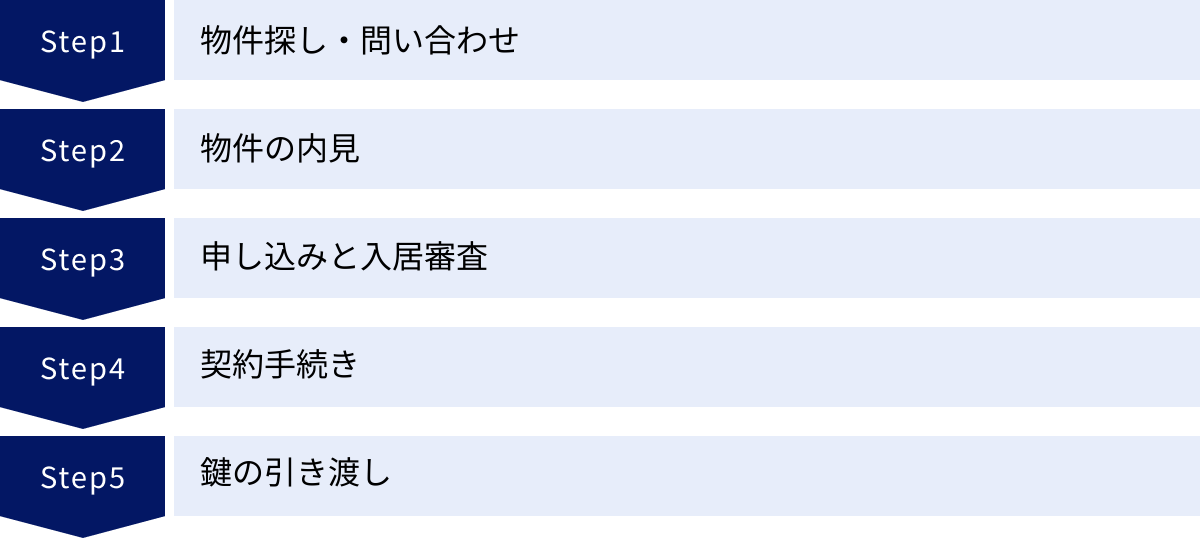

神奈川で貸倉庫を契約するまでの流れ

理想の貸倉庫を見つけてから、実際に利用を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、物件探しから鍵の引き渡しまでの一般的な流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握しておくことで、スムーズな契約手続きに繋がります。

物件探し・問い合わせ

契約までの道のりは、まず自社のニーズに合った物件を探すことから始まります。

- 希望条件の整理: 最初のステップとして、「貸倉庫を選ぶ際の重要な7つのポイント」で解説した項目(エリア、面積、賃料予算、必要な設備、利用目的など)を社内で具体的に固め、優先順位をつけます。この条件整理が曖昧だと、物件探しが非効率になってしまいます。

- 情報収集: 条件が固まったら、不動産会社のウェブサイトや、後述するような事業用不動産ポータルサイトを利用して物件情報を収集します。キーワード検索だけでなく、地図検索機能なども活用して、候補となる物件をリストアップしていきましょう。

- 問い合わせ: 気になる物件が見つかったら、掲載している不動産会社に電話やメールで問い合わせをします。この時、「まだ募集中か」「より詳細な資料(図面など)はないか」「内見は可能か」などを確認します。一つの物件に絞らず、複数の候補物件について、それぞれの不動産会社に問い合わせるのがおすすめです。良い物件は複数の会社が扱っていることもありますし、ウェブサイトに掲載されていない「未公開物件」を紹介してもらえる可能性もあります。

物件の内見

図面や写真だけではわからない情報を得るために、現地での内見は欠かせないプロセスです。

- アポイントメント: 不動産会社の担当者と日時を調整し、内見の予約をします。複数の物件を同じ日に回れるようにスケジュールを組むと効率的です。

- 事前準備: 内見当日は、メジャー(巻尺)、カメラ(スマートフォンのカメラで可)、筆記用具、物件の図面を持参しましょう。事前にチェックしたい項目をリストアップしておくと、確認漏れを防げます。「貸倉庫を選ぶ際の重要な7つのポイント」で挙げた項目(天井高、柱の位置、床の状態、搬入経路、周辺環境など)を参考に、自社独自のチェックリストを作成するのが理想です。

- 現地確認: 実際に現地を訪れたら、リストに沿って細かくチェックしていきます。

- 倉庫内部: 図面との相違点はないか。天井の有効高や柱間の距離を実測する。床のひび割れや水漏れの跡はないか。電気の容量やコンセントの位置は十分か。

- 敷地・周辺: 前面道路の幅は十分か、大型トラックは問題なく進入・旋回できるか。駐車スペースは確保できるか。近隣の交通量や騒音、朝夕の渋滞状況はどうか。

- 担当者への質問: 不明な点や懸念点は、その場で不動産会社の担当者に遠慮なく質問しましょう。「この壁は撤去可能か」「事務所の設置は可能か」など、具体的な相談をしてみることも重要です。

申し込みと入居審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、次に入居の申し込みと審査のステップに進みます。

- 入居申込書の提出: 不動産会社から「入居申込書」または「買付証明書」といった書類を受け取り、必要事項を記入して提出します。この書類をもって、貸主(物件オーナー)に対して「この条件で借りたい」という意思を正式に表明することになります。

- 必要書類の準備: 申込書と合わせて、審査のための書類提出を求められます。法人契約の場合、一般的に以下の書類が必要です。

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常2〜3期分)

- 代表者の身分証明書(運転免許証など)のコピー

- (連帯保証人が必要な場合)連帯保証人の印鑑証明書や収入証明書

- 入居審査: 提出された書類をもとに、貸主および保証会社が審査を行います。審査では、「安定して賃料を支払えるか(財務状況)」「どのような事業で、どのように倉庫を使用するか(事業内容)」「トラブルを起こす可能性はないか」といった点が総合的に判断されます。審査期間は、通常数日から1週間程度かかります。この間、貸主から事業内容についてヒアリングの連絡が入ることもあります。

契約手続き

無事に審査を通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結です。

- 契約条件の最終確認: 契約に先立ち、賃料、契約期間、敷金の額、特約事項など、契約内容の詳細が記載された書面で最終確認を行います。

- 重要事項説明: 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士が契約に関する重要な事項を説明します。これは対面で行われるのが基本ですが、近年ではオンラインでの「IT重説」も普及しています。契約書に記載されている専門的な内容を理解するための重要な機会ですので、不明な点は必ず質問し、納得するまで説明を求めましょう。

- 契約書の署名・捺印: 重要事項説明の内容に合意したら、賃貸借契約書に署名・捺印(法人の場合は代表者印(実印))します。

- 初期費用の支払い: 契約書で定められた期日までに、敷金(保証金)、礼金、仲介手数料、前払賃料、保険料といった初期費用の全額を、指定された口座に振り込みます。

鍵の引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すれば、利用開始はもうすぐです。

- 鍵の受領: 契約開始日(賃料発生日)以降に、不動産会社または貸主から倉庫の鍵を受け取ります。これで、正式に物件の引き渡しが完了し、倉庫内への立ち入りや荷物の搬入が可能になります。

- ライフラインの手続き: 電気、水道、ガス(必要な場合)といったライフラインの使用開始手続きを、借主自身で行う必要があります。契約開始日に合わせて事前に電力会社などに連絡しておきましょう。

- 利用開始: 全ての手続きが完了したら、いよいよ事業の拠点として倉庫の利用を開始できます。

神奈川の貸倉庫探しにおすすめの不動産会社・サイト5選

神奈川県で理想の貸倉庫を見つけるためには、信頼できる情報源を活用することが不可欠です。ここでは、それぞれに特徴を持つ、おすすめの不動産会社および物件情報サイトを5つ紹介します。自社のニーズに合わせて使い分けることで、効率的な物件探しが可能になります。

① e-sohko

「e-sohko(イーソーコ)」は、物流不動産に特化した情報プラットフォームとして、業界内で高い知名度を誇ります。単なる物件検索サイトにとどまらず、物流に関する幅広いソリューションを提供しているのが特徴です。

- 強み・特徴:

- 専門性の高さ: 倉庫や工場といった事業用不動産に特化しているため、情報の質と専門性が非常に高いです。特に、大規模な物流施設や新築の先進的物流施設の情報に強い傾向があります。

- 豊富な情報量: 全国をカバーする膨大な物件情報を掲載しており、神奈川県の物件も多数見つけることができます。

- コンサルティング機能: 物件仲介だけでなく、物流改善コンサルティングや3PL事業者の紹介、マテハン機器の提案など、企業の物流戦略をトータルでサポートするサービスを展開しています。物流に関する課題を抱えている企業にとっては、心強いパートナーとなり得ます。

- こんな企業におすすめ:

- 大規模な物流拠点を構えたい大手企業や3PL事業者。

- 最新の設備を備えた高機能な倉庫を探している企業。

- 物件探しと同時に、物流全体の最適化を図りたい企業。

(参照:e-sohko 公式サイト)

② アットホーム

「アットホーム」は、居住用から事業用まで、幅広い不動産情報を扱う国内最大級の総合不動産情報サイトです。

- 強み・特徴:

- 圧倒的な掲載物件数: 全国の不動産会社が加盟しているため、物件情報量が非常に豊富です。「事業用」カテゴリの中の「貸倉庫・貸工場」で検索でき、神奈川県内でも数多くの物件がヒットします。

- 地域密着型: 大手だけでなく、各地域に根差した不動産会社が扱う物件も多く掲載されています。そのため、大手デベロッパーが開発する大型施設だけでなく、中小規模の倉庫や、少し変わった条件の物件など、掘り出し物が見つかる可能性があります。

- 検索のしやすさ: エリアや沿線、賃料、面積といった基本的な条件での絞り込みが容易で、直感的に操作できるユーザーインターフェースが魅力です。

- こんな企業におすすめ:

- まずは幅広く、どんな物件があるのか市場全体を把握したい企業。

- 中小規模の倉庫や、特定のエリアでピンポイントに探している企業。

- コストを抑えた、比較的リーズナブルな物件を探している企業。

(参照:アットホーム 公式サイト)

③ SUUMO

「SUUMO(スーモ)」は、リクルートが運営する知名度No.1の総合不動産情報サイトです。住まいのイメージが強いですが、事業用物件の検索機能も充実しています。

- 強み・特徴:

- 高い知名度と情報量: アットホームと並び、国内トップクラスの情報量を誇ります。「貸店舗・貸事務所」のカテゴリから「倉庫・工場」を選択して検索できます。

- 地図検索機能の利便性: 地図を見ながら直感的に物件を探せる機能が非常に使いやすいと評判です。特定のIC周辺や幹線道路沿いなど、地理的な条件を重視して物件を探したい場合に特に便利です。

- ユーザーフレンドリーなデザイン: 全体的にサイトデザインが見やすく、写真も豊富なため、物件のイメージを掴みやすいのが特徴です。

- こんな企業におすすめ:

- アットホームと同様、幅広い選択肢の中から比較検討したい企業。

- 立地や周辺環境を地図上で確認しながら、じっくり物件を選びたい企業。

- 普段からSUUMOを使い慣れている担当者の方。

(参照:SUUMO 公式サイト)

④ LOGI-BIZ

「LOGI-BIZ online(ロジビズ・オンライン)」は、株式会社ライノス・パブリケーションズが発行する物流・ロジスティクス専門の月刊誌『LOGI-BIZ』のウェブメディアです。

- 強み・特徴:

- 業界の最新動向に精通: 物件情報だけでなく、物流業界の最新ニュース、企業の動向、法改正、新しいテクノロジーに関する詳細な記事が満載です。開発が計画されている新しい物流施設の情報をいち早くキャッチできる可能性があります。

- 専門的な視点: 物件情報も、単なるスペックの羅列ではなく、その物件が持つ戦略的な価値や特徴について、専門メディアならではの視点で解説されていることがあります。

- セミナーやイベント情報: 物流に関するセミナーや展示会の情報も掲載されており、業界の知識を深め、ネットワークを広げる機会を得られます。

- こんな企業におすすめ:

- 物流部門の責任者や、業界のトレンドに敏感な担当者。

- これから開発される新築物件の情報を早期に入手したい企業。

- 物件探しと並行して、業界知識をアップデートしたい企業。

(参照:月刊LOGI-BIZ online 公式サイト)

⑤ CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、世界最大手の事業用不動産サービス会社です。日本法人であるCBREジャパンは、国内の事業用不動産市場でも大きな存在感を放っています。

- 強み・特徴:

- グローバルなネットワークと専門知識: 世界中で培われた豊富な経験とデータに基づき、質の高いコンサルティングサービスを提供しています。特に、グローバル企業や国内大手企業の大型物流施設の仲介に圧倒的な強みを持っています。

- 質の高いマーケットレポート: 定期的に発行される市場動向の分析レポートは、非常に詳細かつ客観的で、企業の不動産戦略を立案する上で貴重な情報源となります。空室率や賃料相場の動向など、マクロな視点を得ることができます。

- 大規模物件に特化: 主に大規模なマルチテナント型物流施設や、特定のテナントのためにオーダーメイドで建設するBTS(Build-to-Suit)型倉庫の仲介を得意としています。

- こんな企業におすすめ:

- グローバル展開している、あるいは検討している外資系企業・日系大手企業。

- 数千坪単位の大規模な物流拠点を必要としている企業。

- データに基づいた客観的な分析と、戦略的な不動産提案を求める企業。

(参照:CBREジャパン 公式サイト)

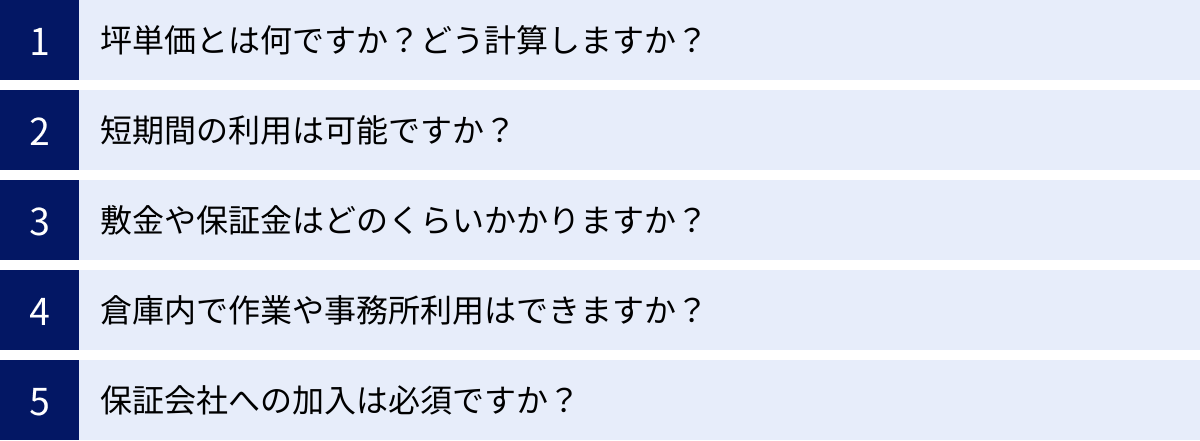

貸倉庫に関するよくある質問

貸倉庫の契約を検討する中で、多くの企業担当者が抱く疑問は共通しています。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の不安解消にお役立てください。

坪単価とは何ですか?どう計算しますか?

A. 坪単価とは、1坪(つぼ)あたりの1ヶ月の賃料を指し、貸倉庫の賃料水準を示す最も一般的な指標です。1坪は約3.30578㎡で、おおよそ畳2枚分の広さに相当します。

計算方法は「月額賃料 ÷ 総面積(坪)」です。

例えば、月額賃料が400,000円で、面積が100坪の倉庫の場合、坪単価は「400,000円 ÷ 100坪 = 4,000円」となります。

注意すべき点が2つあります。

- 共益費・管理費: 坪単価の表示には、共益費や管理費が含まれていないのが一般的です。物件を比較する際は、坪単価だけでなく、「(坪単価 × 坪数) + 共益費・管理費」で算出される月額の総支払額で比較することが重要です。

- グロスとネット: 賃料の計算対象となる面積には「グロス面積(共用部を含む面積)」と「ネット面積(専用部のみの面積)」があります。契約内容によってどちらで計算されるかが異なる場合があるため、確認が必要です。

短期間の利用は可能ですか?

A. 一般的に、貸倉庫の契約は2年以上の長期契約が基本となっており、数週間や数ヶ月といった短期間の利用は難しい場合がほとんどです。貸主側からすると、短期で入退去を繰り返されると、その都度、募集活動や原状回復の手間とコストがかかるため、安定した長期契約を望むのが通常だからです。

ただし、絶対に不可能というわけではありません。物件によっては、次の長期契約のテナントが決まるまでの「つなぎ」として、短期での利用を相談に応じてくれるケースも稀にあります。

もし、イベント用の一時的な在庫保管や、繁忙期の数ヶ月間だけスペースを増やしたいといった明確な短期ニーズがある場合は、「レンタル倉庫」や「トランクルーム」といったサービスを検討するのが現実的です。これらは1ヶ月単位で契約できるものが多く、手続きも比較的簡単です。

敷金や保証金はどのくらいかかりますか?

A. 敷金や保証金は、物件や貸主の方針によって大きく異なりますが、一般的には月額賃料の3ヶ月分から6ヶ月分が相場とされています。

敷金・保証金は、借主が賃料を滞納した場合や、退去時に物件を元の状態に戻す「原状回復」の費用に充てられる、貸主にとっての担保金です。

特に、新築の大型物流施設や、仕様のグレードが高い物件の場合、賃料の10ヶ月分、あるいは12ヶ月分(1年分)の保証金を求められるケースも珍しくありません。これは、初期投資額が大きくなる要因の一つですので、資金計画を立てる上で必ず考慮に入れる必要があります。

また、「保証金」の場合は、契約時に「償却」という特約が付いていることがあります。これは、契約終了時に保証金の一部(例えば1ヶ月分や20%など)が返還されないという取り決めです。契約書をよく確認し、償却の有無と割合を把握しておくことが重要です。

倉庫内で作業や事務所利用はできますか?

A. 契約内容によります。必ず契約前に貸主に確認し、許可を得る必要があります。

倉庫の賃貸借契約書には「使用用途」が定められており、多くの場合「倉庫業(保管業務)」に限定されています。この場合、貸主に無断で庫内で加工作業を行ったり、事務所として利用したりすることは契約違反となります。最悪の場合、契約を解除されるリスクもあります。

軽微なピッキングや梱包作業であれば認められることが多いですが、機械を使って音や振動、臭いが発生する作業や、不特定多数の人が出入りするような利用方法は、断られる可能性が高いです。

事務所利用を希望する場合は、あらかじめ事務所スペースが併設されている物件を探すのが最も確実です。事務所がない倉庫でも、貸主の承諾を得られれば、敷地内にプレハブを設置したり、庫内の一部をパーテーションで区切って事務所スペースとして利用したりできる場合があります。いずれにせよ、「どのような作業を、どの程度の規模で行いたいか」を具体的に伝え、書面で許可を得ておくことがトラブルを避けるために不可欠です。

保証会社への加入は必須ですか?

A. はい、近年では法人契約であっても、保証会社への加入を必須とする物件が非常に増えています。

かつては、法人契約の場合、代表者が連帯保証人になることで保証会社の利用が免除されるケースも多くありました。しかし現在では、賃料滞納リスクをより確実に回避したいという貸主側の意向から、連帯保証人を立てた上で、さらに保証会社の利用も必須とするのが一般的になっています。

保証会社を利用する際には、保証料がかかります。料金体系は保証会社によって異なりますが、一般的には、

- 初回契約時: 月額総支払額(賃料+共益費)の50%〜100%

- 契約更新時: 1年ごとに年間保証料として10,000円〜月額賃料の10%程度

がかかるケースが多いです。これも初期費用やランニングコストの一部として、予算に組み込んでおく必要があります。