EC市場の拡大やサプライチェーンの再構築などを背景に、物流施設の重要性はますます高まっています。中でも九州の経済・交通の中心地である福岡県は、アジアへのゲートウェイとしての地理的優位性も相まって、国内外の多くの企業から物流拠点として熱い視線を集めています。

しかし、いざ福岡で貸倉庫を探そうとしても、「どのエリアにどんな特徴があるのか」「賃料の相場はどれくらいなのか」「自社の事業に合った物件をどう選べば良いのか」といった疑問に直面する方も少なくないでしょう。物件の選択は、企業の物流戦略やコスト競争力に直結する重要な経営判断です。

この記事では、福岡の貸倉庫を取り巻く最新の市況から、エリア別の詳細な賃料相場、物件選びで失敗しないための具体的なポイント、そしておすすめの探し方まで、専門的かつ網羅的に解説します。この記事を読めば、福岡での貸倉庫探しに必要な知識がすべて身につき、自社のニーズに最適な物流拠点を確保するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

福岡の貸倉庫の最新市況と今後の動向

福岡県における貸倉庫の市場は、近年大きな変化の渦中にあります。企業の物流戦略が高度化・多様化する中で、福岡の物流施設に対する需要はかつてないほど高まっています。ここでは、最新のデータに基づき、福岡の貸倉庫市場の「今」と「これから」を詳しく見ていきましょう。

高まる需要と賃料の上昇傾向

現在の福岡の貸倉庫市場を最も的確に表す言葉は「旺盛な需要」です。この需要を牽引している要因は複数あります。

第一に、Eコマース(EC)市場の爆発的な成長が挙げられます。インターネット通販の利用が日常化したことで、消費者に商品をより速く、正確に届けるための配送拠点(特にラストワンマイル配送拠点)の必要性が急増しました。九州全域をカバーできる福岡は、EC事業者にとって欠かせない戦略的拠点となっています。

第二に、「物流の2024年問題」への対応です。働き方改革関連法により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に上限が設けられました。これにより、長距離輸送が従来よりも難しくなり、輸送能力の低下が懸念されています。多くの企業は、輸送距離を短縮し、効率的な配送網を構築するために、消費地に近い場所に在庫を保管する「在庫の分散化」を進めています。九州という一大消費地を抱える福岡に中継・保管拠点を設ける動きが活発化しているのです。

第三に、企業のBCP(事業継続計画)対策としての拠点分散化です。大規模な自然災害やパンデミックなど、不測の事態が発生した際にサプライチェーンが寸断されるリスクを避けるため、製造業や流通業は拠点を一箇所に集中させるのではなく、全国の複数箇所に分散させる戦略をとっています。比較的災害が少ないとされる福岡は、その有力な候補地の一つとして選ばれています。

こうした複合的な要因が絡み合い、福岡の貸倉庫、特に交通アクセスに優れた近代的な大型物流施設への需要は極めて高まっています。その結果、賃料は明確な上昇傾向を示しています。需要が供給を上回る状況が続いているため、特に好立地でスペックの高い物件では、貸主が優位な立場で賃料交渉を進めるケースも少なくありません。

とはいえ、首都圏や近畿圏の主要都市と比較すれば、福岡の賃料水準にはまだ割安感があります。しかし、その価格差は徐々に縮小しており、今後も緩やかな上昇が続くと予測されています。福岡で貸倉庫を検討する際は、この上昇トレンドを念頭に置き、スピーディーな意思決定が求められるでしょう。

最新の空室率と新規供給の見通し

需要の高さを裏付けるのが、極めて低い空室率です。

事業用不動産サービス大手のシービーアールイー株式会社(CBRE)が発表した2024年第1四半期の市場データによると、福岡都市圏の大型マルチテナント型物流施設の空室率は1.7%という歴史的な低水準で推移しています。これは、市場にある空き物件が非常に少ないことを意味しており、新規で倉庫を探している企業にとっては、選択肢が限られる厳しい状況です。

(参照:シービーアールイー株式会社「福岡 L&I マーケットビュー | 2024年第1四半期」)

この旺盛な需要に応えるべく、デベロッパーによる新規の物流施設開発も活発に進められています。特に、福岡市東区のアイランドシティ周辺や、九州自動車道のインターチェンジに近い糟屋郡、そして九州の交通の要衝である鳥栖市(佐賀県)との県境エリアなどで、大規模かつ高機能な「先進的物流施設」の建設が相次いでいます。

これらの新規供給は、一時的に市場の空室率を押し上げる可能性があります。しかし、開発計画が発表された段階で、すでに多くのテナント候補企業が関心を示し、竣工前に契約が決まる「リーシング」も活発です。そのため、供給された物件は旺盛な需要によって早期に吸収され、市場全体の需給が大幅に緩和される可能性は低いと見られています。

今後の動向としては、以下の点が予測されます。

- 賃料の上昇圧力は継続:低い空室率と根強い需要を背景に、賃料は当面、上昇基調が続くでしょう。

- 物件の二極化:高速道路へのアクセスが良く、大型車両の出入りが容易で、最新設備を備えた「先進的物流施設」への人気が集中する一方、築年数が古く、立地や設備面で劣る従来型の倉庫は、競争力を維持するために賃料の調整を迫られる可能性があります。

- エリアの拡大:福岡市中心部や主要インターチェンジ周辺の用地確保が難しくなるにつれて、開発エリアがやや郊外へと拡大していく動きも考えられます。

このように、福岡の貸倉庫市場は活況を呈しており、借り手にとっては物件確保の競争が激しい状況です。だからこそ、市場の動向を正確に把握し、自社の要件を明確にした上で、戦略的に物件探しを進めることがこれまで以上に重要になっています。

物流拠点として福岡が選ばれる3つの理由

福岡がこれほどまでに物流拠点として注目されるのには、明確な理由があります。交通インフラ、国際的な立地、そして事業を支える基盤という3つの側面から、福岡が持つ圧倒的なアドバンテージを解説します。

① 九州の経済・交通の中心地

福岡は、名実ともに九州における経済、行政、文化、そして交通の中心です。九州全体の人口約1,200万人のうち、約560万人が福岡県に集中しており、巨大な消費市場を形成しています。企業が物流拠点を構える上で、これほど魅力的な市場は他にありません。

この経済的中心性を支えているのが、網の目のように張り巡らされた交通ネットワークです。

- 高速道路網:九州の南北を貫く九州自動車道、大分・宮崎方面へ延びる東九州自動車道、長崎・佐世保へ繋がる長崎自動車道、そして福岡市内を円滑に結ぶ福岡都市高速道路。これらの主要な高速道路が福岡で交わっており、ここを起点とすれば九州全域へ効率的にアクセスできます。例えば、福岡インターチェンジから熊本まで約1時間半、鹿児島まで約3時間半と、主要都市へのリードタイムを大幅に短縮できます。

- 鉄道貨物輸送:JR貨物の福岡貨物ターミナル駅(福岡市東区)は、九州最大の鉄道貨物輸送の拠点です。全国各地と結ばれた鉄道コンテナ輸送は、長距離の大量輸送において、トラック輸送に比べてコスト面や環境面で優位性があります。2024年問題への対応として、トラックから鉄道へ輸送手段を転換する「モーダルシフト」の受け皿としても、その重要性は増しています。

- 一般道・幹線道路:国道3号線や国道201号線をはじめとする幹線道路も整備されており、高速道路を補完する形で、きめ細やかな配送網を構築できます。

このように、陸上交通のあらゆるインフラが福岡に集積し、有機的に連携していることこそ、福岡が九州の物流ハブとして機能する最大の理由です。商品を福岡の倉庫に集約すれば、そこから九州各県の消費者や店舗、工場へ、迅速かつ低コストで商品を届けることが可能になります。

② アジアへのゲートウェイとしての地理的優位性

福岡の強みは、国内の物流網にとどまりません。地図を見れば一目瞭然ですが、福岡は東京や大阪よりも、韓国のソウルや中国の上海に近い位置にあります。このアジア主要都市との近接性は、福岡を国際物流における日本の重要な玄関口、すなわち「アジアへのゲートウェイ」たらしめています。

この地理的優位性を最大限に活かしているのが、福岡空港と博多港です。

- 福岡空港:国内でも有数の利用者数を誇るだけでなく、アジア路線を中心とした国際線も充実しています。滑走路から都心部(博多駅)まで地下鉄でわずか5分というアクセスの良さは世界でも類を見ません。これにより、航空貨物のスピーディーな集荷・配送が可能となり、半導体部品や医薬品といった高付加価値で鮮度が求められる貨物の取扱いに強みを発揮します。

- 博多港:古くから大陸との交流拠点であった博多港は、現在、国際コンテナターミナルとして重要な役割を担っています。特に、韓国・釜山港や中国・上海港といったアジアの巨大ハブ港との間で定期航路が多数運航されており、国際海上輸送の拠点となっています。海外から輸入した原材料や製品を博多港で陸揚げし、隣接する倉庫で保管・加工して国内へ配送する、あるいは九州で生産された製品を博多港からアジアへ輸出するといった国際一貫物流の拠点として、その価値は計り知れません。

実際に、福岡市が公表するデータを見ても、博多港のコンテナ取扱個数は安定して高い水準を維持しており、福岡空港の国際貨物取扱量も増加傾向にあります。

グローバルなサプライチェーンを構築する上で、福岡は国内物流と国際物流をシームレスに結びつけることができる、他に代えがたい戦略的立地なのです。

③ 豊富な労働力と充実したインフラ

物流センターの運営には、多くの人手が必要です。商品の入出庫、ピッキング、検品、梱包、そして配送管理など、その業務は多岐にわたります。その点で、福岡は労働力確保の面でも大きなアドバンテージを持っています。

福岡市は政令指定都市の中でも人口増加率が高く、特に若年層の割合が高い「若いまち」として知られています。福岡都市圏全体で見ても人口は集積しており、パート・アルバイトを含めた多様な人材を比較的確保しやすい環境にあります。これは、24時間稼働も珍しくない現代の物流センターを安定的に運営していく上で、非常に重要な要素です。

さらに、事業活動の基盤となる産業インフラが質・量ともに充実している点も見逃せません。大規模な冷蔵・冷凍設備や自動化されたマテハン機器を稼働させるためには、安定した大容量の電力供給が不可欠です。福岡は電力供給網が強固であり、企業のニーズに応えることができます。また、上下水道や高速大容量の通信網といったインフラも高いレベルで整備されており、企業の事業活動をしっかりと支えます。

加えて、BCP(事業継続計画)の観点からも福岡は評価されています。南海トラフ地震のような巨大地震のリスクが相対的に低いとされ、台風の上陸も少ない傾向にあります。もちろん自然災害のリスクがゼロではありませんが、他の大都市圏と比較して事業継続のリスクが低いことは、サプライチェーンの安定性を重視する企業にとって大きな魅力となっています。

経済と交通の中心、アジアへの窓口、そして事業を支える人・モノ・情報の基盤。これら3つの理由が複合的に作用し、福岡を唯一無二の物流戦略拠点として輝かせているのです。

【エリア別】福岡の貸倉庫の賃料相場(坪単価)

福岡で貸倉庫を探す上で最も気になるのが賃料相場でしょう。福岡県の貸倉庫賃料は、エリアの特性や交通アクセス、物件のスペックによって大きく異なります。ここでは、福岡県を主要な4つのエリアに分け、それぞれの賃料相場(共益費を含まない月額坪単価の目安)と物流拠点としての特徴を詳しく解説します。

賃料相場をみる上での注意点

- 記載の坪単価はあくまで目安です。築年数、天井高、空調の有無、接車バースの仕様、契約条件などによって賃料は変動します。

- 大規模で高機能な新築物件は相場より高くなる傾向があり、一方で築年数が古く小規模な物件は安くなる傾向があります。

- 最新の募集状況については、不動産ポータルサイトや不動産会社で個別にご確認ください。

福岡県全体の賃料相場

福岡県全体の貸倉庫の坪単価は、おおむね3,000円〜5,000円の範囲に多くの物件が収まります。ただし、これはあくまで平均的な数値です。福岡市内の都心部に近いエリアでは坪単価6,000円を超える物件も珍しくなく、逆に郊外の筑豊エリアなどでは2,000円台の物件も見られます。

このようにエリアによる価格差が大きいため、県全体の平均値だけを見るのではなく、自社の物流戦略に合ったエリアの相場を把握することが重要です。

福岡市エリアの賃料相場

九州最大の都市である福岡市は、県内で最も賃料相場が高いエリアです。消費地への近さから、特にEC事業者や小売業のラストワンマイル配送拠点としての需要が集中します。

| エリア | 坪単価相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 博多区 | 4,000円~6,500円 | 空港・港・駅に近く利便性は最高レベル。賃料は県内最高水準。小規模な倉庫から大型施設まで混在するが、空きは少ない。 |

| 東区 | 3,500円~5,500円 | アイランドシティを中心に大型・高機能な物流施設が集積。高速ICへのアクセスも良好で、九州広域配送の拠点にも適する。 |

| その他福岡市内 | 3,000円~4,500円 | 早良区、西区、南区など。比較的小規模な倉庫が中心で、地域配送の拠点として利用される。大型車両のアクセスには注意が必要な場合も。 |

博多区

博多区は、福岡空港、博多港、JR博多駅という陸・海・空の交通結節点がすべて揃う、まさに福岡の物流心臓部です。市内中心部へのアクセスが抜群であるため、即日配送などスピードが求められる都市型配送の拠点として、これ以上の立地は望めません。空港や港に近いため、航空・海上貨物を取り扱うフォワーダーや通関業者、国際物流企業の需要も非常に高いエリアです。

その圧倒的な利便性から賃料は県内で最も高く、坪単価は4,000円台後半から始まり、好立地な新築物件では6,000円を超えることもあります。物件の供給に対して需要が常に上回っており、空き物件が出てもすぐに次のテナントが決まる傾向にあります。

東区

東区は、近年、福岡市で最も物流施設の開発が活発なエリアです。その中心となっているのが、人工島の福岡アイランドシティと、九州自動車道・福岡ICに近い香椎・多の津エリアです。

アイランドシティや香椎パークポートには、博多港のコンテナターミナルに直結した大規模な物流施設が集積しています。一方、内陸部の多の津や松島周辺は福岡ICに近く、九州全域への広域配送拠点として最適です。

このエリアには、最新の設備を備えた大規模・高機能なマルチテナント型倉庫が多く、大手物流企業やECプラットフォーマーの巨大拠点が立地しています。賃料は博多区に次いで高い水準ですが、物件のスペックや機能性を考慮すると、コストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

その他福岡市内のエリア

南区、城南区、早良区、西区といったエリアにも貸倉庫は点在しています。これらのエリアは、博多区や東区に比べると賃料は比較的落ち着いています。

福岡都市高速へのアクセスが良い立地もあり、特定のエリアへのルート配送や、建築資材・業務用食材などを扱う企業のストックポイントとして利用されるケースが多いです。ただし、大型トラックの通行が可能な道路が限られていたり、住宅地に隣接していたりする場合もあるため、物件周辺の環境や搬入経路は入念に確認する必要があります。

北九州市エリアの賃料相場

本州との玄関口である北九州市は、古くから工業都市として栄え、製造業の集積地となっています。関門港を擁し、福岡市とは異なる物流ニーズを持つエリアです。賃料相場は福岡市に比べて安価な傾向にあります。

| エリア | 坪単価相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 小倉北区・小倉南区 | 2,500円~4,000円 | 北九州市の中心部。九州自動車道や北九州都市高速へのアクセスが良く、商業・工業向けの配送拠点として需要がある。 |

| 門司区 | 2,000円~3,500円 | 関門港を擁する港湾・工業エリア。本州との中継輸送や輸出入関連の貨物保管に適する。築年数の古い物件も多い。 |

| 八幡西区・八幡東区 | 2,000円~3,500円 | 日本製鉄の企業城下町。製造業の工場が多く、関連する部品や製品の保管需要が中心。コストを抑えやすい。 |

小倉北区・小倉南区

北九州市の中心商業地である小倉北区と、その南に広がる小倉南区は、交通の利便性が高いエリアです。特に小倉南区には九州自動車道の小倉南ICや企救(きく)貨物ターミナル駅があり、物流拠点としてのポテンシャルを備えています。市内店舗への配送拠点や、周辺の工業団地向けの倉庫として利用されています。

門司区

関門海峡に面した門司区は、本州と九州を結ぶ物流の要衝です。関門港のフェリーターミナルやRORO船ターミナルに近く、トラックごと海上輸送するようなモーダルシフトの拠点として重要な役割を担っています。歴史ある港町のため築年数の古い倉庫も多いですが、その分、賃料は割安です。輸出入貨物や、本州・九州間のクロスドック拠点を探す企業に適しています。

八幡西区・八幡東区

鉄鋼業を中心に発展してきたエリアで、現在も多くの工場が稼働しています。そのため、製造業に関連する資材や部品、完成品の保管需要が中心となります。工業地帯に位置する倉庫が多く、24時間稼働がしやすいといったメリットがあります。賃料水準は北九州市内でも比較的安価で、コストを重視する企業にとって魅力的な選択肢となり得ます。

筑後エリア(久留米市・鳥栖市周辺)の賃料相場

福岡県の南部、佐賀県との県境に位置するこのエリアは、九州の物流における「へそ」とも言える最重要拠点です。坪単価の相場は3,000円~4,500円程度です。

最大の強みは、九州自動車道、長崎自動車道、大分自動車道が交差する鳥栖ジャンクション(JCT)の存在です。ここを起点とすれば、九州のあらゆる方面へ効率的に配送網を広げることができます。

そのため、大手EC企業や3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者、全国展開するメーカーなどが、九州全域をカバーするための大規模なマザーデポ(基幹物流センター)をこのエリアに設置しています。

福岡市内に比べて用地を確保しやすいため、数万坪クラスの巨大な物流施設が林立しているのが特徴です。賃料は福岡市中心部よりは安いものの、その戦略的重要性から需要は非常に高く、近年は上昇傾向にあります。

筑豊エリア(飯塚市・直方市周辺)の賃料相場

福岡市と北九州市の中間に位置する筑豊エリア(飯塚市、直方市、田川市など)は、県内の主要エリアの中では最も賃料が安価なエリアで、坪単価の相場は2,000円~3,500円程度です。

かつての炭鉱地帯であり、広大な土地が比較的安価に確保できる可能性があります。九州自動車道や主要国道へのアクセスも可能で、福岡・北九州の両都市圏をカバーする拠点として、あるいはコストを最優先に考えたい企業の保管拠点として選択肢に入ります。ただし、最新設備の整った大型倉庫の数は限られるため、物件のスペックは個別によく確認する必要があります。

賃料以外に発生する貸倉庫の主な費用

貸倉庫を契約する際には、月々の賃料以外にも様々な初期費用やランニングコストが発生します。これらの費用を事前に把握しておかないと、予算オーバーに陥る可能性があります。ここでは、賃料以外に発生する主な費用について解説します。

保証金・敷金

保証金や敷金は、契約時に貸主(オーナー)に預けるお金です。これは、賃料の滞納や、テナント(借主)の過失によって物件に損害を与えた場合の修繕費用、そして退去時の原状回復費用などを担保する目的があります。

- 相場: 月額賃料の3ヶ月分から6ヶ月分が一般的です。ただし、新築物件や人気物件、あるいは貸主の方針によっては、10ヶ月分以上を求められるケースもあります。

- 償却(敷引き): 契約内容によっては、「保証金のうち〇ヶ月分は償却する」といった特約が付いている場合があります。これは「敷引き」とも呼ばれ、契約終了時に返還されない金額を予め定めておくものです。例えば、保証金6ヶ月分・償却2ヶ月分という契約の場合、退去時に返還されるのは最大で4ヶ月分となります。契約書をよく確認し、償却の有無とその条件を必ずチェックしましょう。

保証金・敷金は初期費用の中で最も大きな割合を占めるため、資金計画を立てる上で非常に重要です。

礼金

礼金は、物件を貸してもらうことに対する謝礼として、貸主に支払うお金です。保証金・敷金とは異なり、契約終了後も返還されることはありません。

- 相場: 月額賃料の1ヶ月分から2ヶ月分が一般的です。

- 最近の傾向: 企業間の取引である事業用物件では、礼金がない「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。物件探しの際に、礼金の有無も比較検討の材料の一つにすると良いでしょう。

共益費・管理費

共益費や管理費は、倉庫が入居する建物の共用部分を維持・管理するために必要な費用です。具体的には、廊下やエレベーター、駐車場の照明や清掃、建物の定期的なメンテナンスなどに充てられます。

- 支払い形式: 月々の賃料と一緒に支払うのが一般的です。

- 金額設定: 賃料と同様に「坪単価」で設定されることが多く、例えば「坪あたり月額300円」といった形で定められます。小規模な倉庫では「月額〇〇円」と定額の場合もあります。

- 注意点: 物件を比較する際は、賃料だけでなく「賃料+共益費」の合計額(ランニングコスト)で判断することが重要です。賃料が安く見えても共益費が高いケースもあるため、必ず総額で比較検討しましょう。

火災保険料

貸倉庫を契約する際には、火災保険への加入が義務付けられるのが通常です。これは、万が一の火災や水漏れ、盗難などの事故に備えるためのものです。

- 補償対象: 火災保険には、大きく分けて2つの補償があります。

- 借家人賠償責任保険: テナントの過失で火災などを起こし、建物に損害を与えてしまった場合に、貸主に対する損害賠償を補償します。

- 施設賠償責任保険: 倉庫の設備が原因で第三者に損害を与えた場合に備える保険です。

- 動産総合保険: 倉庫内に保管している自社の在庫商品や什器・備品などの損害を補償します。これはテナントが任意で加入しますが、自社の資産を守るためには加入が不可欠です。

- 保険料: 保険料は、建物の構造(木造、鉄骨造など)、面積、補償内容、保険金額によって大きく変動します。不動産会社から指定の保険を案内されることが多いですが、自社で保険代理店に相談することも可能です。

これらの費用に加えて、不動産会社を介して契約した場合は仲介手数料(賃料の1ヶ月分+消費税が上限)も発生します。貸倉庫の契約は、これらすべての費用を合算した「総額」で予算を組むことが、後々のトラブルを避けるための鍵となります。

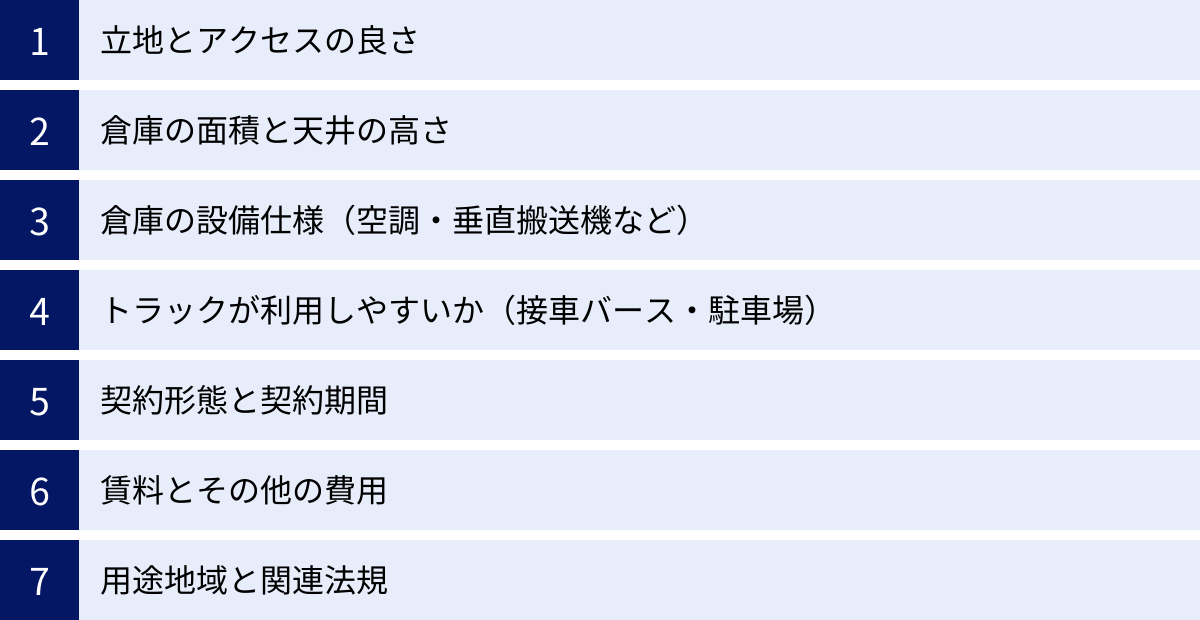

福岡で自社に合う貸倉庫を選ぶ7つのポイント

福岡という魅力的な市場で、数ある物件の中から自社にとって最適な貸倉庫を見つけ出すには、明確な基準を持って比較検討することが不可欠です。ここでは、倉庫選びで失敗しないための7つの重要なチェックポイントを解説します。

① 立地とアクセスの良さ

立地は物流コストとサービスレベルを決定づける最も重要な要素です。以下の点を多角的に検討しましょう。

- 主要な配送先との距離: 自社の主要な顧客や納品先はどこか。そのエリアへのアクセスが良いことは、配送コストの削減とリードタイムの短縮に直結します。

- 高速道路ICへの近さ: 広域配送を行う場合、高速道路のインターチェンジ(IC)へのアクセスは必須条件です。ICから5km以内など、具体的な基準を設けると良いでしょう。

- 港湾・空港へのアクセス: 輸出入を伴うビジネスであれば、博多港や福岡空港への距離が重要になります。通関手続きやドレージ(コンテナ輸送)の効率を考慮しましょう。

- 前面道路の幅員と交通量: 大型トラック(10t車やトレーラー)が安全かつスムーズに進入できるかは必ず確認すべきです。前面道路が狭い、交通量が多くて出入りしづらい、といった状況は日々のオペレーションに大きなストレスとなります。

- 従業員の通勤のしやすさ: 公共交通機関の駅からの距離や、従業員用駐車場の確保も、人材確保の観点から見過ごせません。

② 倉庫の面積と天井の高さ

「広さ」の観点では、面積だけでなく「高さ」も非常に重要です。

- 面積の算出: 現在の在庫量だけでなく、将来の事業拡大を見越して必要な面積を算出します。保管効率を上げるために、どのような棚(ラック)を、どのように配置するかをシミュレーションし、通路スペースなども含めて余裕を持った計画を立てることが大切です。

- 有効天井高の確認: 保管効率を最大化する鍵は、天井の高さにあります。特に、商品を積み重ねたり、ネステナーや多段式のラックを使用したりする場合は、天井高が直接保管容量に影響します。注意すべきは、単なる天井高ではなく「有効天井高(梁下高)」です。天井に梁がある場合、その下までの高さが実際に利用できる高さとなるため、内見時に必ずメジャーで実測しましょう。一般的に、5.5m以上あれば効率的な保管が可能とされています。

③ 倉庫の設備仕様(空調・垂直搬送機など)

取り扱う商品やオペレーションの内容によって、求められる設備は大きく異なります。

- 温度管理・空調設備: 食品、医薬品、化粧品、精密機器、アパレルなど、温度や湿度の管理が必要な商品を扱う場合は、定温倉庫(空調付き)、冷蔵倉庫、冷凍倉庫といった選択肢になります。これらの設備は賃料が高くなるため、本当に必要な温度帯や管理レベルを見極めることが重要です。

- 床の仕様: フォークリフトの走行や重量物の保管には、床の強度が求められます。「床荷重」が何kg/㎡まで耐えられるかを確認しましょう。一般的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、重量物を扱う場合はそれ以上のスペックが必要です。また、床の防塵塗装の有無は、倉庫内の衛生環境に影響します。

- 荷役設備: 複数階層の倉庫の場合、荷物を上下に移動させるための設備が不可欠です。貨物用エレベーターや垂直搬送機の有無、そしてその積載量(kg)やパレットサイズ、昇降スピードは、荷役作業の効率を大きく左右します。

④ トラックが利用しやすいか(接車バース・駐車場)

倉庫はトラックが出入りして初めて機能します。トラックヤードの使いやすさは、物流品質を左右する重要なポイントです。

- 接車バースの仕様: トラックが荷物の積み下ろしを行う「接車バース(プラットフォーム)」の数は十分か。高床式か低床式か。雨天でも荷物が濡れないように庇(ひさし)はあるか。プラットフォームと荷台の高さを調整するドックレベラーや、外気の侵入を防ぐドックシェルターの有無は、作業効率と品質保持に大きく貢献します。

- 敷地内の動線: 大型トラックが敷地内で他の車両と干渉せずに安全に旋回(Uターン)できるか。待機スペースは確保されているか。これらの点は、図面だけでは分かりにくいため、現地で必ず確認しましょう。

- 駐車場: 従業員用の通勤車両や、営業車を停めるスペースが十分に確保されているかも確認が必要です。

⑤ 契約形態と契約期間

倉庫の賃貸借契約には、主に2つの種類があります。自社の事業計画に合わせて選択する必要があります。

- 普通借家契約: 契約期間の満了後も、借主が希望すれば原則として契約を更新できる形態です。長期的に安定して拠点を維持したい場合に適しています。

- 定期借家契約: 予め定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する形態です。貸主・借主双方の合意があれば再契約も可能ですが、保証はありません。短期的なプロジェクトや、将来的な移転を視野に入れている場合に選択されます。

⑥ 賃料とその他の費用

前述の通り、物件選びはトータルコストで判断することが鉄則です。

- ランニングコスト: 月々の支払額である「賃料+共益費(管理費)」を正確に把握します。

- イニシャルコスト: 契約時に必要な「保証金(敷金)+礼金+仲介手数料+前払賃料+火災保険料」の総額を算出し、資金計画を立てます。

- 更新料: 普通借家契約の場合、契約更新時に更新料(新賃料の1ヶ月分など)が必要かどうかも確認しておきましょう。

⑦ 用途地域と関連法規

見落としがちですが、法規制の確認は非常に重要です。

- 用途地域: 都市計画法によって、土地はその用途に応じて「住居地域」「商業地域」「工業地域」などに区分されています。倉庫を建てられるのは主に「準工業地域」「工業地域」「工業専用地域」です。希望する物件がどの用途地域に立地しているか、そして自社の事業内容(特に作業内容や騒音・振動の有無)がその地域で許されるかを確認する必要があります。

- 倉庫業法: 他人の物品を保管する「営業倉庫」として事業を行う場合は、倉庫業法に基づく登録が必要です。登録には、建物の強度や耐火性能、防火設備などに関する厳しい基準をクリアしなければなりません。自社利用の倉庫(自家用倉庫)であれば登録は不要ですが、将来的に3PL事業などを展開する可能性がある場合は、登録可能なスペックの物件を選んでおくと良いでしょう。

これらの7つのポイントを網羅したチェックリストを作成し、候補物件を一つひとつ丁寧に比較・評価していくことが、最適な貸倉庫選びへの最短ルートです。

福岡の貸倉庫を探す方法

自社の要件がある程度固まったら、次はいよいよ具体的な物件探しです。福岡で貸倉庫を探す主な方法には、オンラインのポータルサイトを活用する方法と、地域の専門家である不動産会社に相談する方法の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、組み合わせて活用するのが効果的です。

物流専門の不動産ポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産、特に倉庫や工場に特化した物件情報サイトが多数存在します。これらを利用することで、時間や場所を問わずに効率的に情報収集ができます。

- メリット:

- 情報量が豊富: 全国規模で運営されているサイトが多く、福岡県内の幅広いエリア・価格帯の物件情報が掲載されています。

- 検索性が高い: 「エリア」「賃料」「面積」といった基本的な条件はもちろん、「天井高」「床荷重」「接車バースの有無」「クレーンの有無」など、倉庫ならではの専門的な条件で絞り込み検索ができます。これにより、自社の要件に合う物件を効率的にリストアップできます。

- 比較検討が容易: 複数の物件のスペックや賃料を一覧で比較しやすく、相場観を養うのにも役立ちます。気になる物件があれば、サイト上から簡単に問い合わせが可能です。

- デメリット:

- 情報が多すぎる: 豊富な情報量が、かえってどの物件が良いのかを判断するのを難しくさせる側面もあります。

- 非公開物件は掲載されていない: 好条件の物件や、貸主の意向で公に募集していない「非公開物件(水面下物件)」は、ポータルサイトには掲載されません。

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに契約済みになってしまうため、掲載されていてもすでに募集が終了しているケースもあります。

ポータルサイトは、まずは市場にどのような物件が出ているのかを把握し、自社の希望条件を整理するための第一歩として非常に有効なツールです。

地元の不動産会社に相談する

ポータルサイトである程度の相場観を掴んだら、次は物流不動産に強い不動産会社に直接相談することをおすすめします。特に、福岡に拠点を置く地元の不動産会社は、オンラインでは得られない貴重な情報やサポートを提供してくれます。

- メリット:

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、ポータルサイトには載っていない独自の非公開物件情報を多数保有しています。競争率の低い優良物件に出会える可能性が高まります。

- 専門的なアドバイス: 企業のニーズをヒアリングした上で、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。エリアの特性や法規制、将来性など、専門家ならではの知見に基づいたアドバイスが受けられます。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件など、貸主との面倒な交渉を代行してくれます。借り手にとって有利な条件を引き出せる可能性もあります。

- ワンストップサポート: 物件探しから内見の手配、契約手続き、引き渡しまで、一連のプロセスをスムーズに進めるためのサポートが受けられます。

- デメリット:

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、得意なエリア(福岡市内中心か、郊外かなど)や物件の種類(大規模倉庫か、中小規模かなど)が異なります。複数の会社にアプローチしてみることも重要です。

最適な探し方は、まずポータルサイトで広く情報を集めて希望条件を具体化し、その上で信頼できる不動産会社に相談して、非公開物件を含めた提案を受け、専門的なサポートを受けながら最終決定するという流れです。この両輪をうまく活用することが、理想の貸倉庫を見つけるための鍵となります。

福岡の貸倉庫探しにおすすめの不動産会社・ポータルサイト5選

福岡で貸倉庫を探す際に役立つ、代表的な不動産会社やポータルサイトを5つご紹介します。それぞれに強みや特徴があるため、自社のニーズに合わせて使い分けることをおすすめします。

| サービス名 | 特徴 | 主なターゲット |

|---|---|---|

| ① CBRE | 世界最大級の事業用不動産サービス会社。大規模・高機能な物流施設の仲介に圧倒的な強み。市場調査レポートも充実。 | 大手企業、外資系企業、グローバルなサプライチェーンを持つ企業 |

| ② アットホーム | 圧倒的な物件掲載数を誇る総合不動産ポータル。貸倉庫の物件も多数掲載されており、中小規模の物件探しにも適している。 | 幅広い事業者(小規模〜大規模まで) |

| ③ イーソーコ.com | 物流不動産に特化したポータルサイトの草分け的存在。倉庫・工場の情報が豊富で、専門的な条件での検索機能が充実。 | 物流事業者、製造業者、倉庫を専門的に探したい企業 |

| ④ Locus | CBRE(シービーアールイー株式会社)が運営する、倉庫・物流施設に特化した検索サイト。全国の高品質な物流施設を網羅。 | 中規模〜大手企業 |

| ⑤ 三基ロジスティクス | 福岡に本社を置く物流不動産専門会社。地域に密着した情報力と、企画・開発から仲介まで手掛けるコンサルティング力が強み。 | 地場企業、九州に初めて拠点を構えたい企業 |

① CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、世界100カ国以上に拠点を展開する事業用不動産サービスのグローバルリーダーです。特に大規模で高機能な「先進的物流施設」の仲介においては、国内でもトップクラスの実績を誇ります。グローバルなネットワークと豊富なデータに基づいた的確なマーケット分析が強みで、定期的に発行される市場レポートは、多くの企業が物流戦略を立てる上で参考にしています。大手企業や外資系企業が、戦略的な大規模拠点を福岡に探す際に、まず相談すべき会社の一つと言えるでしょう。(参照:CBRE公式サイト)

② アットホーム

「アットホーム」は、全国の不動産情報が集まる日本最大級のポータルサイトです。居住用物件のイメージが強いですが、事業用物件のセクションも非常に充実しており、貸倉庫・貸工場の掲載数も豊富です。大規模な物流センターから、町の小規模な倉庫まで、多種多様な物件が掲載されているのが特徴です。幅広い選択肢の中から比較検討したい場合や、中小規模の事業者で特定のエリアのニッチな物件を探したい場合に非常に役立ちます。(参照:アットホーム株式会社公式サイト)

③ イーソーコ.com

「イーソーコ.com」は、その名の通り、倉庫や工場といった物流不動産に特化したポータルサイトです。物流不動産の専門家集団であるイーソーコグループが運営しており、その専門性は随一です。詳細な検索条件設定が可能で、「冷凍・冷蔵」「クレーン付き」「危険物可」といったニッチなニーズにも対応できる物件が見つかりやすいのが魅力です。「物流不動産のことなら」というコンセプト通り、倉庫を探す企業にとっては非常に頼りになるプラットフォームです。(参照:イーソーコ.com公式サイト)

④ Locus

「Locus(ローカス)」は、先に紹介したCBREが運営する、倉庫・物流施設専門の物件検索サイトです。CBREが取り扱う全国の優良な物流施設情報が掲載されており、特に高機能なマルチテナント型物流施設の情報が充実しています。サイトのデザインも洗練されており、地図からの検索や詳細な条件での絞り込みが直感的に行えます。高品質な物流拠点を求める企業にとって、効率的に物件情報を収集できるツールです。(参照:シービーアールイー株式会社公式サイト)

⑤ 三基ロジスティクス

三基ロジスティクス株式会社は、福岡市に本社を構える物流不動産のエキスパートです。全国展開する大手とは異なり、福岡・九州エリアに深く根ざした事業展開を行っているのが最大の特徴です。地場のネットワークを活かした非公開物件の情報力に加え、単なる物件仲介にとどまらず、物流拠点の開発や企画、運営管理、コンサルティングまでワンストップで手掛けています。福岡の土地勘がない企業や、地域特性を踏まえたきめ細やかなサポートを求める企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。(参照:三基ロジスティクス株式会社公式サイト)

福岡の貸倉庫に関するよくある質問

最後に、福岡で貸倉庫を探す際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の疑問や不安を解消するためにお役立てください。

短期間でも借りることはできますか?

回答:可能ですが、物件は限られます。

一般的に、貸倉庫の賃貸借契約は「2年間」の普通借家契約が基本となり、長期利用が前提です。しかし、企業のニーズの多様化に伴い、短期間の利用に対応できる物件も増えつつあります。

- 短期契約可能な物件: 数ヶ月から1年程度の契約期間で貸し出される物件です。ただし、物件数は通常の長期契約物件に比べて少なく、賃料も割高に設定される傾向があります。

- 物流会社の保管サービス: 物件を丸ごと借りるのではなく、物流会社が運営する倉庫の一区画を、期間や物量に応じて利用するサービスもあります。荷物の保管から入出庫作業まで委託できるため、自社で人員を確保する必要がないというメリットがあります。

- トランクルーム: ごく小規模な荷物の保管であれば、個人向けのイメージが強いトランクルームも選択肢になります。ただし、大型荷物の搬入やフォークリフトの使用はできない場合がほとんどです。

季節商品の保管や、イベントのための一時的な在庫置き場など、短期利用のニーズがある場合は、不動産会社に「短期利用希望」であることを明確に伝えて相談してみましょう。

個人でも契約は可能ですか?

回答:物件によっては可能です。

貸倉庫の契約は、事業用途が前提のため、契約者は法人が中心です。しかし、個人事業主の方や、法人格を持たない個人の方が契約できる物件も存在します。例えば、ネットショップの在庫保管、趣味のバイクやアウトドア用品の保管、引越しの一時的な荷物置き場といった目的での利用が考えられます。

ただし、法人契約に比べて個人の場合は信用力の審査が厳しくなる傾向があります。収入を証明する書類の提出や、連帯保証人を求められることが一般的です。また、貸主によっては個人との契約を不可としている場合もあるため、事前に不動産会社に個人での契約が可能かどうかを確認することが重要です。

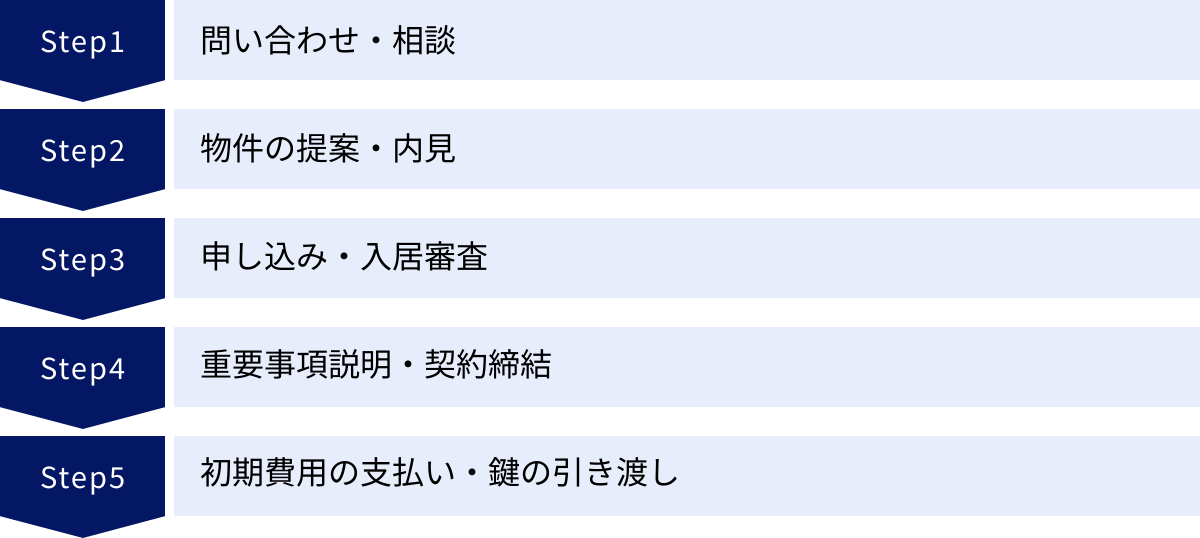

倉庫を契約するまでの流れを教えてください

回答:一般的に以下のステップで進みます。

倉庫の契約は、問い合わせから引き渡しまで、おおむね1ヶ月〜3ヶ月程度の期間を要します。余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

- ① 問い合わせ・相談: 不動産ポータルサイトや不動産会社のウェブサイトから気になる物件に問い合わせるか、直接不動産会社に訪問・連絡して希望条件を伝えます。

- ② 物件の提案・内見: 不動産会社から条件に合う物件の提案を受け、候補を絞り込みます。気になる物件があれば、必ず現地での内見(見学)を行います。

- ③ 申し込み・入居審査: 借りたい物件が決まったら、入居申込書を提出します。申込書の内容に基づき、貸主(オーナー)や保証会社による入居審査が行われます。法人の場合は、会社謄本や決算書の提出を求められることが一般的です。

- ④ 重要事項説明・契約締結: 審査に通過したら、宅地建物取引士から契約内容に関する「重要事項説明」を受けます。内容を十分に理解した上で、賃貸借契約書に署名・捺印し、契約を締結します。

- ⑤ 初期費用の支払い・鍵の引き渡し: 契約書で定められた期日までに、保証金や礼金、前払賃料などの初期費用を支払います。入金が確認されると、契約開始日に物件の鍵が引き渡され、利用を開始できます。

倉庫の見学はできますか?

回答:可能であり、契約前には必ず行うべきです。

倉庫の見学(内見)は、契約を判断する上で最も重要なプロセスです。図面や写真だけでは決して分からない、多くの重要な情報を得ることができます。

内見の際には、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 現地の雰囲気: 周辺の道路状況、騒音や臭いの有無、近隣にどのような施設があるか。

- 搬入経路: 前面道路から敷地内への入りやすさ、トラックヤードの広さ、バースの高さや数。

- 建物の状態: 壁や床の傷・汚れ、雨漏りの跡、設備の劣化具合。

- 実測: 天井高(特に梁下)、柱の間隔(スパン)、シャッターや出入り口の開口部のサイズなどをメジャーで実測する。

- 電気・水道: 電灯の数や明るさ、コンセントの位置と数、水道やトイレの状況。

これらの点を自分の目で確かめ、自社のオペレーションが問題なく行えるかを具体的にイメージすることが、契約後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐために不可欠です。

まとめ

本記事では、福岡の貸倉庫市場の最新動向から、エリア別の賃料相場、物件選びの具体的なポイントまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 福岡の貸倉庫市場は活況: EC市場の拡大や2024年問題への対応から需要は非常に高く、空室率は低水準で推移しています。賃料も上昇傾向にあり、スピーディーな物件探しが求められます。

- 福岡は九州随一の物流拠点: 九州の中心という立地、アジアへのゲートウェイとしての機能、豊富な労働力とインフラという3つの強みを持ち、多くの企業にとって魅力的な戦略拠点です。

- 賃料相場はエリアで大きく異なる: 利便性の高い福岡市エリア(特に博多区・東区)は高く、九州のクロスポイントである筑後エリア(久留米・鳥栖周辺)も需要が高い一方、北九州エリアや筑豊エリアは比較的安価な傾向にあります。

- 最適な倉庫選びは多角的な視点で: 賃料だけでなく、立地、面積と天井高、設備、トラックの利便性、契約条件、法規といった7つのポイントを総合的に評価し、自社の事業計画に最も合致する物件を選ぶことが成功の鍵です。

福岡での貸倉庫探しは、企業の未来の成長を左右する重要なプロジェクトです。本記事で得た知識を基に、まずは自社の物流ニーズを明確に定義することから始めてみてください。そして、専門的な知見を持つ不動産ポータルサイトや不動産会社を有効に活用し、無数の選択肢の中から、貴社のビジネスを加速させる最高のパートナーとなる一棟を見つけ出しましょう。