首都圏の物流を支える重要な拠点として、茨城県の貸倉庫市場が注目を集めています。都心への良好なアクセス、比較的安価な賃料、そして広大な敷地を確保しやすいという地理的優位性から、多くの企業が茨城県に物流拠点を構え、事業を拡大しています。

しかし、いざ自社に合った貸倉庫を探そうとすると、「茨城の賃料相場はどれくらい?」「どのエリアを選べばいいの?」「倉庫の種類が多くて、どれが自社に適しているかわからない」といった疑問や不安に直面することも少なくありません。

この記事では、茨城県で貸倉庫を探している企業の担当者様に向けて、エリア別の賃料相場から、自社に最適な物件を選ぶための具体的なポイント、契約までの流れまでを網羅的に解説します。最新の市場動向に基づいた正確な情報を提供し、貴社の倉庫探しを成功に導くための実践的な知識を詳しくご紹介します。

目次

茨城県の貸倉庫の賃料相場

茨城県で貸倉庫を検討する上で、まず把握しておきたいのが賃料相場です。相場を理解することで、予算策定や物件比較がスムーズに進みます。ここでは、県全体の平均的な賃料と、倉庫の規模に応じた相場の違いについて詳しく見ていきましょう。

茨城県全体の平均賃料・坪単価

茨城県の貸倉庫の賃料相場は、エリアや物件のスペックによって幅がありますが、県全体の平均坪単価は概ね3,000円〜4,500円前後で推移しています。 これは、東京や神奈川、埼玉といった首都圏の他都県と比較すると、非常に魅力的な価格帯です。

例えば、東京都内の湾岸エリアでは坪単価が7,000円を超えることも珍しくなく、埼玉県や千葉県の内陸部でも5,000円台の物件が多く見られます。これに対し、茨城県では同等スペックの新しい大型物流施設であっても、坪単価4,000円台で見つかるケースも少なくありません。このコストパフォーマンスの高さが、茨城県が物流拠点として選ばれる大きな理由の一つです。

貸倉庫の賃料に影響を与える主な要因は以下の通りです。

- 立地: 高速道路のインターチェンジからの距離、主要幹線道路へのアクセス、港や空港への近さなどが大きく影響します。特に圏央道の開通以降、交通利便性の高いエリアの価値は上昇傾向にあります。

- 築年数とスペック: 新築で最新設備(ドックレベラー、空調設備、BCP対応など)を備えた「先進的物流施設」は賃料が高くなります。一方、築年数が経過した従来型の倉庫(中小規模、平屋建てなど)は比較的安価な傾向にあります。

- 天井高と床荷重: 保管効率に直結する天井の有効高が高い物件や、重量物の保管に対応できる床荷重の高い物件は、賃料も高くなるのが一般的です。

- 規模(坪数): 一般的に、規模が大きくなるほど坪単価は割安になる傾向が見られます。

近年、EC市場の拡大や2024年問題(トラックドライバーの時間外労働上限規制)を背景に、物流施設の需要は全国的に高まっています。茨城県も例外ではなく、特に交通の要衝となるエリアでは新規開発が活発化しており、賃料相場は緩やかな上昇傾向にあると見てよいでしょう。しかし、それでもなお首都圏他都県に対する価格優位性は揺らいでおらず、今後も企業の進出が続くと予測されます。

坪数ごとの賃料相場

貸倉庫の賃料は、総額だけでなく坪単価で比較することが重要です。ここでは、一般的な倉庫の規模を「小規模」「中規模」「大規模」に分け、それぞれの賃料相場の目安を見ていきます。

| 倉庫の規模(面積) | 想定される坪単価 | 想定される月額賃料(税抜) | 主な特徴・用途 |

|---|---|---|---|

| 小規模(~100坪) | 3,500円~5,000円 | 17.5万円~50万円 | 資材置き場、スタートアップ企業の在庫保管、営業所の付属倉庫など。物件数は比較的少ない。 |

| 中規模(100坪~500坪) | 3,000円~4,500円 | 30万円~225万円 | 中小企業のメイン物流拠点、特定エリアへの配送拠点など。最も需要が多いボリュームゾーン。 |

| 大規模(500坪以上) | 2,800円~4,000円 | 140万円~ | 大手企業の広域配送センター(RDC)、3PL事業者の拠点など。新築の大型物流施設が中心。 |

※上記はあくまで目安であり、エリアやスペックによって変動します。

小規模倉庫(~100坪)は、建設会社の資材置き場や、ECビジネスを始めたばかりの事業者の商品保管場所として需要があります。しかし、近年開発される物流施設は大規模化する傾向にあり、100坪以下の小規模な貸倉庫の供給は限られています。そのため、需要に対して供給が追い付かず、坪単価は中規模倉庫よりも割高になることがあります。

中規模倉庫(100坪~500坪)は、最も需要と供給のバランスが取れたボリュームゾーンです。企業の成長に伴う拠点の拡張や、特定エリアへの配送デポとして利用されるケースが多く見られます。物件の選択肢も豊富で、築年数の古いリーズナブルな物件から、比較的新しいスペックの高い物件まで、予算やニーズに応じて選ぶことが可能です。

大規模倉庫(500坪以上)は、主に大手製造業や卸売業、3PL(サードパーティー・ロジスティクス)事業者が利用します。近年、茨城県内で開発が進んでいるのはこのクラスの大型物流施設(マルチテナント型)が中心です。1,000坪、5,000坪、中には10,000坪を超える区画を借りることも可能です。規模が大きくなるほど坪単価は下がる傾向にあり、効率的な大規模オペレーションを実現できます。

自社の事業規模や将来の拡張計画を考慮し、最適な坪数の倉庫を選定することがコスト効率を高める鍵となります。

【エリア別】茨城県の貸倉庫の賃料相場と特徴

茨城県は広大で、エリアごとに交通網や産業構造、開発状況が大きく異なります。そのため、貸倉庫の賃料相場や物件の特徴もエリアによって様々です。ここでは、県内を5つの主要エリアに分け、それぞれの特徴と賃料相場を詳しく解説します。

| エリア | 主要都市 | 特徴 | 賃料相場(坪単価)の目安 |

|---|---|---|---|

| 県南エリア | つくば市、土浦市、守谷市 | 都心へのアクセスが最も良く、開発が活発。賃料は県内最高水準。 | 4,000円~5,500円 |

| 県西エリア | 古河市、筑西市、常総市 | 圏央道の開通で価値が急上昇。埼玉・栃木方面へのアクセスも良好。 | 3,500円~4,500円 |

| 県央エリア | 水戸市、ひたちなか市 | 県の行政・商業の中心。常陸那珂港へのアクセスが強み。 | 3,000円~4,000円 |

| 県北エリア | 日立市、常陸太田市 | 製造業が集積。賃料は比較的安価だが、古い物件が多い傾向。 | 2,500円~3,500円 |

| 鹿行エリア | 鹿嶋市、神栖市 | 鹿島港を中心とした臨海工業地帯。特殊な倉庫需要がある。 | 2,800円~4,000円 |

県南エリア(つくば市・土浦市など)

県南エリアは、茨城県内で最も物流拠点としての人気が高く、賃料相場も最も高いエリアです。 つくばエクスプレス(TX)やJR常磐線、常磐自動車道が都心と直結しており、交通の利便性は群を抜いています。

特に、常磐道の谷和原IC、谷田部IC、桜土浦IC、千代田石岡IC周辺や、圏央道のつくば中央IC、つくば牛久IC周辺には、大手デベロッパーが開発した最新鋭の大型物流施設が集中しています。これらの施設は、高い保管効率を誇る天井高(有効5.5m以上)、多数のトラックが同時に接車できるバース、BCP対策(非常用発電機など)といった高いスペックを備えており、坪単価は4,500円以上、新築では5,000円を超えることもあります。

このエリアが選ばれる理由は、都心への配送リードタイムの短さです。東京都心まで車で約1時間という立地は、即日配送が求められるEC事業者や、首都圏全域をカバーする広域配送センターにとって大きな魅力です。また、つくば市には研究機関が集積していることから、精密機器や医薬品などを扱う企業の需要も根強くあります。

一方で、人気の高さから空室率は低く、好条件の物件はすぐに埋まってしまう傾向にあります。そのため、このエリアで倉庫を探す場合は、早めに情報収集を開始し、スピーディーな意思決定が求められます。

県西エリア(古河市・筑西市など)

県西エリアは、首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の開通によって、物流拠点としてのポテンシャルが飛躍的に高まったエリアです。 古河市、筑西市、坂東市、常総市などがこのエリアに含まれます。

圏央道は、東名・中央・関越・東北・常磐・東関東の6つの放射状高速道路を連絡しており、都心を経由せずに首都圏を広域にカバーできるという大きなメリットがあります。これにより、県西エリアは埼玉、栃木、群馬といった北関東の各県や、千葉、神奈川方面へのアクセスも格段に向上しました。

この利便性の高さに着目し、近年、五霞ICや境古河IC、坂東IC周辺では大規模な物流施設の開発が相次いでいます。賃料相場は県南エリアよりは一段安い坪単価3,500円~4,500円程度ですが、需要の増加に伴い上昇傾向にあります。

県西エリアのもう一つの特徴は、内陸に位置するため津波のリスクが低く、BCP(事業継続計画)の観点からも評価されている点です。首都圏に拠点を持ちながら、災害時のリスク分散のために県西エリアにバックアップ拠点を構える企業も増えています。広い土地を確保しやすいため、大規模な敷地を必要とする製造業の工場兼倉庫や、トラック待機場を十分に確保したい運送会社の拠点としても適しています。

県央エリア(水戸市・ひたちなか市など)

県庁所在地である水戸市や、国際貿易港である常陸那珂港を擁するひたちなか市を中心とするのが県央エリアです。常磐自動車道と北関東自動車道が交差する交通の要衝でもあります。

このエリアの最大の特徴は、常陸那珂港を利用した輸出入貨物の取り扱いに強みがあることです。特に、北関東自動車道によって群馬・栃木といった内陸の工業地帯と港が直結されたことで、完成車や建設機械、工業製品などの輸出拠点、あるいは輸入飼料や木材の保管拠点としての需要が高まっています。

賃料相場は、坪単価3,000円~4,000円程度と、県南・県西エリアに比べると比較的落ち着いています。水戸市やひたちなか市の市街地に近い利便性の高い場所や、高速道路のIC周辺では需要が堅調ですが、少し離れるとリーズナブルな物件も見つけやすいでしょう。

県央エリアは、県内向けの消費財を扱う卸売業や、地元企業が利用する倉庫が多いのが特徴です。また、農業も盛んなため、農産物の一時保管や加工を行うための倉庫需要も見られます。首都圏広域配送の拠点というよりは、北関東エリアや東北地方への配送、あるいは輸出入に関連する事業を展開する企業にとって魅力的なエリアと言えます。

県北エリア(日立市・常陸太田市など)

日立市や高萩市、常陸太田市などが含まれる県北エリアは、日立グループの企業城下町として発展してきた歴史を持ち、現在も製造業が集積しています。

このエリアの貸倉庫は、主に地元の製造業者が部品や製品を保管するために利用するケースが多く、物流拠点としての開発は他のエリアに比べて活発ではありません。そのため、新築の大型物流施設は少なく、築年数の経過した中小規模の倉庫が中心となります。

賃料相場は坪単価2,500円~3,500円程度と、県内で最も安価な水準にあります。 コストを最優先で考えたい場合や、特定の取引先工場へのアクセスを重視する場合には選択肢となり得ます。ただし、物件のスペック(天井高、床荷重、設備など)は事前にしっかり確認する必要があります。古い物件が多いため、雨漏りや断熱性などの問題がないか、内見時に注意深くチェックすることが重要です。

常磐自動車道が通っているため、交通アクセスが全くないわけではありませんが、首都圏向けの広域配送拠点としては、他のエリアに比べて利便性は劣ります。地場産業との結びつきが強い企業や、コストを抑えて保管スペースを確保したい企業向けのエリアと言えるでしょう。

鹿行エリア(鹿嶋市・神栖市など)

鹿嶋市、神栖市を中心とする鹿行(ろっこう)エリアは、日本を代表する掘込式港湾である鹿島港を核とした鹿島臨海工業地帯が広がっています。鉄鋼、石油化学、飼料などのコンビナートが形成されており、特殊な物流ニーズが存在するエリアです。

このエリアの貸倉庫は、工業地帯で生産される製品や、輸入される原材料(鉄鉱石、原油、穀物など)の保管に関連するものが多くなります。そのため、一般的な倉庫のほかに、危険物を取り扱うための危険物倉庫や、粉粒体・液体を保管するためのサイロやタンクといった特殊な施設の需要が高いのが特徴です。

賃料相場は、一般的な倉庫であれば坪単価2,800円~4,000円程度ですが、危険物倉庫のような特殊な物件は規制が厳しく供給も少ないため、坪単価が10,000円を超えることもあります。

交通面では、東関東自動車道の潮来ICが最寄りで、都心へのアクセスも可能です。また、鹿島港は国内外の定期航路を持つ重要な貿易港です。このエリアは、鹿島臨海工業地帯に関連する事業を行う企業や、重量物・危険物といった特殊な貨物を取り扱う企業にとって、他のエリアにはない価値を持つ場所と言えるでしょう。

茨城県で貸倉庫を借りる3つのメリット

多くの企業が物流拠点として茨城県を選ぶのには、明確な理由があります。ここでは、茨城県で貸倉庫を借りることがもたらす3つの大きなメリットについて、具体的な背景とともに深掘りしていきます。

① 都心へのアクセスが良い

茨城県が持つ最大の強みは、首都圏という巨大消費地に至近でありながら、その中核を担う交通インフラが非常に整備されている点です。

まず挙げられるのが、県内を南北に貫く常磐自動車道です。東京の外環道や首都高速道路に直結しており、県南部の守谷市やつくばみらい市からであれば、都心まで車で1時間もかかりません。つくば市や土浦市からでも1時間~1時間半程度でアクセス可能です。このリードタイムの短さは、EC物流における当日・翌日配送サービスの実現や、鮮度が求められる食品輸送において絶大な効果を発揮します。

さらに、近年その重要性が飛躍的に高まっているのが首都圏中央連絡自動車道(圏央道)です。茨城県の西部(五霞町、境町、坂東市、常総市)と南部(つくば市、牛久市、阿見町、稲敷市)を横断するこの環状道路は、東名・中央・関越・東北・常磐・東関東道といった主要な高速道路を連絡しています。これにより、都心部の渋滞を回避して、神奈川、埼玉、千葉、北関東(群馬、栃木)といった首都圏の広域へ効率的に配送ネットワークを構築できます。

この「都心を通らずに首都圏を網羅できる」という点は、2024年問題への対策としても極めて重要です。トラックドライバーの労働時間短縮が求められる中で、移動時間を削減し、輸送効率を最大化できる圏央道沿いの拠点は、企業の持続的な成長に不可欠な要素となりつつあります。

鉄道網では、つくばエクスプレス(TX)が秋葉原駅とつくば駅を最速45分で結び、従業員の通勤利便性を高めています。これにより、都内からの人材確保も視野に入れることができ、労働力不足という課題に対する一つの解決策にもなります。

このように、茨城県は複数の高速道路と鉄道網が有機的に結びつき、人・モノの移動をスムーズにすることで、企業の物流戦略において大きなアドバンテージを提供します。

② 首都圏に比べて賃料が安い

事業運営において、コスト管理は最重要課題の一つです。その点で、茨城県の貸倉庫は、隣接する東京都、埼玉県、千葉県と比較して、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。

前述の通り、茨城県の貸倉庫の平均坪単価が3,000円~4,500円であるのに対し、例えば東京都江東区や大田区といった湾岸エリアでは坪7,000円~8,000円、千葉県船橋市や市川市の湾岸エリアでも坪6,000円台、埼玉県三郷市や八潮市といった都心に近いエリアでは坪5,000円台後半が相場となっています。

仮に500坪の倉庫を借りる場合をシミュレーションしてみましょう。

- 茨城県(坪単価4,000円と仮定): 4,000円 × 500坪 = 月額200万円

- 埼玉県(坪単価5,500円と仮定): 5,500円 × 500坪 = 月額275万円

- 東京都(坪単価7,000円と仮定): 7,000円 × 500坪 = 月額350万円

この差は月額で数十万円、年間に換算すると数百万円から一千万円以上のコスト差となります。この削減できたコストを、人材育成やシステム投資、輸配送サービスの向上といった他の戦略的な分野に再投資することが可能です。

なぜ茨城県はこれほど安価なのでしょうか。その理由は、土地価格の違いにあります。都心から一定の距離があるため、地価が比較的安く、それが賃料に反映されています。しかし、前述の通り交通インフラの整備によって物理的な距離のデメリットは大幅に緩和されました。つまり、「都心に近い利便性」と「郊外のリーズナブルなコスト」という、二つのメリットを両立できるのが茨城県の大きな魅力なのです。

企業の収益性を高め、競争力を維持・強化する上で、この賃料の安さは極めて重要な要素と言えるでしょう。

③ 広い敷地を確保しやすい

EC市場の拡大に伴い、物流施設は大規模化の一途をたどっています。数千坪、時には1万坪を超えるような大型の保管・作業スペースが必要となるケースも増えていますが、土地が限られ、地価も高騰している都心部やその近郊で、こうした広大な敷地を確保することは極めて困難です。

その点、茨城県は広大で平坦な土地が多く、大規模な物流施設を開発・確保しやすいという地理的優位性を持っています。 実際に、近年県内で竣工している物流施設の多くは、延床面積が1万坪を超える大規模なものです。

広い敷地を確保できるメリットは、単に保管スペースが広いというだけではありません。

- 効率的なオペレーション: 広さを活かして、荷物の「入荷」「保管」「ピッキング」「検品」「梱包」「出荷」といった一連の工程をスムーズに行うための最適なレイアウトを組むことができます。動線が整理されることで、作業効率は格段に向上します。

- 十分なヤード・駐車場: 多数の大型トラックが同時に接車・待機できる広いトラックヤードを確保できます。これにより、荷待ちによるドライバーの待機時間を削減し、2024年問題への対応にも繋がります。また、従業員用の駐車場も十分に確保できるため、車通勤が一般的な地方において人材確保の面でも有利に働きます。

- 将来の拡張性: 事業の成長に合わせて、同じ敷地内で倉庫を増築したり、新たな設備を導入したりする余地を確保できます。移転することなく事業を拡大できるため、長期的な視点での事業計画が立てやすくなります。

- BCP対策: 敷地に余裕があれば、非常用発電機や防災備蓄倉庫といったBCP関連設備を設置するスペースも確保しやすくなります。

このように、広い敷地は物流オペレーションの効率化、労働環境の改善、そして将来の成長への備えといった、多岐にわたるメリットをもたらします。手狭な都市部の倉庫では実現が難しい、ゆとりのある理想的な物流拠点を構築できること、それが茨城県の大きな強みです。

目的別に選ぶ!貸倉庫の種類と特徴

貸倉庫と一言で言っても、その構造や設備は様々です。取り扱う商品や事業内容によって、最適な倉庫のタイプは異なります。ここでは、代表的な4種類の貸倉庫の特徴と、それぞれがどのような目的に適しているかを解説します。

| 倉庫の種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 平屋建て倉庫 | 1フロア構成、車両の直接乗り入れが容易 | 荷物の出し入れがスムーズ、耐荷重の制約が少ない、レイアウトの自由度が高い | 広い土地が必要、坪効率が悪い | 建築資材、重量物、自動車部品、頻繁に出し入れする商品 |

| 2階建て・多層階倉庫 | 複数フロア構成、垂直搬送設備が必要 | 土地の有効活用(坪効率が良い)、フロアごとの用途分けが可能 | 階層間の荷物移動に手間、設備コスト高、レイアウトに制約 | EC通販、アパレル、雑貨、書類保管 |

| 冷蔵・冷凍倉庫 | 温度管理機能(チルド・冷凍など) | 品質を維持したまま商品を保管可能、付加価値の高い物流を実現 | 賃料・光熱費が高い、物件数が少ない、管理が煩雑 | 生鮮食品、加工食品、医薬品、化学製品、定温保管が必要な精密機器 |

| 危険物倉庫 | 消防法などの厳しい基準をクリア | 法規制対象物を安全に保管可能、コンプライアンスを遵守できる | 物件数が極端に少ない、賃料が非常に高い、専門知識が必要 | 引火性液体(石油類、アルコール類)、塗料、化学薬品 |

平屋建て倉庫

平屋建て倉庫は、その名の通り1階建てのシンプルな構造の倉庫です。柱が少なく、ワンフロアで広々とした空間を確保できるのが最大の特徴です。

メリット

- 荷役効率の高さ: 荷物用エレベーターなどによる垂直方向の移動がないため、フォークリフトなどを使って荷物をスピーディーに水平移動できます。また、建物の庇(ひさし)の下や、場合によっては倉庫内に直接トラックを乗り入れて荷物の積み下ろしができる物件もあり、荷役作業の効率が非常に高いです。

- 床荷重の強さ: 地面に直接基礎を打っているため、多層階倉庫に比べて床の耐荷重が高い傾向にあります。金型や機械、鋼材といった重量物の保管にも適しています。

- レイアウトの自由度: 内部に柱や壁が少ないため、保管する荷物の種類や作業フローに合わせて、ラックの配置や動線を自由に設計できます。

デメリット

- 土地効率の悪さ: 建物を上に伸ばせない分、広い敷地面積が必要となります。そのため、地価の高いエリアでは建設されにくく、坪効率は多層階倉庫に劣ります。

向いている用途

建築資材、鋼材、機械部品といった重量物や長尺物、自動車部品、頻繁に入出庫が行われる商品の保管拠点などに最適です。また、シンプルな構造を活かして、作業場や小規模な工場として利用されるケースもあります。

2階建て・多層階倉庫

2階建て以上の構造を持つ倉庫で、特に近年開発が進む大型物流施設の多くはこのタイプです。限られた敷地面積を有効活用するために、建物を縦に伸ばしています。

メリット

- 土地の有効活用: 同じ敷地面積でも、平屋建てに比べて2倍、3倍の床面積を確保できます。これにより、坪単価を抑えることが可能になります。

- 機能の分離: フロアごとに入荷エリア、保管エリア、出荷エリアを分けたり、商品カテゴリーごとにフロアを使い分けたりと、機能的なゾーニングがしやすいです。例えば、1階を入出荷バースと荷さばきスペース、上層階を保管エリアとするといった運用が一般的です。

デメリット

- 垂直搬送の手間: 階層間の荷物移動には、荷物用エレベーターや垂直搬送機が不可欠です。これらの設備の能力(速度や積載量)が、倉庫全体の生産性を左右します。搬送待ちの時間が発生すると、作業効率が低下する可能性があります。

- レイアウトの制約: 柱が多くなるため、平屋建てに比べてレイアウトの自由度は低くなります。また、床の耐荷重も上層階にいくほど低くなるのが一般的です。

向いている用途

アパレル製品、雑貨、化粧品、加工食品、書籍など、比較的小型で軽量な商品の大量保管に適しています。特に、多数のSKU(在庫管理単位)を扱い、ピッキング作業が中心となるEC通販のフルフィルメントセンターなどに多く採用されています。茨城県の圏央道沿いなどで見られるランプウェイ(トラックが直接上層階にアクセスできる坂路)を備えた施設は、多層階倉庫のデメリットである垂直搬送の手間を解消する画期的な構造です。

冷蔵・冷凍倉庫

温度管理機能を備えた倉庫で、保管する商品に合わせた温度帯(C3級:チルド、F1級:冷凍など)を維持できます。

メリット

- 品質維持: 生鮮食品、冷凍食品、乳製品、医薬品、化学製品など、温度変化に弱い商品の品質を維持したまま保管・輸送する「コールドチェーン物流」の根幹を担います。

- 高付加価値: 温度管理という専門的な機能を提供するため、一般的な倉庫(常温倉庫)よりも高い付加価値を生み出すことができます。

デメリット

- コスト高: 断熱材の施工や冷凍設備の導入など、建設コストが高いため、賃料も常温倉庫の1.5倍~2倍以上になるのが一般的です。また、24時間365日設備を稼働させるため、電気代などのランニングコストも高額になります。

- 物件数の少なさ: 特殊な設備が必要なため、物件の供給数は常温倉庫に比べて圧倒的に少ないです。希望のエリアやスペックで空き物件を見つけるのは容易ではありません。

向いている用途

スーパーやコンビニ向けの食品配送センター、輸入食品の保管、ワクチンなどの医薬品保管、半導体製造に必要な化学薬品の保管など、厳密な温度管理が求められるあらゆる用途で利用されます。

危険物倉庫

消防法で定められた「危険物」(引火性または発火性の性質を持つ物品)を、法律の基準に則って貯蔵・取り扱うための特殊な倉庫です。

メリット

- 法令遵守と安全性: 塗料、シンナー、石油類、アルコール類といった危険物を、法令を遵守して安全に保管できます。火災や爆発などのリスクを最小限に抑えるための構造(耐火構造、不燃材料の使用)や設備(消火設備、避雷設備、換気装置など)が義務付けられています。

デメリット

- 物件数が極端に少ない: 建築基準や立地条件(周辺施設からの距離など)が非常に厳しく、建設できる場所が限られるため、供給は極めて限定的です。

- 高額な賃料: 専門的な設計・設備が必要なため、賃料は一般的な倉庫の数倍から、場合によっては10倍近くになることもあります。

- 保管の制約: 法律で定められた品名や数量(指定数量の倍数)しか保管できません。複数の種類の危険物を同じ倉庫で保管できない場合もあります。

向いている用途

化学メーカー、塗料メーカー、商社などが、製品や原材料である危険物を保管するために利用します。茨城県では、鹿島臨海工業地帯周辺に需要が集中しています。

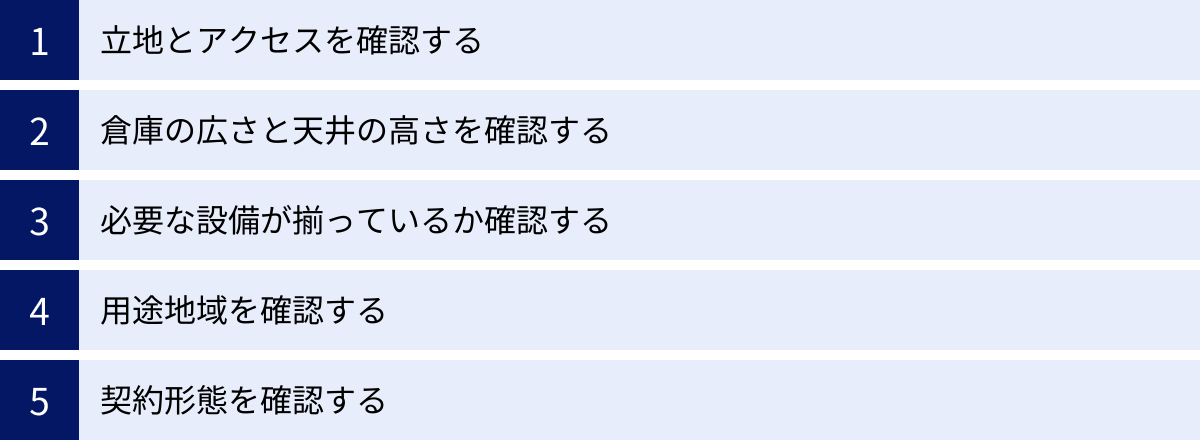

茨城県で自社に合った貸倉庫を選ぶための5つのポイント

茨城県内で貸倉庫を探す際、膨大な情報の中から自社の事業に最適な物件を見つけ出すには、明確な基準を持って選定プロセスを進めることが不可欠です。ここでは、失敗しない倉庫選びのために必ずチェックすべき5つの重要なポイントを解説します。

① 立地とアクセスを確認する

倉庫の立地は、物流コストとリードタイムに直結する最重要項目です。単に「茨城県」と広く捉えるのではなく、具体的な配送先や商品の流れを考慮して、最適な場所を見極める必要があります。

高速道路のインターチェンジからの距離

主要な輸送手段がトラックである以上、高速道路のインターチェンジ(IC)への近さは絶対的な評価基準となります。 ICから倉庫までの距離が短いほど、高速道路に乗るまでの一般道での走行時間が短縮され、輸送コストの削減とリードタイムの短縮に繋がります。

一般的に、ICから5km以内、車で10分圏内が一つの目安とされています。特に、常磐道や圏央道、北関東道のICに近い物件は人気が高く、物流拠点としての価値が非常に高いです。内見の際には、実際に倉庫から最寄りのICまで車を走らせてみて、時間やルートの状況(信号の数、渋滞の有無など)を確認することをおすすめします。

主要幹線道路へのアクセス

高速道路だけでなく、国道6号線、国道50号線、国道125号線、国道354号線といった主要な幹線道路へのアクセスも重要です。 これらの道路は、県内各地や近隣の市町村への配送網の基盤となります。

チェックすべきは、倉庫から幹線道路までの道のりです。大型トラック(10t車やトレーラー)が問題なく通行できる道幅があるか、時間帯によって渋滞が発生しないか、踏切や狭い交差点など、通行のボトルネックになる箇所はないかなどを確認しましょう。前面道路の幅が狭いと、トラックの出入りに時間がかかり、作業効率の低下や近隣トラブルの原因にもなり得ます。

従業員の通勤のしやすさ

倉庫を運営するのは「人」です。安定した人材を確保し、長く働いてもらうためには、従業員の通勤のしやすさが極めて重要になります。車社会の茨城県では、従業員用の駐車場が十分に確保されているかが大きなポイントです。必要な台数を事前に算出し、敷地内に確保できるか、あるいは近隣に月極駐車場があるかを確認しましょう。

また、つくばエクスプレスやJR常磐線の駅から徒歩圏内、あるいは送迎バスを運行できる立地であれば、採用活動において大きなアドバンテージになります。公共交通機関での通勤が可能かどうかは、パート・アルバイトを含めた多様な人材を確保する上で見逃せない要素です。

② 倉庫の広さと天井の高さを確認する

倉庫の保管能力を決定づけるのが「広さ(面積)」と「高さ」です。これらを正しく評価することが、効率的な保管計画の第一歩となります。

まず「広さ」については、パンフレットに記載されている坪数(面積)だけを見るのではなく、倉庫の形状に注目しましょう。正方形や長方形といった「整形な」倉庫は、デッドスペースが少なく、ラックの配置や動線の設計がしやすいです。一方で、L字型や一部に柱が密集している「不整形な」倉庫は、見た目の面積が広くても、実際に使えるスペースが限られる場合があります。

次に、そして非常に重要なのが「天井の高さ」です。ここで確認すべきは、梁(はり)や照明、空調設備などの障害物を除いた、実際に荷物を積める有効な高さである「有効天井高」です。有効天井高が高ければ高いほど、ネステナー(移動式ラック)や保管ラックを高く積み上げることができ、同じ床面積でも保管効率を飛躍的に高められます。近年の大型物流施設では、有効天井高5.5m以上が標準的になっています。自社で利用したいラックの段数を考慮し、十分な高さがあるかを確認しましょう。

③ 必要な設備が揃っているか確認する

倉庫の使い勝手は、備え付けの設備によって大きく左右されます。自社の荷役作業や商品特性に合わせて、必要な設備が揃っているかを事前に細かくチェックしましょう。

トラックが接車できるバースの有無

バース(プラットフォーム)は、トラックの荷台と倉庫の床面を同じ高さにして、荷物の積み下ろしを効率化するための設備です。特に、パレット単位での荷役が中心となる場合は、バースの有無が作業効率に天文学的な差を生みます。

バースには、地面から1m程度の高さがある「高床式」と、地面と同じ高さの「低床式(土間式)」があります。大型トラックからの荷役に適しているのは高床式です。さらに、トラックの荷台の高さとバースの高さを調整する「ドックレベラー」や、雨風を防ぎ、倉庫内の温度を保つ「ドックシェルター(オーバースライダー)」が備わっていると、より安全で効率的な作業が可能です。同時に何台のトラックが接車できるか(バースの数)も、物量が多い企業にとっては重要な確認項目です。

荷物用エレベーターやクレーンの有無

2階建て以上の多層階倉庫を選ぶ場合、荷物用エレベーターや垂直搬送機は生命線です。その積載荷重(何kgまで積めるか)とカゴのサイズ(W×D×H)が、自社で取り扱う荷物に合っているか必ず確認してください。パレットごとエレベーターに乗せる場合は、パレットのサイズとフォークリフトが乗り込めるスペースがあるかも重要です。

また、金型や機械、鋼材といった人力では扱えない重量物を取り扱う場合は、天井クレーンの有無が必須条件となります。クレーンの吊り上げ能力(定格荷重:1t、2.8tなど)が、自社の要件を満たしているかを確認しましょう。

空調・換気設備

商品の品質を維持するため、また、従業員が快適に働ける労働環境を確保するために、空調・換気設備は非常に重要です。特に夏場の倉庫内は高温になりやすく、熱中症のリスクが高まります。空調設備(エアコン)が完備されていれば、従業員の健康を守り、生産性の低下を防ぐことができます。

食品やアパレル、電子部品など、湿気に弱い商品を取り扱う場合は、カビや結露を防ぐための換気設備が十分に機能しているかもチェックポイントです。倉庫の隅々まで空気が循環しているかを確認しましょう。

④ 用途地域を確認する

意外と見落としがちですが、法的な観点から非常に重要なのが「用途地域」の確認です。都市計画法により、土地はその用途に応じて13の地域に区分されており、地域ごとに建てられる建物の種類や用途が制限されています。

倉庫を建てたり、事業を営んだりできるのは、主に以下の用途地域です。

- 準工業地域: 危険性や環境悪化の恐れが少ない工場のほか、住宅や店舗も建てられる地域。24時間操業に制限がかかる場合があります。

- 工業地域: どんな工場でも建てられる地域。住宅や店舗も建てられますが、学校や病院は建てられません。

- 工業専用地域: 工場のための地域。住宅、店舗、学校、病院などを建てることはできません。24時間操業や、騒音・振動を伴う作業に適しています。

自社の事業内容(例えば、深夜・早朝のトラックの出入りや24時間操業の有無、騒音や臭いの発生など)が、その物件が立地する用途地域の規制に適合しているか、必ず契約前に市区町村の都市計画担当部署に確認する必要があります。これを怠ると、後々操業停止命令などの行政処分を受けるリスクがあります。

⑤ 契約形態を確認する

最後に、契約内容をしっかりと確認することも重要です。貸倉庫の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間は通常2~3年で、貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約を更新できます。借主の権利が強く保護されており、長期的に安定して利用したい場合に適しています。

- 定期借家契約: あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が終了します。再契約できる場合もありますが、貸主・借主双方の合意が必要です。短期間の利用や、将来的に立ち退きが決まっている物件などで用いられます。

どちらの契約形態なのかをまず確認し、契約期間、更新の可否、中途解約の条件(違約金の有無など)を理解しておくことがトラブルを避けるために不可欠です。また、賃料以外にかかる敷金(保証金)、礼金、共益費、更新料といった諸費用についても、内訳と金額を明確にしておきましょう。

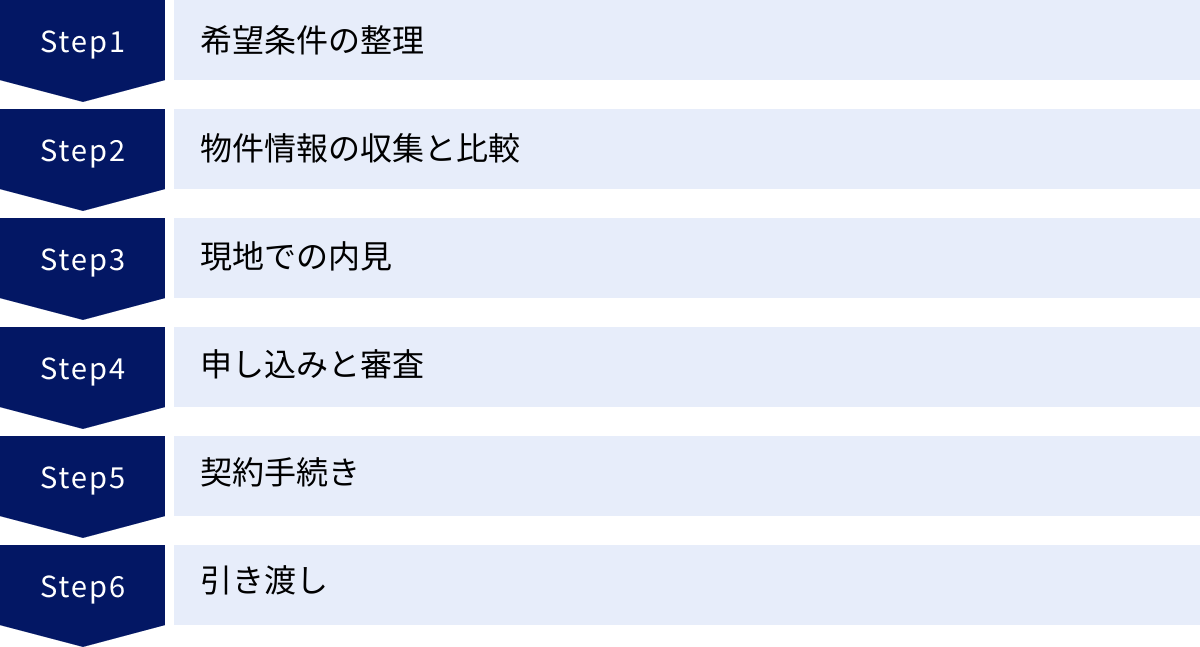

貸倉庫を契約するまでの基本的な流れ

自社に合った貸倉庫を見つけるためには、計画的にプロセスを進めることが重要です。ここでは、希望条件の整理から物件の引き渡しまで、貸倉庫を契約する際の基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。

希望条件の整理

すべてのスタートは、「どのような倉庫が必要か」を明確にすることです。漠然と探し始めても、情報の多さに惑わされてしまいます。まずは社内で関係者(物流担当、経営層など)と協議し、以下の項目について希望条件を具体的にリストアップしましょう。

- 目的: 何のために倉庫を借りるのか(保管、加工作業、配送拠点など)。

- エリア: どの地域に拠点を置きたいか(例:常磐道谷和原IC周辺、古河市内など)。

- 広さ: 必要な坪数、保管したいパレット数など。

- 天井高: 必要な有効天井高(ラックを何段積むか)。

- 設備: バース、荷物用エレベーター、空調、クレーンなどの要否。

- 予算: 支払える月額賃料の上限。敷金などの初期費用も考慮。

- 利用開始時期: いつから倉庫を使いたいか。

この条件整理がしっかりできていると、後の物件探しや不動産会社とのやり取りが非常にスムーズになります。

物件情報の収集と比較

希望条件が固まったら、実際に物件情報を集めます。主な方法は以下の2つです。

- インターネットのポータルサイトを利用する: 後述するような事業用不動産専門のポータルサイトで、希望条件を入力して検索します。多くの物件を一度に比較検討できるのがメリットです。

- 事業用不動産に強い不動産会社に相談する: 物流不動産を専門に扱う不動産会社に直接問い合わせます。ウェブサイトに公開されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があります。また、専門家の視点から、自社のニーズに合った物件を提案してくれます。

複数の候補物件をリストアップし、賃料、広さ、立地、設備などの条件を比較検討します。この段階で、気になる物件があればいくつかピックアップしておきましょう。

現地での内見

候補物件を絞り込んだら、必ず現地に足を運んで内見します。図面や写真だけではわからない倉庫の状態や周辺環境を、自分の目で確かめる非常に重要なステップです。

内見時には、事前に作成したチェックリストを持参すると漏れがありません。

- 建物の状態: 床のひび割れ、雨漏りの跡、壁の汚れや損傷はないか。

- 設備: 電気の容量(アンペア数)、コンセントの位置と数、照明の明るさ、水道・トイレの状態、インターネット回線の引き込み可否。

- 搬入経路: 前面道路の幅、トラックの出入りのしやすさ。

- 周辺環境: 近隣に民家はあるか(騒音問題のリスク)、周辺道路の交通量や渋滞状況、昼と夜の雰囲気の違い。

- その他: スマートフォンの電波は入るか。

メジャーを持参して、搬入口や柱の間隔などを実際に計測することも有効です。複数の担当者で訪れ、異なる視点からチェックすることをおすすめします。

申し込みと審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて「入居申込書」を提出します。入居申込書には、会社情報(社名、所在地、代表者名、事業内容など)や連帯保証人の情報などを記入します。

申込書が提出されると、貸主(オーナー)と保証会社による入居審査が行われます。審査では、主に企業の財務状況(決算書の提出を求められることが多い)や事業の継続性、連帯保証人の支払い能力などがチェックされます。審査期間は、通常数日~1週間程度です。

契約手続き

審査に通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。不動産会社の宅地建物取引士から、契約内容に関する重要事項をまとめた「重要事項説明」を受けます。賃料、契約期間、解約条件、禁止事項、原状回復義務など、非常に重要な内容が含まれるため、不明な点があればその場で必ず質問し、納得した上で説明書に署名・捺印します。

その後、「賃貸借契約書」の内容を確認し、署名・捺印します。同時に、敷金(保証金)、礼金、仲介手数料、前払賃料、火災保険料といった初期費用を期日までに支払います。

引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、定められた利用開始日に物件の鍵が引き渡され、倉庫の利用を開始できます。

引き渡しを受けたら、すぐに電気、水道、ガス(必要な場合)、インターネットなどのインフラ利用開始手続きを行いましょう。また、利用開始前に倉庫内の状態を写真や動画で記録しておくことをおすすめします。これは、退去時の原状回復に関するトラブルを防ぐために役立ちます。

茨城県の貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト

インターネットを活用すれば、効率的に茨城県内の貸倉庫情報を収集できます。ここでは、それぞれに特徴がある、おすすめの事業用不動産ポータルサイトを5つご紹介します。

e-sohko

e-sohkoは、物流不動産に特化した国内最大級のポータルサイトです。 倉庫や工場を専門に扱っており、その情報量と専門性の高さが最大の強みです。

茨城県内の物件も、数万坪規模の新築大型マルチテナント型物流施設から、中小規模の倉庫まで幅広く掲載されています。検索機能が非常に充実しており、「クレーン付き」「高床式バース」「冷凍・冷蔵」といった詳細な設備条件や、「常磐自動車道 〇〇ICから5km以内」といった立地条件で絞り込みが可能です。また、物流業界のニュースや市場レポートなど、倉庫探しに役立つコンテンツが豊富な点も魅力です。本格的な物流拠点を求める企業にとって、まずチェックすべきサイトと言えるでしょう。

参照:e-sohko公式サイト

アットホーム

「アットホーム」は、住宅情報のイメージが強いですが、事業用不動産のカテゴリも非常に充実しており、貸倉庫の物件掲載数も豊富です。

全国の不動産会社が加盟しているため、大手デベロッパーが開発した大型物件だけでなく、地元の不動産会社しか扱っていないような小規模な倉庫や、少し変わった物件が見つかることもあります。サイトのインターフェースがわかりやすく、写真も多く掲載されているため、直感的に物件を探しやすいのが特徴です。幅広い選択肢の中から比較検討したい場合や、中小規模の倉庫を探している場合に特に役立ちます。

参照:アットホーム公式サイト

souco

soucoは、「1坪・1日単位」から倉庫を借りられる、小ロット・短期利用に特化したユニークなマッチングプラットフォームです。

従来の賃貸借契約とは異なり、繁忙期だけの数ヶ月間だけ在庫を預けたい、急なプロジェクトで一時的に資材を置きたい、といった突発的・短期的なニーズに柔軟に対応できます。初期費用(敷金・礼金)が不要で、オンラインで手軽に契約できる点も大きなメリットです。茨城県内にも登録倉庫があり、急な保管スペース不足に悩む企業にとって、非常に便利なサービスです。必要な時に必要な分だけ倉庫を利用したい、という新しい形の倉庫活用を提案しています。

参照:souco公式サイト

kashisouko.com

「kashisouko.com」は、その名の通り貸倉庫・貸工場の情報に特化した専門検索サイトです。全国の物件情報を網羅しており、茨城県の物件も多数掲載されています。

サイトのデザインはシンプルで、余計な情報が少ないため、目的の物件をスピーディに探すことができます。「エリア」「面積」「賃料」といった基本的な条件から、サクサクと検索を進めたいユーザーに適しています。各物件ページには、担当する不動産会社の連絡先が明記されており、気になった物件があればすぐに問い合わせが可能です。シンプルさと検索性を重視するなら、選択肢の一つになるサイトです。

参照:kashisouko.com公式サイト

LIFULL HOME’S

「LIFULL HOME’S」も国内有数の大手不動産情報サイトで、事業用物件を扱う「LIFULL HOME’S BIZ」というサービスを展開しています。

アットホームと同様に掲載物件数が多く、全国をカバーしています。地図上から物件を探す機能が優れており、希望するエリアの地理的な位置関係を把握しながら物件を探したい場合に便利です。 例えば、特定のICや駅の周辺にどのような物件が分布しているかを視覚的に確認できます。物件写真やパノラマ画像が豊富な物件も多く、オンライン上で内見に近い体験ができるのも特徴です。

参照:LIFULL HOME’S BIZ公式サイト

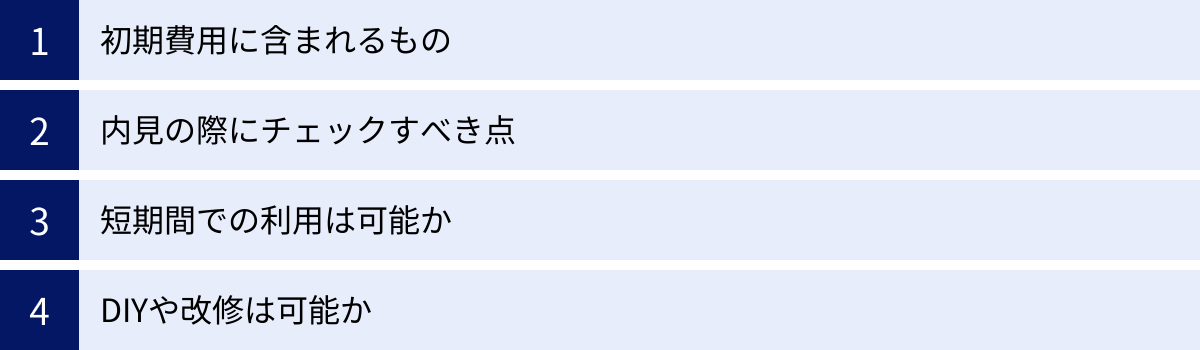

貸倉庫に関するよくある質問

最後に、貸倉庫を契約する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。契約前の不安や疑問を解消するためにお役立てください。

初期費用には何が含まれますか?

貸倉庫を契約する際には、月々の賃料とは別に、契約時にまとまった初期費用が必要となります。一般的に、月額賃料の4ヶ月~8ヶ月分程度が目安です。主な内訳は以下の通りです。

- 敷金(または保証金): 賃料の滞納や、退去時の原状回復費用のための担保として貸主に預けるお金です。賃料の2ヶ月~6ヶ月分が相場で、問題がなければ退去時に返還されます。

- 礼金: 貸主に対する謝礼として支払うお金で、返還されません。賃料の0ヶ月~2ヶ月分が一般的です。

- 仲介手数料: 物件を仲介した不動産会社に支払う手数料です。法律で上限が定められており、通常は賃料の1ヶ月分+消費税です。

- 前払賃料: 契約した月の賃料を前払いで支払います。月の途中で契約する場合は、日割り計算されることが多いです。

- 保証会社利用料: 連帯保証人の代わりに保証会社を利用する場合に必要な費用です。初回に月額総賃料の50%~100%程度、その後は年間更新料がかかるのが一般的です。

- 火災保険料: 万が一の火災や水災に備えて加入が義務付けられることがほとんどです。契約期間に応じた保険料(数万円程度)が必要になります。

内見の際にチェックすべき点は何ですか?

内見は、物件選びの成否を分ける重要なプロセスです。図面だけではわからない点をくまなくチェックしましょう。特に以下の点は重要です。

- 基本スペックの再確認: 床の耐荷重(kg/㎡)、有効天井高、柱の間隔(スパン)を改めて確認する。

- 搬入出のシミュレーション: 前面道路の幅、敷地入口の広さ、バースの高さや形状を見て、自社のトラックがスムーズに出入り・旋回・接車できるかを具体的にイメージする。

- インフラの状態: 電気容量は十分か(特に動力が必要な場合)、コンセントの位置と数は適切か、照明は隅々まで明るいか、水道やトイレは清潔で問題なく使えるか。

- 建物の劣化状態: 床や壁のひび割れ、天井や窓際の雨漏りのシミ、鉄骨のサビなどをチェックする。

- 周辺環境: 平日の昼間だけでなく、可能であれば朝夕の通勤時間帯や、夜間、休日の状況も確認する。騒音、振動、臭い、近隣の交通量などをチェック。

- 通信環境: 倉庫の奥まった場所でもスマートフォンの電波が入るかを確認する。業務で携帯電話やデータ通信が必須の場合は特に重要です。

短期間でも借りられますか?

結論から言うと、物件によりますが可能です。

一般的な貸倉庫の契約は、2年間の普通借家契約が多く、短期利用を前提としていません。しかし、中には1年程度の短期契約が可能な物件や、前述した「定期借家契約」で数ヶ月単位の契約を結べる物件も存在します。

また、繁忙期だけの利用や、数週間程度のスポット利用といった、さらに短い期間での利用を希望する場合は、「souco」のような短期利用専門のマッチングサービスを活用するのが最も効率的で現実的な選択肢となります。不動産会社に相談する際に「短期利用希望」であることを明確に伝えれば、対応可能な物件を紹介してもらえる可能性もあります。

DIYや改修は可能ですか?

原則として、貸主の許可なくDIYや改修を行うことはできません。

壁に穴を開ける、間仕切りを設置する、塗装するといった行為は、すべて貸主の承諾が必要です。無断で改修を行うと、契約違反となり、退去時に高額な原状回復費用を請求される可能性があります。

ただし、事業内容によっては、どうしても必要な改修工事がある場合もあるでしょう。その場合は、必ず契約前に貸主や不動産会社に相談し、どこまでの改修が許可されるのか、書面で承諾を得ておくことが重要です。 「造作譲渡(借主が設置した設備を次の借主に有償で譲ること)」や「原状回復義務の緩和」といった条件を、交渉次第で契約に盛り込めるケースもあります。まずは相談してみることが大切です。

まとめ

本記事では、茨城県の貸倉庫市場に焦点を当て、エリア別の賃料相場から物件選びの具体的なポイント、契約までの流れに至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて、茨城県で貸倉庫を借りるメリットをまとめます。

- 優れた都心アクセス: 常磐道や圏央道により、首都圏広域への効率的な配送網を構築できる。

- 高いコストパフォーマンス: 東京や埼玉、千葉に比べて賃料が安く、大幅なコスト削減が期待できる。

- 広大な敷地の確保: 大規模化する物流ニーズに対応でき、効率的なオペレーションと将来の拡張性を実現できる。

これらのメリットから、茨城県は企業の物流戦略において非常に魅力的な選択肢となっています。

自社に最適な貸倉庫を見つけるためには、まず事業の目的を明確にし、それに合わせて「立地」「広さ・高さ」「設備」「用途地域」「契約形態」という5つのポイントを多角的に検討することが不可欠です。そして、ポータルサイトや専門の不動産会社を活用して情報を集め、必ず現地での内見を行って、図面だけではわからない実態を確かめるようにしましょう。

物流は、企業の競争力を支える重要な基盤です。この記事で得た知識が、貴社の事業成長に繋がる最適な物流拠点探しの第一歩となれば幸いです。