事業の拡大やECサイトの運営、季節商品の保管など、様々な理由で貸倉庫の利用を検討する企業や個人事業主が増えています。しかし、いざ倉庫を借りようとすると、「一体どれくらいの費用がかかるのか」「賃料以外にどんな支払いが必要なのか」といった疑問に直面するのではないでしょうか。

貸倉庫にかかる費用は、契約時に一度だけ支払う「初期費用」と、毎月継続的に発生する「月額費用(ランニングコスト)」の二つに大別されます。これらの費用構造を正しく理解せずに契約を進めてしまうと、想定外の出費に悩まされたり、事業計画に支障をきたしたりする可能性があります。

この記事では、貸倉庫を借りる際に発生するあらゆる費用について、その内訳から相場、安く抑えるためのコツまでを網羅的に解説します。初期費用に含まれる敷金や礼金、仲介手数料といった各項目の意味合い、そして賃料や共益費、さらには荷役料といった月々のランニングコストまで、一つひとつ丁寧に掘り下げていきます。

また、エリア別の費用相場や、自社のニーズに合った倉庫の種類、契約時に必ず確認すべき注意点、そして実際に契約に至るまでの具体的なステップについても詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、貸倉庫の費用に関する全体像を明確に把握し、自社の予算や目的に最適な物件を、納得感を持って選べるようになるでしょう。 これから貸倉庫を探し始める方はもちろん、すでにいくつかの物件を比較検討している方も、ぜひ本記事を意思決定の判断材料としてご活用ください。

目次

貸倉庫にかかる費用の種類

貸倉庫を利用する際に発生する費用は、大きく分けて「初期費用」と「月額費用(ランニングコスト)」の2種類に分類されます。この2つの費用をあらかじめ把握しておくことは、資金計画を立て、事業を円滑に進める上で非常に重要です。それぞれがどのような性質の費用なのか、その全体像を掴むことから始めましょう。

初期費用

初期費用とは、貸倉庫の賃貸借契約を締結する際に、一度だけ支払う費用の総称です。 物件を借りるための「入場券」のようなものと考えると分かりやすいかもしれません。一般的に、賃料の数ヶ月分に相当するまとまった金額が必要となるため、事前に十分な資金を準備しておく必要があります。

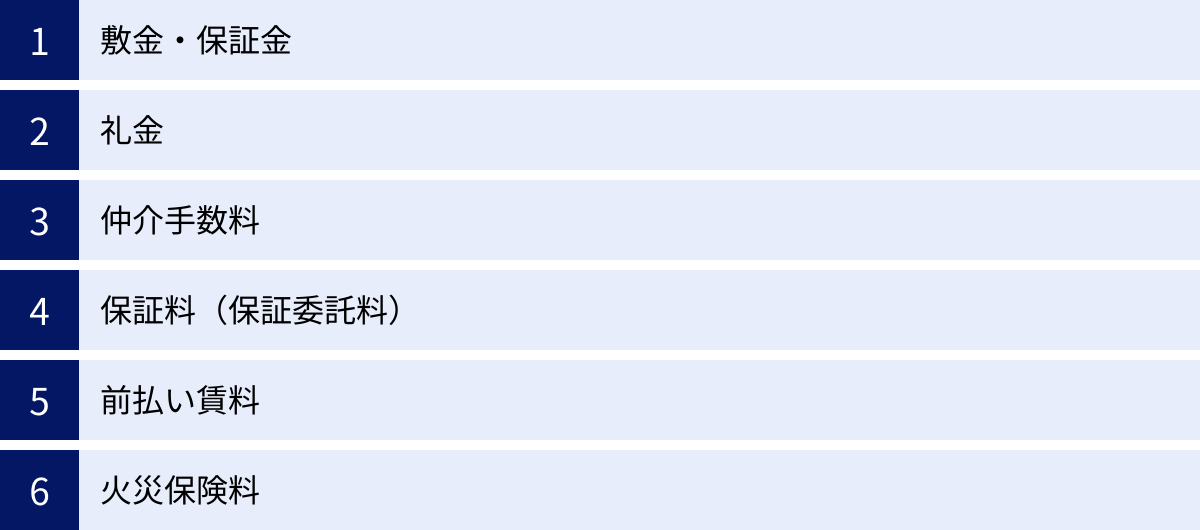

初期費用の主な内訳は以下の通りです。

- 敷金・保証金:家賃滞納や退去時の原状回復費用に充てるための担保金。

- 礼金:貸主(オーナー)へのお礼として支払うお金。

- 仲介手数料:物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。

- 保証料(保証委託料):連帯保証人の代わりとなる保証会社に支払う費用。

- 前払い賃料:契約月の賃料(日割り)と翌月分の賃料。

- 火災保険料:万が一の火災などに備えるための保険料。

これらの項目は、物件や契約条件によって金額が大きく変動します。例えば、敷金・礼金が不要な「ゼロゼロ物件」もあれば、保証金が賃料の6ヶ月分以上必要な物件も存在します。初期費用を正確に把握するためには、個別の物件ごとに見積もりを取り、内訳を詳細に確認することが不可欠です。 この後の章で、それぞれの項目の詳細な意味と相場について詳しく解説していきます。

月額費用(ランニングコスト)

月額費用(ランニングコスト)とは、貸倉庫の契約期間中、毎月継続的に発生する費用のことです。 事業運営における固定費の大部分を占めるため、収益計画を立てる上で最も重要な要素の一つと言えます。月々の支払いが滞らないよう、無理のない範囲の物件を選ぶことが肝心です。

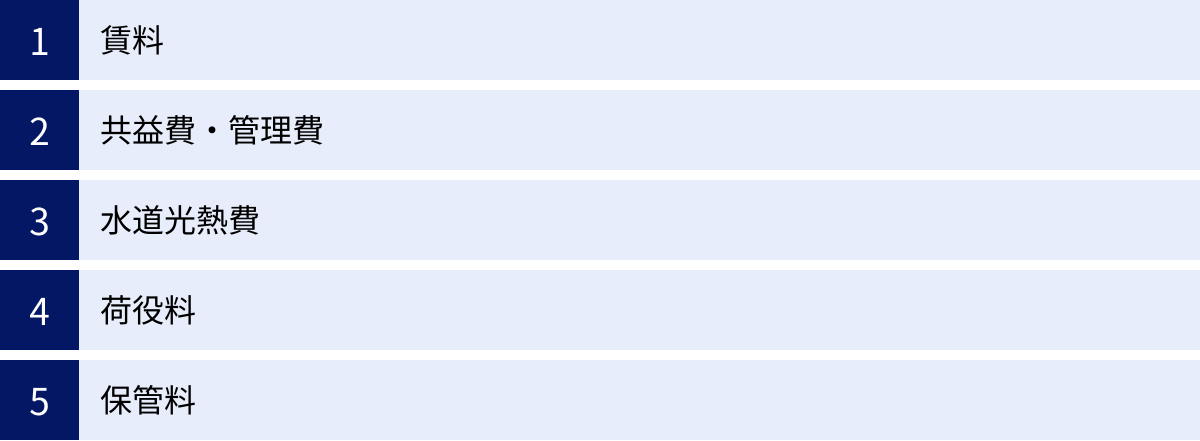

月額費用の主な内訳は以下の通りです。

- 賃料:倉庫スペースを使用するための基本的な料金。

- 共益費・管理費:建物の共用部分を維持管理するための費用。

- 水道光熱費:倉庫内で使用する電気、水道などの料金。

- 荷役料・保管料:荷物の入出庫作業や保管を倉庫会社に委託する場合に発生する費用。

賃料と共益費は毎月ほぼ固定で発生しますが、水道光熱費は使用量によって変動します。特に、温度管理が必要な冷蔵・冷凍倉庫の場合、電気代が想定以上にかかるケースがあるため注意が必要です。また、商品の入出庫作業や在庫管理を外部の専門業者に委託する「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」を利用する場合は、作業量に応じて荷役料や保管料が別途発生します。

月額費用を考える際は、単純な賃料の安さだけでなく、共益費やその他の費用を含めた「総額」で比較検討することが重要です。 これから、これらのランニングコストの内訳についても、一つひとつ具体的に見ていきましょう。

貸倉庫の初期費用の内訳

貸倉庫の契約時に必要となる初期費用は、複数の項目から構成されています。それぞれの費用がどのような意味を持つのか、また、どのくらいの金額が目安となるのかを理解することで、より具体的な資金計画を立てられます。ここでは、初期費用の主な内訳について詳しく解説します。

敷金・保証金

敷金・保証金は、賃料の滞納や、借主の過失によって生じた損耗・毀損の修繕費用を担保するために、契約時に貸主(オーナー)に預けておくお金です。 基本的には「預け金」であるため、契約が終了し物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

- 名称の違い:首都圏では「敷金」、関西圏や東海地方、事業用物件では「保証金」と呼ばれることが多いですが、法的な性質はほぼ同じです。ただし、契約内容によっては性質が異なる場合があるため、契約書の文言をしっかり確認する必要があります。

- 相場:貸倉庫の場合、賃料の2ヶ月分から6ヶ月分が一般的な相場とされています。事務所や店舗に比べて、フォークリフトの使用による床の傷や、荷物の搬出入による壁の破損などが発生するリスクが高いため、高めに設定される傾向があります。特に、大規模な物流センターなどでは、賃料の10ヶ月分以上の保証金が必要となるケースもあります。

- 償却(敷引き):注意すべき点として「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」と呼ばれる特約があります。これは、預けた敷金・保証金のうち、一定の割合または金額が、理由の如何を問わず返還されないという取り決めです。例えば、「保証金6ヶ月分、うち償却2ヶ月分」という契約の場合、退去時には最大でも4ヶ月分しか返還されません。この償却分は、礼金と同様に純粋なコストとなります。契約前に償却の有無と、その割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、物件を貸してくれる貸主(オーナー)に対して、謝礼の意味を込めて支払うお金です。 これは昔からの慣習に基づくもので、敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることは一切ありません。

- 相場:賃料の0ヶ月分から2ヶ月分が相場です。近年、特に個人向けの住居では礼金なし(ゼロ)の物件が増えていますが、事業用の貸倉庫においても、空室対策として礼金を設定しない物件が見られるようになってきました。

- 礼金の有無:礼金がない物件は、その分初期費用を大きく抑えられるというメリットがあります。しかし、礼金がない代わりに他の条件(賃料が相場より高い、フリーレントがないなど)でバランスを取っている場合もあるため、初期費用全体のバランスを見て判断することが重要です。物件を探す際には、「礼金なし」を条件の一つとして加えてみるのも良いでしょう。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内見の手配、契約条件の交渉、契約書の作成など、賃貸借契約が成立するまでの仲介業務を行った不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 法的上限:この手数料は、不動産会社が自由に設定できるわけではありません。宅地建物取引業法により、貸主と借主から受け取れる報酬の合計額は「賃料の1ヶ月分+消費税」が上限と定められています。一般的には、借主が全額(賃料の1ヶ月分+消費税)を負担するケースがほとんどです。

- 計算方法:例えば、月額賃料が30万円の倉庫を契約する場合、仲介手数料の上限は「30万円 × 1.1(消費税10%) = 33万円」となります。

- 交渉の可能性:法律で定められているのはあくまで上限額であるため、交渉の余地が全くないわけではありません。ただし、人気物件や、不動産会社が多くの労力を費やした案件の場合、交渉は難しいのが実情です。

保証料(保証委託料)

保証料(保証委託料)は、連帯保証人の代わりとして機能する「家賃保証会社」を利用するために支払う費用です。 借主が万が一賃料を滞納した場合、保証会社が一時的に立て替え払いをしてくれるという仕組みです。

- 必要性の高まり:かつては親族などに連帯保証人を依頼するのが一般的でしたが、近年では、トラブル防止や滞納リスクの確実な回避のため、連帯保証人の有無にかかわらず、保証会社の利用を必須とする貸主が非常に増えています。 事業用の貸倉庫においても、この傾向は顕著です。

- 費用体系:保証料の体系は保証会社によって異なりますが、一般的には以下のようになっています。

- 初回保証料:契約時に支払う費用。賃料・共益費など月額支払総額の50%〜100%、または3万円〜10万円といった定額制の場合があります。

- 年間更新料:1年ごとに支払う更新料。1万円〜2万円の定額、または月額支払総額の10%〜30%程度が目安です。

- 審査:保証会社を利用するには、決算状況や事業内容などに基づく審査を通過する必要があります。

前払い賃料

前払い賃料は、契約時に支払う初月と翌月分の賃料のことです。 一般的に家賃は「前家賃」といって、当月分を前月末までに支払うのが通例です。そのため、契約時には、契約開始日からその月の末日までの日割り賃料と、その翌月分の1ヶ月分の賃料をまとめて支払うことが求められます。

- 計算例:

- 月額賃料:30万円

- 契約開始日:4月15日

- この場合、契約時に支払う前払い賃料は以下のようになります。

- 4月分日割り賃料:30万円 ÷ 30日 × 16日分(15日〜30日) = 16万円

- 5月分賃料:30万円

- 合計:46万円

- 契約日による変動:月の初め(1日)に契約を開始する場合は、日割り計算がなく、当月分の1ヶ月分と翌月分の1ヶ月分、合計2ヶ月分の賃料が必要となります。逆に、月末近くに契約すると、日割り賃料が少なくなるため、前払い賃料の額は抑えられます。

火災保険料

火災保険料は、火災、落雷、水漏れなどの事故によって、倉庫の建物や保管している商品(在庫)、設備などに損害が生じた場合に備えるための保険にかかる費用です。

- 加入義務:ほとんどの賃貸借契約では、借主の火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が義務付けられています。 これは、借主の過失で火災などを起こしてしまった場合に、貸主への損害賠償責任を果たすためです。また、自社の資産である在庫商品を守る意味でも、加入は必須と言えます。

- 相場と補償内容:保険料は、建物の構造(木造、鉄骨造など)や面積、補償内容によって大きく異なりますが、事業用の小〜中規模倉庫の場合、1年契約で15,000円〜50,000円程度が目安です。契約時に不動産会社が提携する保険会社のプランを提示されることが多いですが、自分で保険会社を選んで加入することも可能です。その場合は、必要な補償内容(施設賠償責任、動産総合保険など)を貸主側とよく確認する必要があります。

貸倉庫の月額費用(ランニングコスト)の内訳

貸倉庫の利用には、契約時の一時的な初期費用だけでなく、事業を継続する限り毎月発生するランニングコストがかかります。この月額費用を正確に把握し、事業計画に織り込むことが、安定した倉庫運営の鍵となります。ここでは、月額費用の主な内訳を詳しく見ていきましょう。

賃料

賃料は、貸倉庫のスペースを使用するための対価として、貸主に支払う最も基本的な費用です。 月額費用の大部分を占めるため、物件選定における最重要項目と言えるでしょう。

- 決定要因:賃料は、以下のような様々な要因によって総合的に決定されます。

- 立地:都心部や主要高速道路のインターチェンジに近いほど高くなる傾向があります。

- 面積(坪数):当然ながら、広いほど賃料は高くなります。一般的に「坪単価」で表示されます。

- 築年数:新築や築浅の物件は高く、築年数が経過した物件は安くなる傾向があります。

- 設備:空調設備の有無、天井高、床の耐荷重、ドックレベラー(トラック荷台との段差を解消する設備)や垂直搬送機の有無など、設備の充実度によって賃料は大きく変動します。

- 階数:荷物の出し入れがしやすい1階部分は、上層階に比べて賃料が高く設定されることが一般的です。

- 坪単価:貸倉庫の賃料は、「坪単価 × 面積(坪)」で計算されるのが一般的です。例えば、坪単価が5,000円で広さが100坪の倉庫であれば、月額賃料は50万円となります。物件を比較する際は、この坪単価に注目すると、割安か割高かを判断しやすくなります。

共益費・管理費

共益費・管理費は、廊下、エレベーター、駐車場、トイレ、建物の外回りといった、入居者が共同で使用する部分の維持・管理に必要な費用です。 賃料とは別に設定されている場合がほとんどで、両者を合算した金額が月々の基本的な支払い額となります。

- 含まれる費用の例:

- 共用部分の電気代、水道代

- 共用部分の清掃費用

- エレベーターや消防設備の保守点検費用

- 建物の定期的なメンテナンス費用

- 管理人の人件費(常駐している場合)

- 料金設定:共益費・管理費の料金設定は、「賃料の◯%」といった歩合制か、「坪あたり◯円」といった固定額制のどちらかが一般的です。相場としては、賃料の5%〜15%程度、または坪あたり500円〜1,500円程度が目安となります。

- 確認の重要性:物件を比較する際は、賃料だけでなく、必ず共益費・管理費を含めた「月額総額」で判断することが重要です。 一見、賃料が安く見えても、共益費が高く設定されているために、結果的に他の物件より割高になるケースもあるため注意が必要です。

水道光熱費

水道光熱費は、契約した倉庫区画内で使用する電気、水道、ガスなどの料金です。

- 課金方式:基本的には、各区画に設置されたメーターで使用量を計測し、その実費を借主が負担するのが一般的です。ただし、小規模な倉庫や分割された区画の場合、フロア全体で一括請求されたものを面積按分で支払ったり、月額固定料金として定められていたりするケースもあります。契約前に課金方式を必ず確認しましょう。

- 特に注意すべきケース:

- 冷蔵・冷凍倉庫:庫内を一定の低温に保つために24時間365日冷凍機を稼働させるため、電気代が非常に高額になります。 夏場は外気温が上がるため、さらに電気代が上昇する傾向があります。事業の収支計画を立てる際には、この電気代を正確に見積もることが極めて重要です。

- 空調設備のある倉庫:温度や湿度に敏感な商品を扱う場合、空調の使用は必須ですが、その分電気代はかさみます。

荷役料

荷役料(にやくりょう)は、倉庫内での荷物の取り扱い作業を倉庫会社に委託する場合に発生する費用です。 自社でスタッフを配置して作業を行う場合は発生しませんが、物流業務をアウトソーシングする「3PL(サードパーティ・ロジスティクス)」などを利用する際の主要なコストとなります。

- 作業内容の例:

- 入庫作業:トラックからの荷下ろし、検品、所定のロケーションへの格納。

- 出庫作業:出荷指示に基づくピッキング、梱包、送り状の貼付、トラックへの積み込み。

- 流通加工:値札付け、ラベル貼り、セット組み、ギフトラッピングなど。

- 課金体系:荷役料の課金体系は非常に多様で、取り扱う商品の特性や作業内容によって細かく設定されます。

- ケース単価/ピース単価:段ボール1箱あたり、商品1点あたりで料金が設定される。

- パレット単価:パレット1枚あたりで料金が設定される。

- 重量単価:荷物の重量(kgやトン)あたりで料金が設定される。

- 時間単価(タイムチャージ):作業員が作業にかかった時間あたりで料金が設定される。

自社の物流業務を委託する場合は、どの作業にいくらかかるのか、詳細な見積もりを取得して費用をシミュレーションすることが不可欠です。

保管料

保管料は、倉庫に商品を預けて保管してもらうためのスペース利用料です。 これは、単にスペースを借りる「賃貸借契約」とは異なり、商品の保管という「寄託契約」に基づいて発生する費用です。3PLサービスを利用する場合などに、前述の荷役料と合わせて請求されます。

- 課金体系:保管料の課金体系も様々です。

- 坪貸し(固定保管料):一定のスペース(坪単位)を月額固定で借りる方式。スペース内であればどれだけ商品を置いても料金は同じです。

- 個建て(従量課金):保管する商品の個数や容積(立法メートル)に応じて料金が変動する方式。在庫量に応じて費用が変わるため、無駄がありません。

- パレット建て(従量課金):保管するパレットの枚数に応じて料金が変動する方式。

- 三期制:在庫の増減が激しい場合、「三期制(さんきせい)」という計算方法が用いられることがあります。これは、月を上旬(1-10日)、中旬(11-20日)、下旬(21-末日)の3つの期間に分け、各期間の在庫量の最大値の平均を基に保管料を算出する方法です。これにより、月間の平均的な在庫量に応じた、より公平な費用負担が可能になります。

貸倉庫の費用相場

貸倉庫を借りる際の費用、特に賃料は、エリアや物件のスペックによって大きく異なります。ここでは、費用の目安となる「坪単価」に注目し、主要なエリア別の相場観について解説します。具体的な数値を把握することで、自社の予算に合ったエリア選定や物件探しがしやすくなります。

坪単価で見る費用相場

貸倉庫の賃料は、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額料金である「坪単価」を基準に比較するのが一般的です。同じ100坪の倉庫でも、坪単価が5,000円なら月額50万円、8,000円なら月額80万円と、総額に大きな差が生まれます。

ここでは、主要な経済圏における貸倉庫の賃料(坪単価)と共益費の一般的な相場を以下の表にまとめました。ただし、これはあくまで目安であり、実際の費用は築年数、階数、設備の有無(空調、ドックレベラーなど)、高速道路へのアクセスといった個別の条件によって大きく変動することを念頭に置いてご覧ください。

| エリア | 賃料(坪単価)の目安 | 共益費・管理費の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 東京23区内 | 8,000円~18,000円 | 賃料の10%~20% | 都心部への配送効率が非常に高いが、費用は全国で最も高額。特に湾岸エリア(大田区、江東区など)は物流施設が集中し、坪単価1万円を超える物件も珍しくない。 |

| 首都圏(郊外) | 4,000円~8,000円 | 賃料の5%~15% | 圏央道や外環道沿いなど、主要高速道路へのアクセスが良いエリアが人気。埼玉、千葉、神奈川の内陸部が中心。コストと利便性のバランスが良く、大規模な物流センターが多い。 |

| 関西圏(大阪市内など) | 6,000円~12,000円 | 賃料の10%~15% | 西日本の物流ハブ。大阪湾岸エリア(此花区、住之江区)は、港や空港へのアクセスが良く人気が高い。兵庫や京都の郊外へ行くと、坪単価は比較的落ち着く。 |

| 中京圏(名古屋市近郊) | 4,000円~7,500円 | 賃料の5%~10% | 日本のほぼ中央に位置し、東西へのアクセスに優れる。自動車産業をはじめとする製造業が盛んで、部品や製品の保管需要が高い。伊勢湾岸道沿いのエリアに物流施設が集積している。 |

| 地方中核都市 | 3,000円~6,000円 | 賃料の5%~10% | 福岡、仙台、札幌などの地方の中心都市。費用は都心部に比べて大幅に安いが、希望するスペックの物件数が限られる場合がある。そのエリア内での配送拠点としての役割が大きい。 |

相場の変動要因をさらに詳しく見ると、以下のような傾向があります。

- 大規模・高機能な物流施設:近年建設が相次いでいる「マルチテナント型」の大型物流施設は、免震構造、BCP(事業継続計画)対応、空調完備、カフェテリア併設など、高機能で労働環境も良い反面、坪単価は相場よりも高めに設定されています。

- 築年数:築年数が古い、いわゆる「BTS型(Build to Suit)」の倉庫は、設備は最新ではないものの、比較的安い坪単価で見つかることがあります。ただし、耐震性や雨漏りのリスクなどを十分に確認する必要があります。

- 前面道路と接車バース:大型トレーラーが問題なく進入できる広い前面道路や、一度に複数台のトラックが接車できるトラックバースを備えた物件は、利便性が高いため坪単価も高くなります。

最終的には、自社のビジネスモデルや物流戦略と、支払えるコストのバランスをどこで取るかが重要になります。 例えば、EC事業者で即日配送を強みにしているなら、コストが高くても都心に近い倉庫が有利です。一方で、長期保管がメインで出荷頻度が低い場合は、コストを優先して郊外の倉庫を選ぶのが合理的でしょう。複数のエリアの物件を比較検討し、最も費用対効果の高い選択肢を見つけることが求められます。

貸倉庫の費用を安く抑える4つのコツ

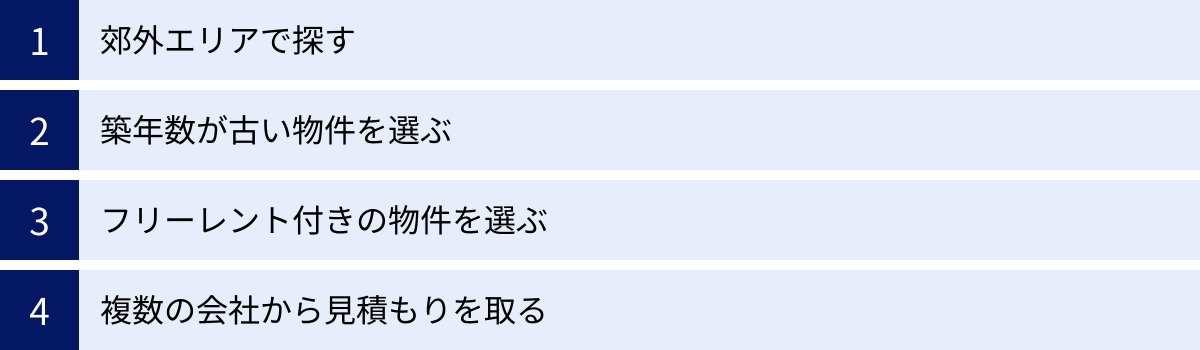

貸倉庫の費用は、事業運営における大きなコスト要因です。特にランニングコストである月額賃料は、少しでも抑えることができれば、長期的に見て大きな差となり、事業の収益性を高めることに繋がります。ここでは、貸倉庫の費用を賢く削減するための具体的な4つのコツを紹介します。

① 郊外エリアで探す

最も効果的で基本的なコスト削減方法は、都心部から離れた郊外エリアで物件を探すことです。 一般的に、地価は都心部から離れるほど安くなるため、それに比例して倉庫の賃料(坪単価)も安くなる傾向があります。

- メリット:

- 大幅な賃料削減:前述の費用相場の表からもわかるように、東京23区内と首都圏郊外では、坪単価に数千円単位の差があります。同じ予算でも、郊外ならより広く、より新しい物件を借りられる可能性があります。

- 広い敷地の確保:郊外の物件は、広い駐車場やトラックの待機スペース、荷捌きスペースを確保していることが多く、作業効率の向上にも繋がります。

- 検討すべきポイント:

- 輸送コストとのバランス:賃料が安くなっても、主要な納品先や仕入先から遠くなることで輸送コスト(ガソリン代、高速道路料金、ドライバーの人件費)が増加してしまっては意味がありません。賃料の削減額と輸送コストの増加額をシミュレーションし、トータルでコストが下がるかどうかを慎重に判断する必要があります。

- 主要幹線道路へのアクセス:郊外であっても、高速道路のインターチェンジに近い物件であれば、広域へのアクセスは良好です。自社の物流ルートを考慮し、最も効率的な立地を選定しましょう。

- 従業員の通勤:倉庫で働く従業員の通勤の便も考慮に入れる必要があります。公共交通機関が少ないエリアでは、車通勤が前提となるため、十分な駐車スペースの確保が必須です。

② 築年数が古い物件を選ぶ

新築や築浅の物件にこだわらず、築年数が経過した物件も選択肢に入れることで、賃料を大幅に抑えられる可能性があります。 最新の設備は望めないかもしれませんが、基本的な保管機能さえ満たしていれば問題ないという場合には、非常に有効な手段です。

- メリット:

- 割安な賃料:一般的に、築年数が古くなるほど賃料は安く設定されます。同じエリア、同じ広さでも、築20年の物件と新築物件では坪単価に大きな差が出ることがあります。

- 注意すべきチェックポイント:

- 耐震性:1981年6月以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかどうかは、最低限確認すべき重要なポイントです。従業員と大切な在庫を守るため、地震に対する安全性は妥協できません。

- 雨漏り・水害リスク:建物の老朽化による雨漏りのリスクがないか、内見時に天井や壁のシミなどを注意深く確認しましょう。また、ハザードマップなどを利用して、その土地が浸水想定区域に入っていないかも確認しておくと安心です。

- 設備の状況:電気設備の容量は十分か、シャッターは正常に作動するか、床のひび割れや傾きはないかなど、実際の使用に支障がないかを細かくチェックする必要があります。

- 修繕の必要性:入居後に修繕が必要になった場合、その費用負担が貸主と借主のどちらになるのか、契約内容をよく確認しておくことがトラブル防止に繋がります。

③ フリーレント付きの物件を選ぶ

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(例:1ヶ月〜3ヶ月)、賃料が無料になるという特約のことです。 このフリーレント付きの物件を選ぶことで、特に負担の大きい初期費用を効果的に削減できます。

- メリット:

- 初期費用の大幅な削減:例えば2ヶ月のフリーレントが付いていれば、契約時に支払う前払い賃料(通常は日割り賃料+翌月分賃料)が不要になるため、初期費用を数十万円単位で圧縮できます。

- 移転準備期間の確保:現在の倉庫からの移転作業や、新しい倉庫の内装工事、什器の搬入など、事業を開始するまでの準備期間中の賃料負担がなくなります。これにより、既存の倉庫と新しい倉庫の賃料が二重で発生する「二重家賃」の状態を避けることができます。

- 注意点:

- 短期解約違約金:フリーレント付きの物件には、「契約から1年未満(または2年未満)に解約した場合は、フリーレント期間中の賃料相当額を違約金として支払う」といった短期解約に関する特約が設けられていることがほとんどです。契約期間を満了する見込みがなければ、かえって損をしてしまう可能性があるため注意が必要です。

- 対象となる費用:フリーレントの対象はあくまで「賃料」のみであることが多く、共益費や管理費はフリーレント期間中も支払いが必要な場合があります。 どこまでが無料になるのか、契約前に必ず確認しましょう。

④ 複数の会社から見積もりを取る

希望する条件に合う物件が見つかったとしても、すぐに1社に絞らず、複数の不動産会社や倉庫会社に問い合わせ、見積もり(相見積もり)を取ることを強くおすすめします。

- メリット:

- 適正な相場観の把握:複数の会社から同じような条件の物件の見積もりを取ることで、そのエリアやスペックにおける適正な賃料相場を把握できます。1社だけの情報では、提示された金額が妥当かどうかを判断できません。

- 条件交渉の材料になる:「A社では同じような条件で坪単価◯円の提案を受けている」といった具体的な情報を基に、賃料やその他の条件(礼金、フリーレントなど)の交渉を有利に進められる可能性があります。

- より良い物件の発見:それぞれの不動産会社が持っている非公開物件や、異なる視点からの物件提案を受けられるため、当初は想定していなかった、より自社に適した物件に出会えるチャンスが広がります。

手間はかかりますが、このひと手間を惜しまないことが、最終的に最もコストパフォーマンスの高い貸倉庫契約に繋がります。

貸倉庫の種類

一言で「貸倉庫」といっても、その種類は様々です。倉庫業法という法律では、保管する物品の種類や倉庫の施設・設備基準に応じて、倉庫を8つの種類に分類しています。自社が取り扱う商品の特性に合わせて、最適な種類の倉庫を選ぶことが、品質管理とコンプライアンスの観点から非常に重要です。ここでは、代表的な倉庫の種類とその特徴を解説します。

| 倉庫の種類 | 主な保管品 | 特徴 |

|---|---|---|

| 普通倉庫 | 一般的な商品、工業製品、穀物、紙・パルプなど | 最も一般的な常温保管倉庫。多種多様な物品に対応。 |

| 冷蔵倉庫 | 農産物、水産物、畜産物、乳製品、加工食品 | 庫内温度を10℃以下に保ち、商品の鮮度を維持する。 |

| 冷凍倉庫 | 冷凍食品、アイスクリーム、冷凍肉・魚 | 庫内温度を-20℃以下に保ち、商品を長期間冷凍保存する。 |

| 危険品倉庫 | 消防法で定められた危険物(引火性液体、火薬類など) | 消防法などの厳しい基準を満たした立地、構造、設備が求められる。 |

| 水面倉庫 | 原木など | ダムや湾などの水面を利用して、主に原木を保管する。 |

| 野積倉庫 | 鉱物、石材、自動車、コンテナなど | 屋外の柵や塀で囲われた土地で保管。風雨に強い物品が対象。 |

| 貯蔵槽倉庫 | 小麦、大豆、糖蜜、石油など(液体・粉粒体) | サイロやタンクといった施設で、ばら積み貨物を保管する。 |

| トランクルーム | 家具、家電、書類、衣類、ホビー用品など | 個人や企業の小規模な荷物保管向け。寄託契約に基づくサービス。 |

普通倉庫

普通倉庫は、最も一般的で利用頻度の高い倉庫です。農業、鉱業、製造業の産品から、消費者の財産まで、後述する特殊な倉庫で保管すべきもの以外、ほとんどの物品を保管できます。 施設基準によって1類から3類までに分類され、防湿や耐火、防犯など、求められる性能が異なります。私たちが普段「倉庫」と聞いてイメージする建物の多くが、この普通倉庫に該当します。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、庫内の温度を常時10℃以下に保つことができる設備を備えた倉庫です。 農産物(野菜、果物)、水産物(鮮魚)、畜産物(精肉)、乳製品、飲料、加工食品など、低温での管理が必要なデリケートな商品の品質を維持するために利用されます。温度帯は商品によって細かく設定され、チルド帯(0℃~5℃)などが代表的です。

冷凍倉庫

冷凍倉庫は、庫内温度を-20℃以下に保つことができる、より強力な冷凍設備を持つ倉庫です。 主に冷凍食品、アイスクリーム、冷凍された肉や魚などの長期保存を目的として利用されます。温度管理の厳格さが求められるため、断熱構造や冷凍機の性能が非常に重要となり、建設コストやランニングコスト(特に電気代)は普通倉庫に比べて高額になります。

危険品倉庫

危険品倉庫は、消防法や高圧ガス保安法などで定められた「危険物」を専門に保管するための倉庫です。 対象となるのは、ガソリンや灯油などの引火性液体、可燃性の高い物質、火薬類など、火災や爆発の危険性が高い物品です。法律によって、他の建物からの距離、建物の構造(壁、床、天井の材質)、消火設備、避雷針の設置など、非常に厳しい基準が定められています。

水面倉庫

水面倉庫は、その名の通り、建物ではなく水面を利用して物品を保管する施設です。主に、輸入された原木などを水面に浮かべて保管するために用いられます。水中に保管することで、木材の乾燥やひび割れ、虫害を防ぐことができます。

野積倉庫

野積(のづみ)倉庫は、屋根や壁がなく、柵や塀で区画された屋外の土地で物品を保管する形態の倉庫です。石材や鉱物、木材、自動車、コンテナなど、雨風にさらされても品質に影響がない、耐久性の高い物品が主な対象となります。

貯蔵槽倉庫

貯蔵槽(ちょぞうそう)倉庫は、サイロやタンクといった工作物を利用して、液体や、小麦・大豆・トウモロコシといった粉粒状の貨物(ばら積み貨物)を保管するための倉庫です。密閉された容器で大量に保管できるため、品質を維持しながら効率的な管理が可能です。

トランクルーム

トランクルームは、主に個人や企業の比較的小規模な荷物(家具、家電、書類、季節用品、趣味の道具など)を保管するための収納スペースを提供するサービスです。貸倉庫との大きな違いは、倉庫業者が荷物の保管責任を負う「寄託契約」に基づいている点です。国土交通省の認定を受けた「認定トランクルーム」では、万が一の事故の際に補償が受けられます。一方、単にスペースを貸すだけの「レンタル収納スペース」は不動産賃貸借契約にあたり、保管責任は利用者にあります。

貸倉庫を借りる際の注意点

適切な貸倉庫を見つけ、スムーズに契約・利用を開始するためには、事前に確認しておくべきいくつかの重要な注意点があります。賃料や広さといった表面的な条件だけで判断すると、後々「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。ここでは、契約前に必ずチェックすべき3つのポイントを解説します。

利用目的に合っているか確認する

契約しようとしている倉庫が、自社の事業内容や利用目的に本当に合っているかを多角的に検証することが、最も重要です。

- 保管物と倉庫のスペックの適合性:

- 商品の特性:常温で問題ないのか、厳密な温度・湿度管理が必要な商品なのかを再確認しましょう。デリケートな商品を扱うにもかかわらず、空調設備のない安価な倉庫を選んでしまうと、在庫が劣化し、大きな損失に繋がります。

- 荷物の重量・形状:床がどの程度の重さに耐えられるかを示す「床荷重(t/㎡)」は必ず確認が必要です。重量物を扱う場合、床荷重が不足していると床が抜け落ちる危険性があります。また、天井の高さ(有効天井高)も、ラックを設置する場合や、荷物を高く積み上げる場合に重要となります。

- 作業効率に関わる設備:

- 搬入・搬出経路:使用するトラックのサイズ(2t、4t、10t、大型トレーラーなど)が、倉庫の前面道路や敷地内に問題なく進入できるか、Uターンできるスペースはあるかを確認します。

- 接車バース:トラックを何台同時に接車できるか、雨天時に荷物が濡れずに作業できる「庇(ひさし)」はあるか、荷台との段差を解消する「ドックレベラー」は設置されているかなど、荷役作業の効率を左右する設備をチェックしましょう。

- 垂直搬送機・エレベーター:2階以上のフロアを利用する場合、荷物を上下に運ぶための垂直搬送機や貨物用エレベーターの有無、サイズ、積載荷重は非常に重要です。

- 将来的な拡張性:

- 事業の成長に伴い、将来的に保管量が増えることを見越しておくことも大切です。手狭になった際に、同じ建物内で増床できる可能性があるか、近隣に別の倉庫を借りやすい環境かなども、長期的な視点で考慮しておくと良いでしょう。

契約期間を確認する

賃貸借契約書に記載されている「契約期間」に関する条項は、隅々まで注意深く確認する必要があります。

- 契約の種類と期間:

- 事業用の賃貸借契約には、契約更新が原則として可能な「普通借家契約」と、契約期間の満了によって確定的に契約が終了し、更新がない「定期借家契約」の2種類があります。どちらの契約形態なのかは必ず確認しましょう。

- 貸倉庫の契約期間は、2年や3年が一般的ですが、物件によっては1年単位の短期契約や、逆に5年以上の長期契約となっている場合もあります。自社の事業計画と照らし合わせ、適切な期間の契約かを見極める必要があります。

- 更新に関する条項:

- 普通借家契約の場合、契約を更新する際の「更新料」の有無と、その金額(通常は新賃料の1ヶ月分程度)を確認しておきましょう。更新料は、事業運営のキャッシュフローに影響を与えるコストです。

- 中途解約に関する条項:

- 最も注意すべきなのが中途解約の条件です。 事業計画の変更などで契約期間の途中で解約せざるを得なくなった場合に、どのようなペナルティがあるのかを把握しておくことは、リスク管理の観点から非常に重要です。

- 解約予告期間:通常、「解約を希望する場合は、6ヶ月前までに書面で通知すること」といった定めがあります。この期間が短いほど、借主にとっては柔軟な対応がしやすくなります。

- 違約金:解約予告期間を守ったとしても、契約期間内に解約する場合、「残存期間の賃料相当額」や「賃料の◯ヶ月分」といった違約金(解約ペナルティ)が発生する特約が設けられていることが多くあります。この違約金の有無と金額は、必ず契約前に確認してください。

原状回復義務の範囲を確認する

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借主の故意・過失によって生じさせた損傷を元に戻して貸主に返還する義務のことです。 この「どこまで元に戻すのか」という範囲が、貸主と借主の間でトラブルになりやすいポイントです。

- 通常損耗と特別損耗:

- 通常損耗・経年劣化:普通に使っていて生じる汚れや傷、日光による壁紙の色褪せなどは、原則として貸主の負担で修繕すべきものとされています。

- 特別損耗(借主の故意・過失による損傷):フォークリフトの操作ミスで壁に穴を開けてしまった、荷物を落として床を大きく傷つけた、といった場合は、借主の責任で修繕する義務があります。

- 特約の確認:

- 注意が必要なのは、契約書に「通常損耗についても借主の負担で原状回復を行う」といった特約が盛り込まれているケースです。この特約が有効と判断された場合、本来は貸主が負担すべき修繕費用まで請求される可能性があります。契約書は細部まで読み込み、不利な特約がないかを確認しましょう。

- トラブル防止策:

- 入居時の状況記録:契約を開始する際に、倉庫内の壁、床、天井、設備などの状態を、日付の入った写真や動画で詳細に記録しておくことを強く推奨します。これにより、退去時に「これは入居時からあった傷だ」と客観的に証明でき、不要な修繕費用を請求されるリスクを大幅に減らすことができます。この記録は、貸主側と相互に確認し、合意の上で保管しておくのが理想です。

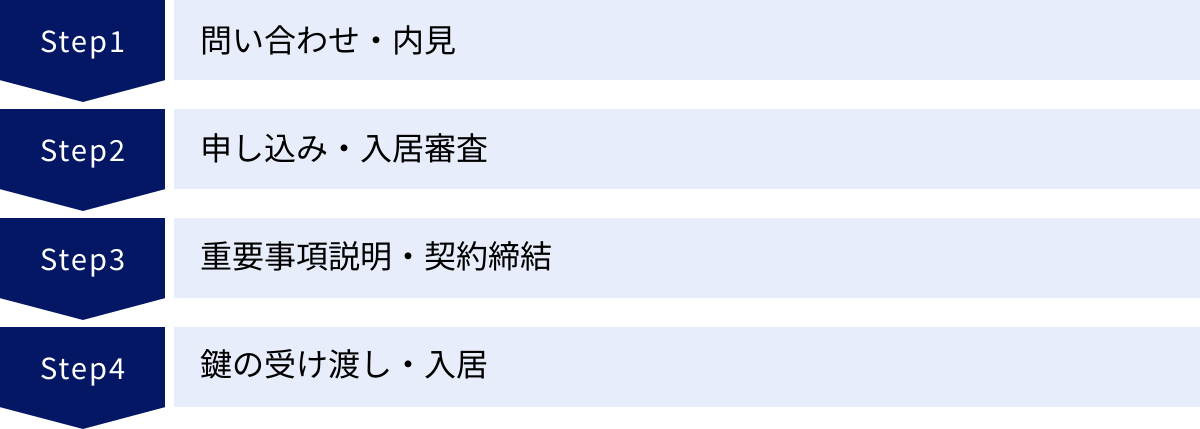

貸倉庫を契約するまでの4ステップ

貸倉庫を利用したいと考えてから、実際に鍵を受け取って利用を開始するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。ここでは、一般的な貸倉庫の契約プロセスを4つのステップに分けて解説します。

① 問い合わせ・内見

最初のステップは、自社の希望条件に合う物件を探し、不動産会社に問い合わせて、実際に現地を見学(内見)することです。

- 物件探し:事業用不動産を専門に扱うウェブサイトや、物流施設に特化した不動産会社のサイトなどを利用して、エリア、広さ、賃料、設備などの希望条件で物件を検索します。

- 問い合わせ:気になる物件が見つかったら、掲載している不動産会社に電話やメールで問い合わせます。この時、より詳細な情報(図面、設備仕様など)を入手し、内見の日程を調整します。複数の物件をリストアップし、効率よく回れるように計画を立てるのがおすすめです。

- 内見(現地確認):内見は、契約を判断する上で最も重要なプロセスです。 図面や写真だけでは分からない点を、自分の目で確かめます。

- チェックリストの準備:事前に「確認したい項目」のリスト(例:天井高、床荷重、搬入経路の幅、コンセントの位置と数、周辺の交通量など)を作成していくと、確認漏れを防げます。

- メジャーの持参:実際にラックや機械を置くスペースの寸法を測るために、メジャーは必須です。

- 周辺環境の確認:倉庫の建物内だけでなく、前面道路の幅や交通状況、近隣に騒音や匂いの原因となる施設がないか、昼と夜、平日と休日で環境がどう変わるかなども確認できると万全です。

② 申し込み・入居審査

内見の結果、借りたい物件が決まったら、次に入居の意思を示す「入居申込書」を提出し、貸主(オーナー)と保証会社による入居審査を受けます。

- 入居申込書の提出:不動産会社から受け取った申込書に、法人の場合は会社情報(商号、所在地、代表者名など)、事業内容、連帯保証人の情報などを記入し、必要書類と共に提出します。

- 必要書類:

- 法人契約の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内・パンフレット、決算書(通常2〜3期分)、代表者の身分証明書など。

- 個人事業主の場合:確定申告書の控え、事業内容がわかる資料、本人確認書類(運転免許証など)、所得証明書など。

- 入居審査:提出された書類を基に、貸主と、利用が必須の場合は保証会社が、「安定して賃料を支払う能力があるか」「トラブルを起こす可能性がないか」などを審査します。審査期間は、通常3営業日から1週間程度かかります。この審査を通過しなければ、契約に進むことはできません。

③ 重要事項説明・契約締結

無事に審査を通過したら、いよいよ契約手続きに進みます。契約書に署名・捺印する前に、必ず「重要事項説明」を受けます。

- 重要事項説明:宅地建物取引業法に基づき、不動産会社の宅地建物取引士が、契約に関する重要な事柄を書面(重要事項説明書)を用いて説明します。物件の基本的な情報、賃料や敷金に関する取り決め、契約期間、更新、解約の条件、禁止事項、特約など、契約の根幹に関わる内容が含まれます。少しでも疑問や不明な点があれば、その場で必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

- 契約書の確認・署名・捺印:重要事項説明の内容を理解し、契約書の内容と齟齬がないことを確認した上で、署名・捺印を行います。契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。後々のトラブルを避けるためにも、安易にサインせず、すべての条項に目を通してください。

- 初期費用の支払い:契約締結と前後して、請求書に基づき、定められた期日までに初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前払い賃料など)を銀行振込などで支払います。

④ 鍵の受け渡し・入居

契約手続きと初期費用の支払いが完了すれば、いよいよ倉庫の利用を開始できます。

- 鍵の受け渡し:契約書で定められた「契約開始日(入居可能日)」以降に、不動産会社や貸主から倉庫の鍵を受け取ります。通常、契約開始日にならないと鍵は受け取れません。

- ライフラインの手続き:電気、水道、ガス(必要な場合)、インターネット回線などの利用開始手続きを、事前に行っておく必要があります。特に電気は、照明やフォークリフトの充電などに必須なため、入居当日から使えるように手配しておきましょう。

- 利用開始:鍵を受け取ったら、晴れて倉庫の利用を開始できます。荷物の搬入や内装工事などを計画的に進め、事業活動をスタートさせましょう。前述の通り、トラブル防止のために、利用開始前に倉庫内の現状を写真などで記録しておくことを忘れないようにしてください。