土地の活用を考えたとき、「購入」という選択肢以外に「借りる」という方法があることをご存知でしょうか。それが「貸土地」の利用です。貸土地は、事業用の店舗や事務所、駐車場、資材置き場、さらには家庭菜園まで、多岐にわたる目的で活用されています。土地を購入する場合に比べて初期投資を大幅に抑えられるなど、多くのメリットがある一方で、利用方法に制限があったり、契約期間が決まっていたりと、注意すべき点も少なくありません。

土地を借りるという行為は、一見シンプルに思えるかもしれませんが、その背後には「借地借家法」という専門的な法律が関わってきます。契約の種類によって借主の権利や義務が大きく異なるため、安易な判断は将来的なトラブルの原因にもなりかねません。

この記事では、貸土地を探している方、特に初めて土地を借りることを検討している方に向けて、貸土地の基礎知識から具体的な探し方、契約前に確認すべき重要ポイント、そして契約の種類や注意点までを網羅的に解説します。目的を明確にし、正しい知識を身につけることが、最適な貸土地を見つけるための第一歩です。この記事を通じて、貸土地探しのプロセスを体系的に理解し、自信を持って最適な土地選びができるようになることを目指します。

目次

貸土地とは?

「貸土地(かしとち)」とは、その名の通り、地主(土地の所有者)から有償で借り受ける土地のことを指します。土地の「所有権」を取得するのではなく、一定期間、地代(賃料)を支払うことで土地を利用する権利である「借地権」を得る形態です。この借地権には、建物の所有を目的とするものと、そうでないものがあり、それぞれ適用される法律や契約内容が異なります。

一般的に、不動産取引というと建物の売買や賃貸をイメージする方が多いかもしれませんが、土地そのものも重要な取引対象です。特に、都市部やその近郊では、土地の価格が非常に高額であるため、事業を始めたいと考えている事業者や、一時的に土地を利用したい個人にとって、土地を購入するのは大きなハードルとなります。そこで、貸土地という選択肢が重要になってくるのです。

貸土地の利用目的は非常に多岐にわたります。代表的な例をいくつか挙げてみましょう。

- 事業用としての利用

- 店舗、飲食店、事務所、クリニックなどの建設

- 月極駐車場やコインパーキングの経営

- トランクルームやコンテナハウスの設置

- 工場や倉庫の建設

- 建設業者の資材置き場や車両置場

- 太陽光発電システムの設置

- 個人としての利用

- 戸建て住宅の建設(借地権付き住宅)

- 家庭菜園やガーデニングスペース

- 趣味のガレージや物置の設置

このように、貸土地は法人から個人まで、さまざまなニーズに応える可能性を秘めています。

貸土地を理解する上で重要なのが、「所有権」と「借地権」の違いです。所有権は、その土地を自由に使用、収益、処分できる絶対的な権利です。売却することも、担保に入れて融資を受けることも、次世代に相続させることも可能です。一方で、固定資産税や都市計画税といった税金の支払い義務も発生します。

対して借地権は、あくまで「土地を借りて利用する権利」です。契約で定められた範囲内での利用しかできず、地主の承諾なしに建物を増改築したり、他人に貸したり(転貸)することはできません。また、契約期間が満了すれば、原則として土地を元の状態(更地)に戻して地主に返還する必要があります。しかし、土地の所有者ではないため、固定資産税や都市計画税の納税義務は地主にあり、借主が負担することはありません。

この違いが、貸土地を利用する際のメリット・デメリットに直結します。土地購入という莫大な初期投資や、所有に伴う税負担を回避できる点は大きな魅力ですが、その反面、利用の自由度が低く、永続的に利用できる保証がないという側面も持ち合わせているのです。

近年、空き家問題と並行して、活用されていない土地、いわゆる「遊休地」の増加も社会的な課題となっています。土地の所有者にとっては、使っていない土地でも固定資産税はかかり続けるため、貸土地として収益化することは有効な土地活用法の一つです。このような背景から、貸し手と借り手のニーズが合致し、貸土地市場は一定の需要を保っています。

貸土地探しを成功させるためには、まずこの基本的な仕組みを理解し、自分がなぜ土地を買うのではなく借りるのか、その目的とリスクを明確にすることが重要です。貸土地は、あくまで他人の資産を借りるという立場であることを常に意識し、契約内容を正しく理解した上で、慎重に話を進めていく必要があります。

貸土地を利用する2つのメリット

土地を購入するのではなく、あえて借りるという選択には、資金面や管理面で大きなメリットが存在します。特に、事業を始めようとする場合や、期間限定で土地を利用したい場合には、貸土地のメリットが最大限に活かされます。ここでは、貸土地を利用する主な2つのメリットについて、具体的に掘り下げて解説します。

① 初期費用を抑えられる

貸土地を利用する最大のメリットは、土地を購入する場合と比較して、初期費用を劇的に抑えられることです。事業開始時や住宅建築時において、初期投資の負担を軽減できることは、資金計画に大きな余裕をもたらします。

まず、土地を購入する場合にかかる費用を考えてみましょう。最も大きな割合を占めるのは、当然ながら土地の購入代金そのものです。都市部や駅近などの好立地であれば、その金額は数千万円から数億円に上ることも珍しくありません。これに加えて、以下のような諸費用が発生します。

- 仲介手数料: 不動産会社を介して土地を購入した場合に支払う手数料。

- 登記費用: 所有権移転登記などを行う際に必要な登録免許税や、司法書士への報酬。

- 不動産取得税: 土地や家屋などの不動産を取得した際に、一度だけ課される都道府県税。

- 印紙税: 不動産売買契約書に貼付する収入印紙代。

これらの費用を合計すると、土地代金の数パーセントから十数パーセントにもなり、資金調達の大きな壁となります。特に、これから事業を立ち上げるスタートアップや中小企業にとって、運転資金や設備投資に回すべき資金が土地購入で固定化されてしまうのは大きなリスクです。

一方、貸土地を利用する場合、土地の購入代金や不動産取得税は一切かかりません。代わりに必要となる初期費用は、主に以下の通りです。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 地代の滞納や原状回復費用のための担保として地主に預けるお金。契約終了時に原則返還される。 | 地代の数ヶ月〜1年分程度 |

| 礼金 | 土地を貸してくれた謝礼として地主に支払うお金。返還されない。 | 地代の1〜2ヶ月分程度 |

| 権利金 | 借地権設定の対価として地主に支払うお金。返還されない。特に事業用の場合に発生することが多い。 | 更地価格の数%〜数十% |

| 仲介手数料 | 不動産会社を介して契約した場合に支払う手数料。 | 地代の1ヶ月分+消費税 |

これらの費用は、土地を購入する場合の総額と比較すれば、はるかに少額で済みます。例えば、数千万円の土地を購入する代わりに、月額数十万円の地代で土地を借りる場合、初期費用は数百万円程度に収まることが多く、資金的なハードルは格段に下がります。

この「初期費用を抑えられる」というメリットは、資金をより戦略的に活用できることを意味します。 例えば、飲食店を開業する場合、土地購入に充てるはずだった資金を、内装のグレードアップや厨房設備の充実に回すことができます。また、広告宣伝費や開業当初の運転資金として確保しておくことで、事業を早期に軌道に乗せるための体力を持つことができます。

つまり、貸土地の活用は、単なるコスト削減に留まらず、事業の成功確率を高めるための重要な戦略的選択肢となり得るのです。手元のキャッシュフローを潤沢に保ちながら事業をスタートできる点は、何物にも代えがたい大きなアドバンテージと言えるでしょう。

② 土地の維持費がかからない

貸土地を利用するもう一つの大きなメリットは、土地を所有しているだけで発生する継続的なコスト、すなわち維持費がかからないことです。土地の維持費として最も代表的なものが、固定資産税と都市計画税です。

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や家屋の所有者に対して、その資産価値に応じて課される市町村税です。税額は「固定資産税評価額 × 標準税率1.4%」で計算されます。

都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を所有している場合に、固定資産税とあわせて課される市町村税です。道路や公園、下水道などの都市計画事業の費用に充てられます。税額は「固定資産税評価額 × 制限税率0.3%」が上限です。

これらの税金は、土地を所有している限り、その土地から収益が上がっていなくても毎年支払い続けなければなりません。特に資産価値の高いエリアの土地を所有する場合、その税負担は決して軽視できません。事業の収益が不安定な時期や、景気の変動によって、この固定的なコストが経営を圧迫する要因になることも考えられます。

しかし、貸土地の場合、これらの税金の納税義務者は土地の所有者である地主です。借主は、毎月の地代を支払うだけで、固定資産税や都市計画税を直接納める必要はありません。もちろん、地主はこれらの税負担を考慮して地代を設定するため、間接的に負担していると見ることもできますが、税額の変動リスクや納税手続きの手間から解放されるメリットは大きいと言えます。

さらに、税金以外にも土地の維持管理には手間とコストがかかります。例えば、更地のまま放置しておくと雑草が生い茂り、害虫の発生源となったり、不法投棄のターゲットになったりする恐れがあります。そのため、定期的な草刈りや清掃が必要になりますが、これも土地所有者の責任において行われるのが基本です。

契約によっては、日常的な管理(敷地内の清掃など)を借主の負担とする特約が盛り込まれることもありますが、根本的な土地の維持責任は所有者にあります。例えば、隣地との境界に関するトラブルや、土地そのものに起因する問題(土壌汚染など)が発生した場合の対応責任は、原則として地主が負うことになります。

このように、貸土地を利用することで、借主は税金や土地そのものの管理といった、所有に伴う煩わしさや金銭的負担から解放されます。 これにより、借主は自身の事業運営や土地の利用目的に集中することができます。特に、不動産管理の専門知識がない個人や事業者にとっては、このメリットは非常に大きいと言えるでしょう。事業計画を立てる際にも、将来の税額変動などを考慮する必要がなく、キャッシュフローの見通しが立てやすくなるという利点もあります。

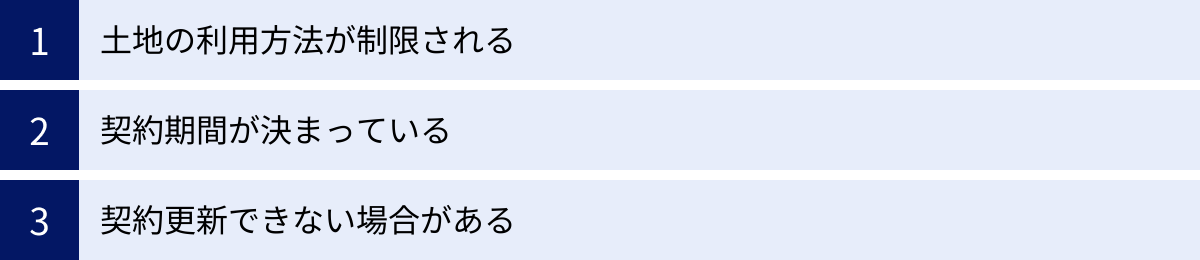

貸土地を利用する3つのデメリット

貸土地には初期費用や維持費を抑えられるといった大きなメリットがある一方で、他人の土地を借りるという性質上、いくつかのデメリットや制約も存在します。これらのデメリットを事前に理解しておくことは、後々のトラブルを避け、自分の目的に合った土地利用を実現するために不可欠です。ここでは、貸土地を利用する際に注意すべき3つのデメリットを詳しく解説します。

① 土地の利用方法が制限される

貸土地を利用する上での最も本質的なデメリットは、土地の利用方法が契約によって厳しく制限されることです。土地を購入した場合、法律の範囲内であれば所有者が自由に利用できますが、貸土地はあくまで「借り物」であり、地主の意向や契約内容が最優先されます。

具体的には、以下のような制限が課されることが一般的です。

- 用途の制限: 契約時に定めた利用目的以外に土地を使うことはできません。例えば、「駐車場用」として借りた土地に、無断でコンテナを置いて倉庫として利用したり、プレハブの事務所を建てたりすることは契約違反となります。将来的に事業内容を変更したいと思っても、地主の承諾が得られなければ実現できません。

- 建築物の制限: 建物を建てることが許可されている場合でも、その種類(木造、鉄骨造など)、構造、階数、デザインなどが細かく指定されることがあります。地主が土地の景観や将来的な返還時のことを考慮し、「建築できるのは木造の建物に限る」といった条件を付けるケースは少なくありません。

- 増改築・リフォームの制限: 契約期間中に、事業の拡大などに伴って建物を増築したり、大規模なリフォームを行ったりする場合も、地主の承諾が必要です。承諾を得る際には、「増改築承諾料」といった名目で別途費用が発生することもあります。無断で増改築を行うと、契約解除の理由になる可能性さえあります。

- 転貸・権利譲渡の禁止: 借りた土地を、地主の許可なく第三者に又貸し(転貸)したり、借地権そのものを他人に譲渡したりすることは、原則として禁止されています。これも承諾を得る際には「名義書換承諾料(譲渡承諾料)」が必要となるのが一般的です。

これらの制限は、地主が自身の資産である土地の価値を守り、契約終了後に想定通りの状態で土地を返還してもらうために設けられています。借主からすれば、事業環境の変化に柔軟に対応しにくい、自由な発想で土地を活用できない、といった足かせに感じられるかもしれません。

例えば、飲食店として土地を借りたものの、テイクアウト需要の増加に対応して敷地内に小さな販売ブースを増設したい、と考えたとします。自己所有の土地であればすぐに行動に移せますが、貸土地の場合はまず地主に相談し、承諾を得るというプロセスが必要になります。もし承諾が得られなければ、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

貸土地を探す際は、契約書に記載された利用制限の内容を細部まで確認し、自分の事業計画や将来の展望と照らし合わせて、許容できる範囲の制約かどうかを慎重に判断することが極めて重要です。

② 契約期間が決まっている

貸土地は、永久に利用できるわけではなく、必ず契約期間が定められています。 この「期間限定の利用」であるという点が、2つ目のデメリットです。

土地の賃貸借契約、特に建物の所有を目的とする「借地契約」の期間は、後述する「普通借地権」か「定期借地権」かによって大きく異なりますが、いずれにせよ終わりがあります。契約期間が満了すれば、原則として土地を地主に返還しなければなりません。

この「期間限定」という性質は、長期的な視点で事業を展開したいと考えている事業者にとっては、大きなリスク要因となり得ます。例えば、多額の費用をかけて店舗や工場を建設したとしても、契約期間が満了すれば、その投資が無駄になってしまう可能性があるのです。

特に注意が必要なのが、原状回復義務です。多くの土地賃貸借契約では、契約終了時に「借主の責任と費用負担において、土地を契約前の状態(更地)に戻して返還する」という条項が盛り込まれています。つまり、建てた建物は自費で解体・撤去し、更地にしてから地主に返さなければならないのです。この解体費用は、建物の規模や構造によっては数百万円から数千万円に及ぶこともあり、事業の最終的な収支計画に大きな影響を与えます。

「普通借地権」であれば、後述の通り更新が原則とされているため、比較的長く利用できる可能性が高いですが、それでも永続的ではありません。一方、「定期借地権」の場合は、契約の更新がなく、期間満了とともに確定的に借地関係が終了します。

このデメリットを理解した上で、自身の事業がその契約期間内で投資を回収し、十分な利益を上げられるモデルなのかを冷静に分析する必要があります。 例えば、10年間の事業用定期借地権で土地を借りる場合、10年後には撤退することを前提とした事業計画と資金計画を立てなければなりません。初期投資を抑え、早期に投資回収できるようなビジネスモデル(例:プレハブ建築、コンテナハウスなど)を選択することも、リスクヘッジの一つの方法です。

③ 契約更新できない場合がある

3つ目のデメリットは、契約期間の満了が近づいた際に、必ずしも契約を更新できるとは限らないという点です。これは特に、長年にわたって同じ場所で事業を継続し、地域に根付いた顧客を獲得している事業者にとっては、死活問題となりかねません。

契約の更新については、「普通借地権」と「定期借地権」で扱いが全く異なります。

- 定期借地権の場合:

- この契約形態は、そもそも「更新がない」ことを前提としています。契約期間が満了すれば、借地関係は確定的に終了し、借主は土地を更地にして返還しなければなりません。借主がどれだけ更新を望んでも、法律上、更新を請求する権利はありません。

- 普通借地権の場合:

- こちらは借主の権利が比較的強く保護されており、借主が更新を請求すれば、原則として契約は更新されます。

- しかし、例外があります。地主側に「正当な事由」があると裁判所が認めた場合に限り、地主は更新を拒絶することができます。

- 「正当な事由」の有無は、以下のような要素を総合的に考慮して判断されます。

- 地主および借主が土地の使用を必要とする事情(例:地主が自分で住む家を建てたい、借主がその土地で生活・営業しているなど)

- 借地に関するこれまでの経緯(例:地代の支払い状況、契約違反の有無など)

- 土地の利用状況(例:建物の老朽化度合いなど)

- 地主が借主に対して財産上の給付(いわゆる立退料)を申し出ているか

- 実際には、地主側の「正当な事由」が認められるハードルは非常に高く、単に「土地を売りたいから」「もっと高い地代で他の人に貸したいから」といった理由だけでは、更新拒絶は認められにくいのが実情です。しかし、地主自身が生活に困窮しており、その土地に家を建てて住む以外に方法がない、といった切実な事情がある場合には、立退料の支払いと引き換えに更新拒絶が認められる可能性もゼロではありません。

このように、普通借地権であっても、100%更新が保証されているわけではないのです。地主の代替わりや経済状況の変化など、予期せぬ事情によって、長年続けてきた事業の継続が困難になるリスクを常に内包していることを理解しておく必要があります。貸土地を利用するということは、土地の生殺与奪権を地主が握っているという側面があることを忘れてはなりません。

貸土地の探し方4選

自分に合った貸土地を見つけるためには、どのような探し方があるのかを知ることが第一歩です。情報収集の方法は一つではなく、複数のアプローチを組み合わせることで、より良い条件の土地に出会える可能性が高まります。ここでは、代表的な4つの探し方について、それぞれのメリット・デメリットとともに解説します。

① インターネットの不動産ポータルサイトで探す

現代において、最も手軽で一般的な探し方が、インターネットの不動産ポータルサイトを活用する方法です。自宅やオフィスのパソコン、スマートフォンから、いつでもどこでも膨大な数の貸土地情報を閲覧できます。

- メリット:

- 情報量の多さ: 全国のさまざまな地域の貸土地情報が網羅的に掲載されており、選択肢が豊富です。

- 検索の容易さ: 「エリア」「地代」「面積」「利用目的(事業用、駐車場用など)」といった条件で絞り込み検索ができるため、自分の希望に近い物件を効率的にリストアップできます。

- 比較検討のしやすさ: 複数の物件の地代、面積、立地、写真などを一覧で比較できるため、相場感を掴みやすいです。

- 手軽さ: 24時間いつでもアクセスでき、不動産会社に足を運ぶ手間が省けます。気になる物件があれば、サイト経由で簡単に問い合わせができます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気の物件や好条件の物件は、サイトに掲載されるとすぐに申し込みが入ってしまうため、情報がすでに古い場合があります。

- 非公開物件の不在: 不動産会社が抱える「非公開物件」や「未公開物件」は、ポータルサイトには掲載されません。これらは、地主の意向で大々的に募集したくない場合や、不動産会社が優良顧客に優先的に紹介したいと考えている物件であるため、条件が良いことが多いです。

- 情報の正確性: 掲載されている情報(特に面積や現況)が、必ずしも最新かつ正確であるとは限りません。最終的には現地確認と、不動産会社への詳細確認が必須です。

活用ポイント:

まずはポータルサイトで、希望エリアにどのような貸土地が出ているのか、地代の相場はどのくらいなのかを把握するための情報収集ツールとして活用するのがおすすめです。ここでいくつかの候補をリストアップし、次のステップである不動産会社への相談につなげるという流れが効率的です。

② 地域の不動産会社に相談する

希望するエリアがある程度定まっている場合、その地域に根ざした不動産会社に直接相談する方法は非常に有効です。特に、長年その地域で営業している不動産会社は、インターネットには載らない貴重な情報を持っている可能性があります。

- メリット:

- 非公開物件の情報: ポータルサイトには掲載されていない、いわゆる「水面下の物件」を紹介してもらえる可能性があります。地域の地主と深い信頼関係を築いている不動産会社ほど、こうした情報を多く持っています。

- 専門的なアドバイス: 地域の特性(人口動態、商圏、交通事情、法規制など)に精通しているため、利用目的に合った土地かどうか、専門的な見地から的確なアドバイスをもらえます。

- 交渉力: 地主との地代交渉や契約条件の調整などを、借主の代理として行ってくれます。地域の慣習や地主の人柄を理解しているため、スムーズな交渉が期待できます。

- ワンストップでの対応: 物件探しから、現地案内、契約手続き、引渡しまでを一貫してサポートしてくれるため、安心感があります。

- デメリット:

- 不動産会社による差: 不動産会社によって、持っている情報の質や量、担当者の知識や熱意に差があります。また、売買は得意でも賃貸(特に土地)は不得意という会社もあります。

- 相性の問題: 担当者との相性が合わないと、スムーズなコミュニケーションが取れず、希望がうまく伝わらないこともあります。

活用ポイント:

一つの不動産会社に限定せず、複数の会社に相談してみることが重要です。その地域の貸店舗や貸事務所を多く扱っている会社は、事業用の貸土地情報にも強い傾向があります。相談する際は、自分の利用目的や希望条件をできるだけ具体的に伝えることで、担当者も的確な物件を提案しやすくなります。「この人に任せたい」と思える、信頼できるパートナーを見つけることが成功のカギです。

③ 現地を歩いて探す

少し原始的な方法に思えるかもしれませんが、希望するエリアを自分の足で歩いて探す「フィールドワーク」も、意外な発見につながることがあります。 特に、事業用の土地を探している場合は、周辺環境や人の流れを肌で感じることができるため、非常に重要なプロセスです。

- メリット:

- 「貸地」看板の発見: インターネットや不動産会社に出ていない土地でも、所有者が直接「貸地」や「月極駐車場募集」といった看板を設置している場合があります。直接連絡することで、仲介手数料なしで契約できる可能性もあります。

- 現地のリアルな情報: 地図や写真だけではわからない、土地の実際の雰囲気、日当たり、騒音、臭い、周辺道路の交通量、歩行者の流れなどを直接確認できます。

- 潜在的な候補地の発掘: 空き地や遊休地を見つけた場合、すぐに貸し出されていなくても、所有者や近隣の不動産会社に問い合わせることで、将来的に借りられる可能性があります。

- デメリット:

- 効率の悪さ: 広大なエリアをくまなく歩くのは、時間と労力がかかります。必ずしも良い土地が見つかるとは限りません。

- 得られる情報が限定的: 看板を見つけても、連絡先と簡単な情報しか得られないことが多く、詳細な条件(法規制、インフラ状況など)は別途調べる必要があります。

活用ポイント:

この方法は、他の探し方と並行して行うのが効果的です。不動産ポータルサイトや不動産会社でリストアップした物件の現地確認を兼ねて、その周辺を散策してみましょう。思わぬ掘り出し物が見つかったり、逆にリストアップした物件がイメージと違うことがわかったりと、多くの気づきがあるはずです。

④ 知り合いに紹介してもらう

友人、知人、取引先など、自身の人脈をたどって貸土地の情報を得る方法です。すぐに情報が得られるとは限りませんが、もし見つかれば非常に有利な条件で契約できる可能性があります。

- メリット:

- 信頼関係の構築: 知り合いからの紹介であるため、地主との信頼関係を築きやすく、その後のコミュニケーションが円滑に進むことが多いです。

- 好条件での契約: 市場に出回る前の情報であるため、相場よりも安い地代で借りられたり、礼金や権利金が免除されたりと、有利な条件で契約できる可能性があります。

- 情報の信頼性: 紹介者がある程度、土地や地主の情報を把握しているため、信頼性が高いです。

- デメリット:

- 機会の希少性: 都合よく貸土地を探している知り合いがいるケースは稀であり、この方法に頼りすぎるのは現実的ではありません。

- 断りにくさ: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくいという精神的なプレッシャーを感じることがあります。

- トラブル時の人間関係: 万が一、地代の滞納や契約上のトラブルが発生した場合、紹介者を含めた人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

活用ポイント:

普段から周囲に「こういう目的で、この辺りの土地を探している」ということを伝えておくと、思わぬところから情報が舞い込んでくるかもしれません。ただし、あくまで「見つかればラッキー」くらいの心構えで、他の探し方と並行して進めるのが賢明です。契約する際は、たとえ知り合いであっても、必ず正式な契約書を交わし、条件を明確にしておくことが重要です。

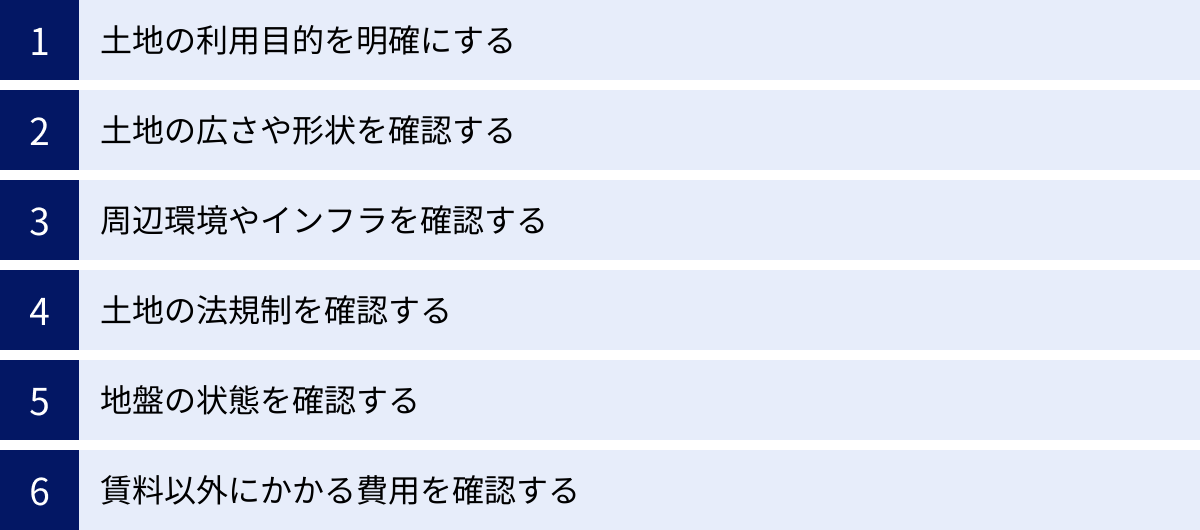

貸土地を探す前に確認すべき6つのポイント

やみくもに貸土地を探し始めても、時間と労力がかかるだけで、理想の土地にはなかなか出会えません。契約してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、探し始める前に、そして候補となる土地が見つかった段階で、必ず確認すべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、特に重要な6つのチェックポイントを解説します。

① 土地の利用目的を明確にする

すべての基本となるのが、「その土地を何のために使うのか」という利用目的を具体的に、そして明確にすることです。目的が曖昧なままでは、どのような条件の土地を探せば良いのかが定まりません。

例えば、同じ「事業用」でも、以下のように目的が異なれば、土地に求める条件は全く変わってきます。

- 飲食店: 視認性が良く、人通りや交通量の多い場所。駐車スペースも必要。

- 資材置き場: 広さがあれば良く、必ずしも幹線道路沿いである必要はない。むしろ地代の安さが優先される。

- コインパーキング: 駅周辺、商業施設の近く、住宅街など、駐車需要が見込めるエリア。車の出入りがしやすい形状や接道状況が重要。

- 家庭菜園: 日当たりと水はけの良さ。自宅からのアクセス。

まず、自分の利用目的をリストアップし、それぞれに「必須条件」「希望条件」「妥協できる条件」といった優先順位をつけましょう。この作業を行うことで、土地探しの軸が定まり、不動産会社にも的確な要望を伝えられるようになります。

② 土地の広さや形状を確認する

土地の広さ(面積)は、公図や登記簿謄本で確認できますが、それだけで判断するのは危険です。必ず現地に足を運び、自分の目で見て、実際に利用できる範囲を確認することが重要です。

- 有効宅地面積: 登記簿上の面積が広くても、土地の中に利用できない傾斜地(法面)や水路などが含まれている場合があります。実際に事業や建築に使える「有効宅地面積」がどれくらいあるのかを把握する必要があります。

- 土地の形状: 土地はきれいな長方形や正方形(整形地)ばかりではありません。三角形やL字型、旗竿地(間口が狭く、奥に土地が広がっている形状)などの「不整形地」は、同じ面積の整形地に比べて利用効率が悪く、建物のレイアウトや駐車場の配置に制約が出ます。不整形地は地代が安い傾向にありますが、その安さがデメリットを上回るかどうかを慎重に判断しなければなりません。

- 間口と奥行き: 土地が道路に接している部分の長さを「間口」といいます。間口が狭すぎると、車の出入りがしにくかったり、店舗としての見栄えが悪かったりします。間口と奥行きのバランスも、土地の使いやすさを左右する重要な要素です。

③ 周辺環境やインフラを確認する

土地そのものだけでなく、その周囲の環境も、土地の価値や使い勝手に大きく影響します。特に事業用の土地を探す場合は、商売の成否を左右する重要な要素となります。

- 周辺環境:

- アクセス: 最寄り駅からの距離、主要な道路へのアクセス。

- 交通量・人通り: 時間帯や曜日によってどう変化するのか、実際に確認することをおすすめします。

- 周辺施設: 競合店の有無、集客につながるような施設(商業施設、公共施設、マンションなど)があるか。

- 騒音・振動・臭気: 隣接地に工場や飲食店、幹線道路などがある場合、騒音や臭いが問題にならないか確認が必要です。

- インフラの整備状況:

- 電気・ガス・上下水道: これらのライフラインが、土地の前面道路まで来ているか、敷地内に引き込まれているかを確認します。引き込まれていない場合、引き込み工事が必要となり、その費用は原則として借主負担となります。工事費用は数十万円から数百万円かかることもあるため、事前に必ず確認し、誰が負担するのかを契約書に明記する必要があります。

④ 土地の法規制を確認する

土地の利用は、都市計画法や建築基準法といった法律によってさまざまな規制を受けています。見た目では問題なさそうな土地でも、法規制によって目的の利用ができないケースがあるため、専門的な確認が不可欠です。

- 市街化区域と市街化調整区域:

- 市街化区域: すでに市街地を形成している区域、または優先的に市街化を図るべき区域。原則として建物を建てられます。

- 市街化調整区域: 市街化を抑制すべき区域。原則として、住宅や商業施設などの建物を新たに建築することはできません。 資材置き場など、建築を伴わない利用は可能な場合がありますが、厳しい制限があるため注意が必要です。

- 用途地域: 市街化区域内を、住居、商業、工業など13種類の地域に分け、建てられる建物の種類や用途を制限するものです。例えば、「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗や事務所は建てられません。自分の利用目的が、その土地の用途地域で許可されているかを確認する必要があります。

- 建ぺい率・容積率:

- 建ぺい率: 敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見たときの面積)の割合。

- 容積率: 敷地面積に対する延べ床面積(各階の床面積の合計)の割合。

- これらの制限によって、敷地いっぱいに建物を建てられるわけではなく、建てられる建物の大きさが決まります。

これらの法規制は非常に専門的であるため、必ず契約前に不動産会社に重要事項説明書で詳しく説明してもらう必要があります。

⑤ 地盤の状態を確認する

特に建物を建てることを目的として土地を借りる場合、地盤の強度は極めて重要な確認ポイントです。

- 地盤の強度: 軟弱な地盤の上に建物を建てると、建物が傾いたり(不同沈下)、地震の際に大きな被害を受けたりするリスクがあります。事前に地盤調査を行い、必要であれば地盤改良工事を行わなければなりません。

- 費用負担: 地盤調査や地盤改良工事には、数十万円から数百万円の費用がかかります。この費用を地主と借主のどちらが負担するのか、事前に明確に取り決めておく必要があります。

- 埋設物の有無: 過去に建物があった土地の場合、地中に古い基礎や浄化槽、コンクリートガラなどが残っている(地中埋設物)ことがあります。これらが見つかった場合、撤去費用が発生します。撤去費用の負担についても、契約前に取り決めておくべきです。

⑥ 賃料以外にかかる費用を確認する

貸土地のコストは、毎月支払う地代だけではありません。契約時や更新時に、さまざまな一時金が発生することがあります。トータルでどれくらいの費用がかかるのかを把握しておくことが重要です。

- 契約時の一時金: 保証金、礼金、権利金、仲介手数料など。

- 更新時の一時金: 契約を更新する際に支払う「更新料」。

- 承諾料: 建物の増改築や権利の譲渡などを地主に承諾してもらう際に支払う「増改築承諾料」や「名義書換承諾料」。

- 管理費・共益費: 駐車場や共有部分の維持管理のために、地代とは別に請求される費用。

これらの費用は物件や地主によって大きく異なります。「地代が安い」という理由だけで飛びつかず、これらの諸費用を含めた総コストで判断することが、賢い土地選びのポイントです。

【目的別】貸土地探しで押さえるべきポイント

貸土地を探す際には、前述の基本的な確認ポイントに加えて、利用目的ごとに特に重視すべきポイントがあります。ここでは、代表的な4つの利用目的別に、土地探しで押さえるべき具体的なポイントを解説します。

事業用(店舗・事務所など)の場合

店舗や事務所といった、顧客の来店や従業員の通勤を伴う事業用の土地探しでは、「立地」が事業の成功を左右する最も重要な要素となります。

- 商圏分析とターゲット顧客:

- 自分たちの商品やサービスを求める顧客層が、どのエリアに多く住んでいるのか、あるいは働いているのか(商圏)を分析することが第一歩です。国勢調査などの公的データや、民間のマーケティングデータを活用して、ターゲット顧客のペルソナ(年齢、性別、所得層、ライフスタイルなど)と、そのペルソナが多く存在するエリアを特定します。

- 視認性とアクセス:

- 視認性とは、店舗や看板がどれだけ目立つか、見つけやすいかという指標です。人通りや交通量の多い幹線道路沿いや、交差点の角地などは視認性が高く、看板を設置するだけでも高い広告効果が期待できます。

- アクセスは、顧客や従業員がどれだけ来やすいかを示します。最寄り駅からの徒歩時間、主要な道路からのアクセスしやすさ、バス停の有無などを確認します。

- 駐車場の確保:

- 車社会の地方都市や郊外では、十分な駐車スペースを確保できるかどうかが死活問題となります。必要な駐車台数を算出し、敷地内で確保できるか、あるいは近隣に月極駐車場などを借りられるかを確認する必要があります。敷地内に駐車場を設ける場合は、車の出入りがしやすいか、停めやすいレイアウトが可能かどうかも重要です。

- 競合店の調査:

- 候補地の周辺に、どのような競合店が存在するかを調査します。競合が多すぎるエリアは避けるべきかもしれませんが、一方で、同業種が集まることで相乗効果が生まれ、顧客を呼び込みやすくなる場合もあります。自社の強みと競合の状況を照らし合わせ、戦略的に出店地を決定することが求められます。

駐車場経営の場合

月極駐車場やコインパーキングとして土地を活用する場合、「駐車需要」がどれだけ見込めるかの見極めがすべてと言っても過言ではありません。

- 周辺の駐車需要の調査:

- 住宅街: 付近に駐車場のない古いアパートや戸建て住宅が密集しているエリア、単身者向けのマンションが多いエリアは、月極駐車場の需要が見込めます。

- 駅周辺: 通勤・通学で駅を利用する人が多いため、コインパーキング、月極駐車場ともに高い需要があります。

- 商業施設・繁華街周辺: 買い物客や飲食店の利用客をターゲットとしたコインパーキングの需要が高いエリアです。

- オフィス街: 周辺企業に勤務する人や、来客用の駐車場としての需要が見込めます。

- 土地の形状とレイアウト:

- 駐車場経営では、限られた面積にいかに効率よく、かつ安全に車を配置できるかが収益性を左右します。整形地で、かつ車の出入りがしやすい間口の広い土地が理想です。不整形地や狭小地でも、レイアウトを工夫すれば駐車場経営は可能ですが、収容台数が少なくなり、収益性が低下する可能性があります。

- 初期投資と収益性のバランス:

- 駐車場経営には、アスファルト舗装、区画線(ライン)引き、車止めブロック設置、精算機・ロック板(コインパーキングの場合)、照明、看板などの初期投資が必要です。これらの投資額と、想定される賃料収入を比較し、投資回収期間や利回りを計算して事業性を判断します。土地の賃料(地代)を抑えることも重要ですが、安くても需要のない土地では意味がありません。

トランクルーム経営の場合

収納スペースを貸し出すトランクルーム経営は、都市部を中心に需要が拡大しています。この場合、利用者の利便性と保管環境が重要なポイントとなります。

- ターゲットエリアの選定:

- 主なターゲットは、収納スペースの少ないマンションに住むファミリー層や単身者です。そのため、住宅密集地や大規模マンションの周辺エリアが最適な立地となります。自宅に収まりきらない季節用品(スキー用品、扇風機など)、趣味の道具、衣類などを保管するニーズを捉えます。

- 車でのアクセス:

- 利用者は、大きな荷物や複数の荷物を車で運んでくることがほとんどです。そのため、幹線道路からアクセスしやすく、敷地内に荷物の積み下ろしができる一時的な停車スペースがあることが望ましいです。前面道路が狭く、路上駐車が難しい場所は避けるべきです。

- セキュリティと管理:

- 利用者は大切な私物を預けるため、セキュリティは極めて重要です。防犯カメラの設置、夜間照明、敷地への出入り管理など、セキュリティ対策を講じやすい土地環境であるかを確認します。また、コンテナを設置する場合、大雨の際に浸水するリスクがないか、ハザードマップなどで確認することも大切です。

家庭菜園の場合

個人が趣味で野菜や花を育てる家庭菜園として土地を借りる場合は、事業用とは異なる視点が必要になります。植物の生育環境と、利用者の通いやすさがポイントです。

- 日当たりと水はけ:

- 農作物の生育にとって、日当たりは最も重要な要素の一つです。1日を通して、できるだけ長時間、直射日光が当たる場所が理想です。周辺に高い建物や樹木があり、日陰になる時間が長くないかを確認しましょう。また、雨が降った後に水たまりができやすいような、水はけの悪い土地は根腐れの原因になるため避けるべきです。

- 水道の有無:

- 夏場の水やりは欠かせません。敷地内またはすぐ近くに利用できる水道があるかどうかは、非常に重要なポイントです。水道がない場合、自宅からポリタンクなどで水を運ぶ必要があり、大きな負担になります。

- 自宅からの距離とアクセス:

- 家庭菜園は、種まきや水やり、雑草取り、収穫など、定期的かつ頻繁な手入れが必要です。自宅からあまりに遠いと、通うのが億劫になり、次第に足が遠のいてしまう可能性があります。徒歩や自転車、車で気軽に行ける距離にあることが、長く続けるための秘訣です。

- 土壌の状態と周辺環境:

- 可能であれば、土の状態(粘土質か砂質かなど)も確認しておくと良いでしょう。また、農具を保管しておくための小さな物置を設置できるか、地域の自治会や他の利用者との間でルールがあるかなども確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

貸土地の契約形態は2種類

貸土地を借りる際の契約は、単なる場所の貸し借りという単純なものではなく、「借地借家法」という法律によって借主の権利が手厚く保護されています。特に、建物を所有する目的で土地を借りる場合、その契約形態は大きく「普通借地権」と「定期借地権」の2種類に分かれます。この2つは、契約期間や更新の有無など、根本的な部分で大きく異なるため、その違いを正確に理解しておくことが極めて重要です。

| 契約の種類 | 存続期間 | 利用目的 | 契約の更新 | 期間満了時の建物 | 契約方法 |

|---|---|---|---|---|---|

| 普通借地権 | 当初30年以上 | 制限なし | 原則更新あり | 借主による買取請求権あり | 書面(推奨) |

| 一般定期借地権 | 50年以上 | 制限なし | なし | 取り壊して更地で返還 | 公正証書等による書面 |

| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満 | 事業用建物に限る | なし | 取り壊して更地で返還 | 公正証書 |

| 建物譲渡特約付借地権 | 30年以上 | 制限なし | なし | 地主が相当の対価で買い取る | 口頭でも可(書面推奨) |

※駐車場や資材置き場など、建物の所有を目的としない土地の賃貸借契約は、借地借家法の適用を受けない「一時使用目的の土地賃貸借契約」となり、上記とは異なるルールが適用されます。

① 普通借地権

普通借地権は、借主の権利が非常に強く保護されている契約形態です。一度契約すると、借主が希望する限り、半永久的に土地を借り続けられる可能性があるのが最大の特徴です。

- 存続期間:

- 最初の契約期間は、当事者間で30年より長い期間を定めることはできますが、最低でも30年間と法律で定められています。たとえ契約書で「20年」と定めても、自動的に30年に修正されます。

- 最初の契約期間が満了した後、借主が更新を請求すると、1回目の更新後の期間は20年、2回目以降の更新後の期間は10年となります。これも当事者の合意があれば、これより長い期間を定めることができます。

- 契約の更新:

- 契約期間が満了した際に、借主が更新を望めば、原則として契約は更新されます。 これが普通借地権の最も重要なポイントです。

- 地主が更新を拒絶するためには、前述の通り「正当な事由」が必要となります。地主が自らその土地を使用する必要性など、よほど切実な理由がなければ、裁判所は正当事由を認めません。そのため、借主は安定して長期間、土地を利用し続けることができます。

- 建物買取請求権:

- 万が一、地主の正当事由が認められて契約が更新されなかった場合、借主は地主に対して、「建てた建物を時価で買い取ること」を請求できます。 これを「建物買取請求権」といいます。これにより、借主は投下した建築資金をある程度回収することができ、大きな損失を被ることを避けられます。

このように、普通借地権は借主にとって非常に有利な契約です。しかし、地主から見れば、一度貸すと自分の都合で土地を返してもらうことが難しく、土地活用の自由度が著しく制限されることになります。そのため、近年では地主が普通借地権での契約を避ける傾向が強く、新規で募集される貸土地の多くは、次に説明する「定期借地権」となっています。

② 定期借地権

定期借地権は、1992年の借地借家法改正によって導入された比較的新しい制度です。普通借地権が地主にとって不利な面が多かったことから、より土地を貸しやすくするために創設されました。最大の特徴は、契約の更新がなく、定められた期間が満了すれば、借地関係が確定的に終了するという点です。これにより、地主は将来的に必ず土地が返還されるという安心感を持って土地を貸すことができます。

定期借地権には、主に以下の3つの種類があります。

一般定期借地権

最も一般的に利用される定期借地権です。

- 存続期間: 50年以上で設定する必要があります。非常に長期間の契約となります。

- 利用目的: 建物の利用目的に制限はありません。居住用の住宅でも、事業用の店舗でも建築可能です。

- 特徴:

- 契約の更新がない: 期間が満了すれば、借地関係は終了します。

- 建物の再築による期間の延長がない: 契約期間中に建物が朽ちても、再築によって期間が延長されることはありません。

- 建物買取請求権がない: 期間満了時、借主は自らの費用で建物を取り壊し、土地を更地にして返還しなければなりません。

- 契約方法: 契約の更新や建物買取請求権を排除する旨の特約を、公正証書などの書面によって行わなければなりません。

50年という長期間、安定して土地を利用できるため、借地権付きの分譲マンションや戸建て住宅などで多く活用されています。

事業用定期借地権

その名の通り、事業用の建物を所有することのみを目的とした定期借地権です。

- 存続期間: 10年以上50年未満で設定します。一般定期借地権よりも短い期間での設定が可能です。

- 利用目的: 事業用の建物(店舗、工場、事務所など)に限定されます。居住用の建物を建てることはできません。

- 特徴: 一般定期借地権と同様に、契約の更新、期間延長、建物買取請求権のいずれもありません。期間満了時には更地で返還する必要があります。

- 契約方法: 必ず公正証書によって契約しなければなりません。

郊外のロードサイド店舗(ファミリーレストラン、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど)や、物流倉庫などで広く利用されています。事業者にとっては、10年〜30年程度のスパンで出店計画を立てやすく、比較的短い期間で投資回収を目指すビジネスモデルに適しています。

建物譲渡特約付借地権

少し特殊な形態の定期借地権です。

- 存続期間: 30年以上で設定します。

- 特徴:

- 契約終了時に、地主がその土地の上にある建物を相当の対価で買い取るという特約が付いた借地権です。

- この特約により、借地権は消滅します。借主は建物の解体費用を負担する必要がなく、地主は建物を手に入れることができます。

- 利用目的: 建物の利用目的に制限はありません。

地主が将来的に建物を活用したい(賃貸経営をしたいなど)と考えている場合に利用されることがあります。借主にとっては、出口戦略として建物を地主に売却できるというメリットがありますが、活用事例は他の定期借地権に比べて少ないのが現状です。

貸土地を探す際には、その契約が普通借地権なのか、定期借地権なのか、そして定期借地権であればどの種類なのかを正確に把握することが、すべての前提となります。

貸土地を契約する際の注意点

理想の貸土地が見つかり、いよいよ契約という段階に進んだら、最後の詰めが肝心です。ここで確認を怠ると、後々「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しかねません。契約書に署名・捺印する前に、必ず押さえておくべき注意点を3つ解説します。

契約内容は隅々まで確認する

土地賃貸借契約書は、地主と借主の間のルールを定めた最も重要な書類です。一度署名・捺印してしまうと、原則としてその内容に同意したことになり、後から「知らなかった」「聞いていない」という主張は通用しません。

- 契約書の熟読: 契約書は、専門用語や細かい字で書かれていることが多く、読むのが面倒に感じるかもしれません。しかし、地代、契約期間、更新の有無といった基本的な項目はもちろんのこと、「特約事項」として記載されている独自のルールには特に注意が必要です。ここに、利用制限や禁止事項、費用負担に関する重要な内容が書かれていることが多々あります。

- 不明点の解消: 少しでも意味がわからない言葉や、納得できない条項があれば、決して曖昧なままにせず、不動産会社の担当者に質問し、説明を求めましょう。 納得できるまで何度でも確認することが重要です。例えば、「原状回復の範囲はどこまでか」「軽微な修繕は誰の負担か」など、具体的なケースを想定して質問すると、認識のズレを防げます。

- 口約束はNG: 交渉の過程で、地主や不動産会社の担当者から「これは大丈夫ですよ」「こうしておきます」といった口約束が交わされることがあります。しかし、口約束には法的な効力がありません。 重要な取り決め事項は、必ず覚書や特約として契約書に明記してもらうように要求しましょう。

- 専門家への相談: 特に、権利関係が複雑な大規模な事業用の土地や、契約金額が大きい場合には、費用はかかりますが、弁護士などの専門家に契約書の内容をチェックしてもらう(リーガルチェック)ことも有効な手段です。客観的な第三者の視点から、借主にとって不利な条項がないか、リスクが潜んでいないかを確認してもらうことで、安心して契約に臨むことができます。

土地の利用制限を再確認する

契約前の最終確認として、その土地で本当に自分のやりたいことができるのか、利用制限について改めて確認します。これは、契約書の内容と、自分の事業計画や利用イメージを最終的にすり合わせる作業です。

- 用途制限の再確認: 契約書に記載された用途(例:「店舗及び事務所」)と、自分が計画している用途が完全に一致しているかを確認します。将来的に、物販だけでなく飲食も提供する可能性があるなら、その旨も契約に含められるか交渉する必要があります。

- 建築物の制限の再確認: 建てられる建物の構造(木造、鉄骨造など)、階数、デザインなどについて、契約書にどのような定めがあるかを確認します。自分の建築プランが、その制限の範囲内に収まっているか、建築業者とも情報を共有して確認しましょう。

- 禁止事項の確認: 「危険物の保管禁止」「騒音・悪臭を発する行為の禁止」「産業廃棄物の持ち込み禁止」など、具体的な禁止事項が列挙されている場合があります。自分の事業活動がこれらの禁止事項に抵触しないか、慎重にチェックします。

- 増改築・転貸の条件: 将来的に事業を拡大する可能性も考慮し、増改築や第三者への転貸(又貸し)が必要になった場合の手続きや、承諾料の有無・金額についても、契約書でどのように定められているかを確認しておきましょう。

これらの利用制限は、違反すると契約解除の正当な理由となり、最悪の場合、土地を明け渡さなければならなくなる可能性もあります。自分の計画を甘く見積もらず、少しでも懸念があれば契約前に解消しておくことが鉄則です。

車両の出入りはしやすいか確認する

見落としがちですが、特に事業で利用する場合、車両のアクセス性は非常に重要なポイントです。契約後に「大型トラックが入れない」「お客様が駐車場に入りにくい」といった問題が発覚しても手遅れです。

- 前面道路の幅員: 土地に接している道路の幅(幅員)は十分か。大型のトラックや搬入車両が頻繁に出入りする予定なら、すれ違いが可能な広さがあるかを確認します。建築基準法では、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。

- 出入り口の確認: 実際に車を運転して、敷地への出入りを試してみることを強くおすすめします。見通しは良いか、歩行者や自転車が多くて危険ではないか、対向車線から右折で入りやすいかなど、図面だけではわからないリアルな使い勝手を確認できます。

- 交通量と交通規制: 前面道路の交通量は、時間帯によって大きく変化します。朝夕のラッシュ時に渋滞が発生しないか、周辺に一方通行や時間帯による車両進入禁止などの交通規制がないか、標識や所轄の警察署で確認しておくと安心です。

- 周辺住民への配慮: 頻繁な車両の出入りは、騒音や振動で周辺住民とのトラブルの原因になる可能性があります。特に早朝や深夜に搬入作業が予定される場合は、事前に周辺環境を確認し、トラブルのリスクが低いかどうかも考慮に入れるべきです。

これらの確認は、机上調査だけでなく、必ず平日の日中、朝夕のラッシュ時、休日など、異なる時間帯に複数回、現地を訪れて自分の目で確かめることが、後悔しないための最善の方法です。

貸土地に関するよくある質問

貸土地を探していると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

貸土地の賃料相場はどのくらいですか?

これは最も多い質問の一つですが、「貸土地の賃料に定価はなく、ケースバイケースである」というのが正直な答えです。賃料(地代)は、さまざまな要因が複雑に絡み合って決定されるため、一概に「坪単価いくら」と言うことはできません。

賃料を左右する主な要因は以下の通りです。

- 立地: 駅からの距離、主要道路へのアクセス、商業地域か住宅地域かなど、立地の利便性が最も大きな影響を与えます。

- 土地の広さと形状: 面積が広いほど、また整形地であるほど賃料は高くなる傾向があります。

- 法規制: 建てられる建物の種類や大きさが決まる用途地域や建ぺい率・容積率によって、土地の利用価値が変わり、賃料に反映されます。特に、建物を建てられない市街化調整区域の土地は、市街化区域に比べて格段に安くなります。

- インフラの状況: 電気、ガス、上下水道が引き込まれているか否かも賃料に影響します。

- 固定資産税・都市計画税: 地主が支払うこれらの税額が、賃料算定の基礎となることが多くあります。

あくまで大まかな目安ですが、賃料の算定方法にはいくつかの考え方があります。

- 固定資産税を基準にする方法: 年間の地代を、その土地の固定資産税・都市計画税の合計額の2倍から5倍程度に設定するケース。

- 路線価を基準にする方法: 国税庁が定める相続税路線価(道路に面する土地の1平方メートルあたりの価格)を基準に、更地価格(路線価 ÷ 0.8)の年率1%〜3%程度を地代とするケース。

- 周辺の賃料相場を基準にする方法: 近隣の類似した貸土地が、実際にいくらで貸し出されているかを参考に決定する方法。

最終的には、これらの要素を考慮しつつ、地主と借主との間の交渉によって個別に決定されます。不動産ポータルサイトや地域の不動産会社に相談し、希望エリアの相場観を掴むことが重要です。

貸土地の契約期間はどのくらいですか?

貸土地の契約期間は、その契約が「建物の所有を目的とするか否か」と、適用される法律によって大きく異なります。

- 建物の所有を目的とする場合(借地借家法が適用)

- 普通借地権: 最初の契約期間は最低30年です。更新後の期間は1回目が20年、2回目以降が10年となります。

- 定期借地権:

- 一般定期借地権:50年以上

- 事業用定期借地権:10年以上50年未満

- 建物譲渡特約付借地権:30年以上

- 建物の所有を目的としない場合(民法が適用)

- 駐車場、資材置き場、野立ての太陽光発電所など、建物所有を目的としない土地の利用は「一時使用目的の土地賃貸借契約」とみなされ、借地借家法の保護を受けません。

- この場合、契約期間に法律上の定めはなく、当事者間の合意によって自由に決めることができます。 一般的には、1年〜5年程度の比較的短い期間で契約し、その後は1年ごとの自動更新とするケースが多く見られます。

自分の利用目的がどちらに該当するのかを正しく理解し、契約期間を確認することが重要です。

貸土地に家を建てることはできますか?

「契約内容によります」というのが答えです。貸土地に家(居住用の建物)を建てられるかどうかは、その土地の賃貸借契約が「建物の所有」を目的としているか、そして建築が許可されているかによって決まります。

- 建てられるケース:

- 契約が「普通借地権」または「一般定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」である場合。これらの契約は、建物を所有することを前提としています。

- その土地の用途地域が、住宅の建築を許可していること(例:住居専用地域、準住居地域など)。

- 建築基準法上の接道義務(幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていること。

- 建てられない、または難しいケース:

- 契約が「事業用定期借地権」の場合。この契約は、事業用の建物の所有に限定されているため、居住用の家は建てられません。

- 契約が駐車場や資材置き場を目的とする「一時使用目的の土地賃貸借契約」の場合。この契約では、原則として建物を建てることはできません。

- 土地が「市街化調整区域」にある場合。原則として、新たな住宅建築は許可されません。

たとえ家を建てることが可能な契約であっても、地主との契約で「木造平屋建てに限る」といった構造上の制限が設けられている場合もあります。家を建てる目的で土地を借りる場合は、契約前にこれらの点を不動産会社や地主に詳細に確認することが不可欠です。

まとめ

貸土地の利用は、土地購入に比べて初期費用や維持費を大幅に抑えられるという大きなメリットがあり、新規事業の立ち上げや期間限定の土地活用において非常に有効な選択肢です。しかしその一方で、利用方法に制限があったり、契約期間が決まっていたりと、自己所有の土地のような自由度はありません。

貸土地探しを成功させるためには、まず「何のために土地を借りるのか」という利用目的を明確にすることから始まります。目的が定まれば、必要な広さ、求める立地、許容できる賃料といった、探すべき土地の条件がおのずと見えてきます。

貸土地の探し方には、インターネットのポータルサイト、地域の不動産会社、現地でのフィールドワーク、知人の紹介など、さまざまなアプローチがあります。それぞれに一長一短があるため、一つの方法に固執せず、複数の方法を組み合わせて多角的に情報を集めることが、理想の土地に出会う確率を高めます。

候補となる土地が見つかったら、契約を結ぶ前に、土地の広さや形状、周辺環境、インフラ、法規制、地盤の状態、そして賃料以外にかかる費用など、多岐にわたる項目を慎重にチェックする必要があります。特に、建物の建築を伴う場合は、専門的な知識が不可欠となるため、信頼できる不動産会社のサポートが欠かせません。

そして、最も重要なのが契約内容の理解です。契約形態が、更新が原則の「普通借地権」なのか、更新がなく期間満了で土地を返還する「定期借地権」なのかによって、将来設計は大きく変わります。契約書は隅々まで目を通し、不明な点は完全に解消してから署名・捺印するという姿勢が、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

自分に合った貸土地を見つけるためには、目的を明確にし、多角的な視点から物件を検討し、契約内容を慎重に確認することが不可欠です。 この記事で解説したポイントを参考に、計画的かつ慎重に貸土地探しを進め、あなたの目的を叶える最適な一画を見つけ出してください。