東京は、世界有数のビジネス都市として、数多くのオフィスビルが林立しています。特に近年は大規模な都市再開発が相次ぎ、最新鋭の設備と卓越したデザインを誇る超高層ビルが次々と誕生しています。これらのビルは、単に働く場所というだけでなく、企業のブランドイメージを向上させ、優秀な人材を惹きつけ、新たなイノベーションを生み出すための重要な経営資源となっています。

しかし、選択肢が豊富なだけに、「どのエリアの、どのビルを選べば自社の成長に繋がるのか」を見極めるのは容易ではありません。賃料や規模はもちろん、立地、グレード、耐震性、周辺環境など、比較すべき項目は多岐にわたります。

本記事では、2024年現在の東京における注目度の高いオフィスビルをランキング形式で紹介するとともに、オフィスビルを選定する上で不可欠な比較ポイントを徹底的に解説します。さらに、主要オフィス街の特色や将来の再開発プロジェクトにも触れ、多角的な視点から東京のオフィスビル市場の今と未来を紐解いていきます。この記事が、あなたのオフィス戦略における最適な一手を導き出すための一助となれば幸いです。

目次

【2024年】東京の人気オフィスビルランキングTOP10

2024年現在、東京には数多くの魅力的なオフィスビルが存在します。ここでは、特に知名度、規模、新しさ、話題性などの観点から、現在の東京を象徴する人気のオフィスビルを10棟厳選してご紹介します。

① 麻布台ヒルズ森JPタワー

2023年11月に開業した「麻布台ヒルズ森JPタワー」は、高さ約330mを誇り、2024年現在、日本で最も高い超高層ビルとして東京の新たなランドマークとなっています。「緑に包まれ、人と人をつなぐ『広場』のような街 – Modern Urban Village」をコンセプトに、オフィス、住宅、商業施設、ホテル、文化施設、インターナショナルスクールなどが集積する複合都市です。

特筆すべきはその圧倒的な緑の豊かさです。約8.1ヘクタールの広大な計画区域のうち、約2.4ヘクタールが緑化空間で構成されており、都心にありながら自然を身近に感じられる環境が魅力です。オフィスフロアは、基準階面積が約1,400坪と広大で、最新の設備を備えた無柱空間が、自由で効率的なレイアウトを実現します。ワーカーの健康とウェルネスを重視した設計が随所に見られ、働く人々の心身の健康をサポートする環境が整えられています。まさに、次世代の働き方を象徴するオフィスビルと言えるでしょう。

- 所在地:東京都港区麻布台一丁目

- 竣工年:2023年

- 階数:地上64階、地下5階

- 高さ:約325m

- 延床面積:約461,800㎡

- 情報源:森ビル株式会社 公式サイト

② 虎ノ門ヒルズステーションタワー

同じく2023年に開業した「虎ノ門ヒルズステーションタワー」は、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅と一体的に開発された、交通結節機能を持つオフィスビルです。虎ノ門ヒルズエリアの玄関口として、オフィス、商業施設、ホテルに加え、新たなビジネスやイノベーションが生まれる情報発信拠点「TOKYO NODE」を最上部に擁するのが最大の特徴です。

オフィスフロアは、多様なニーズに対応可能なスペックを備え、国際水準のビジネス環境を提供します。駅直結という圧倒的な利便性に加え、羽田空港へのアクセスも良好なことから、グローバルに事業を展開する企業にとって非常に魅力的なロケーションです。周辺の「森タワー」「ビジネスタワー」「レジデンシャルタワー」と連携し、「国際新都心・グローバルビジネスセンター」として進化を続ける虎ノ門エリアの中核を担う存在です。

- 所在地:東京都港区虎ノ門二丁目

- 竣工年:2023年

- 階数:地上49階、地下4階

- 高さ:約266m

- 延床面積:約236,640㎡

- 情報源:森ビル株式会社 公式サイト

③ 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー

2023年3月にグランドオープンした「東京ミッドタウン八重洲」は、JR「東京」駅の八重洲口の目の前に位置する大型複合施設です。その中核をなすのが「八重洲セントラルタワー」であり、オフィス、商業施設、ホテル「ブルガリ ホテル 東京」、そして国内最大級のバスターミナル「バスターミナル東京八重洲」を内包しています。

このビルの強みは、何と言ってもその交通利便性です。新幹線をはじめとするJR各線、地下鉄が乗り入れる東京駅に地下で直結しており、国内外へのアクセスは抜群です。オフィスフロアは、最新のスペックとセキュリティを備え、企業のBCP(事業継続計画)にも貢献します。周辺には日本橋や京橋といった歴史あるビジネス街が広がり、伝統と革新が融合するエリアでビジネスを展開できる点も大きな魅力です。

- 所在地:東京都中央区八重洲二丁目

- 竣工年:2022年

- 階数:地上45階、地下4階

- 高さ:約240m

- 延床面積:約283,900㎡

- 情報源:三井不動産株式会社 公式サイト

④ 渋谷スクランブルスクエア

渋谷駅直結・直上に位置する「渋谷スクランブルスクエア」は、地上47階建て、高さ約230mを誇る渋谷エリアのランドマークです。オフィス、商業施設、そして展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」で構成され、渋谷の新たなシンボルとして絶大な知名度を誇ります。

IT・Web関連企業やスタートアップが集積する渋谷エリアにおいて、最新鋭のオフィス環境を提供します。駅直上という利便性は言うまでもなく、多様なクリエイターや若者が集まる渋谷の活気とエネルギーをダイレクトに感じられる立地は、イノベーションを求める企業にとって最高の環境と言えるでしょう。共用部にはワーカー専用のラウンジやフィットネスも備え、クリエイティブな働き方をサポートします。

- 所在地:東京都渋谷区渋谷二丁目

- 竣工年:2019年

- 階数:地上47階、地下7階

- 高さ:約230m

- 延床面積:約181,000㎡

- 情報源:渋谷スクランブルスクエア株式会社 公式サイト

⑤ グラントウキョウサウスタワー

東京駅八重洲口に、ノースタワーと対をなしてそびえ立つのが「グラントウキョウサウスタワー」です。大丸東京店が入居するノースタワーに対し、サウスタワーはオフィスを主体としたビルで、多くのグローバル企業や金融機関がオフィスを構えています。

ペデストリアンデッキ「グランルーフ」によって駅と直結しており、雨に濡れることなくアクセスが可能です。洗練されたデザインと重厚感を併せ持つ外観は、東京駅の顔として風格を漂わせています。基準階面積は約900坪と広く、レイアウト効率に優れた無柱空間が広がります。日本の玄関口である東京駅に拠点を構えることは、企業の信頼性やステータスを大きく向上させる効果が期待できます。

- 所在地:東京都千代田区丸の内一丁目

- 竣工年:2007年

- 階数:地上42階、地下4階

- 高さ:約205m

- 延床面積:約139,700㎡

- 情報源:株式会社JR東日本ビルディング 公式サイト

⑥ 虎ノ門ヒルズ森タワー

2014年に竣工した「虎ノ門ヒルズ森タワー」は、その後のステーションタワーなどの開発の先駆けとなった、虎ノ門ヒルズエリアの象徴的な存在です。オフィス、住宅、商業施設、そしてハイアットグループのラグジュアリーホテル「アンダーズ 東京」を併設しています。

環状二号線(新虎通り)の真上に建設された画期的な建築物であり、都市のインフラと一体となった開発モデルとして注目されました。オフィスフロアは、国際的なビジネス基準を満たす高いスペックを誇り、外資系企業も多く入居しています。緑豊かなオープンスペースや多彩なイベントが開催されるアトリウムなど、ワーカーが快適に過ごせる環境が整っており、現在もなお東京を代表するハイグレードオフィスビルの一つとして高い人気を維持しています。

- 所在地:東京都港区虎ノ門一丁目

- 竣工年:2014年

- 階数:地上52階、地下5階

- 高さ:約247m(最高部255.5m)

- 延床面積:約244,360㎡

- 情報源:森ビル株式会社 公式サイト

⑦ JPタワー

東京駅丸の内駅舎の目の前に位置する「JPタワー」は、旧東京中央郵便局の局舎を一部保存・再生して建設された、歴史と風格を感じさせるオフィスビルです。低層部は旧局舎の趣あるデザインを活かした商業施設「KITTE(キッテ)」、高層部が最新鋭のオフィスフロアとなっています。

日本の伝統や美意識を感じさせるデザインコンセプトは、他の超高層ビルとは一線を画す独自の存在感を放っています。オフィスフロアは、環境性能にも配慮された設計で、快適性と省エネルギーを両立。東京駅の地下ネットワークに直結し、あらゆる方面へのアクセスが容易です。日本の中心である丸の内エリアにおいて、歴史的価値と先進性を兼ね備えたオフィス環境は、企業の格式を高める上で大きなアドバンテージとなるでしょう。

- 所在地:東京都千代田区丸の内二丁目

- 竣工年:2012年

- 階数:地上38階、地下4階

- 高さ:約200m

- 延床面積:約212,000㎡

- 情報源:日本郵政不動産株式会社 公式サイト

⑧ 恵比寿ガーデンプレイスタワー

1994年の開業以来、恵比寿のランドマークとして親しまれているのが「恵比寿ガーデンプレイスタワー」です。サッポロビール工場跡地の再開発によって誕生した複合都市「恵比寿ガーデンプレイス」の中核施設であり、オフィスを中心に、デパート、映画館、美術館、レストラン、ホテルなどが集積しています。

JR恵比寿駅から動く通路「スカイウォーク」で結ばれており、アクセスも快適です。緑豊かなオープンスペースとヨーロピアンテイストの街並みは、他のビジネス街とは異なる落ち着きと洗練された雰囲気を持っています。近年、大規模なリニューアルが行われ、商業エリアや共用空間が一新されました。働く場所と憩いの場が融合した環境は、従業員のワークライフバランスを重視する企業にとって魅力的な選択肢です。

- 所在地:東京都渋谷区恵比寿四丁目

- 竣工年:1994年

- 階数:地上40階、地下5階

- 高さ:約167m

- 延床面積:約158,200㎡

- 情報源:恵比寿ガーデンプレイス 公式サイト

⑨ 新宿三井ビルディング

「黒いピラミッド」のような特徴的な外観で知られる「新宿三井ビルディング」は、1974年の竣工以来、西新宿の超高層ビル群の草分け的存在として、長年にわたり日本のビジネスシーンを支えてきました。竣工当時は日本一の高さを誇った歴史あるビルです。

その歴史と信頼性は、入居する企業にとって大きな価値となります。近年では、時代のニーズに合わせて大規模なリニューアル工事を実施しており、外装の刷新や省エネ性能の向上、防災機能の強化、共用スペースの現代化などが行われ、築年数を感じさせない快適なオフィス環境へと生まれ変わっています。新宿駅という巨大ターミナルへのアクセスの良さと、歴史に裏打ちされた安心感は、今なお多くの企業に選ばれる理由となっています。

- 所在地:東京都新宿区西新宿二丁目

- 竣工年:1974年

- 階数:地上55階、地下3階

- 高さ:約225m

- 延床面積:約179,900㎡

- 情報源:三井不動産株式会社 公式サイト

⑩ アークヒルズ仙石山森タワー

六本木一丁目と神谷町の間に位置する「アークヒルズ仙石山森タワー」は、オフィスと高機能なレジデンス(住宅)が一体となった複合タワーです。緑豊かな敷地内にそびえ立ち、都心にありながら落ち着いた住環境と高度なビジネス環境を両立させています。

「職住近接」を高いレベルで実現できるのが最大の特徴で、多忙なビジネスパーソンや海外からのエグゼクティブに高い人気を誇ります。オフィスフロアは、高いセキュリティレベルと充実した設備を備え、グローバル企業のニーズに応えます。周辺には大使館なども多く、国際色豊かなエリアです。仕事とプライベートのシームレスな連携を求める現代の働き方にマッチした、先進的なオフィスビルと言えるでしょう。

- 所在地:東京都港区六本木一丁目

- 竣工年:2012年

- 階数:地上47階、地下4階

- 高さ:約207m

- 延床面積:約143,500㎡

- 情報源:森ビル株式会社 公式サイト

オフィスビルとは

オフィスビルは、現代のビジネス活動に不可欠なインフラですが、その定義や役割は時代とともに変化しています。ここでは、オフィスビルの基本的な意味と、しばしば混同される超高層ビルとの違いについて掘り下げて解説します。

事務所としての利用が主な建物のこと

オフィスビルの最も基本的な定義は、「主たる用途が事務所である建物」です。企業や団体が事業活動を行うための執務スペース、会議室、役員室などを備えた建物を指します。建築基準法上の用途区分では「事務所」に分類され、不特定多数の人が出入りする商業施設やホテルとは異なる法規制が適用されます。

しかし、現代のオフィスビルは、単にデスクを並べて仕事をするだけの「箱」ではありません。その役割は大きく進化・多様化しています。

1. イノベーション創出の場として

かつてのオフィスは、個人の作業効率を追求する場でした。しかし現在は、社員同士の偶発的な出会いやコミュニケーションを促し、新たなアイデアやイノベーションを生み出すための「コラボレーションハブ」としての役割が重視されています。そのため、固定席を設けないフリーアドレスに対応した大部屋空間、気軽に打ち合わせができるソファスペース、リラックスできるカフェテリアやリフレッシュルームなどが積極的に導入されています。

2. 企業ブランディングの拠点として

どのエリアの、どのビルにオフィスを構えるかは、企業のブランドイメージを大きく左右します。「丸の内のハイグレードビル」であれば信頼性や安定性、「渋谷の最新ビル」であれば先進性や創造性といったイメージを、取引先や顧客、そして求職者に与えることができます。オフィスは、企業の価値観や文化を体現する「メディア」としての側面を持っているのです。エントランスのデザインや内装にこだわることも、ブランディング戦略の一環と言えます。

3. 人材獲得・定着のためのプラットフォームとして

少子高齢化が進む中、優秀な人材の獲得と定着は企業にとって最重要課題の一つです。魅力的で快適なオフィス環境は、従業員満足度(ES)を向上させ、エンゲージメントを高める上で非常に効果的です。通勤しやすい立地、充実した周辺環境、健康をサポートする設備(フィットネスジムや仮眠室など)、緑豊かな空間などは、「この会社で働きたい」と思わせる重要な要素となります。

4. サステナビリティ(持続可能性)への貢献

近年では、環境への配慮もオフィスビルに求められる重要な要素です。太陽光発電や地熱利用、高効率な空調システム、LED照明の導入などによってエネルギー消費を抑え、CO2排出量を削減する「グリーンビルディング」が増えています。こうした環境配慮型のビルに入居することは、企業のSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みをアピールすることにも繋がります。

このように、オフィスビルは単なる「事務所」から、イノベーション、ブランディング、人材戦略、サステナビリティといった経営課題を解決するための多機能なプラットフォームへと進化を遂げているのです。

超高層ビルとの違い

「オフィスビル」と「超高層ビル」は、しばしば同じ意味で使われることがありますが、厳密には異なる概念です。両者の違いを理解することで、ビル選びの視野が広がります。

まず、超高層ビルの定義から見ていきましょう。建築基準法第20条において、高さが60mを超える建築物は「超高層建築物」と定義されています。この60mという高さは、はしご車による外部からの消火・救出活動が困難になる一つの目安であり、通常の建物よりも厳しい構造安全基準や防災設備の設置が義務付けられています。

一方で、オフィスビルに高さの定義はありません。3階建ての低層ビルも、50階建ての超高層ビルも、主たる用途が事務所であれば、それは「オフィスビル」です。

つまり、両者の関係は以下のようになります。

- 超高層オフィスビル:高さ60m超のオフィスビル(例:麻布台ヒルズ森JPタワー)

- 中・低層のオフィスビル:高さ60m以下のオフィスビル

- オフィス以外の超高層ビル:主たる用途が事務所ではない高さ60m超のビル(例:タワーマンション)

この関係性をまとめたのが以下の表です。

| 項目 | オフィスビル | 超高層ビル |

|---|---|---|

| 主な定義 | 事務所用途が主体の建物 | 高さ60mを超える建築物 |

| 用途 | 事務所が中心(単一用途が多い傾向) | オフィス、商業、ホテル、住宅など複合用途(ミクストユース)が多い |

| 高さ | 様々(低層〜超高層まで) | 60mを超える |

| 関係性 | 超高層のオフィスビルもあれば、低・中層のオフィスビルもある | オフィス用途の超高層ビルもあれば、住宅専用の超高層ビルもある |

超高層ビルがオフィス用途を含む場合、多くは「ミクストユース(複合用途)」と呼ばれる形態をとります。これは、低層階に商業施設やクリニック、中層階にオフィス、高層階にホテルや住宅を配置するといったように、一つの建物内に複数の機能を持たせる都市開発の手法です。これにより、ビル単体で、あるいは周辺エリア全体で「職・住・遊・学」が完結する利便性の高い街づくりが可能になります。

超高層オフィスビルで働くメリットとしては、優れた眺望、高いステータス性、ランドマークとしての知名度などが挙げられます。一方で、デメリットとしては、朝の通勤ラッシュ時にエレベーターが混雑する可能性や、地震や火災といった災害発生時の避難に時間がかかるリスクなどが考えられます。そのため、超高層ビルでは、エレベーターの効率的な運行システム(行先階に応じて乗るエレベーターを割り振るシステムなど)や、綿密な防災計画、災害用備蓄倉庫の設置などが極めて重要になります。

オフィスビルを選ぶ際には、「超高層」という響きだけに惹かれるのではなく、そのビルが自社の事業内容や働き方、企業文化に本当に合っているかを、複合的な視点から見極めることが大切です。

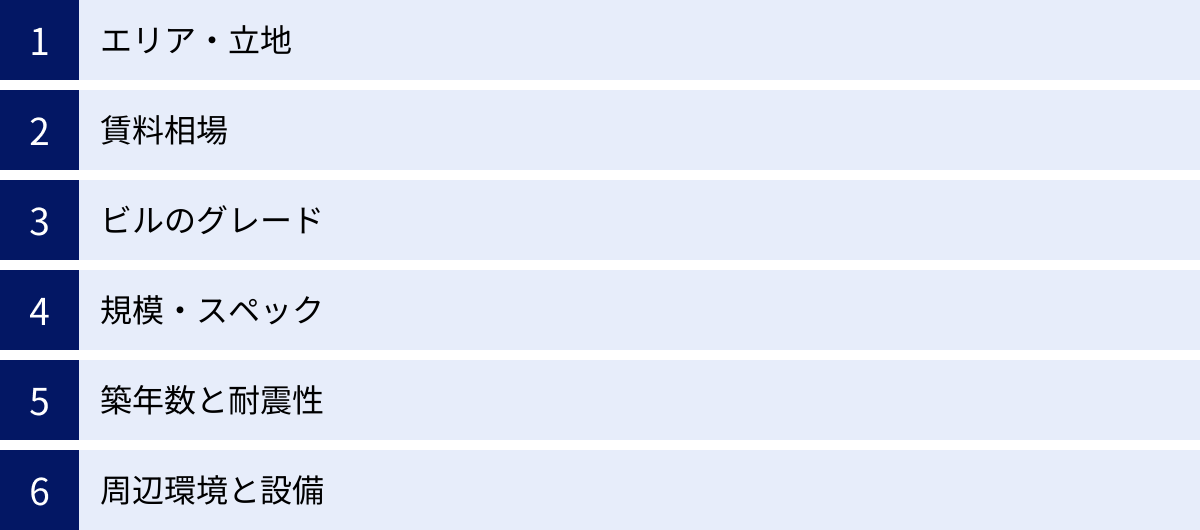

オフィスビルを比較する際の6つの重要ポイント

理想的なオフィスビルを見つけるためには、多角的な視点から物件を評価する必要があります。ここでは、オフィスビルを比較する上で特に重要となる6つのポイントを詳しく解説します。これらの要素を総合的に検討することが、移転の成功に繋がります。

① エリア・立地

オフィスビルの「エリア・立地」は、企業の事業活動そのものに直結する最も基本的な要素です。単に住所が決まるというだけでなく、ビジネスの効率、従業員の満足度、そして企業ブランディングにまで大きな影響を与えます。

1. 交通利便性

まず考慮すべきは、従業員の通勤のしやすさです。最寄り駅からの徒歩分数は、一般的に「徒歩5分以内」が一つの目安とされます。距離が遠くなると、雨天時や夏場の通勤が負担となり、従業員の満足度低下や離職に繋がる可能性もあります。また、利用できる路線数も重要です。複数路線が利用できる駅であれば、一部の路線で遅延や運休が発生しても、代替ルートを確保しやすく、通勤や営業活動への影響を最小限に抑えられます。

2. 取引先へのアクセス

自社の主要な取引先や顧客がどのエリアに集中しているかも考慮すべき点です。頻繁に訪問する必要がある場合、アクセスの良い立地は移動時間とコストを削減し、ビジネスの効率を格段に向上させます。

3. エリアのブランドイメージ

エリアには、それぞれ独自の「色」があります。例えば、丸の内・大手町は「日本の金融・ビジネスの中心地」、渋谷は「IT・スタートアップの聖地」、銀座は「高級・ファッション」、新宿は「多様性・巨大ターミナル」といったイメージです。自社の業種や企業文化、目指すブランドイメージと合致するエリアにオフィスを構えることで、名刺代わりとなる強力なメッセージを発信できます。これは、採用活動においても、求める人材像に響きやすくなるというメリットがあります。

4. 採用競争力への影響

優秀な人材を確保する上で、オフィスの立地は無視できません。特に若手層は、通勤の利便性だけでなく、仕事終わりに食事や買い物を楽しめるか、カルチャー施設が近くにあるかといった「街の魅力」も重視する傾向があります。魅力的なエリアにオフィスを構えることは、採用市場における大きなアピールポイントとなり得ます。

② 賃料相場

オフィスの移転・維持にかかるコストは、企業経営において大きな割合を占めます。そのため、賃料を正しく理解し、自社の予算と照らし合わせることが不可欠です。

1. 賃料の構成要素

オフィスビルの賃料は、一般的に以下の要素で構成されています。

- 賃料(本体賃料): 執務スペースなど専有部分の利用対価です。「坪単価」で表示されることが多く、例えば「坪単価25,000円」の100坪のオフィスなら、月額賃料は250万円となります。

- 共益費(管理費): エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の維持管理(清掃、警備、光熱費など)に充てられる費用です。これも坪単価で設定されるのが一般的です。物件を探す際は、表示されている賃料が共益費込みなのか別途なのかを必ず確認しましょう。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に備えて、契約時にオーナーに預けるお金です。賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場とされています。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。

- その他: 礼金(オーナーへの謝礼金)、更新料(契約更新時に発生)、償却(保証金のうち返還されない割合)などが契約内容によって定められている場合があります。

2. フリーレントの活用

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(1ヶ月〜6ヶ月程度)、賃料が無料になる契約形態です。移転には内装工事や引越しなど多額の初期費用がかかるため、フリーレント期間がある物件を選ぶことで、初期コストを大幅に抑えることができます。特に空室が目立つ時期や、新規供給が多いエリアでは、交渉によってフリーレントを付けてもらえる可能性があります。

3. 相場を左右する要因

賃料相場は、前述の「エリア・立地」に最も大きく影響されますが、それ以外にも、ビルのグレード、築年数、規模、設備、さらには同じビル内でも階数や眺望によって変動します。コストを重視するあまり、事業に必要なスペックを満たさない物件を選んでしまうと、後々の業務に支障をきたす恐れがあります。自社の事業計画と財務状況を鑑み、最適なバランスを見極めることが重要です。

③ ビルのグレード

オフィスビルは、その品質やスペックに応じて、一般的に「A・B・C」といったグレードに分類されます。これは公的な定義ではありませんが、不動産市場における目安として広く用いられています。自社のステージや目的に合ったグレードのビルを選ぶことが、費用対効果の高いオフィス戦略に繋がります。

Aグレードビル(ハイグレードビル)

都心の主要駅近くに立地する、大規模で築年数が新しく、最高水準の設備を備えたビルを指します。一般的な基準としては、以下のような項目が挙げられます。

- 規模: 延床面積10,000坪以上、基準階面積(ワンフロアの面積)300坪以上

- スペック: 天井高2.8m以上、OAフロア(床下の配線スペース)100mm以上、個別空調

- 耐震性: 新耐震基準を満たすだけでなく、制震・免震構造を採用

- その他: 24時間有人管理、予備電源の確保など、高いBCP性能

大企業の本社や外資系企業が多く入居し、企業のステータスや信頼性を高める効果が期待できます。

Bグレードビル

Aグレードビルに準ずる品質を持つビルです。規模や築年数がAグレードの基準に一歩及ばないものの、設備は充実しており、ビジネスを行う上で十分な機能性を備えています。Aグレードビルよりも賃料が手頃なため、コストと品質のバランスを重視する成長企業や、大企業の支店・営業所などに適しています。

Cグレードビル

比較的小規模で築年数が経過しているビルを指します。設備は最新ではありませんが、その分賃料が安価なのが最大のメリットです。コストを最優先したいスタートアップ企業や、立地にこだわりたい小規模事業所などに向いています。近年では、Cグレードビルをフルリノベーションし、デザイン性の高い魅力的なオフィスとして再生する「セットアップオフィス」も増えています。

どのグレードを選ぶべきかは、企業のフェーズや戦略によって異なります。ブランドイメージを重視するのか、コスト効率を求めるのか、従業員の働きやすさを優先するのか、自社の優先順位を明確にすることが大切です。

④ 規模・スペック

ビルの物理的な仕様である「規模・スペック」は、オフィスの使い勝手や快適性、将来的な拡張性に直接関わってきます。

1. 延床面積と基準階面積

- 延床面積: ビル全体の床面積の合計です。ビルの規模感を示す指標となります。

- 基準階面積: オフィスフロアの典型的な1フロアあたりの面積です。レイアウトを検討する上で最も重要な指標であり、「ワンフロアで何人の従業員を収容できるか」を左右します。人員が増えた際に、同じフロア内で増床できるか、あるいは別フロアを借りる必要があるかなど、将来の事業計画にも関わってきます。

2. フロアの形状とコアの位置

基準階面積が同じでも、フロアの形(整形か不整形か)や、エレベーター・階段・トイレなどが集まる「コア」の位置によって、レイアウトの自由度は大きく変わります。コアが中央にある「センターコア」は、窓面を広く執務スペースに使える反面、フロアが分断されがちです。壁際にコアがある「サイドコア」は、一体感のある広々とした執務空間を作りやすいというメリットがあります。

3. 天井高・OAフロア

- 天井高: 天井が高い(一般的に2.7m〜2.8m以上)と、開放感が生まれ、ワーカーの心理的なストレスを軽減する効果が期待できます。

- OAフロア: 床下に配線用の空間が設けられているフロアのことです。この高さ(50mm〜100mm程度)が大きいほど、デスクレイアウトの変更に伴う電話線やLANケーブルの配線作業が容易になります。

4. 空調・電気容量

- 空調方式: フロア全体を一括で管理する「セントラル空調」と、エリアごとに細かく温度設定ができる「個別空調」があります。部署によって業務時間や体感温度が異なる場合、個別空調の方が柔軟な運用が可能で、従業員満足度も高まります。

- コンセント容量: PCやサーバーなど、使用するIT機器の電力量に対応できる十分な電気容量が確保されているかを確認する必要があります。容量が不足すると、増設工事に別途費用がかかる場合があります。

⑤ 築年数と耐震性

ビルの安全性と資産価値に関わる重要なポイントが、築年数と耐震性です。

1. 築年数の影響

築年数が古いビルは、外観や内装の老朽化、設備の旧式化といったデメリットがある一方で、賃料が比較的安いというメリットがあります。ただし、近年は大規模なリノベーションによって、古いビルでも最新ビルと遜色ない内装や設備を備えているケースも増えています。表面的な築年数だけでなく、過去の修繕履歴や今後の改修計画も確認するとよいでしょう。

2. 最重要項目としての耐震性

日本でビジネスを行う以上、地震への備えは不可欠です。ビルの耐震性を判断する上で最も重要な基準が「新耐震基準」です。これは、1981年6月1日に導入された基準で、「震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しない」ことを目標としています。したがって、オフィスを選ぶ際は、1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物であることが最低条件となります。

さらに、ハイグレードビルでは、より高度な耐震技術が採用されています。

- 制震構造: 建物内にダンパーなどの「制震装置」を設置し、地震の揺れを吸収して建物の変形を抑える構造です。高層階の揺れを軽減する効果があります。

- 免震構造: 建物の基礎部分に積層ゴムなどの「免震装置」を設置し、地面の揺れが直接建物に伝わらないようにする構造です。建物全体の揺れを大幅に低減し、室内の什器の転倒なども防ぐ効果が最も高いとされています。

企業のBCP(事業継続計画)の観点からも、従業員の安全確保と事業資産の保護のために、できるだけ耐震性能の高いビルを選ぶことが強く推奨されます。

⑥ 周辺環境と設備

オフィスの快適性は、ビルの中だけで完結するものではありません。ビルの周辺環境や、ビル内の共用設備も、従業員の働きやすさや満足度に大きく影響します。

1. 周辺環境の利便性

日々の業務や生活を支える施設の充実は、見過ごせないポイントです。

- 飲食店・カフェ: ランチの選択肢が豊富であることは、従業員の楽しみの一つです。クライアントとの会食に使えるお店が近くにあると便利です。

- コンビニ・スーパー: ちょっとした買い物に便利です。

- 銀行・郵便局: 経理業務などで利用頻度の高い施設が近くにあると、業務効率が上がります。

- クリニック・薬局: 体調不良時にすぐに受診できる環境は、従業員の安心に繋がります。

- 公園・緑地: 昼休みにリフレッシュできる緑豊かな空間があると、心身の健康維持に役立ちます。

2. 共用設備の充実度

ビル内の共用設備も、ビルのグレードや快適性を測る上で重要です。

- エントランス: ビルの「顔」とも言える場所です。来訪者に与える印象を左右するため、デザイン性や清潔感、開放感は重要です。

- エレベーター: 基数やスピードが十分でないと、朝のラッシュ時などに待たされ、ストレスの原因になります。

- セキュリティ: 機械警備だけでなく、24時間常駐の有人警備があると、セキュリティレベルは格段に高まります。ICカードによる入退室管理システムも今や標準的な設備です。

- その他: 貸会議室、リフレッシュスペース、喫煙室、駐車場・駐輪場、フィットネスジム、シャワールームなど、付帯設備が充実しているほど、ワーカーは快適に過ごすことができます。

これらの周辺環境や共用設備は、従業員のエンゲージメントを高め、生産性向上に貢献する「隠れた資産」と言えるでしょう。

【エリア別】東京の主要オフィス街5選

東京には個性豊かなオフィス街が数多く存在します。ここでは、特に代表的な5つのエリアについて、その特徴と賃料相場を解説します。自社のビジネスに最適なエリアを見つけるための参考にしてください。

※賃料相場は、市況やビルのグレード、立地条件によって変動するため、あくまで目安としてご覧ください。

| エリア | 特徴 | 賃料相場(共益費込・坪あたり)※目安 |

|---|---|---|

| 丸の内・大手町・有楽町 | 日本のビジネス中枢。大企業・金融機関が集積。圧倒的なステータス。 | 約30,000円 ~ 45,000円 |

| 渋谷 | IT・スタートアップの聖地。クリエイティブな雰囲気で若者に人気。 | 約28,000円 ~ 40,000円 |

| 新宿 | 多様な業種が集まる巨大ターミナル。超高層ビル群と商業エリアが共存。 | 約24,000円 ~ 35,000円 |

| 日本橋・八重洲・京橋 | 歴史と革新が共存。東京駅東側のビジネス街。再開発で進化中。 | 約26,000円 ~ 38,000円 |

| 港区(新橋・虎ノ門・六本木) | 国際的で多様なビジネス拠点。エリアごとに異なる特色を持つ。 | 約25,000円 ~ 42,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ(2024年5月時点の都心5区平均データなどを基に作成)

① 丸の内・大手町・有楽町エリア

特徴

日本のビジネスを動かす中心地、それが丸の内・大手町・有楽町エリアです。日本の名だたるメガバンク、総合商社、大手メーカーなどの本社がこの地に集結しており、その街並みはまさに日本の経済中枢としての風格を漂わせています。

最大の強みは、圧倒的なステータスと信頼性です。「丸の内にオフィスがある」という事実は、それだけで企業の信用力を高め、国内外の取引において有利に働くことがあります。また、日本の玄関口である東京駅を擁し、新幹線、JR各線、地下鉄網が集中する交通の要衝でもあります。国内のどの主要都市へも、そして海外へもスムーズにアクセスできる利便性は、他のエリアの追随を許しません。

近年は再開発によって、オフィスだけでなく、高級ブランドから個性的なショップまで揃う商業施設や、文化施設、レストランなども充実。「丸の内仲通り」は美しい街路樹が整備され、洗練された雰囲気の中でショッピングや散策を楽しめる、働く人にも訪れる人にも魅力的な空間となっています。

賃料相場

このエリアの賃料は、東京23区内で最も高い水準にあります。特に東京駅に直結するようなハイグレードビルの坪単価は非常に高く、限られた企業しか入居できないのが実情です。しかし、そのコストに見合うだけのブランド価値とビジネス機会があるエリアと言えます。大手企業や金融機関、法律事務所など、企業の信頼性が事業の根幹をなす業種に最適なエリアです。

② 渋谷エリア

特徴

かつては「若者の街」というイメージが強かった渋谷ですが、2010年代以降の大規模な再開発を経て、日本を代表するIT・スタートアップの集積地へと変貌を遂げました。渋谷スクランブルスクエアや渋谷ヒカリエといった新しいランドマークが次々と誕生し、多くのテクノロジー企業やクリエイティブ企業がこの地にオフィスを構えています。

渋谷エリアの魅力は、そのクリエイティビティを刺激する活気とダイナミズムにあります。常に新しいカルチャーが生まれ、多様なバックグラウンドを持つ人々が交流するこの街の雰囲気は、イノベーションを求める企業にとって最高の環境です。スタートアップ向けのコワーキングスペースやインキュベーション施設も豊富で、新たなビジネスが生まれやすいエコシステムが形成されています。

交通の面でも、JR、東急、京王、東京メトロの複数路線が乗り入れるターミナル駅であり、都内各所へのアクセスは良好です。

賃料相場

再開発の進展とIT企業の集積により、渋谷エリアの賃料相場は急上昇しており、現在では丸の内エリアに匹敵するほどの高水準となっています。特に駅周辺の新しいハイグレードビルは人気が高く、空室が出にくい状況が続いています。IT、Webサービス、広告、エンターテインメントなど、先進性や創造性を企業の強みとしたい業種に絶好のエリアです。

③ 新宿エリア

特徴

世界一の乗降客数を誇る新宿駅を核とする新宿エリアは、多様な顔を持つ巨大なビジネス・商業都市です。東京都庁をはじめとする超高層ビルが林立する「西新宿」、百貨店や専門店がひしめく商業の中心地「東新宿・新宿三丁目」、そして歓楽街として知られる「歌舞伎町」など、エリアごとに全く異なる性格を持っています。

西新宿のオフィス街は、損害保険会社やIT企業、メーカーなど、幅広い業種の企業が集積しています。歴史のあるビルが多いですが、近年はリニューアルによって競争力を維持しているビルも少なくありません。新宿駅の交通利便性は言うまでもなく、あらゆる業種、あらゆる企業規模のニーズに応えられる懐の深さが新宿エリアの最大の魅力です。人材派遣会社や専門学校なども多く、人材確保の面でも利点があります。

賃料相場

賃料相場は、丸の内や渋谷と比較するとやや手頃な水準になる傾向があります。特に、駅から少し離れたエリアや、築年数の経過したビルであれば、コストを抑えつつ利便性の高いオフィスを確保することも可能です。コストパフォーマンスを重視しつつ、交通の便の良さを求める企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。

④ 日本橋・八重洲・京橋エリア

特徴

江戸時代から商業の中心として栄えた日本橋、東京駅の東側の玄関口である八重洲、そして銀座と日本橋を繋ぐ京橋。このエリアは、歴史と伝統が息づく街でありながら、大規模な再開発によって新たな魅力が生まれているエリアです。三越や髙島屋といった老舗百貨店が佇む一方で、コレド室町や東京ミッドタウン八重洲といった最新の複合施設が誕生し、新旧が融合した独特の雰囲気を醸し出しています。

東京駅八重洲口に近いため、新幹線を利用した地方出張が多い企業にとって非常に便利です。また、首都高速道路の出入口も近く、車でのアクセスも良好です。業種としては、歴史的背景から製薬会社や金融機関、老舗企業などが多く集積しています。落ち着いた環境で、腰を据えてビジネスに取り組みたい企業に適したエリアです。

賃料相場

賃料水準は、隣接する丸の内エリアに近い高水準で推移しています。特に、東京ミッドタウン八重洲の誕生など、近年の再開発によってエリア全体の価値が向上し、賃料も上昇傾向にあります。伝統と革新が共存する環境で、確固たるビジネス基盤を築きたい企業におすすめです。

⑤ 港区エリア(新橋・虎ノ門・六本木)

特徴

港区は、エリアごとに異なる特色を持つ、非常に多様性に富んだビジネスエリアです。

- 新橋: 「サラリーマンの聖地」として知られ、中小企業やベンチャー企業が多く集まる活気ある街です。官公庁街である霞が関にも近く、関連業種の企業にとっても便利な立地です。

- 虎ノ門: かつては霞が関に近い官僚的な街というイメージでしたが、虎ノ門ヒルズの開発を筆頭に、「国際新都心・グローバルビジネスセンター」へと劇的な変貌を遂げています。外資系企業や法律事務所などが集まり、国際的なビジネス拠点としての地位を確立しています。

- 六本木: 六本木ヒルズや東京ミッドタウンといった大規模複合施設を擁し、外資系IT企業や金融、エンターテインメント関連企業が集積する、洗練された国際的な街です。職住遊が近接したライフスタイルを実現できるエリアでもあります。

このように、港区内でもエリアによって集まる企業や街の雰囲気が大きく異なるため、自社のビジネスモデルやターゲットに応じて最適な場所を選ぶことができます。

賃料相場

賃料相場はエリアによって差があります。虎ノ門や六本木のハイグレードビルは、丸の内や渋谷と並ぶ都内トップクラスの水準です。一方で、新橋エリアでは、比較的手頃な物件も見つけやすい傾向にあります。グローバルな事業展開を目指す企業や、特定の業界の集積地でビジネスを行いたい企業にとって、港区は非常に魅力的な選択肢となります。

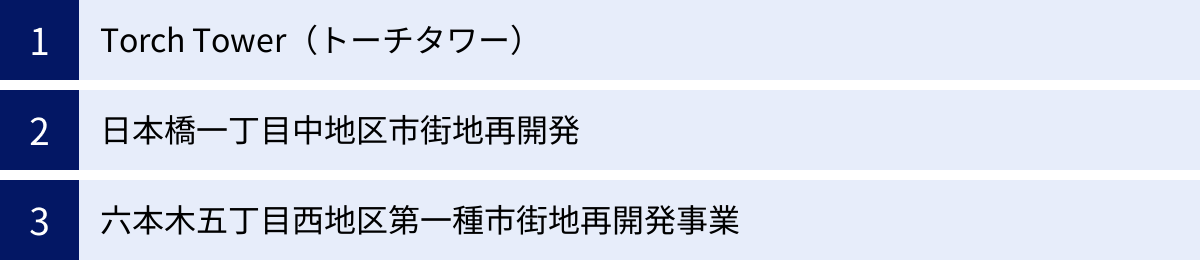

【2024年以降】東京で建設・開業予定の注目オフィスビル

東京の進化は止まりません。2024年以降も、都市の風景とビジネスの常識を塗り替えるような、注目の大規模再開発プロジェクトが目白押しです。ここでは、未来の東京を象徴する3つのプロジェクトをご紹介します。

Torch Tower(トーチタワー)

「Torch Tower(トーチタワー)」は、東京駅日本橋口前で進行中の「TOKYO TORCH」街区内に建設される超高層ビルです。2027年度に竣工予定で、その高さは約390mに達し、麻布台ヒルズ森JPタワーを抜いて日本一の高さとなる予定です。

このビルのコンセプトは「日本を明るく、元気にする」。その名の通り、まるでトーチのように日本の未来を照らす存在を目指しています。主要な用途はオフィスですが、高層部には展望施設やラグジュアリーホテル、中層部には大規模なホールが計画されています。特に注目すべきは、ビルの頂上部、地上約300mの高さに設けられる「空の広場」です。屋外空間でありながら、風の影響を抑え、緑豊かな丘のような空間となる予定で、これまでにない都市体験を提供してくれるでしょう。

東京駅に隣接するという最高の立地に、日本一の高さと革新的な施設を備えたTorch Towerは、完成すれば間違いなく東京、そして日本の新たなシンボルとなります。このビルにオフィスを構えることは、企業にとって計り知れない価値をもたらすと考えられます。

- プロジェクト名: TOKYO TORCH(Torch Tower)

- 所在地: 東京都千代田区大手町二丁目、中央区八重洲一丁目

- 竣工予定: 2027年度

- 高さ: 約390m

- 情報源: 三菱地所株式会社 公式サイト

日本橋一丁目中地区市街地再開発

歴史ある日本橋エリアでも、未来に向けた大規模な再開発が進行中です。その中核となるのが「日本橋一丁目中地区市街地再開発」です。このプロジェクトでは、A〜Cの3つの街区が一体的に整備され、その中心となるC街区には高さ約284mの超高層複合ビルが2026年3月に竣工予定です。

このプロジェクトの大きな特徴は、歴史的建造物の保存と活用です。敷地内にある重要文化財「日本橋野村ビルディング旧館」は、その歴史的な外観を保存しながら、新たな施設の一部として再生されます。超高層ビルの足元に歴史的な街並みが共存する風景は、日本橋ならではの魅力をさらに高めるでしょう。

ビル内には、オフィス、商業施設のほか、ヒルトン社の最上位ラグジュアリーブランド「ウォルドーフ・アストリア東京日本橋」や、国際会議にも対応可能なMICE施設が入居する予定です。歴史と伝統を尊重しつつ、国際的なビジネス・交流機能を強化するこのプロジェクトは、日本橋エリアの価値を飛躍的に向上させることが期待されています。

- プロジェクト名: 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業

- 所在地: 東京都中央区日本橋一丁目

- 竣工予定: 2026年3月(C街区)

- 高さ: 約284m(C街区)

- 情報源: 三井不動産株式会社、野村不動産株式会社 プレスリリース

六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業

「第二の六本木ヒルズ」とも称される、非常に大規模な再開発プロジェクトが「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業」です。六本木ヒルズの東側、外苑東通りと麻布通りの間に位置する広大なエリアを一体的に開発する計画で、そのスケールとインパクトは計り知れません。

計画では、オフィス、住宅、ホテル、商業施設、エンターテインメント施設、文化交流施設などが複合した街づくりが目指されています。特に目を引くのは、A街区に計画されている高さ約327mのメインタワーと、B街区の高さ約288mの住宅・ホテルタワーです。これらが完成すれば、六本木ヒルズや東京ミッドタウンと並び、六本木のスカイラインを劇的に変えることになります。

このプロジェクトでは、国際的な文化都心としての機能強化が図られるほか、緑豊かなオープンスペースの創出や、災害に強い街づくりも重視されています。まだ計画段階の部分も多いですが、2030年頃の竣工を目指しており、完成すれば麻布台ヒルズに匹敵する、あるいはそれ以上のインパクトを持つ新たな「街」が誕生することでしょう。東京の国際競争力をさらに高める、まさに未来への投資と言えるプロジェクトです。

- プロジェクト名: 六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業

- 所在地: 東京都港区六本木五丁目、六本木六丁目、麻布永坂町

- 竣工予定: 2030年頃

- 高さ: 約327m(A-1街区)、約288m(B街区)

- 情報源: 森ビル株式会社 公式サイト、港区ホームページ

東京のオフィスビルに関するよくある質問

ここまで東京のオフィスビルについて詳しく解説してきましたが、最後に、特に多く寄せられる質問についてQ&A形式でお答えします。

東京で最も高いオフィスビルは?

2024年5月現在、東京で最も高いビルは、2023年に開業した「麻布台ヒルズ森JPタワー」で、その高さは約330mです。 これは、大阪の「あべのハルカス」(高さ300m)を上回り、日本一の高さを誇ります。ただし、このビルはオフィスだけでなく、住宅、商業施設、ホテルなども含む複合施設です。純粋なオフィス単体ビルとしてではなく、複合ビルとしての高さ日本一となります。

そして、この記録は数年で塗り替えられる予定です。前述の通り、東京駅前で建設中の「Torch Tower(トーチタワー)」が2027年度に竣工すると、高さ約390mとなり、新たな日本一の超高層ビルとなります。

このように、東京のスカイラインは常に変化しており、「最も高いビル」の称号も移り変わっていきます。ビルを選ぶ際には、高さというスペックだけでなく、そのビルが持つコンセプトや機能性、周辺エリアとの連携など、総合的な価値を見極めることが重要です。

- 情報源: 森ビル株式会社 公式サイト、三菱地所株式会社 公式サイト

オフィスビルの賃料はどうやって決まる?

オフィスビルの賃料は、単一の要因で決まるわけではなく、様々な要素が複雑に絡み合って設定されます。主な決定要因は以下の通りです。

- 立地(エリア・駅からの距離): 最も大きな影響を与える要素です。丸の内や虎ノ門といったブランド力のあるエリア、主要なターミナル駅に近いほど賃料は高くなります。

- ビルのグレード: 延床面積、築年数、設備の新しさなどによって決まるビルの格付けです。Aグレード(ハイグレード)ビルは当然ながら賃料も高くなります。

- 規模・スペック: 基準階面積の広さ、天井高、OAフロアの仕様、空調方式、耐震性能(免震・制震はプラス要因)などが賃料に反映されます。

- 階数・眺望: 同じビル内でも、一般的に高層階で眺望が良い区画ほど賃料は高く設定されます。

- 需給バランス: そのエリアのオフィス空室率も賃料を左右します。空室が多ければ賃料は下落傾向に、空室が少なければ上昇傾向になります。

- 契約条件: 契約期間の長さや、フリーレント(一定期間の賃料無料)の有無によって、実質的なコストは変わってきます。

これらの要因を総合的に勘案して、最終的な賃料が決定されます。賃料交渉の余地は物件や市況によりますが、複数の物件を比較検討し、相場感を把握した上で交渉に臨むことが重要です。

ビルの「グレード」とは具体的に何ですか?

ビルの「グレード」とは、オフィスビルの品質や格付けを示す指標で、一般的に不動産仲介会社などが独自の基準で「A」「B」「C」などに分類しています。法的に定められた明確な定義はありませんが、市場では共通認識として用いられており、ビル選びの重要な目安となります。

一般的に「Aグレードビル(ハイグレードビル)」と見なされるビルの具体的な基準は、以下のようになります。

| 項目 | Aグレードビルの一般的な基準 |

|---|---|

| 立地 | 都心の一等地、主要駅から徒歩5分以内など |

| 延床面積 | 10,000坪(約33,000㎡)以上 |

| 基準階面積 | 300坪(約1,000㎡)以上 |

| 築年数 | 比較的新しい(おおむね築15年以内) |

| 耐震性能 | 新耐震基準に加え、制震または免震構造を採用 |

| 天井高 | 2.8m以上 |

| OAフロア | 100mm以上 |

| 空調方式 | ゾーンごと・区画ごとに制御可能な個別空調 |

| 電気容量 | 余裕のある容量(例:50VA/㎡以上) |

| セキュリティ | 24時間有人管理、ICカードによる入退室管理など |

| BCP対応 | 非常用発電機、災害用備蓄倉庫などを完備 |

これらの基準をすべて満たすビルがAグレードとされ、企業のブランドイメージ向上や優秀な人材の確保に大きく貢献します。一方で、BグレードやCグレードのビルは、これらの基準の一部を満たさないものの、賃料が手頃であるというメリットがあります。自社の事業戦略や予算、優先順位を明確にし、どのグレードのビルが最適かを見極めることが、賢いオフィス選びの鍵となります。

まとめ

東京のオフィスビル市場は、絶え間ない都市再開発によって常に進化を続けています。2023年に開業した麻布台ヒルズや虎ノ門ヒルズステーションタワーに代表されるように、最新の技術とコンセプトを盛り込んだ魅力的なビルが次々と誕生し、企業に多様な選択肢を提供しています。

オフィス移転は、単に働く場所を変えるだけではありません。立地、グレード、スペック、周辺環境といった要素を慎重に比較検討し、自社のビジョンに合致したビルを選ぶことは、企業の成長を加速させるための重要な経営戦略です。それは、企業ブランディングの強化、従業員満足度の向上、そしてイノベーションの創出に直結します。

本記事でご紹介した人気オフィスビルランキングや比較のポイント、主要エリアの特徴が、皆様のオフィス戦略の一助となれば幸いです。さらに、2024年以降もTorch Towerをはじめとする注目のプロジェクトが控えており、ビジネス拠点としての東京の魅力はますます高まっていくことでしょう。

自社の未来を見据え、多角的な視点から最適なオフィスビルを選び抜くこと。それが、変化の激しい時代を勝ち抜くための、確かな第一歩となるはずです。