企業の成長戦略や多様化する働き方に対応するため、オフィスの役割はかつてなく重要になっています。事業拡大に伴う人員増加、ブランディングの強化、優秀な人材の獲得、あるいはコスト最適化など、オフィス移転を検討する理由は様々です。しかし、いざオフィスを探し始めると、「何から手をつければいいのか」「どのような費用がかかるのか」「契約手続きが複雑でわからない」といった壁に直面することも少なくありません。

特に「賃貸オフィス」は、自社のカルチャーを反映させた独自の空間を構築できる一方で、レンタルオフィスやシェアオフィスといった他の選択肢との違いや、契約形態の複雑さなど、理解しておくべき点が多く存在します。適切なオフィス選びは、従業員の満足度や生産性の向上、ひいては企業全体の成長に直結する重要な経営判断です。

この記事では、これから賃貸オフィスを探す企業の担当者様や経営者様に向けて、オフィス探しの基本から契約、入居までの全プロセスを網羅的に解説します。オフィス形態ごとの違い、具体的な探し方、契約の流れ、費用の内訳と相場、そして失敗しないための選び方のコツまで、あらゆる疑問を解消できる情報を提供します。この記事を読めば、自社にとって最適なオフィスを見つけ、スムーズな移転を実現するための確かな知識が身につくでしょう。

目次

賃貸オフィスとは?他のオフィス形態との違い

オフィス移転を検討する際、まず理解すべきは様々なオフィス形態の特性です。その中でも「賃貸オフィス」は、最も伝統的で一般的な選択肢と言えます。賃貸オフィスとは、ビルの一区画(フロアや部屋)を、特定の企業が占有して利用するために、ビルオーナー(貸主)と賃貸借契約を結ぶ形態を指します。契約期間は2年や3年といった年単位が基本で、比較的長期的な利用を前提としています。

最大の特徴は、借りた空間を自社の思い通りにレイアウトし、内装をデザインできる自由度の高さにあります。企業のブランドイメージを反映したエントランス、社員の働き方に合わせた執務スペース、コミュニケーションを活性化させるリフレッシュエリアなど、独自のオフィス環境をゼロから構築できます。

一方で、他のオフィス形態とは費用構造や提供されるサービス、契約の柔軟性などが大きく異なります。自社の事業フェーズや規模、オフィスに求める機能などを明確にした上で、最適な選択をすることが重要です。ここでは、賃貸オフィスと他の主要なオフィス形態との違いを詳しく比較・解説します。

| 比較項目 | 賃貸オフィス | レンタルオフィス | シェアオフィス | サービスオフィス | バーチャルオフィス |

|---|---|---|---|---|---|

| 空間の利用形態 | 専有空間 | 専有個室+共用部 | 共用空間(一部専有も) | 専有個室+共用部 | 物理的空間なし |

| 契約期間 | 長期(2年~) | 短期(数ヶ月~) | 短期(1ヶ月~) | 短期(数ヶ月~) | 短期(1ヶ月~) |

| 内装の自由度 | 非常に高い | 限定的・不可 | 不可 | 限定的・不可 | なし |

| 初期費用 | 高い(賃料6~12ヶ月分) | 安い(賃料1~3ヶ月分) | 安い(保証金程度) | 安い(賃料1~3ヶ月分) | 非常に安い |

| 提供サービス | 基本的になし | 受付、会議室など | 会議室、フリードリンクなど | 秘書、コンシェルジュなど | 住所利用、電話転送など |

| プライバシー | 高い | 比較的高い | 低い | 比較的高い | なし |

| 入居スピード | 時間がかかる | 早い | 早い | 早い | 最速 |

| 主な利用者 | 安定期の企業、本社 | スタートアップ、支店 | フリーランス、小規模チーム | 外資系企業、プロジェクト | ネットショップ、起業準備 |

レンタルオフィスとの違い

レンタルオフィスは、家具や通信環境があらかじめ整備された小規模な個室を、比較的短期間から借りられるサービスです。賃貸オフィスとの最大の違いは、「手軽さ」と「契約期間の柔軟性」にあります。

賃貸オフィスでは、契約後に内装工事やインフラ整備、家具の購入などが必要で、入居までに数ヶ月を要するのが一般的です。また、敷金や礼金といった初期費用が高額になる傾向があります。一方、レンタルオフィスはデスクや椅子、インターネット回線が完備されているため、契約後すぐに業務を開始できます。初期費用も保証金程度で済むことが多く、賃料には水道光熱費や通信費が含まれているオールインクルーシブ型の料金体系が主流です。

ただし、レンタルオフィスは内装の変更が原則としてできず、企業の個性を反映させるのは困難です。あくまで「借り物の空間」であり、ブランディングの観点では賃貸オフィスに劣ります。また、一人あたりの面積単価で比較すると、賃貸オフィスよりも割高になるケースが少なくありません。

- 賃貸オフィスが向いている企業: 企業のアイデンティティを反映したオフィスを作りたい、長期的な拠点として安定させたい、従業員数がある程度多く、コストパフォーマンスを重視したい企業。

- レンタルオフィスが向いている企業: 少人数での起業時、地方の支店や営業所の立ち上げ、期間限定のプロジェクトチームなど、スピーディかつ柔軟にオフィスを構えたい企業。

シェアオフィスとの違い

シェアオフィスは、複数の企業や個人がオープンスペースの執務空間を共有(シェア)して利用する形態です。コワーキングスペースとも呼ばれます。賃貸オフィスが「専有空間」であるのに対し、シェアオフィスは「共用空間」が基本である点が根本的に異なります。

最大のメリットは、圧倒的なコストの低さとコミュニティ形成の機会です。月額数万円程度から利用でき、初期費用もほとんどかかりません。異なる業種の利用者との交流が生まれやすく、新たなビジネスチャンスや協業につながる可能性も秘めています。

しかし、プライバシーやセキュリティの確保が難しいというデメリットがあります。オープンスペースでの作業となるため、機密情報や個人情報を扱う業務には不向きです。電話やWeb会議も周囲に気を使う必要があり、集中できる環境を確保しにくいと感じる人もいるでしょう。企業の拠点として登記はできても、賃貸オフィスのような「自社だけの城」としての機能や信頼性を得ることは難しいと言えます。

- 賃貸オフィスが向いている企業: 企業の機密情報を扱う、プライバシーを確保したい、独自の企業文化を醸成したい、社員の一体感を重視する企業。

- シェアオフィスが向いている企業: フリーランス、起業家、数名のスタートアップなど、コストを抑えつつ、他者との交流を求める個人や小規模チーム。

サービスオフィスとの違い

サービスオフィスは、レンタルオフィスの一種と位置づけられますが、より付加価値の高いサービスを提供している点で区別されます。家具やインフラが完備された個室という点ではレンタルオフィスと同様ですが、それに加えてバイリンガル対応の受付スタッフ、秘書代行、コンシェルジュサービス、郵便物管理、通訳・翻訳サービスなどが提供されることが特徴です。

そのため、海外企業の日本進出時の拠点や、高いレベルの接客が求められる士業、企業の重要なプロジェクトチームなどが主な利用者となります。賃貸オフィスと比較すると、ホスピタリティ面で圧倒的な優位性があります。来客対応や電話応対などをプロに任せられるため、本業に集中できる環境が手に入ります。

当然ながら、その分レンタルオフィスよりも賃料は高額に設定されています。また、内装の自由度が低い点や、長期利用でのコストパフォーマンスの課題はレンタルオフィスと共通しています。あくまで「サービスを利用する」という側面が強く、自社でオフィス環境をコントロールしたい企業には不向きです。

- 賃貸オフィスが向いている企業: 自社のスタッフで受付や総務機能をまかないたい、コストを管理しながら自社らしいオフィスを構築したい企業。

- サービスオフィスが向いている企業: 高品質なビジネスサポートを必要とする外資系企業、エグゼクティブ層、機密性の高いプロジェクトなど、オフィス運営をアウトソースしてコア業務に専念したい企業。

バーチャルオフィスとの違い

バーチャルオフィスは、物理的な執務スペースを持たず、「住所」「電話番号」といった事業に必要な情報だけを借りるサービスです。賃貸オフィスが「物理的な空間」を借りるのに対し、バーチャルオフィスは「仮想(バーチャル)の機能」を借りるという点で全く異なります。

主なサービス内容は、法人登記やWebサイト、名刺に記載できる一等地の住所利用、郵便物の受け取り・転送、専用電話番号の貸与と電話転送・代行サービスなどです。物理的な作業スペースは提供されませんが、オプションで会議室を時間単位で利用できる場合が多くあります。

最大のメリットは、月額数千円からという圧倒的な低コストで事業の拠点を構えられることです。自宅で仕事をするフリーランスや、主にインターネット上で完結するビジネスを行う起業家が、事業用の住所を持つことで社会的信用度を高める目的で利用します。

当然ながら、従業員が出社して働くための場所はないため、チームで業務を行う企業には適していません。また、業種によっては許認可が下りない(例:士業、古物商など、事業所要件があるもの)ケースもあるため注意が必要です。

- 賃貸オフィスが向いている企業: 従業員が常駐し、協働して業務を行う必要がある全ての企業。

- バーチャルオフィスが向いている企業: 物理的なオフィスが不要なネットショップ運営者、コンサルタント、ライターなどのフリーランス、事業開始前の法人登記を目的とする起業準備中の個人。

賃貸オフィスの探し方7選

自社に最適な賃貸オフィスを見つけるためには、様々な探し方を知り、それらを組み合わせて活用することが重要です。一つの方法に固執せず、企業の状況や求める条件に合わせてアプローチを変えることで、理想の物件に出会える確率が高まります。ここでは、代表的な7つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説します。

① 不動産仲介会社に依頼する

最もオーソドックスで信頼性の高い方法が、事業用不動産を専門に扱う仲介会社に依頼することです。特にオフィス移転が初めての企業や、専門的な知識がない場合には、プロのサポートを受けるのが最も確実な選択と言えるでしょう。

- メリット:

- 専門的な提案力: 企業の希望条件(エリア、面積、予算など)や移転の目的をヒアリングした上で、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。自社では気づかなかったような潜在的なニーズを掘り起こしてくれることもあります。

- 非公開物件の情報: 仲介会社は、Webサイトなどには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有しています。好条件の物件は公開前に決まってしまうことも多いため、こうした情報にアクセスできるのは大きな利点です。

- 交渉の代行: 賃料やフリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)、契約条件など、貸主との煩雑な交渉を代行してくれます。交渉のプロに任せることで、自社に有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 手間と時間の削減: 物件探しから内覧の手配、契約手続きまで、移転に関わる一連のプロセスをサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

- デメリット:

- 仲介手数料: 契約が成立すると、一般的に「賃料の1ヶ月分+消費税」の仲介手数料が発生します。

- 担当者との相性: 担当者の経験や知識、相性によって、提案の質が左右されることがあります。複数の仲介会社に相談し、信頼できる担当者を見つけることが重要です。

② オフィス専門のポータルサイトで探す

インターネット上には、賃貸オフィスに特化した物件情報ポータルサイトが多数存在します。時間や場所を問わずに膨大な物件情報を閲覧できるため、情報収集の第一歩として非常に有効です。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: 全国各地の膨大な物件情報が掲載されており、エリアや駅、賃料、面積、こだわり条件(新耐震基準、OAフロアなど)で絞り込み検索ができます。

- 比較検討のしやすさ: 複数の物件の賃料やスペックを一覧で比較できるため、相場感を掴むのに役立ちます。気になる物件をブックマークして、後からじっくり検討することも可能です。

- 手軽さ: スマートフォンやPCがあれば、いつでも気軽に物件探しを始められます。通勤時間や休憩中などの隙間時間を有効活用できます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上の情報が最新ではない場合があります。「募集中」と表示されていても、すでに商談が進んでいるケースも少なくありません。

- 情報過多: あまりに情報量が多いため、どの物件が良いのか判断が難しくなることがあります。明確な基準がないと、物件探しが迷走してしまう可能性もあります。

- 非公開物件は探せない: ポータルサイトに掲載されているのは、あくまで公開物件のみです。より条件の良い非公開物件にたどり着くには、結局、サイトを運営する仲介会社への問い合わせが必要になります。

③ 希望エリアの不動産会社に直接相談する

もし移転したいエリアが明確に決まっているなら、その地域に根ざした不動産会社に直接相談するのも一つの手です。大手仲介会社とは異なる視点からの情報が得られる可能性があります。

- メリット:

- 地域特化の深い情報: 長年そのエリアで営業している不動産会社は、地域の特性やビルごとの評判、オーナーの人柄といった、データだけではわからない「生きた情報」に精通しています。

- 掘り出し物物件: 地元のビルオーナーとの強固な信頼関係から、ポータルサイトなどには出回らない、その会社だけが扱う「掘り出し物物件」を紹介してもらえる可能性があります。

- 親身な対応: 地域密着型ならではの、きめ細やかで親身な対応が期待できます。

- デメリット:

- 情報量の限界: 取り扱い物件がそのエリアに限定されるため、広域で探したい場合には不向きです。

- 手間がかかる: 複数のエリアを比較検討したい場合、それぞれの地域の不動産会社を個別に訪問する必要があり、手間と時間がかかります。

④ 知人や取引先から紹介してもらう

経営者仲間や取引先など、信頼できる人脈からの紹介は、思わぬ優良物件に繋がる可能性があります。特に、移転を経験したことのある知人からの情報は非常に貴重です。

- メリット:

- 信頼性の高い情報: 紹介者が実際に利用して良かった仲介会社や、入居していたビルの情報など、信頼性の高い情報を得られます。

- 好条件での契約: ビルオーナーや管理会社を直接紹介してもらえた場合、仲介手数料が不要になったり、通常よりも有利な条件で交渉できたりする可能性があります。

- スムーズなコミュニケーション: 知人の紹介という「お墨付き」があるため、貸主側とのコミュニケーションが円滑に進みやすい傾向があります。

- デメリット:

- 機会の限定性: タイミングよく自社の条件に合う物件情報が出てくるとは限らず、非常に偶発的です。この方法だけに頼るのは現実的ではありません。

- 断りにくさ: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りにくいという心理的なプレッシャーを感じることがあります。

⑤ SNSで情報を探す

近年、X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを活用して、不動産会社の担当者やビルオーナーが直接、物件情報を発信するケースが増えています。

- メリット:

- リアルタイムな情報: 「退去予定が出ました」「近々募集開始します」といった、ポータルサイトに掲載される前の新鮮な情報をいち早くキャッチできる可能性があります。

- 担当者の人柄がわかる: 発信内容から、不動産会社の担当者の専門性や人柄をある程度推測できます。信頼できそうな担当者に直接コンタクトを取ることも可能です。

- ニッチな情報: 「居抜き物件の譲渡先を探しています」といった、個人間のマッチング情報が見つかることもあります。

- デメリット:

- 情報の信頼性の見極め: 発信されている情報が正確かどうか、自分で見極める必要があります。詐欺的な情報が紛れている可能性もゼロではありません。

- 体系的な検索が困難: 情報が断片的で流れが速いため、体系的に物件を探すのには不向きです。あくまで補助的な情報収集手段と捉えるのが良いでしょう。

⑥ 街を歩いて空き物件を探す

希望エリアを実際に歩き、「テナント募集」や「FOR RENT」といった看板や貼り紙を探す、非常にアナログな方法です。

- メリット:

- 周辺環境を直接確認できる: 物件だけでなく、街の雰囲気、周辺の店舗、人通りなどを肌で感じることができます。Web上の情報だけではわからないリアルな環境を把握するのに最適です。

- 思わぬ発見: ネットには掲載されていない小規模なビルや、募集を始めたばかりの物件に偶然出会える可能性があります。

- エリアへの理解が深まる: 目的のエリアを隅々まで歩くことで、その地域の不動産市場や特性について深く理解できます。

- デメリット:

- 非効率: いつ空き物件が見つかるかわからず、非常に時間と労力がかかります。この方法だけでオフィス探しを完結させるのは困難です。

- 限定的な情報: 看板に記載されているのは管理会社の連絡先と簡単な情報のみで、詳細を知るには結局問い合わせが必要です。

⑦ 過去に入居していたビルで探す

もし以前入居していたオフィスの環境が良かった場合、同じビルやその周辺で、同じ管理会社が扱っている物件に空きがないか問い合わせてみるのも有効な手段です。

- メリット:

- 環境の予測がつきやすい: ビルの設備や管理体制、周辺環境についてはすでに把握しているため、入居後のミスマッチが起こりにくいです。

- 交渉が有利になる可能性: 以前の入居実績があるため、ビルオーナーや管理会社との信頼関係が築きやすく、審査や条件交渉がスムーズに進む可能性があります。

- デメリット:

- 空きがあるとは限らない: 当然ながら、希望のタイミングで都合よく空きが出るとは限りません。

- 成長の停滞感: 以前と同じ環境に戻ることで、企業として新たなステップに進むという意識が薄れる可能性があります。移転の目的が「成長」や「変革」である場合は、あえて新しい環境を選ぶことも重要です。

これらの探し方を理解し、自社のフェーズや移転の目的に合わせて、ポータルサイトでの情報収集と仲介会社への相談を軸に、他の方法を組み合わせていくのが最も効率的で成功率の高いアプローチと言えるでしょう。

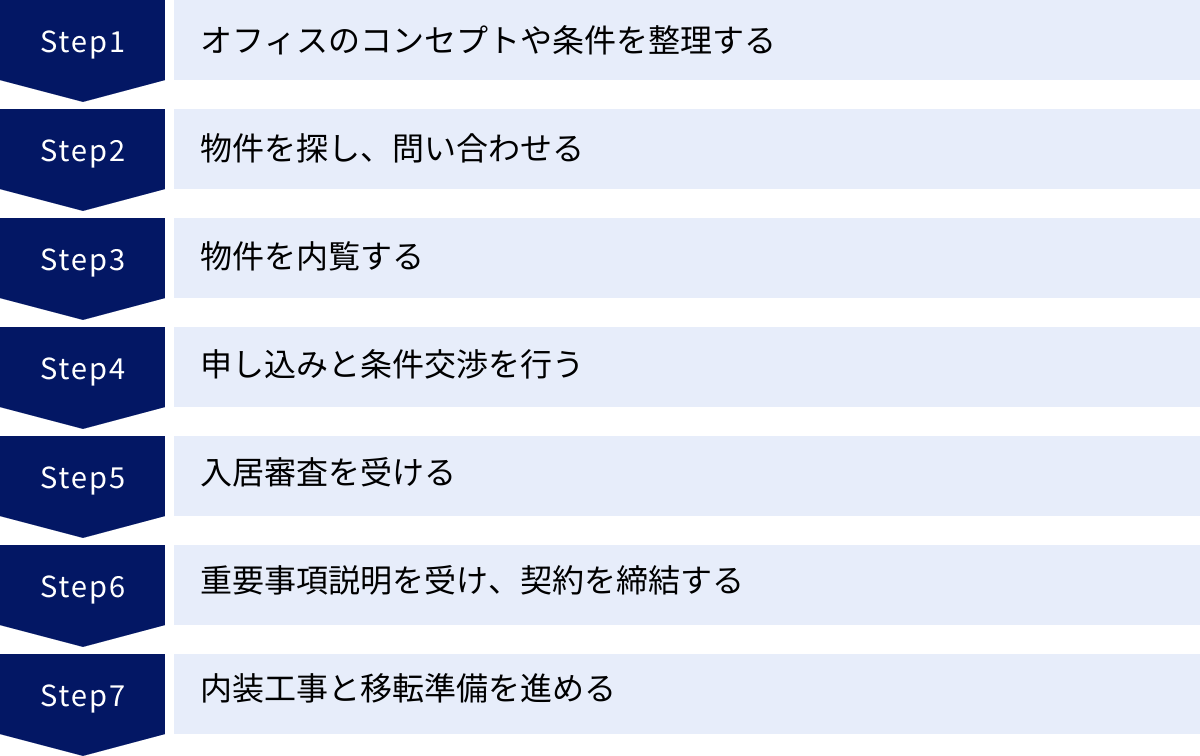

賃貸オフィスの契約から入居までの7ステップ

賃貸オフィスの契約は、単に物件を見つけてサインすれば終わりではありません。入居してスムーズに業務を開始するためには、計画的かつ段階的にプロセスを進める必要があります。ここでは、オフィスのコンセプト整理から実際の入居までを、大きく7つのステップに分けて具体的に解説します。この流れを把握しておくことで、抜け漏れなく効率的にオフィス移転を進めることができます。

① オフィスのコンセプトや条件を整理する

全ての土台となる、最も重要なステップです。ここでの整理が曖昧だと、後の物件探しや意思決定が迷走してしまいます。時間をかけて、社内でじっくりと議論しましょう。

- 移転目的の明確化: なぜオフィスを移転するのか、その根本的な目的を言語化します。「人員増加に対応するため」「コストを削減したい」「企業ブランディングを強化したい」「採用活動を有利に進めたい」「従業員のエンゲージメントを高めたい」など、具体的な目的をリストアップします。

- オフィスのコンセプト設計: 目的を踏まえ、「どのようなオフィスにしたいか」というコンセプトを固めます。例えば、「社員間のコミュニケーションが活発になるオープンなオフィス」「集中と協業を両立できるABW(Activity Based Working)型のオフィス」「来客に感動を与えるクリエイティブなオフィス」といった具体的なイメージを描きます。

- 必須条件と希望条件の洗い出し: コンセプトに基づき、物件に求める条件を具体的にリストアップし、「絶対に譲れない必須条件」と「できれば満たしたい希望条件」に優先順位をつけます。

- 必須条件の例:

- エリア:〇〇駅徒歩5分以内

- 面積:〇〇坪以上

- 賃料予算:月額〇〇万円(共益費込)まで

- 入居時期:〇〇年〇月まで

- 契約形態:普通借家契約

- 希望条件の例:

- 眺望が良い、個別空調、OAフロア、新耐震基準、24時間利用可能、1階にコンビニがある、など。

- 必須条件の例:

この段階で社内のコンセンサスを形成しておくことが、後のプロセスを円滑に進める鍵となります。

② 物件を探し、問い合わせる

ステップ①で整理した条件を基に、前章で解説した「賃貸オフィスの探し方」を実践し、具体的な物件探しを開始します。

- 情報収集: オフィス専門ポータルサイトで相場観を掴みながら、候補となる物件をいくつかピックアップします。

- 仲介会社への相談: 整理した条件リストを基に、複数の不動産仲介会社に相談します。ポータルサイトで見つけた気になる物件について問い合わせるのも良いでしょう。プロの視点から、条件に合う非公開物件などを提案してもらいます。

- 候補物件の絞り込み: 仲介会社からの提案や自分たちで集めた情報の中から、内覧に進む物件を5〜10件程度に絞り込みます。図面や写真だけではわからないことも多いため、少しでも気になったら積極的に内覧を申し込みましょう。

③ 物件を内覧する

図面だけでは決してわからない、リアルな情報を得るための重要なプロセスです。複数の担当者で複数の視点からチェックすることが望ましいです。

- 内覧チェックリストの準備: 事前にチェックする項目をリスト化しておくと、見落としを防げます。

- 室内のチェック項目:

- 広さと形: 図面通りの広さがあるか。柱の位置や形はレイアウトの妨げにならないか。天井高は十分か(圧迫感がないか)。

- 設備: OAフロアの有無と仕様、コンセントの位置と数、電気容量、空調方式(個別空調かセントラル空調か)、換気性能。

- 窓・眺望: 採光は十分か、窓からの眺めはどうか、西日は強くないか。

- 携帯電話の電波状況: 各キャリアの電波が問題なく入るか。

- 共用部のチェック項目:

- エントランスの雰囲気、エレベーターの数と待ち時間、トイレ(男女別か、清潔さ)、給湯室の有無。

- 建物全体のチェック項目:

- 耐震基準: 新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認)を満たしているか。

- セキュリティ: 機械警備や有人警備の有無、入退館システム。

- 管理体制: 清掃は行き届いているか、管理人の常駐時間、駐車場の有無。

- 周辺環境のチェック項目:

- 最寄り駅からの実際の距離と道のり(坂道や信号の多さ)、ランチ環境(飲食店の種類と数)、銀行・郵便局・コンビニなどの利便施設。昼と夜、平日と休日で雰囲気が異なる場合があるため、時間を変えて訪れるのが理想です。

④ 申し込みと条件交渉を行う

内覧を経て、入居したい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書(または入居審査依頼書)」を提出します。これは「この物件を借りたい」という意思表示であり、この提出をもって物件が仮押さえされるのが一般的です。

- 入居申込書の提出: 会社の概要、事業内容、代表者情報、連帯保証人情報などを記入します。決算書などの添付書類も同時に提出を求められます。

- 条件交渉: 申込書の提出と同時に、賃料、共益費、フリーレント、敷金の減額、契約期間、更新料など、希望する条件を仲介会社を通じて貸主に伝えます。全ての交渉はこのタイミングで行うのが基本です。契約締結後の条件変更は原則としてできません。交渉材料として、自社の事業の安定性や将来性をアピールすることも重要です。

⑤ 入居審査を受ける

申込書と提出書類を基に、貸主(ビルオーナー)と保証会社が「この企業にオフィスを貸して問題ないか」を審査します。

- 審査のポイント:

- 支払い能力: 事業の安定性、収益性、財務状況(決算書の内容)などから、継続的に賃料を支払えるかどうかが判断されます。

- 事業内容と信頼性: 社会的に信頼できる事業を行っているか、反社会勢力との関わりがないかなどがチェックされます。

- 連帯保証人: 連帯保証人の支払い能力も審査の対象となります。

- 審査期間: 通常、数日から1週間程度かかります。この間に、貸主からヒアリングの連絡が入ることもあります。誠実に対応しましょう。

⑥ 重要事項説明を受け、契約を締結する

無事に入居審査を通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。

- 重要事項説明: 契約締結の前に、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士から物件や契約内容に関する「重要事項説明」を受けます。これは非常に重要な手続きであり、契約内容を最終確認する機会です。不明な点や疑問点は、この場で必ず質問し、解消しておきましょう。

- 契約書の確認: 重要事項説明の内容と相違がないか、契約書の条文を隅々まで確認します。特に、「契約期間」「解約予告期間」「原状回復の範囲」「禁止事項」「特約」などは念入りにチェックが必要です。

- 署名・捺印: 内容に合意できたら、契約書に署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 契約書で定められた期日までに、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃などの初期費用を支払います。この支払いが完了して、正式に契約成立となります。

⑦ 内装工事と移転準備を進める

契約が成立したら、鍵の引き渡し日(入居可能日)までの間に、移転に向けた具体的な準備を急ピッチで進めます。

- 内装工事:

- 内装デザイン会社・施工会社を選定し、打ち合わせを行います。

- ビル側が指定する工事区分(A工事、B工事、C工事)を確認し、ルールに則って工事計画を進めます。

- 貸主の承認を得てから工事を開始します。

- インフラ手配:

- 電話回線、インターネット回線の申し込みと開設工事の手配。

- 複合機やビジネスフォンのリースまたは購入。

- 引っ越し手配:

- オフィス専門の引っ越し業者に見積もりを依頼し、業者を決定します。

- 各種手配・届出:

- オフィス家具やOA機器の発注。

- 官公庁への届出(法人登記の住所変更、税務署や社会保険事務所への届出など)。

- 取引先や顧客への移転案内状の準備・送付。

これらのタスクを並行して進めるためには、詳細な移転スケジュールとタスクリストを作成し、担当者を決めて進捗を管理することが不可欠です。

賃貸オフィスにかかる費用の種類と相場

賃貸オフィスの移転には、多額の費用がかかります。予算計画を立てる際には、毎月の賃料だけでなく、契約時に必要な初期費用や、移転に伴って発生するその他の費用まで、全体像を正確に把握しておくことが極めて重要です。ここでは、賃貸オフィスにかかる費用を「初期費用」「月額費用」「その他費用」の3つに分けて、その内訳と相場を詳しく解説します。

契約時に必要な初期費用

物件を契約する際に、一度だけ支払う費用です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安となり、オフィス移転における資金計画の大きなウェイトを占めます。

| 費用の種類 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や退去時の原状回復費用のための担保金。 | 月額賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)へのお礼として支払う費用。返還されない。 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う成功報酬。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 契約開始月の賃料。月の途中の場合は日割り家賃も発生。 | 月額賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務の場合が多い。 | 1.5万~3万円程度(2年間) |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社を利用するための費用。 | 月額賃料の0.5~1ヶ月分 |

敷金・保証金

初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが敷金(または保証金)です。これは、賃料の滞納や、テナントの過失による物件の損傷があった場合に備えて、貸主に預けておく担保金です。何も問題がなければ、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。相場は月額賃料の6ヶ月分から、都心部の大型ビルなどでは12ヶ月分に達することもあります。保証金という名称の場合、償却(解約時に一定割合が無条件で差し引かれる)の特約が付いていることがあるため、契約内容をよく確認する必要があります。

礼金

貸主に対して、お礼の意味合いで支払う費用です。敷金とは異なり、退去時に返還されることはありません。相場は月額賃料の0ヶ月(なし)から2ヶ月分程度です。最近では、競争力を高めるために礼金を設定しない「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。貸主と借主の双方から受け取る場合は、合計で賃料の1ヶ月分が上限となります。

前家賃・日割り家賃

契約が成立した際に、入居する月の賃料を前払いで支払います。例えば4月1日から入居する場合、4月分の賃料を3月末までに支払うのが一般的です。月の途中(例:4月15日)から入居する場合は、4月分の残り日数に応じた日割り家賃と、翌月5月分の賃料を合わせて請求されることが多いです。

火災保険料

万が一の火災や水漏れ、盗難などの損害に備えるための保険です。賃貸借契約において、加入が義務付けられているケースがほとんどです。保険料は、オフィスの面積や構造、補償内容によって異なりますが、2年契約で1.5万円〜3万円程度が一般的です。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人がいても、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。これは、貸主が賃料滞納リスクを回避するための措置です。利用料の相場は、初回契約時に月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%程度で、その後は1年ごとに更新料がかかるのが一般的です。

毎月かかる月額費用(ランニングコスト)

契約後、毎月継続的に発生する費用です。企業のキャッシュフローに直接影響するため、無理のない範囲で設定することが重要です。

賃料

オフィスのスペースを使用するための対価として、毎月支払う最も基本的な費用です。通常、「坪単価」で表示され、賃料 = 坪単価 × 面積(坪数)で計算されます。

共益費(管理費)

エントランスや廊下、エレベーター、トイレといった共用部分の清掃、維持、管理、警備などにかかる費用です。賃料と同様に坪単価で設定され、毎月賃料と合わせて支払います。賃料に共益費が含まれている「グロス契約」と、別途支払う「ネット契約」があります。

移転に伴うその他の費用

賃貸借契約にかかる費用以外にも、オフィスを移転して業務を開始するまでには、様々な費用が発生します。これらを見落とすと、予算が大幅に超過する可能性があるため注意が必要です。

内装・設備工事費

賃貸オフィスは、内装が何もない「スケルトン」の状態で引き渡されることが多いため、自社で内装工事を行う必要があります。デザインや仕様によって大きく変動しますが、一般的なオフィス仕様で坪単価10万円〜30万円、デザイン性の高いオフィスでは坪単価50万円以上かかることもあります。

引っ越し費用

既存のオフィス家具や書類、OA機器などを新しいオフィスに運ぶための費用です。荷物の量、移動距離、作業員の人数、特殊な機材(サーバーなど)の有無によって変動します。複数社から見積もりを取るのがおすすめです。

通信・インフラ工事費

新しいオフィスで業務を開始するために、電話回線やインターネット回線の開設工事が必要です。ビジネスフォンの設置やLAN配線工事なども含めると、数十万円単位の費用がかかる場合があります。

オフィス家具・OA機器購入費

デスク、椅子、キャビネット、会議テーブルなどのオフィス家具や、複合機、パソコン、プロジェクターなどのOA機器を新規に購入したり、買い替えたりする場合の費用です。

官公庁への届出費用

法務局での本店移転登記(登録免許税3万円〜)や、その他各種届出を司法書士などに依頼する場合の報酬など、事務的な費用も発生します。

主要エリアの賃料相場

オフィスの賃料は、エリアによって大きく異なります。ここでは、主要ビジネスエリアの平均的な賃料相場(共益費込・坪単価)の目安を記載します。

※下記の数値は市況により変動するため、あくまで参考値として捉え、最新の情報は不動産仲介会社やポータルサイトでご確認ください。

| エリア | 平均賃料(坪単価) | 特徴 |

|---|---|---|

| 東京・丸の内/大手町 | 35,000円~50,000円 | 日本のビジネスの中心地。大企業や金融機関が集積。ステータス性が高い。 |

| 東京・渋谷 | 25,000円~40,000円 | IT・ベンチャー企業に人気。クリエイティブで活気のある街。 |

| 東京・新宿 | 22,000円~35,000円 | 交通の要衝。多様な業種が集まり、大規模ビルから中小ビルまで豊富。 |

| 大阪・梅田 | 20,000円~30,000円 | 西日本のビジネスハブ。交通アクセスが良く、大規模な再開発が進行中。 |

| 名古屋・名駅 | 18,000円~28,000円 | リニア開通を控え、再開発が進む中部地方の中心地。 |

| 福岡・天神/博多 | 15,000円~25,000円 | スタートアップ支援が活発で成長著しいエリア。アジアへのゲートウェイ。 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ(2024年時点の相場観を基に作成)

オフィス移転の総費用は、これら全ての費用を合算して算出する必要があります。 特に初期費用と内装工事費は大きな割合を占めるため、余裕を持った資金計画を立てることが、移転プロジェクトを成功させる上で不可欠です。

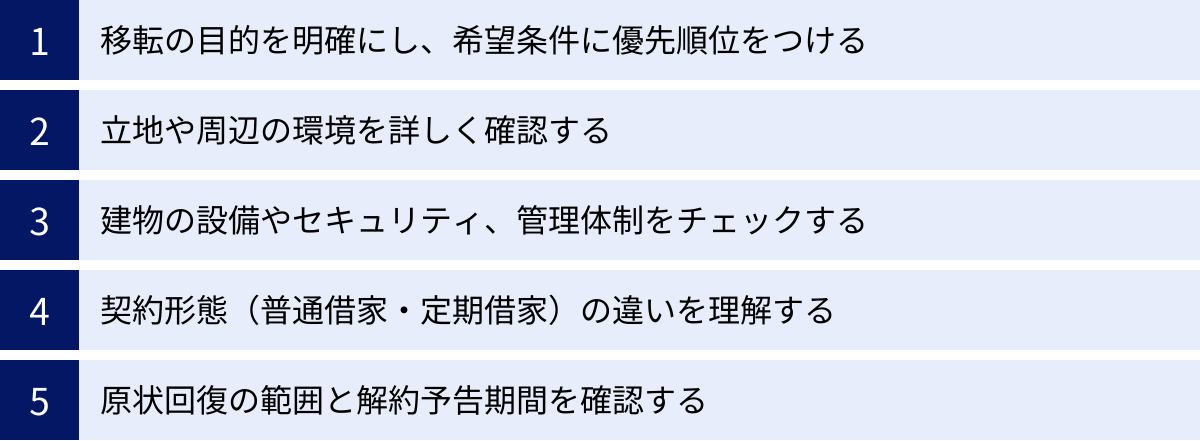

失敗しないための賃貸オフィス選びの5つのコツ

数多くの物件の中から、自社にとって本当に最適な一室を見つけ出すのは簡単なことではありません。契約してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、物件選びの段階で押さえておくべき重要なコツが5つあります。これらを意識することで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

① 移転の目的を明確にし、希望条件に優先順位をつける

全ての判断の基軸となる、最も重要なプロセスです。 なぜ移転するのかという「目的」が曖昧なまま物件を探し始めると、目先の賃料やデザインに惑わされ、本質的な課題を解決できないオフィスを選んでしまう危険性があります。

まず、「事業拡大に伴う増員対応」「優秀な人材の採用強化」「部署間の連携促進」「企業のブランドイメージ向上」「コスト削減」など、今回のオフィス移転で達成したい目的を全て書き出します。次に、その目的を達成するためには、オフィスにどのような機能や要素が必要かを考え、具体的な「希望条件」に落とし込みます。

そして、その希望条件を「絶対に譲れない必須条件(Must)」と「できれば満たしたい希望条件(Want)」に分類し、優先順位をつけます。 例えば、「採用強化」が最優先目的ならば、「駅からのアクセス」や「建物のグレード感」は必須条件になるかもしれません。一方で、「コスト削減」が目的ならば、「築年数」や「最寄り駅からの距離」は希望条件として優先度を下げることができるでしょう。

この優先順位が明確であれば、数多くの候補物件の中から、自社の目的に合致するものを効率的に絞り込むことができ、最終的な意思決定の際にも迷いがなくなります。

② 立地や周辺の環境を詳しく確認する

オフィスの「立地」は、一度決めたら簡単に変えることはできません。従業員の満足度、来客の利便性、企業のブランドイメージに直結する非常に重要な要素です。

- 交通アクセス:

- 従業員の通勤利便性: 利用できる路線は複数あるか、主要なターミナル駅からのアクセスは良いか、駅からオフィスまでの実際の所要時間は何分か。従業員全体の通勤時間が増加しすぎないか、シミュレーションすることも大切です。

- 顧客・取引先からのアクセス: 主要な取引先からのアクセスは容易か。遠方からの来客がある場合、新幹線の駅や空港からのアクセスも考慮に入れると良いでしょう。

- 周辺環境:

- ランチ環境: 周辺に飲食店は充実しているか。価格帯やジャンルのバリエーションは豊富か。コンビニや弁当屋の有無も重要です。ランチ環境の充実は、従業員の午後の生産性を左右する意外なポイントです。

- ビジネス利便性: 銀行の支店やATM、郵便局が近くにあるか。業務で頻繁に利用する施設へのアクセスは確認しておきましょう。

- 街の雰囲気: 必ず、時間帯(昼と夜)や曜日(平日と休日)を変えて、自分の足で周辺を歩いてみることをおすすめします。昼はビジネス街として活気があっても、夜は人通りが少なく暗い雰囲気だったり、休日は閑散としていたりすることがあります。自社のカルチャーやブランドイメージに合った雰囲気の街かどうかを肌で感じることが重要です。

③ 建物の設備やセキュリティ、管理体制をチェックする

快適で安全なオフィス環境を実現するためには、建物自体のスペック(ハード面)と、その運用(ソフト面)の両方を詳細にチェックする必要があります。

- 建物設備:

- 耐震性: 1981年6月1日以降の建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかは、従業員の安全を守る上で最低限確認すべき項目です。

- 電気容量: 使用したいOA機器の総量をまかなえる十分な電気容量があるか。不足する場合、増設工事が可能か、費用は誰が負担するかも確認が必要です。

- 空調設備: 個別空調かセントラル空調かは、働きやすさに大きく影響します。個別空調はフロアやエリアごとに温度設定やON/OFFが可能で柔軟性が高い一方、セントラル空調はビル全体で一括管理されるため、残業時や休日出勤時に空調が使えない、といった制約がある場合があります。

- OAフロア: 床下に配線スペースがあるOAフロアは、レイアウトの自由度を高め、見た目もすっきりさせるために必須の設備と言えます。

- インターネット環境: どのような回線が引き込み可能か。光回線の種類や速度なども確認しておくと良いでしょう。

- セキュリティ:

- ビルのエントランスにオートロックはあるか、警備員は常駐しているか(有人警備)、夜間や休日は機械警備に切り替わるかなど、セキュリティレベルを確認します。24時間入退館が可能かどうかも、働き方の柔軟性に関わる重要なポイントです。

- 管理体制:

- エレベーターや廊下、トイレなどの共用部が清潔に保たれているかは、そのビルの管理品質を示すバロメーターです。管理人が常駐しているか、トラブル発生時の連絡先や対応フローはどうなっているかなども確認しておきましょう。

④ 契約形態(普通借家・定期借家)の違いを理解する

賃貸オフィスの契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。両者は契約の更新に関する考え方が根本的に異なり、事業の継続性に大きな影響を与えるため、その違いを正しく理解しておく必要があります。

| 契約形態 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約の更新 | 原則として更新される | 契約期間満了で終了(更新なし) |

| 貸主からの解約 | 「正当事由」がなければ不可 | 契約期間中の解約は原則不可 |

| 借主の立場 | 強く保護されている | 比較的弱い |

| メリット | 長期的に安定して事業を継続できる | 賃料が相場より安い傾向がある |

| デメリット | 貸主側からは敬遠されることがある | 期間満了後は退去が必要(再契約の保証なし) |

- 普通借家契約: 借主の権利が強く保護されている契約形態です。契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供などを含めた「正当事ゆ」がなければならず、ハードルは非常に高いです。長期的な本社機能など、安定した事業拠点を探している場合に適しています。

- 定期借家契約: あらかじめ定められた契約期間の満了によって、契約が確定的に終了する形態です。更新という概念がなく、引き続き入居したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主側に再契約の義務はないため、期間満了と共に退去を求められるリスクがあります。その分、賃料が周辺相場より安く設定されていることが多く、期間限定のプロジェクトオフィスや、数年後の移転が確定している場合のつなぎとしての利用などに適しています。

どちらの契約形態が自社の事業計画に合っているのかを慎重に判断しましょう。

⑤ 原状回復の範囲と解約予告期間を確認する

契約書の中でも特にトラブルになりやすいのが、「原状回復」と「解約」に関する条項です。契約前に内容をしっかりと確認し、貸主側との認識を合わせておくことが重要です。

- 原状回復の範囲:

- 原状回復とは、退去時にオフィスを「入居した時の状態に戻す」義務のことです。しかし、どこまで戻す必要があるのか、その範囲は契約書によって異なります。

- 通常の使用による損耗(通常損耗)や経年劣化は貸主負担とされるのが一般的ですが、オフィス賃貸では「特約」によって、通常損耗も含めて借主の負担で全て新品同様に戻すよう定められているケースも少なくありません。

- 例えば、壁紙の張り替え、床材の交換、クリーニングの範囲など、具体的な工事内容と費用負担の区分を契約前に必ず確認しましょう。不明な点は仲介会社を通じて貸主に質問し、必要であれば覚書を交わすなどの対策が有効です。

- 解約予告期間:

- オフィスを解約(退去)する場合、何ヶ月前に貸主に通知しなければならないかを定めた期間です。一般的には「6ヶ月前」とされていることが多く、これはつまり、退去する半年前には次の移転先を決めておく必要があることを意味します。

- この解約予告期間を念頭に置かずに移転計画を進めると、新旧オフィスの賃料を二重で支払う期間(二重賃料)が発生してしまう可能性があります。自社の移転スケジュールを立てる上で、必ず把握しておくべき重要な期間です。

賃貸オフィスの契約に必要な書類

賃貸オフィスの入居審査および契約手続きには、様々な書類の提出が求められます。特に法人の場合は準備に時間がかかるものもあるため、物件探しと並行して、あらかじめ準備を進めておくとその後のプロセスがスムーズになります。必要書類は物件や貸主によって多少異なりますが、ここでは一般的に要求されるものを法人と個人事業主の場合に分けて解説します。

法人契約の場合

法人が契約主体となる場合、企業の信頼性や支払い能力を証明するための公的な書類が中心となります。

| 書類名 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|

| 会社概要・パンフレット | 自社で用意 | 事業内容を分かりやすく説明するための資料。Webサイトのコピーでも可。 |

| 商業登記簿謄本 | 法務局 | 会社の公式な証明書。 履歴事項全部証明書を求められることが多い。発行後3ヶ月以内のもの。 |

| 法人の印鑑証明書 | 法務局 | 契約書に捺印する法人実印が本物であることを証明する書類。発行後3ヶ月以内のもの。 |

| 代表者の身分証明書 | – | 運転免許証やパスポートのコピーなど。 |

| 代表者の印鑑証明書 | 役所 | 代表者個人が連帯保証人になる場合に必要。発行後3ヶ月以内のもの。 |

| 連帯保証人の関連書類 | – | 別途連帯保証人を立てる場合に、その人の身分証明書や印鑑証明書、収入証明書など。 |

| 決算書 | 自社で用意 | 支払い能力を審査する上で最も重要な書類。 直近3期分の貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の提出を求められるのが一般的。 |

会社概要・パンフレット

どのような事業を行っている会社なのかを貸主に理解してもらうための資料です。Webサイトのプリントアウトや、会社案内資料などを準備します。設立間もない企業でパンフレットなどがない場合は、事業計画書などを提出することもあります。

商業登記簿謄本

法務局で取得できる、会社の公式な証明書です。商号(会社名)、本店所在地、役員、事業目的などが記載されており、法人が実在することの証明になります。一般的に「履歴事項全部証明書」の提出を求められ、発行から3ヶ月以内のものが有効とされます。

法人の印鑑証明書

契約書に捺印する印鑑が、法務局に登録された「法人実印」であることを証明する書類です。これも法務局で取得でき、発行から3ヶ月以内のものが必要です。

代表者の身分証明書・印鑑証明書

法人の代表者個人の本人確認のために、運転免許証やパスポートなどのコピーの提出を求められます。また、代表者が会社の連帯保証人になるケースが多く、その場合は代表者個人の印鑑証明書も必要になります。

連帯保証人の関連書類

代表者以外に連帯保証人を立てる場合、その人の身分証明書、印鑑証明書、収入を証明する書類(源泉徴収票や確定申告書など)の提出が求められます。法人が連帯保証人になる場合は、その法人の登記簿謄本や決算書などが必要になります。

個人事業主の場合

個人事業主が契約する場合、事業の信頼性に加えて、個人の支払い能力を証明するための書類が必要になります。法人契約に比べて審査が厳しくなる傾向があります。

| 書類名 | 取得場所 | 備考 |

|---|---|---|

| 事業内容がわかる資料 | 自社で用意 | 事業計画書、ポートフォリオ、Webサイトなど、事業の実態を説明できるもの。 |

| 住民票 | 役所 | 本人確認と現住所の証明。発行後3ヶ月以内のもの。 |

| 印鑑証明書 | 役所 | 契約書に捺印する実印の証明。発行後3ヶ月以内のもの。 |

| 収入証明書 | 税務署等 | 支払い能力を証明する重要な書類。 確定申告書の控え(直近2~3年分)や、課税証明書などを求められる。 |

| 連帯保証人の関連書類 | – | 法人契約と同様に、身分証明書、印鑑証明書、収入証明書などが必要。 |

事業内容がわかる資料

法人の会社概要と同様に、どのような事業を行っているのかを説明するための資料です。事業計画書や、過去の実績がわかるポートフォリオ、運営しているWebサイトのURLなどを準備します。

住民票

契約者本人の身元と現住所を確認するために必要です。市区町村の役所で取得でき、発行から3ヶ月以内のものが有効です。

印鑑証明書

役所に登録している実印を証明するための書類です。契約書にはこの実印を捺印します。

収入証明書(確定申告書など)

個人事業主の審査で特に重要視されるのが、安定した収入があるかどうかです。その証明として、税務署の受付印がある確定申告書の控え(通常、直近2〜3年分)や、市区町村が発行する課税証明書などの提出が求められます。

連帯保証人の関連書類

個人事業主の場合、連帯保証人を求められることがほとんどです。一般的には、安定した収入のある親族などが連帯保証人になります。その方の身分証明書、印鑑証明書、源泉徴収票などの収入証明書が必要となります。

これらの書類は、申し込みの意思を固めた段階で速やかに提出できるよう、物件探しと同時進行で準備を始めておくことが、スムーズな契約への鍵となります。

賃貸オフィス探しを始めるべき時期の目安

「良い物件が見つかったら移転しよう」と漠然と考えていると、いざという時に時間が足りず、焦って不本意な物件で妥協してしまうことになりかねません。賃貸オフィスの移転は、計画から入居まで多くのステップを踏むため、相応の時間がかかります。移転希望日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで動き出すことが成功の鍵です。

一般的なオフィスの場合

内装工事が必要な、一般的なスケルトン状態の賃貸オフィスへの移転を想定した場合、移転希望日の最低でも6ヶ月前、できれば1年前から準備を開始するのが理想的です。

これは、以下の期間を考慮する必要があるためです。

- 現オフィスの解約予告期間(約6ヶ月):

- 現在入居しているオフィスの賃貸借契約書には、通常「解約予告期間」が定められています。これは「退去する場合は、〇ヶ月前までに貸主に通知しなければならない」というルールで、一般的には6ヶ月とされているケースがほとんどです。

- つまり、移転先が決まり、新しいオフィスの契約を結んだとしても、現オフィスの解約通知が遅れると、その分退去日が延びてしまい、新旧両方のオフィスの賃料を支払う「二重賃料」の期間が発生してしまいます。これを避けるためには、遅くとも移転希望日の6ヶ月前には移転先を確定させ、現オフィスの解約通知を出す必要があります。

- 物件探し~契約締結までの期間(約3~6ヶ月):

- 移転目的の整理・条件決定(~1ヶ月): 社内での議論やコンセンサス形成に時間を要します。

- 情報収集・物件探し(1~2ヶ月): ポータルサイトでの検索や仲介会社とのやり取り、候補物件のリストアップ。

- 内覧・比較検討(1ヶ月): 複数の物件を実際に見て回り、比較検討します。

- 申し込み・条件交渉・審査(2週間~1ヶ月): 申し込みから審査結果が出るまでには数週間かかります。

- 契約締結(1週間): 重要事項説明を受け、契約書の内容を精査し、締結します。

- 契約締結~入居までの期間(約2~3ヶ月):

- 内装・インフラ工事(1~3ヶ月): 内装のデザイン設計、施工会社の選定、実際の工事には時間がかかります。規模や内容によっては3ヶ月以上かかることもあります。

- 各種手配・引っ越し準備(1ヶ月): オフィス家具の発注、通信回線の手配、引っ越し業者の選定、移転案内など、並行して多くのタスクを進める必要があります。

これらの期間を考慮すると、移転希望日の1年前にプロジェクトチームを立ち上げ、目的の整理や情報収集を開始し、8〜10ヶ月前には本格的に物件探しをスタートさせる、というスケジュールが理想的です。特に、人気エリアや大規模なオフィス(100坪以上など)を探す場合は、物件が市場に出る機会も限られるため、より早期からの準備が求められます。

居抜きオフィスの場合

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装や設備、什器などを引き継いで入居できる物件のことです。

この場合、最大のメリットは内装工事の期間と費用を大幅に削減できる点にあります。ゼロから内装を作り上げる必要がないため、契約から入居までの期間を短縮できます。

しかし、物件探しや契約プロセスにかかる時間は、一般的なオフィスと大きくは変わりません。希望のエリアや広さで、自社のイメージに合う内装の居抜き物件がタイミングよく出てくるとは限らないため、物件探しにはむしろ時間がかかる可能性もあります。

したがって、居抜きオフィスを検討する場合でも、移転希望日の最低でも3ヶ月~6ヶ月前には探し始めるのが賢明です。特に、レイアウトを一部変更したい場合や、引き継ぐ什器の状態を確認する必要があるため、内覧や交渉には時間をかけるべきです。スピーディな移転が可能というメリットに期待しすぎず、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

おすすめのオフィス専門ポータルサイト3選

賃貸オフィス探しを始めるにあたり、オフィス専門のポータルサイトは、膨大な物件情報の中から自社の希望条件に合うものを効率的に探すための強力なツールとなります。ここでは、それぞれに特徴を持つ、代表的な3つのポータルサイトを紹介します。これらのサイトを併用することで、より網羅的に情報を収集し、相場観を養うことができます。

① officee(オフィシー)

「officee」は、47ホールディングス株式会社が運営する、業界最大級の物件掲載数を誇る賃貸オフィス専門のポータルサイトです。スタートアップから大企業まで、幅広い層に利用されています。

- 特徴:

- 仲介手数料が無料: officeeの最大の特徴は、物件を契約した際の仲介手数料が原則として無料である点です。通常、賃料の1ヶ月分かかる仲介手数料を削減できるため、初期費用を大幅に抑えることが可能です。これは、貸主側から手数料を得るビジネスモデルによって実現されています。

- 豊富な物件情報と検索機能: 東京・大阪・名古屋・福岡などの主要都市を中心に、常時5万件以上の物件情報を掲載しています。エリアや駅からの検索はもちろん、「1フロア1テナント」「新耐震基準」「天井高2.8m以上」といった、こだわりの条件での絞り込み検索が充実しており、理想の物件を見つけやすいのが魅力です。

- 専門コンサルタントによるサポート: サイトからの問い合わせ後、オフィス探しの専門知識が豊富なコンサルタントが担当につき、物件の提案から内覧の手配、条件交渉まで一貫してサポートしてくれます。Webの利便性と、プロによる人的サポートを両立させています。

- こんな企業におすすめ:

- 初期費用を少しでも抑えたい企業

- 豊富な選択肢の中からじっくり比較検討したい企業

- 初めてのオフィス移転で、プロのサポートを受けたい企業

参照:officee 公式サイト

② at OFFICE(アットオフィス)

「at OFFICE」は、株式会社アットオフィスが運営するポータルサイトで、特にスタートアップやベンチャー企業向けの物件に強みを持っています。

- 特徴:

- 居抜き・セットアップオフィスに強い: at OFFICEは、内装や家具が最初から備わっている「居抜きオフィス」や「セットアップオフィス」の情報を豊富に取り扱っています。これにより、移転にかかる初期費用や内装工事の手間を大幅に削減したいというニーズに応えています。

- 豊富なビジュアルコンテンツ: 多くの物件ページに、360°パノラマビューや動画が掲載されており、サイト上でまるで内覧しているかのようなリアルな体験ができます。図面や写真だけでは伝わらない、空間の広がりや雰囲気を直感的に把握できるため、効率的な物件選びに役立ちます。

- スタートアップ支援: 移転だけでなく、資金調達や事業計画に関する相談にも応じるなど、スタートアップ企業に対する多角的な支援体制を整えています。

- こんな企業におすすめ:

- コストと時間をかけずにスピーディに移転したい企業

- 内装工事の手間を省きたいスタートアップ・ベンチャー企業

- Web上で物件のリアルな雰囲気を確かめたい企業

参照:at OFFICE 公式サイト

③ Office Navi(オフィスナビ)

「Office Navi」は、オフィスナビ株式会社が運営する、全国の主要都市を網羅した賃貸オフィス・事務所の検索サイトです。地域に根ざした丁寧なサポートに定評があります。

- 特徴:

- 全国をカバーするネットワーク: 東京本社に加え、札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、福岡に支店を構え、全国の政令指定都市の物件情報をカバーしています。地方都市での支店開設や、複数拠点のオフィス探しにも対応できるのが強みです。

- 専門スタッフによる提案力: 各エリアに精通した専門スタッフが、物件情報だけでなく、地域の特性やマーケット動向を踏まえた上で、最適なオフィス戦略を提案してくれます。移転に関わるレイアウト設計や内装工事、引っ越しまでワンストップで相談可能です。

- 使いやすいサイト設計: シンプルで直感的に操作できるWebサイトが特徴です。地図から物件を探す機能や、特定のビル名で検索する機能など、ユーザーの多様な探し方に対応しています。

- こんな企業におすすめ:

- 東京以外の地方都市でオフィスを探している企業

- 地域情報に詳しい専門家からのアドバイスを求めている企業

- オフィス移転に関わる業務をトータルでサポートしてほしい企業

参照:Office Navi 公式サイト

これらのポータルサイトは、それぞれに強みや特徴があります。まずは複数のサイトを閲覧して相場観を掴み、気になる物件が見つかったら、それぞれのサイトを運営する仲介会社に問い合わせて、より詳細な情報収集やプロのサポートへと繋げていくのが、効率的で賢いオフィス探しの進め方と言えるでしょう。