歴史と文化が息づく古都・京都。近年では、伝統産業だけでなく、ITやコンテンツ、ライフサイエンスといった先進的な分野の企業やスタートアップが集積し、独自のビジネスエコシステムを形成しています。このような背景から、京都でオフィスを構えたいと考える企業は増加傾向にあります。

しかし、いざ京都で賃貸オフィスを探そうとしても、「どのエリアが良いのか?」「賃料相場はどれくらい?」「契約までの流れはどうなっているの?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

本記事では、京都での賃貸オフィス探しを成功させるための包括的なガイドとして、最新の市場動向からエリア別の特徴、契約のステップ、失敗しないための選び方のポイント、そして初期費用や注意点まで、あらゆる情報を網羅的に解説します。これから京都で新たなビジネスの拠点を築こうとお考えの方は、ぜひ本記事を羅針盤としてご活用ください。

目次

京都の賃貸オフィス市場と賃料相場

オフィス探しを始めるにあたり、まずは市場全体の状況と賃料の相場観を掴むことが不可欠です。ここでは、京都のオフィス市場が今どのような状況にあるのか、そして主要エリアの賃料はどの程度なのかを詳しく見ていきましょう。

京都のオフィス市場の最新動向

現在の京都のオフィス市場は、いくつかの特徴的な動きを見せています。まず、スタートアップやベンチャー企業の増加が挙げられます。京都市は「スタートアップ・エコシステム拠点都市」に選定されており、大学発ベンチャーの創出や企業誘致に力を入れています。これにより、革新的な技術やアイデアを持つ若い企業が次々と誕生し、小規模から中規模のオフィスへの需要を下支えしています。

次に、働き方の多様化に伴うニーズの変化です。新型コロナウイルス感染症の拡大以降、テレワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークが普及しました。この影響で、単に作業スペースを確保するという従来のオフィスの役割から、従業員同士のコミュニケーションを促進し、企業文化を醸成する「集う場」としての役割がより重視されるようになっています。その結果、交通の便が良い駅近の物件や、快適性・デザイン性の高い高グレードなビルへの関心が高まる一方で、床面積を縮小してより質の高いオフィスへ移転する「質の向上を伴う縮小移転」という動きも見られます。

供給面では、京都市内、特に中心部では大規模な開発用地が限られているため、オフィスビルの新規供給は限定的な状況が続いています。しかし、京都駅周辺エリアなどでは再開発が進み、新しいオフィスビルが誕生しています。需要が堅調であるのに対し、供給が少ないという需給バランスから、中心部の空室率は低い水準で推移しており、優良物件は市場に出るとすぐに成約に至るケースも少なくありません。

まとめると、京都のオフィス市場は、スタートアップの活発な動きと働き方の変化を背景に底堅い需要が続いており、特に利便性と質の高いオフィスへのニーズが集中している状況と言えます。そのため、希望条件に合う物件を見つけるためには、早めの情報収集と迅速な意思決定が重要になります。

【エリア別】京都の賃貸オフィスの賃料相場(坪単価)

オフィスの賃料は、立地によって大きく異なります。ここでは、京都の主要ビジネスエリアにおける共益費込みの坪単価の相場を解説します。賃料相場は常に変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

| エリア | 賃料相場(共益費込・坪単価) | 特徴 |

|---|---|---|

| 四条烏丸・河原町エリア | 15,000円~25,000円 | 京都の経済・商業の中心地。交通至便で最も人気が高い。 |

| 京都駅周辺エリア | 12,000円~20,000円 | 交通の要衝。新幹線利用の多い企業や広域からのアクセスを重視する企業に人気。 |

| 御池通エリア | 12,000円~18,000円 | 行政機関が集積。落ち着いた雰囲気のオフィス街。 |

| その他のエリア(五条など) | 10,000円~15,000円 | 比較的リーズナブル。スタートアップやクリエイティブ系企業にも人気。 |

四条烏丸・河原町エリア

坪単価の相場は15,000円から25,000円程度と、京都市内で最も高い水準にあります。このエリアは、地下鉄烏丸線「四条駅」と阪急京都線「烏丸駅」が交差する交通の結節点であり、まさに京都のビジネスの中心地です。大手金融機関の支店や企業の京都営業所、さらには百貨店などの商業施設が集積し、昼夜を問わず多くの人で賑わっています。

ビジネスに必要なインフラ(銀行、郵便局など)や、従業員のランチ、接待に利用できる飲食店も豊富で、ビジネス環境としては申し分ありません。その分、賃料は高額になりますが、企業のブランドイメージ向上や優秀な人材の確保という観点から、非常に魅力的なエリアです。

京都駅周辺エリア

坪単価の相場は12,000円から20,000円程度です。JR各線、新幹線、近鉄線、地下鉄烏丸線が乗り入れる京都の玄関口であり、出張が多い企業や、大阪、滋賀など広域から従業員が通勤する企業にとっては最高の立地と言えます。

近年は再開発によって新しいオフィスビルや商業施設、ホテルが増え、街の雰囲気も大きく変化しています。四条烏丸エリアと比較すると、比較的新しく規模の大きなオフィスビルが多いのも特徴です。交通利便性を最優先する企業にとっては、第一の選択肢となるでしょう。

御池通エリア

坪単価の相場は12,000円から18,000円程度です。京都市役所や京都府庁などの行政機関が集まっており、弁護士、司法書士、行政書士といった士業の事務所や、官公庁と取引のある企業が多くオフィスを構えています。

四条烏丸の喧騒から少し離れ、緑豊かな御池通沿いには品格のあるオフィスビルが立ち並び、落ち着いた環境で業務に集中できます。地下鉄東西線「京都市役所前駅」や「烏丸御池駅」が利用でき、交通アクセスも良好です。堅実なイメージを重視し、静かな環境を求める企業に適したエリアです。

その他のエリア

五条通や丸太町通周辺などのエリアでは、坪単価の相場が10,000円から15,000円程度となり、中心部に比べてリーズナブルな物件を見つけやすくなります。

特に五条エリアは、昔ながらの問屋街の風情を残しつつ、近年ではリノベーションされた町家をオフィスとして活用するIT企業やデザイン事務所など、新しい感性を持つ企業が集まる注目のエリアとなっています。コストを抑えつつ、京都らしいユニークな環境で働きたいと考えるスタートアップなどには魅力的な選択肢となるでしょう。

京都の主要ビジネスエリアとその特徴

賃料相場を把握したところで、次に各エリアが持つ独自の「色」をより深く理解していきましょう。オフィスの立地は、企業のブランドイメージ、従業員の満足度、そして採用力にまで影響を与える重要な要素です。自社の事業内容や企業文化に最もマッチするエリアはどこか、じっくりと検討してみてください。

四条烏丸・四条河原町エリア(金融・商業の中心地)

四条烏丸・四条河原町エリアは、京都における経済活動の心臓部と言っても過言ではありません。このエリアの最大の特徴は、その圧倒的な利便性と集積性です。地下鉄烏丸線と阪急京都線がクロスする「四条烏丸」交差点を中心に、メガバンクや地方銀行、証券会社などの金融機関がずらりと並び、まさに「京都のウォール街」の様相を呈しています。これにより、資金調達や金融取引を頻繁に行う企業にとっては、この上ない利便性を提供します。

また、四条通沿いには大丸や髙島屋といった老舗百貨店が軒を連ね、周辺には最新のファッションブランドや飲食店が集まる「京都のメインストリート」です。この華やかさと活気は、企業の顔となるオフィスを構える上で、対外的な信頼性やブランドイメージを大きく向上させる効果があります。来客をオフィスに招く際にも、好印象を与えられるでしょう。

従業員の視点から見ても、通勤の便利さはもちろん、仕事帰りのショッピングや食事が楽しめるなど、ワークライフバランスを充実させやすい環境です。周辺にはランチスポットが無数にあり、日々の楽しみにも事欠きません。

一方で、デメリットとしてはやはり賃料の高さが挙げられます。京都で最も人気のエリアであるため、予算との兼ね合いが重要な課題となります。また、人気が高いために希望の面積の空き物件がすぐに見つからない可能性も考慮しておく必要があります。企業の成長フェーズや事業内容、予算を総合的に判断し、このエリアが持つステータス性とコストを天秤にかけることが求められます。

京都駅周辺エリア(交通の要衝・玄関口)

京都駅は、単なる鉄道駅ではなく、日本全国、そして世界と京都をつなぐ巨大なハブです。JR東海道新幹線、JR在来線(東海道本線、山陰本線、奈良線など)、近鉄京都線、京都市営地下鉄烏丸線が集結し、一日を通して多くのビジネスパーソンや観光客が行き交います。

このエリアにオフィスを構える最大のメリットは、他府県への移動を伴うビジネスを展開する企業にとっての圧倒的な時間的アドバンテージです。東京や名古屋、福岡などへの出張が多い企業であれば、新幹線乗り場まで徒歩数分という立地は計り知れない価値を持ちます。また、関西国際空港へのアクセスも良好で、グローバルに事業を展開する企業にとっても最適です。

さらに、この交通利便性は採用活動においても強力な武器となります。大阪や滋賀、奈良といった近隣府県からも優秀な人材を惹きつけやすく、採用ターゲットの母集団を大きく広げることが可能です。

京都駅周辺は、1997年の新しい駅ビルの開業以降、大規模な再開発が継続的に行われてきました。これにより、駅直結の「京都駅ビル」や、駅前の「京都タワービル」「京都ヨドバシビル」など、比較的新しく大規模なオフィスビルが供給されています。これらのビルは、最新の設備や高いセキュリティレベルを備えていることが多く、企業のBCP(事業継続計画)対策の観点からも安心感があります。

ただし、四条烏丸エリアとは異なり、周辺はビジネス街というよりは商業・観光の色合いが強い側面もあります。オフィスの窓から見える風景や、ランチタイムの混雑具合など、実際に現地を訪れて雰囲気を確認することが重要です。

御池通エリア(行政機関が集まるオフィス街)

御池通は、京都市役所、京都府庁、京都地方裁判所といった主要な行政・司法機関が集積する、まさに「官庁街」です。そのため、これらの機関と密接な連携が必要な業種、例えば弁護士・司法書士・行政書士などの士業事務所、建設・コンサルティング業、各種業界団体などがオフィスを構えるのに最適なエリアです。

このエリアの特徴は、四条烏丸や京都駅周辺の喧騒とは一線を画す、落ち着きと品格のある雰囲気です。道幅が広く、街路樹が整備された御池通沿いには、重厚感のあるオフィスビルが整然と立ち並び、知的で洗練された印象を与えます。このような環境は、静かな場所で集中して業務に取り組みたいと考える企業や、顧客に堅実で信頼性の高いイメージを与えたい企業にぴったりです。

交通アクセスも、地下鉄東西線と烏丸線が交差する「烏丸御池駅」を中心に、東西南北への移動がスムーズです。四条烏丸へも徒歩圏内であり、ビジネスの利便性と落ち着いた環境を両立できるのが大きな魅力と言えるでしょう。

周辺には、京都を代表する文化施設である京都国際マンガミュージアムや、歴史ある旅館、老舗の料亭なども点在し、ビジネスの中にも京都らしい文化の香りが感じられます。ただし、商業施設や飲食店の数は四条烏丸エリアに比べると限られるため、その点は考慮が必要です。信頼性と落ち着いた労働環境を重視する企業にとって、御池通エリアは非常に有力な選択肢となります。

五条エリア(伝統と新興企業が混在)

地下鉄烏丸線「五条駅」を中心とする五条エリアは、京都の伝統と革新が交差する、ユニークでダイナミックなエリアです。歴史的には、仏壇・仏具や京人形などを扱う問屋街として栄え、今もその面影を色濃く残しています。昔ながらの商家や町家が並ぶ街並みは、どこか懐かしい雰囲気を醸し出しています。

その一方で、近年このエリアでは新しい動きが活発化しています。比較的リーズナブルな賃料水準であることや、趣のある町家やレトロなビルといった個性的な物件が存在することから、IT系のスタートアップや、デザイン、建築、Web制作といったクリエイティブ系の企業が次々とオフィスを構えるようになりました。古い建物をリノベーションし、伝統的な意匠とモダンなデザインを融合させたユニークなオフィスは、働く人の創造性を刺激し、企業の独自性をアピールする強力なツールにもなります。

このエリアの魅力は、コストを抑えながらも、京都らしいオリジナリティあふれるオフィス環境を実現できる点にあります。大手企業がひしめく中心市街地とは一味違った、独自のカルチャーを築きたいと考える企業にとって、五条エリアは格好の舞台となるでしょう。

また、コワーキングスペースやシェアオフィスといった新しい働き方をサポートする施設も増えており、様々なバックグラウンドを持つ人々が交流するコミュニティが形成されつつあります。このような環境は、新たなビジネスチャンスやイノベーションの創出につながる可能性を秘めています。四条烏丸や京都駅へも一駅というアクセスの良さも兼ね備えており、コストパフォーマンスと独創性を両立させたい企業にとって、非常に注目すべきエリアです。

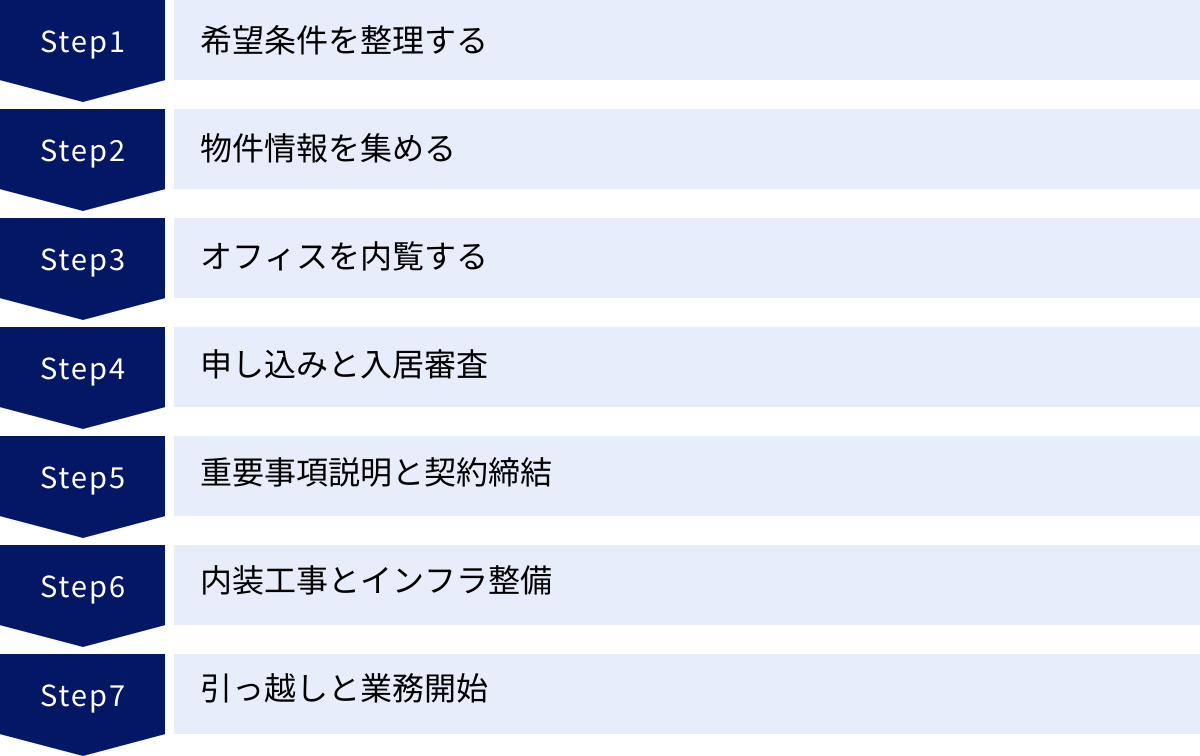

賃貸オフィス契約までの7つのステップ

理想のエリアが見えてきたら、次はいよいよ具体的な契約プロセスに進みます。賃貸オフィスの契約は、住居の賃貸契約とは異なる点も多く、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、物件探しから業務開始までを7つのステップに分けて、それぞれの段階で何をすべきかを詳しく解説します。

① 希望条件を整理する

すべての始まりは、自社がどのようなオフィスを求めているのかを明確にすることです。この最初のステップが曖昧だと、後の物件探しで方向性が定まらず、時間ばかりが過ぎてしまいます。以下の項目について、社内で十分に議論し、優先順位をつけながらリストアップしましょう。

- エリア: 前章で解説したエリアの特徴を参考に、自社の事業に最も適した場所を絞り込みます。最寄り駅からの徒歩時間(例:5分以内)も具体的に設定します。

- 面積(坪数): オフィスの必要面積は、一般的に従業員1人あたり2〜4坪が目安とされています。例えば、10人の従業員であれば20〜40坪の広さが必要になります。現在の従業員数だけでなく、1〜3年後の人員増加計画も考慮して、少し余裕を持たせることが重要です。

- 予算(賃料): 月々の賃料と共益費の上限を決定します。エリア別の賃料相場を参考に、現実的な予算を設定しましょう。

- 入居希望時期: いつまでに移転を完了させたいかを明確にします。後述しますが、物件探しから入居までには最低でも3ヶ月〜6ヶ月はかかると考えて、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。

- 必須設備: OAフロア(床下に配線スペースがあるフロア)、個別空調(24時間利用可能か)、光回線の引き込み可否、男女別のトイレ、給湯室、セキュリティ(機械警備やオートロックの有無)など、事業運営に欠かせない設備を洗い出します。

- その他: ビルのグレード(新しさ、外観)、天井の高さ、窓の大きさ(採光)、駐車場の有無など、こだわりたい条件も整理しておくと、より理想に近い物件が見つかりやすくなります。

これらの条件をまとめた「移転要件リスト」を作成することで、不動産会社とのコミュニケーションもスムーズになります。

② 物件情報を集める

希望条件が固まったら、本格的な物件探しを開始します。主な情報収集の方法は以下の通りです。

- インターネットの物件ポータルサイト: 「at home」や「オフィスマーケット」など、事業用不動産に特化したポータルサイトを活用します。エリアや面積、賃料などの条件で絞り込み検索ができるため、市場にどのような物件が出ているのか、相場観を掴むのに役立ちます。

- 事業用不動産に強い不動産会社への相談: ポータルサイトに掲載されているのは、市場に出回っている物件の一部に過ぎません。不動産会社は、ウェブサイトには掲載されていない「非公開物件」や、これから空き予定の「先行情報」を保有していることが多々あります。

- 特に、京都の地元に根ざした不動産会社は、独自のネットワークを持っている可能性があります。複数の不動産会社に相談し、自社の希望条件を的確に伝えることで、より良い物件に出会える確率が高まります。信頼できるパートナーとなる仲介会社を見つけることが、オフィス移転成功の大きな要因となります。

③ オフィスを内覧する

気になる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、内覧を行います。図面や写真だけでは分からない情報を五感で確かめる重要なステップです。内覧時には、事前にチェックリストを用意していくと、確認漏れを防げます。

【内覧チェックリストの例】

- 専有部分:

- 広さと形状: 図面通りの広さがあるか。柱の位置や壁の凹凸がレイアウトの妨げにならないか。

- 天井高: 圧迫感はないか。開放的な空間か。

- 採光・眺望: 日中の明るさは十分か。窓からの景色はどうか。

- コンセント: 数と位置は十分か。電源容量は足りるか。

- 空調: 個別空調かセントラル空調か。効き具合はどうか。

- 携帯電話の電波状況: 主要キャリアの電波は問題なく入るか。

- 共用部分:

- エントランス・廊下: 清潔で管理が行き届いているか。来客に良い印象を与えるか。

- トイレ: 男女別か。個室の数。清潔さ。

- エレベーター: 基数と待ち時間。従業員数に対して十分か。

- 給湯室: 使いやすいか。

- ビル全体・周辺環境:

- 管理体制: 管理人の常駐時間。清掃の頻度。

- セキュリティ: 夜間や休日の入退館方法。

- 耐震性: 新耐震基準(1981年6月以降の建築確認)を満たしているか。

- 周辺の利便性: 銀行、郵便局、コンビニ、飲食店などが近くにあるか。

- 騒音・匂い: 周辺の道路交通量や飲食店の排気など、気になる点はないか。

複数の担当者で内覧し、異なる視点から意見を出し合うことも有効です。

④ 申し込みと入居審査

内覧の結果、移転したい物件が決まったら、貸主(オーナー)に対して「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思表示であり、この申込書をもとに貸主側で入居審査が行われます。

入居申込書と合わせて、以下の書類の提出を求められるのが一般的です。

- 法人の場合: 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内・パンフレット、決算書(通常2〜3期分)

- 連帯保証人: 代表者の身分証明書、印鑑証明書、収入証明書など

貸主はこれらの書類をもとに、「この会社にオフィスを貸して、毎月きちんと賃料を支払ってもらえるか」「安定した事業を継続できるか」といった点を審査します。特に、設立間もないスタートアップの場合は、事業計画書や代表者の経歴書の提出を求められることもあります。審査期間は、通常3日〜1週間程度です。この審査を通過すれば、いよいよ契約へと進みます。

⑤ 重要事項説明と契約締結

入居審査に通ったら、賃貸借契約の締結に進みます。契約に先立ち、宅地建物取引業法に基づき、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件や契約内容に関する非常に重要な説明ですので、不明な点はその場で全て質問し、解消しておきましょう。

【重要事項説明の主な内容】

- 物件の表示(所在地、面積など)

- 登記された権利の種類・内容

- 法令上の制限(用途地域など)

- インフラの整備状況(飲用水、電気、ガス、排水)

- 契約期間、更新に関する事項

- 賃料、共益費、敷金など金銭に関する事項

- 解約に関する事項

- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

- 原状回復義務に関する特約の有無と内容

説明内容に納得できたら、「重要事項説明書」に署名・捺印し、続いて「賃貸借契約書」に署名・捺印します。契約書は法的な効力を持つ非常に重要な書類です。特に「原状回復の範囲」「解約予告期間」「禁止事項」などの条項は、後々のトラブルを防ぐためにも、隅々まで熟読し、理解しておく必要があります。

⑥ 内装工事とインフラ整備

契約が完了し、物件の引き渡しを受けたら、入居に向けた準備が本格化します。多くの場合は、内装工事やインフラの整備が必要になります。

- 内装工事: 会議室の設置、エントランスのデザイン、壁紙の変更など、自社のコンセプトに合わせた内装工事を行います。工事には、貸主(オーナー)が行う「A工事」、借主(テナント)が業者を指定して費用も負担するが、施工はビル指定の業者に依頼する「B工事」、借主が業者選定から費用負担まで全て行う「C工事」の3つの区分があります。どこまでがどの工事区分に該当するのか、事前に貸主側としっかり協議しておくことが重要です。

- インフラ整備: 電話回線やインターネット回線の引き込み工事を手配します。ビジネスの生命線となるため、早めに通信事業者と契約し、工事日を調整しましょう。

- オフィス家具・OA機器の手配: デスク、チェア、キャビネット、複合機、PCなどを購入またはリースで手配し、搬入日を決定します。

これらの工事や手配には時間がかかるため、契約締結後、賃料が発生するまでの「フリーレント期間」(賃料無料期間)を有効に活用して、効率的に進めましょう。

⑦ 引っ越しと業務開始

内装やインフラが整ったら、いよいよ引っ越しです。オフィス移転専門の業者に依頼すると、精密機器の運搬や什器の設置などもスムーズに行ってくれます。

引っ越しと並行して、様々な行政手続きも必要になります。

- 法務局: 本店移転登記(移転後2週間以内)

- 税務署: 異動届出書の提出

- 都道府県・市町村: 事業所等新設・廃止申告書の提出

- 年金事務所: 適用事業所所在地・名称変更届の提出

- 労働基準監督署・ハローワーク: 労働保険関係の変更手続き

これらの手続きを漏れなく行い、全ての準備が整ったら、ついに新オフィスでの業務開始となります。従業員一同が新たな気持ちでスタートを切れるよう、万全の準備でこの日を迎えましょう。

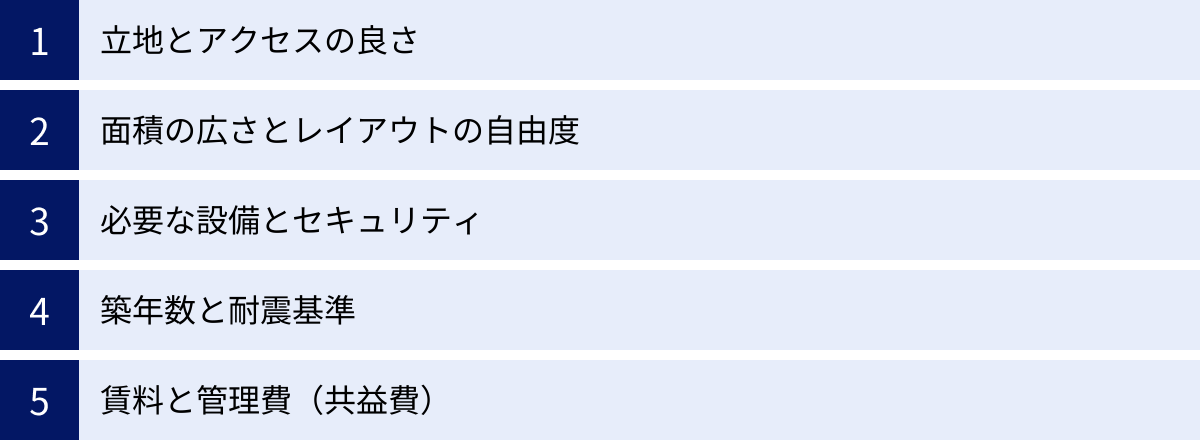

失敗しない!賃貸オフィス選びの5つの重要ポイント

契約までのステップを理解した上で、次に「どのような視点で物件を評価すれば良いのか」という、より本質的な選び方のポイントについて掘り下げていきます。ここで挙げる5つのポイントは、オフィス移転の成否を分ける重要な判断基準です。これらを念頭に置いて物件を比較検討することで、後悔のない選択が可能になります。

① 立地とアクセスの良さ

立地は、オフィス選びにおいて最も重要な要素の一つであり、一度決めたら簡単には変えられません。立地の良し悪しは、「従業員」「顧客」「取引先」という3つの視点から多角的に評価する必要があります。

- 従業員の通勤利便性: 従業員の満足度や定着率に直結する最も大切なポイントです。最寄り駅からの徒歩時間はもちろん、複数の鉄道路線が利用できるかどうかも重要です。特定の一路線が遅延や運休になった場合でも、代替ルートがあれば事業への影響を最小限に抑えられます。また、従業員の居住地を考慮し、通勤負担が大きくなりすぎないエリアを選ぶ配慮も、エンゲージメントを高める上で有効です。

- 顧客の来訪しやすさ: BtoCビジネスはもちろん、BtoBビジネスにおいても、顧客がオフィスを訪れる機会は少なくありません。駅から近く、分かりやすい場所にあるオフィスは、顧客に「歓迎されている」というポジティブな印象を与えます。逆に、駅から遠く、道順が複雑な場所では、来訪のハードルが上がり、商談機会の損失につながる可能性もあります。

- 採用活動への影響: 「オフィスの立地は、企業の採用力を左右する」と言っても過言ではありません。特に優秀な人材が集まる都市部では、交通の便が良く、魅力的な街にあるオフィスは、求職者にとって大きなアピールポイントとなります。逆に、アクセスが不便な立地は、それだけで応募の選択肢から外されてしまうリスクがあります。

これらの視点から、自社のビジネスにとって最適な「一点」を見つけ出すことが、長期的な企業成長の礎となります。

② 面積の広さとレイアウトの自由度

オフィスの面積は、ただ広ければ良いというものではありません。現在の事業規模と将来の成長予測をバランス良く考慮して決定する必要があります。

まず、前述の通り「従業員1人あたり2〜4坪」という目安を基準に、必要な執務スペースを算出します。それに加えて、会議室、応接室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫など、執務以外に必要なスペースも考慮に入れなければなりません。

ここで重要なのが、将来の事業拡大を見据えることです。例えば、2年後に従業員を10名増やす計画があるなら、その分のスペースをあらかじめ確保しておくか、あるいは将来的に増床(同じビル内で追加で借りる)や分室の可能性があるかを貸主側に確認しておくといった戦略的な視点が求められます。

また、同じ面積でも、部屋の形によって使い勝手は大きく変わります。

- 整形な空間か不整形な空間か: 正方形や長方形に近い「整形な空間」は、デスクの配置やゾーニングがしやすく、デッドスペースが生まれにくいというメリットがあります。一方、L字型や凹凸の多い「不整形な空間」は、レイアウトに工夫が必要になります。

- 柱の位置と数: 室内に太い柱があると、その周辺がデッドスペースになり、デスク配置の妨げになることがあります。内覧時には、柱の位置や大きさを必ず確認しましょう。

- レイアウトの自由度を高める設備: OAフロア(フリーアクセスフロア)が設置されていると、床下に電源やLANケーブルを自由に配線できるため、デスクレイアウトの自由度が格段に向上します。将来のレイアウト変更にも柔軟に対応できるため、非常に重要なチェックポイントです。

理想の働き方を実現できるレイアウトが組めるか、という視点で物件を評価することが、生産性の高いオフィス環境づくりの第一歩です。

③ 必要な設備とセキュリティ

オフィスの設備は、従業員の快適性や生産性に直接影響します。特に以下の点は、必ず確認しておきましょう。

- 空調設備: 空調には、ビル全体で一括管理される「セントラル空調」と、各区画で自由に温度設定やオン・オフができる「個別空調」があります。セントラル空調は管理の手間がない反面、稼働時間が決まっているため、残業や休日出勤が多い企業には不向きな場合があります。一方、個別空調は24時間365日、自社の都合で利用できるため、柔軟な働き方に対応できます。

- 電源容量: 使用するPCやOA機器の数によっては、ビルの標準的な電源容量では不足する場合があります。特にサーバーを多数設置する場合や、消費電力の大きい専門機器を使用する場合は、事前に必要なアンペア数を確認し、増設が可能かを確認しておく必要があります。

- インターネット環境: 現在では、光回線の引き込みは必須条件と言えます。どの通信事業者の回線が利用可能か、また、建物のMDF室(配線盤室)から自社区画までの配線ルートが確保されているかを確認しましょう。

- セキュリティ: 企業の機密情報や従業員の安全を守るために、セキュリティレベルの確認は不可欠です。エントランスのオートロック、監視カメラの設置、警備員の常駐、機械警備システムの導入など、ビルのセキュリティ体制を確認します。また、夜間や休日の入退館方法(カードキー、暗証番号など)も、自社の運用に合っているかチェックしましょう。

④ 築年数と耐震基準

ビルの築年数と耐震性は、従業員の安全と事業の継続性を守る上で極めて重要です。

最も重要なチェックポイントは、1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請が行われた「新耐震基準」を満たしているかどうかです。新耐震基準は、震度6強から7程度の大規模な地震でも倒壊・崩壊しないことを目標に設計されています。1981年以前の「旧耐震基準」で建てられたビルでも、耐震補強工事が行われている場合がありますので、その場合は工事の履歴や内容を確認しましょう。

築年数が浅いビル(築浅物件)は、最新の設備が整っており、外観も美しく、企業イメージの向上につながるというメリットがあります。一方で、賃料は高くなる傾向があります。

逆に、築年数が経過したビル(築古物件)は、比較的賃料が安いというメリットがあります。ただし、設備の老朽化や見た目の古さがデメリットになる可能性があります。しかし、近年では築古ビルを大規模にリノベーション(リニューアル)し、内装や設備を一新した物件も増えています。このような物件は、新耐震基準さえ満たしていれば、コストを抑えつつ快適なオフィス環境を手に入れられるため、魅力的な選択肢となり得ます。

BCP(事業継続計画)の観点からも、災害時に事業を継続できる頑健な建物を選択することは、企業の社会的責任とも言えます。

⑤ 賃料と管理費(共益費)

最後に、コストに関するポイントです。物件情報に記載されている「賃料(坪単価)」だけを見て判断するのは危険です。必ず「管理費」または「共益費」を含めた月々の総支払額(ランニングコスト)で比較検討しましょう。

- 賃料: オフィススペースそのものの使用料です。

- 管理費・共益費: エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃費、光熱費、設備の保守点検費用、ビルの管理・警備費用などに充てられる費用です。

管理費が何を含んでいるかはビルによって異なります。例えば、共用部の光熱費は含まれていても、専有部(自社オフィス内)の光熱費は別途実費請求というケースが一般的です。契約前に、管理費のカバー範囲を明確に確認しておくことが重要です。

また、賃料や管理費は、契約期間中に改定される可能性もあります。契約書に「経済情勢の変動により賃料を改定できる」といった条項があるかどうかも確認しておきましょう。目先の賃料の安さだけでなく、長期的な視点でトータルコストを把握することが、健全な経営計画を立てる上で不可欠です。

賃貸オフィスの契約にかかる初期費用と内訳

オフィスの移転には、月々の賃料とは別に、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で非常に重要ですので、どのような費用がどれくらいかかるのか、事前にしっかりと把握しておきましょう。一般的に、初期費用は月額賃料の8ヶ月分から15ヶ月分程度が目安とされています。

| 費用項目 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用のための担保金。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |

| 前払いの賃料 | 入居月の賃料(日割り)+翌月分の賃料。 | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどに備える保険。 | 2年間で15,000円~30,000円程度 |

| 保証会社の利用料 | 連帯保証人の代わりとなる会社の利用料。 | 初回:賃料の0.5~1ヶ月分 |

敷金・保証金

敷金・保証金は、契約時に貸主へ預ける担保金です。賃料の滞納があった場合や、退去時の原状回復工事の費用に充当されます。関西地方では「保証金」と呼ばれることが一般的です。

相場は月額賃料の6ヶ月分から、都心部の優良なビルでは12ヶ月分に設定されることもあり、初期費用の中で最も大きな割合を占めます。

この敷金・保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されるのが原則ですが、契約内容によっては「償却(敷引き)」という特約が付いている場合があります。これは、「預けた保証金のうち、○ヶ月分または○%は、理由の如何を問わず返還しません」という取り決めです。契約前に償却の有無と、その割合を必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、住居の賃貸と同様に、契約の際に謝礼として貸主に支払うお金です。敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

相場は賃料の0ヶ月分(なし)から2ヶ月分程度です。近年では礼金なしの物件も増えていますが、人気の高い物件では依然として設定されているケースが見られます。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、一般的には「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限かつ相場となっています。

この費用は、契約が成立した際に発生するもので、物件探しや内覧の段階では費用はかかりません。

前払いの賃料

契約時に、入居する月の賃料と、その翌月分の賃料を前払いで支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。

例えば、4月15日に入居する場合、契約時には「4月分の日割り賃料(16日分)+ 5月分の賃料(1ヶ月分)」を支払うことになります。月の初めに入居する場合は、当月分と翌月分の合計2ヶ月分が必要になるケースもあります。

火災保険料

万が一の火災や水漏れ、盗難などの損害に備えるため、賃貸借契約において火災保険(店舗総合保険)への加入が義務付けられていることがほとんどです。

保険料は、オフィスの広さや構造、補償内容によって異なりますが、2年契約で15,000円から30,000円程度が目安です。貸主が指定する保険会社に加入する場合と、自社で選べる場合があります。

保証会社の利用料

近年、連帯保証人の代わりに「家賃保証会社」の利用を必須とする物件が増えています。保証会社は、万が一テナントが賃料を滞納した場合に、貸主に代わって賃料を立て替え払いする会社です。

利用するには保証委託料が必要で、初回契約時に月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%程度、その後は1年ごとに年間更新料(10,000円〜総賃料の10%程度)がかかるのが一般的です。

連帯保証人がいる場合でも、保証会社の利用を必須とするケースも増えているため、事前に確認が必要です。

これらの初期費用に加えて、引っ越し費用や内装工事費、オフィス家具の購入費用なども別途発生します。オフィス移転は一大プロジェクトであり、多額の資金が必要になるため、余裕を持った資金計画を立てることが極めて重要です。

契約前に知っておきたい注意点

賃貸オフィスの契約書は専門用語が多く、内容も複雑です。しかし、内容を十分に理解しないまま署名・捺印してしまうと、後々「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しかねません。ここでは、特に注意して確認すべき3つの重要なポイントを解説します。

契約形態の違い(普通借家契約と定期借家契約)

賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、それぞれ借主の権利が大きく異なります。どちらの契約形態なのかは、契約後の安定性に直結するため、必ず確認しましょう。

- 普通借家契約 (ふつうしゃっかけいやく)

- 特徴: 契約期間は通常2年ですが、借主が希望する限り、原則として契約を更新できます。貸主側から更新を拒絶するには、「貸主自身がその建物を使用する必要がある」といった「正当な事由」が法律上必要となり、そのハードルは非常に高いです。

- メリット: 借主の権利が強く保護されており、長期的に安定してオフィスを借り続けることができます。一般的な事業用賃貸借契約は、この普通借家契約が主流です。

- デメリット: 貸主側からすると、一度貸すと簡単には立ち退きを要求できないため、審査が厳しくなる傾向があります。

- 定期借家契約 (ていきしゃっかけいやく)

- 特徴: 契約期間の満了をもって、契約が確定的に終了します。契約の更新という概念はなく、引き続き入居したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主は再契約を拒否することが自由であり、その際に正当事由は必要ありません。

- メリット: 貸主側にとっては、期間を区切って貸し出せるため、将来的な建て替えや自己使用の計画が立てやすいというメリットがあります。そのため、期間限定のプロジェクトオフィスや、将来的に取り壊し予定のビルなどで利用されることがあります。賃料が相場より安く設定されている場合もあります。

- デメリット: 借主にとっては、契約期間満了後に再契約できる保証がないため、居住の安定性に欠けます。事業の拠点として長期的な利用を考えている場合には、大きなリスクとなります。

自社の事業計画に照らし合わせ、どちらの契約形態が適しているかを慎重に判断する必要があります。重要事項説明の際に、どちらの契約であるかを必ず確認しましょう。

原状回復義務の範囲

「原状回復」は、賃貸オフィス契約で最もトラブルになりやすい項目の一つです。原状回復とは、「退去時に、借りたオフィスを契約前の状態に戻して貸主に返還する義務」のことを指します。

この「元の状態に戻す」範囲がどこまでなのかが、トラブルの火種になります。

法律上の原則では、

- 通常損耗・経年劣化: 時間の経過や通常の使用によって生じる損耗(例:壁紙の日焼け、通常使用による床の擦り傷など)は、月々の賃料に含まれていると考えられ、貸主の負担で修繕する。

- 特別損耗: 借主の故意・過失や、通常とは言えない使用方法によって生じた損傷(例:壁に穴を開けた、タバコのヤニで壁紙が変色した、重いものを落として床をへこませたなど)は、借主の負担で修繕する。

とされています。しかし、実際の賃貸借契約書には、「通常損耗・経年劣化を含め、借主の費用負担で原状回復を行う」といった特約が盛り込まれているケースが非常に多いのが実情です。

この特約が有効かどうかはケースバイケースですが、契約書に署名・捺印した以上、その内容に同意したと見なされる可能性が高いです。そのため、契約前に、

- 原状回復に関する特約の有無とその具体的な内容

- どこまでが借主の負担範囲なのか

- 退去時のクリーニング費用はどちらが負担するのか

といった点を、契約書で詳細に確認し、不明点は必ず不動産会社や貸主に質問して明確にしておく必要があります。可能であれば、「入居時の状態を写真で記録しておく」ことも、退去時の無用なトラブルを避けるために有効な対策です。

契約期間と更新について

契約期間と、それに伴う更新、そして中途解約に関する条項も、事業計画に大きく影響するため、注意深く確認する必要があります。

- 契約期間: 事業用オフィスの契約期間は、一般的に2年間で設定されていることが多いですが、3年や5年といったケースもあります。

- 更新手続き: 普通借家契約の場合、契約期間が満了すると更新手続きが必要になります。更新時には、「更新料」として賃料の1ヶ月分程度、さらに「更新事務手数料」として不動産会社に賃料の0.25〜0.5ヶ月分程度の費用を支払うのが一般的です。これらの費用の有無と金額は、契約書に明記されているので必ず確認しましょう。

- 中途解約: 契約期間の途中でオフィスを解約したい場合の手続きについても確認が必要です。通常、「解約予告期間」が定められており、事業用オフィスの場合は「退去の6ヶ月前」までに書面で通知することが求められます。例えば、3月末に退去したい場合は、前年の9月末までに解約を通知しなければなりません。

- 中途解約違約金: 解約予告期間を守れなかった場合や、契約内容によっては、予告期間分の賃料相当額を「違約金」として支払う必要がある場合があります。特に、契約開始から一定期間内(例:1年以内)の解約に対して、違約金が設定されているケースもあります。

事業の状況は常に変化する可能性があるため、こうした解約に関する条件は、万が一の事態に備えて必ず把握しておくべき重要なポイントです。

賃貸オフィス以外の選択肢も検討しよう

働き方の多様化が進む現代において、オフィスのかたちは一つではありません。企業のステージや事業内容、従業員数によっては、従来の賃貸オフィス以外の選択肢がより適している場合もあります。ここでは、代表的な3つのオフィス形態とその特徴を紹介します。自社のニーズに最もフィットする働き方を実現するために、広い視野で検討してみましょう。

レンタルオフィス

レンタルオフィスは、デスクやチェア、インターネット環境など、ビジネスに必要な設備があらかじめ整った個室スペースを、月単位などの短い期間で借りられるサービスです。

メリット

- 初期費用の大幅な削減: 敷金・保証金や内装工事費が不要なため、賃貸オフィスに比べて圧倒的に少ない初期費用で事業を開始できます。

- スピーディーな入居: 契約後、即日〜数日で利用開始できるケースが多く、ビジネスチャンスを逃しません。

- 設備の充実: オフィス家具や複合機、会議室、受付サービスなどが共用で利用できるため、自分で手配する手間とコストが省けます。

- 柔軟な契約期間: 1ヶ月単位での契約が可能な場合も多く、事業規模の変動に柔軟に対応できます。

デメリット

- 賃料単価の割高感: 初期費用は安いものの、月々の賃料を坪単価で換算すると、賃貸オフィスよりも割高になる傾向があります。

- 拡張性の限界: 提供される個室の広さには限りがあるため、従業員が増えた際の拡張性に乏しい場合があります。

- カスタマイズ性の低さ: 内装の変更や独自のレイアウトへの変更は、基本的に認められていません。

コワーキングスペース

コワーキングスペースは、様々な企業や個人がオープンスペースを共有して仕事をする場所です。個室ではなく、フリーアドレスのデスクや集中ブースなどを利用するのが一般的です。

メリット

- 圧倒的な低コスト: 月額数万円程度から利用でき、オフィス費用を最小限に抑えられます。

- コミュニティ形成: 他の利用者との交流が生まれやすく、新たなビジネスパートナーやアイデアに出会う機会が豊富です。イベントやセミナーが開催されることも多く、ネットワーキングの場として活用できます。

- 柔軟なプラン: 月額固定プランのほか、ドロップイン(一時利用)など、利用頻度に応じた柔軟な料金プランが用意されています。

デメリット

- プライバシー・セキュリティ: オープンスペースであるため、電話の内容が聞かれたり、PCの画面が見られたりする可能性があります。機密性の高い情報を扱う業務には注意が必要です。

- 作業環境の不安定さ: 混雑している日には、希望の席が確保できない可能性があります。集中できる環境が常に保証されているわけではありません。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは、物理的なワークスペースは提供せず、事業用の「住所」「電話番号」といった機能のみをレンタルするサービスです。

メリット

- 最小限のコスト: 月額数千円からという非常に安価な料金で、都心一等地などの住所を利用できます。

- 法人登記が可能: レンタルした住所で法人登記が可能です。

- 信用の獲得: 自宅住所を公開することなく、ビジネス用の住所を持つことで、対外的な信用度を高めることができます。郵便物の転送サービスなども利用できます。

デメリット

- 作業スペースがない: 当然ながら、実際に仕事をする場所は提供されません。作業は自宅やカフェ、コワーキングスペースなどで行う必要があります。

- 許認可の制限: 士業や人材派遣業、建設業など、事業所の設置が義務付けられている特定の業種では、バーチャルオフィスでは開業の許認可が取得できない場合があります。

各オフィスの種類が向いている企業の特徴

これらの特徴を踏まえ、どのような企業にどのオフィス形態が向いているのかをまとめました。

| オフィス形態 | 向いている企業・個人の特徴 |

|---|---|

| 賃貸オフィス | ・従業員数が5名以上で、今後も増加が見込まれる企業 ・独自の企業文化を醸成し、ブランディングを重視する企業 ・長期的な事業拠点を確保し、安定した経営を目指す企業 ・セキュリティやプライバシーを高度に確保する必要がある企業 |

| レンタルオフィス | ・1〜5名程度の少人数で事業を行うスタートアップやベンチャー企業 ・期間限定のプロジェクトチームの拠点 ・地方企業の都市部進出の足がかりとなるサテライトオフィス ・とにかくスピーディーに事業を開始したい企業 |

| コワーキングスペース | ・フリーランス、個人事業主、起業準備中の個人 ・主に一人で業務を行い、固定のオフィスが不要なノマドワーカー ・他の利用者とのネットワーキングや協業を積極的に求める人 ・コストを極限まで抑えたいスタートアップ初期段階 |

| バーチャルオフィス | ・リモートワークが中心で、物理的なオフィスが不要な企業 ・インターネット通販など、自宅を事務所として登記したくない個人事業主 ・地方に拠点を持ちつつ、都市部の住所でビジネスを展開したい企業 |

企業の成長ステージや働き方の変化に合わせて、これらの選択肢を柔軟に組み合わせる(例:基本はリモートワークでバーチャルオフィスを契約し、週に一度はコワーキングスペースでミーティングを行う)といったハイブリッドな活用法も有効です。

京都のオフィス探しにおすすめのポータルサイト・不動産会社3選

京都で理想のオフィスを見つけるためには、信頼できる情報源とパートナーの存在が不可欠です。ここでは、豊富な物件情報を誇るポータルサイトと、地域に精通した不動産会社を厳選して3つご紹介します。これらのサービスを併用することで、効率的かつ網羅的に物件を探すことができます。

① at home(アットホーム)

全国規模で圧倒的な知名度と物件数を誇る不動産情報ポータルサイトです。住居用のイメージが強いかもしれませんが、「at home PRO」という事業者向けサービスも展開しており、賃貸オフィスや店舗、倉庫などの事業用物件も豊富に掲載されています。

- 特徴:

- 掲載物件数の多さ: 全国各地の不動産会社が加盟しているため、京都エリアの物件も数多く探すことができます。大手から地域密着型の不動産会社まで、様々な会社が扱う物件を一覧できるのが強みです。

- 詳細な検索機能: エリアや賃料、面積といった基本条件はもちろん、「OAフロア」「新耐震基準」「24時間利用可」など、オフィス探しで重要となる細かいこだわり条件で絞り込み検索が可能です。

- 幅広い物件種別: 一般的な賃貸オフィスだけでなく、SOHO可物件や居抜き物件、貸店舗など、多様なニーズに対応した物件を探せます。まずは市場にどのような物件があるか、広く情報を集めたいという初期段階での利用に特に適しています。

参照:アットホーム株式会社 公式サイト

② 京都ライフ

「京都ライフ」は、その名の通り京都に特化した地域密着型の不動産会社です。京都市内を中心に複数の店舗を展開しており、居住用賃貸物件で高い知名度を誇りますが、事業用物件の取り扱いにも力を入れています。

- 特徴:

- 地域への深い知見: 長年にわたり京都の不動産市場に携わってきた経験から、各エリアの特性や街の雰囲気、相場観などを熟知しています。インターネットの情報だけでは分からない、地元ならではのリアルな情報を提供してもらえる可能性があります。

- 独自の物件情報: 大手ポータルサイトには掲載されていない、地元のオーナーから直接依頼された未公開物件や、掘り出し物の物件情報を持っていることが期待できます。

- 対面での手厚いサポート: 地域に根ざした営業スタイルで、親身な相談に応じてくれる点が魅力です。京都でのオフィス探しが初めてで不安な方や、地元の情報に詳しいプロに相談しながら進めたい方にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社京都ライフ 公式サイト

③ オフィスマーケット

「オフィスマーケット」は、その名の通り賃貸オフィスや貸事務所といった事業用不動産に特化した専門のポータルサイトです。全国の主要都市の物件をカバーしており、もちろん京都の物件も多数掲載されています。

- 特徴:

- 事業用物件への特化: 掲載されている情報がオフィスや店舗に限定されているため、目的の物件を探しやすいのが最大のメリットです。サイトの設計もオフィス探しに最適化されており、必要な情報に素早くアクセスできます。

- 豊富な写真と詳細データ: 物件の外観やエントランス、室内だけでなく、共用部の写真も豊富に掲載されていることが多いです。また、天井高や床荷重、空調方式といった、オフィス選びで重要なスペック情報も詳細に記載されています。

- 専門性の高いコンテンツ: オフィス移転のノウハウや用語解説といった、利用者に役立つコラム記事も充実しており、情報収集のツールとしても非常に有用です。専門的な視点で効率よく物件を探したい場合に適しています。

参照:株式会社エストアンドカンパニー オフィスマーケット公式サイト

京都の賃貸オフィスに関するよくある質問

最後に、京都で賃貸オフィスを探す際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。オフィス移転のプロセスで生じる疑問を解消し、スムーズな意思決定にお役立てください。

Q. オフィスの内覧ではどこをチェックすれば良いですか?

A. 内覧は、図面だけでは分からないオフィスの実態を把握する絶好の機会です。以下の4つの視点から、漏れなくチェックすることをおすすめします。

- 専有部(オフィス室内):

- 広さとレイアウトのしやすさ: 想定している人数分のデスクが配置できるか、柱の位置は邪魔にならないか、実際にメジャーを持参して採寸するとより確実です。

- 設備の状態: コンセントの数と位置、空調の効き具合、インターネット回線の引き込み口、照明の明るさなどを確認します。

- 快適性: 日当たりの良さ、窓からの眺望、外の騒音は気にならないかなど、従業員が長時間過ごす空間としての快適性をチェックします。

- 共用部:

- 清潔さと管理状態: エントランス、廊下、エレベーター、給湯室、そして特にトイレが清潔に保たれているかは、ビルの管理品質を測る重要な指標です。

- 利便性: エレベーターの台数や速度は、朝の混雑時にストレスにならないか。

- ビル全体:

- セキュリティ: 夜間や休日の入退館方法、防犯カメラの有無など、セキュリティ体制を確認します。

- 管理体制: 管理人さんの常駐時間や、ビル全体の清掃が行き届いているかを確認します。

- 周辺環境:

- ビジネスの利便性: 最寄り駅からの実際の距離、銀行、郵便局、コンビニの場所を確認します。

- 従業員の利便性: ランチに利用できる飲食店のバリエーションと価格帯をチェックすることも大切です。

複数の担当者で、時間帯を変えて(例:昼と夕方)内覧すると、より多角的な視点で物件を評価できます。

Q. 契約から入居までどれくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的に、物件探しを開始してから実際に入居するまでには、3ヶ月から6ヶ月程度の期間を見込んでおくのが無難です。場合によっては、それ以上かかることもあります。

大まかなスケジュールの内訳は以下の通りです。

- 物件探し・内覧: 1ヶ月〜2ヶ月

- 申し込み・審査・契約: 2週間〜1ヶ月

- 内装設計・工事: 1ヶ月〜3ヶ月(工事の規模による)

- インフラ手配・引っ越し: 2週間〜1ヶ月

特に、希望条件に合う物件がすぐに見つかるとは限らないこと、そして内装工事に予想以上の時間がかかるケースが多いことを考慮し、余裕を持った移転計画を立てることが重要です。現在のオフィスの解約予告期間(通常6ヶ月前)も踏まえ、早め早めに行動を開始することをおすすめします。

Q. 居抜きオフィスとは何ですか?

A. 居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装(パーテーション、受付カウンターなど)や設備、什器(デスク、チェアなど)がそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。

【メリット】

- 初期費用の大幅な削減: 内装工事費や什器購入費が不要、または大幅に削減できるため、移転にかかるコストを大きく抑えられます。

- 入居までの期間短縮: 大規模な工事が不要なため、契約から業務開始までの期間を短縮できます。

【デメリット】

- レイアウトの自由度が低い: 前のテナントの内装をそのまま引き継ぐため、自社の希望通りのレイアウトに変更することが難しい場合があります。

- 設備の老朽化リスク: 残された設備や什器が古くなっている可能性があり、修理や買い替えが必要になることもあります。

- デザインのミスマッチ: 自社の企業イメージと、残された内装のデザインが合わない可能性があります。

自社の希望するレイアウトやコンセプトと、居抜き物件の状態がうまく合致すれば、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。物件数は限られますが、オフィス探しの際には、居抜き物件も視野に入れてみると良いでしょう。