企業の成長や事業戦略の変化に伴い、オフィスの移転は多くの企業にとって重要な経営課題となります。しかし、理想的なオフィスを自力で見つけ出し、複雑な契約手続きを滞りなく進めるのは容易ではありません。そこで頼りになるのが「賃貸オフィス仲介会社」です。

この記事では、賃貸オフィス仲介会社がどのような役割を担い、利用することでどのようなメリットがあるのかを徹底的に解説します。また、気になる仲介手数料の仕組みや、失敗しない仲介会社の選び方、契約までの具体的な流れまで、オフィス移転を検討している担当者の方が知りたい情報を網羅的にご紹介します。自社の未来を左右するオフィス移転を成功させるため、信頼できるパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

目次

賃貸オフィス仲介会社とは?

賃貸オフィス仲介会社は、文字通り「賃貸オフィス」の「仲介」を専門に行う会社です。しかし、その役割は単に物件を紹介するだけにとどまりません。企業の成長戦略や働き方の多様化など、複雑化するニーズに応え、最適なオフィス環境を実現するためのプロフェッショナルなパートナーとしての役割を担っています。

賃貸オフィス探しを専門的にサポートする会社

賃貸オフィス仲介会社とは、オフィスを借りたい企業(借主)と、オフィスビルを貸したいオーナー(貸主)との間に立ち、双方の希望を調整しながら、賃貸借契約の成立を専門的にサポートする会社です。不動産取引に関する豊富な知識と経験、そして広範な情報ネットワークを駆使して、借主企業のオフィス探しを全面的にバックアップします。

一般的な住居の賃貸仲介と異なり、賃貸オフィスの契約はより複雑で専門的な知識が求められます。例えば、以下のような要素が絡み合います。

- 事業計画との連動: 企業の将来的な人員計画や事業展開を見据えた適切な面積・立地の選定が必要です。

- 法的・専門的知識: 建築基準法や消防法、原状回復義務の範囲、電気容量や空調設備の仕様など、専門的な確認事項が多数存在します。

- 複雑な契約条件: 賃料だけでなく、敷金(保証金)、礼金、共益費、更新料、フリーレント(一定期間の賃料免除)など、交渉すべき項目が多岐にわたります。

- 市場動向の把握: エリアごとの賃料相場や空室率、今後の開発計画といったマーケット情報を理解した上での判断が不可欠です。

個人や企業の担当者がこれらの情報をすべて自力で収集し、最適な判断を下すのは非常に困難です。賃貸オフィス仲介会社は、こうした専門領域をカバーし、借主が本業に集中しながら、スムーズかつ有利な条件でオフィス移転を実現できるよう支援する、いわば「オフィス移転の戦略的パートナー」と言えるでしょう。

彼らは、単なる物件の「紹介屋」ではなく、クライアント企業の経営課題をヒアリングし、その解決策として最適なワークプレイスを提案するコンサルタントとしての側面も持っています。最適な仲介会社を選ぶことは、オフィス移転プロジェクトの成否を大きく左右する重要な第一歩なのです。

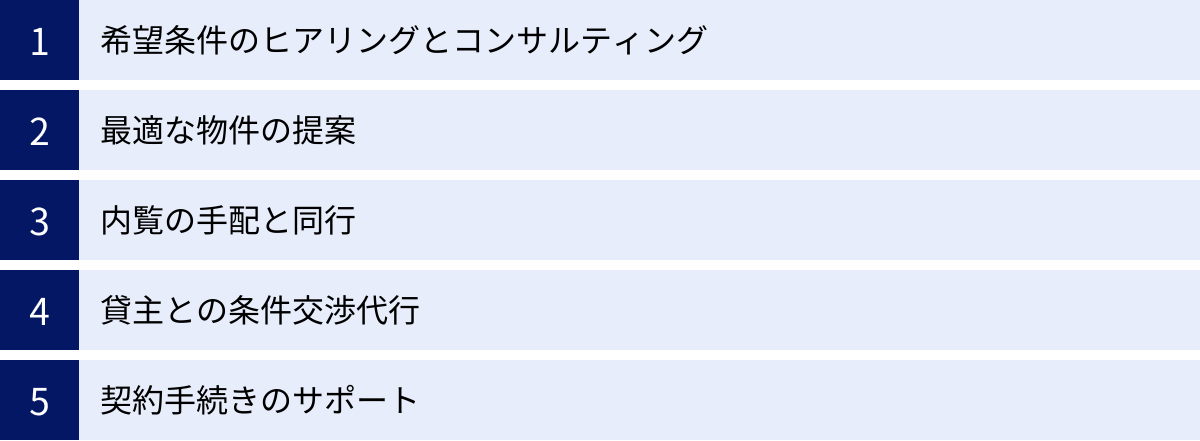

賃貸オフィス仲介会社の主な役割

賃貸オフィス仲介会社が具体的にどのような業務を行ってくれるのか、その主な役割を5つのフェーズに分けて詳しく見ていきましょう。これらのサポートを通じて、企業は効率的かつ戦略的にオフィス移転を進めることができます。

希望条件のヒアリングとコンサルティング

オフィス移転の第一歩は、「どのようなオフィスが必要か」を明確にすることから始まります。仲介会社の最初の、そして最も重要な役割が、この要件定義をサポートするヒアリングとコンサルティングです。

単に「エリアは都心3区で、広さは100坪くらい」といった表面的な要望を聞くだけではありません。プロの仲介担当者は、さらに踏み込んだ質問を通じて、企業の潜在的なニーズや課題を掘り下げます。

- 移転の目的・背景: なぜ移転するのか?(例:人員増加、コスト削減、ブランディング向上、働き方改革の推進など)

- 事業計画: 3年後、5年後の事業展開や人員計画はどうなっているか?

- 現在のオフィスの課題: 現状のオフィスで何に困っているか?(例:会議室が足りない、アクセスが悪い、設備が古いなど)

- 新しいオフィスで実現したいこと: どのような働き方を実現したいか?(例:コミュニケーションの活性化、Web会議用の個室設置、リフレッシュスペースの確保など)

- 予算とスケジュール: 賃料や初期費用にかけられる上限はいくらか?いつまでに入居したいか?

こうした徹底的なヒアリングを通じて、漠然とした要望を具体的な物件のスペックや条件に落とし込んでいきます。例えば、「コミュニケーションを活性化したい」という要望に対しては、ワンフロアでレイアウトの自由度が高い物件や、共用ラウンジが充実したビルを提案するなど、企業の経営戦略に基づいたコンサルティングを提供します。この初期段階でのすり合わせが綿密であるほど、後の物件探しがスムーズに進み、移転後のミスマッチを防ぐことにつながります。

最適な物件の提案

ヒアリングで固まった要件定義に基づき、仲介会社は膨大な物件情報の中から、クライアントの希望に合致する候補物件をリストアップして提案します。

仲介会社の強みは、その圧倒的な情報量にあります。一般のポータルサイトに掲載されている物件はもちろんのこと、「非公開物件」と呼ばれる、一般には出回らない物件情報にアクセスできる点が大きな特徴です。

非公開物件とは、貸主の意向により、大々的な公募をせず、特定の仲介会社にのみ情報が提供されている物件のことです。これには、以下のような理由があります。

- 人気物件のため、問い合わせが殺到するのを避けたい。

- 既存のテナントに配慮し、空室が出ることを知られたくない。

- 信頼できる仲介会社を通じて、質の高いテナントを厳選したい。

こうした優良物件や希少物件に出会える可能性を高められるのは、仲介会社を利用する大きなメリットの一つです。

提案の際には、単に物件のスペックを羅列したリストを渡すだけではありません。各物件のメリット・デメリット、周辺環境、交通アクセス、過去の成約事例などをまとめた分かりやすい資料を作成し、なぜその物件がクライアントにおすすめなのか、その理由を明確に説明してくれます。プロの視点でスクリーニングされた質の高い情報提供により、企業は効率的に候補物件を比較検討できます。

内覧の手配と同行

候補物件が絞り込めたら、次はいよいよ内覧(現地見学)です。仲介会社は、複数の物件の内覧スケジュールを調整し、効率的に回れるよう手配してくれます。

内覧当日は、担当者が同行し、素人目では気づきにくい専門的なポイントをチェックし、解説してくれます。

- インフラ設備: 電気容量は十分か、OAフロアの仕様はどうか、空調の方式やゾーン分けはどうなっているか。

- 通信環境: 光ファイバーの引き込み状況や、携帯電話の電波状況は良好か。

- 搬入経路: オフィス家具や什器を搬入する際のエレベーターのサイズや動線は問題ないか。

- ビル管理: 清掃の状況、管理人の常駐時間、セキュリティレベルはどうか。

- 法規制: 消防法や建築基準法に基づく制限(例:避難経路の確保)など。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離、ランチ環境、銀行や郵便局の有無など。

これらの点は、図面や資料だけでは決して分からない重要な情報です。専門家である担当者が同行することで、見落としを防ぎ、入居後の「こんなはずではなかった」という失敗を未然に防ぐことができます。 また、内覧時に出てきた疑問点や懸念点について、その場でビル管理会社や貸主に確認を取ってくれるため、スピーディに問題を解消できます。

貸主との条件交渉代行

借りたい物件が決まったら、次は貸主との条件交渉です。賃貸オフィスの契約では、賃料以外にも交渉可能な項目が数多く存在します。

- 賃料(レント): 相場を踏まえ、少しでも有利な賃料になるよう交渉します。

- フリーレント: 入居後、数ヶ月間の賃料が無料になる期間の設置・延長を交渉します。内装工事期間をフリーレントに充てることで、初期コストを大幅に削減できます。

- 敷金(保証金): 預け入れる敷金の減額を交渉します。

- 契約期間: 事業計画に合わせた契約期間の設定を交渉します。

- 原状回復の範囲: 退去時の原状回復義務の範囲を明確にし、借主に過度な負担がかからないよう、特約の追加などを交渉します。

- その他: 看板設置の可否、24時間入退館の可否など、細かい利用条件についても交渉を代行します。

これらの交渉を企業担当者が直接行うのは、知識や経験の面で不利になりがちです。貸主側も不動産のプロであるため、対等に渡り合うのは容易ではありません。市場の相場観や貸主の傾向を熟知した仲介会社が間に入ることで、客観的な根拠に基づいた有利な条件を引き出しやすくなります。 この交渉力こそが、仲介会社に依頼する大きな価値の一つです。

契約手続きのサポート

条件交渉がまとまり、双方が合意に至れば、いよいよ契約手続きに進みます。賃貸借契約書は、専門用語が多く、非常に複雑で難解です。

仲介会社は、契約書の内容を借主の立場から精査し、不利な条項や不明瞭な点がないかを確認してくれます。特に、以下の項目は入念なチェックが必要です。

- 契約形態: 普通借家契約か、定期借家契約か。

- 解約予告期間: 通常は6ヶ月前が一般的ですが、契約書上の期間を確認します。

- 禁止事項: ビルの使用に関するルールや制限事項。

- 特約事項: 標準的な契約内容に加えて、個別に定められた特別な条件。

契約締結前には、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。これは、物件や契約条件に関する重要な情報を最終確認する法的に定められた手続きです。仲介会社の担当者は、この重要事項説明に同席し、内容に齟齬がないかを確認し、借主の疑問点に答えながら、契約が滞りなく完了するまでをサポートします。法的な側面も含めた最終的な安全確認をプロに任せられることで、安心して契約に臨むことができるのです。

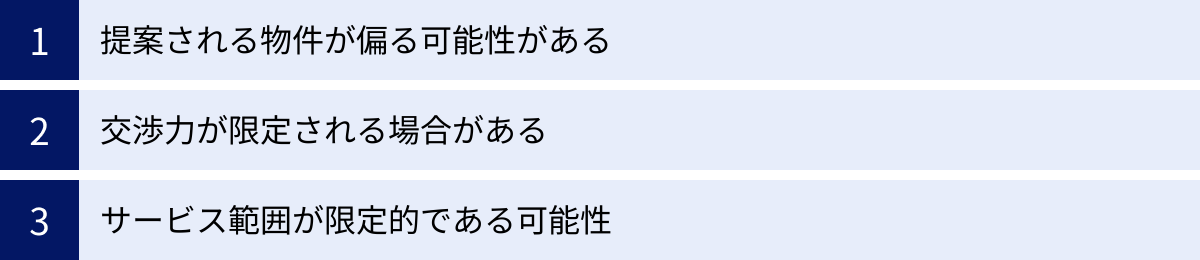

賃貸オフィス仲介会社を利用するメリット・デメリット

賃貸オフィス仲介会社の利用は、多くのメリットをもたらしますが、一方で注意すべき点も存在します。双方を正しく理解し、自社にとって最適な選択をすることが重要です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 情報収集 | 非公開物件を含めた幅広い物件情報にアクセスできる。 | 担当者のスキルや会社の方針により、提案される物件に偏りが生じる可能性がある。 |

| 時間・労力 | 物件探しから交渉、契約まで、煩雑な業務を代行してもらえるため、大幅な時間と労力を削減できる。 | 担当者とのコミュニケーションや打ち合わせに一定の時間は必要となる。 |

| 専門性 | 市場相場、法規制、ビル設備など専門的な知見に基づいたアドバイスを受けられる。 | 担当者の専門性や経験にばらつきがあるため、満足度が左右される。 |

| コスト | 賃料やフリーレントなどの条件交渉により、トータルコストを削減できる可能性がある。 | 仲介手数料(賃料の0.5〜1ヶ月分+消費税)が発生する場合がある。 |

| 交渉力 | 貸主との複雑な条件交渉をプロに任せることができる。 | 仲介会社の利益を優先した交渉が行われるリスクがゼロではない。 |

メリット

物件探しの手間と時間を大幅に削減できる

オフィス移転は、コア業務と並行して進めなければならない一大プロジェクトです。膨大な数の物件情報を一つひとつ確認し、問い合わせ、内覧の日程を調整し、条件を比較検討する…この一連の作業を自社だけで行うのは、担当者にとって非常に大きな負担となります。

仲介会社を利用すれば、これらの煩雑なプロセスをすべて代行してもらえます。 最初に要件を伝えるだけで、専門家がスクリーニングした質の高い物件リストが手に入り、内覧の手配も任せられます。これにより、担当者はコア業務に集中でき、企業全体としての生産性低下を防ぎながら、効率的に移転プロジェクトを推進できます。

非公開物件を含めた幅広い情報から探せる

前述の通り、仲介会社は一般のポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有しています。都心部の人気エリアや新築・築浅のハイグレードビルなどは、非公開でテナント募集が行われるケースが少なくありません。

自力で探せる情報には限りがありますが、仲介会社を介することで、市場に出回っているほぼ全ての物件を比較検討の対象とすることが可能になります。 これにより、自社の理想に限りなく近い、より良い条件のオフィスに出会える確率が格段に高まります。これは、仲介会社を利用する最大のメリットの一つと言えるでしょう。

専門的な知見からアドバイスがもらえる

賃貸オフィス選びは、広さや賃料といった表面的なスペックだけで判断できるものではありません。ビルの耐震性、BCP(事業継続計画)への対応、電気容量、空調システムの性能、セキュリティレベル、法規制のクリアランスなど、専門家でなければ判断が難しい多角的な視点からの評価が不可欠です。

仲介会社の担当者は、日々さまざまなビルを見て回り、貸主やビル管理会社との情報交換を行っているため、個々のビルの特性やメリット・デメリットを熟知しています。例えば、「このビルは空調の更新が近いので、数年後に大規模な工事が入る可能性がある」「このエリアはIT企業が多く、電気容量の大きいビルが人気」といった、生きた情報や専門的な知見に基づいたアドバイスは、最適な意思決定を行う上で非常に有益です。

賃料や契約条件の交渉を任せられる

賃料やフリーレント、敷金などの条件交渉は、オフィス移転における総コストを大きく左右する重要なプロセスです。しかし、不動産取引の経験が少ない担当者が、百戦錬磨の貸主側と対等に交渉するのは困難を極めます。

仲介会社は、周辺エリアの賃料相場や類似物件の成約事例といった客観的なデータを根拠に、論理的な交渉を展開します。 例えば、「近隣の同等グレードのビルでは、フリーレントが6ヶ月ついている事例がある」といった具体的な情報を提示することで、貸主側も譲歩しやすくなります。結果として、月額賃料の数パーセントの引き下げや、数ヶ月分のフリーレント獲得が実現すれば、仲介手数料を支払ってもなお、トータルコストを大幅に削減できるケースは少なくありません。

デメリット

仲介手数料が発生する場合がある

仲介会社を利用して賃貸借契約が成立した場合、成功報酬として「仲介手数料」を支払う必要があります。宅地建物取引業法により、その上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

例えば、月額賃料100万円のオフィスを契約した場合、最大で110万円(税込)の仲介手数料がかかる可能性があります。これは企業にとって決して小さくないコストであり、事前に予算に組み込んでおく必要があります。ただし、後述するように、最近では仲介手数料が無料の会社も増えており、その仕組みを理解した上で選択することが重要です。コストとサービスのバランスを考慮して、仲介会社を選ぶ必要があります。

担当者のスキルによって満足度が変わる

仲介会社のサービス品質は、最終的に窓口となる「担当者」のスキル、経験、そして誠実さに大きく依存します。 経験豊富で提案力のある担当者に当たれば、非常に満足度の高いオフィス移転が実現できる一方で、経験の浅い担当者や、自社の利益を優先するような担当者に当たってしまうと、不満の残る結果になりかねません。

- 自社の要望を正しく理解してくれない

- レスポンスが遅い

- 特定の物件ばかりを強く推してくる

- 専門的な質問に的確に答えられない

このような担当者では、安心してプロジェクトを任せることはできません。そのため、1社に限定せず複数の仲介会社に相談し、担当者の対応や提案内容を比較検討することが、このデメリットを回避するための最も有効な手段となります。信頼できる担当者との出会いが、オフィス移転成功の鍵を握っているのです。

賃貸オフィスの仲介手数料

仲介会社を利用する上で、最も気になるのが「仲介手数料」でしょう。その仕組みや相場、そして「手数料無料」のからくりについて正しく理解しておくことは、賢く仲介会社を選ぶ上で不可欠です。

仲介手数料の仕組みと法律上の上限

賃貸オフィスの仲介手数料は、宅地建物取引業法という法律によってその上限額が定められています。

具体的には、宅地建物取引業法第46条および国土交通省の告示により、「貸主と借主の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃(賃料)の1ヶ月分+消費税が上限」と規定されています。

| 登場人物 | 支払う仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 借主 | 賃料の0.5ヶ月分 + 消費税 |

| 貸主 | 賃料の0.5ヶ月分 + 消費税 |

| 合計 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

これが法律上の原則です。つまり、仲介会社は貸主と借主から合計で賃料1ヶ月分までしか手数料を受け取れないことになっており、原則としてその負担割合は折半(0.5ヶ月分ずつ)となります。

ただし、「依頼者の承諾を得ている場合」に限っては、一方から賃料の1ヶ月分を上限として受領することが認められています。賃貸オフィス仲介の実務においては、契約前に借主がこの点について承諾し、慣習として借主が賃料の1ヶ月分+消費税を負担するケースが一般的となっています。仲介を依頼する際には、手数料の負担割合について事前に確認しておくことが重要です。

(参照:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法)

仲介手数料の計算方法と相場

仲介手数料の計算は非常にシンプルです。

計算式:月額賃料 × 1ヶ月分 + 消費税

例えば、月額賃料が200万円(税抜)のオフィスを契約した場合の仲介手数料の上限は以下のようになります。

2,000,000円 × 1.10(消費税10%) = 2,200,000円

先述の通り、商慣習上、この金額を借主が全額負担するケースが多く見られます。これが賃貸オフィス仲介における手数料の「相場」と言えるでしょう。

ただし、これはあくまで上限であり、仲介会社によっては交渉次第で減額に応じる可能性もゼロではありません。特に、大型契約や長期的な付き合いが見込めるクライアントに対しては、柔軟な対応を取るケースもあります。

仲介手数料が無料になるのはなぜ?その仕組みを解説

近年、「仲介手数料無料」を掲げる仲介会社が増えてきています。借主にとって費用負担がなくなるのは大きな魅力ですが、なぜそのようなことが可能なのでしょうか。その仕組みは、貸主側から報酬を得ているからです。

仲介手数料が無料の会社は、借主から手数料を受け取る代わりに、貸主から「広告料(AD)」や「業務委託料」といった名目で報酬を受け取っています。貸主にとっては、広告料を支払ってでも空室期間を短縮し、優良なテナントに早く入居してもらう方が、トータルでの収益性が高まるという判断があります。

【仲介手数料の収益モデル比較】

- 有料の仲介会社: 借主から仲介手数料(賃料1ヶ月分)を受け取る。貸主からは受け取らないか、0.5ヶ月分を受け取る。

- 無料の仲介会社: 借主からは手数料を受け取らない(無料)。その代わり、貸主から広告料(賃料の1〜3ヶ月分など)を受け取る。

つまり、仲介会社はどちらのモデルであっても、事業として成り立つだけの報酬をどこかから得ているのです。「無料」という言葉の裏には、このようなビジネスモデルが存在することを理解しておく必要があります。

手数料無料の仲介会社を利用する際の注意点

仲介手数料が無料であることは、初期コストを抑えられるという点で非常に大きなメリットです。しかし、その仕組みに起因するいくつかの注意点も存在します。

- 提案される物件が偏る可能性がある

貸主から広告料が出る物件、つまり「広告料を多く支払ってくれる貸主の物件」が優先的に提案される可能性が否定できません。広告料が出ない、あるいは少ない優良物件が、提案リストから漏れてしまうリスクがあります。借主にとっての最適物件ではなく、仲介会社にとって「儲かる」物件が中心になる可能性を念頭に置く必要があります。 - 交渉力が限定される場合がある

仲介会社にとって、報酬を支払ってくれる貸主は「お客様」です。そのため、借主の代理人として厳しい賃料交渉や条件交渉を行う際に、貸主に対して強く出られない可能性があります。借主の利益よりも、貸主との良好な関係を優先するインセンティブが働くことも考えられます。 - サービス範囲が限定的である可能性

手数料無料のビジネスモデルは、多くの案件を効率的に成約させることで成り立っている場合があります。そのため、一社一社に対する手厚いコンサルティングや、契約後のフォローアップといった付加価値の高いサービスが、有料の会社に比べて限定的である可能性も考慮すべきです。

手数料の有無だけで仲介会社を判断するのではなく、提案される物件の幅広さ、担当者の交渉姿勢、提供されるサービスの質などを総合的に見極めることが重要です。場合によっては、有料の仲介会社に依頼して徹底的に交渉してもらった方が、結果的にトータルのコストを抑えられるケースも十分にあり得ます。

失敗しない賃貸オフィス仲介会社の選び方【7つのポイント】

信頼できるパートナーとなる仲介会社を見つけることは、オフィス移転成功の鍵です。ここでは、数ある仲介会社の中から自社に最適な一社を見極めるための7つのポイントを解説します。

① 取扱物件の量と質

まず確認すべきは、その仲介会社がどれだけ多くの、そして質の高い物件情報を扱っているかです。

- 取扱物件数: 会社のウェブサイトや資料で、公開されている取扱物件数を確認しましょう。数が多いほど、多様な選択肢の中から検討できる可能性が高まります。

- 非公開物件の有無: 一般には出回らない非公開物件をどれだけ抱えているかは、その会社の実力や情報網の広さを示す重要な指標です。面談の際に、非公開物件の紹介が可能か尋ねてみましょう。

- 物件の質: 自社がターゲットとするエリアやビルグレードの物件を豊富に扱っているかを確認します。例えば、スタートアップ向けの小規模オフィスを探しているのに、大手企業向けの高層ビルばかりを扱う会社に相談しても、ミスマッチが生じます。自社のニーズと、仲介会社の取扱物件のポートフォリオが合致しているかを見極めることが重要です。

② 得意とするエリアや物件の種類

仲介会社には、それぞれ得意とする領域があります。その特性を理解し、自社の希望と合致する会社を選ぶことが成功への近道です。

- 得意エリア: 都心5区(千代田・中央・港・新宿・渋谷)に特化した会社、特定の沿線に強い会社、全国展開している会社など様々です。自社が移転を希望するエリアで豊富な実績と情報を持つ会社を選びましょう。地域密着型の会社であれば、そのエリアの貸主との強いパイプや、ウェブには載らないようなローカル情報を持っている可能性があります。

- 得意な物件タイプ: ハイグレードな大規模ビル専門の会社、中小企業やスタートアップ向けのコンパクトオフィスに強い会社、居抜きオフィスやセットアップオフィスを専門に扱う会社など、得意な物件の種類も異なります。「自社がどのようなオフィスを求めているか」を明確にし、その分野で専門性を発揮できる仲介会社に相談することが、効率的で質の高い提案に繋がります。

③ オフィス移転に関する専門性と実績

単に物件を紹介するだけでなく、オフィス移転プロジェクト全体を見通せる専門性と実績があるかどうかも重要な選定基準です。

- 実績: 会社のウェブサイトで、これまでの仲介実績(成約件数、取引企業例など)を確認しましょう。長年の実績は、それだけ多くの企業から信頼されてきた証です。

- 専門知識: 面談の際に、オフィスレイアウト、内装工事、什器選定、通信インフラ構築、原状回復など、物件探し以外の周辺領域に関する質問を投げかけてみましょう。的確で具体的な回答が返ってくるか、あるいは専門の部署や提携パートナーと連携して対応できる体制があるかを確認します。オフィス移転をトータルでサポートできる体制を持つ会社は、非常に心強いパートナーとなります。

④ サポート体制の充実度

オフィス移転は多くのタスクが同時進行する複雑なプロジェクトです。スムーズなコミュニケーションと迅速な対応を可能にするサポート体制が整っているかを確認しましょう。

- 担当者: 担当者は一人なのか、それともチームで対応してくれるのか。一人の担当者にすべてが集中すると、レスポンスの遅れや対応漏れのリスクが高まります。チーム体制であれば、担当者が不在の際も他のメンバーがカバーできるため、安心感があります。

- 連絡のしやすさ: 電話やメールだけでなく、ビジネスチャットツールなど、自社が使いやすいコミュニケーション手段に対応しているかどうかも確認ポイントです。迅速でストレスのないやり取りができる体制は、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠です。

- ワンストップサービス: 物件仲介だけでなく、内装デザイン・工事、オフィス家具の選定、ITインフラ整備、引っ越し作業まで、関連するサービスをワンストップで提供できる会社もあります。複数の業者と個別にやり取りする手間が省け、窓口を一本化できるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

⑤ 担当者の提案力や相性

最終的にやり取りの中心となるのは「人」です。会社の規模や実績もさることながら、担当者個人の質や相性も極めて重要です。

- 提案力: こちらの要望を鵜呑みにするだけでなく、プロの視点からプラスアルファの提案をしてくれるか。「なぜこの物件が貴社におすすめなのか」を論理的に説明できるか。自社の潜在的な課題を見抜き、それを解決するようなオフィスを提案してくれる担当者は、信頼できるパートナーと言えます。

- ヒアリング力: 親身になってこちらの話を聞き、要望の裏にある本質的なニーズを汲み取ろうとしてくれるか。丁寧なヒアリングは、的確な提案の土台となります。

- レスポンスの速さと正確性: 問い合わせに対する返信は早いか。提供される情報に間違いはないか。迅速かつ正確な対応は、信頼関係の基本です。

- 相性: 率直に言って、人間的な相性も無視できません。気軽に相談でき、信頼して任せられると感じるかどうかは、プロジェクトをストレスなく進める上で大切な要素です。複数の会社の担当者と実際に会い、比較検討することをおすすめします。

⑥ 会社の口コミや評判

第三者の客観的な評価も参考にしましょう。インターネットで社名を検索すれば、利用者の口コミや評判を見つけることができます。

ただし、ネット上の情報は玉石混交です。特定の個人的な不満が誇張されて書かれている場合もあれば、逆に作為的な高評価が並んでいる可能性もあります。一つの情報を鵜呑みにするのではなく、複数の情報源を比較し、あくまで参考情報の一つとして捉える姿勢が大切です。良い評価と悪い評価の両方に目を通し、その会社がどのような点で評価され、どのような点に課題があるのか、全体的な傾向を掴むようにしましょう。

⑦ 契約後のフォロー体制

「契約したら終わり」という関係ではなく、長期的な視点で付き合える会社かどうかを見極めることも大切です。

- 入居後のサポート: 入居後に設備トラブルなどが発生した際に、相談に乗ってくれるか。貸主との間の調整役を担ってくれるか。

- 将来の移転サポート: 事業の成長に伴う将来的な増床や再移転の際にも、継続してパートナーとして相談に乗ってくれるか。

一度オフィス移転を任せた仲介会社は、自社の事業内容や成長の経緯を深く理解してくれています。将来にわたって良好な関係を築ける会社を選ぶことは、企業の持続的な成長を支える上でも有益です。

賃貸オフィス仲介会社の種類と特徴

賃貸オフィス仲介会社は、その成り立ちや規模によっていくつかのタイプに分類できます。それぞれの特徴を理解し、自社の規模やニーズに合ったタイプの会社を選ぶことが重要です。

| 会社の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 大手総合不動産会社 | 財閥系や電鉄系など。高いブランド力と信用力を持つ。賃貸仲介以外にも売買、開発、管理など幅広い事業を展開。 | ・圧倒的な情報網と非公開物件の多さ ・大企業向けの大型案件に強い ・ワンストップでの総合的なサービス提供力 |

・組織が大きく、小回りが利きにくい場合がある ・中小規模の案件では対応が手薄になる可能性も |

| オフィス専門の仲介会社 | 創業以来、オフィス仲介に特化して事業を展開。規模は大手から中小まで様々。 | ・オフィス市場に関する深い専門知識と経験 ・特定のエリアや物件タイプに強みを持つことが多い ・迅速で柔軟な対応が期待できる |

・会社によって得意分野や情報量に差がある ・総合不動産会社に比べると地方の拠点網は手薄な場合がある |

| 地域密着型の仲介会社 | 特定のエリアに根ざして長年営業している会社。地元の情報に精通。 | ・そのエリアならではのニッチな物件情報に強い ・地元のビルオーナーとの強固な関係性 ・きめ細やかで親身な対応 |

・対応エリアが限定される ・大規模案件や広域での物件探しには不向き |

大手総合不動産会社

三井不動産リアルティ、三菱地所リアルエステートサービス、東急リバブルといった、いわゆる財閥系や電鉄系の不動産会社がこれにあたります。

最大の強みは、その圧倒的なブランド力、信用力、そして広範な情報ネットワークです。賃貸仲介だけでなく、不動産売買、プロパティマネジメント(ビル管理)、開発事業などを手掛けているため、グループ全体で膨大な不動産情報を保有しています。特に、都心部の大型・高層ビルや大規模な移転プロジェクトにおいて、その力を発揮します。

また、内装工事からITインフラ構築、資産管理まで、オフィス移転に関わるあらゆるサービスをワンストップで提供できる総合力も魅力です。複数の業者とやり取りする手間を省きたい大企業にとっては、非常に頼りになる存在です。

一方で、組織が大きいために意思決定に時間がかかったり、手続きが画一的であったりと、小回りが利きにくい側面もあります。また、主に大企業をターゲットとしているため、小規模なオフィスを探している企業にとっては、サービスが手厚くないと感じる可能性も考えられます。

オフィス専門の仲介会社

創業以来、一貫してオフィスや店舗といった事業用不動産の仲介を専門に手掛けてきた会社です。この記事で後述する三幸エステートやCBRE、三鬼商事などが代表格です。

最大の強みは、オフィス市場に特化した深い専門知識と経験です。日々オフィス市場の動向を追い、膨大なデータを蓄積しているため、市場分析や物件評価の精度が非常に高いのが特徴です。担当者もオフィス仲介のプロフェッショナルが揃っており、専門性の高いコンサルティングが期待できます。

会社によって、「スタートアップ支援に強い」「都心5区に特化している」「居抜き物件専門」など、それぞれが独自の強みや得意分野を持っています。自社のニーズと会社の専門性が合致すれば、大手総合不動産会社以上に的確でスピーディな対応を受けられる可能性が高いでしょう。中小企業から大企業まで、幅広い層の企業にとって第一の相談先候補となるタイプです。

地域密着型の仲介会社

特定の駅やエリアに根ざし、長年にわたって営業を続けている地元の不動産会社です。全国的な知名度はなくとも、その地域においては絶大な情報量と信頼を誇ります。

最大の強みは、そのエリアに関する圧倒的に深い情報です。大手や専門の仲介会社が持っていないような、小規模ビルの空室情報や、地元のビルオーナーとの個人的な繋がりから得られる非公開情報を保有していることがあります。「このエリアでどうしてもオフィスを構えたい」といった強い希望がある場合には、非常に頼りになる存在です。

また、フットワークが軽く、親身で丁寧な対応を期待できるのも魅力です。ただし、対応できるエリアが極めて限定的であるため、複数のエリアを比較検討したい場合や、大規模なオフィス探しには向きません。特定のエリアでのニッチなニーズに応える存在と言えるでしょう。

おすすめの賃貸オフィス仲介会社5選

ここでは、豊富な実績と専門性を持ち、多くの企業から信頼されている代表的な賃貸オフィス仲介会社を5社紹介します。各社の特徴を理解し、自社のニーズに合った相談先を見つけるための参考にしてください。

※以下に記載する情報は、各社の公式サイト(2024年5月時点)を基に作成しています。

① 三幸エステート

オフィス仲介に特化した専門企業の代表格で、業界内で高い知名度と実績を誇ります。特に、首都圏や全国の主要都市において強力な情報網を持っています。

大きな特徴は、徹底したデータ分析に基づくコンサルティング力です。四半期ごとに公表される詳細な「オフィスマーケットレポート」は業界内外で広く参照されており、そのデータに基づいた客観的で的確な提案に定評があります。オフィス移転の戦略立案から、物件選定、条件交渉まで、専門性の高いサポートを一貫して提供しています。中規模から大規模オフィスまで、幅広いニーズに対応できる実力を持つ会社です。

(参照:三幸エステート株式会社 公式サイト)

② CBRE(シービーアールイー)

アメリカに本拠を置く、事業用不動産サービスにおける世界最大手企業です。グローバルなネットワークと、高度なリサーチ・コンサルティング部門が最大の強みです。

日本国内でも全国に拠点を持ち、オフィス賃貸仲介はもちろん、不動産売買、プロパティマネジメント、コンサルティングなど多岐にわたるサービスを展開しています。特に、外資系企業や、グローバル基準のオフィス戦略を求める大企業からの信頼が厚いです。独自の豊富なデータとグローバルな知見を活かした戦略的な提案は、他の国内企業にはない大きな魅力と言えるでしょう。データセンターや物流施設など、オフィス以外の事業用不動産にも精通しています。

(参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト)

③ 三鬼商事

1964年創業という長い歴史を持つ、老舗のオフィス専門仲介会社です。長年にわたって蓄積された情報量と、ビルオーナーとの強固なリレーションシップが強みです。

同社が毎月発表している「オフィスマーケットデータ(空室率や平均賃料)」は、業界の重要な指標として広く認知されています。長年の経験に裏打ちされたマーケット感覚と、地道な情報収集活動によって得られる情報の「質」の高さには定評があります。派手さはありませんが、堅実で誠実な営業スタイルで、多くの企業から長年にわたり支持され続けています。特に、東京・大阪・名古屋といった大都市圏でのオフィス探しにおいて、頼りになる存在です。

(参照:三鬼商事株式会社 公式サイト)

④ ビルディング企画

オフィス専門の仲介会社として、特に中小企業やベンチャー・スタートアップ企業向けのオフィス探しに強みを持つ会社です。

「Face to Face」のコミュニケーションを重視し、一社一社のクライアントに対して、担当者が丁寧かつ親身に寄り添うスタイルが特徴です。ウェブサイトにも多数の物件が掲載されており、情報収集のしやすさも魅力です。比較的小規模なオフィスでも、フットワーク軽く対応してくれるため、初めてオフィスを借りる企業や、数名〜数十名規模の移転を検討している企業にとって、相談しやすいパートナーと言えるでしょう。

(参照:株式会社ビルディング企画 公式サイト)

⑤ officee

ITを駆使した新しい形のオフィス仲介サービスを展開している会社です。最大の特長は、「仲介手数料無料」のビジネスモデルを前面に打ち出している点です。

ウェブサイトは物件検索エンジンとしての機能が非常に高く、エリアや駅、広さ、賃料など様々な条件で膨大な物件情報を手軽に検索できます。気になる物件があれば、サイト上から簡単に問い合わせや内覧依頼が可能です。借主は手数料無料でサービスを利用できるため、初期費用を抑えたい企業、特にベンチャー・スタートアップ企業から高い支持を得ています。効率性を重視し、オンラインでの情報収集を主体的に進めたい企業に適したサービスです。

(参照:47株式会社 officee公式サイト)

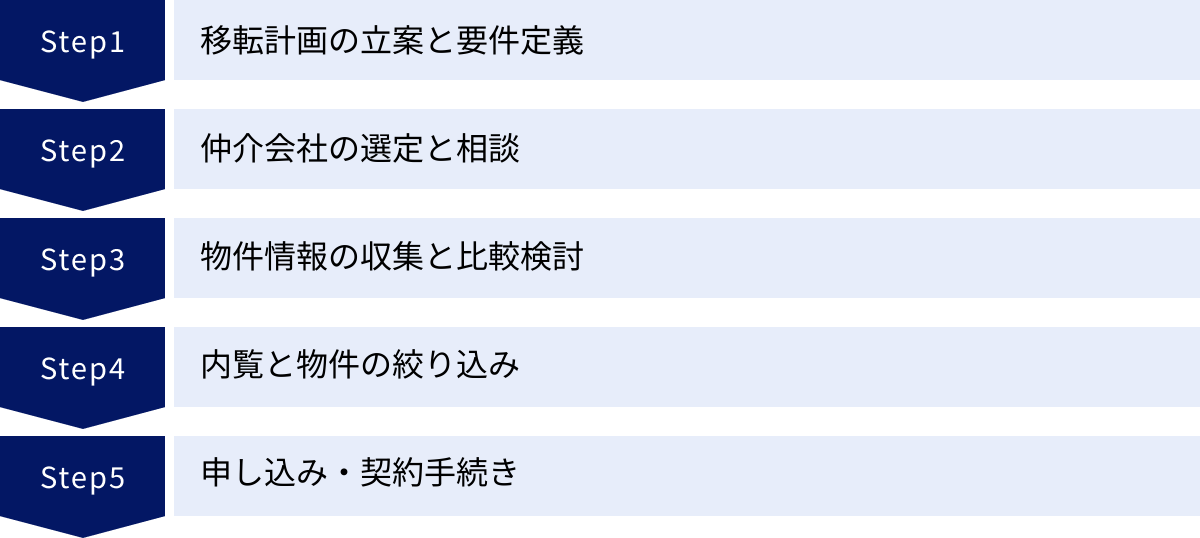

オフィス契約までの基本的な流れ【5ステップ】

実際にオフィス移転を考え始めてから、契約に至るまでの基本的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。この流れを把握しておくことで、計画的にプロジェクトを進めることができます。

① STEP1:移転計画の立案と要件定義

オフィス移転の成否は、この最初のステップで決まると言っても過言ではありません。なぜ移転するのか、新しいオフィスで何を成し遂げたいのか、目的を明確にすることが重要です。

- 移転目的の明確化: 人員増への対応、コスト削減、ブランディング向上、人材採用の強化、生産性向上など、移転の目的を具体的に言語化します。

- 要件の整理: 目的に基づき、必要なオフィス要件を整理します。

- エリア: どの地域の、どの駅の近くが良いか。

- 広さ: 現在の従業員数に加え、将来の増員計画を考慮した面積(一般的に1人あたり3坪程度が目安)。

- 予算: 月額賃料、共益費、そして敷金や内装工事費などの初期費用の上限を設定します。

- 設備: 会議室の数、リフレッシュスペースの有無、必要な電気容量、セキュリティレベルなど。

- スケジュール: いつまでに移転を完了させたいか、逆算して計画を立てます(一般的に移転計画開始から入居まで6ヶ月〜1年程度かかります)。

この要件定義書が、後の仲介会社との打ち合わせや物件選定の羅針盤となります。

② STEP2:仲介会社の選定と相談

STEP1でまとめた要件定義書をもとに、仲介会社に相談します。前述の「失敗しない選び方」を参考に、複数の仲介会社(2〜3社が目安)に声をかけ、比較検討することを強くおすすめします。

各社の担当者と面談し、自社の移転計画を説明します。このとき、各社の担当者のヒアリング力、専門知識、提案の切り口などを比較し、最も信頼できると感じるパートナー候補を見極めます。この段階で1社に絞る必要はなく、複数の会社から物件提案を受けても問題ありません。

③ STEP3:物件情報の収集と比較検討

選定した仲介会社から、要件に合った候補物件の提案を受けます。通常、物件の概要、図面、賃料などの条件がまとめられた提案書(物件資料)が提供されます。

- 情報整理: 各社から提案された物件情報を一覧表にするなどして、比較しやすく整理します。

- 絞り込み: 提案された物件の中から、図面や条件を見て、実際に内覧したい物件を3〜5件程度に絞り込みます。この際、不明点や懸念点があれば、すぐに仲介会社の担当者に質問し、解消しておきましょう。

自社の希望条件と照らし合わせ、優先順位をつけながら客観的に評価していくことが重要です。

④ STEP4:内覧と物件の絞り込み

絞り込んだ物件を実際に訪問し、自分の目で確認します。仲介会社の担当者にスケジュール調整を依頼し、同行してもらいます。

- チェックリストの準備: 事前にチェックリスト(例:天井高、床の耐荷重、コンセントの位置と数、携帯電波の状況、男女別トイレの清潔さ、周辺のランチ環境など)を用意しておくと、見学が効率的になり、確認漏れを防げます。

- 多角的な視点: 担当者だけでなく、実際にそのオフィスで働くことになる従業員の代表者など、複数のメンバーで内覧すると、様々な視点から物件を評価できます。

- 最終候補の決定: すべての内覧を終えたら、社内で検討を重ね、入居したい物件の第一候補、第二候補を決定します。

「百聞は一見に如かず」です。資料だけでは分からない雰囲気や細かな点をしっかり確認しましょう。

⑤ STEP5:申し込み・契約手続き

入居したい物件が決まったら、仲介会社を通じて貸主へ「入居申込書(または申込依頼書)」を提出します。これは、その物件を借りたいという意思表示であり、これをもって貸主による入居審査が開始されます。

- 入居審査: 会社謄本や決算書などの提出を求められます。貸主は、企業の財務状況や事業内容を基に、賃料支払い能力などを審査します。審査期間は数日から2週間程度が一般的です。

- 条件交渉: 審査と並行して、仲介会社を通じて賃料やフリーレントなどの最終的な条件交渉を行います。

- 契約締結: 審査に通過し、条件がまとまったら、「賃貸借契約」を締結します。契約内容を十分に確認し、仲介会社から重要事項説明を受けた上で、署名・捺印します。

- 初期費用の支払い: 敷金(保証金)、前払い賃料、仲介手数料などの初期費用を期日までに支払います。

これらの手続きが完了すれば、晴れてオフィスの鍵が引き渡され、内装工事などを経て入居となります。

賃貸オフィス仲介会社を利用する際の注意点

仲介会社は心強いパートナーですが、その力を最大限に引き出し、トラブルを避けるためには、利用者側にもいくつかの注意点があります。

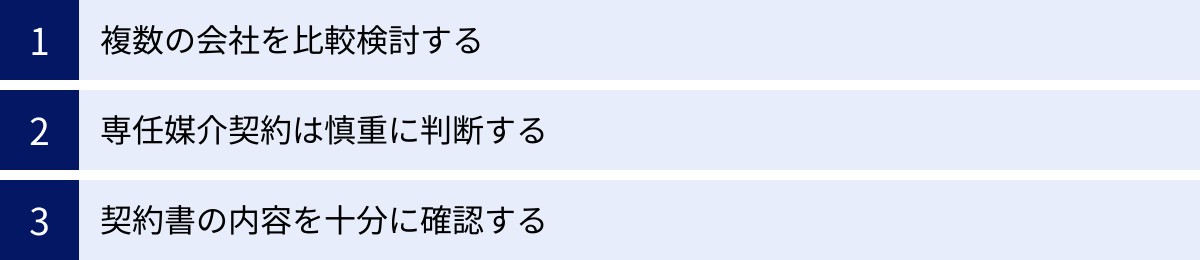

複数の会社を比較検討する

最も重要な注意点の一つが、最初から1社に絞らないことです。最低でも2〜3社の仲介会社に相談し、それぞれの提案や担当者の対応を比較しましょう。

複数の会社に相談することで、以下のようなメリットがあります。

- 提案の幅が広がる: 各社が持っている非公開物件が異なるため、より多くの選択肢を得られます。

- 客観的な視点が得られる: 一つの物件に対して、異なる仲介会社がどのような評価をするかを聞くことで、多角的な判断が可能になります。

- 相性の良い担当者を見つけられる: 複数の担当者と接することで、自社に最も合った、信頼できるパートナーを見極められます。

- 適度な競争環境が生まれる: 仲介会社側も他社と比較されていることを意識するため、より良い条件を引き出そうと努力してくれる可能性があります。

「手間がかかる」と感じるかもしれませんが、このひと手間が、オフィス移転の成功確率を大きく高めます。

専任媒介契約は慎重に判断する

仲介会社との契約形態には、複数の会社に依頼できる「一般媒介契約」と、1社にのみ仲介を依頼する「専任媒介契約(または専属専任媒介契約)」があります。

仲介会社から「専任媒介契約」を勧められることがあります。専任にすることで、仲介会社はより熱心に物件を探してくれる、非公開情報を優先的に紹介してくれる、といったメリットを提示されるかもしれません。

しかし、専任媒介契約を締結すると、他の仲介会社から物件の紹介を受けることができなくなります。 また、自分で見つけてきた物件を契約することさえ制限される場合があります。提案される物件がその1社からの情報に限定されてしまうため、選択肢が狭まるリスクがあります。

専任媒介契約にはメリットもありますが、デメリットも大きいため、その内容を十分に理解し、安易に契約せず、慎重に判断することが賢明です。多くの場合、複数の会社と「一般媒介契約」を結び、幅広く情報を集める方が、借主にとっては有利に働くことが多いでしょう。

契約書の内容を十分に確認する

契約の最終段階で提示される賃貸借契約書は、専門用語が多く、非常に難解です。しかし、「専門家である仲介会社に任せているから大丈夫」と安易に考え、内容をよく読まずに署名・捺印するのは絶対に避けるべきです。

仲介会社は内容をチェックしてくれますが、最終的な契約の当事者はあくまで自社です。契約書にサインするということは、そこに書かれたすべての条項に同意したことを意味します。後から「知らなかった」では済まされません。

特に以下の項目は、自社の担当者も必ず目を通し、理解する必要があります。

- 契約期間と更新: 定期借家契約の場合、原則として更新はなく、期間満了で契約が終了します。再契約の可否や条件を確認しましょう。

- 解約予告期間: 通常は6ヶ月前ですが、契約によってはそれより長い場合もあります。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのか。通常損耗は含まれるのか、特約で借主負担が加重されていないか。

- 禁止事項・特約事項: ビルの使用ルールや、個別に定められた特別な条件は、事業運営に支障がないか必ず確認します。

不明な点があれば、納得できるまで仲介会社の担当者に質問し、必要であれば法務担当者や弁護士にも相談しましょう。最後の最後で油断せず、契約内容を精査することが、将来のトラブルを防ぐ最大の防御策です。

賃貸オフィス仲介に関するよくある質問

最後に、賃貸オフィス仲介会社に関して、企業担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

仲介会社を通さずにオフィスを借りることはできる?

理論的には可能ですが、現実的には非常に困難です。

貸主であるビルオーナーが、仲介会社を介さずに直接テナントを募集しているケースは極めて稀です。ほとんどの貸主は、専門知識を持つ不動産会社にテナント募集を委託しています。

仮に直接募集の物件を見つけられたとしても、情報収集、内覧手配、複雑な条件交渉、法的に有効な契約書の作成といった一連の作業を、すべて自力で行う必要があります。これには膨大な時間と労力、そして高度な専門知識が要求されます。

これらの手間やリスクを考えると、専門家である仲介会社に依頼するのが、最も効率的かつ安全な方法と言えます。

相談や物件提案だけでも費用はかかる?

いいえ、かかりません。

賃貸オフィスの仲介手数料は、「成功報酬型」です。これは、賃貸借契約が成立して初めて支払い義務が発生する報酬を意味します。

したがって、仲介会社に相談したり、要件を伝えて物件情報を提案してもらったり、内覧に同行してもらったりした段階では、一切費用は発生しません。最終的にその仲介会社を通じて契約に至らなかった場合、料金を請求されることはありませんので、安心して複数の会社に相談することができます。

仲介手数料が有料の会社と無料の会社、どちらを選ぶべき?

一概にどちらが良いとは言えず、自社の状況や何を重視するかによって選択は変わります。

- 手数料無料の会社のメリット: 初期費用を大幅に削減できる。

- 手数料無料の会社のデメリット: 提案物件が偏る可能性、交渉力が限定される可能性がある。

- 手数料有料の会社のメリット: 幅広い物件から公平な提案が期待できる、借主の代理人として強力な交渉が期待できる、手厚いコンサルティングを受けられる可能性がある。

- 手数料有料の会社のデメリット: 仲介手数料(賃料の1ヶ月分+消費税)というコストがかかる。

判断のポイントは、「手数料を支払ってでも、より良い条件やサービスを得たいか」という点です。例えば、手数料(1ヶ月分)を支払っても、交渉によってフリーレントを2ヶ月分獲得できれば、結果的にコストメリットが生まれます。

まずは双方のタイプの会社に相談してみて、提案内容や担当者の質を比較し、手数料の有無だけでなく、提供されるサービスの価値を総合的に判断して、最終的なパートナーを決定するのが最も賢明なアプローチです。

まとめ

賃貸オフィス仲介会社は、単に物件を紹介するだけの存在ではありません。企業の経営戦略を理解し、専門的な知識と広範な情報網を駆使して、最適なワークプレイス探しから複雑な契約手続きまでをトータルでサポートしてくれる、オフィス移転における不可欠な戦略的パートナーです。

この記事で解説したポイントをまとめます。

- 仲介会社の役割: ヒアリング、物件提案、内覧同行、条件交渉、契約サポートまで多岐にわたる。

- 利用するメリット: 時間と労力の大幅な削減、非公開物件へのアクセス、専門的アドバイス、有利な条件交渉。

- 仲介手数料: 原則は成功報酬。有料(賃料1ヶ月分が相場)と無料のモデルがあり、それぞれの仕組みと注意点の理解が重要。

- 失敗しない選び方: 取扱物件の量と質、得意分野、実績、サポート体制、そして担当者の質と相性を、複数の会社で比較検討することが鍵。

- 契約までの流れ: 「計画立案 → 仲介会社選定 → 情報収集 → 内覧 → 契約」というステップを理解し、計画的に進める。

オフィスの移転は、企業の未来を形作る重要なプロジェクトです。その成功は、いかに信頼できる仲介会社と出会い、良好なパートナーシップを築けるかにかかっています。手数料の有無や会社の規模といった表面的な情報だけでなく、自社のビジョンを共有し、共にゴールを目指してくれる誠実なパートナーを見つけることが、何よりも大切です。この記事が、皆様の最適なオフィス移転の実現に向けた一助となることを願っています。