スタートアップの立ち上げ、事業の拡大、あるいはサテライトオフィスの開設など、企業の成長フェーズにおいて「オフィス選び」は極めて重要な経営判断の一つです。特に、少数精鋭のチームで機動力を重視する企業にとって、小規模オフィスはコスト効率と柔軟性を両立させるための最適な選択肢となり得ます。

しかし、一言で「小規模オフィス」と言っても、その種類は多岐にわたり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。また、契約プロセスには専門的な知識が必要な場面も多く、安易に物件を決めてしまうと、「思ったより狭かった」「必要な設備が足りなかった」「退去時に思わぬ費用が発生した」といった失敗に繋がりかねません。

この記事では、これから小規模オフィスを構えようとしている経営者や担当者の方に向けて、オフィスの定義や種類の解説から、具体的な探し方のステップ、費用相場、契約時の注意点まで、網羅的に詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、自社の事業フェーズやビジョンに最適なオフィスを見つけ、失敗のないオフィス移転を実現するための知識が身につくでしょう。

目次

小規模オフィスとは

事業を始める、あるいは拡大する際に拠点となるオフィスですが、「小規模オフィス」という言葉に法的な定義や明確な基準があるわけではありません。しかし、不動産業界やビジネスシーンにおいては、一般的に共有されている目安が存在します。ここでは、小規模オフィスの定義や人数の目安、そして自社に必要な広さを算出するための基本的な計算方法について掘り下げていきます。これらの基礎知識は、具体的な物件探しを始める前の重要な土台となります。

小規模オフィスの定義と人数の目安

前述の通り、「小規模オフィス」にはっきりとした定義はありませんが、一般的にはオフィスの面積(坪数)や利用する従業員数によって判断されます。

不動産ポータルサイトや仲介会社では、概ね50坪(約165平方メートル)未満のオフィスを「小規模オフィス」としてカテゴライズすることが多いようです。従業員数で換算すると、およそ1名から20名〜30名程度で利用される規模感を指します。

もちろん、これはあくまで一つの目安です。例えば、100坪のオフィスでも、広々とした空間を贅沢に使う数名のデザイン事務所であれば、実質的には小規模な組織のオフィスと言えるかもしれません。逆に、30坪の空間に従業員が密集しているコールセンターのような業態もあります。そのため、小規模オフィスを考える際は、坪数や人数といった物理的な指標と合わせて、どのような企業が利用する傾向にあるかという視点も持つと、よりイメージが湧きやすくなります。

小規模オフィスを主な選択肢とするのは、以下のような企業や組織です。

- スタートアップ・ベンチャー企業: 創業期やシード期の企業は、初期投資を抑え、事業の成長に合わせて柔軟に拠点を変えられる小規模オフィスを好む傾向にあります。

- 中小企業: 安定した事業基盤を持ちつつも、従業員数が数十名規模の中小企業にとって、機能的でコスト効率の良い小規模オフィスは最適な選択です。

- 大企業のプロジェクトチームや支店: 特定のプロジェクトのために組成されたチームや、地方の営業拠点(サテライトオフィス)として、本社とは別に小規模なオフィスを構えるケースも増えています。

- フリーランス・個人事業主: 自宅兼事務所(SOHO)からステップアップし、ビジネスの信頼性を高めるために個別のオフィスを借りる際に、小規模オフィスが選ばれます。

このように、小規模オフィスは企業の規模やフェーズ、目的に応じて多様なニーズに応える存在です。自社の現状と将来像を照らし合わせながら、どの程度の規模が最適かを見極めることが、オフィス選びの第一歩と言えるでしょう。

人数に応じた必要な坪数の計算方法

自社にとって最適なオフィスの広さはどのくらいか。この問いに答えるためには、基本的な計算方法を知っておく必要があります。オフィスの広さを検討する際、最も一般的で重要な指標が「一人当たりの坪数」です。

オフィスにおける一人当たりの推奨坪数は、業種や働き方によって異なりますが、一般的には一人あたり1.5坪から3坪程度が目安とされています。

- 最低限のスペース(〜1.5坪/人): 従業員一人ひとりの執務スペースがコンパクトな場合。コールセンターなど、個々のデスクワークが中心の業態。

- 標準的なスペース(2〜3坪/人): 執務スペースに加え、通路やちょっとした収納スペースにもゆとりがある状態。多くの一般的なオフィスがこの範囲に収まります。

- ゆとりのあるスペース(3坪〜/人): 執務スペースが広く、リフレッシュスペースやパーソナルな収納も確保できる状態。クリエイティブ職や役員室など。

この目安を基に、必要なオフィスの総坪数を計算できます。計算式は非常にシンプルです。

必要な総坪数 = 想定従業員数 × 一人当たりの坪数

例えば、従業員10名で、一人当たり2.5坪の標準的なスペースを確保したい場合、

10名 × 2.5坪/名 = 25坪

となり、約25坪の広さが必要であると算出できます。

ただし、この計算はあくまで執務スペースを基準にしたものです。快適で機能的なオフィス環境を構築するためには、執務スペース以外に必要な面積も考慮しなければなりません。

具体的には、以下のようなスペースが挙げられます。

- 会議室・応接室: 来客対応や社内ミーティングに使用します。利用頻度や一度に参加する人数を想定して必要な広さを決めます。4人用の会議室で2〜3坪、8人用なら4〜5坪程度が目安です。

- 役員室: 経営層のための個室です。

- 休憩・リフレッシュスペース: 従業員がリラックスしたり、雑談したりする空間。生産性向上やコミュニケーション活性化に繋がります。

- 受付・エントランス: 企業の「顔」となるスペース。ブランディングの観点からも重要です。

- サーバー室・IT機器スペース: サーバーやネットワーク機器を設置する場所。熱がこもるため、空調設備も考慮が必要です。

- 倉庫・書庫: 備品や書類を保管するスペース。ペーパーレス化の進捗度合いによって必要な広さが変わります。

- 複合機・プリンタースペース: 全員がアクセスしやすい場所に設置します。

これらの付帯設備をどの程度設けるかによって、必要な総坪数は大きく変わってきます。例えば、先ほどの10名の企業(執務スペース25坪)が、8人用の会議室(4坪)と小さな倉庫(1坪)を設けたい場合、合計で 25坪 + 4坪 + 1坪 = 30坪 が必要になります。

また、法律的な観点も忘れてはなりません。労働安全衛生法に基づく「事務所衛生基準規則」では、「事業者は、労働者一人について、気積が十立方メートル以上になるようにしなければならない」と定められています。気積は 天井高 × 面積 で計算します。日本の一般的なオフィスの天井高が2.5m〜2.8m程度なので、一人あたり約4平方メートル(約1.2坪)以上の面積が最低限必要になる計算です。これはあくまで最低基準であり、快適性を考慮すると、前述の1.5坪〜3坪という目安が現実的でしょう。

将来の増員計画も坪数計算における重要な要素です。1〜2年以内に人員が増える計画があるならば、その分を見越して少し広めの物件を選ぶか、増床や移転がしやすい契約形態のオフィスを選ぶといった戦略的な判断が求められます。

小規模オフィスとして利用できるオフィスの種類

小規模オフィスを探し始めると、様々な形態の物件があることに気づくでしょう。「一般的な賃貸オフィス」から、家具付きでサービスが充実した「レンタルオフィス」、住居兼用の「SOHO物件」まで、その選択肢は多岐にわたります。それぞれに特徴、メリット、デメリットがあり、自社の事業内容、従業員数、予算、そして今後の事業計画に最も適した種類を選ぶことが、オフィス選びの成功の鍵を握ります。ここでは、代表的な5種類の小規模オフィスについて、その特性を詳しく解説します。

| オフィスの種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 一般的な賃貸オフィス | 空間のみを借り、内装や設備は自社で用意。2年以上の長期契約が基本。 | レイアウトやデザインの自由度が高い。長期利用ならコストを抑えやすい。企業の個性を出しやすい。 | 初期費用が高額。入居までに時間がかかる。原状回復義務がある。 | ブランディングを重視する企業。長期的な拠点として利用したい企業。独自のオフィス空間を作りたい企業。 |

| レンタルオフィス | 個室スペースを月単位で契約。家具・什器、ネット環境が完備。受付サービスなども利用可能。 | 初期費用が安い。契約後すぐに入居・事業開始できる。一等地の住所を利用できる。 | 賃料は割高な傾向。レイアウトの自由度が低い。共用部でのプライバシー確保に注意が必要。 | スタートアップ。数名規模のチーム。地方の営業拠点。プロジェクト単位での利用。 |

| シェアオフィス | オープンな執務スペースを複数の企業・個人で共有。個室プランもある。コミュニティ形成を促すイベント等も。 | 低コストで利用開始できる。異業種との交流が生まれる。柔軟な契約プランが多い。 | セキュリティやプライバシーの確保が課題。集中しにくい場合がある。電話やWEB会議に気を使う。 | フリーランス。異業種との協業を求める企業。コストを最優先したい創業者。 |

| SOHO可物件 | 住居としての契約が基本で、事務所利用が許可されているマンション等。 | 住居と事務所を兼用でき、家賃を一本化できる。職住近接が実現できる。 | 法人登記や看板設置が不可の場合がある。社会的信用度が低く見られる可能性。公私の区別が難しい。 | 個人事業主。自宅で仕事をするフリーランス。創業直後の1人社長。 |

| 居抜きオフィス | 前のテナントの内装・設備・什器をそのまま引き継いで入居する物件。 | 内装工事費などの初期費用を大幅に削減できる。入居までの期間を短縮できる。 | レイアウトの自由度が低い。設備の老朽化リスクがある。自社のブランドイメージと合わない可能性。 | とにかく初期費用を抑えたい企業。同業種からの移転を考えている企業。 |

一般的な賃貸オフィス

「オフィスを借りる」と聞いて多くの人が最初にイメージするのが、この一般的な賃貸オフィスでしょう。ビルの一室やワンフロアといった「空間」そのものを借りる形態で、契約形態は2年間の普通借家契約が主流です。

最大のメリットは、レイアウトや内装デザインの自由度が高いことです。壁紙の色から床材、パーテーションの設置、造作家具の導入まで、自社のブランドイメージや企業文化に合わせて、思い通りのオフィス空間を創り上げることができます。従業員が働きやすいように動線を設計したり、独自のコミュニケーションスペースを設けたりと、オリジナリティ溢れるオフィスは、従業員の満足度向上や採用活動におけるアピールポイントにもなります。

一方で、デメリットとしては初期費用が高額になりがちな点が挙げられます。敷金・保証金、礼金、仲介手数料といった契約時の費用に加え、内装工事費、オフィス家具や什器の購入費、電話・インターネット回線の開設工事費など、入居までに多額のコストと時間が必要です。また、退去時には「原状回復義務」があり、借りた時の状態に戻すための工事費用も発生します。

レンタルオフィス・サービスオフィス

レンタルオフィスは、個室の執務スペースを、オフィス家具やインターネット環境が整った状態で借りられるサービスです。多くの場合、受付スタッフによる来客対応や郵便物の受け取り代行、会議室の利用といった付帯サービスも提供されます。サービスオフィスもほぼ同義で使われますが、より秘書サービスやバイリンガル対応など、高品質なサービスを提供する施設を指すことが多い傾向にあります。

最大のメリットは、圧倒的なスピード感と手軽さです。一般的な賃貸オフィスで必要な内装工事やインフラ整備が不要で、契約すればすぐにでも事業を開始できます。敷金・保証金も賃料の1〜2ヶ月分程度と安く、初期費用を大幅に抑えられる点は、特に資金調達段階にあるスタートアップにとって大きな魅力です。また、都心の一等地に拠点を構える施設が多く、ビジネス上の信用度向上にも繋がります。

デメリットは、月々の賃料が坪単価で見ると割高になる傾向があることです。また、個室の広さやレイアウトは決まっているため、デザインの自由度はほとんどありません。共有の会議室は他の利用者と予約が重なる可能性もあります。

シェアオフィス・コワーキングスペース

シェアオフィスやコワーキングスペースは、オープンな執務スペース(フリーアドレス席)を、複数の企業や個人で共有するのが基本スタイルです。近年では、プライバシーを確保できる個室プランを提供する施設も増えています。

最大のメリットは、レンタルオフィス以上にコストを抑えられる点です。月額数万円から利用できるプランも多く、創業期のコストを最小限にしたい場合に最適です。また、様々な業種のワーカーが集まるため、予期せぬ出会いから新たなビジネスチャンスが生まれたり、情報交換ができたりするコミュニティ機能も大きな魅力と言えます。

デメリットは、セキュリティとプライバシーの確保です。オープンな空間であるため、機密情報の取り扱いには細心の注意が必要です。電話やWeb会議の声が周囲に聞こえてしまうため、専用のブースが用意されているかどうかも重要なチェックポイントになります。集中して作業したいときに、周囲の雑音が気になるという人もいるでしょう。

SOHO可物件

SOHOとは「Small Office/Home Office」の略で、住居用のマンションやアパートの一室を事務所として使用することを指します。不動産情報では「SOHO可」や「事務所利用可」といった記載で探すことができます。

メリットは、住居と仕事場を一つにまとめることによるコスト削減です。家賃とオフィス賃料を二重に支払う必要がなく、通勤時間もゼロになります。

しかし、デメリットも少なくありません。住居用の物件であるため、法人登記や会社の看板設置が認められないケースが多く、ビジネス上の信用を得にくい場合があります。また、不特定多数の人の出入りが制限されたり、郵便ポストに社名を記載できなかったりと、事業運営上の制約を受ける可能性も。さらに、仕事とプライベートの区別がつきにくく、オンオフの切り替えが難しいという側面もあります。

居抜きオフィス

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装やオフィス家具、什器などをそのままの状態で引き継いで入居できる物件です。

最大のメリットは、初期費用の大幅な削減にあります。通常であれば数百万円以上かかることもある内装工事費や設備購入費が不要になるため、非常に低コストでオフィスを構えることができます。また、工事期間が不要なため、契約から入居までの時間を大幅に短縮できる点も魅力です。

デメリットは、レイアウトの自由度が低いことです。前テナントの仕様に合わせる必要があるため、自社の理想とするオフィス空間を実現できない可能性があります。また、引き継いだ設備が老朽化していて、すぐに修理や交換が必要になるリスクも考慮しなければなりません。自社の企業イメージと内装デザインが合わない場合、かえってブランディングを損なう可能性もあります。

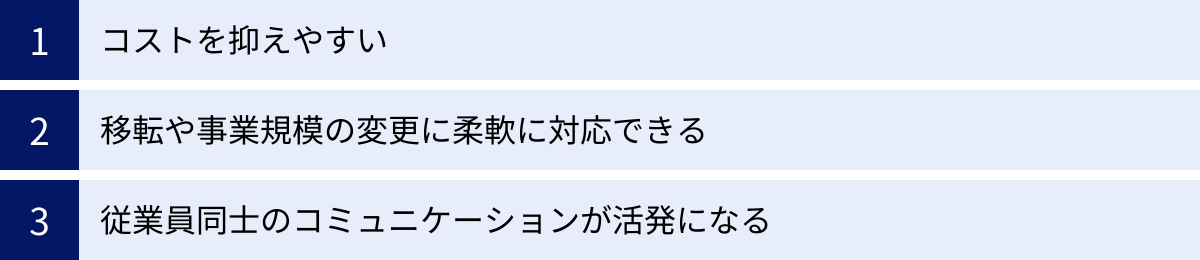

小規模オフィスを借りる3つのメリット

事業規模に関わらず、オフィスは単なる「働く場所」以上の意味を持ちます。特に小規模オフィスには、大企業にはない独自の利点が存在します。コストの抑制、環境変化への柔軟な対応力、そして組織の一体感の醸成。これらは、成長を目指す企業にとって強力な追い風となり得ます。ここでは、小規模オフィスがもたらす3つの大きなメリットについて、具体的に解説していきます。

① コストを抑えやすい

企業経営において、固定費の最適化は常に重要な課題です。小規模オフィスを選択する最大のメリットは、オフィスにかかる様々なコストを低く抑えられることにあると言えるでしょう。

まず最も大きいのが、月々の賃料と初期費用です。オフィスの賃料は面積に比例するため、当然ながら規模が小さいほど安くなります。例えば、都心部で100坪のオフィスを借りるのと30坪のオフィスを借りるのでは、月々の賃料に数百万円単位の差が生まれることも珍しくありません。この差は、企業のキャッシュフローに直接的な影響を与えます。

また、契約時に必要となる初期費用も同様です。賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場とされる敷金・保証金は、元となる賃料が低ければ、その分だけ金額も小さくなります。これにより、事業の運転資金や、人材採用、マーケティングといった成長投資に資金を回す余裕が生まれます。

さらに、ランニングコストの面でもメリットがあります。

- 光熱費: オフィスの面積が小さければ、照明や空調にかかる電気代も当然少なくなります。特に夏場や冬場の空調費は大きな割合を占めるため、この差は無視できません。

- 内装・設備投資: 一般的な賃貸オフィスを借りる場合、内装工事やオフィス家具の購入が必要ですが、規模が小さければその費用も比例して減少します。壁紙や床材の面積、必要なデスクやチェアの数も少なくて済みます。

- 清掃・メンテナンス費用: 日々の清掃を外部業者に委託する場合も、面積が狭い方が料金は安くなります。

このように、小規模オフィスはイニシャルコストとランニングコストの両面で、企業の財務的な負担を軽減してくれます。特に、まだ収益が安定していない創業期のスタートアップや、コスト効率を重視する中小企業にとって、このメリットは計り知れない価値を持つでしょう。

② 移転や事業規模の変更に柔軟に対応できる

ビジネスの世界は常に変化しており、企業の成長スピードも一定ではありません。急激に事業が成長して人員が倍増することもあれば、逆に事業をピボット(方向転換)してチームを縮小することもあります。このような予測困難な変化に対して、柔軟に対応できるフットワークの軽さも、小規模オフィスの大きなメリットです。

例えば、創業時に5名でスタートした企業が、1年後に20名に増員される計画があるとします。この場合、最初から20名規模の大きなオフィスを借りてしまうと、最初の1年間は無駄なスペースに高い賃料を払い続けることになります。逆に、5名にぴったりのオフィスを借りた場合、一般的な2年契約の賃貸オフィスだと、増員時にすぐに移転できず、手狭な環境で業務を行うことになり、生産性の低下を招きかねません。

ここで小規模オフィスの選択肢の多さが活きてきます。レンタルオフィスやシェアオフィスのように、1ヶ月単位といった短期での契約が可能な物件を選べば、事業フェーズの変化に応じて、最適な規模のオフィスへ迅速に移転できます。「まずは10名用のレンタルオフィスからスタートし、事業が軌道に乗って20名になったら、30坪の一般賃貸オフィスへ移転する」といった戦略的なオフィスプランニングが可能です。

この柔軟性は、ダウンサイジング(規模縮小)の際にもリスクヘッジとして機能します。 万が一、事業が想定通りに進まず、規模を縮小せざるを得なくなった場合でも、短期契約であれば、高額な違約金を支払うことなく、より小さなオフィスへ移ることができます。

大企業が巨大な本社ビルを一度構えると、簡単には動かせないのとは対照的に、小規模オフィスを拠点とする企業は、環境変化という波を乗りこなしながら、常に自社に最適な船(オフィス)に乗り換えていくことができるのです。この身軽さこそが、現代の不確実な時代を生き抜く上での強力な武器となります。

③ 従業員同士のコミュニケーションが活発になる

オフィスの物理的な環境は、組織のコミュニケーションのあり方に大きな影響を与えます。小規模オフィスでは、従業員同士の物理的な距離が近いため、自然発生的なコミュニケーションが生まれやすいというメリットがあります。

大規模なオフィスでは、部署ごとにフロアが分かれていたり、役職者の部屋が離れた場所にあったりすることが多く、部門間の連携や経営層との意思疎通に物理的な壁が生じがちです。用事がある際は、メールやチャットでアポイントを取ってから、わざわざ相手のデスクまで移動する必要があります。

一方、小規模オフィスでは、部署が違ってもすぐ隣の席に座っている、という状況が当たり前です。営業担当が顧客から得たフィードバックを、その場で隣にいる開発担当に伝えたり、マーケティング担当の雑談から新しい企画のヒントが生まれたり。こうした偶発的でインフォーマルなコミュニケーションは、部門間のサイロ化(孤立化)を防ぎ、組織全体としての知識共有や問題解決を促進します。

また、経営層と従業員の距離が近いことも大きな利点です。社長や役員が同じ空間で働くことで、現場の状況がリアルタイムで経営層に伝わり、意思決定のスピードが格段に向上します。従業員側も、経営者の考えやビジョンを日常的に感じることで、会社への帰属意識やエンゲージメントが高まりやすくなります。

このような風通しの良い環境は、強い一体感を持った組織文化の醸成に繋がります。全員が同じ目標に向かって進んでいるという感覚を共有しやすく、問題が発生した際にも、役職や部署の垣根を越えて協力し合う風土が育まれるのです。物理的な「近さ」が、心理的な「近さ」を生み出し、組織全体のパフォーマンスを向上させる。これが小規模オフィスが持つ、組織論的なメリットと言えるでしょう。

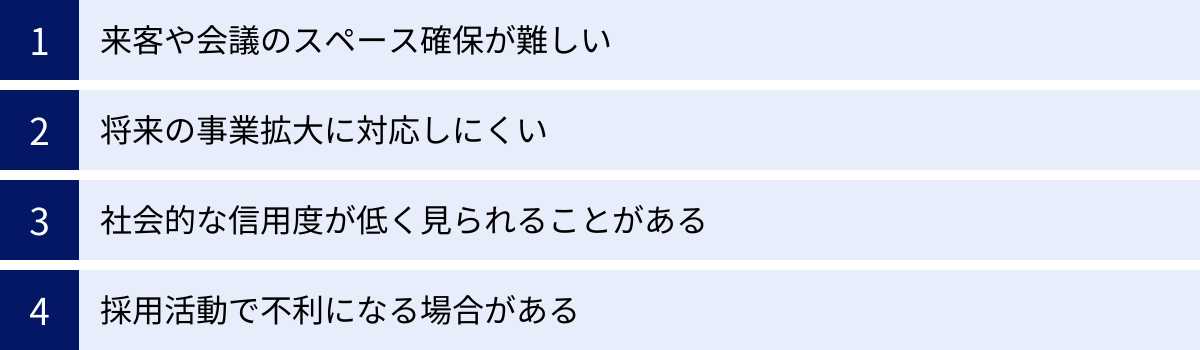

小規模オフィスを借りる際のデメリットと対策

小規模オフィスには多くのメリットがある一方で、その「小ささ」ゆえのデメリットも存在します。これらの課題を事前に認識し、適切な対策を講じておかなければ、事業運営や従業員の満足度、さらには企業の成長そのものに悪影響を及ぼす可能性があります。ここでは、小規模オフィスで起こりがちな4つのデメリットと、それを克服するための具体的な対策をセットで解説します。

来客や会議のスペース確保が難しい

小規模オフィスで最も直面しやすい課題が、会議や来客対応のためのスペース不足です。限られた面積の中では、従業員の執務スペースを優先せざるを得ず、専用の会議室や応接室を設ける余裕がないケースは少なくありません。

【デメリット】

執務スペースの一角でミーティングや来客対応を行うと、会話の内容が周囲の従業員に筒抜けになってしまいます。重要な商談や面接、あるいは人事評価に関するデリケートな面談など、プライバシーや機密性を確保すべき会話がしにくくなるのは大きな問題です。また、来客時に雑然とした執務スペースを見せることは、会社のイメージダウンに繋がりかねません。常時、社内ミーティングでスペースが埋まっていると、生産性の低下にも繋がります。

【対策】

この課題を解決するためには、以下のような対策が考えられます。

- 共用の貸し会議室が併設されたオフィスを選ぶ: レンタルオフィスや一部の賃貸ビルには、入居者が利用できる共用の会議室が備わっている場合があります。必要な時に必要な時間だけ予約して利用できるため、自社内に専用スペースを持つよりもコスト効率が良い選択肢です。内覧時には、会議室の数、予約のしやすさ、利用料金などを必ず確認しましょう。

- 外部の貸し会議室サービスを積極的に利用する: 自社のオフィスに会議室がない場合は、近隣の貸し会議室やホテルのデイユースプランなどを活用するのが現実的です。特に重要な商談や大人数が参加する会議では、設備の整った外部施設を利用する方が、結果的に良い成果に繋がることがあります。あらかじめ、オフィス周辺の貸し会議室をいくつかリストアップしておくと安心です。

- 多目的に使えるスペースを工夫して作る: 限られた空間でも、レイアウトの工夫で対応は可能です。例えば、可動式のパーテーションやホワイトボードを導入すれば、普段は執務スペースの一部として使い、必要な時だけ区切って簡易的なミーティングスペースにすることができます。また、ソファ席のあるリフレッシュスペースを設けて、カジュアルな打ち合わせはそこで行うといったルール作りも有効です。

将来の事業拡大に対応しにくい

スタートアップや成長期の企業にとって、事業の拡大は喜ばしいことですが、それに伴う人員増は、小規模オフィスにとって大きな課題となります。

【デメリット】

採用が順調に進み、従業員が増えた結果、オフィスがすぐに手狭になってしまうリスクがあります。「デスク同士の間隔が狭くて窮屈」「通路が荷物で塞がっている」「会議をする場所もない」といった状況は、従業員のストレスを増大させ、労働環境の悪化や生産性の低下を招きます。かといって、一般的な賃貸オフィスの2年契約などに縛られていると、契約期間の途中で簡単には移転できません。

【対策】

将来の成長を見越した、計画的なオフィス選びが重要です。

- 少し余裕を持った広さの物件を選ぶ: 1〜2年後の人員計画を立て、現在の従業員数よりも少し広めのオフィスを借りておくという考え方です。最初は空きスペースができますが、そこをリフレッシュスペースとして活用するなど、有効に使う方法を考えましょう。ただし、過度に広い物件はコスト増に繋がるため、バランス感覚が重要です。

- 移転のしやすい契約形態を選ぶ: 将来の予測が難しい場合は、あえて一般的な長期契約の賃貸オフィスを避け、レンタルオフィスや短期契約が可能な物件を選ぶのが賢明です。これにより、企業の成長フェーズに合わせて、最適な規模のオフィスへと機動的に移転することができます。

- 増床の可能性を確認しておく: 同じビル内で、より広い区画に空きが出た際に移転(増床移転)できるか、あるいは隣の区画が空いた際に壁を撤去して拡張(増床)できるかなどを、契約前に貸主や管理会社に確認しておくのも一つの手です。確約は得られなくても、可能性を探っておく価値はあります。

社会的な信用度が低く見られることがある

オフィスの住所や建物の外観は、企業の「顔」の一部であり、取引先や金融機関、顧客がその企業を評価する際の一つの指標となります。

【デメリット】

特に、SOHO可の住居用マンションや、築年数が古く外観が整備されていないビル、あるいは一部のレンタルオフィスの住所を使っている場合、企業としての信頼性や安定性に疑問を持たれてしまう可能性があります。大企業との取引や、金融機関からの融資審査、あるいは優秀な人材の採用において、オフィスが物理的に存在しないバーチャルオフィスと誤解されるなど、無意識のうちに不利な評価を受けるリスクがゼロではありません。

【対策】

オフィスの実態だけでなく、見え方も意識した戦略が必要です。

- 立地とビルのグレードを重視する: 小規模であっても、都心の一等地や有名なビジネス街に立地する、外観やエントランスが綺麗なビルを選ぶことで、社会的な信用度を補うことができます。レンタルオフィスを選ぶ際にも、拠点の住所や建物のグレードは重要な選定基準とすべきです。

- バーチャルオフィスを併用する: これは少し高度な手法ですが、作業場所はコストの安い郊外のオフィスとし、法人登記や郵便物の受け取り先として、都心一等地の住所を借りられるバーチャルオフィスサービスを併用する方法があります。これにより、コストを抑えつつ、対外的な信用度を確保できます。

- 情報発信で信頼を構築する: ホームページや会社案内、SNSなどで、事業内容や実績、取引先、そしてオフィスの様子などを積極的に発信し、実態のあるしっかりとした企業であることをアピールすることも重要です。物理的なオフィスの印象を、情報発信によって補強していく努力が求められます。

採用活動で不利になる場合がある

優秀な人材を獲得するための採用競争が激化する中で、オフィス環境は求職者が企業を選ぶ際の重要な要素の一つになっています。

【デメリット】

「狭くて窮屈そう」「設備が古くて働きにくそう」「休憩する場所もなさそう」といった印象を求職者に与えてしまうと、入社の意欲を削いでしまう可能性があります。特に、より良い労働環境を求める優秀な人材ほど、オフィスの快適性やデザイン性を重視する傾向があります。給与や仕事内容が魅力的であっても、オフィス環境が理由で内定を辞退されてしまうケースは少なくありません。

【対策】

「小さいけれど魅力的なオフィス」を創り出す工夫が鍵となります。

- デザイン性や快適性を高める: 限られたスペースでも、内装デザインにこだわる、高品質なオフィス家具を導入する、観葉植物を置くなど、居心地の良い空間を演出することは可能です。おしゃれなカフェのようなリフレッシュスペースを設ける、といった工夫も従業員や求職者への強いアピールになります。

- 働き方の柔軟性でアピールする: オフィスの物理的な魅力で劣る分、リモートワークやフレックスタイム制度の導入など、柔軟な働き方を認めることで、魅力的な労働環境をアピールできます。オフィスへの出社を前提としない働き方を整備することで、オフィスの狭さというデメリットを補うことができます。

- オフィスの魅力を積極的に伝える: 採用サイトや面接の場で、オフィスの良い点を積極的に伝えましょう。「駅から徒歩1分で通勤が楽」「周辺に美味しいランチのお店がたくさんある」「風通しが良く、社長とも気軽に話せる」など、小規模オフィスならではのメリットや立地の良さを魅力として言語化し、伝える努力が重要です。

小規模オフィスの費用相場

小規模オフィスを借りるにあたり、最も気になるのが「費用」の問題でしょう。オフィス契約には、契約時に一度だけ支払う「初期費用」と、毎月継続的に発生する「月額費用(ランニングコスト)」の2種類があります。これらの費用を事前に正確に把握し、資金計画を立てておくことは、安定した事業運営の基盤となります。ここでは、それぞれの費用の内訳と相場について、詳しく見ていきましょう。

契約時にかかる初期費用

オフィスの初期費用は、物件の種類や契約内容によって大きく変動しますが、一般的な賃貸オフィスの場合、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分程度が目安とされています。例えば、月額賃料30万円のオフィスであれば、180万円から360万円程度の初期費用が必要になる計算です。これは決して小さな金額ではないため、内訳をしっかり理解しておくことが重要です。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金。残額は返還される。 | 月額賃料の3〜10ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)への謝礼として支払う費用。返還されない。 | 月額賃料の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前払いの賃料 | 入居する月の賃料(日割り計算)と、その翌月分の賃料。 | 1〜2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険。加入が義務の場合が多い。 | 年間15,000円〜20,000円 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりとなる保証会社を利用するための費用。 | 月額賃料の0.5〜1ヶ月分(初回) |

敷金・保証金

初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが敷金・保証金です。これは、借主が賃料を滞納した場合や、退去時に物件を損傷させていた場合の修理費用(原状回復費用)に充てるための「預け金(担保)」です。問題がなければ、原状回復費用などを差し引いた上で、退去時に返還されます。相場は月額賃料の3ヶ月分から、都心部のグレードの高いビルでは10ヶ月分以上になることもあります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれる大家さん(貸主)に対して、謝礼の意味で支払うお金です。敷金とは異なり、退去時に返還されることはありません。相場は賃料の1〜2ヶ月分ですが、最近では「礼金ゼロ」の物件も増えています。

仲介手数料

物件の紹介から内覧、契約手続きまでをサポートしてくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、一般的には「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限となります。

前払いの賃料

契約時に、入居する月の賃料(月の途中から入居する場合は日割り計算)と、その翌月分の賃料を前払いで支払うのが一般的です。これは「前家賃」とも呼ばれます。

火災保険料

万が一の火災や水漏れ、盗難などの損害に備えるための保険です。賃貸借契約の条件として、加入が義務付けられていることがほとんどです。保険料は補償内容や建物の構造によって異なりますが、年間で15,000円から20,000円程度が目安です。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。借主が賃料を滞納した場合に、保証会社が立て替えて貸主に支払う仕組みです。利用料の相場は、初回の契約時に月額総賃料(賃料+共益費)の50%〜100%程度、その後は1年ごとに更新料がかかるのが一般的です。

毎月かかる月額費用(ランニングコスト)

初期費用を支払って無事に入居した後も、毎月継続的に費用が発生します。これがランニングコストです。事業計画を立てる上では、この月額費用を正確に見積もることが極めて重要になります。

賃料

ランニングコストの中で最も大きな割合を占める、オフィスの基本的な使用料です。賃料は、立地(エリア)、駅からの距離、建物の築年数やグレード、広さなど、様々な要因によって決まります。同じ広さでも、東京の丸の内と地方都市では、賃料に数倍から十数倍の差が出ることもあります。

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、廊下、エレベーター、トイレ、エントランスといった共用部分の清掃や維持管理、警備などにかかる費用です。賃料に含まれている場合と、別途「共益費」として請求される場合があります。賃料と同様に「坪単価 × 面積」で計算されることが多く、契約前に賃料と共益費の内訳をしっかり確認することが大切です。

水道光熱費

電気、ガス、水道の使用料金です。これらは自社のオフィス内で使用した分が請求されます。請求方式は、各電力会社や水道局と直接契約して支払う「個別メーター方式」と、ビル全体の料金を各テナントの面積に応じて按分して、ビル管理会社から請求される「ビル一括請求方式」があります。特に空調がセントラル方式のビルでは、光熱費が共益費に含まれている場合もあるため、契約内容を確認しましょう。

インターネットなどの通信費

現代のビジネスに不可欠なインターネット回線や電話回線の利用料金です。一般的な賃貸オフィスでは、自社で通信事業者と契約し、回線の引き込み工事を行う必要があります。工事費用と月額利用料が発生します。一方、レンタルオフィスやシェアオフィスでは、利用料金にインターネット通信費が含まれていることがほとんどで、個別契約の手間やコストがかからないのがメリットです。

これらの他にも、オフィス清掃を外部に委託する費用、複合機のリース代、事務用品や消耗品の購入費など、様々なランニングコストが発生します。賃料だけでなく、これらの付随費用も全て含めた「総額」で月々のコストを把握しておくことが、失敗しないオフィス選びのポイントです。

小規模オフィスの探し方【4ステップ】

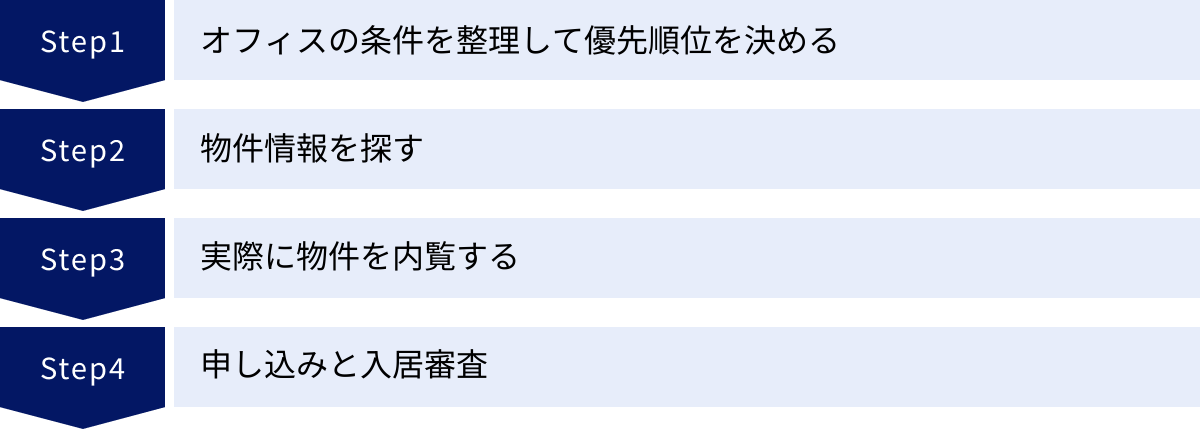

自社に最適な小規模オフィスを見つけるためには、やみくもに物件を探し始めるのではなく、計画的かつ効率的に進めることが重要です。ここでは、理想のオフィスに出会うためのプロセスを、大きく4つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めることで、抜け漏れなく、スムーズにオフィス探しを進めることができるでしょう。

① オフィスの条件を整理して優先順位を決める

物件探しを始める前に、まずは「どのようなオフィスが欲しいのか」を具体的に定義するステップです。ここが曖昧なままだと、無数の物件情報に振り回されてしまい、時間だけが過ぎていくことになります。

最初の問いは、「なぜオフィスを借りるのか、その目的は何か?」です。 例えば、「事業拡大に伴う人員増に対応するため」「ブランドイメージを向上させるため」「従業員の通勤利便性を高めるため」「リモートワークと併用するタッチダウン拠点として」など、目的によって求めるオフィスの条件は大きく変わります。

目的が明確になったら、具体的な条件をリストアップしていきます。その際、「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば満たしたい条件(Want)」に分けて整理するのがポイントです。これにより、物件を比較検討する際の判断基準が明確になります。

【条件整理の項目例】

- エリア: 最寄り駅、路線、事業内容と親和性のある地域(例: ITなら渋谷、金融なら大手町など)。

- 広さ(坪数): 現在の従業員数と将来の増員計画から算出。会議室などのスペースも考慮。

- 予算:

- 初期費用: 上限はいくらか(敷金、礼金、内装費など全て込みで)。

- 月額費用: 賃料と共益費、その他ランニングコストを含めて、毎月いくらまで支払えるか。

- 入居希望時期: いつまでに移転を完了させたいか。逆算してスケジュールを立てる。

- 建物の条件:

- 築年数: 新耐震基準(1981年6月以降)を満たしているかは必須。

- ビルのグレード: 外観、エントランスの雰囲気など。

- 利用時間: 24時間利用可能か、夜間や土日の入退館はできるか。

- オフィス内の設備:

- 空調: 個別空調かセントラル空調か。

- トイレ: 男女別か、共用か。清潔さ。

- セキュリティ: オートロック、機械警備の有無。

- インターネット環境: 光回線の引き込み状況。

- 電源容量: 不足していないか。

- 契約形態: 普通借家契約か定期借家契約か。契約期間。

これらの条件について社内で議論し、関係者(経営層、総務担当、各部門の責任者など)の間で合意形成を図っておくことが、後のプロセスを円滑に進める上で非常に重要です。

② 物件情報を探す

条件が固まったら、いよいよ具体的な物件情報を集めるフェーズに入ります。主な探し方には、以下のような方法があります。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用するのが効果的です。

- 不動産ポータルサイト:

- メリット: Web上で24時間いつでも、自分のペースで膨大な数の物件情報を閲覧できます。エリアや賃料、広さなどで絞り込み検索ができるため、相場感を掴むのにも役立ちます。後述するような事業用物件専門のサイトを利用すると効率的です。

- デメリット: 掲載されている情報が最新でなかったり、すでに申し込みが入っていたりする場合があります。また、情報量が多すぎて、かえって選べなくなることもあります。

- 事業用不動産の仲介会社に相談する:

- メリット: オフィスのプロである担当者が、こちらの希望条件に合った物件を提案してくれます。ポータルサイトには掲載されていない「未公開物件」を紹介してもらえる可能性もあります。エリアの特性や業界の動向にも詳しいため、専門的なアドバイスが期待できます。面倒な内覧のセッティングや、貸主との条件交渉も代行してくれます。

- デメリット: 担当者との相性が合わない場合もあります。複数の仲介会社に声をかけると、同じ物件を重複して紹介されることもあります。

- 地域の不動産会社を訪ねる:

- メリット: 特定のエリアに絞って探している場合、その地域に根差した不動産会社は、地元のビルオーナーとの繋がりが強く、掘り出し物の情報を持っていることがあります。

- デメリット: 取り扱いエリアが限定されます。大手仲介会社に比べて、情報量や提案力で見劣りする可能性があります。

最初はポータルサイトで広く情報を集めて市場の感覚を掴み、気になるエリアや物件が見つかったら、そのエリアに強い仲介会社に相談してみる、という流れがスムーズでおすすめです。

③ 実際に物件を内覧する

インターネット上の写真や間取り図だけではわからないことがたくさんあります。気になる物件をいくつかピックアップしたら、必ず現地に足を運んで内覧しましょう。

内覧は、単に「部屋を見る」だけでなく、「そこで働く自分たちの姿を具体的にイメージする」ための重要なステップです。複数の担当者で訪れ、異なる視点からチェックするのが望ましいです。事前にチェックリストを用意していくと、確認漏れを防げます。

【内覧時のチェックポイント例】

- 空間について:

- 広さ・天井高: 図面上の数字だけでなく、体感的な広さや圧迫感はないか。

- レイアウトのしやすさ: 柱の位置や形、窓の大きさなどを確認し、デスクや会議室を効率的に配置できるか。

- 日当たり・眺望: 窓からの光の入り具合や外の景色。オフィスの明るさや雰囲気を左右する。

- 設備について:

- コンセント: 位置と数。床にOAフロアが設置されているか。

- 電源容量: PCやサーバーを多用する場合、十分な容量があるか確認が必要。

- 空調: 個別空調かセントラル空調か。効き具合や調整のしやすさ。

- トイレ・給湯室: 男女別か、数、清潔さ。ウォシュレットの有無など。

- 共用部・建物全体:

- エントランス・廊下: 清潔感があり、企業の顔としてふさわしいか。

- エレベーター: 台数と待ち時間。朝の混雑時などを想定する。

- セキュリティ: ビルの入口やエレベーターのセキュリティレベル。

- 周辺環境:

- 最寄り駅からの道のり: 実際に歩いてみて、距離、坂道の有無、夜間の明るさなどを確認。

- 周辺施設: コンビニ、銀行、郵便局、飲食店などが近くにあるか。従業員の利便性に直結する。

- 騒音・匂い: 周辺に工場や飲食店など、騒音や匂いの発生源がないか。

これらの点を細かくチェックし、写真を撮ったりメモを取ったりして、後で比較検討できるように記録を残しておくことが重要です。

④ 申し込みと入居審査

内覧を経て「ここだ!」という物件が見つかったら、貸主に対して入居の意思を示すために「入居申込書」を提出します。人気物件はすぐに他の希望者が現れるため、意思決定は迅速に行う必要があります。

申込書を提出すると、貸主による入居審査が始まります。審査では、「この会社にオフィスを貸して、きちんと賃料を支払ってくれるか」「トラブルを起こさずに利用してくれるか」といった点がチェックされます。

審査のために、以下のような書類の提出を求められるのが一般的です。

- 法人の場合: 会社謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内やパンフレット、決算書(通常2〜3期分)、代表者の身分証明書・印鑑証明書

- 個人事業主の場合: 身分証明書、確定申告書の控え、事業内容がわかる資料など

特に設立間もない企業で決算書がない場合は、事業計画書や代表者の経歴書、預金残高証明書などを提出し、支払い能力や事業の将来性があることをアピールする必要があります。

審査期間は、通常数日から1週間程度ですが、長い場合は2週間ほどかかることもあります。この審査を無事に通過すれば、いよいよ契約手続きへと進むことになります。

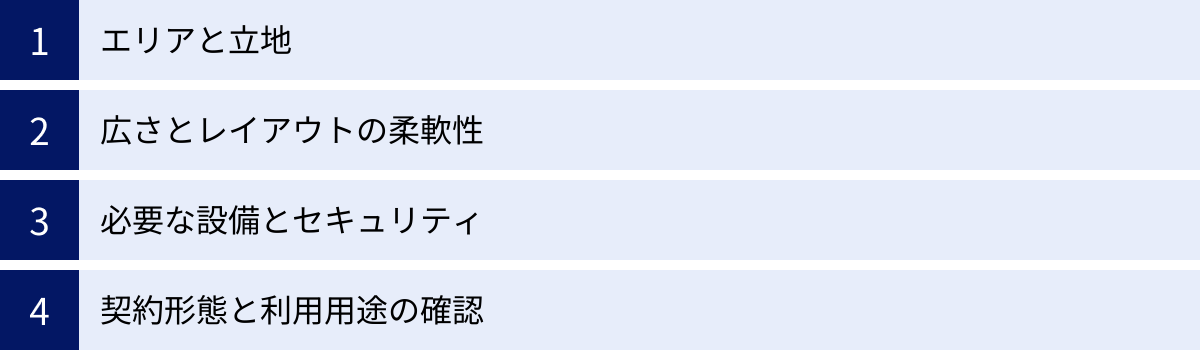

失敗しないための物件選びの4つのポイント

オフィスの物件選びは、一度契約すると簡単には後戻りできない重要な決定です。目先の賃料の安さや内装の綺麗さだけで判断してしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、長期的な視点で事業の成功に貢献するオフィスを選ぶために、特に重要となる4つのポイントを深掘りして解説します。

① エリアと立地

「どこにオフィスを構えるか」というエリア選定は、物件の広さや賃料と同等、あるいはそれ以上に重要な要素です。オフィスの所在地は、企業のブランドイメージ、従業員の満足度、そしてビジネスチャンスにまで影響を及ぼします。

- 事業内容との親和性: 自社の事業内容や業界と関連性の高いエリアを選ぶことは、ビジネス上のメリットに繋がります。例えば、IT・Web系のスタートアップであれば、同業他社やベンチャーキャピタルが集まる渋谷・恵比寿エリアに拠点を構えることで、情報交換やネットワーキングの機会が増えるでしょう。金融機関との連携が重要なら大手町・丸の内、クリエイティブ系なら代官山・中目黒といったように、エリアが持つイメージや集積する企業群を考慮することが重要です。

- 交通の利便性(従業員と来客の視点): 従業員の通勤しやすさは、エンゲージメントや生産性、そして採用力に直結します。複数の路線が乗り入れるターミナル駅や、主要な駅から徒歩5分圏内など、アクセスの良い立地は大きな強みとなります。また、遠方から訪れる顧客や取引先にとっても、分かりやすくアクセスしやすい場所であることは、ビジネスを円滑に進める上で欠かせません。内覧時には、実際に駅からオフィスまで歩き、信号の数や道の混雑具合、雨の日に濡れずに行けるかなどもチェックしましょう。

- 周辺環境の充実度: オフィスの中だけでなく、その周りの環境も「働く環境」の一部です。ランチを楽しめる飲食店のバリエーション、休憩時間に立ち寄れるカフェ、仕事帰りに利用できる銀行や郵便局、コンビニ、ドラッグストアなどが充実していると、従業員の満足度は大きく向上します。逆に、周辺に何もないエリアでは、日々の利便性が損なわれ、不満の原因となり得ます。

- 将来の採用活動への影響: 優秀な人材を採用したいと考えたとき、オフィスの立地は求職者にとって無視できない判断材料です。「お洒落な街で働きたい」「通勤が便利な場所がいい」と考える人は少なくありません。企業の成長戦略の一環として、採用ターゲットとなる層に響くエリアを選ぶという視点も必要です。

② 広さとレイアウトの柔軟性

「現在の従業員数にぴったり」という基準だけで広さを選ぶのは危険です。オフィスの広さと、その空間をどれだけ有効に使えるか(レイアウトの柔軟性)は、将来の事業成長と従業員の快適性を左右する重要なポイントです。

- 将来の増員計画を織り込む: まず、1〜3年後の中期的な事業計画を基に、どの程度の増員が見込まれるかを予測しましょう。その上で、将来の最大人数でも対応できる広さを確保するか、あるいは移転を前提として短期契約のオフィスを選ぶか、戦略的な判断が求められます。少し余裕を持たせた広さを選ぶ場合は、空きスペースをリフレッシュエリアやWeb会議用の個室ブースとして活用するなど、付加価値のある使い方を検討すると良いでしょう。

- 「有効面積」を確認する: 同じ30坪のオフィスでも、空間の形や柱の位置によって、実際に使える「有効面積」は大きく異なります。部屋の中央に大きな柱があったり、壁が斜めになっていたりすると、デッドスペースが生まれやすく、デスクの配置に大きな制約が生まれます。内覧時には、メジャーを持参して実際の寸法を測り、オフィスレイアウトのシミュレーションをしてみることが不可欠です。正方形や長方形に近い、整形で柱が壁際に寄せられている物件が、一般的にレイアウト効率は高くなります。

- 内装工事の制約を確認する: 一般的な賃貸オフィスの場合、自社で内装工事を行いますが、どこまで自由に工事できるかはビルによってルールが異なります。例えば、「パーテーションを立てて会議室を作りたい」「壁の色を変えたい」と思っても、ビルの規約で禁止されている場合があります。契約前に、造作壁の設置可否、電気工事や空調増設の可否、看板設置のルールなど、内装工事に関する規定を貸主側に詳しく確認しておく必要があります。この確認を怠ると、理想のオフィス空間が実現できないという事態に陥ります。

③ 必要な設備とセキュリティ

オフィスの設備は、事業運営の根幹を支えるインフラです。特にIT化が進んだ現代において、電源や通信環境、そしてセキュリティは、業務の生産性と安全性に直接関わってきます。

- 電源容量: 多くのPCやモニター、サーバー、複合機などを同時に使用するオフィスでは、十分な電源容量が不可欠です。容量が不足すると、頻繁にブレーカーが落ちて業務が中断したり、最悪の場合、データ消失のリスクもあります。容量を増やすための追加工事は高額になるケースが多いため、契約前に必ずビル管理会社に電源容量を確認しましょう。特にIT企業やデザイン会社など、電力消費の大きい機材を使う場合は注意が必要です。

- 空調設備: オフィスの快適性を大きく左右するのが空調です。「個別空調」か「セントラル空調」かは大きな違いです。個別空調は、部屋ごとに自由に温度設定やオンオフの切り替えができるため、残業時や休日出勤時も快適に利用できます。一方、セントラル空調はビル全体で一括管理されており、稼働時間が決められていることが多く、時間外の利用には追加料金がかかる場合があります。自社の働き方に合った方式を選ぶことが重要です。

- インターネット環境: 光回線の引き込み状況は必ず確認しましょう。ビルによっては特定の通信事業者しか利用できなかったり、MDF室(ビル全体の通信回線が集まる場所)から自社の区画まで配線工事が必要になったりする場合があります。ビジネスの生命線である通信環境をスムーズに構築できるかは、事前に確認すべき必須項目です。

- セキュリティレベル: 企業の機密情報や従業員の安全を守るため、セキュリティは非常に重要です。エントランスのオートロック、監視カメラの設置、警備会社による機械警備システムの有無などを確認しましょう。また、24時間365日、いつでも自由に入退館できるかも、働き方の多様化に対応する上で重要なポイントとなります。

④ 契約形態と利用用途の確認

契約書にサインする前に、契約内容の詳細、特に自社の利用方法が契約上問題ないかを最終確認することが、将来のトラブルを未然に防ぎます。

- 契約の種類(普通借家契約 vs 定期借家契約): 普通借家契約は、契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約を更新できます。借主の権利が強く保護された契約です。一方、定期借家契約は、契約で定められた期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了します。貸主と借主が合意すれば「再契約」は可能ですが、保証はありません。短期的な利用を前提とする場合は問題ありませんが、長期的な拠点を構えたい場合は、普通借家契約の方が安心です。

- 法人登記の可否: 会社を設立したり、本店を移転したりする場合、その住所で法人登記が可能かどうかは必須の確認事項です。一般的な賃貸オフィスでは問題ありませんが、SOHO物件や一部のレンタルオフィス、シェアオフィスでは法人登記が認められていないケースがあります。

- 看板設置のルール: 会社の「顔」である看板を設置できるかも重要です。ビルによっては、看板の設置場所(エントランスの集合看板、自社ドア、窓など)、大きさ、デザインに細かな規定が設けられています。どこまで許容されるのかを事前に確認しましょう。

- 利用用途の制限: オフィスビルによっては、業種や利用用途に制限がある場合があります。例えば、「不特定多数の人が出入りするスクールや店舗としての利用は不可」「深夜営業や騒音の出る作業は禁止」といったルールです。自社の事業内容が、そのビルの利用規約に抵触しないかを必ず確認する必要があります。

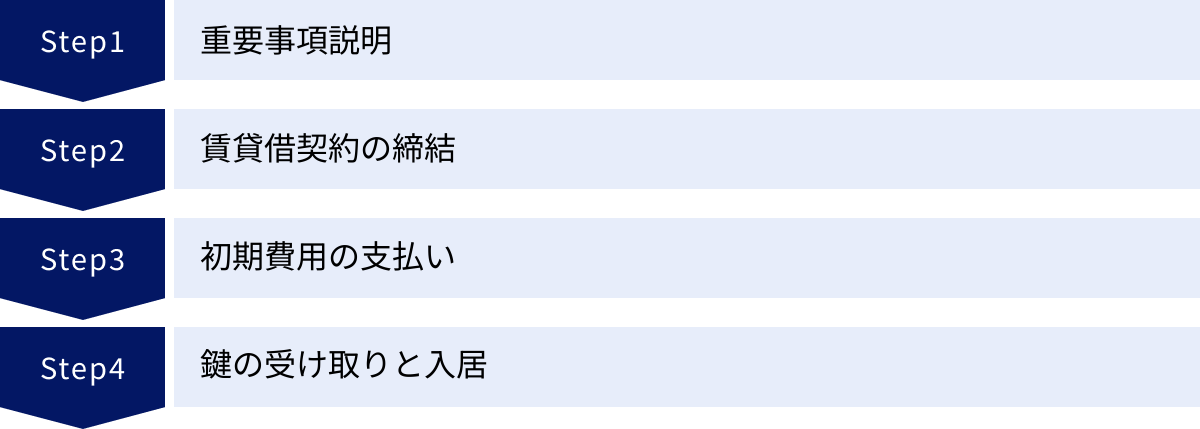

小規模オフィスの契約から入居までの流れ

入居審査を無事に通過したら、いよいよ契約締結と入居に向けた最終段階に進みます。このプロセスは、法的な手続きや金銭のやり取りが中心となるため、慎重かつ計画的に進める必要があります。ここでは、審査通過後から鍵を受け取って入居するまでの一般的な流れを解説します。

重要事項説明

賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引士(宅建士)から、物件や契約内容に関する重要な事項について書面(重要事項説明書)を交付された上で、口頭での説明を受けることが法律で義務付けられています。これは、借主が内容を十分に理解しないまま不利な契約を結んでしまうことを防ぐための非常に重要な手続きです。

説明される内容は多岐にわたりますが、主に以下のような項目が含まれます。

- 物件に関する事項: 所在地、面積、建物の構造、登記記録に記録された権利の種類など。

- 法令上の制限: 都市計画法や建築基準法などに基づく制限の概要。

- インフラの整備状況: 水道、電気、ガスの供給施設、排水施設の整備状況。

- 契約条件に関する事項:

- 賃料、敷金、礼金などの金額と授受の目的。

- 契約期間と更新に関する事項。

- 用途その他の利用の制限に関する事項。

- 契約の解除に関する事項。

- 違約金や損害賠償額の予定に関する事項。

- 解約予告期間や原状回復義務の範囲。

この説明の場で、少しでも疑問や不明な点があれば、遠慮なく質問し、完全に納得できるまで確認することが極めて重要です。例えば、「原状回復の『通常損耗は除く』とは具体的にどの範囲を指しますか?」といった具体的な質問をすることで、後のトラブルを回避できます。この説明は、不動産仲介会社のオフィスで行われるのが一般的です。

賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に同意したら、次に賃貸借契約書を取り交わし、契約を正式に締結します。賃貸借契約書は、重要事項説明書と内容が重複する部分も多いですが、より詳細な取り決めが記載された法的な効力を持つ書類です。

契約書に署名・捺印する前に、以下の点を最終確認しましょう。

- 契約者名、物件情報、賃料、契約期間などが正確に記載されているか。

- 重要事項説明で受けた内容と相違がないか。

- 特約事項(標準的な契約内容に追加される特別な条項)に、自社にとって著しく不利な内容が含まれていないか。

契約書の内容を隅々まで読み込み、全てに合意した上で、法人の場合は会社の代表者印(実印)を、個人事業主の場合は個人の実印を捺印します。通常、契約書は2通作成され、貸主と借主がそれぞれ1通ずつ保管します。この時点で、契約は法的に成立します。

初期費用の支払い

契約締結と前後して、貸主または不動産会社から初期費用の請求書が発行されます。請求書に記載された金額(敷金、礼金、仲介手数料、前払賃料、保険料など)を、指定された期日までに指定の銀行口座へ振り込みます。

支払期日は厳守です。期日までに支払いが確認できない場合、最悪のケースでは契約が白紙に戻ってしまう可能性もあります。振込金額は高額になるため、金融機関の振込限度額などを事前に確認しておくとスムーズです。支払いが完了したら、振込明細書は鍵の受け取りまで大切に保管しておきましょう。

鍵の受け取りと入居

初期費用の支払いが完了し、契約書で定められた入居可能日(賃料発生日)を迎えると、いよいよオフィスの鍵を受け取ることができます。鍵の受け渡しは、不動産仲介会社のオフィスや、物件の現地で行われるのが一般的です。

鍵を受け取った瞬間から、そのオフィスは自社の管理下に置かれます。この後、内装工事、電話・インターネット回線の工事、オフィス家具の搬入、引っ越し作業といった、オフィスを稼働させるための具体的な準備が始まります。

入居直後には、貸主や管理会社の立ち会いのもとで、室内の状態を確認(現況確認)することをおすすめします。壁の傷や床の汚れ、設備の不具合など、入居前からあった損傷箇所を写真に撮り、書面で記録を共有しておくことで、退去時の原状回復に関するトラブルを防ぐことができます。「これは自分たちが入居する前からあった傷だ」という客観的な証拠を残しておくことが、自社の権利を守る上で非常に重要です。

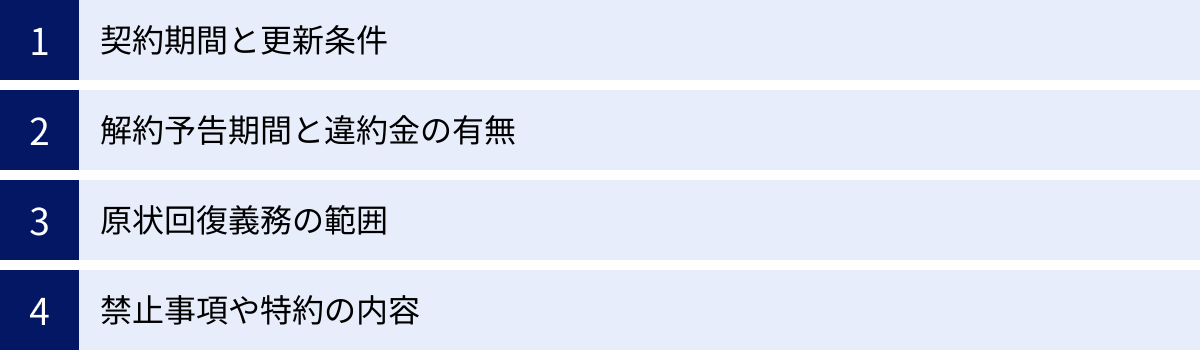

契約前に必ず確認すべき4つの注意点

賃貸借契約書は、一度署名・捺印すると法的な拘束力を持ちます。後から「知らなかった」「こんなはずではなかった」と後悔しないために、契約を結ぶ前に、特に注意深く確認すべき項目がいくつか存在します。これらは、将来の移転計画や、予期せぬ費用の発生に直結する重要なポイントです。

① 契約期間と更新条件

オフィスの賃貸借契約には、通常2年や3年といった契約期間が定められています。この期間と、期間満了後の更新に関する条件は、事業の継続性や将来の移転計画に大きく影響します。

- 契約期間の確認: まず、契約期間が何年であるかを確認します。一般的な賃貸オフィスでは2年契約が多いですが、物件によっては3年や5年といった長期の契約もあります。自社の事業計画と照らし合わせ、その期間が適切であるかを判断する必要があります。

- 契約の種類(普通借家か定期借家か): 前述の通り、これは非常に重要なポイントです。「普通借家契約」であれば、貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約は更新されます。一方、「定期借家契約」は、期間満了とともに契約が確定的に終了し、更新という概念がありません。もし継続して利用したい場合は、貸主との合意の上で「再契約」を結ぶことになりますが、再契約が保証されているわけではありません。長期的な拠点として考えている場合は、定期借家契約はリスクとなる可能性があります。

- 更新料の有無と金額: 普通借家契約を更新する際に、「更新料」の支払いが必要な場合があります。相場は新賃料の1ヶ月分程度ですが、物件によっては不要な場合もあります。更新料の有無と、必要な場合の金額は契約書に明記されているため、必ず確認しましょう。

- 更新手続き: 契約更新の際に、どのような手続きが必要になるか(自動更新か、更新契約書の取り交わしが必要かなど)も確認しておくと、更新時期が近づいた際に慌てずに済みます。

② 解約予告期間と違約金の有無

事業環境の変化により、契約期間の途中でオフィスを移転せざるを得なくなる可能性は常にあります。その際に足かせとなるのが、解約に関する条項です。

- 解約予告期間: 契約を解除したい場合、何か月前に貸主に通知しなければならないかを定めた期間が「解約予告期間」です。一般的な賃貸オフィスでは、通常3ヶ月から6ヶ月前に設定されています。例えば、解約予告期間が6ヶ月の場合、3月末に退去したいのであれば、前年の9月末までには解約を通知する必要があります。この期間が長いほど、急な移転への対応が難しくなります。自社の事業の不確実性が高い場合は、この期間が短い物件を選ぶのが賢明です。

- 中途解約違約金: 契約期間が満了する前に解約する場合、ペナルティとして「違約金」が発生する契約があります。これを中途解約違約金と呼びます。違約金の額は、「残存期間の賃料相当額」や「賃料の〇ヶ月分」など、契約によって様々です。特に、フリーレント(一定期間の賃料が無料になる特典)が付いている物件では、短期間で解約した場合に、無料になった期間の賃料を違約金として請求される特約が付いていることが多いので注意が必要です。

- 償却(敷金・保証金): 解約時に、預けていた敷金や保証金の中から、一定割合が「償却」として差し引かれ、返還されない契約もあります。「解約時、保証金の20%を償却する」といった条項です。これは実質的な違約金と同じ意味合いを持つため、償却の有無と割合は必ず確認しましょう。

③ 原状回復義務の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが、この「原状回復」に関する問題です。「どこまでを、どのような状態に戻すのか」という認識が貸主と借主で異なると、高額な費用請求に繋がる可能性があります。

- 原状回復の定義: 賃貸借契約における原状回復とは、「借主の故意・過失によって生じた損傷や、通常の使用方法とは言えないような使用による損耗を元に戻すこと」を指します。完全に「借りた時と全く同じ新品の状態」に戻すことではありません。

- 通常損耗・経年劣化との違い: 日光による壁紙の色褪せや、家具の設置による床のわずかなへこみなど、普通に使っていて生じる損耗(通常損耗)や、時間の経過による自然な劣化(経年劣化)については、原則として貸主の負担で修繕すべきものとされています。

- 特約の確認が最重要: しかし、契約書に「通常損耗や経年劣化についても借主の負担で修繕する」という特約が記載されている場合があります。この特約は法的には有効とされることが多く、借主にとって大きな負担増となります。契約書を細部まで読み込み、原状回復義務の範囲をどこまで負うことになるのか、特約の有無を含めて正確に把握することが不可欠です。

- 具体的な工事内容: 「壁紙は全面張り替えか、部分補修でよいか」「床材のクリーニングはどのレベルまで求められるか」「パーテーションを設置した場合の撤去費用はどちらの負担か」など、具体的な工事内容についても、可能な限り契約前に確認しておくことが望ましいです。

④ 禁止事項や特約の内容

賃貸借契約書には、建物の維持管理や他のテナントとの共存のために、様々な禁止事項やルールが定められています。また、標準的な契約条項に加えて、個別の物件特有のルールである「特約」が付加されていることがほとんどです。

- 禁止事項の確認: 自社の事業運営に支障が出るような禁止事項がないかを確認します。

- 用途制限: 事務所としての利用は可能か。店舗やスクールなど、不特定多数の人の出入りは問題ないか。

- 改造・造作の禁止: 貸主の許可なく、壁に穴を開けたり、間取りを変更したりすることは通常禁止されています。

- 看板設置の制限: 設置できる場所、大きさ、デザインに関するルール。

- 深夜・休日の利用制限: 24時間利用可能か、音出しに関する制限はないか。

- 特約の精査: 特約は、借主にとって有利なものもあれば、不利なものもあります。特に注意すべきなのは、費用負担に関する特約です。

- 原状回復に関する特約: 前述の通り、通常損耗の修繕費用を借主負担とする特約。

- クリーニング費用に関する特約: 退去時に、専門業者によるハウスクリーニング費用を借主が負担することを定めた特約。

- 鍵交換費用に関する特約: 入居時または退去時の鍵交換費用を借主負担とする特約。

これらの特約は、小さな文字で記載されていることも多いですが、その内容は非常に重要です。見落としがないように、一つひとつの条文を丁寧に読み解き、内容を理解した上で契約に臨む姿勢が求められます。

小規模オフィス探しにおすすめの不動産ポータルサイト5選

自社の条件に合った小規模オフィスを効率的に探す上で、不動産ポータルサイトの活用は欠かせません。数多くのサイトが存在しますが、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、小規模オフィス探しに特に役立つ、代表的な5つのサイトをピックアップしてご紹介します。これらのサイトを併用することで、より広く、深く物件情報を収集できるでしょう。

※各サイトの情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

| サイト名 | 主な特徴 | 主な対象エリア | 仲介手数料 |

|---|---|---|---|

| officee | 仲介手数料が無料。物件リクエスト機能で探してもらえる。掲載物件数が多い。 | 全国 | 無料 |

| アットホーム | 住居系で有名だが事業用物件も豊富。全国を網羅し、地域密着型の情報も多い。 | 全国 | 物件による |

| CBRE | 世界最大級の事業用不動産サービス会社が運営。質の高い情報やマーケットレポートが強み。 | 全国(特に主要都市) | 物件による |

| ハタラコオフィス | レンタルオフィス、コワーキングスペース、サービスオフィスに特化。働き方から探せる。 | 全国 | 不要(施設利用料に含む) |

| オフィスター | 東京23区・横浜・川崎エリアに特化。居抜きオフィス情報が豊富。 | 東京23区、横浜、川崎 | 物件による |

① officee

「officee(オフィシー)」は、仲介手数料が無料であることが最大の特徴である賃貸オフィス専門のポータルサイトです。通常、賃料の1ヶ月分かかる仲介手数料が不要になるため、初期費用を大幅に削減できます。

全国のオフィス物件を網羅しており、掲載物件数が非常に多いことも魅力です。ウェブサイトはシンプルで使いやすく、エリアや駅、広さ、賃料といった基本的な条件での絞り込みはもちろん、「新着物件」「居抜き」「1棟貸し」といった特集からも探すことができます。

また、希望条件を登録しておくと、専門のスタッフが条件に合う物件を探して提案してくれる「物件リクエスト」機能も便利です。コストを抑えつつ、豊富な選択肢の中から効率的にオフィスを探したい企業に最適なサイトと言えるでしょう。

参照:officee公式サイト

② アットホーム

「アットホーム」は、住居用の賃貸や売買物件を探すサイトとして非常に高い知名度を誇りますが、事業用の賃貸物件(店舗・事務所)に関しても豊富な情報量を持っています。

全国47都道府県をカバーしており、都心部だけでなく、地方都市や郊外の物件を探す際にも頼りになります。大手不動産会社から地域に根差した不動産会社まで、多くの企業が物件情報を掲載しているため、多様な選択肢の中から比較検討が可能です。

サイトの検索機能も充実しており、「SOHO可」「事務所可」といったこだわり条件で絞り込むことができます。全国規模で、幅広い種類の小規模オフィスを探したい場合には、まずチェックしておきたいサイトの一つです。

参照:アットホーム公式サイト

③ CBRE

「CBRE(シービーアールイー)」は、世界最大級の事業用不動産サービス・投資顧問会社が運営するポータルサイトです。プロフェッショナル向けの印象が強いですが、もちろん小規模オフィスも多数掲載されています。

CBREの強みは、情報の質の高さと、不動産に関する専門的な知見にあります。サイトには物件情報だけでなく、各都市のオフィス市場の動向を分析した「マーケットレポート」なども掲載されており、これらはオフィス戦略を立てる上で非常に参考になります。

どちらかというと中規模〜大規模オフィスに強みを持ちますが、スタートアップ向けのサービスも展開しており、質の高い物件を探したい、あるいは不動産のプロの視点を取り入れたいと考える企業におすすめです。

参照:CBRE公式サイト

④ ハタラコオフィス

「ハタラコオフィス」は、一般的な賃貸オフィスではなく、レンタルオフィス、コワーキングスペース、サービスオフィスといった「フレキシブルオフィス」に特化した検索サイトです。

「1名から利用可能」「登記可」「個室あり」といった、フレキシブルオフィスならではの細かい条件で検索できるのが特徴です。また、単なる場所探しだけでなく、「多様な働き方を実現する」というコンセプトを掲げており、企業の課題に合わせたオフィスの提案も行っています。

すぐに事業を始めたいスタートアップや、プロジェクト単位での短期利用、あるいはリモートワークと組み合わせたサテライトオフィスの拠点を探している企業にとって、非常に使い勝手の良いサイトです。

参照:ハタラコオフィス公式サイト

⑤ オフィスター

「オフィスター」は、東京23区、横浜市、川崎市の首都圏エリアに特化した賃貸オフィス専門のポータルサイトです。エリアを絞っている分、その地域の情報密度が非常に高いのが特徴です。

特に、「居抜きオフィス」の物件情報が豊富で、初期費用を抑えたい企業にとっては見逃せないサイトです。サイト上では、物件ごとの特徴が分かりやすくまとめられており、360°パノラマ画像で内覧気分を味わえる物件も多くあります。

また、非公開物件も多数保有しており、問い合わせることで、より条件に合った物件の提案を受けることも可能です。首都圏で、特にコストパフォーマンスを重視して居抜き物件を探している企業には、強力な選択肢となるでしょう。

参照:オフィスター公式サイト