企業の成長や働き方の変化に伴い、オフィスの移転は多くの企業にとって重要な経営課題となります。しかし、賃貸オフィスの探し方は複雑で、何から手をつければ良いのかわからないという方も少なくありません。適切なオフィスを選べるかどうかは、従業員の満足度や生産性、ひいては企業全体の成長に直結する重要な要素です。

安易に物件を決めてしまうと、「思ったより狭かった」「周辺環境が悪く従業員から不満が出た」「想定外のコストがかさんでしまった」といった失敗につながりかねません。そうした事態を避けるためには、正しい手順とポイントを理解し、計画的にオフィス探しを進めることが不可欠です。

この記事では、賃貸オフィス探しを始める前の基本的な知識から、失敗しないための具体的な8つのステップ、物件探しの方法、オフィスの種類、費用に関することまで、網羅的に解説します。これからオフィスの移転を検討している経営者や総務担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、自社に最適なワークプレイス探しの第一歩を踏み出してください。

目次

賃貸オフィス探しの基本!探し始める時期と全体の流れ

賃貸オフィス探しは、思い立ってすぐに完了するものではありません。成功の鍵は、適切なタイミングで準備を始め、全体の流れを把握しておくことです。ここでは、オフィス探しをいつから始めるべきか、そして入居までにどのようなプロセスがあるのかを具体的に解説します。

いつから探し始めるべき?

オフィス移転を成功させるためには、周到な準備と時間的な余裕が不可欠です。一般的に、賃貸オフィス探しは入居希望日の最低でも6ヶ月前から、理想を言えば8ヶ月〜1年前から始めるのがおすすめです。なぜこれほど長い期間が必要なのでしょうか。その理由は、オフィス移転には物件を探すだけでなく、さまざまな工程が含まれているからです。

まず、移転の目的を社内で共有し、どのようなオフィスにしたいのかというコンセプトを固める時間が必要です。事業拡大、コスト削減、ブランディング向上、働き方改革の推進など、移転の目的によって選ぶべきオフィスの条件は大きく異なります。この初期段階での議論が不十分だと、後々の物件選びで軸がぶれてしまい、時間ばかりが過ぎていくことになりかねません。

次に、具体的な物件探しが始まりますが、希望条件に合う物件がすぐに見つかるとは限りません。特に、人気エリアや特定の条件(広い、駅近など)を持つ物件は競争率が高く、情報収集と比較検討には相応の時間がかかります。複数の物件を内覧し、社内で検討を重ねるプロセスも考慮すると、物件の絞り込みだけでも数ヶ月を要することは珍しくありません。

そして、物件が決まった後も、契約手続き、内装のデザイン・工事、通信インフラの整備、オフィス家具の手配、引越し業者の選定など、やるべきことは山積みです。特に内装工事は、デザインの決定から施工完了まで2〜3ヶ月以上かかるケースも多く、スケジュールに大きく影響します。

企業の規模によっても、必要な準備期間は変わってきます。

- スタートアップ・小規模企業(〜20名程度): 意思決定が早く、小規模な物件が多いため、比較的短期間(4〜6ヶ月前)でも可能な場合があります。しかし、ギリギリのスケジュールは避け、余裕を持つことが賢明です。

- 中小企業(20〜100名程度): 社内調整や複雑な要件が増えるため、標準的な6〜8ヶ月前からの開始が推奨されます。

- 大企業(100名以上): 関係部署が多く、意思決定プロセスが複雑化します。大規模な物件は供給が限られ、大規模な内装工事も必要になるため、1年〜1年半前からプロジェクトを立ち上げるのが一般的です。

逆に、探し始めるのが早すぎる場合、例えば1年半以上前だと、市場に出ている物件情報が古かったり、まだ希望時期の空室情報が出ていなかったりすることがあります。しかし、市場の動向を掴んだり、仲介会社と関係を築いたりする上では、早期からの情報収集は有益です。

オフィス移転は単なる「引越し」ではなく、企業の未来を左右する重要なプロジェクトです。 焦って決断を下して後悔しないためにも、十分な準備期間を確保し、計画的に進めることが成功への第一歩となります。

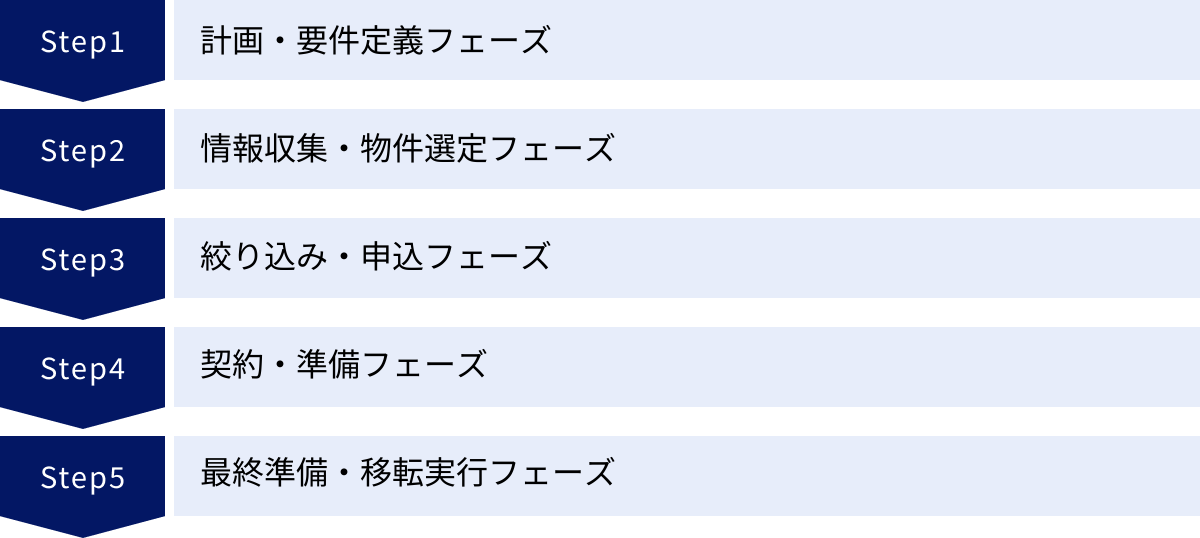

入居までのスケジュール目安

賃貸オフィスへの入居は、複数のステップを経て完了します。全体の流れと各フェーズにかかる期間の目安を把握しておくことで、計画的かつスムーズに移転プロジェクトを進められます。ここでは、入居希望日の6ヶ月前からスタートする標準的なスケジュール例をご紹介します。

【6~5ヶ月前】計画・要件定義フェーズ

この段階は、移転プロジェクトの土台を作る最も重要な時期です。

- 移転目的の明確化とプロジェクトチームの発足: なぜ移転するのか(事業拡大、コスト削減、人材採用強化など)、目的を明確にします。経営層、総務、人事、各事業部の代表者などからなるプロジェクトチームを発足させ、全社的なコンセンサスを形成します。

- 現状の課題洗い出し: 現在のオフィスの問題点(広さ、立地、設備、レイアウトなど)を具体的にリストアップします。従業員アンケートなどを実施するのも有効です。

- 新オフィスのコンセプト策定: 移転目的と課題解決を踏まえ、「どのような働き方を実現したいか」「どのような企業文化を醸成したいか」といったコンセプトを決定します。例えば、「コミュニケーションが活発になるオフィス」「集中とリラックスを両立できるオフィス」などです。

- 希望条件の整理: エリア、必要な広さ(坪数)、賃料や初期費用の予算といった基本条件を具体的に数値化していきます。この際、将来的な人員増減も考慮に入れることが重要です。

【5~4ヶ月前】情報収集・物件選定フェーズ

具体的な物件探しを開始する段階です。

- 情報収集: 不動産ポータルサイトでの検索や、オフィス専門の仲介会社への相談を通じて、物件情報を集めます。仲介会社には、これまでのフェーズで固めた目的や条件を正確に伝え、非公開物件も含めた提案を依頼します。

- 物件のリストアップと比較検討: 収集した情報をもとに、候補となる物件を10〜20件程度に絞り込みます。賃料、広さ、立地、設備などのスペックを比較検討し、優先順位をつけます。

- 内覧: 優先順位の高い物件から内覧のアポイントを取ります。1日に3〜4件程度まとめて内覧すると効率的です。内覧時には、事前に作成したチェックリストを持参し、図面だけではわからない点(実際の広さ、採光、騒音、共用部の状態など)を細かく確認します。

【4~3ヶ月前】絞り込み・申込フェーズ

内覧した物件の中から、最終候補を絞り込み、入居の意思表示をする段階です。

- 最終候補の選定: 内覧の結果と社内での検討を経て、入居したい物件を1〜3件程度に絞り込みます。必要であれば、二度目の内覧を行い、最終確認をします。

- 入居申し込み: 最も希望順位の高い物件に対して、「入居申込書」を提出します。申込書には、会社情報や事業内容、連帯保証人の情報などを記入します。この時点ではまだ契約成立ではありません。

- 入居審査: 提出された申込書や必要書類(会社登記簿謄本、決算書など)をもとに、物件のオーナーや管理会社が入居審査を行います。審査期間は数日から1週間程度が一般的です。

【3~1ヶ月前】契約・準備フェーズ

審査に通過し、具体的な入居準備を進める段階です。

- 契約条件の交渉: 賃料やフリーレント(一定期間の家賃が無料になるサービス)など、契約条件について仲介会社を通じて交渉できる場合があります。

- 重要事項説明と賃貸借契約の締結: 宅地建物取引士から重要事項の説明を受け、内容を十分に理解した上で、賃貸借契約を締結します。契約書の内容は隅々まで確認し、不明点があればその場で質問することが重要です。

- 内装・レイアウト設計と工事業者選定: オフィスのレイアウト設計を具体化し、内装工事を行う業者を選定・契約します。

- インフラ・設備の手配: 電話回線、インターネット、電気、水道などのインフラ契約を進めます。オフィス家具やOA機器の発注もこの時期に行います。

【1ヶ月前~入居日】最終準備・移転実行フェーズ

いよいよ移転を実行し、新オフィスでの業務を開始する最終段階です。

- 内装工事の実施: 設計に基づいて内装工事を進めます。進捗状況を定期的に確認します。

- 引越し業者の選定と準備: 複数の引越し業者から見積もりを取り、1社に決定。梱包作業や移転当日のスケジュールを確定させます。

- 各種届出: 法務局への本店移転登記、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などへの届出を行います。取引先や顧客への移転案内も発送します。

- 移転・引越し: スケジュールに沿って引越し作業を実施します。

- 業務開始: 新オフィスでの業務を開始します。移転直後は何かと不便が生じやすいため、社内のサポート体制を整えておくとスムーズです。

このスケジュールはあくまで一例です。自社の状況に合わせて柔軟に調整し、各フェーズで何を行うべきかを常に明確にしておくことが、オフィス移転を成功に導く鍵となります。

賃貸オフィスの探し方!失敗しない8つのステップ

理想のオフィスを見つけるためには、場当たり的に行動するのではなく、論理的なステップに沿って進めることが重要です。ここでは、移転の目的設定から実際の業務開始までを、具体的な8つのステップに分けて詳しく解説します。

① 移転の目的と現状の課題を明確にする

オフィス探しを始める前に、まず取り組むべき最も重要なステップが「なぜ移転するのか(目的)」と「現在のオフィスの何が問題なのか(課題)」を明確にすることです。この最初のステップが曖昧なままだと、その後の全ての判断基準が揺らぎ、結果的に自社に合わないオフィスを選んでしまうリスクが高まります。

移転目的の具体例

企業の状況によって、移転の目的は多岐にわたります。以下のような項目を参考に、自社の目的を言語化してみましょう。

- 事業拡大・人員増加への対応: 現在のオフィスが手狭になり、従業員の増員に対応できない。今後の事業計画を考えると、より広いスペースが必要。

- コスト削減: より賃料の安いエリアや物件に移転し、固定費を圧縮したい。リモートワークの導入に伴い、オフィスの規模を最適化(縮小)したい。

- ブランディングの向上: 企業のイメージに合った、よりグレードの高いビルやデザイン性の高いエリアに移転し、企業価値を高めたい。採用活動において、候補者に魅力を感じてもらいたい。

- 人材採用の強化・従業員満足度の向上: 通勤に便利な駅直結のビルや、周辺環境が充実したエリアに移転することで、優秀な人材の獲得と定着を図りたい。カフェスペースやリフレッシュルームを設け、働きやすい環境を整備したい。

- 働き方改革の推進: フリーアドレスやABW(Activity Based Working)を導入し、従業員が自律的に働く場所を選べるようにしたい。コミュニケーションを活性化させるためのコラボレーションスペースを確保したい。

- 業務効率の改善: 部署間の連携をスムーズにするため、ワンフロアに集約したい。取引先へのアクセスが良い立地に移転し、移動時間を短縮したい。

現状の課題の洗い出し

目的と合わせて、現在のオフィスの具体的な問題点をリストアップします。客観的な視点だけでなく、従業員の声も集めることが重要です。

- 物理的な問題:

- 執務スペースが狭く、圧迫感がある。

- 会議室が常に不足しており、予約が取れない。

- 収納スペースがなく、書類や備品が溢れている。

- ビルが古く、耐震性やセキュリティに不安がある。

- 空調が個別で調整できず、夏は寒く冬は暑い。

- コンセントの数が少なく、OAフロアではないため配線が乱雑。

- 立地・周辺環境の問題:

- 最寄り駅から遠く、通勤が不便。

- 主要な取引先から遠く、移動に時間がかかる。

- 周辺に飲食店やコンビニが少なく、ランチに困る。

- 銀行や郵便局が遠い。

- レイアウト・機能性の問題:

- 部署がフロアで分断されており、コミュニケーションが取りにくい。

- 集中して作業できるスペースがない。

- Web会議用の個室ブースがない。

- リフレッシュできる休憩スペースがない。

これらの目的と課題を明確にすることで、「今回のオフィス移転で絶対に譲れない条件は何か」「どの課題を優先的に解決すべきか」という優先順位が見えてきます。 この優先順位こそが、無数にある物件情報の中から自社にとって最適な一つを選び抜くための、強力な羅針盤となるのです。

② 希望条件(エリア・広さ・予算)を整理する

移転の目的と課題が明確になったら、それを具体的な物件の希望条件に落とし込んでいきます。特に重要なのが「エリア」「広さ」「予算」の3大要素です。これらをバランス良く、かつ具体的に設定することが、効率的な物件探しにつながります。

エリアの選定

どのエリアにオフィスを構えるかは、企業のブランドイメージや従業員の働きやすさに直結します。以下の視点から総合的に検討しましょう。

- 交通の利便性:

- 従業員の通勤: 従業員の現住所をマッピングし、全員の通勤負担がなるべく公平になるエリアを探します。乗り換えが少なく、複数の路線が利用できる駅は人気が高いです。

- 取引先へのアクセス: 主要なクライアントやパートナー企業への訪問のしやすさも考慮します。営業効率に直結する重要な要素です。

- 最寄り駅からの距離: 「駅から徒歩5分以内」など、具体的な基準を設けます。実際に歩いてみて、信号の多さや坂道の有無なども確認することが望ましいです。

- エリアのブランドイメージ:

- 丸の内・大手町なら「信頼性・安定性」、渋谷なら「IT・スタートアップ」、銀座なら「高級感・ステータス」など、エリアが持つイメージが自社のブランド戦略と合致しているか検討します。これは採用活動にも影響を与えます。

- 周辺環境:

- ランチ環境(飲食店の種類と数、コンビニ)、銀行、郵便局、役所などの利便性も、従業員の満足度を左右します。緑の多い公園が近くにあるかなども、働く環境の質を高める要素です。

広さ(面積)の算出

オフィスの広さは、快適性とコストのバランスを取る必要があります。

- 一人あたりの必要面積: 一般的に、従業員一人あたり2〜4坪(約6.6〜13.2㎡)が目安とされています。これには執務スペースのほか、通路やリフレッシュスペースなども含まれます。

- 2坪: 比較的コンパクトなレイアウト。コストを抑えたい場合に。

- 3坪: 標準的な広さ。多くの企業で採用されています。

- 4坪: ゆとりのあるレイアウト。リフレッシュスペースなどを充実させたい場合に。

- 執務スペース以外の面積: 会議室の数と広さ、役員室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫など、執務スペース以外に必要な部屋の面積も忘れずに加算します。

- 将来の人員計画: 最低でも3〜5年後の人員計画を考慮して広さを決定することが重要です。すぐに手狭になって再移転となれば、大きなコストと手間がかかります。逆に、あまりに広すぎると無駄な賃料を払い続けることになります。フリーアドレスの導入や、将来的に会議室に転用できるスペースを設けるなど、柔軟なレイアウトを検討するのも一つの手です。

予算の設定

予算は、月々の賃料だけでなく、移転にかかる総コスト(イニシャルコストとランニングコスト)で考えることが失敗しないポイントです。

- 月額賃料: エリアの賃料相場を調べ、「坪単価 × 希望面積」で概算を出します。賃料だけでなく、共益費(管理費)も合算して考えます。

- 初期費用: 賃料の6〜12ヶ月分が目安です。内訳は後述しますが、敷金(保証金)、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料、保証会社利用料などが含まれます。

- その他費用:

- 内装工事費: レイアウトやデザインによりますが、坪単価10万円〜50万円以上と幅が広いです。

- オフィス家具・OA機器購入費: 新規で購入・リースするものの費用です。

- 引越し費用: 荷物の量や移動距離によって変動します。

- 旧オフィスの原状回復工事費: 退去時にオフィスを借りた時の状態に戻すための費用です。これも坪単価5万円〜15万円程度かかる場合があります。

これらの条件を整理し、「エリアは最優先だが、予算はオーバーできない」「多少駅から遠くても、広さは確保したい」といったように、条件に優先順位をつけておくと、物件を絞り込む際に迷いが少なくなります。

③ 物件情報を集める

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件情報を集めるフェーズに入ります。情報収集の方法は主に2つあり、それぞれにメリット・デメリットがあるため、両方をうまく活用するのが効率的です。

- 不動産ポータルサイトで探す:

インターネット上には、事業用不動産に特化したポータルサイトが多数存在します。エリアや広さ、賃料などの条件を入力するだけで、手軽に物件情報を検索できます。- メリット: 24時間いつでも自分のペースで探せる点や、多くの物件を一覧比較できるため、エリアの相場観を養うのに役立ちます。

- デメリット: 掲載されている情報が最新でなかったり、「おとり物件」(すでに契約済みだが広告として掲載され続けている物件)が存在したりする可能性があります。また、市場に出回らない「非公開物件」の情報は得られません。

- 活用法: まずはポータルサイトで大まかな市場調査を行い、気になる物件の傾向や相場感を掴むためのツールとして活用するのが良いでしょう。

- オフィス専門の仲介会社に相談する:

事業用不動産を専門に扱う仲介会社に依頼する方法です。希望条件を伝えることで、専門家の視点から物件を提案してもらえます。- メリット: ポータルサイトには掲載されていない非公開物件や未公開物件を紹介してもらえる可能性が高いことが最大の利点です。また、物件探しだけでなく、内覧の手配、条件交渉、契約手続き、内装業者の紹介まで、移転プロセス全体をサポートしてもらえます。

- デメリット: 担当者との相性や、その会社の得意なエリア・物件規模によっては、期待した提案が得られない可能性もあります。

- 活用法: 1社に絞らず、複数の仲介会社に相談してみることをお勧めします。各社の提案内容や担当者の対応を比較することで、自社に最適なパートナーを見つけることができます。

効率的な情報収集のコツ

- ロングリストとショートリスト: 最初は条件を少し広めに設定して、多くの物件情報を集めた「ロングリスト」を作成します。その中から、事前に決めた優先順位に基づいて候補を10〜15件程度に絞り込んだ「ショートリスト」を作成すると、その後の検討がスムーズになります。

- 情報の管理: 物件名、所在地、面積、賃料、特徴、問い合わせ先などを一覧表にまとめて管理しましょう。これにより、情報の混在を防ぎ、比較検討が容易になります。

この段階では、まだ完璧な物件を見つけようと焦る必要はありません。市場の全体像を把握し、自社の希望条件が現実的かどうかを判断するための期間と捉え、幅広い情報を集めることに注力しましょう。

④ 物件の問い合わせと内覧の予約

ショートリストが完成したら、次は実際に物件を確認する「内覧」のステップに進みます。図面や写真だけでは決してわからない、リアルな情報を得るための重要なプロセスです。

物件への問い合わせ

気になる物件が見つかったら、ポータルサイト経由または仲介会社を通じて、物件の貸主や管理会社に問い合わせを行います。その際に確認すべき基本的なポイントは以下の通りです。

- 空き状況の確認: サイトに掲載されていても、すでに申し込みが入っている場合があるため、現在の状況を必ず確認します。

- 内覧の可否と日程調整: 現在入居中の場合は、内覧できる日時が限られることがあります。内覧可能な曜日や時間帯を確認し、予約を入れます。

- 基本的な質問: 図面だけでは不明な点(例: 「OAフロアですか?」「個別空調ですか?」など)があれば、この時点で質問しておくと、内覧前の情報整理に役立ちます。

効率的な内覧の計画

やみくもに内覧を繰り返すのは時間と労力の無駄です。効率的に進めるために、以下の点を意識しましょう。

- 同エリアでまとめる: 同じ日に内覧するのであれば、地理的に近い物件をまとめると移動時間が短縮できます。仲介会社に依頼すれば、効率的なルートを組んで車で案内してくれる場合が多いです。

- 1日の件数は3〜4件が目安: あまりに多くの物件を詰め込むと、一つひとつの記憶が曖昧になり、冷静な比較判断が難しくなります。集中力を保てる範囲でスケジュールを組みましょう。

- 複数人で参加する: 意思決定者やプロジェクトメンバーなど、複数の視点で見ることが重要です。経営者、総務担当者、現場の代表者など、それぞれの立場で見るポイントは異なります。後で「あの人に見せておけばよかった」とならないよう、関係者には事前にスケジュールを共有しておきましょう。

内覧の予約は、候補物件を絞り込むための重要なステップです。 この後の内覧で確かな判断ができるよう、事前に情報を整理し、計画的にアポイントメントを取りましょう。

⑤ 入居を申し込む

内覧を経て、入居したい物件が見つかったら、次はいよいよ「入居申し込み」のステップです。これは、物件のオーナー(貸主)に対して「このオフィスを借りたい」という意思を正式に表明する手続きです。

入居申込書の提出

入居の意思を固めたら、仲介会社を通じて「入居申込書(または入居申込依頼書)」を入手し、必要事項を記入して提出します。この書類が、次のステップである入居審査の基礎資料となります。

一般的に、入居申込書には以下のような情報を記入します。

- 申込企業の基本情報:

- 会社名、本店所在地、代表者名

- 設立年月日、資本金、事業内容

- 従業員数

- 契約に関する情報:

- 希望する契約開始日

- 利用目的(事務所、店舗など)

- 連帯保証人の情報:

- 法人の場合は代表者が、個人の場合は親族などが連帯保証人になるのが一般的です。

- 連帯保証人の氏名、住所、勤務先、年収などを記入します。

申し込みの注意点

- 申し込みは契約ではない: 入居申込書を提出した段階では、まだ契約は成立していません。あくまで「入居希望者」としての意思表示であり、この後の審査を経て、貸主の承諾が得られて初めて契約に進むことができます。

- 「一番手」を確保する重要性: 人気物件の場合、複数の企業から申し込みが入ることがあります。審査は基本的に申し込み順に行われるため、意思決定を迅速に行い、一日でも早く申し込むことが重要です。他社に先を越されてしまうと、たとえ自社の条件が良くても審査の土俵に上がれない可能性があります。

- 安易なキャンセルは避ける: 申し込み後のキャンセルは可能ですが、貸主や仲介会社に迷惑をかけることになります。特に、審査が進んでいる段階や承諾を得た後でのキャンセルは、心証を悪くし、今後の物件探しに影響が出る可能性もゼロではありません。申し込みは、入居の意思が固まってから行いましょう。

- 複数物件への申し込み(並行申し込み): 基本的には、第一希望の物件に絞って申し込むのがマナーです。しかし、審査に落ちるリスクを考慮し、仲介会社と相談の上で、第二希望の物件にも同時に申し込むケースもあります。その場合は、どちらかの審査が通った時点で、もう一方の申し込みは速やかに辞退するのがルールです。

この申し込みのステップは、スピード感が求められます。内覧後、社内で迅速に合意形成できる体制を整えておくことが、希望の物件を確保するための鍵となります。

⑥ 入居審査を受ける

入居申込書を提出すると、物件のオーナー(貸主)や保証会社による「入居審査」が始まります。これは、テナントとしてふさわしい企業かどうか、家賃の支払い能力があるかなどを判断するための重要なプロセスです。

審査の目的とポイント

貸主にとって、オフィスビルは大切な資産です。そのため、安心して物件を貸すことができる相手かどうかを慎重に見極めようとします。審査で主に見られるポイントは以下の通りです。

- 支払い能力(財務状況):

- 最も重要な審査項目です。継続的に家賃を支払えるだけの安定した収益があるか、自己資本は十分かなどがチェックされます。

- 提出を求められる決算書(通常は直近3期分)の内容が大きく影響します。売上が安定・成長しているか、債務超過に陥っていないかなどが評価されます。

- 事業の継続性と信頼性:

- どのような事業を行っているのか、将来性はあるのか、社会的な信頼性がある企業か、といった点も評価対象です。企業のウェブサイトや事業計画書なども確認されることがあります。

- 設立間もないスタートアップ企業の場合、事業計画の具体性や将来性がより重要視されます。

- 連帯保証人の信用力:

- 法人が契約する場合でも、代表者が連帯保証人になることを求められるケースがほとんどです。連帯保証人の支払い能力や信用情報も審査されます。

- オフィスの利用方法:

- 申込書に記載された利用目的が、ビルの規約に沿っているか、他のテナントに迷惑をかける可能性がないかなどが確認されます。

審査に必要な書類

審査をスムーズに進めるために、あらかじめ必要な書類を準備しておきましょう。一般的に、以下の書類の提出を求められます。

- 法人の場合:

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書): 法務局で取得します(通常3ヶ月以内に発行されたもの)。

- 会社概要・パンフレット: 事業内容を説明するための資料です。

- 決算書: 貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)など。直近1〜3期分。

- 代表者の身分証明書: 運転免許証やパスポートのコピーなど。

- (連帯保証人がいる場合)連帯保証人の身分証明書、収入証明書など

- 設立間もない企業の場合:

- 上記の書類に加えて、事業計画書や収支計画書、代表者の経歴書、預金通帳のコピーなどの提出を求められることがあります。

審査期間と結果

審査にかかる期間は、通常3営業日〜1週間程度です。物件や貸主によっては、2週間程度かかる場合もあります。審査結果は、仲介会社を通じて連絡されます。無事に審査を通過すれば、いよいよ契約手続きへと進むことができます。万が一、審査に落ちてしまった場合は、その理由が開示されることは稀ですが、仲介会社と相談し、次の候補物件探しへと気持ちを切り替える必要があります。

⑦ 重要事項説明を受けて契約を結ぶ

入居審査に無事通過したら、契約締結前の最終ステップである「重要事項説明」と「賃貸借契約の締結」に進みます。これは法的に定められた手続きであり、後々のトラブルを防ぐために非常に重要なプロセスです。

重要事項説明(重説)とは

重要事項説明とは、宅地建物取引業法に基づき、契約を締結する前に、宅地建物取引士が物件や契約条件に関する重要な事柄を書面(重要事項説明書)で説明することです。これは、借主が内容を十分に理解しないまま契約してしまうことを防ぐための制度です。

説明は対面で行われるのが原則でしたが、近年ではIT重説(オンラインでの説明)が可能なケースも増えています。説明を受ける際は、必ず意思決定権のある担当者が出席し、不明な点はその場で全て質問・解消するようにしましょう。

重要事項説明で特に確認すべきポイント

- 物件に関する事項:

- 登記簿に記載された権利関係(所有者、抵当権の有無など)

- 法令上の制限(用途地域など)

- インフラの整備状況(飲用水、電気、ガスの供給施設、排水施設)

- 耐震診断の有無(特に旧耐震基準のビル)

- 契約条件に関する事項:

- 賃料、共益費、支払方法、支払時期

- 敷金・保証金の金額、返還条件、償却の有無と割合: 「解約時にどのくらい返還されるのか」は必ず確認しましょう。

- 契約期間と更新に関する事項: 普通借家契約か定期借家契約か、契約期間は何年か、更新料は発生するかなどを確認します。

- 解約に関する事項: 解約予告期間(通常6ヶ月前)と解約方法、違約金の有無。

- 禁止事項: 看板設置のルール、深夜早朝の利用制限、用途以外の利用禁止など。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元に戻す必要があるのかは、最もトラブルになりやすいポイントです。通常損耗(経年劣化)は貸主負担か借主負担か、特約の内容などを詳細に確認します。

賃貸借契約の締結

重要事項説明の内容に納得したら、次に「賃貸借契約書」に署名・捺印し、正式に契約を締結します。重要事項説明書と重複する内容も多いですが、契約書も隅々まで目を通し、最終確認を怠らないようにしましょう。

契約締結時には、以下のものが必要になるのが一般的です。

- 法人の実印

- 法人の印鑑証明書

- (連帯保証人がいる場合)連帯保証人の実印と印鑑証明書

- 初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、前家賃など)

契約は、一度結ぶと簡単には変更・解除できません。 焦らず、内容を完全に理解・納得した上で署名・捺印することが、安心して新オフィスでのスタートを切るための最後の関門です。

⑧ 入居準備をして業務を開始する

賃貸借契約の締結が完了したら、ようやく新オフィスへの入居準備が本格的にスタートします。入居日(契約開始日)からスムーズに業務を開始できるよう、タスクをリストアップし、計画的に進めていきましょう。

入居準備の主なタスクリスト

- 内装・レイアウトの最終決定と工事:

- 契約と並行して進めてきた内装・レイアウト設計を最終化し、選定した工事業者と契約を結びます。

- 工事期間は規模にもよりますが、1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。工事の進捗状況を定期的に確認し、設計通りに進んでいるかチェックします。

- インフラ関連の手配:

- 電話・インターネット回線: 新オフィスで利用する回線の申し込みと開通工事の手配を行います。開通まで1ヶ月以上かかる場合もあるため、契約後すぐに手配を始めるのが賢明です。

- 電気・水道・ガス: 電力会社や水道局などに連絡し、使用開始の手続きを行います。

- オフィス家具・OA機器の手配:

- デスク、チェア、キャビネット、複合機、PCなど、必要なオフィス家具やOA機器を発注します。

- 納期がかかるものも多いため、内装工事のスケジュールと合わせて、搬入日を調整します。

- 引越し業者の選定と準備:

- 複数の引越し業者から見積もりを取り、サービス内容と料金を比較して1社に決定します。

- 移転日を確定させ、梱包資材の受け取り、梱包作業のスケジュール、当日の搬出・搬入の段取りなどを打ち合わせます。

- 各種届出・手続き:

- 法務局: 本店(または支店)の移転登記申請(移転後2週間以内)。

- 税務署: 異動届出書の提出。

- 都道府県税事務所・市町村役場: 事業開始等申告書の提出。

- 労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所: 所在地変更に関する届出。

- 消防署、警察署: 防火対象物使用開始届、駐車場使用許可など、必要に応じた届出。

- 関係各所への連絡:

- 取引先・顧客: 移転案内状(ハガキやメール)を送付します。ウェブサイトや会社案内の住所情報も更新します。

- 金融機関、リース会社、その他契約サービス: 住所変更の手続きを行います。

- 従業員への周知と準備:

- 新オフィスのレイアウト、利用ルール、新しい通勤経路などを従業員に周知します。

- 自分のデスク周りの荷造りなどを依頼します。

入居日当日から業務開始へ

入居日(引越し当日)は、事前に決めたレイアウト通りにオフィス家具やOA機器を配置し、ネットワーク設定などを行います。移転後、数日は業務が滞ることも想定し、社内の問い合わせ窓口を設けるなど、スムーズな業務再開をサポートする体制を整えておくことが大切です。

これらの多岐にわたるタスクを、プロジェクトチームで分担し、進捗を管理することで、抜け漏れなく、計画通りに新オフィスでの第一歩を踏み出すことができます。

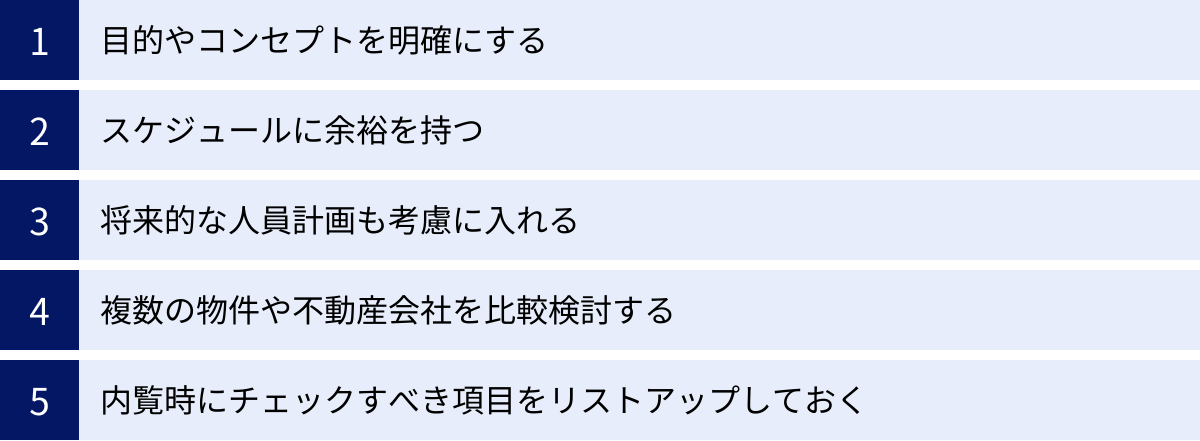

オフィス探しで失敗しないための5つの重要ポイント

これまでに解説した8つのステップを確実に実行することに加え、オフィス探しで後悔しないためには、常に意識しておくべきいくつかの重要なポイントがあります。ここでは、特に失敗に繋がりやすい5つのポイントを深掘りして解説します。

① 目的やコンセプトを明確にする

オフィス探しは、単に「場所を借りる」行為ではありません。「自社が目指す未来を実現するための器を創る」という経営戦略の一環です。そのため、前述のステップ①で触れた「移転の目的」を、さらに一歩進めて「オフィスのコンセプト」にまで昇華させることが、失敗しないための最も重要な基盤となります。

コンセプトが曖昧なまま物件探しを始めると、担当者の主観や、目先の賃料の安さ、デザインの奇抜さといった末節な部分に判断が左右されがちです。結果として、入居してから「働きにくい」「コミュニケーションが生まれにくい」「結局、以前の課題が解決されていない」といった問題が露呈することになります。

コンセプトを具体化するための問い

- どのような働き方を実現したいか?:

- 例1: 全員出社を基本とし、部署間の偶発的な出会いからイノベーションを生み出したい。

→ コンセプト: コラボレーション・ハブ

→ 必要な要素: オープンな執務スペース、気軽に集まれるソファエリア、壁一面のホワイトボード、カフェカウンター - 例2: ハイブリッドワークが中心。出社する日は、集中作業と質の高い議論を両立させたい。

→ コンセプト: メリハリのあるワークプレイス

→ 必要な要素: 遮音性の高い個室ブース、防音仕様の会議室、リラックスできるラウンジ、フリーアドレス制

- 例1: 全員出社を基本とし、部署間の偶発的な出会いからイノベーションを生み出したい。

- どのような企業文化を醸成したいか?:

- 例: フラットで風通しの良い組織文化を体現したい。

→ コンセプト: オープン&フラット

→ 必要な要素: 役員室をなくす、経営層もフリーアドレスに参加、透明なガラス張りの会議室

- 例: フラットで風通しの良い組織文化を体現したい。

- 来訪者に何を感じてほしいか?:

- 例: 顧客やパートナーに、当社の先進性と信頼性を感じてもらいたい。

→ コンセプト: ショールームとしてのオフィス

→ 必要な要素: デザイン性の高いエントランス、最新技術のデモスペース、上質な応接室

- 例: 顧客やパートナーに、当社の先進性と信頼性を感じてもらいたい。

このように、「どうありたいか」という未来志向のビジョンから逆算してオフィスのコンセプトを定めることで、物件の選定基準(立地、広さ、グレード、レイアウトの自由度など)が自ずと明確になります。例えば、「コラボレーション・ハブ」を目指すなら、多少駅から遠くても、広々としたワンフロアの物件が魅力的かもしれません。逆に、「メリハリ」を重視するなら、個室を作りやすい区画形状の物件が適しているでしょう。

このコンセプトは、移転プロジェクトチームだけでなく、全従業員に共有されるべきです。自分たちが働く場所がどのような思想で作られようとしているのかを理解することで、従業員のエンゲージメントが高まり、移転後の新しい働き方への移行もスムーズになります。明確なコンセプトは、オフィス探しにおける羅針盤であり、移転を成功に導くための揺るぎない土台となるのです。

② スケジュールに余裕を持つ

オフィス移転において、「時間」は最も貴重な資源の一つです。スケジュールがタイトであることは、あらゆる失敗の温床となります。「とりあえずここでいいか」という妥協の決断、「もっと交渉できたはずのコスト」の発生、「間に合わせの内装工事」による質の低下など、焦りは百害あって一利なしです。

スケジュールに余裕を持つべき具体的な理由

- 意思決定には時間がかかる: オフィス移転は大きな投資であり、経営層の承認はもちろん、関連部署との調整にも時間がかかります。特に、複数の候補物件を比較検討する段階では、意見が分かれることも少なくありません。議論を尽くし、全員が納得する結論を出すためには、十分な時間が必要です。

- 人気物件は待ってくれない: 良い条件の物件は、当然ながら競争率が高くなります。内覧して「少し考えてから…」と思っているうちに、他社に申し込みを入れられてしまうケースは日常茶飯事です。余裕のあるスケジュールであれば、候補物件をいくつか並行して検討し、迅速に意思決定を下すことができますが、時間がないと「この物件を逃したら後がない」というプレッシャーから、冷静な判断ができなくなる恐れがあります。

- 予期せぬトラブルへの備え: オフィス移転プロジェクトには、予測できないトラブルがつきものです。

- 入居審査の長期化・否決: 貸主側の都合や、追加書類の要求などで審査が長引くことがあります。最悪の場合、審査に落ちてしまい、物件探しをゼロからやり直す必要も出てきます。

- 内装工事の遅延: 資材の納期遅れや、工事中の問題発覚などにより、工期が延長されるリスクがあります。

- 現オフィスの退去交渉: 退去日の調整がうまくいかない可能性もあります。

スケジュールにバッファ(予備期間)を設けておくことで、こうした不測の事態にも慌てずに対処できます。

- コスト交渉の余地が生まれる: 時間的な余裕は、交渉の場面で強力な武器になります。賃料やフリーレント(一定期間の賃料無料化)、その他の契約条件について、貸主側とじっくり交渉する時間が確保できます。逆に、退去期限が迫っているなど、こちらの足元を見られると、不利な条件を飲まざるを得ない状況に陥りがちです。

推奨されるタイムライン

前述の通り、理想は入居希望日の8ヶ月〜1年前からのスタートです。最低でも6ヶ月は確保したいところです。この期間には、物件探しだけでなく、社内調整、契約手続き、内装工事、引越し準備など、すべてのプロセスが含まれます。

「まだ半年もある」と考えるのではなく、「もう半年しかない」という意識で、プロジェクトの初期段階から詳細なマイルストーンを設定し、進捗を管理することが重要です。スケジュール管理を徹底し、常に先手先手で動くこと。それが、質の高いオフィス移転を実現し、無用なコストやストレスを回避するための最善策です。

③ 将来的な人員計画も考慮に入れる

オフィス移転は、数年に一度の大きなプロジェクトです。そのため、移転する「今」の状況だけを考えてオフィスを選ぶと、数年後には必ず問題が生じます。「入居したばかりなのに、もう手狭になってしまった」「事業縮小でスペースが余り、無駄な賃料を払い続けている」といった事態は、将来を見据えた計画の欠如から起こります。

考慮すべき将来の変動要素

- 人員の増減:

- 事業計画との連携: 今後3〜5年の事業計画に基づき、どれくらいの人員増が見込まれるかを予測します。採用計画と連動させ、具体的な人数を算出することが理想です。

- 人員減のリスク: 逆に、事業の選択と集中や、一部業務のアウトソーシングなどにより、人員が減少する可能性も考慮に入れます。

- 働き方の変化:

- リモートワーク比率の変動: 現在の出社率が将来も続くとは限りません。リモートワークをさらに推進するのか、あるいは出社回帰を進めるのかによって、必要な座席数やオフィスの役割は大きく変わります。

- 組織変更: 部署の新設・統合など、組織体制の変更によって必要なスペースの構成も変化します。

将来の変化に対応するためのオフィス戦略

これらの不確実な未来に対応するためには、オフィス選びとレイアウト設計に「柔軟性」を持たせることが鍵となります。

- 拡張・縮小の可能性を視野に入れた物件選び:

- 増床オプション: 同じビル内で、将来的に隣の区画や別のフロアを借り増しできる可能性があるかを確認します。

- 一部解約・転貸(サブリース): 逆に、オフィスが広すぎることになった場合に、一部を解約したり、他社に又貸ししたりすることが契約上可能かを確認しておきます(禁止されている場合が多いので注意が必要です)。

- フレキシブルなオフィスレイアウト:

- フリーアドレスの導入: 固定席をなくすことで、従業員数の増減に柔軟に対応できます。出社率が50%であれば、座席数は従業員数の60%〜70%程度に抑えることも可能です。

- 可変性のあるスペース: スライディングウォール(可動式間仕切り)などを活用し、大きな会議室を小さなミーティングスペースに分割できるように設計します。これにより、その時々のニーズに合わせて部屋の用途を変えられます。

- 多目的スペースの設置: 「カフェスペース」「ラウンジ」といった特定の目的に縛られない多目的スペースを設けておけば、将来的に執務スペースやイベントスペースに転用することも容易です。

- 多様なオフィス形態の組み合わせ:

- 本社(ハブオフィス)はコミュニケーションやコラボレーションの場と位置づけ、必要最低限の広さに留めます。

- 従業員の自宅近くにサテライトオフィスや、コワーキングスペースの法人契約を用意し、執務スペースの需要を分散させます。

オフィスは、企業の成長に合わせて変化できる「生き物」であるべきです。 今のジャストサイズだけを求めるのではなく、将来の成長や変化という「伸びしろ」をあらかじめ計画に織り込んでおくこと。それが、長期的な視点でのコスト最適化と、持続可能なワークプレイスの実現につながります。

④ 複数の物件や不動産会社を比較検討する

オフィス探しにおいて、「最初の情報で決めてしまう」のは最も避けたい失敗の一つです。選択肢を広げ、客観的な視点で比較検討するプロセスは、より良い決断を下すために不可欠です。これは「物件」そのものだけでなく、移転をサポートしてくれる「不動産会社」選びにも当てはまります。

複数の物件を比較検討する重要性

- 相場観の醸成: 最初に見た物件が、本当にそのエリアの標準的な賃料やスペックなのかは、他の物件と比較しなければわかりません。複数の物件を見ることで、そのエリアの「適正価格」や「標準設備」が肌感覚で理解でき、割高な物件や条件の悪い物件を見抜く力が養われます。

- 自社の優先順位の再確認: 「絶対に駅近がいい」と思っていても、少し駅から離れた物件の広さや設備の充実度を見たら、「多少の距離は許容できるかもしれない」と考えが変わることもあります。多くの選択肢に触れることで、頭で考えていた希望条件が、本当に自社にとって重要なのかを再評価する良い機会になります。

- 思わぬ掘り出し物との出会い: 条件を絞り込みすぎると、視野が狭くなってしまいます。少し条件を広げて探してみることで、当初は想定していなかったエリアやタイプの物件に、思わぬ魅力が見つかることがあります。

複数の不動産会社(仲介会社)を比較検討する重要性

オフィス移転の成否は、パートナーとなる仲介会社の質に大きく左右されると言っても過言ではありません。1社だけに任せるのではなく、複数の会社とコンタクトを取ることを強く推奨します。

- 提案力の比較: 同じ希望条件を伝えても、出てくる提案は会社によって様々です。A社はデータに基づいて論理的に提案してくる、B社は自分たちも気づかなかった潜在的なニーズを掘り起こすような提案をしてくれる、など、提案の質や切り口を比較できます。

- 情報網の広さ: 仲介会社には、それぞれ得意なエリアや物件のタイプ(大規模ビル、デザインオフィスなど)、コネクションの強さがあります。1社ではアクセスできない非公開物件の情報も、複数の会社に依頼することで得られる可能性が高まります。

- 担当者との相性: オフィス移転は数ヶ月にわたる長期プロジェクトです。担当者とは密にコミュニケーションを取る必要があるため、「相談しやすいか」「レスポンスは早いか」「こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか」といった相性は非常に重要です。信頼できるパートナーを見つけるためにも、複数の担当者と話してみるべきです。

比較検討の進め方

- 仲介会社の選定: まずは2〜3社のオフィス専門仲介会社にアポイントを取ります。

- オリエンテーションの実施: 各社に同じ移転目的、コンセプト、希望条件を伝えます。

- 提案の受領と比較: 各社からの提案物件リストやアドバイスを比較検討します。なぜその物件を勧めるのか、その根拠まで確認しましょう。

- パートナーの決定: 提案内容、情報量、担当者の対応などを総合的に評価し、メインで依頼する1〜2社を決定します。

面倒に感じるかもしれませんが、この「比較検討」というひと手間が、最終的により満足度の高いオフィス選びにつながり、結果的に時間とコストの節約になることも少なくありません。

⑤ 内覧時にチェックすべき項目をリストアップしておく

内覧は、図面やデータだけではわからないオフィスの実態を五感で確かめる絶好の機会です。しかし、ただ漠然と室内を眺めているだけでは、重要な点を見逃してしまいます。後から「あれを確認しておけばよかった」と後悔しないために、事前にチェックリストを作成し、それに沿って体系的に確認することが極めて重要です。チェックすべき項目は、大きく「ビル共用部」「オフィス区画内」「周辺環境」の3つに分けられます。

ビル全体の共用部分と設備

オフィスの印象や快適性は、専有部分だけでなく、ビル全体のクオリティに大きく左右されます。従業員や来訪者が毎日利用する共用部は、企業の顔とも言える場所です。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| エントランス | デザイン、清掃状況、開放感、企業の顔としてふさわしいか。受付(有人/無人)の有無と対応時間。 |

| エレベーター | 台数、速度、待ち時間(朝のラッシュ時を想定)。従業員数に対して十分か。 |

| 廊下・通路 | 幅、明るさ、清掃状況。 |

| トイレ | 男女別か、個室の数、温水洗浄便座の有無、清掃の頻度と清潔さ、パウダールームの有無。 |

| 給湯室 | 共用か専用か、広さ、設備(シンク、コンロなど)。 |

| セキュリティ | 機械警備の有無と時間帯、警備員の常駐、オートロック、防犯カメラの設置状況。 |

| 駐車場・駐輪場 | 有無、空き状況、料金(月極/時間貸し)。 |

| 喫煙スペース | 屋内か屋外か、場所、分煙対策。 |

| 耐震性 | 新耐震基準(1981年6月以降)か、耐震・制震・免震構造の別、耐震補強工事の有無。 |

| その他共用施設 | 貸し会議室、リフレッシュスペース、屋上庭園などの有無。 |

オフィス区画内の設備

実際に業務を行う専有スペースは、生産性に直結する最も重要なエリアです。レイアウトの自由度やインフラのキャパシティを細かく確認しましょう。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 広さ・形状 | 図面上の面積と実際の体感。柱の位置や数、デッドスペースの有無。希望のレイアウトが実現可能か。 |

| 天井高 | 高さ(2.6m以上あると開放感が得やすい)。圧迫感はないか。 |

| 床 | OAフロアの有無と高さ(配線の自由度に直結)。床の材質、汚れや傷の有無。 |

| 床荷重 | 1㎡あたりの耐荷重(kg/㎡)。サーバールームや書庫など、重量物を置く場合は特に重要。 |

| 窓・採光 | 窓の大きさ、数、方角。日中の明るさ、眺望。ブラインドの有無と状態。 |

| 空調設備 | セントラル空調か個別空調か(個別空調が望ましい)。ゾーンの分割単位、設定変更の自由度、稼働時間。 |

| 電気容量 | 契約アンペア数。OA機器の使用量に対して十分か、増設は可能か。 |

| コンセント | 数と配置。床や壁からの取り出し口の位置。 |

| 照明 | 明るさは十分か、LED照明か。 |

| インターネット回線 | 光ファイバーの引き込み状況、利用可能な通信キャリアの種類。 |

| 携帯電話の電波 | 主要キャリアの電波が室内で問題なく入るか。 |

周辺環境とアクセス

オフィスの中だけでなく、その周りの環境も従業員の満足度や利便性を大きく左右します。時間帯を変えて確認するのが理想です。

| チェック項目 | 確認するポイント |

|---|---|

| 最寄り駅からの道のり | 実際に歩いて時間を計測。信号の数、坂道や階段の有無、歩道の広さ、夜道の明るさと安全性。 |

| 交通アクセス | 利用可能な路線、主要ターミナル駅へのアクセス。タクシーは拾いやすいか。 |

| 騒音・振動 | 周辺の交通量、工事現場の有無、近隣の建物からの騒音。電車や幹線道路が近い場合は特に注意。 |

| ランチ環境 | 飲食店の数、ジャンル、価格帯。コンビニ、スーパー、弁当屋の有無。 |

| 金融機関・郵便局 | 銀行の支店やATM、郵便局までの距離。 |

| その他 | 公園や緑地などのリラックスできる場所、クリニック、書店などの有無。 |

これらの項目をリスト化し、内覧時に写真を撮りながら一つひとつチェックしていくことで、客観的かつ網羅的な情報収集が可能になり、物件間の比較検討の精度が飛躍的に高まります。

賃貸オフィスの物件情報を集める2つの主な方法

自社に最適なオフィスを見つけるためには、まず質の高い情報を効率的に集めることが不可欠です。物件情報を集める方法は、大きく分けて「不動産ポータルサイトの活用」と「オフィス専門の仲介会社への相談」の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、両者をうまく使い分けることが成功の鍵です。

① 不動産ポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産に特化した物件情報サイトが数多く存在します。これらを活用することで、誰でも手軽にオフィス探しを始めることができます。

ポータルサイトのメリット

- 手軽さと網羅性: エリア、面積、賃料といった希望条件を入力するだけで、膨大な物件情報にいつでもどこでもアクセスできます。複数のサイトを横断的に見ることで、市場に出ている多くの物件を一覧比較でき、網羅的な情報収集が可能です。

- 相場観の醸成: たくさんの物件情報に触れることで、「このエリアの坪単価はこのくらいか」「このグレードのビルだとこのくらいの賃料になるのか」といった相場観を自然に養うことができます。 この相場観は、後々仲介会社と話す際や、賃料交渉を行う上で非常に役立ちます。

- 匿名性と自由度: 自分のペースで、誰にも気兼ねなく情報を探せるため、まだ移転が確定していない初期段階の情報収集や、社内でのイメージ共有に非常に便利です。

ポータルサイトのデメリットと注意点

- 情報の鮮度: 掲載されている情報が必ずしも最新とは限りません。好条件の物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上では「募集中」となっていても、実際には契約済みというケースが少なくありません。いわゆる「おとり物件」の可能性もゼロではないため、情報の真偽を見極める必要があります。

- 非公開物件は探せない: 市場に出回る物件情報の全てがポータルサイトに掲載されているわけではありません。特に、好条件の物件や大規模な物件は、貸主の意向により一般公開されず、特定の仲介会社だけで扱われる「非公開物件(未公開物件)」となることが多く、これらはポータルサイトでは見つけることができません。

- 専門的なアドバイスは得られない: 物件情報が羅列されているだけで、その物件が本当に自社のニーズに合っているのか、契約上の注意点は何か、といった専門的なアドバイスやサポートは得られません。情報収集から内覧、交渉、契約まで、すべて自分たちで行う手間がかかります。

活用のポイント

不動産ポータルサイトは、オフィス探しにおける「初期調査」や「市場理解」のためのツールとして非常に有効です。まずはポータルサイトで広く情報を集めて自社の希望条件を固め、相場観を掴んだ上で、次のステップとして専門の仲介会社に相談するという流れが最も効率的で確実な方法と言えるでしょう。

② オフィス専門の仲介会社に相談する

オフィス移転という専門性の高いプロジェクトを成功させるためには、プロフェッショナルの力を借りることが賢明な選択です。事業用不動産を専門に扱う仲介会社は、単に物件を紹介するだけでなく、移転プロセス全体をナビゲートしてくれる頼れるパートナーとなります。

仲介会社に相談するメリット

- 非公開物件へのアクセス: 仲介会社を利用する最大のメリットは、一般のポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」を紹介してもらえる点です。貸主が公に募集をかけたがらない優良物件や、まだ市場に出る前の新鮮な情報にアクセスできる可能性が格段に高まります。

- 専門的な提案とアドバイス: 企業の移転目的やコンセプト、将来計画などをヒアリングした上で、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。自分たちでは気づかなかったようなエリアの可能性や、物件の潜在的な価値を教えてくれることもあります。また、契約上のリスクや原状回復の注意点など、専門知識に基づいた的確なアドバイスが受けられます。

- 手間と時間の大幅な削減: 物件のリストアップから、各物件への問い合わせ、内覧のセッティング、現地への案内まで、煩雑な作業をすべて代行してくれます。これにより、担当者は本来の業務に集中しながら、効率的にオフィス探しを進めることができます。

- 交渉の代行: 賃料、フリーレント期間、その他の契約条件について、貸主側との交渉を代行してくれます。市場の動向や過去の事例に基づいたプロの交渉術により、自社で直接交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

仲介会社の選び方のポイント

パートナーとなる仲介会社選びは非常に重要です。以下の点を参考に、信頼できる会社を見つけましょう。

- 実績と専門性: オフィス仲介の実績が豊富か、特に自社が希望するエリアや規模の物件に強みを持っているかを確認します。

- 提案の質: 希望条件を伝えるだけでなく、こちらの潜在的なニーズまで汲み取って、多角的な提案をしてくれるかを見極めます。

- 担当者との相性: レスポンスの速さ、コミュニケーションの取りやすさ、誠実さなど、担当者個人との相性も大切です。長期にわたるプロジェクトを共に進めるパートナーとして信頼できる人物かを見極めましょう。

- 複数社を比較する: 最初から1社に絞らず、2〜3社に声をかけ、各社の提案内容や担当者の対応を比較検討することをお勧めします。

| 探し方 | メリット | デメリット | おすすめの活用シーン |

|---|---|---|---|

| 不動産ポータルサイト | ・手軽に探せる ・多くの物件を一覧できる ・相場観を養える ・自分のペースで探せる |

・情報が古い場合がある ・非公開物件は探せない ・専門的な助言は得られない ・手間がかかる |

・移転検討の初期段階 ・市場の相場観を掴みたい時 ・希望エリアの大まかな物件傾向を知りたい時 |

| オフィス専門の仲介会社 | ・非公開物件を紹介してもらえる ・専門的な提案・助言を得られる ・手間や時間を削減できる ・条件交渉を代行してもらえる |

・担当者との相性が重要になる ・会社の得意分野に偏りがある場合も |

・具体的な移転計画が固まった段階 ・より良い条件の物件を探したい時 ・移転プロセス全体をサポートしてほしい時 |

結論として、まずはポータルサイトで基礎知識と相場観を身につけ、その上で信頼できる仲介会社に相談し、専門的なサポートを受けながら具体的な物件選定を進めていく、というハイブリッドなアプローチが、理想のオフィスを見つけるための王道と言えるでしょう。

知っておきたい賃貸オフィスの種類とそれぞれの特徴

「賃貸オフィス」と一言で言っても、その契約形態や提供されるサービスは多種多様です。企業の規模、事業フェーズ、働き方のスタイルによって最適なオフィスの種類は異なります。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに最も合致する選択肢を見極めることが重要です。

| オフィスの種類 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 一般賃貸オフィス | 空の区画(スケルトン)を借り、内装や設備を自由に設計 | ・レイアウトの自由度が高い ・自社のブランドを表現できる ・長期的に見ると割安な場合も |

・初期費用(内装工事費等)が高い ・入居までに時間がかかる ・原状回復義務がある |

・10名以上の従業員がいる企業 ・独自のオフィス環境を構築したい企業 ・長期的な利用を想定している企業 |

| サービスオフィス | 家具、通信環境、受付サービス等が完備されたオフィス | ・初期費用を抑えられる ・すぐに入居できる ・一等地の住所を利用できる ・秘書・受付サービスがある |

・賃料が割高 ・レイアウトの自由度が低い ・共用部が多くプライバシー確保が課題 |

・外資系の日本支社、士業 ・数名規模のスタートアップ ・プロジェクト単位の短期利用 |

| レンタルオフィス | 1名~数名向けの個室を短期間から借りられるオフィス | ・低コストで個室を確保できる ・契約期間が柔軟 ・サービスオフィスより手軽 |

・スペースが狭いことが多い ・共用施設の規模が小さい ・法人登記不可の場合がある |

・起業準備、フリーランス ・サテライトオフィスとしての利用 ・コストを最優先したい少人数企業 |

| シェアオフィス | 複数の企業や個人がオープンスペースを共有して利用 | ・賃料が安い ・多様な人との交流が生まれる ・柔軟な料金プラン |

・セキュリティやプライバシーの確保が難しい ・集中しにくい場合がある ・常に席が確保できるとは限らない |

・フリーランス、ノマドワーカー ・異業種交流を求めるスタートアップ ・コストを抑えたい個人事業主 |

| 居抜きオフィス | 前のテナントの内装や備品をそのまま引き継いで入居 | ・内装工事費を大幅に削減できる ・入居までの期間が短い |

・レイアウトやデザインが自社に合わない可能性がある ・設備の劣化や故障のリスク ・希少で探すのが難しい |

・同業種で移転コストを抑えたい企業 ・スピード感を重視するスタートアップ |

| セットアップオフィス | 内装や基本的な家具が予め設置された状態で募集 | ・内装工事の手間とコストを削減 ・デザイン性の高い空間が多い ・すぐに入居可能 |

・賃料が相場より割高 ・レイアウトの自由度が低い ・自社の個性を出しにくい |

・急な増員で即座にオフィスが必要な企業 ・内装デザインに手間をかけたくない企業 |

| バーチャルオフィス | 物理的なスペースはなく、住所や電話番号のみをレンタル | ・圧倒的に低コスト ・一等地の住所で法人登記可能 ・郵便物の受取・転送サービス |

・作業スペースはない ・来客対応ができない ・一部の許認可取得ができない |

・リモートワーク中心の企業 ・自宅住所を公開したくない個人事業主 ・ECサイト運営者 |

一般賃貸オフィス

最も伝統的で一般的な形態です。建物のフロアや一区画を借り、内装が何もない「スケルトン」状態から、自社のコンセプトに合わせて自由にオフィス空間を創り上げます。壁の設置、床材の選択、電源やLANの配線、オフィス家具の選定まで、すべてを自社でコントロールできます。企業のブランドイメージを強く打ち出したい、独自の働き方に合わせた特殊なレイアウトが必要、といった場合に最適です。ただし、内装工事費やインフラ整備費といった多額の初期費用と、入居までに数ヶ月の準備期間が必要です。また、退去時には原則として借りた時の状態に戻す「原状回復」の義務があります。

サービスオフィス

執務に必要な机や椅子、インターネット環境、電話設備などが予め完備されており、契約後すぐに入居できるオフィスです。多くの場合、受付(バイリンガル対応も)、秘書サービス、会議室のレンタル、郵便物管理といった付加価値の高いサービスが含まれています。初期費用を大幅に抑えられ、一等地の住所を利用できるため、企業の信頼性向上にも繋がります。外資企業の日本進出の拠点や、数名規模のスタートアップ、短期のプロジェクトルームなどに適しています。ただし、月々の賃料は一般賃貸に比べて割高になる傾向があります。

レンタルオフィス

サービスオフィスと似ていますが、より小規模で、1名から数名用の個室スペースを時間単位や月単位で借りる形態を指すことが多いです。サービスは最低限に抑えられている分、サービスオフィスよりも低コストで利用できるのが特徴です。起業準備段階の個人や、地方企業の営業拠点、集中して作業したいフリーランスなどに利用されています。

シェアオフィス・コワーキングスペース

特定の企業が専有する個室ではなく、オープンスペースの座席(フリーアドレスまたは固定席)を複数の企業や個人で共有して利用する形態です。最大の魅力は低コストであることと、施設内で開催されるイベントなどを通じて、異業種の人々と交流できるコミュニティ機能です。イノベーションを求めるスタートアップや、人脈を広げたいフリーランスに人気があります。一方、セキュリティ面やプライバシーの確保が課題となることもあります。

居抜きオフィス

前のテナントが使用していた内装、設備、什器などをそのまま引き継いで入居できる物件です。最大のメリットは、本来なら数百万〜数千万円かかることもある内装工事費を劇的に削減できることと、入居までの期間を大幅に短縮できることです。ただし、レイアウトやデザインが自社のイメージと合わない可能性や、引き継いだ設備が劣化・故障しているリスクもあります。また、市場に出回る数が少なく、希望のタイミングで見つけるのは難しいという側面もあります。

セットアップオフィス

一般賃貸オフィスとサービスオフィスの中間的な位置づけです。貸主側が予め基本的な内装(床、壁、天井)や、会議室、受付エリアなどを設え、場合によってはデスクやチェアなどの家具まで設置した状態で提供されるオフィスです。入居企業は内装工事の手間とコストを削減しつつ、スピーディーに入居できるのが大きな魅力です。デザイン性の高い物件も増えており、特に成長中のIT企業などに人気があります。ただし、その分賃料は周辺の一般賃貸オフィスより割高に設定されています。

バーチャルオフィス

物理的な執務スペースを持たず、「住所」「電話番号」「FAX番号」といった事業に必要な情報だけをレンタルするサービスです。法人登記に利用できる住所を低コストで確保でき、郵便物の受け取り・転送サービスなども利用できます。リモートワークが主体で物理的なオフィスが不要な企業や、自宅の住所を公開したくない個人事業主、ネットショップ運営者などに最適です。

契約前に確認!賃貸オフィスの初期費用と内訳

賃貸オフィスを契約する際には、月々の賃料以外に、まとまった初期費用が必要となります。この費用を正確に把握しておかないと、資金計画に大きな狂いが生じかねません。一般的に、初期費用は月額賃料の6ヶ月分から、物件によっては12ヶ月分以上になることもあります。 契約前に内訳をしっかりと理解し、総額でいくら必要になるのかを把握しておきましょう。

| 費用項目 | 内容 | 相場目安 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 家賃滞納や原状回復費用のための担保金。 | 賃料の6〜12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 入居する月の賃料と共益費。 | 賃料・共益費の1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万が一の火災などに備える保険。 | 年額1.5万〜3万円程度 |

| 保証会社利用料 | 家賃保証会社の利用料。 | 賃料の0.5〜1ヶ月分(初回) |

敷金・保証金

敷金・保証金は、万が一家賃の滞納があった場合や、退去時の原状回復費用に充てるための「担保」として、契約時に貸主に預けるお金です。呼び方は異なりますが、性質はほぼ同じです。大きな違いとして、保証金には「償却」という特約が付いている場合があります。

- 敷金: 主に関東で使われる用語。退去時に原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。

- 保証金: 主に関西で使われる用語。「償却」とは、解約時に預けた保証金のうち、一定割合(例: 20%)が無条件で差し引かれ、返還されない仕組みです。契約時に償却の有無と割合を必ず確認しましょう。

相場は賃料の6〜12ヶ月分と高額で、初期費用の中で最も大きな割合を占めます。

礼金

礼金は、物件を貸してくれるオーナー(貸主)に対して、謝礼の意味で支払うお金です。敷金・保証金とは異なり、解約時に返還されることはありません。 相場は賃料の0〜2ヶ月分で、最近では礼金なし(ゼロ)の物件も増えています。

仲介手数料

物件の紹介から契約締結までをサポートしてくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。これは貸主と借主の合計で受け取れる上限額なので、借主が負担するのは通常この金額となります。

前家賃

契約した月の家賃と共益費を、前もって支払うものです。例えば、4月1日から入居する場合、4月分の賃料・共益費を契約時に支払います。月の途中から入居する場合は、その月の日割り家賃と、翌月分の家賃を合わせて請求されることが一般的です。

火災保険料

オフィス内で火災や水漏れなどを起こしてしまった場合に、建物や他のテナントへの損害賠償をカバーするための保険です。ほとんどの物件で加入が義務付けられています。保険料は、オフィスの広さや構造によって異なりますが、年額で1.5万円〜3万円程度が目安です。

保証会社利用料

近年、連帯保証人に代わって、または連帯保証人と合わせて、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。これは、借主が家賃を滞納した場合に、保証会社が立て替えて貸主に支払う仕組みです。そのための利用料として、初回契約時に賃料の0.5〜1ヶ月分、または年間総賃料の50%〜100%程度を支払う必要があります。また、年間の更新料がかかる場合がほとんどです。

これらの費用に加えて、内装工事費、オフィス家具購入費、引越し費用、旧オフィスの原状回復工事費などが別途必要になります。オフィス移転は、目に見える賃料だけでなく、これらのトータルコストを把握した上で、余裕を持った資金計画を立てることが極めて重要です。

賃貸オフィス探しに関するよくある質問

オフィス探しを進める中で、多くの企業が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をご紹介します。

契約期間はどのくらいが一般的?

賃貸オフィスの契約期間は、契約の種類によって大きく異なりますが、最も一般的な「普通借家契約」の場合、2年間で設定されているケースが大多数です。物件によっては3年間という場合もあります。

- 普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく):

- 特徴: 契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約を更新できるのが最大の特徴です。貸主側から更新を拒絶するには、「正当事由」(建物の老朽化による建て替えなど、極めて限定的な理由)が必要となり、借主の権利が強く保護されています。

- 契約期間: 2年が最も一般的。

- 更新: 契約期間満了時に、更新料(新賃料の1ヶ月分程度)を支払って契約を更新します。

- 中途解約: 契約期間の途中でも解約は可能ですが、「解約予告期間」が定められています。オフィスビルの場合、通常3ヶ月前〜6ヶ月前までに書面で解約を通知する必要があります。この予告期間を守らない場合、違約金が発生することがあります。

- 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく):

- 特徴: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態です。契約を継続したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要がありますが、貸主が再契約を拒否することも可能です。

- 契約期間: 数ヶ月の短期から、数年の長期まで、物件によって様々です。期間限定のプロジェクトルームなどで利用されることがあります。

- メリット: 貸主にとっては計画的なビル運営がしやすく、借主にとっては相場より賃料が安く設定されている場合があります。

- デメリット: 契約期間満了後に、事業を継続したくても退去しなければならないリスクがあります。長期的な事業拠点として利用する場合には注意が必要です。

スタートアップや小規模なオフィスを探している場合は、サービスオフィスやレンタルオフィスも選択肢になります。これらは月単位での契約が可能な場合も多く、より柔軟な利用ができます。

自社の事業計画やオフィスの利用目的に合わせて、契約形態が「普通借家」なのか「定期借家」なのかを必ず確認し、契約期間と解約条件を正確に理解しておくことが重要です。

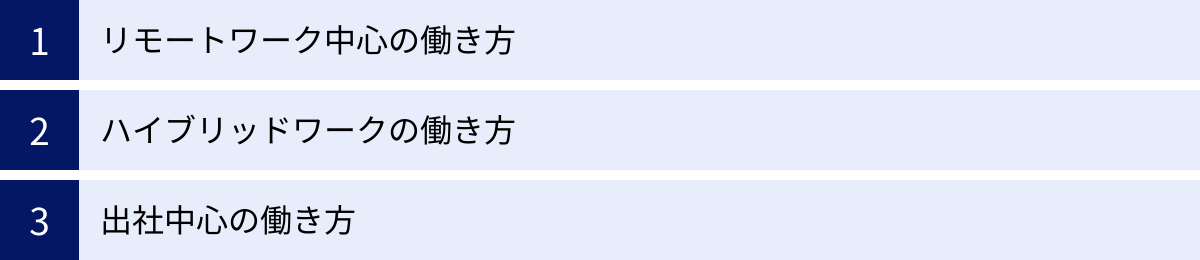

働き方に合わせてオフィスを選ぶには?

現代のオフィス選びは、もはや単なる「場所」選びではありません。リモートワーク、ハイブリッドワーク、出社中心など、自社の「働き方」のスタイルを定義し、それに合わせてオフィスの役割と形態を選ぶことが、生産性や従業員満足度を向上させる鍵となります。

1. リモートワーク中心の働き方

日常業務は各自の自宅などで行い、オフィスは週に1〜2回集まるための場所と位置づけるスタイルです。

- オフィスの役割: コミュニケーションハブ、コラボレーションの拠点、企業文化の醸成の場。

- おすすめのオフィス形態:

- 小規模なデザインオフィス: 執務スペースは最小限にし、カフェスペースやラウンジ、ブレスト用のミーティングエリアなどを充実させた一般賃貸オフィス。

- シェアオフィス/コワーキングスペース: 低コストで交流の場を確保できます。必要な時だけ会議室をレンタルできるプランも便利です。

- バーチャルオフィス: 物理的な場所は不要で、法人登記や郵便物受け取りの機能だけが必要な場合に最適です。

- 選ぶ際のポイント: 従業員が各地から集まりやすいよう、交通の結節点となるターミナル駅からのアクセスを最優先に考えましょう。

2. ハイブリッドワークの働き方

出社とリモートワークを組み合わせる、現在多くの企業で採用されているスタイルです。

- オフィスの役割: 個々の業務(Web会議、集中作業)とチームでの共同作業の両方をサポートする多機能な場。

- おすすめのオフィス形態:

- セットアップオフィス: 予めWeb会議用ブースや多様なミーティングスペースが用意されている物件が多く、導入がスムーズです。

- フリーアドレスを導入した一般賃貸オフィス: 出社率に合わせて座席数を最適化し、コストを抑えられます。空いたスペースを集中ブースやリフレッシュエリアに転用できます。

- サービスオフィス: プロジェクト単位で人数が変動する場合や、質の高い会議室を頻繁に利用したい場合に適しています。

- 選ぶ際のポイント: 「誰が」「いつ」「何のために」出社するのかを分析することが重要です。Web会議が多いなら個室ブースの数、コラボレーションが目的ならオープンなミーティングスペースの確保が必須となります。

3. 出社中心の働き方

従業員のほとんどが毎日オフィスに出社する伝統的なスタイルです。

- オフィスの役割: 効率的な執務スペース、部署間の連携促進、快適な労働環境の提供。

- おすすめのオフィス形態:

- 一般賃貸オフィス: 自社の業務フローや組織構成に合わせた最適なレイアウトを自由に設計できます。ワンフロアに全部署を集約し、一体感を醸成することも可能です。

- 居抜きオフィス: コストを抑えつつ、すぐに業務を開始したい場合に有効な選択肢です。

- 選ぶ際のポイント: 従業員が毎日快適に過ごせるよう、一人あたりの執務スペースの広さ、採光、空調、リフレッシュスペースの充実度などが重要になります。また、ランチ環境や最寄り駅からのアクセスといった周辺環境も、従業員満足度に大きく影響します。

自社の「働き方の現在地」と「目指す未来」を明確にし、それに合わせてオフィスの役割を再定義すること。それが、これからの時代に求められる戦略的なオフィス選びの第一歩です。

まとめ

賃貸オフィスの探し方は、多くのステップと確認事項を伴う複雑なプロジェクトです。しかし、正しい手順とポイントを押さえて計画的に進めることで、失敗のリスクを大幅に減らし、自社の未来に貢献する最適なワークプレイスを見つけることができます。

本記事で解説した内容を振り返ってみましょう。

まず、オフィス探しは入居希望日の最低6ヶ月前、理想は8ヶ月〜1年前から始めることが重要です。これは、目的の整理から物件探し、契約、内装工事、引越しまで、多くの時間を要するためです。

具体的な探し方は、以下の8つのステップで進めるのが王道です。

- 移転の目的と現状の課題を明確にする:全ての判断の基礎となる最も重要なステップ。

- 希望条件(エリア・広さ・予算)を整理する:目的を具体的な数値や条件に落とし込む。

- 物件情報を集める:ポータルサイトと仲介会社を併用し、広く情報を収集する。

- 物件の問い合わせと内覧の予約:気になる物件のリアルな情報を確認する。

- 入居を申し込む:迅速な意思決定で「一番手」を確保する。

- 入居審査を受ける:企業の支払い能力や信頼性が評価される。

- 重要事項説明を受けて契約を結ぶ:後々のトラブルを防ぐため、契約内容は細部まで確認する。

- 入居準備をして業務を開始する:多岐にわたるタスクを計画的に進める。

そして、これらのステップを通じて後悔のない選択をするためには、以下の5つのポイントを常に念頭に置く必要があります。

- 目的やコンセプトを明確にする:単なる場所探しではなく、企業のビジョンを実現する器を選ぶ。

- スケジュールに余裕を持つ:焦りは妥協と失敗を生む。

- 将来的な人員計画も考慮に入れる:3〜5年先を見据えた柔軟性のある選択をする。

- 複数の物件や不動産会社を比較検討する:客観的な視点で最良の選択肢を見極める。

- 内覧時にチェックすべき項目をリストアップしておく:図面ではわからない情報を網羅的に確認する。

オフィス移転は、多額のコストと労力がかかる大きな投資です。しかしそれは同時に、企業のブランド価値を高め、従業員のエンゲージメントを向上させ、新たなイノベーションを生み出す絶好の機会でもあります。

この記事が、あなたの会社にとって最適なオフィスを見つけるための一助となれば幸いです。まずは自社の現状と未来を見つめ直し、「何のための移転なのか」という原点から、オフィス探しの第一歩を踏み出してみてください。