東京で事業を展開する上で、オフィスの確保は重要な経営課題の一つです。しかし、日本のビジネスの中心地である東京のオフィス賃料は全国的に見ても高水準であり、特にスタートアップや中小企業にとっては大きな負担となり得ます。自社の事業規模や成長ステージに適したオフィスを、いかにコストを抑えて見つけるかが、事業の成功を左右すると言っても過言ではありません。

この記事では、東京の賃貸オフィス市場の全体像から、エリア別の詳細な賃料相場、賃料を決定づける要因、そして契約にかかる総費用までを網羅的に解説します。さらに、コストを抑えながら理想のオフィスを見つけるための具体的な方法や、契約までの流れをステップごとに詳しく説明します。オフィスの移転や新規開設を検討している経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、最適なオフィス探しの第一歩を踏み出してください。

目次

東京の賃貸オフィス賃料相場の全体像

東京でオフィスを構えることを検討する際、まず把握しておくべきなのが、賃料相場の全体像と最新の市場動向です。経済の中心地である東京のオフィス市場は、景気や社会情勢の変化を敏感に反映します。ここでは、平均的な坪単価や近年のトレンドについて詳しく見ていきましょう。

東京のオフィス賃料の平均坪単価と最新動向

東京のオフィス賃料を語る上で欠かせない指標が「平均坪単価」です。これは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額賃料を示し、オフィスビルの賃料水準を比較する際の基準となります。この坪単価は、エリアやビルのグレード、築年数など様々な要因によって大きく変動します。

大手事業用不動産サービス会社の調査によると、2024年時点での東京ビジネス地区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区の都心5区)の平均賃料は、坪単価20,000円前後で推移しています。ただし、これはあくまで平均値であり、エリアや物件の条件によっては坪単価30,000円を超えるハイスペックなビルから、15,000円以下の比較的リーズナブルなビルまで、幅広い価格帯が存在するのが実情です。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ、シービーアールイー株式会社 Japan Office MarketViewなど)

近年の東京オフィス市場の動向を見ると、いくつかの特徴的な動きが見られます。

一つは、テレワークの普及とオフィス需要の変化です。新型コロナウイルス感染症の拡大を機に多くの企業でテレワークが導入され、一時はオフィスを縮小・解約する動きが加速しました。これにより、都心部でも空室率が上昇し、賃料が下落する局面がありました。しかし、その後は出社回帰の動きが活発化し、特に交通の便が良く、質の高い都心部のオフィスへの需要は再び高まっています。従業員のエンゲージメント向上やコミュニケーション活性化の場として、オフィスの価値が見直されているのです。

もう一つの大きな動きは、都心部における大規模再開発です。虎ノ門、八重洲、渋谷など、都内の各所で新しい大規模オフィスビルが次々と竣工しています。これらの新築ビルは、最新の設備や高い環境性能、充実した共用施設を備えており、多くの企業を惹きつけています。一方で、この大量供給が周辺の既存ビルの空室率や賃料に影響を与える可能性も指摘されています。

結果として、現在の東京のオフィス市場は「二極化」が進んでいると言えます。好立地で高スペックなビルには依然として強い需要が集まる一方、駅から遠かったり設備が古かったりするビルは、テナントを確保するために賃料の値下げやフリーレントなどの特典を付けざるを得ない状況が生まれています。

【よくある質問:坪単価の計算方法は?】

坪単価は、一般的に「月額賃料 ÷ 貸室面積(坪)」で計算されます。ここで注意したいのが「共益費(管理費)」の扱いです。不動産会社や物件によっては、賃料に共益費を含んだ「共益費込み」の坪単価で表示する場合と、含まない「共益費別」で表示する場合があります。物件を比較する際は、表示されている坪単価が共益費込みかなしかを必ず確認しましょう。一般的に、賃料総額は「(賃料坪単価 + 共益費坪単価)× 面積」となります。

このように、東京のオフィス賃料相場は、マクロな経済動向から個別の再開発プロジェクトまで、様々な要因に影響されながら常に変動しています。自社にとって最適なオフィスを見つけるためには、こうした市場全体の大きな流れを理解した上で、より詳細なエリア別の相場や物件ごとの特性を比較検討していくことが不可欠です。

【エリア別】東京の賃貸オフィス賃料相場

東京のオフィス賃料は、エリアによって大きく異なります。企業のブランドイメージや事業内容、従業員の通勤利便性などを考慮し、自社に最適なエリアを見極めることが重要です。ここでは、主要なエリアを「都心3区」「副都心エリア」「城南エリア」「その他主要エリア」に分け、それぞれの賃料相場と特徴を詳しく解説します。

都心3区(千代田区・中央区・港区)の賃料相場

「都心3区」は、日本の政治・経済・ビジネスの中心地であり、国内で最も賃料相場が高いエリアです。企業のステータスやブランドイメージを重視する場合、最適な選択肢となります。

| エリア | 平均坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 千代田区 | 25,000円~35,000円 | 大企業本社、金融機関、官公庁が集積。国内最高のステータスを誇る。 |

| 中央区 | 22,000円~30,000円 | 商業・金融の中心地。老舗企業と新興企業が混在し、活気がある。 |

| 港区 | 23,000円~32,000円 | IT・外資系企業、ベンチャーが集積。再開発エリアが多く、先進的なイメージ。 |

- 千代田区(丸の内、大手町、霞が関、番町など)

千代田区は、日本のビジネスにおける中枢と言えるエリアです。丸の内・大手町エリアには、日本を代表する大企業の本社やメガバンク、大手商社がオフィスを構え、圧倒的なブランド力を誇ります。また、霞が関には官公庁が集中しており、関連する士業の事務所なども多く見られます。東京駅や大手町駅など、巨大なターミナル駅を擁し、交通アクセスは抜群です。その分、賃料は東京で最も高い水準にあり、特に丸の内・大手町の新築大規模ビルでは坪単価が40,000円を超えることも珍しくありません。企業の信頼性や格を最も重視する企業に適したエリアです。 - 中央区(日本橋、京橋、銀座、八重洲など)

中央区は、江戸時代からの商業・金融の中心地としての歴史を持つエリアです。日本橋には老舗企業や証券会社が集まり、銀座は高級ブランドの旗艦店が立ち並ぶ商業の一等地です。近年は、日本橋や八重洲、京橋エリアで大規模な再開発が進み、伝統と革新が共存する街へと進化しています。東京駅に隣接する八重洲・京橋エリアは、千代田区に匹敵する利便性とステータスを持ちながら、比較的新しいビルが多いのが特徴です。金融業、商業、そして伝統を重んじる企業文化を持つ会社にとって魅力的な選択肢となるでしょう。 - 港区(虎ノ門、新橋、赤坂、六本木、品川など)

港区は、エリアごとに多様な顔を持つのが特徴です。虎ノ門・新橋エリアは官公庁に近く、弁護士事務所やコンサルティングファームなどが集積しています。近年は「虎ノ門ヒルズ」をはじめとする再開発により、国際的なビジネス拠点としての色合いを強めています。六本木・赤坂エリアは、外資系企業やIT企業、エンターテインメント関連企業に人気の高い華やかなエリアです。一方、品川駅周辺は、新幹線や羽田空港へのアクセスが良く、地方や海外への出張が多い企業の拠点として選ばれています。先進性や国際性を求める企業、特にIT・Web関連や外資系企業に最適なエリアと言えます。

副都心エリア(新宿区・渋谷区・豊島区)の賃料相場

都心3区に次ぐビジネス拠点として発展してきたのが「副都心エリア」です。多様な業種が集まり、交通の便も非常に良いことから、多くの企業に人気のエリアとなっています。

| エリア | 平均坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 新宿区 | 18,000円~26,000円 | 多様な業種が集積する巨大ターミナル。西新宿の超高層ビル群が象徴的。 |

| 渋谷区 | 22,000円~30,000円 | IT・ベンチャー企業の集積地。クリエイティブな雰囲気で若者に人気。 |

| 豊島区 | 16,000円~22,000円 | 商業施設が充実し、交通の便も良好。副都心の中では比較的割安。 |

- 新宿区(西新宿、新宿、四谷など)

世界一の乗降客数を誇る新宿駅を擁する新宿区は、まさに巨大なビジネスセンターです。西新宿エリアには、東京都庁をはじめとする超高層オフィスビルが林立し、大手企業や金融機関のオフィスが多数入居しています。一方、新宿三丁目や東口周辺は商業施設や飲食店が密集し、賑わいを見せています。交通の利便性は都内でもトップクラスであり、幅広い業種の企業にとって魅力的な立地です。人材確保のしやすさや、あらゆる方面へのアクセスの良さを重視する企業に向いています。 - 渋谷区(渋谷、恵比寿、原宿など)

渋谷区は、「IT・スタートアップの聖地」として確固たる地位を築いています。多くの有名IT企業が本社を構え、新たなビジネスが次々と生まれるエコシステムが形成されています。近年、駅周辺で大規模な再開発が完了し、新たなランドマークとなるオフィスビルが誕生したことで、その人気はさらに高まっています。若者文化の発信地という側面も持ち、クリエイティブな人材を惹きつけやすい環境です。その人気を反映し、賃料相場は都心3区に迫る勢いで上昇しており、特に駅周辺のハイスペックビルは高値で推移しています。先進的な技術やサービスを扱う企業、クリエイティブ系の企業に絶大な人気を誇ります。 - 豊島区(池袋、大塚、巣鴨など)

豊島区の中心である池袋は、新宿、渋谷と並ぶ巨大ターミナル駅を擁し、8路線が利用可能という優れた交通アクセスを誇ります。駅周辺には商業施設や飲食店が充実しており、利便性が高いエリアです。オフィス賃料の観点では、新宿や渋谷に比べて比較的リーズナブルな物件を見つけやすいのが大きな魅力です。コストを抑えつつ、交通利便性の高い副都心にオフィスを構えたい企業にとって、有力な選択肢となるでしょう。近年は文化・アートの街としての再開発も進んでおり、街の魅力も向上しています。

城南エリア(品川区・目黒区・大田区)の賃料相場

都心へのアクセスも良好でありながら、比較的落ち着いた環境が魅力のエリアです。特にベンチャー企業やクリエイティブ系の企業からの人気が高まっています。

| エリア | 平均坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 品川区 | 17,000円~25,000円 | 羽田空港へのアクセス良好。五反田・大崎はベンチャーの集積地として注目。 |

| 目黒区 | 18,000円~26,000円 | クリエイティブ系企業に人気。落ち着いた環境で働きたい企業向け。 |

| 大田区 | 14,000円~20,000円 | ものづくり企業が集積。都心に比べ賃料が手頃なエリア。 |

- 品川区(品川、五反田、大崎、天王洲など)

品川駅は新幹線が停車し、羽田空港へのアクセスも京急線で約15分と非常に便利なため、全国・海外への出張が多い企業にとって最適な立地です。駅港南口には大規模なオフィスビルが立ち並びます。また、近年注目を集めているのが五反田・大崎エリアです。比較的リーズナブルな賃料でありながら渋谷や品川へのアクセスが良く、「五反田バレー」と呼ばれるほど多くのITベンチャー企業が集積しています。 - 目黒区(中目黒、自由が丘、目黒など)

目黒区は、洗練された住宅街とオフィスエリアが共存する街です。特に中目黒や代官山(渋谷区)周辺は、アパレル、デザイン、ITなどクリエイティブ系の企業に人気があります。おしゃれなカフェやショップが多く、働く環境としての魅力も高いエリアです。都心ほどの喧騒はなく、落ち着いた環境でクリエイティビティを発揮したい企業に適しています。 - 大田区(蒲田、大森、羽田など)

大田区は、町工場が多く集まる「ものづくりの街」として知られています。中心地である蒲田は、JR京浜東北線や東急線が乗り入れ、交通の便も良好です。羽田空港を擁することから、航空関連や物流関連の企業も多く立地しています。都心3区や副都心エリアと比較すると、賃料相場はかなり手頃になっており、コストを重視する企業にとって魅力的な選択肢です。

その他の主要エリア(文京区・台東区・江東区など)の賃料相場

都心部から少し範囲を広げると、それぞれに特色のある魅力的なエリアが存在します。コストパフォーマンスに優れた物件を見つけやすいのも特徴です。

| エリア | 平均坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 文京区 | 15,000円~21,000円 | 教育・医療機関が集積。静かでアカデミックな環境。 |

| 台東区 | 14,000円~20,000円 | 伝統産業と観光業が中心。下町情緒が残るエリア。 |

| 江東区 | 15,000円~23,000円 | 臨海部の再開発エリア。比較的新しい大規模オフィスビルが多い。 |

- 文京区(本郷、後楽、湯島など)

東京大学をはじめとする大学や教育機関、大手出版社、印刷会社、医療機関などが集まるアカデミックな雰囲気のエリアです。都心にありながら緑が多く、静かで落ち着いた環境で業務に集中したい企業に適しています。 - 台東区(上野、浅草、秋葉原など)

上野や浅草は、歴史と文化、観光の街として知られています。伝統的な産業や中小企業が多く、下町情緒あふれる雰囲気が魅力です。秋葉原はIT・サブカルチャーの拠点として独自の発展を遂げています。比較的賃料が安く、コストを抑えたい企業にとって検討の価値があるエリアです。 - 江東区(豊洲、有明、門前仲町など)

豊洲や有明などの臨海部では、大規模な再開発によって新しい街並みが形成されています。ゆりかもめや東京メトロ有楽町線で都心へのアクセスも可能で、比較的新しく、床面積の広いオフィスビルが多いのが特徴です。賃料も都心部に比べると割安感があり、広いスペースを必要とする企業や、新しい環境で事業を拡大したい企業から注目されています。

オフィスの賃料は何で決まる?価格を左右する5つの要素

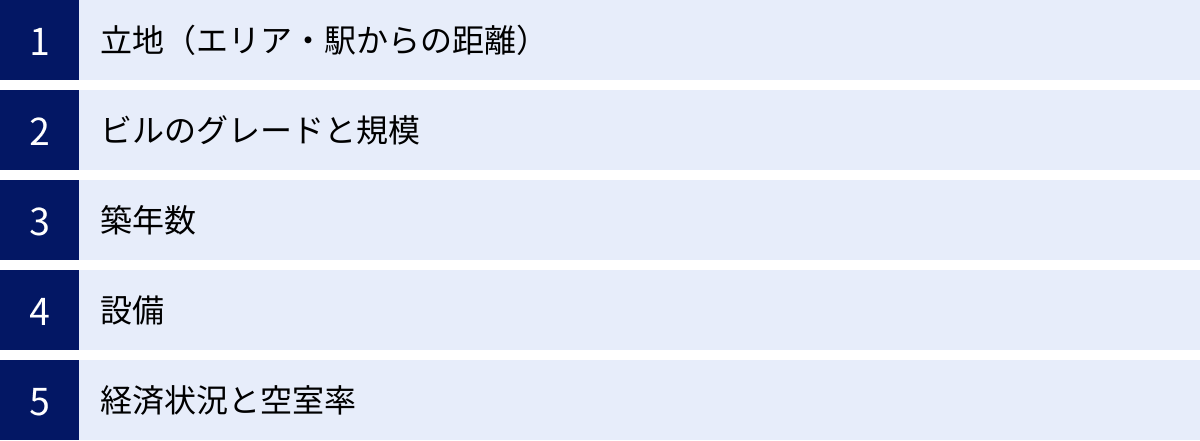

エリアごとの大まかな相場を理解したところで、次に気になるのが「なぜ同じエリア内でも物件によって賃料が大きく違うのか」という点です。オフィスの賃料は、主に5つの要素が複雑に絡み合って決定されます。これらの要素を理解することで、自社の予算やニーズに合った物件を効率的に見つけ出すことができます。

① 立地(エリア・駅からの距離)

賃料を決定づける最も大きな要因は、やはり「立地」です。これは大きく「エリアのブランド力」と「駅からの距離」の2つの側面から考えられます。

まず「エリアのブランド力」は、前章で解説した通りです。丸の内や大手町といったエリアは、日本のビジネスの中心地としての高いステータスがあり、それだけで賃料が高くなる要因となります。企業の信頼性やブランドイメージ向上に直結するため、多くの企業がコストをかけてでもこれらのエリアにオフィスを構えようとします。

次に重要なのが「駅からの距離」です。一般的に、最寄り駅からオフィスまでの所要時間は、従業員の通勤のしやすさや来客時の利便性に直結するため、賃料に大きく影響します。特に、「駅から徒歩5分以内」は人気の条件であり、これを境に賃料が大きく変わることが少なくありません。徒歩分数が1分増えるごとに、坪単価が数百円から千円以上下がることもあります。また、単なる距離だけでなく、駅出口からのルートに坂道が多い、信号待ちが長い、道が分かりにくいといったマイナス要素も、実質的な利便性を下げ、賃料が安くなる一因となり得ます。

さらに、「利用可能な路線数」も重要なポイントです。複数の鉄道路線が乗り入れるターミナル駅に近い物件は、様々な方面からのアクセスが容易なため、賃料が高くなる傾向にあります。例えば、新宿駅や品川駅、東京駅などがその典型です。

② ビルのグレードと規模

物件が所在する「ビルのグレードと規模」も賃料を大きく左右します。一般的にオフィスビルは、その品質や設備によってAグレード、Bグレード、Cグレードといった形でランク分けされます。

- Aグレードビル: 延床面積が10,000坪以上、基準階面積300坪以上といった大規模なビルで、築年数が比較的新しく、最新の設備を備えています。高い耐震性能(制震・免震構造)、ゆとりのある天井高(2.8m以上)、OAフロア(床下に配線スペースがある仕様)、個別空調、十分なエレベーター数、充実した共用部(豪華なエントランス、リフレッシュスペース、貸し会議室など)といった条件を満たしており、賃料は最も高くなります。

- Bグレードビル: 延床面積5,000坪~10,000坪程度の中~大規模ビルで、設備や仕様はAグレードに準じますが、築年数がやや経過していたり、規模が少し小さかったりします。機能性とコストのバランスが良く、多くの企業にとって現実的な選択肢となります。

- Cグレードビル: 延床面積5,000坪未満の中小規模ビルで、築年数が古いものが多くなります。設備は必要最低限であることが多いですが、その分賃料は手頃です。

ビルの規模も重要です。大規模ビルは、1階にカフェやコンビニが入っていたり、駐車場が完備されていたりと利便性が高い反面、共益費も高くなる傾向があります。一方、中小規模のビルは、共用施設は少ないかもしれませんが、ビル内のテナント数が少なく落ち着いた環境であったり、貸主との距離が近く柔軟な対応をしてもらえたりする場合があります。自社にとって本当に必要なスペックは何かを見極めることが、コスト最適化の鍵となります。

③ 築年数

「築年数」は、ビルの物理的な状態や設備の性能に直結するため、賃料に大きな影響を与えます。

新築や築5年以内の築浅物件は、内外装が綺麗なだけでなく、最新の建築基準法に準拠した高い耐震性を備えています。また、省エネ性能の高い空調設備や、高速なインターネット回線に対応したインフラなど、現代のビジネスニーズに応える設備が整っているため、人気が高く賃料も高額になります。

一方、築20年、30年といった築古物件は、一般的に賃料が安くなる傾向にあります。しかし、築古だからといって一概に避けるべきではありません。近年は、古いビルでも大規模なリニューアル工事(リノベーション)を行い、エントランスや水回り、空調設備などを一新している物件が増えています。こうした物件は、新築同様の快適性を持ちながら、賃料は周辺の新築物件より安く設定されていることが多く、狙い目と言えます。

ただし、築古物件を検討する際に絶対に確認すべきなのが「耐震基準」です。建築基準法は1981年6月1日に大きく改正されており、それ以前の基準を「旧耐震基準」、以降を「新耐震基準」と呼びます。新耐震基準は「震度6強~7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しない」ことを基準としており、従業員の安全を確保する上で非常に重要です。築年数が1981年以前のビルでも、耐震補強工事が実施されていれば安全性は高まりますので、必ず確認しましょう。

④ 設備

オフィスで快適かつ効率的に働くためには、どのような設備が備わっているかが重要です。設備の充実度は、そのまま賃料に反映されます。

- 専有部(オフィス内部)の設備:

- OAフロア: 床下にネットワークケーブルや電源コードを収納できるため、レイアウトの自由度が高まります。今や必須の設備と言えます。

- 空調方式: フロア全体で一括管理される「セントラル空調」か、区画ごとに温度設定やON/OFFができる「個別空調」か。個別空調の方が、残業時や休日出勤時にも柔軟に対応できるため人気が高いです。

- 電気容量: 使用するOA機器が多い場合、十分な電力が確保されているか確認が必要です。

- 天井高: 天井が高いと開放感が生まれ、快適な空間になります。2.6m以上が一つの目安です。

- 共用部の設備:

- セキュリティ: 24時間利用可能な機械警備システムや、日中の有人警備の有無は、安全性に直結します。

- トイレ: 男女別はもちろん、個室の数や清潔さ、ウォシュレットの有無などは従業員の満足度に大きく影響します。

- エレベーター: ビルの規模に対して十分な基数が設置されているか、待ち時間は長くないか、といった点も日々の快適性を左右します。

- その他の施設: ビル内にリフレッシュスペース、喫煙室、貸し会議室、駐車場、駐輪場などがあると利便性が高まります。

近年では、CASBEEやLEEDといった環境性能認証を取得しているビルや、BCP(事業継続計画)対策として非常用発電機を備えているビルも評価が高く、賃料に反映される傾向があります。

⑤ 経済状況と空室率

最後に、個別の物件の条件だけでなく、マクロな「経済状況と空室率」も賃料相場全体を動かす大きな要因です。

景気が良い時期には、企業の業績が向上し、事業拡大のためにオフィスを増床・移転する動きが活発になります。これによりオフィス需要が高まり、空室が減少し、結果として賃料は上昇傾向(貸し手市場)となります。

逆に、景気が後退すると、企業はコスト削減のためにオフィスを縮小・解約する動きを見せます。需要が減退し、空室が増加するため、貸主はテナントを確保するために賃料を下げたり、フリーレントなどの条件を付けたりする必要が出てきます。これにより賃料は下落傾向(借り手市場)となります。

この需給バランスを示す重要な指標が「空室率」です。一般的に、都心5区の空室率が5%を下回ると賃料は上昇しやすく、5%を上回ると下落しやすいと言われています。オフィスを探すタイミングの空室率を把握しておくことで、賃料交渉のしやすさを測る一つの目安になります。また、エリア内に大規模な新築ビルが竣工すると、そこに移転する企業が出ることで周辺のビルに空室(二次空室)が発生し、一時的に空室率が上昇して賃料が軟化することもあります。

賃料だけじゃない!賃貸オフィスの契約にかかる総費用

賃貸オフィスを契約する際、月々の「賃料」だけに注目してしまいがちですが、実際にはそれ以外にも様々な費用が発生します。予算計画を立てるためには、契約時にかかる「初期費用」、入居後に継続的にかかる「ランニングコスト」、そして入居時や退去時に発生する可能性のある費用まで、トータルでかかるコストを正確に把握しておくことが極めて重要です。

ここでは、賃料30万円・30坪のオフィスを借りるケースを想定して、各費用の目安を見ていきましょう。

| 費用の種類 | 項目 | 費用の目安(賃料30万円の場合) | 概要 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | 保証金・敷金 | 180万円~360万円 | 賃料の6~12ヶ月分。賃料滞納や原状回復費の担保。 |

| 礼金 | 0円~60万円 | 賃料の0~2ヶ月分。貸主への謝礼金。 | |

| 仲介手数料 | 33万円 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税。不動産会社への手数料。 | |

| 前払い賃料 | 30万円~60万円 | 入居月と翌月分の賃料・共益費。 | |

| 火災保険料 | 2万円~5万円 | 必須加入の場合が多い。2年契約が一般的。 | |

| 入居後費用 | 共益費・管理費 | 月額3万円~9万円 | 共用部の維持管理費。賃料の10%~30%程度。 |

| 水道光熱費・通信費 | 実費 | オフィス内で使用した電気・水道・ガス・ネット代。 | |

| その他費用 | 内装工事費 | 30万円~300万円 | パーティション設置など。坪5~15万円が目安。 |

| 引っ越し費用 | 10万円~50万円 | 荷物の量や距離による。 | |

| 原状回復費用 | 90万円~300万円 | 退去時に借りた状態に戻す費用。坪3~10万円が目安。 |

初期費用

初期費用は、賃貸借契約を締結する際にまとめて支払う費用のことです。一般的に賃料の6ヶ月分から、多い場合で12ヶ月分以上が必要となり、多額の資金準備が求められます。

保証金・敷金

保証金(または敷金)は、初期費用の中で最も大きな割合を占める費用です。これは、借主が賃料を滞納した場合や、退去時の原状回復費用が支払われなかった場合に備えて、貸主に預けておく担保金です。住居用の賃貸物件では賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、オフィス賃貸では賃料の6~12ヶ月分と非常に高額になります。この保証金は、契約が終了し退去する際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。

契約内容によっては「償却」という取り決めがある場合もあります。これは、契約期間に関わらず、解約時に保証金の一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が返還されないという特約です。契約前に必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、文字通り貸主に対して「お礼」として支払うお金で、返還されることはありません。相場は賃料の0~2ヶ月分です。最近では、テナント誘致を促進するために「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

前払い賃料

契約時に、入居する月の賃料(日割り計算の場合もあり)と、その翌月分の賃料を前もって支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。賃料だけでなく、共益費も合わせて支払います。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの事故に備え、火災保険(借家人賠償責任保険)への加入が契約の条件となっていることがほとんどです。保険料は、オフィスの広さや構造によって異なりますが、2年契約で2万円~5万円程度が目安です。

入居後にかかる費用

オフィスに入居した後は、月々の賃料以外にも継続的に発生する費用があります。これらを「ランニングコスト」として予算に組み込んでおく必要があります。

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、エントランスや廊下、エレベーター、トイレといった共用部分の清掃、電気代、メンテナンスなどの維持管理に使われる費用です。賃料とは別に毎月支払います。金額は、ビルのグレードや規模によって大きく異なり、賃料に含まれている場合(グロス契約)と、別途設定されている場合(ネット契約)があります。坪単価で設定されることが多く、賃料の10%~30%程度が目安となります。物件情報を見る際は、賃料だけでなく共益費も合わせた「総賃料」で比較することが重要です。

水道光熱費・通信費

オフィス内で使用する電気、水道、ガス(給湯室など)、インターネット回線、電話などの費用です。これらは借主が個別に事業者と契約し、使用した分だけ実費で支払うのが一般的です。特に電気代は、PCや空調の使用で高額になりがちなので注意が必要です。

入居時・退去時にかかる可能性のある費用

上記以外にも、オフィスの状況に応じて発生する費用があります。これらは見落としがちですが、高額になることもあるため、あらかじめ想定しておくことが大切です。

内装工事費

借りたオフィスを自社の仕様に合わせて使いやすくするための工事費用です。例えば、会議室を作るためのパーティション設置、受付の造作、追加の電源やLAN配線の工事などがこれにあたります。工事の範囲や内容によって費用は大きく変動しますが、坪単価5万円~15万円程度を見ておくとよいでしょう。どこまでが貸主負担で、どこからが借主負担になるか(A工事・B工事・C工事の区分)は、契約前に必ず確認が必要です。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器やOA機器、書類などを運搬するための費用です。従業員数や荷物の量、移動距離によって変動します。複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。

原状回復費用

原状回復は、オフィス賃貸で最もトラブルになりやすいポイントの一つです。これは、退去時にオフィスを「入居した時と同じ状態に戻す」ための工事費用で、原則として借主の負担となります。設置したパーティションの撤去、壁紙や床材の張り替え、クリーニングなどが含まれます。費用は坪単価3万円~10万円程度が目安ですが、オフィスの使い方や契約内容によって大きく変わります。契約書に原状回復の範囲がどのように記載されているかを事前にしっかりと確認し、貸主との認識を合わせておくことが、後のトラブルを避けるために不可欠です。

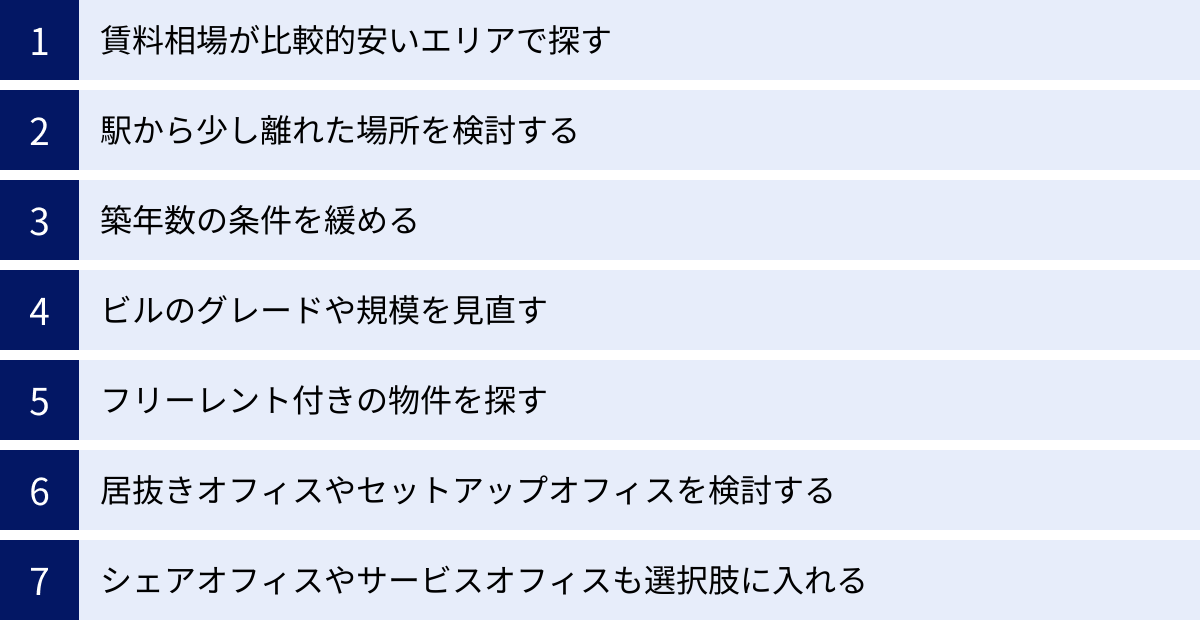

東京で格安の賃貸オフィスを見つける7つの方法

東京の高い賃料相場の中でも、工夫次第でコストを抑え、自社のニーズに合ったオフィスを見つけることは可能です。ここでは、予算内で最適な物件を探すための、実践的な7つの方法をご紹介します。これらの選択肢を柔軟に組み合わせることで、思わぬ優良物件に出会えるかもしれません。

① 賃料相場が比較的安いエリアで探す

最もシンプルで効果的な方法は、あえて都心一等地から少し離れたエリアを検討することです。前述の通り、東京のオフィス賃料はエリアによって大きな差があります。例えば、千代田区や中央区、港区の都心3区にこだわらず、少し視野を広げるだけで坪単価は数千円、場合によっては1万円以上も下がります。

具体的には、豊島区(池袋)、台東区(上野・秋葉原)、江東区(豊洲・門前仲町)、大田区(蒲田)、品川区(五反田・大崎)といったエリアは、都心へのアクセスも良好でありながら、比較的賃料が手頃な物件が見つかりやすいです。自社のビジネスモデルを再検討し、「本当に都心一等地でなければならないか?」を問い直してみましょう。来客が少ない業種や、従業員の多くが特定沿線に住んでいる場合などは、エリアの条件を緩和することで大幅なコスト削減が期待できます。

② 駅から少し離れた場所を検討する

エリアの選定と同時に考えたいのが、最寄り駅からの距離です。一般的に、オフィス物件は「駅から徒歩5分以内」が最も人気があり、賃料も高く設定されています。この条件を「徒歩10分以内」に広げるだけで、選択肢は格段に増え、賃料も安くなる傾向があります。

もちろん、従業員の通勤ストレスや来客時の利便性を考慮する必要はありますが、例えば、最寄り駅が複数の路線を利用できるターミナル駅であれば、多少歩いてもアクセスが良いと判断できる場合もあります。また、駅からの道が平坦で分かりやすければ、実際の分数以上に近く感じることもあります。地図上の情報だけでなく、実際に歩いてみて周辺環境を確認することが重要です。

③ 築年数の条件を緩める

「新築・築浅」という条件は非常に魅力的ですが、当然ながら賃料は高くなります。ここで、あえて築20年、30年といった築古物件も視野に入れることで、格安物件を見つけられる可能性が高まります。

築年数が古い物件を検討する際のポイントは、「リノベーションの有無」です。近年は、古いビルでも内外装や設備を全面的に刷新したリノベーション物件が増えています。エントランスやトイレ、給湯室などの共用部が綺麗に生まれ変わり、専有部も現代的なデザインに改装されていれば、古さを感じさせない快適なオフィス環境が手に入ります。それでいて賃料は周辺の新築物件よりも割安なことが多く、非常にお得な選択肢と言えます。

ただし、繰り返しになりますが、旧耐震基準(1981年5月以前の建築確認)の物件は、耐震補強工事が実施されているかどうかの確認が必須です。

④ ビルのグレードや規模を見直す

企業の顔とも言えるオフィスビルですが、本当にAグレードのようなハイスペックなビルが必要かどうか、一度立ち止まって考えてみましょう。豪華なエントランスや最新の設備は魅力的ですが、その分、賃料や共益費は高額になります。

自社の事業にとって不可欠な設備は何かをリストアップし、優先順位をつけることが大切です。例えば、「来客はほとんどないのでエントランスの豪華さより、従業員が快適に過ごせる個別空調が重要」「24時間セキュリティは必須だが、有人警備までは不要」といったように、条件にメリハリをつけるのです。Bグレードのビルや、中小規模のビルでも、管理が行き届き、必要な設備が整っている優良物件は数多く存在します。見栄えよりも実質的な機能性を重視することで、コストを大幅に削減できます。

⑤ フリーレント付きの物件を探す

フリーレントとは、契約開始後、一定期間の賃料が無料になる特典のことです。通常1ヶ月から、空室が長く続いている物件などでは3ヶ月~6ヶ月程度のフリーレントが付くこともあります。

このフリーレントをうまく活用すれば、オフィスの移転にかかる初期費用を劇的に抑えることができます。特に、内装工事や引っ越し費用で多額の出費がかさむ移転当初において、数ヶ月分の賃料負担がなくなるメリットは計り知れません。ただし、注意点もあります。フリーレント付きの物件は、多くの場合「短期解約違約金」が設定されています。例えば、「契約から2年以内に解約した場合は、フリーレント期間分の賃料を違約金として支払う」といった特約です。契約前に必ず条件を確認し、短期で移転する可能性がないかを慎重に検討しましょう。

⑥ 居抜きオフィスやセットアップオフィスを検討する

通常、オフィスを借りる際はスケルトン(内装が何もない状態)で引き渡され、そこから自社で内装工事を行うため、多額の費用と時間がかかります。この負担を軽減できるのが「居抜きオフィス」と「セットアップオフィス」です。

- 居抜きオフィス: 前のテナントが使用していた内装や什器(机、椅子、パーティションなど)を、そのまま引き継いで利用できる物件です。内装工事費をほぼゼロに抑えられるのが最大のメリット。ただし、レイアウトやデザインが自社のイメージと合わない場合もあります。

- セットアップオフィス: 貸主側が、あらかじめ受付や会議室、基本的なオフィス家具などを設置した状態で貸し出す物件です。入居後すぐに業務を開始でき、内装工事の手間とコストを削減できます。デザイン性も高い物件が増えています。

これらの物件は、特にスピード感とコスト効率を重視するスタートアップやベンチャー企業にとって、非常に魅力的な選択肢です。

⑦ シェアオフィスやサービスオフィスも選択肢に入れる

数名規模のスタートアップや、プロジェクト単位での短期的な利用、地方企業の東京支店などであれば、従来の賃貸オフィスにこだわらず、シェアオフィスやサービスオフィスを利用するのも賢い方法です。

これらのオフィスは、デスクや椅子、インターネット環境、会議室、複合機などが全て完備されており、PC一台ですぐに仕事を始められます。月額の利用料を支払う形式で、賃貸借契約で必要となる高額な保証金や内装工事費が不要なため、初期費用を圧倒的に低く抑えられます。契約期間も1ヶ月単位など柔軟に対応してくれる場合が多く、事業規模の変動に合わせやすいのもメリットです。プライバシーの確保や、独自のオフィス文化の醸成といった面では賃貸オフィスに劣りますが、コストと柔軟性を最優先する場合には最適なソリューションと言えるでしょう。

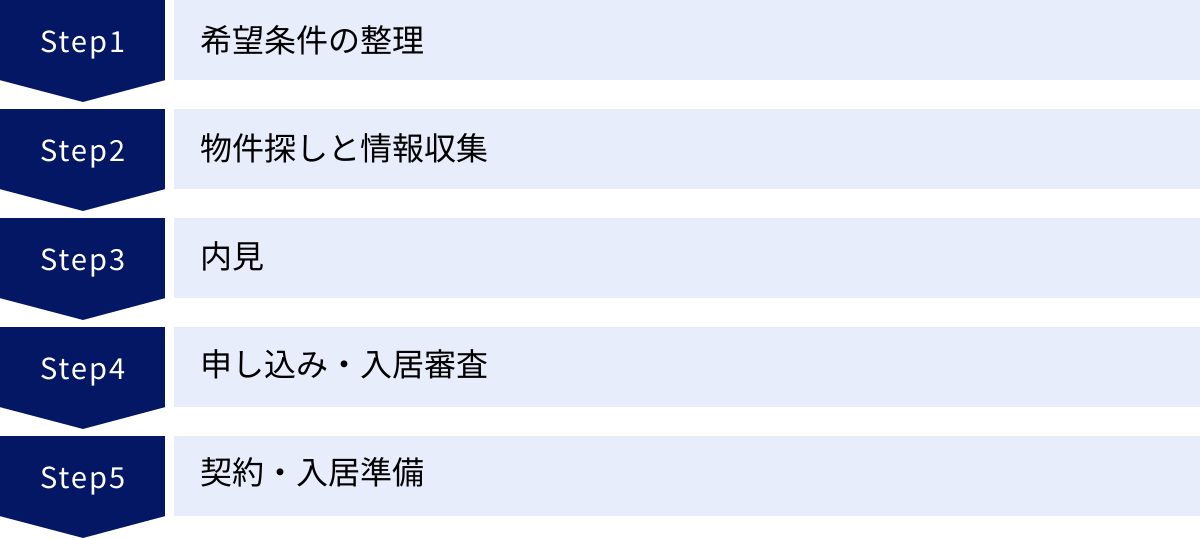

賃貸オフィス契約までの5つのステップ

理想のオフィスを見つけるためには、計画的かつ効率的にプロセスを進めることが重要です。思いつきで行動するのではなく、しっかりとしたステップを踏むことで、後悔のないオフィス移転を実現できます。ここでは、賃貸オフィス契約に至るまでの流れを、5つの具体的なステップに分けて解説します。

① 希望条件の整理

物件探しを始める前に、まずは「どのようなオフィスを求めているのか」を社内で明確に定義することが最も重要です。この最初のステップを丁寧に行うことで、その後の物件探しがスムーズに進み、判断に迷うことが少なくなります。

- 移転目的の明確化: なぜオフィスを移転するのか、その目的をはっきりさせましょう。「人員増加によるスペース不足の解消」「コスト削減」「企業ブランディングの向上」「採用力強化」「従業員の通勤利便性改善」など、目的によって優先すべき条件が変わってきます。

- 予算の設定: 月々の賃料・共益費だけでなく、前述した保証金や内装工事費などの初期費用を含めた総額で予算を策定します。会社のキャッシュフローを圧迫しないよう、現実的な金額を設定することが肝心です。

- エリアの選定: 事業内容、主要な取引先の所在地、従業員の通勤経路などを総合的に考慮し、希望エリアの優先順位をつけます。「この沿線は外せない」「この区内が第一希望だが、隣接する区も検討可」など、幅を持たせておくと選択肢が広がります。

- 広さの決定: 必要な面積を算出します。一般的に、従業員1人あたりに必要な執務スペースは1.5~3坪程度が目安とされています。これに加えて、会議室、役員室、リフレッシュスペース、倉庫など、必要な部屋の面積も考慮して、全体の目標面積を割り出します。

- 条件の優先順位付け: 立地、築年数、ビルのグレード、設備(個別空調、OAフロア、セキュリティなど)といった様々な条件の中から、「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」をリストアップします。全ての希望を満たす完璧な物件は稀なので、この優先順位が物件を絞り込む際の重要な判断基準となります。

② 物件探しと情報収集

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。情報収集の方法は、主に不動産ポータルサイトと専門の仲介会社の2つがあります。

- 不動産ポータルサイトの活用: 大手の不動産情報サイトには、事業用物件のセクションがあり、エリアや賃料、面積などの条件で検索できます。市場にどのような物件が出ているのか、相場観を養うのに役立ちます。手軽に多くの情報を比較検討できるのがメリットです。

- 事業用不動産専門の仲介会社の利用: オフィス移転を成功させるためには、専門家の力を借りるのが最も確実な方法です。事業用不動産を専門に扱う仲介会社は、ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数持っています。また、希望条件を伝えれば、プロの視点から最適な物件を提案してくれるだけでなく、賃料交渉や契約手続きのサポートも行ってくれます。複数の仲介会社に相談し、最も信頼できるパートナーを見つけるのも良いでしょう。

物件情報を収集する際は、賃料や面積だけでなく、契約期間、更新料の有無、解約予告期間、原状回復の範囲など、契約条件に関する情報もしっかりとチェックしましょう。

③ 内見

気になる物件が見つかったら、必ず「内見(現地見学)」を行います。図面や写真だけでは分からない、実際の雰囲気や使い勝手を確認するための重要なステップです。

内見時には、あらかじめチェックリストを用意しておくと、確認漏れを防ぐことができます。

【内見チェックリストの例】

- アクセスと周辺環境:

- 最寄り駅からオフィスまでの実際の道のり(坂道、信号、道の分かりやすさ)

- 周辺の施設(銀行、郵便局、コンビニ、飲食店)の充実度

- 周辺の騒音や匂い、街の雰囲気

- 共用部:

- エントランスや廊下の清潔さ、管理状態

- エレベーターの数、待ち時間、混雑具合

- トイレの清潔さ、男女別の仕様、個室数

- ゴミ置き場の場所とルール

- 専有部(オフィス内):

- 日当たり、窓からの眺望、開放感

- 天井の高さ、梁や柱の位置

- コンセントやLANポートの位置と数

- 空調の効き具合、吹き出し口の位置

- 携帯電話の電波状況

- その他:

- メジャーを持参し、主要な箇所の採寸を行う(デスクやキャビネットが配置できるか確認するため)

- 担当者に疑問点を質問する(利用可能時間、セキュリティの詳細など)

複数の担当者や従業員と一緒に内見し、様々な視点から意見を出し合うことも有効です。

④ 申し込み・入居審査

内見の結果、入居したい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書」を提出し、入居の意思を伝えます。これは正式な契約ではなく、あくまで「この物件を借りたい」という意思表示です。

申し込みと同時に、貸主や保証会社による「入居審査」が行われます。これは、借主である企業に安定した賃料支払い能力があるか、事業内容に問題はないかなどを判断するためのものです。

【入居審査で一般的に必要となる書類】

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社の印鑑証明書

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常、直近3期分)

- 代表者の身分証明書

- 連帯保証人関連の書類(必要な場合)

審査期間は、通常数日から1週間程度です。スタートアップなど設立間もない企業で決算書がない場合は、事業計画書や代表者の経歴書などを提出して、将来性や信頼性をアピールする必要があります。

⑤ 契約・入居準備

無事に入居審査を通過したら、いよいよ契約手続きに進みます。

- 重要事項説明: 契約に先立ち、宅地建物取引士から契約内容に関する重要な説明を受けます。これは宅地建物取引業法で義務付けられている手続きです。契約期間、賃料、禁止事項、解約条件、原状回復の範囲など、専門用語も多いですが、少しでも不明な点があれば、その場で必ず質問して解消しましょう。

- 賃貸借契約の締結: 重要事項説明の内容に納得したら、賃貸借契約書に署名・捺印します。契約書は法的な効力を持つ重要な書類です。内容を隅々まで確認してから調印しましょう。

- 初期費用の支払い: 契約締結後、定められた期日までに保証金や仲介手数料、前払い賃料などの初期費用を支払います。

- 入居準備: 契約と並行して、入居に向けた具体的な準備を進めます。

- 内装工事業者の選定・打ち合わせ

- 電話回線やインターネット回線の申し込み

- オフィス家具やOA機器の手配

- 引っ越し業者の選定・見積もり

- 関係各所への住所変更の連絡

これらの準備を計画的に進め、鍵の引き渡しを受ければ、いよいよ新しいオフィスでの業務がスタートします。オフィス移転は一大プロジェクトですが、各ステップを丁寧に進めることで、事業の成長を加速させる最適な拠点を見つけることができるでしょう。