事業の拠点となるオフィスは、単なる「働く場所」ではありません。従業員のモチベーション、生産性、企業のブランドイメージ、そして採用力にまで大きな影響を与える、経営の根幹をなす重要な要素です。最適なオフィスを選ぶことは、事業の成長を加速させるための戦略的な投資と言えるでしょう。

しかし、賃貸オフィス探しは、住居用の物件探しとは異なり、専門的な知識や注意すべき点が多く、初めてオフィス移転を担当する方にとっては、何から手をつければ良いのか分からず、戸惑うことも少なくありません。立地や広さ、設備といった表面的な条件だけでなく、契約内容の細かな条項や、目に見えないコストまで考慮しなければ、後々「こんなはずではなかった」という事態に陥りかねません。

例えば、安易に賃料の安さだけで物件を選んでしまった結果、従業員の通勤が不便で離職率が上がってしまったり、必要な電気容量が足りず追加工事に多額の費用がかかったり、解約時に想定外の原状回復費用を請求されたりといった失敗は後を絶ちません。

この記事では、これからオフィスの新規契約や移転を検討している経営者、総務担当者の方々に向けて、失敗しない賃貸オフィス探しのための7つの重要ポイントから、契約完了までの具体的な7つのステップ、そして契約時に見落としてはならない注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。さらに、オフィス探しに役立つ情報収集の方法や、具体的な費用内訳、よくある質問にもお答えします。

この記事を最後まで読めば、賃貸オフィス探しの全体像を掴み、自社にとって最適な物件を、自信を持って選べるようになるでしょう。戦略的なオフィス移転を成功させ、事業成長の確固たる基盤を築くための一助となれば幸いです。

目次

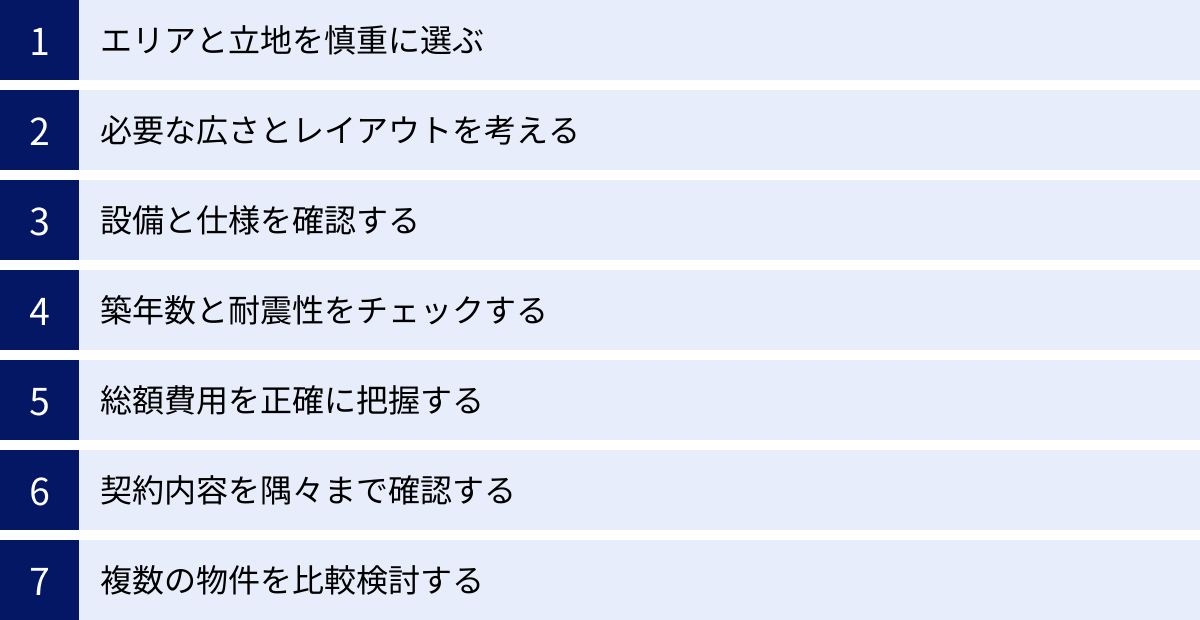

賃貸オフィス探しで失敗しないための7つのポイント

賃貸オフィス探しを成功させるためには、物件の表面的な情報だけでなく、事業の将来像や従業員の働きやすさまで見据えた多角的な視点が不可欠です。ここでは、後悔しないオフィス選びのために、必ず押さえておきたい7つの重要なポイントを詳しく解説します。

① エリアと立地を慎重に選ぶ

オフィスの「場所」は、一度決めたら簡単には変えられません。事業内容や企業文化に合わせて、最適なエリアと立地を戦略的に選ぶことが、オフィス探しの第一歩であり、最も重要な要素の一つです。

取引先へのアクセス

まず考慮すべきは、主要な取引先や顧客へのアクセス性です。営業担当者が頻繁に外出する企業や、クライアントの来社が多いコンサルティング会社、制作会社などにとっては、取引先へのアクセスの良し悪しがビジネスの効率を大きく左右します。

例えば、都心部に顧客が集中しているのであれば、多少賃料が高くても主要駅からのアクセスが良い場所を選ぶ方が、交通費や移動時間といったトータルコストを削減できる可能性があります。一方で、来客がほとんどなく、リモートでのやり取りが中心のIT企業などであれば、都心から少し離れた、賃料が比較的安価なエリアも選択肢に入ってくるでしょう。

自社のビジネスモデルを分析し、「誰にとってのアクセス性」を最優先すべきかを明確にすることが重要です。特定の業界の企業が集積するエリア(例えば、IT企業が多い渋谷や、金融機関が集まる大手町・丸の内など)にオフィスを構えることで、業界内のネットワーク構築や情報収集がしやすくなるというメリットもあります。

従業員の通勤のしやすさ

次に、従業員の通勤利便性です。これは、従業員満足度(ES)や人材の採用・定着に直結する、極めて重要な要素です。優秀な人材を確保し、長く働いてもらうためには、従業員がストレスなく通勤できる環境を整えることが欠かせません。

複数の路線が乗り入れるターミナル駅の近くであれば、様々な方面から通勤する従業員に対応できます。駅からオフィスまでの距離も重要で、一般的には徒歩10分以内が望ましいとされています。特に、雨の日や夏の暑い日などを考えると、駅からの距離は短いほど従業員の負担は軽減されます。駅直結や地下道で繋がっているビルは、天候に左右されず通勤できるため、非常に人気が高いです。

また、オフィスの最寄り駅だけでなく、従業員の居住エリアの分布も考慮に入れると、より良い選択ができます。もし従業員の多くが特定の沿線に住んでいるのであれば、その沿線からのアクセスが良いエリアを候補に入れるのも一つの方法です。採用活動においても、「〇〇駅から徒歩5分」といった好立地は、求職者にとって大きな魅力となり、採用競争力を高める要因となります。

周辺環境(飲食店・銀行など)

日々の業務を円滑に進め、従業員が快適に過ごすためには、オフィスビルの周辺環境も無視できません。

まず、ランチ環境は従業員の満足度に大きく影響します。オフィス周辺に飲食店が豊富にあれば、毎日のランチの選択肢が広がり、気分転換にもなります。逆に、飲食店が少ないエリアでは、ランチ難民が生まれてしまう可能性もあります。コンビニエンスストアや弁当屋の有無も確認しておきましょう。

次に、業務上の利便性です。銀行の支店やATM、郵便局が近くにあると、経理業務や郵便物の発送などがスムーズに行えます。特に、頻繁に振り込みや郵送業務が発生する部署にとっては、これらの施設が徒歩圏内にあるかどうかは、業務効率に大きく関わってきます。

その他、リフレッシュできる公園や緑地、仕事帰りに立ち寄れる商業施設やジムなどがあると、従業員のウェルビーイング(心身の健康)向上にも繋がります。オフィスは一日の大半を過ごす場所だからこそ、オフィスの中だけでなく、その周辺環境も含めて「働きやすい場所」かどうかを判断することが重要です。

② 必要な広さとレイアウトを考える

オフィスの広さとレイアウトは、従業員の生産性やコミュニケーションの質に直接的な影響を与えます。現在の事業規模だけでなく、将来の成長も見据えて、最適な空間を設計することが求められます。

従業員数に適した面積

オフィスの必要面積を算出する際の基本的な考え方は、「従業員1人あたりに必要な坪数」です。この基準は業種や働き方によって異なりますが、一般的には以下のような目安があります。

- 1人あたり1.5坪~2坪: 比較的スペース効率を重視する場合。コールセンターや、固定席で個人の作業スペースがコンパクトな職場。

- 1人あたり3坪~4坪: 標準的なオフィス。執務スペースに加えて、ある程度のゆとりや通路幅を確保できる。

- 1人あたり5坪以上: ゆったりとしたレイアウト。フリーアドレスや、コミュニケーションスペースを充実させたい場合に推奨される。

例えば、従業員20名の企業が標準的なオフィスを目指す場合、「20名 × 3坪 = 60坪」が一つの目安となります。ただし、これはあくまで執務スペースを中心とした考え方です。この面積に、後述する会議室や役員室、リフレッシュスペースなどの共用部を加えた広さが、実際に必要なオフィスの総面積となります。手狭なオフィスは圧迫感を与え、従業員のストレスや生産性の低下を招くため、ある程度のゆとりを持たせた面積を確保することが望ましいでしょう。

会議室や応接室の要否

執務スペース以外に、どのような部屋が必要かを具体的に洗い出すことも重要です。

- 会議室: 社内ミーティングの頻度や規模、参加人数を考慮して、必要な部屋数と広さを決めます。大会議室が1つ必要なのか、少人数で使える小会議室が複数必要なのか、自社の会議スタイルに合わせて検討しましょう。最近では、ウェブ会議用の個室ブースを設置する企業も増えています。

- 応接室: 来客の頻度や、相手の役職などを考慮して設置を検討します。企業の「顔」となるスペースでもあるため、内装や家具にもこだわりたい部分です。

- 役員室: 経営陣の個室が必要かどうかを検討します。

- リフレッシュスペース: 従業員が休憩したり、雑談したりできる空間です。コミュニケーションの活性化や、心身のリフレッシュを促し、生産性向上に繋がる効果が期待できます。

- サーバールーム: 自社でサーバーを設置・管理する場合に必要です。空調やセキュリティが確保された部屋が求められます。

- 倉庫・書庫: 備品や書類を保管するためのスペースです。ペーパーレス化の進捗度合いによって、必要な広さが変わってきます。

これらの部屋をすべて個室で設けるのか、あるいは可動式パーテーションなどを用いて柔軟に空間を使えるようにするのか、レイアウトの自由度も物件選びの際に確認すべきポイントです。

将来の事業拡大の可能性

オフィス移転は多大なコストと労力がかかるため、頻繁に行うことは現実的ではありません。そのため、契約時点での人員計画だけでなく、3年後、5年後といった中期的な視点で事業の成長と人員増加を見越した広さ選びが非常に重要になります。

「今はちょうど良い広さでも、1年後には手狭になってしまう」という事態は避けなければなりません。将来的な人員増を見越して、少し広めの物件を借りるのが一つの選択肢です。あるいは、増床(同じビル内で追加でスペースを借りること)や分室(近くのビルに別のオフィスを借りること)が可能かどうかも、契約前に確認しておくと良いでしょう。

スタートアップや成長期の企業にとっては、事業計画の変動も大きいため、将来の拡張性や柔軟性は特に重視すべきポイントです。逆に、事業規模が安定している企業であれば、ジャストサイズのオフィスを選ぶことで、無駄な賃料を抑えることができます。自社の成長フェーズに合わせて、最適な戦略を立てましょう。

③ 設備と仕様を確認する

現代のビジネスにおいて、オフィスの設備や仕様は業務の根幹を支えるインフラです。特にIT関連の設備は、見落とすと後から多額の追加費用や業務効率の低下を招く原因となります。内覧時には、以下の点を必ずチェックしましょう。

インターネット回線の種類と速度

今やビジネスに不可欠なインターネット環境は、最も重要なチェック項目の一つです。

- 回線の種類: ビルまでどのような種類の回線が引き込まれているかを確認します。光回線(MDF室まで)が引き込み済みであるかどうかが一つの基準となります。古いビルでは、ADSLやCATV回線しか利用できない場合もあり、その場合は十分な通信速度が得られない可能性があります。

- 引き込み方式: ビル内のMDF室(主配電盤室)から各フロア、各テナントへどのように配線されているかを確認します。専有部まで直接光ファイバーを引き込めるか、あるいはビル内のVDSLやLAN配線を利用する方式かによって、最大通信速度が変わってきます。

- 通信キャリアの選択肢: 利用したい通信キャリアの回線が引き込み可能かどうかも重要です。ビルによっては特定のキャリアしか利用できない場合もあります。

特に、大量のデータを扱うIT企業やクリエイティブ系の企業、ウェブ会議を多用する企業にとっては、安定した高速通信環境は生命線です。内覧時に管理会社やオーナーに詳細を確認しましょう。

電源容量とコンセントの位置

オフィスでは、パソコン、複合機、サーバー、照明、空調など、多くの電気製品を同時に使用します。そのため、十分な電源容量(アンペア数)が確保されているかを確認することが不可欠です。

- 電源容量: テナントが使用できる電気容量(契約アンペア)を確認します。一般的なオフィスでは、1平方メートルあたり30VA〜50VA程度が目安とされていますが、使用するOA機器の数によっては、これでは足りない場合もあります。容量が不足すると、ブレーカーが頻繁に落ちて業務が中断するだけでなく、増設工事に高額な費用がかかることがあります。

- コンセントの位置と数: レイアウトを考える上で、コンセントの位置と数は非常に重要です。デスクの配置に合わせて適切な場所にコンセントがない場合、見栄えの悪い配線や、たこ足配線による火災のリスクを生みます。床下に配線を通せるOAフロアが設置されているかどうかも、レイアウトの自由度を大きく左右するポイントです。

空調(個別空調かセントラル空調か)

オフィスの空調方式は、従業員の快適性や光熱費に大きく影響します。主に「個別空調」と「セントラル空調」の2種類があります。

| 空調方式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 個別空調 | ・テナントごと、エリアごとに温度設定やON/OFFが可能 ・休日や夜間など、ビルの稼働時間外でも使用できる ・光熱費が実費請求のため、コスト管理がしやすい |

・機器のメンテナンスや修理費用がテナント負担になる場合がある ・大規模なフロアだと、空調の効きにムラが出やすい |

| セントラル空調 | ・ビル全体で一括管理するため、メンテナンスの手間がない ・大規模なフロアでも均一に空調が効きやすい |

・温度設定やON/OFFの自由度が低い ・ビルの稼働時間外は使用できない(延長料金が必要な場合が多い) ・光熱費が固定(共益費に含まれる)の場合、使用量に関わらず費用がかかる |

残業や休日出勤が多い企業、あるいはフロア内で体感温度が異なる従業員(暑がりの人、寒がりの人)への配慮を重視する企業にとっては、個別空調の方が柔軟に対応でき、おすすめです。一方、勤務時間が定まっている大企業などでは、管理の手間がないセントラル空調が適している場合もあります。自社の働き方に合った方式を選びましょう。

セキュリティ体制

企業の機密情報や資産を守るため、ビルのセキュリティ体制は非常に重要です。

- ビル入口: オートロックの有無、警備員の常駐時間(24時間か、日中のみか)を確認します。

- エレベーター: 誰でも目的階に行けるのか、あるいはセキュリティカードが必要な不停止機能が付いているのかを確認します。

- 専有部入口: 各テナントのドアの鍵の種類(シリンダーキーか、カードキーか)や、追加でセキュリティシステムを導入できるかを確認します。

- 機械警備: セコムやALSOKといった警備会社のシステムが導入されているか、またその契約がテナント負担かビル負担かを確認します。

特に、個人情報を扱う企業や、高価な機材を置く企業は、高いセキュリティレベルが求められます。内覧時には、通用口や非常階段など、侵入経路となりうる場所もチェックしておくと安心です。

④ 築年数と耐震性をチェックする

企業の存続に関わるBCP(事業継続計画)の観点からも、ビルの安全性、特に耐震性は極めて重要な要素です。

新耐震基準を満たしているか

日本でオフィスを借りる上で、地震への備えは必須です。建物の耐震基準は、大きな地震を教訓にこれまで何度か改正されてきましたが、最も重要なのが1981年(昭和56年)6月1日に施行された「新耐震基準」です。

- 新耐震基準: 震度6強から7程度の大規模な地震でも、建物が倒壊・崩壊しないことを目標として設計されています。

- 旧耐震基準: 震度5強程度の中規模な地震で、建物が倒壊・崩壊しないことを目標としています。

したがって、オフィスを選ぶ際には、建築確認の取得日が1981年6月1日以降である「新耐震基準」で建てられたビルを選ぶことが大原則です。築年数が古いビルであっても、耐震補強工事が実施されていれば新耐震基準と同等の強度を持つ場合がありますので、その場合は工事の履歴や証明書などを確認させてもらいましょう。従業員の安全を確保し、災害時にも事業を継続できるようにするため、耐震性は絶対に妥協してはならないポイントです。

ビルのメンテナンス状況

建物の寿命や快適性は、築年数そのものよりも、日々のメンテナンス状況に大きく左右されます。築年数が浅くても管理が行き届いていないビルより、古くても適切に維持管理されているビルの方が、結果的に快適で安全な場合があります。

内覧時には、以下の点をチェックしましょう。

- 共用部(エントランス、廊下、トイレ、給湯室など): 清潔に保たれているか、照明が切れたままになっていないかなど、管理の質が現れやすい場所です。

- 外壁や設備: 外壁のひび割れや汚れ、エレベーターや空調設備の動作音など、建物の劣化状況を確認します。

- 長期修繕計画: ビルに長期的な修繕計画があるか、またその計画通りに修繕が実施されているかを管理会社に確認できると理想的です。

ビルの管理状態は、そのビルのオーナーや管理会社の姿勢を反映しています。日々の小さなトラブルへの対応の速さや質にも繋がるため、しっかりと見極めることが重要です。

⑤ 総額費用を正確に把握する

オフィスのコストは、毎月の賃料だけではありません。契約時にかかる初期費用と、月々発生するランニングコストの総額を正確に把握し、資金計画を立てることが不可欠です。

初期費用(保証金、礼金、仲介手数料など)

オフィスの初期費用は、一般的に月額賃料の6ヶ月~12ヶ月分が目安とされ、まとまった資金が必要です。主な内訳は以下の通りです。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保金。相場は賃料の6ヶ月~12ヶ月分。住居と異なり高額になる傾向があります。

- 礼金: オーナーへの謝礼金。相場は賃料の1ヶ月~2ヶ月分。返還されない費用です。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。法律上の上限は賃料の1ヶ月分(+消費税)です。

- 前家賃: 入居する月の賃料を前払いで支払います。

- 火災保険料: 万一の火災に備えて加入が義務付けられることがほとんどです。

- 保証会社利用料: 連帯保証人がいない場合などに利用する保証会社への委託料。賃料の0.5ヶ月~1ヶ月分程度が目安です。

これらの費用を合計すると、かなりの高額になります。事前にしっかりと見積もりを取り、資金繰りに影響が出ないように計画を立てましょう。

月々のランニングコスト(賃料、共益費)

毎月継続的に発生する費用です。

- 賃料: オフィスの使用対価として支払う費用です。通常、「坪単価」で表示されます。

- 共益費(管理費): エレベーターや廊下、トイレといった共用部の維持管理(清掃、警備、光熱費など)に充てられる費用です。

重要なのは、賃料と共益費を合算した「総額賃料」でコストを比較することです。物件によっては、賃料が安くても共益費が高く設定されているケースもあります。また、共益費にどこまでのサービスが含まれているのか(例:共用部の光熱費は含まれるが、専有部の光熱費は別など)も、契約前に必ず確認しましょう。

⑥ 契約内容を隅々まで確認する

賃貸借契約書は、貸主と借主の権利と義務を定めた非常に重要な書類です。内容を十分に理解しないまま署名・捺印してしまうと、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。特に以下の点は、注意深く確認してください。

契約期間と更新条件

オフィスの賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間は通常2年~3年。契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約は更新されます。貸主からの更新拒絶や解約には、正当な事由が必要です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約は確定的に終了します。再契約できるかどうかは貸主の判断次第であり、保証はありません。

長期的に安定した事業拠点を探している場合は、普通借家契約の方が安心です。定期借家契約は、期間限定のプロジェクトオフィスなど、利用期間が明確な場合に適しています。契約種別は事業計画に大きな影響を与えるため、必ず確認しましょう。

解約予告期間

事業の状況変化(拡大、縮小、撤退など)により、契約期間の途中で解約する必要が出てくる可能性もあります。その際に重要になるのが「解約予告期間」です。

住居の場合は1ヶ月前予告が一般的ですが、オフィスの場合は3ヶ月~6ヶ月前予告が一般的です。大規模なオフィスの場合は1年前予告というケースもあります。この期間が長いと、移転を決めてから実際に退去するまでの間、旧オフィスの賃料を払い続けなければならず、二重家賃が発生する期間が長くなります。この期間を事前に把握し、移転計画に織り込んでおくことが重要です。

原状回復の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが「原状回復」です。これは、借主の故意・過失によって生じた損傷を元に戻す義務のことです。

問題は、どこまでが借主の負担範囲となるかです。国土交通省のガイドラインでは、「経年劣化」や「通常損耗」(普通に使っていて生じる傷や汚れ)は貸主の負担とされています。しかし、オフィス賃貸では、「原状回復に関する特約」が契約書に盛り込まれ、通常損耗やクリーニング費用なども借主負担とされているケースが非常に多いのが実情です。

例えば、設置したパーテーションの撤去費用、壁紙やカーペットの全面張り替え費用など、負担範囲は契約によって大きく異なります。契約前に特約の内容を隅々まで確認し、どの程度の費用がかかる可能性があるのかを把握しておくことが、退去時の予期せぬ出費を防ぐ鍵となります。

⑦ 複数の物件を比較検討する

最後に、基本中の基本ですが、最初の内覧で気に入った物件があったとしても、即決するのは避けましょう。必ず複数の物件をリストアップし、実際に内覧して比較検討することが、最適なオフィス選びの鉄則です。

複数の物件を見ることで、それぞれのメリット・デメリットが客観的に見えてきます。エリアの相場観も養われ、提示されている賃料が妥当かどうかも判断しやすくなります。

比較検討する際には、事前にチェックリストを作成しておくことをお勧めします。「立地」「広さ」「賃料」「設備」「セキュリティ」「周辺環境」といった項目を設け、各物件を評価していくと、判断基準が明確になります。

不動産会社から紹介された物件だけでなく、自分でも物件検索サイトなどを活用して情報を集めることで、より広い視野で検討できます。手間と時間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、最終的に満足度の高いオフィス移転に繋がります。

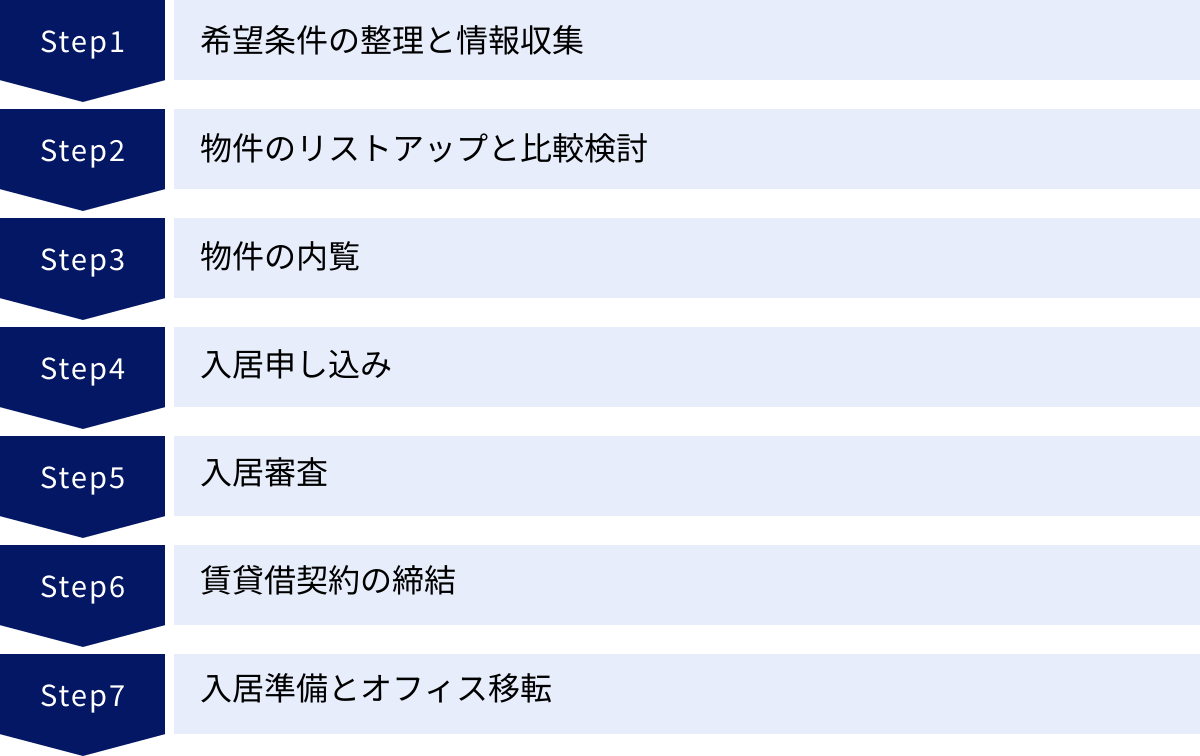

賃貸オフィス契約までの7ステップ

理想のオフィスを見つけ、実際に事業を開始するまでには、いくつかの段階を踏む必要があります。ここでは、賃貸オフィス契約までの流れを7つのステップに分けて、各段階でやるべきことや注意点を具体的に解説します。計画的に進めることで、スムーズなオフィス移転を実現しましょう。

① 希望条件の整理と情報収集

すべての始まりは、自社がどのようなオフィスを求めているのか、その「ものさし」を明確にすることから始まります。この最初のステップを丁寧に行うことで、その後の物件探しが格段に効率的になります。

予算、エリア、広さ、入居時期を決める

まず、オフィスに求める条件を具体的に洗い出し、優先順位をつけます。最低限、以下の4つの項目は明確に決めておきましょう。

- 予算:

- 初期費用: 前述の通り、保証金や仲介手数料など、契約時にどれくらいの資金を用意できるかを確定します。一般的に賃料の6〜12ヶ月分が目安です。

- 月額ランニングコスト: 毎月支払える賃料・共益費の上限を決定します。これは会社の資金繰りに直結するため、無理のない範囲で設定することが重要です。

- エリア:

- ビジネス上の要件(取引先へのアクセス、業界の集積地など)と、従業員の利便性(通勤のしやすさ、主要沿線)の両面から、希望するエリアをいくつか絞り込みます。「〇〇区」「〇〇駅周辺」のように具体的にリストアップします。

- 広さ(面積):

- 現在の従業員数と、将来の増員計画を基に必要な面積を算出します。「従業員1人あたり〇坪」という基準に加え、会議室やリフレッシュスペースなど、執務室以外の必要スペースも考慮に入れます。「〇〇坪〜〇〇坪」のように、ある程度の幅を持たせておくと良いでしょう。

- 入居時期:

- いつまでに移転を完了させたいかを決めます。物件探しから契約、内装工事、引っ越しまでには、一般的に3ヶ月から半年、場合によってはそれ以上かかることもあります。現在のオフィスの解約予告期間も考慮に入れ、余裕を持ったスケジュールを設定することが不可欠です。

これらの条件に優先順位をつけることも重要です。「エリアは絶対に譲れないが、広さは多少妥協できる」「予算が最優先」など、社内でコンセンサスを取っておくことで、物件選びの際の判断が迅速になります。

② 物件のリストアップと比較検討

希望条件が固まったら、次はその条件に合致する物件を探し、候補を絞り込んでいきます。

条件に合う物件を複数ピックアップする

情報収集の方法は、主に「物件検索サイト」と「不動産会社への相談」の2つです(詳しくは後述)。これらの方法を使い、設定した希望条件(エリア、予算、広さなど)で検索をかけ、候補となる物件をリストアップします。

この段階では、完璧な物件を探そうとせず、少しでも可能性があると感じたらリストに加えるくらいの気持ちで、幅広く情報を集めることがポイントです。最低でも5〜10件程度の候補をリストアップできると、比較検討がしやすくなります。

リストアップした物件については、賃料、広さ、築年数、最寄り駅からの距離、設備などの基本情報を一覧表にまとめると、比較が容易になります。この段階で、希望条件から大きく外れるものや、致命的なデメリットがあるものを除外し、内覧する物件を3〜5件程度に絞り込んでいきます。この絞り込み作業を行うことで、効率的に内覧を進めることができます。

③ 物件の内覧

書類やウェブサイト上の情報だけでは、オフィスの本当の姿は分かりません。必ず現地に足を運び、自分の目で見て、肌で感じることが重要です。

図面だけでは分からない点を現地で確認する

内覧は、単に部屋の広さや間取りを確認するだけではありません。多角的な視点で、その物件が自社に合っているかを評価する絶好の機会です。以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 日当たり・採光: 時間帯によって室内の明るさは大きく変わります。可能であれば、午前と午後の両方で確認できると理想的です。

- 眺望: 窓からの景色は、従業員の気分転換やモチベーションに影響を与えることがあります。

- 騒音・振動: 周辺の交通量や隣接するテナント、建物の構造によっては、騒音や振動が気になる場合があります。実際に室内で静かにして確認しましょう。

- 携帯電話の電波状況: 意外と見落としがちですが、キャリアによっては電波が入りにくいビルもあります。業務に支障が出ないか、必ず確認が必要です。

- 共用部(エントランス、廊下、トイレなど): 清掃状況や管理体制の質が表れます。特にトイレの清潔さや数は、従業員満足度に直結します。

- ビル全体の雰囲気: 他の入居テナントの業種や、ビルの利用者層を確認し、自社の企業イメージと合っているかを感じ取ります。

- 実際の動線: エントランスからエレベーター、そして専有部までの動線や、室内での動きやすさをシミュレーションしてみます。

内覧には、経営者や担当者だけでなく、実際にそのオフィスで働くことになる従業員の代表者にも同行してもらうことをお勧めします。異なる視点からの意見は、より客観的な判断を下す上で非常に役立ちます。

④ 入居申し込み

内覧を経て、「この物件に決めたい」という意思が固まったら、貸主に対して入居の意思表示として「入居申込書」を提出します。これはあくまで意思表示であり、この段階ではまだ契約は成立していません。

申込書と必要書類を提出する

入居申込書には、会社名、所在地、代表者名、事業内容、希望する契約条件などを記入します。人気物件の場合は、複数の申し込みが入ることがあるため、できるだけ速やかに提出することが望ましいです。

申込書と同時に、入居審査に必要な書類の提出を求められるのが一般的です。法人の場合、主に以下のような書類が必要となります。

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット、ウェブサイトのURLなど事業内容が分かるもの

- 決算書(通常、直近3期分)

- 連帯保証人の身分証明書、印鑑証明書、収入証明書など

設立間もない新設法人の場合は、決算書の代わりに事業計画書や代表者の経歴書、預金残高証明書などの提出を求められることがあります。これらの書類は事前に準備しておくと、申し込みがスムーズに進みます。

⑤ 入居審査

入居申込書と必要書類が提出されると、貸主(オーナー)および保証会社による入居審査が行われます。

貸主による審査が行われる

審査の目的は、主に「この会社にオフィスを貸して問題ないか」を判断することです。審査のポイントは多岐にわたりますが、特に重視されるのは以下の点です。

- 支払い能力: 決算書の内容から、毎月の賃料を継続的に支払う能力があるかどうかが判断されます。自己資本比率や営業利益などがチェックされます。

- 事業の安定性・継続性: どのような事業を行っているのか、将来性はあるのかが見られます。社会的に信頼性の低い事業と判断されると、審査に通りにくくなることがあります。

- 連帯保証人: 連帯保証人の信用力も重要な審査対象です。

- 企業の信頼性: 反社会的勢力との関わりがないかどうかも厳しくチェックされます。

審査期間は、通常数日から1週間程度ですが、場合によっては2週間以上かかることもあります。この期間中は、貸主側から事業内容などについて追加の質問や資料提出を求められることもあります。誠実に対応することが、審査を通過するための鍵となります。

⑥ 賃貸借契約の締結

無事に入居審査を通過すると、いよいよ賃貸借契約の締結に進みます。これは法的な効力を持つ重要な手続きですので、慎重に行いましょう。

重要事項説明を受け、契約書に署名・捺印する

契約締結に先立ち、不動産会社(仲介業者)の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や設備の状況、契約条件など、特に重要な項目について書面(重要事項説明書)を用いて説明するものです。

説明を受ける際には、契約書案と照らし合わせながら、内容をしっかりと確認します。少しでも疑問や不明な点があれば、その場で遠慮なく質問し、すべて解消しておくことが極めて重要です。後から「知らなかった」「聞いていない」では通用しません。

重要事項説明の内容に納得したら、賃貸借契約書に署名(または記名)と捺印(実印)を行います。同時に、保証金や前家賃、仲介手数料といった初期費用を支払い、契約手続きは完了となります。

⑦ 入居準備とオフィス移転

契約が完了すれば、いよいよ新しいオフィスへの移転準備が始まります。入居日(賃料発生日)から逆算して、計画的にタスクを進めていきましょう。

内装工事、インフラ整備、引っ越しを行う

オフィス移転には、数多くの作業が伴います。主なタスクは以下の通りです。

- レイアウト設計・内装工事業者の選定: オフィスのレイアウトを最終決定し、必要に応じてパーテーションの設置や電源・LAN配線の工事を依頼します。

- インフラの契約・工事: 電話回線、インターネット回線の申し込みと開設工事を行います。工事には時間がかかる場合があるため、早めに手配しましょう。

- オフィス家具・OA機器の手配: デスク、椅子、キャビネット、複合機、パソコンなどを新たに購入またはリース契約します。

- 引っ越し業者の選定・依頼: 複数の業者から見積もりを取り、オフィス移転の実績が豊富な業者を選びます。

- 各種届出: 法務局(本店移転登記)、税務署、社会保険事務所、ハローワークなどへの住所変更の届出が必要です。また、取引先や顧客への移転案内状の発送も忘れずに行います。

- 現在のオフィスの解約手続き: 契約書で定められた解約予告期間に従って、現在の貸主へ解約通知を提出します。

これらのタスクをリスト化し、担当者とスケジュールを明確にして管理することが、混乱なくスムーズな移転を成功させる秘訣です。

賃貸オフィスの探し方・情報収集の方法

自社の希望条件に合ったオフィスを見つけるためには、効果的な情報収集が欠かせません。ここでは、賃貸オフィスを探すための代表的な2つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

物件検索サイトで探す

インターネットが普及した現在、多くの人がまず利用するのが物件検索サイトです。手軽に膨大な情報にアクセスできるのが最大の魅力です。

メリット:

- 手軽さと網羅性: 時間や場所を選ばず、パソコンやスマートフォンからいつでも物件探しを始められます。エリアや賃料、広さといった条件で絞り込むことで、数多くの物件情報を効率的に閲覧できます。

- 相場観の把握: 多くの物件を比較することで、希望するエリアの賃料相場や、どのような物件が多いのかといった市場の動向を掴むことができます。これは、不動産会社と交渉する際の予備知識としても役立ちます。

- 匿名性: 不動産会社に直接連絡する前に、自分のペースでじっくりと情報を集めたい場合に適しています。しつこい営業を受ける心配もありません。

デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上に掲載されていても既に契約済み(おとり物件)である可能性があります。情報の更新が追いついていないケースも散見されます。

- 非公開物件の情報がない: 市場に出回る物件の中には、貸主の意向などにより、ウェブサイトには掲載されない「非公開物件」が存在します。優良物件は、不動産会社が既存の顧客に優先的に紹介することが多く、サイト上には出てこないことがあります。

- 専門的なアドバイスは得られない: サイトはあくまで情報提供の場であり、個別の事情に合わせた専門的なアドバイスや、条件交渉のサポートは受けられません。

物件検索サイトは、オフィス探しの初期段階で、広く情報を集めたり、相場観を養ったりするのに非常に有効なツールです。気になる物件をいくつかピックアップし、その後の不動産会社への相談に繋げるという使い方が賢明です。

不動産会社に相談する

事業用不動産を専門に扱う不動産会社に相談することは、オフィス探しを成功させるための王道と言えます。専門家ならではのサポートが受けられるのが最大の強みです。

メリット:

- 非公開物件の紹介: 不動産会社は、ウェブサイトには掲載されていない独自の物件情報や、これから空く予定の物件情報を持っていることがあります。条件の良い物件ほど、非公開で扱われる傾向があるため、質の高い物件に出会える可能性が高まります。

- 専門的なアドバイス: オフィス移転のプロとして、希望条件をヒアリングした上で、専門家の視点から最適な物件を提案してくれます。自分たちでは気づかなかったようなエリアや物件の選択肢を示してくれることもあります。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件(フリーレントの付与など)について、貸主側と交渉を行ってくれます。市場の動向を踏まえたプロの交渉により、より有利な条件で契約できる可能性があります。

- 手間と時間の削減: 希望条件を伝えれば、条件に合った物件を探し、内覧の手配まで行ってくれるため、担当者の手間と時間を大幅に削減できます。

デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識や経験、熱意によって、提案の質が大きく左右されることがあります。自社の要望を的確に汲み取り、親身に対応してくれる担当者を見つけることが重要です。

- 囲い込みのリスク: 一部の不動産会社では、自社が扱う物件(元付物件)ばかりを優先的に紹介するケースもあります。複数の不動産会社に相談したり、自分でもサイトで情報収集したりすることで、客観的な判断ができるようにしましょう。

オフィス探しを本格的に進める段階では、事業用不動産に強みを持つ信頼できる不動産会社をパートナーに選ぶことが、成功への近道です。企業のウェブサイトで実績を確認したり、複数の会社と面談して比較したりして、最適なパートナーを見つけましょう。

賃貸オフィスの契約にかかる費用

オフィス移転は、事業にとって大きな投資です。契約時に必要な「初期費用」と、移転に伴って発生する「移転関連費用」の全体像を正確に把握し、十分な資金を準備しておくことが不可欠です。

初期費用

賃貸借契約を締結する際に、一括で支払う必要がある費用です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が目安となります。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 賃料(前家賃) | 入居する月の賃料。月の途中で入居する場合は日割り計算される。 | 賃料1ヶ月分 |

| 共益費・管理費 | 入居する月の共益費・管理費。賃料同様、日割り計算される。 | 共益費1ヶ月分 |

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復費用のための担保金。退去時に一部または全部が返還される。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどに備える保険。加入が義務付けられることが多い。 | 2年間で15,000円~ |

| 保証委託料 | 保証会社を利用する場合に支払う費用。 | 賃料総額の50%~100% |

賃料(前家賃)

契約時に、入居する月の賃料を前払いで支払います。例えば4月1日から入居する場合、4月分の賃料を3月末までに支払うのが一般的です。

共益費・管理費

賃料と同様に、入居する月の共益費・管理費も前払いで支払います。共益費は、ビル全体の共用部分の維持管理に使われる費用です。

保証金(敷金)

オフィス契約の初期費用の中で最も大きな割合を占めるのが保証金です。住居用の敷金と同様の性格を持ちますが、相場が賃料の6ヶ月〜12ヶ月分と非常に高額になります。これは、事業用賃貸の方が賃料滞納リスクや、原状回復費用が高額になる傾向があるためです。退去時に、原状回復費用や未払い賃料、後述する「償却費」などが差し引かれて返還されます。

礼金

貸主への謝礼として支払う費用で、返還されることはありません。最近では礼金なし(ゼロ)の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件を紹介・斡旋してくれた不動産会社に支払う手数料です。宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

火災保険料

万一の火災や水漏れなどで、ビルや他のテナントに損害を与えてしまった場合に備えるための保険です。貸主から特定の保険会社を指定される場合と、借主が自由に選べる場合があります。

保証委託料

近年、連帯保証人の代わりに、保証会社の利用を必須とする物件が増えています。その際に保証会社に支払うのが保証委託料です。初回契約時に賃料総額(賃料+共益費)の50%〜100%、その後は1年ごとに更新料がかかるのが一般的です。

移転関連費用

契約時の初期費用とは別に、オフィスを移転し、業務を開始できる状態にするまでには、様々な費用が発生します。これらは見落とされがちですが、合計するとかなりの金額になるため、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。

内装工事費

借りたオフィス空間を、自社の仕様に合わせて使いやすくするための工事費用です。

- パーテーション設置工事: 会議室や役員室などを作るための間仕切り工事。

- 電源・LAN・電話配線工事: デスクの配置に合わせた配線工事。

- 照明・空調工事: 必要に応じて追加や移設を行います。

- 床・壁・天井の仕上げ工事: コーポレートカラーを取り入れたり、デザイン性を高めたりする場合に発生します。

内装工事費は、工事の規模や仕様によって数百万円から数千万円に及ぶこともあり、移転費用の中でも大きなウェイトを占めます。複数の業者から相見積もりを取ることが重要です。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、OA機器などを運搬するための費用です。荷物の量、移動距離、作業員の人数、作業を行う曜日や時間帯(休日や夜間は割高になる)によって料金が変動します。

インターネット・電話回線工事費

新しいオフィスでインターネットやビジネスフォンを利用するための初期工事費用です。特に、光回線を新たに引き込む場合は、高額になることがあります。

オフィス家具・OA機器購入費

移転を機に、デスク、椅子、キャビネット、複合機、サーバーなどを新調する場合の費用です。従業員が増える場合は、その分の追加購入も必要になります。コストを抑えるために、中古品やリースを利用するのも有効な選択肢です。これらの移転関連費用は、物件そのものにかかる費用とは別にかかる「隠れたコスト」です。総額でいくらかかるのかを事前にシミュレーションし、余裕を持った資金計画を立てることが、オフィス移転を成功させるための重要な鍵となります。

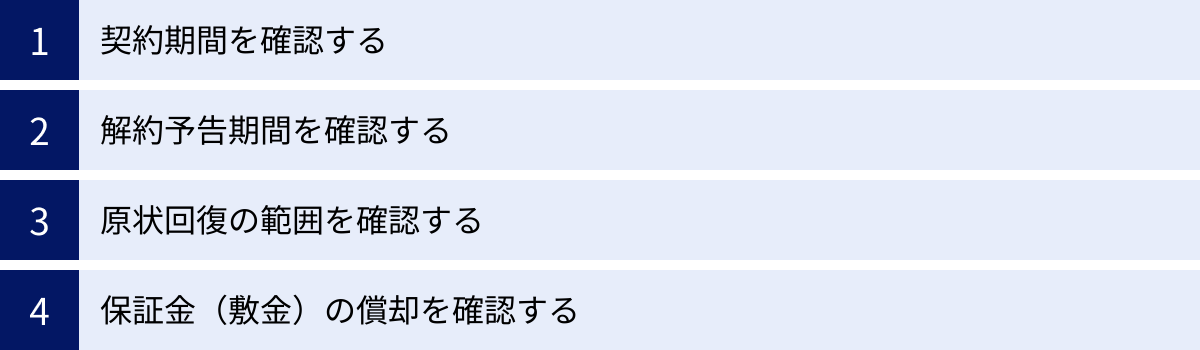

賃貸オフィス契約時の4つの注意点

賃貸借契約書は、法的拘束力を持つ重要な書類です。サインする前に内容を十分に理解し、不利な条項がないかを確認することが、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。ここでは、特に注意して確認すべき4つのポイントを解説します。

① 契約期間を確認する

契約期間は、事業計画に直接的な影響を与える重要な項目です。契約の種類によって、その性質が大きく異なります。

一般的な契約期間(普通借家契約と定期借家契約)

賃貸オフィス契約には、主に2つの種類があります。

- 普通借家契約(ふつうしゃっかけいやく):

- 特徴: 契約期間は通常2〜3年で設定されますが、契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするためには、「建物の老朽化による建て替え」など、法律で定められた「正当事由」が必要となり、借主の権利が強く保護されています。

- メリット: 長期的に安定して事業を続けたい企業にとって、安心して入居し続けられる契約形態です。

- デメリット: 貸主側からすると簡単に解約できないため、定期借家契約に比べて賃料がやや高めに設定される傾向があります。

- 定期借家契約(ていきしゃっかけいやく):

- 特徴: あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約は確定的に終了します。引き続き入居したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要がありますが、貸主側に再契約に応じる義務はありません。

- メリット: 貸主にとっては将来の計画が立てやすく、その分、普通借家契約に比べて賃料が割安な場合があります。借主にとっても、期間限定のプロジェクトオフィスなど、利用期間が明確な場合には適しています。

- デメリット: 事業が好調で同じ場所で続けたくても、貸主の都合で再契約できずに退去しなければならないリスクがあります。長期的な事業拠点としては不安定な側面を持ちます。

自社の事業計画を踏まえ、どちらの契約形態が適しているのかを慎重に判断することが極めて重要です。契約書に「本契約は更新がなく、期間満了により終了する」といった文言があれば、それは定期借家契約です。

② 解約予告期間を確認する

事業の拡大や縮小、あるいはその他の理由で、契約期間の途中でオフィスを移転(中途解約)する必要が生じることもあります。その際に重要となるのが「解約予告期間」です。

いつまでに解約を申し出る必要があるか

解約予告期間とは、借主が解約を希望する場合、貸主に対して「何ヶ月前までに通知しなければならないか」を定めた期間のことです。

住居用賃貸では1〜2ヶ月前が一般的ですが、オフィス賃貸では、3ヶ月前〜6ヶ月前が標準的です。特に、大型ビルや人気エリアの物件では、12ヶ月(1年)前予告という長期の期間が設定されていることも珍しくありません。

例えば、解約予告期間が「6ヶ月前」の物件で、3月末に退去したい場合は、前年の9月末までに解約を通知する必要があります。もし通知が遅れて10月末になってしまった場合、退去できるのは翌年の4月末となり、1ヶ月分の余計な賃料が発生します。

この期間が長いと、急な移転が必要になった際に、新旧オフィスの賃料を二重で支払う期間(二重家賃)が長くなり、大きなコスト負担となります。契約前に解約予告期間を必ず確認し、その期間が自社の事業の柔軟性を損なうものでないかを検討する必要があります。

③ 原状回復の範囲を確認する

退去時に最もトラブルに発展しやすいのが、この「原状回復」に関する問題です。どこまでを借主の責任と費用負担で元に戻す必要があるのか、その範囲を契約時に明確にしておくことが不可欠です。

経年劣化と通常損耗の扱い

法律上の原則では、原状回復義務は「借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」について発生します。つまり、普通に使っていて生じる汚れや傷(通常損耗)や、時間の経過によって自然に発生する建物の劣化(経年劣化)については、貸主の負担とされています。これは、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも示されている考え方です。

しかし、これはあくまで原則論です。

特約の有無と内容

オフィス賃貸の実務では、契約書に「特約」として、通常損耗や経年劣化の修繕費用も借主の負担とする旨が定められているケースが非常に多く見られます。この特約は、法的に有効と判断されることが多いため、契約書の内容がすべてに優先します。

具体的には、以下のような内容が特約として定められていることがあります。

- 「退去時には、壁紙(クロス)および床材(カーペットタイル等)を全面的に張り替えるものとする」

- 「専門業者による室内クリーニング費用は、借主の負担とする」

- 「原状回復工事は、貸主が指定する業者によって行うものとする」

これらの特約がある場合、たとえ室内をきれいに使っていても、退去時に高額な修繕費用を請求される可能性があります。契約書、特に「原状回復」や「特約」に関する条項は一言一句を注意深く読み、不明な点があれば必ず不動産会社や貸主に確認し、書面で回答をもらうなどの対策が必要です。

④ 保証金(敷金)の償却を確認する

保証金(敷金)は、退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されるのが原則ですが、「償却」という特約が付いている場合、返還額が大きく減ってしまうため注意が必要です。

解約時に返還されない割合(償却)があるか

保証金の償却(しょうきゃく)とは、解約時に、預けた保証金の中から一定の割合が、理由を問わず無条件に差し引かれる(返還されない)という特約です。「敷引き(しきびき)」と呼ばれることもあります。

例えば、「保証金10ヶ月、うち償却2ヶ月」という契約の場合、退去時に問題がなくても、保証金のうち2ヶ月分は自動的に差し引かれ、返還されるのは最大でも8ヶ月分となります。さらに、そこから原状回復費用が差し引かれることになります。

また、「毎年10%を償却する」といったように、契約期間に応じて償却されるケースもあります。この場合、長く入居すればするほど、返還される保証金は少なくなっていきます。

この償却の特約は、特に西日本(関西地方など)の商慣習として見られることが多いですが、首都圏の物件でも設定されている場合があります。保証金は高額なため、償却の有無はキャッシュフローに大きな影響を与えます。契約書の「保証金」の条項に、「償却」「敷引き」といった文言がないか、必ず確認しましょう。

おすすめの賃貸オフィス物件検索サイト

賃貸オフィス探しを始めるにあたり、まずはオンラインの物件検索サイトで情報を集め、市場の相場観を掴むのが効率的です。ここでは、それぞれ特徴の異なる代表的な物件検索サイトを5つ紹介します。

(注:各サイトの特徴は2024年5月時点の公式サイト情報を基に記述しています。)

CBRE

CBREは、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。日本国内でも、オフィス仲介においてトップクラスの実績を誇ります。

- 特徴: 大規模オフィスやハイグレードビルに強みを持っています。単なる物件仲介に留まらず、市場調査レポートの提供や、企業の不動産戦略(CRE戦略)に関するコンサルティングまで、総合的なサービスを展開しているのが特徴です。専門性が高く、外資系企業や大企業の移転ニーズに的確に応えることができます。

- ターゲット層: 大企業、中堅企業、外資系企業、専門的なコンサルティングを求める企業。

- サイトの使い勝手: 詳細な市場データや分析レポートが豊富に掲載されており、情報収集にも役立ちます。物件検索機能も充実していますが、どちらかというと専門家向けの側面が強いかもしれません。

- 参照:シービーアールイー株式会社 公式サイト

officee

officee(オフィシー)は、特にスタートアップやベンチャー企業から高い支持を得ている賃貸オフィス検索サイトです。

- 特徴: 仲介手数料が無料の物件を多数掲載している点が最大の魅力です。初期費用を少しでも抑えたい成長期の企業にとっては、非常に大きなメリットとなります。サイトのデザインもモダンで直感的であり、若い世代の経営者にも使いやすいと評判です。物件の写真が豊富で、内覧前に室内の雰囲気を掴みやすいのも特徴です。

- ターゲット層: スタートアップ、ベンチャー企業、中小企業、IT関連企業。

- サイトの使い勝手: シンプルで分かりやすいインターフェースで、サクサクと物件を探せます。「居抜き」「セットアップオフィス」など、イマドキのニーズに合わせた特集も充実しています。

- 参照:株式会社officee 公式サイト

アットホーム

アットホームは、居住用不動産で非常に高い知名度を誇りますが、事業用不動産の分野でも長い歴史と実績を持っています。

- 特徴: 全国を網羅する圧倒的な情報量が強みです。都心部だけでなく、地方都市の物件も豊富に掲載されています。オフィスだけでなく、店舗、倉庫、工場など、多種多様な事業用物件を探すことができます。長年の運営で培った不動産会社との強いネットワークにより、幅広い物件情報が集まっています。

- ターゲット層: 中小企業、個人事業主、地方で物件を探している事業者、店舗や倉庫を探している事業者。

- サイトの使い勝手: 居住用サイトで培われた使いやすい検索機能が特徴で、初心者でも直感的に操作できます。地域に密着した不動産会社が多く加盟しているため、掘り出し物の物件が見つかる可能性もあります。

- 参照:アットホーム株式会社 公式サイト

SUUMO

SUUMO(スーモ)も、アットホームと同様に居住用不動産サイトとして絶大な人気を誇りますが、事業用物件の検索も可能です。

- 特徴: 地図からの検索機能や、豊富な写真・パノラマ画像が特徴です。オフィスの場所や周辺環境を視覚的に確認しながら探したい場合に非常に便利です。掲載されている物件は、比較的小規模なオフィスやSOHO向けの物件も多い印象です。

- ターゲット層: 小規模オフィスを探す企業、個人事業主、SOHOワーカー、初めてオフィスを借りる人。

- サイトの使い勝手: ユーザーインターフェースが洗練されており、ストレスなく物件探しができます。特に、通勤時間や路線から検索する機能は、従業員の利便性を重視する場合に役立ちます。

- 参照:株式会社リクルート SUUMO(事業用)公式サイト

LIFULL HOME’S

LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)は、「LIFULL HOME’S ビジネス」という専門サイトを運営しており、事業用不動産に特化した情報を提供しています。

- 特徴: オフィス、店舗、倉庫、貸地など、幅広い種類の事業用物件を網羅的に扱っています。「居抜き物件」や「ロードサイド店舗」など、特定のニーズに合わせた検索がしやすいように工夫されています。物件の問い合わせ履歴を管理できる機能など、ユーザーにとって便利な機能も充実しています。

- ターゲット層: 中小企業、個人事業主、多店舗展開を目指す企業、特定の用途(倉庫、工場など)で物件を探している事業者。

- サイトの使い勝手: 専門サイトだけあり、事業用物件を探すための絞り込み条件が細かく設定できます。サイト内で物件を比較検討しやすく、効率的な情報収集が可能です。

- 参照:株式会社LIFULL LIFULL HOME’S ビジネス公式サイト

| サイト名 | 主な特徴 | 特に適したターゲット層 |

|---|---|---|

| CBRE | 大規模・ハイグレードビルに強く、専門的なコンサルティングも提供 | 大企業、外資系企業 |

| officee | 仲介手数料無料の物件が豊富。スタートアップに人気 | スタートアップ、ベンチャー企業 |

| アットホーム | 全国を網羅する圧倒的な情報量。地方や多様な物件種別に強い | 中小企業、地方の事業者 |

| SUUMO | 地図検索や豊富な写真が魅力。小規模オフィスやSOHO向けも多い | 小規模オフィス、SOHOワーカー |

| LIFULL HOME’S | 事業用専門サイト。居抜きなど特定のニーズに対応した検索がしやすい | 多店舗展開企業、多様な用途の事業者 |

賃貸オフィスに関するよくある質問

最後に、賃貸オフィス探しや契約に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

住居用の賃貸物件をオフィスとして利用できる?

原則として、住居として契約した物件を、無断でオフィス(事務所)として利用することはできません。多くの賃貸マンションやアパートでは、管理規約や賃貸借契約書で「居住専用」と定められており、事業目的での使用が禁止されています。

無断で事業利用した場合、以下のようなリスクがあります。

- 不特定多数の人の出入りが防犯上の問題となる

- 騒音や郵便物の増加などが他の居住者の迷惑となる

- 看板の設置が景観を損なう

これらの理由から、規約違反が発覚した場合は、貸主から契約を解除され、退去を求められる可能性があります。税務上、家賃の一部を経費として計上することは可能ですが、それはあくまで「自宅兼事務所」として一部を事業に使っている場合の話であり、賃貸借契約上のルールとは別問題です。事業の拠点として利用する場合は、必ず「事務所利用可」や「SOHO可」の物件を選びましょう。

入居審査ではどのような点がチェックされる?

貸主にとって最も懸念されるのは「賃料の滞納」と「トラブル」です。そのため、入居審査では、借主である企業に継続的な支払い能力があり、信頼できる相手かどうかを多角的に審査します。

主なチェックポイントは以下の通りです。

- 財務状況: 提出された決算書(通常3期分)を基に、売上、利益、自己資本比率など、企業の経営状態が厳しくチェックされます。安定した収益を上げているか、債務超過に陥っていないかなどが重視されます。

- 事業内容: どのような事業を行っているか、その事業に安定性や将来性があるかが見られます。公序良俗に反する事業や、法的にグレーな事業は当然ながら審査に通りません。

- 企業の実績・沿革: 設立からの年数や事業実績も評価の対象となります。設立間もない新設法人の場合は、代表者の経歴や詳細な事業計画書の提出が求められ、その内容が審査の重要な判断材料となります。

- 連帯保証人: 連帯保証人の年収や勤務先、信用情報なども審査されます。

審査を通過するためには、求められた書類を迅速かつ正確に提出し、貸主の質問にも誠実に対応する姿勢が重要です。

個人事業主やフリーランスでも契約できる?

はい、個人事業主やフリーランスでも賃貸オフィスを契約することは可能です。ただし、一般的に法人に比べて社会的な信用度が低いと見なされるため、入居審査のハードルは高くなる傾向があります。

審査では、法人における決算書の代わりに、直近数年分の確定申告書の提出を求められます。ここで、安定した事業所得があることを証明する必要があります。また、事業内容や実績をまとめたポートフォリオ、今後の事業計画書などを任意で提出すると、信頼性をアピールする上で効果的です。

連帯保証人を求められるケースがほとんどですが、適切な保証人がいない場合は、保証会社の利用が必須となります。いずれにせよ、安定した収入と事業の継続性を客観的な資料で示すことが、審査通過の鍵となります。

「SOHO可」物件とは?

SOHOとは「Small Office/Home Office」の略で、小さなオフィスや自宅を仕事場とする働き方、またはその物件を指します。

「SOHO可物件」は、住居としての利用を主としながら、小規模な事業の拠点として使うことも認められている物件のことです。一般的な事務所(オフィス)物件と住居物件の中間的な位置づけと言えます。

SOHO可物件の注意点:

- 法人登記: 法人登記ができない物件が多いです。登記が必要な場合は、契約前に必ず確認が必要です。

- 看板設置: 建物の外に看板や表札を出すことが禁止されている場合がほとんどです。

- 来客: 不特定多数の人の出入りは想定されていません。来客が多い業種には不向きです。

- 利用規模: あくまで小規模な事業が前提です。従業員を雇用して本格的なオフィスとして利用することは通常認められません。

Webデザイナーやライター、コンサルタントなど、自宅兼仕事場で、来客が少なく、一人または少人数で業務を行うフリーランスや個人事業主に適した物件と言えます。

まとめ

本記事では、賃貸オフィス探しで失敗しないための7つのポイントから、契約までの具体的な7つのステップ、費用、注意点、そして情報収集の方法まで、包括的に解説してきました。

改めて、オフィス探しの成功を左右する7つの重要ポイントを振り返りましょう。

- エリアと立地: 取引先、従業員、業務の利便性から戦略的に選ぶ。

- 広さとレイアウト: 現在の従業員数と将来の事業拡大を見据えて計画する。

- 設備と仕様: ネット環境、電源容量、空調、セキュリティは業務の生命線。

- 築年数と耐震性: 従業員の安全と事業継続のために新耐震基準は必須。

- 総額費用: 初期費用とランニングコストの全体像を正確に把握する。

- 契約内容: 契約期間、解約予告、原状回復の範囲を隅々まで確認する。

- 複数の物件比較: 即決せず、必ず複数の物件を内覧して客観的に判断する。

オフィス移転は、単なる「引っ越し」ではありません。それは、企業の未来を形作り、事業の成長をドライブするための極めて重要な経営判断です。従業員が誇りを持ち、いきいきと働ける環境を整えることは、生産性の向上、イノベーションの創出、そして優秀な人材の獲得・定着に繋がり、企業の競争力を根底から支えます。

この記事で解説した知識を羅針盤として、まずは自社の「理想のオフィス像」を明確に描くことから始めてみてください。そして、計画的に、しかし時には大胆に、未来への投資となる最高のオフィス探しに乗り出しましょう。

あなたのビジネスが、新しいオフィスという翼を得て、さらに大きく飛躍することを心から願っています。