オフィスの移転や新規開設は、企業にとって重要な経営判断の一つです。その際、最も大きなウェイトを占めるのが「賃料」ではないでしょうか。しかし、賃貸オフィスの賃料相場は、エリアやビルのグレード、築年数など様々な要因によって大きく変動するため、その適正価格を把握するのは容易ではありません。自社の予算や事業戦略に合わない高すぎる賃料の物件を契約してしまえば、経営を圧迫する要因になりかねません。逆に、相場を知らずに安さだけで選んでしまうと、従業員の働きやすさや生産性、企業のブランドイメージを損なう可能性もあります。

企業が持続的に成長していくためには、事業計画に基づいた適切なコスト管理が不可欠です。オフィスコスト、特に月々の賃料を最適化することは、経営基盤を安定させ、競争力を高めるための重要なステップと言えるでしょう。

この記事では、賃貸オフィスの賃料相場について、初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説します。

- 賃料相場の基準となる「坪単価」の基本的な考え方

- 賃料が決まる7つの重要な要素

- 東京23区や全国主要都市の具体的なエリア別賃料相場

- 賃料以外にかかる初期費用やランニングコストの内訳

- コストを抑えながら理想のオフィスを見つけるための具体的な方法

- 今後の賃貸オフィス市場の動向と予測

これらの情報を体系的に理解することで、自社のニーズに最適なオフィスを、適正な価格で見つけるための知識が身につきます。これからオフィスの移転や開設を検討している経営者や総務担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、賢いオフィス選びを実現してください。

目次

そもそも坪単価とは

賃貸オフィスの物件情報を比較検討する際に、必ず目にするのが「坪単価」という言葉です。これは、オフィスの賃料水準を示す最も基本的な指標であり、物件の割安・割高を判断する上で欠かせないものです。この坪単価を正しく理解することが、適正な賃料相場を把握するための第一歩となります。

坪単価とは、文字通り「1坪(つぼ)あたりの月額賃料」を指します。オフィスは物件ごとに面積が異なるため、月額の総額賃料だけを比較しても、どちらが実質的に高いのか安いのかを判断するのは困難です。そこで、面積の単位を「1坪」に統一し、その単価を比較することで、広さの違う物件同士でも公平に賃料水準を比べられるようになります。

計算方法は非常にシンプルです。

坪単価 = 月額賃料 ÷ 契約面積(坪数)

例えば、月額賃料500,000円で広さが25坪のオフィスAと、月額賃料660,000円で広さが30坪のオフィスBがあったとします。

- オフィスAの坪単価: 500,000円 ÷ 25坪 = 20,000円/坪

- オフィスBの坪単価: 660,000円 ÷ 30坪 = 22,000円/坪

この場合、月額の総額賃料はオフィスBの方が高いですが、坪単価で比較するとオフィスAの方が1坪あたり2,000円安い、つまり割安であると判断できます。このように、坪単価は物件のコストパフォーマンスを測るための「共通の物差し」として機能します。

ここで注意したいのが、面積の単位です。不動産取引では昔からの慣習で「坪」が使われることが多いですが、物件概要には国際単位系の「平米(㎡)」で表記されていることも少なくありません。両者の関係性を覚えておくと便利です。

- 1坪 ≒ 3.30578㎡

- 1㎡ ≒ 0.3025坪

平米数から坪数を計算する場合は、「平米数 × 0.3025」もしくは「平米数 ÷ 3.30578」で算出できます。例えば、100㎡のオフィスは約30.25坪となります。

もう一つ、坪単価を見る上で非常に重要なポイントがあります。それは、表示されている坪単価に「共益費(管理費)」が含まれているかどうかです。賃料の表示方法には、主に「ネット(Net)」と「グロス(Gross)」の2種類があります。

- ネット賃料(Net): 共益費を含まない、純粋な室内の賃料のみを指します。物件情報には「賃料」と「共益費」が別々に記載されます。

- グロス賃料(Gross): 賃料と共益費を合算した総額の賃料を指します。この場合、坪単価も共益費込みの総額を基に計算されます。

物件を比較する際は、このどちらの価格で表示されているかを確認し、条件を揃える必要があります。例えば、A物件がネット坪単価20,000円(共益費別途3,000円/坪)、B物件がグロス坪単価22,000円(共益費込)だった場合、A物件の実質的な坪単価は23,000円となり、B物件の方が割安であると分かります。比較検討する際は、必ず共益費を含めた「グロス坪単価」で比較することが、正確なコスト判断に繋がります。

このように、坪単価は賃貸オフィス選びにおける羅針盤のような役割を果たします。エリアごとの相場を坪単価で把握し、気になる物件の坪単価と比較することで、その物件の価格が適正かどうかを客観的に判断できるようになるのです。

賃貸オフィスの賃料相場を決める7つの要素

賃貸オフィスの賃料、すなわち坪単価は、一つの要因だけで決まるわけではありません。立地や建物のスペックなど、複数の要素が複雑に絡み合って形成されています。ここでは、賃料相場を左右する代表的な7つの要素を詳しく解説します。これらの要素を理解することで、なぜこの物件はこの賃料なのか、という価格の背景を読み解くことができるようになります。

① エリア・立地

賃料を決定づける最も大きな要因が「エリア・立地」です。どのエリアにオフィスを構えるかによって、坪単価は数万円単位で変動します。

一般的に、東京の丸の内・大手町や、大阪の梅田といった、各都市を代表する中心的なビジネス地区(CBD: Central Business District)は賃料が最も高くなります。 これらのエリアは、交通の結節点でありアクセスに優れているだけでなく、大手企業の本社や金融機関、官公庁が集積しているため、ビジネス上の利便性が非常に高いからです。また、「丸の内にオフィスがある」といったエリアのブランドイメージそのものが、企業の信用力や採用活動における魅力に繋がることも、賃料を押し上げる要因となっています。

一方で、都心から少し離れた準都心エリアや郊外のエリアになるほど、賃料は安くなる傾向にあります。ただし、近年はIT企業が渋谷や六本木に集積するように、業種によって人気のエリアが形成されることも多く、必ずしも伝統的なビジネス街だけが評価されるわけではありません。自社の取引先や顧客へのアクセス、従業員の通勤利便性、そしてエリアが持つイメージなどを総合的に勘案して、最適なエリアを選択することが重要です。

② 最寄り駅からの距離

同じエリア内であっても、「最寄り駅からどれだけ近いか」という要素は賃料に大きく影響します。一般的に、オフィス探しでは「駅から徒歩5分以内」が一つの目安とされますが、この数分の差が坪単価に明確に反映されます。

特に、駅直結や駅から徒歩1〜2分といった利便性の高い物件は、希少価値が高く、相場よりも高い賃料が設定されます。 雨に濡れずに通勤できる、顧客が訪問しやすいといったメリットは、従業員満足度の向上やビジネスチャンスの拡大に直結するため、多くの企業にとって魅力的に映るからです。

逆に、駅から徒歩10分以上離れると、賃料は大きく下がる傾向にあります。日々の通勤や営業活動での移動を考えると不便さは増しますが、その分コストを大幅に削減できる可能性があります。従業員の多くが自転車通勤であったり、来客が少なかったりする業態であれば、あえて駅から少し離れた物件を選ぶことも合理的な選択肢となり得ます。

③ 築年数

建物の「築年数」も、賃料を左右する分かりやすい指標の一つです。一般的に、新築や築浅(築5年以内など)の物件は賃料が高く、築年数が経過するほど安くなる傾向にあります。

新築・築浅物件が高く評価される理由は、主に以下の点にあります。

- デザイン性: 最新のデザイントレンドを取り入れた外観やエントランスは、企業のイメージアップに貢献します。

- 最新設備: 省エネ性能の高い空調設備や、高速な通信インフラ、セキュリティシステムなどが標準装備されていることが多いです。

- 耐震性: 1981年6月以降に適用された「新耐震基準」を満たしていることはもちろん、さらに厳しい基準や最新の制震・免震構造が採用されている場合もあり、安全性が高いです。

一方で、築年数が古い物件(築20年以上など)は、設備が旧式であったり、デザインが時代に合わなかったりすることから、賃料は割安に設定されます。しかし、築古物件でも大規模なリノベーションやリニューアルが行われ、内装や設備が一新されている場合は、新築同様の快適性を持ちながら、比較的安価な賃料で借りられることもあります。物件を探す際は、単に築年数だけで判断するのではなく、管理状態やリノベーションの有無も確認することが重要です。

④ ビルのグレード・規模

オフィスビルは、その規模や設備水準によってグレード分けされており、これも賃料に大きく影響します。明確な定義はありませんが、一般的に以下のような基準で「Aグレード(ハイグレード)」「Bグレード(ミドルグレード)」「Cグレード(スタンダード)」などに分類されます。

| グレード | 基準階面積(目安) | 天井高(目安) | 特徴 | 賃料水準 |

|---|---|---|---|---|

| Aグレード | 500坪以上 | 2.8m以上 | 大規模・高層、最新設備、高い耐震性、充実した共用部、ステータス性が高い | 高い |

| Bグレード | 100坪~500坪 | 2.6m~2.8m | 中規模、標準的な設備、主要エリアに立地 | 中程度 |

| Cグレード | 100坪未満 | 2.6m未満 | 小規模、築年数が古い場合が多い、必要最低限の設備 | 安い |

Aグレードビルは、延床面積が広く、1フロアの面積も大きい大規模ビルが中心です。エントランスは開放的で高級感があり、エレベーターの数も多く、リフレッシュスペースや貸し会議室といった共用施設が充実していることも特徴です。このようなビルは企業のブランドイメージ向上に直結するため、大手企業や外資系企業に人気があり、賃料も最高水準となります。

Bグレード、Cグレードと規模が小さくなるにつれて、設備は標準的になり、賃料も手頃になっていきます。自社の事業規模や従業員数、求めるブランドイメージに合わせて、どのグレードのビルが最適かを見極める必要があります。

⑤ 設備・仕様

個々のビルの「設備や仕様」も、働きやすさや業務効率に直結し、賃料を左右する重要な要素です。チェックすべき主な設備・仕様には以下のようなものがあります。

- 空調: フロア全体で一括管理される「セントラル空調」か、区画ごとに温度設定やON/OFFが可能な「個別空調」か。個別空調の方が自由度が高く、残業や休日出勤が多い企業には好まれます。

- 床仕様: 配線を床下に収納できる「OAフロア(フリーアクセスフロア)」かどうか。高さ(50mm〜100mm)も重要で、配線量が多いIT企業などでは十分な高さが求められます。

- セキュリティ: 24時間有人警備、機械警備、ICカードによる入退室管理システムなど、セキュリティレベルが高いほど賃料も高くなる傾向があります。

- 耐震基準: 1981年6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしているかは最低限の確認事項です。さらに、揺れを制御する「制震構造」や、揺れを建物に伝えない「免震構造」を採用したビルは、安全性が高く評価され、賃料も高くなります。

- その他: エレベーターの数や待ち時間、男女別トイレ・パウダールームの仕様、駐車場・駐輪場の有無、リフレッシュスペースや喫煙所の設置状況なども、快適性や利便性を測る上で重要なポイントです。

⑥ 階数

同じビル内であっても、「どの階に入居するか」によって賃料が変わることがあります。一般的には、高層階になるほど賃料は高く設定される傾向にあります。

高層階は、眺望が良く、開放感があるため人気があります。また、外部からの騒音や視線が届きにくく、セキュリティ面でも有利とされることがあります。企業の役員室や応接室を眺望の良い高層階に配置することで、ステータス性を高めるという狙いもあります。

一方、低層階は高層階に比べて賃料が割安になる場合があります。エレベーターの待ち時間が短く、災害時には階段での避難がしやすいといったメリットもあります。特に、不特定多数の来客があるショールームや店舗などを兼ねる場合は、アクセスしやすい1階や2階が好まれますが、その場合は路面店としての価値が加わるため、逆に中層階よりも賃料が高くなることもあります。

⑦ 契約面積(坪数)

最後に、「どれくらいの面積(坪数)を借りるか」も坪単価に影響を与えることがあります。一般的に、同じビル内でより広い面積を借りる場合、坪単価が割安になる「ボリュームディスカウント」が適用されることがあります。

ビルオーナーからすれば、一つのテナントに広い面積を長期間貸し出す方が、管理の手間や空室リスクを低減できるため、賃料交渉に応じやすくなるのです。例えば、同じビルで20坪を借りる場合と200坪を借りる場合では、後者の方が坪単価が数千円安くなるケースも珍しくありません。

逆に、ワンフロアを細かく分割した小規模区画は、坪単価が割高に設定される傾向があります。管理コストが相対的に高くなることや、小規模オフィスへの高い需要が背景にあります。そのため、複数の小規模区画を借りるよりも、一つの広い区画を借りる方が、トータルコストを抑えられる可能性があります。

これらの7つの要素がどのように組み合わさっているかを見極めることで、提示された賃料が相場に対して妥当なのかを判断し、より戦略的なオフィス選びが可能になります。

【東京エリア別】賃貸オフィスの賃料相場

日本のビジネスの中心地である東京23区は、エリアによってオフィス賃料の相場が大きく異なります。ここでは、最新の市場データに基づき、東京の主要エリアを「都心5区」「準都心」「その他23区」に分け、それぞれの賃料相場と特徴を解説します。

※以下に示す坪単価は、共益費込みの募集賃料の目安であり、ビルのグレード、築年数、駅からの距離などによって変動します。最新の市況を反映するものではありますが、あくまで参考値としてご活用ください。

都心5区(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)の賃料相場

都心5区は、東京のオフィス市場の中核を成すエリアであり、国内で最も賃料相場が高い地域です。交通網が発達し、ビジネス機能が高度に集積しているため、多くの企業が本社や主要拠点を構えています。

| 区 | 代表的なエリア | 坪単価相場(目安) |

|---|---|---|

| 千代田区 | 丸の内・大手町 | 30,000円 ~ 45,000円 |

| 中央区 | 銀座・日本橋 | 25,000円 ~ 40,000円 |

| 港区 | 新橋・六本木 | 23,000円 ~ 38,000円 |

| 新宿区 | 西新宿・四谷 | 21,000円 ~ 35,000円 |

| 渋谷区 | 渋谷・恵比寿 | 24,000円 ~ 39,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 等の公開情報を基に作成(2024年時点の相場観)

千代田区(丸の内・大手町エリア)

千代田区、特に丸の内・大手町・有楽町エリアは、日本で最もステータス性が高く、賃料相場も最高水準を誇ります。東京駅に隣接し、皇居を望むこのエリアには、三大メガバンクをはじめとする金融機関、総合商社、大手メーカーなど、日本を代表する大企業の本社が軒を連ねています。非常にグレードの高い大規模ビルが多く、空室が出てもすぐに埋まってしまうほどの高い需要があります。坪単価は40,000円を超えることも珍しくなく、まさに日本のビジネスの「中心地」と言えるでしょう。

中央区(銀座・日本橋エリア)

中央区は、歴史と革新が共存するエリアです。日本橋エリアは、江戸時代からの商業の中心地であり、現在も製薬会社や老舗企業の本社が多く立地しています。近年は大規模な再開発が進み、最新鋭のオフィスビルが次々と誕生しています。一方、銀座エリアは世界的な高級商業地として知られますが、ビジネス街としての顔も持ち合わせています。交通の便も良く、東京駅にも近いため、安定した人気を保っています。坪単価は千代田区に次ぐ高さです。

港区(新橋・六本木エリア)

港区は、エリアごとに多様な顔を持つのが特徴です。新橋・虎ノ門エリアは官公庁に近く、弁護士事務所やコンサルティングファームなどが集積する伝統的なビジネス街です。一方、六本木・赤坂エリアは、IT企業や外資系企業、放送局などが集まる、華やかで国際的な雰囲気を持っています。また、品川駅周辺の港南エリアも港区に含まれ、交通の利便性から多くの企業が拠点を構えています。多様な業種からの需要があり、賃料相場も非常に高い水準です。

新宿区(西新宿・四谷エリア)

新宿区は、世界最大のターミナル駅である新宿駅を擁する、巨大なビジネス・商業エリアです。特に東京都庁を中心とする西新宿エリアには、超高層ビルが林立し、金融機関や保険会社、IT企業など多種多様な企業が入居しています。都心5区の中では比較的賃料が安定しており、幅広い規模の企業にとって選択肢となりやすいエリアです。四谷や市ヶ谷といったエリアは、落ち着いた環境で、出版・教育関連の企業も見られます。

渋谷区(渋谷・恵比寿エリア)

渋谷区は、「IT・スタートアップの聖地」として確固たる地位を築いています。大規模な再開発を経て、駅周辺には最新のオフィスビルが次々と供給され、多くのテクノロジー企業やクリエイティブ系企業を惹きつけています。若者文化の発信地というイメージも強く、革新的で自由な社風の企業に好まれる傾向があります。恵比寿や代官山といったエリアは、アパレルやデザイン関連のオフィスも多く、おしゃれな環境が魅力です。人気が非常に高く、賃料相場は高騰を続けています。

準都心(品川区・目黒区・文京区・豊島区)の賃料相場

都心5区に隣接し、交通アクセスも良好でありながら、賃料が比較的割安になるのが準都心エリアです。コストを抑えつつ、利便性も確保したい企業に人気があります。

| 区 | 代表的なエリア | 坪単価相場(目安) |

|---|---|---|

| 品川区 | 五反田・大崎 | 18,000円 ~ 28,000円 |

| 目黒区 | 中目黒・目黒 | 19,000円 ~ 29,000円 |

| 文京区 | 本郷・後楽園 | 16,000円 ~ 25,000円 |

| 豊島区 | 池袋・大塚 | 17,000円 ~ 26,000円 |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 等の公開情報を基に作成(2024年時点の相場観)

品川区(五反田・大崎エリア)

品川駅は新幹線が停車し、羽田空港へのアクセスも良いため、交通のハブとして重要な役割を担っています。駅周辺には大手メーカーなどの本社ビルが立ち並びます。近年は、五反田エリアが「五反田バレー」と称され、多くのスタートアップ企業が集積地として注目されています。大崎エリアも再開発によって近代的なオフィス街へと変貌を遂げました。

目黒区(中目黒・目黒エリア)

目黒区は、渋谷区に隣接し、中目黒や自由が丘など、洗練された住宅街のイメージが強いエリアです。オフィスはIT、アパレル、デザイン、エンターテインメント関連の企業に人気があります。小規模でおしゃれなオフィスビルが多く、クリエイティブな環境を求める企業に適しています。

文京区(本郷・後楽園エリア)

東京大学をはじめとする大学や教育機関、大手出版社、印刷会社などが多く立地するのが文京区です。都心にありながら緑が多く、比較的落ち着いた環境が特徴です。大規模なオフィスビルは少ないですが、アカデミックな雰囲気の中で事業を行いたい企業からの需要があります。

豊島区(池袋・大塚エリア)

新宿、渋谷と並ぶ三大副都心の一つである池袋駅を擁する豊島区。駅周辺には大型のオフィスビルや商業施設が集積しています。交通の便が良く、都心5区に比べて賃料が割安なため、コストパフォーマンスを重視する企業にとって魅力的な選択肢となります。

その他23区エリア(江東区・台東区など)の賃料相場

都心部からさらに少し離れたエリアでは、賃料はより手頃になります。坪単価は12,000円〜20,000円程度が目安となります。

例えば、江東区の豊洲・有明といった臨海エリアでは、再開発によって新しい大規模オフィスビルが建設されており、広い面積を比較的安価な賃料で確保できる可能性があります。台東区の上野・浅草エリアは、中小規模のビルが中心で、伝統的な産業や観光関連の企業が見られます。

これらのエリアは、都心へのアクセスに多少時間がかかる場合がありますが、その分、大幅なコスト削減が期待できます。自社の業態や従業員の通勤経路などを考慮し、視野を広げて検討する価値は十分にあるでしょう。

【全国主要都市別】賃貸オフィスの賃料相場

ビジネスの拠点は東京だけではありません。各地方の中核を担う主要都市にも、活気あるオフィス市場が存在します。ここでは、東京以外の全国の主要政令指定都市における賃貸オフィスの賃料相場と、各都市のビジネスエリアの特徴について解説します。

※以下に示す坪単価は、各都市の中心的なビジネスエリアにおける、共益費込みの募集賃料の目安です。実際の賃料は個別の物件条件によって変動します。

| 都市 | 主要ビジネスエリア | 坪単価相場(目安) |

|---|---|---|

| 神奈川県横浜市 | みなとみらい、横浜駅周辺 | 18,000円 ~ 28,000円 |

| 大阪府大阪市 | 梅田、淀屋橋、本町 | 15,000円 ~ 25,000円 |

| 愛知県名古屋市 | 名駅、栄、伏見 | 14,000円 ~ 24,000円 |

| 福岡県福岡市 | 天神、博多駅周辺 | 13,000円 ~ 22,000円 |

| 北海道札幌市 | 札幌駅周辺、大通 | 11,000円 ~ 19,000円 |

| 埼玉県さいたま市 | 大宮駅周辺 | 12,000円 ~ 20,000円 |

| 千葉県千葉市 | 千葉駅周辺、海浜幕張 | 10,000円 ~ 18,000円 |

| 宮城県仙台市 | 仙台駅周辺、一番町 | 11,000円 ~ 18,000円 |

| 広島県広島市 | 紙屋町、八丁堀 | 10,000円 ~ 17,000円 |

参照:三鬼商事株式会社、CBRE等の公開情報を基に作成(2024年時点の相場観)

神奈川県横浜市

東京に次ぐ人口を誇る横浜市は、独立した大きな経済圏を形成しています。特に「みなとみらい21地区」は、計画的に整備された美しい街並みに、大手企業の研究開発拠点や本社機能が集積し、賃料相場も東京の準都心に匹敵する水準です。横浜駅周辺も、交通の要衝として根強い人気があります。東京へのアクセスが良好なため、首都圏に拠点を置きたい企業の有力な選択肢となっています。

大阪府大阪市

西日本の経済の中心である大阪市。オフィス市場は主に「梅田」と「淀屋橋・本町」の二大エリアに集約されます。JR大阪駅を中心とする梅田エリアは、百貨店や商業施設が集まるターミナルであり、近年は「うめきた」地区の再開発でさらに活気づいています。一方、淀屋橋・本町エリアは、市役所や日本銀行大阪支店があり、金融機関や大手商社、繊維問屋などが集まる伝統的なビジネス街です。賃料水準は東京に次いで高く、活発なオフィス需要があります。

愛知県名古屋市

日本屈指の製造業集積地である中京圏の中心都市、名古屋市。ビジネスの中心は、リニア中央新幹線の開業を控えて再開発が進む「名古屋駅(名駅)エリア」と、古くからの商業・ビジネスの中心地である「栄・伏見エリア」です。特に名駅エリアは、超高層のオフィスビルが林立し、賃料相場も上昇傾向にあります。トヨタグループをはじめとする自動車関連産業や、航空宇宙産業の企業が多く立地するのが特徴です。

福岡県福岡市

「アジアへの玄関口」として成長著しい福岡市。ビジネスエリアは、商業施設が集積し交通の便が良い「天神エリア」と、新幹線の駅があり空港アクセスも抜群な「博多駅周辺エリア」に大別されます。スタートアップ支援に力を入れていることもあり、IT関連企業の集積が進んでいます。コンパクトな市街地に都市機能が凝縮されており、職住近接の働きやすい環境も魅力です。旺盛な需要を背景に、賃料・空室率ともに好調を維持しています。

北海道札幌市

北海道経済の中心、札幌市。オフィスは「札幌駅周辺」と、官公庁や金融機関が集まる「大通エリア」に集中しています。北海道新幹線の札幌延伸計画や再開発事業への期待から、オフィス市場は堅調に推移しています。コールセンターやIT企業のニアショア・オフショア開発拠点としての需要も根強くあります。

埼玉県さいたま市

首都圏の主要都市であるさいたま市。ビジネスの中心は、多くの鉄道路線が乗り入れる巨大ターミナル「大宮駅」周辺です。都心へのアクセスが良好なことから、企業の支店や営業所、本社機能の一部を移転する動きも見られます。都心に比べて賃料が安く、コストメリットが大きいのが魅力です。

千葉県千葉市

千葉県の県庁所在地である千葉市。オフィスは「千葉駅周辺」と、幕張メッセを中心に開発された新都心「海浜幕張エリア」に分かれます。海浜幕張には、研究開発拠点やIT企業などが集積しています。東京湾岸エリアの立地を活かした物流関連企業やメーカーの拠点も多いのが特徴です。

宮城県仙台市

東北地方最大の都市である仙台市。オフィス需要は、東北新幹線の停車駅である「仙台駅周辺」と、アーケード商店街が伸びる商業中心地「一番町エリア」に集中しています。東北全域をカバーする企業の支店・営業所が数多く設置されており、「支店経済」の街とも言われます。安定したオフィス需要に支えられています。

広島県広島市

中国・四国地方の中枢都市である広島市。ビジネスの中心は、県庁や商業施設が集まる「紙屋町・八丁堀エリア」です。平和記念公園に近く、路面電車が走る落ち着いた街並みが特徴です。製造業をはじめ、様々な業種の企業が地域拠点としてオフィスを構えています。

これらの都市の賃料相場を把握することで、本社機能の移転や地方拠点の開設を検討する際に、より現実的な予算計画を立てることが可能になります。

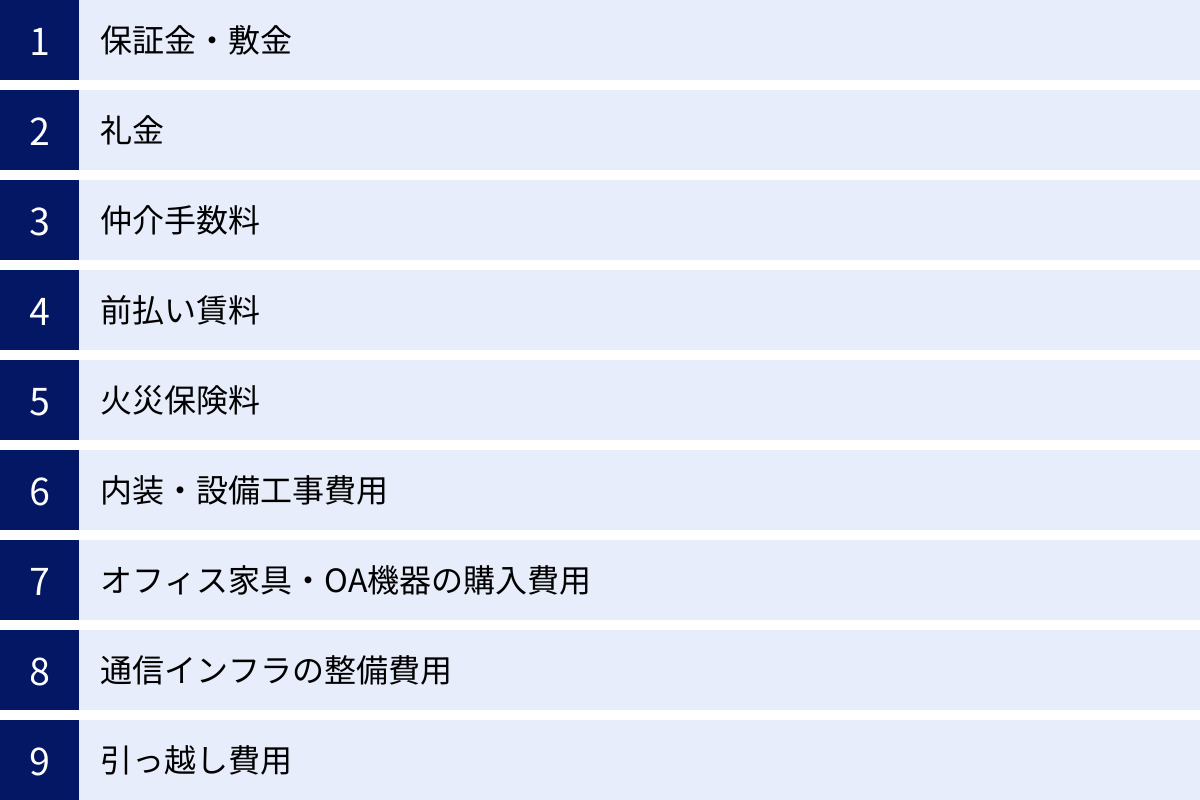

賃料以外に発生するオフィスの費用

オフィスの移転や開設を考える際、月々の「賃料」にばかり目が行きがちですが、実際にはそれ以外にも様々な費用が発生します。予算計画を正確に立てるためには、契約時に一度だけかかる「初期費用」と、毎月継続的に発生する「運営費用(ランニングコスト)」の両方を把握しておくことが不可欠です。これらのトータルコストを考慮しないと、後から想定外の出費に悩まされることになりかねません。

契約時にかかる初期費用

オフィスの賃貸借契約を結び、入居するまでにかかる一時的な費用です。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分以上になることも珍しくなく、多額の資金が必要となります。

保証金・敷金

保証金(または敷金)は、賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当するための担保として、契約時にビルオーナーへ預け入れるお金です。相場は月額賃料の6ヶ月〜12ヶ月分と、物件によって幅があります。特に、都心部のグレードの高いビルほど高額になる傾向があります。この保証金は、退去時に原状回復費用や未払い金などを差し引いた上で返還されます。

礼金

礼金は、住宅賃貸と同様に、部屋を貸してもらうお礼としてビルオーナーに支払う費用です。保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。 相場は月額賃料の0〜2ヶ月分で、近年は礼金なし(ゼロ)の物件も増えてきています。

仲介手数料

物件を紹介してくれた不動産仲介会社に支払う成功報酬です。法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、一般的には月額賃料の1ヶ月分(+消費税)が上限となります。

前払い賃料

契約時に、入居する月の賃料(日割りの場合もある)と翌月分の賃料を前払いで支払うのが一般的です。これを前家賃と呼びます。例えば、4月15日に入居する場合、4月分の日割り賃料と5月分の賃料を契約時に支払うケースなどがあります。

火災保険料

万が一の火災や水漏れなどの損害に備えるため、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が賃貸借契約の条件となっていることがほとんどです。保険料は、補償内容や契約面積によって異なりますが、2年間で数万円程度が目安です。

内装・設備工事費用

借りたオフィス空間を自社の仕様に合わせて使いやすくするための工事費用です。代表的なものには以下のようなものがあります。

- 間仕切り(パーテーション)設置工事: 会議室や役員室などを作るための壁を設置します。

- 電気・電話・LAN配線工事: デスクの配置に合わせて電源やネットワークの配線を整備します。

- 照明器具の増設・移設工事: 必要な場所に照明を追加します。

- セキュリティ工事: 入退室管理システムや監視カメラなどを設置します。

これらの内装工事費用は、規模や内容によっては数百万円以上かかることもあり、初期費用の中でも大きな割合を占める可能性があります。

オフィス家具・OA機器の購入費用

デスク、チェア、キャビネット、会議用テーブルといったオフィス家具や、パソコン、複合機、ビジネスフォン、プロジェクターなどのOA機器を新たに購入またはリースするための費用です。従業員数やオフィスの規模に比例して大きくなります。

通信インフラの整備費用

ビジネスに不可欠なインターネット回線や電話回線の新規開設工事にかかる費用です。ビルの設備状況によっては、大規模な引き込み工事が必要になる場合もあります。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、機材などを運搬するための費用です。荷物の量、移動距離、作業日時(休日や夜間は割高)などによって料金が変動します。

毎月の運営費用(ランニングコスト)

契約後、オフィスを運営していく上で毎月継続的に発生する費用です。賃料と合わせて、月々のキャッシュフローを計算する上で重要になります。

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室といった共用部分の清掃、維持管理、警備、光熱費などに充てられる費用です。賃料とは別に設定されていることが多く、坪単価で「1坪あたり〇〇円」と表示されます。物件を探す際は、必ず賃料と共益費を合算した「グロス賃料」で総コストを把握することが重要です。

水道光熱費

オフィス区画内で使用する電気、水道、ガスなどの費用です。特に電気代は、空調や照明、OA機器の使用により、ランニングコストの中で大きな割合を占めます。空調がセントラル方式か個別空調かによって、請求方法や費用感が変わってきます。

通信費

インターネット回線や電話回線の月額利用料、プロバイダ料金、クラウドサービスの利用料など、事業活動に欠かせない通信関連の費用です。

これら賃料以外の費用を事前にリストアップし、概算を把握しておくことで、無理のない資金計画を立て、スムーズなオフィス移転を実現できます。

適正な賃料相場を調べる方法

自社にとって最適なオフィスを適正な価格で借りるためには、まず市場の賃料相場を正しく知ることが不可欠です。ここでは、賃料相場を効率的に調べるための代表的な2つの方法を紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、両方をうまく活用することをおすすめします。

相場検索サイトで調べる

現在、インターネット上には数多くの賃貸オフィス専門の物件検索サイトが存在します。これらのサイトを利用すれば、誰でも手軽に希望エリアの賃料相場を調べることができます。

【メリット】

- 手軽さと網羅性: パソコンやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも、膨大な数の物件情報を閲覧できます。

- 絞り込み検索: 「エリア」「駅からの距離」「面積」「賃料」といった基本的な条件はもちろん、「新耐震基準」「OAフロア」「個別空調」など、詳細なこだわり条件で物件を絞り込めるため、自社の希望に近い物件の相場観を掴みやすいです。

- 客観的な比較: 複数のサイトを横断的に見ることで、より客観的な相場感を養うことができます。同じエリアでも、サイトによって掲載物件が異なる場合があるため、いくつかのサイトをチェックすると良いでしょう。

【デメリット】

- 情報の鮮度: Webサイトに掲載されている情報が、必ずしも最新であるとは限りません。すでに契約済みになっている「おとり物件」や、賃料改定前の古い情報が残っている可能性もあります。

- 非公開物件の存在: 市場に出回る優良物件や好条件の物件の中には、Webサイトには掲載されず、不動産仲介会社が水面下で紹介している「非公開物件」が多数存在します。 サイト検索だけで完結してしまうと、これらの物件に出会う機会を逃してしまいます。

- 交渉の余地が不明: サイトに掲載されている賃料はあくまで「募集賃料」であり、交渉によって下がる可能性があるのかどうかは分かりません。

【活用法】

相場検索サイトは、オフィス探しの初期段階で「大まかな相場観を掴む」「希望条件を整理する」ためのツールとして非常に有効です。まずはこれらのサイトで様々な物件情報に触れ、「このエリアでこの広さだと、坪単価はこれくらいか」という感覚を養いましょう。

不動産仲介会社に相談する

ある程度の相場観が掴めたら、次のステップとして事業用不動産を専門に扱う仲介会社に相談することをおすすめします。プロの知見を活用することで、より精度の高い、リアルな情報を得ることができます。

【メリット】

- 最新かつ正確な情報: 仲介会社は、日々の業務を通じて、Webサイトには載っていない最新の市場動向(成約賃料の事例、エリアごとの需給バランスなど)をリアルタイムで把握しています。

- 非公開物件の紹介: 前述の通り、ビルオーナーの意向などにより一般公開されていない「非公開物件」の情報を持っています。希望条件を伝えることで、自社にマッチした非公開物件を紹介してもらえる可能性があります。

- 専門的なアドバイス: 単に物件を紹介するだけでなく、企業の成長ステージや事業戦略、働き方のビジョンなどをヒアリングした上で、プロの視点から最適なエリアやビルグレード、面積などを提案してくれます。

- 交渉の代行: 賃料やフリーレント(後述)などの条件交渉は、オフィス移転における重要なプロセスです。市場の動向やビルオーナーの特性を熟知した仲介会社が間に入ることで、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

【デメリット】

- 担当者の質: 仲介会社の担当者によって、提案の質や対応のスピードが異なる場合があります。

- 得意分野の違い: 仲介会社によって、得意なエリア(都心部に強い、郊外に強いなど)や物件の規模(大規模ビルに強い、中小規模ビルに強いなど)が異なります。

【活用法】

不動産仲介会社は、具体的な物件探しから契約までをサポートしてくれる心強いパートナーです。相談する際は、1社だけでなく、複数の会社にアプローチしてみることをおすすめします。各社の提案を比較検討することで、より自社に合ったパートナーを見つけることができます。その際には、自社の希望条件をできるだけ具体的に伝えることが、良い提案を引き出すための鍵となります。

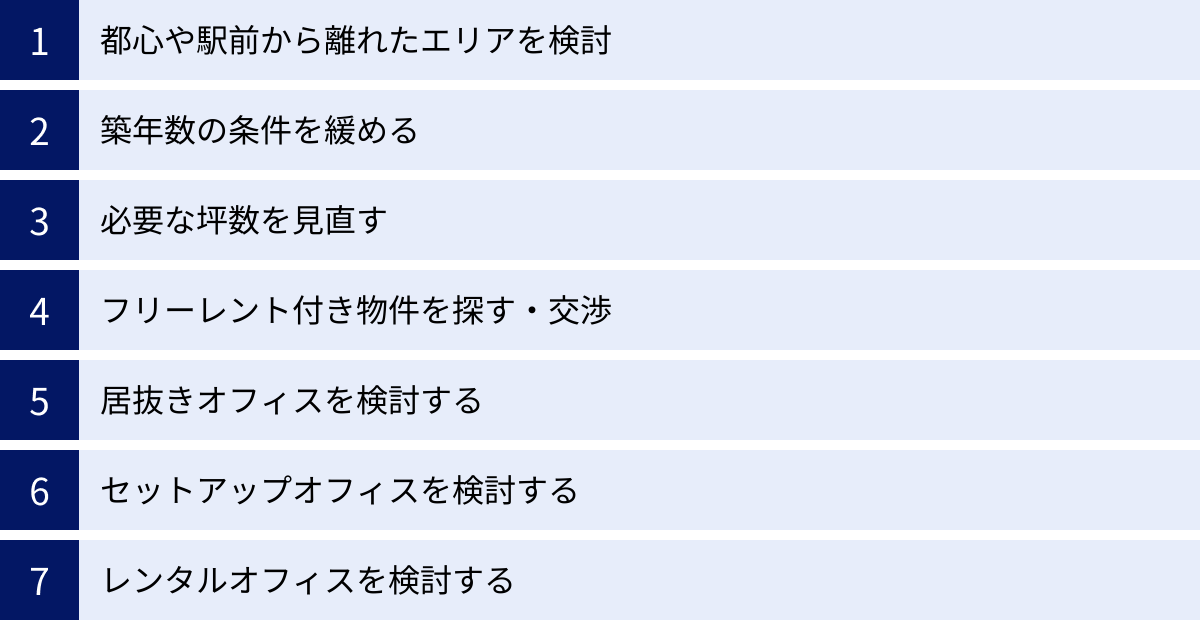

オフィスの賃料を安く抑える7つの方法

オフィス賃料は、企業の固定費の中で大きな割合を占めるため、少しでも安く抑えたいと考えるのは当然のことです。ここでは、コストを削減しながらも、自社にとって満足度の高いオフィスを見つけるための具体的な7つの方法を紹介します。これらの選択肢を柔軟に検討することで、予算内で最適なオフィスを見つけられる可能性が広がります。

① 都心や駅前から少し離れたエリアを検討する

最も効果的なコスト削減方法の一つが、立地の条件を少しだけ緩めることです。多くの企業が希望する「都心の一等地」や「駅徒歩1分」といった条件は、当然ながら賃料が最も高くなります。

そこで、希望する路線の隣の駅や、駅から徒歩5分だった条件を徒歩10分に広げるだけで、坪単価が数千円単位で下がることは珍しくありません。例えば、渋谷駅周辺で探していたものを、池尻大橋駅や三軒茶屋駅まで範囲を広げたり、丸の内で探していたものを、神田や日本橋まで広げたりするだけで、選択肢は大きく広がり、コストを大幅に削減できます。

従業員の通勤利便性や取引先へのアクセスなどを考慮する必要はありますが、「絶対にこのエリアでなければならない」という固定観念を一度外して、視野を広げてみることが重要です。

② 築年数の条件を緩める

新築や築浅の物件は魅力的ですが、その分賃料は高めに設定されています。コストを抑えたいのであれば、あえて築年数が経過した物件(築20年以上など)に目を向けてみるのも有効な手段です。

築年数が古いビルは、一般的に賃料が割安です。近年は、古いビルでも大規模なリノベーションを実施し、エントランスや水回り、内装などを一新している物件が増えています。このような物件は「リノベーションオフィス」と呼ばれ、新築同様の清潔感やデザイン性を持ちながら、周辺の新築ビルよりもかなり安い賃料で借りられることがあります。

ただし、築古物件を検討する際は、1981年6月以降の「新耐震基準」を満たしているかを必ず確認しましょう。安全性に関わる重要なポイントです。

③ 必要な坪数を見直す

オフィスを契約する際、「少し余裕を持って広めに」と考えがちですが、その余裕が毎月の固定費を圧迫する原因になります。本当に必要な面積はどれくらいか、客観的に見直すことがコスト削減に繋がります。

- テレワークの導入: 全従業員が毎日出社しないのであれば、全員分の固定席は不要かもしれません。出社率を算出し、必要な座席数を割り出しましょう。

- フリーアドレス化: 固定席を設けず、従業員が自由に席を選べるフリーアドレスを導入すれば、在籍人数よりも少ない座席数でオフィスを運営でき、省スペース化が図れます。

- ペーパーレス化: 書類を電子化して保管スペース(書庫)を削減すれば、その分オフィス面積を圧縮できます。

これらの施策によって、例えば50坪必要だと考えていたオフィスが、40坪で済むようになれば、賃料だけでなく、光熱費などのランニングコストも削減できます。

④ フリーレント付きの物件を探す・交渉する

フリーレントとは、入居後一定期間(1ヶ月〜6ヶ月程度)の賃料が無料になる契約形態のことです。移転には多額の初期費用がかかりますが、フリーレントが付くことで、その負担を大幅に軽減できます。

特に、長期間空室になっている物件や、竣工したばかりでテナントを早く埋めたい新築ビルなどは、ビルオーナー側がフリーレントを付けてでも契約を決めたいと考えている場合があります。物件情報に「フリーレント付き」と記載がなくても、不動産仲介会社を通じて交渉することで、フリーレントを付けてもらえるケースも少なくありません。月額賃料そのものを下げる交渉は難しくても、フリーレント交渉には応じてもらいやすい傾向があるため、積極的に活用したい手法です。

⑤ 居抜きオフィスを検討する

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装や什器(デスク、チェア、パーテーションなど)をそのまま引き継いで入居する形態のオフィスです。

最大のメリットは、内装工事費用を大幅に削減できることです。通常であれば数百万円かかることもある内装工事が不要になるため、初期費用を劇的に抑えられます。また、工事期間が不要なため、スピーディーな移転が可能です。

デメリットとしては、レイアウトやデザインの自由度が低い点が挙げられますが、自社の希望に近い内装の居抜き物件が見つかれば、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

⑥ セットアップオフィスを検討する

セットアップオフィスは、ビルオーナー側が予めデザイン性の高い内装や基本的なオフィス家具(デスク、チェアなど)を設置した状態で貸し出すオフィスです。

居抜きオフィスと同様に、内装工事費や家具購入費といった初期費用を抑えられ、すぐに入居できるのが魅力です。デザインもプロが手掛けているため、洗練された空間を自社で作り込む手間なく手に入れられます。

ただし、その分、通常のオフィス(スケルトン貸し)に比べて月額の賃料(坪単価)は割高に設定されているのが一般的です。初期費用を抑えたいスタートアップや、プロジェクト単位での短期利用などに適しています。

⑦ レンタルオフィス(サービスオフィス)を検討する

レンタルオフィスは、デスクや椅子、インターネット環境などが予め整えられた個室スペースを、月単位で契約できるサービスです。

敷金・礼金が不要な場合が多く、初期費用を極限まで抑えることができます。また、受付サービスや共用の会議室、ラウンジなどが利用できることも多く、少人数でも充実したオフィス環境を手に入れられます。

1人〜数名規模のスタートアップや、企業のサテライトオフィス、地方の営業拠点など、小規模かつ柔軟なオフィス運用をしたい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。ただし、一人あたりの単価で考えると、長期的に見れば一般の賃貸オフィスより割高になることもあります。

賃貸オフィス市場の今後の動向と予測

オフィスの移転や契約は、数年単位の長期的な視点が必要な経営判断です。そのため、現在の賃料相場だけでなく、今後の市場がどのように変化していくのかを予測し、意思決定の参考にすることが重要です。ここでは、最新のデータを基に賃貸オフィス市場の動向を読み解き、今後の展望を考察します。

東京23区の賃料と空室率の推移

賃貸オフィス市場の動向を測る上で最も重要な指標が「平均賃料」と「空室率」です。

- 平均賃料: そのエリアのオフィス賃料の平均的な水準を示します。

- 空室率: 全体のオフィスストックのうち、空いている区画の割合を示します。一般的に、空室率が5%を下回ると、貸し手市場(需要が供給を上回り、賃料が上昇しやすい)、5%を上回ると、借り手市場(供給が需要を上回り、賃料が下落しやすい)と判断されます。

近年の東京のオフィス市場は、新型コロナウイルスの影響で大きな転換点を迎えました。テレワークの急速な普及により、企業のオフィス戦略が見直され、一部解約や縮小移転の動きが活発化しました。その結果、2020年半ばから空室率は上昇し、平均賃料は下落基調が続きました。

しかし、経済活動が正常化に向かうにつれて、状況は変化しています。出社回帰の動きや、業績が好調な企業による拡張移転の需要が回復し、市場は底打ち感を見せています。

三鬼商事が発表した2024年5月時点のデータによると、東京ビジネス地区(都心5区)の平均空室率は5.27%となり、ピーク時からは改善傾向にあります。一方、平均賃料(坪単価)は19,655円で、依然として緩やかな下落が続いていますが、下落幅は縮小しています。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 2024年5月度)

このように、市場はコロナ禍の調整局面から、緩やかな回復局面へと移行しつつあると見ることができます。

今後の賃料相場の予測

今後の賃料相場を予測する上で、考慮すべき要因は複数あります。

【上昇要因】

- オフィス需要の回復: 経済活動の本格的な再開に伴い、対面でのコミュニケーションや協業の価値が再認識され、出社率が上昇しています。これにより、オフィスの拡張や質の向上を目指す企業の需要が市場を下支えすると考えられます。

- 新規供給の減少: 都心部では2023年にかけて大規模なオフィスビルの供給が相次ぎましたが、2025年以降は供給量が一旦落ち着く見込みです。需要が回復する中で供給が減れば、需給バランスが引き締まり、空室率の低下と賃料の上昇に繋がる可能性があります。

- 質の高いオフィスへの需要集中: テレワークが定着したからこそ、出社する価値のあるオフィスが求められるようになっています。好立地で、設備が充実し、従業員のエンゲージメントを高めるような高機能・高品質なビル(Aグレードビルなど)への需要は底堅く、賃料も堅調に推移すると予測されます。

【下落・横ばい要因】

- 働き方の多様化の定着: テレワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークは、多くの企業で標準的な働き方として定着しつつあります。これにより、一人当たりのオフィス面積を削減する動きは継続し、全体の需要を抑制する可能性があります。

- 二極化の進行: 上昇要因で挙げた高品質なビルに需要が集中する一方で、立地や設備面で劣る築古の中小規模ビル(Bグレード、Cグレード)は、テナント獲得競争が激化し、賃料が伸び悩むか、下落する可能性があります。ビルのグレードによる賃料の「二極化」がさらに鮮明になるでしょう。

- 景気動向の不確実性: 国内外の経済情勢や金利動向によっては、企業の投資意欲が減退し、オフィス需要にブレーキがかかるリスクも依然として存在します。

【総合的な予測】

これらの要因を総合すると、今後の賃貸オフィス市場は、全体としては緩やかな回復基調を辿りつつも、エリアやビルのグレードによって明暗が分かれる「二極化」が一層進むと考えられます。

特に、東京の都心5区や各主要都市の中心部に立地する、環境性能やウェルネスに配慮した最新鋭のビルは、引き続き高い需要を集め、賃料も安定または上昇するでしょう。一方で、それ以外のエリアやスペックの劣るビルは、賃料を下げたり、フリーレントを付けたりといったインセンティブを提供しないと、テナントを確保するのが難しくなる可能性があります。

オフィスを借りる側としては、こうした市場の大きな流れを理解した上で、自社の戦略に合った物件を冷静に見極め、時には大胆な交渉も視野に入れながら、最適な選択をしていくことが求められます。

まとめ

本記事では、賃貸オフィスの賃料相場について、その基準となる「坪単価」の基本から、賃料を決定づける7つの要素、東京および全国主要都市の具体的な相場、そしてコストを賢く抑えるための実践的な方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 坪単価が比較の基本: 広さの違う物件の賃料水準を公平に比較するには、「坪単価」を共通の物差しとして使うことが不可欠です。その際、共益費を含めた「グロス坪単価」で比較することが重要です。

- 賃料は複合的な要因で決まる: 賃料は、エリア・立地、駅からの距離、築年数、ビルのグレード、設備、階数、契約面積といった多様な要素が絡み合って決まります。これらの要素を理解することで、物件の価格の妥当性を判断できます。

- 相場観の把握が第一歩: 東京や全国の主要都市の賃料相場を大まかにでも把握しておくことで、自社の予算内でどのようなオフィスが借りられるのか、現実的な計画を立てることができます。

- 総コストで考える: オフィス移転には、月々の賃料以外にも、保証金や内装工事費などの多額の初期費用と、光熱費などのランニングコストがかかります。必ずトータルコストで資金計画を立てましょう。

- コスト削減には工夫が必要: 賃料を抑えるためには、エリアや築年数の条件を緩める、必要な坪数を見直すといった工夫が有効です。また、フリーレント交渉や居抜き・セットアップオフィスの検討も有力な選択肢となります。

オフィスは、単なる「働く場所」ではありません。従業員の生産性や満足度、企業のブランドイメージ、そして採用力にも影響を与える、重要な経営資源です。市場の動向や相場を正しく理解し、自社の事業戦略や働き方のビジョンと照らし合わせながら、多角的な視点で物件を検討することが、オフィス移転を成功させるための鍵となります。

最適なオフィス選びとは、単に安い物件を探すことではなく、自社の未来への投資として、最も価値のある選択をすることです。 この記事が、そのための羅針盤として、皆様のお役に立てれば幸いです。