事業の成長や新たなスタートを切る際、多くの経営者や担当者が直面するのが「オフィスの確保」という課題です。特に、自社の拠点としてしっかりとした基盤を築きたいと考える企業にとって、「賃貸事務所」は非常に魅力的な選択肢となります。しかし、その探し方、契約の進め方、そしてどれくらいの費用がかかるのか、全体像を把握するのは容易ではありません。

レンタルオフィスやコワーキングスペースといった多様なオフィス形態が登場する中で、なぜ賃貸事務所を選ぶべきなのか。そのメリットとデメリットは何か。そして、数ある物件の中から自社に最適な一室を見つけ出し、スムーズに入居までこぎつけるには、どのようなステップを踏み、何に注意すれば良いのでしょうか。

この記事では、これから賃貸事務所を探し始める方々が抱えるであろう、あらゆる疑問や不安を解消することを目指します。賃貸事務所の基本的な定義から、他のオフィス形態との違い、探し方の具体的なステップ、失敗しないための選び方のポイント、そして気になる費用の内訳まで、網羅的かつ体系的に解説します。

本記事を読めば、賃貸事務所探しのプロセス全体を深く理解し、自信を持って最適なオフィス選びを進められるようになります。 事業の成功を左右する重要な意思決定だからこそ、正しい知識を身につけ、計画的に行動することが不可欠です。さあ、あなたのビジネスを次のステージへと導く、理想のオフィス探しの旅を始めましょう。

目次

賃貸事務所とは?他のオフィス形態との違い

事業の拠点となるオフィスを探し始めると、「賃貸事務所」以外にも「レンタルオフィス」や「コワーキングスペース」など、さまざまな選択肢があることに気づくでしょう。それぞれに特徴があり、企業のステージや事業内容、働き方のスタイルによって最適な形態は異なります。まずは、賃貸事務所が他のオフィス形態とどう違うのかを明確に理解することが、最適な選択への第一歩です。ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、賃貸事務所の立ち位置を明らかにしていきます。

レンタルオフィスとの違い

レンタルオフィスは、執務スペースに加え、デスクや椅子、インターネット回線、複合機といったビジネスに必要な設備やインフラが、あらかじめパッケージとして提供されるオフィス形態です。多くの場合、受付サービスや会議室の共有利用なども含まれています。

賃貸事務所とレンタルオフィスの最大の違いは、「契約形態」と「カスタマイズの自由度」にあります。賃貸事務所が不動産を借りる「賃貸借契約」を結ぶのに対し、レンタルオフィスはスペースやサービスの利用権を得る「利用契約」や「サービス契約」が一般的です。

| 比較項目 | 賃貸事務所 | レンタルオフィス |

|---|---|---|

| 契約形態 | 賃貸借契約(借地借家法が適用) | 利用契約・サービス契約(借地借家法は非適用) |

| 初期費用 | 高額(敷金・保証金で賃料の6~12ヶ月分など) | 比較的安価(入会金・保証金で賃料の1~3ヶ月分程度) |

| 内装・レイアウト | 原則自由。自社のブランドイメージを反映可能 | 原則不可。備え付けの設備・家具を利用 |

| 利用開始までの期間 | 長い(物件探しから数ヶ月~半年以上) | 短い(契約後、即日~数日で利用可能) |

| 契約期間 | 長期(2年以上の普通借家契約が主流) | 短期(1ヶ月単位からの契約も可能) |

| 提供されるサービス | なし(インフラや備品は自社で手配) | 受付、電話代行、会議室、複合機など(プランによる) |

具体的には、賃貸事務所は「空の箱」を借りるイメージです。内装デザイン、家具の選定、インターネット回線の契約、電話の設置など、すべてを自社でゼロから構築する必要があります。これは手間とコストがかかる一方で、企業のカルチャーやブランドイメージを空間に存分に反映できるという、他のオフィス形態にはない大きなメリットと言えます。

一方、レンタルオフィスは、すぐに事業を開始したいスタートアップや、プロジェクト単位で短期的に利用したい場合に非常に便利です。しかし、内装の変更はできず、提供される空間の中で業務を行うことになるため、独自のオフィス環境を構築したい企業には不向きかもしれません。

コワーキングスペースとの違い

コワーキングスペースは、異なる企業や個人が同じ空間を共有(シェア)して仕事をする場所です。オープンなフリーアドレス席が中心で、利用者同士のコミュニケーションやコミュニティ形成を促進するイベントが開催されることも多いのが特徴です。

賃貸事務所との最も大きな違いは、「空間の専有性」と「プライバシー」です。賃貸事務所が完全に独立した専有空間であるのに対し、コワーキングスペースは基本的に他者と空間を共有します。

| 比較項目 | 賃貸事務所 | コワーキングスペース |

|---|---|---|

| 空間の専有性 | 完全に専有された独立空間 | オープンスペースを他者と共有(個室プランもあり) |

| プライバシー・セキュリティ | 高い。機密情報を扱いやすい | 低い。情報漏洩のリスクに注意が必要 |

| コミュニティ | なし(自社内のみ) | あり(異業種交流や協業の機会) |

| コスト | 月額固定費(賃料・共益費)+変動費 | 月額プラン、ドロップイン(一時利用)など柔軟 |

| 利用の自由度 | 24時間365日利用可能な物件が多い | 運営会社の営業時間内に限られる場合が多い |

| 法人登記 | 可能 | プランによっては可能 |

コワーキングスペースは、フリーランスや少人数のスタートアップ、あるいは営業担当者のサテライトオフィスとして活用するのに適しています。低コストで気軽に利用を開始でき、異業種の人々と交流することで新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあります。

しかし、セキュリティ面での懸念は否めません。オープンスペースでは電話の内容が聞かれたり、パソコンの画面を見られたりするリスクが常に伴います。士業やコンサルティング業など、クライアントの機密情報を扱う業種や、企業の重要な意思決定を行う経営層が利用するには、細心の注意が必要です。その点、賃貸事務所は施錠された自社だけの空間であり、圧倒的な安心感とセキュリティを確保できます。

サービスオフィスとの違い

サービスオフィスは、レンタルオフィスとよく似た形態ですが、より高品質で付加価値の高いサービスを提供することに特化しています。例えば、バイリンガル対応の受付スタッフによる秘書代行サービス、専門家による経営相談、きめ細やかなコンシェルジュサービスなどが挙げられます。

レンタルオフィスが「設備の提供」に主眼を置いているのに対し、サービスオフィスは「人的サービスの提供」に重きを置いている点が大きな違いです。そのため、外資系企業の日本支社や、エグゼクティブ向けのオフィスとして利用されるケースが多く見られます。

| 比較項目 | 賃貸事務所 | サービスオフィス |

|---|---|---|

| 提供価値の中心 | 空間そのもの(ハード) | 空間+人的サービス(ソフト) |

| 主なサービス | なし | 秘書代行、電話応対、郵便物管理、コンシェルジュ等 |

| オフィスのグレード | 多様(築古の小規模ビルから最新鋭のハイグレードビルまで) | ハイグレードなビルに入居していることが多い |

| コスト | 比較的安価(賃料+実費) | 高額(高度なサービス料が含まれるため) |

| カスタマイズ性 | 高い | 低い(備え付けの高級家具を利用) |

サービスオフィスは、事業の立ち上げに必要な雑務をアウトソースし、本業に集中したい企業にとって非常に効率的な選択肢です。しかし、その分コストは割高になります。

賃貸事務所は、こうした人的サービスは提供されませんが、その分コストを抑えられます。必要なサービスは、自社で外部の専門業者に個別に依頼することも可能です。長期的な視点で見た場合、自社の成長に合わせて必要な機能を柔軟に追加・変更できる賃貸事務所の方が、コストパフォーマンスに優れる可能性があります。

SOHO向け物件との違い

SOHOとは「Small Office/Home Office」の略で、小さなオフィスや自宅を仕事場とすることを指します。不動産業界では、小規模なオフィス利用を想定したマンションやアパートのことを「SOHO向け物件」と呼ぶことがあります。

賃貸事務所とSOHO向け物件の根本的な違いは、建物の「用途」にあります。賃貸事務所は、建築基準法上「事務所」として設計・建築されていますが、SOHO向け物件の多くは「共同住宅(住居)」として建築されています。

| 比較項目 | 賃貸事務所 | SOHO向け物件(住居用) |

|---|---|---|

| 建物の用途 | 事務所 | 共同住宅(住居) |

| 契約の種類 | 事業用賃貸借契約 | 住居用賃貸借契約(事務所利用の特約付き) |

| 不特定多数の来客 | 原則として問題なし | 原則として不可の場合が多い |

| 看板の設置 | 可能な場合が多い(規定あり) | 不可の場合が多い |

| 消費税 | 賃料に消費税が課税される | 賃料は非課税(居住部分) |

| インフラ | 動力(三相200V)が使える、OAフロアなど | 家庭用電源(単相100V)が基本 |

SOHO向け物件は、住居としての機能も備えているため、職住近接を実現したいクリエイターや個人事業主には便利です。また、住居用契約のため、賃料に消費税がかからず、敷金・礼金も事務所に比べて安い傾向があります。

しかし、あくまで「住居」がベースであるため、さまざまな制約が伴います。例えば、クライアントや取引先の出入りが多い業種には向きません。また、法人登記や看板設置が許可されないケースも多く、事業の拡大に伴って手狭になったり、社会的信用性の面で課題が生じたりする可能性があります。

事業の規模拡大を目指し、従業員を雇用し、対外的な信用を重視するならば、明確に「事務所」として設計された賃貸事務所を選ぶのが王道と言えるでしょう。

賃貸事務所を借りるメリットとデメリット

賃貸事務所は、企業の成長とブランディングにおいて中心的な役割を果たしますが、その選択にはメリットとデメリットの両側面が存在します。自社の事業フェーズや将来のビジョンと照らし合わせ、これらの点を総合的に理解した上で判断することが、後悔のないオフィス移転を実現する鍵となります。

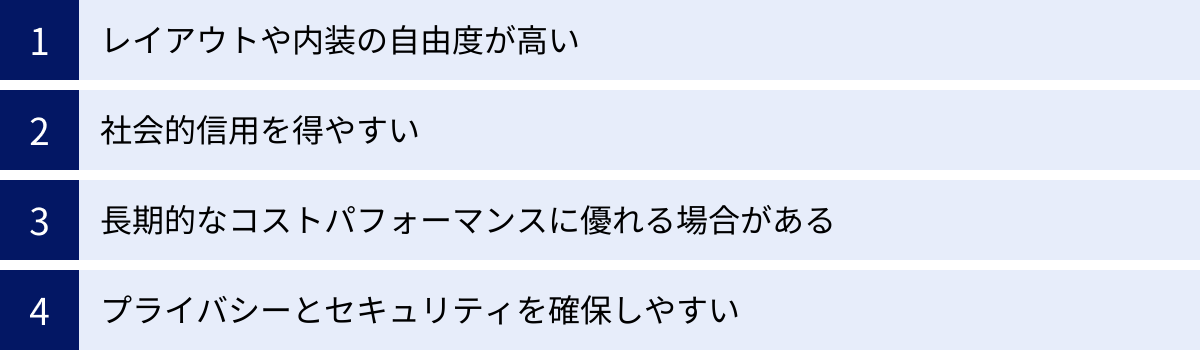

賃貸事務所を借りるメリット

賃貸事務所を選ぶことには、他のオフィス形態では得られない多くの利点があります。特に、企業の独自性を打ち出し、長期的な安定を求める場合にその価値が発揮されます。

- レイアウトや内装の自由度が高い

最大のメリットは、何と言ってもその自由度の高さです。賃貸事務所は「空の箱」の状態から、自社の理念やブランドイメージ、働き方に合わせて、オフィス空間を自由にデザインできます。 壁の色、床の素材、照明の選定から、執務エリア、会議室、リフレッシュスペースの配置まで、すべてを思い通りに創り上げることが可能です。

例えば、コミュニケーションの活性化を狙うなら、部署間の壁を取り払ったオープンなレイアウトに。集中して作業できる環境が必要なら、個別のブースを設けることもできます。このようなオリジナリティあふれるオフィス空間は、従業員の満足度や生産性の向上に直結するだけでなく、採用活動においても強力なアピールポイントとなります。 - 社会的信用を得やすい

しっかりとした住所地に独立した事務所を構えることは、取引先や金融機関、そして将来の顧客に対して大きな安心感と信頼感を与えます。 レンタルオフィスやコワーキングスペースの住所では、「事業の実態が掴みにくい」と感じる人も少なくありません。特に、BtoBビジネスや高額な商材を扱う場合、オフィスの構えが企業の信頼性を測る一つの指標となることがあります。

また、法人登記の住所として、またウェブサイトや名刺に記載する住所として、確立されたオフィスビルのアドレスを使用できることは、企業のステータスを高める効果も期待できます。 - 長期的なコストパフォーマンスに優れる場合がある

初期費用は高額ですが、長期的に見ると賃貸事務所の方がトータルコストを抑えられる可能性があります。レンタルオフィスやサービスオフィスは、便利なサービスが含まれている分、月々の利用料が坪単価換算で割高に設定されています。

事業が安定し、数年単位で同じ場所で活動することが見込まれる場合、賃貸事務所の賃料と自社で管理するコストの合計が、同規模のレンタルオフィスの利用料を下回るケースは少なくありません。 特に、事業規模が大きくなるほど、この傾向は顕著になります。 - プライバシーとセキュリティを確保しやすい

賃貸事務所は、自社専用の独立した空間です。そのため、部外者が自由に出入りすることはなく、機密情報や個人情報の管理において高いレベルのセキュリティを維持できます。 役員会議や人事に関するデリケートな会話も、情報漏洩のリスクを気にすることなく行えます。

特に、法務、経理、開発部門など、高度な機密性を要する業務を行う企業にとって、この点は非常に重要な要素となります。独自のセキュリティシステムを導入するなど、自社の基準に合わせた対策を講じられるのも賃貸事務所ならではの強みです。

賃貸事務所を借りるデメリット

多くのメリットがある一方で、賃貸事務所には相応の負担やリスクも伴います。これらのデメリットを事前に把握し、対策を講じることが重要です。

- 高額な初期費用が必要

賃貸事務所の契約で最も大きなハードルとなるのが初期費用です。一般的に、賃料の6ヶ月から12ヶ月分に相当する敷金・保証金が必要となります。これに加えて、礼金、仲介手数料、前家賃、火災保険料などを合わせると、かなりのまとまった資金が契約時に必要となります。

さらに、内装工事費やオフィス家具、OA機器の購入費用、引っ越し費用なども発生するため、事業の運転資金を圧迫しないよう、綿密な資金計画が不可欠です。 - 入居までに時間と手間がかかる

「借りたい」と思ってから実際に入居するまで、長い時間と多くの手間がかかる点もデメリットです。物件探しから始まり、内覧、条件交渉、審査、契約、そして内装設計・工事、インフラ整備、引っ越しと、一連のプロセスには短くても3ヶ月、通常は半年から1年程度の期間を見ておく必要があります。

特に、内装工事は設計会社や施工業者との打ち合わせが何度も必要となり、担当者には大きな負担がかかります。すぐにでも事業を開始したいスタートアップにとっては、この時間的なロスが機会損失につながる可能性も考慮しなければなりません。 - 契約期間の縛りと中途解約のリスク

賃貸事務所の契約は、「普通借家契約」で2年間というのが最も一般的です。この期間内に事業環境が変化し、オフィスの縮小や移転が必要になったとしても、簡単には解約できません。

多くの場合、契約書には「中途解約条項」が盛り込まれており、解約するには3ヶ月から6ヶ月前の予告が必要です。さらに、ペナルティとして残存期間分の賃料相当額の違約金を請求されるケースもあります。事業計画の不確実性が高い時期に長期契約を結ぶことは、大きな経営リスクとなり得ます。 - 原状回復義務とそれに伴う費用

退去時には、借りたオフィスを「入居時の状態に戻す」という原状回復義務が課せられます。これは、自社で行った内装工事をすべて解体・撤去し、スケルトン状態(建物の骨組みだけの状態)や、内装がある状態(天井、壁、床が標準仕様の状態)に戻すことを意味します。

この原状回復工事には、数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。 この費用は、契約時に預けた敷金・保証金から差し引かれますが、それを上回る場合は追加で支払う必要があります。退去時の大きな出費となるため、あらかじめ資金を準備しておくことが求められます。

これらのメリット・デメリットを天秤にかけ、自社の現在の体力(資金力、人員リソース)と将来の成長予測を冷静に分析することが、賃貸事務所という選択を成功させるための第一歩となるのです。

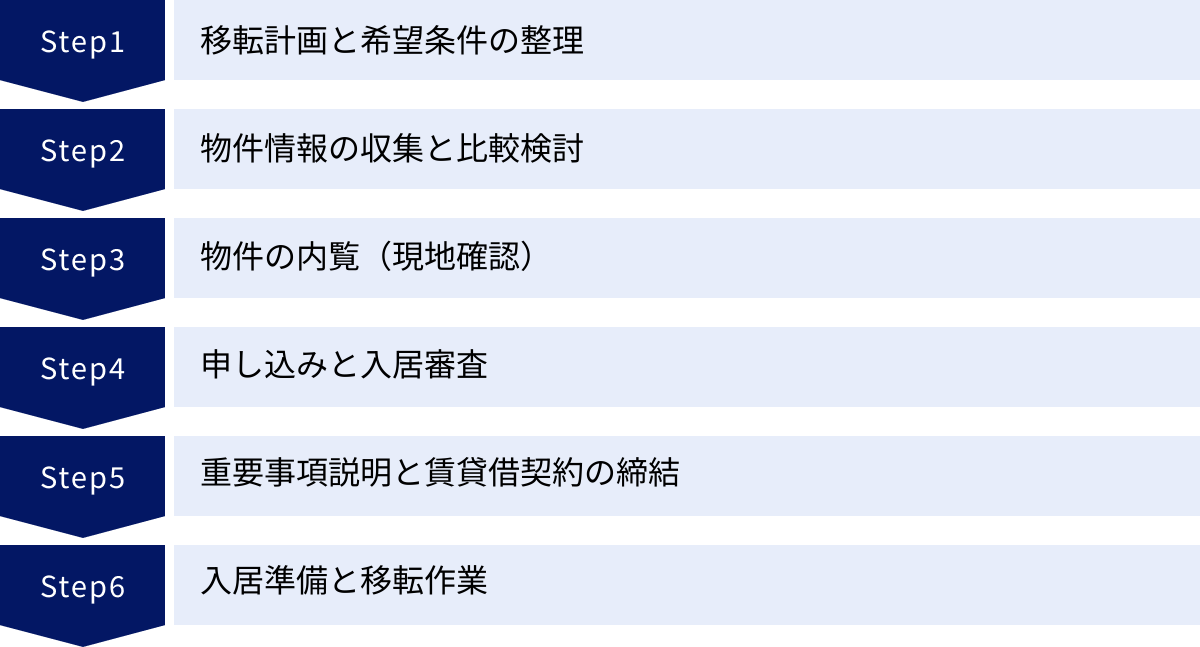

賃貸事務所探しから入居までの6ステップ

理想の賃貸事務所を見つけ、スムーズに入居するためには、計画的かつ段階的にプロセスを進めることが不可欠です。思いつきで行動すると、重要な点を見落としたり、予期せぬトラブルに見舞われたりする可能性があります。ここでは、オフィス移転を考え始めてから、実際に入居するまでの流れを6つのステップに分けて具体的に解説します。

① 移転計画と希望条件の整理

すべての始まりは、しっかりとした計画を立てることからです。なぜオフィスを移転するのか、その目的を明確にすることが、後のすべての判断基準となります。

- 移転目的の明確化: 「従業員が増えて手狭になった」「より良い人材を採用するために、魅力的なオフィス環境を整えたい」「ブランドイメージ向上のため、都心の一等地に拠点を構えたい」「現在の賃料が高いため、コストを削減したい」など、移転の目的を具体的に言語化します。この目的が、エリア選定や物件のグレード、レイアウトの方向性を決める上での羅針盤となります。

- スケジュールの設定: 入居希望日をゴールとし、そこから逆算してスケジュールを立てます。一般的に、賃貸事務所の移転には6ヶ月から1年程度かかると言われています。例えば、「来年4月1日入居」を目標とするなら、遅くとも前年の10月頃には物件探しを開始する必要があります。契約、内装設計、工事、引っ越しなど、各フェーズに必要な期間を洗い出し、余裕を持った計画を立てましょう。

- 希望条件の洗い出し: 移転目的と予算に基づき、物件に求める条件を整理します。この時、「絶対に譲れない必須条件」と「できれば満たしたい希望条件」に分けてリストアップすると、後の物件選定がスムーズになります。

- 必須条件の例:

- エリア:〇〇区、〇〇駅から徒歩10分以内

- 広さ:〇〇坪以上

- 賃料上限:月額〇〇万円(共益費込み)

- 入居時期:来年4月1日

- その他:24時間利用可能、個別空調、新耐震基準適合

- 希望条件の例:

- ビルのグレード:新築、築浅

- 設備:OAフロア、機械警備

- 周辺環境:コンビニ・飲食店が充実

- その他:眺望が良い、男女別トイレ

- 必須条件の例:

この段階で社内の関係者(経営層、総務、各部門長など)と十分に議論し、コンセンサスを形成しておくことが、後の手戻りを防ぐ上で非常に重要です。

② 物件情報の収集と比較検討

希望条件が固まったら、いよいよ具体的な物件情報を集めるフェーズに入ります。情報収集の方法はいくつかあり、これらを組み合わせることで、より網羅的に候補物件を見つけ出すことができます。

- 情報収集チャネル:

- 不動産情報ポータルサイト: 大手の事業用不動産サイトを利用し、希望エリアや条件で検索します。市場の相場感を掴んだり、どのような物件があるのかを大まかに把握したりするのに役立ちます。

- 事業用不動産専門の仲介会社: オフィス仲介を専門に扱う会社に相談します。ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を持っていることが多く、専門的な知見から自社に合った物件を提案してくれます。条件交渉や契約手続きのサポートも受けられるため、特に初めてオフィスを借りる企業にとっては心強いパートナーとなります。

- 比較検討: 収集した物件情報を一覧表などにまとめ、①で整理した希望条件と照らし合わせながら比較検討します。賃料、広さ、立地といったスペックだけでなく、写真や間取り図からオフィスの雰囲気やレイアウトのしやすさを想像することも大切です。この段階で、候補を5〜10件程度に絞り込みます。

③ 物件の内覧(現地確認)

書類上やウェブ上の情報だけではわからない点を、実際に現地で確認するのが内覧です。内覧は、オフィスの「実力」を見極めるための非常に重要なステップです。

- 内覧の準備: 事前に物件の図面を取り寄せ、確認したいポイントをリストアップしておきましょう。メジャー、スマートフォンのカメラ、メモ帳は必須アイテムです。

- 確認すべきポイント:

- 専有部分: 広さの感覚、天井の高さ、柱の位置、窓からの日当たりや眺望、コンセントの位置と数、空調の方式と効き具合、携帯電話の電波状況など。

- 共用部分: エントランスの雰囲気、エレベーターの台数や待ち時間、トイレの清潔さや数、給湯室の設備、セキュリティ体制など。

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の道のり(坂道や信号の多さ)、周辺の飲食店やコンビニ、銀行、郵便局の場所、昼と夜の雰囲気の違いなど。

- 複数の担当者で確認: できるだけ、経営者や総務担当者だけでなく、実際にそのオフィスで働くことになる従業員にも内覧に参加してもらうことをお勧めします。異なる視点から物件を見ることで、思わぬ長所や短所に気づくことがあります。

④ 申し込みと入居審査

内覧を経て「この物件に決めたい」という意思が固まったら、貸主(オーナー)に対して入居の申し込みを行います。申し込みは、先着順で受け付けられることが多いため、決断したら迅速に行動することが重要です。

- 入居申込書の提出: 不動産仲介会社が用意する申込書に、会社情報(名称、所在地、代表者名など)、希望する契約条件(賃料、入居日など)、連帯保証人の情報などを記入して提出します。

- 必要書類の準備: 申込書と合わせて、以下の書類の提出を求められるのが一般的です。

- 会社謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 決算書(通常は直近3期分)

- 代表者の身分証明書(運転免許証など)

- 入居審査: 提出された書類をもとに、貸主と保証会社が「この会社にオフィスを貸して問題ないか」を審査します。審査では、事業の安定性や継続性、支払い能力、どのような事業を行っているかなどが総合的に判断されます。審査期間は、通常3日〜1週間程度です。特に、設立間もない企業や赤字決算の企業は、事業計画書や代表者の資産状況を示す書類などを追加で求められることがあります。

⑤ 重要事項説明と賃貸借契約の締結

審査に無事通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。これは法的な拘束力を伴う極めて重要なステップであり、慎重な対応が求められます。

- 重要事項説明: 契約に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明書」に基づいた説明を受けます。ここには、物件の権利関係、法令上の制限、契約解除に関する事項、金銭に関する取り決めなど、契約の根幹をなす情報が記載されています。専門用語が多く難解に感じるかもしれませんが、不明な点や疑問に思った点は、その場で必ず質問し、完全に理解・納得するまで先に進まないことが鉄則です。

- 契約書の読み合わせと調印: 重要事項説明に納得したら、次に「建物賃貸借契約書」の内容を確認します。賃料、契約期間、更新、禁止事項、原状回復義務の範囲、特約事項など、隅々まで目を通し、事前に交渉した内容が正しく反映されているかを確認します。内容に問題がなければ、署名・捺印を行います。

- 初期費用の支払い: 契約締結と前後して、敷金・保証金、礼金、仲介手数料、前家賃などの初期費用を指定された期日までに支払います。

⑥ 入居準備と移転作業

契約が完了すれば、晴れてそのオフィスの利用権を得たことになります。しかし、入居までにはまだやるべきことが山積みです。

- 内装・レイアウトの設計と工事: 専門の設計・施工会社と打ち合わせを重ね、オフィスのレイアウトプランを確定させ、内装工事を進めます。工事期間は、規模にもよりますが1ヶ月〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。

- インフラの手配: 電話回線、インターネット回線、電気、水道などの契約手続きを行います。回線の引き込み工事には時間がかかる場合があるため、早めに申し込みましょう。

- オフィス家具・OA機器の選定と発注: デスク、椅子、キャビネット、複合機、パソコンなどを選定し、納品日を調整します。

- 各種届出: 官公庁への移転登記、税務署や社会保険事務所への住所変更届、郵便局への転居届など、必要な手続きを行います。

- 引っ越し: 引っ越し業者を選定し、移転スケジュールを調整します。従業員への周知や荷造りも計画的に進める必要があります。

これらのステップを一つひとつ着実にクリアしていくことで、トラブルなくスムーズに新オフィスでの業務をスタートさせることが可能になります。

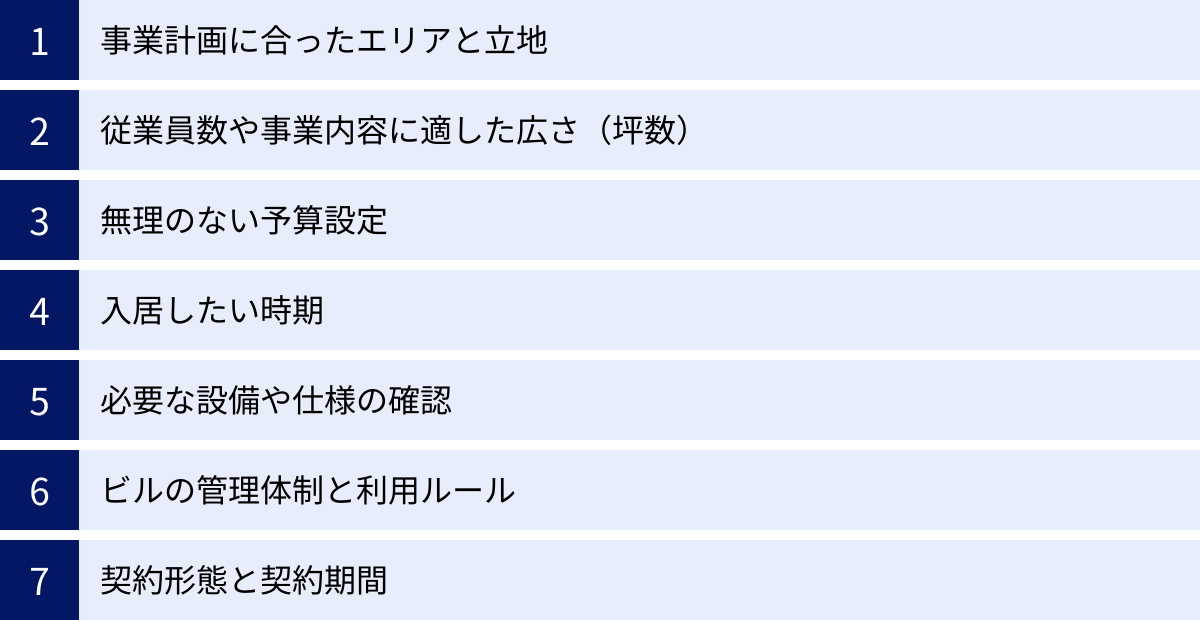

失敗しない賃貸事務所選び!押さえるべき7つのポイント

賃貸事務所選びは、単に「働く場所」を選ぶ以上の意味を持ちます。それは、企業の将来への投資であり、従業員の働きがいや生産性、さらにはブランドイメージまでを左右する重要な経営判断です。ここでは、後悔しないために必ず押さえておきたい7つの重要な選定ポイントを深掘りして解説します。

① 事業計画に合ったエリアと立地

オフィスの所在地は、ビジネスの成功に直結する要素です。見た目の華やかさやイメージだけで選ぶのではなく、自社の事業計画と照らし合わせて戦略的に決定する必要があります。

- 顧客・取引先とのアクセス: 主な顧客やパートナー企業がどのエリアに集中しているかを分析し、アクセスしやすい場所を選びましょう。営業活動の効率が上がり、円滑なコミュニケーションにつながります。例えば、特定の業界が集積するエリア(IT企業なら渋谷、金融なら大手町など)にオフィスを構えることは、情報収集やネットワーキングの面でも有利に働くことがあります。

- 従業員の通勤利便性と採用力: 優秀な人材を確保し、定着させる上で、通勤のしやすさは極めて重要な要素です。 複数の路線が利用できるターミナル駅の近くや、主要な住宅地からのアクセスが良い場所は、従業員満足度を高めます。採用活動においても、「駅から徒歩5分」といった好立地は、応募者にとって大きな魅力となります。逆に、駅から遠い、乗り換えが多いといった不便な立地は、採用競争で不利になる可能性があります。

- エリアのブランドイメージ: エリアが持つイメージは、企業のブランドイメージに影響を与えます。例えば、丸の内や銀座は「信頼性」「格式」、渋谷や恵比寿は「先進性」「クリエイティブ」といったイメージがあります。自社が顧客や社会にどのようなイメージを与えたいかを考え、それに合致したエリアを選ぶことも一つの戦略です。

- 周辺環境の充実度: 日々の業務を円滑に進めるためには、オフィスの周辺環境も重要です。銀行、郵便局、役所の出張所などが近くにあると、事務手続きが効率化されます。また、コンビニ、飲食店、カフェなどが充実していると、従業員のランチや休憩時間の満足度が向上します。

② 従業員数や事業内容に適した広さ(坪数)

オフィスの広さは、快適性と生産性を左右します。狭すぎれば窮屈でストレスが溜まり、広すぎれば賃料が無駄になるだけでなく、コミュニケーションが希薄になる恐れもあります。

- 一人あたりの必要面積: 一般的に、オフィスにおける一人あたりの適切な面積は2坪から4坪(約6.6㎡〜13.2㎡)が目安とされています。これには、個人の執務スペースだけでなく、通路や共有スペースも含まれます。例えば、従業員10名の企業であれば、最低でも20坪は必要ということになります。

- 執務スペース以外の考慮: 単純な人数計算だけでなく、会議室、応接室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫など、事業内容に応じて必要なスペースを洗い出し、全体の面積を算出します。特に、来客が多い企業は応接スペースを、従業員の働きやすさを重視する企業はリフレッシュスペースを充実させるといった配慮が必要です。

- 将来の増員計画: オフィス選びは、現在だけでなく、3年後、5年後といった将来を見据えて行うことが重要です。 今後、従業員を増やす計画があるならば、その増員分も考慮した広さを確保しておく必要があります。頻繁な移転はコストも手間もかかるため、ある程度の拡張性を見込んでおくのが賢明です。ただし、あまりに広すぎるとコスト負担が重くなるため、事業計画と照らし合わせ、現実的な予測を立てることが求められます。

③ 無理のない予算設定

賃料は、オフィスのコストの中で最も大きな割合を占める固定費です。予算設定を誤ると、経営を圧迫する大きなリスクとなります。

- 総コストで考える: 予算を考える際は、月々の賃料だけでなく、共益費や管理費も合わせた「月額固定費」で計算します。さらに、契約時に必要な敷金・保証金、礼金、仲介手数料、内装工事費、什器購入費、引っ越し費用といった初期費用の総額も正確に把握し、資金計画を立てる必要があります。

- 賃料の目安: 一般的に、オフィスの賃料は企業の粗利益の10%〜15%程度に収めるのが健全な経営の目安と言われています。自社の財務状況を冷静に分析し、事業の成長を妨げない範囲で、無理のない予算上限を設定しましょう。

- コストとクオリティのバランス: 当然ながら、立地が良く、新しくてグレードの高いビルほど賃料は高くなります。自社にとって何が最も重要か(立地、広さ、ビルのグレードなど)の優先順位をつけ、限られた予算の中で最適なバランスを見つけることが求められます。

④ 入居したい時期

オフィスの移転は、計画から入居まで長い時間を要します。希望の時期に入居するためには、早めに動き出すことが肝心です。

- 移転スケジュールからの逆算: 一般的に、オフィス移転には最低でも6ヶ月はかかると考えておきましょう。人気エリアや好条件の物件はすぐに埋まってしまうため、1年前から情報収集を始めるくらいの余裕があると理想的です。現在のオフィスの解約予告期間(通常3〜6ヶ月前)も考慮に入れ、空白期間や二重家賃が発生しないよう、綿密なスケジュール管理が必要です。

⑤ 必要な設備や仕様の確認

事業内容によって、オフィスに求められる設備や仕様は大きく異なります。内覧時には、以下の点を必ずチェックしましょう。

- OAフロア: 床下に配線スペースがあるOAフロアは、PCや電話の配線がすっきりと収まり、レイアウト変更にも柔軟に対応できるため、現代のオフィスにはほぼ必須の設備です。

- 空調設備: 「セントラル空調」か「個別空調」かは大きな違いです。セントラル空調はビル全体で管理されるため、フロアや区画ごとの温度調整や時間外の利用が難しい場合があります。一方、個別空調は自社で自由にコントロールできるため、柔軟な働き方に対応できます。

- 電気容量: 使用するOA機器の数や種類によっては、ビルが供給する電気容量では不足する場合があります。特に、サーバーを多数設置する場合や、専門的な機材を使用する場合は、事前に必要な容量を確認し、増設が可能かどうかも調べておく必要があります。

- 耐震基準: 1981年6月1日に改正された建築基準法で定められた「新耐震基準」を満たしているかどうかは、従業員の安全を守る上で最低限確認すべき項目です。

- セキュリティ: 機械警備システムの有無、24時間入退館が可能か、エレベーターにセキュリティ機能があるかなど、企業のセキュリティポリシーに合った仕様かを確認します。

⑥ ビルの管理体制と利用ルール

快適で安全なオフィス環境は、ビルの管理体制に大きく左右されます。

- 管理状況: エントランスや廊下、トイレといった共用部分が清潔に保たれているかは、管理の質を測る良い指標です。管理人の常駐の有無や、トラブル発生時の対応体制なども確認しておくと安心です。

- 利用ルール: ビルごとに定められた利用ルール(利用可能時間、ゴミ出しのルール、看板設置の規定、喫煙所の有無など)を事前に確認し、自社の働き方や文化に合わない制約がないかをチェックします。

⑦ 契約形態と契約期間

賃貸事務所の契約には、主に2つの種類があります。それぞれの特徴を理解し、自社に合った形態を選ぶことが重要です。

- 普通借家契約: 契約期間は通常2年で、借主が希望すれば原則として契約を更新できる形態です。借主の権利が強く保護されており、安定して長くオフィスを借りたい場合に適しています。日本のオフィス賃貸では最も一般的な契約形態です。

- 定期借家契約: あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく契約が終了する形態です。再契約できる保証はなく、貸主の意向に左右されます。賃料が相場より安く設定されていることが多いですが、事業の継続性が重要な場合は、慎重に検討する必要があります。

これらの7つのポイントを一つひとつ丁寧に確認し、多角的な視点から物件を評価することで、「借りてから後悔する」という失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

賃貸事務所にかかる費用のすべて

賃貸事務所を借りる際には、月々の賃料以外にもさまざまな費用が発生します。特に契約時に必要な初期費用は高額になることが多く、事前に全体像を把握し、十分な資金を準備しておくことが不可欠です。ここでは、賃貸事務所にかかる費用を「初期費用」「ランニングコスト」「その他費用」の3つに分けて、その内訳と目安を詳しく解説します。

契約時に必要な初期費用

初期費用は、物件を契約してから入居するまでの間に支払う費用の総称です。一般的に、月額賃料の6ヶ月分から、多い場合には12ヶ月分以上が必要とされています。これらの費用は、事業の運転資金とは別に確保しておく必要があります。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や退去時の原状回復費用のための担保金 | 月額賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主(オーナー)へのお礼として支払う費用 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産仲介会社に支払う成功報酬 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃・前共益費 | 入居する月の家賃・共益費を前払いするもの | 月額賃料・共益費の1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどの損害に備える保険料 | 2年間で1.5万~3万円程度 |

| 賃貸保証料 | 保証会社の利用料。連帯保証人の代わりとなる | 月額賃料の0.5~1ヶ月分 |

#### 敷金・保証金

敷金・保証金は、初期費用の中で最も大きな割合を占める費用です。これは、賃料の滞納があった場合や、テナントの過失によって物件に損害を与えた場合の修繕費用、そして退去時の原状回復費用に充当されるためのお金を、あらかじめ貸主に預けておくものです。いわば「担保金」としての性格を持ちます。

相場は月額賃料の6ヶ月分から12ヶ月分と幅広く、ビルのグレードやエリア、貸主の方針によって異なります。この敷金・保証金は、退去時に原状回復費用などを差し引いた上で返還されますが、全額が戻ってくるわけではない点に注意が必要です。

#### 礼金

礼金は、物件を貸してくれる貸主に対して、慣習的に支払われる「お礼」のお金です。敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

相場は月額賃料の1ヶ月分から2ヶ月分程度ですが、最近では競争力を高めるために「礼金ゼロ」の物件も増えています。ただし、礼金がない分、他の条件(賃料や保証金など)が相場より高く設定されている可能性もあるため、トータルコストで判断することが重要です。

#### 仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内覧の手配、契約条件の交渉、契約手続きのサポートなどを行ってくれた不動産仲介会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、その上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

この費用は、契約が成立した時点ではじめて発生します。物件探しを依頼したり、内覧したりしただけでは費用はかかりません。

#### 前家賃・前共益費

賃貸契約では、入居する月の賃料と共益費を、契約時に前もって支払うのが一般的です。これを前家賃・前共益費と呼びます。例えば、4月1日から入居する場合、3月中の契約時に4月分の賃料・共益費を支払います。月の途中から入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料・共益費を合わせて請求されることもあります。

#### 火災保険料

万が一の火災や漏水事故などに備え、ほとんどの賃貸事務所契約では火災保険(事業用の損害保険)への加入が義務付けられています。保険料は、補償内容や建物の構造によって異なりますが、2年間の契約で15,000円〜30,000円程度が目安となります。自社が起こした事故だけでなく、他のテナントからのもらい事故による損害をカバーするためにも、必須の費用と言えます。

#### 賃貸保証会社の利用料

近年、法人の賃貸契約においても、連帯保証人に加えて、あるいは連帯保証人の代わりに賃貸保証会社の利用を必須とする物件が増えています。これは、貸主が賃料滞納リスクを回避するための措置です。

保証会社を利用する場合、契約時に保証委託料として月額総賃料の50%〜100%程度を支払います。その後、1年ごとに更新料がかかるのが一般的です。

毎月支払うランニングコスト

契約後は、毎月継続的に発生するランニングコストを支払っていくことになります。これらは事業運営における重要な固定費となるため、正確に把握しておく必要があります。

#### 賃料

物件そのものの使用料として、毎月支払う最も基本的なコストです。通常、坪単価で表示され、「坪単価 × 面積(坪数)」で計算されます。賃料には消費税が課税されます。

#### 共益費・管理費

エントランスや廊下、エレベーター、トイレといった共用部分の清掃費、光熱費、設備の維持管理費などに充てられる費用です。賃料と同様に毎月支払い、消費税の課税対象となります。賃料と合わせて「総賃料」として予算を考えることが重要です。

#### 水道光熱費

オフィス専有部分で使用する電気、水道、ガスの料金です。これらはテナントが個別に電力会社や水道局と契約し、使用量に応じて支払います。空調がセントラル方式の場合は、電気代の一部が共益費に含まれていることもあります。

#### 通信費

業務に不可欠なインターネット回線や電話回線の利用料金です。これもテナントが通信事業者と直接契約して支払います。

その他に発生する可能性のある費用

上記の費用以外にも、オフィス移転の過程や、将来の退去時に発生する費用があります。これらも見越して予算計画に組み込んでおくことが、予期せぬ資金ショートを防ぐ上で大切です。

#### 内装・レイアウト工事費

賃貸事務所を自社の仕様に合わせるための内装工事費用です。デザインにこだわるほど費用は高くなります。費用の目安は、一般的な仕様で坪あたり10万円〜30万円程度ですが、デザイナーに設計を依頼したり、高品質な素材を使用したりすると、坪50万円以上になることもあります。

#### オフィス家具・OA機器の購入費

デスク、椅子、キャビネット、会議用テーブル、パーテーションといったオフィス家具や、パソコン、複合機、ビジネスフォンなどのOA機器を揃えるための費用です。新品で購入するのか、中古品やリースを利用するのかによって、コストは大きく変動します。

#### 引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、什器や書類、機材などを運搬するための費用です。荷物の量、移動距離、移転作業を行う時期(繁忙期は高くなる)、ビルの養生(床や壁を保護する作業)の有無などによって料金が変わります。

#### 退去時の原状回復費用

契約終了時に、オフィスを借りた当初の状態に戻すための工事費用です。工事費用の目安は、小規模なオフィスで坪あたり3万円〜5万円、大規模なオフィスでは坪あたり5万円〜10万円以上かかることもあります。この費用は敷金・保証金から差し引かれますが、不足分は追加で支払う必要があります。将来発生する費用として、あらかじめ念頭に置いておくことが重要です。

賃貸事務所の効率的な探し方3選

自社に最適な賃貸事務所を見つけ出すためには、効率的な情報収集が欠かせません。やみくもに探すのではなく、それぞれの探し方の特徴を理解し、自社の状況に合わせて複数の方法を組み合わせることが成功への近道です。ここでは、代表的な3つの探し方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

① 不動産情報ポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産に特化した多くのポータルサイトが存在します。これらは、オフィス探しを始める際の第一歩として非常に有効なツールです。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: エリアや沿線、駅からの距離、面積、賃料といった基本的な条件はもちろん、新耐震基準、OAフロア、個別空調など、詳細なこだわり条件で物件を絞り込めます。数多くの物件を一覧で比較できるため、市場の賃料相場を把握するのに非常に役立ちます。

- 手軽さと利便性: パソコンやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも、自分のペースで物件情報を閲覧できます。通勤時間や休憩中などの隙間時間を使って、気軽に情報収集を始められるのが魅力です。

- 客観的な比較検討: 複数のサイトを横断的に見ることで、特定の不動産会社に偏らない、客観的な視点で物件を比較検討できます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件は掲載後すぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上の情報が常に最新とは限りません。「掲載終了」や「商談中」の物件が残っていることもあります。

- 非公開物件の不在: ポータルサイトに掲載されている物件は、市場に出ている物件の一部に過ぎません。 好条件の物件や、貸主の意向で公に募集したくない物件は「非公開物件」として、不動産仲介会社が水面下で紹介しているケースが多くあります。

- 交渉や手続きの手間: 気になる物件を見つけても、そこからの問い合わせ、内覧の調整、条件交渉などは基本的に自分で行う必要があります。専門知識がないと、不利な条件で契約してしまうリスクも考えられます。

- こんな企業におすすめ:

- まずは市場の相場感を知りたい企業

- 移転まで時間に余裕があり、じっくり自分で探したい企業

- 希望するエリアや条件がある程度固まっている企業

② 事業用不動産を専門に扱う仲介会社に相談する

オフィス移転を成功させる上で、最も確実で効率的な方法の一つが、事業用不動産を専門に扱うプロの仲介会社に相談することです。彼らは単なる物件紹介に留まらず、移転プロセス全体をサポートする心強いパートナーとなります。

- メリット:

- 専門知識と豊富な経験: オフィス仲介のプロとして、エリアの特性、賃料相場、各ビルの特徴などを熟知しています。自社の事業内容や将来の計画を伝えることで、自分たちでは気づかなかったような最適な物件を提案してくれることがあります。

- 非公開物件へのアクセス: 仲介会社は、独自のネットワークを通じて、ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」の情報を多数保有しています。これらの物件は、競合が少なく、好条件である可能性が高いです。

- 交渉力とサポート体制: 賃料や契約条件の交渉を、借主の代理として行ってくれます。プロの交渉によって、より有利な条件を引き出せる可能性があります。また、複雑な契約手続きや、内装会社・引っ越し業者の紹介など、移転に関わるあらゆるプロセスをワンストップでサポートしてくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。

- デメリット:

- 担当者との相性: サポートの質は、担当者のスキルや経験、そして自社との相性に左右されることがあります。複数の会社とコンタクトを取り、信頼できる担当者を見つけることが重要です。

- こんな企業におすすめ:

- 初めてオフィスを借りる企業

- 本業が忙しく、オフィス探しに時間を割けない企業

- より良い条件で契約したい、専門的なアドバイスが欲しい企業

- 非公開物件を含めた幅広い選択肢の中から検討したい企業

③ 地域密着型の不動産会社に相談する

大手や専門の仲介会社とは別に、特定のエリアで長年営業している地域密着型の不動産会社も有力な相談先です。

- メリット:

- 特定のエリアに関する深い情報: その地域に特化しているため、エリア内のビルオーナーとの長年の信頼関係が築かれていることが多いです。そのため、大手サイトには載らないような「掘り出し物」の物件情報や、近々空き予定の物件情報をいち早くキャッチしている可能性があります。

- 柔軟な対応: 小規模な会社ならではの、フットワークの軽さや柔軟な対応が期待できる場合があります。

- デメリット:

- 情報の範囲が限定的: 取り扱いエリアが限られているため、複数のエリアを比較検討したい場合には不向きです。あくまで、借りたいエリアが明確に決まっている場合の選択肢となります。

- オフィス専門ではない場合も: 住居の賃貸や売買をメインに扱っている会社も多く、事業用不動産の専門知識が十分でない場合もあります。事前にオフィスの取り扱い実績などを確認することが重要です。

- こんな企業におすすめ:

- 移転したいエリアが明確に決まっている企業

- 地元の情報に精通したアドバイスを求める企業

結論として、最も効率的で失敗の少ない探し方は、まず①のポータルサイトで大まかな相場観を掴んだ上で、②の専門仲介会社に相談し、具体的な提案を受けるという流れです。 これにより、市場の全体像を把握しつつ、プロのサポートを受けながら最適な物件を選び抜くことが可能になります。

契約前に必ずチェック!内覧時の確認ポイント

物件資料や図面だけでは、そのオフィスの本当の姿を知ることはできません。内覧は、日々の業務の快適性や生産性、さらには従業員の満足度を左右する「生の情報」を得るための絶好の機会です。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、以下のチェックリストを参考に、多角的な視点で物件を隅々まで確認しましょう。

オフィス専有部分のチェックリスト

実際に業務を行うことになる専有部分は、最も時間をかけて確認すべき場所です。メジャーやスマートフォンのカメラ(写真や動画撮影用)、メモ帳を持参し、五感をフル活用してチェックしましょう。

- 広さ・形状・天井高:

- 図面上の坪数と、実際に見た時の広さの感覚は一致していますか?

- オフィスの中央に大きな柱があるなど、レイアウトの妨げになる要素はありませんか? 長方形や正方形など、デッドスペースが生まれにくい形状かを確認しましょう。

- 天井は低いと圧迫感があります。天井高を実測し、開放感があるかを確認します。

- 電源・コンセント:

- コンセントの位置と数は、想定しているデスクレイアウトに対して十分ですか?

- 床や壁に追加でコンセントを増設することは可能ですか?

- サーバーなど多くの電力を使う機器を設置する場合、ビルの電気容量は十分ですか?増設は可能ですか?

- 空調設備:

- 空調はフロア全体で一括管理される「セントラル空調」ですか? それともエリアごとに自由に温度設定できる「個別空調」ですか?

- 空調の吹き出し口が、デスクを置きたい場所の真上にありませんか? (直接風が当たると従業員の健康に影響します)

- 時間外や休日に、空調は使用できますか?(追加料金がかかる場合もあります)

- 窓・採光・眺望:

- 窓は大きく、日中の自然光は十分に入りますか?

- 西日が強く差し込む場合、ブラインドは設置されていますか?

- 窓からの眺望は、働く上でのモチベーションに影響します。周辺の建物との距離や景色を確認しましょう。

- 通信・電波環境:

- 各携帯キャリアの電波は、室内の隅々まで安定して届きますか? 実際に自分のスマートフォンで通話やデータ通信を試してみましょう。

- 光回線はどこまで引き込まれていますか?(MDF室までか、各フロアまでかなど)

- 音・振動:

- 大通りに面している場合、窓を閉めた時の騒音レベルはどの程度ですか?

- 上階や隣のテナントからの足音や話し声、振動は気になりませんか?(可能であれば、業務時間中に再度確認するのが理想です)

エントランスなど共用部分のチェックリスト

共用部分は、来客者が最初に目にする「企業の顔」であり、従業員が毎日利用する場所でもあります。快適性やセキュリティ、企業のイメージに関わる重要なポイントです。

- エントランス・廊下:

- エントランスは清潔で、明るく、来客に良い印象を与えるデザインですか?

- 集合ポストや宅配ボックスの状態は綺麗ですか?

- 廊下や階段は十分に清掃されていますか?(ビルの管理体制の質が表れます)

- エレベーター:

- ビルの規模に対して、エレベーターの台数と速度は十分ですか?(朝の通勤時間帯の混雑具合をヒアリングしてみましょう)

- 引っ越し時の大型什器の搬入は可能ですか? エレベーターのサイズ(高さ、幅、奥行き)と積載重量を確認します。

- トイレ・給湯室:

- トイレは男女別になっていますか?

- 個室の数は、フロアの人数に対して十分ですか?

- 清掃は行き届いていますか? 温水洗浄便座など、従業員の満足度に関わる設備もチェックしましょう。

- 給湯室のスペースや設備は十分ですか?

- セキュリティ:

- 夜間や休日のビルの出入り口はオートロックですか?

- 防犯カメラは設置されていますか?

- 警備員は常駐していますか?その時間帯は?

- 駐車場・駐輪場:

- 来客用の駐車場や、従業員用の駐輪場はありますか?

- 空き状況や月額料金はどのくらいですか?

駅からの距離など周辺環境のチェックリスト

オフィスでの時間は、通勤やランチ、顧客訪問など、ビル周辺での活動と密接に結びついています。必ず自分の足で歩き、周辺環境を肌で感じることが大切です。

- アクセス:

- 物件情報に記載の「駅から徒歩〇分」は本当ですか?実際にストップウォッチで計りながら歩いてみましょう。 信号の待ち時間や、坂道、歩道橋の有無も体感します。

- 雨の日に、駅から濡れずにアクセスできるルートはありますか?

- 周辺施設:

- 銀行(ATM含む)、郵便局は近くにありますか? 経理や総務の業務効率に影響します。

- ランチに使える飲食店やカフェ、お弁当を買えるコンビニやスーパーは充実していますか?

- いざという時のために、クリニックや薬局の場所も確認しておくと安心です。

- 街の雰囲気:

- 昼と夜、平日と休日で、街の雰囲気はどのように変わりますか? 可能であれば、時間帯を変えて複数回訪れるのが理想です。

- 治安は良いですか?街灯は十分に整備されていますか?

- 近隣に騒音や異臭の原因となるような施設はありませんか?

これらのポイントを網羅的にチェックすることで、入居後のミスマッチを防ぎ、自社にとって本当に価値のあるオフィスかどうかを冷静に判断できるようになります。

賃貸事務所の契約で注意すべきこと

入居審査を通過し、いよいよ契約という最終段階。ここで気を抜いてはいけません。賃貸借契約は、一度締結すると法的な拘束力を持ち、簡単には変更・解除できない重要な取り決めです。後々のトラブルを避けるため、契約内容を細部まで理解し、納得した上で署名・捺印することが絶対に必要です。ここでは、契約時に特に注意すべき4つのポイントを解説します。

契約書の内容を隅々まで確認する

提示された「建物賃貸借契約書」は、言わば貸主と借主の間のルールブックです。専門用語や細かい条文が並んでいますが、すべてに目を通し、内容を正確に把握しなければなりません。

- 基本的な契約条件の再確認:

- 賃料・共益費: 金額、支払期日(月末か翌月分か)、支払方法(振込か口座振替か)が、事前の合意通りか確認します。

- 契約期間: 契約の開始日と終了日はいつか。契約期間は2年か3年か。

- 更新: 普通借家契約の場合、更新は可能か。更新時の手続き(自動更新か合意更新か)や、更新料の有無・金額(新賃料の1ヶ月分など)を確認します。

- 禁止事項・使用細則の確認:

- 用途制限: 「事務所」以外の用途(店舗、教室、倉庫など)での使用が禁止されていないか。

- 看板設置: 看板の設置は可能か。可能な場合、設置できる場所、サイズ、デザインに関する規定はあるか。

- 内装工事: 内装工事を行う際のルール。貸主への事前承認の要否、指定業者の有無、工事可能な時間帯などを確認します。

- その他、喫煙や原状回復に関するルールなど、ビル固有の細かな規定も確認が必要です。

- 特約事項に注意:

- 契約書の末尾には「特約事項」が記載されていることがよくあります。これは、一般的な契約内容に加えて、その物件独自の特別なルールを定めたものです。借主にとって不利な内容が含まれている可能性もあるため、特に注意深く読み込む必要があります。

- (例)「退去時のハウスクリーニング費用は、理由の如何を問わず借主の負担とする」「解約予告は6ヶ月前までに行うこと」など。

- 少しでも疑問や不明な点があれば、曖昧なままにせず、不動産仲介会社の担当者や貸主に説明を求め、納得できるまで質問を繰り返す姿勢が重要です。

原状回復義務の範囲を明確にする

退去時のトラブルで最も多いのが、この「原状回復」をめぐる問題です。どこまでを元の状態に戻す責任が借主にあるのか、その範囲を契約前に明確にしておくことが、余計な出費や紛争を防ぐ鍵となります。

- 原状回復の定義を確認:

- 原状回復とは、一般的に「借主の故意・過失によって生じた損傷を元に戻すこと」を指します。しかし、事業用物件の場合は、通常の使用による損耗や経年劣化(通常損耗)も借主の負担とされているケースがほとんどです。

- 契約書に「通常損耗を含む」といった一文があるかを確認し、その範囲について具体的なイメージを共有しておくことが大切です。

- 工事の範囲を具体的に確認:

- 退去時には、自社で設置した内装や設備(パーテーション、造作壁、追加の照明など)はすべて撤去する必要があるのか。

- 床のカーペットや壁紙の張り替えは、どの程度の汚れや傷で必要になるのか。

- 「スケルトン返し」(建物の構造躯体だけの状態に戻す)が義務付けられているのか、それとも入居時と同じ内装(天井・壁・床が標準仕様)に戻せば良いのか。

- 入居時の状態を記録に残す:

- トラブル防止の最も有効な手段は、入居前の状態を写真や動画で詳細に記録しておくことです。 日付の入るカメラで、壁、床、天井、設備など、部屋全体の様子を撮影しておけば、退去時に「これは元々あった傷だ」と主張するための客観的な証拠となります。

解約予告期間と中途解約の条件を確認する

事業環境は常に変化します。予期せぬ事業の縮小や拡大、戦略の変更により、契約期間の途中でオフィスを移転せざるを得なくなる可能性もゼロではありません。その万が一の事態に備え、解約に関する条件を正確に把握しておくことは、経営上のリスク管理として非常に重要です。

- 解約予告期間:

- 契約を解約したい場合、何ヶ月前までに貸主に通知する必要があるかを確認します。住居の場合は1〜2ヶ月前が一般的ですが、事業用物件の場合は3ヶ月〜6ヶ月前が主流です。中には1年前という契約もあります。この期間を過ぎてしまうと、解約が次の月にずれ込み、余分な賃料を支払うことになります。

- 中途解約違約金(解約ペナルティ):

- 契約期間の途中で解約した場合に、違約金が発生するかどうか、発生する場合はその金額の計算方法を確認します。

- 一般的には「解約から契約満了日までの残存期間分の賃料相当額」や「賃料の〇ヶ月分」といった形で定められています。この違約金は数百万円、数千万円に及ぶ可能性もあり、経営に大きな打撃を与えかねません。 事業の不確実性が高い場合は、このリスクを十分に考慮する必要があります。

重要事項説明をしっかりと聞く

重要事項説明は、宅地建物取引業法で義務付けられた、契約前の最終確認の場です。宅地建物取引士が、物件や契約に関する法的な重要ポイントを説明します。これは単なる形式的な手続きではありません。

- 専門家の説明を最大限活用する:

- 説明内容は、登記簿に記載された権利関係、法令上の制限(建築基準法や都市計画法など)、インフラ(飲用水・電気・ガスの供給施設)の整備状況、契約解除に関する規定など、多岐にわたります。

- 内容は専門的で難解に感じることが多いですが、「よくわからないけど、プロが言うなら大丈夫だろう」と聞き流すのは絶対に避けるべきです。 わからない用語や理解できない部分があれば、その都度遠慮なく質問し、自分の言葉で説明できるレベルまで理解を深めましょう。

- この説明を真摯に受けることで、契約書を読むだけでは気づかなかったリスクや問題点を発見できることもあります。

賃貸事務所の契約は、企業の未来を左右する重要な一歩です。 書類にサインするということは、そこに書かれたすべての条項に同意したという意思表示になります。時間をかけて慎重に内容を吟味し、少しの不安も残さない状態で契約に臨むことが、成功するオフィス移転の最後の関門です。

賃貸事務所に関するよくある質問

賃貸事務所を探したり契約したりする過程では、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。ここでは、特に多くの人が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

個人事業主でも事務所を借りられますか?

はい、個人事業主でも賃貸事務所を借りることは可能です。 実際に多くの個人事業主やフリーランスが、事業の拠点として賃貸事務所を活用しています。

ただし、法人に比べて信用力の面でハードルが少し高くなる傾向があるのは事実です。貸主(オーナー)や保証会社は、賃料を継続的に支払う能力があるかを慎重に審査します。そのため、申し込みの際には以下のような点を準備しておくと、審査がスムーズに進みやすくなります。

- 事業の安定性を示す書類:

- 事業計画書: これからどのような事業を行い、どのように収益を上げていくのかを具体的に示した書類です。事業の将来性やビジョンをアピールする上で非常に重要です。

- 確定申告書の写し: 過去数年分の所得を証明する公的な書類です。安定した収入があることを示す強力な材料になります。

- ポートフォリオや実績資料: クリエイターやコンサルタントの場合、これまでの仕事の実績がわかる資料を提出することで、事業の実態と能力を証明できます。

- 個人の信用情報:

- 連帯保証人: 法人契約と同様に、安定した収入のある親族などを連帯保証人として立てることを求められるケースが多いです。

- 預貯金残高の証明: 事業の運転資金や個人の資産が十分にあることを示すことで、支払い能力に対する信頼性を高めることができます。

- 保証会社の利用:

- 近年では、個人・法人を問わず、賃貸保証会社の利用を必須とする物件が増えています。保証会社の審査に通ることが、契約の前提条件となります。

個人事業主だからといって諦める必要は全くありません。 しっかりとした事業基盤と支払い能力を客観的な資料で示すことができれば、法人と同様に契約することが可能です。

住居用の物件を事務所として使えますか?

「事務所利用可」や「SOHO可」といった条件が明記されている物件であれば、住居用の物件を事務所として利用できます。 しかし、すべての住居用物件で事務所利用が認められているわけではないため、注意が必要です。

住居用物件を事務所として利用する場合、以下のような制約や確認事項があります。

- 契約内容の確認:

- 賃貸借契約書の使用目的に「事務所」としての利用が記載されているか、あるいは「事務所利用を認める」という特約が付いているかを必ず確認してください。無断で事務所として使用すると、契約違反となり退去を求められる可能性があります。

- 事業内容による制限:

- 不特定多数の人の出入りが頻繁にある事業(店舗、サロン、学習塾など)は、ほとんどの場合で認められません。 あくまで、デスクワークが中心で、来客が少ない業種に限られるのが一般的です。

- 看板設置の可否:

- マンションやアパートの場合、建物の外観を損なうという理由で、看板や表札の設置が禁止されていることがほとんどです。郵便受けやドアに小さなプレートを付ける程度であれば許可される場合もありますが、事前に管理規約を確認する必要があります。

- 法人登記の可否:

- 「事務所利用可」であっても、「法人登記は不可」という物件も少なくありません。将来的に法人化を考えている場合は、登記が可能かどうかを契約前に必ず確認しておくことが重要です。

- 税務上の違い:

- 住居として契約した場合、家賃に消費税はかかりません。しかし、事務所として使用する部分については、支払う家賃が課税仕入れの対象となる場合があります。税務上の取り扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。

住居兼事務所はコストを抑えられるメリットがありますが、事業の拡大や従業員の雇用を考えると、対外的な信用度や機能性の面で、いずれは事業用の賃貸事務所への移転を検討する必要が出てくるでしょう。

敷金や保証金はいつ、いくら戻ってきますか?

敷金・保証金は、契約時に預けた担保金であり、契約が終了し物件を明け渡した後に返還されます。しかし、全額が無条件で戻ってくるわけではありません。

- 返還されるタイミング:

- 返還のタイミングは、賃貸借契約書に定められていますが、一般的には「物件の明け渡し完了後、1ヶ月〜3ヶ月以内」とされていることが多いです。

- これは、貸主が退去後の室内の状態を確認し、原状回復工事の見積もりを取得・精査し、最終的な費用を確定させるために必要な期間です。すぐに返還されるわけではないため、次のオフィスの資金計画などを立てる際には注意が必要です。

- 返還される金額:

- 返還額 = 預けた敷金・保証金の総額 -(原状回復費用 + 未払いの賃料等)

- 上記の計算式で算出された金額が返還されます。

- 原状回復費用: 借主の責任で生じた損傷の修繕費や、契約で定められたクリーニング費用などがこれにあたります。事業用物件の場合、通常損耗(経年劣化)分も借主負担とされる特約が多いため、敷金・保証金の多くがこの費用に充当されるケースが少なくありません。

- 工事費用が敷金・保証金の額を上回った場合は、追加で請求されることになります。

- トラブルを防ぐために:

- 退去時には、貸主側と借主側で立ち会いのもと、室内の損傷箇所を確認します。その際に、どこが原状回復の対象となるのかをしっかりと確認し、認識をすり合わせることが重要です。

- 貸主から提示された原状回復費用の見積書(明細書)は、必ず内容を精査しましょう。 工事項目や単価に不自然な点がないかを確認し、疑問があれば説明を求める権利があります。

- 入居時に撮影した写真などの記録は、不当な請求を防ぐための重要な証拠となります。

敷金・保証金の返還は、退去時の大きな関心事です。契約内容を正しく理解し、入居時から物件を丁寧に扱うことが、最終的にスムーズな精算につながります。