店舗の出店を考える際、多くの事業者が最初に候補として思い浮かべるのが「路面店」ではないでしょうか。街を歩けば必ず目に入る、道路に面した店舗。その分かりやすさと存在感は、ビジネスにおいて大きな魅力です。しかし、路面店での成功は、その特性を深く理解し、戦略的に活用することにかかっています。

この記事では、路面店の基本的な定義から、他の店舗形態との違い、出店におけるメリット・デメリット、そして成功するための物件探しのポイントまで、網羅的に解説します。これから独立開業を目指す方、新たな店舗展開を検討している経営者の方にとって、最適な出店戦略を立てるための一助となれば幸いです。

目次

路面店とは

路面店とは、その名の通り「道路に面した1階部分に位置し、顧客が道路から直接出入りできる店舗形態」を指します。商店街に軒を連ねる個人商店から、都心の一等地に構える高級ブランドの旗艦店まで、その規模や業種は多岐にわたります。一般的に「店舗」と聞いて多くの人がイメージするのが、この路面店と言えるでしょう。

路面店の最大の特徴は、不特定多数の通行人の目に触れる機会が圧倒的に多いことです。店舗のファサード(建物の正面)やショーウィンドウが、そのまま広告塔としての役割を果たし、ブランドの認知度向上や新規顧客の獲得に直結します。顧客は、店に入るかどうかをその場の雰囲気や外観から判断し、気軽に足を踏み入れることができます。この「ウォークイン」と呼ばれる、目的なく歩いている通行人を顧客として取り込める可能性が、路面店の大きな強みです。

出店を検討する事業者にとって、路面店は自社のブランドコンセプトや世界観を内外装のデザインで自由に表現できるキャンバスでもあります。営業時間の制約も比較的少なく、独自のキャンペーンやイベントを企画しやすいなど、運営の自由度が高い点も魅力の一つです。

しかし、その一方で、視認性の高さは賃料の高さに直結し、特に人通りの多いエリアでは莫大なコストがかかります。また、商業施設のように施設全体の集客力に頼ることができないため、集客は完全に自店の努力次第となります。天候に売上が左右されやすかったり、防犯対策を自前で講じる必要があったりと、独立した店舗ならではの課題も存在します。

このように、路面店は多くのメリットを持つ一方で、乗り越えるべきデメリットも少なくありません。この記事を通じて、路面店という選択肢を多角的に検討し、ご自身のビジネスにとって最適な判断を下すための知識を深めていきましょう。次の章では、路面店と他の店舗形態、具体的には「空中店舗」「地下店舗」「商業施設内店舗」との違いを比較し、それぞれの特性をさらに詳しく見ていきます。

路面店と他の店舗形態との違い

路面店への理解を深めるためには、他の店舗形態と比較することが有効です。ここでは、空中店舗(2階以上)、地下店舗、商業施設内店舗の3つを取り上げ、それぞれの特徴、メリット、デメリットを路面店と対比しながら解説します。出店戦略を立てる上で、どの形態が自社のビジネスモデルやコンセプトに最も合致するのかを判断する材料にしてください。

| 店舗形態 | 視認性 | 賃料(傾向) | 内装・外装の自由度 | 営業時間 | 主な顧客層 |

|---|---|---|---|---|---|

| 路面店 | 高い | 高い | 高い | 自由度高い | ウォークイン客、目的客 |

| 空中店舗 | 低い | やや安い | 中程度 | 比較的自由 | 目的客 |

| 地下店舗 | 極めて低い | 安い | 中程度 | 比較的自由 | 目的客、常連客 |

| 商業施設内店舗 | (施設による) | 変動(歩合も) | 低い | 制約あり | 施設全体の来客 |

空中店舗(2階以上の店舗)

空中店舗とは、ビルの2階以上に位置する店舗のことです。「空中階」「2階店舗」などとも呼ばれます。エレベーターや階段を使ってアクセスする必要があり、路面店のように道路から直接入ることはできません。

空中店舗の最大のメリットは、賃料が路面店に比べて安い傾向にあることです。同じビル内でも、1階と2階以上では坪単価が大きく異なるケースが一般的です。これにより、初期費用やランニングコストを抑えることができ、特に資金力に限りがあるスタートアップ期の事業者にとっては魅力的な選択肢となります。また、高層階の店舗であれば、窓からの眺望が店舗の付加価値になることもあります。バーやレストランなどで、夜景をセールスポイントにするケースがこれにあたります。

一方で、デメリットは視認性の低さにあります。道路を歩いている人からは店舗の存在が見えにくく、中の様子も窺い知ることができません。そのため、路面店が得意とする「ウォークイン客」の獲得は非常に困難です。空中店舗の集客は、看板やWebサイト、SNS、口コミなどによって、あらかじめ店舗の存在を知っている「目的来店型」の顧客が中心となります。顧客は「その店に行く」という明確な意思を持って階段を上るため、来店へのハードルは路面店より格段に高くなります。

路面店と比較すると、空中店舗は不特定多数へのアピールよりも、特定の顧客層に深くアプローチするビジネスモデルに向いています。例えば、専門的なサービスを提供するクリニック、マンツーマンで指導するパーソナルジム、特定の趣味を持つ人々が集まるバーやカフェなどが挙げられます。これらの業種では、プライベートな空間を確保しやすいという空中店舗の特性が、むしろメリットとして機能します。

地下店舗(地下1階以下の店舗)

地下店舗は、その名の通りビルの地下に位置する店舗です。空中店舗と同様に、道路から直接アクセスすることはできず、階段などを使って下りていく必要があります。

地下店舗のメリットも、まず賃料の安さが挙げられます。一般的に、同じビルの1階や2階よりもさらに賃料が抑えられる傾向にあります。そして、地下店舗ならではの大きな特徴が、「隠れ家」のような特別な空間を演出しやすいことです。地上とは遮断された閉鎖的な空間は、非日常感を高め、顧客に落ち着いた雰囲気やプライベート感を提供します。外の天気や騒音に影響されにくい点も、特定の業種にとっては大きなメリットとなるでしょう。

しかし、デメリットは空中店舗以上に低い視認性です。入り口が目立たないことが多く、中の様子が全く見えないため、初めての顧客にとっては入店への心理的ハードルが非常に高くなります。また、構造上、湿気がこもりやすく、カビ対策や換気設備にコストがかかる場合があります。携帯電話の電波が届きにくいこともあり、Wi-Fi環境の整備が必須となるでしょう。さらに、防災面での配慮も地上階以上に重要で、避難経路の確保や消防設備の設置基準などを厳密に守る必要があります。

路面店との比較では、地下店舗は開放性や入りやすさとは正反対の「閉鎖性」や「特別感」を武器とする業態に適しています。例えば、ジャズバーやオーセンティックバー、特定のコンセプトを持つカフェ、予約制の高級レストランなど、常連客や口コミで訪れる顧客をメインターゲットとするビジネスです。路面店が大衆に向けた「間口の広さ」で勝負するのに対し、地下店舗は一部のファンに向けた「奥行きの深さ」で勝負する戦略が求められます。

商業施設内の店舗

商業施設内の店舗とは、ショッピングモールや百貨店、駅ビルといった大型の商業施設の中にテナントとして出店する形態です。「インショップ」とも呼ばれます。

商業施設内店舗の最大のメリットは、施設自体の強力な集客力に頼れる点です。商業施設は、季節ごとのイベントやセール、大々的な広告宣伝活動を常に行っており、個々の店舗が努力しなくても、常に多くの来客が見込めます。特に、知名度の低いブランドや新規開業の店舗にとっては、この集客力は大きな魅力です。また、天候に左右されずに安定した客足が期待できることや、施設全体のセキュリティシステムによって防犯面での安心感が高いことも利点です。

その反面、デメリットは運営における自由度の低さです。まず、営業時間は施設の規定に厳しく縛られます。施設の開館・閉館時間に合わせて営業する必要があり、路面店のように早朝や深夜に営業するといった独自の戦略は取れません。また、内装や外装(ファサード)のデザインにも厳しい制約があります。施設全体の景観やブランドイメージを損なわないよう、看板のサイズや色、使用できる素材まで細かく定められていることがほとんどです。これにより、店舗独自の個性を出しにくくなる場合があります。

さらに、賃料形態も特殊なケースが多く、固定賃料に加えて売上の一部を施設側に支払う「歩合賃料(売上歩率)」が採用されていることも少なくありません。これは、売上が上がれば上がるほど、支払う賃料も増えることを意味します。

路面店と商業施設内店舗を比較すると、安定と引き換えに自由度を、自由度と引き換えに安定を、それぞれ手放すトレードオフの関係にあると言えます。路面店が集客から運営まで全てを自己責任で行う「独立自営」のスタイルであるのに対し、商業施設内店舗は施設という大きな船に乗り込む「共同運営」のスタイルに近いでしょう。どちらが優れているということではなく、自社のブランド力、資金力、目指す運営スタイルによって最適な選択は異なります。

路面店に出店する3つのメリット

他の店舗形態との比較を通じて、路面店の相対的な位置づけが見えてきました。ここからは、路面店に出店することの具体的なメリットを「視認性」「営業時間」「デザインの自由度」という3つの観点から、さらに深く掘り下げて解説します。これらのメリットを最大限に活かすことが、路面店での成功の鍵となります。

① 視認性が高く集客しやすい

路面店の最大のメリットであり、最も本質的な価値は、その圧倒的な「視認性」にあります。道路に面しているというシンプルな事実が、ビジネスに計り知れない恩恵をもたらします。この視認性の高さが、どのようにして集客につながるのかを分解して考えてみましょう。

第一に、店舗そのものが24時間365日稼働する広告塔になります。人通りのある場所に出店すれば、通勤・通学する人、買い物に来た人、散歩する人など、様々な目的でその場を通りかかる人々の視界に自然と店舗が入ります。これは、多額の費用をかけて広告を打たなくても、潜在的な顧客に対して無料で店舗の存在をアピールし続けているのと同じ効果があります。洗練されたファサード、魅力的なショーウィンドウ、目を引く看板は、それ自体が強力なマーケティングツールとなり、地域におけるブランドの認知度を着実に高めていきます。

第二に、衝動的な来店、いわゆる「ウォークイン客」を獲得しやすい点です。空中店舗や地下店舗の場合、顧客は明確な目的意識を持って来店しますが、路面店は「なんだか面白そうなお店だな」「ちょっと喉が渇いたから入ってみよう」といった、偶発的なニーズを捉えることができます。例えば、アパレルショップがウィンドウに飾ったマネキンのコーディネートに惹かれて入店したり、カフェから漂うコーヒーの香りに誘われて一休みしたりするケースは、路面店ならではの光景です。このウォークイン客の積み重ねが、日々の売上を安定させる上で非常に重要な要素となります。

第三に、ブランドイメージを効果的に発信できることです。店舗の外観は、そのブランドが持つ世界観や価値観を雄弁に物語ります。例えば、歴史を感じさせる重厚な扉のレストランは「格式高さ」を、ガラス張りで開放的なカフェは「気軽さ」や「親しみやすさ」を、ミニマルで洗練されたデザインのブティックは「モダンさ」や「上質さ」を、言葉を使わずに通行人に伝えます。このように、店舗が存在するだけでブランドのメッセージを発信し続け、ターゲットとする顧客層に「自分に合ったお店だ」と感じさせることができます。

もちろん、このメリットを享受するには、ただ路面にあれば良いというわけではありません。立地選びが極めて重要です。人通りの「量」だけでなく、「質」を見極める必要があります。自店のターゲット顧客が実際にその道を通るのか、時間帯や曜日による変化はどうなのか、といった詳細な分析が不可欠です。そして、視認性の高さを活かすためには、常に店舗を清潔に保ち、季節やイベントに合わせてディスプレイを変更するなど、通行人の興味を引きつけ続ける地道な努力が求められます。

② 営業時間の制約が少ない

路面店の第二のメリットは、運営における「自由度の高さ」、特に営業時間を自店の裁量で柔軟に設定できる点にあります。これは、商業施設内の店舗と比較すると、その差は歴然です。

商業施設では、施設全体の開館・閉館時間に合わせて営業することが義務付けられています。例えば「午前10時から午後9時まで」と決められていれば、それより早く開店したり、遅く閉店したりすることは原則としてできません。これは、施設全体の統一感やセキュリティ管理の観点から必要なルールですが、個々の店舗にとってはビジネスチャンスを逃す要因にもなり得ます。

一方、路面店は、法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律など)や地域の条例の範囲内であれば、オーナーの経営判断で営業時間を自由に決めることができます。この自由度が、多様なビジネス戦略を可能にするのです。

例えば、以下のような戦略が考えられます。

- 早朝営業: オフィス街のカフェが、早朝7時からモーニングセットを提供することで、出勤前のビジネスパーソンを取り込む。ベーカリーが早朝に焼き立てパンを販売し、通勤・通学客の需要に応える。

- 深夜営業: 繁華街のラーメン店や居酒屋が、終電後の時間帯まで営業することで、2次会・3次会の需要や夜遅くまで働く人々をターゲットにする。

- 中休みなしの通し営業: 飲食店が、一般的なランチタイム(11時〜14時)とディナータイム(17時〜)の間のアイドルタイムも休まず営業することで、遅い昼食や早い夕食を求める顧客のニーズを拾う。

- 24時間営業: コンビニエンスストアや一部の飲食店、フィットネスジムなどが、あらゆるライフスタイルの顧客に対応する。

さらに、営業時間外の店舗を有効活用することも可能です。例えば、定休日や夜間に店舗スペースを貸し出し、ワークショップやセミナー、プライベートなパーティーの会場として利用してもらうことで、賃料収入以外の収益源を生み出すこともできます。

ただし、この自由には責任が伴います。営業時間を延ばせば、その分、人件費や光熱費といった運営コストが増加します。特に深夜営業を行う場合は、騒音やゴミ出しの問題で近隣住民とのトラブルに発展しないよう、細心の注意が必要です。また、従業員の安全確保や防犯体制の強化も、営業時間が長くなるほど重要性を増します。

このように、営業時間の自由度は、ターゲット顧客のライフスタイルに合わせて最適なサービス提供時間を設定できるという大きな戦略的メリットをもたらします。綿密な商圏分析とコスト計算に基づき、この自由度を最大限に活用することで、競合他社との差別化を図り、新たな収益機会を創出できるでしょう。

③ 内装・外装の自由度が高い

路面店の第三のメリットは、店舗のデザイン、特に内装と外装(ファサード)における圧倒的な自由度の高さです。これは、自社のブランドコンセプトや世界観を具現化し、顧客に強い印象を与える上で極めて重要な要素となります。

商業施設内の店舗では、施設全体のデザインコードやレギュレーションに従う必要があります。看板の大きさ、フォント、色使い、ファサードに使用できる素材、照明の明るさまで、細かく規定されていることが少なくありません。これは、施設全体の統一感を保ち、高級なイメージを維持するためには必要な措置ですが、出店する側から見れば、表現の幅が大きく制限されることになります。

対照的に、路面店は、建築基準法や各自治体の景観条例といった公的なルールを遵守する限り、内外装を自由にデザインできます。この自由度が、ビジネスに以下のような強力なアドバンテージをもたらします。

- 強力なブランディング: 店舗はブランドの「顔」です。外観から内装、什器、照明、BGMに至るまで、全てをブランドのストーリーやコンセプトに合わせて一貫したデザインで作り込むことができます。これにより、顧客は店舗に足を踏み入れた瞬間からブランドの世界に没入し、深い共感や愛着を抱くようになります。例えば、オーガニック製品を扱う店舗であれば、木や緑を多用したナチュラルなデザインにすることで、製品の信頼性や安心感を視覚的に伝えることができます。

- 競合との明確な差別化: 周囲に競合店が多いエリアであっても、独創的でインパクトのある店舗デザインは、それだけで他店との違いを際立たせます。奇抜な色使い、ユニークな形状のファサード、アーティスティックなオブジェの設置など、既成概念にとらわれないデザインは、通行人の足を止めさせ、記憶に強く刻み込まれます。

- 集客装置としての機能: 「インスタ映え」という言葉に代表されるように、フォトジェニックな店舗デザインは、それ自体が強力な集客ツールとなり得ます。顧客が思わず写真を撮ってSNSに投稿したくなるような外観や内装は、無料で情報を拡散してもらうことにつながり、新たな顧客を呼び込むきっかけを生み出します。古民家をリノベーションしたカフェや、コンテナを改装したショップなどが人気を集めるのは、その好例です。

もちろん、この自由度の高さは、コストと責任の裏返しでもあります。デザインの設計から施工まで、全ての費用は自己負担となり、こだわればこだわるほどコストは増大します。また、デザインの方向性を誤ると、独りよがりで顧客が入りにくい雰囲気になってしまったり、地域の景観から浮いてしまったりするリスクもあります。事前に出店エリアの景観条例をしっかりと確認し、周囲の環境との調和も考慮に入れることが重要です。

総じて、内外装の自由度の高さは、路面店が自らのアイデンティティを確立し、顧客との強いエンゲージメントを築くための最大の武器の一つです。このキャンバスをどう使いこなすかが、オーナーのクリエイティビティと経営手腕の見せ所と言えるでしょう。

路面店に出店する3つのデメリット

路面店には多くの魅力がある一方で、看過できないデメリットやリスクも存在します。メリットばかりに目を向けていると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、路面店出店における3つの主要なデメリット「集客の努力」「賃料の高さ」「防犯対策」について、その実態と対策を詳しく解説します。

① 集客は自店の努力次第

路面店のメリットである「視認性の高さ」は、あくまで「見てもらえる可能性が高い」ということに過ぎません。通行人を足を止めさせ、店内へと誘導し、最終的に商品やサービスを購入してもらうまでの一連の流れは、すべて自店の努力にかかっています。これは、路面店経営の最も厳しく、そして最も重要な現実です。

商業施設内店舗であれば、施設自体が莫大な広告費を投じてイベントやセールを行い、常に多くの人々を集めてくれます。来客数はある程度担保されており、店舗側は来店した顧客をいかに自店に引き込むかという点に集中できます。

しかし、路面店は違います。店舗の前を毎日何千人が通ろうとも、それが売上に直結する保証はどこにもありません。良い立地にあぐらをかいて何の工夫もしなければ、通行人は文字通り「通り過ぎるだけ」になってしまいます。路面店における集客は、受け身の姿勢では決して成功せず、能動的かつ継続的なアプローチが不可欠なのです。

具体的には、以下のような多岐にわたる努力が求められます。

- 店頭での魅力づくり:

- ファサード・ショーウィンドウ: 定期的にディスプレイを変更し、季節感や新鮮さを演出する。夜間のライトアップで昼間とは違う表情を見せる。

- 入りやすさの演出: ドアを開けっ放しにする、店内の様子が外から見えるようにする、店先に看板やメニューボードを置く、テラス席を設けて賑わいを見せるなど、心理的な入店のハードルを下げる工夫。

- 清潔感: ガラスや入り口周りを常にクリーンに保つことは、顧客に信頼感を与えるための基本中の基本です。

- オフラインでのマーケティング活動:

- チラシ・DM: 周辺の住宅やオフィスに、セール情報や新商品の案内をポスティングする。

- 地域イベントへの参加: 地域のお祭りやイベントに出店し、地元住民との接点を作る。

- 地域メディアへのアプローチ: 地域の情報誌やフリーペーパーに掲載してもらう。

- オンラインでのマーケティング活動(Webマーケティング):

- SNS(Instagram, Xなど): 店舗の雰囲気、商品の魅力、スタッフの人柄などを発信し、ファンを増やす。

- Googleビジネスプロフィール: 店舗情報を正確に登録し、口コミへの返信を丁寧に行うことで、地図検索からの来店(MEO対策)を強化する。

- Webサイト・ブログ: ブランドのこだわりやストーリーを深く伝え、オンライン予約やECサイトへ誘導する。

これらの集客活動には、当然ながら費用と時間がかかります。事業計画を立てる際には、これらのマーケティング費用をあらかじめ織り込んでおく必要があります。「良い場所に出店すれば客は来るだろう」という安易な期待は禁物です。路面店での成功は、立地のポテンシャルを信じつつも、それに頼り切らない地道な集客努力を続けられるかどうかにかかっています。

② 賃料が高い傾向にある

路面店に出店する際の最大のハードルの一つが、その「コストの高さ」、特に「賃料」です。メリットとして挙げた視認性の高さや集客ポテンシャルは、そのまま不動産価値として賃料に反映されます。一般的に、同じエリアの同じビルであっても、1階の路面店は2階以上の空中店舗や地下店舗に比べて、坪単価が1.5倍から2倍以上になることも珍しくありません。

特に、主要駅の駅前や、多くの人が行き交うメインストリート、ブランドショップが立ち並ぶ一等地など、誰もが「良い場所」と考える立地の賃料は極めて高額になります。この高い固定費は、経営に大きなプレッシャーを与えます。売上が好調な時は問題ありませんが、季節変動や景気の波、予期せぬトラブルなどで売上が落ち込んだ時にも、賃料は容赦なく発生します。この高い損益分岐点が、路面店経営のリスクを高める大きな要因となります。

さらに、負担すべきコストは月々の賃料だけではありません。契約時にかかる初期費用も高額になりがちです。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や原状回復費用に備えて預けるお金。路面店の場合、賃料の10ヶ月分以上を求められることも多く、数百万から一千万円を超えるケースもあります。

- 礼金: 物件のオーナーに対して支払う謝礼金。通常、賃料の1〜2ヶ月分が相場です。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料で、賃料の1ヶ月分が一般的です。

- 権利金・造作譲渡料: 特に人気の高いエリアや好立地の物件では、その場所で営業する権利に対する「権利金」や、前のテナントが残した内装や設備を買い取るための「造作譲渡料」が発生することがあります。これらは数百万円単位になることもあり、初期投資を大きく押し上げます。

これらの初期費用に加えて、内外装の工事費用もかかります。メリットである「デザインの自由度」を追求すればするほど、工事費用は青天井に膨らんでいきます。スケルトン(建物の骨組みだけの状態)の物件から店舗を作り上げる場合は、数千万円規模の投資になることも覚悟しなければなりません。

これらのコスト負担を軽減するためには、いくつかの対策が考えられます。例えば、一等地のメインストリートから一本裏の通りに入るだけで、賃料が大きく下がることがあります。また、前のテナントの内装や設備をそのまま利用できる「居抜き物件」を探すことで、内外装工事にかかる初期投資を大幅に削減できます。

いずれにせよ、路面店への出店は、相応の資金力と、高い固定費を乗り越えて利益を出し続けられるだけの綿密な事業計画が不可欠です。

③ 防犯・セキュリティ対策が必須

独立した建物である路面店は、防犯・セキュリティ対策をすべて自らの責任と費用で行わなければならないという、重要なデメリットを抱えています。

ショッピングモールや百貨店などの商業施設内店舗であれば、施設全体で統一された警備システムが導入されており、警備員が常時巡回しています。出入り口も管理されているため、個々の店舗が過度に防犯を意識する必要性は低いかもしれません。

しかし、路面店は道路に直接面しており、誰でも容易にアクセスできる反面、犯罪者に狙われやすい環境でもあります。閉店後や休業日はもちろん、営業時間中であっても、様々なリスクに備える必要があります。

想定される主なリスクは以下の通りです。

- 侵入盗(空き巣): 閉店後の深夜や長期休暇中を狙って、シャッターやガラスを破壊して店内に侵入し、現金や商品を盗む犯罪。

- 万引き: 営業時間中に、従業員の目を盗んで商品を盗む犯罪。高価な商品を扱う店舗や、死角が多い店舗は特に注意が必要です。

- 器物損壊: 店舗のシャッターや壁、看板への落書きやステッカー貼り、ガラスを割るといった、いわゆるヴァンダリズム(破壊行為)。

- 強盗・恐喝: 特に深夜営業を行う店舗では、従業員が直接的な暴力や脅迫に晒されるリスクが高まります。

- 内引き: 従業員による金品の盗難。

これらのリスクから店舗の資産と従業員の安全を守るため、路面店オーナーは多角的な防犯対策を講じる義務があります。

- 物理的な防犯設備:

- 防犯カメラ: 死角ができないように複数台設置。高画質で夜間撮影可能なものが望ましい。

- 防犯センサー: 窓やドアの開閉、人の動きを検知して警報を鳴らす。

- 補助錠・防犯ガラス: ピッキングに強い鍵や、破壊されにくいガラスフィルムで侵入を防ぐ。

- シャッター: 店舗の正面を物理的に保護する。

- センサーライト: 人の動きを感知して点灯し、侵入者を威嚇する。

- システム・運用による対策:

- 警備会社との契約: 侵入や異常を検知した際に、警備員が駆けつける機械警備システムを導入する。

- 防犯マニュアルの作成: 強盗に遭遇した際の対応や、不審者への声かけ方法などを定め、従業員に周知徹底する。

- レジの現金管理: 営業中もレジ内の現金をこまめに金庫へ移し、高額紙幣を置かないようにする。

- 複数人での勤務体制: 特に夜間は、従業員が一人きりにならないようなシフトを組む。

これらの対策には、設備の導入費用(イニシャルコスト)と、警備会社への月額費用(ランニングコスト)がかかります。防犯対策は、万が一の際の損失を防ぐための「保険」であり、経営上必要な投資です。このコストを惜しむことは、より大きな損害を招くリスクを抱えることと同義です。路面店を出店する際には、これらの防犯コストも事業計画に必ず含めておく必要があります。

路面店に向いている業種の例

路面店のメリット(視認性、運営の自由度)とデメリット(集客努力、コスト)を総合的に考えると、この店舗形態には明確に向き不向きがあります。ここでは、路面店の特性を最大限に活かせる、相性の良い業種の例を具体的に解説します。

物販・小売店(コンビニ・アパレルなど)

物販・小売業は、路面店との親和性が非常に高い代表的な業種です。その理由は、路面店の最大の強みである「視認性の高さ」が、直接的な来店と購買に結びつきやすいためです。

- コンビニエンスストア: 「いつでも、どこでも、便利に」という価値を提供するコンビニにとって、目につきやすく、すぐに入れるという路面店の特性は不可欠です。24時間営業という独自のビジネスモデルも、営業時間の自由度が高い路面店だからこそ実現できます。

- アパレル・雑貨店: ウィンドウショッピングからの衝動的な来店(ウォークイン)を最も期待できる業種の一つです。季節ごとに入れ替わる魅力的なディスプレイは、それ自体が通行人の足を止める広告となります。また、店舗のファサードや内装でブランドの世界観を存分に表現できるため、競合との差別化やファン作りにも繋がります。ハイブランドが都心の一等地に旗艦店(フラッグシップストア)を構えるのは、販売拠点としてだけでなく、ブランドの象徴としての役割を路面店に求めているからです。

- ドラッグストア、スーパーマーケット: 日用品や食料品といった生活必需品を扱うこれらの業種は、地域住民の日常的な利用が売上の基盤となります。そのため、生活動線上にあり、誰もが気軽に立ち寄れる路面店の立地が非常に重要です。また、商品を大量に陳列し、頻繁に搬入・搬出を行うため、1階にあってアクセスが容易であることも大きなメリットとなります。

これらの業種に共通するのは、不特定多数の潜在顧客にアプローチし、その中から新規顧客を獲得していくことがビジネスの成長に不可欠であるという点です。路面店は、そのための最も効果的な舞台装置と言えるでしょう。

飲食店(カフェ・ラーメン店など)

飲食店もまた、路面店との相性が非常に良い業種です。五感を刺激する「食」という商品を扱うからこそ、路面店の開放性が大きな武器となります。

- カフェ・喫茶店: 店内の賑わいやおしゃれな雰囲気を外に見せることで、「自分もあそこで一息つきたい」という気持ちを喚起できます。特にテラス席を設ければ、開放的な空間を演出しつつ、客がいる風景そのものが最高の客引きになります。また、店先から漂うコーヒーやパンの香りは、通行人の食欲を直接刺激する強力な集客ツールです。

- ラーメン店・ファストフード店: これらの業態は、「入りやすさ」と「回転率」が重要です。路面店は、顧客がメニューや価格を店先で確認し、短時間で利用するかどうかを判断するのに適しています。活気のある店内の様子が見えることで、人気店であることをアピールし、行列を生むきっかけにもなります。

- ベーカリー: 焼きたてのパンがずらりと並ぶ店内は、それだけで非常に魅力的です。ガラス張りのファサードでその様子を外に見せることで、視覚的に訴求できます。また、テイクアウトが主流の業態であるため、顧客が気軽に立ち寄って、さっと購入して出ていける路面店の利便性が活かされます。

飲食店の成功には「シズル感(食欲をそそる感覚)」の演出が欠かせません。路面店は、調理の音や香り、料理の見た目、食事を楽しむ人々の姿といった、ライブ感あふれる情報を外部に発信し、通行人を引きつけるのに最も適した形態なのです。

サービス業(美容室など)

物販や飲食だけでなく、特定のサービスを提供する業種においても、路面店は有効な選択肢となります。特に、地域に根ざし、リピート利用を促したいビジネスに向いています。

- 美容室・理容室: 美容室選びにおいて、多くの顧客は「技術」だけでなく「センス」や「雰囲気」を重視します。スタイリッシュな外観や、清潔感のある内装を外から見せることで、サロンのコンセプトや得意なスタイルをアピールできます。これは、新規顧客が「自分に合いそうなお店だ」と判断する際の重要な情報となります。店舗の存在が地域住民に繰り返し認知されることで、いざ髪を切りたいと思った時の第一候補に挙がりやすくなります。

- クリーニング店: 生活密着型のサービスであり、利便性が最優先されます。通勤途中や買い物のついでに、重い衣類を持って気軽に立ち寄れる路面店の立地は、ビジネスの根幹を支えます。

- 不動産会社: 店頭の窓に物件情報を張り出すという、古くからある手法が今でも有効です。家や部屋を探している人は、自然と不動産会社の店頭に目が向きます。オープンで入りやすい店舗デザインにすることで、相談へのハードルを下げることができます。

- 整体院・整骨院: 体の不調を抱える潜在的な顧客に対し、店舗の存在を常にアピールし続けることができます。「清潔感」「信頼感」を伝える外観デザインが重要となります。

これらのサービス業では、店舗自体が「信頼できる専門家がここにいる」というメッセージを発信する看板となります。地域社会に溶け込み、住民の認知を獲得していく上で、路面店の視認性は大きなアドバンテージとなるのです。

路面店に向いていない業種の例

全てのビジネスが路面店に適しているわけではありません。路面店の特性である「高い視認性」や「開放性」が、逆にビジネスモデルやブランドコンセプトと相容れない場合があります。高い賃料を払って路面に出店することが、必ずしも得策とは言えない業種の例を見ていきましょう。

会員制の店舗

会員制のビジネスは、原則として路面店には向いていません。その理由は、ビジネスモデルの根幹が、路面店のメリットと正反対の方向を向いているからです。

路面店の価値は、不特定多数の通行人にアピールし、新規のウォークイン客を獲得できる点にあります。しかし、会員制の店舗は、顧客を限定することでその価値を生み出しています。会員でなければ利用できないという「排他性」が、特別感や質の高いコミュニティを担保し、会員の満足度を高めるのです。

そのため、以下のような点が路面店とミスマッチを起こします。

- 視認性の不要: 会員はすでに店舗の場所を知っており、目的を持って来店します。不特定多数に店舗の存在をアピールする必要性が低いため、高い賃料を払ってまで視認性を確保するメリットがありません。

- プライバシーの重視: 会員制の店舗、例えばプライベートジムや高級サロン、特定のコミュニティ向けのバーなどでは、利用者はお忍びで訪れたい、あるいは他人の目を気にせずリラックスしたいと考えています。外から店内の様子が見えてしまう路面店は、こうしたプライバシーを重視する顧客のニーズとは相容れません。むしろ、外部から見えにくいこと自体が付加価値となります。

- コストの非効率性: ビジネスの目的と立地の特性が合っていないにもかかわらず、高額な路面店の賃料を支払うのは、経営上非常に非効率です。同じコストをかけるなら、内装や設備の充実に投資する方が、会員の満足度向上に直結します。

こうした理由から、会員制のビジネスは、賃料が比較的安く、プライベートな空間を確保しやすい空中店舗(2階以上)や、特別感を演出しやすい地下店舗などを選択する方が、はるかに合理的と言えるでしょう。

隠れ家風の店舗

「隠れ家」をコンセプトとする店舗も、そのコンセプト自体が路面店の特性と真っ向から対立するため、出店には不向きです。

隠れ家風の店舗の魅力は、「見つけ出す楽しみ」や「知る人ぞ知る特別感」にあります。顧客は、友人からの口コミや雑誌の特集記事などを頼りに、わざわざ地図を調べてその店を探し当てます。この「探す」という行為そのものが、来店体験の一部となり、期待感を高めるのです。大きな看板を出さず、路地裏や分かりにくい場所にひっそりと佇んでいるからこそ、「隠れ家」としての価値が生まれます。

もし、このような店舗が人通りの多い大通りの路面にあったらどうでしょうか。

- コンセプトの崩壊: 誰の目にも明らかで、簡単に見つけられる場所に「隠れ家」は存在しえません。ブランドの根幹をなすコンセプトが、立地によって完全に損なわれてしまいます。

- 顧客層のズレ: 隠れ家を求める顧客は、静かで落ち着いた雰囲気を期待しています。常に多くの人が行き交う路面店の喧騒は、そうした顧客の求めるものとは異なります。ふらっと入ってくるウォークイン客と、わざわざ探してくる目的客との間に、雰囲気のミスマッチが生じる可能性もあります。

路面店は「見つけてもらう」ための立地であり、隠れ家風の店舗は「探してもらう」ための立地です。この根本的な違いを理解することが重要です。看板を出さない完全予約制の高級レストランや、静かな環境で施術を受けたい人向けのプライベートエステサロンなどは、あえて路面を避け、賃料の安い空中階や地下、人通りの少ない路地裏などを選ぶことで、そのブランド価値を意図的に高めているのです。

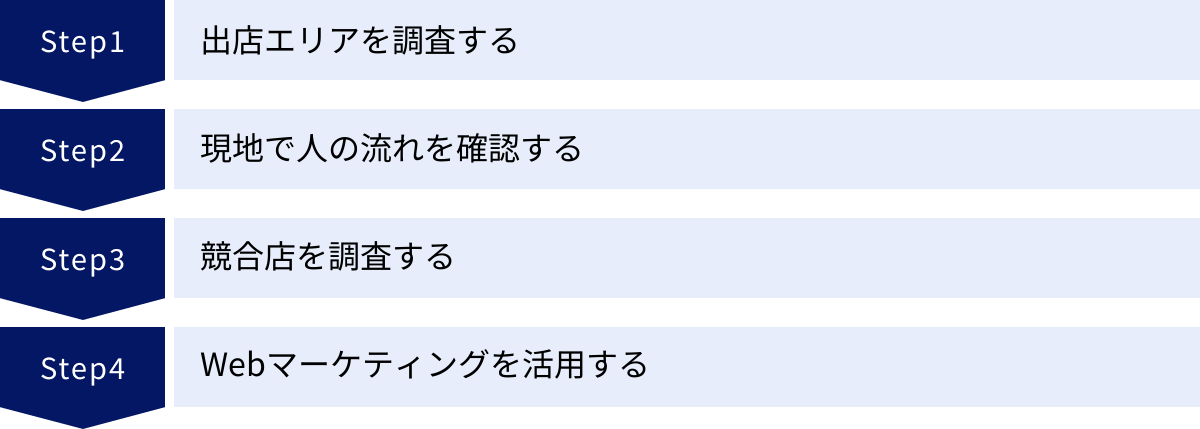

路面店の物件探しで成功するための4つのポイント

路面店での成功は、物件選びでその大半が決まると言っても過言ではありません。しかし、単に「人通りが多い」「駅が近い」といった漠然とした理由で決めてしまうのは非常に危険です。ここでは、科学的な視点と地道な足を使った調査を組み合わせた、成功確率を高めるための4つの物件探しのポイントを解説します。

① 出店エリアを調査する

個別の物件情報に飛びつく前に、まずはマクロな視点で「どのエリアに出店するのか」を徹底的に調査することが最初のステップです。どれだけ素晴らしい店舗を作っても、ターゲットとする顧客が存在しないエリアではビジネスは成り立ちません。

エリア調査では、公的な統計データなどを活用した客観的な分析(定量調査)が有効です。

- 商圏分析: 店舗を中心に、顧客が来店する可能性のある範囲(商圏)を設定し、そのエリアの特性を分析します。調査すべき項目は以下の通りです。

- 人口統計: 総人口、昼間人口と夜間人口の差(昼間は周辺で働く人が多く、夜は住民が多いなど)、年齢構成、男女比、世帯構成(単身者が多いか、ファミリー層が多いか)。

- 所得水準・ライフスタイル: 平均所得や消費支出のデータから、エリアの購買力を推測します。高価格帯の商品を扱うのか、リーズナブルな商品を扱うのか、戦略を立てる上で重要な指標です。

- ターゲット層との合致: 上記のデータと、自店がターゲットとする顧客層(ペルソナ)を照らし合わせます。例えば、20代女性向けのカフェを開きたいのに、高齢者ばかりが住む住宅街に出店しても成功は難しいでしょう。自社の顧客が「住んでいる」「働いている」「遊びに来る」エリアであるかを見極めることが重要です。

- エリアの将来性: 都市計画や再開発の情報を確認し、そのエリアが今後どのように変化していくのかを予測します。新しいマンションが建設される、新しい鉄道路線が開通する、大学が移転してくるなどの計画があれば、将来的な人口増加や客層の変化が期待できます。逆に、人口が減少傾向にあるエリアは慎重な判断が必要です。

- 法規制の確認: 自治体のウェブサイトなどで、用途地域を確認します。商業地域や近隣商業地域であればほとんどの業種が出店可能ですが、住居専用地域などでは出店できる業種が厳しく制限されています。また、景観条例によって、看板の大きさや色、外観デザインに制約が課されるエリアもあるため、事前の確認が不可欠です。

これらのマクロな調査によって出店エリアの候補を絞り込むことで、その後の物件探しが格段に効率的かつ戦略的になります。

② 現地で人の流れを確認する

データ分析でエリアの候補を絞り込んだら、次は必ず自分の足で現地を訪れ、人の流れを肌で感じることが極めて重要です。データ上は有望に見えても、実際の人の動きは微妙な道路の傾斜や信号機の位置、横断歩道の有無などで大きく変わることがあります。この「定性調査」こそが、物件選びの成否を分けると言っても過言ではありません。

昼と夜で比較する

街の表情は、時間帯によって劇的に変化します。自店のメインとなる営業時間を想定し、その時間帯の人の流れを重点的にチェックする必要がありますが、必ず昼と夜の両方を確認しましょう。

- 昼(平日・休日):

- チェックポイント: ランチ需要の多さ、買い物客の属性(主婦層、学生など)、ベビーカーや子供連れの多さ、周辺オフィスの活気。

- 例: 平日の昼はビジネスパーソンで賑わうオフィス街も、夜になると人通りが途絶え、ゴーストタウンのようになることがあります。逆に、昼間は静かな繁華街が、夜になると飲み会に向かう人々で溢れかえることもあります。カフェであれば昼、居酒屋であれば夜の人の流れが生命線となります。

- 夜(平日・休日):

- チェックポイント: 仕事帰りの人の流れ、ディナーや飲みの目的地となる飲食店の賑わい、街灯の明るさや治安の雰囲気。

- 例: 夜の街の雰囲気は、安全性にも直結します。街灯が少なく暗い通りは、女性客が一人で歩くのをためらうかもしれません。自店のターゲット顧客が、安心して来店できる環境かどうかを、顧客の目線で評価することが重要です。

平日と休日で比較する

時間帯だけでなく、曜日によっても人の流れや属性は大きく異なります。最低でも平日と休日の両方、できれば曜日ごとにも観察するのが理想です。

- 平日:

- チェックポイント: 通勤・通学者の流れの方向と時間帯、周辺で働く人々のランチや休憩時間の動き。

- 例: オフィス街は平日の昼間にピークを迎えますが、休日は閑散とします。平日の集客をメインにするならオフィス街、休日の集客をメインにするなら商業エリアや住宅街が候補となります。

- 休日:

- チェックポイント: 家族連れ、カップル、友人同士といったグループ客の多さ、観光客の姿、人々の歩くスピード(平日はせかせか、休日はゆったりなど)。

- 例: 住宅街に近い商店街は、休日に地元の家族連れで賑わうことがあります。また、観光地では、休日になると遠方からの来客が急増します。自店がどちらの需要を狙うのかによって、評価は全く変わってきます。

この現地調査は、一度だけでなく、季節や天候を変えて複数回行うのが理想です。雨の日の人の動きはどうか、夏の暑い日、冬の寒い日はどうか。地道な観察の積み重ねが、最高の立地を見つけ出すための確かな目利きを養います。

③ 競合店を調査する

出店候補エリアにある競合店の存在は、脅威であると同時に、宝の山のような情報源でもあります。徹底的な競合調査は、自店の成功戦略を練り上げる上で欠かせません。

調査すべきは、単に「どんな店があるか」だけではありません。

- 競合店のマッピング: どの通りに、どのような業種の競合店が、どれくらいの数存在しているのかを地図上にプロットします。同業種が集積しているエリア(ラーメン激戦区、カフェ通りなど)は、競争が激しい反面、そのジャンルを求める顧客が目的を持って訪れるため、集客しやすいというメリットもあります。

- 個別の店舗分析: 気になる競合店には、実際に顧客として訪れてみましょう。そして、以下の点を分析します。

- 商品・サービス: 何を、いくらで提供しているのか。品質や品揃えはどうか。

- 強みと弱み: なぜその店は流行っているのか(あるいは流行っていないのか)。接客態度、内装の雰囲気、清潔感、オペレーションの効率など。

- 顧客層: どんな客層が、どの時間帯に訪れているのか。

- 集客方法: 店頭でのアピール方法、SNSやWebサイトでの情報発信はどうか。

この調査の目的は、競合を真似することではありません。競合を分析することで、そのエリアに「足りないもの」や「顧客が満たされていないニーズ」を見つけ出し、自店が入り込むべき独自のポジション(立ち位置)を発見することにあります。

例えば、「このエリアにはおしゃれなカフェは多いが、静かに仕事ができる電源付きの席が少ない」「低価格帯の居酒屋は多いが、少し高くても質の良い料理とお酒を落ち着いて楽しめる店がない」といった発見ができれば、それが自店の強力なコンセプトになります。競合調査は、差別化戦略を立てるための最も重要なインプットなのです。

④ Webマーケティングを活用する

現代の店舗経営において、リアルな店舗運営とデジタルの活用は、もはや切り離して考えることはできません。たとえ最高の立地にある路面店であっても、オンラインでの情報発信を怠れば、そのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。物件探しの段階から、Webマーケティングをどう活用するかを視野に入れておくことが重要です。

- MEO(Map Engine Optimization)対策:

- 今の消費者は、お店を探す際にGoogleマップなどの地図アプリを多用します。「近くのカフェ」「渋谷 ラーメン」といった検索をした際に、自店が上位に表示されるかどうかは、集客に絶大な影響を与えます。

- そのために、Googleビジネスプロフィールに店舗情報を正確かつ詳細に登録し、魅力的な写真を掲載し、顧客からの口コミに丁寧に返信することが不可欠です。

- SNSの活用:

- Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、TikTokなど、自店のターゲット層が多く利用するSNSで、積極的に情報発信を行います。新商品の紹介、キャンペーンの告知、店内の雰囲気、スタッフの日常などを投稿することで、顧客との継続的な接点を持ち、ファンを育成します。

- 「#(ハッシュタグ)」を効果的に使うことで、まだ自店を知らない潜在顧客にも情報を届けることができます。

- Webサイトやブログの運営:

- SNSがリアルタイムな情報発信だとしたら、Webサイトやブログは、ブランドのコンセプトや商品のこだわりといった、深く、変わらない情報を伝えるための拠点です。オンライン予約システムやECサイトへの導線としても機能します。

- O2O(Online to Offline)戦略:

- Webマーケティングの最終目的は、オンラインで情報を得た顧客に、オフラインのリアル店舗へ足を運んでもらうことです。SNS限定のクーポンを発行したり、Webで予約した人向けの特典を用意したりするなど、オンラインとリアルを連携させる仕掛けが有効です。

路面店は、その視認性の高さからリアルでの集客に強いと思われがちですが、来店前の「情報収集」という段階では、顧客はオンラインの世界にいます。リアル(立地)とデジタル(Webマーケティング)の両輪をうまく回すことで初めて、路面店の集客力は最大化されるのです。

まとめ

本記事では、「路面店」をテーマに、その定義から他の店舗形態との比較、メリット・デメリット、そして成功するための物件探しのポイントまで、多角的に掘り下げてきました。

路面店とは、道路に面した1階に位置し、顧客が直接出入りできる店舗形態です。その最大の魅力は、「高い視認性」「営業時間の自由度」「内外装デザインの自由度」にあります。店舗そのものが広告塔となり、ブランドの世界観を存分に表現し、独自の経営戦略を展開できる可能性を秘めています。

しかし、その裏側には、「集客は自店の努力次第」「高額な賃料と初期費用」「必須となる防犯対策」といった、厳しい現実が待ち受けています。商業施設のように守られた環境ではなく、良くも悪くも全てが自己責任となるのが路面店経営の厳しさであり、醍醐味でもあります。

路面店での成功は、単に良い立地を見つけることだけでは達成できません。出店エリアの綿密な調査、現地での地道な人流確認、競合の徹底分析、そしてリアルとデジタルを融合させたマーケティング戦略。これら全てが噛み合った時に、初めて立地のポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

路面店での成功は、立地という「地の利」を活かしきるための、緻密な戦略と弛まぬ努力の掛け合わせにかかっています。これから出店を考える皆様が、この記事で得た知識を武器に、ご自身のビジネスに最適な選択をし、成功への確かな一歩を踏み出されることを心より願っています。