「いつか自分の店を持ちたい」「会社を辞めて独立したい」という夢を抱く方は多いでしょう。しかし、いざ開業・起業準備を始めると、事業計画の策定、複雑な資金調達、煩雑な行政手続きなど、数多くの壁に直面します。一人で全てを乗り越えるのは容易ではありません。

そこで頼りになるのが「開業支援サービス」です。開業支援サービスは、夢の実現に向けて歩む起業家の強力な伴走者となります。専門家の知見を借りることで、事業の成功確率を高め、スムーズなスタートダッシュを切ることが可能です。

この記事では、開業支援とは具体的にどのようなサポートを受けられるのかという基本から、公的機関と民間企業の違い、メリット・デメリット、そして失敗しないサービスの選び方までを網羅的に解説します。さらに、おすすめの開業支援窓口やサービスを10選厳選して比較し、活用できる補助金・助成金制度についても詳しくご紹介します。

これから開業・起業を目指すすべての方にとって、この記事が確かな一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。

目次

開業支援とは

開業支援とは、その名の通り、新たに事業を始める個人事業主や法人(起業家)に対して、事業が円滑にスタートし、軌道に乗るように多角的なサポートを提供することを指します。夢やアイデアを具体的なビジネスとして形にする過程には、専門的な知識やノウハウが不可欠な場面が数多く存在します。開業支援は、そうした起業家が直面する課題を解決するための羅針盤であり、サポーター役を担う存在です。

サポート内容は、事業の構想段階から、具体的な計画策定、資金調達、会社設立手続き、さらには開業後の経営安定化まで、非常に多岐にわたります。これらの支援は、国や自治体といった公的機関から、税理士事務所や経営コンサルティング会社などの民間企業まで、様々な主体によって提供されています。起業家は、自身の状況や課題に合わせて、これらの支援を適切に活用することで、成功への道のりをより確かなものにできるのです。

開業支援で受けられるサポート内容

開業支援と一言で言っても、そのサポート内容は多岐にわたります。ここでは、主なサポート内容を5つのフェーズに分けて具体的に解説します。

事業計画の策定支援

事業計画書は、事業の設計図であり、金融機関からの融資や補助金の審査、そして何より自分自身の事業の方向性を定める上で極めて重要な書類です。思いつきや漠然としたイメージだけでは、事業を継続的に成長させることはできません。

事業計画の策定支援では、専門家が第三者の視点から、ビジネスアイデアの実現可能性を客観的に評価してくれます。具体的には、以下のようなサポートが受けられます。

- ビジネスモデルのブラッシュアップ: 誰に、何を、どのように提供して収益を上げるのかというビジネスの根幹を、専門家との対話を通じてより強固で説得力のあるものに磨き上げます。

- 市場調査・競合分析: ターゲット市場の規模や成長性、競合他社の強み・弱みなどを分析し、自社のポジショニングを明確にする手助けをします。自分では気づかなかった市場の機会や脅威を指摘してもらえることも少なくありません。

- 収支計画の作成: 売上予測、原価計算、経費の見積もりなど、具体的な数値を基にした収支計画の作成をサポートします。希望的観測に基づいた計画ではなく、実現可能な根拠のある数値計画を立てることが、金融機関からの信頼を得る上で不可欠です。

- 資金繰り計画の作成: 開業時の初期投資だけでなく、開業後の運転資金がいつ、どれくらい必要になるかを予測し、資金ショートを防ぐための計画を立てます。

例えば、カフェを開業したい場合、「おしゃれなカフェを作りたい」というアイデアだけでは不十分です。立地エリアの人口動態、近隣の競合店の価格帯や客層、想定客単価と回転率から導き出される売上予測、内外装工事費、厨房機器費、人件費、家賃、原材料費といった具体的な数値を積み上げ、損益分岐点を見極める必要があります。こうした複雑な作業を、専門家がフレームワークや経験則を用いてサポートしてくれます。

資金調達のサポート

多くの場合、開業にはまとまった資金が必要です。自己資金だけで全てを賄えるケースは稀であり、ほとんどの起業家が何らかの形で外部からの資金調達を必要とします。

資金調達のサポートでは、起業家の状況に最適な資金調達方法の提案から、実際の申請手続きまでを支援します。

- 資金調達方法の選定: 日本政策金融公庫の新創業融資制度、地方自治体の制度融資、信用保証協会付き融資、ベンチャーキャピタルからの出資、クラウドファンディングなど、多様な選択肢の中から、事業内容や自己資金額に応じて最適な方法をアドバイスします。

- 融資申請書類の作成支援: 金融機関を納得させる事業計画書の作成はもちろん、申込書や添付書類の準備をサポートします。特に、融資担当者がどこを重視するかというポイントを熟知しているため、審査通過の可能性を高めることができます。

- 金融機関との面談対策: 融資審査では、担当者との面談が非常に重要です。想定される質問への回答準備や、事業への情熱と計画の妥当性を効果的に伝えるためのプレゼンテーション練習など、実践的な対策を支援します。

- 金融機関の紹介: 支援機関によっては、担当者とのネットワークを活かして、融資に前向きな金融機関や支店を紹介してくれる場合もあります。

資金調達は、開業準備における最大のハードルの一つです。専門家のサポートは、このハードルを乗り越えるための強力な武器となります。

会社設立・開業手続きの代行

事業を始めるには、法的な手続きが必須です。個人事業主として始めるか、株式会社や合同会社といった法人を設立するかによって、必要な手続きは異なります。

- 個人事業主の場合: 税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出が必要です。また、青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」も併せて提出します。

- 法人の場合: 定款の作成・認証、資本金の払い込み、法務局への設立登記申請など、個人事業主よりも複雑で多くの手続きが求められます。

これらの手続きは、書類の作成に専門知識が必要だったり、役所に何度も足を運ぶ必要があったりと、時間と手間がかかります。開業支援サービス(特に司法書士、行政書士、税理士などが提供するもの)では、これらの煩雑な手続きを専門家が代行してくれます。これにより、起業家は手続きのミスを防ぎ、本来集中すべき事業準備に貴重な時間を充てることができます。

補助金・助成金の申請支援

国や地方自治体は、新規事業の創出や雇用の促進を目的として、返済不要の資金である「補助金」や「助成金」を数多く提供しています。これらを活用できれば、資金繰りは大きく楽になります。

しかし、補助金・助成金は、申請期間が限られていたり、申請書類が非常に複雑であったり、採択されるための要件が厳しかったりするため、自力での申請は容易ではありません。

開業支援では、社会保険労務士や中小企業診断士といった専門家が、以下のようなサポートを提供します。

- 活用可能な制度の提案: 数ある制度の中から、事業内容や状況に合致した補助金・助成金を見つけ出して提案します。

- 申請書類の作成支援: 制度の趣旨や審査のポイントを理解した上で、採択率が高まるような質の高い事業計画書や申請書を作成する支援を行います。

- 採択後の手続きサポート: 採択後も、実績報告書の作成など、煩雑な事務手続きが待っています。これらの手続きも一貫してサポートしてくれる場合があります。

開業後の経営コンサルティング

開業はゴールではなく、スタートです。 事業を継続的に成長させていくためには、開業後も様々な課題に直面します。

- マーケティング・集客: どのようにして自社の商品やサービスを知ってもらい、顧客を獲得するか。

- 会計・税務: 日々の記帳、決算、確定申告など、専門知識が求められる業務。

- 人事・労務: 従業員を雇用する際の社会保険手続きや給与計算、労務管理。

- 業務効率化: ITツールの導入などによる生産性向上。

多くの開業支援サービスでは、開業準備だけでなく、開業後のこれらの課題に対する継続的なコンサルティングも提供しています。税理士が税務顧問として、社会保険労務士が労務顧問として、あるいは経営コンサルタントが定期的なミーティングを通じて、経営全般に関するアドバイスを提供します。事業の成長段階に応じた適切なサポートを受けられることは、長期的な成功の礎となります。

開業支援の種類は大きく2つ

開業支援を提供している機関は、その運営主体によって大きく「国や自治体などの公的機関」と「税理士事務所やコンサル会社などの民間企業」の2つに分類できます。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットも異なります。どちらか一方が優れているというわけではなく、自分の状況や求める支援内容に応じて、両者を賢く使い分けることが重要です。

| 項目 | 国や自治体などの公的機関 | 税理士事務所やコンサル会社などの民間企業 |

|---|---|---|

| 相談費用 | 原則無料が多い | 有料が多い(初回相談無料の場合も) |

| 専門性 | 幅広い分野をジェネラルにカバー | 特定分野(税務、法務、ITなど)に特化 |

| サポートの積極性 | 相談ベース(待ちの姿勢) | 提案型・伴走型(攻めの姿勢) |

| 手続き代行 | 原則として不可(アドバイスのみ) | 可能(専門家による代行サービス) |

| 信頼性 | 非常に高い(中立・公平) | サービス提供者による(見極めが必要) |

| ネットワーク | 金融機関や専門家との広範なネットワーク | 特定の業界や専門家との深いネットワーク |

国や自治体などの公的機関による支援

国や地方自治体、あるいはそれらに関連する団体が運営する開業支援は、公平性・中立性が高く、無料で相談できる点が最大の魅力です。営利を目的としていないため、安心して利用できるのが特徴です。

メリット:

- 無料で利用できる: 予算が限られる創業期において、専門的なアドバイスを無料で受けられるのは大きなメリットです。

- 信頼性が高い: 公的な立場から中立的なアドバイスを提供してくれるため、特定のサービスに誘導される心配がありません。

- 情報網が広い: 国の施策や地域の情報に精通しており、最新の補助金・助成金情報や、公的融資制度に関する正確な情報を得られます。

- ワンストップ相談窓口がある: 「よろず支援拠点」のように、経営上のあらゆる相談に一つの窓口で対応してくれる場所もあります。

デメリット:

- 実践的なサポートの限界: アドバイスや情報提供が中心となり、事業計画書の作成代行や具体的な手続きの代行までは行ってくれないことがほとんどです。

- 担当者を選べない: 相談員が割り当てられるため、必ずしも自分の業種に精通した専門家とは限りません。

- 対応が形式的な場合も: 多くの相談者を抱えているため、一人ひとりにかけられる時間が限られていたり、対応が事務的になったりする可能性があります。

- 待ちの姿勢: 基本的には相談者からのアクションを待つスタイルなので、手厚い伴走型のサポートを期待するのは難しいかもしれません。

具体例としては、融資相談に強い「日本政策金融公庫」、幅広い経営相談に対応する「よろず支援拠点」、地域密着型のサポートが受けられる「商工会議所・商工会」、質の高い情報提供を行う「中小企業基盤整備機構(中小機構)」などが挙げられます。まずは公的機関で基本的な情報収集や相談を行い、事業の骨格を固めるという使い方がおすすめです。

税理士事務所やコンサル会社などの民間企業による支援

税理士、行政書士、司法書士といった士業事務所や、経営コンサルティング会社、Webサービスを提供するIT企業などが、専門知識を活かして開業支援サービスを提供しています。公的機関に比べて、より専門的で実践的な、踏み込んだサポートを受けられるのが特徴です。

メリット:

- 専門性が高い: 税務、法務、Webマーケティングなど、特定の分野に特化した深い知識とノウハウを持っています。自社の課題が明確な場合、最適な解決策を得やすいでしょう。

- 手厚い伴走型サポート: 顧問契約などを結ぶことで、開業準備から開業後の経営まで、長期的に寄り添ったサポートが期待できます。積極的に課題解決を提案してくれる「攻めの姿勢」が魅力です。

- ワンストップサービス: 会社設立、許認可申請、税務顧問、社会保険手続きなどを一括で請け負ってくれる事務所もあり、起業家の手間を大幅に削減できます。

- 柔軟でスピーディーな対応: 公的機関に比べてフットワークが軽く、土日や夜間の相談に対応してくれるなど、柔軟なサービスが期待できます。

デメリット:

- 費用がかかる: 最も大きなデメリットは、基本的に有料である点です。相談料、手続き代行費用、顧問料などが発生します。

- サービスの質にばらつきがある: 提供する企業や担当者によって、スキルや経験、熱意に差があります。そのため、信頼できる支援先を慎重に見極める必要があります。

- 相性の問題: 担当者との相性が合わないと、円滑なコミュニケーションが取れず、満足のいくサポートを受けられない可能性があります。

民間企業の支援は、「時間を金で買う」という発想がしっくりくる方や、特定の専門分野で具体的なサポートを求める方に向いています。「freee開業」や「マネーフォワード 開業」のように、ITの力で手続きを効率化する無料サービスも登場しており、選択肢は多様化しています。公的機関と民間企業、それぞれの強みを理解し、自分の事業フェーズやニーズに合わせて組み合わせることが、開業成功への近道と言えるでしょう。

開業支援サービスを利用する3つのメリット

開業準備は、孤独な戦いになりがちです。しかし、開業支援サービスをうまく活用することで、精神的な負担を軽減し、事業成功の可能性を大きく高めることができます。ここでは、開業支援サービスを利用することで得られる具体的な3つのメリットを深掘りしていきます。

① 専門家から客観的なアドバイスがもらえる

自分の事業アイデアには、誰しも強い思い入れがあるものです。その情熱は事業を推進する上で不可欠なエネルギーですが、一方で視野を狭め、「希望的観測」や「思い込み」に陥るリスクもはらんでいます。例えば、「この商品は絶対に売れるはずだ」「競合はいないから大丈夫」といった根拠の薄い自信は、事業計画の脆弱さに繋がります。

ここで開業支援の専門家が果たす役割は、第三者の冷静かつ客観的な視点を提供することです。数多くの起業事例を見てきた専門家は、成功パターンだけでなく、失敗に至る典型的なパターンも熟知しています。

- 事業計画の穴を指摘: 収支計画の甘さ、ターゲット顧客設定の曖昧さ、競合分析の不足など、自分では気づきにくい計画の弱点を的確に指摘してくれます。厳しい指摘を受けることもありますが、それは事業の失敗リスクを未然に防ぐための貴重なフィードバックです。

- 新たな視点の提供: 自分の業界の常識に囚われていると、新しい発想は生まれにくいものです。異業種の成功事例や最新のビジネストレンドに詳しい専門家との対話は、新たなビジネスチャンスや、既存アイデアを飛躍させるヒントを与えてくれます。

- 感情と理性の分離: 資金繰りが苦しい時や、予期せぬトラブルが発生した時、起業家は冷静な判断が難しくなりがちです。そんな時、客観的なデータに基づいてアドバイスをくれる専門家の存在は、感情的な判断による失敗を避けるための安全弁となります。

このように、専門家からの客観的なアドバイスは、事業という航海の精度を高める「レーダー」のような役割を果たします。独りよがりな計画から、実現可能性の高い盤石な計画へと昇華させられることが、最大のメリットの一つです。

② 開業準備にかかる時間と手間を削減できる

起業家が事業を立ち上げるまでに行うべきタスクは、まさに山積みです。事業コンセプトの策定、市場調査、事業計画書の作成、資金調達、事務所や店舗の契約、内装工事、備品購入、法人設立登記や開業届の提出、許認可の申請、Webサイトの構築、従業員の採用…。これらすべてを一人で、あるいは本業の傍らで行うのは、膨大な時間と労力を要します。

開業支援サービスは、これらの煩雑なタスクを専門家に任せることで、起業家が本来最も注力すべきコア業務に集中できる環境を作り出します。

- 手続きの効率化: 会社設立登記や許認可申請、補助金申請といった専門知識が必要で時間のかかる手続きを、司法書士や行政書士に代行してもらえます。自分で調べて何度も役所に足を運ぶ手間が省け、ミスのない確実な手続きが可能です。

- 情報収集のショートカット: どの金融機関が創業融資に積極的か、自分の事業で使える補助金は何か、といった情報を自力で網羅的に集めるのは大変です。専門家は最新かつ正確な情報を常に把握しており、必要な情報をピンポイントで提供してくれます。

- ノウハウの活用: 例えば、事業計画書を作成する際も、ゼロから構成を考える必要はありません。専門家が提供するフォーマットや、過去の事例に基づくノウハウを活用することで、作成時間を大幅に短縮できます。

時間は、すべての起業家にとって最も貴重な資源です。開業支援サービスへの投資は、この貴重な「時間」を買い、事業の核となる商品開発やサービス設計、マーケティング戦略の構築に充てるための戦略的な選択と言えるのです。

③ 資金調達や補助金申請がスムーズに進む

開業資金の確保は、事業の生死を分ける重要な要素です。特に、日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受ける場合、審査を通過するためには説得力のある事業計画書が不可欠です。

金融機関の担当者は、日々多くの事業計画書に目を通しています。彼らが重視するのは、「この事業は本当に儲かるのか(収益性)」「計画通りに進まなかった場合のリスクは何か(安全性)」「この起業家は信頼できる人物か(返済能力・人間性)」といった点です。

開業支援の専門家、特に融資支援の実績が豊富な税理士や中小企業診断士は、金融機関がどのような視点で審査を行うかを熟知しています。

- 審査を通過しやすい事業計画書の作成: 売上予測の根拠、費用の妥当性、自己資金の重要性など、審査のポイントを押さえた事業計画書の作成をサポートします。これにより、計画の信頼性が格段に向上します。

- 金融機関とのネットワーク: 支援機関によっては、金融機関の担当者と良好な関係を築いている場合があります。事前に専門家から話を通してもらうことで、相談がスムーズに進んだり、担当者に好意的な印象を与えたりする効果も期待できます。

- 補助金・助成金の採択率向上: 補助金の審査でも、事業の新規性や社会的な意義、計画の具体性を分かりやすく伝えることが求められます。専門家は、公募要領の意図を汲み取り、審査員に響く申請書の書き方を指導してくれます。これにより、採択の可能性を高めることができます。

資金調達や補助金申請は、一度失敗すると再挑戦が難しくなるケースもあります。最初から専門家の力を借りて万全の体制で臨むことは、事業のスタートラインに立つための最も確実な方法の一つなのです。

開業支援サービスを利用するデメリット

開業支援サービスは多くのメリットをもたらしますが、万能ではありません。利用を検討する際には、そのデメリットや注意点も十分に理解しておく必要があります。ここでは、主な2つのデメリットについて解説します。

費用がかかる場合がある

民間企業が提供する開業支援サービスの多くは有料です。これは、専門的な知識やノウハウ、時間を提供することへの対価であり、当然のことと言えます。しかし、自己資金が潤沢でない創業期において、この費用は決して小さな負担ではありません。

費用の形態はサービスによって様々です。

- 相談料: 1時間あたり数千円〜数万円の時間制で相談に乗る形式。

- パッケージ料金: 「会社設立パック」「融資サポートパック」など、特定のサービス一式を定額で提供する形式。

- 顧問契約: 税理士や社会保険労務士と月額制の顧問契約を結び、継続的なサポートを受ける形式。

- 成功報酬: 融資や補助金の獲得額に対して、一定割合(例: 10%〜20%)を報酬として支払う形式。

これらの費用は、事業の初期投資に上乗せされるコストとなります。そのため、「どのくらいの費用をかければ、それに見合うリターン(時間短縮、資金獲得、失敗リスクの低減など)が得られるのか」という費用対効果を慎重に見極める必要があります。

例えば、数十万円の費用をかけて専門家に融資サポートを依頼した結果、数百万円の融資が確実に得られるのであれば、それは価値ある投資と言えるでしょう。一方で、自分で十分対応可能な手続きに高額な費用を支払うのは避けるべきです。

対策としては、まず日本政策金融公庫やよろず支援拠点といった無料の公的機関を最大限に活用し、基本的な知識や情報を得ることが挙げられます。その上で、どうしても専門家の力が必要な部分(例: 複雑な許認可申請、専門的な税務相談など)についてのみ、有料の民間サービスを利用するというハイブリッドな使い方が賢明です。複数のサービスから見積もりを取り、料金体系とサービス内容を比較検討することも忘れてはなりません。

担当者によってサービスの質が変わることがある

開業支援は、詰まるところ「人」対「人」のサービスです。そのため、担当者のスキル、経験、熱意、そして自分との相性によって、サービスの質、ひいては満足度が大きく左右されるというリスクがあります。

どれだけ有名なコンサルティング会社や実績のある税理士事務所であっても、実際に自分の窓口となる担当者が新人であったり、自分の業種に関する知識が乏しかったりする可能性はゼロではありません。

以下のようなミスマッチが発生する可能性があります。

- 経験・知識のミスマッチ: IT系のスタートアップを立ち上げたいのに、担当者が飲食店の開業支援しか経験がない場合、的確なアドバイスは期待できません。

- コミュニケーションのミスマッチ: 高圧的な態度の担当者で質問しづらい、専門用語ばかりで説明が分かりにくい、レスポンスが遅いといったケースでは、信頼関係を築くのは困難です。

- 熱意のミスマッチ: 多くの顧客の一人として事務的に処理されるだけで、親身になって事業の成功を考えてくれていると感じられない場合、モチベーションの低下にも繋がりかねません。

このようなミスマッチを防ぐためには、契約前に必ず複数の支援機関の担当者と直接面談することが極めて重要です。初回相談や面談の場は、サービス内容を確認するだけでなく、担当者の人柄や自分との相性を見極める絶好の機会です。

面談の際には、以下のような点をチェックしましょう。

- 自分の事業内容に興味を示してくれるか?

- 専門的な内容を、素人にも分かりやすい言葉で説明してくれるか?

- こちらの質問に対して、的確かつ誠実に回答してくれるか?

- 過去に類似の業種を支援した実績があるか、具体的な話が聞けるか?

- 話していて「この人になら任せられる」と直感的に思えるか?

料金の安さだけで安易に決めず、長期的なパートナーとして信頼できる担当者かどうかを自分の目と耳で確かめる手間を惜しまないことが、失敗しないための鍵となります。

失敗しない開業支援サービスの選び方

数ある開業支援サービスの中から、自分にとって最適なパートナーを見つけ出すことは、開業準備の成功を大きく左右します。ここでは、後悔しないための選び方のポイントを4つの視点から具体的に解説します。

支援内容が自分のニーズに合っているか

まず最も重要なのは、そのサービスが提供する支援内容と、自分が今抱えている課題(ニーズ)が合致しているかを確認することです。開業支援と一口に言っても、提供されるサポートは多岐にわたります。自分の状況を客観的に分析し、何を最もサポートしてほしいのかを明確にしましょう。

- 事業アイデアが漠然としている段階:

事業のコンセプト固めやビジネスモデルの構築から手伝ってほしい場合は、壁打ち相手になってくれる経営コンサルタントや、よろず支援拠点のような総合相談窓口が適しています。 - 事業計画書の作成で悩んでいる段階:

融資や補助金申請を見据えた、説得力のある事業計画書を作成したいのであれば、融資支援の実績が豊富な税理士や中小企業診断士、日本政策金融公庫の相談窓口が頼りになります。 - 会社設立の手続きを効率化したい段階:

煩雑な法人設立登記や開業届の提出をミスなくスピーディーに済ませたいなら、司法書士や行政書士、または「freee開業」のようなオンライン完結型のサービスが有効です。 - 特定の業界での開業を目指す段階:

飲食店や美容室、建設業など、専門的な知識や許認可が必要な業界であれば、その業界に特化した支援実績を持つ専門家を探すのが近道です。業界特有のノウハウやネットワークを持っている可能性が高いです。 - 開業後の経理や税務が不安な段階:

開業後の税務顧問まで見据えているなら、会社設立からサポートしてくれる税理士事務所を選ぶと、一気通貫でスムーズな連携が期待できます。

自分の課題をリストアップし、それに優先順位をつけた上で、その課題解決に最も強みを持つサービスはどれか、という視点で候補を絞り込んでいくことが失敗しないための第一歩です。

費用は予算内に収まるか

特に民間企業のサービスを利用する場合、費用は避けて通れない問題です。事前に開業資金全体の予算を立て、その中で開業支援サービスにかけられる費用の上限を決めておきましょう。

費用を検討する際は、表面的な金額だけでなく、以下の点も必ず確認してください。

- 料金体系の明確さ: 料金は時間制なのか、パッケージなのか、成功報酬なのか。料金体系が明確に提示されているかを確認します。「一式〇〇円」という見積もりでも、具体的にどこまでの業務が含まれているのか、内訳を詳細に確認することが重要です。

- 追加料金の有無: 想定外の業務が発生した場合に、追加料金がかかるのか、かかるとすればどのような基準で計算されるのかを事前に確認しておきましょう。「後から高額な請求をされた」というトラブルを避けるためです。

- 費用対効果の検討: 前述の通り、安さだけで選ぶのは危険です。「その費用を支払うことで、どれだけの価値(時間短縮、融資獲得額、専門的ノウハウなど)が得られるか」を冷静に評価しましょう。多少高くても、結果的に大きなリターンが見込めるのであれば、それは適切な投資です。

最低でも2〜3社のサービスから見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをおすすめします。その際、なぜその金額になるのか、納得できる説明を求めましょう。

専門分野や実績は十分か

支援を依頼する相手が、本当に信頼に足る専門家であるかを見極めることは非常に重要です。特に、自分の事業が成功するかどうかを左右するような重要な局面では、経験豊富で実績のある専門家の力が不可欠です。

- 専門分野の確認: 税理士なら法人税に強いのか相続に強いのか、行政書士なら建設業許可に強いのか飲食店営業許可に強いのか、というように、同じ士業でも得意分野は異なります。自分の事業に関連する分野での専門性を持っているかを確認しましょう。

- 実績の確認: 公式サイトなどで、過去の支援実績(支援件数、融資獲得額、補助金採択率など)を確認します。ただし、数字だけを鵜呑みにせず、「どのような業種の」「どのような課題を持つ」クライアントを支援してきたのか、具体的な事例を(個人情報に配慮した範囲で)尋ねてみましょう。自分と似たような状況の起業家を成功に導いた実績があれば、より信頼できます。

- 資格の有無: 税務なら税理士、登記なら司法書士、許認可なら行政書士、労務なら社会保険労務士といったように、独占業務には国家資格が必要です。無資格のコンサルタントが違法に業務を行っているケースも稀にありますので、必要な資格を保有しているかを確認するのは基本です。

担当者との相性は良いか

最終的に、開業支援は人と人とのコミュニケーションで成り立ちます。長期的に事業の相談をするパートナーとして、担当者との相性は極めて重要です。スキルや実績がいくら高くても、相性が悪ければ円滑な協力関係は築けません。

契約前の初回相談や面談は、担当者の「人となり」を見極めるための絶好の機会です。

- コミュニケーションのしやすさ: 威圧的でなく、こちらの話を親身に聞いてくれるか。専門的なことを分かりやすい言葉に置き換えて説明してくれるか。気軽に質問できる雰囲気があるか。

- レスポンスの速さと誠実さ: 問い合わせや質問への返信は迅速か。面倒な質問にも誠実に対応してくれるか。

- 価値観の共有: 事業に対する情熱やビジョンに共感を示してくれるか。単なる業務としてではなく、一緒に事業を成功させようという熱意が感じられるか。

これらの点は、実際に話してみないと分かりません。「何か違うな」「話しにくいな」といった直感的な違和感は、意外と当たるものです。複数の担当者と会い、自分が心から「この人となら一緒に頑張れそうだ」と思えるパートナーを見つけることが、満足のいく支援を受けるための最後の鍵となります。

【公的機関】無料で相談できるおすすめ開業支援窓口4選

開業を考え始めたら、まずは無料で利用できる公的機関の窓口に相談してみるのがおすすめです。中立的な立場から、信頼性の高い情報やアドバイスを得ることができます。ここでは、特におすすめの4つの公的機関を紹介します。

① 日本政策金融公庫

日本政策金融公庫(通称:日本公庫)は、100%政府出資の金融機関であり、中小企業や小規模事業者、そして創業期の起業家への融資を積極的に行っています。 開業資金の調達を考えている人にとって、最も身近で頼りになる相談先の一つです。

- 主な支援内容:

- 新創業融資制度: これから事業を始める方や事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象とした、無担保・無保証人で利用できる融資制度です(所定の要件あり)。

- 事業計画書の相談: 融資審査に不可欠な事業計画書の書き方について、具体的なアドバイスを受けられます。全国の支店で随時、無料の創業相談会を実施しています。

- 各種情報提供: 公式サイトでは、創業に役立つ情報や、業種別の創業ポイントをまとめた手引きなどを数多く公開しており、情報収集にも非常に役立ちます。

- 特徴と活用ポイント:

融資の相談と開業支援が一体となっている点が最大の強みです。融資担当者と直接対話することで、どのような事業計画が評価されるのかを肌で感じることができます。まずは最寄りの支店に電話をして、創業相談の予約を取ることから始めましょう。参照:日本政策金融公庫 公式サイト

② よろず支援拠点

よろず支援拠点は、国(中小企業庁)が全国47都道府県に設置している無料の経営相談所です。売上拡大、経営改善、資金繰り、IT活用など、中小企業や小規模事業者が抱えるあらゆる経営課題の相談にワンストップで対応してくれます。

- 主な支援内容:

- 総合的な経営相談: 経験豊富なコーディネーターが、事業計画の策定から販路開拓、人事労務まで、幅広い相談に無料で対応します。

- 専門家派遣: 相談内容に応じて、税理士、弁護士、中小企業診断士といった、より専門的な知識を持つ専門家を無料で派遣してもらえる制度もあります(回数制限あり)。

- 地域の支援機関との連携: 地域の金融機関や商工会議所、自治体などと連携しており、相談者の課題解決に最適な機関を紹介してくれます。

- 特徴と活用ポイント:

「どこに相談すればいいか分からない」という漠然とした悩みを抱えている段階でも、気軽に相談できるのが魅力です。課題を整理し、進むべき方向性を示してくれる「経営の総合案内所」として活用するのがおすすめです。まずは公式サイトから最寄りの拠点を探し、相談予約をしてみましょう。参照:よろず支援拠点全国本部 公式サイト

③ 商工会議所・商工会

商工会議所(主に市の区域に設立)と商工会(主に町の区域に設立)は、地域商工業の振興を目的とした公的団体です。全国各地に設置されており、地域に根ざしたきめ細やかなサポートが特徴です。

- 主な支援内容:

- 経営指導員による相談: 地域の経済事情に精通した経営指導員が、創業計画の作成や各種手続きについて無料で相談に乗ってくれます。

- マル経融資(小規模事業者経営改善資金)の斡旋: 商工会議所・商工会の経営指導を原則6ヵ月以上受けている小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫の無担保・無保証人の融資制度を斡旋してもらえます。

- セミナー・交流会の開催: 創業セミナーや、地域の経営者と繋がれる交流会などを頻繁に開催しており、知識習得や人脈形成の場として活用できます。

- 特徴と活用ポイント:

地域密着型ならではのネットワークと情報力が強みです。地元の金融機関との繋がりも強く、地域で事業を行う上での心強い味方となります。会員になることで、さらに手厚いサポートや共済制度などを利用できる場合もあります。参照:日本商工会議所 公式サイト、全国商工会連合会 公式サイト

④ 中小企業基盤整備機構(中小機構)

中小企業基盤整備機構(通称:中小機構)は、国の中小企業政策の中核を担う独立行政法人です。起業家から中小企業まで、事業の成長段階に応じた多様な支援メニューを提供しています。

- 主な支援内容:

- 経営相談: Webや電話、対面での経営相談に対応しています。特に、高度な経営課題や専門的な課題に対して、経験豊富な専門家がアドバイスを提供します。

- 情報提供サイト「J-Net21」: 経営に役立つノウハウや公的支援情報を網羅したポータルサイト「J-Net21」を運営しており、起業家にとって情報の宝庫です。

- インキュベーション施設の運営: 起業家向けの賃貸オフィス(インキュベーション施設)を全国で運営しており、安価な賃料に加え、常駐するインキュベーションマネージャーから経営支援を受けられます。

- 専門家派遣(ハンズオン支援): 専門家が企業に直接訪問し、課題解決に向けて継続的に支援するサービスも提供しています(一部有料)。

- 特徴と活用ポイント:

質の高い専門家ネットワークと、網羅的な情報提供が魅力です。特に「J-Net21」は、開業準備の段階でブックマークしておくと非常に便利です。直接的な相談だけでなく、まずはWebサイトで情報収集をするところから始めるのも良いでしょう。参照:中小企業基盤整備機構(中小機構) 公式サイト

【民間】手厚いサポートが魅力のおすすめ開業支援サービス6選

公的機関のサポートに加え、民間企業が提供する専門的で手厚いサービスを活用することで、開業準備はさらに加速します。ここでは、それぞれに特色のあるおすすめの民間開業支援サービスを6つ紹介します。

① 創業手帳

創業手帳は、起業家向けに無料でガイドブック「創業手帳」を配布しているサービスです。Webサイトでも開業・経営に関する豊富な情報を提供しており、多くの起業家に利用されています。

- サービス概要:

- ガイドブック「創業手帳」: 会社設立、資金調達、税務、人事など、創業期に必要なノウハウが網羅された冊子を無料で入手できます。

- 創業手帳Web: 最新の補助金情報や専門家によるコラムなど、Web上でタイムリーな情報を提供しています。

- 専門家紹介: 資金調達に強い税理士や、会社設立の専門家などを無料で紹介してもらえます。

- 創業カレンダー: 開業までに行うべきタスクを時系列で管理できるツールなど、便利な機能も提供しています。

- 特徴と活用ポイント:

開業準備の全体像を把握し、やるべきことを体系的に理解するのに非常に役立ちます。特に、何から手をつけていいか分からないという起業初期の段階で、まずガイドブックを取り寄せて読み込むのがおすすめです。無料で利用できる範囲が広く、コストをかけずに有益な情報を得られるのが最大の魅力です。参照:創業手帳Web 公式サイト

② ドリームゲート

ドリームゲートは、日本最大級を謳う起業家支援プラットフォームです。全国の税理士、行政書士、コンサルタントといった専門家(ドリームゲートアドバイザー)と起業家を繋ぐマッチングサービスを主軸としています。

- サービス概要:

- 専門家検索・相談: 300名以上の専門家が登録されており、地域や専門分野で検索し、自分に合った専門家を見つけることができます。オンラインでの無料相談も可能です。

- 起業相談Q&A: 匿名で起業に関する質問を投稿すると、複数の専門家から回答がもらえる掲示板機能があります。

- セミナー・イベント: 起業や経営に関するセミナーやイベントを多数開催しています。

- 豊富なコンテンツ: 専門家によるコラムや事業計画書のテンプレートなど、役立つコンテンツが充実しています。

- 特徴と活用ポイント:

多数の専門家の中から、実績やプロフィールを比較検討して自分に最適なパートナーを選べるのが大きな特徴です。特定の専門家を探している場合や、複数の専門家の意見を聞いてみたい場合に非常に便利です。まずは無料相談を活用し、複数の専門家とコンタクトを取ってみるのが良いでしょう。参照:ドリームゲート 公式サイト

③ 税理士ドットコム

税理士ドットコムは、弁護士ドットコム株式会社が運営する、税理士探しのポータルサイトです。全国の税理士事務所が登録されており、自分に合った税理士を無料で紹介してもらうことができます。

- サービス概要:

- 税理士の無料紹介: コーディネーターが要望をヒアリングし、最適な税理士を無料で紹介してくれます。会社設立や融資支援、特定の業種に強い税理士など、細かいニーズに対応可能です。

- 豊富な検索機能: 地域や対応業務、業種などから自分で税理士を検索することもできます。

- 税務相談Q&A: 税務に関する悩みを匿名で相談できる掲示板も利用できます。

- 特徴と活用ポイント:

税務・会計の専門家である「税理士」探しに特化している点が強みです。会社設立から税務顧問まで一貫して任せたい、資金調達に強い税理士を探している、といったニーズがある場合に最適です。税理士との顧問契約は長期的な関係になるため、専門のプラットフォームを通じて信頼できるパートナーを見つける価値は高いと言えます。参照:税理士ドットコム 公式サイト

④ freee開業

freee開業は、クラウド会計ソフトで高いシェアを誇るfreee株式会社が提供する、無料の開業支援サービスです。特に個人事業主の開業手続きを効率化することに強みがあります。

- サービス概要:

- 開業書類の自動作成: いくつかの質問に答えるだけで、税務署に提出する「開業届」や「青色申告承認申請書」などの必要書類をWeb上で簡単に作成できます。

- やることリスト: 開業に必要なタスクをリストで管理し、抜け漏れを防ぎます。

- 会計ソフトとの連携: 作成した情報を元に、スムーズに「freee会計」の利用を開始できます。

- 特徴と活用ポイント:

「とにかく簡単・スピーディーに開業手続きを済ませたい」という個人事業主の方に最適なサービスです。役所に何度も足を運んだり、書類の書き方を調べたりする手間を大幅に削減できます。無料で利用でき、開業後の経理業務も見据えた設計になっている点が非常に優れています。参照:freee開業 公式サイト

⑤ マネーフォワード 開業

マネーフォワード 開業は、freeeと並んで人気のクラウド会計ソフト「マネーフォワード クラウド」を提供する株式会社マネーフォワードのサービスです。こちらも無料で開業手続きをサポートしてくれます。

- サービス概要:

- 開業届の簡単作成: freee開業と同様に、Web上のフォームに入力するだけで、開業届や青色申告承認申請書などを簡単に作成できます。

- 必要な手続きの案内: 開業に必要な手続きや準備物を分かりやすくナビゲートしてくれます。

- 会計ソフトとの連携: 開業手続き後、シームレスに「マネーフォワード クラウド確定申告」の利用を開始できます。

- 特徴と活用ポイント:

freee開業と同様、個人事業主の開業手続きを効率化したい方におすすめです。どちらのサービスを選ぶかは、将来的(開業後)にどちらの会計ソフトを使いたいか、という視点で決めると良いでしょう。どちらも非常に使いやすく、甲乙つけがたい優れたサービスです。参照:マネーフォワード クラウド開業届 公式サイト

⑥ アントレ

アントレは、株式会社アントレが運営する独立・開業・フランチャイズ専門の情報サイトです。多様な独立の形を提案しており、特にフランチャイズでの開業を検討している人には必見のサービスです。

- サービス概要:

- 独立・開業案件の検索: フランチャイズ加盟、代理店、事業承継など、様々な形態の独立案件情報を検索できます。

- 資料請求・説明会予約: 気になる案件があれば、サイト上から簡単に資料請求や説明会への参加予約ができます。

- 独立ノウハウの情報提供: 先輩の成功談・失敗談や、独立に必要な知識など、豊富なコンテンツを提供しています。

- イベント・セミナーの開催: 全国の主要都市で、複数のフランチャイズ本部が一同に会する大規模なイベント「アントレフェア」などを開催しています。

- 特徴と活用ポイント:

ゼロからビジネスを立ち上げるのではなく、成功実績のあるビジネスモデル(フランチャイズ)を活用して独立したいと考えている方に最適なプラットフォームです。コンビニ、学習塾、飲食店、ハウスクリーニングなど、多種多様な業種のフランチャイズ情報を比較検討できます。参照:アントレnet 公式サイト

開業時に活用できる補助金・助成金

開業には多額の資金が必要となりますが、国や自治体が提供する「補助金」や「助成金」をうまく活用することで、資金的な負担を大きく軽減できます。これらは原則として返済不要の資金であり、起業家にとって非常に心強い制度です。ここでは、その違いと代表的な制度について解説します。

補助金と助成金の違い

「補助金」と「助成金」は混同されがちですが、その性質には明確な違いがあります。この違いを理解しておくことが、適切な制度を探す上での第一歩となります。

| 項目 | 補助金 | 助成金 |

|---|---|---|

| 主な管轄 | 経済産業省、中小企業庁、地方自治体など | 厚生労働省 |

| 主な目的 | 新規事業の促進、技術革新、販路開拓など、国の政策目標の達成 | 雇用の創出、雇用の安定、労働環境の改善など、雇用の維持・促進 |

| 審査 | あり(採択式)。事業計画の内容を審査し、優れたものを選ぶ。 | あり(要件確認)。定められた要件を満たしているかを確認する。 |

| 受給難易度 | 高い。予算と採択件数に上限があるため、応募者間の競争になる。 | 比較的低い。要件を満たせば原則として受給できる。 |

| 主な財源 | 税金 | 雇用保険料 |

| 公募期間 | 短い期間で区切られていることが多い。 | 通年で募集しているものが多い。 |

簡単に言えば、補助金は「事業内容が審査され、選ばれないともらえない競争的な資金」、助成金は「雇用に関する要件を満たせばもらえる非競争的な資金」と覚えておくと良いでしょう。

開業・起業で使える補助金制度

補助金は、新たな事業チャレンジを後押しするものが多く、開業期に活用できるものが多数あります。ただし、公募期間や内容は毎年変わる可能性があるため、常に最新情報を公式サイトで確認することが重要です。

小規模事業者持続化補助金

- 概要: 小規模事業者等が、地域の商工会議所・商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する補助金です。

- 対象者: 常時使用する従業員数が商業・サービス業で5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他で20人以下の法人・個人事業主など。

- 補助内容の例: 新商品のチラシ作成・配布、Webサイトの構築・改修、店舗の改装、新たな設備導入による業務効率化など。

- 補助上限額/率: 通常枠で50万円(補助率2/3)など、複数の枠があります(内容は公募回により変動)。

- 参照: 全国商工会連合会または日本商工会議所の当該補助金ページ

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)

- 概要: 中小企業・小規模事業者等が取り組む、革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善を目的とした設備投資等を支援する補助金です。

- 対象者: 中小企業・小規模事業者等。

- 補助内容の例: 新製品開発のための最新の機械装置導入、AIやIoTを活用した生産ラインの構築など。

- 補助上限額/率: 従業員数や申請枠により異なりますが、一般的に数百万円〜数千万円規模の大型の補助金です。

- 参照: ものづくり補助金総合サイト

IT導入補助金

- 概要: 中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、クラウドサービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

- 対象者: 中小企業・小規模事業者等。

- 補助内容の例: 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトなどの導入。

- 補助上限額/率: 目的や導入するITツールの種類に応じた複数の枠があり、数十万円〜数百万円が補助されます。

- 参照: IT導入補助金 公式サイト

事業承継・引継ぎ補助金

- 概要: M&Aなどを通じて事業を譲り受けた(事業承継した)中小企業者が、その経営資源を活用して新たな取り組み(設備投資、販路開拓など)を行う際の経費を補助する制度です。第三者からの事業承継だけでなく、親族内承継も対象となる場合があります。

- 対象者: 事業承継を契機に新たな挑戦をする中小企業者等。

- 補助内容の例: 事業を譲り受けた後の店舗改装、新商品開発、Webサイト構築など。

- 参照: 事業承継・引継ぎ補助金 事務局サイト

開業・起業で使える助成金制度

助成金は、従業員を雇用する際に活用できるものが中心です。人を雇い入れる計画がある場合は、積極的に活用を検討しましょう。

地域雇用開発助成金

- 概要: 雇用機会が特に不足している地域(同意雇用開発促進地域など)において、事業所を設置・整備し、その地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に助成されます。

- 対象者: 対象地域で事業所を設置・整備し、対象労働者を雇い入れる事業主。

- 助成額: 設置整備費用と対象労働者の増加数に応じて、1年ごとに最大3回支給されます。

- 参照: 厚生労働省 公式サイト

中途採用等支援助成金

- 概要: 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(採用率の向上や45歳以上の初採用など)を行った場合に助成されます。

- 対象者: 中途採用計画を提出し、計画通りに実施した事業主。

- 助成額: 取り組み内容に応じて定額が支給されます(例: 中途採用拡大助成 50万円)。

- 参照: 厚生労働省 公式サイト

トライアル雇用助成金

- 概要: 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行的に雇用(トライアル雇用)した場合に助成されます。

- 対象者: 対象となる求職者を、原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れる事業主。

- 助成額: 支給対象者1人あたり月額4万円(母子家庭の母等、若者の場合は5万円)が支給されます。

- 参照: 厚生労働省 公式サイト

補助金・助成金を探す際の注意点

- 原則として後払い: 補助金・助成金は、事業を実施し、経費を支払った後に支給されるのが基本です。事業実施期間中の資金は自己資金や融資で立て替える必要があるため、資金繰り計画に注意が必要です。

- 公募期間の確認: 補助金は公募期間が非常に短い場合があります。常にアンテナを張り、情報収集を怠らないことが重要です。

- 申請手続きの複雑さ: 申請書類は非常に複雑で、作成に多くの時間と労力を要します。必要に応じて、中小企業診断士や社会保険労務士といった専門家の支援を受けることも検討しましょう。

- 悪質なコンサルタントに注意: 「100%採択される」などと謳う悪質なコンサルタントには注意が必要です。高額な着手金や成功報酬を請求されるケースもありますので、信頼できる専門家を慎重に選びましょう。

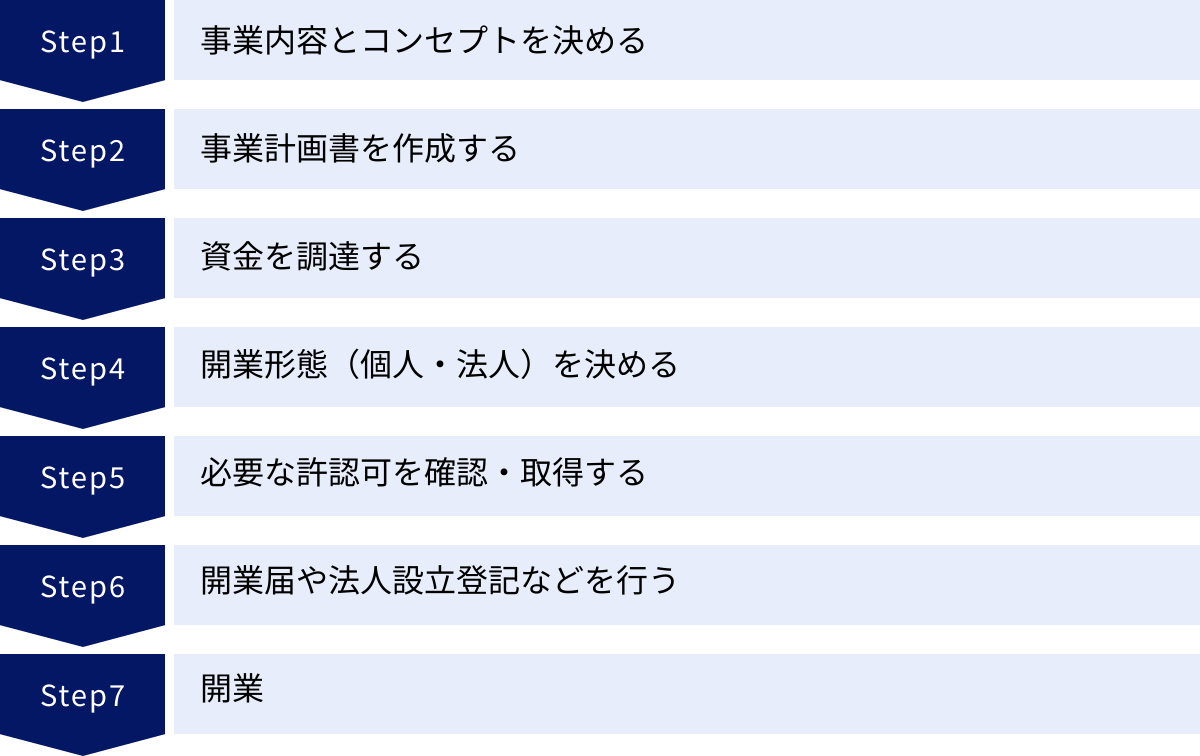

開業支援を活用した独立・開業までの流れ7ステップ

アイデアの着想から実際の開業までには、いくつものステップを踏む必要があります。ここでは、開業支援サービスを効果的に活用しながら進める、一般的な独立・開業までの流れを7つのステップで解説します。

① 事業内容とコンセプトを決める

すべての始まりは、「誰に、何を、どのように提供して、対価を得るのか」という事業の核となるアイデアです。この段階では、自分の「好き」や「得意」を、社会の「ニーズ」と結びつける作業が求められます。

- アイデアの具体化: 「カフェを開きたい」という漠然とした夢を、「都心で働く女性が一人でも寛げる、健康志向のランチとスペシャルティコーヒーを提供するカフェ」のように具体化していきます。

- コンセプトの策定: 事業の理念や世界観、他社との差別化ポイントを明確にします。これがブランドの基礎となります。

【開業支援の活用ポイント】

この段階では、よろず支援拠点や民間の経営コンサルタントとの「壁打ち」が非常に有効です。専門家との対話を通じて、自分では気づかなかった市場の機会や、アイデアの弱点を客観的に指摘してもらい、コンセプトをより強固なものに磨き上げていきます。

② 事業計画書を作成する

固まったコンセプトを、具体的な数値や行動計画に落とし込むのが事業計画書です。これは、資金調達の際の「プレゼン資料」であると同時に、自分自身の「行動計画書」でもあります。

- 構成要素: 企業概要、事業コンセプト、市場・競合分析、商品・サービス内容、マーケティング計画、収支計画、資金計画などが主な構成要素です。

- ポイント: 希望的観測ではなく、客観的なデータや根拠に基づいた、実現可能性の高い計画であることが重要です。

【開業支援の活用ポイント】

事業計画書の作成は、開業支援の専門家が最も価値を発揮する場面の一つです。日本政策金融公庫や税理士に相談すれば、金融機関の視点を踏まえた収支計画の立て方や、説得力のある文章の書き方について具体的なアドバイスがもらえます。創業手帳などが提供するテンプレートを活用するのも良いでしょう。

③ 資金を調達する

事業計画書で算出した必要な開業資金と運転資金を準備します。自己資金だけでは不足する場合、外部からの資金調達が必要です。

- 主な調達方法: 自己資金、親族からの借入、日本政策金融公庫からの創業融資、自治体の制度融資、補助金・助成金、クラウドファンディングなど。

- ポイント: 融資を受ける場合、一定額の自己資金があることが信用の証となり、審査で有利に働きます。

【開業支援の活用ポイント】

資金調達は、専門家のサポートが不可欠な分野です。融資に強い税理士やコンサルタントは、最適な融資先の選定、申請書類のブラッシュアップ、金融機関との面談対策まで、一貫してサポートしてくれます。これにより、融資実行の確率を大幅に高めることができます。

④ 開業形態(個人・法人)を決める

事業を「個人事業主」として始めるか、「法人(株式会社、合同会社など)」として設立するかを決定します。それぞれにメリット・デメリットがあります。

- 個人事業主: 開業手続きが簡単で、費用もかからない。自由度が高い。

- 法人: 社会的信用度が高い。税制面で有利になる場合がある。設立手続きが複雑で費用がかかる。

【開業支援の活用ポイント】

事業規模、売上予測、将来的な事業拡大の意向などを考慮して、最適な形態を選ぶ必要があります。税理士に相談すれば、税金や社会保険料の負担がどちらの形態で有利になるか、具体的なシミュレーションをしてもらえます。

⑤ 必要な許認可を確認・取得する

開業する業種によっては、事業を開始する前に、行政からの許認可を取得する必要があります。

- 許認可の例: 飲食店(保健所の飲食店営業許可)、建設業(都道府県知事の建設業許可)、古物商(公安委員会の古物商許可)、美容室(保健所の開設届)など。

- 注意点: 許認可なしで営業すると、罰則の対象となります。

【開業支援の活用ポイント】

自分の事業に必要な許認可が何か分からない場合や、申請手続きが複雑な場合は、行政書士に相談するのが最も確実です。手続きの代行を依頼することで、時間と手間を節約し、本業の準備に集中できます。

⑥ 開業届や法人設立登記などを行う

開業形態に応じた、法的な手続きを行います。

- 個人事業主の場合: 管轄の税務署に「開業届」を提出します。青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」も併せて提出します。

- 法人の場合: 定款の作成・認証、資本金の払込、法務局での設立登記申請などが必要です。

【開業支援の活用ポイント】

個人事業主の手続きは、「freee開業」や「マネーフォワード 開業」といった無料ツールを使えば、簡単に自分で行えます。法人の設立登記は複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。税理士事務所が提携する司法書士を紹介してくれることも多いです。

⑦ 開業

すべての準備が整い、いよいよ事業のスタートです。しかし、開業はゴールではありません。ここからが本当の始まりです。

- 開業後の課題: 集客、売上管理、経理、税務申告、従業員管理など、日々の運営業務が待っています。

【開業支援の活用ポイント】

開業後も、経営は順風満帆とは限りません。売上が伸び悩んだり、予期せぬトラブルが発生したりすることもあるでしょう。税理士や社会保険労務士と顧問契約を結んでおくことで、会計・税務・労務の専門的なサポートを継続的に受けられ、経営の安定化に繋がります。

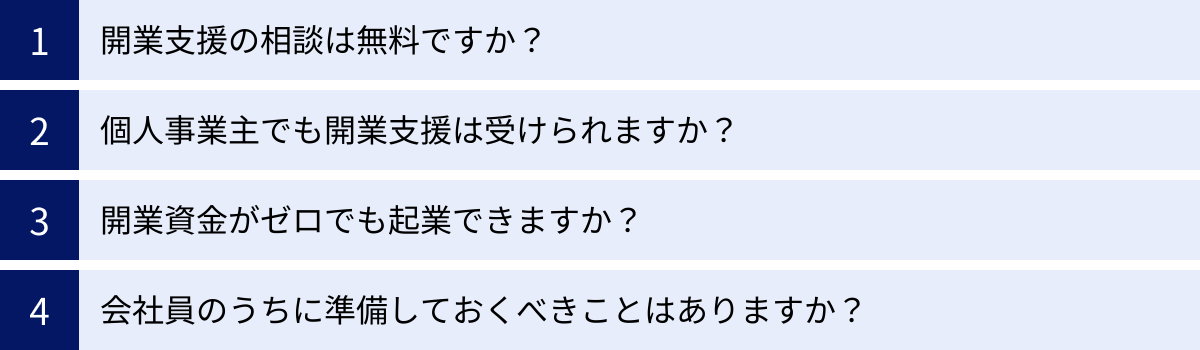

開業支援に関するよくある質問

最後に、開業支援に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

開業支援の相談は無料ですか?

相談先によって異なります。

- 無料の相談先:

日本政策金融公庫、よろず支援拠点、商工会議所・商工会、中小企業基盤整備機構といった国や自治体などの公的機関は、原則として無料で相談できます。 まずはこれらの機関で基本的な情報収集や相談をしてみるのがおすすめです。 - 有料の場合が多い相談先:

税理士事務所、行政書士事務所、経営コンサルティング会社といった民間企業が提供するサービスは、基本的に有料です。ただし、「初回相談無料」としているところも多いため、まずは無料相談を利用して、サービス内容や担当者との相性を確認すると良いでしょう。

個人事業主でも開業支援は受けられますか?

はい、もちろん受けられます。

開業支援サービスは、株式会社や合同会社といった法人を設立する起業家だけのものではありません。フリーランスを含む個人事業主として開業する方も、公的機関・民間企業を問わず、すべての支援サービスの対象となります。

むしろ、「freee開業」や「マネーフォワード 開業」のように、個人事業主の開業手続きに特化した便利な無料サービスも数多く存在します。法人・個人を問わず、開業を目指すすべての方が支援の対象ですので、遠慮なく活用しましょう。

開業資金がゼロでも起業できますか?

理論上は可能ですが、現実的には非常に困難です。

Webサイト制作やコンサルティングなど、元手がかからない一部の業種であれば、自己資金ゼロで始めることも不可能ではありません。しかし、多くの事業では、事務所の契約金、設備の購入費、商品の仕入れ費といった初期投資(イニシャルコスト)や、開業後しばらく売上が立たない間の運転資金が必要です。

また、日本政策金融公庫などの融資を受ける際にも、融資希望額の1/10程度の自己資金があることが要件の一つとされている場合が多く(要件が緩和される場合もあります)、自己資金が全くないと資金調達のハードルは格段に上がります。

結論として、まずは一定額の自己資金を貯めることが、事業を安定的にスタートさせ、成功確率を高める上で極めて重要です。自己資金ゼロでの起業は、極めてリスクが高い選択肢であると認識しておく必要があります。

会社員のうちに準備しておくべきことはありますか?

はい、会社員のうちにできる準備はたくさんあります。 むしろ、勢いで退職してしまう前に、計画的に準備を進めることが成功の鍵です。

- ① 自己資金を貯める: 最も重要です。生活費を切り詰めたり、副業をしたりして、目標額を設定して計画的に貯蓄しましょう。

- ② 事業アイデアの具体化と情報収集: どんな事業をしたいのかを具体的に考え、関連する書籍を読んだり、セミナーに参加したりして知識を深めます。

- ③ 事業計画書の草案作成: 退職後すぐに動き出せるように、事業計画書のたたき台を作っておきましょう。週末などを使って少しずつ進めるのがおすすめです。

- ④ 人脈作り: 異業種交流会やセミナーに参加し、将来の顧客やパートナーになりうる人との繋がりを作っておくことは、大きな財産になります。

- ⑤ 副業として小さく始めてみる: もし可能であれば、週末起業や副業として、スモールスタートしてみるのが理想的です。実際に顧客の反応を見ることで、事業の実現可能性を確かめることができます。

- ⑥ 家族の理解を得る: 独立は家族の生活にも大きな影響を与えます。事前にしっかりと話し合い、応援してもらえる体制を築いておくことが、精神的な支えになります。

会社員という安定した収入と社会的信用があるうちに、これらの準備を着実に進めておくことで、退職後のリスクを最小限に抑え、スムーズなスタートを切ることができます。