飲食店の開業は、多くの人にとって夢のある挑戦です。しかし、その夢を実現するためには、美味しい料理や素敵な内装を準備するだけでなく、法律に基づいた手続きを正確に踏む必要があります。その中でも最も重要かつ基本的な手続きが「飲食店営業許可」の取得です。

この記事では、これから飲食店を開業しようと考えている方に向けて、飲食店営業許可の全体像から、取得に必要な要件、具体的な申請ステップ、必要書類、費用、さらには更新手続きや関連するその他の許可まで、網羅的に解説します。

手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つ一つのステップを理解し、計画的に進めることで、誰でも確実に許可を取得できます。この記事が、あなたの開業準備をスムーズに進めるための一助となれば幸いです。

目次

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは、レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店といった飲食店を営業するために、食品衛生法に基づき、事業所を管轄する保健所から取得しなければならない許可のことです。この許可なくして、調理した飲食物をお客様に提供することは法律で固く禁じられています。

この制度の根底にある目的は、食中毒の発生を未然に防ぎ、公衆衛生を確保することです。不衛生な環境で調理された食品は、食中毒菌の温床となり、多くの人々の健康に深刻な被害を及ぼす可能性があります。そこで、国や自治体は、専門的な知識を持つ保健所の担当者が、店舗の設備や衛生管理体制が一定の基準を満たしているかを事前に審査し、安全性が確認された施設にのみ営業を許可する仕組みを設けているのです。

つまり、飲食店営業許可は、単なる行政手続きではなく、「お客様に安全で安心な食事を提供する」という事業者としての社会的責任を果たすための第一歩と言えます。この許可証を店内に掲示することは、お客様に対して「当店は衛生管理の基準をクリアした、信頼できる店です」という無言のメッセージを発信することにも繋がります。

2021年6月1日の食品衛生法改正による変更点

近年、食を取り巻く環境の変化に対応するため、食品衛生法が大きく改正され、2021年6月1日から新たな営業許可・届出制度がスタートしました。これから開業する方は、この新しい制度を正しく理解しておく必要があります。

主な変更点は以下の通りです。

- 営業許可業種の再編: これまで34種類あった営業許可業種が、リスクの大きさに応じて32業種に再編されました。例えば、以前は「喫茶店営業」と「飲食店営業」が分かれていましたが、現在は「飲食店営業」に統合され、提供できるメニューの幅が広がりました。

- 営業届出制度の創設: 許可業種には該当しないものの、一定の衛生管理が必要な事業者に対して、新たに「営業届出」が義務化されました。これにより、原則としてすべての食品等事業者が、保健所の監督対象となりました。例えば、容器包装された弁当や惣菜を仕入れてそのまま販売する小売店などが、この届出の対象となります。

- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化: すべての食品等事業者に対して、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が求められるようになりました。HACCPとは、食品の製造工程における危害を予測し、それを管理するための国際的な衛生管理手法です。事業者の規模に応じて「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の実践が必要となります。

この法改正により、日本の食品衛生管理は国際標準に一層近づき、より高いレベルの安全性が求められるようになりました。以下の表は、旧制度と新制度の主な違いをまとめたものです。

| 項目 | 旧制度(~2021年5月31日) | 新制度(2021年6月1日~) |

|---|---|---|

| 許可業種 | 34業種(例:飲食店営業、喫茶店営業) | 32業種に再編(例:飲食店営業に統合) |

| 届出制度 | 一部の業種のみ | 原則すべての食品事業者に届出を義務化(許可業種は除く) |

| 衛生管理 | 自主的な衛生管理 | HACCPに沿った衛生管理が制度化 |

| 有効期間 | 自治体ごとに設定 | 自治体ごとに設定(継続) |

これから飲食店を開業する方は、この新しい制度のもとで、飲食店営業許可の申請と、HACCPに沿った衛生管理計画の策定・実施の両方を進めていく必要があります。

飲食店営業許可の取得に必要な2つの要件

飲食店営業許可を取得するためには、大きく分けて「人的要件」と「物的要件」という2つの重要な要件を満たす必要があります。これらは、それぞれ「誰が衛生管理を行うのか」と「どのような施設で営業するのか」を定めた基準です。

どちらか一方でも欠けていれば、許可は下りません。内装工事などを始めてしまう前に、これらの要件を正しく理解し、計画に組み込むことが極めて重要です。

人的要件:食品衛生責任者を設置する

まず、人的要件として、各店舗に必ず1名以上の「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。複数の店舗を経営する場合は、それぞれの店舗ごとに選任する必要があります。

食品衛生責任者は、その名の通り、店舗における食品衛生管理の中心的役割を担う責任者です。主な役割は以下の通りです。

- 衛生管理の徹底: 従業員の手洗いや健康管理、調理器具の洗浄・消毒、食材の適切な温度管理など、日々の衛生管理が正しく行われているかを監督・指導します。

- HACCPに沿った衛生管理の実践: 衛生管理計画を作成し、その計画に基づいて日々の記録(モニタリング)を行い、問題があれば改善措置を講じます。

- 従業員への衛生教育: 従業員に対して、食中毒予防や正しい衛生知識に関する教育・訓練を定期的に実施します。

- 法令遵守: 食品衛生法などの関連法規を遵守し、保健所からの指示や指導に従います。

- 保健所との連携: 食中毒などの衛生上の問題が発生した際に、速やかに保健所に報告し、連携して対応します。

このように、食品衛生責任者は、店舗の安全を守る「司令塔」のような存在です。オーナー自身がなることも、従業員の中から選任することも可能です。

食品衛生責任者になるための資格

誰でも食品衛生責任者になれるわけではなく、以下のいずれかの資格要件を満たす必要があります。

- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者、船舶料理士の資格を持つ者

- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師の資格を持つ者

- 大学や専門学校などで、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学のいずれかの課程を修めて卒業した者

- 都道府県知事や市長が指定する「食品衛生責任者養成講習会」を修了した者

多くの飲食店開業者は、上記の1〜3に該当しないため、4つ目の「食品衛生責任者養成講習会」を受講して資格を取得します。

食品衛生責任者養成講習会について

この講習会は、各都道府県の食品衛生協会などが実施しており、飲食店を開業する多くの人が受講する一般的なルートです。

- 講習内容: 公衆衛生学(1時間)、衛生法規(2時間)、食品衛生学(3時間)の合計6時間程度の講義で構成されています。講習の最後には簡単な確認テストが行われることが一般的ですが、合格率は非常に高く、講義をきちんと聞いていれば問題なく修了できます。

- 受講形態: 従来は会場に集まって受講する集合型が主流でしたが、近年はeラーニング形式での受講が可能な自治体も増えてきました。eラーニングであれば、時間や場所を選ばずに学習を進められるため、忙しい開業準備の合間でも資格を取得しやすくなっています。

- 費用: 受講費用は自治体によって異なりますが、おおむね10,000円前後が相場です。

- 申し込み: 各都道府県の食品衛生協会のウェブサイトなどから申し込みができます。人気の講習会はすぐに定員に達することもあるため、早めにスケジュールを確認し、予約することをおすすめします。

営業許可を申請する際には、この資格を証明する書類(調理師免許証のコピーや養成講習会の修了証など)の提出が求められます。また、許可取得後は、「食品衛生責任者」の氏名を記載したプレートを、店舗内の見やすい場所(客席やレジ周りなど)に掲示する義務があります。

物的要件:施設が基準を満たしている

次に、物的要件として、営業する店舗の施設(建物や設備)が、保健所の定める基準を満たしている必要があります。この施設基準は、食中毒の原因となる細菌の汚染や増殖を防ぎ、衛生的な環境で調理・提供を行うために設けられています。

この基準の最も重要な注意点は、全国一律ではなく、管轄する自治体(都道府県や市)の条例によって細部が異なるということです。例えば、シンクの数やサイズ、厨房と客席の区画方法など、A市では認められる仕様がB市では認められない、というケースも起こり得ます。

そのため、内装工事の設計を始める前、あるいは着工する前に、必ず店舗の図面を持参して管轄の保健所に事前相談に行くことが、時間と費用の無駄を防ぐための絶対的な鉄則です。

主な施設基準のチェックポイント

ここでは、多くの自治体で共通して求められる、主な施設基準のチェックポイントを解説します。ただし、これらはあくまで一般的な内容であり、最終的な判断は管轄の保健所が行うことを念頭に置いてください。

| 場所・設備 | 主なチェックポイント | 目的・理由 |

|---|---|---|

| 厨房(調理場) | ・客席や住居部分と壁、ドアなどで明確に区画されているか ・床は耐水性(タイル、コンクリート等)で清掃しやすく、排水が良いか ・内壁は床から1m以上が耐水性で平滑な構造か ・天井は清掃しやすい構造か(凹凸が少なく、ホコリが溜まりにくい) ・十分な明るさ(照度)が確保されているか ・ガス熱機器等の上部に換気扇や排気フードが設置されているか |

交差汚染の防止、清掃性の確保、害虫の侵入防止、作業の安全性確保 |

| シンク | ・原則として2槽以上のシンクが必要(食器洗浄用と食材洗浄用など) ・シンクのサイズが規定を満たしているか(例:幅45cm×奥行36cm×深さ18cm以上) ・洗浄後の食器等を置くための水切り棚や作業台があるか |

食材と食器、汚れたものと清潔なものを明確に分け、交差汚染を防ぐため |

| 給湯設備 | ・シンクに温水を供給できる給湯器が設置されているか | 油汚れなどを効果的に洗浄するため |

| 手洗い設備 | ・従業員専用の手洗い設備が厨房内とトイレ内に設置されているか ・消毒装置(固定式の石鹸やアルコール噴霧器)が設置されているか ・使い捨てのペーパータオルや温風乾燥機が設置されているか |

従業員からの食品汚染を防ぐための最も重要な設備の一つ |

| 冷蔵・冷凍設備 | ・食材を十分に保管できる容量があるか ・外部から温度を確認できる温度計が設置されているか |

細菌の増殖を抑制し、食材の鮮度を保つため |

| 食器棚 | ・ホコリや害虫の侵入を防げる扉付きであるか | 洗浄後の清潔な食器を衛生的に保管するため |

| トイレ | ・調理場から直接見えない場所に設置されているか ・従業員も使用する場合は、専用の手洗い設備が設置されているか ・清掃しやすく、換気が十分であるか |

トイレからの汚染を調理場に持ち込ませないため |

| 更衣室・ロッカー | ・従業員が私服や私物を衛生的に保管できるスペースやロッカーがあるか | 外部からの汚染を持ち込まず、清潔な作業着を保つため |

| 廃棄物容器 | ・蓋付きで、十分な容量があり、清掃しやすいものであるか | 悪臭や害虫の発生を防ぐため |

これらの基準は、一見すると厳しく感じるかもしれませんが、すべては安全な食品を提供するための合理的な理由に基づいています。特に「厨房と客席の区画」「2槽シンクの設置」「従業員専用手洗い設備の設置」は、検査で指摘されやすいポイントです。

これらの要件を満たした上で、次のステップである具体的な申請手続きに進むことになります。

飲食店営業許可の取得方法を5ステップで解説

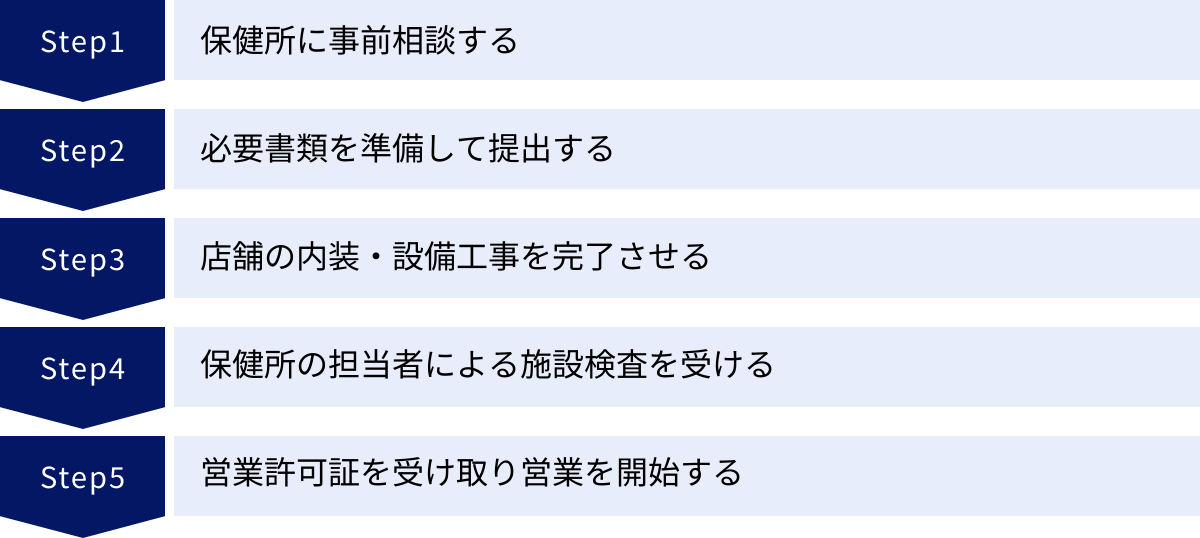

飲食店営業許可の取得は、計画的に進めることが成功の鍵です。ここでは、保健所への事前相談から許可証の受け取りまで、具体的な流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。

① 保健所に事前相談する

すべての始まりは、この「事前相談」からと言っても過言ではありません。このステップを省略したり、後回しにしたりすると、後々大きな手戻りや追加費用が発生するリスクが非常に高くなります。

- タイミング: 必ず店舗の賃貸契約を結び、内装工事に着工する前に行いましょう。理想は、物件の候補が決まった段階で、店舗のレイアウト案(簡単な図面で可)を持参して相談することです。

- 相談先: 開業予定の店舗の所在地を管轄する保健所の食品衛生担当課です。自治体のウェブサイトで管轄を確認し、事前に電話でアポイントを取るのが確実です。

- 持参するもの:

- 店舗の図面: 内装業者に作成してもらった詳細な平面図がベストですが、手書きの簡単なものでも構いません。厨房機器やシンク、トイレ、客席の配置がわかるように描いておきましょう。

- 周辺の地図: 店舗の場所がわかる地図。

- 提供予定のメニュー: どのような料理を提供するかによって、必要な設備が変わる場合があります。

- (法人の場合)登記事項証明書

- 相談で確認すべきこと:

- 施設基準の具体的な内容: 自治体独自の基準や、図面上で問題になりそうな点がないかを確認します。特に、シンクの数・サイズ、手洗い設備の場所、厨房の区画方法などは重点的に確認しましょう。

- 必要書類一覧と記入方法: 申請に必要な書類一式をもらい、不明な点があればその場で質問します。

- 申請から許可までの流れと期間: 全体的なスケジュール感を把握します。

- 申請手数料: 費用を予算に組み込みます。

この事前相談で保健所の担当者から得た指導やアドバイスは、必ずメモに取り、内装業者と共有してください。これにより、基準を満たさない設備を設置してしまうといった致命的なミスを防ぐことができます。

② 必要書類を準備して提出する

事前相談で得た情報をもとに、申請に必要な書類を準備します。書類に不備があると受理されず、スケジュールが遅れる原因になるため、慎重に作成・収集しましょう。

- 主な必要書類:

- 営業許可申請書

- 営業設備の大要・配置図

- 食品衛生責任者の資格を証明する書類

- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)

- 登記事項証明書(法人の場合)

- (その他、自治体が指定する書類)

※各書類の詳細は後の章で詳しく解説します。

- 書類の入手方法: 保健所の窓口で直接受け取るか、自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです。

- 作成のポイント:

- 営業設備の大要・配置図は、最も作成に手間がかかる書類です。事前相談での指導内容を反映させ、厨房機器の寸法や配置を正確に記載する必要があります。多くの場合、内装業者に作成を依頼するのが確実です。

- その他の書類は、記入例を参考に、正確に情報を埋めていきます。

- 提出のタイミング: 店舗の工事完成予定日の10日〜2週間前が一般的です。提出が遅れると、希望の日に施設検査を受けられない可能性があるため、早めに準備を進めましょう。提出時に申請手数料を支払います。

③ 店舗の内装・設備工事を完了させる

保健所との事前相談で確認した内容と、提出した図面に基づいて、店舗の内装・設備工事を進めます。

- 業者選びの重要性: 飲食店の施工経験が豊富な内装業者を選ぶことが非常に重要です。保健所の施設基準を熟知している業者であれば、話がスムーズに進み、基準を満たすための適切な提案をしてくれます。逆に、経験の少ない業者に依頼すると、後から追加工事が必要になるケースもあります。

- 工事中の注意点: 工事の進捗は定期的に確認しましょう。万が一、設計図面から大きな変更が生じた場合は、その都度、保健所に相談することをおすすめします。自己判断で進めてしまうと、完成後の検査で指摘を受ける原因になります。

- 工事完了: 申請時に伝えた工事完成予定日までに、すべての工事と設備の搬入を完了させます。

④ 保健所の担当者による施設検査を受ける

書類を提出し、工事が完了すると、いよいよ保健所の担当者が店舗を訪れて実施検査を行います。これを「施設検査」や「実地調査」と呼びます。

- 検査日時の調整: 書類提出時に、検査の希望日時を調整します。

- 立ち会い: 申請者本人または食品衛生責任者が必ず立ち会う必要があります。担当者からの質問に答えたり、設備の動作確認を行ったりするためです。

- チェックされるポイント:

- 申請書類(特に営業設備の大要・配置図)の図面通りに施工されているか。

- シンクの数やサイズ、給湯設備が正常に作動するか。

- 厨房とトイレの従業員専用手洗い設備が、石鹸や消毒液とともに正しく設置されているか。

- 厨房と客席が適切に区画されているか。

- 換気扇は十分に機能しているか。

- 扉付きの食器棚が設置されているか。

- 冷蔵庫に温度計が設置されているか。

- 検査の結果:

- 合格: すべての基準を満たしていれば、その場で合格となります。後日、営業許可証が交付されます。

- 不合格(要改善): 何らかの不備が指摘された場合は、「改善指導」を受けます。指摘された箇所を期日までに改善し、再検査を受ける必要があります。当然、その分だけ開業が遅れることになります。指摘されやすいのは、手洗い設備の不備や、図面と実際の設備が異なるといった点です。

⑤ 営業許可証を受け取り営業を開始する

施設検査に無事合格すると、営業許可証が発行されます。

- 許可証の交付: 検査合格後、数日から2週間程度で許可証が作成されます。交付準備ができた旨の連絡が保健所から来ます。

- 受け取り: 保健所の窓口へ、印鑑など指定された持ち物を持参して受け取りに行きます。

- 許可証の掲示: 受け取った営業許可証は、法律により、店舗の見やすい場所(レジカウンターの上や入口付近など)に掲示する義務があります。

- 営業開始: この営業許可証を受け取った時点から、初めて正式に飲食店として営業を開始できます。検査に合格したからといって、許可証の交付前に営業を始めることは「無許可営業」となるため、絶対にやめましょう。

以上の5ステップを確実に踏むことで、飲食店営業許可は取得できます。鍵となるのは、最初の「事前相談」です。ここでの準備を丁寧に行うことが、全体のプロセスをスムーズに進めるための最大の秘訣です。

飲食店営業許可の申請に必要な書類一覧

飲食店営業許可の申請には、いくつかの書類を揃えて保健所に提出する必要があります。自治体によって若干の違いはありますが、ここでは一般的に必要とされる主要な書類について、その内容と注意点を詳しく解説します。

営業許可申請書

これは、申請の核となるメインの書類です。誰が、どこで、どのような営業を行うのかを届け出るためのものです。

- 記載内容:

- 申請者の情報: 個人の場合は氏名・住所、法人の場合は法人名・代表者名・本社所在地を記載します。

- 営業所の名称・所在地: 屋号(店名)と店舗の住所を正確に記入します。

- 営業の種類: 「飲食店営業」を選択します。他に菓子製造なども行う場合は、別途その許可申請も必要です。

- 食品衛生責任者の氏名: 選任した食品衛生責任者の氏名と、資格の種類(調理師、養成講習会修了など)を記入します。

- 入手方法: 管轄の保健所窓口、または自治体のウェブサイトからダウンロードできます。

- 注意点: 誤字脱字がないよう、正確に記入してください。特に法人の場合は、登記事項証明書と記載内容が一致している必要があります。

営業設備の大要・配置図

これは、店舗の施設が基準を満たしていることを図面で証明する、非常に重要な書類です。通常、同じものを2部提出するよう求められます。

- 記載内容:

- 営業設備の大要:

- 建物の構造(木造、鉄骨など)、総面積、各区画(厨房、客席、トイレなど)の面積。

- 壁、床、天井の材質(例:壁はキッチンパネル、床は防水シートなど)。

- 厨房設備の一覧と仕様(シンクの数と寸法、コンロの数、給湯器の種類と能力、換気扇の型番や能力、冷蔵庫・冷凍庫の台数と容量、食器棚の寸法など)。

- 配置図(平面図):

- 店舗全体のレイアウト図です。

- 厨房、客席、トイレ、更衣室、倉庫などの区画を線で示します。

- コンロ、シンク、作業台、冷蔵庫、食器棚、手洗い設備、テーブル、椅子など、すべての設備の配置と寸法を詳細に書き込みます。

- 窓や出入口の位置も明記します。

- 営業設備の大要:

- 作成方法: 手書きでも受け付けられますが、正確な寸法や仕様を記載する必要があるため、専門知識が求められます。通常は、店舗の内装設計を依頼した業者に作成してもらうのが最も確実でスムーズです。

- 注意点: この図面をもとに施設検査が行われるため、実際の施工内容と相違がないようにしなければなりません。保健所の事前相談で受けた指導を、この図面に正確に反映させることが合格への近道です。

食品衛生責任者の資格を証明する書類

店舗に設置する食品衛生責任者が、定められた要件を満たしていることを証明するための書類です。

- 該当する書類:

- 食品衛生責任者養成講習会の修了証

- 調理師免許証

- 製菓衛生師免許証

- 栄養士免許証

- その他、医師免許証など資格を証明できるもの

- 提出方法: 原本の提示とコピーの提出を求められるのが一般的です。申請に行く際は、必ず原本とコピーの両方を持参しましょう。

- 注意点: 営業許可申請までに、必ず資格を取得しておく必要があります。養成講習会は開催日が限られている場合があるため、早めに申し込みを済ませておきましょう。

水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)

店舗で使用する水が、水道管から直接供給される「直結給水」でない場合に必要となる書類です。

- 必要なケース:

- ビルなどの貯水槽(受水槽)を経由して水が供給される場合。

- 井戸水を使用する場合。

- 内容: 使用する水が飲用に適していることを証明する検査結果の報告書です。専門の検査機関に依頼して取得します。

- 確認方法: ビルインのテナントで開業する場合、貯水槽を使用しているかどうかはビルの管理会社やオーナーに確認が必要です。貯水槽を使用している場合は、管理会社が定期的に水質検査を実施しているはずなので、その成績書のコピーをもらいましょう。

- 有効期限: 一般的に、発行から1年以内(自治体によっては6ヶ月以内)のものが有効とされます。

登記事項証明書(法人の場合)

申請者が個人ではなく、株式会社や合同会社といった法人である場合に提出が必要です。

- 内容: 法人の名称、所在地、代表者、事業目的などが記載された公的な証明書です。

- 取得方法: 全国の法務局の窓口で取得するか、オンラインで請求できます。

- 有効期限: 申請先の保健所によって異なりますが、発行から3ヶ月または6ヶ月以内のものを求められるのが一般的です。

これらの書類は、あくまで基本的なものです。自治体や物件の状況によっては、これら以外の書類(例:賃貸借契約書のコピーなど)の提出を求められることもあります。最終的に必要な書類は、必ず管轄の保健所への事前相談で確認してください。

飲食店営業許可の取得にかかる費用

飲食店営業許可を取得し、営業を開始するまでには、さまざまな費用が発生します。大きく分けて「申請手数料」「資格取得費用」「設備・工事費用」の3つに分類できます。事前に全体像を把握し、開業資金計画にしっかりと組み込んでおくことが重要です。

営業許可の申請手数料

これは、営業許可を申請する際に、保健所の窓口で支払う手数料です。審査や検査、許可証の発行にかかる行政コストとして徴収されます。

- 費用の特徴:

- 自治体によって金額が異なります。

- 一度支払うと、万が一審査に不合格となった場合でも返金はされません。

- 営業の種類(飲食店営業、菓子製造業など)によっても金額が変わる場合があります。

以下に、主要な都市における飲食店営業の申請手数料の例を挙げます。ただし、金額は改定される可能性があるため、必ず申請前に管轄の保健所のウェブサイト等で最新の情報を確認してください。

| 自治体名 | 飲食店営業の申請手数料(目安) | 参照元(2024年時点の情報) |

|---|---|---|

| 東京都(23区・多摩地域) | 18,300円 | 東京都福祉保健局 公式サイト |

| 大阪市 | 16,000円 | 大阪市 公式サイト |

| 横浜市 | 16,000円 | 横浜市 公式サイト |

| 名古屋市 | 16,000円 | 名古屋市 公式サイト |

| 札幌市 | 16,800円 | 札幌市 公式サイト |

| 福岡市 | 16,000円 | 福岡市 公式サイト |

このように、おおむね16,000円から19,000円程度が相場となっています。決して安い金額ではないため、施設検査で一発合格できるよう、事前準備を万全に行うことがコスト削減に繋がります。

食品衛生責任者の資格取得費用

人的要件である「食品衛生責任者」を設置するための費用です。

- 費用が発生するケース: オーナーや従業員が、調理師免許などの有資格者でない場合、「食品衛生責任者養成講習会」を受講する必要があります。この受講料が費用となります。

- 費用の相場: この費用も自治体を管轄する食品衛生協会によって異なりますが、一般的には10,000円から12,000円程度です。

- 例として、公益社団法人東京都食品衛生協会が実施する講習会の受講料は12,000円(教材費込)です。(参照:公益社団法人東京都食品衛生協会 公式サイト)

- 費用が不要なケース: 申請者本人や従業員が、すでに調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っている場合は、新たに講習会を受ける必要がないため、この費用はかかりません。

店舗の設備・工事費用

これは、飲食店開業にかかる費用の中で最も大きな割合を占め、かつ物件の状態で大きく変動する項目です。保健所の施設基準を満たすための工事や設備の購入費用が含まれます。

- 居抜き物件の場合:

- メリット: 前のテナントが飲食店だった場合、厨房設備や内装がそのまま残っているため、初期投資を大幅に抑えられます。

- 費用目安: 数十万円〜300万円程度。

- 注意点: 残された設備が、現在の保健所の施設基準を満たしているとは限りません。 例えば、シンクの数が足りなかったり、手洗い設備がなかったりするケースは頻繁にあります。その場合は、基準を満たすための改修工事が必要となり、追加費用が発生します。「居抜きだから安く済む」と安易に考えず、必ず保健所に事前相談に行き、必要な工事を確認することが不可欠です。

- スケルトン物件の場合:

- メリット: 何もない状態から店舗を作るため、自分の理想通りのレイアウトやデザインを実現できます。

- 費用目安: 500万円〜1,500万円以上。小規模な店舗でも、内装、電気、ガス、給排水、空調、厨房設備などをすべてゼロから設置するため、高額になります。

- 注意点: 自由度が高い反面、すべての工事が保健所の基準を満たすように設計・施工する必要があり、専門的な知識を持つ設計・施工業者との連携がより一層重要になります。

保健所の基準を満たすために発生しがちな追加工事費用の例

- 2槽シンクの増設: 10万円〜20万円

- 従業員専用手洗い器の増設: 5万円〜15万円

- グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置: 15万円〜50万円(自治体によっては設置が義務付けられています)

- 厨房と客席を区画するための壁やドアの設置: 5万円〜30万円

- 換気設備の増強(フード、ダクト工事): 20万円〜100万円以上

これらの費用はあくまで目安です。総額を抑えるためには、複数の業者から見積もりを取り、慎重に比較検討することが大切です。そして何よりも、工事着工前の保健所への事前相談が、結果的に最大のコスト削減策となります。

飲食店営業許可の有効期限と更新手続き

飲食店営業許可は、一度取得すれば永久に有効というわけではありません。安全な衛生環境が維持されているかを定期的に確認するため、有効期限が定められています。この期限をうっかり過ぎてしまうと、無許可営業とみなされ、厳しい罰則の対象となるため、適切な管理が不可欠です。

有効期限について

- 期間: 営業許可の有効期間は、業種のリスクや自治体の方針によって異なり、一般的には5年から8年程度と定められています。具体的な年数は、交付される「営業許可証」に明記されていますので、必ず確認しましょう。

- 起算日: 有効期間のカウントが始まるのは、「許可が下りた日」です。

- なぜ期限があるのか:

- 衛生水準の維持確認: 長期間営業を続ける中で、設備の老朽化や衛生意識の低下が起こる可能性があります。更新時に施設の状態や衛生管理の状況を再確認することで、安全な水準を保つ目的があります。

- 法令改正への対応: 食品衛生に関する法令は、新たな科学的知見や食中毒の発生状況を踏まえて改正されることがあります。更新は、事業者が最新の法令に対応しているかを確認する機会でもあります。

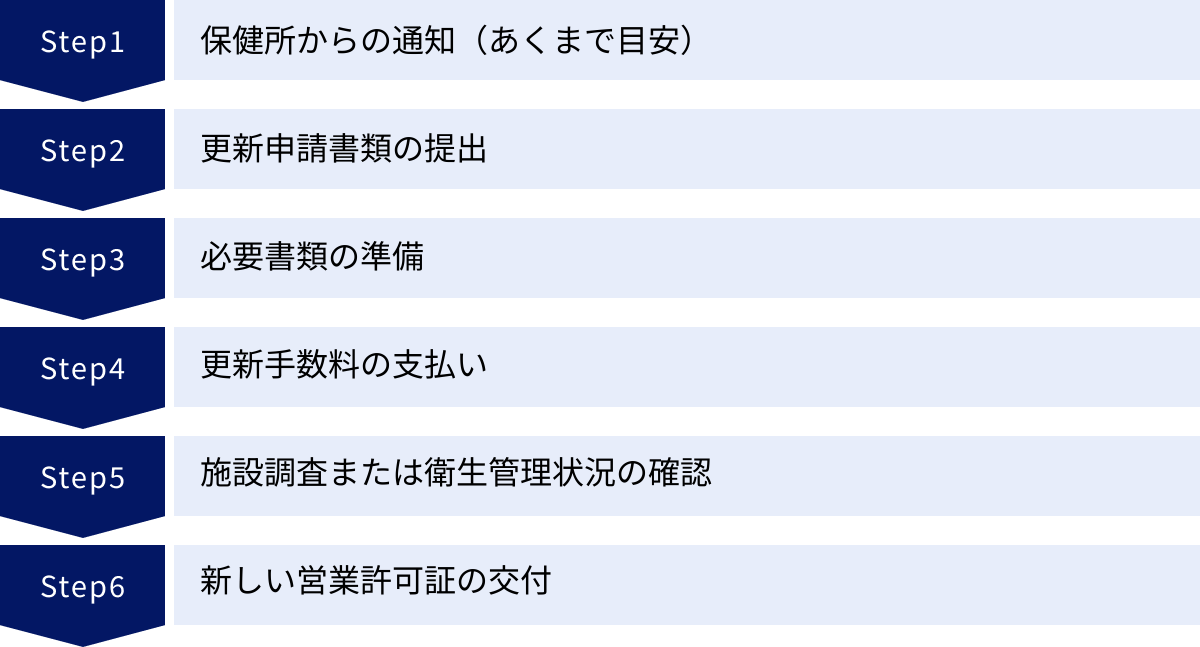

更新手続きの流れ

有効期限が近づいてきたら、更新手続きを行う必要があります。基本的な流れは新規取得時と似ていますが、いくつか異なる点もあります。

- 保健所からの通知(あくまで目安):

有効期限が満了する数ヶ月前(2〜3ヶ月前が一般的)に、保健所から更新手続きに関する案内ハガキが届くことが多いです。ただし、この通知は法的な義務ではなく、あくまで行政サービスの一環です。 届かないケースや、店舗移転などで宛先不明になることも考えられます。許可証の管理は事業者の責任であるため、通知を待つのではなく、自分で有効期限を管理することが鉄則です。 - 更新申請書類の提出:

保健所の窓口やウェブサイトで更新用の申請書を入手し、必要事項を記入して提出します。提出時期は、有効期限満了日の1ヶ月前までなど、自治体ごとに定められています。 - 必要書類の準備:

更新時に必要な書類は、新規取得時よりも簡素化されていることが多いです。一般的には以下のものが求められます。- 営業許可更新申請書

- 現在受けている営業許可証(原本)

- 食品衛生責任者の資格を証明する書類

- (変更がある場合)登記事項証明書など

- 水質検査成績書(該当する場合)

- 更新手数料の支払い:

新規取得時と同様に、更新にも手数料がかかります。金額は自治体によって異なりますが、新規申請時よりも安価に設定されているのが一般的です。 - 施設調査または衛生管理状況の確認:

更新時に、保健所の担当者が店舗を訪れて施設調査を行う場合があります。ただし、営業状況に大きな変更がなく、衛生状態が良好であると判断された場合は、書類審査のみで済むこともあります。

特に、HACCPに沿った衛生管理が制度化されて以降は、衛生管理計画の策定や日々の記録が適切に行われているかを確認されるケースが増えています。日頃から衛生管理の記録をきちんとつけておくことが、スムーズな更新に繋がります。 - 新しい営業許可証の交付:

手続きと調査が完了し、問題がなければ新しい有効期限が記載された営業許可証が交付されます。古い許可証と差し替えて、店内の見やすい場所に掲示しましょう。

更新時の最重要注意点

- 絶対に期限切れさせない: 有効期限を1日でも過ぎてしまうと、その許可は失効します。 その状態で営業を続けると無許可営業となり、罰則の対象となります。失効した場合は、「更新」ではなく「新規」での取り直しとなり、手間も費用も余計にかかってしまいます。

- 変更事項の届出: 更新のタイミング以外でも、申請内容に変更があった場合は、速やかに届出が必要です。

- 届出が必要な主な変更: 経営者の交代(承継)、法人の代表者・名称・所在地の変更、店名の変更、食品衛生責任者の変更など。

- 新規取得が必要な変更: 店舗の移転、大規模な増改築(厨房の面積が著しく変わるなど)。この場合は、更新ではなく、新しい施設として新規に許可を取得し直す必要があります。

有効期限の管理は、飲食店の経営者にとって基本的な責務です。カレンダーアプリのリマインダー機能を使ったり、手帳の目立つ場所に書き込んだりするなど、絶対に忘れない仕組みを作っておくことを強くおすすめします。

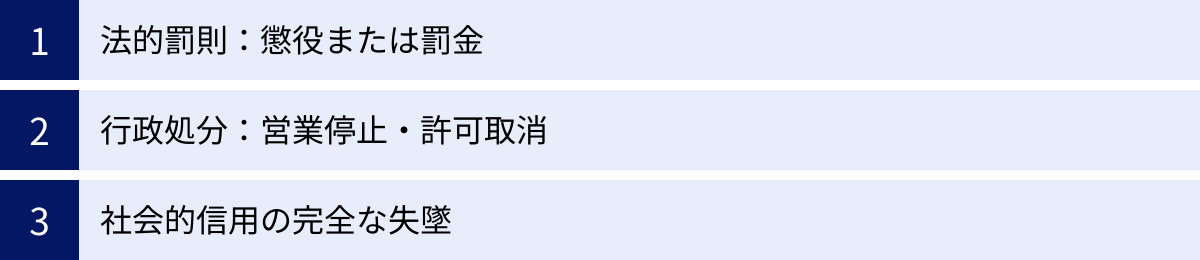

無許可で飲食店を営業した場合の罰則

「手続きが面倒だから」「小規模なイベントでの出店だから」「少しの間借り営業だから」といった軽い気持ちで、飲食店営業許可を取得せずに営業を行うことは、極めてリスクの高い違法行為です。発覚した場合には、法律に基づく厳しい罰則と、取り返しのつかない社会的制裁が科せられます。

法的罰則:懲役または罰金

無許可で飲食店を営業した場合の罰則は、食品衛生法に明確に規定されています。

- 罰則内容: 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法 第81条 第1項)

参照:e-Gov法令検索 食品衛生法

これは、交通違反の反則金などとは比較にならないほど重い刑事罰です。事業主が逮捕・起訴され、前科がつく可能性も十分にあります。単なる「手続き違反」ではなく、公衆衛生に重大な危害を及ぼす可能性のある悪質な行為として、厳しく処罰されることを理解しなければなりません。

行政処分:営業停止・許可取消

刑事罰に加えて、保健所による厳しい行政処分も下されます。

- 営業停止命令: 無許可営業が発覚した場合、即座に営業の停止を命じられます。これにより、事業は完全にストップし、売上はゼロになります。

- 営業所の閉鎖命令: 悪質なケースでは、その施設自体を使用禁止とする閉鎖命令が出されることもあります。

- 許可の再取得制限: 最も深刻なのが、一度でも無許可営業などの違反で処分を受けると、その後2年間は、原則として新たに営業許可を取得することができなくなります。(食品衛生法 第55条 第2項)

つまり、一度の過ちで、少なくとも2年間は飲食店経営者としてのキャリアが断たれることを意味します。これは、事業の廃業に直結する、極めて重いペナルティです。

社会的信用の完全な失墜

法的な罰則や行政処分以上に、経営に深刻なダメージを与えるのが、社会的信用の失墜です。

- 情報の拡散: 無許可営業や食中毒の発生は、ニュースや新聞で報道される可能性があります。現代では、SNSを通じて瞬く間に情報が拡散し、店舗の悪評は全国に知れ渡ります。「衛生管理ができていない危険な店」というレッテルは、簡単には剥がせません。

- 顧客離れ: 一度失ったお客様の信頼を取り戻すのは、非常に困難です。たとえ後から正規に許可を取得し、営業を再開できたとしても、事件のイメージが残り、客足が戻らないケースは少なくありません。

- 取引先や金融機関からの信用の喪失: 無許可営業が発覚すれば、食材の仕入れ先や取引のある金融機関からの信用も失います。融資の停止や取引の打ち切りなど、事業の継続そのものが困難な状況に陥ります。

「バレなければ大丈夫」という考えは通用しません。近隣の同業者からの通報、お客様からの問い合わせ、保健所の巡回指導など、発覚するきっかけは数多く存在します。

飲食店営業許可の取得は、コストや手間と捉えるべきではありません。それは、お客様の健康と安全を守り、自分自身の事業と生活を守るための、絶対に欠かすことのできない「投資」であり「義務」なのです。

飲食店開業に必要なその他の許可・届出

飲食店営業許可は、飲食店を開業するための「土台」となる最も重要な許可ですが、提供するサービスの内容や店舗の規模によっては、これ以外にもいくつかの許可や届出が必要になる場合があります。これらの手続きを怠ると、やはり罰則の対象となる可能性があるため、自分の事業計画に照らし合わせて、必要なものを漏れなく確認しましょう。

防火管理者選任届

火災の発生を未然に防ぎ、万が一発生した際に被害を最小限に食い止めるための届出です。

- 提出先: 店舗の所在地を管轄する消防署

- 対象となる店舗: 店舗全体の収容人数が30人以上の場合。この収容人数には、お客様だけでなく、従業員の数も含まれます。

- 必要なこと:

- 防火管理者の選任: 火災予防に関する専門知識を持つ「防火管理者」を選任する必要があります。

- 資格の取得: 防火管理者になるには、消防署が実施する講習会を受講し、資格(甲種または乙種)を取得しなければなりません。店舗の延床面積によって必要な資格が異なります。

- 届出の提出: 防火管理者を選任したら、「防火管理者選任(解任)届出書」を消防署に提出します。

- 消防計画の作成・提出: 防火管理者は、火災時の避難経路や消火訓練の計画などを盛り込んだ「消防計画」を作成し、これも消防署に届け出る必要があります。

- 注意点: 開業前に手続きを完了させておく必要があります。収容人数が30人を超えるかどうか、事前にしっかりと確認しましょう。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜の時間帯に、お酒をメインとして提供する営業を行う場合に必要となる届出です。

- 提出先: 店舗の所在地を管轄する警察署(生活安全課)

- 対象となる営業: 深夜0時から日の出(午前6時頃)までの時間帯に、主として酒類を提供する営業(バー、スナック、一部の居酒屋など)。

- 注意点:

- この届出は「許可」ではなく「届出」ですが、提出書類には店舗の図面などが必要で、施設が一定の要件(客室の内部に見通しを妨げる設備がないことなど)を満たす必要があります。

- 「主として」酒類を提供するかどうかの判断が重要です。ラーメン店や定食屋が深夜営業中にお客様の求めに応じてビールを1杯提供するようなケースは、通常この届出は不要です。しかし、食事メニューもあるバーなど、判断が難しい場合は必ず事前に警察署に相談してください。

- この届出を行うと、風営法の規制対象となり、営業できる地域(用途地域)が制限される場合があります。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

税務に関する手続きとして、個人事業主として開業するすべての人が提出すべき書類です。

- 提出先: 店舗の所在地を管轄する税務署

- 対象者: 法人ではなく、個人事業主として飲食店を開業するすべての人。

- 提出時期: 事業を開始した日から1ヶ月以内とされています。

- メリット: この開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出することで、最大65万円の特別控除が受けられるなど、税制上の大きなメリットがある青色申告を選択できます。節税対策の第一歩として、必ず提出しましょう。

業種によって必要なその他の許可

提供する商品やサービスによっては、さらに専門的な許可が必要になります。

| 許可・届出の名称 | 必要なケースの例 | 管轄官庁 |

|---|---|---|

| 菓子製造業許可 | 店内で作ったケーキ、パン、クッキーなどをテイクアウト販売する場合。 | 保健所 |

| 食肉販売業許可 | パック詰めした生の精肉などを販売する場合。 | 保保健所 |

| 魚介類販売業許可 | パック詰めした刺身の盛り合わせなどを販売する場合。 | 保健所 |

| 古物商許可 | 店のコンセプトとして、アンティークの食器や雑貨を仕入れて販売する場合。 | 警察署 |

| 特定遊興飲食店営業許可 | 深夜に、客にダンスをさせたり、ショーを見せたりしながらお酒を提供する営業(クラブ、ショーパブ、ライブハウスなど)。 | 警察署 |

特に、飲食店営業許可だけでは、店内で調理したものをテイクアウト販売できない場合があることに注意が必要です。例えば、カフェで手作りケーキを販売するには「菓子製造業許可」が、ラーメン屋がお土産用の生麺とスープをセットで販売するには「めん類製造業許可」が、それぞれ別途必要になる可能性があります。

自分の店のビジネスモデルで、これらの追加許可が必要ないかを事前に保健所や警察署に確認することが、開業後のトラブルを防ぐために不可欠です。

飲食店営業許可に関するよくある質問

最後に、飲食店営業許可に関して、開業を準備する方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

許可が下りるまでの期間はどのくらい?

これは最も多くの方が気になる点ですが、一概に「何日」と断言することはできません。 しかし、一般的な目安として、以下のように考えておくと良いでしょう。

- 全体の目安: 保健所への事前相談を開始してから、実際に営業許可証が交付されるまで、スムーズに進んだ場合で約1ヶ月から2ヶ月程度です。

- 期間が変動する要因:

- 物件の状態: 厨房設備が整った居抜き物件であれば期間は短縮されますが、何もないスケルトン物件から工事を始める場合は、工事期間だけで1〜2ヶ月以上かかることもあります。

- 保健所の混雑具合: 申請が集中する時期(春先など)は、検査日程の調整に時間がかかる場合があります。

- 施設検査の結果: 検査で不備が指摘され、再検査になれば、その分だけ期間は延びてしまいます。改善工事に1週間かかれば、開業も1週間遅れることになります。

- 書類準備の速さ: 申請書類、特に図面の作成に時間がかかると、全体のスケジュールも後ろ倒しになります。

結論として、開業希望日から逆算して、少なくとも3ヶ月、できれば4〜5ヶ月前から準備を開始するのが安心です。特に、物件探しや資金調達と並行して、早めに保健所への事前相談を済ませておくことが、計画を順調に進めるための鍵となります。

許可が不要なケースはある?

基本的に、お客様に提供する目的で「調理」という行為を行う場合は、飲食店営業許可が必要だと考えてください。これには、食材を加熱する、切る、盛り付けるといった一連の作業が含まれます。

ただし、許可が不要、あるいは「許可」よりも手続きが簡易な「届出」で済むケースも存在します。

- 営業許可が不要なケースの例:

- スナック菓子やペットボトル飲料、缶詰など、常温で長期保存が可能で、容器包装に入れられたままの食品を、一切加工せずに販売する場合。

- 農業を営む人が、自身で生産した野菜や果物を販売する場合(ただし、カットフルーツなど加工した場合は許可や届出が必要になることがあります)。

- 「営業届出」で済むケースの例:

- 2021年の法改正により、これまで規制の対象外だった多くの業種が「営業届出」の対象となりました。これは、許可のように厳しい施設基準や手数料、施設検査はありませんが、HACCPに沿った衛生管理を行う義務はあります。

- 具体例:

- 容器包装された弁当や惣菜、乳製品、食肉、魚介類などを仕入れて、そのままの状態で販売する小売店。

- 許可業種に該当しない食品の通信販売・インターネット販売。

最も重要なことは、自己判断しないことです。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、後々の無許可営業に繋がるリスクを孕んでいます。

特に、間借り営業(ゴーストレストラン)、シェアキッチン、フードトラック(キッチンカー)といった新しい業態は、許可の考え方が複雑になる場合があります。これらの業態でも、調理行為を行う以上、原則として営業許可は必須です。

自分の事業形態が「許可」「届出」のどちらに該当するのか、あるいは不要なのかを正確に知るためには、最終的に管轄の保健所に直接問い合わせて確認するのが、最も確実で安全な方法です。