飲食店の開業は、多くの人にとって夢のある挑戦です。しかし、その成功は料理の味やサービスの質だけでなく、「どの場所で店を構えるか」という物件選びに大きく左右されます。立地や物件の種類、設備の状態は、開業後の売上や運営コスト、ひいては事業全体の成否を決定づける重要な要素です。

しかし、いざ物件を探し始めると、「居抜きとスケルトンって何が違うの?」「どんなポイントを確認すれば失敗しないの?」「そもそもどうやって探せばいいの?」といった数多くの疑問に直面するでしょう。専門的な知識が必要な場面も多く、準備不足のまま進めてしまうと、後から「こんなはずではなかった」と悔やむことになりかねません。

この記事では、これから飲食店の開業を目指す方に向けて、物件探しの全貌を徹底的に解説します。物件探しを始める前の準備から、居抜き・スケルトンという物件タイプの違い、それぞれのメリット・デメリット、具体的な探し方、契約までのステップ、そして失敗しないためのチェックポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたは自信を持って理想の物件探しに臨むことができるようになります。 複雑に見える物件探しのプロセスを一つひとつ丁寧に紐解き、あなたの夢の実現を力強くサポートします。

目次

飲食店物件探しを始める前に準備すべき3つのこと

理想の飲食店物件を見つけるためには、やみくもに探し始めるのではなく、事前の準備が極めて重要です。物件はあくまで、あなたの事業を実現するための「器」にすぎません。器を選ぶ前に、その中身、つまり「どのような店を作りたいのか」を具体的に描いておく必要があります。この準備を怠ると、物件探しの軸がぶれてしまい、時間と労力を無駄にしたり、開業後にコンセプトと物件のミスマッチに苦しんだりすることになります。

ここでは、物件探しをスタートする前に必ず固めておくべき3つの重要な準備について詳しく解説します。

① コンセプトを明確にする

物件探しの羅針盤となるのが、お店の「コンセプト」です。コンセプトとは、「誰に、何を、どのように提供し、どのような価値を感じてもらいたいか」という事業の根幹をなす設計図です。これが明確でなければ、どのような立地で、どのくらいの広さで、どのような内装の物件が必要なのか判断できません。

コンセプトを構成する要素は多岐にわたります。以下のような項目を具体的に書き出してみましょう。

- 業種・業態:

- 例:ラーメン店、イタリアンレストラン、カフェ、居酒屋、バー、ベーカリーなど。

- 同じイタリアンでも、高級リストランテなのか、カジュアルなトラットリアなのか、立ち飲みスタイルのバールなのかで、求められる物件は全く異なります。

- ターゲット顧客層:

- 例:20代の女性グループ、近隣で働くビジネスパーソン、ファミリー層、富裕層のカップルなど。

- ターゲット層が多く集まるエリアはどこか、どのようなライフスタイルを送っているかを考えることが、立地選定の鍵となります。

- 提供メニューと価格帯:

- 例:客単価1,000円のランチ中心の定食屋、客単価8,000円のコース料理を提供する居酒屋など。

- 価格帯は、出店エリアの所得水準や家賃相場と密接に関連します。高価格帯の店を学生街に出店しても成功は難しいでしょう。

- 店舗の雰囲気・デザイン:

- 例:モダンで洗練された空間、古民家風の温かみのある空間、ポップでSNS映えする空間など。

- 理想の雰囲気を実現するためには、内装の自由度が高いスケルトン物件が良いのか、既存の内装を活かせる居抜き物件が良いのか、という判断基準になります。

- 席数とレイアウト:

- 例:カウンター8席、テーブル4人掛け×3卓の計20席。

- 必要な席数を確保できる広さ(坪数)はどれくらいか、厨房と客席の理想的な配置はどのようなものかを具体的にイメージしておくことが重要です。

これらのコンセプトが具体的であればあるほど、物件情報を見たときに「この物件は自分の店に合っているか」を瞬時に判断できるようになります。コンセプトの明確化こそが、効率的で失敗のない物件探しの第一歩です。

② 事業計画を立てる

コンセプトが「夢」や「理想」を描く作業だとすれば、事業計画はそれを「現実」のビジネスとして成立させるための具体的な数値計画です。特に、収益予測と経費計算を詳細に行い、どれくらいの家賃までなら無理なく支払えるかを算出しておくことが、物件選びにおいて極めて重要になります。

事業計画で詰めておくべき主な項目は以下の通りです。

- 売上予測:

- 「席数 × 回転数 × 客単価 × 営業日数」を基本に、現実的な売上を予測します。

- 平日と週末、ランチとディナーで回転数や客単価は変動するため、それぞれ分けてシミュレーションすることが大切です。

- 最初は控えめな数字(例:満席率50%程度)から始め、繁盛した場合の楽観的なシナリオまで、複数のパターンを想定しておくと良いでしょう。

- 経費(コスト)の算出:

- 変動費: 売上に比例して変動する費用です。代表的なものは食材費(原価)で、一般的に売上の30%前後が目安とされます。

- 固定費: 売上に関わらず毎月発生する費用です。ここには、物件の「賃料」のほか、人件費、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、消耗品費などが含まれます。

- 損益分岐点売上の計算:

- 損益分岐点とは、利益がゼロになる売上高のことです。「固定費 ÷ (1 – 変動費率)」で計算できます。

- この売上高を達成できなければ赤字になるという最低ラインを把握することで、事業の現実性を客観的に評価できます。

- 賃料上限の設定:

- 一般的に、飲食店の家賃は売上予測の10%以内が健全な経営の目安とされています。例えば、月商200万円を見込むのであれば、家賃の上限は20万円ということになります。

- この上限額を明確に設定しておくことで、予算オーバーの物件に時間を費やすことがなくなり、物件探しの効率が格段に上がります。

事業計画は、不動産会社への相談時や金融機関からの融資審査時にも必ず提出を求められる重要な書類です。説得力のある事業計画を作成することが、良い物件情報や必要な資金を得るための鍵となります。

③ 資金計画を立てる

コンセプトと事業計画が固まったら、次はその実現に必要なお金をどう準備するか、という資金計画を立てます。飲食店開業には、物件取得費だけでなく、内装工事費、厨房設備費、運転資金など、まとまった資金が必要です。どのくらいの自己資金があり、不足分をどう調達するのかを具体的に計画します。

開業に必要な資金は、大きく「初期費用(イニシャルコスト)」と「運転資金」に分けられます。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- 物件取得費: 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前家賃など。都心部ではこれだけで数百万円になることも珍しくありません。(詳細は後述)

- 内装・外装工事費: スケルトン物件の場合は坪単価30〜60万円、居抜き物件でも改装するなら坪単価10〜30万円程度が目安です。

- 厨房設備・什器費: 冷蔵庫、コンロ、シンク、調理器具、食器、テーブル、椅子など。新品で揃えるか、中古やリースを活用するかで大きく変わります。

- その他: 広告宣伝費、求人費、レジシステム導入費、開業前の仕入れ費用など。

- 運転資金:

- 開業してすぐに売上が安定するとは限りません。最低でも月間固定費の6ヶ月分程度の運転資金を準備しておくことが推奨されます。

- これには、開業後の家賃、人件費、水道光熱費、食材の仕入れ費用などが含まれます。運転資金が尽きると、黒字化する前に廃業に追い込まれる「黒字倒産」のリスクがあります。

これらの必要資金総額を算出し、自己資金でどれだけ賄えるかを確認します。不足分については、日本政策金融公庫の創業融資や、地方自治体の制度融資、信用保証協会の保証付き融資などを活用することを検討します。

最終的に用意できる資金額によって、選べる物件の規模や種類(居抜きかスケルトンか)、立地が大きく変わってきます。 資金計画を綿密に立てることで、身の丈に合った、無理のない物件選びが可能になるのです。

飲食店物件の基本!居抜きとスケルトンの2種類

飲食店の物件は、大きく分けて「居抜き物件」と「スケルトン物件」の2種類に分類されます。この2つの違いを正しく理解することは、物件探しの方向性を定め、開業の予算やスケジュールを立てる上で不可欠です。それぞれにメリットとデメリットがあり、どちらが適しているかは、あなたのコンセプトや資金計画によって大きく異なります。

ここでは、それぞれの物件タイプがどのようなものなのか、その定義と特徴を詳しく解説します。

| 項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 状態 | 前テナントの内装・設備が残っている | 建物の構造躯体のみの状態(コンクリート打ちっ放しなど) |

| 初期費用 | 比較的安い(内装・設備費を抑えられる) | 高い(内装・設備費が全てかかる) |

| 開業期間 | 短い(工事期間が短いため) | 長い(設計・施工に数ヶ月かかる) |

| レイアウト | 自由度が低い(既存の造作に制約される) | 自由度が高い(一から自由に設計できる) |

| 設備 | 既存設備の状態確認が必須(老朽化リスク) | 全て新品を導入可能(故障リスクが低い) |

| 向いている人 | 初期費用を抑えたい人、早く開業したい人 | コンセプトやデザインにこだわりたい人、資金に余裕がある人 |

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、厨房設備、空調、什器(テーブルや椅子など)がそのままの状態で残されている物件のことを指します。多くの場合、前のテナントも飲食店であったため、開業に必要なインフラ(電気、ガス、給排水など)が既に整っているケースがほとんどです。

この居抜き物件の最大の特徴は、残された設備や内装を「造作(ぞうさく)」と呼び、これを次の借主が買い取る(または無償で引き継ぐ)形で契約が進む点です。この設備の対価として支払う金銭を「造作譲渡料」または「造作代金」と呼びます。金額は、設備のグレードや状態、物件の立地などによって様々で、無償の場合から数百万円にのぼる場合もあります。

前のテナントが閉店に至った理由は様々ですが、必ずしもネガティブな理由だけではありません。オーナーの高齢化や移転、業態変更など、ポジティブな理由で手放される優良物件も存在します。そのため、居抜き物件は「初期費用を抑えてスピーディーに開業したい」と考える多くの開業希望者にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。

ただし、良いことばかりではありません。残された設備が老朽化していてすぐに故障するリスクや、既存のレイアウトが自分のコンセプトに合わないといった制約も伴います。居抜き物件を選ぶ際は、そのメリットを最大限に活かしつつ、デメリットをいかに回避するかという視点が重要になります。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の骨格(構造躯体)がむき出しになった、内装や設備が何もない状態の物件のことです。「コンクリート打ちっ放し」の状態をイメージすると分かりやすいでしょう。床・壁・天井の内装はもちろん、電気の配線、ガスの配管、給排水管、空調設備なども設置されていません。

この物件の最大の特徴は、何もないゼロの状態から、自分の思い描く理想の店舗空間を自由に創り上げられることです。店舗のコンセプトや世界観を細部にわたって表現したい、あるいは効率的なオペレーションを実現するために独自の厨房レイアウトや客席の動線を設計したい、といった強いこだわりを持つ開業希望者にとっては、この上ない魅力となります。

前テナントのイメージに左右されることなく、全く新しいブランドイメージを構築できるため、独自の強みを打ち出したい場合や、新しい業態に挑戦する場合にも適しています。

一方で、その自由度の高さは、高額なコストと長い準備期間というデメリットと表裏一体です。内装工事はもちろん、電気・ガス・水道といったライフラインの引き込みから全て行わなければならないため、初期費用は居抜き物件に比べて格段に高くなります。また、設計からデザイン、施工会社の手配、実際の工事まで、開業までに数ヶ月以上の長い時間を要することも覚悟しなければなりません。

スケルトン物件は、資金的に余裕があり、時間をかけてでも理想の店を追求したいと考える人向けの選択肢と言えるでしょう。

居抜き物件のメリット・デメリット

飲食店開業において、多くの人が最初に検討するのが居抜き物件です。特に初めての独立開業や、限られた予算でスタートしたいと考える人にとって、そのメリットは非常に大きいものがあります。しかし、その一方で見落としてはならないデメリットも存在します。ここでは、居抜き物件が持つ光と影、メリットとデメリットを深く掘り下げて解説します。

居抜き物件のメリット

居抜き物件が選ばれる最大の理由は、開業時のハードルを大きく下げてくれる点にあります。具体的には、以下の4つのメリットが挙げられます。

- 圧倒的な初期費用の削減

居抜き物件最大のメリットは、開業にかかる初期費用を大幅に圧縮できることです。スケルトン物件から飲食店を開業する場合、内装工事費や厨房設備費で1,000万円以上かかることも珍しくありません。しかし、居抜き物件であれば、これらの設備や内装を割安な造作譲渡料で引き継ぐことができます。

例えば、厨房機器一式(冷蔵庫、コンロ、フライヤー、シンクなど)を新品で揃えれば数百万円かかるところを、居抜きであれば数十万円の造作譲渡料に含まれているケースもあります。極端な話、前の店舗の内装をほぼそのまま使えるのであれば、内装工事費はほとんどかからず、クリーニングや部分的な補修費用だけで済むかもしれません。このコスト削減効果は、資金体力に乏しい個人開業において、計り知れないほどの恩恵となります。浮いた資金を運転資金や広告宣伝費に回すことで、開業後の経営を安定させることにも繋がります。 - 開業までの期間を大幅に短縮できる

スケルトン物件の場合、店舗の設計に1ヶ月、内装工事に2〜3ヶ月と、開業までに長い時間を要します。この工事期間中も家賃は発生するため、売上がないままコストだけがかさんでいきます。

一方、居抜き物件は、大規模な工事が不要なため、契約から開業までの期間を劇的に短縮できます。 早ければ、物件の引き渡し後、清掃や備品の搬入、行政手続きなどを済ませれば、数週間から1ヶ月程度でオープンすることも可能です。このスピード感は、事業計画を前倒しで進めたい場合や、一日でも早く売上を立てたい場合に大きなアドバンテージとなります。 - インフラ設備工事の手間とコストが不要

飲食店経営には、業務用の厨房機器を動かすための十分な電気容量、強力な火力を供給するガス設備、そして大量の水を使うための給排水設備が不可欠です。スケルトン物件では、これらのインフラ設備をゼロから設計し、引き込み工事を行う必要があります。これには専門的な知識と高額な費用、そして時間が必要です。

居抜き物件(特に前テナントが飲食店の場合)は、これらのインフラが既に適切な容量で整備されていることがほとんどです。これにより、複雑な設備工事の手間とコストを丸ごと省略できます。これは見えにくい部分ですが、非常に大きなメリットと言えるでしょう。 - 前店の顧客を引き継げる可能性がある

もし前の店舗が同業態で、地域住民に愛されていた場合、その跡地に同じような店がオープンすれば、「前の店が好きだったから、新しい店も試してみよう」と考える顧客が一定数存在します。つまり、ゼロから認知度を高める必要がなく、開業初期からある程度の集客が見込める可能性があるのです。これは、特に広告宣伝に大きな予算を割けない場合に有効なメリットです。もちろん、これは前店の評判が良い場合に限られるため、事前のリサーチが重要になります。

居抜き物件のデメリット

魅力的なメリットが多い一方で、居抜き物件には慎重に検討すべきデメリットも存在します。これらを軽視すると、後で思わぬトラブルや追加費用に見舞われる可能性があります。

- レイアウトやデザインの自由度が低い

居抜き物件の宿命とも言えるのが、既存の内装や厨房のレイアウトに縛られるという点です。壁やカウンターの位置、厨房の区画などが固定されているため、「客席をもう少し広くしたい」「厨房の動線を改善したい」と思っても、大規模な改修が必要となり、結果的に居抜きのメリットであるコスト削減効果が薄れてしまいます。自分のコンセプトと既存のレイアウトが一致しない場合、無理に合わせることで働きにくかったり、店の魅力が半減したりする可能性があります。 - 設備の老朽化・故障リスク

引き継いだ厨房設備が、実は老朽化しており、開業後すぐに故障してしまうケースは少なくありません。修理や買い替えに予期せぬ出費が発生し、営業を一時ストップせざるを得なくなるリスクもあります。また、一見きれいに見えても、排水管の詰まりやグリストラップ(油脂分離阻集器)の汚れなど、目に見えない部分に問題が潜んでいることもあります。内見時には設備の製造年月日や動作確認を徹底し、必要であれば専門家(厨房業者など)に同行を依頼することが賢明です。 - 前店のネガティブなイメージの継承

前店の顧客を引き継げる可能性がある一方で、もし前の店舗が「美味しくない」「サービスが悪い」といった理由で閉店していた場合、その悪い評判やネガティブなイメージまで引き継いでしまうリスクがあります。近隣住民から「あそこの場所は、またすぐ潰れるんじゃないか」といった先入観を持たれてしまうと、そのイメージを払拭するために多大な努力が必要になります。前の店舗の閉店理由を、不動産会社や近隣へのヒアリングを通じて、可能な限り調査することが重要です。 - 割高な造作譲渡料の可能性

造作譲渡料は、前オーナーと次の借主との間の相対取引で決まるため、明確な価格基準がありません。中には、設備の実際の価値に見合わない、不当に高額な金額が設定されているケースもあります。特に人気エリアの優良物件では、足元を見られて高値がつけられることも少なくありません。譲渡される設備の内容(リース品が含まれていないか、など)をリストで明確にし、その価値を冷静に見極め、必要であれば価格交渉を行う姿勢が求められます。

スケルトン物件のメリット・デメリット

飲食店開業において、自身の理想を妥協なく追求したいと考えるなら、スケルトン物件は非常に魅力的な選択肢です。何もない空間に、ゼロから自分の城を築き上げるプロセスは、創造性に溢れ、大きな満足感を得られるでしょう。しかし、その自由には相応の対価が伴います。ここでは、スケルトン物件が持つメリットとデメリットを具体的に解説し、どのような覚悟が必要なのかを明らかにします。

スケルトン物件のメリット

スケルトン物件のメリットは、すべて「自由度の高さ」に集約されると言っても過言ではありません。その自由がもたらす具体的な利点は以下の通りです。

- 思い通りのデザイン・レイアウトを実現できる

スケルトン物件最大のメリットは、店舗のコンセプトに合わせて、内装、外装、レイアウトを完全に自由に設計できることです。壁の色や床の素材、照明の配置といったデザイン面はもちろん、厨房の広さや機器の配置、客席のテーブルレイアウト、お客様とスタッフの動線など、機能的な側面もすべて思い通りに構築できます。

例えば、オープンキッチンにしてライブ感を演出したい、個室を多く設けてプライベート感を重視したい、あるいは車椅子でも利用しやすいバリアフリー設計にしたいなど、事業の成功に直結する独自の空間設計が可能になります。これは、既存の形に縛られる居抜き物件では決して得られない、圧倒的なアドバンテージです。 - 最新・最適な設備を新品で導入できる

居抜き物件の懸念点である設備の老朽化リスクとは無縁です。厨房機器や空調設備、給排水設備などをすべて新品で導入するため、開業後の故障トラブルの可能性を最小限に抑えられます。これにより、安心して日々の営業に集中できます。

また、自分の店の業態やメニュー構成に最適なスペックの機器を選べるのも大きな利点です。例えば、高火力を必要とする中華料理店であれば強力なガスコンロを、繊細な温度管理が求められるパティスリーであれば最新のスチームコンベクションオーブンを導入するなど、生産性と品質の向上に直結する設備投資が可能です。省エネ性能の高い最新機器を選ぶことで、長期的なランニングコスト(水道光熱費)の削減にも繋がります。 - 独自のブランドイメージを構築しやすい

スケルトン物件には、前テナントのイメージが一切ありません。まっさらな状態からスタートするため、顧客に先入観を与えることなく、完全にオリジナルのブランドイメージを植え付けることができます。 ファサード(建物の正面)のデザインから店内の細部に至るまで、すべてをコンセプトに沿って統一することで、強力なブランドメッセージを発信し、他店との差別化を図ることが可能です。これは、長期的な視点でファンを育て、唯一無二の店を目指す上で非常に重要な要素となります。

スケルトン物件のデメリット

輝かしいメリットの裏側には、相応の覚悟を要するデメリットが存在します。これらを事前に理解し、乗り越えるための計画を立てることが、スケルトン物件で成功するための鍵となります。

- 開業にかかる初期費用が非常に高額になる

これがスケルトン物件を選ぶ上での最大のハードルです。内装・外装工事、電気・ガス・水道のインフラ工事、厨房設備や空調設備の購入・設置、テーブルや椅子といった什器の購入など、開業に必要なものすべてをゼロから揃えるため、費用は必然的に高額になります。

一般的に、スケルトンからの内装工事費は坪単価30万円〜60万円程度が目安とされ、20坪の店舗でも600万円〜1,200万円の工事費がかかる計算になります。これに加えて数百万円の設備費や物件取得費がかかるため、総額で1,500万円〜2,000万円以上の資金が必要になることも珍しくありません。十分な自己資金と、説得力のある事業計画に基づいた融資の獲得が不可欠です。 - 開業までに長い時間がかかる

お金だけでなく、時間もかかります。物件の契約後、以下のような多くのステップを踏む必要があり、開業までには短くても3ヶ月、長い場合は半年以上かかることもあります。- 設計・デザイン会社の選定

- 店舗コンセプトに基づいた詳細な設計・デザインの打ち合わせ

- 施工会社の見積もり取得・選定

- 各種工事(内装、電気、ガス、水道、空調など)

- 行政への各種申請・許可取得(保健所、消防署など)

この間、当然ながら売上はゼロですが、物件の家賃は発生し続けます。この「空家賃」の期間が長引けば長引くほど、運転資金は圧迫されます。余裕を持った資金計画と、緻密なスケジュール管理が求められます。

- 専門的な知識が要求される場面が多い

設計会社や施工会社との打ち合わせでは、建築や設備に関する専門的な知識が必要になります。図面を読み解いたり、適切なインフラ容量を判断したり、見積もりの内容を精査したりと、オーナー自身にもある程度の知見が求められます。信頼できるパートナー(設計士や施工業者)を見つけることが非常に重要ですが、その選定自体も簡単ではありません。知識不足のまま進めてしまうと、業者任せになってしまい、不要なコストがかかったり、完成後に「イメージと違う」といったトラブルになったりする可能性があります。 - 退去時の原状回復費用が高くなる

賃貸物件を解約する際には、借りた時の状態に戻して返却する「原状回復義務」が生じます。スケルトン物件の場合、「スケルトンの状態で借りたのだから、スケルトンの状態に戻して返す」のが原則です。つまり、時間と費用をかけて作り上げた内装や設備を、すべて自費で解体・撤去しなければなりません。この解体費用も数十万円から百万円以上かかることがあり、閉店時の大きな負担となることをあらかじめ理解しておく必要があります。

【結論】居抜きとスケルトンはどちらを選ぶべき?

これまで居抜き物件とスケルトン物件、それぞれのメリット・デメリットを詳しく見てきました。では、最終的にあなたはどちらを選ぶべきなのでしょうか。この選択に絶対的な正解はありません。あなたの事業コンセプト、資金状況、そして開業に対する考え方によって、最適な答えは異なります。

ここでは、これまでの情報を整理し、あなたがどちらのタイプに向いているのかを判断するための指針を示します。

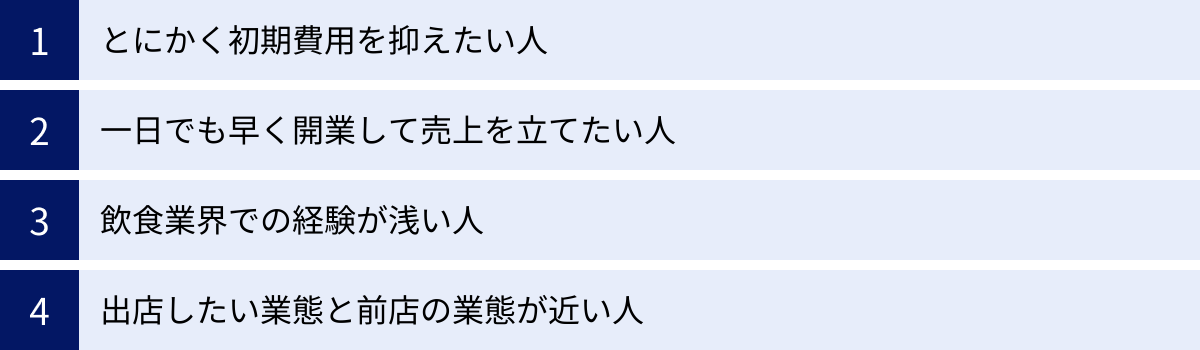

居抜き物件がおすすめな人

居抜き物件は、リスクを抑え、スピーディーに事業を始めたいと考える、堅実なスタートを目指す方に適しています。具体的には、以下のような方が当てはまります。

- とにかく初期費用を抑えたい人

これが最も大きな理由です。自己資金が限られている、あるいは融資額をなるべく少なくしたいと考えている方にとって、内装工事費や設備購入費を大幅に削減できる居抜き物件は、非常に現実的な選択肢となります。特に、初めて飲食店を開業する場合、事業が軌道に乗るまでは不確定要素が多いため、初期投資を抑えることは経営上の大きな安全策となります。 - 一日でも早く開業して売上を立てたい人

事業計画上、早期の収益化が必須な場合や、特定のシーズン(例:夏のビアガーデン、冬の鍋料理店)に合わせてオープンしたいなど、開業までのスピード感を重視する方には居抜き物件が最適です。スケルトン物件のように数ヶ月単位の工事期間を待つ必要がなく、契約からオープンまでの時間を数週間から1ヶ月程度に短縮できる可能性があります。 - 飲食業界での経験が浅い人

飲食店の店舗設計には、保健所の基準や消防法、効率的なオペレーションなど、多くの専門知識が必要です。居抜き物件であれば、既に飲食店として営業許可が下りた実績のあるレイアウトや設備が整っているため、大きな失敗をするリスクが低くなります。まずは既存のフォーマットで店舗運営の経験を積み、将来的に理想の店を追求するというステップアップを考える方にも向いています。 - 出店したい業態と前店の業態が近い人

例えば、ラーメン店の跡地にラーメン店を開業する、カフェの跡地にカフェを開業するといったケースです。厨房設備や客席の雰囲気をほぼそのまま流用できるため、居抜き物件のメリットを最大限に享受できます。最小限の改装で、自分らしいエッセンスを加えるだけで開業できるでしょう。

スケルトン物件がおすすめな人

一方、スケルトン物件は、資金や時間に余裕があり、リスクを取ってでも理想の城を築きたいと考える、こだわり派のあなたに適しています。具体的には、以下のような方が該当します。

- 店舗のデザインやコンセプトに強いこだわりがある人

「こんな内装にしたい」「この動線でなければならない」といった、店舗空間に対する明確で譲れないビジョンを持っている方は、スケルトン物件を選ぶべきです。他にはない独自の世界観を創り上げることで、強力なブランドを構築し、価格競争とは別の土俵で勝負できます。このこだわりが、店の強力な武器となり、長期的なファンの獲得に繋がります。 - 潤沢な開業資金を用意できる人

高額な初期費用と、開業までの空家賃期間を乗り越えられるだけの十分な資金力があることが大前提となります。自己資金が豊富であるか、金融機関から高額の融資を引き出せる見込みがある方向けの選択肢です。中途半端な資金でスケルトンに挑戦すると、工事の途中で資金が尽きたり、運転資金が不足して開業後すぐに経営難に陥ったりするリスクがあります。 - 多店舗展開を視野に入れている人

将来的に複数の店舗を展開する計画がある場合、1号店をスケルトンから作り上げることは大きな意味を持ちます。1号店をブランドの旗艦店(フラッグシップ)と位置づけ、成功モデルとなる店舗デザインやオペレーションのフォーマットを確立できれば、2号店以降の展開がスムーズになります。 - 前例のない新しい業態に挑戦したい人

既存の飲食店の枠組みに当てはまらない、全く新しいコンセプトの店を始める場合、それに適した居抜き物件を見つけることは困難です。例えば、物販スペースを併設したレストランや、特定の体験を提供することを主目的としたカフェなど、特殊なレイアウトや設備が必要な場合は、スケルトンから自由に設計する必要があります。

最終的には、自分の事業計画と資金計画をテーブルの上に広げ、コンセプトという羅針盤を片手に、どちらの航路が自分の目指す港にたどり着けるのかを冷静に判断することが重要です。

飲食店物件の探し方4選

「どこで」「どのように」理想の物件情報に出会うか。物件探しの成否は、情報収集のチャネルをいかに効果的に活用するかにかかっています。インターネットが普及した現代では、その探し方も多様化しています。ここでは、代表的な4つの物件の探し方を紹介し、それぞれのメリット・デメリットを解説します。複数の方法を組み合わせることで、より良い物件に出会う確率を高めましょう。

① インターネットの物件情報サイトで探す

現在、最も手軽で一般的な探し方が、飲食店専門の物件情報サイトを利用する方法です。スマートフォンやパソコンがあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧できます。

- メリット:

- 圧倒的な情報量と手軽さ: 全国各地の物件情報が網羅されており、エリア、賃料、広さ、居抜き・スケルトンといった条件で簡単に絞り込み検索ができます。24時間いつでもアクセスできるため、自分のペースで効率的に情報収集が可能です。

- 比較検討のしやすさ: 複数の物件の賃料や写真、図面などを一覧で比較できるため、相場感を養うのに役立ちます。気になる物件があれば、サイト経由で簡単に問い合わせができます。

- デメリット:

- 情報の鮮度と競争率: 良い条件の物件はサイトに掲載されるとすぐに問い合わせが殺到し、あっという間に決まってしまうことがあります。常に最新情報をチェックする必要があります。

- 非公開物件は載っていない: 不動産業界には、オーナーの意向などで一般公開されていない「非公開物件(未公開物件)」が多数存在します。Webサイトだけで探していると、こうした優良物件に出会うチャンスを逃してしまいます。

- 情報がすべてではない: 掲載されている写真や図面だけでは、実際の物件の雰囲気や周辺環境、設備の詳細な状態までは分かりません。あくまで一次情報収集のツールと捉えるべきです。

② 店舗専門の不動産会社に相談する

飲食店の開業に特化した不動産会社に直接相談する方法です。インターネットだけでは得られない、質の高い情報と専門的なサポートが期待できます。

- メリット:

- 非公開物件の紹介: 不動産会社は、Webサイトには掲載されていない独自の物件情報を持っています。「前の店がまだ営業中で、水面下で後継テナントを探している」といった希少な情報にアクセスできるのが最大の魅力です。

- 専門的なアドバイスと交渉力: 飲食店の物件に精通した担当者から、立地選定、賃料相場、設備に関する注意点など、プロの視点でのアドバイスを受けられます。また、オーナーとの賃料や契約条件の交渉を代行してくれるため、有利な条件で契約できる可能性が高まります。

- 時間と労力の削減: 自分の希望条件(コンセプト、予算など)を伝えれば、担当者が条件に合う物件を探して提案してくれます。自分で膨大な情報を探す手間が省け、効率的に物件探しを進められます。

- デメリット:

- 担当者との相性: 担当者の知識レベルや熱意、人柄によって、得られる情報の質やサポートの内容が大きく変わります。信頼できる担当者と出会えるかどうかが重要です。複数の不動産会社とコンタクトを取り、比較検討することをおすすめします。

③ 自分の足で歩いて探す

出店したいエリアが決まっている場合、実際にその街を歩き回って物件を探す、原始的ですが非常に有効な方法です。

- メリット:

- 現地のリアルな情報を肌で感じられる: インターネットや地図だけでは分からない、街の雰囲気、人通りの量や質(昼と夜、平日と休日)、騒音、匂いなどを五感で確かめることができます。ターゲット顧客が本当にそのエリアにいるのかを自分の目で確認できるのは大きな利点です。

- 「貸店舗」の貼り紙を発見できる可能性: まだ不動産会社のリストに載る前の「空き店舗」や、閉店セール中の店舗を発見できることがあります。直接オーナーと交渉できるチャンスに繋がるかもしれません。

- 競合店の調査が同時にできる: 周辺にどのような飲食店があり、どれくらい繁盛しているかを直接観察できます。自店のコンセプトがそのエリアで受け入れられるかを判断する材料になります。

- デメリット:

- 効率が悪く、体力がいる: 広範囲をカバーするのは難しく、時間と労力がかかります。必ずしも良い物件が見つかるとは限らないため、他の方法と並行して行うのが現実的です。

- 得られる情報が限定的: 「貸店舗」の貼り紙を見つけても、連絡先しか書かれていないことが多く、賃料や広さといった詳細な情報を得るためには、結局不動産会社に問い合わせる必要があります。

④ 知人や同業者からの紹介

飲食業界のネットワークを通じて情報を得る方法です。信頼性が高く、思わぬ好条件の物件に出会える可能性があります。

- メリット:

- 情報の信頼性が高い: 知人や尊敬する経営者からの紹介であれば、物件そのものだけでなく、オーナーの人柄や周辺環境の裏情報など、信頼できる情報を得られることが多いです。

- 好条件での契約の可能性: 紹介者の顔を立てる形で、家賃を相場より安くしてくれたり、通常は難しい条件交渉に応じてくれたりする可能性があります。

- 競争が少ない: 一般市場に出回る前の情報であるため、他の希望者と競合することなく、落ち着いて検討できるケースが多いです。

- デメリット:

- 機会が限定的: 常に情報があるわけではなく、タイミングと運に左右されます。この方法だけに頼るのは現実的ではありません。

- 断りにくい: 紹介してもらった手前、条件が合わなくても断りづらいという心理的なプレッシャーを感じることがあります。ビジネスライクな判断がしにくくなる側面もあります。

これらの4つの方法には一長一短があります。最も効果的なのは、まずインターネットで相場観を養いながら、並行して信頼できる不動産会社に相談し、さらに気になるエリアは自分の足で歩いてみる、というように複合的にアプローチすることです。

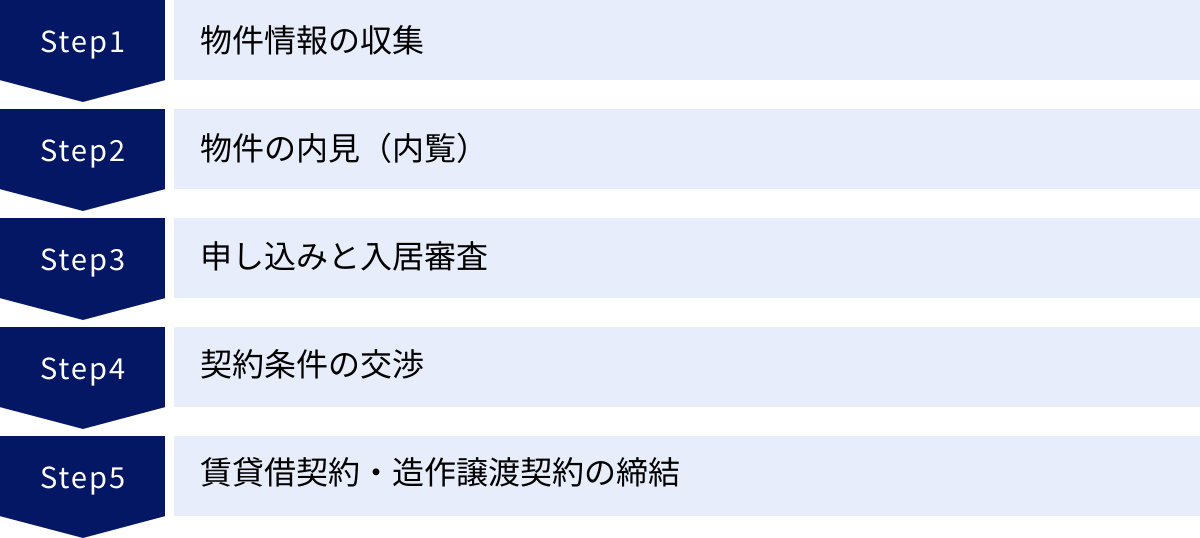

物件探しから契約までの5つのステップ

理想の物件候補が見つかってから、実際に鍵を受け取るまでには、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。このプロセスを理解しておくことで、スムーズに、そして有利に契約を進めることができます。ここでは、物件探しから契約締結までの流れを5つのステップに分けて解説します。

① 物件情報の収集

前章で紹介した方法(インターネット、不動産会社、街歩き、紹介)を駆使して、候補となる物件の情報を集めます。この段階で重要なのは、最初に設定した「コンセプト」「事業計画」「資金計画」というブレない軸を持つことです。

集めた情報は、スプレッドシートなどに一覧でまとめて管理すると良いでしょう。物件名、住所、広さ、賃料、保証金、居抜き・スケルトンの別、問い合わせ先の不動産会社、そして自分のコンセプトとの合致度などを記録し、比較検討しやすくします。このリストの中から、優先順位をつけて、内見に進む物件を絞り込んでいきます。

② 物件の内見(内覧)

書類上やWeb上の情報だけでは分からない部分を確認するため、実際に現地へ足を運ぶのが「内見(ないけん)」または「内覧(ないらん)」です。内見は物件選びのプロセスで最も重要なステップの一つであり、一度だけでなく、時間帯や曜日を変えて複数回行うのが理想です。

内見時には、以下の点を意識してチェックリストを準備していくと漏れがありません。

- 第一印象: 店構え、入りやすさ、清潔感

- 立地・周辺環境: 人通りの量と質、競合店の状況、駅からのアクセス、周辺の施設

- 物件内部:

- 広さとレイアウト: 想定している席数や厨房レイアウトが実現可能か(メジャー持参は必須)

- 設備(インフラ): 電気、ガス、給排水、排気の状態(詳細は後述)

- 居抜きの場合: 残置物の状態(動作確認、製造年月日、清掃状態)

- その他: 天井の高さ、水漏れの跡、臭い、日当たり、騒音、搬入経路の確保

不動産会社の担当者だけでなく、可能であれば内装デザイナーや厨房業者といった専門家と一緒に内見すると、自分では気づかない専門的な視点からのアドバイスを得られます。

③ 申し込みと入居審査

内見の結果、「この物件で開業したい」という意思が固まったら、不動産会社を通じて家主(オーナー)に対して「入居申込書(または買付証明書)」を提出します。これは、「この条件でこの物件を借りたいです」という意思表示の書面です。

申込書を提出すると、家主による入居審査が行われます。家主は「この人に貸して、きちんと家賃を払ってもらえるか」「トラブルを起こさずに長く営業してくれそうか」といった点を見ています。審査で重視されるのは、主に以下の項目です。

- 事業計画書の信頼性: コンセプトが明確で、収益予測に現実味があるか。

- 資金計画の妥当性: 開業資金と運転資金が十分に確保されているか。

- 申込者の経歴と人柄: 飲食店での経験や、誠実な対応ができる人物か。

審査を通過するためには、情熱だけでなく、客観的なデータに基づいた説得力のある事業計画書を準備しておくことが不可欠です。

④ 契約条件の交渉

入居審査に通過したら、いよいよ契約締結に向けて具体的な条件の交渉に入ります。申込書を提出する際に希望条件を伝えることもありますが、この段階で最終的な詰めを行います。交渉の余地がある主な項目は以下の通りです。

- 賃料: 相場から大きく外れていなければ難しい場合も多いですが、ダメ元で交渉してみる価値はあります。

- 保証金(敷金): 賃料の値下げが難しくても、保証金を1〜2ヶ月分減額してもらえるケースがあります。

- フリーレント: 内装工事期間中の家賃を免除してもらう交渉です。1〜3ヶ月程度のフリーレントがつけば、初期費用を大きく抑えられます。特にスケルトン物件では重要な交渉ポイントです。

- 更新料: 更新料の減額や撤廃を交渉できる場合もあります。

- その他: 看板の設置場所や大きさに関する規定の緩和など。

すべての要求が通るわけではありませんが、しっかりとした事業計画を背景に、誠実な態度で交渉に臨むことが重要です。この交渉は、不動産会社の担当者の腕の見せ所でもあります。

⑤ 賃貸借契約・造作譲渡契約の締結

交渉がまとまり、双方が合意に至れば、最終ステップである契約の締結です。通常、以下の契約書に署名・捺印することになります。

- 建物賃貸借契約書: 物件を借りるためのメインの契約です。契約期間、賃料、禁止事項、原状回復義務など、非常に重要な内容が記載されています。専門用語も多いため、必ず事前に内容をよく読み込み、不明な点は不動産会社の宅地建物取引士に説明を求めましょう。

- 造作譲渡契約書(居抜き物件の場合): どの設備がいくらで譲渡されるのかを定めた契約です。譲渡対象物のリスト(造作譲渡目録)が添付されているか、リース品が含まれていないか、故障時の責任(瑕疵担保責任)はどうなるのかなどを厳しくチェックする必要があります。

契約締結と同時に、保証金や仲介手数料などの初期費用を支払います。すべての手続きが完了すれば、晴れて物件の鍵が引き渡され、いよいよ開店準備のスタートです。

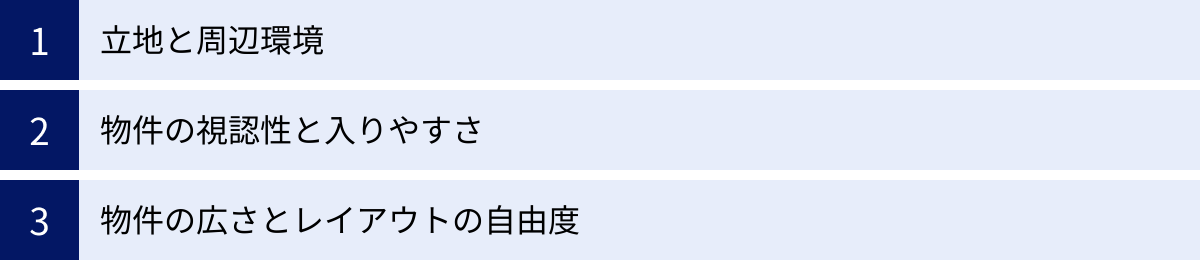

失敗しない!物件選びで確認すべき重要ポイント

物件探しでは、賃料や広さといった表面的な数字だけでなく、その物件が持つ「商売のしやすさ」を見極めることが成功の鍵となります。契約してから「こんなはずではなかった」と後悔しないために、内見時やその前後の調査で必ず確認すべき重要ポイントを解説します。これらは、あなたの店の売上や集客に直接影響する要素です。

立地と周辺環境

「飲食業は立地産業である」とよく言われます。どのようなに美味しい料理を提供しても、お客様が来ない場所では商売は成り立ちません。自分の店のコンセプトと立地がマッチしているかを多角的に検証する必要があります。

ターゲット層とエリアが合っているか

まず最初に確認すべきは、あなたのお店がターゲットとする顧客層が、そのエリアに実際に存在するかどうかです。

- 具体例:

- 学生向けの安くてボリュームのある定食屋を開きたいのに、オフィス街や高級住宅街に出店しても需要は見込めません。大学や専門学校の近くが最適な立地となります。

- 接待利用を狙った高級和食店であれば、企業の多いビジネス街や、富裕層が住むエリアが候補になります。

- 小さな子供連れのファミリー層をターゲットにしたカフェなら、郊外の住宅地や、公園、ショッピングセンターの近くが有望です。

出店候補エリアの人口統計(年齢層、世帯構成、所得水準など)を市区町村の役場やWebサイトで調べるとともに、実際に街を歩いて、どのような人々が往来しているかを肌で感じることが重要です。

競合店の状況

周辺にどのような競合店が存在するかを調査することは、自店の立ち位置を決め、差別化戦略を練る上で不可欠です。

- 調査ポイント:

- 業態: 同じ業態の店がいくつあるか。ラーメン店を出したいエリアに、既に人気ラーメン店がひしめき合っているなら、厳しい戦いを覚悟しなければなりません。

- 価格帯: 競合店のメニューと価格を調べ、自店の価格設定がそのエリアで受け入れられるかを見極めます。

- コンセプト・強み: 競合店はどのような点で支持されているのか(味、雰囲気、安さ、接客など)。その店にはない、自店だけの強みは何かを考えます。

- 繁盛具合: ランチタイムやディナータイムに実際に訪れ、客入りはどうか、客層はどうかを観察します。

競合が多いことは必ずしも悪いことではありません。 同業態の店が集まることで、そのエリア自体が「〇〇を食べるならこの街」という認知を獲得し、相乗効果で集客力が高まることもあります。重要なのは、その中で埋もれずに勝ち残るための独自の魅力(USP: Unique Selling Proposition)を打ち出せるかどうかです。

人通りやアクセスの良さ

店の前をどれだけの人が通るか(通行量)は、店の存在を認知してもらうための第一歩です。

- チェックポイント:

- 時間帯・曜日による変化: 平日の昼はビジネスパーソンで賑わうが、夜や休日は閑散とするオフィス街。逆に、休日にファミリー層で賑わう住宅街など、時間帯や曜日によって人通りは大きく変化します。あなたの店のメインターゲットが活動する時間帯に、どれだけの人通りがあるかを確認しましょう。

- 駅からの距離と動線: 最寄り駅から店までの距離、道のりの分かりやすさ、信号や横断歩道の有無などを確認します。駅からの帰り道に自然と店の前を通るような「生活動線上」にある物件は有利です。

- 車でのアクセス: 郊外店の場合は、駐車場の有無や収容台数、前面道路の交通量が重要な要素になります。

物件の視認性と入りやすさ

店の前を人が通っても、その存在に気づいてもらえなければ意味がありません。また、気づいてもらえても、店に入りにくいと感じさせてしまっては、機会損失に繋がります。

- 視認性(見つけやすさ):

- 間口の広さ: ファサード(建物の正面)が広いほど、店の存在をアピールしやすく、開放的な印象を与えます。

- 看板の設置場所: 想定している場所に看板を設置できるか、大きさやデザインに制約はないかを確認します。ビルの規定や景観条例で制限される場合があるため、事前に家主や管理会社に確認が必要です。

- 周辺の障害物: 街路樹や電柱、隣のビルの看板などが店の視界を遮っていないかを確認します。

- 入りやすさ(入店への心理的・物理的ハードル):

- 階数: 1階路面店が最も視認性が高く、入店しやすいのは言うまでもありません。地下や2階以上の空中階は、家賃が安い傾向にありますが、その分、集客には工夫が必要です。魅力的な看板やメニューを設置し、積極的に存在をアピールしなければなりません。

- 入口の形状: 入口に階段や段差があると、ベビーカーや車椅子利用者、高齢者にとっては大きなバリアになります。ガラス張りで中の様子が見える方が、中の見えない重厚なドアよりも、初めてのお客様は安心して入店できます。

物件の広さとレイアウトの自由度

物件の広さ(坪数)は、事業計画で立てた売上目標を達成するために必要な席数を確保できるか、という観点で判断します。一般的に、飲食店の必要坪数は「席数 × 0.8〜1.5坪」が目安と言われますが、業態によって大きく異なります。

- ゆったりした空間が必要な業態(フレンチ、高級和食など): 1席あたり1.5坪以上

- 効率を重視する業態(ラーメン、立ち飲みなど): 1席あたり0.8坪程度

ただし、単純な坪数だけでなく、「使いやすい形」であるかどうかも重要です。正方形や長方形に近い整形な物件はレイアウトしやすいですが、極端に細長かったり、柱が邪魔な位置にあったりする不整形な物件は、デッドスペースが生まれやすく、有効活用できる面積が狭くなります。

内見時にはメジャーを持参し、厨房、客席、トイレ、バックヤード(更衣室、倉庫)など、必要なスペースをどのように配置できるか、具体的なレイアウト案をシミュレーションしてみることが不可欠です。

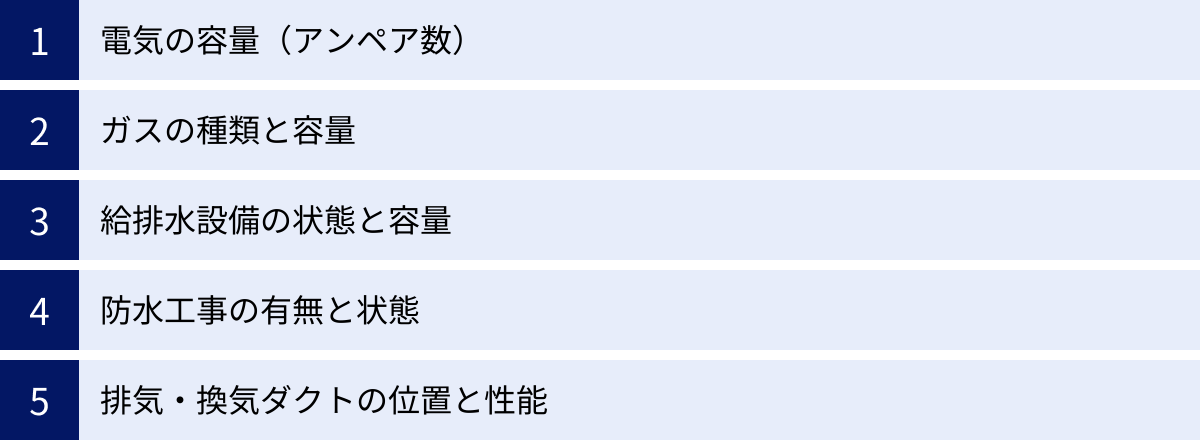

内見時に必ずチェックすべき設備・インフラ関連の注意点

飲食店にとって、電気、ガス、水道といったインフラ設備は、人間の体で言えば血管や神経のようなものです。これらの機能が不十分だと、そもそも営業ができなかったり、後から高額な追加工事が必要になったりします。内見時には、目に見える内装のきれいさだけでなく、壁や床下に隠れたこれらの設備の状態を徹底的にチェックすることが、失敗を避けるための絶対条件です。特に専門的な知識が必要な部分なので、慎重に確認しましょう。

電気の容量(アンペア数)

飲食店では、冷蔵庫、冷凍庫、製氷機、フライヤー、電子レンジ、エアコン、照明など、多くの電気機器を同時に使用します。そのため、家庭用の物件とは比較にならないほど大きな電気容量が必要です。

- 確認すべきこと:

- 現在の契約アンペア数: 分電盤(ブレーカー)を確認し、メインブレーカーに記載されている数字(例:「100A」)を見ます。これが現在の電気容量です。

- 必要な容量の計算: 導入予定の厨房機器や空調の消費電力をリストアップし、合計のアンペア数を計算します。飲食店の規模にもよりますが、小規模な店舗でも75A〜100A、大規模な店舗では150A以上が必要になることもあります。

- 増設(増アンペア)の可否と費用: 容量が不足している場合、増設工事が必要になります。建物全体の電気容量に余裕がなく、増設が不可能な場合があります。また、増設可能な場合でも、幹線(建物に引き込まれている大元の電線)の張り替えが必要になると、工事費用が数十万円から百万円以上かかることもあります。「増設は可能か」「その場合の費用負担は誰がするのか」を必ず家主や管理会社に確認してください。

ガスの種類と容量

ガスは、コンロやオーブン、給湯器など、飲食店の心臓部である厨房の熱源として不可欠です。ガスの確認ポイントは「種類」と「容量」です。

- 確認すべきこと:

- ガスの種類(都市ガスかプロパンガスか):

- 都市ガス: 公共のガス導管網を通じて供給され、一般的にプロパンガスより料金が安価です。

- プロパンガス(LPガス): ガスボンベを設置して供給されます。料金は割高ですが、災害時に復旧が早いというメリットもあります。

- どちらが良いというわけではありませんが、ランニングコストに直接影響するため、どちらのタイプかは必ず確認しましょう。

- ガスの容量(ガス管の太さ):

- ガスの供給量は、ガス管の太さ(口径)で決まります。ガスメーターに「4号」「6号」といった数字が書かれており、号数が大きいほど容量も大きくなります。

- 強力な火力が必要な中華レンジや大型のオーブンなどを導入する場合、既存のガス管では容量が足りないことがあります。ガス管の増径工事も電気と同様に高額になる可能性があるため、必要なガス容量を厨房業者と相談し、既存の設備で賄えるかを事前に確認することが重要です。

- ガスの種類(都市ガスかプロパンガスか):

給排水設備の状態と容量

飲食店では大量の水を使用し、同時に油や食材カスを含んだ排水が出ます。給排水設備のトラブルは、営業停止に直結する深刻な問題です。

- 確認すべきこと:

- 給水管・排水管の口径: 十分な水圧を確保できるか、排水がスムーズに行えるかを確認します。特に排水管が細いと、詰まりの原因になります。

- グリストラップの有無と状態:

- グリストラップ(油脂分離阻集器)は、厨房排水に含まれる油脂やゴミを分離し、下水道に直接流さないようにするための重要な設備です。飲食店には設置が義務付けられています。

- 居抜き物件の場合、グリストラップが設置されているか、その容量は十分か、清掃状態はどうかを必ず確認します。詰まりや悪臭の原因になるため、定期的な清掃が不可欠です。スケルトン物件の場合は、どこに設置できるかを検討する必要があります。

- 水漏れの跡: 天井や壁、床にシミやカビがないかを確認します。過去に水漏れがあった可能性があり、構造的な問題を抱えているかもしれません。

防水工事の有無と状態

厨房の床は、毎日の清掃で水を流すことが多いため、下の階への漏水を防ぐための防水工事が必須です。

- 確認すべきこと:

- 厨房エリアの床が防水仕様になっているか: 居抜き物件の場合、床材や排水溝周りを見て、防水処理が適切に行われているかを確認します。ひび割れや剥がれがないかをチェックしましょう。

- 漏水時のリスク: 万が一漏水を起こした場合、下の階のテナントへの損害賠償など、甚大な被害に繋がる可能性があります。スケルトン物件の場合は、コストがかかっても確実な防水工事を行う必要があります。

排気・換気ダクトの位置と性能

調理時に発生する熱、煙、油、臭いを店外に排出するための排気・換気設備は、お客様とスタッフの快適な環境を保つだけでなく、近隣トラブルを防ぐためにも極めて重要です。

- 確認すべきこと:

- 排気ダクトの排出口: ダクトがどこに繋がっているかを確認します。理想は、建物の屋上まで単独で伸びていることです。ビルの壁面の低い位置から排出するような構造だと、煙や臭いが近隣の住宅やオフィスの窓に入り込み、クレームの原因となります。

- 排気ファンの性能: 焼肉や中華料理など、煙や油が多く出る業態では、強力な排気能力を持つファン(シロッコファンなど)が必要です。既存のファンの性能が不十分な場合は、交換や増設が必要になります。

- ダクト内の清掃状態: 居抜き物件の場合、ダクト内部に油汚れが溜まっていると、排気効率が落ちるだけでなく、火災の原因にもなります。専門業者による清掃が必要かどうかを確認しましょう。

これらのインフラ設備は、素人目には判断が難しい部分も多いため、内見の際には、信頼できる内装業者や厨房設備業者に同行してもらうことを強くおすすめします。

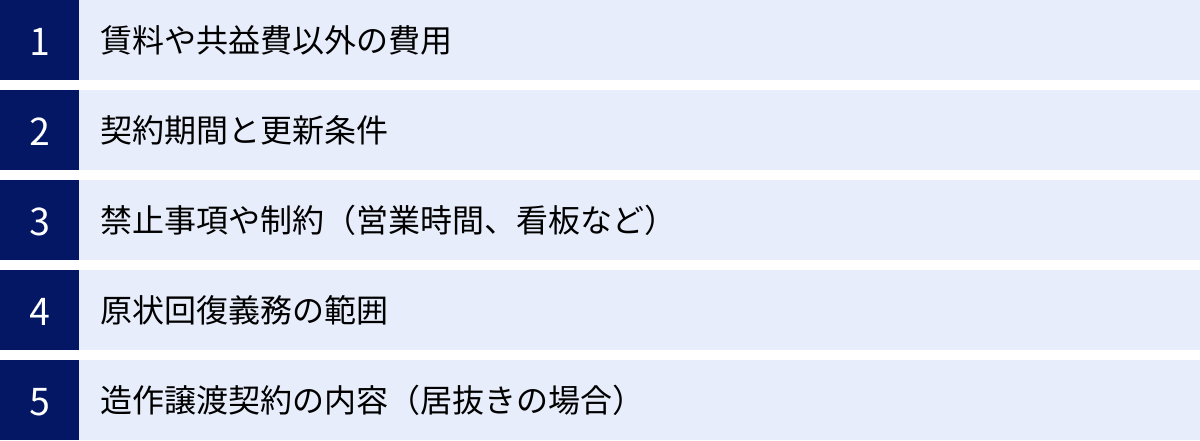

契約前に見落とせない契約内容の注意点

物件が決まり、交渉もまとまると、いよいよ契約です。しかし、ここで安心してはいけません。契約書は、あなたと家主との間のルールを定めた法的な文書であり、一度サインをしてしまうと、その内容に拘束されます。後で「知らなかった」「聞いていない」は通用しません。契約書に署名・捺印する前に、細部まで内容を理解し、不利な条項がないかを確認することが、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。

賃料や共益費以外の費用

毎月支払う費用は、表示されている賃料と共益費(または管理費)だけだと思っていませんか?物件によっては、それ以外にも様々な費用が発生する可能性があります。

- 確認すべき費用:

- 看板料・看板使用料: ビルの共用部分に看板を設置する場合に、別途費用がかかることがあります。

- 町内会費・商店街組合費: 地域によっては、加入が義務付けられており、月会費や年会費が発生します。

- ゴミ処理費用: 事業系のゴミは家庭ゴミとは異なり、専門の回収業者と契約する必要があります。ビルによっては指定の業者と契約しなければならない場合や、ビル全体で費用を負担する場合があります。

- 駐車場代: お客様用やスタッフ用の駐車場を借りる場合の費用。

- 更新料: 契約を更新する際に、家主に支払う費用。通常、新賃料の1ヶ月分程度が相場です。

- その他: 24時間セキュリティの費用や、特定の設備の使用料など。

これらの費用は、毎月のランニングコストに影響します。契約書や重要事項説明書に記載がないか、不動産会社に口頭でも確認し、月々の総支払額を正確に把握しておきましょう。

契約期間と更新条件

賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いは非常に重要です。

- 普通借家契約:

- 契約期間は通常2〜3年で設定されます。

- 借主が希望すれば、原則として契約を更新できます。 家主側から更新を拒絶するには、「正当事由(建物の老朽化による建て替えなど)」が必要であり、借主の権利が強く保護されています。

- 長期的に安定して営業したい借主にとっては、有利な契約形態です。

- 定期借家契約:

- 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了します。

- 契約を継続したい場合は、家主との合意の上で「再契約」を結ぶ必要がありますが、家主が再契約を拒否することも可能です。

- 家賃が相場より安く設定されていることもありますが、「長く営業を続けられる保証がない」という大きなリスクを伴います。内装に多額の投資をしても、数年で退去しなければならなくなる可能性があります。

どちらの契約形態なのかは、契約書に明記されています。必ず確認し、その意味を理解した上で契約に臨んでください。

禁止事項や制約(営業時間、看板など)

自分の店だからといって、何でも自由にできるわけではありません。特に、ビル内のテナントや商業施設内の物件の場合、建物全体のルールに従う必要があります。

- 確認すべき制約:

- 営業時間・営業日: 深夜営業や早朝営業が禁止されていたり、ビルの休館日に合わせる必要があったりします。自分の店のコンセプト(例:深夜まで営業するバー)と合わない場合は、致命的な問題となります。

- 看板の設置: 大きさ、デザイン、色、照明(ネオンの使用可否など)に細かい規定が設けられている場合があります。

- 改装の制限: 内装工事を行う際に、家主の承諾が必要な範囲や、使用できる建材に制限がある場合があります。

- 臭いや音に関する規定: 臭いの強い業態(焼肉、カレーなど)や、音楽を流す業態(ライブバーなど)が制限されていることがあります。

- ゴミ出しのルール: ゴミを出す時間や場所、分別方法などが厳しく定められています。

これらの制約は「特約事項」として契約書に記載されています。自分の営業スタイルに支障がないか、事前に必ず確認しましょう。

原状回復義務の範囲

契約が終了し、物件を退去する際には、借りた時の状態に戻して家主に返還する「原状回復義務」があります。この「どこまでを元に戻すのか」という範囲が、トラブルの大きな原因となります。

- 確認すべきこと:

- 基本原則: スケルトンで借りた場合はスケルトンで返す(スケルトン返し)、居抜きで借りた場合は居抜きで返すのが一般的ですが、契約内容によります。

- 特約の確認: 契約書に「退去時はスケルトン状態にして明け渡すこと」という特約が付いている場合があります。もし居抜きで借りたとしても、この特約があれば、退去時には自費で内装を全て解体・撤去し、スケルトン状態に戻さなければなりません。これには百万円単位の費用がかかる可能性があります。

- 通常損耗との区別: 通常の使用による経年劣化や損耗(壁紙の日焼けなど)は、原則として家主の負担ですが、借主の故意・過失による損傷は借主の負担となります。その線引きが契約書でどう定義されているかを確認しましょう。

原状回復の範囲は、退去時の費用に直結する非常に重要な項目です。 契約時に曖昧にせず、具体的な範囲を不動産会社に確認し、可能であれば文書で残しておくと安心です。

造作譲渡契約の内容(居抜きの場合)

居抜き物件を契約する際は、建物賃貸借契約とは別に、前借主(または家主)との間で「造作譲渡契約」を結びます。これは、残置される設備や内装の売買契約です。

- 確認すべきこと:

- 譲渡対象物のリスト(造作譲渡目録): 何が譲渡されるのかを、品目、メーカー、型番、数量まで詳細に記載したリストを必ずもらいます。口約束は避け、リストと現物が一致しているかを確認しましょう。

- リース品の有無: 譲渡対象物の中に、リース契約中の厨房機器などが含まれていないかを確認します。もし含まれていると、後からリース会社に引き上げられたり、リース料の支払いを求められたりするトラブルになります。所有権が誰にあるのかを明確にする必要があります。

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任): 引き渡された設備がすぐに故障した場合(隠れた瑕疵)、誰が修理費用を負担するのかという取り決めです。通常、個人間の売買では「瑕疵担保責任を負わない」という特約が付くことが多く、その場合は故障しても自己責任となります。契約前に、設備の動作確認を徹底する理由がここにあります。

これらの契約内容は、一度サインすると覆すことは困難です。少しでも疑問や不安があれば、納得できるまで質問し、安易に妥協しない姿勢が重要です。

飲食店物件の契約にかかる初期費用の内訳

飲食店の開業資金の中でも、大きな割合を占めるのが物件の契約時に支払う「初期費用(物件取得費)」です。この費用をあらかじめ正確に把握しておくことは、全体の資金計画を立てる上で不可欠です。ここでは、契約時に必要となる主な費用の内訳と、その目安について解説します。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 家賃滞納や物件損傷時のための担保金。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 家主への謝礼金。返還されない。 | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃・共益費 | 入居する月と翌月分の家賃・共益費。 | 賃料・共益費の1~2ヶ月分 |

| 造作譲渡料 | 居抜き物件の設備・内装の対価。 | 0円~数百万円 |

| 火災保険料 | 万一の火災に備える保険。加入が義務の場合が多い。 | 年間1.5万~3万円程度 |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人の代わりになる保証会社への費用。 | 賃料の0.5~1ヶ月分程度 |

保証金(敷金)

保証金(または敷金)は、家賃の滞納や、借主の過失による物件の損傷・汚損があった場合に、その補填に充てられるお金です。家主にとっては一種の担保金であり、契約時に預けておきます。住居用の物件(敷金は賃料の1〜2ヶ月分が相場)と比べて、事業用物件の保証金は賃料の6ヶ月〜12ヶ月分と非常に高額になるのが一般的です。これは、飲食店は火災リスクや内装の汚損・毀損リスクが高いと見なされるためです。

この保証金は、退去時に原状回復費用や未払い賃料などを差し引いた上で返還されます。ただし、「償却(しょうきゃく)」という特約に注意が必要です。これは、「保証金のうち〇ヶ月分または〇%は、契約期間に関わらず返還しません」という取り決めです。例えば「保証金10ヶ月、うち償却2ヶ月」という契約であれば、退去時に最低でも賃料の2ヶ月分は差し引かれることになります。

礼金

礼金は、物件を貸してくれる家主に対して、謝礼の意味で支払うお金です。これは慣習的な費用であり、保証金とは違って退去時に一切返還されません。相場は賃料の1〜2ヶ月分ですが、人気物件ではこれ以上になることもありますし、逆に「礼金ゼロ」という物件も存在します。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介し、契約の仲立ちをしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、通常は「賃料の1ヶ月分 + 消費税」となります。これは契約が成立して初めて発生する費用です。

前家賃・共益費

契約時に、入居する月の家賃(月の途中で入居する場合は日割り計算)と、その翌月分の家賃を前払いで支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。共益費(管理費)も同様に前払いを求められます。したがって、賃料・共益費の1〜2ヶ月分を初期費用として見ておく必要があります。

造作譲渡料(居抜きの場合)

居抜き物件の場合にのみ発生する費用で、前テナントが残した内装や厨房設備、什器などを買い取るための代金です。金額は、設備のグレードや状態、立地などによって様々で、交渉次第で変動します。無償で譲ってもらえる「無償譲渡」のケースから、数百万円にのぼる高額なケースまで幅広く存在します。この費用は、保証金などとは別に、前オーナーに直接支払うのが一般的です。

火災保険料

飲食店は火を扱うため、火災のリスクが常に伴います。そのため、ほとんどの賃貸借契約で、借主負担での火災保険(店舗総合保険)への加入が義務付けられています。保険料は、物件の構造や広さ、補償内容によって異なりますが、年間で15,000円〜30,000円程度が目安です。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、専門の保証会社の利用を必須とする物件が増えています。保証会社は、借主が万が一家賃を滞納した場合に、家主に代わって家賃を立て替え払いしてくれます。その利用料として、契約時に賃料総額(家賃+共益費)の50%〜100%程度を支払う必要があります。また、1年ごとに更新料がかかる場合が多いです。

これらの費用を合計すると、物件取得費だけで賃料の10ヶ月分以上になることも珍しくありません。例えば家賃30万円の物件であれば、初期費用だけで300万円以上かかる計算になります。資金計画を立てる際には、この点を十分に考慮しておく必要があります。

飲食店探しにおすすめの物件サイト・不動産会社5選

インターネットを活用した物件探しは、今や飲食店開業のスタンダードです。数多くの物件情報サイトや不動産会社が存在しますが、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、飲食店物件探しで特に評価が高く、多くの開業希望者に利用されている代表的なサイト・不動産会社を5つ厳選してご紹介します。

(注:各サービスの情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| 店舗物件.com | 株式会社Synchro Food | 圧倒的な物件掲載数。居抜き・スケルトン問わず情報が豊富。 |

| 居抜き市場 | 株式会社テンポイノベーション | 居抜き物件に特化。首都圏中心に質の高い物件情報を提供。 |

| ぶけなび | 株式会社アイ・ティ・エー | 飲食店専門。物件探しから開業支援までトータルサポート。 |

| ABC店舗 | 株式会社ABC店舗 | 開業・運営コンサルティングに強み。オーダーメイドの物件探し。 |

| テンポバックス | 株式会社テンポバックス | 1都3県に特化。地域密着型の丁寧なサポートが特徴。 |

① 店舗物件.com

「店舗物件.com」は、飲食店のM&Aや人材紹介などを手掛ける株式会社Synchro Foodが運営する、業界最大級の物件情報サイトです。その最大の魅力は、なんといっても圧倒的な情報量にあります。全国各地の物件を網羅しており、居抜き物件からスケルトン物件、大型商業施設のテナント募集まで、多種多様な情報が掲載されています。

エリアや業態、賃料、広さといった基本的な条件での絞り込みはもちろん、「テラス席あり」「重飲食可」といった細かいこだわり条件での検索も可能です。情報が毎日更新されるため、常に新しい物件情報をチェックできます。これから物件探しを始める人が、まず相場観を掴んだり、どのような物件が市場に出ているのかを把握したりするために、最初に登録すべきサイトと言えるでしょう。

参照:店舗物件.com 公式サイト

② 居抜き市場

「居抜き市場」は、その名の通り、居抜き物件に特化した情報サイトおよび不動産仲介サービスです。運営は東証プライム上場の株式会社テンポイノベーションが行っており、信頼性の高さが特徴です。特に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の物件情報に強く、質の高い居抜き物件を数多く扱っています。

サイトには、閉店前の店舗から情報を得た「新着非公開物件」も掲載されることがあり、優良物件をいち早くキャッチしたい人には見逃せません。また、物件情報だけでなく、造作の査定や売却の相談も受け付けており、居抜きに関するあらゆるニーズに対応しています。初期費用を抑えてスピーディーな開業を目指すなら、必ずチェックしておきたいサービスです。

参照:居抜き市場 公式サイト

③ ぶけなび

「ぶけなび」は、株式会社アイ・ティ・エーが運営する飲食店専門の物件探しサイトです。単に物件情報を掲載するだけでなく、開業を目指す人への手厚いサポート体制が魅力です。サイト上での情報提供に加えて、経験豊富な専門スタッフが希望条件をヒアリングし、非公開物件を含む最適な物件を提案してくれます。

また、物件探しに留まらず、事業計画書の作成サポート、内装デザイン・施工会社の紹介、資金調達の相談など、開業準備の各段階で必要な支援をワンストップで受けられるのが大きな強みです。何から手をつけていいか分からないという、初めての開業で不安を抱える人にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:ぶけなび 公式サイト

④ ABC店舗

「ABC店舗」は、株式会社ABC店舗が運営する、物件仲介に加えてコンサルティングに大きな強みを持つ不動産会社です。単に物件を紹介するのではなく、「その場所で、そのコンセプトで本当に成功できるのか」という事業成功の視点から物件を提案してくれます。

出店エリアのマーケティングリサーチから、事業計画のブラッシュアップ、コンセプトに合わせたオーダーメイドの物件探しまで、開業のプロセスに深く伴走してくれるのが特徴です。特に、独自のブランドを確立したい、他にはないこだわりの店を作りたいと考えている開業希望者にとって、その専門的な知見は非常に価値あるものとなるでしょう。Webサイトに掲載されている物件だけでなく、コンサルティングを通じて得られる情報にこそ、真の価値があります。

参照:ABC店舗 公式サイト

⑤ テンポバックス

「テンポバックス」は、株式会社テンポバックスが運営する、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県に特化した地域密着型の店舗専門不動産会社です。対応エリアを絞っている分、各地域の特性や物件情報に精通しており、きめ細やかでスピーディーな対応が期待できます。

同社の特徴は、経験豊富なエージェントによるマンツーマンのサポート体制です。一人ひとりの開業希望者の夢やビジョンに真摯に耳を傾け、最適な物件を粘り強く探してくれます。また、家主との強い信頼関係を築いているため、賃料交渉などでも力を発揮します。特定のエリアでじっくりと腰を据えて物件を探したい、信頼できる担当者と二人三脚で進めたいという方におすすめの会社です。

参照:テンポバックス 公式サイト

まとめ:理想の物件探しは入念な準備と情報収集が成功の鍵

この記事では、飲食店の開業における最重要課題の一つである「店舗物件探し」について、その全貌を網羅的に解説してきました。最後に、成功への道を切り拓くための要点を改めて確認しましょう。

物件探しの成否は、探し始める前の「準備」で8割が決まります。

まず、あなたのお店の魂となる「コンセプト」を徹底的に具体化してください。誰に、何を、どのように提供するのか。この設計図がなければ、どのような物件(=器)が必要なのか判断できません。次に、その夢をビジネスとして成立させるための「事業計画」を数値に落とし込み、支払える家賃の上限を明確にします。そして、現実的に用意できる「資金計画」を立てることで、選ぶべき物件の選択肢が自ずと見えてきます。

物件の種類には、大きく「居抜き」と「スケルトン」があります。

居抜き物件は、初期費用と開業までの時間を大幅に削減できるのが最大の魅力で、初めての開業や予算が限られている場合に最適な選択肢です。しかし、レイアウトの制約や設備の老朽化といったリスクも伴います。

一方、スケルトン物件は、デザインやレイアウトをゼロから自由に構築できるため、強いこだわりや独自のブランドを追求する人に向いています。ただし、高額な初期費用と長い準備期間という大きなハードルを乗り越える覚悟が必要です。どちらを選ぶべきかは、あなたの準備段階で固めた計画によって決まります。

物件探しの方法、契約までのステップ、そして内見や契約時に見落とせない数々のチェックポイントも解説しました。立地、インフラ設備、契約書の細かな条項など、一つひとつの確認を怠ることが、将来の大きなトラブルを防ぎます。特に、電気・ガス・給排水・排気といった設備関連のチェックは、専門家の力を借りることも視野に入れ、慎重に進めましょう。

理想の物件との出会いは、時に運やタイミングに左右されることもあります。しかし、そのチャンスを掴めるかどうかは、どれだけ入念な準備をし、どれだけ真剣に情報を集め、どれだけ粘り強く行動したかにかかっています。

この記事が、あなたの夢の城となる最高の物件を見つけるための、確かな羅針盤となることを心から願っています。