2024年、東京のオフィスビル市場は新たな時代を迎えています。単に業務を遂行する「箱」としての役割から、企業のブランド価値を高め、優秀な人材を惹きつけ、イノベーションを創出する戦略的拠点へと、その価値は大きく変化しました。働き方の多様化が進む中で、ワーカー一人ひとりのウェルビーイングや生産性向上に寄与する「働きやすい環境」の提供が、オフィスビルに求められる重要な要素となっています。

この記事では、建築としての壮大さや最新設備といった「すごさ」と、ワーカーにとっての「働きやすさ」を両立した、東京を代表するオフィスビルを厳選して10棟紹介します。さらに、自社に最適なオフィスビルを選ぶための具体的なポイント、主要オフィスエリアの特徴、そしてオフィス探しに不可欠な基礎知識まで、網羅的に解説します。

オフィス移転は、企業にとって大きな経営判断です。この決断が、企業の成長、社員の満足度、そして未来のカルチャーを左右するといっても過言ではありません。本記事が、貴社の未来を切り拓く理想のオフィス選びの一助となれば幸いです。

目次

【2024年版】東京のすごい・働きやすいオフィスビル10選

ここでは、2024年現在の東京において、特に注目すべき「すごい」と「働きやすい」を兼ね備えたオフィスビルを10棟、厳選してご紹介します。選定にあたっては、デザイン性や規模だけでなく、ワーカー向けの共用施設の充実度、交通アクセスの良さ、環境性能、そして街との繋がりといった多角的な視点を重視しました。

① 麻布台ヒルズ森JPタワー

2023年に開業した麻布台ヒルズは、「緑に包まれ、人と人をつなぐ『広場』のような街 – Modern Urban Village」をコンセプトに掲げる、まさに東京の新しいシンボルです。その中核をなすのが、高さ約330mを誇る「麻布台ヒルズ森JPタワー」です。

「すごい」ポイント

特筆すべきは、その圧倒的な緑の豊かさです。約8.1ヘクタールの広大な計画区域のうち、約2.4ヘクタールが緑化空間となっており、都心とは思えないほどの自然に囲まれています。低層部の屋上を含む敷地全体が緑化され、多様な樹木や草花が四季折々の表情を見せます。

また、商業施設、住宅、ホテル、インターナショナルスクール、そして予防医療センターまでが集約された複合都市としての機能も圧巻です。特に、チームラボとの共同で設立された「森ビル デジタルアート ミュージアム:エプソン チームラボボーダレス」は、国内外から多くの人々を惹きつける文化発信拠点となっています。

環境性能においても、街全体で国際的な環境認証「LEED-ND」の最高ランク(プラチナ認証)を、森JPタワー単体でも「LEED(CS)」のプラチナ認証や「WELL(Core)」のプラチナ認証を取得予定であり、サステナビリティへの高い意識を示しています。(参照:森ビル株式会社公式サイト)

「働きやすい」ポイント

ワーカー専用の施設として、約3,300㎡(約1,000坪)の広さを誇る「Hills House(ヒルズハウス)」が設けられています。ここには、カフェテリアやレストラン、打ち合わせに使えるラウンジ、企業間の交流を促進するイベントスペースなどが集約されており、オフィスフロアから一歩出れば、食事からリフレッシュ、ネットワーキングまで完結する環境が整っています。

さらに、慶應義塾大学予防医療センターと連携し、人間ドックから日々の健康相談まで、ワーカーのウェルビーイングを強力にサポートする体制も魅力です。オフィスフロアは、基準階貸室面積が約4,800㎡(約1,450坪)という広大な無柱空間を実現しており、自由で効率的なレイアウトが可能です。

② 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

虎ノ門ヒルズは、「森タワー」「ビジネスタワー」「レジデンシャルタワー」、そして2023年に開業した「ステーションタワー」の4棟から構成される、進化し続ける国際新都心です。ステーションタワーは、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅と一体的に開発され、交通結節点としての機能が大幅に強化されました。

「すごい」ポイント

ステーションタワーの最大の特徴は、その最上部に位置する情報発信拠点「TOKYO NODE(トウキョウ ノード)」です。約10,000㎡の広大なスペースには、ホール、ギャラリー、レストラン、ルーフトップガーデンなどが複合的に配置され、ビジネス、アート、エンターテイメント、テクノロジーといった多様な領域の垣根を越えた、新たな体験価値とコンテンツを世界に発信します。

また、桜田通り上のデッキ「T-MARKET」は、店舗や広場が一体となった賑わいの空間を創出し、街とタワーをシームレスに繋いでいます。ビル自体が街のインフラとして機能し、人々の流れを生み出す設計は、まさに圧巻と言えるでしょう。

「働きやすい」ポイント

オフィスワーカー向けには、シェアオフィス、ラウンジ、貸し会議室などを集約した多機能なワークプレイス「T-DECK(ティーデッキ)」が用意されています。これにより、入居企業は自社の専有部だけでなく、必要に応じて多様なワーキングスペースを活用でき、働き方の柔軟性が向上します。

もちろん、虎ノ門ヒルズエリア全体で提供される豊富なダイニングやショップ、フィットネスジム、スパなども利用可能で、仕事とプライベートの両面で充実した時間を過ごせます。駅直結という利便性は、日々の通勤ストレスを大幅に軽減するだけでなく、クライアントの来訪や出張時の移動においても大きなメリットとなります。

③ 東京ミッドタウン八重洲

東京駅八重洲口の目の前という、日本の玄関口とも言える場所に誕生したのが「東京ミッドタウン八重洲」です。その中心となる「八重洲セントラルタワー」は、オフィス、商業施設、ホテル、そして日本最大級のバスターミナル「バスターミナル東京八重洲」を内包する大規模複合施設です。

「すごい」ポイント

このビルの「すごさ」は、圧倒的な交通利便性にあります。JR各線、新幹線、東京メトロ丸ノ内線「東京」駅と地下で直結しているほか、タワーの地下には全国各地を結ぶ高速バスが発着するバスターミナルがあります。これにより、国内の出張はもちろん、海外からのアクセスにおいても比類なき利便性を誇ります。

また、5階にはビジネス交流施設「イノベーションフィールド八重洲」が設けられており、企業の成長を支援する場として機能しています。都心の景色を一望できるラウンジや、イベント開催が可能なカンファレンス施設も備え、新たなビジネスチャンスの創出を後押しします。

「働きやすい」ポイント

ワーカーの働きやすさを支える施設も充実しています。7階と8階には、入居企業専用のフィットネスジムやラウンジが整備されています。特に、緑豊かな屋外テラスを併設したラウンジは、仕事の合間のリフレッシュや、カジュアルなミーティングの場として最適です。

オフィスフロアは、基準階面積約4,000㎡(約1,200坪)の整形な無柱空間で、レイアウトの自由度が高いのが特徴です。また、地下の商業エリア「ヤエチカ」と直結しているため、ランチや仕事帰りの買い物にも困ることはありません。日本を代表する交通結節点に位置することで、従業員の通勤利便性と企業のビジネス効率を同時に高めることができる、非常にバランスの取れたオフィスビルです。

④ 渋谷スクランブルスクエア

100年に一度とも言われる再開発によって大きく変貌を遂げた渋谷。その象徴的存在が、渋谷駅に直結・直上する「渋谷スクランブルスクエア」です。地上47階建て、高さ約230mの東棟は、渋谷エリアで最も高いランドマークタワーです。

「すごい」ポイント

このビルの代名詞とも言えるのが、屋上の展望施設「SHIBUYA SKY(シブヤスカイ)」です。360度のパノラマビューで東京を一望できる開放的な空間は、観光客だけでなく、多くの人々を魅了する都市の新たな名所となりました。

また、15階には産業交流施設「SHIBUYA QWS(シブヤキューズ)」が設けられています。多様な人々が交差・交流し、社会価値につながる「問い」を育むことを目的としたこの施設は、スタートアップ企業やクリエイターにとって、まさにイノベーションの揺りかごのような存在です。

「働きやすい」ポイント

渋谷スクランブルスクエアは、JR・東急・東京メトロの各線と駅のコンコースで直結しており、雨の日でも濡れることなくアクセスできる抜群の利便性を誇ります。

オフィスフロアは、最新のスペックを備えた高機能な空間です。特に、IT企業やクリエイティブ企業が多い渋谷の特性を考慮し、電力供給能力や通信インフラが強化されている点もポイントです。

ビル内にはハイセンスなショップやレストランが多数入居しており、仕事の前後も充実した時間を過ごせます。多様な才能が集まる渋谷という街のエネルギーをダイレクトに感じながら働ける環境は、クリエイティブな発想や新しいアイデアを求める企業にとって、何物にも代えがたい魅力となるでしょう。

⑤ 六本木ヒルズ森タワー

2003年の開業以来、東京の文化・ビジネスシーンをリードし続けてきた「六本木ヒルズ」。その中心にそびえるのが「六本木ヒルズ森タワー」です。「文化都心」というコンセプトのもと、オフィスだけでなく、商業施設、美術館、展望台、ホテル、住宅、映画館などが集約されています。

「すごい」ポイント

六本木ヒルズの「すごさ」は、ビジネスと文化、そしてライフスタイルが高度に融合している点にあります。タワー最上部には現代アートの拠点「森美術館」と展望台「東京シティビュー」があり、ワーカーは日常的に最先端のアートや都心の絶景に触れることができます。

また、会員制の「六本木ヒルズクラブ」は、国内外のビジネスリーダーが集う社交の場として機能しており、質の高いネットワーキングの機会を提供します。開業から20年以上が経過した今もなお、そのブランド力と求心力は色褪せることがありません。

「働きやすい」ポイント

基準階面積が約4,500㎡(約1,360坪)という広大なフロアは、入居企業の多様なニーズに応える柔軟なレイアウトを可能にします。セキュリティゲートやエレベーターシステムも常に最新のものにアップデートされており、安全性と効率性が確保されています。

ヒルズ内の200を超えるレストランやショップは、ランチの選択肢から接待の場まで、あらゆるビジネスシーンに対応可能です。また、敷地内の毛利庭園は、都心における貴重なオアシスとして、ワーカーに癒やしと安らぎを与えてくれます。長年にわたって培われた運営ノウハウと、街全体でワーカーをサポートする総合力は、六本木ヒルズ森タワーならではの大きな強みです。

⑥ 丸の内ビルディング

東京駅丸の内口の正面に位置し、「丸ビル」の愛称で親しまれる「丸の内ビルディング」は、日本のビジネスシーンを象徴する存在です。低層部に旧丸ビルの一部を保存・再現した現在のビルは2002年に竣工し、歴史と風格を継承しながら、現代のニーズに応えるオフィスビルとして生まれ変わりました。

「すごい」ポイント

丸の内ビルディングの価値は、その圧倒的なステータス性とロケーションにあります。日本のビジネスの中心地である丸の内の、さらにその中心に位置するという事実は、企業の信頼性やブランドイメージを大きく向上させます。

低層部から中層部にかけては、感度の高いショップや多彩なレストランが集まる商業ゾーンとなっており、平日・休日を問わず多くの人で賑わいます。特に35階、36階のレストランフロアからは、皇居や都心の夜景を眺めながら特別な食事を楽しめます。

「働きやすい」ポイント

東京駅に直結しており、新幹線や成田エクスプレスへのアクセスも容易なため、国内外への出張が多い企業にとって最高の立地です。オフィスフロアは、伝統と格式を感じさせる落ち着いた雰囲気でありながら、機能性は最新のビルに引けを取りません。

また、丸の内エリア全体が三菱地所によって計画的に開発されており、街並みは美しく整備されています。近隣には「新丸ビル」や「丸の内オアゾ」など、魅力的な商業施設やカンファレンス施設が豊富にあり、エリア全体が一つの大きなビジネスキャンパスのように機能しているのが特徴です。歴史と革新が共存する丸の内で働くことは、従業員にとって大きな誇りとなるでしょう。

⑦ 渋谷ヒカリエ

渋谷駅東口に位置し、その特徴的な外観で一際目を引くのが「渋谷ヒカリエ」です。オフィス、商業施設「ShinQs」、そして「東急シアターオーブ」や「ヒカリエホール」といった文化施設が一体となった複合タワーです。

「すごい」ポイント

渋谷ヒカリエの最大の特徴は、ビジネスとエンターテイメント、カルチャーの融合です。世界的なミュージカルが上演される「東急シアターオーブ」や、多様なイベントが開催される「ヒカリエホール」は、このビルが単なるオフィスビルではないことを象徴しています。クリエイティブな刺激に満ちた環境は、他のオフィスビルにはない独自の価値を提供します。

また、低層部の商業施設「ShinQs」は、食料品からコスメ、ファッションまで、大人の女性をターゲットにした質の高い品揃えで人気を博しています。

「働きやすい」ポイント

オフィスフロアは17階から34階に位置し、渋谷の街並みや都心のビル群を一望できます。特に、IT・Web関連やクリエイティブ系の企業が多く入居しており、ビル内で新たなコラボレーションが生まれることも少なくありません。

6階、7階、11階には「クリエイティブラウンジ MOV(モブ)」があり、フリーランスやスタートアップ企業が交流するコワーキングスペースとして機能しています。

もちろん、渋谷駅直結というアクセスの良さは言うまでもありません。常に新しい文化や情報が行き交う環境に身を置くことで、社員の感性を刺激し、企業の創造性を高めたいと考える企業に最適なオフィスビルです。

⑧ JPタワー(KITTE)

東京駅丸の内南口の目の前に立つ「JPタワー」。このビルは、1931年に竣工した旧東京中央郵便局の局舎を一部保存・再生し、高層棟と一体化させたユニークな建築です。低層部は商業施設「KITTE(キッテ)」として広く知られています。

「すごい」ポイント

JPタワーの「すごさ」は、歴史的建築と最新鋭の超高層ビルを見事に調和させたデザインにあります。昭和モダニズム建築の傑作である旧局舎の美しいファサードを保存し、内部のアトリウム空間へと繋げる設計は、訪れる人々に感動を与えます。

2階と3階には、東京大学総合研究博物館と日本郵便が協働で運営する学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」があり、知的な刺激に満ちた空間を提供しています。また、6階の屋上庭園「KITTEガーデン」からは、復元された赤レンガの東京駅丸の内駅舎を間近に望むことができ、絶好のビュースポットとなっています。

「働きやすい」ポイント

オフィスエントランスは重厚感があり、訪れるクライアントに信頼と格調高さの印象を与えます。基準階約2,900㎡(約880坪)のオフィスフロアは、最新の設備とセキュリティを備え、快適な執務環境を提供します。

「KITTE」には、日本のものづくりや美意識を感じさせるショップや、全国各地のご当地グルメを味わえるレストランが集まっており、ランチや接待の場所に困ることはありません。歴史と文化の香りが漂う落ち着いた環境で、質の高いビジネスを展開したい企業にとって、JPタワーは非常に魅力的な選択肢です。

⑨ 新宿ミライナタワー

世界一の乗降客数を誇る新宿駅。その新南エリアに位置し、駅と直結するのが「新宿ミライナタワー」です。オフィス、商業施設「NEWoMan(ニュウマン)」、そして文化交流施設「LUMINE 0(ルミネゼロ)」などが一体となった複合施設です。

「すごい」ポイント

新宿ミライナタワーの強みは、何と言ってもその交通結節点としての圧倒的なポテンシャルです。JR各線や高速バスターミナル「バスタ新宿」に直結しており、都内だけでなく、全国各地へのアクセスが非常にスムーズです。

商業施設「NEWoMan」は、上質で本物を求める大人の女性をターゲットにしており、新宿の新たな魅力を創出しています。また、駅前広場や歩行者デッキが整備され、駅と街、そしてビルが一体となった賑わいのある空間が生まれています。

「働きやすい」ポイント

オフィスフロアは、1フロア約2,200㎡(約670坪)の無柱空間で、効率的なゾーニングが可能です。高層階からは、新宿御苑の緑や都心のパノラマビューを望むことができ、開放感のあるオフィス環境を実現できます。

ビル内の「NEWoMan」には、おしゃれなカフェやレストランはもちろん、クリニックや保育園も併設されており、多様なライフステージにあるワーカーをサポートする体制が整っています。新宿という巨大ターミナルの利便性を最大限に享受しながら、洗練された快適な環境で働きたい企業におすすめです。

⑩ パシフィックセンチュリープレイス丸の内

東京駅八重洲南口に隣接し、グラントウキョウサウスタワーの向かいに位置するのが「パシフィックセンチュリープレイス丸の内」です。国際的な高級ホテル「フォーシーズンズホテル丸の内 東京」を併設した、グレードの高いオフィスビルとして知られています。

「すごい」ポイント

このビルの「すごさ」は、その洗練されたデザインと国際基準のクオリティにあります。ガラスを多用したシャープでモダンな外観は、丸の内・八重洲エリアでも際立った存在感を放っています。

ビル内に「フォーシーズンズホテル」があることは、海外からの重要なゲストを迎える際に大きなアドバンテージとなります。宿泊から会食、ミーティングまでを同じビル内で完結させることができ、最高レベルのホスピタリティを提供可能です。

「働きやすい」ポイント

オフィスフロアは、天井高や設備仕様など、あらゆる面でハイスペックです。特に、外資系企業や金融機関、法律事務所など、高い信頼性とセキュリティが求められるテナントから支持されています。

基準階面積は約2,000㎡(約600坪)で、レイアウト効率の良い長方形のフロア形状が特徴です。東京駅八重洲口からすぐという立地は、新幹線を利用するビジネスパーソンにとってこの上ない利便性を提供します。グローバルなビジネスを展開し、企業のプレステージを重視する企業にとって、パシフィックセンチュリープレイス丸の内は理想的な環境と言えるでしょう。

働きやすいオフィスビルを選ぶための5つのポイント

優れたオフィスビルは、企業の生産性や従業員エンゲージメントを向上させる重要な経営資源です。しかし、「すごいビル」が必ずしも自社にとって「働きやすいビル」であるとは限りません。ここでは、企業の特性や目的に合わせて最適なオフィスビルを選ぶための5つの重要なポイントを、具体的な視点とともに解説します。

① アクセスの良さと立地

オフィスの立地とアクセス性は、従業員の満足度、人材採用、そしてビジネスの効率性に直接影響する最も基本的な要素です。毎日の通勤はもちろん、顧客の来訪や営業活動のしやすさなど、多角的に検討する必要があります。

最寄り駅からの距離

従業員の通勤ストレスを軽減するためには、最寄り駅からオフィスビルまでの距離が非常に重要です。一般的に、徒歩5分以内が理想的な距離とされています。特に、雨や猛暑といった悪天候の日でも快適に通勤できる地下道直結や駅直上のビルは、従業員満足度を大きく向上させる要素です。

内覧時には、単に地図上の距離だけでなく、実際に歩いてみることが大切です。信号の数、道の混雑具合、坂道の有無、夜道の明るさや安全性などもチェックしましょう。また、顧客や取引先が来訪する際の分かりやすさも考慮に入れるべきです。駅からオフィスまでの道のりが複雑だと、来訪者に不要なストレスを与えてしまう可能性があります。

利用できる路線の数

主要なターミナル駅のように、複数の鉄道路線が利用できる立地は、多くのメリットをもたらします。まず、従業員の通勤経路の選択肢が広がり、住む場所の自由度が高まります。特定の路線で遅延や運休が発生した場合でも、別のルートで通勤できるため、交通障害による業務への影響を最小限に抑えられます。これは、一種のBCP(事業継続計画)対策とも言えます。

さらに、営業活動や顧客訪問においても、複数路線が利用できることは大きな強みです。都内各地への移動がスムーズになり、営業効率が向上します。また、新幹線が停車する駅(東京駅、品川駅、上野駅など)や、空港へのアクセスが良い駅(羽田空港へは品川駅や浜松町駅、成田空港へは東京駅や日暮里駅など)に近い立地は、地方や海外への出張が多い企業にとって、移動時間とコストの削減に直結する重要なポイントです。

② ビルのスペックと設備

ビルのハード面、すなわち建物自体の性能や設備は、従業員の安全性と快適性、ひいては生産性を左右する根幹部分です。特に、災害への備えや日々の執務環境の質は、長期的に見て企業の持続可能性に大きく関わってきます。

新耐震基準を満たしているか

日本でオフィスを構える以上、地震への備えは最優先事項です。オフィスビル選びの絶対条件として、1981年6月1日以降の建築確認に基づいて建設された「新耐震基準」を満たしていることが挙げられます。新耐震基準は、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないことを目標としています。

さらに、近年の大規模なハイスペックビルでは、新耐震基準を上回る「免震構造」や「制振構造」が採用されていることが多くなっています。

- 免震構造: 建物と基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を設置し、地面の揺れを直接建物に伝わりにくくする構造。建物の揺れそのものを大幅に低減できるため、室内の什器転倒などの二次災害を防ぐ効果も高いです。

- 制振構造: 建物内部にダンパーなどの制振装置を設置し、地震の揺れのエネルギーを吸収して建物の変形を抑制する構造。特に高層ビルで、強風による揺れを抑える効果もあります。

これらの高度な耐震技術が採用されているビルは、従業員の生命と安全を守る上で非常に高い信頼性を持ちます。

BCP(事業継続計画)対策は十分か

地震や水害、パンデミックなどの不測の事態が発生した際に、企業が事業を継続または早期復旧するための計画がBCP(事業継続計画)です。オフィスビル側のBCP対策が充実しているかは、企業の事業継続能力を大きく左右します。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- 非常用発電機の有無と供給範囲: 停電時に電力を供給できるか。エレベーターや防災設備だけでなく、専有部の一部(サーバー室や特定の執務エリアなど)にも電力を供給できるかは重要です。

- 燃料備蓄量: 非常用発電機を何時間(または何日間)稼働させられるだけの燃料を備蓄しているか。72時間(3日間)以上が一つの目安となります。

- 帰宅困難者支援: 災害時に公共交通機関が停止し、従業員が帰宅困難になった場合に備え、ビル内に一時滞在スペースや備蓄品(水、食料、毛布など)が用意されているか。

- 浸水対策: ビルが立地するエリアのハザードマップを確認し、浸水リスクを把握するとともに、ビル側で止水板の設置などの対策が講じられているか。

空調やセキュリティは最新か

日々の業務の快適性を大きく左右するのが空調設備です。最新のビルでは、フロアを複数のゾーンに分けて温度設定ができる「個別空管システム」が主流です。これにより、「窓際は暑いが部屋の奥は寒い」といった温度ムラを解消し、従業員一人ひとりが快適な環境で働けます。時間外や休日でも個別に空調を利用できるかどうかも、働き方の柔軟性に繋がる重要なポイントです。

また、企業の機密情報を守るためには、強固なセキュリティシステムが不可欠です。ビルエントランス、エレベーターホール、そして貸室入口など、複数の段階でICカードによる入退室管理が行われるシステムが一般的です。24時間体制の有人警備や監視カメラの設置状況も合わせて確認しましょう。

③ 共用施設の充実度

現代のオフィスビルでは、専有部である執務スペースだけでなく、ビルに入居するワーカー全体が利用できる共用施設の充実度が、ビルの付加価値を大きく高める要素となっています。これらの施設は、従業員の満足度向上、コミュニケーションの活性化、そして企業の魅力向上に貢献します。

リフレッシュできるラウンジやカフェ

執務スペースから離れて一息つけるラウンジやカフェは、今やハイスペックビルには欠かせない施設です。コーヒーを片手に気分転換をしたり、他部署のメンバーと偶発的なコミュニケーションが生まれたりする場として機能します。

眺望の良い高層階に設けられたスカイラウンジや、緑豊かな屋外テラスを併設したラウンジは、特に人気が高いです。こうした空間は、従業員のリフレッシュだけでなく、社内外のカジュアルなミーティングや、企業の採用活動におけるアピールポイントとしても活用できます。

健康をサポートするフィットネスジム

従業員の健康増進を経営課題と捉える「ウェルビーイング経営」への関心が高まる中、ビル内にフィットネスジムが併設されていることは大きな魅力となります。出勤前や退勤後、あるいは昼休みに気軽に運動できる環境は、従業員の健康維持と生産性向上に繋がります。

最新のマシンが揃っているか、シャワールームやロッカールームが清潔で快適か、といった点もチェックポイントです。健康経営を推進する企業にとって、ジム付きのオフィスビルは強力なサポートとなります。

急な打ち合わせに便利な貸し会議室

自社内に多くの会議室を設置すると、その分、執務スペースが圧迫され、賃料コストも増加します。そこで活用したいのが、ビル共用部に設けられた貸し会議室です。

普段は使用頻度の低い大人数用の会議室や、役員会議用の特別な会議室を自社で持たず、必要な時だけビル内の施設をレンタルすることで、オフィスのスペース効率とコスト効率を最適化できます。急な来客や、複数の打ち合わせが重なった際にも柔軟に対応できるため、非常に便利です。

④ 周辺環境の利便性

オフィスでの時間は、仕事をしている時間だけではありません。ランチタイム、休憩時間、仕事終わりの時間も含めて、ワーカーの生活の一部です。ビルの周辺環境が充実しているかどうかは、日々の満足度に大きく影響します。

ランチに便利な飲食店の多さ

毎日のランチは、従業員にとってささやかな楽しみであり、リフレッシュの機会です。ビルの周辺に、和洋中さまざまなジャンルの飲食店が豊富にあるか、また、価格帯も手頃な定食屋から少し贅沢なレストランまで、バリエーションがあるかが重要です。

ビル内に社員食堂やカフェテリアが整備されている場合でも、外に出て食事をしたい日のために、周辺のランチ環境は必ずチェックしておきましょう。「ランチ難民」という言葉があるように、選択肢が少ないと日々の満足度が低下する一因になりかねません。

銀行・郵便局・クリニックの有無

昼休みなどの限られた時間で私的な用事を済ませられる環境は、従業員のタイムパフォーマンスを向上させます。銀行のATMや支店、郵便局が近くにあると、振込や荷物の発送などが手軽にできて非常に便利です。

また、内科や歯科、皮膚科といったクリニックがビル内や近隣にあると、体調不良の際にすぐ受診でき、安心して働くことができます。特に、定期的な通院が必要な従業員にとっては、働きやすさを左右する重要な要素となるでしょう。

⑤ 環境性能とサステナビリティ

近年、企業の社会的責任(CSR)やESG(環境・社会・ガバナンス)投資への関心が高まる中、入居するオフィスの環境性能も、企業価値を測る上での重要な指標となりつつあります。環境に配慮したビルを選ぶことは、地球環境への貢献だけでなく、企業のブランドイメージ向上や、環境意識の高い優秀な人材の獲得にも繋がります。

ZEBやLEEDなどの環境認証

ビルの環境性能を客観的に評価する指標として、第三者機関による環境認証制度があります。代表的なものには以下のような認証があります。

- ZEB (Net Zero Energy Building): 年間の一次エネルギー消費量が正味ゼロまたはマイナスになることを目指した建築物。省エネと創エネを組み合わせて実現します。

- LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 米国で開発された、世界で最も普及している建築物の環境性能評価システム。立地、水、エネルギー、材料、室内環境などの項目で評価されます。

- CASBEE (建築環境総合性能評価システム): 日本国内で開発された評価システム。建物の環境品質(Q)と環境負荷(L)の両面から評価し、そのバランスで建築物の環境効率(BEE)を算出します。

- DBJ Green Building認証: 株式会社日本政策投資銀行(DBJ)が、不動産の環境・社会への配慮を評価する認証制度。

これらの認証を取得しているビルは、エネルギー効率が高く、光熱費などのランニングコストを削減できる可能性があります。また、認証取得を対外的にアピールすることで、企業の環境への取り組みを示すことができます。

再生可能エネルギーの利用

ビルで使用する電力に、太陽光や風力といった再生可能エネルギーを導入しているかも、サステナビリティを測る上で重要なポイントです。

ビルオーナーが電力会社から再エネ由来の電力を一括購入し、テナントに供給するケースが増えています。こうしたビルに入居することで、企業は自社の事業活動におけるCO2排出量(スコープ2)を削減し、脱炭素社会の実現に貢献できます。企業のサステナビリティレポートなどで、こうした取り組みを報告する際にも有効です。

東京の主要オフィスエリアの特徴

東京には、それぞれ異なる個性と魅力を持つオフィスエリアが点在しています。自社の業種、企業カルチャー、そしてビジネス戦略に合ったエリアを選ぶことが、オフィス移転を成功させる鍵となります。ここでは、東京の主要な5つのオフィスエリアの特徴を比較・解説します。

| エリア名 | 特徴 | 主要な業種 | 賃料相場 | 将来性・再開発 |

|---|---|---|---|---|

| 丸の内・大手町・有楽町 | 日本のビジネス中心地。大企業本社、金融機関が集積。信頼性とステータスが非常に高い。 | 金融、商社、コンサル、大手メーカー | 都内最高水準 | 常盤橋プロジェクト(TOKYO TORCH)など、継続的な大規模開発が進行中。 |

| 渋谷エリア | IT・スタートアップ企業の聖地。若者文化の発信地で、クリエイティブで先進的な雰囲気。 | IT、Webサービス、広告、エンタメ | 高い | 100年に一度の再開発が進行中で、今後も新たなオフィスや商業施設が誕生予定。 |

| 新宿エリア | 東京都庁があり、多様な企業が集まる。世界一のターミナル駅としての交通利便性が抜群。 | IT、人材、小売、サービス、保険 | 高い | 新宿駅西口・東口での再開発計画があり、街の機能更新が期待される。 |

| 港区(虎ノ門・新橋・六本木) | 国際的なビジネス拠点。外資系企業、大使館が多い。虎ノ門は再開発で急成長中。 | 外資系、コンサル、IT、法律事務所 | 高い | 虎ノ門・麻布台プロジェクトなど、都心部で最もダイナミックな変貌を遂げている。 |

| 中央区(日本橋・京橋・銀座) | 歴史と伝統のある商業・ビジネスエリア。製薬、金融、老舗企業などが集積。 | 製薬、金融、不動産、小売 | 高い | 日本橋再生計画が進行中。歴史的建造物を活かした街づくりが特徴。 |

丸の内・大手町・有楽町エリア

日本を代表する第一級のビジネス街であり、まさに日本の経済中枢です。三菱地所によって長年にわたり計画的な街づくりが進められ、整然とした美しい街並みが広がっています。丸の内仲通りにはハイブランドの路面店やお洒落なカフェが並び、ビジネスだけでなく、洗練された雰囲気を楽しめます。

ここには、メガバンク、大手商社、大手製造業の本社などが集積しており、「丸の内にオフィスを構えること」自体が企業の信頼性やステータスを証明する意味合いを持ちます。賃料は都内で最も高い水準ですが、それに見合うだけのブランド価値とビジネス機会があるエリアです。東京駅に直結するビルが多く、新幹線や空港へのアクセスも抜群であるため、全国・海外に拠点を置く大企業に最適です。

渋谷エリア

かつての「若者の街」というイメージから脱皮し、今や日本のシリコンバレーとも称されるIT・スタートアップ企業の一大集積地へと変貌を遂げました。Google日本法人をはじめとする大手IT企業から、急成長中のベンチャー企業まで、多種多様なテクノロジー企業がオフィスを構えています。

100年に一度と言われる大規模再開発により、渋谷スクランブルスクエアや渋谷ヒカリエといった最新鋭のオフィスビルが次々と誕生しました。街全体がクリエイティブで活気に満ちており、新しいアイデアやイノベーションが生まれやすい土壌があります。先進性や独創性を重視する企業、若い才能を惹きつけたい企業にとって、渋谷は非常に魅力的なエリアです。

新宿エリア

世界一の乗降客数を誇る新宿駅を擁し、圧倒的な交通利便性が最大の魅力です。西新宿には東京都庁を中心に超高層ビルが林立し、大企業やIT企業、保険会社などがオフィスを構えています。一方、東口や南口は日本有数の商業・歓楽街であり、多様な人々が行き交うエネルギッシュな街です。

新宿ミライナタワーの開業など、駅直結の再開発も進んでいます。多様な業種の企業が集積しているため、幅広いビジネスチャンスが見込めます。また、他の都心エリアと比較して、ビルの選択肢が豊富であることも特徴です。従業員の通勤利便性を最優先に考えたい企業や、多様な人材を確保したい企業に適しています。

港区(虎ノ門・新橋・六本木)エリア

霞が関の官庁街に近く、大使館や外資系企業が多いことから、国際色豊かなビジネスエリアとして知られています。特に虎ノ門エリアは、虎ノ門ヒルズや麻布台ヒルズの開業により、東京で最もダイナミックに変化しているエリアの一つです。コンサルティングファームや法律事務所、IT企業などが集積し、新たなビジネスの中心地として急速に存在感を高めています。

六本木は、六本木ヒルズや東京ミッドタウンを中心に、IT企業やエンターテイメント企業が集まる洗練されたエリアです。新橋は、昔ながらのサラリーマンの街というイメージが強いですが、汐留シオサイトなど近代的なオフィス街も形成されています。グローバルな事業展開を目指す企業や、プロフェッショナルファームにとって最適な環境です。

中央区(日本橋・京橋・銀座)エリア

江戸時代からの歴史と伝統が息づく、落ち着いた雰囲気のビジネスエリアです。日本橋は、三井不動産が主導する「残しながら、蘇らせながら、創っていく」をコンセプトとした再開発が進められており、歴史的建造物と最新ビルが共存する独特の景観を生み出しています。製薬会社や金融機関、そして歴史ある老舗企業が多く集積しているのが特徴です。

銀座や京橋も、美術ギャラリーや高級ブランド店が立ち並ぶ、格調高いエリアです。落ち着いた環境で、じっくりとビジネスに取り組みたい企業や、歴史や伝統に裏打ちされた信頼性を重視する企業に向いています。東京駅にも近く、交通の便も良好です。

知っておきたいオフィスビルの基礎知識

オフィス移転は専門的な知識が求められる場面が多く、初めて担当する方にとっては戸惑うことも少なくありません。ここでは、オフィス探しをスムーズに進めるために、最低限知っておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。

オフィスビルのグレードとは?(S・A・B・C)

オフィスビルは、その規模や設備、築年数、立地などに基づいて、一般的に「グレード」分けされて語られることがあります。これは不動産会社などが便宜的に用いる分類で、明確な公的基準があるわけではありませんが、物件の特性を把握する上で非常に役立ちます。

| グレード | 基準階面積(目安) | 築年数(目安) | 立地(目安) | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| S (プレミアム) | 1,000坪以上 | 築浅(〜5年) | 主要駅直結・至近 | ランドマーク性、最新鋭の設備、高い環境性能(LEED/ZEB認証等)、充実した共用施設。 そのエリアを象徴する最高級ビル。 |

| A | 500坪以上 | 築15年以内 | 主要駅徒歩5分圏内 | 高い知名度、高スペックな設備、良好なBCP対策。 大企業や外資系企業が多く入居する、グレードの高いビル。 |

| B | 100〜500坪 | 築年数は様々 | 主要駅から徒歩10分圏内 | Aクラスに準ずる設備を持つが、規模や築年数、駅からの距離などでやや劣る。リニューアル済みのビルも多く、コストパフォーマンスに優れる。 |

| C | 100坪未満 | 比較的古い | 様々 | 中小規模のビル。 設備は最新ではないことが多いが、その分賃料が比較的安価。スタートアップや小規模な事業所に適する。 |

自社の事業規模や予算、そして求めるオフィス環境(ステータス性、機能性、コストなど)を考慮し、どのグレードのビルをターゲットにするかを事前に検討しておくことが重要です。

賃料の主な構成要素

オフィスの月々のコストは、主に「賃料」と「共益費」で構成されています。見積もりを見る際には、これらの内訳を正しく理解しておく必要があります。

賃料(坪単価)

オフィス賃料は、「坪単価」で表示されるのが一般的です。坪単価とは、1坪(約3.3㎡)あたりの月額賃料のことです。例えば、坪単価が25,000円のビルで50坪のオフィスを借りる場合、月額賃料は 25,000円 × 50坪 = 1,250,000円 となります。

また、賃料の算出方法には「ネット(NET)」と「グロス(GROSS)」の2種類があります。

- ネット(純賃料): 賃料と共益費が別々に表示される方式。

- グロス(共益費込賃料): 賃料に共益費が含まれている方式。

見積もりを確認する際は、表示されている坪単価がどちらの方式なのかを必ず確認しましょう。

共益費(管理費)

共益費とは、エレベーター、廊下、トイレといった共用部分の維持管理にかかる費用のことです。具体的には、共用部の清掃費、警備費、光熱費、設備の保守点検費用などが含まれます。

共益費も賃料と同様に坪単価で設定されることが多く、賃料と合算して毎月支払います。ビルのグレードや管理体制によって金額は大きく異なりますが、賃料の10%〜20%程度が目安となることが多いです。

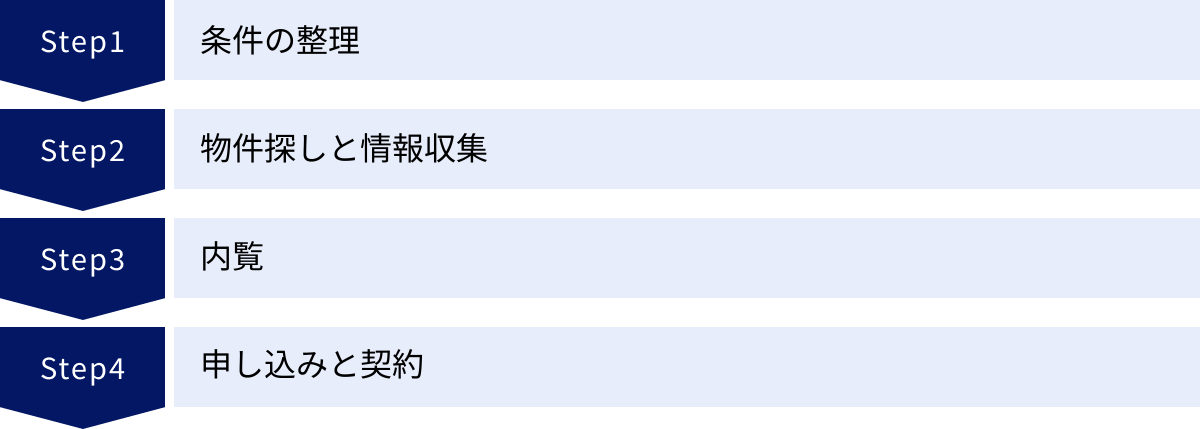

オフィス探しの基本的な流れ

理想のオフィスを見つけるためには、計画的なプロセスが不可欠です。一般的なオフィス探しの流れは、以下の4つのステップで進みます。

条件の整理

まず最初に、「なぜオフィスを移転するのか」という目的を明確にします。人員増加への対応、コスト削減、ブランディング強化、従業員エンゲージメント向上など、目的によって選ぶべきオフィスの条件は大きく変わります。

目的が明確になったら、具体的な希望条件を整理します。

- エリア: どの地区で探すか。

- 面積: 必要な広さは何坪か。(従業員一人あたり2〜3坪が目安)

- 予算: 月々の賃料・共益費の上限はいくらか。

- 入居時期: いつまでに入居したいか。

- その他: ビルのグレード、設備の仕様、会議室の数など。

これらの条件をリストアップし、優先順位をつけておくと、後の物件探しがスムーズに進みます。

物件探しと情報収集

整理した条件をもとに、物件を探し始めます。主な方法としては、事業用不動産の仲介会社に相談するのが一般的です。仲介会社は、公開されている物件だけでなく、非公開の物件情報も持っていることが多く、専門的な視点からアドバイスをもらえます。

また、各仲介会社のWebサイトで物件情報を検索することも有効です。エリアや面積、賃料などの条件で絞り込み、市場の相場観を掴むことができます。

内覧

気になる物件が見つかったら、実際に現地を訪れて内覧します。内覧は、オフィスの良し悪しを判断する最も重要なステップです。事前にチェックリストを用意して、漏れなく確認しましょう。

【内覧時の主なチェックポイント】

- 専有部: 天井高(開放感)、床仕様(OAフロアか)、床荷重、コンセント容量、窓からの眺望・採光

- 共用部: エントランスの雰囲気、エレベーターの数・待ち時間、トイレの清潔さ・個数、給湯室の設備

- ビル全体: 耐震性能、BCP対策、セキュリティシステム、駐車場・駐輪場の有無

- 周辺環境: 最寄り駅からの実際の距離、周辺の飲食店やコンビニ、銀行などの利便性

申し込みと契約

内覧して入居したい物件が決まったら、「入居申込書」をビルオーナー(貸主)に提出します。申込書には、会社情報や連帯保証人の情報などを記載します。

申込書提出後、ビルオーナーによる入居審査が行われます。審査を通過すると、契約条件の交渉を経て、宅地建物取引士による「重要事項説明」を受けます。説明内容に問題がなければ、「賃貸借契約」を締結し、敷金や保証金、前払い賃料などを支払って、契約完了となります。

オフィス探しで頼りになる仲介会社3選

オフィス移転は、情報収集から条件交渉、契約まで、非常に専門的で複雑なプロセスを伴います。成功の鍵を握るのが、信頼できるパートナー、すなわちオフィス専門の仲介会社です。ここでは、実績と専門性を兼ね備えた、東京のオフィス探しで頼りになる代表的な仲介会社を3社ご紹介します。

| 会社名 | 特徴 | 強み | 主な顧客層 |

|---|---|---|---|

| CBRE(シービーアールイー) | 世界最大手のグローバル企業 | 国際的なネットワーク、豊富なデータに基づく分析・コンサルティング力 | 大企業、外資系企業、成長企業 |

| 三幸エステート | 独立系のオフィス専門仲介 | 特定のデベロッパーに偏らない中立的な物件提案、詳細な市場調査レポート | 中小企業から大企業まで幅広く対応 |

| 三鬼商事 | オフィス仲介専門の老舗 | 長年にわたる実績と強固な情報網、信頼性の高い市況データ(空室率など) | 幅広い企業層、特に地域に根差した情報に強い |

① CBRE(シービーアールイー)

CBREは、米国に本拠を置く世界最大手の事業用不動産サービス会社です。そのグローバルなネットワークと、長年蓄積された膨大な市場データが最大の強みです。

単に物件を紹介するだけでなく、詳細なマーケットリサーチに基づき、企業の経営戦略に沿った最適な不動産ソリューションを提案するコンサルティング能力に長けています。特に、グローバル基準でのオフィス戦略を必要とする大企業や外資系企業からの信頼は絶大です。

また、オフィス移転に伴うプロジェクトマネジメントや、入居後のファシリティマネジメントまで、不動産に関するあらゆるサービスをワンストップで提供できる総合力も魅力です。最新の働き方やオフィスデザインのトレンドにも精通しており、先進的なオフィス環境を構築したい企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。(参照:CBRE公式サイト)

② 三幸エステート

三幸エステートは、特定のデベロッパー(ビルオーナー)や金融機関の系列に属さない、独立系のオフィス専門仲介会社です。この「独立系」であることが、同社の大きな特徴であり強みです。

特定のビルオーナーの物件に偏ることなく、常にテナント(借主)の立場に立った、中立的で客観的な物件提案が期待できます。中小企業から大企業まで、幅広い顧客層に対応してきた豊富な実績があります。

また、同社が定期的に発表するオフィス市場の調査レポートは、非常に詳細で質が高いことで知られており、多くの企業がオフィス戦略を立てる上で参考にしています。顧客のニーズを丁寧にヒアリングし、長期的な視点で最適な移転をサポートする姿勢に定評があります。(参照:三幸エステート株式会社公式サイト)

③ 三鬼商事

三鬼商事は、創業以来、一貫してオフィスビルの賃貸借仲介を専門としてきた業界の老舗企業です。長年にわたって築き上げてきたビルオーナーとの強固なリレーションシップと、地域に根差した詳細な情報網が強みです。

同社が毎月発表している主要都市の「オフィスマーケットデータ」(空室率や平均賃料)は、業界の標準的な指標として広く認知されており、その情報の信頼性は非常に高いです。

豊富な経験を持つ営業担当者が、マーケットの動向を的確に捉えながら、粘り強い交渉で顧客の利益を最大化するサポートをしてくれます。特に、都心だけでなく、準工業地帯や郊外の物件情報にも精通しているため、多様なニーズに応えることが可能です。長年の実績に裏打ちされた安心感を求める企業におすすめの仲介会社です。(参照:三鬼商事株式会社公式サイト)

まとめ

本記事では、2024年の東京を代表する「すごい」と「働きやすい」を両立したオフィスビル10選をはじめ、自社に最適なオフィスを選ぶための5つのポイント、主要エリアの特徴、そしてオフィス探しの基礎知識まで、幅広く解説してきました。

現代の東京におけるオフィスビルは、もはや単なる「働くための場所」ではありません。それは、企業の理念を体現し、従業員の創造性とエンゲージメントを引き出し、そして社会に対して企業の価値を発信する戦略的なメディアへと進化しています。

今回ご紹介したオフィスビルは、それぞれが独自のコンセプトと強みを持ち、ワーカーに新たな価値を提供しようとしています。しかし、最も重要なのは、これらのビルが自社のカルチャーや事業戦略と合致しているかを見極めることです。

改めて、働きやすいオフィスビルを選ぶための5つのポイントを振り返ってみましょう。

- アクセスの良さと立地: 従業員の通勤満足度とビジネス効率の基盤です。

- ビルのスペックと設備: 安全性と快適性を確保し、事業継続を支えます。

- 共用施設の充実度: ワーカーの満足度とコミュニケーションを促進する付加価値です。

- 周辺環境の利便性: 働く時間の質を豊かにする重要な要素です。

- 環境性能とサステナビリティ: 企業の社会的責任とブランド価値を高めます。

これらの視点を持ち、自社の優先順位を明確にすることが、後悔のないオフィス選びの第一歩です。そして、信頼できる仲介会社というプロフェッショナルの力を借りることで、そのプロセスはより確実でスムーズなものになるでしょう。

これからのオフィス選びは、単なる移転プロジェクトではなく、企業の未来をデザインする重要な経営判断です。 この記事が、貴社にとって最高のワークプレイスを見つけるための一助となることを心から願っています。