オフィスビルは、都市の景観を構成するだけでなく、多くの企業活動の拠点となる重要な社会インフラです。その価値は、立地や建物のスペックだけで決まるわけではありません。ビルの収益性を左右し、ひいては資産価値そのものを大きく変動させる要因となるのが、本記事のテーマである「リーシング」です。

オフィスビル経営において、空室をいかにして減らし、優良なテナントに長く入居してもらうかは、オーナーにとって最大の関心事の一つと言えるでしょう。リーシングは、この課題に対する戦略的なアプローチであり、単なる「賃貸仲介」とは一線を画す専門的な業務領域です。

この記事では、オフィスビルのリーシングとは具体的にどのような業務なのか、その全体像を明らかにします。混同されがちなプロパティマネジメント(PM)やビルディングマネジメント(BM)との役割の違いを明確にし、リーシングの具体的な仕事内容、求められるスキル、キャリアアップに役立つ資格、そしてリーシング業務を担う主な会社の種類まで、網羅的に解説していきます。

オフィスビルの価値創造の最前線であるリーシングの世界に興味がある方、不動産業界でのキャリアを考えている方、あるいは自社ビルの収益向上を目指すオーナーの方々にとって、本記事がその理解を深める一助となれば幸いです。

目次

オフィスビルのリーシングとは

オフィスビルの「リーシング(Leasing)」とは、ビル全体の収益性と資産価値を最大化することを目的として行われる、戦略的なテナント誘致および賃貸借関連業務全般を指します。単に空室を埋めるための「客付け」や「賃貸仲介」といった受動的な活動に留まらず、ビルオーナーの代理人として、より能動的かつ計画的にマーケットに働きかけることが特徴です。

リーシングの最終的なゴールは、以下の4つの要素を最適化することに集約されます。

- 空室率の低減と稼働率の向上: ビルの収益の源泉は賃料です。空室期間を最小限に抑え、常に高い稼働率を維持することが最も基本的な目標となります。

- 賃料収入の最大化: 周辺の賃料相場や競合ビルの動向を正確に把握し、自社ビルの価値に見合った適正な賃料水準を設定・維持することで、キャッシュフローを最大化します。

- ビルの資産価値の向上: リーシング戦略によって優良なテナントを誘致し、安定した賃料収入を確保することは、不動産の鑑定評価額、すなわち資産価値そのものを高めることに直結します。

- ビルのブランドイメージ構築・向上: どのようなテナントが入居しているかは、そのビルの「格」や「ブランドイメージ」を形成する重要な要素です。先進的なIT企業が集まるビル、信頼性の高い大手企業が集まるビルなど、戦略的なテナントミックスによって、ビルに特定の付加価値や個性を与えることができます。

現代のオフィス市場において、リーシングの重要性はますます高まっています。その背景には、働き方の多様化や企業のニーズの変化があります。かつてのように、画一的な仕様のオフィスを供給すればテナントが見つかる時代は終わりました。リモートワークの普及により、オフィスに求められる役割は「単なる作業場所」から「社員間のコラボレーションを促進し、企業文化を醸成する場所」へと変化しています。

このような状況下で、テナント企業は自社の経営戦略に合致したオフィス環境を求めるようになっています。例えば、スタートアップ企業は柔軟な契約期間や拡張性のある小規模区画を好み、大企業はBCP(事業継続計画)対応や環境性能(CASBEE、LEED認証など)を重視する傾向があります。

こうした多様化・高度化するテナントニーズを的確に捉え、自社ビルの特性と結びつけ、最適なソリューションとして提案することこそ、現代のリーシング担当者に求められる核心的な役割です。

ここで、具体的なシナリオを考えてみましょう。

都心に建つ、築20年が経過した中規模オフィスビル「Bayside Tower」があったとします。かつては満室稼働を誇っていましたが、周辺に最新設備を備えた新築ビルが次々と竣工したことで、競争力が低下。テナントの退去が相次ぎ、空室率が20%まで悪化してしまいました。

従来のリーシング担当者は、ただ賃料を下げて仲介会社に募集を依頼するだけでした。しかし、それでは根本的な解決にはなりません。そこで、新しいリーシング戦略が立案されることになりました。

【戦略的リーシングのアプローチ例:Bayside Towerの場合】

- マーケット調査とポジショニングの再定義: まず、徹底的な市場分析を行います。競合ビルのテナント構成、賃料水準、設備仕様をリストアップし、Bayside Towerの強みと弱みを客観的に評価します。その結果、駅からやや距離があるものの、天井高が高く、採光に優れているという強みが見出されました。

- ターゲットテナントの設定: 強みを活かせるテナントは誰か。分析の結果、クリエイティブ系やデザイン系の企業は、開放感のある空間を好む傾向があることが分かりました。そこで、ターゲットをこれらの業種に絞り込みます。

- バリューアップ工事の実施: ターゲットに響くよう、ビルの改修(バリューアップ)を実施します。画一的なオフィス空間を、内装を自由にデザインできるスケルトン仕様(天井や床を剥がし、コンクリート打ちっぱなしの状態にする)に変更。さらに、空きスペースを活用して、入居者が自由に使える共用のラウンジやカフェスペースを新設しました。

- 戦略的なプロモーション: ターゲットとするクリエイティブ系企業に強いネットワークを持つ仲介会社と連携を強化。リノベーション後の空間の魅力を伝えるための専用ウェブサイトやVR内覧コンテンツを制作し、SNSなども活用して情報を発信します。

- 成果: この戦略的リーシングの結果、Bayside Towerは「クリエイターが集まるビル」として再認知されるようになりました。感度の高いテナントが次々と入居を決め、空室率は劇的に改善。さらに、ビルのブランドイメージが向上したことで、以前よりも高い賃料での契約が可能になり、ビル全体の収益性と資産価値が大幅に向上しました。

このように、リーシングとは、ビルの潜在能力を最大限に引き出し、新たな価値を創造するダイナミックな活動なのです。

よくある質問として、「リーシングと一般的な賃貸仲介は何が違うのですか?」という点が挙げられます。賃貸仲介は、貸主と借主の「間」に立ち、両者のマッチングを図ることを主目的とします。一方、リーシングは、あくまでも貸主(オーナー)の「代理人」という立場から、物件の価値を最大化するという経営的な視点を持って活動します。もちろん、テナント誘致において不動産仲介会社は極めて重要なパートナーですが、リーシング担当者はその仲介会社を動かし、より効果的な募集活動を展開させるための「司令塔」の役割を担うと言えるでしょう。

このセクションで見てきたように、オフィスビルのリーシングは、不動産経営の根幹をなす非常に重要な機能です。次のセクションでは、このリーシングと密接に関わりながらも、役割が異なるPM(プロパティマネジメント)およびBM(ビルディングマネジメント)との違いについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

リーシングとPM・BMとの違い

オフィスビルの運営管理を語る上で、リーシング、PM(プロパティマネジメント)、BM(ビルディングマネジメント)という3つの言葉は頻繁に登場します。これらは密接に関連し合っていますが、それぞれの役割と責任範囲は明確に異なります。この違いを理解することは、不動産アセットマネジメントの全体像を把握する上で不可欠です。

一般的に、不動産の価値を最大化するためのマネジメントは階層構造で捉えることができます。最上位に投資家(オーナー)の代理人として投資戦略全体を統括するAM(アセットマネジメント)があり、その実行部隊として、AMが策定した戦略に基づき個別の物件の運営管理を担うのがPM(プロパティマネジメント)です。そして、PMの管理下で、建物の物理的な維持管理を専門に行うのがBM(ビルディングマネジメント)です。

リーシングは、この構造の中で主にPMの機能の一部として位置づけられることが多いですが、その専門性の高さから独立した部門として扱われることもあります。リーシングが「攻め」のテナント誘致による収益創出を担うのに対し、PMは収益管理やテナント対応といった「運営」を、BMは建物の維持管理という「守り」を担うと考えると分かりやすいでしょう。

ここでは、それぞれの業務内容を比較しながら、その違いをより具体的に明らかにしていきます。

| 項目 | リーシング(Leasing) | PM(プロパティマネジメント) | BM(ビルディングマネジメント) |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 空室の解消と収益機会の創出(収益の最大化) | 物件の運営管理による資産価値の維持・向上 | 建物の物理的な機能・安全性の維持 |

| 役割 | テナント誘致の「攻め」の司令塔 | 物件運営の「全体統括」 | 物理的な建物の「維持管理」 |

| 主な業務内容 | ・マーケット調査・分析 ・テナント募集戦略の立案 ・仲介会社への営業活動 ・テナント候補との交渉・契約 ・既存テナントの維持(リテンション) |

・賃料の請求・回収 ・運営予算の策定・管理 ・修繕計画の立案・実行 ・入居中テナントの対応 ・BM会社の統括・監督 ・オーナーへのレポーティング |

・設備(空調・電気・防災等)の保守点検 ・清掃業務 ・警備業務 ・法定点検の対応 ・小規模な修繕工事 |

| 関わる相手 | テナント候補、不動産仲介会社、オーナー、PM担当者 | オーナー、テナント、BM会社、リーシング担当者、工事業者 | PM担当者、設備業者、清掃・警備スタッフ |

| 求められる視点 | 市場動向、テナントニーズ、競合分析といったマーケティング視点 | 収支管理、法規制遵守、テナント満足度といった経営・管理視点 | 設備の性能、安全性、快適性といった技術・現場視点 |

この表からも分かるように、三者は専門領域が異なりますが、互いに連携しなければビルの価値を最大化することはできません。三位一体となって機能することで、初めて高品質なビル運営が実現するのです。

PM(プロパティマネジメント)との違い

PM(プロパティマネジメント)は、ビルオーナーから委託を受け、不動産の収益性と資産価値を最大化するために行われる、運営管理業務全般を指します。その業務範囲は非常に広く、リーシングもPMが担うべき重要な機能の一つとされています。多くのプロパティマネジメント会社では、社内にリーシング専門の部署を設けています。

PMの具体的な業務は多岐にわたります。

- 会計・財務管理: 毎月の賃料や共益費の請求・回収、管理費用の支払い、運営予算の策定と予実管理など、ビルのキャッシュフローを管理します。

- テナント対応: 入居中のテナントからの要望やクレームへの対応、契約更新の手続き、退去時の原状回復に関する調整など、日々のコミュニケーションを通じてテナント満足度を維持・向上させます。

- 建物管理の統括: BM(ビルディングマネジメント)会社を監督し、清掃や警備、設備点検が適切に行われているかを確認します。また、長期修繕計画を立案し、必要な大規模修繕工事などを計画的に実行します。

- オーナーへの報告: 月次や四半期ごとに、ビルの稼働状況、収支状況、テナントの動向などをまとめたレポート(プロパティマネジメントレポート)を作成し、オーナーに報告します。

このように、PMはリーシングによって確保された収益を確実に回収し、適切なコスト管理とテナントリレーションによってビルの価値を維持・向上させる役割を担います。

リーシングとPMの連携が不可欠な理由は、両者が持つ情報が互いの業務品質を大きく左右するからです。例えば、リーシング担当者が新たなテナントを獲得した場合、そのテナントの特性(業種、従業員数、特別な要望など)をPM担当者に正確に引き継がなければ、入居後のスムーズな対応は望めません。

逆に、PM担当者が日々接する既存テナントから得られる「生の声」は、リーシング戦略にとって非常に貴重な情報源となります。「空調の効きが悪い」「共用部のデザインが古い」といった不満は、次のバリューアップ工事のヒントになりますし、「近隣のA社が事業拡大で移転先を探しているらしい」といった情報は、新たなリーシングのチャンスに繋がります。

PMがビルの「守り」と「運営」を固めることで、リーシングという「攻め」の活動がより効果的になるという関係性です。両者が車の両輪のように機能することで、持続的なビル経営が可能となるのです。

BM(ビルディングマネジメント)との違い

BM(ビルディングマネジメント)は、一般的に「ビルメンテナンス」とも呼ばれ、建物のハード面、すなわち物理的な機能や安全性を維持するための業務を専門に行います。利用者が安全・安心・快適にビルを利用できるよう、縁の下で支える重要な役割です。

BMの具体的な業務は、主に以下の4つに大別されます。

- 設備管理: ビルの心臓部とも言える各種設備(電気、空調、給排水、昇降機、消防設備など)が正常に機能するよう、日常的な監視、定期的な保守点検、法で定められた法定点検の対応を行います。

- 清掃管理: エントランス、廊下、トイレといった共用部から、テナント専有部まで、建物を常に清潔な状態に保ちます。美観の維持は、ビルの印象を左右する重要な要素です。

- 警備管理: 人や車両の出入管理、巡回、防災センターでの監視などを行い、ビル全体の安全を守り、犯罪や火災を未然に防ぎます。

- その他: 植栽の管理や害虫駆除、小規模な修繕対応などもBMの業務範囲に含まれることがあります。

リーシングとBMは、直接的な業務上の接点はPMほど多くはありません。しかし、その関係は極めて重要です。なぜなら、BM業務の品質は、テナント候補者がビルに抱く第一印象を決定づけるからです。

テナント候補者をビルに案内(内覧)する際、エントランスが薄暗く、トイレから嫌な臭いがし、廊下にゴミが落ちていたら、どんなに良い条件を提示しても契約に至る可能性は低いでしょう。逆に、共用部が隅々まで清掃され、設備がきちんとメンテナンスされており、警備員が気持ちの良い挨拶をしてくれるビルは、それだけで好印象を与えます。

また、リーシング担当者がテナント候補に対して「当ビルは最新のセキュリティシステムと24時間常駐の警備で、万全の安全体制を誇ります」「省エネ性能の高い最新の空調設備を導入しており、快適なだけでなく光熱費の削減にも貢献します」とアピールできるのは、日々のBM業務がしっかりと行われているからに他なりません。

つまり、BMはリーシング活動を後方から支援する、いわば「土台」の役割を担っています。質の高いBMは、ビルの魅力を高め、リーシング担当者の営業活動を強力にバックアップするのです。リーシング、PM、BMの三者がそれぞれの専門性を発揮し、緊密に連携すること。これこそが、オフィスビルの価値を最大化する王道と言えるでしょう。

オフィスビルリーシングの具体的な仕事内容

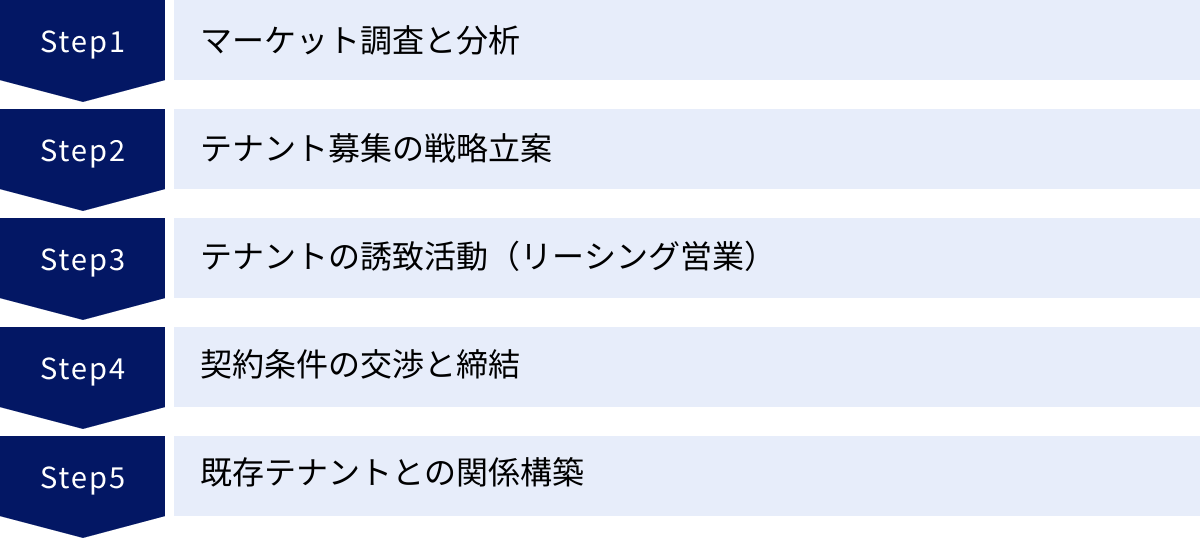

オフィスビルリーシングの仕事は、単にテナント候補に物件を案内する営業活動だけではありません。その前後には、緻密な調査や戦略立案、そして契約後のフォローアップといった多岐にわたるプロセスが存在します。ここでは、リーシング担当者が行う一連の業務を、時系列に沿って具体的に解説していきます。これらの業務は、一つのサイクルとして継続的に行われ、ビルの価値向上に貢献します。

マーケット調査と分析

すべてのリーシング活動の出発点となるのが、客観的なデータに基づいた徹底的なマーケット調査と分析です。勘や経験だけに頼った戦略は、変化の激しい現代のオフィス市場では通用しません。この段階での情報の精度が、後続のすべてのプロセスの成否を左右すると言っても過言ではありません。

調査・分析の対象は主に以下の通りです。

- マクロ市場の動向:

- 経済情勢: 国内および世界の経済動向、金利の動き、企業の景況感などを把握します。景気が上向けばオフィスの拡張需要が高まり、後退すれば縮小・統合の動きが活発になります。

- オフィス市況: 対象エリアの平均賃料、空室率、新規供給量(今後どれだけの新しいオフィスビルが市場に出てくるか)、需要の動向などを、不動産サービス会社が発表する市場レポートなどを活用して定量的に分析します。

- ミクロ市場(競合)の分析:

- 競合ビルの特定: 自社ビルと同じエリア、同程度のグレード、規模のビルをリストアップします。

- 競合ビルの詳細調査: 各競合ビルの募集賃料、空室状況、テナント構成、築年数、設備仕様(耐震性能、空調システム、駐車場収容台数など)、管理状況(清掃や警備の質)などを、現地調査や仲介会社からのヒアリングを通じて徹底的に洗い出します。

- SWOT分析: 調査結果をもとに、自社ビルの「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を整理し、市場における自社の立ち位置を明確にします。

このプロセスを通じて、「なぜこのビルは空室が埋まらないのか」「市場の中でこのビルが持つ独自の価値は何か」「どのようなテナントにアプローチすべきか」といった、戦略立案の核となる問いに対する答えを導き出します。

テナント募集の戦略立案

マーケット調査と分析で得られた客観的な情報をもとに、具体的なテナント募集の戦略、すなわち「リーシングプラン」を策定します。これは、リーシング活動の設計図となる非常に重要なプロセスです。

戦略立案には、主に以下の要素が含まれます。

- ターゲットテナントの設定: どのような業種、企業規模、企業文化を持つテナントを誘致するのかを明確に定義します。例えば、「成長著しいITベンチャー企業」「安定した財務基盤を持つ士業法人」「グローバルに展開する外資系企業の日本支社」など、具体的であればあるほど、その後のアプローチがシャープになります。ビルの特性とターゲットのニーズが合致する「相思相愛」の関係を築くことが理想です。

- 募集条件の設定:

- 賃料: 競合ビルの水準や自社ビルの価値を総合的に勘案し、目標とする募集賃料を設定します。月々の賃料(グロス賃料)だけでなく、敷金(保証金)、礼金、更新料などの諸条件も決定します。

- インセンティブ: テナントの誘致を促進するため、一定期間の賃料を免除する「フリーレント」や、内装工事費の一部をオーナーが負担する「内装勘定(T.I.)」などのインセンティブ(特典)をどの程度まで許容するか、方針を定めます。

- 募集区画の計画: 大きな空室区画をそのまま募集するのか、あるいは複数の小さな区画に分割して募集するのかを決定します。市場の需要動向(大企業の一括移転ニーズが多いか、中小企業の小規模ニーズが多いか)を見極める必要があります。

- プロモーション計画:

- 協力仲介会社の選定: どの不動産仲介会社に重点的に情報提供や営業協力を依頼するかを計画します。大手仲介会社だけでなく、特定の業種やエリアに強みを持つ専門性の高い仲介会社との関係構築も重要です。

- 広告・宣伝: 物件パンフレット、ウェブサイト、VR内覧コンテンツなどの販促ツールを準備し、不動産ポータルサイトへの掲載や業界紙への広告出稿など、具体的なプロモーション活動を計画します。

この戦略立案の段階で、「誰に、何を、いくらで、どのようにして届けるか」というマーケティングの基本骨格を固めることが、効率的で効果的なリーシング活動の鍵となります。

テナントの誘致活動(リーシング営業)

策定した戦略に基づき、いよいよ実際のテナント誘致活動(営業活動)を開始します。これはリーシング業務の中で最も目に見えやすい部分ですが、その成功は地道な関係構築に支えられています。

主な活動内容は以下の通りです。

- 仲介会社へのアプローチ(ブローカーズ・アプローチ): オフィスリーシング市場では、テナントの多くが仲介会社を通じて物件を探します。そのため、仲介会社との良好な関係構築は極めて重要です。

- 情報提供: 物件資料を持参して定期的に訪問し、空室情報や募集条件の変更などを迅速に伝えます。

- 物件説明会の開催: 仲介会社の営業担当者を集めて物件の魅力や特徴を直接説明し、内覧会を実施します。

- リレーション構築: 日常的な情報交換を通じて信頼関係を築き、「あのビルなら良いテナントを紹介したい」と思ってもらえる存在になることを目指します。

- テナント候補へのアプローチ: 仲介会社からの紹介が基本ですが、場合によっては企業の移転情報を独自にキャッチし、直接アプローチすることもあります。

- 内覧対応: 興味を持ったテナント候補をビルに案内します。単に設備を説明するだけでなく、その企業がそのオフィスで働くことでどのようなメリットを得られるか(生産性向上、人材採用、ブランディングなど)を具体的にイメージさせるプレゼンテーションが求められます。

契約条件の交渉と締結

テナント候補が入居の意思を示すと、契約に向けた具体的な条件交渉のフェーズに入ります。これは、オーナーの利益とテナントの要望をすり合わせる、リーシング担当者の腕の見せ所です。

交渉の対象となる項目は、賃料やフリーレントだけでなく、以下のように多岐にわたります。

- 契約期間: 2年間の普通借家契約か、より長期の定期借家契約か。

- 敷金(保証金): 賃料の何か月分を預かるか。

- 原状回復の範囲: 退去時にどこまで内装を元に戻す必要があるか。

- 内装工事: 工事の区分(A工事・B工事・C工事)や、工事期間中のルール。

- 特約条項: ビルの使用に関する特別なルール(看板の設置、利用時間の制限など)。

交渉においては、単に値引き要求に応じるのではなく、代替案を提示するなどの創造的なアプローチが求められます。例えば、「賃料の引き下げは難しいですが、その代わりにフリーレント期間を1ヶ月延長します」といった提案で、双方にとって満足度の高い合意点(Win-Win)を目指します。

交渉がまとまれば、宅地建物取引士による重要事項説明を経て、賃貸借契約書を取り交わし、契約締結となります。法的な知識と細心の注意が要求されるプロセスです。

既存テナントとの関係構築

リーシングの仕事は、新規テナントの契約を締結したら終わりではありません。むしろ、そこからが重要です。入居中の既存テナントに満足してもらい、できるだけ長く入居し続けてもらうための活動(リテンション)は、安定したビル経営の生命線です。

なぜなら、一般的に新規テナントを獲得するためのコスト(仲介手数料、広告費、空室期間の損失など)は、既存テナントを維持するコストよりもはるかに高いからです。

具体的な活動内容は以下の通りです。

- 定期的なコミュニケーション: PM担当者と連携し、定期的にテナントを訪問して、ビルの使い心地や要望などをヒアリングします。

- 増床・移転ニーズの把握: テナントの事業が拡大し、より広いスペースが必要になった場合(増床)、ビル内で適切な空き区画を提案することで、外部への流出を防ぎます。

- 契約更新時の交渉: 契約期間の満了が近づいたテナントに対し、良好な関係を背景にスムーズな更新手続きを進めます。

このように、リーシング業務は市場分析から始まり、既存テナントとの関係構築まで続く、長期的かつ継続的なサイクルなのです。それぞれのプロセスで専門的な知識とスキルが求められる、奥の深い仕事と言えるでしょう。

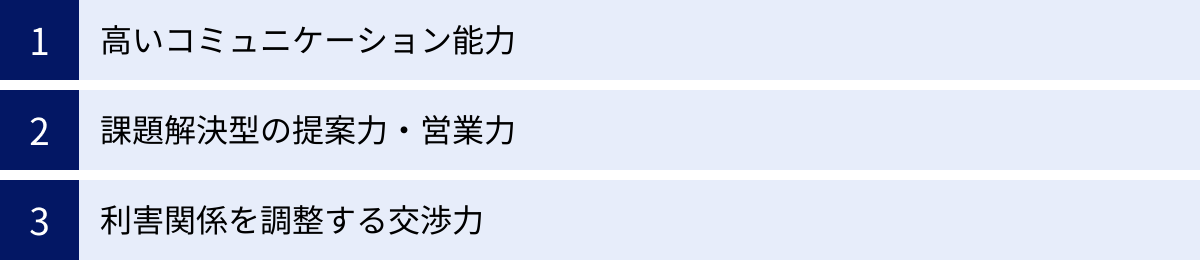

リーシング担当者に求められる3つのスキル

オフィスビルのリーシングは、不動産に関する知識や経験はもちろんのこと、多様なステークホルダーと関わりながら複雑な課題を解決していくため、人間力ともいえるヒューマンスキルが極めて重要になります。ここでは、特にリーシング担当者にとって不可欠とされる3つのコアスキルについて、具体的なシーンを交えながら深掘りしていきます。

① 高いコミュニケーション能力

リーシング担当者は、日々、実に様々な立場の人々と接します。ビルオーナー、テナント企業の経営者や担当者、不動産仲介会社の営業担当者、そして社内のPM(プロパティマネジメント)やBM(ビルディングマネジメント)の担当者など、関わる相手は多岐にわたります。これらの異なる利害や関心を持つ人々の間に立ち、円滑に物事を進めるための潤滑油となるのが、高いコミュニケーション能力です。

この能力は、いくつかの側面に分解して考えることができます。

- 傾聴力: 相手の話をただ聞くだけでなく、その言葉の裏にある真のニーズや意図、懸念を深く理解する力です。例えば、テナント候補が「もう少し広いスペースはないですか?」と尋ねたとき、その言葉通りに受け取るだけでは不十分です。「なぜ広いスペースが必要なのか?」を掘り下げて聞くことで、「人員が増える計画がある」のか、「ゆったりとしたレイアウトで企業ブランディングを高めたい」のか、「Web会議用の個室ブースを多数設置したい」のか、その背景にある真の課題が見えてきます。課題を正確に把握して初めて、的確な提案が可能になるのです。同様に、仲介会社の担当者との雑談の中から、市場の最新トレンドや競合ビルの動向といった貴重な情報を引き出すのも、優れた傾聴力があってこそです。

- 説明力・プレゼンテーション能力: 物件の持つ価値や魅力を、相手の関心に合わせて論理的かつ魅力的に伝える力です。単に「このビルは駅から徒歩5分です」と事実を述べるのではなく、「駅からビルまで屋根付きのアーケードが続いていますので、雨の日でも快適に通勤できます。これは、社員満足度の向上に繋がり、採用活動においても有利なポイントになります」というように、事実(Fact)を相手の利益(Benefit)に変換して伝えることが重要です。特に内覧時には、ビルのハードスペックだけでなく、その空間で働くことで生まれるであろうポジティブな未来を、生き生きと語るストーリーテリングの能力が求められます。

- 関係構築力: 一過性の取引で終わらせず、長期的な信頼関係を築く力です。特に、リーシングの成否を大きく左右する不動産仲介会社との関係は重要です。定期的に訪問して情報交換を行う、有益な情報を提供してくれた際には感謝を伝える、といった地道な活動の積み重ねが、「何か良い案件があったら、まずあの人に相談しよう」という信頼に繋がります。これは、「情報が集まるハブ」としてのポジションを確立する上で不可欠なスキルです。

これらのコミュニケーション能力は、すべての業務の土台となります。相手の心を開かせ、信頼を勝ち取り、円滑な協力関係を築くことで、複雑なリーシング業務を成功に導くことができるのです。

② 課題解決型の提案力・営業力

現代のリーシング営業は、単に物件のスペックを説明して売り込む「モノ売り」のスタイルでは成功しません。テナント企業が抱える経営上の課題に対し、オフィスの移転や改善を通じてその解決策を提示する「コト売り」、すなわち「課題解決型(ソリューション型)」のアプローチが求められます。

このアプローチは、従来の営業スタイルとは根本的に思考プロセスが異なります。

【従来の営業(モノ売り)】

- 自社物件の「広さ」「賃料」「設備」などの特徴を説明することに終始する。

- 「この物件はいかがですか?」と、商品を押し付ける形になりがち。

【課題解決型の営業(コト売り)】

- 課題のヒアリング: まず、テナント候補が現在抱えている経営課題を深くヒアリングします。「優秀なエンジニアの採用に苦戦している」「部門間の連携が少なく、新しいアイデアが生まれにくい」「社員のエンゲージメントが低下している」など、オフィスに直接関係ないと思われるような課題まで掘り下げます。

- 課題とオフィスの結びつけ: 把握した課題に対し、自社物件がどのように貢献できるかを考えます。

- 人材採用の課題 → 「当ビルにはIT企業が多く集積しており、勉強会などの交流も盛んです。ここにオフィスを構えること自体が、エンジニアにとって魅力的な環境となり、採用ブランディングに繋がります」

- コミュニケーション不足の課題 → 「この開放的な共用ラウンジやカフェスペースを活用すれば、偶発的な出会いや部署を超えたコミュニケーションが活性化し、イノベーションの土壌が育まれます」

- エンゲージメント低下の課題 → 「窓から緑豊かな公園が望めるこの環境は、従業員のストレスを軽減し、ウェルビーイング(心身の健康)を向上させます。働きやすい環境は、会社への帰属意識を高める効果が期待できます」

- ソリューションの提案: このように、自社物件を単なる「箱」としてではなく、テナントの経営課題を解決するための「戦略的ツール」として位置づけ、その価値を提案します。

この課題解決型の提案力を身につけるには、不動産の知識だけでなく、様々な業界のビジネスモデルや経営トレンドに関する幅広い知識、そして顧客のビジネスを深く理解しようとする探究心が不可欠です。顧客の成功を自らの成功と捉え、真のパートナーとなることを目指す姿勢が、最終的に大きな成果となって返ってくるのです。

③ 利害関係を調整する交渉力

リーシングの最終段階である契約条件の交渉は、担当者の力量が最も試される場面の一つです。ここでの交渉相手は、主にテナント候補となりますが、その背後には「少しでも有利な条件で入居したい」というテナントの意向と、「収益を最大化したい」というビルオーナーの意向が存在します。この相反する利害を調整し、双方が納得できる着地点を見つけ出すのが、リーシング担当者に求められる交渉力です。

優れた交渉力は、単なる駆け引きや押し引きの強さではありません。以下の要素から構成される、論理的かつ創造的なスキルです。

- 論理的な根拠の提示: なぜこの賃料が妥当なのか、なぜこの条件は譲れないのかを、マーケットデータや競合ビルの事例といった客観的な根拠に基づいて説明する能力。感情論ではなく、ロジックで相手を説得します。

- 代替案の提示能力(BATNAの構築): 交渉が行き詰まった際に、別の選択肢を提示して突破口を開く力です。例えば、テナント側から厳しい賃料減額を要求されたとします。これをゼロか百かで判断するのではなく、「ご提示の賃料では難しいですが、その代わり、契約期間を通常より長い5年としていただけるなら、フリーレントを2ヶ月追加するというご提案はいかがでしょうか」といった代替案を提示します。これにより、オーナー側は長期の安定収入を確保でき、テナント側は初期コストを抑えられるという、双方にとっての価値を交換することが可能になります。

- 冷静な判断力と全体最適の視点: 交渉中は、時に厳しい要求に直面することもあります。しかし、そこで感情的になったり、目先の契約欲しさに安易に譲歩したりしてはいけません。常に冷静さを保ち、一つの条件だけでなく、契約全体のパッケージとして「オーナーにとっての利益」が最大化されているかを判断する大局観が必要です。

- 法務・財務知識: 交渉の土台となる賃貸借契約書の内容や、関連法規(借地借家法など)を正確に理解していることが大前提です。また、提示した条件がビルの収支にどのような影響を与えるかを理解する財務的な知識も、説得力のある交渉には不可欠です。

優れた交渉とは、相手を打ち負かすことではなく、共に価値を創造し、長期的に良好な関係を築くための第一歩です。このスキルを磨くことが、一流のリーシング担当者への道と言えるでしょう。

リーシング業務で有利になる資格

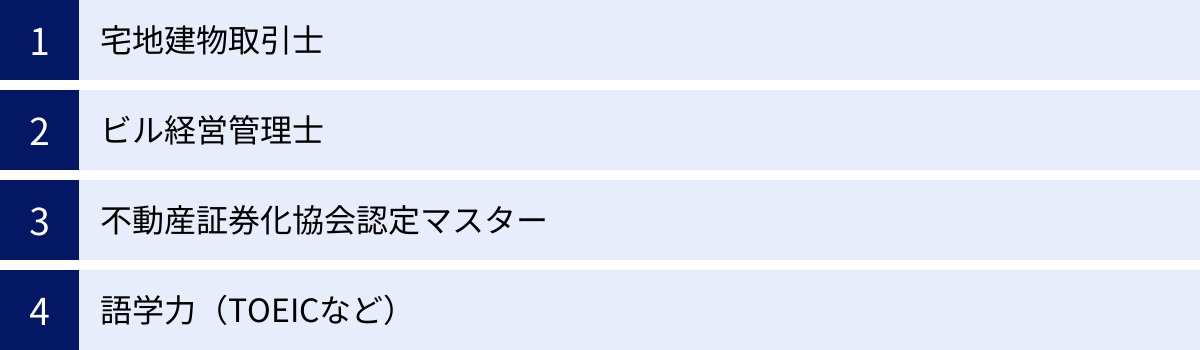

オフィスビルのリーシング業務を遂行する上で、必ずしも特定の資格が必須というわけではありません。実務経験を通じて培われるスキルやネットワークが最も重要であることは事実です。しかし、特定の資格を保有していることは、専門知識を有していることの客観的な証明となり、顧客や関係者からの信頼獲得に繋がります。また、知識を体系的に学ぶことで、業務の質を向上させ、キャリアアップの可能性を広げる上でも非常に有利に働きます。

ここでは、リーシング業務に携わる際に特に役立つ代表的な資格を4つ紹介します。

宅地建物取引士

「宅建(たっけん)」の通称で知られる宅地建物取引士は、不動産取引の専門家であることを証明する国家資格であり、不動産業界で働く上での「パスポート」とも言える最も基本的かつ重要な資格です。

- なぜ有利か:

リーシング業務の最終段階である賃貸借契約の締結において、宅地建物取引士には法律で定められた独占業務があります。具体的には、契約内容に関する重要な事項をテナントに説明する「重要事項説明」と、その説明書(35条書面)および契約書(37条書面)への記名です。これらの業務は宅地建物取引士でなければ行うことができません。

リーシング担当者自身がこの資格を持っていれば、契約プロセスを自社内で完結でき、業務のスピードと柔軟性が格段に向上します。また、資格取得の過程で学ぶ民法や借地借家法といった法律知識は、日々の交渉や契約書作成において、法的なリスクを回避し、論理的な根拠を持って業務を進めるための強力な武器となります。テナントやオーナー、仲介会社にとっても、宅建士という国家資格保有者から説明を受けることは、大きな安心感と信頼に繋がります。

(参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構 公式サイト)

ビル経営管理士

ビル経営管理士は、ビルの企画・立案から、テナントの賃貸借、運営維持管理に至るまで、ビル経営に関する総合的な知識と能力を認定する民間資格です。公益社団法人日本ビルヂング協会連合会が認定しています。

- なぜ有利か:

この資格の最大のメリットは、リーシングを「点」ではなく「面」で捉える、経営的な視点を養えることです。リーシング業務は、PM(プロパティマネジメント)の一部であり、BM(ビルディングマネジメント)とも密接に関連しています。ビル経営管理士の学習を通じて、賃料設定がビルの収支計画に与える影響、長期修繕計画とリーシング戦略の連動、省エネや環境配慮がビルの付加価値にどう繋がるかなど、より大局的な観点から物事を考えられるようになります。

特に、オーナーに対してリーシング戦略を提案する際に、その戦略がLCC(ライフサイクルコスト)や不動産投資の採算性にどう貢献するかを具体的に説明できるようになるため、提案の説得力が格段に増します。PMやBMの業務への深い理解は、社内外の関係者との円滑な連携にも繋がり、リーシング担当者としての価値を一層高めてくれるでしょう。宅建士が「取引」のプロであるのに対し、ビル経営管理士は「経営・運営」のプロと位置づけられ、両方を取得することでキャリアの幅は大きく広がります。

(参照:公益社団法人 日本ビルヂング協会連合会 公式サイト)

不動産証券化協会認定マスター

不動産証券化協会認定マスターは、一般社団法人不動産証券化協会が認定する資格で、不動産と金融を融合させた「不動産証券化」に関する高度な専門知識を証明します。J-REIT(不動産投資信託)や私募ファンドなど、不動産を金融商品として扱う分野のプロフェッショナルを目指すための資格です。

- なぜ有利か:

現代の大型オフィスビルの多くは、J-REITや国内外の不動産ファンドによって所有されています。これらのオーナー(投資家)が最も重視するのは、当然ながら投資リターンの最大化です。不動産証券化協会認定マスターの資格取得を通じて、IRR(内部収益率)やNCF(純営業収益)といった投資指標を深く理解し、投資家の視点から不動産を評価する能力が身につきます。

これにより、リーシング担当者は、自らのリーシング活動がこれらの投資指標にどのように貢献するのかを、AM(アセットマネージャー)などの専門家と対等に議論できるようになります。「このテナントをこの条件で誘致することが、将来の物件売却価格(キャピタルゲイン)にこれだけプラスの影響を与えます」といった、より高度で説得力のある提案が可能になるのです。リーシングの現場から、PM、そしてAMへとキャリアアップを目指す上で、極めて強力な武器となる資格です。

(参照:一般社団法人 不動産証券化協会 公式サイト)

語学力(TOEICなど)

厳密には資格ではありませんが、グローバル化が進む現代のオフィス市場において、ビジネスレベルの語学力、特に英語力は、他のスキルや資格と掛け合わせることで市場価値を飛躍的に高める要素です。

- なぜ有利か:

東京をはじめとする大都市のオフィス市場では、外資系企業が非常に重要なテナントとなっています。これらの企業とのコミュニケーション、交渉、契約書の読解・作成には、当然ながら高度な英語力が求められます。また、ビルオーナーが海外の不動産ファンドであるケースも少なくありません。その場合、オーナーへのレポーティングや戦略提案も英語で行う必要があります。

ビジネスレベルの英語力を有するリーシング担当者は、こうした外資系テナントや海外投資家に関連する案件を一手に担うことができるため、社内で非常に重宝され、活躍の場が大きく広がります。世界的な不動産サービス会社(JLL、CBREなど)への転職や、海外案件に携わるキャリアも視野に入ってきます。具体的な指標としては、TOEICスコアで言えば860点以上など、専門的な内容について議論できるレベルが一つの目安となるでしょう。

これらの資格やスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。自身の現在の業務内容と将来のキャリアプランを見据え、戦略的に学習を進めていくことが重要です。

リーシング業務を行っている主な会社の種類

オフィスビルのリーシングという仕事に興味を持った場合、具体的にどのような企業でそのキャリアを築くことができるのでしょうか。リーシング業務は、企業の立ち位置(オーナー側か、管理者側か、仲介側か)によって、その役割や仕事のスタイルが異なります。ここでは、リーシング業務を担う代表的な3つの会社の種類を挙げ、それぞれの特徴やキャリアパスについて解説します。

| 会社の種類 | 主な役割・立ち位置 | 扱う物件の特徴 | 仕事のスタイル | キャリアパスの方向性 |

|---|---|---|---|---|

| 不動産デベロッパー | オーナー(貸主) | 自社で開発・所有する大規模・最新鋭の物件が中心 | 長期的な視点で、街づくりやビル全体のブランド構築を主導 | 開発、アセットマネジメントなど、社内の多様な不動産関連業務 |

| プロパティマネジメント会社 | オーナーの代理人(運営管理者) | デベロッパー系、独立系など様々。多様な規模・グレードの物件 | オーナーの意向を汲み、現場でリーシングの実務を遂行する部隊 | リーシングの専門家、または物件運営全体の統括者(PM) |

| 不動産仲介会社 | テナントまたはオーナーの代理人(仲介者) | 市場に存在するあらゆる物件。情報量が強み | 成果主義。スピーディーなマッチングと契約成立が目標 | 仲介のトッププレイヤー、売買仲介やコンサルティングへの展開 |

不動産デベロッパー

三井不動産、三菱地所、住友不動産に代表されるような不動産デベロッパーは、都市の再開発や大規模なオフィスビルの企画・開発から、所有・運営までを一貫して手掛ける企業です。

- 役割と特徴:

デベロッパーにおけるリーシングは、自社がオーナー(貸主)という絶対的な立場で、自社物件の価値を最大化するために行われます。彼らが手掛けるのは、多くの場合、その時代を象徴するようなランドマークタワーや最新鋭の設備を備えたハイグレードビルです。

仕事の最大の特徴は、非常に長期的かつ大局的な視点が求められる点です。単に目の前の空室を埋めるのではなく、「このビル、ひいてはこの街全体の魅力を高めるためには、どのようなテナントミックスが最適か」を考えます。開発の企画段階からリーシング戦略は始まっており、コンセプトに合致した核となるテナント(アンカーテナント)の誘致に何年もかけることもあります。自社の強力なブランド力と資金力を背景に、リーシング戦略の意思決定を自ら行えるのが最大の魅力です。 - キャリアパス:

リーシング部門で経験を積んだ後、用地取得、ビル開発、アセットマネジメント、商業施設の運営など、社内の様々な不動産関連部署へ異動する可能性があります。不動産に関する幅広い知識と経験を積むことができ、総合的なプロフェッショナルを目指せる環境です。

プロパティマネジメント会社

プロパティマネジメント(PM)会社は、デベロッパー、J-REIT、機関投資家、個人オーナーなど、様々なビルオーナーから委託を受け、リーシングを含む不動産の運営管理業務を専門に行う企業です。デベロッパーのグループ会社(例:三井不動産ビルマネジメント)もあれば、独立系の会社も存在します。

- 役割と特徴:

PM会社は、リーシング実務の最前線を担う部隊と言えます。オーナーの代理人として、策定されたリーシング戦略に基づき、仲介会社と連携しながらテナント誘致活動を遂行します。扱う物件は、都心のSクラスビルから地方都市の中小規模ビルまで多岐にわたり、多種多様な物件のリーシングを経験できるのが特徴です。

仕事のスタイルは、オーナーの意向を正確に汲み取り、それを実現するための実行力が求められます。定期的にオーナーへ稼働状況やマーケット動向を報告し、新たなリーシング戦略を提案する役割も担います。現場感覚を磨き、リーシングの実務スキルを徹底的に高めたい場合に最適な環境です。 - キャリアパス:

リーシングのスペシャリストとして専門性を極める道と、リーシングの経験を活かして、収支管理や建物管理まで含めた物件運営全体を統括するプロパティマネージャーを目指す道の二つが主なキャリアパスとなります。

不動産仲介会社

不動産仲介会社は、オフィスを「借りたい」テナントと、「貸したい」オーナーの間に立ち、両者を結びつけて賃貸借契約の成立を仲介する企業です。JLLやCBREといった外資系の総合不動産サービス会社から、国内の専門仲介会社まで様々です。

- 役割と特徴:

仲介会社は、圧倒的な情報力が武器です。市場に出ているあらゆる物件情報と、「いつ頃、どのようなオフィスに移転したい」というテナントの生のニーズ情報を最も多く保有しています。デベロッパーやPM会社にとって、仲介会社はリーシングを成功させるための不可欠なパートナーです。

仲介会社での仕事は、二つの側面があります。一つは、移転を検討している企業の代理人として最適な物件を探し出すテナント側仲介(テナントレプリゼンテーション)。もう一つは、オーナーやPM会社から依頼を受け、テナントを探すオーナー側仲介(リーシングエージェント)です。

仕事のスタイルは、契約を成立させることで得られる仲介手数料が収益源となるため、成果主義の色彩が強いのが特徴です。スピーディーな対応と、高い営業力が求められます。 - キャリアパス:

まずは仲介営業として実績を積み、トッププレイヤーを目指すのが一般的です。その後、大規模な移転プロジェクトのコンサルティングや、オフィスの売買仲介、不動産戦略に関するアドバイザリー業務など、より専門性の高い分野へキャリアを展開していく道もあります。

このように、同じ「リーシング」という業務でも、所属する会社の種類によってその立ち位置や求められる役割は大きく異なります。自身の適性や将来のキャリアビジョンを踏まえ、どのフィールドで挑戦したいかを考えることが重要です。

まとめ

本記事では、オフィスビルの「リーシング」という専門的な業務について、その定義から、PM・BMとの違い、具体的な仕事内容、求められるスキル、有利になる資格、そして活躍の場となる主な会社の種類まで、多角的に解説してきました。

改めて、この記事の要点を振り返ります。

- リーシングとは、単なる空室対策ではなく、オフィスビルの資産価値を最大化するための、能動的かつ戦略的なテナント誘致活動です。ビルのブランドを構築し、収益性を高める経営の中核を担う業務と言えます。

- リーシングは、物件の運営管理全般を担うPM(プロパティマネジメント)や、物理的な建物を維持管理するBM(ビルディングマネジメント)と密接に連携します。PM・BMが「守り」と「運営」を固めることで、リーシングという「攻め」の活動が最大限の効果を発揮します。

- リーシングの仕事は、マーケット分析に始まり、戦略立案、仲介会社への営業、テナントとの交渉、そして契約後の既存テナントとの関係構築まで、長期的かつ多岐にわたるサイクルで構成されています。

- 成功するリーシング担当者には、多様な関係者と円滑に意思疎通を図る「高いコミュニケーション能力」、テナントの経営課題を解決する「課題解決型の提案力」、そして相反する利害を調整しWin-Winの合意を形成する「交渉力」という、3つのコアスキルが不可欠です。

- キャリアを築く上では、宅地建物取引士やビル経営管理士といった資格が専門性の証明となり、大きな強みとなります。また、活躍の場も、オーナーの立場で戦略を主導する不動産デベロッパー、リーシング実務の最前線を担うプロパティマネジメント会社、情報力を武器にマッチングを行う不動産仲介会社など、多岐にわたります。

働き方の多様化、サステナビリティ(SDGs、ESG投資)への関心の高まり、テクノロジーの進化など、オフィスビルを取り巻く環境は絶えず変化しています。これからのリーシング担当者には、こうした社会の変化を敏感に捉え、テナントに新たな価値を提供できるオフィス空間を創造していく力が、ますます求められることになるでしょう。

リーシングは、ビルのポテンシャルを最大限に引き出し、都市の活性化にも貢献できる、非常にダイナミックでやりがいのある仕事です。この記事が、オフィスビルのリーシングという奥深い世界への理解を深め、皆様のビジネスやキャリアを考える上での一助となれば幸いです。