オフィスビルを賃貸する際、多くの企業が注目するのは賃料や立地、そして自社が利用する「専有部」の広さやレイアウトです。しかし、快適で生産性の高いオフィス環境を実現するためには、それと同じくらい「共用部」の質と管理状態が重要になります。エントランスや廊下、トイレといった共用部は、企業の顔であり、従業員の満足度を左右し、ひいてはビル全体の資産価値にも影響を与える重要な要素です。

本記事では、オフィスビルの「共用部」に焦点を当て、その定義や具体的な範囲、管理の重要性から内覧時のチェックポイントまで、網羅的に解説します。これからオフィスの移転を検討している企業の担当者様はもちろん、現在入居中のオフィスの環境改善を考えている方にも役立つ情報を提供します。

この記事を読むことで、以下の点が明らかになります。

- 共用部と専有部の明確な違い

- 共用部の管理がなぜ重要なのか

- オフィス移転の内覧時に確認すべき共用部のポイント

- 共益費の内訳と仕組み

- 他のテナントと共用部を快適に利用するためのマナー

オフィス選びで後悔しないためには、専有部だけでなく共用部にも目を向けることが不可欠です。本記事を通じて、共用部に関する知識を深め、より良いオフィス環境選びの一助としてください。

目次

オフィスビルの共用部とは

オフィスビルにおける「共用部」とは、一体どのようなスペースを指すのでしょうか。この基本的な理解は、賃貸借契約を結ぶ上でも、入居後の快適なオフィスライフを送る上でも非常に重要です。ここでは、共用部の定義から専有部との違い、そして法律上の区分について詳しく解説します。

共用部の定義と基本的な考え方

オフィスビルにおける「共用部」とは、特定のテナントが独占的に使用する「専有部」以外のすべての部分を指し、ビルに入居するすべてのテナントが共同で利用するスペースのことです。共用部分は「共用エリア」や「パブリックスペース」とも呼ばれます。

この共用部の基本的な考え方は、建物の機能性、安全性、そして快適性を維持するために不可欠な存在である、という点に集約されます。例えば、各テナントのオフィス(専有部)へアクセスするためには廊下やエレベーターが必要ですし、衛生的な環境を保つためにはトイレや給湯室が欠かせません。また、火災や地震などの非常時には、階段や避難通路が命を守る重要な役割を果たします。

これらのスペースは、特定のテナントだけのものではなく、ビル全体の価値を構成する共有財産です。そのため、その維持管理はビルオーナーや管理会社の責任において行われ、その費用は各テナントが「共益費」や「管理費」として分担して負担するのが一般的です。

共用部の概念を理解することは、なぜ共益費を支払う必要があるのか、そしてなぜ共用部の利用には一定のルールやマナーが求められるのかを理解する上で、すべてのテナントにとっての基礎知識となります。質の高い共用部は、そこで働く人々の満足度を高めるだけでなく、来訪者に良い印象を与え、企業のブランドイメージ向上にも貢献するのです。

専有部との明確な違い

共用部をより深く理解するためには、「専有部」との違いを明確に区別することが重要です。この二つの区別が曖昧だと、トラブルの原因となることもあります。

「専有部」とは、賃貸借契約に基づき、特定のテナントが独占的に使用する権利を持つ区画を指します。具体的には、企業がオフィスとして利用する室内のスペースがこれにあたります。この空間内では、テナントは原則として自由に内装を変更したり、什器を配置したりできます(ただし、契約内容やビル規定の範囲内に限ります)。賃料の直接的な対価となるのが、この専有部の利用権です。

一方、前述の通り「共用部」は全テナントが共同で利用するスペースです。この違いを具体的に整理すると、以下のようになります。

| 比較項目 | 共用部 | 専有部 |

|---|---|---|

| 定義 | 全テナントが共同で利用する部分 | 特定のテナントが独占的に利用する部分 |

| 具体例 | エントランス、廊下、エレベーター、共用トイレ、給湯室、屋上など | 契約したオフィス区画の内部空間 |

| 利用権者 | ビルに入居する全テナントおよびその関係者 | 契約した特定のテナントおよびその関係者 |

| 管理責任者 | ビルオーナー、ビル管理会社 | 賃借人(テナント) |

| 費用負担 | 共益費・管理費として全テナントで分担 | 賃料として契約テナントが全額負担 |

| 内装変更の自由度 | 原則として不可(ビル全体の統一性が重視される) | 契約範囲内で比較的自由(原状回復義務あり) |

| 清掃 | ビル管理会社が実施 | テナントが自社の責任で実施 |

では、専有部と共用部の物理的な境界線はどこにあるのでしょうか。これは一般的に、壁、床、天井によって区画された内側が専有部とされています。具体的には、壁の中心線を境界とする「壁心(へきしん・かべしん)」と、壁の内側を境界とする「内法(うちのり)」という二つの考え方があります。賃貸オフィスでは、一般的に「内法」で計算された面積が賃貸面積(専有面積)として契約書に記載されることが多いです。

また、窓ガラスや玄関ドア、バルコニーの扱いには注意が必要です。これらは専有部に付属しているように見えますが、多くの場合、法律上や管理規約上は共用部として扱われます。窓ガラスは外観の統一性や建物の安全性の観点から、玄関ドアも防犯や防火の観点から共用部とされ、テナントが勝手に交換したり、デザインを変更したりすることはできません。

このように、専有部と共用部の違いと境界を正しく理解することは、責任の所在を明確にし、不要なトラブルを避けるために非常に重要です。契約前には、図面や契約書でその範囲をしっかりと確認することが推奨されます。

法律における共用部と専有部の区分

オフィスビルの共用部と専有部の区分は、当事者間の契約だけでなく、法律によってもその考え方が定められています。特に参考になるのが、マンションなどの区分所有建物を対象とした「建物の区分所有等に関する法律(通称:区分所有法)」です。賃貸オフィスビルは一棟の建物を一人のオーナーが所有しているケースが多く、厳密には区分所有建物ではありませんが、共用部・専有部の考え方の基礎として広く準用されています。

区分所有法では、共用部を大きく二つの種類に分けて定義しています。

- 法定共用部分

これは、法律上、当然に共用部分となることが定められている部分です。建物の構造上、独立した区画として利用することができず、建物の維持に不可欠な要素が該当します。- 具体例: 躯体部分(柱、壁、床、梁)、廊下、階段、エレベーター室、電気室、機械室、屋上、建物の基礎部分など。

- これらの部分は、仮に誰かが独占してしまうと、建物の機能そのものが成り立たなくなるため、法律で明確に共用部分とされています。登記することもできません。

- 規約共用部分

これは、本来は専有部分として独立して利用できる構造を持っているものの、管理規約によって共用部分と定められた部分を指します。- 具体例: 管理人室、集会室、共用の物置、ビルによっては共用会議室やラウンジなど。

- これらのスペースは、規約で定めることによって、特定の誰かの所有物ではなく、全区分所有者(オフィスビルの場合は全テナント)のための共有財産となります。規約共用部分は、その旨を登記することが可能です。

賃貸オフィスビルの場合、これらの区分所有法の考え方を基に、賃貸借契約書やそれに付随する管理規約(または使用細則)で、共用部と専有部の範囲、およびそれぞれの利用ルールが具体的に定められています。

例えば、契約書には「賃借人は、本件建物のうち、別紙図面に斜線で示された部分(専有部分)を使用収益するものとし、その他の部分(共用部分)については、本契約および管理規約の定めに従って利用することができる」といった形で明記されます。

契約を締結する際には、賃料を支払う対象である専有部の範囲はもちろんのこと、共用部の範囲と利用条件、禁止事項などを契約書や管理規約で入念に確認することが極めて重要です。特に、バルコニーの使用権や看板の設置場所など、共用部と専有部の境界にあり、判断が分かれやすい項目については、事前にビルオーナーや管理会社に確認し、書面で合意を得ておくと、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

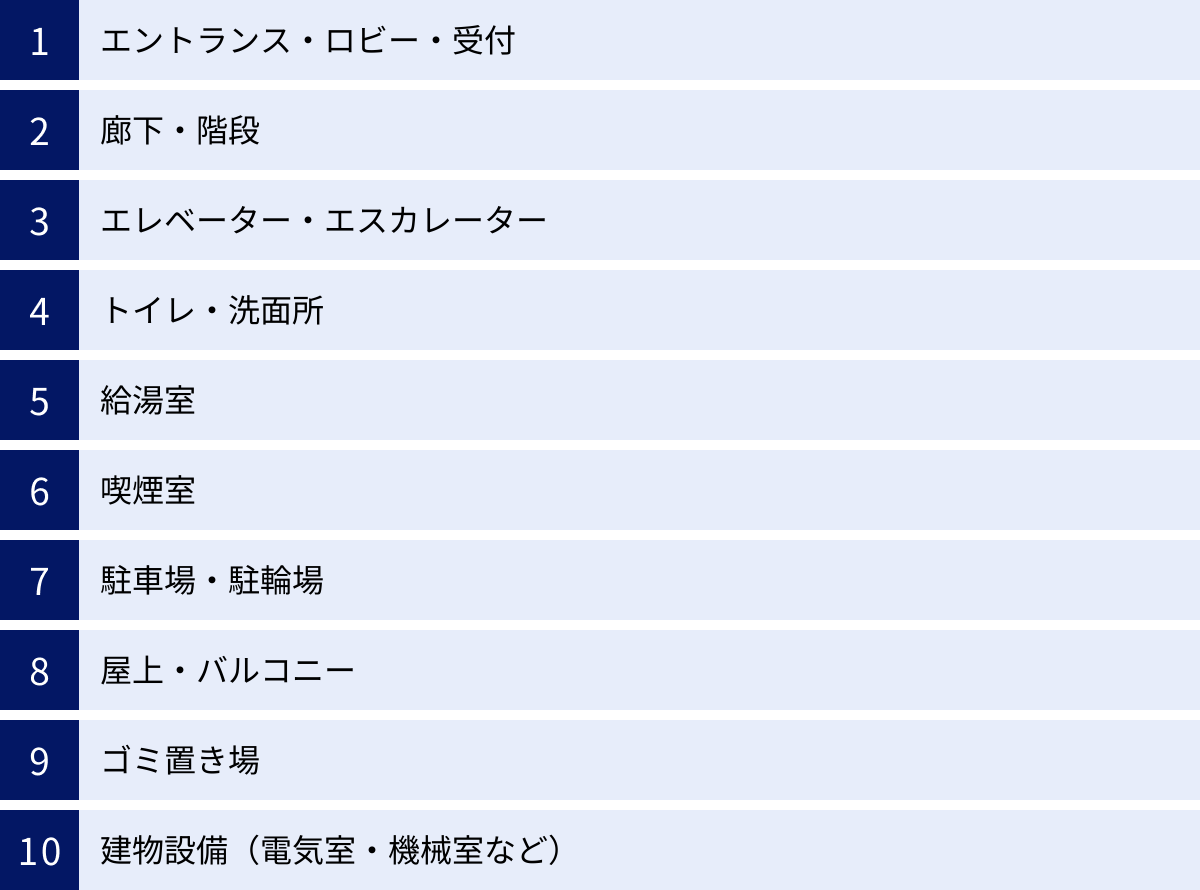

オフィスビルの共用部に含まれる具体的な範囲

「共用部」という言葉は理解できても、具体的にどの場所がそれに該当するのかを把握しておくことは、日々のオフィス利用や移転先の検討において非常に役立ちます。ここでは、オフィスビルの共用部に含まれる代表的な場所を一つひとつ取り上げ、その役割や特徴について解説します。

エントランス・ロビー・受付

エントランスやロビーは、オフィスビルの「顔」とも言える最も重要な共用部です。顧客や取引先、採用候補者など、外部の人が最初に足を踏み入れる場所であり、そのビルのグレードや管理品質、ひいては入居企業の第一印象を決定づけます。広く開放的な空間、洗練されたデザイン、清潔感のある床や壁、明るい照明などは、来訪者にポジティブな印象を与えます。常駐の受付やコンシェルジュがいる場合は、その対応品質もビルの評価に直結します。

廊下・階段

廊下や階段は、エントランスから各テナントの専有部へ、あるいはビル内の他の共用施設へと人々を導く動線です。日常的に多くの人が行き交うため、幅が十分に確保されているか、照明は明るいか、床材は滑りにくく清潔かといった点が快適性を左右します。また、階段は非常時の重要な避難経路でもあるため、物が置かれておらず、常に安全に通行できる状態に保たれていることが法律(消防法)でも義務付けられています。

エレベーター・エスカレーター

高層化が進む現代のオフィスビルにおいて、エレベーターは不可欠な垂直移動手段です。エレベーターの台数、速度、制御システム(行先階予約システムなど)は、従業員の毎日の通勤ストレスに直接影響します。特に朝の出勤ラッシュ時に「エレベーターがなかなか来ない」という状況は、生産性の低下にも繋がりかねません。内部の清潔さや、防犯カメラの有無、車椅子対応などのバリアフリー設計も重要なチェックポイントです。エスカレーターが設置されているビルでは、その稼働時間やメンテナンス状況も確認しておくと良いでしょう。

トイレ・洗面所

トイレや洗面所は、従業員満足度に直結する極めて重要な共用部です。男女別の個室の数、ウォシュレットの有無、パウダースペースの広さやアメニティの充実度(ハンドソープ、ペーパータオル、マウスウォッシュなど)は、働く環境の快適性を大きく左右します。特に女性従業員にとっては、清潔で使いやすいトイレはオフィス選びの重要な要素となります。定期的な清掃が徹底されているか、臭いや汚れがないかは、ビルの管理レベルを測る分かりやすい指標です。

給湯室

給湯室は、お茶やコーヒーを淹れたり、昼食の準備をしたりと、従業員が休憩時間に利用する共用スペースです。シンクの数や広さ、電子レンジや冷蔵庫の設置スペース、清潔さが保たれているかがポイントになります。他のテナントと共同で利用する場合、利用ルール(ゴミの分別、清掃当番など)が明確に定められているかを確認することが大切です。衛生管理が不十分だと、害虫の発生源になる可能性もあるため注意が必要です。

喫煙室

健康増進法の改正により、屋内は原則禁煙となったため、喫煙者にとっては喫煙室の有無や場所が重要になります。喫煙室がビル内に設置されている場合、その場所(屋内か屋外か)、換気性能、清掃状況がチェックポイントです。分煙が徹底されていないと、非喫煙者の従業員から不満が出る原因にもなります。喫煙室からの煙や臭いが執務エリアに漏れてこないかどうかも確認が必要です。

駐車場・駐輪場

役員車や営業車を利用する企業、あるいは自転車通勤の従業員が多い企業にとっては、駐車場・駐輪場の有無と契約条件は重要な確認事項です。機械式か平置きか、利用可能な台数、月額料金、来客用の駐車スペースがあるかなどを確認しましょう。特に都心部のビルでは駐車場の確保が難しい場合も多いため、近隣の月極駐車場の情報も併せて調べておくと安心です。

屋上・バルコニー

屋上やバルコニーは、通常は安全管理上の理由から立ち入りが制限されていることが多いですが、近年ではリフレッシュスペースとして緑化され、テナントに開放されているビルも増えています。このようなスペースは、従業員が気分転換を図る貴重な場所となり、企業の魅力向上に繋がります。ただし、利用可能な時間や飲食の可否などのルールは必ず確認しましょう。なお、専有部に付属するバルコニー(ベランダ)も、多くの場合、避難経路としての役割を持つため共用部に分類され、私物を置くことなどが制限されます。

ゴミ置き場

日常的に発生する事業ゴミを処理するためのゴミ置き場も、重要な共用部です。24時間ゴミ出しが可能か、曜日や時間の指定があるか、分別のルールはどのようになっているかは、日々の業務効率に関わります。ゴミ置き場が不潔だったり、臭いがひどかったりすると、ビル全体の印象が悪くなるだけでなく、衛生上の問題も生じます。管理が行き届いているかは、内覧時に必ずチェックしたいポイントです。

建物設備(電気室・機械室など)

電気室、機械室、空調機械室、ポンプ室、受水槽室といった建物設備に関わる諸室は、テナントが直接立ち入ることはありませんが、ビル全体の機能を支える心臓部であり、法律上も「法定共用部分」として明確に定義されています。これらの設備が適切に維持・管理されているかは、安定した電力供給や快適な空調、安全な水の供給など、オフィス環境の根幹を支える上で極めて重要です。定期的な法定点検がきちんと実施されているかは、ビルの信頼性を示す指標となります。

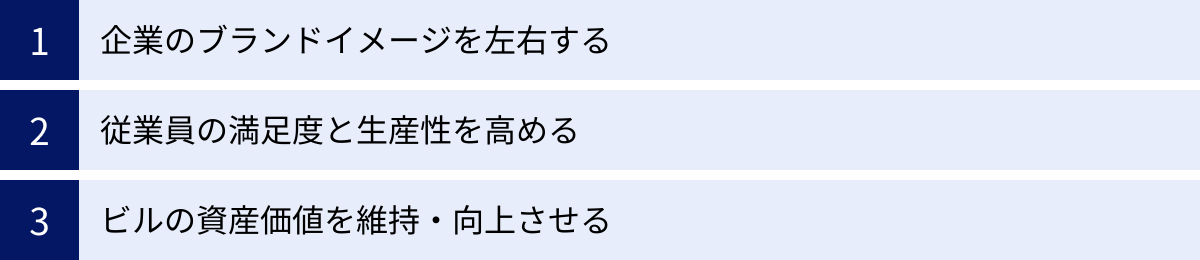

オフィスビルの共用部管理が重要な3つの理由

オフィスビルの共用部は、単なる「皆で使うスペース」ではありません。その管理状態は、入居する企業の活動や評価、そしてビルそのものの価値にまで、深く、そして多岐にわたる影響を及ぼします。ここでは、なぜ共用部の管理がそれほどまでに重要なのか、その理由を3つの側面から掘り下げて解説します。

① 企業のブランドイメージを左右する

オフィスビルのエントランスやロビーは、企業の「第二の顔」としての役割を果たします。来訪者が最初に目にするこの空間の印象は、そのまま入居企業全体のイメージに直結します。

例えば、重要な顧客や将来のビジネスパートナーが訪問した際のことを想像してみてください。薄暗く、清掃が行き届いていないエントランス、汚れたままのソファが置かれたロビー、無愛想な受付。このような環境では、たとえオフィス(専有部)内がどれほど立派であっても、最初のマイナスイメージを払拭するのは容易ではありません。「この会社は、細部への配慮が欠けているのではないか」「業績があまり良くないのかもしれない」といった、あらぬ憶測を呼んでしまう可能性すらあります。

逆に、明るく開放的で、デザイン性に優れたエントランス、常に清潔に保たれた共用廊下やトイレ、そして丁寧でホスピタリティあふれる受付スタッフがいるビルであればどうでしょうか。来訪者は無意識のうちに「管理が行き届いた良いビルに入っている、信頼できる会社だ」という好印象を抱くでしょう。これは、商談や交渉を有利に進めるための、目には見えない強力な武器となり得ます。

この影響は、採用活動においても同様です。優秀な人材ほど、給与や待遇だけでなく、働く「環境」を重視する傾向にあります。採用候補者が面接に訪れた際、共用部の雰囲気からその会社の文化や従業員を大切にする姿勢を推し量ります。魅力的で快適な共用部は、候補者に対して「この会社で働きたい」という動機付けを与え、人材獲得競争において有利に働くのです。

このように、共用部の管理品質は、単なる美観の問題ではなく、企業のブランド価値、信頼性、そして未来の成長を左右する、極めて戦略的な要素であると言えます。

② 従業員の満足度と生産性を高める

共用部の影響を受けるのは、来訪者だけではありません。むしろ、毎日そのビルで働く従業員にとってこそ、共用部の質はエンゲージメントや生産性に直接的な影響を与えます。

想像してみてください。毎朝、出勤ラッシュでなかなか来ないエレベーターにイライラし、昼休みには薄汚れた給湯室で食事の準備をし、休憩時間には古くて暗いトイレを使わなければならないとしたら、従業員のモチベーションはどのように変化するでしょうか。一つひとつは些細なことかもしれませんが、日々の積み重ねは確実にストレスとなり、仕事への集中力や意欲を削いでいきます。

逆に、清潔で快適な共用部は、従業員の心身の健康とウェルビーイング(Well-being)に大きく貢献します。例えば、

- 清潔で明るいトイレ: パウダースペースが充実していれば、身だしなみを整え、気分をリフレッシュできます。

- 機能的な給湯室: 従業員同士のちょっとしたコミュニケーションが生まれ、チームワークの向上に繋がることもあります。

- リフレッシュスペースやラウンジ: 仕事の合間に一息ついたり、気分転換をしたりすることで、新たなアイデアが生まれるきっかけになるかもしれません。

近年、企業経営において「健康経営」という考え方が重視されていますが、これは従業員の健康を経営的な視点で捉え、戦略的に投資していくアプローチです。この観点から見ても、質の高い共用部を提供することは、従業員の心身の健康を維持・増進させ、離職率の低下や生産性の向上に繋がる重要な投資と位置づけることができます。

従業員が「この会社は自分たちの働く環境を大切にしてくれている」と感じることは、エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高める上で非常に効果的です。快適な共用部は、従業員が自社に誇りを持ち、長く働き続けたいと思うための、欠くことのできない土台となるのです。

③ ビルの資産価値を維持・向上させる

ビルオーナーや投資家の視点から見ると、共用部の適切な管理は、ビルの資産価値を長期的に維持し、さらには向上させるための生命線です。

オフィスビルも人間と同じように、時間と共に老朽化していきます。壁紙は汚れ、床は傷つき、設備は時代遅れになっていきます。こうした経年劣化を放置すれば、ビルの魅力は失われ、テナントはより新しく快適なビルへと流出してしまいます。空室率の上昇は賃料収入の減少に直結し、結果としてビルの資産価値は大きく下落します。

この負のスパイラルを防ぐために不可欠なのが、計画的かつ継続的な共用部の管理です。

- 日常的な清掃: 美観を保ち、建材の劣化を防ぎます。

- 定期的なメンテナンス: 空調やエレベーターなどの設備を最適な状態に保ち、故障によるトラブルを未然に防ぎます。

- 計画的な修繕・リニューアル: 時代やニーズの変化に合わせて、エントランスのデザインを刷新したり、トイレを最新式のものに入れ替えたりすることで、ビルの競争力を高めます。

適切に管理され、常に魅力を保っているビルは、テナントから選ばれやすくなります。高い入居率を維持できれば、安定した賃料収入が確保され、ビルの資産価値は安定、あるいは向上します。また、管理が行き届いているビルは、売買市場においても高く評価される傾向にあります。

テナント企業にとっても、ビルの資産価値が維持されることは無関係ではありません。資産価値の高いビルは、管理体制がしっかりしており、セキュリティや防災面でも安心できるケースが多いです。また、ビルの評価が高いことは、前述の通り、入居企業のブランドイメージ向上にも繋がります。

このように、共用部の管理は、ビルオーナーにとっては収益性を守るための「守りの投資」であると同時に、ビルの魅力を高めて新たな価値を創造する「攻めの投資」でもあるのです。テナント、ビルオーナー双方にとって、質の高い共用部管理はWin-Winの関係を築くための共通の基盤と言えるでしょう。

共用部の管理業務の主な内容

オフィスビルの快適で安全な環境は、目に見えない多岐にわたる管理業務によって支えられています。これらの業務は、ビル管理会社に委託されるのが一般的です。ここでは、共用部を維持するために日々行われている主な管理業務の内容を具体的に解説します。これらの内容を理解することで、共益費が何に使われているのか、そしてビルの管理品質をどこで見極めればよいのかが見えてきます。

日常的な清掃業務

清掃業務は、ビルの第一印象を決定づける最も基本的かつ重要な管理業務です。清潔感は、来訪者や従業員が抱くビルへの評価に直接影響します。清掃業務は、その頻度や内容によって、主に3つの種類に分けられます。

- 日常清掃:

ほぼ毎日実施される基本的な清掃作業です。エントランス、ロビー、廊下、エレベーターホールなどの床の掃き拭き、ガラス扉の指紋除去、トイレ・給湯室の清掃と消耗品(トイレットペーパー、ハンドソープなど)の補充、ゴミ置き場のゴミ回収と清掃などが含まれます。多くの人が利用する場所を常に衛生的に保つことを目的としています。 - 定期清掃:

日常清掃では落としきれない汚れを除去するために、月1回や数ヶ月に1回など、定期的に実施される専門的な清掃です。床材に応じた専用の機材や洗剤を使った洗浄・ワックスがけ、カーペットのシャンプー洗浄、窓ガラスや外壁の高所清掃、照明器具の清掃などが該当します。これにより、建物の美観を回復・維持します。 - 特別清掃:

突発的な汚れや、定期清掃の範囲外となる箇所の清掃を指します。例えば、台風後の外壁の汚れ除去や、テナントの入退去に伴うクリーニング、照明の交換作業などが含まれます。

これらの清掃が計画通り、かつ高い品質で実施されているかは、ビルの管理レベルを判断する上で非常に分かりやすい指標です。内覧時には、廊下の隅やトイレの目立たない場所、窓のサッシなどに汚れが溜まっていないかをチェックすると、そのビルの清掃レベルを推し量ることができます。

設備の保守・法定点検

オフィスビルには、人々の安全と快適性を支えるための様々な設備が設置されています。これらの設備が正常に機能し続けるためには、日常的な保守点検と、法律で義務付けられた法定点検が欠かせません。

空調設備

快適な室温を維持するための空調設備は、定期的なメンテナンスが不可欠です。主な点検内容には、フィルターの清掃・交換、室内機・室外機の動作確認、冷媒ガスの圧力チェックなどがあります。これらを怠ると、冷暖房の効率が低下して電気代が余計にかかったり、異音や水漏れ、故障の原因になったりします。また、業務用空調機は「フロン排出抑制法」に基づき、専門家による定期的な点検が義務付けられています。

電気設備

ビル全体に電気を供給する受変電設備(キュービクル)は、まさにビルの心臓部です。電気事業法に基づき、有資格者(電気主任技術者)による月次点検や年次点検が義務付けられています。年次点検では、ビル全体を停電させて、機器の精密な点検や清掃、絶縁抵抗測定などが行われます。この点検を怠ると、漏電による火災や、予期せぬ停電といった重大な事故に繋がる恐れがあります。

消防設備

万が一の火災から人命と財産を守る消防設備は、消防法によって厳格な点検が義務付けられています。

- 消火設備: 消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備など

- 警報設備: 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など

- 避難設備: 避難はしご、誘導灯、救助袋など

これらの設備は、半年に1回の機器点検と、年に1回の総合点検を実施し、その結果を消防署に報告する義務があります。点検が適切に行われているかは、ビルの安全性を担保する上で最も重要な項目の一つです。

給排水設備

安全な水を供給し、汚水を適切に排出するための給排水設備も、重要な点検対象です。特に、受水槽や高架水槽を設置しているビルでは、水道法やビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、年に1回の貯水槽清掃と水質検査が義務付けられています。また、排水管の詰まりや悪臭を防ぐために、定期的な高圧洗浄が行われることもあります。

エレベーター設備

エレベーターは建築基準法に基づき、専門の技術者による定期的なメンテナンス契約と、年に1回の法定検査(定期検査報告)が義務付けられています。この検査では、かごや昇降路、制御装置、安全装置などが詳細にチェックされ、その結果が特定行政庁に報告されます。日々の安全な運行は、こうした厳格な点検によって支えられています。

警備・セキュリティ対策

テナント企業の情報資産や従業員の安全を守るため、警備・セキュリティ対策は極めて重要です。その内容はビルの規模やグレードによって様々ですが、主に以下のような業務があります。

- 人的警備:

警備員がビルに常駐(常駐警備)または定期的に巡回(巡回警備)し、不審者の侵入監視、出入管理、防災センターでの監視業務、異常発生時の初期対応などを行います。警備員の存在は、犯罪の抑止力として大きな効果を発揮します。 - 機械警備:

防犯カメラ(CCTV)、赤外線センサー、入退室管理システムなどの機器を活用したセキュリティシステムです。24時間体制でビルを監視し、異常を検知した際には警備会社に通報され、警備員が駆けつけます。夜間や休日のセキュリティレベルを大きく向上させます。 - 防災センターの運用:

大規模なビルでは、ビル内に防災センターが設置されています。ここでは、防犯カメラの監視、火災報知器や各種警報の集中監視、緊急時の指示・連絡など、ビルの安全管理の中枢としての役割を担っています。

どのようなセキュリティシステムが導入されているか、夜間や休日の入退館方法はどのようになっているかは、オフィスを選ぶ上で必ず確認すべきポイントです。

テナント対応や窓口業務

ビル管理会社や常駐のビル管理人(ビルマネージャー)は、上記のようなハード面の管理だけでなく、入居テナントとの円滑なコミュニケーションを図るソフト面の業務も担います。

- 問い合わせ・クレーム対応: 「空調が効かない」「電球が切れた」「隣のテナントがうるさい」といった、テナントからの様々な要望やクレームを受け付け、迅速に対応します。

- 各種申請の受付・手続き: テナントの入退去手続き、内装工事の申請受付と監理、駐車場や共用会議室の契約手続きなどを行います。

- 連絡・調整業務: 法定点検や清掃、工事の日程などを事前にテナントへ通知し、協力を依頼します。また、テナント間のトラブルが発生した際には、中立的な立場で調整役を担うこともあります。

迅速で丁寧なテナント対応は、テナントの満足度を大きく左右します。信頼できる管理会社が運営しているビルは、入居後も安心して事業に集中できる環境が整っていると言えるでしょう。

共用部の管理費(共益費)について

オフィスビルを賃借する際には、月々の賃料と合わせて「共益費」または「管理費」を支払うのが一般的です。この費用は、これまで見てきたような共用部の維持管理のために不可欠なものですが、その内訳や計算方法については意外と知られていません。ここでは、共益費の基本から相場、支払い方式の違いまでを詳しく解説します。

共益費とは

「共益費(きょうえきひ)」とは、オフィスビルのエントランス、廊下、エレベーター、トイレといった共用部分を維持・管理するために必要となる費用を指します。ビルに入居するテナントが、その専有面積に応じて按分して負担するのが一般的です。「管理費」と呼ばれることもありますが、オフィスビルの場合は共益費という名称が広く使われており、両者に法的な意味の違いはほとんどありません。

賃料が、テナントが独占的に使用する「専有部」の対価であるのに対し、共益費は、全テナントが共同で利用する「共用部」のサービスに対する対価と位置づけられます。

この共益費があるからこそ、ビルは常に清潔で安全な状態に保たれ、テナントは快適に事業活動を行うことができます。具体的には、共用部の清掃、設備の保守点検、警備、光熱費など、ビルの資産価値と機能性を維持するための様々な活動の原資となっているのです。共益費は、快適で安全なオフィス環境を享受するための必要経費と理解することが重要です。

共益費の主な内訳

共益費が具体的にどのような費用に充当されているのか、その主な内訳を見てみましょう。これにより、共益費の価格設定の背景を理解しやすくなります。

| 費用の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 清掃関連費用 | 日常清掃、定期清掃(床ワックス、窓ガラス清掃など)、特別清掃にかかる人件費や機材費、消耗品費(トイレットペーパー、石鹸など)。 |

| 設備保守点検費用 | エレベーター、空調、電気、消防、給排水設備などの法定点検および任意点検にかかる委託費用。 |

| 警備・防災費用 | 常駐警備員や巡回警備員の人件費、機械警備システムのリース料やメンテナンス費用、防災センターの運営費用。 |

| 共用部の光熱費 | エントランス、廊下、エレベーターなどの照明や、共用部の空調、エレベーターの動力などにかかる電気代、水道代。 |

| 管理委託費用 | ビル管理会社に支払う管理手数料。テナント対応、各種点検の計画・手配、報告書作成などの対価。 |

| その他 | 建物全体の火災保険料や各種保険料、植栽のメンテナンス費用、ゴミ処理委託費用、小規模な修繕費用など。 |

このように、共益費は多岐にわたる項目で構成されています。特に設備の保守点検や警備といった専門的な業務は、ビルの安全性を担保する上で不可欠であり、共益費の大きな割合を占めることが多くなります。

共益費の相場と計算方法

共益費の金額は、法律で定められているわけではなく、ビルごとに異なります。その相場は、ビルのグレード、立地、規模、設備の充実度、提供されるサービスの質などによって大きく変動します。

- ビルのグレード: 最新設備が整ったハイグレードなビルや、コンシェルジュサービスが付いているビルは共益費が高くなる傾向があります。

- 立地: 都心一等地のビルは、人件費や各種サービスのコストが高いため、共益費も高めに設定されることが一般的です。

- 設備: エレベーターの台数が多い、24時間有人警備である、共用ラウンジが充実しているなど、維持管理にコストがかかる設備・サービスが多いほど共益費は高くなります。

共益費の計算方法は、「坪単価 × 賃貸面積(専有面積)」で算出されるのが最も一般的です。

計算例:

- 共益費の坪単価: 3,000円/坪

- 賃貸面積: 50坪

- 月額の共益費 = 3,000円/坪 × 50坪 = 150,000円

この坪単価は、ビルオーナーが年間の総管理費用を予測し、それをビルの総賃貸可能面積で割って算出します。そのため、同じビル内であれば、原則としてどのテナントも同じ共益費単価が適用されます。

物件を探す際は、賃料だけでなく、共益費を含めた「月額総額」でコストを比較検討することが重要です。

共益費と賃料が別の「外税方式」と一体の「グロス方式」

オフィスビルの賃料の表示・請求方法には、大きく分けて「外税方式(ネット方式)」と「グロス方式」の2種類があります。この違いを理解しておくことは、資金計画を立てる上で非常に重要です。

| 方式 | 外税方式(ネット方式) | グロス方式 |

|---|---|---|

| 概要 | 賃料と共益費を別々に表示・請求する方式。日本のオフィス市場で最も一般的。 | 賃料と共益費を合算し、一体の「賃料」として表示・請求する方式。外資系企業や大型ビルで見られることがある。 |

| 表示例 | 賃料:20,000円/坪 共益費:3,000円/坪 |

賃料:23,000円/坪(共益費込) |

| メリット | ・賃料と管理コストの内訳が明確で分かりやすい。 ・コスト構造を把握しやすい。 |

・月々の支払総額が分かりやすい。 ・共益費の値上げリスクが低い(契約期間中は原則固定)。 |

| デメリット | ・将来的に共益費が値上げされる可能性がある。 ・物件比較の際は、必ず賃料と共益費を合算して考える必要がある。 |

・賃料と共益費の内訳が不透明な場合がある。 ・賃料自体が高く見えることがある。 |

外税方式の場合、契約書には賃料と共益費が別々の項目として記載されます。この方式の注意点は、経済状況の変動(例:光熱費の高騰、最低賃金の上昇)などにより、ビルオーナーが将来的に共益費の値上げを交渉してくる可能性があることです。

一方、グロス方式は、募集時に提示された坪単価に共益費が含まれているため、月々の支払額が明快です。契約期間中は賃料が固定されるため、共益費が変動するリスクをテナント側が負うことは基本的にありません。ただし、更新時に賃料が見直される際には、共益費相当額の変動も加味されて新しい賃料が提示されることになります。

オフィスを契約する際には、提示されている金額が外税方式なのかグロス方式なのかを必ず確認し、総支払額で比較検討することが、後々の誤解やトラブルを防ぐために不可欠です。

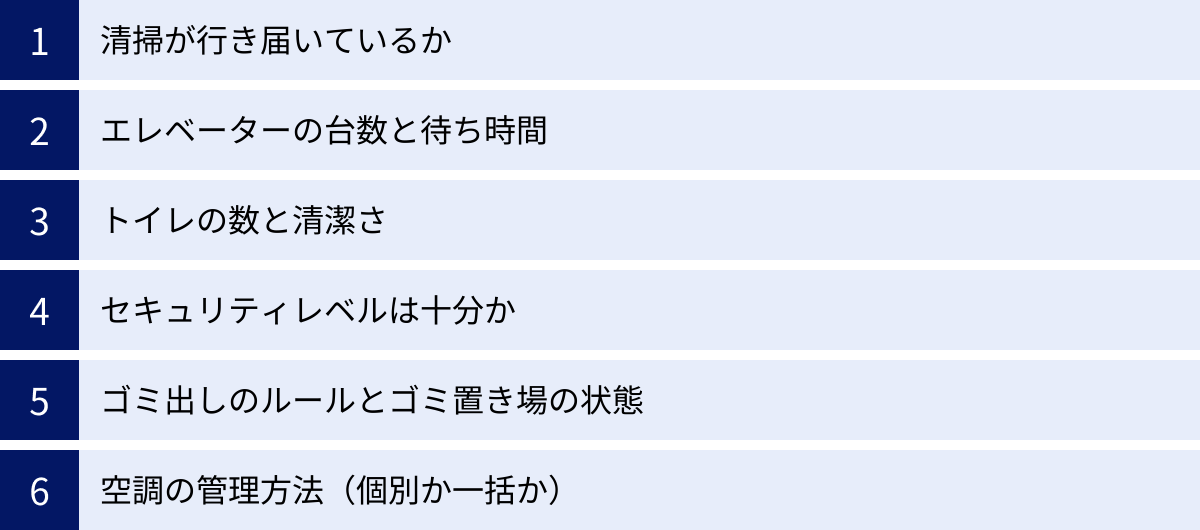

オフィス移転で失敗しない!内覧時の共用部チェックポイント

オフィスの移転は、企業にとって大きなプロジェクトです。失敗しないためには、賃料や専有部の広さだけでなく、共用部の状態を自分の目で確かめる「内覧」が極めて重要になります。ここでは、内覧時に見落としがちな、しかし必ずチェックすべき共用部のポイントを具体的に解説します。これらのポイントを意識することで、入居後の「こんなはずではなかった」という後悔を防ぐことができます。

清掃が行き届いているか

清掃状態は、そのビルの管理品質を最も正直に映し出す鏡です。見た目が綺麗なエントランスだけでなく、細部にまで目を配りましょう。

- チェックする場所:

- トイレ: 便器や洗面台はもちろん、床の隅、換気扇、鏡の裏側などにホコリや汚れが溜まっていないか。不快な臭いはないか。

- 給湯室: シンクの水垢やゴミ受けの汚れ、電子レンジの庫内などを確認します。

- 廊下・階段: 人通りの少ない隅の部分や、照明器具の上にホコリが積もっていないか。

- 窓ガラス: 特に外側の汚れは、定期的な清掃が行われているかの指標になります。

- エレベーター: 操作パネルの隙間や、床の隅の溝にゴミが溜まっていないか。

- チェックする意味:

細部まで清掃が行き届いているビルは、管理会社が真摯に業務に取り組んでいる証拠です。これは、清掃以外の設備管理やテナント対応においても、高い品質が期待できる可能性が高いことを示唆しています。逆に、目立つ場所だけが綺麗で、隅々が汚れている場合は、管理が見かけ倒しである可能性を疑うべきです。

エレベーターの台数と待ち時間

毎日の通勤で使うエレベーターの快適性は、従業員のストレスに直結します。

- チェックする項目:

- 台数と乗車定員: ビルの総フロア数や、入居テナントの総従業員数に対して、エレベーターの輸送能力が十分か。一般的に、従業員50〜100人あたり1基が目安とされますが、ビルの特性によって異なります。

- 待ち時間: 内覧は日中に行われることが多いですが、可能であれば、最も混雑する朝の通勤ラッシュ時(8:30〜9:00頃)にビルのエントランスを訪れ、実際の待ち時間や混雑具合を確認するのが理想です。これが難しい場合は、管理会社にラッシュ時の状況をヒアリングしましょう。

- 制御システム: 最新のビルでは、乗る前に目的階を登録すると最適なエレベーターが自動で割り当てられる「行先階予約システム」が導入されており、輸送効率が高められています。

- チェックする意味:

エレベーターの待ち時間が長いと、遅刻の原因になったり、朝から従業員のモチベーションを下げたりする要因になります。1日の始まりをスムーズに迎えられるかどうかは、生産性にも影響を与える重要な要素です。

トイレの数と清潔さ

トイレは、従業員満足度に最も直接的に影響する共用部の一つです。

- チェックする項目:

- 個室の数: 女性用トイレは特に重要です。フロアの女性従業員数に対して個室の数が十分か。一般的に、女性従業員15〜20人あたり1つの個室が望ましいとされます。

- 清潔さ: 前述の清掃状態に加え、臭気対策がされているか、消耗品(ペーパー、石鹸など)が常に補充されているかを確認します。

- 設備・アメニティ: 温水洗浄便座(ウォシュレット)は今や標準設備です。音消し機能、パウダースペースの広さやアメニティの有無も、特に女性従業員の満足度を左右します。

- 男女別の配置: 男女のトイレが完全に分離されているか、入り口が隣接しすぎていないかなど、プライバシーへの配慮も確認しましょう。

- チェックする意味:

トイレが不足していたり、不潔だったりすると、従業員は大きなストレスを感じます。快適なトイレ環境は、人材の定着率にも影響を与える可能性がある、見過ごせないポイントです。

セキュリティレベルは十分か

企業の機密情報や従業員の安全を守るために、セキュリティレベルの確認は必須です。

- チェックする項目:

- 夜間・休日の入退館方法: 24時間入退館が可能か。その際の方法は何か(セキュリティカード、暗証番号、生体認証など)。通用口の場所や施錠管理も確認します。

- 防犯カメラ: エントランス、エレベーターホール、エレベーター内、駐車場、通用口など、死角が少なくなるように効果的に設置されているか。

- 警備体制: 24時間の有人警備か、機械警備か。警備員が常駐している場合、その対応や態度もビルの質を示します。

- エレベーターのセキュリティ: セキュリティカードをかざさないと目的階のボタンが押せない仕様(不停止階設定)になっているか。これにより、部外者のフロアへの侵入を防げます。

- チェックする意味:

特にIT企業や個人情報を多く扱う企業にとって、強固なセキュリティは事業継続の生命線です。自社のセキュリティポリシーに合致するレベルのビルを選ぶことが不可欠です。

ゴミ出しのルールとゴミ置き場の状態

見落としがちですが、ゴミ処理は日々の業務で必ず発生する作業です。

- チェックする項目:

- ゴミ出しのルール: 24時間いつでもゴミ出しが可能か、あるいは曜日や時間が決められているか。24時間対応でない場合、業務時間外に発生したゴミを自社オフィス内に保管する必要があります。

- 分別方法: ビル独自の細かい分別ルールがあるか。ルールが厳しい場合、従業員への周知徹底が必要です。

- ゴミ置き場の状態: 整理整頓されているか、悪臭や害虫の発生はないか。管理状態が悪いと、ビル全体の衛生環境が悪化する原因になります。

- チェックする意味:

ゴミ出しの利便性は、オフィスの整理整頓や衛生管理のしやすさに直結します。柔軟なゴミ出しルールは、働き方の多様化にも対応しやすく、従業員の負担を軽減します。

空調の管理方法(個別か一括か)

空調システムは、オフィスの快適性を左右する重要な設備です。

- チェックする項目:

- 制御方式:

- セントラル空調(一括管理): ビル全体で一括して空調を管理する方式。コアタイム(例:平日9時〜18時)以外は空調が停止し、時間外の利用には延長料金がかかることが多いです。

- 個別空調: テナントごと、あるいはフロア内のゾーンごとに自由に温度設定やオン・オフができる方式。

- コアタイムと延長料金: セントラル空調の場合、空調が稼働するコアタイムと、時間外利用の可否、およびその際の料金(1時間あたりいくらか)を必ず確認します。

- 制御方式:

- チェックする意味:

フレックスタイム制やシフト制など、多様な働き方を導入している企業にとっては、個別空調が圧倒的に有利です。セントラル空調の場合、時間外の延長料金が予想外のコストになる可能性があるため、自社の働き方に合ったシステムかどうかを慎重に見極める必要があります。

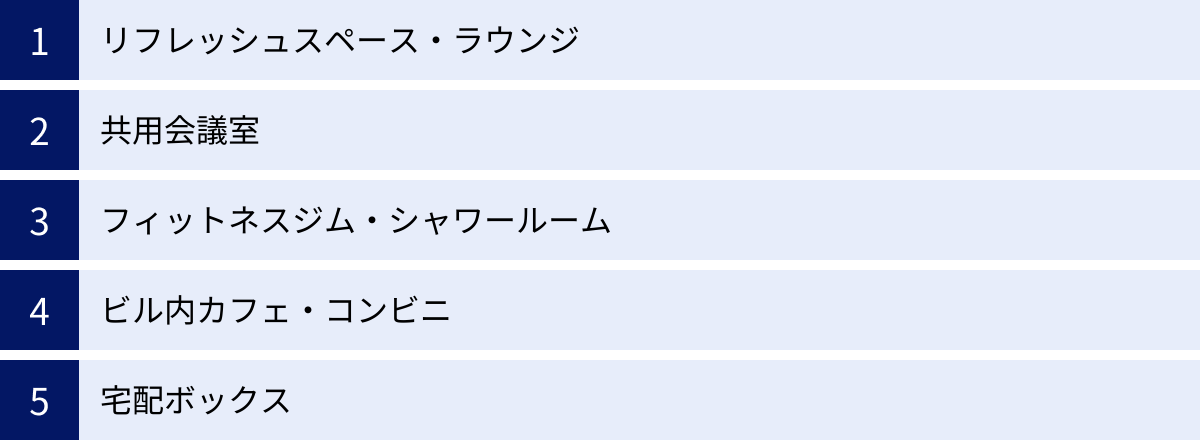

最近増えている魅力的な共用施設

近年のオフィスビル市場では、単に場所を貸すだけでなく、テナント企業の生産性向上や従業員の満足度を高めるための「付加価値」が重視されるようになっています。その結果、従来の共用部に加えて、多様なニーズに応える魅力的な共用施設を備えたビルが増加しています。ここでは、最近のトレンドとなっている代表的な共用施設を紹介します。

リフレッシュスペース・ラウンジ

かつてのオフィスビルには見られなかった、デザイン性の高いソファやテーブル、カウンター席などを備えた共用ラウンジやリフレッシュスペースが、新しいビルのスタンダードになりつつあります。これは、働き方の多様化と密接に関連しています。

自席以外でも働けるABW(Activity Based Working)の考え方が広まる中、こうしたスペースは集中したい時や気分を変えて作業したい時の「第三のワークプレイス」として機能します。また、コーヒーを片手に他社のテナントの従業員と偶発的なコミュニケーションが生まれる場にもなり、新たなビジネスチャンスやイノベーションのきっかけとなる可能性を秘めています。従業員にとっては、仕事の合間にリラックスできる貴重な空間となり、ウェルビーイングの向上に大きく貢献します。

共用会議室

自社の専有部内に十分な数の会議室を確保するのは、スペースとコストの観点から容易ではありません。この課題を解決するのが「共用会議室」です。ビル内に複数の大小さまざまな会議室が用意されており、テナントは必要な時に時間単位で予約して利用できます。

共用会議室の最大のメリットは、専有部を効率的に使えることです。使用頻度の低い大会議室などを自社で持つ必要がなくなり、その分のスペースを執務エリアや他の必要な機能に充てることができます。これにより、オフィスレイアウトの自由度が高まり、坪効率の向上に繋がります。プロジェクターやホワイトボード、Web会議システムなどが完備されていることも多く、来客対応や重要な社内会議にも柔軟に対応できます。

フィットネスジム・シャワールーム

従業員の健康増進を経営課題と捉える「健康経営」への関心が高まる中、ビル内にフィットネスジムやシャワールームを備えるオフィスビルが注目を集めています。出勤前や退勤後、あるいは昼休みに気軽に体を動かせる環境は、従業員の運動不足解消やストレス軽減に非常に効果的です。

特に、ランニングが趣味の従業員にとっては、出勤前に一走りしてシャワーを浴びてから仕事に取り掛かる、といった働き方も可能になります。こうした福利厚生施設は、企業の採用活動において、健康志向の強い優秀な人材を引きつける強力なアピールポイントとなり得ます。

ビル内カフェ・コンビニ

ビルの低層階や共用ラウンジに、有名なコーヒーチェーンやコンビニエンスストアが出店しているケースも増えています。これにより、従業員はビルから一歩も出ることなく、淹れたてのコーヒーやランチ、軽食を手に入れることができます。

雨の日や時間に追われている時に非常に便利であることはもちろん、ランチタイムにオフィスの外が混雑する「ランチ難民」問題の解消にも繋がります。また、ビル内のカフェは、カジュアルな打ち合わせや、従業員同士のコミュニケーションの場としても活用でき、オフィスライフの質を格段に向上させます。

宅配ボックス

ECサイトの利用が日常的になる中で、従業員の私的な荷物の受け取りニーズは高まっています。しかし、それを会社の受付で受け取るのは、セキュリティや管理の手間の観点から問題となる場合があります。そこで役立つのが「宅配ボックス」です。

共用部に設置された宅配ボックスがあれば、従業員は勤務時間を気にすることなく、好きなタイミングで安全に荷物を受け取ることができます。これは従業員の満足度向上に繋がるだけでなく、企業の総務担当者の負担軽減にもなります。近年では、BtoBの荷物受け渡しや発送にも利用できる多機能な宅配ボックスも登場しており、ビジネスの利便性向上にも貢献しています。

これらの魅力的な共用施設は、オフィス選びにおける新たな判断基準となりつつあります。自社の社風や働き方に合った共用施設があるビルを選ぶことは、企業の競争力強化にも繋がる戦略的な選択と言えるでしょう。

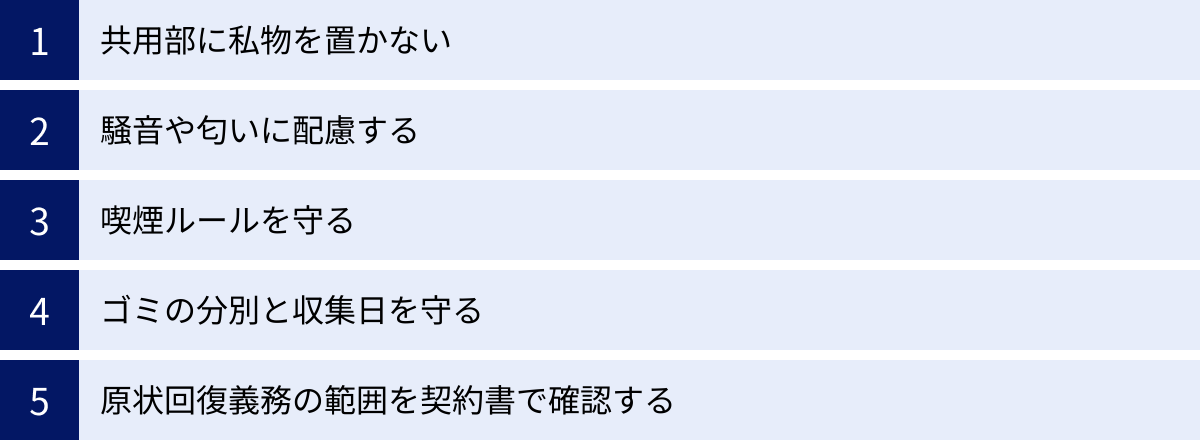

共用部を快適に利用するためのマナーと注意点

オフィスビルの共用部は、入居するすべてのテナントにとっての共有財産です。一部の人の身勝手な行動が、他の多くの人に迷惑をかけ、ビル全体の環境を損なうことに繋がりかねません。すべての従業員が気持ちよく過ごせるよう、テナントとして守るべき基本的なマナーと注意点を理解し、実践することが求められます。

共用部に私物を置かない

廊下、給湯室、トイレ前など、共用部に私物や会社の備品を放置することは厳禁です。

- 防災上の問題: 廊下や階段は、火災や地震発生時の重要な避難経路です。物が置かれていると、緊急時に避難の妨げとなり、人命に関わる重大な事故を引き起こす可能性があります。消防法でも、避難経路に障害物を置くことは固く禁じられています。

- 美観上の問題: 共用部に段ボールや私物などが無造作に置かれていると、ビル全体の美観を損ない、来訪者にだらしない印象を与えてしまいます。これは自社だけでなく、同じビルに入居する他社のイメージダウンにも繋がります。

- 衛生上の問題: 給湯室のシンクに個人の食器を長時間放置したりすると、悪臭や害虫の発生原因となり、不衛生です。

「少しだけなら」「すぐ片付けるから」という安易な考えが、大きな問題に発展する可能性があることを、全従業員が認識する必要があります。

騒音や匂いに配慮する

共用部は自社のオフィス内とは異なり、静かに過ごしたい人や、他の業務を行っている人がいる公共の空間です。

- 騒音への配慮: 廊下やエレベーターホールでの大声での私語や、携帯電話での長時間の通話は控えましょう。特に、早朝や夜間は音が響きやすいため、一層の注意が必要です。ドアの開け閉めも、できるだけ静かに行う心掛けが大切です。

- 匂いへの配慮: 給湯室やリフレッシュスペースで昼食をとる際は、カレーやカップラーメンなど、匂いの強い食べ物は避けるのが望ましいマナーです。匂いはフロア全体に広がりやすく、不快に感じる人も少なくありません。香りの強い香水や柔軟剤にも同様の配LECが必要です。

お互いが気持ちよく過ごせるよう、「自分は気にならなくても、他の人はどう感じるか」という想像力を持つことが重要です。

喫煙ルールを守る

健康増進法の施行により、喫煙に関するルールは年々厳しくなっています。ビルごとに定められた喫煙ルールを徹底して守ることは、喫煙者の責務です。

- 指定場所での喫煙: 必ずビルが指定した喫煙室や喫煙エリアでのみ喫煙してください。バルコニーやトイレ、階段の踊り場など、指定場所以外での喫煙は、火災の原因や受動喫煙に繋がり、絶対にしてはなりません。

- 利用時間の遵守: 喫煙室によっては、利用時間が定められている場合があります。ルールを守り、長時間の占拠は避けましょう。

- ポイ捨ての禁止: 吸い殻のポイ捨ては、火災の危険があるだけでなく、ビルの環境を著しく汚損する行為です。

ルール違反は、ビル管理会社から厳しい注意を受けるだけでなく、会社の社会的信用を損なうことにも繋がります。

ゴミの分別と収集日を守る

ゴミ出しは、ビル全体の衛生環境を維持するために、全テナントの協力が不可欠です。

- 分別の徹底: 可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミ(カン、ビン、ペットボトル、古紙など)の分別方法は、自治体のルールだけでなく、ビル独自のルールが定められている場合があります。必ずそのルールに従って、正しく分別してください。

- 収集日・時間の遵守: ゴミ出しの曜日や時間が決められている場合は、必ずそれを守りましょう。収集日以外に出されたゴミは、悪臭や害虫の発生源となり、他のテナントに多大な迷惑をかけます。

- 機密書類の処理: 顧客情報や社外秘の書類は、シュレッダーにかけるか、専門の溶解処理サービスを利用するなど、情報漏洩に繋がらないよう適切に処理することが企業の責任として求められます。

原状回復義務の範囲を契約書で確認する

オフィスの賃貸借契約では、退去時に専有部を借りた時の状態に戻す「原状回復義務」が定められています。この義務の範囲を、共用部との関連で正しく理解しておくことが重要です。

- 境界部分の扱い: 専有部と共用部の境界となる玄関ドアや窓、壁などは、通常の使用による自然な損耗(経年劣化)を超える傷や汚れをテナント側がつけた場合、その修繕費用を負担しなければならないケースがあります。

- 看板やサイン: 共用部である廊下の壁やエレベーターホールに設置した社名サインなどは、退去時に撤去し、設置跡の補修も行う必要があります。

- 契約書の確認: どこまでがテナントの負担で、どこからがビルオーナーの負担となるのか、その具体的な範囲は賃貸借契約書に明記されています。契約時に内容を十分に確認し、不明な点は事前にビル管理会社に問い合わせておくことで、退去時の思わぬ高額請求といったトラブルを防ぐことができます。

これらのマナーやルールは、特別なことではありません。社会人としての基本的な配慮であり、快適で生産性の高いオフィス環境を、入居者全員で作り上げていくための共同作業の一環です。