企業の成長戦略において、オフィス移転は単なる「場所の移動」以上の意味を持つ重要な経営判断です。特に、新築の賃貸オフィスは、最新の設備、優れたデザイン性、高い安全性などを背景に、多くの企業にとって魅力的な選択肢となっています。しかし、そのメリットを最大限に享受するためには、中古や居抜きオフィスとの違いを正しく理解し、計画的に物件探しを進める必要があります。

この記事では、新築オフィスの基本的な定義から、企業にもたらす多角的なメリット、そして見過ごされがちなデメリットまでを徹底的に解説します。さらに、物件探しの具体的な方法、契約までの流れ、そして移転で失敗しないための重要な注意点まで、網羅的に情報を提供します。

これからオフィスの移転を検討している経営者や総務担当者の方が、自社にとって最適なワークプレイスを選択するための一助となれば幸いです。

目次

新築オフィスとは?中古や居抜きとの違い

オフィスの移転を考える際、「新築」「中古」「居抜き」「築浅」といった様々な種類の物件が候補に挙がります。それぞれに特徴があり、企業の目的や予算、スケジュールによって最適な選択は異なります。まずは、これらの基本的な定義と違いを正確に理解することから始めましょう。

新築オフィスの定義

一般的に、不動産業界における新築オフィスとは「竣工後1年未満で、かつ過去に一度もテナントが入居したことのない未入居の状態の物件」を指します。これは、宅地建物取引業法などで定められている「新築」の定義に準じた考え方です。

新築オフィスの最大の魅力は、すべてが新品である点にあります。誰も使用していないまっさらな空間は、物理的な清潔さだけでなく、心理的な高揚感ももたらします。企業がそのビルにおける「最初のテナント」として歴史を刻めるという点は、他にはない特別な価値と言えるでしょう。

また、新築ビルは現行の最新の建築基準法に準拠して建設されています。これは、耐震性や防火性といった安全性において、非常に高い水準をクリアしていることを意味します。さらに、省エネルギー性能やITインフラなど、現代のビジネス環境に求められる機能が標準装備されていることも大きな特徴です。

中古オフィスとの違い

中古オフィスとは、その名の通り「過去に1社以上のテナントが入居した履歴のある物件」全般を指します。新築オフィスとの最も本質的な違いは、この「使用歴の有無」です。

通常、中古オフィスは前のテナントが退去する際に「原状回復工事」が行われます。この工事によって、入居時に設置した間仕切りや設備が撤去され、入居前の状態に戻されます。そのため、引き渡し時の状態は、内装がすべて取り払われた「スケルトン状態」か、床・壁・天井などの基本的な内装が施された状態が一般的です。

中古オフィスのメリットは、何と言っても物件数が豊富で、新築に比べて賃料が比較的安価である点です。選択肢が多いため、自社の希望エリアや予算に合った物件を見つけやすいでしょう。

一方で、デメリットとしては、建築年数が経過しているため、空調や水回りなどの設備が旧式である可能性が挙げられます。また、柱の位置や窓の大きさなど、基本的な構造は変更できないため、レイアウトの自由度が新築に比べて低くなる場合があります。

居抜きオフィスとの違い

居抜きオフィスは、中古オフィスの一種ですが、「前のテナントが使用していた内装、什器(デスク、椅子など)、設備をそのまま引き継いで入居できる物件」という大きな特徴があります。

新築オフィスや通常の中古オフィス(スケルトン渡し)との最大の違いは、内装工事がほとんど不要である点です。これにより、移転にかかる初期費用、特に数百万から数千万円にもなり得る内装工事費を劇的に削減できます。また、工事期間が不要なため、契約から入居までの時間を大幅に短縮できるのも大きなメリットです。

しかし、このメリットはデメリットと表裏一体です。すでに完成されたレイアウトを引き継ぐため、自社の働き方や企業文化に合わせた自由なオフィスデザインはほぼ不可能です。また、引き継いだ設備が劣化していたり、故障したりするリスクも考慮しなければなりません。前の企業のイメージが残ってしまうため、自社のブランドイメージを構築したい場合には不向きな選択肢と言えるでしょう。

築浅オフィスとの違い

築浅オフィスは、「竣工からの経過年数が比較的短い物件」を指します。法律などで明確な定義はありませんが、一般的には竣工後おおむね5年以内の物件を指すケースが多いようです。

新築オフィスとの違いは「未入居かどうか」という点です。築浅オフィスは、新築として建てられた後に一度以上のテナント入居歴がある、という点が異なります。

築浅オフィスは、新築の持つメリットと中古の持つメリットをバランス良く兼ね備えた、非常に魅力的な選択肢です。竣工から日が浅いため、設備は比較的新しく、耐震性も現行の建築基準を満たしていることがほとんどです。それでいて、一度使用されているため賃料は新築よりも抑えられている傾向にあります。

新築オフィスにこだわりすぎると、コスト面や物件数の少なさから選択肢が極端に狭まってしまいます。そこで、「新築同様のクオリティを、少しでもコストを抑えて実現したい」と考える企業にとって、築浅オフィスは非常に有力な候補となるでしょう。

| 比較項目 | 新築オフィス | 中古オフィス | 居抜きオフィス | 築浅オフィス |

|---|---|---|---|---|

| 定義 | 竣工後1年未満・未入居 | 過去に入居歴あり | 前テナントの内装・設備を継承 | 竣工後おおむね5年以内 |

| 内装状態 | スケルトン(自由設計) | スケルトンまたは基本内装 | 前テナントの内装そのまま | スケルトンまたは基本内装 |

| メリット | 最新設備、高い安全性、ブランドイメージ向上、レイアウト自由度が高い | 物件数が豊富、賃料が比較的安い、すぐに入居可能な場合も | 初期費用(内装費)が安い、入居までの期間が短い | 新築に近い設備・安全性、新築より賃料が安い |

| デメリット | 賃料・初期費用が高い、物件数が少ない、入居まで時間がかかる | 設備が古い可能性、レイアウトの自由度が低い場合がある | レイアウトの自由度が低い、設備の劣化リスク、前企業のイメージが残る | 新築よりは古く、中古よりは高い、物件数は限定的 |

| おすすめの企業 | ブランドイメージを重視し、予算と時間に余裕がある企業 | コストを抑えつつ、立地や広さを優先したい企業 | スタートアップなど、とにかくコストと時間を抑えたい企業 | コストとクオリティのバランスを重視する企業 |

新築オフィスを借りる5つのメリット

新築オフィスを選ぶことには、単に「新しい」「綺麗」という以上の、企業の成長を加速させる多くのメリットが存在します。ここでは、その代表的な5つのメリットについて、具体的にどのような価値をもたらすのかを深掘りしていきます。

① 最新の設備と綺麗なオフィス環境

新築オフィスが提供する最も直接的で分かりやすいメリットは、最新鋭の設備と、誰も足を踏み入れたことのない清潔なオフィス環境です。

最新鋭の設備がもたらす価値

- 快適性と省エネルギー性: 最新の個別空調システムは、フロア内のエリアごとに細やかな温度設定が可能です。これにより、「夏は寒すぎ、冬は暑すぎる」といったオフィスでありがちな不満を解消し、従業員一人ひとりが快適に過ごせる環境を実現します。また、高効率なシステムやLED照明の標準採用により、エネルギー消費を抑え、月々の光熱費削減にも直結します。

- 高度なITインフラ: 現代のビジネスに不可欠なインターネット環境も、新築ビルでは最適化されています。大容量の光ファイバー回線を複数引き込める設計になっていたり、床下に配線を自由に張り巡らせられるOAフロアの許容荷重が大きかったりと、将来的なITインフラの増強にも柔軟に対応できます。これにより、Web会議の遅延や業務システムのフリーズといった生産性を妨げる要因を排除できます。

- 強固なセキュリティ: 新築ビルでは、ICカードによる入退室管理システムが標準装備されていることがほとんどです。これにより、部外者の侵入を物理的に防ぎ、企業の機密情報や従業員の安全を守ります。フロアごとのセキュリティ設定や、エレベーターの行き先階を制限する機能など、より高度なセキュリティ対策が施されているビルも少なくありません。

綺麗なオフィス環境がもたらす心理的効果

新品のオフィス空間は、従業員のモチベーションに直接的なプラスの影響を与えます。「会社は自分たちのために、これだけ素晴らしい環境を用意してくれた」という意識は、従業員エンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)の向上につながります。また、清潔で洗練されたトイレやパウダールーム、リフレッシュスペースは、日々の業務の満足度を高める重要な要素です。

② 高い耐震性と強化されたBCP対策

日本で事業を行う上で、地震や台風といった自然災害への備えは避けて通れない課題です。新築オフィスは、従業員の生命と企業の資産を守る上で、極めて高い優位性を持っています。

最新の耐震基準への準拠

1981年に導入された「新耐震基準」は、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないことを目標としています。新築ビルは、この新耐震基準を満たしていることはもちろん、さらに厳しい独自の基準を設けて設計・施工されているケースが少なくありません。建物の揺れを大幅に軽減する「免震構造」や「制震構造」といった先進技術が採用されているビルも増えており、地震発生時の被害を最小限に抑え、従業員の安全を確保します。

事業継続を支えるBCP対策

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、災害などの緊急事態において、中核となる事業を中断させない、または可能な限り短期間で復旧させるための方針や手順を示す計画のことです。新築のハイグレードビルでは、このBCP対策が強化されていることが大きな特徴です。

- 非常用電源の確保: 万が一の停電時にも、非常用発電機によってオフィス機能の一部(サーバー、基幹システム、防災設備など)を維持できます。ビルによっては、72時間以上の電力供給が可能なケースもあります。

- 浸水対策: 近年多発する集中豪雨や水害に備え、電気室や発電機といった重要設備を建物の高層階に設置したり、エントランスに防水板を設置したりする対策が取られています。

- 防災備蓄倉庫: テナント専用または共用の防災備蓄倉庫が用意されており、水や食料、簡易トイレなどを保管できます。

企業の社会的責任(CSR)の観点からも、従業員の安全確保と事業の継続性担保は極めて重要です。新築オフィスへの移転は、これらの課題に対する明確な答えの一つとなります。

③ 企業イメージとブランド価値の向上

オフィスは、単なる執務スペースではなく、企業の「顔」であり、その価値観や姿勢を社内外に発信する強力なメディアです。新築オフィスに入居することは、企業イメージとブランド価値を飛躍的に高める効果が期待できます。

対外的な信頼性の獲得

新築の、特にデザイン性に優れたハイグレードビルに入居しているという事実は、取引先や顧客、金融機関に対して、「安定した経営基盤を持つ、将来性のある企業」という無言のメッセージを送ります。先進的で信頼性の高いイメージは、新規顧客の獲得や、既存の取引関係の強化に有利に働くでしょう。重要な商談の場として自社オフィスに招いた際、洗練された空間は相手に安心感と好印象を与えます。

採用競争力の強化

優秀な人材の獲得競争が激化する現代において、働く環境は企業選びの極めて重要なファクターです。「どのような環境で働くか」は、給与や福利厚生と並んで、求職者の意思決定に大きな影響を与えます。「最先端の綺麗なオフィスで働ける」という魅力は、企業の採用ブランドを大きく向上させ、優秀な人材を引きつける強力な武器となります。特に、成長意欲の高い若手人材にとって、企業のオフィス環境への投資は、従業員を大切にする姿勢の表れと映ります。

④ 従業員の満足度と生産性の向上

従業員が日々多くの時間を過ごすオフィス環境は、その心身の健康、すなわちウェルビーイングに直結します。快適で機能的なオフィスは、従業員の満足度を高め、ひいては組織全体の生産性を向上させる土台となります。

物理的・心理的ストレスの軽減

古いオフィスにありがちな「空調が効きすぎて寒い」「西日でPCの画面が見づらい」「Web会議ができる静かな場所がない」といった物理的なストレスは、従業員の集中力を削ぎ、生産性を低下させる原因となります。新築オフィスでは、最新の設備と自由なレイアウトによって、これらの問題を根本から解決できます。

快適な環境は、従業員の心理的なストレスも軽減します。会社が従業員の働きやすさを第一に考えて投資してくれているという実感は、会社への帰属意識や愛着(エンゲージメント)を育み、離職率の低下にも貢献します。

コミュニケーションの活性化とイノベーションの創出

新築オフィスのメリットである「自由なレイフアウト」を活かせば、偶発的な出会いやコミュニケーションが生まれる仕掛けを意図的に作ることが可能です。例えば、部署の垣根を越えて利用できるカフェスペースや、気軽にアイデアを出し合えるコラボレーションエリアを設けることで、組織内の風通しが良くなります。こうした活発なコミュニケーションの中から、新たなビジネスの種やイノベーションが生まれることは少なくありません。

⑤ 自由度の高いオフィスレイアウト

新築オフィスが提供する最大の価値の一つが、この「レイアウトの自由度の高さ」です。多くの場合、新築オフィスは内装が何もない「スケルトン状態」で引き渡されるため、まさにゼロから自社の理想とするオフィス空間を創造できます。

企業の理念やビジョンを空間で表現

「社員の挑戦を後押しする」という理念を持つ企業であれば、プレゼンテーションやイベントが開催できるオープンなステージを設ける。「透明性の高い組織」を目指すなら、ガラス張りの会議室を多用して開放的な空間を作る。このように、企業の理念やビジョン、文化をオフィスデザインに落とし込むことで、従業員にその価値観を日々意識させ、行動を促すことができます。これは、既存のレイアウトに縛られる中古オフィスでは実現が難しい、新築ならではの特権です。

多様な働き方への対応

ABW(Activity Based Working)のように、従業員がその時の業務内容に合わせて働く場所を自由に選ぶという、新しい働き方を導入しやすくなります。集中して作業するための個人ブース、チームで議論するためのプロジェクトルーム、リラックスしながら雑談できるソファスペースなど、多様なシーンに対応する空間を用意することで、従業員一人ひとりの生産性を最大化することが可能です。将来的な組織変更や人員増減にも、レイアウト変更で柔軟に対応しやすいというメリットもあります。

新築オフィスを借りる3つのデメリット

多くの魅力を持つ新築オフィスですが、その裏側には見過ごすことのできないデメリットも存在します。メリットだけに目を奪われず、これらのデメリットを正しく理解し、自社の体力や計画と照らし合わせて慎重に判断することが、オフィス移転を成功させるための鍵となります。

① 賃料や初期費用が高い

新築オフィスを選ぶ上で、最大の障壁となるのがコストの問題です。最新の設備やデザイン、一等地のロケーションといった付加価値は、当然ながら賃料や初期費用に反映されます。

高額な月額賃料

同じエリア、同じ面積の中古オフィスと比較した場合、新築オフィスの賃料は2割から5割、場合によってはそれ以上高くなることも珍しくありません。月々の固定費である賃料の上昇は、企業のキャッシュフローに直接的な影響を与えます。このコストを吸収できるだけの事業収益の見通しがあるか、慎重な検討が必要です。

巨額になりがちな初期費用

月々の賃料以上に、移転時に一時的に発生する初期費用の大きさが問題となるケースが多くあります。

- 保証金(敷金): 賃料の6ヶ月分から12ヶ月分を預け入れるのが一般的です。例えば、月額賃料300万円のオフィスであれば、保証金だけで1,800万円から3,600万円もの資金が必要になります。賃料が高い分、保証金の額も必然的に大きくなります。

- 内装工事費: 新築オフィスはスケルトン(内装が何もない状態)で引き渡されることが多いため、床、壁、天井の仕上げから、電気・LAN配線、空調、防災設備の設置まで、ゼロから内装を作り上げる必要があります。この工事費用は、デザインや仕様によって大きく変動しますが、一般的に坪単価20万円から50万円程度が目安とされています。仮に100坪のオフィスを借りる場合、内装工事だけで2,000万円から5,000万円の費用がかかる計算になります。

- その他の費用: これらに加えて、仲介手数料(賃料1ヶ月分)、礼金(賃料1〜2ヶ月分)、前払い賃料、火災保険料、什器購入費、引っ越し費用などが発生します。

これらの費用を合計すると、新築オフィスへの移転には、数千万円から億単位の初期投資が必要になることも少なくありません。移転のメリットと、この莫大なコスト負担を天秤にかけ、冷静な投資判断が求められます。

② 物件数が限られている

コストの問題をクリアできたとしても、次に直面するのが「希望の条件に合う新築物件がそもそも見つからない」という課題です。

都市部であっても、常時募集されている新築オフィスは、中古オフィスに比べて圧倒的に数が少ないのが現実です。ビルの建設には企画段階から数年単位の時間を要するため、市場への供給は常に限定的です。

特に、交通の便が良い人気エリアや、ランドマークとなるようなハイグレードな新築ビルは、競争が非常に激しくなります。多くの場合、ビルの竣工(完成)の1年から2年も前からテナントの募集が開始され、情報が公開されると同時に申し込みが殺到し、あっという間に満室になってしまうというケースが後を絶ちません。

そのため、「今のオフィスが手狭になったから、そろそろ新築ビルを探そうか」といった受け身の姿勢では、優良な物件に出会うチャンスを逃してしまう可能性が非常に高いのです。希望のエリア、希望の時期に、都合よく理想的な新築物件が現れるとは限らないという現実を理解しておく必要があります。

③ 入居までに時間がかかる

すぐにでも移転したいと考えている企業にとって、新築オフィスは不向きな選択肢かもしれません。なぜなら、物件探しを開始してから実際に入居できるまで、非常に長い期間を要するからです。

一般的なスケジュール感は以下のようになります。

- 物件探し・比較検討・決定: 1ヶ月~3ヶ月

- 申し込み・審査・契約締結: 1ヶ月~2ヶ月

- オフィスレイアウト・内装設計: 2ヶ月~3ヶ月

- 内装工事・施工: 2ヶ月~3ヶ月

- 通信インフラ整備・什器搬入・引越し: 1ヶ月

これらを合計すると、最短でも6ヶ月、通常は10ヶ月から1年程度の期間を見ておく必要があります。特に、ゼロから内装を設計し、工事を行うプロセスには想定以上に時間がかかります。設計段階での度重なる修正や、工事に必要な資材の納期遅れなど、不確定要素も多く存在します。

この長いリードタイムを考慮せず、現オフィスの契約満了が迫ってから動き出すと、「移転先が決まらないまま退去日を迎えてしまう」という最悪の事態に陥りかねません。新築オフィスへの移転は、1年以上の長期的なプロジェクトであるという認識を持ち、余裕を持ったスケジュールを組むことが不可欠です。

新築オフィスの探し方

希少で競争率の高い新築オフィスを効率的に見つけ出すためには、戦略的なアプローチが求められます。主な探し方として、「オフィス専門の仲介会社に相談する」方法と、「不動産ポータルサイトを活用する」方法の2つが挙げられます。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用することが成功への近道です。

オフィス専門の仲介会社に相談する

新築オフィスを探す上で、最も効果的で王道と言えるのが、オフィス仲介を専門に扱う不動産会社に相談する方法です。特に新築物件に関しては、そのメリットは計り知れません。

仲介会社を利用する最大のメリット:非公開情報の入手

新築オフィス、特に注目度の高い大規模ビルのテナント募集情報は、一般の不動産ポータルサイトなどには掲載されずに、水面下で進められることが非常に多いです。ビルのオーナー(貸主)は、信頼できる大企業や優良企業にテナントとして入居してもらうことを望んでおり、広く一般に公募する前に、付き合いの深い大手仲介会社を通じて内々にテナントを探す傾向があります。

オフィス専門の仲介会社は、こうした「非公開物件」や「未公開情報(計画段階のビル情報など)」を独自に保有しています。これは、個人や一企業が自力でアクセスすることが極めて困難な情報であり、仲介会社を利用する最大の価値と言えるでしょう。

専門的なサポートと交渉力

オフィス仲介のプロフェッショナルは、特定のエリアの賃料相場、ビルごとの特性や設備グレード、貸主の傾向などを熟知しています。

- 的確な物件提案: 企業の移転目的や希望条件をヒアリングした上で、数多くの物件の中から最適な候補を絞り込み、提案してくれます。これにより、自社でやみくもに探す手間と時間を大幅に削減できます。

- 条件交渉の代行: 賃料、共益費、フリーレント(一定期間の賃料無料化)、原状回復の範囲といった、契約における重要な条件交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも、専門家が間に入ることで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 煩雑な手続きのサポート: 内覧の手配から申込書の作成、契約書のチェック、重要事項説明まで、移転に伴う煩雑な手続きを全面的にサポートしてくれます。

仲介会社の選び方のポイント

一口に仲介会社と言っても、得意なエリアや物件の規模、企業のカラーは様々です。自社に合ったパートナーを選ぶためには、以下の点をチェックしましょう。

- オフィス仲介の実績: 賃貸オフィス、特に新築ビルの仲介実績が豊富かどうか。

- 担当者との相性: 親身に相談に乗ってくれるか、レスポンスは早いかなど、信頼できる担当者かを見極めることが重要です。

- 複数の会社への相談: 1社に絞らず、複数の仲介会社に声をかけ、提案内容や担当者の対応を比較検討することも有効な手段です。

不動産ポータルサイトを活用する

インターネット上の不動産ポータルサイトは、手軽に物件情報を収集できるツールとして非常に便利です。仲介会社に相談する前の、情報収集の初期段階で特に役立ちます。

ポータルサイトを利用するメリット

- 手軽さと網羅性: PCやスマートフォンさえあれば、いつでもどこでも膨大な数の物件情報を閲覧できます。エリア、駅からの距離、面積、賃料といった条件で簡単に絞り込み検索ができるため、効率的に情報を探せます。

- 相場観の把握: 複数の物件の賃料や条件を横断的に比較することで、「希望するエリアの坪単価はこれくらいか」といった大まかな相場観を養うことができます。この相場観は、後に仲介会社と話を進めたり、賃料交渉を行ったりする上での重要な判断基準となります。

- 物件の比較検討: 気になった物件をリストアップし、図面や写真を見比べることで、自社の希望条件をより具体的に整理していくことができます。

ポータルサイトの限界と注意点

手軽な一方で、ポータルサイトだけで新築オフィス探しを完結させるのは困難です。

- 情報の鮮度の問題: 前述の通り、人気の新築物件はそもそもサイトに掲載されないか、掲載されてもすぐに申し込みが入ってしまうため、情報が常に最新とは限りません。

- 限定的な情報: サイトに掲載されているのは、あくまで基本的な情報のみです。天井高、床の耐荷重、電気容量といった詳細なスペックや、共用部の雰囲気、ビルの管理体制などは、実際に内覧したり、詳細な資料を取り寄せたりしなければ分かりません。

- 交渉は自力で: ポータルサイト経由で直接貸主にアプローチした場合、専門知識が必要な条件交渉もすべて自社で行う必要があります。

効果的な活用法

不動産ポータルサイトは、「初期の情報収集」と「相場観の把握」のためのツールと割り切って活用するのが賢明です。サイトである程度の知識と希望条件を固めた上で、専門的な知見と非公開情報を持つオフィス専門の仲介会社に相談する、という二段構えのアプローチが、理想の新築オフィスにたどり着くための最も確実な方法と言えるでしょう。

| 比較項目 | オフィス専門の仲介会社 | 不動産ポータルサイト |

|---|---|---|

| 情報の質・鮮度 | ◎(非公開・未公開情報あり) | △(情報が古かったり、掲載されなかったりする) |

| 情報の量 | ◯(自社の希望に合うものを厳選) | ◎(玉石混交だが、網羅的) |

| 専門性・サポート | ◎(物件選定から交渉、契約までフルサポート) | ×(すべて自力で行う必要あり) |

| 手軽さ | △(相談や打ち合わせが必要) | ◎(いつでもどこでも検索可能) |

| 交渉力 | ◯(プロによる交渉で有利な条件を引き出しやすい) | ×(専門知識がないと不利になる可能性) |

| おすすめの活用法 | 本格的な物件探し、条件交渉、契約 | 初期の情報収集、相場観の把握、希望条件の整理 |

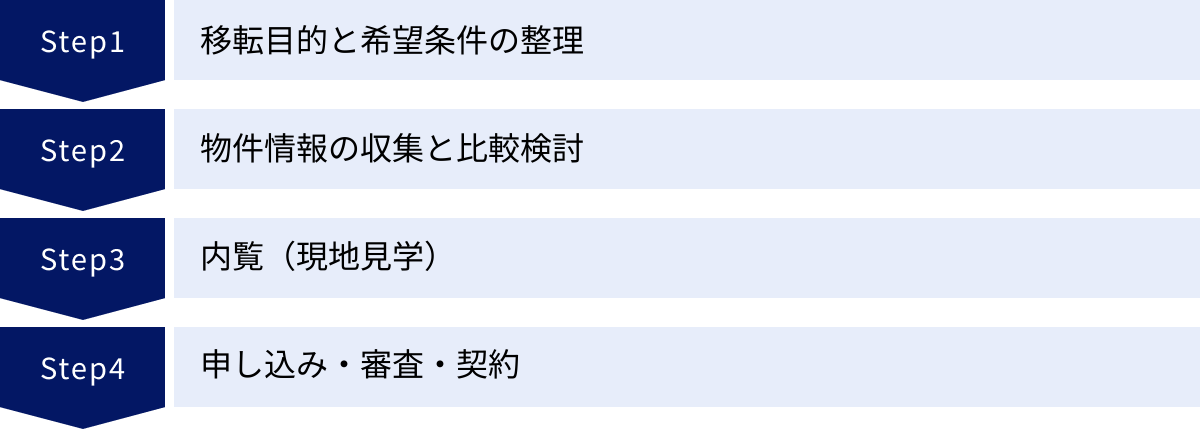

新築オフィス探しの流れ【4ステップ】

新築オフィスへの移転は、多くのタスクが複雑に絡み合う長期的なプロジェクトです。場当たり的に進めるのではなく、明確なステップを踏んで計画的に進めることが成功の鍵を握ります。ここでは、移転を検討し始めてから契約に至るまでの標準的な4つのステップを解説します。

① 移転目的と希望条件の整理

すべての始まりは、このステップにあります。ここでの議論が曖昧だと、その後のすべてのプロセスがブレてしまい、結果として満足のいかない移転になりかねません。

Why:なぜ移転するのか?(目的の明確化)

まず、社内で「なぜオフィスを移転する必要があるのか」という根本的な目的を徹底的に議論し、明確に言語化することが重要です。

- 人員増加への対応: 現在のオフィスが手狭になったため。

- 事業拡大・ブランディング: 企業の成長フェーズに合わせ、ブランドイメージを向上させたい。

- コスト最適化: 現在の賃料を見直し、コストパフォーマンスの良い場所に移りたい。

- 働き方改革の推進: リモートワークと出社のハイブリッドな働き方に適した環境を構築したい。

- 人材獲得力の強化: 魅力的なオフィスで、優秀な人材を引きつけたい。

この「移転の目的」が、今後の物件選びにおける最も重要な判断基準となります。例えば、「ブランディング」が最優先なら多少コストが高くても一等地のハイグレードビルが候補になり、「コスト最適化」が目的なら郊外や築浅物件も視野に入れるべきでしょう。

What/Where/When:希望条件の具体化

目的が明確になったら、それを具体的な物件の条件に落とし込んでいきます。

- エリア・立地: どの沿線の、どの駅周辺か。駅からの徒歩時間は何分以内か。

- 面積・坪数: 必要なワークスペース、会議室、リフレッシュスペースなどを考慮し、適切な面積を算出する。

- 入居希望時期: いつまでに移転を完了させたいか。現オフィスの解約予告期間も考慮に入れる。

- 予算: 支払い可能な賃料の上限と、初期費用として用意できる金額を明確にする。

- 必須設備・仕様: 必要な会議室の数、サーバー室の有無、OAフロア、セキュリティレベルなど。

これらの条件を整理する際は、経営層だけで決めるのではなく、実際に働く従業員の意見を聞くためのアンケートやワークショップを実施することが、移転後の満足度を高める上で非常に効果的です。

② 物件情報の収集と比較検討

整理した希望条件を基に、いよいよ具体的な物件探しを開始します。前章で解説したオフィス専門の仲介会社や不動産ポータルサイトを駆使して、情報を集めていきます。

仲介会社からの提案

仲介会社に希望条件を伝えると、条件に合致する物件のリスト(通称:物件資料、提案書)が提供されます。ここには、ポータルサイトにはない非公開情報が含まれている可能性もあります。

比較検討のポイント

複数の候補物件が出てきたら、以下のような多角的な視点で比較検討し、内覧する物件を3〜5件程度に絞り込んでいきます。

- コストパフォーマンス: 賃料、共益費だけでなく、保証金や償却(解約時に保証金から差し引かれる割合)なども含めたトータルコストで比較する。

- スペース効率: 同じ坪数でも、部屋の形(整形か不整形か)や柱の位置によって、実際に使える有効面積やレイアウトのしやすさは大きく異なります。図面を見て、効率的なレイアウトが可能かシミュレーションしてみましょう。

- ビルグレードと設備: ビルの築年数、外観、エントランスの雰囲気、エレベーターの数、空調方式(個別か一括か)、電気容量など、ハード面のスペックを詳細に比較します。

- 貸主の信頼性: ビルのオーナーが誰で、管理会社はどこか。過去のトラブルの有無なども、仲介会社を通じて確認できると安心です。

③ 内覧(現地見学)

書類や写真だけでは決して分からない、オフィスの「生の情報」を得るための最も重要なステップが内覧です。複数の担当者で手分けして、細部まで徹底的にチェックしましょう。

内覧時のチェックポイントリスト

- 専有部(オフィススペース内)

- 広さ・形状の実感: 図面で見るのと実際に立つのでは、広さの感覚が大きく異なります。

- 天井高: 天井が低いと圧迫感があります。開放感を重視するなら重要なポイントです。

- 柱の位置と太さ: レイアウトの自由度を大きく左右します。邪魔にならない位置にあるか確認します。

- 窓からの採光と眺望: 自然光がどれくらい入るか。窓の外の景色は従業員の気分転換にも影響します。

- コンセントの位置と数: PCや複合機の配置を考慮し、十分な数があるか確認します。

- 空調・照明: 空調の吹き出し口の位置、照明の種類や明るさをチェックします。

- 携帯電話の電波状況: 意外と見落としがちですが、電波が入りにくいと業務に支障をきたします。

- 共用部

- エントランス・ロビー: 「ビルの顔」です。来客に与える印象を左右します。

- エレベーター: 基数と待ち時間。朝の通勤ラッシュ時にストレスがないか想像します。

- 廊下・通路: 幅や明るさ。

- トイレ・給湯室: 清潔さ、個室の数、男女別の構成、デザイン性など。従業員の満足度に直結します。

- ビル周辺環境

- 最寄り駅からのアクセス: 実際に歩いてみて、道のりの分かりやすさ、坂道の有無、信号の数などを確認します。

- ランチ環境: 周辺の飲食店の数、種類、価格帯。コンビニや弁当屋の有無も重要です。

- その他施設: 銀行、郵便局、役所、クリニックなどが近くにあると便利です。

- 騒音・治安: 周辺の交通量や、近隣の建物の状況を確認し、騒音や治安に問題がないかチェックします。

新築物件の内覧における注意点

竣工前の物件の場合、工事中の現場や、特定の階に作られた「モデルフロア」のみを見学するケースが多くなります。その際は、図面やCGパース、模型などと照らし合わせながら、完成後の姿を正確にイメージする想像力が求められます。

④ 申し込み・審査・契約

内覧を経て、入居したい物件が固まったら、契約に向けて最終ステップへと進みます。

入居申し込み

まず、貸主に対して「入居申込書」を提出します。これには、会社の概要や財務状況などを記載します。人気物件の場合、この申し込みの先着順で交渉権が得られることが多いため、意思決定はスピーディーに行う必要があります。申込書を提出することで、一時的に他の企業からの募集を止めてもらえる(募集止め)場合もあります。

入居審査

提出された申込書や決算書などの書類を基に、貸主による入居審査が行われます。「安定して賃料を支払える企業か」「ビル全体の信用を損なうような事業内容でないか」といった点がチェックされます。

条件交渉と契約締結

審査と並行して、仲介会社を通じて貸主との間で最終的な契約条件の交渉を行います。賃料、フリーレント期間、原状回復の範囲など、後々のトラブルを避けるためにも、この段階で詳細を詰めておくことが極めて重要です。

双方が条件に合意したら、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受け、内容を十分に理解した上で「賃貸借契約」を締結します。契約書に署名・捺印し、保証金などの初期費用を支払うと、正式に契約が成立します。

この契約締結をもって、いよいよ内装工事のプランニングが本格的にスタートすることになります。

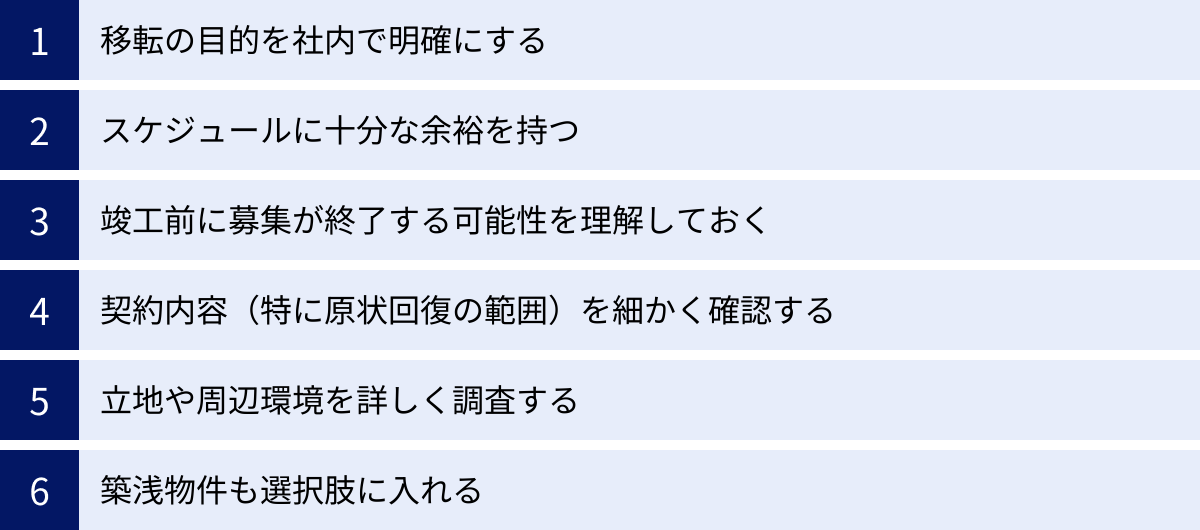

新築オフィス選びで失敗しないための6つの注意点

新築オフィスへの移転は、企業にとって大きな投資です。「こんなはずではなかった」と後悔しないために、計画段階から契約に至るまで、特に注意すべき6つのポイントを解説します。これらを事前に理解しておくことで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

① 移転の目的を社内で明確にする

これは基本中の基本でありながら、最もおろそかになりがちな点です。「今のオフィスが古くて狭いから」「どうせ移るなら新しくて綺麗な方が良い」といった漠然とした理由だけでプロジェクトを進めてしまうと、必ずどこかで判断の軸がブレます。

目的が曖昧な場合に起こる失敗例

- ケース1: 「とにかく綺麗なオフィスに」とデザイン性ばかりを重視した結果、従業員の動線が悪く、かえって生産性が落ちてしまった。

- ケース2: 経営層は「ブランドイメージ向上」を狙っていたが、現場は「コミュニケーション活性化」を求めていた。結果、誰にとっても中途半端で使いにくいオフィスになってしまった。

対策

移転プロジェクトの最初に、経営層から現場の従業員までを巻き込んだワークショップなどを開催し、「今回の移転で何を達成したいのか」という目的を共有・合意することが不可欠です。目的が「優秀な人材の採用」であれば、求職者に響くようなデザインや立地が最優先されます。「部門間の連携強化」が目的なら、レイアウトの自由度やコラボレーションスペースの作りやすさが重要な選定基準になります。この「目的」という羅針盤を持つことが、数多くの選択肢の中から自社にとって最適な解を見つけ出すための唯一の方法です。

② スケジュールに十分な余裕を持つ

新築オフィスのデメリットでも触れましたが、入居までのリードタイムの長さは、移転プロジェクトにおける最大のリスク要因の一つです。

スケジュールがタイトな場合に起こる失敗例

- 現オフィスの解約日が迫る中、焦って物件を決めてしまい、後からもっと良い条件の物件が見つかった。

- 内装の設計や工事に十分な時間をかけられず、質の低いデザインや施工になってしまった。

- 足元を見られてしまい、賃料やフリーレントなどの条件交渉で、貸主側に有利な条件を飲まざるを得なくなった。

対策

理想としては、移転を希望する日の1年半前から、遅くとも1年前にはプロジェクトを始動させることを強く推奨します。特に重要なのが、現オフィスの賃貸借契約書を確認し、「解約予告期間」を把握しておくことです。一般的に、オフィスの解約予告は6ヶ月前と定められていることが多く、この期間を考慮に入れた上で、逆算してスケジュールを立てる必要があります。余裕のあるスケジュールは、じっくりと物件を比較検討し、納得のいく条件交渉を行うための最大の武器となります。

③ 竣工前に募集が終了する可能性を理解しておく

「やはり実物を見てから決めたい」と考えるのは自然な心理ですが、新築オフィス探しにおいては、その考えが命取りになることがあります。

「完成待ち」が招く失敗

都心部の人気新築ビルは、建物が完成する1年以上も前からテナントの募集が始まり、竣工を待たずに満室御礼となる「青田買い」が常識です。建物が完成し、外観が見えるようになった頃には、すでに入居できる区画は残っていない、というケースは日常茶飯事です。

対策

このスピード感に対応するためには、信頼できるオフィス専門の仲介会社との連携が不可欠です。仲介会社が持つ計画段階の情報をいち早くキャッチし、図面、CGパース、模型、建設現地の状況といった限られた情報から、完成後の姿を正確にイメージし、スピーディーに意思決定を下す覚悟が求められます。もちろんリスクは伴いますが、優良な新築オフィスを確保するためには、この先行投資的な判断が必要となるのです。

④ 契約内容(特に原状回復の範囲)を細かく確認する

賃貸借契約は、一度結ぶと簡単に変更できません。特に、退去時にトラブルとなりやすい「原状回復」については、契約前に一言一句、細心の注意を払って確認する必要があります。

原状回復をめぐる失敗例

- スケルトン状態で入居したため、退去時もスケルトンに戻せば良いと考えていた。しかし、契約書の特約に「貸主指定の仕様で内装を新設した上で明け渡す」という一文があり、想定外の巨額な工事費用を請求された。

- 「原状回復はB工事(※)とする」と記載されており、貸主指定の業者に高額な工事費で見積もられ、拒否できなかった。

(※B工事:建物の躯体に関わる部分の工事で、費用は借主負担だが、業者は貸主が指定する工事)

対策

賃貸借契約書、特に「原状回復」や「〇〇工事」に関する条文、そして「特約事項」は、必ず弁護士や専門家のリーガルチェックを受けるようにしましょう。仲介会社の担当者にも、過去の事例などを基に、リスクがないかを確認してもらうことが重要です。契約時に「どこまでの状態に戻す義務があるのか」を貸主側と書面で明確に合意しておくことが、将来の不要な紛争と出費を防ぎます。

⑤ 立地や周辺環境を詳しく調査する

ビルのスペックや内装デザインにばかり目が行きがちですが、従業員や来客にとって、日々の利便性を左右するのは立地や周辺環境です。

調査不足による失敗例

- 地図上では駅から近かったが、実際に歩いてみると坂道が多く、夏場は汗だくになり従業員から不満が噴出した。

- オフィス周辺に飲食店がほとんどなく、昼食を取る場所に困る「ランチ難民」が続出してしまった。

- 日中の内覧では静かだったが、夜になると近隣の飲食店の騒音や酔客の声が気になり、残業する従業員の集中を妨げた。

対策

内覧は一度で終わらせず、時間帯(朝の通勤ラッシュ時、昼休み、夜間)や曜日を変えて、複数回行うことをお勧めします。実際に従業員が通勤するルートを歩いてみたり、周辺の飲食店の混雑状況を確認したりすることで、リアルな働き心地が見えてきます。また、自治体が公開しているハザードマップを確認し、その土地が浸水や液状化などの災害リスクを抱えていないかチェックしておくことも、BCPの観点から非常に重要です。

⑥ 築浅物件も選択肢に入れる

最後に、視野を広げるという視点も重要です。「新築」というキーワードに固執しすぎると、かえって自社にとって最適な物件を見逃してしまう可能性があります。

新築への固執が招く失敗

- 予算やエリアの条件に合う新築物件が全く見つからず、移転計画そのものが頓挫してしまった。

- 数少ない新築物件にこだわった結果、立地や広さなど、他の重要な条件で妥協せざるを得なくなった。

対策

竣工後2〜5年程度の「築浅物件」も、新築と並行して検討リストに加えることをお勧めします。築浅であれば、設備は十分に新しく、耐震基準も現行のものを満たしています。前のテナントが退去した直後であれば、内装が綺麗な状態で募集に出されることもあります。何より、新築に比べて賃料が抑えられ、物件数も格段に増えるため、選択の幅が大きく広がります。コストとクオリティのバランスを考えた時、結果的に築浅物件がベストな選択であったというケースは非常に多くあります。柔軟な視点を持つことが、満足度の高いオフィス移転につながります。

新築オフィス契約時にかかる初期費用

新築オフィスへの移転を具体的に検討する上で、避けては通れないのが初期費用の全体像の把握です。月々の賃料とは別に、契約時にまとまった資金が必要となります。ここでは、主な初期費用の項目とその目安について解説します。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復費用のための担保金。退去時に一部返還。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金。返還されない。 | 賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 仲介会社に支払う成功報酬。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前払い賃料 | 入居月の日割り賃料と、翌月分の賃料。 | 約1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水漏れなどに備える保険。加入が義務の場合が多い。 | 年間数万円~ |

| 内装工事費 | スケルトン状態からオフィスを造作する費用。 | 坪単価20万円~50万円以上 |

| 引っ越し費用 | 什器やPCなどの運搬・設置費用。 | 従業員1人あたり3万円~7万円 |

仲介手数料

オフィス探しをサポートしてくれた不動産仲介会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、一般的には「賃料の1ヶ月分+消費税」が上限となります。

保証金(敷金)

貸主に対して預け入れる担保金です。万が一、賃料の支払いが滞ったり、退去時の原状回復工事で費用が発生したりした場合に、この保証金から充当されます。問題がなければ、原状回復費用や償却費(後述)を差し引いた額が退去時に返還されます。相場は非常に幅広く、月額賃料の6ヶ月分から、ビルグレードや企業の信用力によっては12ヶ月分を求められることもあります。初期費用の中で最も大きな割合を占める項目の一つです。

礼金

貸主に対して支払う謝礼金としての意味合いが強く、保証金とは異なり返還されることはありません。相場は賃料の1ヶ月分から2ヶ月分ですが、最近では礼金なし(ゼロ)の物件も増えてきています。

前払い賃料

契約時に、入居する月の賃料(月の途中から入居する場合は日割り計算)と、その翌月分の賃料を前払いで支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。

火災保険料

オフィス内で火災や水漏れ事故などを起こしてしまった場合に備え、貸主から火災保険(借家人賠償責任保険)への加入を義務付けられることがほとんどです。保険料はオフィスの面積や建物の構造によって異なりますが、年間で数万円程度が目安となります。

内装工事費

新築(スケルトン)オフィスの場合、初期費用の中で最も高額になり、かつ変動幅が大きいのがこの内装工事費です。床、壁、天井の内装仕上げ、間仕切り壁の設置、電気・電話・LANの配線、照明器具や空調設備の設置など、オフィスとして機能させるためのすべての工事が含まれます。デザインや使用する素材のグレードによって費用は大きく変わりますが、一般的なオフィス仕様で坪単価20万円〜50万円程度が一つの目安となります。例えば、50坪のオフィスであれば、1,000万円〜2,500万円の内装工事費がかかる可能性があるということです。

引っ越し費用

現在のオフィスから新しいオフィスへ、デスク、椅子、キャビネット、PC、複合機、サーバー、書類といったあらゆる物品を運搬・設置するための費用です。従業員数や荷物の量、移動距離、作業を行う曜日(平日か休日か)によって料金は変動します。おおよその目安として、従業員1人あたり3万円〜7万円程度を見ておくと良いでしょう。

これらの費用を合計すると、新築オフィスの入居には、最低でも月額賃料の15ヶ月分以上の資金が必要になると言われています。移転計画を立てる際は、これらのコストを事前に漏れなくリストアップし、十分な資金計画を立てることが不可欠です。

まとめ

新築オフィスへの移転は、企業にとって単なるコストではなく、未来への戦略的な投資です。その価値を最大限に引き出すためには、多角的な視点からの検討と、周到な準備が欠かせません。

本記事で解説した通り、新築オフィスには、

- 最新設備と快適な環境による生産性向上

- 高い耐震性とBCP対策による事業継続性の確保

- 企業ブランド価値の向上と採用競争力の強化

- 自社の理念を反映できる自由なオフィスレイアウト

といった、計り知れないメリットが存在します。これらは、従業員満足度を高め、企業の持続的な成長を支える強力なエンジンとなり得ます。

その一方で、

- 高額な賃料と莫大な初期費用

- 市場における物件数の希少性

- 入居までに1年近くを要する長いリードタイム

といった、乗り越えるべきハードルがあることも事実です。

このトレードオフの関係を正しく理解し、自社にとって最適な選択をするために、以下の3つのポイントを改めて強調します。

- 移転目的の明確化: 「何のために移転するのか」という原点を、社内全体で共有すること。これが全ての判断のブレない軸となります。

- 余裕を持ったスケジュール設定: 最低でも1年前からプロジェクトを始動させ、焦らず、妥協のない物件選びと交渉を行える時間を確保すること。

- 専門家の活用と柔軟な視点: 信頼できるオフィス専門の仲介会社をパートナーとし、非公開情報を含む質の高い情報を得ること。また、新築だけに固執せず、質の高い「築浅物件」も視野に入れる柔軟性を持つことが、結果として最良の選択につながるケースも少なくありません。

オフィスは、企業のビジョンを映し出し、従業員の創造性を育む「場」です。この記事が、皆様のオフィス移転プロジェクトを成功に導き、企業のさらなる飛躍の一助となることを心より願っています。