起業や事業拡大、働き方の多様化に伴い、オフィスのあり方は大きく変化しています。特に、コストを抑えながらもビジネスに必要な機能を確保したいと考える経営者や個人事業主にとって、「格安オフィス」は非常に魅力的な選択肢です。しかし、「なぜ安いのか?」「何かデメリットがあるのでは?」といった不安や疑問を抱く方も少なくありません。

この記事では、格安で利用できるオフィスの種類から、その安さの理由、メリット・デメリット、そして失敗しないための選び方のポイントまでを網羅的に解説します。自社の状況に最適なオフィスを見つけ、コストを賢く削減しながら事業を成長させるための知識を身につけていきましょう。

目次

格安オフィスとは

格安オフィスとは、従来の一般賃貸借契約で借りるオフィスに比べ、初期費用や月額賃料を大幅に抑えて利用できるオフィスの総称です。これには、レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスなど、様々な形態が含まれます。

従来のオフィス契約では、高額な敷金・礼金・保証金に加え、内装工事費、オフィス家具や通信インフラの整備費用など、多額の初期投資が必要でした。また、契約期間も2年以上といった長期契約が一般的で、事業規模の変動に柔軟に対応しにくいという課題がありました。

こうした課題を背景に、働き方の多様化やスタートアップ企業の増加といった社会の変化に対応する形で、格安オフィス市場は急速に拡大しています。特に、リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークの普及により、企業は必ずしも全従業員を収容する大規模なオフィスを必要としなくなりました。必要な時に必要なだけ利用できる柔軟なオフィス形態へのニーズが高まっているのです。

格安オフィスが注目される主な理由は、以下の通りです。

- コスト削減のニーズ: 経済の先行きが不透明な中、多くの企業にとって固定費であるオフィス賃料の削減は重要な経営課題です。格安オフィスは、この課題に対する直接的な解決策となります。

- スタートアップ・フリーランスの増加: 新規事業を立ち上げる際、初期投資はできるだけ抑えたいものです。格安オフィスは、少ない資金でスピーディーに事業を開始するための強力なインフラとなります。

- 働き方の多様化: リモートワーク、ハイブリッドワーク、サテライトオフィスの設置など、働き方が多様化する中で、従来の画一的なオフィスでは対応しきれないニーズが生まれています。様々な形態を持つ格安オフィスは、これらの新しい働き方を支える受け皿として機能します。

具体的に、格安オフィスにはどのような種類があるのでしょうか。後の章で詳しく解説しますが、物理的な個室を借りる「レンタルオフィス」、オープンスペースを共有する「シェアオフィス」や「コワーキングスペース」、そして物理的なスペースは持たずに住所や電話番号だけを借りる「バーチャルオフィス」などが代表的です。

これらのオフィスは、「所有」から「利用」へという考え方に基づいています。自社で全てを抱え込むのではなく、必要な機能やサービスを必要な分だけ利用することで、コストの最適化と経営の柔軟性を実現します。

もちろん、格安であることには理由があり、メリットだけでなくデメリットも存在します。例えば、スペースが手狭であったり、他の利用者との兼ね合いでセキュリティ面に注意が必要だったりする場合があります。

この記事を通じて、様々な格安オフィスの特徴を正しく理解し、自社の事業フェーズ、業種、働き方、そして企業カルチャーに最も適した選択ができるようになることが重要です。次の章からは、具体的な格安オフィスの種類について、一つひとつ詳しく見ていきましょう。

格安でオフィスを借りる6つの方法

格安でオフィスを構える方法は一つではありません。それぞれに特徴があり、メリット・デメリットも異なります。自社のビジネスモデルや働き方に最適な選択をするために、まずは代表的な6つの方法を理解しましょう。

| オフィス形態 | 主な特徴 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| レンタルオフィス | 家具付きの個室が中心。共用設備も充実。 | プライバシー確保、即時事業開始が可能 | 比較的高めの月額料金、カスタマイズ性低い | 少人数のスタートアップ、士業、プロジェクトチーム |

| シェアオフィス | 複数の企業・個人がスペースを共有。 | 異業種交流、コスト削減、柔軟なプラン | プライバシー確保が課題、騒音が気になることも | ネットワーキング重視の企業、クリエイター |

| コワーキングスペース | よりオープンでコミュニティ重視の共有空間。 | 非常に柔軟な利用形態、多様な人との出会い | セキュリティ面の懸念、集中しにくい可能性 | フリーランス、ノマドワーカー、出張中のビジネスパーソン |

| バーチャルオフィス | 物理的スペースはなく、住所や電話番号を貸与。 | 圧倒的な低コスト、都心一等地の住所利用 | 作業スペースなし、許認可に制限がある業種も | リモートワーク中心の企業、ネットショップ運営者 |

| サービスオフィス | レンタルオフィスに秘書などの付加価値サービスを追加。 | 手厚いサポート、本業への集中、高い信頼性 | 他の格安オフィスより高コスト | 外資系の日本支社、高品質を求めるスタートアップ |

| SOHO向け物件 | 住居兼事務所として利用できる賃貸物件。 | 家賃とオフィス賃料の一本化、通勤時間ゼロ | 事業利用の制限(法人登記不可など)、公私混同 | フリーランス、個人事業主、ごく少人数の法人 |

① レンタルオフィス

レンタルオフィスは、家具やインターネット回線、複合機といったビジネスに必要な設備があらかじめ備わった個室スペースを、月単位で契約して利用するオフィス形態です。多くの場合、受付や会議室、ラウンジといった共用スペースも利用できます。

最大のメリットは、プライバシーを確保しながら、迅速に事業を開始できる点です。一般的な賃貸オフィスのように内装工事や什器の購入、インフラ整備に時間とコストをかける必要がありません。契約後すぐに業務を始められるため、スピード感が求められるスタートアップや、期間限定のプロジェクトチームの拠点として最適です。

また、敷金や礼金が不要、または非常に低額なケースが多く、初期費用を大幅に抑えられるのも大きな魅力です。月額料金には水道光熱費やインターネット利用料が含まれていることが多く、コスト管理がしやすいという利点もあります。

一方で、デメリットとしては、一人当たりのスペースが比較的狭い傾向にあること、そして内装の変更やレイアウトの自由度が低い点が挙げられます。企業のカルチャーをオフィスデザインで表現したいといったニーズには応えにくいかもしれません。また、月額料金は他の格安オフィス形態と比較するとやや高めに設定されている場合があります。

弁護士や税理士などの士業、コンサルタント、数名規模のIT企業など、機密情報の取り扱いや集中できる執務環境を重視する小規模なチームに向いています。

② シェアオフィス

シェアオフィスは、一つの大きなフロアを複数の企業や個人で共有(シェア)して利用するオフィス形態です。個室ブースが用意されている場合もありますが、基本的にはオープンスペースのフリーアドレス席が中心となります。

この形態の最大の魅力は、利用者同士のコミュニケーションが生まれやすい環境にあることです。異なる業種のプロフェッショナルと同じ空間で働くことで、新たなアイデアが生まれたり、ビジネス上のコラボレーションに発展したりする可能性があります。多くのシェアオフィスでは、ネットワーキングを促進するための交流イベントが定期的に開催されています。

コスト面でもメリットが大きく、専用の個室を持つレンタルオフィスに比べて月額料金を安く抑えられます。契約プランも柔軟で、月額固定プランのほか、利用日数に応じたプランなどが用意されていることもあります。

デメリットは、プライバシーの確保が難しい点です。オープンスペースであるため、電話の内容や会話が周囲に聞こえてしまう可能性があります。機密性の高い情報を扱う業務には注意が必要です。また、人の出入りが多く、集中して作業したいときには周囲の物音が気になるかもしれません。

デザイナーやエンジニアといったクリエイティブ職、新たな人脈を築きたいスタートアップ、外部との協業を積極的に進めたい企業などにおすすめです。

③ コワーキングスペース

コワーキングスペースは、シェアオフィスと非常によく似た概念ですが、より「コミュニティ」の側面を重視し、個人(フリーランスやノマドワーカー)の利用を主眼に置いている場合が多いです。Co-working(共に働く)という言葉の通り、利用者間の協働や交流を促進する仕掛けが特徴です。

大きな違いとして、ドロップイン(一時利用)制度が充実している点が挙げられます。月額契約だけでなく、数時間単位や1日単位で気軽に利用できるため、出張先の作業場所や、普段は自宅で仕事をしているフリーランスが気分転換に利用するのに適しています。

メリットは、その圧倒的な利用の柔軟性と低コストにあります。必要な時に必要なだけ使えるため、無駄な固定費が発生しません。また、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まるため、シェアオフィス以上に予期せぬ出会いや学びの機会が豊富です。

デメリットもシェアオフィスと共通する部分が多く、セキュリティやプライバシーの確保が課題となります。特にドロップイン利用者が多い施設では、不特定多数の人が出入りするため、荷物の管理などには一層の注意が必要です。また、あくまで「作業場所」としての提供がメインであり、法人登記や郵便物受け取りなどのサービスはオプション扱いか、提供されていない場合もあります。

場所にとらわれずに働くフリーランスやノマドワーカー、起業準備中の個人、企業のサテライトオフィスとして社員に多様な働く場所を提供したい場合などに最適な選択肢です。

④ バーチャルオフィス

バーチャルオフィスは、物理的なオフィススペース(執務空間)を持たず、「住所」や「電話番号」といったビジネスに必要な情報だけを借りることができるサービスです。

その最大のメリットは、圧倒的な低コストにあります。月額数千円程度から、都心一等地(例:銀座、丸の内、渋谷など)の住所を自社の所在地として利用できます。これにより、企業のウェブサイトや名刺に権威ある住所を記載でき、顧客や取引先からの信頼性を高める効果が期待できます。

主なサービス内容は、法人登記可能な住所の貸与、郵便物や宅配便の受け取り・転送、専用電話番号の貸与と電話転送・秘書代行などです。多くのバーチャルオフィスでは、必要に応じて会議室を時間単位でレンタルできるサービスも提供しています。

デメリットは、実際の作業スペースがないことです。そのため、従業員が出社して働くスタイルの企業には不向きです。また、業種によってはバーチャルオフィスの住所では許認可が下りないケースがあります。例えば、弁護士や司法書士などの士業、人材派遣業、古物商、建設業など、事業所としての実体や専用スペースが法律で定められている業種は注意が必要です。

事業のほとんどをリモートワークで完結できるIT企業やコンサルティング会社、ネットショップの運営者、地方に拠点を持ちながら都心の住所でビジネスを展開したい個人事業主などに非常に有効な選択肢です。

⑤ サービスオフィス

サービスオフィスは、レンタルオフィスの一種ですが、より付加価値の高いサービスを提供することに特化したハイグレードなオフィス形態です。

基本的な特徴はレンタルオフィスと同様に、家具付きの個室と共用スペースを提供しますが、それに加えて、バイリンガル対応可能な受付スタッフによる来客応対や電話秘書代行、ITサポート、経理・総務のアウトソーシングなど、手厚いビジネスサポートが受けられるのが大きな違いです。まさに「至れり尽くせり」の環境で、利用者はコア業務に専念できます。

内装や設備も非常に高品質で、一流ホテルのような洗練された空間を提供している運営会社が多く、企業のブランディングやイメージ向上に大きく貢献します。

メリットは、ビジネスの立ち上げや運営に関わるあらゆる手間を省き、本業に集中できる環境が手に入ることです。特に、日本市場に新規参入する外資系企業が、現地の事情に詳しいスタッフのサポートを受けながら迅速に事業を軌道に乗せる、といったシナリオで強みを発揮します。

デメリットは、その高品質なサービスに見合った高めの料金設定です。他の格安オフィス形態と比較すると、月額費用は最も高額になる傾向があります。そのため、コスト削減を最優先する企業には不向きかもしれません。

日本支社を設立する外資系企業、役員クラスの一時的な執務室、クライアントに高い信頼性をアピールしたいコンサルティングファームや金融関連企業などに選ばれています。

⑥ SOHO向け物件

SOHO(ソーホー)とは「Small Office / Home Office」の略で、小規模なオフィスや自宅をオフィスとして利用する働き方、またはそのための物件を指します。一般的には、事業利用が許可されている賃貸マンションやアパートのことを「SOHO向け物件」と呼びます。

最大のメリットは、住居と仕事場を兼用できるため、家賃とオフィス賃料を一本化でき、トータルコストを抑えられる点です。また、通勤時間がゼロになるため、時間を有効に使えるという利点もあります。

しかし、デメリットも少なくありません。まず、物件数が少なく、希望のエリアで見つけるのが難しい場合があります。また、「事務所利用可」となっていても、法人登記や不特定多数の来客、看板の設置は不可といった制限が設けられているケースがほとんどです。契約前に、どこまでの事業利用が許可されているのかを貸主や管理会社に詳細に確認する必要があります。

さらに、プライベートと仕事の境界が曖昧になりがちで、オンオフの切り替えが難しいという課題もあります。来客対応にも向いておらず、生活感のある空間がビジネス上の信頼性を損なう可能性も考慮しなければなりません。

Webデザイナーやライター、プログラマーといった、来客がほとんどなく、一人またはごく少人数で完結する仕事をしているフリーランスや個人事業主にとって、合理的な選択肢の一つとなり得ます。

なぜオフィスを格安で借りられるのか?その理由を解説

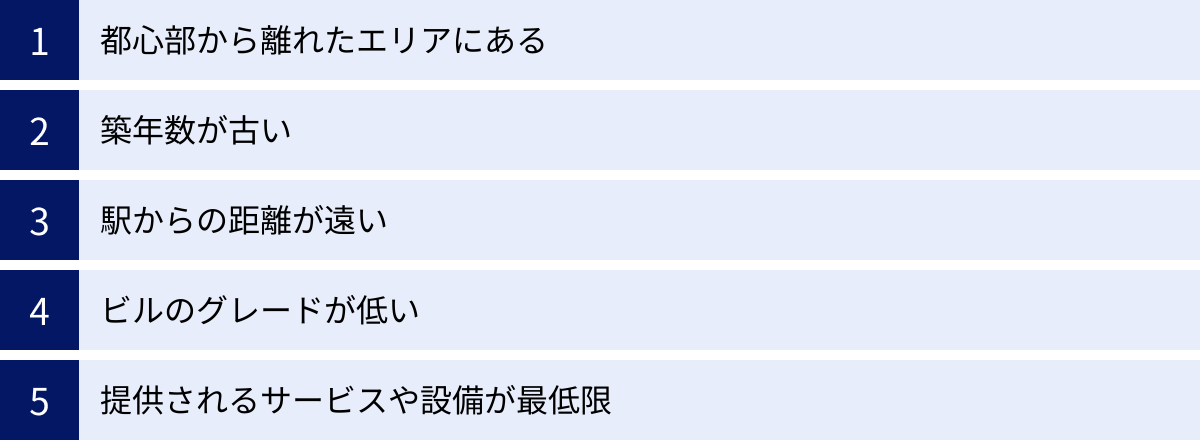

「格安」と聞くと、何か裏があるのではないかと不安に思うかもしれません。しかし、格安オフィスには明確な「安さの理由」が存在します。その理由を理解することで、物件選びの際に何を重視し、何を妥協できるのかを判断する基準を持つことができます。

都心部から離れたエリアにある

オフィス賃料を決定する最も大きな要因は「立地」です。一般的に、ターミナル駅やビジネスの中心地から離れるほど、賃料は安くなる傾向にあります。

例えば、東京の丸の内や大手町といった中心業務地区(CBD)と、そこから電車で15〜20分ほど離れた郊外の駅前とでは、同じ広さ・グレードのオフィスでも賃料に数倍の差が生じることも珍しくありません。これは、交通の利便性や商業施設の集積度、ブランドイメージといった要素が賃料に反映されるためです。

格安オフィスの中には、こうした都心部から少し離れたエリアや、最寄り駅から徒歩圏内ではあるものの、主要駅ではない駅の近くに立地しているものが多くあります。

しかし、これは必ずしもデメリットとは限りません。リモートワークが主体で、社員がたまに出社するだけの企業であれば、必ずしも都心一等地にオフィスを構える必要はないでしょう。また、来客が少ない業種であれば、立地の優先順位は低くなります。むしろ、都心から離れることで、落ち着いた静かな環境で業務に集中できる、周辺の物価が安くランチ代などを節約できるといったメリットも生まれます。

物件を探す際には、自社のビジネスにとって「都心部にあること」が本当に必要なのかを問い直し、少しエリアを広げて検討することで、コストパフォーマンスに優れた物件に出会える可能性が高まります。

築年数が古い

建物の「築年数」も賃料に大きく影響します。一般的に、建物は築年数が経過するにつれて価値が下がり、賃料も安くなる傾向にあります。

特に、1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法が改正され、より厳しい耐震基準(いわゆる「新耐震基準」)が導入されました。この基準を満たしているかどうかは、オフィスの安全性を考える上で非常に重要なポイントです。格安物件の中には、この新耐震基準導入以前に建てられた「旧耐震基準」の建物も含まれている場合があります。

もちろん、旧耐震の建物であっても耐震補強工事が行われている場合も多いため、一概に危険というわけではありませんが、契約前には必ず確認が必要です。

築年数が古いことのデメリットは、耐震性への懸念のほか、空調や水回りといった設備の老朽化、断熱性や防音性の低さなどが挙げられます。夏は暑く冬は寒かったり、隣のオフィスの音が気になったりすることもあるかもしれません。

一方で、古い建物ならではのメリットもあります。レトロで趣のある雰囲気を活かしたオフィス作りができたり、天井が高く開放的な空間であったりすることもあります。最近では、古いビルを現代のニーズに合わせて大規模に改修した「リノベーション物件」も増えており、新築同様の綺麗な内装でありながら、賃料は比較的安く抑えられているケースも少なくありません。

築年数というスペックだけで判断せず、実際に内覧して建物の管理状態や設備の状況を自分の目で確かめることが重要です。

駅からの距離が遠い

立地の中でも、「最寄り駅からの徒歩分数」は賃料を左右する重要な要素です。一般的に、駅から近ければ近いほど賃料は高くなり、遠くなるほど安くなります。不動産広告で「駅徒歩5分」と「駅徒歩10分」では、同じような物件でも賃料に明確な差が出ることが多いです。

駅から遠いことのデメリットは、従業員の通勤の負担が増えること、そして来客がある際に不便をかける可能性があることです。特に、雨の日や夏の暑い日には、駅からの距離が心理的な負担になることもあります。

しかし、これも考え方次第でメリットに転換できます。駅から少し歩くことで、従業員の健康増進や運動不足の解消につながるかもしれません。また、駅前の喧騒から離れた、静かで落ち着いた環境で仕事に集中できるという利点もあります。

駅から遠い物件を検討する際には、バス路線の有無や本数、駐輪場の有無などを確認するとよいでしょう。バス停が近くにあれば、天候が悪い日でも通勤の負担を軽減できます。また、自転車通勤を許可している企業であれば、従業員の選択肢も広がります。

日々の通勤利便性と賃料コストのバランスを考え、自社にとって最適な距離感を見極めることが大切です。

ビルのグレードが低い

オフィスビルには、その規模、立地、築年数、設備、管理体制などによって、目には見えない「グレード(等級)」が存在します。一般的に、大規模で最新設備を備えたハイグレードビル(Aグレード)、中規模で標準的な設備を持つミドルグレードビル(Bグレード)、小規模で築年数が経過したスタンダードビル(Cグレード)といったように分類されます。

当然ながら、グレードが高いビルほど賃料は高くなります。格安で提供されているオフィスは、このグレードが比較的低いビルに入居しているケースが多くあります。

グレードが低いビルの特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- エントランスが質素で、受付がない

- エレベーターの基数が少ない、または速度が遅い

- 空調がフロア一括管理で、個別の温度設定ができない

- トイレが男女共用、または古い

- 駐車場が機械式で使いにくい、または駐車場がない

- 管理人が常駐していない

これらの点は、企業の「見栄え」や従業員の快適性に影響を与える可能性があります。しかし、来客がほとんどなく、社外からの見た目を気にする必要がない業種や、企業のバックオフィス機能として利用する場合には、大きな問題にならないかもしれません。

重要なのは、ビルのグレードが低いことが、自社の業務遂行に実質的な支障をきたすかどうかを冷静に判断することです。見た目の豪華さよりも、コストパフォーマンスを重視するという明確な方針があれば、グレードの低いビルは非常に合理的な選択肢となります。

提供されるサービスや設備が最低限

レンタルオフィスやサービスオフィスの中にも、料金設定に大きな幅があります。その価格差を生む要因の一つが、提供されるサービスや設備の範囲です。

高価格帯のサービスオフィスでは、バイリンガル対応の受付、秘書サービス、ITサポート、ケータリングサービス、フィットネスジムの併設など、多岐にわたる付加価値が提供されます。

一方で、格安を謳うオフィスでは、これらの付加サービスを削ぎ落とし、オフィスとして最低限必要な機能(デスク、椅子、インターネット回線、共用の複合機や会議室など)に絞って提供することで、低価格を実現しています。

例えば、以下のような違いがあります。

- 受付スタッフが常駐しておらず、来客応対は各自で行う

- 会議室の数が少なく、利用は有料かつ予約制

- インターネット回線は共有で、速度保証がない

- 清掃は共用部のみで、個室内の清掃は各自で行う

- フリードリンクの種類が少ない、または有料

これらのサービスが削られていることをデメリットと感じるかどうかは、企業のニーズ次第です。自社で代替できること(例:清掃は当番制で行う)、あるいは自社の業務に不要なサービスであれば、それらが提供されないことで賃料が安くなるのは、むしろ歓迎すべきことと言えるでしょう。

契約前には、月額料金に何が含まれていて、何がオプション(有料)になるのかを詳細に確認し、自社の業務スタイルと提供されるサービスレベルが合致しているかを見極めることが、コストと利便性の最適なバランスを見つける鍵となります。

格安オフィスを借りるメリット

コストを抑えられること以外にも、格安オフィスには多くのメリットが存在します。これらを活用することで、事業の成長を加速させることが可能です。ここでは、代表的な4つのメリットを深掘りしていきます。

初期費用や月額費用を大幅に抑えられる

格安オフィスを利用する最大のメリットは、事業運営における固定費を劇的に削減できる点にあります。これは、特に資金体力に乏しいスタートアップや中小企業にとって、計り知れない価値を持ちます。

従来の賃貸オフィス契約では、一般的に家賃の6ヶ月〜12ヶ月分にもおよぶ敷金・保証金が必要となります。加えて、礼金、仲介手数料、前家賃などを合わせると、入居前に莫大な初期費用が発生します。例えば、月額50万円のオフィスを借りる場合、敷金だけで300万円以上、総額では500万円近い初期費用がかかることも珍しくありません。

さらに、オフィスは「ハコ」を借りるだけなので、内装工事、デスクや椅子といったオフィス家具の購入、電話やインターネット回線の敷設、複合機のリース契約など、事業を開始できる状態にするまでに追加で数百万円のコストと数週間の時間が必要です。

一方、レンタルオフィスやシェアオフィスといった格安オフィスでは、敷金・礼金が不要、または家賃の1ヶ月分程度の保証金のみというケースがほとんどです。また、ビジネスに必要な家具や設備はあらかじめ完備されているため、PC一台あれば即日業務を開始できます。

| 項目 | 一般賃貸オフィス(月額50万円の場合) | 格安オフィス(月額50万円の場合) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 300万円(6ヶ月分) | 0円〜50万円(0〜1ヶ月分) |

| 礼金 | 50万円(1ヶ月分) | 0円 |

| 仲介手数料 | 50万円(1ヶ月分) | 0円 |

| 前家賃 | 50万円(1ヶ月分) | 50万円(1ヶ月分) |

| 内装・設備費 | 200万円〜 | 0円 |

| 初期費用合計(目安) | 650万円〜 | 50万円〜 |

このように、初期費用を10分の1以下に抑えることも可能です。この差は非常に大きく、本来オフィス設備に使われるはずだった資金を、製品開発、マーケティング、人材採用といった、事業の成長に直結するコア業務に投資できます。これは、競争の激しい市場で生き残るための大きなアドバンテージとなるでしょう。

ビジネスに必要な設備やサービスが揃っている

格安オフィス、特にレンタルオフィスやサービスオフィスは、「手ぶらで入居して、すぐに仕事が始められる」環境を提供してくれます。これは、時間的コストと手間を大幅に削減できるという点で、非常に大きなメリットです。

事業の立ち上げ期や新規プロジェクトの開始時には、やるべきことが山積みです。オフィスの内装業者を選定したり、家具のカタログを比較したり、電話回線の工事業者を待ったり…といった雑務に追われている時間はありません。

格安オフィスには、通常、以下のような設備が標準で備わっています。

- 執務スペース: デスク、オフィスチェア

- ITインフラ: 高速インターネット回線(Wi-Fi)、電源

- OA機器: 複合機(コピー、プリント、スキャン、FAX)、シュレッダー

- 共用施設: 会議室、ラウンジ、セミナールーム、フォンブース

- その他: 鍵付きロッカー、ホワイトボード、プロジェクター

これらの設備を一つひとつ自前で揃える手間とコストを考えれば、月額料金に含まれていることの価値は計り知れません。また、設備のメンテナンスや消耗品の補充(コピー用紙やトナーなど)も運営会社側で行ってくれるため、利用者は本来の業務に集中できます。

さらに、受付スタッフによる来客応対や郵便物の代理受取といったサービスも、少人数の企業にとっては非常に助かります。電話対応で作業が中断されたり、重要な来客がある日に限って担当者が不在だったり、といった事態を避けることができます。

このように、ビジネスインフラがパッケージ化されていることで、利用者は事業のスピード感を損なうことなく、スムーズにビジネスを推進できるのです。

都心の一等地にオフィスを構えられる

企業の信頼性は、事業内容や実績だけでなく、その「所在地」にも大きく影響されます。特に、バーチャルオフィスやレンタルオフィスを活用すれば、実際の事業規模や予算に関わらず、東京の丸の内や銀座、大阪の梅田といった、誰もが知るビジネス一等地にオフィス住所を構えることが可能です。

これは、特にスタートアップや地方に拠点を置く企業にとって、大きなブランディング効果をもたらします。例えば、ウェブサイトや名刺に記載された住所が都心の一等地であれば、それだけで取引先や顧客に「しっかりとした会社である」という安心感や信頼感を与えることができます。

金融機関からの融資審査や、大手企業との取引開始においても、オフィスの所在地がプラスに働くケースは少なくありません。

また、採用活動においても有利に働きます。交通の便が良い都心部のオフィスは、優秀な人材にとって魅力的であり、応募者の増加につながる可能性があります。地方の企業が都心にサテライトオフィスやバーチャルオフィスを構えることで、首都圏の人材を獲得しやすくなるという効果も期待できます。

物理的に高額な賃料を払ってその場所に入居するのではなく、月額数千円から数万円のコストで「一等地の住所」という価値を手に入れられるのは、格安オフィスならではの非常に戦略的なメリットと言えるでしょう。

掃除やゴミ出しなどの手間が省ける

一見些細なことに思えるかもしれませんが、日々の清掃やゴミ出しといった雑務から解放されることも、格安オフィスの見逃せないメリットです。

一般的な賃貸オフィスでは、自社の専有スペースの清掃はもちろん、場合によってはフロア共用部のトイレ掃除などが当番制になっていることもあります。また、事業活動で出るゴミは事業系ごみとして処理する必要があり、自治体のルールに従って分別し、指定された業者に有料で回収を依頼しなければなりません。

これらの作業は、本来の業務ではないにもかかわらず、社員の時間と労力を奪います。特に、社員数の少ない企業では、役員や管理職が自ら掃除をしているというケースも珍しくありません。

レンタルオフィスやシェアオフィスでは、共用スペース(ラウンジ、会議室、トイレなど)の清掃は運営会社のスタッフが定期的に行ってくれます。個室プランの場合でも、オプションで室内清掃サービスを提供しているところが多くあります。ゴミについても、指定の場所に分別して出しておけば、運営会社がまとめて処理してくれるため、ゴミ収集日や業者との契約を気にする必要がありません。

こうした雑務をアウトソースできることで、社員は本来の専門性を活かすべきコア業務に100%集中できます。これは、生産性の向上だけでなく、社員の満足度向上にもつながります。「やりたくない仕事」から解放されることで、仕事へのモチベーションも高まるでしょう。日々の小さなストレスがなくなることの積み重ねは、長期的に見て組織のパフォーマンスに大きなプラスの影響を与えます。

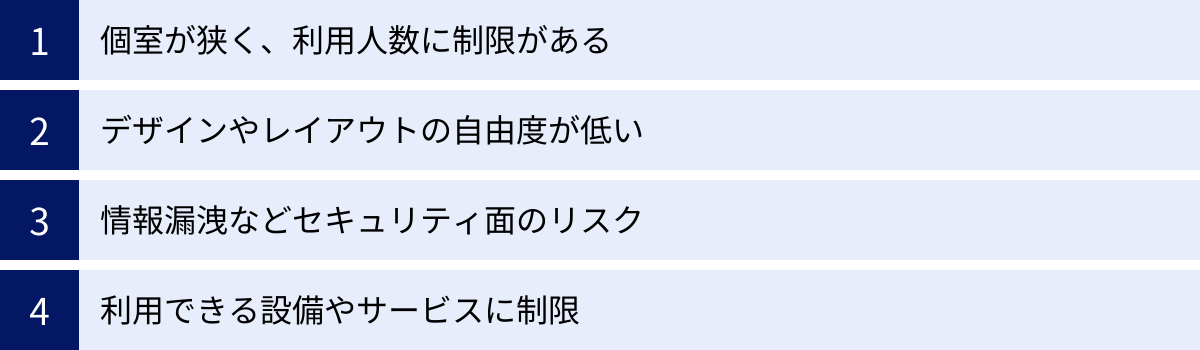

格安オフィスを借りるデメリット

メリットの多い格安オフィスですが、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前にリスクをしっかりと把握しておきましょう。

個室が狭い、または利用人数に制限がある

格安オフィス、特に都心部のレンタルオフィスでは、コストを抑えるために一人当たりのスペースがコンパクトに設計されていることが多くあります。一般的な1名用の個室は2㎡〜3㎡(約1.2畳〜1.8畳)程度が標準的で、デスクと椅子を置くとほとんど余裕がない、というケースも少なくありません。

最初は一人で十分でも、事業が成長しスタッフが増えた際に、同じ個室を使い続けるのは困難です。多くのレンタルオフィスでは、より広い部屋への移動も可能ですが、その際には空室があるかどうかに左右され、必ずしもスムーズに移れるとは限りません。

また、契約上、一つの個室に入居できる人数が厳しく制限されています。例えば、「2名用」の部屋を3名で利用することは原則としてできません。将来的な人員増加計画があるのであれば、少し余裕を持った広さの部屋を契約するか、増員時の対応(同施設内での拡張可能性や近隣の別拠点への移転など)を事前に運営会社に確認しておく必要があります。

圧迫感のある狭い空間は、長時間の作業においてストレスを感じやすく、生産性の低下につながる可能性も否定できません。内覧の際には、図面上の面積だけでなく、実際に部屋に入ってみて、天井の高さや窓の有無なども含めた「体感的な広さ」を確認することが重要です。

オフィスのデザインやレイアウトの自由度が低い

格安オフィスの多くは、入居者が退去した後にすぐ次の入居者が入れるよう、原状回復が容易な仕様になっています。そのため、壁に穴を開けて棚を取り付けたり、壁紙を張り替えたり、間仕切りを設置したりといった、内装の変更は基本的に認められていません。

これは、企業のアイデンティティやブランドイメージをオフィス空間で表現したいと考えている企業にとっては、大きな制約となります。自社のコーポレートカラーを使ったり、独自のカルチャーを反映したユニークな空間を作ったりすることは困難です。多くの場合、壁にポスターを貼ることさえ、テープの跡が残るという理由で禁止されていることがあります。

また、デスクや椅子といった什器も備え付けのものを利用することが前提となっており、自社で用意したお気に入りの家具を持ち込めないケースがほとんどです。備え付けの椅子が体に合わない、デスクの大きさが作業内容に適していない、といった不満が出てくる可能性もあります。

このように、空間のカスタマイズ性が低いため、画一的なオフィス環境に満足できない企業には不向きと言えるでしょう。オフィスの物理的環境が従業員のモチベーションや創造性に大きく影響すると考えるのであれば、多少コストがかかっても、内装の自由度が高い一般賃貸オフィスを検討する方が良いかもしれません。

情報漏洩などセキュリティ面のリスクがある

複数の企業や個人が同じ空間を共有するシェアオフィスやコワーキングスペースでは、情報セキュリティのリスクが常に伴います。一般の賃貸オフィスのように、自社専用の施錠された空間で業務を行うわけではないため、細心の注意が必要です。

具体的なリスクとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 会話の漏洩: フリーアドレス席や壁の薄い個室では、電話の内容やミーティングでの会話が周囲に漏れてしまう可能性があります。特に、クライアントの機密情報や未公開の財務情報などを扱う際には、個室の会議室や防音性の高いフォンブースを利用するといった対策が不可欠です。

- 画面の覗き見(ショルダーハッキング): 離席時にPCをロックし忘れたり、背後から画面を覗き見られたりするリスクがあります。プライバシーフィルター(覗き見防止フィルム)をPCに貼る、離席時は必ず画面をロックするといった基本的なルールを徹底する必要があります。

- 共用設備からの情報漏洩: 共用の複合機で機密書類を印刷し、そのまま取り忘れてしまうといったヒューマンエラーは、情報漏洩の典型的な原因です。印刷時にはICカード認証が必要な複合機を選ぶ、印刷後はすぐに取りに行く、といった運用が求められます。

- ネットワークセキュリティ: 共用のWi-Fiは、セキュリティ設定が甘い場合、通信内容を傍受されるリスクがあります。信頼できる運営会社を選ぶとともに、重要なデータをやり取りする際にはVPN(Virtual Private Network)を利用して通信を暗号化することが強く推奨されます。

これらのリスクは、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高め、明確なルールを設けて運用することで、ある程度は軽減できます。しかし、物理的な隔離が確保されていない以上、リスクがゼロになることはないと認識しておくべきです。

利用できる設備やサービスに制限がある

格安オフィスでは、会議室や複合機といった共用設備を利用できますが、その利用には様々な制限が設けられていることが一般的です。

例えば、会議室は人気が高く、「使いたい時に予約が取れない」という問題が頻繁に発生します。月間の利用時間に上限が設けられていたり(例:月10時間まで無料、以降は有料)、1回あたりの利用時間が制限されていたりすることもあります。クライアントとの打ち合わせが多い企業にとっては、これが大きなストレスやビジネスの機会損失につながる可能性があります。

複合機の利用も、無料で使える枚数に上限があり、それを超えると1枚あたり数十円といった割高な料金がかかるのが一般的です。大量の資料を印刷する業務が多い場合は、トータルのコストが想定以上にかさむ可能性があります。

また、インターネット回線は他の入居者と共有するため、多くの人が同時に利用する時間帯(特に午後)には、通信速度が著しく低下することがあります。動画のアップロードやオンライン会議など、大容量の通信を頻繁に行う業務がある場合は、専用回線を別途引き込めるか、あるいは帯域保証のあるプランを提供しているかを確認する必要があります。

契約前には、自社の業務スタイル(会議の頻度、印刷物の量、通信要件など)を具体的に洗い出し、それが運営会社の提供するサービスレベルで十分にカバーできるのかを慎重に見極めることが、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。

失敗しない!格安オフィスの探し方と選び方のポイント

数多くの選択肢の中から、自社に最適な格安オフィスを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、探し方と選び方、それぞれのフェーズで押さえておくべき実践的なポイントを解説します。

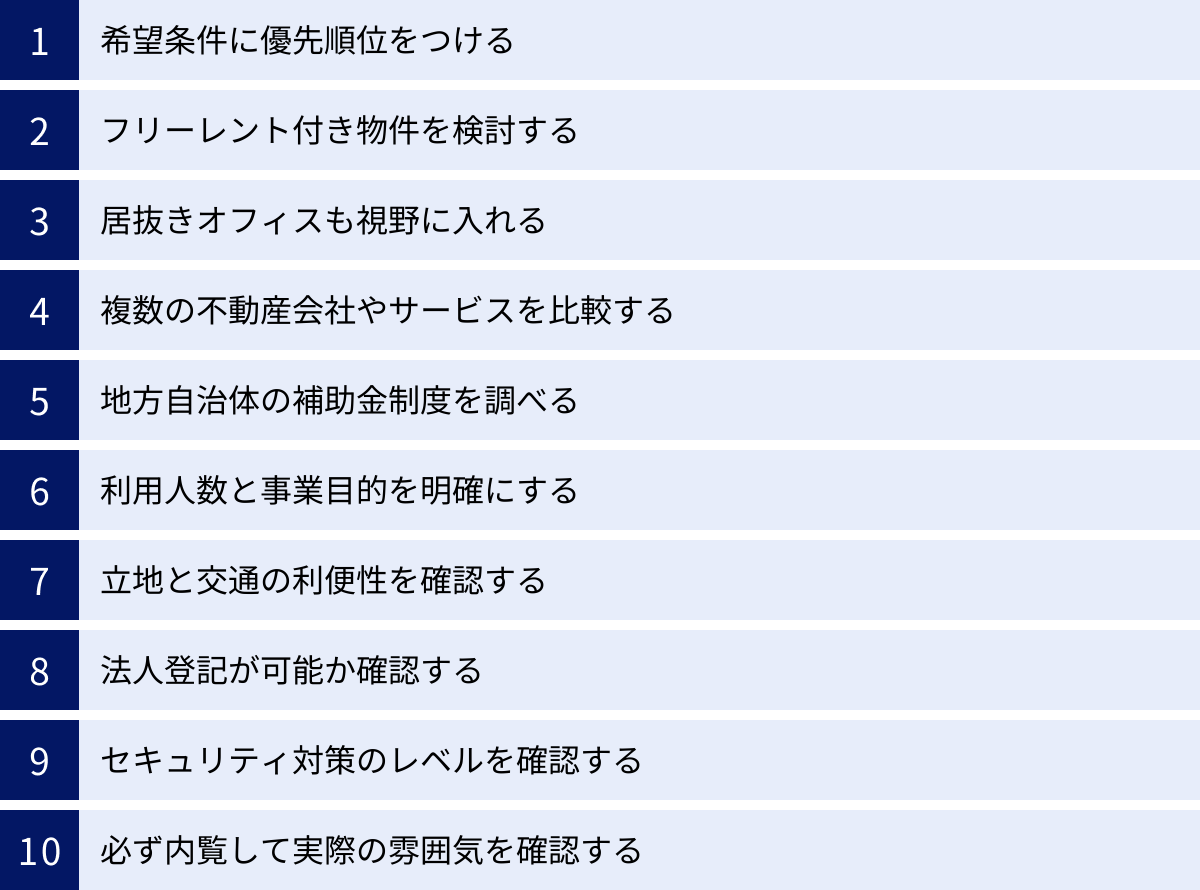

オフィスの探し方のポイント

本格的に物件を探し始める前に、いくつか準備しておくべきことがあります。これらを整理しておくことで、効率的かつ効果的にオフィス探しを進めることができます。

希望条件に優先順位をつける

まず最初に行うべき最も重要なことは、オフィスに求める条件をリストアップし、それぞれに優先順位をつけることです。全ての条件を100%満たす完璧な物件は、まず存在しません。どこを重視し、どこなら妥協できるのかをあらかじめ明確にしておくことで、判断に迷った際の指針となります。

検討すべき主な条件には、以下のようなものがあります。

- 予算: 初期費用の上限、月額費用の(賃料だけでなく共益費やオプション料も含む)上限

- エリア: 最寄り駅、主要な取引先へのアクセス

- 広さ・人数: 利用人数、将来の増員計画

- オフィス形態: レンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィスなど

- 設備: 個室の有無、会議室の数、インターネット環境、24時間利用可能か

- 契約条件: 最低契約期間、法人登記の可否

これらの項目について、「絶対に譲れない条件(Must)」「できれば満たしたい条件(Want)」「妥協できる条件(N/A)」の3段階で優先順位をつけましょう。例えば、「法人登記可能であること」はMust、「駅徒歩5分以内」はWant、「築年数が新しいこと」はN/A、といった具合です。この作業をチームで行うことで、メンバー間の認識のズレを防ぐこともできます。

フリーレント付き物件を検討する

フリーレントとは、契約後の一定期間(1ヶ月〜数ヶ月間)、賃料が無料になる特典のことです。主に、空室期間が長引いている物件のオーナーが、入居を促進するために提供します。

このフリーレント付き物件を狙うことで、移転にかかる初期費用を大幅に削減できます。無料になる期間分の賃料が浮くため、その資金を引越し費用や他の事業投資に回すことができます。特に、スタートアップ企業にとっては非常に魅力的な制度です。

ただし、注意点もあります。フリーレントが付く代わりに、「契約から1年未満で解約した場合は、違約金としてフリーレント期間分の賃料を支払う」といった短期解約違約金の特約が設けられていることがほとんどです。契約期間を全うする予定であれば問題ありませんが、短期での移転の可能性がある場合は、契約内容をよく確認する必要があります。

居抜きオフィスも視野に入れる

居抜きオフィスとは、前の入居者が使用していた内装やオフィス家具、設備などをそのままの状態で引き継いで入居する物件のことです。

最大のメリットは、内装工事費や什器購入費を大幅に節約できる点です。ゼロからオフィスを構築する必要がないため、コストだけでなく、入居までの時間も短縮できます。とにかく早く、安く事業を開始したい場合には非常に有効な選択肢です。

一方で、デメリットとしては、レイアウトやデザインの自由度が低いことが挙げられます。前の入居者の業種や好みが反映された空間であるため、自社のイメージと合わない場合もあります。また、引き継いだ設備が老朽化していて、すぐに修理や交換が必要になるリスクも考慮しなければなりません。居抜き物件を検討する際は、どの設備が利用可能で、その状態はどうかを内覧時に細かくチェックすることが重要です。

複数の不動産会社やサービスを比較する

オフィス探しを1つの不動産会社やポータルサイトに限定してしまうのは得策ではありません。それぞれの会社には得意なエリアや物件の種類(レンタルオフィス専門、居抜き物件に強いなど)があります。

複数のサービスを並行して利用し、比較検討することで、より多くの選択肢の中から最適な物件を見つけられる可能性が高まります。また、同じ物件でも仲介する会社によって初期費用などの条件が異なる場合があるため、相見積もりを取ることも重要です。担当者との相性もあるため、親身に相談に乗ってくれる、信頼できるパートナーを見つけることも成功の鍵となります。

地方自治体の補助金制度を調べる

多くの地方自治体では、新規創業者やスタートアップ企業を支援するための補助金・助成金制度を用意しています。その中には、オフィス賃料の一部を補助してくれる制度も含まれている場合があります。

例えば、「〇〇市 スタートアップ支援 賃料補助」といったキーワードで、自社が拠点を置く(または予定している)自治体のウェブサイトを検索してみましょう。対象となる企業の条件(業種、設立年数など)や補助額、申請期間などを確認し、活用できる制度がないか調べてみることをお勧めします。こうした公的支援をうまく活用することで、オフィスにかかるコストをさらに圧縮することが可能です。

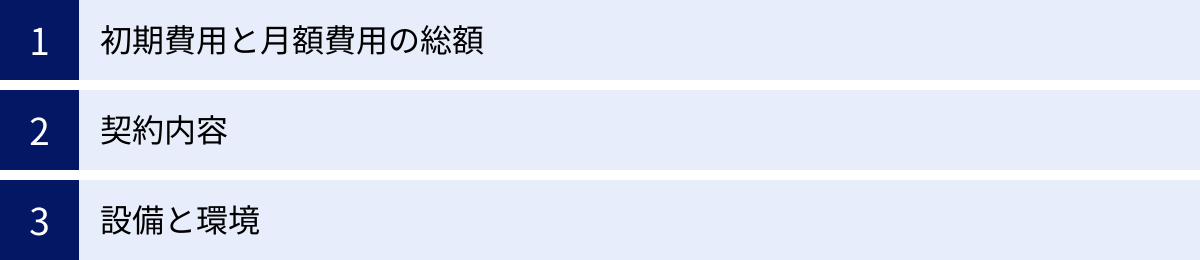

オフィスの選び方のポイント

候補となる物件がいくつか絞れてきたら、次は契約に向けて最終的な判断を下すフェーズです。ここでは、選定段階で確認すべき重要なポイントを解説します。

利用人数と事業目的を明確にする

オフィスの広さや形態を選ぶ上で、「誰が、何のために使うのか」を明確にすることが不可欠です。

まず、現在の従業員数だけでなく、半年後、1年後といった近い将来の増員計画も考慮に入れましょう。すぐに手狭になってしまい、短期間で再び移転する事態は避けたいものです。

次に、そのオフィスで達成したい事業目的を整理します。

- 集中できる個人作業スペースの確保が目的なら、個室タイプのレンタルオフィスが適しています。

- クライアントを招いて商談やデモを行うことが多いなら、立地が良く、会議室やラウンジが充実している必要があります。

- チーム内のコラボレーションを活性化させたいなら、オープンでコミュニケーションが取りやすいシェアオフィスが向いています。

事業目的によって、最適なオフィスの形は全く異なります。目的が曖昧なまま物件を選ぶと、使い勝手が悪く、生産性を損なう結果になりかねません。

立地と交通の利便性を確認する

物件の立地は、多角的な視点から評価する必要があります。

- 従業員の通勤: 従業員が通勤しやすいかどうかは、日々の満足度や定着率に直結します。主要な路線が乗り入れているか、駅からオフィスまでの道は安全で分かりやすいかなどを確認しましょう。

- 来客の利便性: 取引先や顧客が訪問しやすいかどうかも重要です。駅から遠かったり、場所が分かりにくかったりすると、相手に不要なストレスを与えてしまいます。

- 採用への影響: 交通の便が良い立地は、採用活動において有利に働きます。優秀な人材を確保するためにも、アクセスの良さは無視できない要素です。

地図上の情報だけでなく、実際に最寄り駅からオフィスまで歩いてみて、時間や道のりの雰囲気を確かめることをお勧めします。

法人登記が可能か確認する

法人として事業を行う場合、本店所在地を法務局に登記する必要があります。この「法人登記」が、契約しようとしているオフィスで可能かどうかは、必ず確認しなければならない最重要事項の一つです。

レンタルオフィスやサービスオフィスでは、ほとんどの場合で法人登記が可能ですが、シェアオフィスの一部やSOHO物件、バーチャルオフィスの一部プランでは、法人登記が認められていないことがあります。法人登記ができないと、銀行口座の開設や社会保険の手続きなどができず、事業運営に大きな支障をきたします。契約前の段階で、運営会社や家主に対して「法人登記は可能ですか?」と明確に確認を取りましょう。

セキュリティ対策のレベルを確認する

オフィスのセキュリティは、企業の資産(情報、物品、人材)を守る上で極めて重要です。特に複数の企業が同居する格安オフィスでは、セキュリティレベルを厳しくチェックする必要があります。

確認すべきは、物理的セキュリティと情報セキュリティの両面です。

- 物理的セキュリティ: エントランスのオートロック、監視カメラの設置状況、警備員の常駐の有無、個室の施錠方法(カードキー、暗証番号など)などを確認します。

- 情報セキュリティ: 共用Wi-Fiの暗号化方式(WPA3など最新のものが望ましい)、来訪者用と入居者用でネットワークが分離(VLAN設定)されているか、などを確認します。

運営会社がプライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)といった第三者認証を取得しているかどうかも、信頼性を測る上での一つの指標となります。

必ず内覧して実際の雰囲気を確認する

ウェブサイトの写真や間取り図だけで判断するのは非常に危険です。契約前には必ず現地を訪問し、自分の目で確かめる「内覧」が不可欠です。

内覧時には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 環境: 日当たりや風通し、周辺からの騒音(工事の音、交通量など)、室内の臭い。

- 設備: 空調の効き具合、コンセントの位置と数、トイレや給湯室の清潔さ。

- 雰囲気: 他の入居者の業種や雰囲気、スタッフの対応の質。

- 共用部: エレベーターの待ち時間、廊下の広さ、会議室の実際の広さや設備。

できれば、自分が実際に働くことになる平日昼間の時間帯に内覧するのがベストです。オフィスの「生きた」姿を確認することで、入居後のイメージをより具体的に掴むことができます。

格安オフィス契約前に確認すべき重要チェックリスト

理想のオフィスを見つけ、いよいよ契約へ。しかし、ここで焦りは禁物です。契約書にサインする前に、最終確認として以下の項目を一つひとつチェックし、後々のトラブルを未然に防ぎましょう。

初期費用と月額費用の総額

見積書や契約書に記載されている金額を鵜呑みにせず、その内訳を詳細に確認することが重要です。

賃料以外にかかる共益費や管理費

月々の支払いには、賃料のほかに「共益費」や「管理費」が含まれていることがほとんどです。この費用が何に使われているのか(共用部の清掃、警備、光熱費、ゴミ処理費など)を明確にしましょう。賃料が安く見えても、共益費が高額で、結果的にトータルの月額費用が他の物件より割高になるケースもあります。「賃料+共益費・管理費」の合計額で比較検討することが大切です。

オプション料金や追加料金の有無

基本料金に含まれるサービスと、別途料金が発生するオプションサービスを明確に区別しておく必要があります。以下の項目は、オプション料金がかかることが多いので注意が必要です。

- 会議室の利用: 無料枠を超えた場合の料金体系(時間単価)

- 複合機の利用: 無料枚数を超えた場合の単価(モノクロ・カラー)

- 法人登記: 登記する場合の追加料金の有無

- 郵便物転送: 転送頻度や実費の負担について

- 電話代行サービス: 基本料金、コール数に応じた従量課金など

- 専用ロッカー: 月額利用料

- 時間外利用: 早朝や深夜、土日祝日の利用に追加料金がかかるか

これらの追加料金を考慮した上で、月々のランニングコストをシミュレーションしておくことが、予算オーバーを防ぐ鍵となります。

契約内容

契約書は、専門用語が多く難解に感じるかもしれませんが、隅々まで目を通し、不明な点は必ず質問しましょう。

契約期間と更新条件

まず、「最低契約期間」が何ヶ月に設定されているかを確認します。多くのレンタルオフィスでは6ヶ月〜1年程度の最低契約期間が設けられており、その期間内に解約すると違約金が発生します。

次に、契約の「更新条件」です。自動更新なのか、都度手続きが必要なのか。更新時に「更新料」は発生するのか。また、更新のタイミングで賃料が改定される可能性はあるのか、といった点を確認しておきましょう。

原状回復義務の範囲

退去時に、入居した部屋をどこまで元の状態に戻す必要があるのか、その「原状回復義務の範囲」を明確に定義しておくことは非常に重要です。

通常の使用による壁紙の日焼けや床のすり減りといった「通常損耗・経年劣化」は、貸主(オーナー)の負担で修繕するのが一般的ですが、契約書によっては借主(入居者)の負担とする特約が盛り込まれている場合があります。故意や過失でつけた傷や汚れはもちろん借主の負担ですが、どこまでがその範囲なのかを契約前に確認しておくことで、退去時の敷金返還トラブルを防ぐことができます。

利用可能な時間帯

「24時間利用可能」と謳われていても、実際には空調が稼働する時間帯が平日の9時〜18時に限定されているケースがあります。夏場や冬場に、空調のない環境で長時間作業するのは非常に過酷です。また、ビルのエントランスが閉まる時間や、セキュリティシステムのON/OFFについても確認が必要です。自社の働き方(フレックスタイム、夜間作業の有無など)と照らし合わせ、実質的に問題なく利用できるかを確認しましょう。

設備と環境

契約書には書かれていない、物理的な環境についても最終チェックが必要です。

耐震基準は満たしているか

従業員の安全を守るため、建物の耐震性は最優先で確認すべき項目です。建築確認日が1981年(昭和56年)6月1日以降であれば、現在の「新耐震基準」を満たしています。それ以前の「旧耐震基準」の建物の場合は、耐震補強工事が実施されているかどうかを確認しましょう。運営会社に問い合わせれば、建物の築年数や検査済証の情報を得られるはずです。

郵便物や宅配物の受け取り方法

日々の業務で発生する郵便物や宅配便の受け取りフローを確認しておきましょう。

- 受付スタッフが代理で受け取ってくれるのか?

- 各戸のポストに投函されるのか?

- 不在時には宅配ボックスがあるのか?

- クール便や書留、内容証明郵便といった特殊な郵便物には対応してもらえるのか?

特に、ECサイト運営などで物販を行っている場合、スムーズな荷物の受け渡しは生命線となります。

周辺環境(飲食店、銀行、郵便局など)

オフィスの中だけでなく、その周りの環境も従業員の働きやすさや業務の効率に影響します。

- 昼食: 周辺に飲食店やコンビニ、弁当屋は充実しているか?

- 金融機関: メインバンクの支店やATMは近くにあるか?

- 郵便局: 郵便物やゆうパックの発送に便利な郵便局は近くにあるか?

内覧の際に、実際にオフィスの周辺を歩いてみて、これらの施設の場所や雰囲気を自分の目で確かめておくことを強くお勧めします。

おすすめの格安オフィスサービス7選

ここでは、国内で展開されている代表的な格安オフィスサービスを7つご紹介します。それぞれに特徴があるため、自社のニーズに合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

※拠点数などの情報は変動する可能性があるため、最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 | 拠点数(国内目安) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| リージャス (Regus) | IWG plc | 世界最大級のグローバルネットワーク、プランが多彩 | 約170拠点以上 | 外資系企業、海外・国内出張が多いビジネスパーソン |

| 天翔オフィス | 天翔ビルディング株式会社 | 全室個室で初期費用が格安、コストパフォーマンスが高い | 10拠点以上(都内中心) | とにかくコストを抑えたい少人数のスタートアップ |

| ビズコンフォート | 株式会社WOOC | 全国展開で地方にも強い、コワーキングが充実 | 100拠点以上 | 地方拠点も探している方、フリーランス、テレワーカー |

| サーブコープ (SERVCORP) | サーブコープジャパン株式会社 | ハイグレードな設備と五つ星ホテル級の秘書サービス | 約30拠点 | 高品質なサービスと信頼性を求める企業、士業 |

| ワンストップビジネスセンター | 株式会社ワンストップビジネスセンター | バーチャルオフィスに特化、業界最安値クラスの料金 | 40拠点以上 | 低コストでバーチャルオフィスを利用したい起業家 |

| Karigo | 株式会社Karigo | バーチャルオフィスの老舗、全国に拠点がありプランが豊富 | 60拠点以上 | 必要なサービスを細かく選びたい個人事業主 |

| ビジネスエアポート (Business-Airport) | 東急不動産株式会社 | 空港ラウンジのような上質で洗練された共有空間 | 約30拠点 | デザイン性の高い共有空間を重視するクリエイターや企業 |

① リージャス (Regus)

世界120カ国以上、4,000拠点以上(日本国内は約170拠点)という圧倒的なグローバルネットワークを誇る、世界最大手のオフィスプロバイダーです。レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスと幅広いサービスを展開しており、企業のあらゆるニーズに対応可能です。契約プランによっては国内外のリージャスセンターのビジネスラウンジを相互利用できるため、出張が多いビジネスパーソンや、グローバルに事業を展開する企業にとって非常に利便性が高いのが特徴です。

参照:リージャス公式サイト

② 天翔オフィス

東京都心部を中心に展開するレンタルオフィスで、「入室契約金のみで、更新料・退去時の原状回復費用が一切不要」という、非常に分かりやすくリーズナブルな料金体系が最大の魅力です。全室が家具付きの完全個室で、インターネットや水道光熱費も月額料金に含まれているため、コスト管理がしやすいのが特徴。とにかく初期費用とランニングコストを抑えて、都内に個室オフィスを構えたいスタートアップや小規模事業者から絶大な支持を得ています。

参照:天翔オフィス公式サイト

③ ビズコンフォート

全国47都道府県に拠点を展開(2024年時点)し、特に地方都市への出店に積極的なのが特徴のオフィスサービスです。コワーキングスペースとレンタルオフィスの両方を提供しており、利用スタイルに合わせて柔軟にプランを選べます。24時間365日利用可能な拠点が多く、コワーキングスペースの全拠点を利用できる「全拠点プラン」は、全国を飛び回る営業職やフリーランスに人気です。企業のサテライトオフィスとしても活用されています。

参照:ビズコンフォート公式サイト

④ サーブコープ (SERVCORP)

「五つ星ホテルレベルのサービス」を標榜する、ハイグレードなサービスオフィスおよびバーチャルオフィスの代表格です。どの拠点も主要都市の一等地にある超高層ビルのプレミアムなフロアに位置し、洗練された内装と最新のITインフラを完備。最大の強みは、トレーニングを積んだバイリンガル対応の秘書チームによる手厚いサポートです。企業の信頼性を最大限に高めたい外資系企業や、エグゼクティブクラスの利用者に選ばれています。

参照:サーブコープ公式サイト

⑤ ワンストップビジネスセンター

バーチャルオフィスの提供に特化し、月額数千円からという業界最安値クラスの料金設定で人気を集めています。低価格ながら、法人登記、郵便物転送、電話転送・秘書代行といった基本サービスはしっかりと網羅。全国の主要都市に拠点を持ち、会議室のレンタルも可能です。これから起業する方や、自宅で仕事をするフリーランスが、事業用の住所を手軽に取得するのに最適なサービスです。

参照:ワンストップビジネスセンター公式サイト

⑥ Karigo

2006年創業のバーチャルオフィスサービスの老舗で、全国に60以上の拠点を展開しています。長年の運営で培ったノウハウと信頼性が強みです。料金プランが「ホワイト」「シルバー」「ゴールド」のように細かく分かれており、住所貸しだけのシンプルなプランから、電話代行まで付いたフルサービスプランまで、事業のフェーズや必要性に応じて無駄なくサービスを選べるのが特徴です。

参照:Karigo公式サイト

⑦ ビジネスエアポート (Business-Airport)

東急不動産が運営するサービスで、その名の通り「空港ラウンジ」のような上質で快適な空間をコンセプトにしています。利用者の多くが魅力を感じるのが、デザイン性の高い共有ラウンジです。コンシェルジュによるきめ細やかなサービスや、ライブラリースペース、こだわりのドリンクサービスなど、付加価値の高いサービスが充実しています。集中できる個室よりも、質の高い共有空間での働き方を重視する企業やクリエイターに適しています。

参照:ビジネスエアポート公式サイト

まとめ

本記事では、格安オフィスの種類から安さの理由、メリット・デメリット、そして失敗しないための探し方と選び方のポイントまで、幅広く解説してきました。

働き方が多様化し、事業環境が目まぐるしく変化する現代において、オフィス戦略は経営そのものと直結する重要な要素です。従来の「オフィスを所有する」という考え方から脱却し、必要な機能を必要な分だけ「利用する」という発想に切り替えることで、コストの最適化と事業の柔軟性を両立させることが可能になります。

格安オフィスと一括りに言っても、その形態は様々です。

- プライバシーと即時性を重視するなら「レンタルオフィス」

- 新たな出会いやコラボレーションを求めるなら「シェアオフィス」「コワーキングスペース」

- コストを極限まで抑え、住所の価値を最大限に活用するなら「バーチャルオフィス」

- 手厚いサポートで本業に集中したいなら「サービスオフィス」

- 住居と仕事を一体化させたいなら「SOHO向け物件」

これらの選択肢の中から、自社にとっての最適解を見つけ出すための鍵は、「自社の事業フェーズ、業種、働き方、そして企業文化を深く理解すること」に尽きます。その上で、譲れない条件と妥協できる条件に優先順位をつけ、候補となる物件を多角的に比較検討することが重要です。

そして、忘れてはならないのが、内覧による現地確認と、契約内容の精査です。写真や資料だけではわからない実際の雰囲気を感じ取り、後々のトラブルの種になりかねない費用や契約条件の細部まで、納得がいくまで確認しましょう。

格安オフィスは、単なるコスト削減の手段ではありません。それを賢く活用することで、浮いた資金や時間を事業のコア部分に再投資し、企業の成長スピードを加速させるための戦略的なツールです。この記事が、あなたの会社にとって最適な一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。まずは、自社のオフィスに求める条件をリストアップすることから始めてみてはいかがでしょうか。