名古屋市は、日本の三大都市圏の一つとして、製造業を中心に独自の経済圏を形成してきました。近年では、リニア中央新幹線の開業を目前に控え、大規模な再開発プロジェクトが次々と進行しており、ビジネス拠点としての魅力がさらに高まっています。それに伴い、オフィスを構えたい、あるいは移転したいと考える企業のニーズも多様化・高度化しています。

しかし、いざ名古屋でオフィスを探そうとしても、「どのエリアにどんな特徴があるのか分からない」「賃料の相場はどのくらいなのか」「自社に合った物件をどうやって選べば良いのか」といった疑問や不安を抱える担当者の方は少なくないでしょう。

この記事では、名古屋のオフィス市場の最新動向から、主要ビジネスエリアごとの詳細な特徴と賃料相場、さらにはオフィス選びの具体的なポイントまで、網羅的に解説します。名古屋でのオフィス探しを成功させるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

名古屋オフィス市場の最新動向

名古屋で最適なオフィスを見つけるためには、まず市全体のオフィス市場が現在どのような状況にあるのか、マクロな視点で把握することが重要です。ここでは、オフィス市場の健全性を示す重要な指標である「空室率」と「平均賃料」の最新の推移を解説し、現在のマーケット環境を読み解きます。

名古屋ビジネス地区全体の空室率の推移

オフィスの「空室率」とは、オフィスビルの総貸付面積のうち、テナントが入居していない空室の面積が占める割合を示す指標です。空室率の動向は、オフィス市場の需給バランスを最も端的に表しており、賃料の変動やテナントの交渉力に直接的な影響を与えます。

一般的に、空室率が5%を下回ると、市場は貸し手(オーナー)優位とされ、テナントにとっては選択肢が少なく、賃料も上昇しやすい状況となります。逆に、空室率が5%を上回ると、借り手(テナント)優位の市場となり、選択肢が豊富で、賃料交渉もしやすくなる傾向があります。

| 期間 | 名古屋ビジネス地区 空室率(目安) | 市場の傾向 |

|---|---|---|

| コロナ禍以前 | 1%~3%台 | 貸し手市場。物件の選択肢が少なく、賃料は上昇傾向。 |

| コロナ禍(2020年~2022年頃) | 4%~6%台へ上昇 | 働き方の変化や経済の不透明感から需給が緩和。借り手市場へシフト。 |

| 現在(2023年以降) | 4%~5%台で推移 | 大規模な新規供給が続く一方、企業のオフィス回帰や拡張移転の動きも活発化。二極化が進行。 |

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ、シービーアールイー株式会社 オフィスマーケットビュー等の各社公表データを基に作成)

近年の名古屋のオフィス市場を見てみると、コロナ禍以前は大規模な新規供給が限られていたこともあり、空室率は歴史的な低水準で推移していました。企業はオフィスを確保すること自体が難しい「貸し手市場」が続いていました。

しかし、2020年以降のコロナ禍において、テレワークの普及や企業の業績悪化懸念からオフィスの解約や縮小移転の動きが一時的に見られ、空室率は上昇に転じました。これにより、市場は「借り手市場」へとシフトし、テナントにとっては物件を選びやすい環境が生まれました。

そして現在、名古屋駅周辺や栄エリアを中心に、2026年にかけて大規模な新築オフィスビルの供給が予定されています。この大量供給により、一時的に空室率が上昇する局面も予測されます。しかし一方で、コロナ禍を経てオフィス戦略を見直した企業が、より質の高いオフィス環境を求めて拡張移転したり、従業員のエンゲージメント向上を目的として出社を促す動きも活発化しています。

重要なのは、市場全体として「二極化」が進んでいる点です。 新築や築浅で駅からのアクセスが良く、環境性能やBCP(事業継続計画)対応に優れた「ハイグレードビル」は、高い需要を維持しています。一方で、築年数が古く、設備が時代に合わなくなったビルでは、空室が目立つ傾向にあります。

オフィスを探す企業にとっては、この二極化の動向を理解し、自社のニーズと予算に合わせて、どのグレードのビルをターゲットにするか戦略的に考えることが、成功の鍵となります。

名古屋ビジネス地区全体の平均賃料の推移

次に「平均賃料」の推移を見てみましょう。平均賃料は、空室率と密接に連動して変動します。一般的に、空室率が下がれば賃料は上昇し、空室率が上がれば賃料は下落する傾向にあります。

名古屋ビジネス地区の平均賃料(月額・坪あたり)も、空室率と同様のトレンドを辿っています。

- コロナ禍以前: 空室率の低下に伴い、平均賃料は上昇基調が続いていました。特に名古屋駅周辺のハイグレードビルが市場全体を牽引していました。

- コロナ禍: 空室率の上昇を受け、賃料の上昇ペースは鈍化、もしくは横ばいとなりました。一部のビルでは、テナントを確保するために賃料の引き下げや、フリーレント(一定期間の賃料を無料にする特典)などのインセンティブを付与する動きも見られました。

- 現在: 平均賃料は緩やかな上昇傾向にあるものの、空室率と同様に「二極化」が顕著です。 リニア開業を見据えた再開発エリアの新築ビルや、大規模リノベーションを施したビルでは、強気の賃料設定がなされています。これらのビルが平均値を押し上げている一方で、築古ビルでは競争力を維持するために賃料を据え置いたり、柔軟な条件交渉に応じたりするケースも増えています。

企業がオフィス移転を検討する際には、この平均賃料の動向を把握することが不可欠です。しかし、注意すべきは、公表されている「平均」賃料はあくまで市場全体の指標であるという点です。実際に募集されている個々の物件の賃料は、エリア、最寄り駅からの距離、ビルのグレード、築年数、階数、設備、募集時期など、様々な要因によって大きく異なります。

そのため、マクロな市場動向を理解した上で、自社が希望するエリアやビルグレードの具体的な相場観を、不動産会社などを通じて詳細にリサーチすることが重要になります。特に、今後の大規模供給によって市場がどう変化するかを予測し、移転のタイミングを見極めることも、コストを最適化する上で有効な戦略と言えるでしょう。

名古屋の主要ビジネスエリア4選!特徴と賃料相場

名古屋のオフィス市場は、エリアごとに全く異なる顔を持っています。交通の利便性、集積する企業の業種、街の雰囲気、そして賃料相場も様々です。ここでは、名古屋を代表する4つの主要ビジネスエリア「名古屋駅」「栄」「伏見」「丸の内」について、それぞれの特徴と賃料相場を詳しく掘り下げていきます。

① 名古屋駅エリア

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| エリアの概要 | 日本有数のターミナル駅を核とする、名古屋の玄関口であり、最も勢いのあるビジネス中心地。 |

| 交通アクセス | 新幹線、JR、名鉄、近鉄、地下鉄、あおなみ線が集結。圧倒的な交通利便性。 |

| 集積する企業 | 大手企業の本社・東海支社、IT企業、コンサルティングファームなど多様。 |

| 街の雰囲気 | 超高層ビルが林立し、先進的で活気にあふれる。ビジネスと商業が融合。 |

| 賃料相場 | 名古屋市内で最も高い水準。特に駅直結や大規模新築ビルは高額。 |

エリアの特徴

「名駅(めいえき)」の愛称で親しまれる名古屋駅エリアは、今や名古屋におけるビジネスの「絶対的中心地」と言っても過言ではありません。 JRセントラルタワーズ、ミッドランドスクエア、JRゲートタワー、大名古屋ビルヂングといった超高層のランドマークビルがスカイラインを形成し、国内外の名だたる企業が本社や拠点を構えています。

このエリア最大の魅力は、新幹線をはじめとするあらゆる鉄道路線が集結する、その圧倒的な交通利便性にあります。東京や大阪へのアクセスはもちろん、中部国際空港(セントレア)へも名鉄一本で直結しており、国内外への出張が多い企業にとっては最高のロケーションです。従業員の通勤利便性も極めて高く、広範囲から優秀な人材を確保しやすいというメリットもあります。

さらに、2027年以降の開業が予定されているリニア中央新幹線を見据え、駅周辺では現在進行形で大規模な再開発が進められています。これにより、新たなオフィスビルや商業施設が誕生し、街の魅力と機能性はさらに向上することが確実視されています。こうした将来性への期待感が、多くの企業をこのエリアに惹きつけています。

オフィス環境だけでなく、ワーカーの利便性も非常に高いのが特徴です。駅直結の百貨店や商業施設、地下街には多種多様な飲食店やショップが軒を連ね、ランチや仕事帰りの選択肢に困ることはありません。カンファレンス施設やハイクラスなホテルも集積しており、重要な会議や遠方からの来客対応にも万全の体制を整えられます。

名駅エリアにオフィスを構えることは、企業のブランドイメージや信頼性を高める上でも大きな効果が期待できるため、一種のステータスとなっています。

賃料相場

その圧倒的な利便性とステータス性から、名古屋駅エリアの賃料相場は市内で最も高い水準にあります。特に、駅に直結、あるいは徒歩数分圏内の大規模・新築ハイグレードビルとなると、坪単価は25,000円を超えることも珍しくありません。

賃料を左右する主な要因は以下の通りです。

- 駅からの距離: 当然ながら、駅に近いほど賃料は高くなります。特に「駅直結」という付加価値は非常に大きいです。

- ビルのグレード: 築年数、規模、設備(耐震性、空調、セキュリティ)、デザイン性、管理体制など、ビルの総合的な品質が賃料に反映されます。

- 知名度・ランドマーク性: ミッドランドスクエアやJRゲートタワーといった著名なビルは、相場よりも高い賃料設定となっています。

一方で、駅から少し離れたり(徒歩10分圏内)、築年数が経過した中小規模のビルであれば、比較的手頃な物件が見つかる可能性もあります。しかし、総じて予算に余裕があり、交通利便性や企業イメージを最優先する企業向けのエリアと言えるでしょう。

② 栄エリア

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| エリアの概要 | 名古屋随一の商業・繁華街であり、流行の発信地。オフィス街としての顔も併せ持つ。 |

| 交通アクセス | 地下鉄東山線・名城線「栄駅」、桜通線・名城線「久屋大通駅」が中心。 |

| 集積する企業 | 広告、アパレル、デザイン、IT、サービス業など、クリエイティブ系の企業が多い。 |

| 街の雰囲気 | 百貨店やブランドショップが立ち並び、華やかで賑やか。公園も整備され、憩いの場も。 |

| 賃料相場 | 名駅エリアに次ぐ高い水準。広小路通や大津通沿いのビルは高め。 |

エリアの特徴

「栄(さかえ)」エリアは、名古屋における商業と文化の中心地です。 三越、松坂屋といった老舗百貨店や、国内外の高級ブランドが軒を連ねる大津通、そして数多くの飲食店がひしめき合う「錦三(きんさん)」地区などを擁し、昼夜を問わず多くの人で賑わっています。

ビジネスエリアとしての栄の特徴は、こうした商業的な華やかさとオフィス機能が融合している点にあります。特に、広告代理店、デザイン事務所、アパレル関連、IT・Webサービスなど、時代のトレンドや感性が重要となる業種の企業から高い人気を集めています。クリエイティブな人材が集まりやすく、新たなビジネスのインスピレーションを得やすい環境と言えるでしょう。

交通の面では、地下鉄東山線と名城線が交差する栄駅、桜通線と名城線が交差する久屋大通駅が基点となり、市内各方面へのアクセスは良好です。

近年、栄エリアのビジネス環境を大きく変えたのが、2020年にリニューアルオープンした「Hisaya-odori Park(久屋大通公園)」です。公園内に商業施設が一体となった開放的な空間は、ワーカーの憩いの場であると同時に、新たな賑わいを創出しています。また、丸栄百貨店跡地では「(仮称)錦三丁目25番街区計画」として大規模な再開発が進んでおり、将来的にはオフィス機能も大幅に強化される見込みです。

名駅が「ビジネスのハブ」であるならば、栄は「ビジネスとカルチャーの交差点」であり、独自の魅力と活気を持つエリアです。

賃料相場

栄エリアの賃料相場は、名駅エリアに次いで高い水準となっています。特に、メインストリートである広小路通や大津通に面した視認性の高いビルは、名駅エリアのハイグレードビルに匹敵する賃料となることもあります。

坪単価の目安としては、15,000円〜23,000円程度が中心的な価格帯ですが、物件の条件によって幅があります。

- 立地: 広小路通、大津通、久屋大通といった主要な通り沿いは高くなります。駅から離れたり、一本裏の通りに入ったりすると、賃料は比較的落ち着きます。

- ビルの規模: 名駅エリアのような超高層ビルは少ないものの、ランドマークとなる大規模ビルから中小規模のビルまで選択肢は多様です。

- 築年数: 築年数が浅く、リニューアルされたビルは人気が高く、賃料も高めに設定されています。

名駅エリアと比較すると、中小規模のビルや個性的なデザインのビルも多いため、予算やニーズに応じて幅広い選択肢の中から検討できるのが栄エリアの魅力の一つです。

③ 伏見エリア

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| エリアの概要 | 名駅と栄の中間に位置する、落ち着いた雰囲気の伝統的なオフィス街。 |

| 交通アクセス | 地下鉄東山線・鶴舞線が交差する「伏見駅」が中心。名駅・栄へも徒歩圏内。 |

| 集積する企業 | 金融機関(銀行・証券・保険)、士業(弁護士・会計士)、メーカーの支店など。 |

| 街の雰囲気 | ビジネスパーソンが行き交う、落ち着きと風格のある街並み。文化施設も多い。 |

| 賃料相場 | 名駅・栄に比べるとリーズナブル。コストパフォーマンスに優れる。 |

エリアの特徴

「伏見(ふしみ)」エリアは、名古屋駅と栄という二大拠点の中間に位置する、古くからのオフィス街です。 このエリアを南北に貫く伏見通(国道19号)沿いには、大手銀行や証券会社、保険会社といった金融機関の支店が数多く集積しており、「名古屋の金融街」としての顔を持っています。

そのため、街全体が落ち着いたビジネスライクな雰囲気に包まれており、腰を据えて業務に集中したい企業に適した環境です。金融機関に加え、弁護士、公認会計士、税理士といった「士業」の事務所が多いのも特徴です。

交通アクセスは、名古屋の主要路線である地下鉄東山線と、郊外へも伸びる鶴舞線が交差する伏見駅が利用でき、非常に便利です。また、名駅や栄へも徒歩15分程度で行けるため、両エリアへのアクセス性を確保しつつ、落ち着いた環境を求める企業にとって絶妙なポジションにあります。

エリア内には、御園座、名古屋市科学館、名古屋市美術館といった文化施設も点在し、知的な雰囲気を醸し出しています。大通りから一本入ると、隠れ家的な飲食店も多く、ランチや会食の場所に困ることもありません。

近年では、築年数の経過したビルをリノベーションした付加価値の高いオフィスや、新たなランドマークとなる「(仮称)オルバースビルディング名古屋」のような新築ビルの計画もあり、エリアの価値は再び見直されています。

賃料相場

伏見エリアの最大の魅力の一つが、そのコストパフォーマンスの高さです。名駅や栄と比較すると、賃料相場は一段階落ち着きます。坪単価の目安としては、12,000円〜18,000円程度が中心となります。

- コストメリット: 同様のグレードのビルであれば、名駅・栄よりも低い賃料で借りられる可能性が高く、オフィス賃料を抑えたい企業にとって有力な選択肢となります。

- 物件の多様性: 大通り沿いの比較的大規模なビルから、中小規模のビルまで、様々なタイプの物件が存在します。

- 築年数: 築年数が経過したビルも多いですが、その分、賃料が手頃であったり、リノベーションによって内装が刷新されていたりするケースもあります。

交通利便性と落ち着いたビジネス環境、そしてコストのバランスを重視する企業にとって、伏見エリアは非常に魅力的な選択肢と言えるでしょう。

④ 丸の内エリア

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| エリアの概要 | 官公庁が集積する名古屋の行政中心地。歴史と風格が漂うオフィス街。 |

| 交通アクセス | 地下鉄桜通線・鶴舞線が交差する「丸の内駅」が中心。 |

| 集積する企業 | 弁護士、司法書士、行政書士などの士業、建設・不動産関連企業など。 |

| 街の雰囲気 | 緑が多く、歴史的な建造物も残る。落ち着いており、重厚感がある。 |

| 賃料相場 | 伏見エリアと同等か、ややリーズナブル。手頃な物件も見つけやすい。 |

エリアの特徴

名古屋城の南側に広がる「丸の内(まるのうち)」エリアは、愛知県庁や名古屋市役所をはじめとする官公庁、そして裁判所などが集まる、名古屋の「行政の中心地」です。そのため、弁護士、司法書士、行政書士といった、官公庁や裁判所と関わりの深い士業の事務所が圧倒的に多く集積しているのが最大の特徴です。

街並みは、名古屋城の外堀跡の緑や歴史的な建造物も残り、重厚で落ち着いた雰囲気が漂います。ビジネス街としての歴史も古く、伏見エリアと隣接していることから、一体のオフィスエリアとして捉えられることもあります。

交通は、地下鉄桜通線と鶴舞線が乗り入れる丸の内駅が利用できます。桜通線を使えば名古屋駅まで一駅、鶴舞線を使えば伏見駅や大須観音方面へもスムーズにアクセスできます。

このエリアは、官公庁関連の業務が多い企業や、士業事務所にとっては最適なロケーションです。また、伏見エリアと同様に、都心にありながらも比較的静かで落ち着いた環境を好む企業にも選ばれています。大通り沿いには中規模以上のオフィスビルが並びますが、少し中に入ると小規模なビルや、歴史を感じさせる建物も多く見られます。

静かで格式のある環境で、じっくりとビジネスに取り組みたい企業にとって、丸の内エリアは理想的な選択肢となり得ます。

賃料相場

丸の内エリアの賃料相場は、伏見エリアとほぼ同水準か、場所によってはさらにリーズナブルな傾向にあります。坪単価の目安は11,000円〜17,000円程度で、名古屋の都心部の中では比較的手頃な賃料でオフィスを構えることが可能です。

- 物件の特徴: 中小規模のビルが中心で、大規模ビルは限られます。その分、ワンフロアを独占できるような物件も見つけやすいかもしれません。

- コストパフォーマンス: 官公庁へのアクセスという明確なメリットがありながら、賃料が抑えめであるため、特定の業種にとっては非常にコストパフォーマンスが高いエリアです。

- 掘り出し物: 築年数が経過している物件も多いため、内覧を重ねることで、相場よりも条件の良い「掘り出し物」の物件に出会える可能性も秘めています。

このように、名古屋の主要4エリアはそれぞれに明確な個性と相場観を持っています。自社の事業内容、企業カルチャー、予算、そして将来のビジョンと照らし合わせ、最適なエリアを選定することが、オフィス移転成功の第一歩となります。

その他の注目ビジネスエリア

名古屋のビジネスエリアは、前述の主要4エリアだけではありません。特定のニーズを持つ企業にとっては、より魅力的な選択肢となる「その他の注目エリア」も存在します。ここでは、近年ビジネス拠点としての存在感を増している2つのエリアをご紹介します。

金山・上前津エリア

金山(かなやま)は、JR東海道本線・中央本線、名鉄名古屋本線、そして地下鉄名城線・名港線が乗り入れる、名古屋の南の玄関口とも言える総合ターミナル駅です。名駅に次ぐ交通の要衝でありながら、オフィス賃料は都心部よりもリーズナブルであるため、コストを抑えつつ交通利便性を確保したい企業から注目を集めています。

駅周辺には、アスナル金山などの商業施設や飲食店が集積しており、ワーカーの利便性も高いです。オフィスビルは駅の北側と東側に集中しており、中規模のビルが中心です。特に、三河方面や知多半島方面へのアクセスが重要な企業や、従業員の居住地が市南部や郊外に分散している企業にとっては、名駅や栄よりも通勤しやすいケースも多く、採用戦略の観点からもメリットがあります。

さらに、金山駅周辺では「Niterra日本特殊陶業市民会館」を含めた大規模な再開発計画が進行中であり、将来的にはオフィス機能のさらなる集積と街の魅力向上が期待されています。

一方、上前津(かみまえづ)は、若者文化と昔ながらの商店街が融合する「大須」エリアの玄関口です。地下鉄鶴舞線と名城線が利用できます。このエリアの最大の特徴は、その独特のカルチャーと活気にあります。アーケード商店街には、IT・ガジェット関連のショップから、古着屋、多国籍な飲食店まで、多種多様な店舗がひしめき合っています。

こうしたクリエイティブで自由な雰囲気は、特にIT系のスタートアップ企業や、Web制作、ゲーム開発といった業種の小規模オフィスに好まれています。 周辺にはコワーキングスペースも多く、起業家やフリーランスとの交流も生まれやすい環境です。賃料も都心部に比べて手頃で、初期投資を抑えたいベンチャー企業にとって魅力的な選択肢となっています。

千種・今池・池下エリア

JR中央線と地下鉄東山線が走り、名古屋の東部方面へのアクセス拠点となるのが、千種(ちくさ)・今池(いまいけ)・池下(いけした)エリアです。この一帯は、名古屋大学をはじめとする教育機関が集まる文教地区としての側面と、昔ながらの商店街や飲食店街が残る下町情緒あふれる側面を併せ持っています。

千種駅周辺は、JRと地下鉄が利用できる利便性の高さから、近年オフィスビル開発も進んでいます。駅前には大規模な予備校などもあり、アカデミックな雰囲気が漂います。都心へのアクセスも良好でありながら、比較的落ち着いた環境で業務に集中できます。

今池駅周辺は、名古屋有数の飲食店街として知られ、夜は多くの人で賑わいます。ミニシアターやライブハウスなども多く、サブカルチャーの発信地でもあります。オフィスは中小規模のものが中心で、地域に根差した企業や、仕事終わりのコミュニケーションを重視する企業文化を持つ会社に向いています。

池下駅周辺は、高級マンションなどが立ち並ぶ閑静な住宅街に隣接しています。洗練されたレストランやカフェも点在し、落ち着いた雰囲気が特徴です。そのため、SOHO(Small Office/Home Office)や、デザイン事務所、コンサルティングファームなどの小規模なオフィスに適しています。 職住近接を実現しやすく、ワークライフバランスを重視する働き方を推進したい企業にもおすすめです。

これらの東部エリアは、主要4エリアほどのオフィス集積はありませんが、その分賃料はリーズナブルです。都心の喧騒から少し離れ、地域に密着したビジネスを展開したい企業や、従業員の居住エリアを考慮して拠点を設けたい企業にとって、検討する価値のあるエリアと言えるでしょう。

名古屋でオフィスビルを選ぶ際の3つのポイント

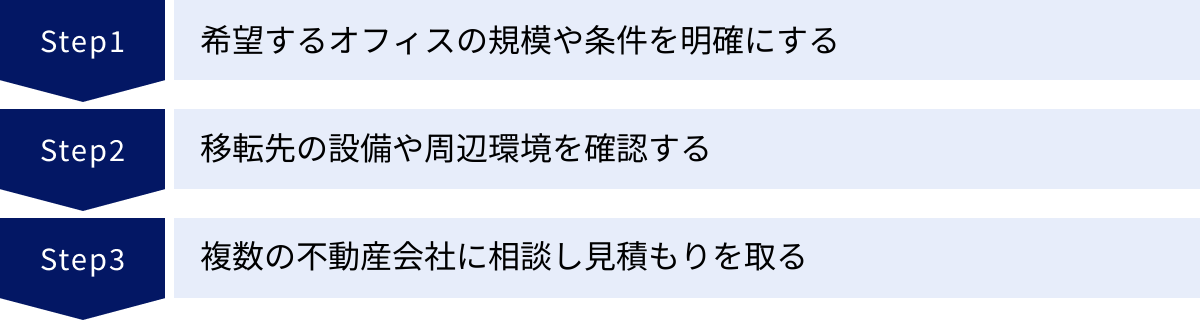

自社に最適なエリアの目星がついたら、次はいよいよ具体的な物件選びのフェーズです。しかし、数多くの物件の中から理想のオフィスを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、オフィス移転を成功させるために不可欠な「3つのポイント」を、具体的なアクションと共に解説します。

① 希望するオフィスの規模や条件を明確にする

物件探しを始める前に、まず「自社がオフィスに何を求めているのか」を徹底的に言語化し、整理することが最も重要です。この最初のステップを怠ると、物件の内覧を重ねても判断基準がぶれてしまい、時間と労力を無駄にしてしまうことになりかねません。

1. オフィスの広さ(面積)を算出する

まず必要なのが、適切な広さの算出です。一般的に、従業員1人あたりに必要なオフィス面積は2坪〜4坪(約6.6㎡〜13.2㎡)が目安とされています。

- ミニマム(2坪/人): 執務スペースが中心の比較的コンパクトなレイアウト。

- 標準(3坪/人): 執務スペースに加え、小規模な会議室やリフレッシュスペースを設ける余裕がある。

- ゆとり(4坪/人): 複数の会議室、広いリフレッシュエリア、役員室などを確保できる、ゆとりのあるレイアウト。

例えば、従業員20名の企業であれば、60坪(20人×3坪)が一つの基準となります。これに加えて、将来的な人員増加計画を必ず考慮に入れましょう。 3年後、5年後に何名体制になっているかを見据え、少し余裕を持った広さを確保することが、短期での再移転を防ぐポイントです。

2. レイアウトと必要な設備をイメージする

面積と同時に、どのような空間が必要かを具体的にリストアップします。

- 執務スペース: 固定席か、フリーアドレスか。部署ごとのゾーニングは必要か。

- 会議室: 何部屋必要か。それぞれ何名収容か。Web会議用の個室ブースは必要か。

- 来客用スペース: 受付、応接室は必要か。どのようなデザインにしたいか。

- 役員室: 個室は必要か。

- リフレッシュスペース: カフェコーナー、ソファースペース、集中ブースなど。

- その他: サーバールーム、倉庫、更衣室、給湯室など。

これらの要素を洗い出すことで、単純な面積だけでなく、オフィスの「形状」や「機能」に関する条件も明確になります。

3. 予算(賃料と初期費用)を策定する

予算を考える際、月々の賃料だけに目を向けてはいけません。オフィス移転には、多額の初期費用と、継続的に発生するランニングコストが伴います。

- ランニングコスト:

- 月額賃料: オフィスの本体価格。

- 共益費(管理費): ビルの共用部分(廊下、トイレ、エレベーターなど)の維持管理費用。賃料と合わせて毎月支払います。

- 初期費用:

- 保証金(敷金): 賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が相場。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されます。

- 礼金: 賃料の1ヶ月〜2ヶ月分が相場。オーナーへの謝礼金で、返還されません。

- 仲介手数料: 賃料の1ヶ月分+消費税が一般的。不動産会社に支払います。

- 前払賃料: 入居月の賃料・共益費を契約時に支払います。

- 火災保険料: 加入が義務付けられています。

- 内装工事費: レイアウト変更やデザインに関わる費用。

- 引越し費用: 既存オフィスの什器や書類の運搬費用。

- オフィス家具・什器購入費: 新規で購入する場合の費用。

- 通信インフラ工事費: 電話やインターネット回線の開設費用。

- 原状回復工事費(旧オフィス): 退去するオフィスの内装を元に戻す費用。

これらの費用を全て洗い出し、総額でいくらかかるのかを把握した上で、無理のない予算を策定することが重要です。

4. 条件に優先順位をつける

最後に、洗い出した全ての条件を「絶対に譲れない必須条件」と「できれば満たしたい希望条件」に仕分けします。例えば、「駅徒歩5分以内」は必須だが、「ビルの1階にコンビニがある」は希望、といった具合です。全ての希望を100%満たす完璧な物件は存在しないと考え、何を取り、何を諦めるのかをあらかじめ決めておくことが、スムーズな意思決定につながります。

② 移転先の設備や周辺環境を確認する

希望条件が固まったら、いよいよ物件の内覧に進みます。内覧では、図面や写真だけでは分からない部分を五感で確かめることが重要です。特に以下の点は、従業員の働きやすさや事業の継続性に直結するため、入念にチェックしましょう。

1. ビル共用のハードスペック

- 耐震性: 1981年6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしているかは最低限の確認事項です。 さらに安心を求めるなら、地震の揺れを吸収する「制震構造」や、揺れを建物に伝わりにくくする「免震構造」のビルが望ましいです。BCP(事業継続計画)の観点からも極めて重要です。

- 空調設備: 「個別空調」か「セントラル空調」かを確認します。個別空調は部屋ごとやエリアごとに温度設定やON/OFFが可能で自由度が高いですが、管理はテナント側で行います。セントラル空調はビル全体で一括管理されるため手間はかかりませんが、稼働時間が決まっている(平日のコアタイムのみなど)場合が多く、残業や休日出勤の際に空調が使えない可能性があります。

- セキュリティ: 機械警備の有無、警備員の常駐時間、通用口やエレベーターのセキュリティシステム(ICカードなど)を確認します。特に、24時間365日、自由に入退館が可能かどうかは、働き方の多様化に対応する上で重要なポイントです。

- ITインフラ: 光ファイバー回線がどこまで引き込まれているか、MDF室(主配線盤室)の場所、利用できる通信キャリアなどを確認します。床が二重構造になっていて配線を床下に隠せる「OAフロア」の有無や、その高さもチェックポイントです。また、使用できる電気容量が自社のPCやサーバーの数に対して十分かどうかも確認が必要です。

- 共用部: エレベーターの台数と待ち時間、トイレの清潔さや男女別の仕様(個室の数、パウダールームの有無など)、給湯室の設備、喫煙所の場所なども、従業員の満足度を左右する大切な要素です。

2. 専有部分のチェックポイント

- 形状と柱の位置: 部屋の形が長方形や正方形に近いほど、レイアウトの自由度は高くなります。室内に大きな柱があると、デッドスペースが生まれやすくなるため、柱の位置と大きさを必ず確認しましょう。

- 天井高: 天井が高いと開放感が生まれ、快適なオフィス空間になります。一般的に2.7m〜2.8mあると理想的です。

- 窓からの採光と眺望: 自然光が入る明るいオフィスは、従業員の心身の健康にも良い影響を与えます。窓の大きさや方角、周辺の建物との距離を確認しましょう。眺望の良さも、働くモチベーションにつながる要素です。

- コンセントの位置と数: 既存のコンセントの位置と数を確認し、自社のレイアウトで不足しないかをチェックします。

3. 周辺環境の確認

ビルの中だけでなく、その周りの環境も忘れずにチェックします。

- 最寄り駅からの実際の道のり: 不動産情報に記載の「徒歩〇分」を鵜呑みにせず、実際に歩いてみましょう。信号の数、坂道の有無、夜道の明るさや安全性なども確認します。

- ランチ環境: 周辺の飲食店の数やジャンル、コンビニ、弁当屋の有無は、従業員のランチ満足度に直結します。実際に昼休みの時間帯に訪れて、混雑具合を見てみるのも良いでしょう。

- その他施設: 銀行の支店やATM、郵便局が近くにあると業務上便利です。また、来客用の駐車場や、従業員が車通勤する場合の月極駐車場、コインパーキングの空き状況や料金も確認しておくと安心です。

③ 複数の不動産会社に相談し見積もりを取る

自社だけで理想の物件を探し出すのは至難の業です。ここで頼りになるのが、オフィス仲介を専門とする不動産会社です。専門家をうまく活用することが、移転成功への近道となります。

1. 不動産会社の種類と特徴

オフィス仲介を手掛ける不動産会社には、いくつかのタイプがあります。

- 大手総合不動産会社: 全国的なネットワークと豊富な情報量が強み。大規模ビルや新築ビルの情報に強く、データに基づいた提案が期待できます。

- 地域密着型の不動産会社: 特定のエリアに深く根ざしており、地元のビルオーナーとの強固な関係を持っています。大手にはない、小規模ビルや非公開の「掘り出し物」情報を持っていることがあります。

- オフィス専門の仲介会社: オフィス移転に特化しており、物件探しからレイアウト設計、内装工事、引越しまでをワンストップでサポートしてくれる会社もあります。専門的なノウハウが豊富です。

2. 複数の会社に相談するメリット

1社だけに絞らず、必ず2〜3社の不動産会社に相談し、提案を比較検討(相見積もり)することをおすすめします。

- 情報量の拡大: 1社では得られなかった物件情報を、他の会社が持っている可能性があります。特に、不動産会社が独自に抱える「非公開物件」の情報にアクセスできるチャンスが広がります。

- 多角的な視点: それぞれの会社が得意とするエリアや物件タイプが異なるため、多様な角度からの提案を受けることができます。自社では気づかなかった新たな選択肢が見つかることもあります。

- 条件交渉の有利化: 複数の会社が競合することで、より良い条件(賃料、フリーレント期間、保証金など)を引き出すための交渉がしやすくなります。仲介手数料についても、交渉の余地が生まれる場合があります。

3. 相談する際のポイント

不動産会社に相談する際は、①で明確にした希望条件をできるだけ正確に、具体的に伝えましょう。「広さは〇〇坪程度、エリアは伏見か丸の内、個別空調が必須で、入居希望は〇月」といった具合です。

さらに、自社の事業内容や企業文化、将来のビジョンなども共有すると、単なる条件マッチングではない、より本質的な提案を受けやすくなります。 信頼できるパートナーとして不動産会社と良好な関係を築くことが、満足のいくオフィス移転につながるのです。

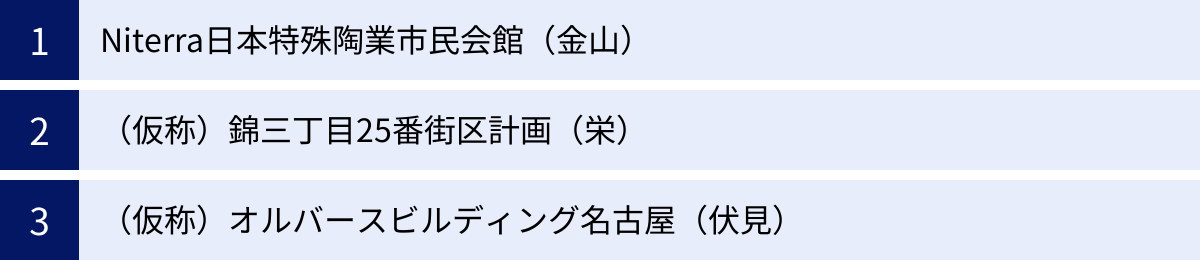

名古屋で注目の最新オフィスビル

リニア中央新幹線の開業を見据え、名古屋の街は今、100年に一度とも言われる大きな変貌の時を迎えています。特にビジネスの中心地では、新たなランドマークとなる大規模な再開発プロジェクトが目白押しです。ここでは、今後の名古屋のビジネスシーンを象徴する、特に注目の最新オフィスビル計画をいくつかご紹介します。

(※以下に記載する計画名称や完成予定時期は、今後の情勢により変更される可能性があります。)

Niterra日本特殊陶業市民会館(金山)

名古屋の南のターミナル駅である金山では、現在「金山地区まちづくり基本構想」に基づき、官民連携による大規模な再開発が進められています。その中核をなすプロジェクトの一つが、既存の「Niterra日本特殊陶業市民会館(名古屋市民会館)」を中心とした複合施設の整備計画です。

この計画では、現在の市民会館の機能(ホール)を維持・向上させつつ、新たに商業施設やホテル、そして高機能なオフィスを一体的に整備することが構想されています。金山駅はJR、名鉄、地下鉄の複数路線が乗り入れる交通の要衝であり、名駅や栄へのアクセスも抜群です。このポテンシャルを最大限に活かし、新たなビジネスと文化の交流拠点を創出することを目指しています。

完成すれば、交通利便性の高さを求める企業にとって、都心部(名駅・栄)に次ぐ新たな選択肢となることは間違いありません。特に、三河エリアや中部国際空港方面との連携が重要な企業にとっては、非常に魅力的なロケーションとなるでしょう。コストを抑えながらも、最新スペックのオフィス環境と高い利便性を両立できる可能性を秘めており、今後の計画の具体化が待たれる注目のプロジェクトです。(参照:名古屋市公式ウェブサイト 金山地区まちづくり基本構想)

(仮称)錦三丁目25番街区計画(栄)

かつて名古屋のファッションと文化をリードした百貨店「丸栄」の跡地で進められているのが、「(仮称)錦三丁目25番街区計画」です。このプロジェクトは、商業の中心地である栄エリアの新たなシンボルとなることを目指す、非常に大規模な再開発です。

計画では、地上30階以上、高さ160mを超える超高層複合ビルが建設される予定です。ビルの低層部には、栄の賑わいを創出する商業施設が、中〜高層部には国際的なブランドの高級ホテルが入居し、そして高層部には最新鋭のスペックを備えたプレミアムなオフィスフロアが設けられます。

このオフィスの最大の特徴は、栄の街並みや久屋大通公園を一望できる抜群の眺望と、国際基準の設備・環境性能です。ワーカーの創造性を刺激し、企業のブランド価値を高める、これまでにない付加価値の高いオフィス空間が提供されることが期待されます。

2026年の竣工を目指しており、完成すれば、名駅エリアのランドマークビル群と双璧をなす存在となるでしょう。栄エリアのビジネス拠点としての地位を飛躍的に高め、クリエイティブ産業やグローバル企業を惹きつける起爆剤となることが確実視されています。(参照:三菱地所株式会社 ニュースリリース等)

(仮称)オルバースビルディング名古屋(伏見)

伝統的なオフィス街である伏見エリアにおいても、新たな時代のニーズに応える新築ビルの計画が進行しています。その代表格が、大和ハウス工業が手掛ける「(仮称)オルバースビルディング名古屋」です。

このビルは、伏見駅から徒歩圏内の利便性の高い立地に計画されており、地上14階建て、延床面積約15,000㎡の規模を誇ります。最大の特徴は、環境配慮とBCP(事業継続計画)対応を高いレベルで両立させている点です。

環境面では、省エネルギー性能を示す「ZEB Oriented」認証の取得を目指しており、企業のSDGsや脱炭素への取り組みに貢献します。また、BCP対応として、停電時に72時間電力を供給できる非常用発電機や、災害時に利用できる備蓄倉庫などを備え、テナント企業の事業継続を強力にサポートします。

貸室は、最大約800㎡の無柱空間を実現し、テナントが自由にレイアウトできる高いフレキシビリティを確保。オフィス環境の快適性や生産性向上を追求した、次世代型のオフィスビルとなることが期待されています。2025年の竣工が予定されており、コストと機能性のバランスを重視する企業や、企業の社会的責任(CSR)を重視する企業にとって、伏見エリアにおける新たな有力候補となるでしょう。(参照:大和ハウス工業株式会社 ニュースリリース等)

これらの最新ビルは、名古屋のオフィス市場に新たな選択肢と価値をもたらします。供給増による一時的な空室率の上昇も考えられますが、長期的には名古屋全体のビジネス環境を底上げし、より多くの企業を惹きつける原動力となるはずです。

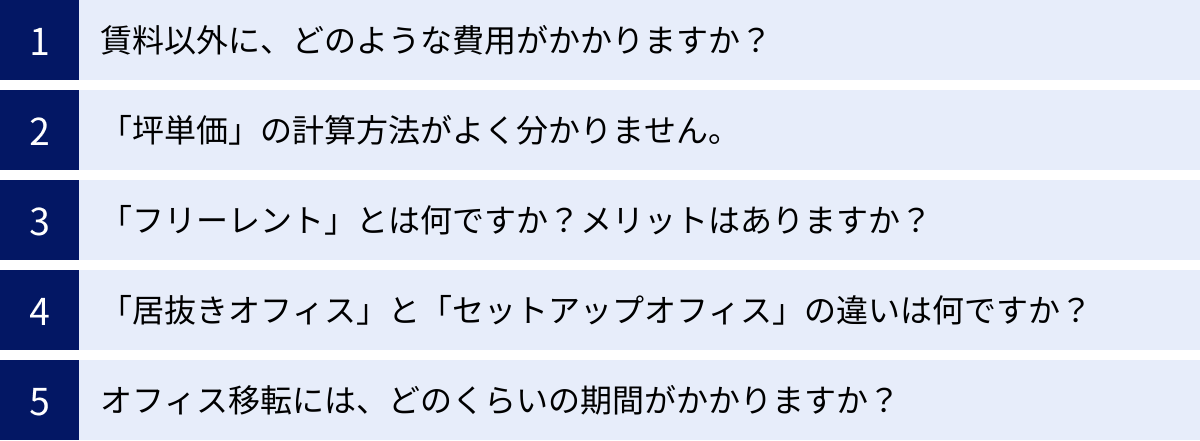

名古屋のオフィス探しに関するよくある質問

オフィス移転は、企業にとって一大プロジェクトです。その過程では、専門的な用語や慣習など、様々な疑問が生じます。ここでは、オフィス探しをされる担当者の方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 賃料以外に、どのような費用がかかりますか?

A1. オフィスを借りる際には、月々の賃料の他にも様々な費用が発生します。大きく分けて「契約時にかかる初期費用」と「月々かかるランニングコスト」、「その他移転に伴う費用」があります。

- ランニングコスト:

- 賃料: 毎月支払う部屋の借料です。

- 共益費(管理費): 廊下やトイレ、エレベーターといった共用部分の清掃や維持管理に使われる費用です。賃料と合わせて支払います。

- 初期費用(契約時):

- 保証金(または敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金です。賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場で、退去時に精算されて返還されます。

- 礼金: オーナーへの謝礼金です。返還されない費用で、賃料の1~2ヶ月分が相場です。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料で、賃料の1ヶ月分(+消費税)が上限です。

- 前払賃料・共益費: 入居する月の賃料などを契約時に前払いで支払います。

- 火災保険料: 万一の火災に備え、加入が義務付けられています。

- その他(移転に伴う費用):

- 内装工事費: パーティションの設置やデザイン変更などにかかる費用です。

- 引越し費用: 現在のオフィスからの移転作業費です。

- オフィス家具・OA機器購入費: デスクや椅子、複合機などを新調する場合の費用です。

- 通信・インフラ工事費: 電話やインターネット回線の設置工事費用です。

- 旧オフィスの原状回復工事費: 移転元オフィスの内装を入居時の状態に戻すための費用です。これも大きな負担になることがあるため、忘れないようにしましょう。

Q2. 「坪単価」の計算方法がよく分かりません。

A2. 「坪単価」とは、オフィスの賃料水準を示す指標で、1坪(約3.3㎡)あたりの月額賃料を指します。計算式は「月額賃料 ÷ 面積(坪数)」です。例えば、月額賃料30万円で20坪のオフィスなら、坪単価は15,000円となります。

ただし、注意点が2つあります。一つは、賃料に共益費が含まれているか(「共益費込」と表記されることもあります)、もう一つは税抜か税込かです。物件情報を比較する際は、これらの条件を揃えて判断する必要があります。

また、面積の計算方法にも「ネット(内法)面積」と「グロス(壁芯)面積」の違いがあります。ネットは実際に使える室内の面積、グロスは壁の厚みなどを含んだ面積で、グロスの方が少し広くなります。契約面積がどちらの基準で計算されているかも確認すると、より正確な比較ができます。

Q3. 「フリーレント」とは何ですか?メリットはありますか?

A3. フリーレントとは、契約開始後、一定期間(1ヶ月〜6ヶ月程度が一般的)の賃料が無料になる契約特典のことです。 テナント(借り手)にとっての最大のメリットは、移転にかかる初期費用を大幅に削減できることです。

例えば、フリーレント期間中に旧オフィスの賃料支払いと新オフィスの内装工事を並行して行えるため、二重の賃料負担(二重賃料)を避けることができます。

ただし、注意点もあります。フリーレント付きの契約には、多くの場合「短期解約違約金」の特約が付いています。これは、「契約後〇年以内に解約した場合は、フリーレント期間分の賃料を違約金として支払う」という内容です。フリーレントのメリットを享受する際は、契約期間を満了する前提で計画を立てることが重要です。

Q4. 「居抜きオフィス」と「セットアップオフィス」の違いは何ですか?

A4. どちらも初期費用を抑えてスピーディーに入居できるオフィス形態ですが、内装を誰が用意したかという点で異なります。

- 居抜きオフィス: 前のテナントが使用していた内装・設備・什器などを、次のテナントがそのまま引き継いで利用する物件です。メリットは、内装工事費や什器購入費を劇的に抑えられる点と、工事期間が不要なため即入居が可能な点です。デメリットは、レイアウトの自由度が低く、自社の希望通りに変更できない場合があることです。

- セットアップオフィス: ビルオーナー側が、あらかじめ基本的な内装(床、壁、天井)や什器(デスク、椅子)、会議室などを設置した状態で貸し出す物件です。メリットは、デザイン性が高くおしゃれな空間に、初期費用を抑えてすぐに入居できる点です。デメリットは、一般的なオフィスに比べて賃料が割高に設定されていることが多い点と、こちらもレイアウトの自由度は限られる点です。

どちらもスタートアップ企業や、急な増員でサテライトオフィスが必要になった企業などから人気を集めています。

Q5. オフィス移転には、どのくらいの期間がかかりますか?

A5. 移転するオフィスの規模にもよりますが、一般的には物件探しを開始してから実際の移転完了まで、最低でも6ヶ月、余裕を持つなら1年程度を見ておくことをおすすめします。

大まかなスケジュールは以下のようになります。

- 移転計画・要件定義(移転の12ヶ月~9ヶ月前): なぜ移転するのか、どのようなオフィスにしたいのかを固める。

- 物件探し・選定(移転の9ヶ月~6ヶ月前): 不動産会社に相談し、候補物件の内覧と比較検討を行う。

- 条件交渉・契約締結(移転の6ヶ月~5ヶ月前): 賃料や契約条件を交渉し、賃貸借契約を結ぶ。

- 内装設計・工事(移転の5ヶ月~2ヶ月前): オフィスレイアウトを決定し、内装業者に工事を発注する。

- 各種手配・引越し準備(移転の3ヶ月~1ヶ月前): 電話・ネット回線、オフィス家具、引越し業者などを手配する。

- 移転実施・各種届出(移転当日~): 引越し作業を行い、官公庁への住所変更届などを提出する。

このように、オフィス移転は多くの工程を伴う長期的なプロジェクトです。特に、現在のオフィスの「解約予告期間」(通常6ヶ月前)を考慮し、余裕を持ったスケジュールで進めることが失敗しないための鍵となります。

まとめ

本記事では、名古屋のオフィス市場の最新動向から、主要ビジネスエリアごとの特徴と賃料相場、オフィス選びの具体的なポイント、そして未来を形作る最新の開発計画まで、幅広く掘り下げてきました。

リニア中央新幹線の開業を控え、名古屋のビジネス環境は今まさに大きな変革期を迎えています。活発な再開発によって新たなオフィスビルが次々と生まれる一方で、働き方の多様化に対応した既存ビルのリノベーションも進んでおり、企業にとってオフィスの選択肢はかつてないほど豊かになっています。

この記事で解説した内容を振り返ってみましょう。

- 名古屋のオフィス市場: 空室率・賃料ともに二極化が進行中。新築・大規模ビルと、中小・築古ビルで需要や賃料水準に差が開いています。この市場動向を理解することが、適切な物件選びの第一歩です。

- 主要ビジネスエリア:

- 名古屋駅: 圧倒的な交通利便性とステータス性を誇る、名古屋ビジネスの絶対的中心。

- 栄: 商業・文化とビジネスが融合する、クリエイティブで活気あふれるエリア。

- 伏見: 落ち着いた風格を持つ伝統的なオフィス街。コストパフォーマンスに優れる。

- 丸の内: 官公庁が集積する行政の中心地。士業や関連企業に最適。

- その他注目エリア: コストと利便性を両立する金山、スタートアップに人気の上前津など、多様なニーズに応えるエリアも存在します。

- オフィス選びのポイント: 成功の鍵は、①希望条件の明確化、②ビル設備と周辺環境の入念なチェック、③複数の不動産会社の活用という3つのステップを計画的に進めることです。

名古屋でのオフィス移転は、単なる場所の移動ではありません。それは、企業の成長戦略、ブランディング、そして従業員の働きがいを向上させるための重要な経営判断です。どのエリアに拠点を構えるかは、企業の未来の姿を大きく左右します。

自社の事業内容、企業文化、そして将来のビジョンに最も合致する場所はどこか。この記事で得た情報を羅針盤として、ぜひ貴社にとって最高のオフィス環境を見つけ出してください。 計画的かつ戦略的にオフィス移転プロジェクトを進めることで、ビジネスの新たなステージへの飛躍が実現できるはずです。