店舗を開業する際、多くの経営者が憧れを抱くのが「路面店」です。街を歩けば自然と目に入り、多くの人々の往来がある場所での出店は、ビジネスの成功を大きく左右する重要な要素となります。しかし、その魅力的な側面の裏には、見過ごすことのできないデメリットやリスクも存在します。

路面店での開業を成功させるためには、その特性を深く理解し、メリットを最大限に活かしつつ、デメリットに賢く対処する戦略が不可欠です。また、空中店舗や地下店舗といった他の店舗形態との違いを把握することで、自身のビジネスモデルに最適な選択肢は何かを客観的に判断できるようになります。

この記事では、路面店の基本的な定義から、開業における具体的なメリット・デメリット、そして空中店舗・地下店舗との比較、さらには路面店での成功確率を高めるためのポイントまで、網羅的に解説します。これから開業を目指す方はもちろん、すでに出店を検討している方も、ぜひ本記事を参考に、ご自身の事業計画をより確かなものにしてください。

目次

路面店とは

路面店での開業を検討する上で、まずはその定義と基本的な特性を正確に理解しておくことが第一歩となります。一言で「路面店」と言っても、その形態や立地によって特徴は様々です。ここでは、路面店の定義、関連する用語との違い、そしてなぜ多くの事業者が路面店を選ぶのかという背景について掘り下げていきます。

路面店とは、その名の通り「道路に面した1階部分に位置し、歩道や道路から直接出入りできる店舗」を指します。顧客はビルの中に入ったり、階段を上り下りしたりすることなく、気軽に店内へアクセスできます。このアクセスの容易さと、通行人の目に留まりやすい「視認性の高さ」が、路面店の最大の特徴と言えるでしょう。

路面店は、商店街に軒を連ねる個人商店から、都心の一等地に構える有名ブランドの旗艦店(フラッグシップストア)、郊外の幹線道路沿いに展開されるロードサイド店舗まで、非常に幅広い形態を含みます。これらはすべて、道路に直接面しているという共通点を持っています。

ここで、混同されがちな他の店舗形態との違いを整理しておきましょう。

- 空中店舗・地下店舗: これらは路面店の対義語とも言える存在です。空中店舗はビルの2階以上に、地下店舗は地下階に位置する店舗を指します。路面店と比べて賃料が安い傾向にありますが、目的を持って来店する顧客が中心となり、集客には工夫が必要です。

- インショップ(ショップインショップ): これは、百貨店やショッピングモール、駅ビルといった大型商業施設の中に出店するテナント店舗のことです。施設自体の集客力に期待できる反面、営業時間や内装デザイン、販促活動などに施設のルールに基づく制約が多いのが特徴です。路面店は、こうした制約が比較的少なく、自由な店舗運営がしやすい点で大きく異なります。

- ロードサイド店舗: 広い意味では路面店の一種ですが、一般的には都市郊外の幹線道路沿いに位置し、広い駐車場を備えた店舗を指すことが多いです。ファミリーレストラン、カーディーラー、大型家電量販店などが典型例で、主なターゲットは自動車を利用する顧客となります。

では、なぜ多くの事業者は、他の選択肢がある中で路面店での開業を目指すのでしょうか。その背景には、いくつかの明確な動機が存在します。

第一に、ブランドイメージの構築です。店舗の外観(ファサード)や看板、ウィンドウディスプレイは、それ自体が強力な広告塔となります。独自のコンセプトに基づいたデザインを施すことで、道行く人々にブランドの世界観を強く印象付け、認知度を高めることができます。特に、ブランドの象徴となる旗艦店を路面に出店することは、企業のステータスを示す上でも重要な戦略となります。

第二に、集客力の高さです。人通りの多い立地を選べば、特別な広告宣伝を行わなくても、自然と多くの人々の目に触れる機会が生まれます。「何のお店だろう?」という興味から、偶発的な来店(ウォークイン)を誘発しやすいのは、路面店ならではの強みです。目的買いの顧客だけでなく、潜在的な顧客層にもアプローチできる可能性が広がります。

第三に、運営の自由度です。前述のインショップと異なり、営業時間を比較的自由に設定できたり、独自のイベントやセールを企画・実施しやすかったりします。ファサードのデザインから内装、BGM、商品の陳列方法に至るまで、自社のブランドコンセプトを隅々まで反映させた店舗づくりが可能です。この自由度の高さが、独自の魅力を持つ店舗を生み出す土壌となります。

もちろん、こうした魅力的な側面には、高い賃料や競合の多さといった代償も伴います。しかし、それらの課題を乗り越えてでも路面店が選ばれるのは、顧客とのダイレクトな接点を持ち、自社の想いや価値を直接伝えられるという、ビジネスの根源的な喜びと可能性がそこにあるからに他なりません。

この記事を通して、路面店という選択肢を多角的に検証し、ご自身の事業にとって最良の決断を下すための一助となれば幸いです。次の章からは、路面店で開業する具体的なメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。

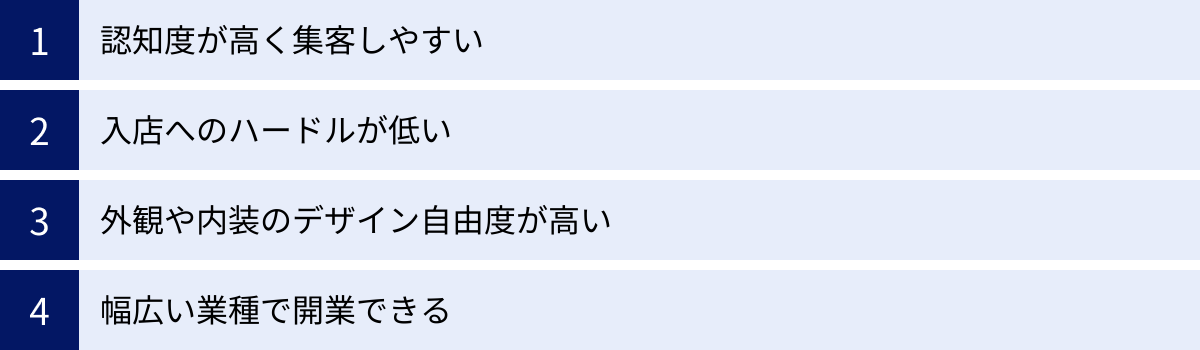

路面店で開業するメリット

路面店での開業には、他の店舗形態では得難い数多くのメリットが存在します。これらの利点を理解し、事業戦略に活かすことが、成功への鍵となります。ここでは、路面店が持つ4つの主要なメリット、「認知度の高さと集客力」「入店ハードルの低さ」「デザインの自由度」「業種の幅広さ」について、それぞれ詳しく解説していきます。

認知度が高く集客しやすい

路面店が持つ最大の強みは、何と言ってもその圧倒的な「認知度の高さ」と、それに伴う「集客力の高さ」です。これは、店舗が不特定多数の通行人の目に常に触れるという、立地の特性から生まれる必然的なアドバンテージです。

まず、店舗そのものが「24時間365日稼働する広告塔」としての役割を果たします。人通りや交通量の多い場所に出店すれば、店の前を通りかかる歩行者や、信号待ちで停車中のドライバーの視界に自然と入ります。洗練されたファサード、目を引く看板、魅力的なウィンドウディスプレイは、多額の費用をかけた広告媒体にも匹敵する、あるいはそれ以上の宣伝効果を発揮します。わざわざ広告を打たなくても、店舗の存在を日々多くの人に知らしめることができるのです。

この高い視認性は、「偶発的な来店」を誘発する力に直結します。例えば、特に目的もなく街を歩いていた人が、新しくオープンしたベーカリーから漂うパンの焼ける香りに誘われてつい入店してしまったり、アパレル店の魅力的なディスプレイに惹かれてウィンドウショッピングのつもりが商品を購入してしまったり、といったケースは日常的に起こります。このような「ついで買い」や「衝動買い」を期待できるのは、目的来店が中心となる空中店舗や地下店舗にはない、路面店ならではの大きなメリットです。

さらに、目に見える形で物理的に存在していることは、顧客に対して「安心感」と「信頼感」を与えます。特に、地域に根差したビジネスを展開する場合、いつでもそこにあるという存在感は、地域住民にとっての親近感や信頼の醸成に繋がります。「あの角にあるカフェ」「駅前のあの本屋さん」といったように、人々の記憶に残りやすく、地域のランドマーク的な存在になることも可能です。

ただし、注意点もあります。通行量が多ければ必ずしも売上に直結するわけではありません。重要なのは、店舗の前を通る人々の層(デモグラフィック)と、自店がターゲットとする顧客層が一致しているかどうかです。例えば、若者向けのファッション店を高齢者が多い住宅街に出店しても、高い集客効果は見込めません。出店前の徹底した立地調査が、このメリットを最大限に活かすためには不可欠です。

入店へのハードルが低い

路面店のもう一つの大きなメリットは、顧客にとって「入店へのハードルが極めて低い」ことです。これは物理的な側面と心理的な側面の両方から説明できます。

物理的なアクセスの容易さは、非常に分かりやすい利点です。顧客は、エレベーターを待ったり、薄暗い階段を上り下りしたりする必要がありません。道路から店内へ、文字通りワンステップで入ることができます。これは、高齢者、ベビーカーを利用する子連れのファミリー、車椅子利用者など、移動に制約のある人々にとって非常に大きなメリットとなります。誰もが気軽に立ち寄れるバリアフリーな環境は、それだけで幅広い客層を呼び込む要因となり得ます。

心理的なアクセスの容易さも、見過ごせない重要な要素です。多くの路面店は、ガラス張りのファサードや大きな窓を採用しており、外から店内の様子を伺うことができます。「どんな雰囲気のお店だろう?」「どんな商品が売っているのだろう?」「お客さんは入っているかな?」といった情報を、入店前に確認できるのです。この透明性が、顧客の「未知の場所に入ることへの不安」を和らげ、入店の心理的な障壁を大きく下げてくれます。

例えば、活気にあふれ、楽しそうに食事をする人々が見えるレストランは、通行人に「自分も入ってみたい」と思わせる力があります。逆に、店内の様子が全く見えない重厚なドアの店舗は、高級感や特別感を演出できる一方で、一見客を躊躇させてしまう可能性があります。路面店では、この開放感とクローズド感のバランスを、コンセプトに合わせて自在にコントロールできるのです。

ドアを開け放ったり、店先にテラス席やベンチを設置したりすることで、店舗と街との境界線を曖昧にし、さらなる開放感を演出することも可能です。道行く人々が自然と吸い込まれるような、入りやすく居心地の良い空間を作り出せるのは、路面店ならではの特権と言えるでしょう。

外観や内装のデザイン自由度が高い

ブランドの世界観を余すところなく表現できる「デザインの自由度の高さ」も、路面店の大きな魅力です。インショップのように、商業施設全体のレギュレーションに縛られることが少ないため、独創的でインパクトのある店舗づくりが可能です。

特に、店舗の顔である「ファサード(建物の正面部分)」のデザインは、経営者のクリエイティビティが最も発揮される場所です。看板の大きさや素材、壁面の色や材質、窓の形状、照明の当て方、入口のドアのデザインに至るまで、すべてをブランドコンセプトの表現手段として活用できます。道行く人々の記憶に深く刻まれるような、ユニークな外観を実現することで、街の風景の一部となり、ランドマーク的な存在になることも夢ではありません。

例えば、古民家をリノベーションしたカフェ、コンテナを組み合わせた斬新なデザインのセレクトショップ、壁面緑化を施したオーガニックレストランなど、建物自体がメッセージを発信するような店舗は、路面店だからこそ実現できるのです。

もちろん、内装についても同様です。天井の高さや床材、壁紙、照明器具、什器の配置など、細部に至るまでこだわりを詰め込むことができます。コンセプトに合わせた空間をゼロから作り上げることで、顧客に特別な体験を提供し、リピートに繋げることができます。

ただし、この自由度の高さには注意も必要です。建築基準法や消防法、各自治体が定める景観条例など、遵守すべき法的な規制は存在します。特に、歴史的な街並みを保存しているエリアなどでは、看板の色や大きさに厳しい制限が設けられている場合があります。また、自由度が高いということは、それだけデザインや工事にかかる費用も大きくなる可能性があることを意味します。理想の店舗像と予算のバランスを慎重に検討することが重要です。

幅広い業種で開業できる

これまで述べてきたメリットの集大成として、路面店は「極めて幅広い業種での開業に適している」という点が挙げられます。顧客が直接店舗に足を運ぶBtoC(Business to Consumer)ビジネスであれば、ほぼすべての業種が路面店での開業を検討する価値があると言っても過言ではありません。

- 飲食店(カフェ、レストラン、居酒屋、ベーカリーなど): 通りを行く人々の五感(視覚、嗅覚)に訴えかけ、食欲を刺激することができます。テラス席の設置やテイクアウト窓口の併設も容易です。

- 物販店(アパレル、雑貨、書店、食品など): ウィンドウディスプレイで商品を効果的に見せ、季節ごとのイベントやセールを大々的にアピールできます。ブランドの旗艦店として、世界観を表現するのにも最適です。

- サービス業(美容室、ネイルサロン、エステサロンなど): 地域住民への認知度を高め、リピーターを獲得しやすい形態です。おしゃれな外観は、提供するサービスの質やセンスを顧客に伝える上で有効な手段となります。

- クリニック(内科、歯科、小児科など): バリアフリー対応がしやすく、体調の悪い患者や高齢者でも安心して来院できます。地域のかかりつけ医としての信頼を得る上で、視認性の高さは大きな武器となります。

- スクール・教室(学習塾、英会話スクール、料理教室など): 安全性や開放的な雰囲気をアピールしやすく、保護者の安心感に繋がります。

このように、業種を問わず、それぞれのビジネスの強みを活かした店舗展開が可能です。路面店は、多様なビジネスモデルを受け入れる懐の深さを持った、まさに王道の店舗形態なのです。

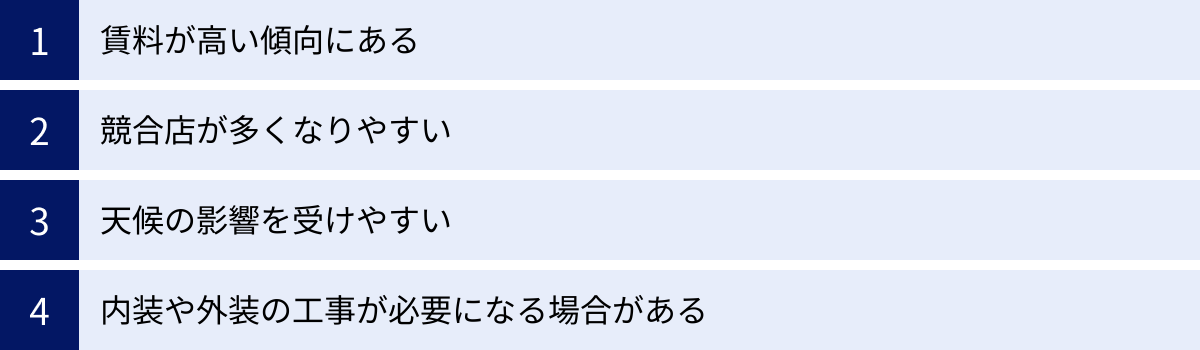

路面店で開業するデメリット

魅力的なメリットが多い路面店ですが、その裏側には必ず目を向けるべきデメリットも存在します。これらのリスクを事前に把握し、事業計画に織り込んで対策を講じることが、長期的に安定した経営を続けるためには不可欠です。ここでは、路面店で開業する際に直面する可能性のある4つの主要なデメリットについて、詳しく解説します。

賃料が高い傾向にある

路面店開業における最大のハードルであり、最も経営を圧迫する要因となるのが「賃料の高さ」です。メリットとして挙げた高い視認性や集客力は、そのまま物件の価値として賃料に反映されます。

なぜ賃料が高くなるのか、その理由は主に3つあります。

第一に「希少価値」です。一つのビルにおいて、道路に面した1階という区画は一つしかありません。2階以上のフロアや地下と比べて、供給量が圧倒的に少ないため、需要と供給のバランスから価格が高騰しやすくなります。特に、駅前や繁華街のメインストリートといった一等地では、その希少価値は計り知れません。

第二に「集客力という付加価値」です。オーナー(貸主)側から見れば、路面店は「何もしなくても人が集まる場所」であり、その集客効果を賃料に上乗せするのは当然のことです。つまり、事業者は場所代だけでなく、その場所が持つ「広告宣伝効果」に対しても対価を支払っていると考えることができます。

第三に「初期費用の増大」です。月々の賃料だけでなく、契約時に支払う保証金(敷金)や礼金も、賃料を基準に算出されるのが一般的です(例:保証金は賃料の6〜10ヶ月分など)。賃料が高ければ、これらの初期費用も必然的に高額になり、開業時の資金繰りを圧迫する大きな要因となります。

この高い固定費は、経営に常に重くのしかかります。売上が思うように伸びない時期でも、賃料は容赦なく発生します。そのため、開業前には極めて慎重な売上予測と資金計画が求められます。「この賃料を支払い続けても、十分に利益が残るのか」という損益分岐点の計算を、現実的な数値に基づいて何度もシミュレーションする必要があります。都心の一等地にこだわらず、少しエリアをずらしたり、住宅街にターゲットを絞ったりするなど、コンセプトと予算に合った立地を柔軟に探す視点が重要です。

競合店が多くなりやすい

「良い場所」には、誰もが出店したいと考えるのが自然です。そのため、路面店、特に集客力の高いエリアでは「競合店が多くなる」という宿命を背負うことになります。

同業種の競合はもちろん、異業種であっても、顧客の可処分所得や時間を奪い合うという意味ではすべてが競合となり得ます。例えば、カフェを開業すれば、隣のコンビニの100円コーヒーも、向かいのファストフード店のセットメニューも競合になります。

競合が密集するエリアでは、いくつかの厳しい状況が予想されます。

一つは「価格競争への巻き込まれ」です。近隣に同じような業態の店舗がオープンし、低価格を武器にキャンペーンを始めた場合、自店も追随せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。体力勝負の価格競争は、特に個人経営の店舗にとっては消耗戦となり、利益率の低下に直結します。

もう一つは「顧客の選択肢の増加」です。顧客から見れば、多くの選択肢の中から自分の好みに合った店を選べるというメリットがありますが、店舗側からすれば、常に他店と比較され、選ばれなければ生き残れないという厳しい現実に直面します。

この競争環境を勝ち抜くためには、他店にはない独自の価値を提供する「差別化戦略」が不可欠です。「価格」で勝負するのではなく、「品質」「コンセプト」「接客」「空間」など、何かしらの要素で「この店でなければならない理由」を顧客に提供する必要があります。そのためには、出店を検討しているエリアの競合店を徹底的に調査し、その強みと弱みを分析した上で、自店がどのポジションを狙うのかを明確に定める戦略的な視点が求められます。

天候の影響を受けやすい

路面店は、その開放性と引き換えに「天候の影響を直接的に受けやすい」という弱点を持っています。これは、売上だけでなく、店舗の維持管理においても考慮すべき点です。

売上面では、雨や雪、台風、あるいは猛暑や極寒といった悪天候の日に、客足が大きく落ち込む傾向があります。人々は外出自体を控えるようになり、特に目的のない「通りがかり」の客層に依存している店舗ほど、その影響は顕著に現れます。悪天候時には、駅に直結した商業施設や地下街に人々が流れてしまうため、路面店は不利な状況に立たされます。

この売上の変動リスクに対しては、事前の対策が重要です。「雨の日限定割引サービス」を実施したり、デリバリーサービスと提携して店舗に来られない顧客にも商品を届けられる体制を整えたり、オンラインストアを強化したりするなど、天候に左右されない収益の柱を育てておくことが、経営の安定化に繋がります。

また、店舗の維持管理の面でも天候はリスク要因となります。ゲリラ豪雨や台風による浸水被害、強風による看板や外装の破損、大雪による入口の閉鎖など、様々な事態が想定されます。これらの物理的な損害に備えるため、火災保険に加えて、水災や風災にも対応できる施設賠償責任保険などへの加入は必須と言えるでしょう。また、設計段階で雨よけの庇(ひさし)を大きくしたり、入口に滑り止めマットを用意したりといった細やかな配慮も、顧客満足度と安全性の向上に貢献します。

内装や外装の工事が必要になる場合がある

メリットとして挙げた「デザインの自由度の高さ」は、裏を返せば「内外装の工事に多額の費用と時間がかかる可能性がある」というデメリットにもなります。特に、「スケルトン物件」を契約した場合、その負担は大きくなります。

スケルトン物件とは、建物の構造躯体(床、壁、天井、柱)がむき出しの、内装が何もない状態で貸し出される物件のことです。電気・ガス・水道の配管や空調設備なども設置されていないことが多く、文字通りゼロから店舗空間を創り上げることになります。コンセプトを忠実に再現できるという究極の自由度がある一方で、内装工事費用は高額になりがちで、業種によっては坪単価で30万円から100万円以上かかることも珍しくありません。

これに対して、前のテナントの内装や設備をそのまま引き継いで利用できる物件を「居抜き物件」と呼びます。居抜き物件は初期費用を大幅に抑えられるという大きなメリットがありますが、レイアウトやデザインの自由度は低く、既存の設備が老朽化しているリスクもあります。

路面店の場合、前のテナントと業種が全く異なると居抜きでの再利用が難しく、スケルトン状態に戻して貸し出されるケースも少なくありません。外装についても同様で、ブランドイメージに合わせてファサードを全面的に改修するとなれば、さらに数百万円単位の費用が発生する可能性も考慮しておく必要があります。

さらに、工事期間中は当然ながら営業ができず、収益はゼロですが、賃料は発生します(空家賃)。この工事期間も事業計画に織り込み、十分な運転資金を確保しておくことが重要です。また、賃貸契約には通常「原状回復義務」が付随します。これは、退去時に物件を借りた時の状態に戻す義務のことで、この解体・撤去費用も将来的なコストとして見込んでおく必要があります。

空中店舗・地下店舗との違い

路面店の特性をより深く理解するためには、他の店舗形態である「空中店舗」と「地下店舗」との違いを明確に把握することが有効です。それぞれに独自のメリット・デメリットがあり、ビジネスの業種やコンセプトによって最適な選択は異なります。ここでは、空中店舗と地下店舗の定義と特徴を解説し、路面店との比較を通じて、それぞれの違いを浮き彫りにしていきます。

空中店舗(2階以上の店舗)とは

空中店舗とは、ビルの2階以上のフロアに位置する店舗を指します。顧客は、1階の入口からエレベーターや階段を利用して店舗までアクセスします。路面店のように通りから直接入ることはできないため、集客の性質が大きく異なります。

空中店舗の最大の特徴は、「目的来店」の顧客が中心になることです。偶然通りかかって入店するというケースは稀で、ほとんどの顧客は、看板やWebサイト、口コミなどでその店の存在を事前に知り、「その店に行く」という明確な目的を持って訪れます。そのため、空中店舗での成功には、店の存在を外部に知らせるための積極的な情報発信が不可欠となります。一方で、一度ファンになってもらえれば、リピートに繋がりやすいという側面もあります。

また、高層階であれば窓からの眺望が店の付加価値になったり、路面の喧騒から離れた静かで落ち着いた空間を提供できたりと、空中店舗ならではの魅力を創出することも可能です。

空中店舗のメリット・デメリット

空中店舗には、路面店とは対照的なメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 賃料が安い: 一般的に、同じビル内でも階数が上がるほど坪単価は下がる傾向にあります。1階の路面店に比べて賃料が大幅に安いため、初期費用や月々の固定費を大きく抑えることができます。これは、特にスタートアップ期の事業者にとって大きな魅力です。

- プライベート感・隠れ家感の演出: 目的客が中心であるため、不特定多数の人が出入りする路面店に比べて、プライベートで落ち着いた空間を演出しやすいのが特徴です。エステサロン、カウンセリングルーム、完全予約制のレストラン、特定の趣味を持つ人々が集うバーなど、静かでクローズドな環境が求められる業種に非常に適しています。

- 眺望の良さ: 立地によっては、窓からの夜景や景色を店舗の大きなセールスポイントにできます。これは、特に客単価の高いレストランやバーにおいて強力な武器となります。

【デメリット】

- 認知されにくい(視認性が低い): 通りを歩いているだけでは、そのビルの2階以上にどんな店があるのかを知ることは困難です。存在を認知してもらうためには、1階部分に分かりやすい看板を設置したり、WebサイトやSNS、広告などを使ったオンラインでの集客活動が生命線となります。

- 入店ハードルが高い: エレベーターや階段を使うという物理的な手間が、顧客にとって心理的な障壁となることがあります。「ちょっと覗いてみよう」という気軽な入店は期待できず、入るまでに一手間かかることが機会損失に繋がる可能性があります。

- 業種が限定される: 偶発的な来店を狙うアパレルなどの物販店や、テイクアウト需要の多い飲食店などには不向きです。専門性が高く、顧客がわざわざ 찾아くるような業態が中心となります。

| 比較項目 | 路面店 | 空中店舗 |

|---|---|---|

| 視認性・認知度 | 非常に高い | 低い(看板やWebでの告知が必須) |

| 集客方法 | 通りがかり客+目的客 | 目的客が中心 |

| 入店ハードル | 低い | 高い(物理的・心理的) |

| 賃料 | 高い | 比較的安い |

| デザイン自由度 | 外観・内装ともに高い | 内装は自由だが外観は制約が多い |

| 向いている業種 | 物販、飲食、サービス全般 | 専門性の高いサービス、隠れ家風飲食店 |

地下店舗とは

地下店舗とは、その名の通りビルの地下階に位置する店舗のことです。地上にある入口から、専用の階段を下りてアクセスするのが一般的です。空中店舗と同様に目的来店が中心となりますが、地下という閉鎖的な空間ならではの独特の雰囲気を持つ点が特徴です。

地下店舗は、外部の光や音が遮断されやすいため、非日常的な空間を演出しやすいという大きなポテンシャルを秘めています。照明や音響を効果的に使うことで、地上とは全く異なる世界観を創り出すことが可能です。また、防音性に優れている物件も多く、音楽や大きな音を出す業態にとっては理想的な環境となり得ます。

地下店舗のメリット・デメリット

地下店舗も、空中店舗と同様に路面店とは異なるメリット・デメリットを抱えています。

【メリット】

- 賃料が安い: 地下階は、一般的にビルの中で最も賃料が安いフロアとされています。路面店はもちろん、空中店舗と比較してもさらに割安なケースが多く、コストを最優先に考える事業者にとっては有力な選択肢となります。

- 独特の雰囲気づくりが可能: 「隠れ家」「秘密基地」のような特別感を演出しやすいのが最大のメリットです。薄暗い照明が似合うオーセンティックなバー、大音量で音楽を楽しめるライブハウスやクラブ、マニアックな商品を扱う趣味の専門店など、特定のコンセプトを深く追求する業態と非常に相性が良いです。

- 防音性・遮音性: 周囲への音漏れを気にせず営業できるため、音楽スタジオやシアタールームといった業種にも適しています。

- 天候の影響を受けにくい: 地上とは隔離されているため、雨や風、気温といった天候の変化に左右されずに、常に安定した環境を顧客に提供できます。

【デメリット】

- 認知されにくい(視認性が極めて低い): 空中店舗以上に、その存在を認知してもらうのが困難です。地上に出された看板だけが頼りであり、「ここに降りていけば、何か面白そうな店があるかもしれない」と期待させるような、魅力的なサイン(看板)計画が成功を左右します。

- 閉塞感・圧迫感: 窓がなく、天井が低い物件が多いため、人によっては閉塞感や圧迫感を覚えてしまう可能性があります。換気設備が不十分だと、空気のよどみやカビ臭さの原因にもなります。

- 湿気・換気・衛生問題: 地下は湿気がこもりやすいため、除湿・換気対策が非常に重要です。これを怠ると、カビの発生や悪臭の原因となり、店舗のイメージを大きく損ないます。また、害虫(ゴキブリなど)の侵入経路にもなりやすいため、衛生管理には地上店舗以上に気を配る必要があります。

- 防災面の懸念: 大雨による浸水リスクや、火災・地震発生時の避難経路の確保など、防災面での安全性には特に注意を払う必要があります。顧客に安心感を与えるためにも、避難経路の明示や防災設備の充実は不可欠です。

| 比較項目 | 路面店 | 地下店舗 |

|---|---|---|

| 視認性・認知度 | 非常に高い | 非常に低い(看板での誘導が不可欠) |

| 集客方法 | 通りがかり客+目的客 | 目的客が中心 |

| 店舗の雰囲気 | 開放的 | 隠れ家的・非日常的 |

| 賃料 | 高い | 安い |

| 懸念点 | 天候の影響、競合 | 湿気、換気、防災、閉塞感 |

| 向いている業種 | 物販、飲食、サービス全般 | バー、ライブハウス、スタジオ、趣味の専門店 |

路面店での開業に向いている業種

路面店は、その高い視認性とアクセスの良さから、非常に多くの業種に適しています。しかし、その中でも特に路面店のメリットを最大限に享受し、ビジネスを成功に導きやすい業種が存在します。ここでは、代表的な4つの業種「飲食店」「物販店」「美容室・サロン」「クリニック」を取り上げ、なぜそれぞれが路面店での開業に向いているのかを具体的に解説します。

飲食店

飲食店は、路面店での開業が最もポピュラーで、かつ成功しやすい業種の一つと言えるでしょう。その理由は、飲食店のビジネスモデルと路面店の特性が、見事に噛み合っているからです。

まず、集客における相乗効果が絶大です。店舗の前を通りかかる人々の五感に直接アピールできるのが最大の強みです。例えば、ベーカリーやコーヒーショップであれば、店から漂う香ばしい匂いが何よりの宣伝になります。レストランであれば、ガラス張りの窓から見える活気ある店内や、美味しそうな料理の写真が並んだメニューボードが、通行人の食欲を刺激し、入店を促します。こうした「シズル感」をダイレクトに伝えられるのは、路面店ならではの特権です。

次に、多様な営業形態に対応しやすい点も挙げられます。近年のライフスタイルの変化に伴い需要が拡大しているテイクアウトやデリバリーへの対応が非常にスムーズです。店舗の正面に専用の受け渡し窓口を設置したり、デリバリースタッフがピックアップしやすい動線を確保したりすることが容易です。

さらに、開放的な空間演出が可能なことも大きなメリットです。天気の良い日にはドアや窓を開け放ち、心地よい風を取り込んだり、歩道に面してテラス席を設けたりすることで、街と一体化したような開放的な雰囲気を作り出せます。これは顧客に快適な食事体験を提供するだけでなく、外から見た際の魅力度をさらに高める効果もあります。

もちろん、飲食店を路面店で開業する際には、厨房からの排気、排煙、臭気対策が極めて重要になります。近隣の住民や他の店舗への配慮を怠ると、深刻なトラブルに発展する可能性があるため、ダクトの設置や脱臭装置の導入など、設備面での投資を惜しまない姿勢が求められます。

アパレルなどの物販店

アパレルショップや雑貨店、書店といった物販店にとっても、路面店は非常に魅力的な出店形態です。特に、ブランドの世界観を構築し、顧客に特別な買い物体験を提供したいと考える事業者にとって、その価値は計り知れません。

物販店における路面店の最大の武器は、「ウィンドウディスプレイ」です。これは、単なる商品陳列の場ではなく、ブランドのコンセプトや季節のテーマを表現するショーケースであり、街ゆく人々の足を止めるための強力なフックとなります。精心に作り込まれたディスプレイは、それ自体がアート作品のように人々の心を引きつけ、「このお店に入ってみたい」という欲求をかき立てます。「ウィンドウショッピング」からの偶発的な来店を誘発できるのは、物販店にとって大きなアドバンテージです。

また、ブランドの旗艦店(フラッグシップストア)としての役割も重要です。路面店は、ファサードから内装、照明、音楽、スタッフのユニフォームに至るまで、すべてをコントロールし、ブランドが持つ独自の世界観を空間全体で表現することができます。この一貫したブランディングは、顧客に深い印象を与え、熱心なファンを育てる土壌となります。特に、高級ブランドが都心の一等地に壮麗な路面店を構えるのは、単に商品を売るためだけでなく、ブランドの威信とステータスを示すための重要な戦略なのです。

さらに、セールや季節ごとのイベント、新商品の発売といったプロモーション活動を大々的に展開しやすいのもメリットです。店頭に大きなポスターを掲示したり、特別な装飾を施したりすることで、イベントの開催を効果的に告知し、集客に繋げることができます。

ただし、物販店の場合は万引きなどの防犯対策が重要な課題となります。出入りがしやすいという路面店のメリットは、裏を返せば犯罪のリスクも高まることを意味します。防犯カメラの設置や、スタッフの目が行き届きやすいレイアウトの工夫、死角をなくすためのミラーの配置など、事前の対策が不可欠です。

美容室・サロン

美容室やネイルサロン、エステサロンといった「美」を提供するサービス業も、路面店での開業に非常に向いています。これらの業種では、技術力だけでなく、店舗が持つ雰囲気や信頼感が顧客の選択に大きな影響を与えるからです。

地域住民にとって、路面にある美容室やサロンは、日常的に目に触れることで親近感が湧きやすく、「かかりつけ」の店として認知されやすいというメリットがあります。初めての顧客にとって、どんなスタッフが働いているのか、どんな雰囲気の店なのかが外から少しでも見えると、予約や入店の心理的なハードルが大きく下がります。

店舗のデザイン性も重要な要素です。おしゃれで洗練された外観や内装は、そのまま提供されるサービスの質やスタイリストのセンスを雄弁に物語ります。顧客は「こんな素敵な空間で施術を受けたい」と感じ、期待感を高めます。店舗デザインが、技術力やコンセプトをアピールする強力なブランディングツールとなるのです。

もちろん、サロンでは顧客のプライバシーへの配慮も必要です。施術スペースは外から見えないように工夫しつつ、待合スペースは開放的にして入りやすさを演出するなど、「開放感」と「プライベート感」のバランスをうまく取ることが求められます。例えば、全面ガラス張りではなく、すりガラスやデザインフィルムを活用したり、植栽でさりげなく視線を遮ったりといった工夫が考えられます。

路面店であることで、季節ごとのキャンペーンや新しいヘアスタイルの写真を店頭に掲示しやすく、通行人に直接アピールできるのも強みです。

クリニック

内科、小児科、歯科、整形外科といったクリニックも、路面店(特に1階)での開業に非常に適した業種です。クリニックの利用者は、体調が優れない方、高齢者、怪我をされている方、ベビーカーを押す保護者など、移動に困難を伴うケースが多いため、「アクセスのしやすさ」が何よりも重要視されるからです。

階段の上り下りやエレベーターの待ち時間がない路面店の立地は、患者の負担を最小限に抑えることができます。入口にスロープを設置するなど、バリアフリー設計を徹底することで、誰にとっても通いやすいクリニックとなり、それ自体が大きな差別化要因となります。

また、地域における「かかりつけ医」としての認知度と信頼性の獲得にも繋がります。地域住民が日常的にクリニックの前を通ることで、その存在が自然と刷り込まれ、いざという時に「あそこのクリニックに行こう」と思い出してもらいやすくなります。特に小児科や内科など、地域密着が重要な診療科にとっては、この視認性の高さは大きなメリットです。

さらに、何の診療科であるかを明確に示す看板を大きく設置できるため、専門性を分かりやすくアピールできます。清潔感があり、明るく開放的な雰囲気の外観は、患者の不安を和らげ、安心して来院できるイメージを与える上でも効果的です。

クリニックを開業する際は、近隣に調剤薬局があるか、あるいは誘致できるかといった連携も考慮した立地選びが重要になります。患者のプライバシーに配慮し、待合室が外から丸見えにならないような設計上の工夫も求められます。

路面店での開業を成功させるためのポイント

路面店という魅力的な舞台を選んだとしても、成功が約束されているわけではありません。高い賃料や激しい競争といったハードルを乗り越え、ビジネスを軌道に乗せるためには、戦略的で周到な準備が不可欠です。ここでは、路面店での開業を成功に導くための3つの極めて重要なポイント、「コンセプトの明確化」「綿密な事業計画」「徹底した立地調査」について、その実践方法を交えながら解説します。

店舗のコンセプトを明確にする

すべての成功する店舗には、その根幹に揺るぎない「コンセプト」が存在します。コンセプトとは、単なる思いつきやスローガンではありません。「誰に、何を、どのように提供して、どのような価値を感じてもらいたいのか」という、ビジネスの核心を定義する設計図そのものです。このコンセプトが曖昧なまま開業すると、店舗に一貫性がなくなり、誰の心にも響かない、特徴のない店になってしまいます。

コンセプトを明確にするためには、以下の3つの要素を徹底的に掘り下げることが重要です。

- ターゲット(Who – 誰に): あなたのお店は、どんなお客様に来てほしいですか?「すべての人」をターゲットにするのは、誰にも向けられていないのと同じです。年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観、抱えている悩みなど、顧客像を具体的かつ詳細に設定(ペルソナ設定)します。例えば、「平日のランチタイムに、健康志向で少し贅沢な食事をしたいと考える、近隣オフィスに勤める30代の女性」のように、顔が思い浮かぶレベルまで具体化することが理想です。

- 提供価値(What – 何を): ターゲット顧客に対して、どのような商品やサービスを提供しますか?そして、その商品やサービスを通じて、顧客はどのような価値(ベネフィット)を得られるのでしょうか。単に「美味しいコーヒー」を提供するのではなく、「喧騒を忘れて自分だけの時間に浸れる、最高品質のスペシャルティコーヒー体験」を提供する、というように、顧客が得る感情や体験までを定義します。これが競合との差別化の源泉となります。

- 提供方法(How – どのように): 設定した価値を、どのような方法で提供しますか?これには、店舗の内外装デザイン、レイアウト、照明、BGM、接客スタイル、価格設定、使用する什器や食器など、顧客が五感で感じるすべての要素が含まれます。例えば、「リラックスできる空間」を提供価値とするならば、内装は木や緑を多用し、照明は暖色系の間接照明、BGMは静かなインストゥルメンタル、接客は丁寧で控えめ、といったように、すべての要素がコンセプトに沿って一貫している必要があります。

明確なコンセプトこそが、無数の競合店の中からあなたの店を選んでもらうための、強力な羅針盤となります。それは、出店場所の選定、内外装のデザイン、メニュー開発、スタッフ採用、広告宣伝など、開業準備から運営に至るまでのあらゆる意思決定の判断基準となるのです。

綿密な事業計画を立てる

情熱やアイデアだけでビジネスは成功しません。その情熱を具体的な数字に落とし込み、持続可能な経営を実現するための設計図が「事業計画」です。特に、固定費が高くなりがちな路面店においては、感覚的な経営ではなく、数字に基づいた綿密な事業計画が、失敗のリスクを最小限に抑えるための生命線となります。

事業計画には、主に以下の要素を盛り込む必要があります。

- 資金計画: 開業から経営が軌道に乗るまでに必要なお金をすべて洗い出します。

- 初期投資(イニシャルコスト): 物件取得費(保証金、礼金、仲介手数料)、内外装工事費、厨房設備や什器・備品の購入費、広告宣伝費、当面の仕入れ費など、開業時に一度だけかかる費用です。

- 運転資金(ランニングコスト): 賃料、人件費、水道光熱費、仕入れ費、通信費、販促費など、毎月継続的に発生する費用です。売上がなくても発生する固定費であるため、最低でも6ヶ月分の運転資金を開業資金とは別に用意しておくことが、不測の事態に備える上で極めて重要です。

- 売上計画: 現実的な売上目標を立てます。これは希望的観測ではなく、具体的な根拠に基づいて算出する必要があります。

売上 = 客単価 × 席数(または想定来客数) × 回転率 × 営業日数- この計算式を基本に、平日と休日、ランチとディナー、繁忙期と閑散期など、条件を変えて複数のパターンでシミュレーションします。周辺の競合店の価格帯や客入りを参考に、現実的な数値を設定することが大切です。

- 損益分岐点売上高の算出: 「利益がゼロ」、つまり赤字にも黒字にもならない売上高を計算します。計算式は

損益分岐点売上高 = 固定費 ÷ (1 - 変動費 ÷ 売上高)です。この数値を把握することで、「最低でも毎月いくら売り上げなければならないのか」という明確な目標ができ、経営の健全性を測る指標となります。 - 資金調達計画: 必要な資金をどのように集めるかを計画します。自己資金でどれだけを賄い、不足分をどう調達するかを明確にします。日本政策金融公庫の「新規開業資金(創業融資)」や、地方自治体や信用保証協会が提供する制度融資など、創業者向けの公的な融資制度を積極的に活用することを検討しましょう。融資を受ける際には、この綿密な事業計画書の提出が必須となります。

出店エリアの立地を徹底的に調査する

「ビジネスは立地が9割」という言葉があるほど、出店場所の選定は事業の成否を大きく左右します。特に、賃料が高く、一度決めたら簡単に移転できない路面店においては、その重要性は計り知れません。データと自身の足で稼いだ現場感覚の両方から、立地を多角的に分析し、自店のコンセプトに合致した「勝てる場所」を見つけ出すことが、成功への最短距離です。

立地調査では、以下の項目を徹底的にチェックする必要があります。

- 通行量・通行人属性調査:

- 店舗前の道路の通行量を、曜日別(平日・土日祝)、時間帯別(朝・昼・夜)に計測します。カウンターを片手に、実際にその場に立って地道に数えるのが最も確実です。

- 同時に、通行人の属性(年齢層、性別、会社員か学生か、ファミリー層か単身者かなど)を観察し、自店のターゲット層と一致しているかを厳しく見極めます。人通りが多くても、ターゲット層がいなければ意味がありません。

- 商圏分析:

- その場所に出店した場合に、顧客がどこからやって来るかの範囲(商圏)を想定します。駅からの人の流れ、バス停の位置、幹線道路、周辺にある商業施設やオフィスビル、マンションといった「集客施設(ジェネレーター)」からの動線を地図上で確認します。

- 公的機関が提供する統計データ(例:e-Stat 政府統計の総合窓口)などを活用し、商圏内の人口、世帯数、昼間人口と夜間人口の差などを把握することも有効です。

- 競合調査:

- 商圏内に存在する競合店をすべてリストアップし、実際に訪れてみます。何を、いくらで、どのように売っているのか。どんな顧客層に支持されているのか。その店の強みと弱みは何か。内装、接客、繁盛具合などを詳細に分析し、自店が入り込む隙があるか、どのように差別化を図るかの戦略を練ります。

- 周辺環境の確認:

- 昼と夜、平日と休日で、街の雰囲気がどのように変化するかを必ず確認します。昼は賑やかなオフィス街でも、夜や休日は人通りが途絶える場所もあります。また、周辺の治安や清潔感、将来的な街の再開発計画の有無なども、長期的な視点でチェックすべき項目です。

これらの調査は、一度や二度で終わらせるべきではありません。季節や天候を変えて何度も現地に足を運び、その土地の「生の情報」を肌で感じることが、机上の空論ではない、地に足のついた意思決定に繋がるのです。

路面店の物件探しで失敗しないための注意点

コンセプトを固め、事業計画を練り上げ、出店エリアを絞り込んだら、いよいよ具体的な物件探しが始まります。この段階では、理想と現実のギャップに直面することも少なくありません。焦りや妥協から不適切な物件を選んでしまうと、これまでの努力が水泡に帰すことにもなりかねません。ここでは、路面店の物件探しで後悔しないために、契約前に必ず確認すべき3つの注意点を解説します。

店舗の視認性を確認する

視認性とは、店舗がどれだけ人の目に留まりやすく、認識されやすいかという指標です。これは路面店の生命線とも言える要素であり、地図上の立地が良くても、ミクロな視点での視認性が低ければ、期待した集客効果は得られません。物件の内見時には、必ず以下のポイントを厳しくチェックしましょう。

- 間口(まぐち)の広さ:

- 間口とは、店舗が道路に面している正面の幅のことです。間口が広いほど、店舗は大きく見え、存在感が増し、通行人の視界に入りやすくなります。また、ウィンドウディスプレイの面積も広くとれるため、商品をアピールしやすくなります。逆に、間口が狭く奥行きが深い、いわゆる「うなぎの寝床」のような形状の物件は、外から見た印象が狭く感じられ、開放感に欠けるため、入店のハードルが上がる可能性があります。

- セットバックの状況:

- セットバックとは、建物が敷地の境界線から後退している状態を指します。適度なセットバックは、店先に看板や商品を置くスペースとして活用できますが、後退しすぎていると、歩道からの距離が遠くなり、歩行者の視界から外れやすくなります。特に、通行人が足早に通り過ぎるような場所では、少しの距離が大きな差を生みます。

- 周辺の障害物の有無:

- 店舗の目の前に、視界を遮るものがないかを確認することは非常に重要です。街路樹、電柱、標識、バス停、公衆電話ボックス、自動販売機、近隣店舗の大きな看板などが、自店のファサードや入口を隠してしまっていないか、様々な角度から確認してください。特に街路樹は、夏になると葉が生い茂り、店舗がほとんど見えなくなってしまうケースもあるため注意が必要です。

- 主要な動線からの見え方:

- 駅の改札を出た時、交差点で信号待ちをしている時、バス停でバスを待っている時など、そのエリアの主要な人の流れ(動線)の起点となる場所から、あなたの物件がどのように見えるかを必ず確認してください。たとえ店舗の目の前の通行量が多くても、メインの動線から少し外れているだけで、認知度は大きく低下します。角地は二方向からの動線にアプローチできるため、視認性の面で非常に有利な物件と言えます。

店舗の広さがコンセプトに合っているか確認する

物件の面積は、賃料に直結するだけでなく、店舗の機能性や快適性、ひいては顧客満足度や収益性を左右する重要な要素です。「大は小を兼ねる」という考え方は、店舗経営においては必ずしも正しくありません。コンセプトと事業計画に基づいた、最適なサイズの物件を選ぶことが、効率的な経営の鍵となります。

- 必要な面積の算出:

- まず、あなたの店舗に必要なスペースをすべて洗い出します。飲食店であれば、客席エリア、厨房エリア、トイレ、レジカウンター、スタッフルーム、倉庫など。物販店であれば、商品陳列エリア、ストックルーム、レジ、フィッティングルームなどです。それぞれのエリアにどれくらいの面積が必要か、事業計画と照らし合わせながら具体的に算出します。

- 特に注意したいのが、契約書に記載されている面積と、実際に使える「有効面積」の違いです。壁の厚みの内側で計算する「内法(うちのり)面積」で考えるようにしましょう。また、室内に大きな柱があったり、形状がいびつだったりすると、デッドスペースが多くなり、表示面積よりも使い勝手が悪くなることがあります。

- 広すぎることのリスク:

- 必要以上に広い物件を借りてしまうと、多くのデメリットが生じます。まず、賃料や光熱費といった固定費が無駄に高くなります。また、空間が間延びしてしまい、商品や客席がまばらに見えると、活気のない寂しい印象を顧客に与えてしまいます。広いフロアの清掃や管理に手間と時間がかかるという問題もあります。

- 狭すぎることのリスク:

- 逆に狭すぎる場合は、ビジネスの機会損失に直結します。客席数が十分に確保できず、売上の上限が低くなってしまったり、厨房が狭くて効率的な調理ができなかったり、ストックが十分に置けず品切れを頻発させてしまったりと、様々な問題を引き起こします。顧客にとっても、動線が窮屈で快適に過ごせない店は、リピートに繋がりにくいでしょう。

内見時には必ずメジャーを持参し、主要な什器(テーブル、椅子、棚、レジカウンターなど)のサイズを測り、実際にレイアウトが可能かどうかをその場でシミュレーションしてみることを強くお勧めします。

複数の物件を比較検討する

物件探しで最も陥りやすい失敗の一つが、最初に見つけた物件に飛びついてしまうことです。長期間探し続けていると、「もうここで決めてしまいたい」という気持ちになるのは自然なことですが、焦りは禁物です。満足のいく開業を実現するためには、手間と時間を惜しまず、必ず複数の物件を比較検討するプロセスを踏むことが不可欠です。

- 相場観の醸成:

- 複数の物件を見ることで、そのエリアの賃料相場や、どのような条件の物件が多いのかといった「相場観」が自然と身につきます。この相場観がなければ、提示された賃料や契約条件が妥当なものなのかを判断することができません。

- 客観的な評価軸の設定:

- 比較検討する際には、自分なりの評価シートを作成すると良いでしょう。項目として、「立地(駅からの距離、視認性)」「賃料(坪単価)」「初期費用(保証金・礼金)」「広さ・形状」「内外装の状態(居抜きかスケルトンか)」「設備(電気容量、給排水、ガス、空調)」「契約条件(契約期間、更新料、解約予告期間、原状回復の範囲)」などをリストアップし、それぞれの物件を点数化してみます。これにより、感覚だけでなく、客観的な基準で物件を評価できます。

- 交渉材料の確保:

- 複数の物件を天秤にかけているという状況は、賃料や契約条件の交渉において有利に働くことがあります。「他の物件ではこういう条件を提示されている」といった情報を元に、より良い条件を引き出すための交渉材料として活用できる可能性があります。

良い物件は競争率が高く、すぐに決まってしまうことも事実です。しかし、だからといって焦って契約し、後から「あちらの物件にしておけばよかった」と後悔するのでは元も子もありません。運命の物件と出会うまで、粘り強く、しかし冷静に探し続ける姿勢が、失敗しない物件選びの最大の秘訣です。

まとめ

路面店での開業は、多くの事業者にとって一つの大きな目標であり、成功すれば計り知れないリターンをもたらす可能性を秘めています。この記事では、路面店の本質からメリット・デメリット、他の店舗形態との比較、そして成功のための具体的なポイントまで、多角的に掘り下げてきました。

最後に、本記事の要点を改めて整理します。

路面店の本質は、高い視認性とアクセスの良さを最大限に活かし、ブランドの世界観や商品の魅力を、フィルターを通さずダイレクトに顧客へ届けられる、極めて強力な店舗形態であるという点にあります。

その主なメリットとして、

- 店舗自体が広告塔となり、高い認知度と集客力を生むこと

- 物理的・心理的な障壁が低く、誰もが気軽に入店しやすいこと

- 外観から内装まで、ブランドコンセプトを自由に表現できること

- 飲食店から物販、サービス業まで、極めて幅広い業種に対応できること

が挙げられます。これらのメリットは、ビジネスの成長を加速させる大きな原動力となり得ます。

一方で、光が強ければ影も濃くなるように、路面店には見過ごせないデメリットも存在します。

- 経営を恒常的に圧迫する、高額な賃料

- 良い立地であるがゆえの、熾烈な競合環境

- 売上や店舗運営が左右される、天候からの影響

- 自由度と引き換えに発生する、高額な内外装工事の可能性

これらのリスクを正しく認識し、事業計画の段階で具体的な対策を講じておくことが、持続可能な経営を実現するためには不可欠です。

そして、これらのメリットを最大化し、デメリットを乗り越えて路面店での開業を成功に導くための鍵は、以下の3つのポイントに集約されます。

- 明確なコンセプト設定: 「誰に、何を、どのように提供するのか」という事業の核を定めること。

- 綿密な事業計画: 情熱を数字に落とし込み、資金・売上・利益を現実的にシミュレーションすること。

- 徹底した立地調査: データと現場感覚を駆使し、コンセプトに合致した「勝てる場所」を見つけ出すこと。

路面店での開業は、決して平坦な道のりではありません。しかし、その特性を深く理解し、周到な準備と戦略を持って臨むならば、これほど挑戦しがいのある魅力的な舞台はありません。本記事が、あなたの夢の実現に向けた、確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。