企業の成長や事業戦略の変化に伴い、オフィスの移転は多くの企業にとって重要な経営課題となります。しかし、理想的なオフィスを見つけるプロセスは複雑で、考慮すべき項目が多岐にわたるため、何から手をつければ良いか分からないという担当者も少なくありません。立地や賃料はもちろん、ビルの設備や契約内容に至るまで、一つひとつの選択が従業員の働きやすさや生産性、ひいては企業の将来を大きく左右します。

本記事では、オフィス移転を成功に導くため、物件を比較検討する際の重要な7つのポイントを徹底的に解説します。オフィス探しの基本的な流れから、具体的な探し方、目的別におすすめのサービスまで、網羅的に情報を提供します。この記事を読めば、自社のニーズに最適なオフィスビルを見つけ出し、納得のいく移転を実現するための知識が身につくでしょう。

目次

オフィス探しを始める前に知っておきたい基本

本格的なオフィス探しを始める前に、まずは基本的な知識を整理しておくことが重要です。どのような方法で物件を探し、どのような種類のオフィスが存在するのかを理解することで、その後のプロセスをスムーズに進められます。ここでは、オフィス探しの「方法」と「種類」という2つの基本的な軸について詳しく解説します。

オフィス探しの主な方法

オフィスを探す方法は、大きく分けて「オフィス仲介会社に依頼する」方法と「物件検索サイトで探す」方法の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

オフィス仲介会社に依頼する

オフィス仲介会社は、事業用不動産のプロフェッショナルとして、物件探しから契約までをトータルでサポートしてくれます。企業の移転目的や希望条件をヒアリングし、専門的な知見に基づいて最適な物件を提案してくれるのが最大の特徴です。

特に、市場に出回っていない「非公開物件」の情報を得られる点は、仲介会社を利用する大きなメリットと言えるでしょう。優良な物件や大規模なフロアは、情報が公開される前に既存の顧客やネットワークを通じて成約に至るケースが少なくありません。仲介会社に依頼することで、こうした貴重な情報にアクセスできる可能性が高まります。

また、物件の提案だけでなく、貸主(オーナー)との賃料交渉や契約条件の調整、内覧のセッティング、契約書のリーガルチェックなど、煩雑な業務を代行してくれるため、担当者の負担を大幅に軽減できます。特に、初めてオフィス移転を行う企業や、専任の担当者を置く余裕がない企業にとっては、非常に心強い存在です。専門家の視点から、自社では気づかなかったような物件のメリットやデメリットを指摘してもらえることもあり、より客観的で失敗の少ない意思決定が可能になります。

物件検索サイトで探す

物件検索サイトは、インターネット上で手軽にオフィス物件の情報を収集できるツールです。エリアや賃料、広さ、駅からの距離といった基本的な条件で絞り込み検索ができるため、自分のペースで膨大な数の物件を比較検討できます。

最大のメリットは、その手軽さと情報量の多さです。24時間いつでもどこでもアクセスでき、さまざまな物件の賃料相場を把握するのに役立ちます。複数のサイトを横断的にチェックすることで、市場の全体像を掴みやすくなるでしょう。写真や間取り図も豊富に掲載されているため、物件のイメージを具体的に膨らませながら候補を絞り込んでいくことができます。

一方で、サイトに掲載されている情報は必ずしも最新ではない場合がある点や、前述の通り、優良な非公開物件は掲載されていない可能性が高い点には注意が必要です。また、問い合わせから内覧、条件交渉、契約まで、すべてのプロセスを自社で進める必要があります。不動産に関する専門知識がある程度求められるため、経験の浅い担当者にとってはハードルが高い側面もあります。まずは検索サイトで大まかな相場観やエリアの特性を掴み、その上で仲介会社に相談するというハイブリッドな進め方も有効な手段です。

契約できるオフィスの種類

一言で「オフィス」と言っても、その契約形態や提供されるサービスは多種多様です。企業の規模や事業フェーズ、働き方のスタイルによって、最適なオフィスの種類は異なります。ここでは代表的な3つの種類について、それぞれの特徴を解説します。

一般的な賃貸オフィス

一般的な賃貸オフィスは、ビルの一区画(フロア)を借りる、最もトラディショナルな形態です。最大の魅力は、レイアウトや内装の自由度が高いことです。壁紙や床材の変更、会議室や役員室の設置など、自社のブランディングや企業文化を反映したオフィス空間を自由に構築できます。従業員が増加しても対応しやすい広いスペースを確保しやすく、長期的に安定した拠点を構えたい企業に適しています。

契約形態は、数年単位の長期契約が基本となり、契約時には敷金(保証金)や礼金、仲介手数料などの初期費用が発生します。また、入居後には内装工事やインフラ整備(電話・インターネット回線)、オフィス家具の購入などが別途必要になるため、相応の初期投資と準備期間を見込んでおく必要があります。退去時には、借りたスペースを入居時の状態に戻す「原状回復義務」が生じるのが一般的です。企業のアイデンティティを表現し、独自のワークスペースを創り上げたい、安定した事業基盤を持つ企業向けの選択肢と言えるでしょう。

レンタルオフィス・サービスオフィス

レンタルオフィスやサービスオフィスは、業務に必要な設備やサービスがあらかじめ備わった個室スペースを、比較的短期から契約できる形態です。デスクや椅子といったオフィス家具はもちろん、インターネット回線、複合機、電話などが完備されており、契約後すぐに業務を開始できるのが大きな利点です。

一般的な賃貸オフィスと比較して、敷金や礼金が不要、または低額であることが多く、初期費用を大幅に抑えることができます。契約期間も月単位で設定できる場合が多く、事業の状況に応じて柔軟に規模を拡大・縮小したいスタートアップや、プロジェクト単位での利用、地方の営業拠点設立などを検討している企業に最適です。

さらに、受付スタッフによる来客対応や郵便物の受け取りサービス、共用の会議室やラウンジなどが利用できる場合も多く、小規模なチームでも整ったビジネス環境を手に入れられます。ただし、内装の変更には制約が多く、レイアウトの自由度は低い傾向にあります。また、一人当たりの賃料単価で比較すると、一般的な賃貸オフィスよりも割高になるケースがあるため、コストと利便性のバランスを慎重に検討する必要があります。

シェアオフィス・コワーキングスペース

シェアオフィスやコワーキングスペースは、オープンスペースの座席(フリーアドレス)や個室ブースを、複数の企業や個人で共有して利用する形態です。多様な業種のワーカーとの交流が生まれやすいコミュニティ機能が最大の特徴で、新たなビジネスチャンスやイノベーションの創出が期待できます。

契約は月単位のメンバーシップ制が一般的で、初期費用はほとんどかかりません。利用人数に応じた柔軟なプランが用意されており、1名からでも気軽に利用を開始できます。フリーランスや起業家、少人数のスタートアップ、リモートワーク中心の企業のサテライト拠点など、コストを抑えつつ柔軟な働き方を実現したい場合に非常に有効です。

高速Wi-Fiやフリードリンク、イベントスペースなどが完備されている施設も多く、快適なワーク環境が提供されます。一方で、オープンスペースが中心となるため、プライバシーやセキュリティの確保には注意が必要です。機密情報を扱う業務が多い場合や、静かな集中環境を重視する場合には、個室プランが用意されている施設を選ぶか、他のオフィス形態を検討するのが賢明でしょう。

| オフィスの種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 一般的な賃貸オフィス | ビルの一区画を長期契約で借りる形態 | ・レイアウトや内装の自由度が高い ・企業文化を反映させやすい ・長期的に安定した拠点を確保できる |

・初期費用(敷金、内装工事費等)が高い ・契約期間が長い(2年以上が一般的) ・原状回復義務がある |

| レンタルオフィス・サービスオフィス | 必要な設備が整った個室を短期から契約 | ・初期費用が安い ・契約後すぐに業務を開始できる ・柔軟な契約期間(月単位など) |

・レイアウトの自由度が低い ・一人当たりの賃料単価は割高な傾向 ・共用部分のルールに縛られる |

| シェアオフィス・コワーキングスペース | オープンスペースや個室を複数の利用者で共有 | ・初期費用が非常に安い ・コミュニティ形成、ネットワーキングの機会 ・柔軟な利用プラン(1名から利用可) |

・プライバシーやセキュリティ面に配慮が必要 ・集中できる環境の確保が難しい場合がある ・利用できるスペースに限りがある |

オフィスビルを比較する際の重要ポイント7選

自社に最適なオフィスビルを見つけ出すためには、多角的な視点から物件を評価し、比較検討する必要があります。ここでは、オフィス選びで失敗しないために必ず押さえておきたい7つの重要ポイントを、それぞれ深掘りして解説します。

① 立地・エリア

オフィスの立地は、企業の経営戦略そのものを左右する極めて重要な要素です。単に「都心だから良い」「駅に近いから良い」という単純な話ではなく、自社の事業内容やターゲット顧客、従業員の構成などを踏まえて総合的に判断する必要があります。

まず考慮すべきは、従業員の通勤利便性です。通勤時間は従業員の満足度やワークライフバランスに直結し、優秀な人材の採用や定着にも大きく影響します。主要なターミナル駅からのアクセスが良いか、複数の路線が利用できるか、最寄り駅からオフィスまでの距離はどのくらいか、といった点は必ず確認しましょう。従業員の居住エリアを分析し、多くの社員が通いやすいエリアを選ぶのが理想的です。

次に、取引先へのアクセスも重要です。主要な顧客やパートナー企業が集中しているエリアに拠点を構えることで、営業活動の効率が向上し、強固な関係性を築きやすくなります。自社のビジネスエコシステムの中で、どのような位置づけのエリアが最適かを戦略的に考えましょう。

さらに、エリアが持つブランドイメージも無視できません。例えば、丸の内・大手町エリアは金融機関や大企業が集積する日本のビジネスの中枢であり、「信頼性」や「格式」といったイメージがあります。一方で、渋谷はIT・スタートアップ企業が集まる「革新性」や「創造性」の象徴的なエリアです。自社が社会にどのようなイメージを発信したいのか、企業ブランディングの観点からエリアを選ぶことも有効な戦略です.

周辺環境のチェックも不可欠です。ランチに利用できる飲食店の数や種類、銀行や郵便局、コンビニエンスストアといった生活利便施設の有無は、従業員の満足度を高める上で重要なポイントになります。また、公園や緑地が近くにあれば、リフレッシュできる環境としてプラスに働くでしょう。

② 賃料と初期費用

オフィス移転にかかるコストは、経営における大きな投資です。コストを正確に把握し、計画的に資金を準備することが、移転プロジェクトの成否を分けます。コストは大きく分けて「ランニングコスト」と「イニシャルコスト(初期費用)」の2つに分類されます。

ランニングコストの中心は月々の賃料です。賃料は通常、「坪単価」で表示され、これに面積を掛け合わせたものが基本賃料となります。しかし、実際に支払うのは基本賃料だけではありません。共用部分の維持管理費である「共益費(管理費)」が別途加算されるのが一般的です。物件を比較する際は、賃料と共益費を合算した「総額」で判断することが重要です。

一方、イニシャルコスト(初期費用)は、賃料の数ヶ月分に相当するまとまった資金が必要となります。その内訳は多岐にわたります。

- 敷金・保証金:賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充当される担保金です。賃料の6ヶ月~12ヶ月分が相場とされています。退去時に一部が償却(返還されない費用)される契約もあるため、契約内容をよく確認する必要があります。

- 礼金:貸主に対して支払う謝礼金で、返還されません。賃料の1~2ヶ月分が相場ですが、近年は礼金なしの物件も増えています。

- 仲介手数料:オフィス仲介会社に支払う成功報酬で、法律上の上限は賃料の1ヶ月分+消費税です。

- 前払賃料:入居する月の賃料を前払いで支払います。月の途中で入居する場合は、日割り計算となります。

- 火災保険料:万一の火災や水漏れに備える保険です。加入が義務付けられている場合がほとんどです。

- 保証会社利用料:連帯保証人がいない場合や、貸主の指定により利用します。賃料の0.5~1ヶ月分が目安です。

これらの費用に加えて、内装工事費、オフィス家具購入費、ITインフラ構築費、引越し費用なども発生します。初期費用全体では、月額賃料の10倍以上になることも珍しくありません。資金計画を立てる際には、これらの費用をすべて洗い出し、余裕を持った予算を組むことが不可欠です。

③ 広さとレイアウトの柔軟性

オフィスの広さは、従業員の快適性や生産性に直接的な影響を与えます。狭すぎると圧迫感があり、コミュニケーションも取りづらくなります。逆に広すぎると、賃料が無駄になるだけでなく、チームの一体感が損なわれる可能性もあります。

一般的に、従業員一人あたりに必要な面積の目安は2坪~4坪(約6.6㎡~13.2㎡)とされています。ただし、これはあくまで目安であり、業種や働き方によって大きく異なります。例えば、集中ブースやWeb会議用の個室を多く設ける場合はより広い面積が必要ですし、フリーアドレスを導入してデスクを固定しない場合は面積を効率化できます。

重要なのは、将来的な人員計画を見据えて広さを検討することです。数年後の事業拡大や人員増に対応できるだけの余裕を持たせるか、あるいは事業フェーズに合わせて柔軟に移転できる契約形態を選ぶか、長期的な視点での判断が求められます。

また、面積だけでなく「レイアウトの柔軟性」も極めて重要な比較ポイントです。柱の位置や数、形状は、デスクの配置や会議室の設置に大きく影響します。室内に柱がない「無柱空間」であれば、デッドスペースが生まれにくく、効率的で自由なレイアウトが可能です。

床の仕様も確認しましょう。「OAフロア」になっていれば、床下に配線スペースが確保されているため、電話線やLANケーブルをすっきりと収納でき、デスクの配置変更にも柔軟に対応できます。天井の高さも重要で、「天井高」が高いほど開放感が生まれ、快適な空間を演出しやすくなります。

④ ビルの共用設備

専有部分だけでなく、ビルの共用設備もオフィスの快適性や機能性を大きく左右します。最新の設備が整っているビルは、従業員の満足度向上や生産性向上に貢献します。

空調設備

空調システムは、「セントラル空調」と「個別空調」の2種類に大別されます。

- セントラル空調:ビル全体で一括管理される方式。大規模ビルに多く、管理の手間はかかりませんが、稼働時間がビル側で決められていることが多く、時間外の残業や休日出勤の際には空調が使えない、または追加料金が発生する場合があります。

- 個別空調:フロアや区画ごとに温度設定やON/OFFの操作ができる方式。働き方が多様化する現代においては、個別空調の利便性が高く評価されています。自社の勤務スタイルに合わせて自由に調整できるため、従業員の快適性を保ちやすいのがメリットです。

セキュリティシステム

企業の機密情報や資産を守るため、セキュリティレベルは非常に重要です。エントランスのオートロックはもちろん、エレベーターの不停止機能(契約階以外には停止しない)、ICカードによる入退室管理システム、防犯カメラの設置状況などを確認しましょう。24時間体制の有人警備や機械警備システムが導入されていれば、より安心です。

トイレの仕様

トイレは、従業員が毎日利用する重要な設備です。男女別の設計はもちろんのこと、個室の数や広さ、清潔さが保たれているかを確認しましょう。近年では、女性用トイレにパウダールームが併設されていたり、多目的トイレが設置されていたりすることも、ビル選びの重要なポイントになっています。内覧時には必ずトイレの仕様を確認し、従業員が快適に利用できるかをチェックしましょう。

エレベーターの数と性能

高層階のオフィスの場合、エレベーターの性能は業務効率に直結します。朝の出勤ラッシュ時に長蛇の列ができてしまうようなビルでは、従業員のストレスが溜まりかねません。ビルの収容人数に対してエレベーターの基数が十分か、待ち時間は長くないか、などを確認しましょう。セキュリティカードと連動して自動で行き先階を制御する最新システムが導入されているビルもあります。

駐車場の有無

営業車や役員車を頻繁に利用する企業にとっては、敷地内や近隣に駐車場があるかどうかも重要なポイントです。来客用の駐車スペースが確保されていると、顧客満足度の向上にも繋がります。駐車場の利用料金や空き状況も事前に確認しておく必要があります。

⑤ 築年数と耐震基準

築年数は、ビルの外観や内装の美しさ、設備の性能に影響します。築浅の物件は、デザイン性が高く、最新の省エネ設備やITインフラが導入されていることが多く、企業の先進的なイメージを演出しやすいでしょう。一方、築年数が経過している物件でも、大規模なリノベーションによって内外装や設備が一新されているケースもあります。そうした物件は、築浅物件に比べて賃料が割安な場合があり、狙い目と言えます。

しかし、築年数で最も重要視すべきは「耐震基準」です。日本の建築基準法における耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に大きく改正されました。

- 旧耐震基準(1981年5月31日まで):震度5強程度の揺れでも倒壊しない構造基準。

- 新耐震基準(1981年6月1日以降):震度6強から7に達する大規模地震でも倒壊・崩壊しないことを目指した構造基準。

企業のBCP(事業継続計画)の観点からも、最低限「新耐震基準」を満たしていることはオフィス選びの絶対条件と考えるべきです。さらに安心を求めるなら、制震構造や免震構造を採用したビルを選ぶと良いでしょう。これらの構造は、揺れそのものを吸収・軽減する効果があり、建物本体の損傷だけでなく、室内の什器の転倒や破損リスクも低減させます。

⑥ ビルのグレードと管理体制

オフィスビルは、その規模や設備、立地などによって、S、A、B、Cといったグレードに分類されることがあります。このグレードは法的に定められたものではなく、不動産会社などが独自の基準で設定しているものですが、物件の品質を測る一つの目安になります。

- Aグレードビル:延床面積が10,000坪以上、基準階面積が300坪以上など、大規模で、主要駅からのアクセスが良く、最新の設備を備えたビル。企業のブランドイメージ向上に大きく貢献します。

- Bグレードビル:延床面積5,000~10,000坪程度の中規模ビル。設備や立地も良好で、Aグレードに次ぐ品質を持ちます。

- Cグレードビル:それ以下の小規模ビル。

ビルのグレードは、企業の対外的な信用力やブランディングに影響を与えます。採用活動においても、グレードの高い魅力的なオフィスは、優秀な人材を引きつける要因の一つとなり得ます。

また、ビルの「管理体制」も快適性を左右する重要な要素です。清掃が隅々まで行き届いているか、共用部の電球が切れた際に迅速に対応してくれるか、トラブル発生時の対応はスムーズか、といった点は、日々の業務環境に直接影響します。管理人が常駐しているか、管理会社の評判はどうか、といった点も内覧時や仲介会社を通じて確認しましょう。

⑦ 契約内容の詳細

物件そのものの魅力だけでなく、契約内容の確認も非常に重要です。特に注意すべきは、契約形態と解約条件です。

オフィスビルの賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約:契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約を更新できる形態。借主の権利が強く保護されており、貸主からの正当な事由がない限り、一方的に立ち退きを求められることはありません。長期的に安定した拠点を確保したい場合に適しています。

- 定期借家契約:契約期間の満了によって契約が確定的に終了し、更新がない契約形態。再契約できる場合もありますが、貸主との合意が必要です。期間が定められている分、普通借家契約に比べて賃料が安めに設定されていることがあります。プロジェクト単位での利用や、将来的な移転計画が明確な場合に選択肢となります。

どちらの契約形態なのかは、必ず事前に確認しましょう。

また、中途解約に関する条項(解約予告期間と違約金)も必ずチェックが必要です。通常、オフィスの解約には3ヶ月~6ヶ月前の予告が必要とされ、契約期間中に解約する場合は、残存期間の賃料相当額を違約金として請求されるケースもあります。事業計画の変更に備え、これらの条件を正確に把握しておくことがリスク管理に繋がります。

その他、看板の設置ルール、利用時間の制限、原状回復の範囲など、細かな取り決めが記載された「使用細則」にも隅々まで目を通し、不明な点は契約前に必ず確認・交渉することが、後のトラブルを防ぐ上で不可欠です。

失敗しないオフィス探しの進め方【5ステップ】

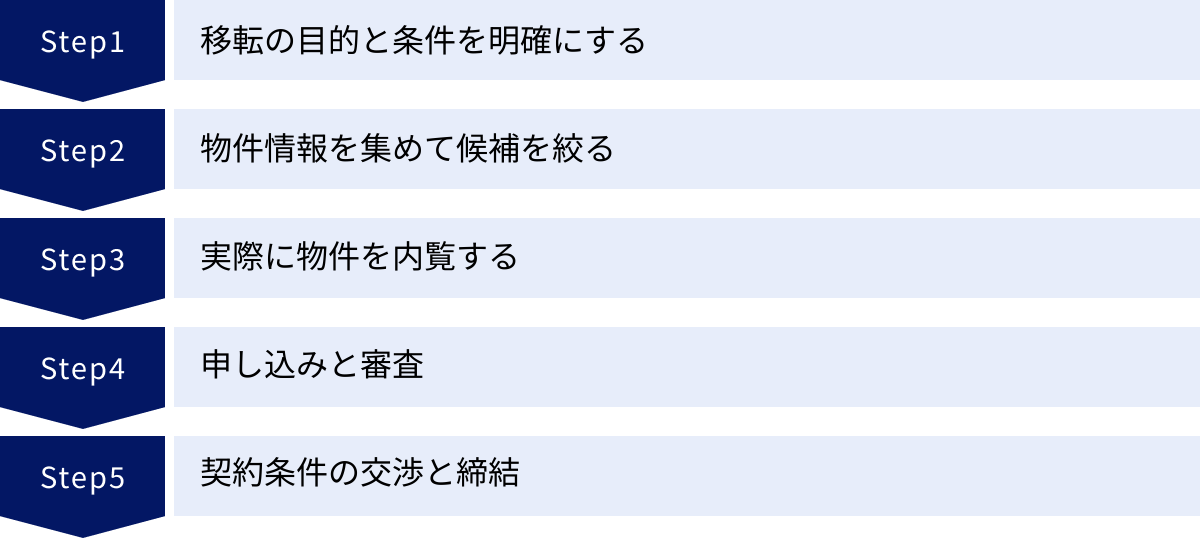

理想のオフィスを見つけるためには、計画的かつ段階的にプロセスを進めることが重要です。場当たり的に物件を探し始めると、時間ばかりが過ぎてしまい、結局納得のいかない物件で妥協せざるを得ない状況に陥りがちです。ここでは、オフィス探しを成功に導くための具体的な5つのステップを解説します。

① 移転の目的と条件を明確にする

すべての始まりは「なぜオフィスを移転するのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままでは、物件選びの軸がぶれてしまい、適切な判断ができません。移転目的として考えられる具体例には、以下のようなものがあります。

- 事業拡大・人員増加への対応:現在のオフィスが手狭になったため。

- コスト削減:賃料の安いエリアやビルに移転し、固定費を圧縮するため。

- 企業ブランディングの向上:よりグレードの高いビルや、事業内容に合ったイメージのエリアに移転するため。

- 人材採用の強化:通勤利便性の高いエリアに移転し、採用競争力を高めるため。

- 働き方の変革:リモートワークと出社のハイブリッド型に対応できるレイアウトや設備を導入するため。

- 業務効率の改善:部署間の連携をスムーズにするレイアウトや、最新のITインフラを導入するため。

これらの目的を社内で共有し、議論を尽くすことで、移転プロジェクト全体の方向性が定まります。

目的が明確になったら、次に行うべきは物件に求める「条件」を具体的にリストアップすることです。この時、「絶対に譲れない必須条件」と「できれば満たしたい希望条件」に分けて整理するのがポイントです。

| 条件の分類 | 具体例 |

|---|---|

| 必須条件(Must) | ・賃料予算:月額〇〇万円以内 ・面積:〇〇坪以上 ・エリア:〇〇区、または△△線沿線 ・入居時期:〇〇年〇月まで ・新耐震基準を満たしていること |

| 希望条件(Want) | ・駅徒歩5分以内 ・個別空調であること ・OAフロア完備 ・会議室を3つ以上設置できるレイアウト ・ビルの1階にコンビニがあること |

このリストを作成することで、仲介会社に依頼する際にも自社の要望を正確に伝えることができ、より精度の高い物件提案を受けられるようになります。

② 物件情報を集めて候補を絞る

条件が固まったら、いよいよ本格的な情報収集のフェーズに入ります。前述の通り、主な方法は「オフィス仲介会社への依頼」と「物件検索サイトの活用」です。多くの場合、これらを併用するのが最も効率的です。

まず、物件検索サイトを使って、希望エリアの賃料相場や物件の傾向を掴みましょう。これにより、設定した条件が現実的かどうかを判断する材料になります。気になる物件があれば、いくつかピックアップしておきます。

次に、オフィス仲介会社にアポイントを取り、①で作成した条件リストを基に相談します。この時、なぜ移転したいのかという「背景」や「目的」を丁寧に伝えることが非常に重要です。単に条件を羅列するだけでなく、「採用を強化したいので、若者に人気のあるエリアで、かつ開放的な雰囲気のビルが良い」といったようにストーリーを伝えることで、仲介担当者はより深くニーズを理解し、潜在的な候補物件まで含めた的確な提案をしてくれます。

仲介会社からは、ウェブサイトには掲載されていない非公開物件の情報も提供されることがあります。提案された物件リストと、自分で検索サイトで見つけた物件を突き合わせ、条件に合うものを10~20件程度に一次選考します。さらにそこから、写真や図面を詳しく検討し、最終的に内覧する候補を3~5件程度に絞り込むのが理想的な流れです。

③ 実際に物件を内覧する

書類や写真だけでは分からない情報を得るため、物件の内覧は欠かせないプロセスです。内覧は、単に部屋の広さや形を見るだけでなく、「その場所で自社の従業員が快適に働けるか」を具体的にイメージしながら行うことが重要です。

内覧時には、事前にチェックリストを用意しておくと、確認漏れを防ぐことができます。

【内覧チェックリストの例】

- 建物全体:エントランスの雰囲気、管理状態(清掃状況)、掲示板の内容

- 共用部:エレベーターの待ち時間・混雑具合、トイレの清潔さ・仕様、給湯室の設備

- 専有部:

- 広さ・形状:図面との相違、柱の位置や圧迫感、天井の高さ

- 設備:コンセントの位置と数、空調の効き具合(個別/セントラル)、照明の明るさ

- 環境:窓からの眺望、日当たり、外部からの騒音(窓を開けて確認)

- 通信環境:携帯電話の電波状況(各キャリア)

- 周辺環境:最寄り駅からの実際の道のり(坂道、信号)、ランチ環境、銀行・郵便局・コンビニの場所

可能であれば、時間帯を変えて複数回訪問するのがおすすめです。例えば、平日の昼間に周辺のランチ事情を確認し、夕方には西日の差し込み具合を、朝のラッシュ時には駅からの人の流れやエレベーターの混雑具合を確認するなど、多角的にチェックすることで、入居後の「こんなはずではなかった」というギャップを減らすことができます。

④ 申し込みと審査

内覧を経て、入居したい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書」を提出します。これは、「この物件を借りたい」という意思表示であり、この提出をもって物件が他の希望者から押さえられる(募集がストップする)のが一般的です。

入居申込書と合わせて、貸主による入居審査のためにいくつかの書類の提出を求められます。

【主な必要書類】

- 会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内・パンフレット

- 決算書(通常、直近3期分)

- 代表者の本人確認書類

貸主はこれらの書類を基に、「安定して賃料を支払えるか」「どのような事業を行っている企業か」「ビル全体の品位を損なう恐れはないか」といった点を審査します。特に、設立間もないスタートアップ企業や、財務状況が不安定な企業の場合は、審査が厳しくなる傾向があります。その際は、事業計画書や代表者の連帯保証などで信用を補完する必要が出てくることもあります。審査期間は、通常1週間から10日程度です。

⑤ 契約条件の交渉と締結

審査に通過すると、いよいよ契約条件の最終交渉と契約締結のステップに進みます。貸主から契約条件が提示されたら、内容を精査し、交渉の余地がある点については仲介会社を通じて交渉を行います。

【交渉可能な項目の例】

- 賃料:相場や周辺物件と比較し、減額の余地がないか交渉します。

- フリーレント:入居後、一定期間(例:1~3ヶ月)の賃料が無料になる特典です。内装工事期間をフリーレントに充当できれば、コスト削減に大きく貢献します。

- 敷金・保証金:減額や、償却割合の引き下げなどを交渉します。

- 契約期間・更新条件:特に定期借家契約の場合、再契約の条件などを確認・交渉します。

すべての条件に合意したら、宅地建物取引士による「重要事項説明」を受けます。これは、契約に関する法的な権利関係や物件に関する重要な情報を説明するもので、不明点があればこの場で必ず質問し、解消しておきましょう。

説明内容に納得できたら、賃貸借契約書に署名・捺印し、契約締結となります。契約書は法的な効力を持つ非常に重要な書類です。内容を隅々まで読み込み、自社にとって不利な条項がないか、合意した内容が正確に反映されているかを最終確認することが、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

オフィス探しの方法別メリット・デメリット

オフィス探しの二大手法である「仲介会社の利用」と「検索サイトの利用」。どちらか一方だけを利用するのではなく、両方の特性を理解し、自社のフェーズや状況に応じて使い分けることが、効率的で満足度の高いオフィス移転を実現する鍵となります。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを改めて詳しく整理します。

オフィス仲介会社を利用する場合

オフィス仲介会社は、事業用不動産に特化した専門家集団です。彼らの知見とネットワークを活用することは、特に不動産に関する知識が少ない企業や、移転に多くのリソースを割けない企業にとって大きな助けとなります。

| 詳細 | |

|---|---|

| メリット | ・専門的なサポート:物件探しから条件交渉、契約まで一気通貫で支援 ・非公開物件へのアクセス:市場に出回らない優良物件の紹介 ・時間と手間の削減:煩雑な業務を代行し、担当者の負担を軽減 ・客観的なアドバイス:プロの視点から物件の長所・短所を評価 |

| デメリット | ・仲介手数料:成約時に賃料の1ヶ月分程度の費用が発生する場合がある ・担当者との相性:担当者のスキルや相性によって満足度が左右される |

メリット:専門的なサポートが受けられる

オフィス仲介会社を利用する最大のメリットは、専門的かつ包括的なサポートを受けられる点にあります。移転目的のヒアリングから始まり、それに合致する物件のリストアップ、非公開物件の紹介、内覧のセッティング、そして最も重要とも言える貸主との条件交渉まで、移転に関わるあらゆるプロセスを代行・サポートしてくれます。

特に、賃料やフリーレント、敷金などの条件交渉は、専門知識と経験がなければ有利に進めることは困難です。仲介会社は地域の賃料相場や過去の成約事例といった豊富なデータを基に、論理的な交渉を行ってくれるため、自社で直接交渉するよりも良い条件を引き出せる可能性が高まります。また、複雑な契約書のチェックや、法的なリスクの洗い出しなども行ってくれるため、安心して契約を進めることができます。これらのサポートにより、移転担当者は本来の業務に集中でき、企業全体としての機会損失を防ぐことにも繋がります。

デメリット:仲介手数料がかかることがある

仲介会社を利用する際のデメリットとして挙げられるのが、仲介手数料の発生です。宅地建物取引業法により、仲介会社が受け取れる報酬の上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。オフィス移転においては、この手数料が数十万~数百万円になることもあり、初期費用における一定の負担となります。

ただし、近年では「仲介手数料無料」を謳う仲介会社も増えています。これは、貸主(オーナー)側が広告料などの名目で仲介会社に報酬を支払うことで、借主側の手数料負担をなくすという仕組みです。そのため、手数料が無料だからといってサービスの質が低いわけではありません。しかし、すべての物件が手数料無料の対象となるわけではないため、依頼する際には手数料の体系について事前に確認しておくことが重要です。

オフィス検索サイトを利用する場合

インターネットの普及により、オフィス検索サイトは誰でも手軽に利用できる情報収集ツールとなりました。膨大な情報の中から、自分のペースで比較検討できるのが魅力です。

| 詳細 | |

|---|---|

| メリット | ・手軽さと情報量:24時間いつでも膨大な物件情報を閲覧・比較できる ・相場観の把握:希望エリアの賃料相場を簡単に把握できる ・マイペースな検索:営業担当からのプレッシャーなく、自分のペースで探せる |

| デメリット | ・情報の限界:非公開物件や最新情報が網羅されていない場合がある ・自己責任:問い合わせから契約まで、全て自社で行う必要がある ・情報の正確性:おとり物件や更新されていない古い情報が含まれている可能性 |

メリット:手軽に多くの物件を比較できる

オフィス検索サイトの最大の利点は、時間や場所を選ばずに、膨大な数の物件情報にアクセスできることです。通勤中の電車内や休憩時間など、隙間時間を使って気軽に情報収集ができます。「エリア」「駅からの距離」「賃料」「面積」といった条件を入力するだけで、瞬時に候補物件がリストアップされ、写真や間取り図を見ながら直感的に比較検討できます。

複数の検索サイトを横断的に利用すれば、希望エリアの賃料相場を正確に把握することができ、自社が設定した予算の妥当性を判断する上で非常に役立ちます。仲介会社に相談する前に、まずは検索サイトで市場の全体像を掴んでおくことで、その後の交渉や意思決定がスムーズに進むでしょう。

デメリット:公開されていない物件情報もある

手軽で便利な検索サイトですが、その情報が市場の全てではないという点は理解しておく必要があります。特に、好条件の大型物件や、新築ビルの未公開区画といった「優良物件」は、情報が公開される前に水面下で成約に至ることが少なくありません。これらの情報は、長年の信頼関係を持つオフィス仲介会社のネットワーク内で流通することが多いため、検索サイトだけではアクセスできないのです。

また、サイトに掲載されている情報が必ずしも最新・正確であるとは限りません。既に申し込みが入っているにも関わらず掲載が続いている「成約済み物件」や、集客目的の架空の「おとり物件」が紛れている可能性もゼロではありません。検索サイトはあくまで情報収集の第一歩と位置づけ、重要な判断は仲介会社の提供する情報や、実際の内覧を通じて行うことが賢明です。

【目的別】おすすめのオフィス検索サイト・仲介会社

オフィス探しをサポートしてくれるサービスは数多く存在しますが、それぞれに強みや特徴があります。ここでは、「幅広い物件から探したい場合」と「スタートアップ・ベンチャー企業向け」という2つの目的に分け、代表的なサービスをいくつかご紹介します。

※以下に記載する情報は、各公式サイトを参照して作成していますが、最新の詳細については必ず公式サイトでご確認ください。

幅広い物件から探したい場合

物件の種類やエリアを限定せず、豊富な選択肢の中からじっくり比較検討したい場合には、総合力の高い大手サービスがおすすめです。

officee(オフィシー)

officeeは、47ホールディングス株式会社が運営するオフィス仲介サイトです。最大の特長は、原則として仲介手数料が無料である点です。これは、貸主から手数料を得るビジネスモデルを採用しているためで、借主は初期費用を大幅に抑えることができます。全国の主要都市をカバーし、掲載物件数も非常に豊富です。専任の担当者が物件探しから内覧、契約までをサポートしてくれるため、手数料無料でありながら手厚いサービスを受けられるのが魅力です。「コストを抑えつつ、専門家のサポートも受けたい」という企業にとって、非常にバランスの取れた選択肢と言えます。(参照:officee公式サイト)

CBRE(シービーアールイー)

CBREは、アメリカに本拠を置く世界最大級の事業用不動産サービス会社です。グローバルなネットワークと、長年培ってきた豊富なデータや知見が最大の強み。特に、大規模オフィスの仲介や、企業の不動産戦略(CRE戦略)に関するコンサルティングに定評があります。単に物件を紹介するだけでなく、市場分析データに基づいた客観的なアドバイスを提供し、企業の経営課題解決に繋がる不動産ソリューションを提案してくれます。外資系企業や、全国・海外に拠点を展開する大企業、戦略的なオフィス移転を考えている企業におすすめです。

(参照:シービーアールイー株式会社公式サイト)

at home(アットホーム)

「at home」は、株式会社アットホームが運営する不動産情報サイトです。テレビCMなどでも広く知られており、居住用物件のイメージが強いかもしれませんが、事業用物件の情報も豊富に取り扱っています。全国の不動産会社が加盟するネットワークを活かし、都心部だけでなく地方都市の物件情報も充実しているのが特徴です。地域に密着した不動産会社が持つ、掘り出し物の物件が見つかる可能性もあります。幅広いエリアで、多様な規模の物件を網羅的に探したい場合に便利なサイトです。

(参照:アットホーム株式会社公式サイト)

スタートアップ・ベンチャー企業向け

急成長中のスタートアップやベンチャー企業は、柔軟な契約形態や、初期費用を抑えられるオフィスを求める傾向にあります。ここでは、そうしたニーズに応える特徴的なサービスをご紹介します。

JUST FIT OFFICE(ジャストフィットオフィス)

株式会社

Office Rayが運営するJUST FIT OFFICEは、「居抜きオフィス」と「セットアップオフィス」に特化した仲介サービスです。

- 居抜きオフィス:前の入居者が使用していた内装や什器をそのまま引き継いで入居する形態。

- セットアップオフィス:貸主側があらかじめ基本的な内装や家具を設置した状態で貸し出す形態。

これらのオフィスは、内装工事費や什器購入費といった初期費用を大幅に削減できるだけでなく、入居までの期間を短縮できるという大きなメリットがあります。「スピーディーに、かつ低コストで質の高いオフィス環境を整えたい」と考えるスタートアップ企業にとって、非常に魅力的な選択肢です。

(参照:JUST FIT OFFICE公式サイト)

WeWork(ウィーワーク)

WeWorkは、世界中に拠点を展開するフレキシブルオフィス(コワーキングスペース)のリーディングカンパニーです。デザイン性の高い洗練された空間と、活発なコミュニティ機能が最大の特徴。1名用のデスクから、数十名規模のプライベートオフィスまで、企業の成長フェーズに合わせて柔軟に契約プランを変更できます。高速Wi-Fi、会議室、フリードリンクなどの設備がすべて利用料に含まれており、面倒なインフラ契約なしに即日業務を開始できます。異業種交流イベントなども頻繁に開催されており、新たなビジネスチャンスを求める企業にも最適です。

(参照:WeWork Japan合同会社公式サイト)

switch office(スイッチオフィス)

株式会社N.Avenueが運営するswitch officeは、スタートアップやスモールビジネスに特化したレンタルオフィスサービスです。敷金・礼金が0円で、月額料金のみで利用できるシンプルな料金体系が魅力。1名から利用可能な完全個室が中心で、法人登記も可能です。会議室や複合機、シュレッダーといった共用設備も充実しており、コストを抑えながらもしっかりとしたオフィス環境を構築できます。事業を始めたばかりの起業家や、少人数のチームが最初のオフィスとして利用するのに適しています。

(参照:switch office公式サイト)

オフィス探しでよくある質問

オフィス移転を検討する中で、多くの担当者が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

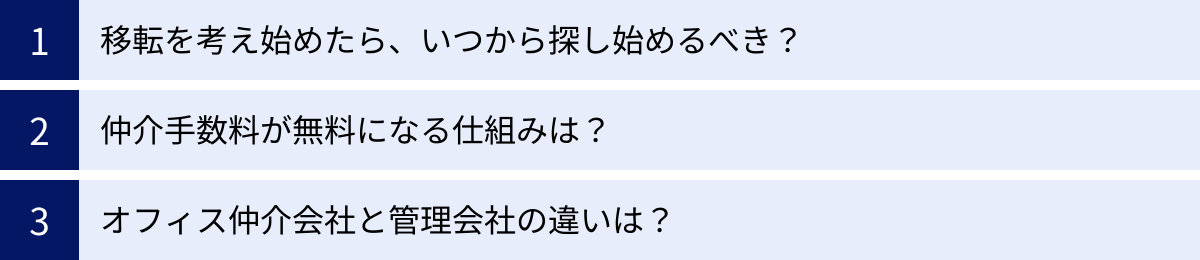

移転を考え始めたら、いつから探し始めるべき?

A. 一般的には、現在のオフィスの契約満了日の6ヶ月~1年前から探し始めるのが理想的です。

オフィス移転は、単に物件を探して契約するだけでは終わりません。全体のプロセスは以下のように多岐にわたり、それぞれに時間が必要です。

- 移転目的の明確化・要件定義(1ヶ月):なぜ移転するのか、どのようなオフィスが必要かを社内で検討し、固めます。

- 情報収集・物件選定(1~2ヶ月):仲介会社や検索サイトで情報を集め、候補物件を絞り込みます。

- 内覧・比較検討(1ヶ月):候補物件を実際に見て、最終的な移転先を決定します。

- 申し込み・契約(1ヶ月):入居審査、条件交渉、契約手続きを進めます。

- 内装設計・工事(2~3ヶ月):レイアウトを設計し、内装工事やインフラ整備を行います。

- 引越し準備・実行(1ヶ月):引越し業者の選定、各種手続き、実際の移転作業を行います。

特に、内装工事には時間がかかるため、レイアウトにこだわりたい場合は、より早期に動き出す必要があります。また、現在のオフィスの解約予告期間(通常3~6ヶ月前)も考慮しなければなりません。これらのスケジュールを逆算すると、最低でも6ヶ月、余裕を持つなら1年程度の準備期間を見ておくのが賢明です。早めに準備を始めることで、焦らずにじっくりと物件を吟味でき、交渉も有利に進めやすくなります。

仲介手数料が無料になる仕組みは?

A. 貸主(オーナー)が仲介会社に広告料などを支払うことで、借主の負担が無料になる仕組みです。

不動産仲介の報酬は、法律上、貸主と借主の双方から受け取ることができます(両手仲介)。しかし、物件によっては、貸主が「空室期間を少しでも短くしたい」と考え、自社の物件を優先的に紹介してもらうために、仲介会社に対して広告料や業務委託料といった名目で報酬を支払うケースがあります。

このような物件の場合、仲介会社は貸主から報酬を得られるため、借主からは手数料を受け取らずに(または割引して)仲介を行います。これが、仲介手数料が無料または半額になる主な仕組みです。

重要なのは、手数料が無料だからといって、紹介される物件が限られたり、サービスの質が低下したりするわけではないという点です。仲介会社にとっては、どの物件を仲介してもビジネスとして成立するため、借主のニーズに合った最適な物件を提案するという姿勢に変わりはありません。ただし、すべての物件がこの仕組みの対象ではないため、手数料の有無は事前に確認することが大切です。

オフィス仲介会社と管理会社の違いは?

A. 「仲介会社」は物件を紹介する会社、「管理会社」は物件を管理する会社です。

この2つは役割が明確に異なりますが、混同されやすいので注意が必要です。

- オフィス仲介会社:

- 役割:オフィスを「借りたい」企業(借主)と、「貸したい」ビルオーナー(貸主)を結びつける(マッチングさせる)のが仕事です。

- 関わるタイミング:主にオフィス移転の検討から契約締結までの間。

- 相談する内容:物件探し、賃料交渉、契約条件の確認など。

- 管理会社:

- 役割:ビルオーナーから委託を受けて、ビルの日常的な維持管理や運営を行うのが仕事です。

- 関わるタイミング:主に入居後。

- 相談する内容:共用部の清掃、設備の故障・トラブル対応、入居者からの要望受付など。

簡単に言えば、新しい部屋を探してくれるのが「仲介会社」で、入居後のアパートの大家さんのような役割を果たすのが「管理会社」です。移転を検討している段階で相談すべき相手は、オフィス仲介会社となります。入居後は、何か困ったことがあれば管理会社に連絡することになります。

まとめ

本記事では、オフィスビルの比較検討における7つの重要ポイントから、具体的な探し方のステップ、目的別のおすすめサービスまで、オフィス移転を成功させるための情報を網羅的に解説しました。

オフィス探しは、企業の未来を形作る重要なプロジェクトです。その成功の鍵は、以下の3つのポイントに集約されると言えるでしょう。

- 移転目的の明確化:何のために移転するのかという根本的な問いを突き詰め、物件選びの揺るぎない「軸」を作ること。

- 多角的な視点での物件比較:賃料や立地といった目先の条件だけでなく、「立地」「賃料と初期費用」「広さとレイアウト」「共用設備」「築年数と耐震性」「ビルのグレードと管理体制」「契約内容」という7つのポイントを総合的に評価し、自社の現在と未来にとって最適な選択をすること。

- 専門家の知見の活用:自社だけで抱え込まず、オフィス仲介会社のようなプロフェッショナルのサポートを得ることで、情報の質を高め、時間と労力を節約し、より良い条件を引き出すこと。

最適なオフィスは、従業員の満足度と生産性を高め、優れた人材を引きつけ、企業のブランド価値を向上させる強力な経営資源となります。この記事を参考に、まずは自社の現状分析と移転目的の明確化から始めてみてください。そして、計画的に情報収集と物件比較を進めることで、必ずや自社にふさわしい理想のオフィスが見つかるはずです。