オフィスビル市場の動向を読み解く上で、最も重要な指標の一つが「空室率」です。この数値は、単に「空いているオフィスの割合」を示すだけでなく、景気の波、企業の投資意欲、働き方の変化といった、経済や社会の大きなトレンドを映し出す鏡のような存在です。

特に、コロナ禍を経て働き方が大きく多様化した現代において、オフィスビールの需給バランスは劇的に変化しています。都心部では大規模な再開発による新しいオフィスの供給が続く一方で、テレワークの定着によりオフィスのあり方そのものが見直され、企業の拠点戦略も複雑化しています。

この記事では、オフィスビルの空室率について、その基本的な定義から最新の市場動向、さらには今後の見通しまでを網羅的に解説します。主要7都市の最新データを比較し、長期的な推移をグラフのイメージと共に紐解きながら、空室率が変動する背景にある要因を深掘りします。

不動産投資家、経営者、オフィス移転を検討している担当者、そしてマクロ経済に関心のあるすべての方にとって、本記事がオフィス市場の「今」と「未来」を理解するための一助となれば幸いです。

目次

オフィスビルの空室率とは

オフィス市場を語る上で欠かせない「空室率」という言葉。ニュースやレポートで頻繁に目にしますが、その正確な意味や重要性について深く理解している方は意外と少ないかもしれません。このセクションでは、空室率の基本的な定義と計算方法、そしてなぜこの指標が不動産市場において極めて重要視されるのかを、初心者にも分かりやすく解説します。

空室率の定義と計算方法

オフィスビルの空室率とは、非常にシンプルに言うと「賃貸可能なオフィス床面積全体のうち、テナントが入居していない(空室の)床面積が占める割合」を指します。この割合をパーセンテージで示すことで、市場におけるオフィスの需給バランスを客観的に把握できます。

計算方法は以下の式で表されます。

空室率(%) = (空室面積 ÷ 総賃貸可能面積) × 100

ここで使われる用語を少し詳しく見てみましょう。

- 総賃貸可能面積(NRA: Net Rentable Area):

ビル全体の中から、テナントが専有して使用し、賃料が発生する部分の面積を指します。具体的には、執務スペースや役員室、会議室などが含まれます。廊下、エレベーターホール、トイレ、給湯室といった共用部は通常、この面積には含まれません。ビルオーナーや管理会社が、テナントに貸し出して収益を得ることができる面積の総計と考えると分かりやすいでしょう。 - 空室面積:

上記の総賃貸可能面積のうち、現在テナントとの賃貸借契約がなく、実際に空いている状態の面積のことです。

例えば、総賃貸可能面積が10,000平方メートルのオフィスビルで、2,000平方メートル分の区画が空室だった場合、計算式は以下のようになります。

(2,000㎡ ÷ 10,000㎡) × 100 = 20%

このビルの空室率は20%となります。

ただし、注意点として、この「空室」の定義は、調査を行う不動産サービス会社によって若干異なる場合があります。例えば、既に次のテナントが決まっているものの、まだ入居していない「契約済み未入居」の期間を空室としてカウントするかどうか、あるいは、テナントが退去していなくても、次の入居者を募集している「募集面積」を空室に含めるかなど、細かな基準に違いが見られます。そのため、異なる会社のデータを比較する際には、その定義を事前に確認することが重要です。一般的に、日本のメディアで引用されることが多い三鬼商事やCBRE、JLLといった大手不動産サービス会社は、それぞれ明確な基準に基づいてデータを公表しています。

空室率が不動産市場で重要な理由

空室率は、なぜこれほどまでに不動産市場で注目されるのでしょうか。その理由は、この指標が持つ多面的な意味合いにあります。空室率は、単なる空き状況を示す数字ではなく、様々な市場参加者にとって重要な意思決定の材料となるからです。

- 経済の「先行指標」としての役割:

オフィス需要は、企業活動の活発さと密接に連動しています。景気が上向き、企業業績が好調な時期には、企業は事業拡大のために人員を増やし、より広いオフィスや新しい拠点を求めます。これによりオフィス需要が高まり、空室率は低下します。逆に、景気が後退局面に入ると、企業はコスト削減のために人員整理や拠点の統廃合を進め、オフィスを解約・縮小する動きが活発になります。その結果、空室率は上昇します。このように、空室率の変動は、景気の変動に先んじて現れることが多く、「景気の先行指標」として経済全体のトレンドを予測するために用いられます。 - 不動産投資家にとっての「収益性」判断材料:

オフィスビルへの投資を検討している投資家にとって、空室率は投資判断の根幹をなす最重要データです。空室率が低いということは、多くのテナントが入居しており、安定した賃料収入が見込めることを意味します。これは投資利回りの高さに直結します。一方、空室率が高い市場や物件は、賃料収入が不安定になるリスク(空室リスク)を抱えていることを示唆します。投資家は、現在の空室率だけでなく、将来の需給バランスを予測しながら、投資の是非や価格の妥当性を判断します。 - テナント企業にとっての「交渉力」のバロメーター:

オフィスを借りる側のテナント企業にとっても、空室率は非常に重要な情報です。市場全体の空室率が高い時期は、供給が需要を上回る「借り手市場」となります。この状況では、ビルオーナーは空室を埋めるために、賃料の引き下げ交渉に応じやすくなったり、一定期間の賃料を無料にする「フリーレント」や、内装工事費を負担する「T.I.(Tenant Improvement)」といったインセンティブを提示したりすることが増えます。テナントにとっては、有利な条件で質の良いオフィスを確保する絶好の機会となり得ます。逆に、空室率が低い「貸し手市場」では、オーナー側の立場が強くなり、賃料は高騰し、好条件を引き出すのは難しくなります。 - 金融機関にとっての「融資判断」の基準:

銀行などの金融機関が、オフィスビルの開発プロジェクトや購入に対して融資を行う際にも、空室率は厳しくチェックされます。プロジェクトの対象となるエリアの空室率が高ければ、将来の賃料収入が計画通りに得られないリスクが高いと判断され、融資の審査が厳しくなったり、融資額が減額されたりする可能性があります。市場の健全性を測る客観的なデータとして、金融機関の与信判断に大きな影響を与えます。

このように、空室率は経済全体の体温計であり、不動産市場に関わるすべてのプレイヤーにとって、戦略を立てる上で欠かすことのできない羅針盤の役割を果たしているのです。

空室率の一般的な目安

では、オフィスビルの空室率は、どのくらいの水準が「健全」または「危険」と判断されるのでしょうか。市場の需給バランスを測る上で、一般的に「5%」という数字が重要な一つの分水嶺とされています。

- 5%未満(特に3%前後):

これは「貸し手市場」と見なされる水準です。空室が少なく、テナントの選択肢が限られるため、ビルオーナーは強気の賃料設定が可能になります。新規募集賃料は上昇傾向をたどり、既存テナントに対する賃料改定でも増額交渉がしやすくなります。テナント企業から見れば、移転先の確保が難しくなり、競争が激化する状況です。 - 5%前後:

この水準は、需要と供給のバランスが比較的取れている状態とされます。市場は安定しており、賃料も大きく変動することなく、横ばいで推移することが多くなります。テナントもオーナーも、極端に有利・不利になることなく、比較的落ち着いた交渉が可能です。 - 5%超(特に7%以上):

これは「借り手市場」のサインです。市場に空室が目立ち始め、供給が需要を上回っている状態を示します。ビルオーナー間のテナント獲得競争が激しくなり、賃料の下落圧力が高まります。前述したフリーレントなどのインセンティブも積極的に提供されるようになり、テナントは有利な条件で契約しやすくなります。空室率が10%に近づくと、市場の悪化は深刻と見なされ、賃料は明確な下落トレンドに入ります。

ただし、この「5%」という目安は、あくまで一般的な経験則であり、絶対的なものではありません。例えば、ITバブル崩壊後やリーマンショック後のような急激な経済危機に見舞われた際には、東京の都心部でも空室率が10%近くまで急騰した歴史があります。また、コロナ禍以降は、働き方の変化という構造的な要因が加わったため、この目安の捉え方も変化しつつあります。

さらに、都市の規模や経済構造によっても「健全」とされる水準は異なります。成長著しい都市であれば多少空室率が高くてもすぐに吸収される可能性がありますし、経済が停滞している都市では低い空室率でも安心はできません。したがって、この5%という数字は一つの基準として頭に入れつつも、その背景にある経済情勢や市場の個別要因と合わせて総合的に判断することが極めて重要です。

【2024年最新】主要7都市のオフィスビル空室率

ここでは、日本の主要なビジネス都市である7都市(東京、大阪、名古屋、札幌、仙台、横浜、福岡)の最新のオフィスビル空室率を見ていきましょう。不動産サービス大手の三鬼商事が公表している2024年5月時点のデータを基に、各都市の現状と動向を解説します。

| 都市名 | 2024年5月時点 空室率 | 前月比 |

|---|---|---|

| 東京ビジネス地区(都心5区) | 5.91% | +0.10ポイント |

| 大阪ビジネス地区 | 4.41% | +0.07ポイント |

| 名古屋ビジネス地区 | 5.09% | -0.11ポイント |

| 札幌ビジネス地区 | 4.09% | +0.09ポイント |

| 仙台ビジネス地区 | 5.25% | -0.01ポイント |

| 横浜ビジネス地区 | 7.62% | +0.15ポイント |

| 福岡ビジネス地区 | 5.05% | -0.02ポイント |

参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ(2024年5月)

東京ビジネス地区(都心5区)の空室率

東京のビジネス中心地である都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の2024年5月時点の空室率は5.91%でした。前月から0.10ポイント上昇し、27ヶ月連続で5%を上回る水準で推移しています。

この背景には、2023年に集中した大規模な新規オフィスビルの供給(いわゆる「2023年問題」)の影響が依然として残っていることが挙げられます。新しいビルが竣工すると、既存ビルから多くの企業が移転するため、移転元のビルで「二次空室」が発生します。この二次空室が市場全体の空室率を押し上げる要因となっています。

一方で、需要面では、出社率の回復に伴い、企業のオフィス戦略が「縮小」一辺倒から「質の向上」へとシフトしています。より良い労働環境や人材確保、ブランディングを目的として、築浅でスペックの高いビルへの移転・集約ニーズは根強く存在します。しかし、供給量が需要を上回っている状況が続いているため、空室率は依然として高止まりしているのが現状です。需給バランスの改善には、まだしばらく時間が必要と見られています。

大阪ビジネス地区の空室率

大阪ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は4.41%と、前月から0.07ポイント上昇したものの、主要都市の中では比較的低い水準を維持しています。需給バランスの目安とされる5%を8ヶ月連続で下回っており、市場の底堅さを示しています。

大阪市場の特徴は、梅田地区(うめきたエリア)や淀屋橋、本町といった中心部での再開発が活発である点です。新築ビルへの移転需要は旺盛で、特に交通利便性が高く、最新の設備を備えたハイグレードビルは高い稼働率を誇ります。企業の拠点集約や拡張移転の動きが、市場を下支えしています。

2025年に開催される大阪・関西万博への期待感も、企業の投資マインドにプラスの影響を与えている可能性があります。ただし、東京と同様に、新築ビルへの移転に伴う二次空室の発生は課題であり、今後も大規模な供給が予定されているため、空室率が緩やかに上昇する可能性は否定できません。それでも、関西経済圏の中心としての強い需要が、市場の安定に寄与しています。

名古屋ビジネス地区の空室率

名古屋ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は5.09%で、前月から0.11ポイント低下しました。4ヶ月ぶりに5%台前半に改善し、市場に回復の兆しが見られます。

名古屋市場は、日本を代表する製造業が集積していることから、その業績動向に大きく影響を受ける特徴があります。自動車産業をはじめとする企業の業績が堅調に推移していることが、オフィス需要を支える要因となっています。

また、リニア中央新幹線の開業(時期は未定)を見据えた駅周辺の再開発が、中長期的なポテンシャルを高めています。新築ビルへの拡張移転や、より良い立地・設備を求める「質の向上」を目的とした移転ニーズが観測されています。当面は、既存ビルで発生する空室を、旺盛な移転需要がどの程度吸収できるかが焦点となります。市場は安定を取り戻しつつありますが、今後の景気動向と新規供給のバランスを注視する必要があります。

札幌ビジネス地区の空室率

札幌ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は4.09%と、前月から0.09ポイント上昇しましたが、依然として5%を大きく下回る低い水準にあります。これは、需給が非常に引き締まっている「貸し手市場」が続いていることを示しています。

札幌市場は、コールセンターやIT関連企業の進出先として人気が高く、安定したオフィス需要が存在します。しかし、近年は新規供給が限られており、需要に対して供給が追いついていない状況が続いていました。そのため、空室率は全国の主要都市の中でも特に低く推移してきました。

2024年には新たなオフィスビルの竣工が予定されており、これにより需給の逼迫感は多少緩和されると見られています。しかし、旺盛な需要を背景に、これらの新規供給も順調に吸収される可能性が高いです。当面は低い空室率が維持されると予測されますが、新規供給が市場に与える影響を注意深く見守る必要があります。

仙台ビジネス地区の空室率

仙台ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は5.25%で、前月から0.01ポイントの微減となりました。5%をわずかに上回る水準で、比較的安定した動きを見せています。

仙台は東北地方の中枢都市として、企業の支店や営業所の需要が安定しています。特に、東日本大震災からの復興に関連する需要が一段落した後も、地元企業や進出企業の堅調な活動が市場を支えています。

近年、仙台駅東口エリアを中心に再開発が進み、新しいオフィスビルが供給されましたが、概ね順調にテナントが埋まっている状況です。市場規模が他の大都市ほど大きくないため、一つの大規模ビルの竣工や、大口テナントの退去が空室率に与える影響が比較的大きいという特徴があります。今後も大きな需給の崩れはなく、安定した市場環境が続くと見込まれます。

横浜ビジネス地区の空室率

横浜ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は7.62%と、前月から0.15ポイント上昇しました。主要7都市の中では最も高い水準となっており、供給過多の状態が続いています。

横浜市場、特にみなとみらい21地区では、2020年以降に大規模なオフィスビルの竣工が相次ぎました。これによりオフィスストック(総量)が急増し、需要が供給に追いつかず、高い空室率が慢性化しています。都心からのアクセスも良好で、賃料も東京より割安なため、大手企業が本社や研究開発拠点を構える動きもありますが、大量の供給を吸収するには至っていません。

ビルオーナーは、フリーレント期間の延長など、様々なインセンティブを付けてテナント誘致に注力しており、典型的な「借り手市場」となっています。高い空室率が改善されるには、供給のペースが落ち着き、横浜ならではの魅力を活かした企業誘致がさらに進むことが鍵となります。

福岡ビジネス地区の空室率

福岡ビジネス地区の2024年5月時点の空室率は5.05%で、前月から0.02ポイント低下しました。5%前後の水準で、需給バランスが比較的取れている状況です。

福岡市は「天神ビッグバン」や「博多コネクティッド」といった大規模な再開発プロジェクトを推進しており、街の魅力とオフィス供給が共に増加しています。スタートアップ企業の集積地としても知られ、若年層の人口流入も続いており、アジアの玄関口としての地理的優位性も相まって、オフィス需要は非常に旺盛です。

これまで供給不足が続いていましたが、再開発によって新しいオフィスビルが市場に出始めたことで、空室率は一時的に上昇しました。しかし、その多くは旺盛な移転需要によって順調に消化されています。今後も再開発による供給は続きますが、力強い需要がそれを支える構図が続くと予測され、中長期的にも活気のある市場が維持される可能性が高いです。

【グラフで解説】オフィスビル空室率の長期的な推移

最新のデータだけでなく、過去からの長期的な推移を理解することで、現在の市場がどのような位置にあるのか、そして将来を予測するためのヒントを得ることができます。ここでは、東京、大阪、名古屋の3大都市圏における空室率の過去約20年間の変動を、主要な経済イベントと関連付けながら解説します。

(※マークダウン形式ではグラフを直接描画できないため、グラフの動きを文章で説明します。)

東京(都心5区)の空室率推移

東京の都心5区の空室率は、日本の経済動向を最も敏感に反映する指標と言えます。その推移は、まさに景気の浮き沈みの歴史そのものです。

- 2000年代前半(ITバブル崩壊後): 2000年代初頭、ITバブルが崩壊すると、IT企業の倒産や事業縮小が相次ぎ、オフィス需要は急速に冷え込みました。その結果、空室率は上昇を続け、2003年頃には8%を超える高い水準に達しました。

- 2000年代中盤(回復期): その後、景気の回復と共に企業業績が上向き、外資系企業などの日本進出も活発になりました。オフィス需要は力強く回復し、空室率は急速に低下。2007年には2%台という歴史的な低水準まで下がり、深刻なオフィス不足が発生しました。

- 2008年〜2012年(リーマンショック後): 2008年秋のリーマンショックは、オフィス市場に未曾有の打撃を与えました。世界的な金融危機の影響で、企業の倒産やリストラが相次ぎ、オフィスの解約が殺到。空室率はわずか1年あまりで急騰し、2010年には過去最悪クラスの9%台にまで達しました。市場は再び深刻な供給過剰に陥りました。

- 2013年〜2019年(アベノミクス期): 2012年末に始まったアベノミクスによる金融緩和と経済政策を背景に、日本経済は回復軌道に乗ります。企業業績の改善と雇用の増加に伴い、オフィス需要は着実に増加。空室率は右肩下がりに低下を続け、2019年末には1%台という、再び歴史的な低水準を記録しました。この時期も、都心部では極端な「貸し手市場」が形成されました。

- 2020年〜現在(コロナ禍と大量供給): 好調だった市場は、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックで一変します。テレワークの急速な普及により、企業のオフィス戦略が見直され、面積を縮小する動きが広がりました。これに追い打ちをかけるように、以前から計画されていた大規模な再開発によるオフィス供給が2023年にピークを迎えました。需要の減少と供給の増加というダブルパンチにより、空室率は再び上昇トレンドに転じ、現在の5%台後半という水準に至っています。

このように、東京のオフィス市場は、経済危機や大きな社会変化のたびに、需給バランスが劇的に変動してきた歴史があります。

大阪の空室率推移

大阪の空室率も、基本的には東京と同様のトレンドを辿りますが、変動の幅やタイミングには地域独自の特性が見られます。

リーマンショック後の回復期において、大阪は東京に比べて回復のペースがやや緩やかでした。これは、産業構造の違いや、企業の投資意欲の回復に時間差があったことなどが影響しています。しかし、2010年代後半になると、訪日外国人観光客の増加(インバウンド需要)が関西経済を活性化させ、オフィス需要も力強く伸びました。うめきた2期などの大規模再開発への期待感も市場を後押しし、コロナ禍直前には東京と同様に非常に低い空室率を記録しました。

コロナ禍以降は、東京と同様に空室率は上昇しましたが、もともとのオフィスストック(総量)が東京ほど巨大ではないことや、根強い地元企業の需要に支えられ、上昇幅は比較的緩やかに留まっています。万博開催やIR(統合型リゾート)誘致計画など、将来的な都市開発プロジェクトが、中長期的な市場の安定感を支える要因となっています。

名古屋の空室率推移

名古屋の空室率は、日本経済の屋台骨である製造業、特に自動車産業の景気動向と強く連動する傾向があります。

リーマンショック時には、世界的な自動車販売の不振が直撃し、関連企業の業績が悪化。オフィスの解約や縮小が相次ぎ、空室率は東京や大阪以上に深刻な水準まで上昇しました。

その後の回復期には、円安などを背景とした輸出企業の業績回復と共に、オフィス需要も力強く持ち直しました。特に、名古屋駅周辺ではリニア中央新幹線の開業を見据えた再開発が次々と進み、新しいオフィスビルが供給されると同時に、企業の集積が進みました。これにより、コロナ禍前には非常に低い空室率を実現しました。

コロナ禍以降も、堅調な製造業の業績に支えられ、オフィス市場は比較的安定しています。ただし、EV(電気自動車)化へのシフトなど、自動車産業が大きな変革期にあるため、その動向が今後の名古屋のオフィス市場に与える影響は大きいと言えるでしょう。製造業の好不況の波を受けやすいという特性を理解しておくことが、名古屋市場を読み解く鍵となります。

オフィス空室率が変動する3つの要因

オフィスビルの空室率は、様々な要因が複雑に絡み合って変動します。そのメカニズムを理解することで、市場の動向をより深く読み解くことができます。ここでは、空室率を動かす主要な3つの要因、「新規供給」「オフィス需要」「働き方の多様化」について、さらに掘り下げて解説します。

① 新規供給の状況

空室率を左右する最も直接的な要因の一つが、市場に新たに出てくるオフィス床の量、すなわち「新規供給」です。これは需要と供給の「供給」サイドの変動要因です。

大規模オフィスの竣工ラッシュ

都市部では、常にどこかで再開発プロジェクトが進行しており、定期的に新しいオフィスビルが建設されています。特に、都心の一等地で複数の大規模プロジェクトが同時期に完成(竣工)すると、市場に一度に数十万坪ものオフィス床が供給されることがあります。

これが「竣工ラッシュ」と呼ばれる現象です。直近では、東京で2023年に「東京ミッドタウン八重洲」や「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」といった巨大ビルが相次いで開業し、供給量が過去最大級となったことが記憶に新しいでしょう。

このような大量供給は、短期的に市場の需給バランスを供給過多に傾け、空室率を押し上げる直接的な原因となります。たとえ景気が良く、企業のオフィス需要が旺盛な時期であっても、供給の量がそれを上回れば空室率は上昇します。

さらに、この竣工ラッシュは「二次空室」という現象を引き起こします。新築ビルは、最新の設備、優れたデザイン、高い環境性能や耐震性を備えているため、多くの企業にとって魅力的です。そのため、既存のビルに入居していた企業が、よりグレードの高い新築ビルへと移転する動きが活発になります。このとき、移転した企業がもともと入居していたビルに空き(空室)が生まれます。これが二次空室です。この連鎖的な移転が市場全体に広がることで、特に築年数が経過したビルやスペックの劣るビルを中心に空室が増加し、全体の空室率をさらに押し上げるのです。

建て替えによる一時的な供給減

一方で、供給が減少するケースもあります。その代表例が、老朽化したビルの「建て替え」です。築数十年が経過したビルは、耐震性や設備の面で見劣りするため、競争力を維持するために解体・建て替えが行われることがあります。

ビルが解体されると、そのビルが持っていたオフィス床面積は、一時的に市場から消滅します。もし、特定のエリアで複数のビルが同時期に建て替えに入れば、そのエリアのオフィス供給量は一時的に減少し、需給が引き締まることで空室率が低下する要因となり得ます。

しかし、これはあくまで一時的な現象です。数年後、建て替えられた新しいビルが竣工すれば、以前よりも容積率が緩和され、床面積が増加したビルとして市場に再登場することがほとんどです。そのため、建て替えは短期的には供給減、中長期的には供給増の要因として作用するという、二つの側面を持っています。

② オフィス需要の変化

供給と対をなすのが、企業がどれだけオフィスを必要としているかを示す「オフィス需要」です。これは需給の「需要」サイドの変動要因であり、経済全体の状況と密接に関わっています。

景気動向と企業業績

オフィス需要に最も大きな影響を与えるのは、マクロ経済の動向、すなわち景気の良し悪しです。

- 好景気: 景気が良く、企業の売上や利益が増加すると、企業は新たな事業展開や人員増強に積極的になります。事業を拡大するためには、より広い執務スペースが必要になるため、「増床移転」や「新規拠点開設」といった動きが活発化します。これによりオフィス需要は増加し、空室率は低下します。

- 不景気: 逆に、景気が後退し、企業業績が悪化すると、多くの企業はコスト削減を最優先課題とします。人件費と並んで大きな固定費であるオフィス賃料を削減するため、「オフィスの縮小・統合」や「一部解約」といった動きが増加します。最悪の場合、倒産によってオフィスが空くこともあります。これによりオフィス需要は減少し、空室率は上昇します。

企業の採用意欲や設備投資の動向は、オフィス需要の先行指標として注目されます。求人が増え、企業が投資に前向きな時期は、その後のオフィス需要の増加が期待できます。

企業の拠点戦略(拡張・縮小・移転)

景気動向とは別に、個々の企業の経営戦略の変更もオフィス需要を左右します。

- 拡張戦略: スタートアップ企業が急成長して手狭になったり、大企業が新規事業部を立ち上げたりする場合、オフィスの拡張が必要になります。本社機能の強化や、地方の優秀な人材を獲得するための地方拠点開設なども、需要を創出します。

- 縮小・再編戦略: 不採算事業からの撤退や、組織のスリム化に伴い、拠点を統廃合する動きは需要の減少に繋がります。また、コロナ禍以降に増えたのが、テレワークの定着を前提としたオフィス面積の最適化(縮小)です。

- 質の向上を伴う移転: 近年、特に重要視されているのがこの動きです。たとえ面積は同じか、あるいは少し縮小するとしても、従業員の満足度向上や、優秀な人材の獲得・定着、企業ブランドの発信などを目的として、より立地が良く、設備が整ったハイグレードなビルに移転する企業が増えています。これは「フライ・トゥ・クオリティ(質への逃避)」とも呼ばれ、単なる面積の需要だけでなく、オフィスの「質」に対する需要が高まっていることを示しています。

③ 働き方の多様化

そして、2020年以降、空室率を動かす最大の構造変化要因となっているのが「働き方の多様化」です。これは、従来の景気循環とは異なる、新しいルールの変化と言えます。

テレワーク・リモートワークの普及と定着

新型コロナウイルスのパンデミックを機に、多くの企業でテレワークが一気に普及しました。当初は緊急避難的な措置でしたが、現在では恒久的な制度として定着させた企業も少なくありません。

テレワークが普及すると、従業員全員が毎日オフィスに出社するという前提が崩れます。例えば、従業員の出社率が平均50%であれば、理論上は従来の半分の面積でオフィス機能が維持できることになります。この考えに基づき、多くの企業がオフィスのあり方を見直し、賃貸面積を削減する動きを見せました。これが、コロナ禍以降に空室率が上昇した大きな要因の一つです。

また、固定席を設けない「フリーアドレス制」や、必要な時だけ利用できる「シェアオフィス」「コワーキングスペース」の活用も進み、従来のオフィス賃貸借契約に依存しない働き方が広がったことも、需要構造の変化に影響を与えています。

出社率の回復とハイブリッドワーク

一方で、完全なテレワークから、出社と在宅勤務を組み合わせる「ハイブリッドワーク」へと舵を切る企業が主流になりつつあります。その背景には、テレワークだけでは「偶発的なコミュニケーションの減少」「企業文化の醸成の難しさ」「新入社員の育成の課題」といったデメリットが顕在化してきたことがあります。

このため、「オフィス不要論」は沈静化し、むしろ「人が集まる場」としてのオフィスの重要性が再認識されています。ただし、求められるオフィスの役割は変化しました。かつてのように、単に黙々と個人作業を行う「執務スペース」ではなく、チームでの共同作業(コラボレーション)や、アイデア創出、社内交流を促進するための「ハブ」としての機能が重視されるようになっています。

この結果、企業は面積を単純に減らすのではなく、レイアウトを工夫してコミュニケーションスペースを拡充したり、従業員が「出社したい」と思えるような快適で魅力的な空間づくりに投資したりするようになっています。この働き方の変化が、後述する賃料の二極化を加速させる最大の要因となっているのです。

オフィス空室率と平均賃料の関係性

オフィス市場の動向を測る二大指標が「空室率」と「平均賃料」です。この二つは、コインの裏表のように密接な関係にあり、一方を理解するためにはもう一方の動きを知ることが不可欠です。ここでは、両者の関係性と、現在の市場で顕著に見られる「賃料の二極化」という現象について解説します。

空室率と賃料の相関関係

オフィスビルの空室率と平均賃料の間には、原則として「逆相関」の関係があります。これは経済学の基本的な需要と供給の法則に基づいています。

- 空室率が上昇(供給 > 需要) → 賃料は下落

市場に空室が増え、テナントの選択肢が多くなると、ビルオーナー間のテナント獲得競争が激化します。空室を一日でも早く埋めて収益を確保するため、オーナーは募集賃料を引き下げざるを得なくなります。また、表面的な賃料は変えずに、一定期間の賃料を無料にする「フリーレント」や、内装工事費の一部を負担する「T.I.(Tenant Improvement)」といったインセンティブ(特典)を付けることで、実質的な賃料を下げてテナントを誘致しようとします。これにより、市場全体の平均賃料は下落圧力にさらされます。 - 空室率が低下(需要 > 供給) → 賃料は上昇

逆に、市場の空室が少なくなり、テナントが移転先を見つけるのが困難になると、需給バランスはオーナー側に有利な「貸し手市場」となります。オーナーは強気の賃料設定が可能になり、新規募集賃料を引き上げます。既存のテナントに対しても、契約更新時に賃料の増額を交渉しやすくなります。この状況では、フリーレントなどのインセンティブも縮小・消滅する傾向にあり、市場全体の平均賃料は上昇トレンドを描きます。

この関係を時系列グラフで見ると、多くの場合、空室率の曲線と賃料の曲線が、まるで鏡に映したかのように逆の動きをすることが確認できます。

ただし、一点注意すべきなのは、賃料の変動は、空室率の変動よりもやや遅れて現れる「タイムラグ」が存在することです。オフィス賃貸借契約は通常、2年以上の複数年契約が一般的です。そのため、市場の空室率が急に変動しても、既存の契約の賃料はすぐには変わりません。市場の変化が、新規契約や契約更新を通じて、全体の平均賃料に反映されるまでには、数ヶ月から1年程度の時間がかかることがあります。このため、空室率が底を打ってから賃料が上昇に転じるまで、あるいは空室率がピークに達してから賃料が下落に転じるまでには、若干の遅れが生じます。

賃料の二極化(AクラスビルとBクラスビルの違い)

現在のオフィス市場を読み解く上で、最も重要なキーワードが「賃料の二極化」です。これは、すべてのビルの賃料が一様に変動するのではなく、ビルのグレードによって賃料の動向が大きく二つに分かれる現象を指します。具体的には、「Aクラスビル」と「Bクラスビル」で、その運命が大きく異なっています。

まずは、それぞれのビルの定義を整理しましょう。

| 項目 | Aクラスビル(ハイグレードビル) | Bクラスビル(スタンダードビル) |

|---|---|---|

| 特徴 | 築年数が浅く、大規模。駅直結など交通利便性が高い。最新の設備(空調、セキュリティ、ITインフラ)を備え、環境認証(LEED、ZEB等)を取得していることが多い。広い共用部や充実したアメニティを持つ。 | Aクラスビル以外の、中小規模のビルや築年数が経過したビル。設備は標準的で、立地も駅からやや離れている場合がある。 |

| 需要動向 | 働き方の多様化に対応でき、従業員満足度や企業ブランドの向上に繋がるため、質の高いオフィスを求める企業からの需要が非常に底堅い。 | テレワーク普及による面積最適化(縮小)の対象となりやすい。また、Aクラスビルへの移転に伴う二次空室が発生しやすく、需要は弱含み。 |

| 空室率 | 市場全体が上昇局面でも、低位安定または微増に留まる傾向が強い。 | 上昇傾向が顕著で、高止まりしやすい。 |

| 賃料動向 | 需要が堅調なため、賃料は高値を維持、あるいは上昇するケースも見られる。インセンティブも少ない。 | テナント獲得競争が激しく、賃料には強い下落圧力がかかる。フリーレントなどのインセンティブが増加する傾向にある。 |

なぜ、このような二極化が起きているのでしょうか。その最大の理由は、前述した「働き方の多様化」と、それに伴う「オフィスの役割の変化」にあります。

コロナ禍を経て、企業はオフィスを「単なる作業場所」ではなく、「人材の獲得・定着」「イノベーションの創出」「企業文化の醸成」を実現するための戦略的投資と捉えるようになりました。従業員が「わざわざ出社したい」と思えるような、快適で生産性の高い環境を提供することが、企業の競争力を左右する時代になったのです。

このようなニーズに応えられるのが、Aクラスビルです。

- ウェルネス: 最新の空調システムや自然光を取り入れた設計は、従業員の健康や快適性に直結します。

- コラボレーション: 広々としたラウンジやカフェスペース、多様な会議室は、チームでの共同作業や偶発的なコミュニケーションを促進します。

- サステナビリティ: LEEDやZEBといった環境認証を取得していることは、ESG経営を重視する企業の姿勢をアピールする上で重要です。

- 利便性・ブランド: 駅直結の好立地や、ランドマークとなるような象徴的な外観は、従業員の通勤利便性を高め、企業のブランドイメージ向上にも貢献します。

こうした付加価値を持つAクラスビルには、たとえ賃料が高くても、優秀な人材を惹きつけたい企業からの需要が集中します。その結果、空室率は低く抑えられ、賃料も堅調に推移するのです。

一方で、Bクラスビル(特に築年数が古く、設備の更新が追いついていないビル)は、こうした新しいニーズに対応するのが困難です。そのため、コスト削減を優先する企業や、立地にこだわらない企業の受け皿とはなりますが、Aクラスビルへの移転によって発生する空室を埋めるのに苦戦しがちです。結果として、賃料を下げたり、インセンティブを付けたりしなければテナントを確保できなくなり、賃料は下落傾向をたどります。

このように、現在のオフィス市場は「質」によって明確に選別される時代に入っており、平均賃料という一つの数字だけを見ていては、市場の実態を見誤る可能性があります。AクラスビルとBクラスビル、それぞれの市場動向を分けて見ることが、より正確なマーケット分析に繋がるのです。

今後のオフィスビル空室率の見通しと予測

これまでの分析を踏まえ、今後のオフィスビル空室率はどのように推移していくのでしょうか。短期的な視点と中長期的な視点、そして市場で求められるオフィスの質的変化という3つの側面から、将来の見通しを予測します。

短期的な市場予測

今後1〜2年程度の短期的な見通しとしては、主要都市、特に東京においては、空室率は緩やかな上昇傾向が続くか、高止まりする可能性が高いと考えられます。

その最大の理由は、依然として続く「新規供給の圧力」です。2023年に供給のピークは越えましたが、2024年以降も都心部では複数の大規模再開発プロジェクトの完成が控えています。これらの新しいビルが市場に供給されることで、需給バランスは引き続き供給側に傾きやすくなります。

また、新築ビルへの移転に伴う「二次空室」の発生も、市場全体の空室率を押し上げる要因として継続します。特に、スペックが見劣りするBクラスビルやCクラスビルでは、テナントの流出が続き、空室の長期化が懸念されます。

需要サイドに目を向けると、企業のオフィス戦略はまだ過渡期にあります。ハイブリッドワークを導入したものの、最適なオフィス面積やレイアウトを模索している企業は少なくありません。こうした企業が、より効率的なオフィス運用を目指して拠点の見直し(縮小や統合)を行えば、それが解約となって空室率を押し上げる可能性があります。

ただし、悲観的な見方ばかりではありません。景気が大きく腰折れしなければ、「質の向上」を目的とした旺盛な移転需要は継続すると見られます。Aクラスビルや、大規模なリニューアルによって付加価値を高めたビルは、引き続き高い稼働率を維持するでしょう。このため、空室率の上昇ペースは限定的となり、二極化の構造がより鮮明になる形で、市場全体としては高めの水準で安定していくシナリオも考えられます。

中長期的な市場予測

3〜5年、あるいはそれ以上先の中長期的な視点では、市場の動向はより複雑で不確実性が高まります。以下のようないくつかの大きなトレンドが、将来の空室率を左右するでしょう。

- 供給サイクルの変化:

大規模な供給ラッシュが一巡した後、市場は新たなフェーズに入ります。新規供給が落ち着けば、需給バランスは改善に向かい、空室率が低下に転じる可能性があります。しかし、その一方で、2030年代に向けて、1980年代のバブル期前後に建てられたビルの多くが築50年を超え、建て替えの時期を迎えます。この建て替えが大規模に進めば、再び供給の波が訪れることになります。 - 働き方の完全な定着とオフィスの再定義:

ハイブリッドワークが完全に社会に定着し、企業と従業員にとって最適なバランスが見出されたとき、オフィス需要の総量がどの水準で落ち着くのかが最大の焦点です。DX(デジタルトランスフォーメーション)のさらなる進展により、物理的なオフィスの必要性がさらに低下する可能性もあれば、逆にリアルなコミュニケーションの価値が再評価され、より質の高い「集まる場」への投資が加速する可能性もあります。「メタバースオフィス」のような新しいテクノロジーが、物理オフィスの需要にどう影響するのかも注目されます。 - 人口動態の変化:

日本の生産年齢人口は、今後長期的に減少していくことが確実視されています。労働人口が減れば、それに伴って必要とされるオフィス総面積も減少する、というマクロ的な圧力がかかります。企業は、限られた人材を確保するため、より一層、働きがいのある魅力的なオフィス環境の提供に力を入れるようになり、質の競争はさらに激化するでしょう。 - 環境規制の強化:

脱炭素社会の実現に向け、建物の環境性能に対する要求はますます厳しくなります。省エネ性能が低い、いわゆる「非適格ビル」は、ESG経営を重視する大手企業からテナントとして選ばれにくくなるだけでなく、将来的には法的な規制やペナルティの対象となる可能性もあります。こうしたビルは「座礁資産(ストランデッドアセット)」となり、高い空室率に苦しむリスクを抱えています。

これらの要因を総合すると、中長期的にはオフィス市場の選別、すなわち二極化がさらに極端に進むと予測されます。新しい価値を提供できるビルと、そうでないビルの間で、空室率と賃料の格差はますます拡大していくでしょう。

求められるオフィスの質の変化

今後のオフィス市場で生き残り、テナントから選ばれ続けるためには、オフィスビルはどのような価値を提供すべきなのでしょうか。求められる「質」は、もはや単なる立地や新しさだけではありません。キーワードは「単なる執務スペース」から「人が集まり、協業し、新たな価値を創造する“マグネット”となる場」への転換です。

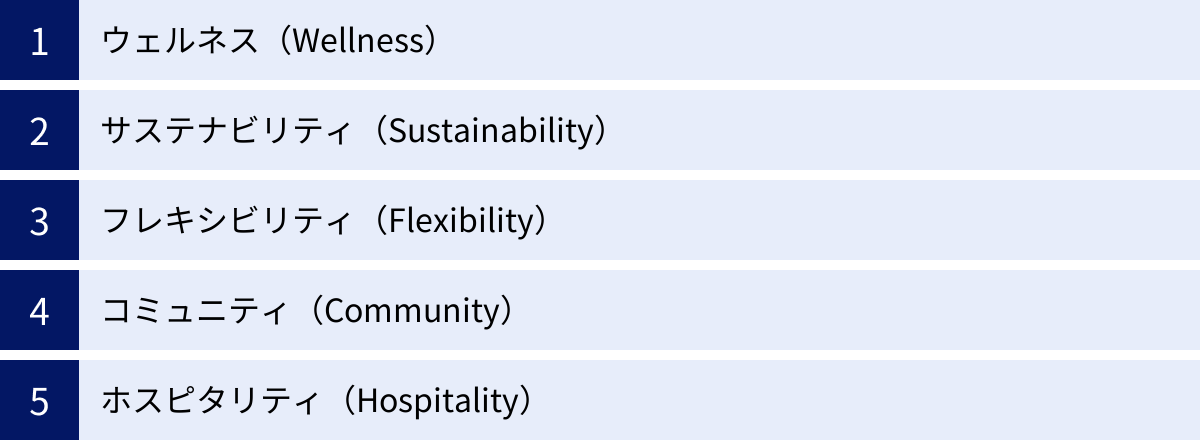

具体的には、以下のような要素が重要になります。

- ウェルネス(Wellness): 従業員の心身の健康をサポートする機能。自然光を多く取り入れる設計、質の高い空調、緑豊かなリフレッシュスペース、フィットネスジムの併設などが挙げられます。

- サステナビリティ(Sustainability): 環境への配慮。再生可能エネルギーの利用、高い省エネ性能を持つZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証の取得、廃棄物削減の取り組みなど、ビルのライフサイクル全体での環境負荷低減が求められます。

- フレキシビリティ(Flexibility): 多様な働き方に対応できる柔軟性。集中作業用の個室ブース、活発な議論を促すオープンなコラボレーションエリア、大小様々な会議室、イベントにも使えるホールなど、目的に応じて使い方を変えられる空間設計が重要です。

- コミュニティ(Community): テナント同士の交流を促進する仕掛け。共用ラウンジでのイベント開催や、入居者専用アプリを通じた情報交換など、ビル全体で新たなビジネスチャンスやイノベーションが生まれるようなコミュニティ機能が、ビルの付加価値を高めます。

- ホスピタリティ(Hospitality): ホテルのような質の高いサービス。質の高いコンシェルジュサービス、充実した飲食施設、保育施設の併設など、従業員の満足度を高めるアメニティの提供が差別化に繋がります。

これらの付加価値を統合的に提供できるオフィスこそが、これからの時代に求められる「質の高いオフィス」です。ビルオーナーやデベロッパーは、こうした新たなニーズを的確に捉え、ハード(建物)とソフト(サービス)の両面からビルの価値を向上させていくことが、空室率を低く抑え、持続的な収益を確保するための鍵となるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビルの空室率について、基本的な定義から最新の都市別動向、長期的な推移、変動要因、そして今後の見通しに至るまで、多角的に掘り下げてきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 空室率は経済や社会の変化を映す鏡: 空室率は単なる空き部屋の割合ではなく、景況感、企業活動、働き方のトレンドを反映する重要な経済指標です。

- 主要都市の空室率は上昇・高止まり傾向: 2024年現在、特に東京では大規模供給の影響で空室率が5%を超える水準で推移しています。ただし、大阪や札幌のように、強い需要に支えられて比較的低い水準を維持している都市もあります。

- 変動の三大要因は「供給」「需要」「働き方」: 空室率は、①大規模ビルの竣工などの「新規供給」、②景気動向に連動する「オフィス需要」、③テレワーク定着などの「働き方の多様化」という3つの要因が複雑に絡み合って変動します。

- キーワードは「賃料の二極化」と「質の向上」: 現在の市場の最大の特徴は、AクラスビルとBクラスビルで需要や賃料の動向が大きく分かれる「二極化」です。企業は単なる安さではなく、従業員満足度や生産性を高める「質の高いオフィス」を求めています。

- 今後は「選別」の時代へ: 将来的に、オフィスは「単なる執務スペース」から「人が集まる価値創造のハブ」へと役割を変えていきます。ウェルネスやサステナビリティといった新しい価値を提供できないビルは、競争力を失い、空室が埋まらなくなるリスクが高まります。

オフィスビルの空室率を定点観測することは、不動産市場の関係者だけでなく、あらゆるビジネスパーソンにとって、自社が活動する経済環境の「今」を理解し、未来の戦略を立てる上で非常に有益です。

市場は常に変化し続けています。本記事で得た知識を基に、最新のデータに注目し、その背後にある変化の潮流を読み解くことで、より的確なビジネス判断が可能になるでしょう。