オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きなプロジェクトです。立地や賃料、広さといった基本的な条件はもちろん重要ですが、同じくらい、あるいはそれ以上に企業の生産性や従業員の満足度を大きく左右するのが「オフィスビルの設備」です。最新の設備が整っているか、自社の働き方に合っているか、将来的な事業拡大にも対応できるかなど、契約前に細かくチェックすることで、入居後の「こんなはずではなかった」という失敗を防ぐことができます。

この記事では、オフィスビルに備わっている主要な設備を網羅的に解説するとともに、契約前に必ず確認すべき15のチェックポイントを具体的に紹介します。さらに、従業員の働きやすさに直結する人気の設備や、築年数が古いビルを選ぶ際の注意点についても深掘りしていきます。オフィス移転を成功させるための羅針盤として、ぜひ最後までご一読ください。

目次

オフィスビルの設備とは

オフィスビルの設備は、大きく分けて「専有部分」の設備と「共用部分」の設備に分類されます。この二つの違いを正しく理解することは、オフィス選びの第一歩です。それぞれの特徴と重要性を把握し、自社にとって最適なバランスの物件を見極めるための基礎知識を身につけましょう。

専有部分の設備

専有部分とは、賃貸借契約に基づき、テナントが独占的に使用できるスペースを指します。具体的には、従業員が日常業務を行う執務室、会議室、役員室などが含まれます。この専有部分に設置されている設備が「専有部分の設備」です。

主な専有部分の設備には、以下のようなものがあります。

- 空調設備(個別空調の場合): 貸室内で個別に温度や風量の調整ができる空調機。

- 照明器具: 天井に設置された蛍光灯やLEDライト。

- 電気設備: 壁や床に設置されたコンセント、分電盤。

- 通信設備: 電話回線やLANケーブルの配線口。

- 室内建具: 執務室と会議室を仕切るドアやパーテーション。

- 床・壁・天井の内装: カーペット、壁紙、天井材など。

- テナント専用のトイレ・給湯室: 貸室内に設けられている場合。

これらの設備は、従業員の快適性や業務効率に直接的な影響を与えます。例えば、空調が効きすぎて寒い、コンセントの数が足りない、照明が暗いといった問題は、従業員のストレスや生産性の低下に直結します。

専有部分の大きな特徴は、テナントの裁量で内装工事やレイアウト変更が可能な点です。企業の文化や働き方に合わせて、会議室を増設したり、リフレッシュスペースを設けたりと、比較的自由にカスタマイズできます。ただし、工事を行う際にはビル管理会社の承認が必要であり、退去時には原則として入居時の状態に戻す「原状回復義務」が発生します。このため、内装工事を検討する場合は、工事の範囲や原状回復の条件を契約前にしっかりと確認することが不可欠です。

専有部分の設備を選ぶ際には、「現状のままで快適に使えるか」という視点と、「将来的に自社のニーズに合わせて改修できるか」という二つの視点を持つことが重要です。特に電気容量や床の耐荷重といった基本性能は、後からの変更が難しいため、入居前に必ずチェックしておきましょう。

共用部分の設備

共用部分とは、ビルに入居しているすべてのテナントが共同で利用するスペースおよび設備を指します。専有部分以外のすべてが共用部分に該当し、その管理・維持はビルオーナーや管理会社の責任範囲となります。

主な共用部分の設備には、以下のようなものが挙げられます。

- エントランス・ロビー: ビルの「顔」となる空間。企業の第一印象を左右します。

- エレベーター: 乗用、人荷用、非常用など。基数や速度、管理状態が重要です。

- 廊下・階段: 避難経路としての役割も担います。

- 共用トイレ: 各フロアに設置されたトイレ。清潔さや仕様が従業員満足度に影響します。

- 給湯室・リフレッシュスペース: テナント共用の休憩スペース。

- 駐車場・駐輪場: 自動車や自転車の駐車スペース。

- ビル全体のセキュリティシステム: 機械警備、防災センター、監視カメラなど。

- 防災・消防設備: 消火器、スプリンクラー、火災報知器、非常用発電機など。

- セントラル空調設備: ビル全体を集中管理する空調システム。

- MDF室(主配電盤室): ビル全体の通信回線が集まる重要な部屋。

共用部分は、ビルのグレードや管理品質が最も顕著に現れる場所です。エントランスが豪華で清潔に保たれていれば、来訪者に良い印象を与え、企業のブランドイメージ向上に繋がります。逆に、エレベーターの待ち時間が長い、トイレが汚れている、廊下が暗いといった状態では、従業員の士気やモチベーションが低下するだけでなく、来客からの信頼を損なう可能性もあります。

共用部分の設備は、テナントが個別に改修することは基本的にできません。そのため、物件を内見する際には、専有部分だけでなく共用部分の隅々まで注意深くチェックする必要があります。清掃は行き届いているか、設備に古さや不具合は見られないか、管理体制はしっかりしているかなど、実際の利用シーンを想定しながら確認しましょう。

結論として、オフィス選びでは、従業員の日々の業務に直結する「専有部分」の機能性と、ビル全体の価値や安全性を担保する「共用部分」の品質、この両方のバランスを総合的に評価することが成功の鍵となります。

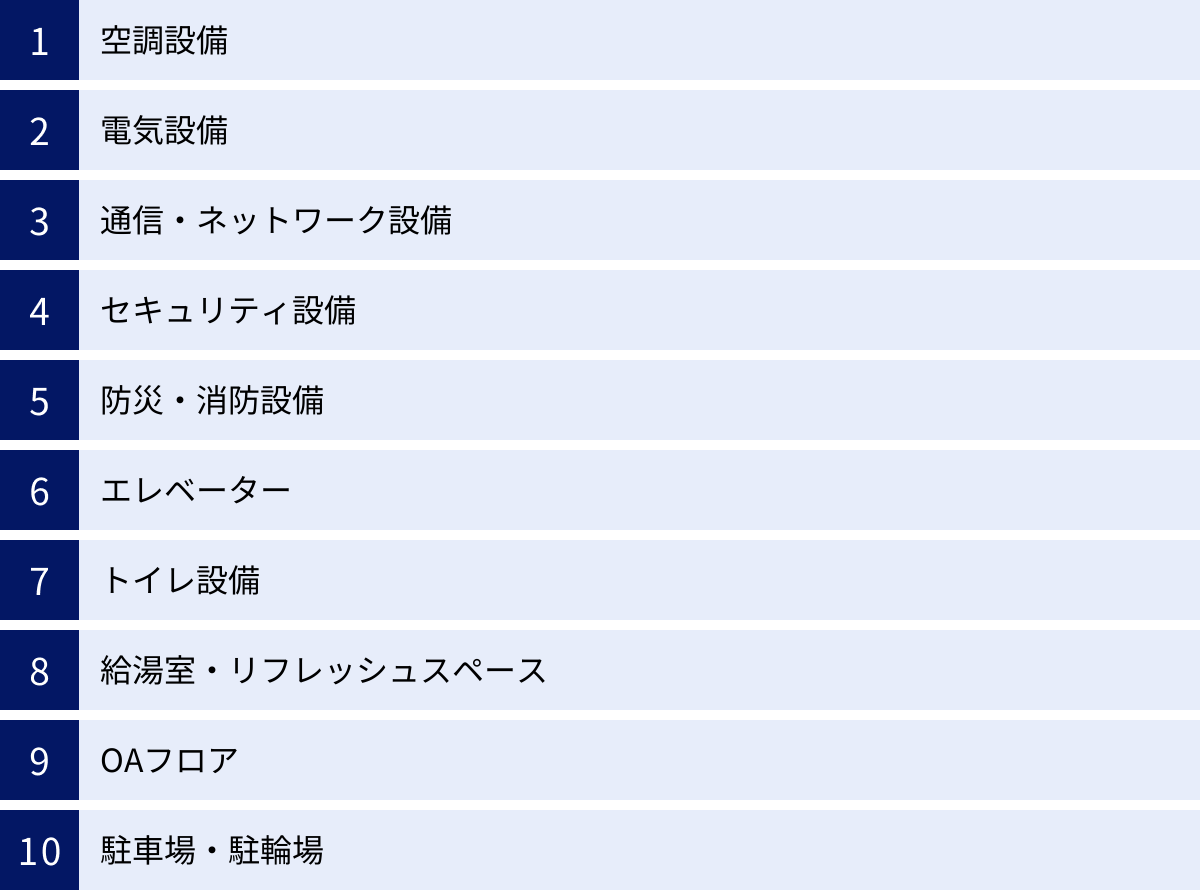

オフィスビルの主要な設備一覧

オフィスビルには、快適で安全なビジネス環境を提供するために多種多様な設備が備わっています。ここでは、オフィス選びにおいて特に重要となる主要な設備を10項目に分けて、それぞれの役割やチェックすべきポイントを詳しく解説します。

空調設備

空調設備は、室内の温度や湿度を適切に保ち、従業員が快適に過ごすための根幹となる設備です。その方式によって使い勝手やコストが大きく異なるため、自社の働き方に合ったものを選ぶことが重要です。

- セントラル空調: ビルの中央監視室で空調を一括管理する方式。大規模ビルで多く採用されています。

- メリット: テナント側での管理が不要で、常にビル全体で均一な空調環境が保たれます。

- デメリット: コアタイム(例:平日9時〜18時)以外は運転が停止し、時間外の利用には別途申請と追加料金が必要になる場合が多いです。また、フロア内での細かい温度調整が難しいこともあります。

- 個別空調: 貸室内の各エリアに設置されたエアコンを、テナントが自由に操作できる方式。中小規模のビルで主流です。

- メリット: 24時間365日、好きな時に好きな温度で利用できるため、残業や休日出勤が多い企業、フレックスタイム制を導入している企業に適しています。

- デメリット: 機器のメンテナンスや電気代はテナント負担となるのが一般的です。

電気設備

現代のオフィスでは、PC、サーバー、複合機など数多くのOA機器が使用されており、十分な電気容量の確保は必須条件です。

- 電気容量: 貸室全体で使用できる電力の上限値で、「VA/㎡(ボルトアンペア毎平方メートル)」という単位で示されることが多いです。一般的なオフィスでは50VA/㎡程度が目安とされますが、サーバーを多数設置する場合や、専門的な機器を使用する場合は、より大きな容量が必要になります。

- コンセント: 数と配置も重要です。デスクの配置を想定し、必要な場所に十分な数のコンセントがあるか確認しましょう。OAフロアでない場合、増設には床や壁を這わせる配線工事が必要になり、見た目や安全性の問題が生じることがあります。

- 分電盤: 貸室内への電力供給を管理する装置です。容量に余裕があるか、増設可能なスペースがあるかを確認しておくことで、将来的な人員増や機器増設にも柔軟に対応できます。

通信・ネットワーク設備

ビジネスの生命線であるインターネット環境は、ビルの通信設備に大きく依存します。

- MDF室(Main Distributing Frame): 「主配電盤室」とも呼ばれ、外部の通信ケーブルがビル内に引き込まれ、各フロアへ分配される拠点です。このMDF室まで光ファイバーケーブルが引き込まれているか(「光配線方式」)が高速通信の鍵となります。古いビルでは、MDF室までは光でも各フロアへはメタルケーブルで配線されている(「VDSL方式」など)場合があり、通信速度が制限されるため注意が必要です。

- 利用可能な通信キャリア: ビルによって契約可能な通信事業者が決まっている場合があります。希望するキャリアが利用できるか、事前に確認が必要です。

- 携帯電話の電波状況: 意外と見落としがちですが、執務スペースや会議室で携帯電話の電波が安定して入るかも確認しておきましょう。特に高層階や地下では電波が届きにくいことがあります。

セキュリティ設備

企業の機密情報や資産を守るため、セキュリティ設備のレベルは非常に重要です。

- 入退館管理: 機械警備システム(カードキーや生体認証)と有人警備(警備員の常駐)の組み合わせが最もセキュリティレベルが高いとされます。夜間や休日の入退館方法、来客時の受付フローなども確認しましょう。24時間入退館が可能かどうかも、働き方の多様化に対応する上で重要なポイントです。

- 監視カメラ: エントランス、エレベーターホール、廊下など、共用部分のどこに設置されているかを確認します。犯罪抑止やトラブル発生時の状況証拠として機能します。

- 防災センター: 警備員が24時間常駐し、各種設備の監視や緊急時の対応を行う施設です。防災センターの有無は、ビル全体の安全管理体制を見極める指標となります。

防災・消防設備

従業員の生命と企業の財産を守るため、防災・消防設備は法律で設置が義務付けられています。

- 法定設備: スプリンクラー、自動火災報知設備、消火器、避難誘導灯、排煙設備などが適切に設置・管理されているかを確認します。

- 耐震性能: 1981年6月1日に導入された「新耐震基準」を満たしているかは最低限のチェック項目です。さらに、揺れを制御する「制震構造」や、揺れを建物に伝えない「免震構造」を採用したビルは、より高い安全性を誇ります。

- BCP(事業継続計画)対策: 地震や停電などの非常時に事業を継続するための設備も重要です。非常用発電機の有無と、その電力がどこまで供給されるか(共用部のみか、専有部の一部にも供給されるか)は、災害時の対応能力を大きく左右します。防災備蓄倉庫の有無も確認しておくとよいでしょう。

エレベーター(昇降機)

エレベーターは、毎日の通勤や来客対応で利用する重要な設備です。

- 基数と輸送能力: ビルの規模や入居人数に対して十分な基数が確保されているかがポイントです。オフィスビルでは、乗用エレベーターの適正台数は「50人あたり1基」が目安とされています。

- 混雑状況: 朝の出勤ラッシュ時(8:30〜9:00頃)や昼休み(12:00〜13:00頃)に、実際にビルを訪れて待ち時間や混雑具合を確認することをおすすめします。

- 機能: 行き先階を登録すると最適なエレベーターが自動で割り当てられる「行先階予約システム」や、地震・火災時に最寄り階に自動停止する機能など、最新の機能を備えているかもチェックポイントです。

トイレ設備

トイレは、従業員の満足度に直接影響を与える、見過ごせない重要な設備です。

- 仕様: 男女別の設置は今や必須と言えます。個室の数が入居人数に対して十分か、洋式か和式か、ウォシュレット機能の有無などを確認します。女性用トイレには、パウダースペースやサニタリーボックスが完備されているかも重要なポイントです。

- 多目的トイレ: 車椅子利用者やオストメイト、小さなお子様連れの来客などに対応できる多目的トイレ(だれでもトイレ)の有無は、企業のダイバーシティ&インクルージョンへの姿勢を示す上でも重要になります。

- 清潔さ: 内見時には、清掃が隅々まで行き届いているかを必ず確認しましょう。管理の質が最も分かりやすく現れる場所です。

給湯室・リフレッシュスペース

従業員の休憩やコミュニケーションの場として、給湯室やリフレッシュスペースの存在はますます重要になっています。

- 設置場所: 貸室内に専用の給湯室があるか、フロアやビル内に共用のものがあるかを確認します。

- 設備内容: シンク、IHコンロやガスコンロ、冷蔵庫や電子レンジを置くスペース、食器棚などが備わっているか。共用のリフレッシュスペースの場合、自動販売機やコーヒーメーカー、テーブルやソファなどが設置されていることもあります。

- 役割: 単なる休憩場所としてだけでなく、部署を超えた偶発的なコミュニケーションを促進し、新たなアイデアを生み出すきっかけの場としても機能します。

OAフロア

OAフロア(フリーアクセスフロア)は、床が二重構造になっており、床下に電源ケーブルやLANケーブルなどを自由に配線できる仕様の床です。

- メリット: ケーブル類が床下に収納されるため、オフィス内がスッキリし、つまずきなどの事故を防ぎます。また、デスクのレイアウト変更やフリーアドレスの導入が容易になり、柔軟な働き方に対応しやすくなります。

- 種類: 既存の床の上にパネルを置くだけの「置敷式」と、支柱で高さを調整する「レベル調整式」があります。レベル調整式の方が床下スペースを広く確保できます。

- チェックポイント: OAフロアの有無だけでなく、床下の高さ(配線容量)や、床の耐荷重も確認しておくと安心です。

駐車場・駐輪場

営業車を多く使用する企業や、役員車、従業員の通勤手段として駐車場・駐輪場は重要な設備です。

- 駐車場の種類: 地上にある「平面式」と、機械で車を昇降・移動させる「機械式」があります。機械式は、車のサイズ(車高、車幅、全長、重量)に制限があるため、利用したい車種が収まるか必ず確認が必要です。

- 契約条件: 必要な台数を確保できるか、契約形態(月極か時間貸しか)、料金、空き状況を確認します。来客用の駐車スペースの有無もチェックしておきましょう。

- 駐輪場: 近年、健康志向や環境意識の高まりから自転車通勤を希望する従業員も増えています。駐輪場の有無や収容台数も確認しておくと、福利厚生の観点からプラスになります。

契約前に確認すべきチェックポイント15選

オフィスビルの内見から契約に至るまでには、数多くの確認事項があります。ここでは、特に重要で、かつ見落としがちな15のチェックポイントを具体的に解説します。これらを一つずつクリアしていくことで、入居後のトラブルを未然に防ぎ、理想のオフィス環境を実現できます。

① 空調の方式と利用可能時間

空調は従業員の快適性を左右する最も基本的な設備です。特にセントラル空調のビルでは、利用可能時間に注意が必要です。多くのビルでは平日のコアタイム(例:9時〜18時)のみの運転となっており、それ以外の時間帯(早朝、夜間、休日)に利用する場合は、延長申請と時間外料金が発生します。この料金体系はビルによって大きく異なり、1時間あたり数千円から数万円かかることもあります。残業や休日出勤が多い業態の場合、このコストが大きな負担になる可能性があります。契約前に、時間外利用の申請方法、料金単価、申請の締め切り時間などを必ず確認しましょう。一方、個別空調であれば24時間自由に利用できますが、その分の電気代はテナント負担となります。自社の働き方とコストのバランスを考え、最適な方式を選ぶことが重要です。

② 電気容量とコンセントの位置・数

PCやサーバー、複合機など、オフィスでは大量の電力を消費します。契約前に貸室の電気容量が自社の需要を満たしているかを確認することは不可欠です。一般的なオフィスでは50VA/㎡程度が目安ですが、IT企業やデザイン会社など、高性能なPCやサーバーを多用する場合は、それ以上の容量(75VA/㎡など)が必要になることもあります。将来的な人員増や機器の増設も見越して、余裕のある容量を確保しておくのが理想です。容量が不足する場合、増設工事が可能か、可能な場合の費用負担は誰がするのかを事前に確認しておきましょう。また、コンセントの位置と数も重要です。デスクレイアウトを想定し、必要な場所にコンセントが不足していないか、内見時にメジャーを持参して確認することをおすすめします。

③ インターネット回線の種類と配線方式

現代のビジネスにおいて、安定した高速インターネット環境は生命線です。ビルの通信インフラは契約前に必ず確認しましょう。まず、MDF室(主配電盤室)まで光ファイバーが引き込まれているかが重要です。さらに、MDF室から各フロア、各貸室までどのように配線されているか(配線方式)も確認します。MDFから各戸まで全て光ファイバーで接続されている「光配線方式」が最も高速で安定的です。ビルによっては利用できる通信事業者が指定されている場合もあるため、希望するサービスが利用可能かも確認が必要です。

④ セキュリティレベルと24時間利用の可否

企業の情報を守るセキュリティは、信頼性の証です。ビル全体のセキュリティレベルをしっかり見極めましょう。エントランスのオートロック、機械警備システムの有無、警備員の常駐時間、監視カメラの設置範囲などをチェックします。特に、夜間や休日の入退館ルールは重要です。カードキーで24時間自由に出入りできるのか、それとも通用口の利用時間や入館手続きに制限があるのか。IT関連やクリエイティブ職など、業種によっては24時間体制での業務が必要になることもあります。自社の働き方に合致しているか、必ず確認しましょう。

⑤ トイレの仕様(男女別・ウォシュレット等)

トイレは従業員満足度に直結する重要な要素です。男女別のトイレは、現代のオフィスでは必須条件と言えるでしょう。女性従業員の視点では、個室の数、パウダースペースの有無、清潔さが特に重視されます。また、ウォシュレット(温水洗浄便座)の設置率も非常に高い関心事です。共用トイレの場合、清掃の頻度や質も確認ポイントです。内見時には必ずトイレの中まで確認し、清潔感や使いやすさを自分の目で確かめることが大切です。

⑥ エレベーターの基数と混雑状況

毎日の出勤・退勤時にエレベーターが混雑し、長蛇の列ができるようなビルでは、従業員のストレスが溜まってしまいます。ビルの規模や就業者数に対して、エレベーターの基数が十分かを確認しましょう。一般的に、就業者数50人あたり1基が適正台数の目安とされています。しかし、数字だけでは実態は分かりません。可能であれば、朝の出勤ラッシュ時(8:30〜9:00頃)に現地を訪れ、実際の待ち時間や混雑具合を体感することを強く推奨します。

⑦ 建物の耐震性能

日本で事業を行う以上、地震への備えは企業の責務です。建物の耐震性能は必ず確認してください。最低限の基準として、1981年6月1日以降の建築確認を受けた「新耐震基準」の建物を選びましょう。これは震度6強~7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことを目標としています。登記簿謄本や建築確認済証で建築確認年月日を確認できます。さらに安全性を追求するなら、地震の揺れを吸収する「制震構造」や、揺れを建物に伝わりにくくする「免震構造」のビルが理想的です。

⑧ BCP対策の状況

BCP(事業継続計画)の観点から、災害時のインフラ維持能力も重要なチェックポイントです。特に確認したいのが非常用発電機の有無と供給範囲です。停電時に発電機が作動しても、その電力が共用部の照明やエレベーターのみに限られるのか、それとも専有部の一部コンセントにも供給され、最低限のPC業務が可能になるのかでは、事業継続能力に大きな差が出ます。また、断水に備えた受水槽の容量や、防災備蓄品を保管する倉庫の有無なども確認しておくと、より安心です。

⑨ OAフロアの有無と床の仕様

すっきりとした配線で安全なオフィス環境を実現し、レイアウト変更にも柔軟に対応できるOAフロアは、現代のオフィスに不可欠な設備となりつつあります。OAフロアが設置されているかはもちろん、床下の有効寸法(高さ)も確認しましょう。配線量が多い場合は、十分な高さがないと収まりきらない可能性があります。また、サーバーラックや重量のある書庫などを設置する予定がある場合は、床の耐荷重(一般的には300kg/㎡程度)が十分かどうかも確認が必要です。

⑩ 天井の高さ

天井の高さは、オフィスの開放感や居心地を大きく左右します。建築基準法では居室の天井高は2.1m以上と定められていますが、一般的なオフィスビルでは2.6m〜2.8m程度が標準です。天井が低いと圧迫感があり、従業員の心理的なストレスに繋がることもあります。内見の際には、実際の空間の広がりを体感し、快適に過ごせるかどうかを確認しましょう。近年人気のスケルトン天井(天井板をなくし配管などをむき出しにするデザイン)は、より高い開放感が得られるメリットがあります。

⑪ 駐車場の有無と契約条件

営業車や役員車を保有している企業にとって、駐車場の確保は必須です。ビルに駐車場が付帯しているか、必要な台数を契約できるかを確認します。機械式駐車場の場合は、利用したい車種のサイズ(特に車高や車幅)が制限内に収まるか、必ず車検証で確認してください。また、月極の料金が近隣の相場と比較して妥当かどうかも検討しましょう。来客用の駐車スペースが確保されていると、顧客満足度の向上にも繋がります。

⑫ 給湯室やリフレッシュスペースの有無

従業員が休憩したり、昼食をとったりする給湯室やリフレッシュスペースは、福利厚生の観点から重要です。貸室内に専用の給湯スペースがあるのか、あるいは共用のリフレッシュラウンジが用意されているのかを確認します。共用スペースの場合、その広さや設備(自販機、ソファ、テーブルなど)、利用ルールもチェックしましょう。こうしたスペースは、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションを生む場としても機能し、組織の活性化に貢献します。

⑬ 防災設備の設置状況

消防法で定められた消火器や火災報知器、スプリンクラーなどが適切に設置・維持管理されているかは大前提です。それに加え、ビル独自の防災対策も確認しましょう。例えば、AED(自動体外式除細動器)がエントランスなどの共用部に設置されているか、災害時のための備蓄品(水、食料、毛布など)を保管する倉庫があるか、といった点です。こうした設備は、万が一の事態に従業員の命を守る上で非常に重要となります。

⑭ 建物の管理体制と清掃状況

ビルの資産価値や快適性は、日々の管理体制によって大きく左右されます。管理人(ビルマネージャー)や警備員が常駐している時間帯、緊急時の連絡体制を確認しましょう。また、エントランス、廊下、エレベーター、トイレといった共用部分の清掃が隅々まで行き届いているかは、そのビルの管理品質を判断する分かりやすい指標です。ゴミ置き場の管理状況などもチェックすると、より実態が見えてきます。清潔で手入れの行き届いたビルは、従業員のモチベーションだけでなく、企業のイメージアップにも繋がります。

⑮ 電話回線の容量とMDFの場所

ビジネスフォンの導入や多くの電話回線を必要とするコールセンター業務などを行う場合、電話回線のインフラ確認は不可欠です。ビル全体の通信回線が集約されるMDF室(主配電盤室)の場所と、そこから自社の専有部まで回線を引き込む際の工事ルールを確認しておく必要があります。また、ビルが収容できる電話回線の総量(ペア数)に空きがあるかも重要です。希望する回線数が確保できないといった事態を避けるため、事前にビル管理会社や通信事業者に確認を取りましょう。

働きやすさを左右する人気の設備ランキングTOP10

オフィス選びにおいて、従業員の働きやすさや満足度は、生産性の向上や人材定着に直結する重要な要素です。ここでは、多くの企業や従業員から特に支持されている人気の設備をランキング形式で紹介します。これらの設備がなぜ求められるのか、その背景にあるメリットとともに解説します。

| 順位 | 人気の設備 | 求められる理由・メリット |

|---|---|---|

| 1位 | 個別空調 | 快適な温度設定、時間外利用の自由度、省エネ効果 |

| 2位 | 光ファイバー対応 | 高速で安定した通信環境、業務効率の向上 |

| 3位 | 機械警備システム | 24時間365日の安心感、情報漏洩リスクの低減 |

| 4位 | 男女別トイレ | プライバシーの確保、女性従業員の働きやすさ向上 |

| 5位 | OAフロア | スッキリしたオフィス環境、レイアウト変更の容易さ |

| 6位 | 新耐震基準 | 従業員の安全確保、事業継続性の向上 |

| 7位 | ウォシュレット付きトイレ | 快適性の向上、従業員満足度の向上 |

| 8位 | エレベーター2基以上 | 朝の混雑緩和、待ち時間ストレスの軽減 |

| 9位 | 24時間利用可能 | 働き方の多様化への対応、緊急時の業務対応 |

| 10位 | 駐車場 | 営業車や通勤での利便性向上、荷物の搬入出 |

① 個別空調

ランキングの第1位は、圧倒的な支持を集める「個別空調」です。セントラル空調がビル全体の温度を均一に管理するのに対し、個別空調は貸室内で自由に温度や風量を設定できます。「暑がりの人」「寒がりの人」といった体感温度の個人差に対応できるため、従業員一人ひとりの快適性が向上します。また、残業や休日出勤の際にも、必要なエリアだけを稼働させることができるため、時間外利用の自由度が高く、無駄なエネルギーコストを削減できる点も大きなメリットです。

② 光ファイバー対応

ビジネスのデジタル化が加速する現代において、「光ファイバー対応」はもはや必須条件と言えるでしょう。クラウドサービスの利用、大容量データの送受信、Web会議の定着など、業務におけるインターネットの重要性はますます高まっています。高速で安定した通信環境は、業務効率に直接影響します。特にビル全体に光ファイバーが配線されている「光配線方式」の物件は、通信速度のボトルネックがなく、快適なネットワーク環境を構築できるため、非常に人気が高いです。

③ 機械警備システム

企業の資産や機密情報を守る「機械警備システム」は、第3位にランクインしました。セコムやALSOKといった警備会社と契約し、カードキーや生体認証による入退館管理や、各種センサーによる異常監視を行うシステムです。夜間や休日など、人がいない時間帯も24時間365日体制でオフィスを守ってくれる安心感は、経営者にとって大きな魅力です。情報漏洩リスクの低減や、内部不正の抑止力としても機能します。

④ 男女別トイレ

従業員のプライバシーと快適性を確保する上で、「男女別トイレ」は非常に重要な設備です。特に女性従業員にとっては、安心して利用できるパウダースペースの有無なども含め、働きやすさを測る大きな指標となります。近年はダイバーシティ&インクルージョン(D&I)の観点から、性別に関わらず誰もが利用しやすい多目的トイレ(だれでもトイレ)の設置を重視する企業も増えています。

⑤ OAフロア

床下に配線を収納できる「OAフロア」は、機能的で美しいオフィス空間作りに欠かせません。PCや電話のケーブルが床を這うことがなくなるため、見た目がスッキリするだけでなく、足を引っかけて転倒するなどの事故を防ぐことができます。また、デスクの配置換えやフリーアドレスデスクの導入が容易になるため、組織変更や働き方の変化に柔軟に対応できる点が高く評価されています。

⑥ 新耐震基準

従業員の安全を確保し、企業の事業継続性を高めるために、「新耐震基準」を満たしていることは最低限の条件として広く認識されています。1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物がこれに該当します。大地震が発生した際に、従業員の生命を守れるかどうかは、企業の社会的責任にも関わります。BCP(事業継続計画)を重視する企業ほど、新耐震基準はもちろんのこと、さらに上位の「制震」や「免震」構造を持つビルを積極的に選びます。

⑦ ウォシュレット付きトイレ

家庭での普及率が非常に高い「ウォシュレット(温水洗浄便座)」は、オフィスにおいても「あって当たり前」の設備となりつつあります。日々の快適性に直結するため、従業員満足度を左右する隠れた重要ポイントです。内見の際にウォシュレットがなくても、設置交渉が可能な場合もありますが、最初から完備されている物件の方が、手間もコストもかからず人気があります。

⑧ エレベーター2基以上

中規模以上のオフィスビルにおいて、「エレベーター2基以上」は重要な条件です。1基しかない場合、朝の出勤ラッシュ時に長蛇の列ができたり、1基がメンテナンスや故障で停止してしまうと移動が困難になったりするリスクがあります。エレベーターの待ち時間は、従業員の目に見えないストレスとなります。2基以上あれば、混雑が緩和され、万が一の際にも代替手段が確保できるため、安心感が高まります。

⑨ 24時間利用可能

フレックスタイム制の導入、グローバルな取引、ITシステムのメンテナンスなど、企業の働き方は多様化しています。「24時間利用可能」なオフィスは、こうした時間にとらわれない働き方を強力にサポートします。夜間や休日でも、セキュリティカード1枚で自由に出入りできる環境は、特にスタートアップ企業やIT関連企業、クリエイティブ系の企業から高いニーズがあります。

⑩ 駐車場

都心部では特に希少価値が高い「駐車場」も、根強い人気を誇る設備です。営業活動で車を頻繁に利用する企業や、役員用の送迎車が必要な企業にとっては必須の条件となります。また、公共交通機関でのアクセスが不便な立地の場合、従業員の通勤用としても重宝されます。ビルに駐車場が付帯していれば、近隣で月極駐車場を探す手間やコストを削減できます。

築年数が古いオフィスビルを選ぶ際の注意点

築年数が古いオフィスビル、いわゆる「築古ビル」は、新築や築浅のビルに比べて賃料が割安であるなど、コスト面でのメリットがあります。しかし、その一方で設備面に様々な課題やリスクを抱えている可能性があり、契約前には慎重な確認が不可欠です。ここでは、築古ビルを選ぶ際に特に注意すべき2つの重要なポイントについて詳しく解説します。

設備の耐用年数と更新履歴を確認する

オフィスビルの設備には、それぞれ「耐用年数」があります。これは税法上の減価償却期間を示す「法定耐用年数」とは別に、物理的に安全かつ快適に使用できる期間の目安を指します。例えば、空調設備や給排水管、エレベーターといった主要な設備は、おおむね15年〜30年で大規模な修繕や更新が必要になると言われています。

築古ビルを検討する際に最も重要なのは、これらの主要な設備がいつ設置され、過去にどのような更新工事が行われてきたか、そして将来的な更新計画はどうなっているかを確認することです。この確認を怠ると、入居後に思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

【確認すべき主な設備とリスク】

- 空調設備: 更新されていない古い空調は、効きが悪い、運転音が大きい、頻繁に故障するといった問題が起こりがちです。入居後に大規模な更新工事が始まると、夏場や冬場に数日間空調が使えなくなるなど、業務に深刻な支障をきたす恐れがあります。

- 給排水設備: 水道管の老朽化は、赤水の発生や漏水の原因となります。特に、床下や壁内に埋設された配管の更新工事は、床や壁を剥がす大掛かりなものになり、騒音や振動、断水などを伴います。

- 電気設備: 旧式の電気設備は、現代のオフィスが必要とする電力容量に対応できない場合があります。増設が困難なケースも多く、事業の拡大に支障が出る可能性があります。

- エレベーター: 古いエレベーターは、動作が遅い、頻繁に故障するなどの問題に加え、最新の安全基準を満たしていない可能性があります。リニューアル工事には数ヶ月単位の期間が必要となり、その間は利用できる基数が減って大きな不便を強いられます。

これらの情報を確認するためには、ビルオーナーや管理会社に対して、「大規模修繕計画書」や過去の「工事履歴」の提出を求めることが有効です。信頼できるビルであれば、これらの書類を開示してくれるはずです。もし開示を拒まれたり、計画自体が存在しなかったりする場合は、そのビルの管理体制に問題がある可能性も考えられます。入居中に発生した大規模修繕の費用が、共益費の値上げという形でテナントに転嫁されるケースもあるため、契約前に修繕積立金の状況なども含めて確認しておくことが賢明です。

旧耐震基準の建物ではないか確認する

コスト以上に優先すべきなのが、従業員の生命と安全です。建物の耐震性能は、その観点から絶対に妥協してはならないポイントです。日本の建築物の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日を境に大きく変更されました。

- 旧耐震基準(1981年5月31日までの建築確認): 震度5強程度の揺れで倒壊しないことを基準としています。震度6以上の大地震に対する規定は明確ではありませんでした。

- 新耐震基準(1981年6月1日以降の建築確認): 震度6強から7程度の大地震でも倒壊・崩壊しないことを目標としています。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、新耐震基準で建てられたビルの被害は比較的軽微であったことが報告されており、その有効性が証明されています。参照:国土交通省「新耐震基準の概要」

築古ビルを検討する際には、その建物が「新耐震基準」で建てられているか、それとも「旧耐震基準」のままなのかを必ず確認してください。これは、建物の完成日ではなく、「建築確認済証」に記載されている「建築確認日」で判断します。

旧耐震基準のビルであっても、その後に耐震診断を行い、必要な「耐震補強工事」を実施していれば、安全性は向上しています。その場合は、いつ、どのような内容の補強工事が行われたのか、そしてそれを証明する書類(耐震改修証明書など)があるかを確認することが重要です。

しかし、何の対策も施されていない旧耐震基準のビルは、大地震発生時に倒壊し、従業員の生命を危険に晒すだけでなく、事業資産のすべてを失うという取り返しのつかない事態を招くリスクを抱えています。賃料がいくら安くても、安全という基盤がなければ、企業活動は成り立ちません。BCP(事業継続計画)やCSR(企業の社会的責任)の観点からも、原則として新耐震基準を満たしたビルを選ぶことを強く推奨します。もし、やむを得ず旧耐震ビルを選択肢に入れる場合は、そのリスクを十分に理解した上で、専門家による詳細な調査を行うなど、最大限の注意を払う必要があります。