働き方の多様化が進む現代において、企業は従業員にとってより魅力的で生産性の高い労働環境を提供する必要に迫られています。その解決策の一つとして注目を集めているのが「サテライトオフィス」です。本社や主要な拠点とは別に設置されるこの小規模なオフィスは、従業員の通勤負担軽減やワークライフバランスの向上、さらには事業継続計画(BCP)対策やコスト削減など、企業側にも多くのメリットをもたらします。

しかし、いざサテライトオフィスを導入しようとしても、「テレワークや支店とは何が違うのか」「どのような種類があり、自社にはどれが合っているのか」「料金相場はどのくらいで、契約時に何に注意すれば良いのか」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

本記事では、サテライトオフィスの賃貸契約を検討している企業の担当者様に向けて、基礎知識から具体的な選び方、料金相場、おすすめのサービスまでを網羅的に解説します。この記事を読めば、サテライトオフィス導入に関するあらゆる疑問が解消され、自社の目的や課題に最適なオフィス選びを実現するための具体的なアクションプランを描けるようになります。

目次

サテライトオフィスとは

サテライトオフィスとは、企業が本社や主要な事業拠点から離れた場所に設置する小規模なオフィスのことを指します。「サテライト(satellite)」は英語で「衛星」を意味し、本社を中心(惑星)としたときに、その周りを回る衛星のように存在するオフィス、というイメージから名付けられました。

主な目的は、従業員が自宅の近くやアクセスの良い場所で働ける環境を提供することにあります。これにより、満員電車での長距離通勤から解放され、従業員のワークライフバランスを向上させることができます。また、企業にとっては、本社オフィスの規模を最適化することによるコスト削減や、災害時などに事業を継続するためのリスク分散(BCP対策)といった戦略的なメリットも期待できます。

サテライトオフィスは、単なる「働く場所」の提供に留まりません。集中して作業に取り組める執務スペースはもちろん、Web会議用の個室ブース、打ち合わせに使える会議室、リフレッシュのための休憩スペースなど、本社オフィスと同等、あるいはそれ以上に快適で機能的な設備を備えている場合が多く、従業員の生産性向上に直接的に貢献する可能性を秘めています。

近年では、働き方改革の推進や新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、多くの企業がサテライトオフィスの導入を加速させています。これは一過性のトレンドではなく、地理的な制約にとらわれない優秀な人材の確保や、多様な働き方の実現を目指す上で、不可欠な経営戦略の一つとして定着しつつあります。

テレワークとの違い

サテライトオフィスとテレワークは密接に関連していますが、その意味するところは異なります。これらの違いを正確に理解することが、適切な働き方改革を推進する第一歩となります。

テレワーク(Telework)とは、「tele(離れた場所で)」と「work(働く)」を組み合わせた造語で、情報通信技術(ICT)を活用して、場所や時間にとらわれずに柔軟に働く形態そのものを指す広い概念です。総務省では、テレワークを以下の3つの形態に分類しています。

- 在宅勤務: 従業員が自宅を就業場所とする働き方。

- モバイルワーク: 顧客先や移動中の交通機関など、特定の場所にこだわらずに働く形態。ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを活用します。

- サテライトオフィス勤務: 本社以外のオフィススペースで働く形態。

つまり、サテライトオフィス勤務は、テレワークという大きな枠組みの中に含まれる一つの具体的な働き方です。テレワークが「働き方という概念」であるのに対し、サテライトオフィスは「働くための物理的な場所・施設」を指します。

| 項目 | テレワーク | サテライトオフィス |

|---|---|---|

| 定義 | ICTを活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方(概念) | 本社から離れた場所に設置された小規模なオフィス(物理的な場所) |

| 就業場所 | 自宅、移動中、カフェ、サテライトオフィスなど様々 | 契約した特定のオフィス施設 |

| 位置づけ | 在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務などを包括する上位概念 | テレワークを実現するための一つの手段・選択肢 |

| メリット | 柔軟な働き方の実現、ワークライフバランスの向上 | 集中できる環境、充実した設備、セキュリティの確保 |

| 課題 | 環境整備(通信、デスク等)の個人差、セキュリティリスク、孤独感 | 利用コストの発生、コミュニケーションの工夫が必要 |

在宅勤務の場合、通信環境や執務スペースの確保は従業員個人に委ねられることが多く、家庭環境によっては集中しにくいという課題があります。一方、サテ行イトオフィスを利用すれば、企業が用意したセキュリティが確保され、高速Wi-Fiや複合機、会議室といった業務に必要な設備が整った環境で、集中して仕事に取り組むことができます。

したがって、企業がテレワーク制度を導入する際には、在宅勤務やモバイルワークだけでなく、選択肢の一つとしてサテライトオフィスを用意することが、従業員の多様なニーズに応え、制度全体の満足度と生産性を高める上で非常に効果的です。

支社・支店との違い

サテライトオフィスは、支社や支店とも明確に異なります。どちらも本社から離れた場所に設置される拠点という点では共通していますが、その目的、機能、規模、権限において大きな違いがあります。

支社や支店は、特定のエリアにおける営業、マーケティング、顧客サポートといった事業活動を自己完結的に行うための拠点です。多くの場合、その地域での事業拡大や収益確保をミッションとしており、支社長や支店長といった責任者が配置され、一定の意思決定権限や人事権、予算を持っています。数十人から数百人規模の従業員が所属し、複数の部署で構成されるなど、組織としての独立性が高いのが特徴です。

一方、サテライトオフィスの主な目的は、従業員に対する「働く場所の提供」です。本社に所属する従業員が、通勤の利便性などを理由に利用することが前提であり、それ自体が独立した事業機能や意思決定権限を持つことは通常ありません。あくまでも本社の機能を補完・分散させるための施設という位置づけです。そのため、常駐する管理者は最小限か、あるいは不在の場合もあり、従業員数も数名から数十名程度の小規模なものが中心となります。

| 項目 | 支社・支店 | サテライトオフィス |

|---|---|---|

| 主な目的 | 特定エリアでの事業活動、収益確保 | 従業員の利便性向上、働く場所の提供 |

| 主な機能 | 営業、マーケティング、開発など独立した事業機能 | 本社業務を行うための執務機能(働く場所) |

| 組織・権限 | 独立した組織。意思決定権限や人事権を持つことが多い。 | 本社組織の一部。独立した権限は持たないことが多い。 |

| 利用者 | その拠点に所属する従業員 | 主に本社や他拠点に所属する従業員 |

| 規模 | 中規模〜大規模(数十名〜数百名以上) | 小規模(数名〜数十名) |

| 設置の考え方 | 事業戦略・エリア戦略に基づく恒久的な拠点 | 働き方改革・BCP対策などに基づく柔軟な拠点 |

例えば、ある企業が大阪市場を開拓するために拠点を設ける場合、営業部門やマーケティング部門を配置し、関西エリアの戦略立案から実行までを担わせるのであれば、それは「関西支社」となります。

しかし、同じ企業が、関西在住の従業員の通勤負担を軽減し、採用競争力を高めるために大阪駅近くにオフィススペースを確保する場合、それは「サテライトオフィス」です。利用者は本社所属のエンジニアや企画職の社員で、彼らはそこで本社と連携しながら自身の業務を進めます。

このように、「事業を軸に場所を決める」のが支社・支店、「働く人(従業員)を軸に場所を決める」のがサテライトオフィスと理解すると、その違いがより明確になるでしょう。

サテライトオフィスの種類

サテライトオフィスは、その目的や特性に応じて、いくつかの種類に分類できます。代表的な分類軸は「設置場所」と「契約形態」です。これらの種類を理解することで、自社の目的や従業員のニーズに最も合致したサテライトオフィスはどれかを具体的に検討できるようになります。

設置場所による分類

サテライトオフィスをどこに設置するかは、その導入目的と密接に関わっています。設置場所によって、オフィスの主な利用者や期待される効果が大きく異なるためです。一般的に、「都市型」「郊外型」「地方型」の3つに大別されます。

都市型サテライトオフィス

都市型サテライトオフィスは、都心部の主要駅周辺やビジネスエリアに設置されるオフィスです。本社が郊外にある企業が、都心での営業活動や取引先との打ち合わせの利便性を高めるために設置するケースが多く見られます。

【主な目的とメリット】

- 営業効率の向上: 顧客訪問や打ち合わせの際の移動時間を大幅に削減できます。訪問の合間にオフィスに戻って資料作成やメール対応を行うなど、隙間時間を有効活用できます。

- 交通の利便性: 主要な交通ハブに位置するため、様々なエリアから従業員が集まりやすく、部門を横断したプロジェクトの拠点としても活用できます。

- 採用競争力の強化: 都心での勤務を希望する求職者に対して、魅力的な勤務地を提示できます。

【具体例】

郊外に本社を構えるメーカーが、都心の大手顧客との商談を円滑に進めるため、東京駅や品川駅の近くに小規模なオフィスを設置するようなケースがこれに該当します。営業担当者は、朝からこのオフィスに出社し、日中の顧客訪問をこなし、夕方オフィスに戻って報告書を作成してから帰宅する、といった働き方が可能になります。

郊外型サテライトオフィス

郊外型サテライトオフィスは、都心から少し離れたベッドタウンなど、従業員の居住エリアの近くに設置されるオフィスです。職住近接を実現し、従業員のワークライフバランスを向上させることが最大の目的です。

【主な目的とメリット】

- 通勤負担の劇的な軽減: 満員電車での長時間通勤から解放されることで、従業員の身体的・精神的ストレスが大幅に軽減されます。

- ワークライフバランスの向上: 通勤時間が短縮された分、育児や介護、自己啓発、趣味など、プライベートな時間を充実させることができます。これにより、従業員満足度やエンゲージメントの向上が期待できます。

- 離職防止と人材定着: 育児や介護といったライフイベントに直面した従業員も、働き続けやすくなります。

【具体例】

都心に本社を持つIT企業が、従業員が多く住む横浜市やさいたま市、千葉市の駅近くにオフィスを設置するケースです。従業員は、わざわざ都心の満員電車に乗ることなく、自宅近くのオフィスで本社と同じように業務に取り組めます。特に子育て世代の従業員にとっては、子供の送り迎えと仕事の両立がしやすくなるなど、非常に大きなメリットがあります。

地方型サテライトオフィス

地方型サテライトオフィスは、地方都市や、場合によっては自然豊かなリゾート地などに設置されるオフィスです。都市部の人材を地方へ還流させるU/Iターンの促進、地方創生への貢献、BCP対策など、より戦略的な目的で設置されることが多いのが特徴です。

【主な目的とメリット】

- BCP(事業継続計画)対策: 首都直下型地震などの大規模災害が発生し、本社の機能が停止した場合でも、地方の拠点で事業を継続できます。リスク分散の観点で非常に重要です。

- 優秀な地方人材の確保: 地方に住みながら都市部の企業で働きたいというニーズに応えることで、優秀な人材の採用機会が広がります。

- 新規事業の創出・コスト削減: 地方の特産品を活かした新規事業のテストマーケティングや、都市部に比べて安価なオフィス賃料・人件費によるコスト削減も期待できます。

- 地方創生への貢献: 地方での雇用創出や関係人口の増加を通じて、地域経済の活性化に貢献するという社会的意義もあります。

【具体例】

東京に本社を置くソフトウェア開発会社が、徳島県や福岡県などに開発拠点を設けるケースが挙げられます。これにより、首都圏のエンジニア不足に対応し、優秀な地方のIT人材を獲得できます。また、自治体がサテライトオフィス誘致に積極的で、補助金などの支援制度を用意している場合も多く、これを活用することで導入コストを抑えることも可能です。

契約形態による分類

サテライトオフィスを確保する方法は、大きく分けて「自社で賃貸契約する専用型」と「外部サービスを利用する共用型」の2種類があります。それぞれにコスト構造やメリット・デメリットが異なるため、自社の利用規模や頻度、セキュリティ要件などを考慮して選択する必要があります。

自社で賃貸契約する専用型

自社で賃貸契約する専用型とは、一般的なオフィスビルの一室などを自社専用のサテライトオフィスとして賃貸借契約を結ぶ方法です。内装やレイアウト、ネットワーク環境、セキュリティ対策などをすべて自社の裁量で自由に設計できるのが最大の特徴です。

【メリット】

- 高いセキュリティ: 自社専用のネットワークを構築し、入退室管理も厳格に行えるため、機密情報を取り扱う業務にも適しています。

- 自由なカスタマイズ: 企業文化を反映した内装デザインや、業務内容に最適化された独自のレイアウトが可能です。

- ブランディング効果: ビルに社名を掲げることができ、そのエリアでの企業のプレゼンスを高める効果も期待できます。

【デメリット】

- 高額な初期費用と運用コスト: 敷金・礼金、仲介手数料、内装工事費、オフィス家具購入費など、多額の初期投資が必要です。また、月々の賃料や光熱費、通信費などの固定費も高額になります。

- 導入までに時間がかかる: 物件探しから契約、内装工事、インフラ整備まで、開設までに数ヶ月単位の時間がかかります。

- 柔軟性に欠ける: 一度契約すると、従業員数の増減に合わせて簡単に拡張・縮小することが難しく、中途解約には違約金が発生します。

外部サービスを利用する共用型

外部サービスを利用する共用型とは、レンタルオフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースといった、専門の運営事業者が提供する施設を利用する方法です。複数の企業や個人が同じ施設を共有する形態が一般的です。

【メリット】

- 低コストかつスピーディな導入: 敷金・礼金が不要な場合が多く、初期費用を大幅に抑えられます。オフィス家具やインターネット回線、複合機などもあらかじめ用意されているため、契約後すぐに利用を開始できます。

- 高い柔軟性: 利用人数や期間に応じて、柔軟にプランを変更したり、契約・解約したりすることが容易です。1名から、1ヶ月単位での契約が可能なサービスも多くあります。

- 充実した共用設備: 会議室やラウンジ、カフェスペース、電話ブースなど、自社で用意するにはコストがかかる設備を共用で利用できます。

【デメリット】

- セキュリティ面の懸念: 他の利用者とネットワークやスペースを共有するため、専用型に比べて情報漏洩のリスクは高まります。個室プランやプライベートネットワークオプションなどを利用して対策する必要があります。

- カスタマイズ性の低さ: 内装やレイアウトを自由に変更することは基本的にできません。

- 他の利用者の影響: 共用スペースでは、他の利用者の話し声や物音が気になる場合があります。

| 項目 | 自社で賃貸契約する専用型 | 外部サービスを利用する共用型 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 高い(敷金、礼金、内装工事費など) | 低い(入会金、保証金程度) |

| 月額費用 | 高い(賃料、共益費、光熱費など) | 比較的安い(プラン料金に含まれることが多い) |

| 導入スピード | 遅い(数ヶ月〜) | 速い(最短即日〜) |

| 柔軟性 | 低い(長期契約、拡張・縮小が困難) | 高い(短期契約、プラン変更が容易) |

| セキュリティ | 高い(自社で自由に設計可能) | 注意が必要(共用環境) |

| カスタマイズ性 | 高い(レイアウト、内装が自由) | 低い(既存の設備を利用) |

| おすすめの企業 | 大人数で常時利用、機密性の高い業務、ブランディング重視 | 少人数、利用頻度が変動、コストを抑えたい、迅速に導入したい |

どちらの形態を選ぶかは、サテライトオフィスの導入目的や利用規模に大きく依存します。例えば、数十人規模の従業員が恒常的に利用し、かつ機密性の高い開発業務を行うのであれば「専用型」が適しているかもしれません。一方、数名の営業担当者が外出先での隙間時間に利用したり、複数のエリアに従業員が分散しているため多拠点のオフィスを柔軟に使いたい、といったニーズであれば「共用型」が圧倒的に有利です。

サテライトオフィスを導入するメリット

サテライトオフィスの導入は、単に働く場所を増やすというだけではありません。従業員、企業、そして社会全体にとって、多岐にわたるメリットをもたらす戦略的な一手となり得ます。ここでは、主な6つのメリットについて詳しく解説します。

従業員満足度の向上

サテライトオフィス導入による最も直接的で大きなメリットは、従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)の向上です。特に、郊外型サテライトオフィスは従業員の生活の質を大きく変えるポテンシャルを秘めています。

最大の要因は、通勤時間の短縮です。総務省の調査によると、首都圏における片道の平均通勤時間は約1時間にも及びます(参照:総務省統計局「平成28年社会生活基本調査」)。往復で2時間、これを週5日続けると10時間にもなります。この時間が自宅近くのサテライトオフィスを利用することで大幅に短縮されれば、従業員は大きな恩恵を受けます。

短縮された時間は、家族と過ごす時間、趣味や自己啓発、十分な睡眠時間の確保など、プライベートの充実に充てることができます。これにより、仕事と私生活の調和、すなわちワークライフバランスが改善され、心身の健康増進にも繋がります。結果として、仕事に対するモチベーションが高まり、企業へのエンゲージメント(愛着や貢献意欲)も深まるでしょう。

また、「自宅では集中できないが、本社まで行くのは遠い」という従業員にとって、サテライトオフィスは理想的な「第三の場所」となります。企業がこうした選択肢を提供することは、従業員一人ひとりの事情に寄り添い、大切にしているというメッセージとなり、信頼関係の構築にも寄与します。

生産性の向上

従業員満足度の向上は、企業の生産性向上と密接に結びついています。サテライトオフィスの導入が、どのようにして生産性を高めるのか、具体的なメカニズムを見ていきましょう。

第一に、通勤ストレスからの解放が挙げられます。満員電車に揺られるストレスは、従業員の集中力や創造性を大きく削ぎます。通勤だけで疲弊してしまい、始業時にはすでにパフォーマンスが落ちている、という経験を持つ人も少なくないでしょう。サテライトオイスの利用でこのストレスがなくなれば、従業員はフレッシュな状態で業務を開始でき、一日を通して高いパフォーマンスを維持しやすくなります。

第二に、集中できる環境の確保です。本社オフィスでは、周囲の話し声や頻繁な割り込み業務によって、集中力が途切れがちになることがあります。サテライトオフィス、特に個室や集中ブースが完備された施設を利用すれば、思考を要する企画業務や資料作成、プログラミングなどの作業に没頭できます。タスクに応じて働く場所を選ぶ「ABW(Activity Based Working)」の考え方を実践しやすくなり、業務効率が向上します。

第三に、移動時間の削減による業務時間の創出です。特に営業職の場合、都市型サテライトオフィスを活用することで、顧客訪問の合間の移動時間を有効活用できます。わざわざ本社に戻ることなく、最寄りのサテライトオフィスでメール対応や報告書作成を済ませられるため、1日に対応できる案件数を増やすことも可能です。

これらの要因が組み合わさることで、従業員一人ひとりのパフォーマンスが最大化され、組織全体の生産性向上に繋がるのです。

優秀な人材の確保・離職防止

労働人口が減少する現代において、優秀な人材の獲得と定着は、企業の持続的な成長に不可欠な最重要課題です。サテライトオフィスは、この人材戦略においても強力な武器となります。

まず、採用における地理的な制約を取り払うことができます。本社が東京にあっても、地方型サテライトオフィスを設置すれば、その地域に住む優秀な人材を「勤務地の問題」で諦める必要がなくなります。UターンやIターンを希望する人材や、地方の生活環境を重視するクリエイターやエンジニアなど、これまでアプローチできなかった層にもリーチできるようになり、採用競争において大きなアドバンテージとなります。

次に、ライフステージの変化に対応した柔軟な働き方を提供できるため、離職防止に絶大な効果を発揮します。例えば、結婚や配偶者の転勤で遠隔地へ引っ越すことになった社員も、転居先の近くにサテライトオフィスがあれば、退職せずに働き続けることが可能です。また、育児や介護と仕事の両立も、職住近接を実現する郊外型サテライトオフィスがあれば格段にしやすくなります。企業にとって大きな損失である、経験豊富な社員の離職を防ぎ、人材の定着率を高めることができます。

「多様な働き方を許容する先進的な企業」というイメージは、ブランディングにも繋がり、求職者にとって大きな魅力となります。サテライトオフィスという選択肢があることは、従業員を大切にする企業文化の証であり、優秀な人材を引きつけ、繋ぎ止めるための重要な要素となるのです。

オフィスコストの削減

サテライトオフィスの導入は、一見するとコスト増に見えるかもしれませんが、長期的かつ戦略的な視点で見ると、本社オフィスのあり方を見直すことで、トータルでのオフィスコスト削減に繋がる可能性があります。

サテライトオフィスの導入によって従業員の出社率が低下すれば、本社オフィスに必要な座席数も減少します。例えば、全従業員分の座席を確保するのではなく、出社率に合わせてフリーアドレス制を導入し、座席数を7割程度に抑えることができれば、オフィス面積を大幅に縮小できます。

この「オフィスのダウンサイジング」は、特に賃料の高い都心部に本社を構える企業にとって、大きなインパクトを持ちます。オフィス面積を縮小してより賃料の安いビルに移転したり、同じビル内で減床したりすることで、月々の賃料や共益費といった固定費を劇的に削減できます。

さらに、本社機能の一部を、賃料の安い地方のサテライトオフィスに移管することも有効です。バックオフィス部門などを地方に移すことで、オフィスコストと人件費の両方を最適化できる可能性があります。

もちろん、サテライトオフィスの利用料という新たなコストは発生します。しかし、本社オフィスの賃料削減効果がそれを上回るケースは少なくありません。重要なのは、本社とサテライトオフィスを一体のものとして捉え、オフィス戦略全体を最適化する視点を持つことです。

BCP(事業継続計画)対策

BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)とは、自然災害、大規模なシステム障害、パンデミックなどの緊急事態が発生した際に、中核となる事業を中断させず、あるいは中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための計画です。サテライトオフィスの導入は、このBCP対策として極めて有効です。

もし企業が本社一箇所にすべての機能と人材を集中させていた場合、首都直下型地震や南海トラフ地震のような大規模災害で本社が被災すると、事業活動は完全に停止してしまいます。復旧には多大な時間とコストがかかり、最悪の場合、事業の継続自体が困難になるリスクさえあります。

しかし、本社から物理的に離れた場所にサテライトオフィスを設置しておくことで、拠点を分散し、リスクを低減できます。特に地方型サテライトオフィスは、首都圏での災害リスクに対するヘッジとして非常に効果的です。本社が機能不全に陥っても、地方のサテライトオフィスで業務を継続し、顧客への影響を最小限に食い止めることができます。

また、災害時だけでなく、交通機関が麻痺するような大雪や台風、あるいは新たな感染症の流行といった事態においても、従業員は無理に出社することなく、自宅近くのサテライトオフィスで安全に業務を続けることができます。

このように、サテライトオフィスは企業のレジリエンス(回復力・強靭性)を高め、不確実性の高い時代を生き抜くための重要なインフラとしての役割を果たすのです。

新規顧客の開拓・地方創生への貢献

地方型サテライトオフィスは、単なるコスト削減やBCP対策に留まらず、新たなビジネスチャンスの創出や、企業の社会的責任(CSR)を果たす上でも重要な意味を持ちます。

地方に拠点を構えることで、これまでリーチできなかったその地域の企業や消費者との接点が生まれます。地域のニーズを肌で感じ、それを元にした商品開発やサービス展開を行うことで、新たな市場を開拓できる可能性が広がります。地元の企業や大学、自治体との連携(産学官連携)が生まれ、革新的なイノベーションに繋がることも期待できます。

また、地方にオフィスを設けて雇用を創出することは、地域経済の活性化に直接的に貢献します。都市部からの移住者が増えれば、地域の人口減少問題の緩和にも繋がります。こうした活動は、企業イメージの向上に繋がり、ESG(環境・社会・ガバナンス)経営を重視する投資家からの評価も高まります。

「地方創生」という大きな社会課題に対して、一企業として貢献できることは、従業員の働く意義や誇りにも繋がるでしょう。ビジネスの成長と社会貢献を両立させる戦略的な一手として、地方型サテライトオフィスの価値はますます高まっています。

サテライトオフィス導入のデメリットと対策

サテライトオフィスは多くのメリットをもたらす一方で、導入と運用にあたってはいくつかの課題、すなわちデメリットも存在します。しかし、これらの課題は、あらかじめ認識し、適切な対策を講じることで乗り越えることが可能です。ここでは、代表的な3つのデメリットとその具体的な対策について詳しく解説します。

コミュニケーション不足に陥りやすい

従業員が本社、自宅、サテライトオフィスなど、物理的に分散して働くようになると、最も懸念されるのがコミュニケーションの問題です。

【デメリットの詳細】

- 偶発的なコミュニケーションの減少: 本社オフィスであれば、廊下ですれ違った時や休憩スペースでの何気ない会話から、新しいアイデアが生まれたり、他部署の情報を得られたりすることがあります。こうした「セレンディピティ(偶発的な出会いから生まれる幸運)」が失われがちになります。

- 情報格差の発生: チャットやメールが主体のコミュニケーションでは、重要な情報の伝達漏れや、意図が正確に伝わらないといった問題が起こりやすくなります。本社勤務者とサテライトオフィス勤務者の間に、情報格差や心理的な壁が生まれる可能性があります。

- チームの一体感の希薄化: 顔を合わせる機会が減ることで、チームとしての一体感が薄れ、孤独感を感じる従業員が出てくることもあります。特に、新入社員や中途入社者が組織に馴染むのが難しくなるという課題も指摘されています。

【対策】

これらのコミュニケーション課題を克服するためには、意図的にコミュニケーションの機会を創出し、円滑にするための仕組みづくりが不可欠です。

- コミュニケーションツールの積極活用:

- ビジネスチャット: SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールを導入し、業務連絡だけでなく、雑談用のチャンネルを作成するなど、気軽に発言できる場を設けます。

- Web会議システム: ZoomやGoogle Meetなどを活用し、定例ミーティングは必ずオンラインで実施します。カメラをオンにすることを推奨し、顔を見ながら話す機会を確保します。

- バーチャルオフィス: oViceやSococoといったバーチャルオフィスツールを導入するのも効果的です。仮想空間上のオフィスに従員それぞれのアバターが集まり、近くのアバターに話しかけるだけで会話が始まるため、オフィスにいるような偶発的なコミュニケーションを再現しやすくなります。

- コミュニケーションルールの設定:

- 定期的な1on1ミーティング: 上司と部下が週に1回、あるいは隔週で30分程度の1on1ミーティングを実施し、業務の進捗だけでなく、キャリアの悩みや心身のコンディションについて話す機会を設けます。

- 朝会・夕会の実施: チーム単位で毎朝5〜10分程度の短いミーティングを行い、その日のタスクや課題を共有します。これにより、チーム全体の動きが可視化されます。

- レスポンスルールの明確化: チャットやメールの返信期限(例:24時間以内)を設けるなど、円滑な意思疎通のためのルールを定めます。

- オフラインでの交流機会の確保:

- 定期的な出社日の設定: 週に1回や月に数回、チーム全員が本社に集まる「チームデー」を設定し、対面でのディスカッションやランチ会を実施します。

- 全社イベントの開催: 四半期ごとのキックオフミーティングや懇親会など、全従業員が顔を合わせる機会を設けることで、組織としての一体感を醸成します。

重要なのは、ツールとルール、そしてリアルの機会をバランス良く組み合わせ、ハイブリッドな働き方に最適化されたコミュニケーション文化を構築していくことです。

労務管理が複雑になる

従業員の働く場所が多様化すると、勤怠管理や労働時間の把握といった労務管理が複雑化します。これは、企業のコンプライアンス遵守において非常に重要な課題です。

【デメリットの詳細】

- 労働時間の実態把握の困難化: 従業員の働き方が見えにくくなるため、始業・終業時刻を正確に把握することが難しくなります。これにより、知らないうちに長時間労働が発生したり、サービス残業が常態化したりするリスクがあります。

- 中抜けや休憩の管理: サテライトオフィスでの勤務中に、私用で一時的に業務を離れる「中抜け」をどう扱うかなど、新たな勤怠ルールの設定が必要になります。

- 健康管理・メンタルヘルスケア: 上司が部下の様子を直接見ることができないため、体調の変化やメンタルヘルスの不調に気づきにくくなります。孤独感からストレスを抱え込む従業員も出やすくなります。

【対策】

これらの労務管理上の課題に対応するためには、テクノロジーの活用と明確なルール設定が鍵となります。

- 勤怠管理システムの導入:

- PCのログオン・ログオフ時間と連動して自動的に打刻できるシステムや、GPS機能付きのスマートフォンアプリで打刻できる勤怠管理システムを導入します。これにより、客観的かつ正確な労働時間管理が可能になります。

- 長時間労働の兆候がある従業員に対しては、システムが自動的にアラートを出す機能も有効です。

- サテライトオフィス勤務に関する就業規則の整備:

- サテライトオフィス勤務を正式な制度として位置づけ、対象者、利用手続き、費用負担、服務規律などを就業規則や関連規程に明記します。

- 始業・終業時刻の報告方法、時間外労働の申請ルール、中抜けの際の取り扱いなどを具体的に定め、全従業員に周知徹底します。

- 「事業場外みなし労働時間制」や「フレックスタイム制」、「裁量労働制」など、自社の業務実態に合った労働時間制度の導入も検討します。

- 健康管理・メンタルヘルスケアの強化:

- 定期的なオンラインでの1on1ミーティングを通じて、上司が部下の業務負荷や健康状態をヒアリングする機会を設けます。

- 産業医やカウンセラーによるオンラインでの健康相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる体制を整えます。

- ストレスチェックの結果を活用し、高ストレス者へのフォローを手厚く行うなど、予防的なメンタルヘルス対策を推進します。

従業員の自己申告だけに頼るのではなく、システムとルールによって客観的な管理体制を構築し、きめ細やかなケアを行うことが、健全なサテライトオフィス運用に繋がります。

情報セキュリティのリスクが高まる

業務を行う場所が社外に広がることで、情報漏洩やサイバー攻撃といったセキュリティリスクは確実に高まります。これは、企業の信頼を揺るがしかねない重大な問題です。

【デメリットの詳細】

- 物理的な盗難・紛失: PCやスマートフォン、USBメモリ、紙の資料などを社外に持ち出す機会が増えるため、移動中やサテライトオフィスでの置き忘れによる紛失や盗難のリスクが高まります。

- 覗き見(ショルダーハッキング): 共用型のサテライトオフィスでは、背後からPCの画面を覗き見られたり、機密情報に関する電話の内容を聞かれたりするリスクがあります。

- 不正アクセス・ウイルス感染: 安全性が確認されていない公衆Wi-Fiに接続することで、通信内容を傍受されたり、マルウェアに感染したりするリスクがあります。自宅のWi-Fiルーターのセキュリティ設定が不十分な場合も同様です。

【対策】

これらの多様なセキュリティリスクに対応するためには、技術的対策、物理的対策、そして人的対策(ルールと教育)を組み合わせた多層的な防御が必要です。

- 技術的対策(ITセキュリティの強化):

- VPN(Virtual Private Network): 社内ネットワークにアクセスする際は、必ずVPN接続を義務化し、通信を暗号化します。

- ゼロトラスト・セキュリティ: 「社内は安全、社外は危険」という従来の境界型防御ではなく、「すべてのアクセスを信用しない(ゼロトラスト)」という考え方に基づき、デバイスやユーザーごとに厳格な認証・認可を行う仕組みを導入します。

- デバイス管理(MDM/EMM): 会社が支給するPCやスマートフォンを一元管理し、リモートでのデータ消去(リモートワイプ)や、アプリケーションのインストール制限などを行えるようにします。

- セキュリティソフトの導入: ウイルス対策ソフトやEDR(Endpoint Detection and Response)を導入し、マルウェア感染や不正な挙動を検知・防御します。

- 物理的対策:

- PCの画面フィルター: 覗き見を防止するためのプライバシーフィルターの使用を義務化します。

- クリアデスク・クリアスクリーン: 離席する際は必ずPCをロックし、机の上には機密情報が記載された書類を放置しない「クリアデスク」を徹底します。

- セキュリティワイヤー: PCの盗難を防止するため、セキュリティワイヤーの使用を推奨します。

- 人的対策(ルールと教育):

- 情報セキュリティポリシーの策定: サテライトオフィス勤務における情報資産の取り扱いルールを明確に定め、全従業員に周知します。

- セキュリティ教育・研修の実施: 定期的にセキュリティ研修を行い、最新の脅威や具体的な対策方法について従業員の意識を高めます。フィッシング詐欺メールの訓練なども効果的です。

- インシデント発生時の報告ルール: 紛失やウイルス感染などのセキュリティインシデントが発生した際に、速やかに報告するための手順と連絡先を明確にしておきます。

サテライトオフィスを導入する上で、セキュリティ対策は最も重要な投資の一つです。利便性を追求するあまり、セキュリティ対策を疎かにすると、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

サテライトオフィスの料金相場

サテライトオフィスの導入を検討する上で、最も気になるのがコスト面でしょう。料金体系は、前述した「共用型(レンタルオフィス等)」を利用するのか、「専用型(個別賃貸)」で契約するのかによって大きく異なります。ここでは、それぞれの料金相場について、初期費用と月額費用に分けて解説します。

レンタルオフィスやシェアオフィスを利用する場合

外部の専門事業者が提供する共用型のオフィスサービスは、比較的低コストで迅速に導入できるのが魅力です。料金は立地、施設のグレード、契約プラン(フリーアドレス、固定席、個室など)によって大きく変動します。

初期費用

共用型オフィスの初期費用は、一般的に月額費用の1〜3ヶ月分程度が目安とされており、個別に賃貸契約を結ぶよりも大幅に抑えることができます。

| 項目 | 料金相場の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 入会金・登録料 | 50,000円〜150,000円/拠点 | 契約時に一度だけ支払う費用。 |

| 保証金・敷金 | 月額費用の1〜3ヶ月分 | 契約終了時に返還されることが多いが、償却される場合もある。不要なサービスも多い。 |

| 初月利用料 | 月額費用の日割りまたは1ヶ月分 | 契約開始月の利用料金。 |

合計の初期費用としては、10万円〜50万円程度を見ておくとよいでしょう。ただし、サービスによってはキャンペーンなどで初期費用が無料になる場合もあるため、複数のサービスを比較検討することが重要です。

月額費用

月額費用は、利用形態によって大きく異なります。主なプランと料金相場は以下の通りです。

| プラン種類 | 都心部(東京駅・新宿等)の料金相場 | 郊外・地方都市の料金相場 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| フリーアドレス | 20,000円〜60,000円/人 | 10,000円〜40,000円/人 | 空いている席を自由に利用するプラン。最も安価。 |

| 固定デスク | 40,000円〜100,000円/人 | 30,000円〜70,000円/人 | 自分専用のデスクが確保されるプラン。 |

| 個室 | 80,000円〜(1名用) | 60,000円〜(1名用) | 施錠可能なプライベート空間。人数に応じて料金が変動。 |

| 従量課金 | 500円〜3,000円/時間 | 300円〜2,000円/時間 | 利用した時間分だけ支払うプラン。利用頻度が低い場合に有効。 |

これらに加え、オプション料金が発生する場合があります。

- 会議室利用料: 1,000円〜10,000円/時間

- 法人登記・住所利用: 5,000円〜20,000円/月

- 複合機利用料: モノクロ10円/枚、カラー50円/枚程度

- ロッカー利用料: 3,000円〜10,000円/月

月額費用を検討する際は、基本料金だけでなく、自社の利用スタイルでどれくらいのオプション料金がかかるかをシミュレーションすることが大切です。

個別に賃貸オフィスを契約する場合

自社専用のサテライトオフィスとして、オフィスビルの一室などを個別に賃貸契約する場合は、共用型に比べて大幅にコストがかかります。特に初期費用は高額になる傾向があります。

初期費用

一般的に「契約金」や「イニシャルコスト」と呼ばれ、賃料の6ヶ月〜12ヶ月分が目安となります。仮に月額賃料50万円の物件を契約する場合、300万円〜600万円の初期費用が必要になる計算です。

| 項目 | 料金相場の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 保証金・敷金 | 賃料の6〜12ヶ月分 | 賃料の滞納や原状回復費用に充当される担保。退去時に一部が返還される。 |

| 礼金 | 賃料の0〜2ヶ月分 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 |

| 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月分 | 不動産会社に支払う手数料。 |

| 前家賃 | 賃料の1ヶ月分 | 契約月の翌月分の賃料。 |

| 日割り家賃 | 契約月の残り日数分の賃料 | 契約開始が月の途中の場合に発生。 |

| 火災保険料 | 20,000円〜50,000円/2年 | 加入が義務付けられていることが多い。 |

| 内装・設備工事費 | 数十万円〜数百万円以上 | 間仕切り設置、電源・LAN配線工事など。規模や内容による。 |

| オフィス家具・什器購入費 | 数十万円〜数百万円以上 | デスク、椅子、キャビネット、複合機などの購入費用。 |

このように、物件の契約費用だけでなく、オフィスとして機能させるための内装工事や設備投資の費用も考慮しなくてはなりません。

月額費用

月額費用は、主に賃料と共益費(管理費)ですが、それ以外にも様々なランニングコストが発生します。

| 項目 | 料金相場の目安 | 内容 |

|---|---|---|

| 賃料 | エリア・築年数・規模による | オフィスビルのグレードや立地で大きく変動。坪単価で表示されることが多い。 |

| 共益費・管理費 | 賃料の10%〜20% | ビルの共用部分(廊下、トイレ、エレベーター等)の維持管理費用。 |

| 光熱費 | 実費 | 電気、水道、ガスなどの料金。 |

| 通信費 | 10,000円〜50,000円/月 | インターネット回線や電話回線の利用料金。 |

| 清掃費・ゴミ処理費 | 20,000円〜100,000円/月 | 専門業者に委託する場合の費用。 |

| その他(リース料など) | 実費 | 複合機やウォーターサーバーなどをリースする場合の費用。 |

例えば、都心部で20坪(約66㎡)の小規模オフィスを借りる場合、坪単価が25,000円だとすると、賃料だけで月額50万円になります。これに共益費や諸々のランニングコストを加えると、月々の運用コストは60万円〜70万円以上になることも珍しくありません。

専用型を検討する場合は、こうしたトータルコストを正確に算出し、長期的な視点で投資対効果を見極める必要があります。

失敗しないサテライトオフィスの選び方5選

サテライトオフィス導入の成否は、いかに自社の状況に合ったオフィスを選べるかにかかっています。流行りやコストの安さだけで飛びつくと、「導入したはいいものの、誰も使わない」「業務の実態に合わず、かえって非効率になった」といった失敗に陥りかねません。ここでは、そうした失敗を避け、効果を最大化するための5つの選び方のポイントを解説します。

① 導入目的を明確にする

まず最初に、そして最も重要なのが「なぜサテライトオフィスを導入するのか?」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままだと、その後の立地選定やオフィスタイプの選択など、すべての判断軸がぶれてしまいます。

目的は企業によって様々です。

- 従業員の働きやすさ向上: 通勤負担の軽減、ワークライフバランスの改善が主目的か?

- コスト削減: 本社オフィスのダウンサイジングによる賃料削減が狙いか?

- 人材戦略: 地方人材の獲得や、多様な働き方の提示による採用力強化が目的か?

- BCP対策: 災害時の事業継続性を確保することが最優先事項か?

- 営業効率の向上: 営業担当者の移動時間を削減し、生産性を高めたいのか?

これらの目的は、一つだけでなく複数当てはまることも多いでしょう。その場合は、どの目的を最も優先するのか、優先順位をつけておくことが重要です。

例えば、「従業員の働きやすさ向上」が最優先であれば、従業員の居住エリアを調査し、アクセスしやすい「郊外型」のオフィスを選ぶべきです。「営業効率の向上」が目的なら、主要な取引先が集まる「都市型」が最適でしょう。「BCP対策」を重視するなら、本社から地理的に離れた「地方型」を検討する必要があります。

この目的設定は、経営層だけで決めるのではなく、人事、総務、そして実際に利用する可能性のある現場の従業員も巻き込んで議論することが、導入後のミスマッチを防ぐ鍵となります。

② 従業員のニーズ(立地・設備)を把握する

サテライトオフィスは、従業員に使ってもらって初めて価値が生まれます。そのため、実際に利用する従業員のニーズを正確に把握することは、目的の明確化と並んで極めて重要です。机上の空論で場所や設備を決めても、従業員にとって利便性が低ければ「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

従業員のニーズを把握するためには、以下のような具体的なアクションが有効です。

- 全社アンケートの実施:

- 居住地の分布: どの沿線・駅の周辺に住んでいる従業員が多いのかを把握します。これにより、最適な立地の候補が見えてきます。

- 利用希望の有無と頻度: そもそもサテライトオフィスを利用したいか、週に何回くらい利用したいかを調査します。

- 求める設備: 集中できる個室ブース、Web会議用の設備、リフレッシュできるラウンジなど、どのような設備を求めているかをヒアリングします。

- 許容できる移動時間: 自宅からサテライトオフィスまでの移動時間は、どのくらいまでなら許容できるかを確認します。一般的に30分以内が望ましいとされています。

- ヒアリング・ワークショップ:

- アンケートだけではわからない、より深いニーズを探るために、部署や職種の代表者を集めてヒアリングやワークショップを実施します。

- 「どのような働き方が理想か」「現在の働き方のどこに課題を感じているか」といったテーマで議論することで、潜在的なニーズや課題が浮き彫りになります。

これらの調査結果から、「どのエリアに」「どのくらいの規模で」「どのような機能を持った」オフィスを設置すべきかという、具体的な要件が定まります。従業員の声を無視したトップダウンの決定は、失敗の元であると肝に銘じましょう。

③ セキュリティ対策が十分か確認する

デメリットの章でも触れた通り、セキュリティはサテライトオフィス選びにおける生命線です。特に、複数の企業が利用する共用型のオフィスを選ぶ際には、その施設のセキュリティレベルを厳しくチェックする必要があります。

内見時や契約前に、以下のポイントを必ず確認しましょう。

- 物理的セキュリティ:

- 入退室管理: 24時間対応のセキュリティカードや生体認証など、部外者の侵入を防ぐ仕組みはありますか?

- 監視カメラ: エントランスや共用部に監視カメラは設置されていますか?

- 個室・専有スペースの施錠: 個室プランの場合、ドアにしっかりとした鍵がついていますか?

- 執務エリアへのアクセス制限: フリーアドレスエリアに入る際にも、セキュリティゲートなどはありますか?

- 情報セキュリティ(ネットワーク):

- Wi-Fi環境: 各社専用のSSIDとパスワードが発行されるプライベートWi-Fi(VLAN)が提供されていますか?他の利用者と共有するオープンなWi-Fiしかない場合は、情報漏洩のリスクが高まります。

- 有線LANの有無: より安定し、安全な通信が求められる業務のために、有線LANポートは用意されていますか?

- プライバシー保護:

- Web会議用ブース: 周囲に会話内容が漏れない、防音性の高い個室ブースは十分に用意されていますか?

- 座席のレイアウト: 隣の席との間に仕切り(パーティション)があるかなど、覗き見されにくいレイアウトになっていますか?

自社が定めるセキュリティポリシーの基準をクリアしているかどうかを一つひとつ確認し、少しでも懸念があれば運営事業者に質問し、納得のいく回答が得られない場合は、そのオフィスは見送る勇気も必要です。

④ 必要な設備やサービスが揃っているか確認する

従業員が本社オフィスと同じか、それ以上に快適かつ効率的に働ける環境であることも重要な選定基準です。業務に必要な設備や、あると嬉しい付帯サービスが過不足なく揃っているかを確認しましょう。

【チェックすべき基本設備】

- インターネット環境: 業務に支障が出ない、安定した高速回線か?(速度テストの結果などを確認できると良い)

- オフィス家具: 長時間座っても疲れない、質の良い椅子(ワークチェア)や、十分な広さのデスクが用意されているか?

- 複合機・プリンター: スキャンやFAX機能も含め、円滑に利用できるか?

- 電源・コンセント: 座席ごとに十分な数のコンセントが確保されているか?

【業務効率を高める追加設備・サービス】

- 会議室: 利用したい人数や時間帯に予約が取りやすいか?プロジェクターやホワイトボードは完備されているか?

- Web会議用ブース/フォンブース: 周囲を気にせずオンライン会議や電話ができる個室は十分な数があるか?

- モニターの貸し出し: デュアルディスプレイで作業したい従業員のために、外付けモニターの貸し出しサービスはあるか?

- ラウンジ・カフェスペース: 休憩や利用者同士のコミュニケーションの場として、快適な共用スペースはあるか?フリードリンクの提供も嬉しいポイントです。

- 法人向けサービス: 請求書払いに対応しているか、複数拠点の利用状況を一元管理できる法人専用のポータルサイトはあるかなども確認しておくと、管理部門の負担が軽減されます。

内見の際には、実際にそのオフィスで働く一日をシミュレーションしてみることがおすすめです。デスクに座り、Web会議をし、印刷をして、休憩する、という一連の流れを想像しながら、必要なものが揃っているか、使い勝手は良いかを見極めましょう。

⑤ 予算と料金プランが合っているか確認する

最後に、コスト面での検討です。設定した予算内で、かつ自社の利用実態に合った無駄のない料金プランを選ぶことが、費用対効果の高いサテライトオフィス導入に繋がります。

料金プランを比較検討する際は、以下の点に注意しましょう。

- トータルコストで比較する: 月額の基本料金の安さだけで判断してはいけません。初期費用、会議室や複合機の利用といった変動費(オプション料金)も含めた年間のトータルコストを算出し、比較検討することが重要です。

- 利用頻度に合ったプランを選ぶ:

- 利用頻度が高い・利用者が固定されている場合: 月額固定制の個室プランや固定デスクプランが割安になることが多いです。

- 利用頻度が低い・利用者が日によって変わる場合: フリーアドレスプランや、使った分だけ支払う従量課金制プランが適しています。

- 料金体系の透明性を確認する: 基本料金に含まれるサービスと、別途料金がかかるサービスの内容が明確に提示されているかを確認します。後から想定外の追加料金が発生しないように、契約前に入念にチェックしましょう。

- 複数拠点利用のプラン: 従業員が複数のエリアに分散している場合、一枚の会員カードで全国の拠点が利用できるようなネットワーク型のサービスが便利です。その際の料金体系(都度利用か、月額プランか)も確認します。

いくつかの候補に絞り込んだら、それぞれのオフィスについて、自社の利用モデル(例:営業5名が週2回利用、会議室を月10時間利用)を想定した料金シミュレーションを行い、最もコストパフォーマンスに優れたオフィスを選びましょう。

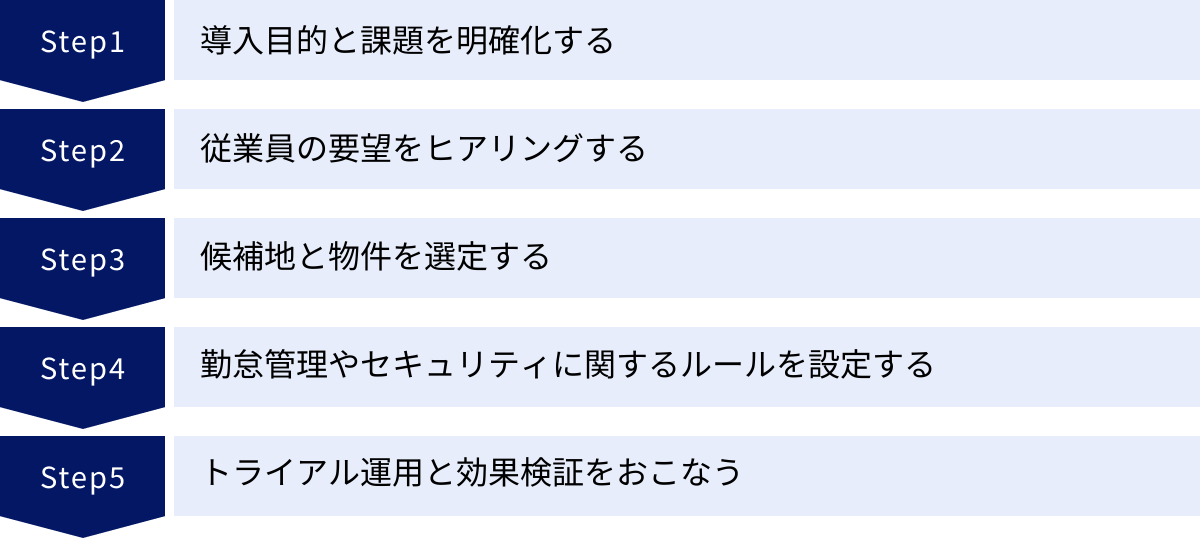

サテライトオフィス導入までの流れ

サテライトオフィスの導入は、単に物件を契約して終わりではありません。従業員がスムーズかつ効果的に活用できる状態にするためには、計画的で段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための標準的な5つのステップを解説します。

STEP1. 導入目的と課題を明確化する

「選び方」のポイントでも述べた通り、すべての出発点は「目的の明確化」です。このステップでは、経営層、人事・総務部門、そして現場のマネージャーなどが集まり、サテライトオフィス導入によって「何を達成したいのか」「どのような経営課題を解決したいのか」を具体的に定義します。

【主な検討項目】

- 経営課題: 人材不足、離職率の高さ、オフィスコストの増大、BCPの脆弱性など、現在会社が抱えている課題を洗い出します。

- 導入目的: それらの課題に対し、サテライトオフィスがどのように貢献できるかを紐付けます。(例:離職率の高さを改善するために、ワークライフバランス向上を目的とする)

- 対象従業員: どの部署、どの職種の従業員を主な対象とするのかを定めます。(例:全社対象、営業部門限定、子育て中の従業員限定など)

- 目標設定(KPI): 導入後の効果を測定するための具体的な指標(KPI:重要業績評価指標)を設定します。(例:従業員満足度調査のスコアを10%向上させる、採用応募者数を前年比20%増やす、本社オフィスの賃料を30%削減する、など)

この最初のステップで、導入プロジェクトのゴールと方向性を全関係者で共有しておくことが、後のプロセスを円滑に進めるための土台となります。

STEP2. 従業員の要望をヒアリングする

目的が定まったら、次に主役である従業員の声を聴きます。トップダウンで決めたオフィスが、現場のニーズと乖離していては意味がありません。アンケートやヒアリングを通じて、利用者の視点に立ったリアルな情報を収集します。

【ヒアリングのポイント】

- 希望する勤務エリア: 具体的な駅名や市区町村名レベルで、どこにオフィスがあれば利用したいかを調査します。

- 理想のオフィス環境: 「静かに集中したい」「気軽に相談できる雰囲気が良い」など、どのような環境を求めているか。

- 必要な設備・機能: Web会議ブース、モニター、プリンター、ラウンジなど、業務上必要な設備や、あると嬉しい機能を具体的に聴取します。

- 利用頻度の想定: 週に何日程度、あるいは月に何回程度利用したいと考えているか。

- 現在の働き方への不満: 通勤、オフィス環境、コミュニケーションなど、現状の課題を自由に挙げてもらいます。

収集したデータは、次の物件選定の際の客観的な判断材料となります。従業員を巻き込むことで、当事者意識が芽生え、導入後の積極的な利用にも繋がります。

STEP3. 候補地と物件を選定する

STEP1の目的とSTEP2のヒアリング結果を基に、いよいよ具体的な候補地と物件の選定に入ります。

【選定プロセス】

- エリアの絞り込み: 従業員の居住地データや、導入目的に基づき、候補となるエリア(例:横浜エリア、多摩エリア、さいたま大宮エリアなど)を複数絞り込みます。

- オフィスタイプの決定: 利用人数や頻度、セキュリティ要件、予算から、「共用型」にするか「専用型」にするかを決定します。まずは柔軟性の高い共用型からスモールスタートする企業が多いです。

- 情報収集とリストアップ: 各エリアのレンタルオフィスやシェアオフィス、賃貸物件の情報をWebサイトや不動産会社から収集し、候補リストを作成します。

- 比較検討と内見: 「選び方5選」で解説したチェックポイント(セキュリティ、設備、料金など)に基づき、候補を数件に絞り込み、必ず現地へ足を運んで内見します。実際の雰囲気、清潔さ、スタッフの対応なども重要な判断材料です。

- 契約: 最も条件に合った物件を選び、契約手続きを進めます。

焦って決めず、複数の物件を比較検討し、多角的な視点から最適な場所を選ぶことが、後悔しないための鉄則です。

STEP4. 勤怠管理やセキュリティに関するルールを設定する

物件の契約と並行して、サテライトオフィスを運用するための社内ルールを整備します。環境だけ整えても、ルールがなければ現場は混乱し、様々なリスクが生じます。

【整備すべき主なルール】

- 利用対象者と申請手続き: 誰が、どのような手続きで利用できるのかを明確にします。(例:事前申請制、上長の承認が必要など)

- 勤怠管理ルール: 始業・終業時刻の報告方法、休憩や中抜けの扱いなどを定めます。勤怠管理システムの導入もこの段階で進めます。

- 経費精算ルール: サテライトオフィスまでの交通費や、その他発生する経費の精算ルールを定めます。

- 情報セキュリティポリシー: PCの持ち出し、資料の管理、ネットワーク利用、離席時のルールなど、情報漏洩を防ぐための具体的な行動規範を策定し、周知します。

- コミュニケーションルール: 定期的なオンラインミーティングの実施や、チャットツールの利用方法など、円滑な連携を保つためのルールを設けます。

これらのルールは、就業規則の改訂や、別途「サテライトオフィス勤務規程」として文書化し、全従業員がいつでも確認できるようにしておくことが重要です。

STEP5. トライアル運用と効果検証をおこなう

いきなり全社的に本格導入するのではなく、まずは一部の部署や希望者を対象に、期間を区切って試験的に運用する「トライアル(試行)導入」をおすすめします。

【トライアル導入のメリット】

- 問題点の洗い出し: 実際に運用してみることで、想定していなかった課題や不便な点(例:会議室の予約が取りにくい、特定の備品が不足している)が明らかになります。

- ルールの実効性確認: STEP4で設定したルールが、現場の実態に合っているか、無理なく運用できるかを確認し、必要に応じて見直します。

- 効果の測定: トライアル期間の前と後で、アンケートや利用率データを取り、STEP1で設定したKPIがどの程度達成できたかを測定します。

トライアル運用で得られたフィードバックやデータを基に、課題を改善し、ルールを最適化した上で、本格的な全社展開へと移行します。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが、サテライトオフィス導入を成功させ、社内に定着させるための確実な道のりです。

おすすめのサテライトオフィスサービス

ここでは、日本国内で広く利用されている代表的なサテライトオフィス(共用型)サービスを5つご紹介します。それぞれに特徴や強みが異なるため、自社の目的やニーズと照らし合わせながら、比較検討の参考にしてください。

※各サービスの情報は記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

| サービス名 | 主な特徴 | 拠点エリア | ターゲット |

|---|---|---|---|

| WeWork | デザイン性の高い空間、活発なコミュニティ、グローバルネットワーク | 主要都市(国内外) | スタートアップ、クリエイター、大手企業のプロジェクトチーム |

| Regus | 世界最大級の拠点網、ビジネスに特化した堅実な環境、多様なプラン | 世界中、国内主要都市 | グローバル企業、出張の多いビジネスパーソン、地方での拠点探し |

| ZXY | 首都圏の駅近に特化、法人契約専用、15分単位の従量課金制 | 首都圏中心 | 郊外在住の従業員、営業職、柔軟な利用を求める企業 |

| JUST FIT OFFICE | 内装・家具付きのセットアップオフィス、中規模(20〜100名)向け | 都心部中心 | 急成長中の企業、プロジェクトオフィス、初期費用を抑えたい企業 |

| MIKKE | 郊外型に特化、職住近接の実現、子育て世代に配慮した拠点も | 首都圏郊外 | ワークライフバランスを重視する企業、地域に根差した働き方を求める従業員 |

WeWork(ウィーワーク)

WeWorkは、世界中の主要都市に拠点を展開する、コワーキングスペースのリーディングカンパニーです。洗練されたデザイン性の高いオフィス空間と、利用者同士の交流を促進する活発なコミュニティが最大の特徴です。フリードリンクや定期的に開催されるイベントも魅力で、創造性や新たなビジネスチャンスを求める企業に適しています。プランは、国内の全拠点が利用できる「All Access」や、専用デスク、プライベートオフィスなど多岐にわたります。

(参照:WeWork Japan 合同会社 公式サイト)

Regus(リージャス)

Regusは、世界120カ国以上、1,100都市以上に拠点を持つ、世界最大級のワークスペースプロバイダーです。圧倒的な拠点ネットワークを誇り、国内はもちろん、海外出張時にも現地のオフィスを利用できるのが強みです。内装はビジネスに集中しやすい落ち着いたデザインで、プライベートオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスなど、企業のあらゆるニーズに対応する多様なプランを提供しています。信頼性と実績を重視するグローバル企業や、全国に出張する機会の多い企業におすすめです。

(参照:日本リージャスホールディングス株式会社 公式サイト)

ZXY(ジザイ)

ZXY(ジザイ)は、株式会社ザイマックスが運営する法人会員制のサテライトオフィスサービスです。首都圏の主要な駅の近くを中心に、数多くの拠点を展開しているのが特徴で、「職住近接」のニーズに的確に応えます。15分単位で利用できる従量課金制を基本としており、利用した分だけの支払いで済むため、無駄なコストが発生しません。執務スペースは集中しやすい個室や半個室が中心となっており、セキュリティ面でも安心感があります。

(参照:株式会社ザイマックス 公式サイト)

JUST FIT OFFICE

JUST FIT OFFICEは、野村不動産が提供するセットアップオフィスサービスです。一般的な賃貸オフィスと異なり、あらかじめ内装やオフィス家具、会議室などが備え付けられているため、企業はPCを持ち込むだけですぐに事業を開始できます。これにより、高額になりがちな初期費用と、入居までの手間や時間を大幅に削減できます。主に20名〜100名規模の中規模オフィスが中心で、急成長しているベンチャー企業や、期間限定のプロジェクトオフィスとしての利用に適しています。

(参照:野村不動産株式会社 JUST FIT OFFICE 公式サイト)

MIKKE

MIKKE(ミッケ)は、株式会社WOOCが展開する郊外型のサテライトオフィスサービスです。「家の近くに、ちょうどいい仕事を」をコンセプトに、郊外の住宅地や駅前に拠点を構え、職住近接の働き方を支援します。キッズスペースを併設している拠点もあり、子育て世代の従業員が働きやすい環境づくりに力を入れているのが特徴です。地域に根差したアットホームな雰囲気で、従業員のワークライフバランス向上を真剣に考える企業にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

(参照:株式会社WOOC MIKKE 公式サイト)

まとめ

本記事では、サテライトオフィスの基礎知識から、種類、メリット・デメリット、料金相場、そして失敗しない選び方と導入ステップに至るまで、包括的に解説してきました。

サテライトオフィスは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、多様な人材を惹きつけ、従業員の生産性と満足度を高め、変化の激しい時代を乗り越えるためのレジリエンスを構築する上で、あらゆる企業にとって重要な経営戦略の一つとなっています。

その導入効果を最大化するための鍵は、以下の3点に集約されます。

- 明確な目的設定: 「なぜ導入するのか?」という目的を明確にし、全社で共有すること。

- 従業員中心の設計: 実際に利用する従業員のニーズを丁寧にヒアリングし、立地や設備に反映させること。

- 計画的な導入プロセス: デメリットへの対策を講じ、スモールスタートでPDCAを回しながら、自社に最適な形を構築していくこと。

サテライトオフィスの導入は、オフィスという「ハコ」を用意することではありません。それは、従業員一人ひとりが自身の能力を最大限に発揮できる、柔軟で信頼に基づいた新しい働き方と企業文化を創造するプロジェクトです。

この記事が、貴社のサテライトオフィス導入に向けた羅針盤となり、事業の成長と従業員の幸福を両立させる一助となれば幸いです。