レストラン開業という夢の実現に向けて、最も重要なステップの一つが「物件探し」です。料理の腕や素晴らしいコンセプトがあっても、物件選びを間違えてしまえば、成功への道は険しいものになります。この記事では、レストラン開業を目指すすべての方へ向けて、物件探しの重要性から、具体的な探し方のステップ、成功するためのポイント、そして契約時の注意点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、理想の物件と出会い、繁盛店への第一歩を力強く踏み出すための知識が身につくでしょう。

目次

レストラン開業における物件探しの重要性

レストランの開業準備において、コンセプト設計やメニュー開発、資金調達など、やるべきことは山積みです。その中でも、物件探しは事業全体の成否を大きく左右する極めて重要な要素です。なぜなら、物件は一度契約すると簡単には変更できず、売上やコスト、さらには日々のオペレーションにまで長期的な影響を与え続けるからです。この章では、まず物件探しがなぜそれほどまでに重要なのか、そして物件選びで失敗した場合にどのようなリスクが待ち受けているのかを詳しく解説します。

物件探しはレストランの成功を左右する

レストラン経営において、成功を構成する要素は多岐にわたりますが、物件はその根幹をなす土台といえます。物件の良し悪しは、レストランの「売上」と「コスト」という経営の二大要素に直接的な影響を与えます。

まず「売上」の観点から見てみましょう。物件の「立地」は、集客力を決定づける最大の要因です。ターゲットとする顧客層が多く集まるエリアにあるか、人通りの多い通りに面しているか、そしてお店の存在が遠くからでも分かりやすいか(視認性)といった立地条件が、お客様の来店数に直結します。どんなに美味しい料理を提供していても、お客様にお店の存在を知ってもらえなければ、あるいは来店しにくい場所にあれば、売上を伸ばすことは困難です.

次に「コスト」の観点です。物件にかかる費用は、経営における固定費の中で最も大きな割合を占めるものの一つです。毎月支払う「家賃」はもちろんのこと、契約時に必要な保証金や礼金、仲介手数料といった「初期費用」、さらには内装工事や厨房設備の導入にかかる「設備投資費用」も物件によって大きく変動します。これらのコストを適切にコントロールできなければ、たとえ売上があっても利益は圧迫され、経営は苦しくなります。適切な家賃水準の物件を選ぶことは、安定した経営基盤を築くための絶対条件です。

さらに、物件は「コンセプトの実現性」にも関わってきます。思い描くレストランの雰囲気やサービスを提供するためには、それに見合った広さや間取り、天井の高さが必要です。例えば、オープンキッチンでライブ感を演出したいのに厨房スペースが狭すぎる、あるいは高級感のある落ち着いた空間にしたいのに天井が低く圧迫感がある、といったミスマッチが起きてしまっては、理想の店づくりは叶いません。

このように、物件は集客、コスト、コンセプトというレストラン経営の根幹をなす3つの要素すべてに深く関わっています。だからこそ、物件探しは単なる「場所探し」ではなく、「事業の成功基盤を築くための戦略的な活動」と捉え、慎重に進める必要があるのです。

物件探しで失敗した場合のリスク

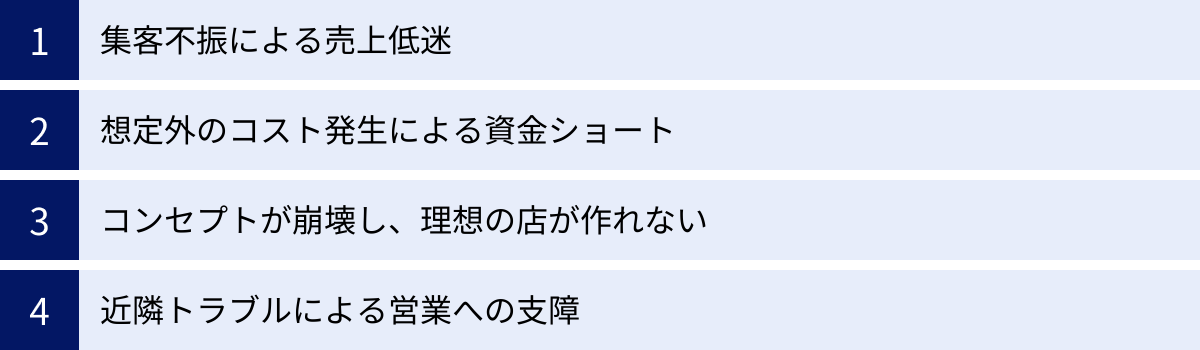

物件探しの重要性を理解したところで、逆に物件選びで失敗してしまった場合、どのようなリスクが考えられるでしょうか。安易な物件選びは、開業後の経営に深刻なダメージを与え、最悪の場合、夢半ばでの撤退を余儀なくされる可能性もあります。

1. 集客不振による売上低迷

最も直接的で深刻なリスクです。ターゲット顧客がいないエリアに出店してしまったり、人通りが極端に少ない路地裏や視認性の悪い2階以上の物件を選んでしまったりすると、思うように集客ができません。広告宣伝費に多額のコストをかければ一時的に集客できるかもしれませんが、根本的な立地の悪さをカバーし続けるのは至難の業です。結果として売上は伸び悩み、資金繰りが悪化していきます。

2. 想定外のコスト発生による資金ショート

「家賃が安い」という理由だけで物件を決めてしまうと、後で大きな落とし穴が待っていることがあります。例えば、古い物件で電気やガスの容量が足りず、増設工事に数百万円の追加費用が発生するケース。あるいは、給排水設備や排気ダクトに問題があり、大規模な修繕が必要になるケースです。また、居抜き物件の場合、前の店の設備がすぐに故障してしまい、買い替え費用がかさむこともあります。これらの想定外の出費は、開業当初の貴重な運転資金を圧迫し、資金ショートのリスクを急激に高めます。

3. コンセプトが崩壊し、理想の店が作れない

物件の制約によって、思い描いていたコンセプトが実現できなくなるリスクです。例えば、物件の広さが足りず、計画していた客席数が確保できない。厨房が狭すぎて効率的な調理ができない。あるいは、建物の規約で内装デザインに厳しい制限があり、理想の雰囲気作りができないといった問題です。コンセプトが中途半端になれば、他店との差別化が難しくなり、顧客満足度の低下にもつながります。

4. 近隣トラブルによる営業への支障

レストラン経営では、騒音や臭いの問題が近隣トラブルに発展しがちです。特に、排気ダクトの向きや性能、防音対策が不十分な物件を選んでしまうと、近隣住民からのクレームが絶えず、営業に支障をきたすことがあります。最悪の場合、行政指導を受けたり、営業時間の短縮を余儀なくされたりするケースも考えられます。

これらのリスクは、どれか一つでも発生すれば経営に大きな打撃を与えます。物件探しとは、これらの潜在的なリスクを一つひとつ丁寧に見極め、回避していくための重要なプロセスなのです。安易な妥協はせず、納得がいくまで探し続ける姿勢が、後の成功を大きく左右します。

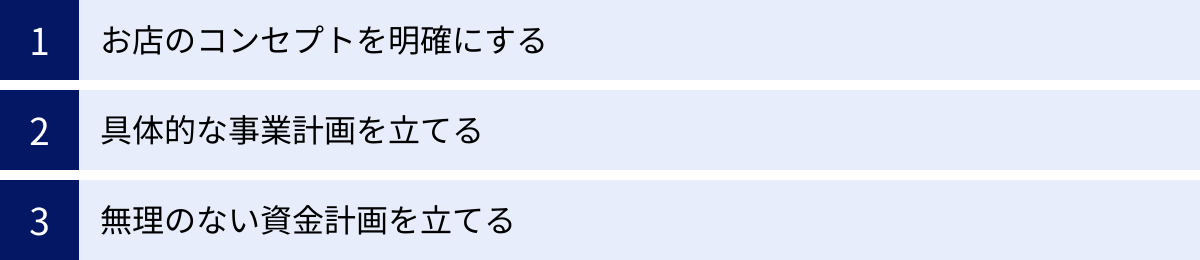

レストランの物件探しを始める前に準備すべき3つのこと

理想のレストラン物件を見つけるためには、やみくもに不動産サイトを眺めたり、街を歩き回ったりするだけでは不十分です。本格的に物件探しをスタートする前に、しっかりと固めておくべき「土台」があります。それが「コンセプト」「事業計画」「資金計画」の3つです。この準備を怠ると、物件探しの軸がブレてしまい、時間ばかりがかかる上に、結局は自分のお店に合わない物件を選んでしまうことになりかねません。ここでは、物件探しの羅針盤となる3つの準備について、具体的に解説していきます。

① お店のコンセプトを明確にする

お店のコンセプトは、物件探しのすべての判断基準となる最も重要な要素です。「誰に、何を、どのように提供して、いくらいただくのか」を具体的に言語化することで、初めてどのような立地で、どのくらいの広さの物件が必要かが見えてきます。 コンセプトが曖昧なままでは、不動産会社の担当者にも希望を正確に伝えられず、紹介される物件も的外れなものになってしまいます。

ターゲット顧客は誰か

まず最初に考えるべきは、「あなたのお店に来てほしいお客様は誰か?」ということです。ターゲット顧客を具体的に設定することで、出店すべきエリアが絞り込まれてきます。

- 年齢層・性別: 20代の女性グループ向けか、40代のビジネスマン向けか、ファミリー層向けか。

- ライフスタイル: 平日のランチ利用がメインか、休日のディナー利用がメインか。健康志向か、グルメ志向か。

- 所得層・職業: 高所得者層向けの高級店か、学生や会社員が気軽に立ち寄れる店か。

- 利用動機: 日常的な食事か、記念日などの特別な日か、宴会利用か。

例えば、「都心で働く30代の女性が、仕事帰りに一人でも気軽に立ち寄れる、野菜中心のヘルシーな料理を提供する店」というターゲット設定であれば、オフィス街に近く、駅からのアクセスが良い、カウンター席が中心の比較的小さな物件が候補になります。一方で、「郊外に住むファミリー層が、週末に車で訪れる、子供向けメニューも充実したイタリアンレストラン」であれば、住宅街に近く、駐車場が確保できる、テーブル席が中心の広い物件が必要になります。このように、ターゲットを具体化することが、物件探しの第一歩です。

提供するメニューと価格帯

次に、提供する料理のジャンル、メニュー構成、そして価格帯を具体的に決めます。これも出店エリアや必要な物件のスペックに大きく影響します。

- 料理ジャンル: 和食、フレンチ、イタリアン、中華、ラーメンなど。ジャンルによって必要な厨房設備や排気設備の性能が異なります。例えば、煙や強い香りがでる焼肉や中華料理は、排気設備が非常に重要になります。

- メニュー構成: コース料理がメインか、アラカルトがメインか。専門性の高いメニューか、幅広い層に受け入れられるメニューか。

- 価格帯: 客単価はいくらを想定しているか。高級店であれば、客単価に見合った高級住宅街や、企業の役員クラスが集まるエリアが候補地となります。一方、低価格帯のラーメン店であれば、学生街や単身者の多いエリア、駅前などが適しています。価格帯は、お客様がその店に求める雰囲気やサービスレベルも決定づけ、内装の方向性にも影響します。

お店の雰囲気や内装のイメージ

お客様にどのような空間で食事を楽しんでもらいたいか、その雰囲気(ムード&トーン)を具体的にイメージします。このイメージが、物件の広さや形、内装工事の方向性を決めます。

- 雰囲気: カジュアル、フォーマル、アットホーム、スタイリッシュ、隠れ家的など。

- 内装デザイン: 木の温もりを感じるナチュラルなデザインか、コンクリート打ちっぱなしのモダンなデザインか。

- レイアウト: オープンキッチンにしたいか、個室を設けたいか、カウンター席とテーブル席の比率はどうするか。

例えば、「ライブ感あふれるオープンキッチンのある、賑やかなバル」を作りたいのであれば、厨房と客席を一体化できるような間取りの物件が必要です。逆に「プライベート感を重視した、接待向けの高級和食店」であれば、個室を作りやすい区画割りになった物件が適しています。理想の空間をスケッチやイメージ写真などで具体化しておくと、物件の内見時に「ここで理想が実現できるか」を判断しやすくなります。

② 具体的な事業計画を立てる

コンセプトという「想い」を、事業計画という「数字」に落とし込む作業です。この計画が、物件の家賃上限や投資できる内装工事費の判断基準となります。感覚だけでなく、客観的な数値に基づいた判断が、成功の確率を高めます。

売上目標と損益分岐点の算出

まず、どれくらいの売上があれば利益が出るのか(損益分岐点)を把握することが不可欠です。

- 売上予測: 「客単価 × 席数 × 回転数 × 営業日数」で計算します。ここで重要なのは、希望的観測ではなく、現実的な数字でシミュレーションすることです。周辺の競合店の状況なども参考に、控えめな数字(例えば満席率70%など)で計算してみましょう。

- 変動費の算出: 売上に比例して変動する費用です。主に食材費やドリンクの原価(FLコストのFにあたるフードコスト)で、一般的に売上の30%前後が目安とされます。

- 固定費の算出: 売上に関わらず毎月発生する費用です。家賃、人件費(FLコストのLにあたるレイバーコスト)、水道光熱費、通信費、広告宣伝費などです。

- 損益分岐点売上高の計算: 「固定費 ÷ (1 – 変動費率)」で算出できます。(変動費率 = 変動費 ÷ 売上高)。この計算により、最低限確保しなければならない売上高が明確になります。

この損益分岐点を把握することで、支払可能な家賃の上限が見えてきます。 一般的に、飲食店の家賃は月商の10%以内が健全な経営の目安とされています。例えば、月商300万円を見込むなら、家賃は30万円以内が理想的です。

競合店との差別化戦略

事業計画には、市場(出店候補エリア)における自店の立ち位置を明確にするための競合分析も含まれます。候補エリアを実際に訪れ、どのような飲食店が、どのような価格で、どのようなサービスを提供し、どれくらい繁盛しているのかを調査します。

その上で、「自分の店は、これらの競合店と比べて何が違うのか?」という差別化要因を明確にします。

- 価格: 競合より安く提供するのか、高くても付加価値で勝負するのか。

- 品質: 食材へのこだわり、独自の調理法など。

- サービス: 接客の質、ユニークな提供方法など。

- 雰囲気: 競合にはない独自の空間演出。

この差別化戦略が明確であればあるほど、自店のコンセプトが際立ち、物件選びの精度も高まります。

③ 無理のない資金計画を立てる

開業にはまとまった資金が必要です。自己資金はどれくらいあり、融資はいくら受けるのか。全体像を把握し、無理のない資金計画を立てることが、開業後の安定経営につながります。特に物件関連の費用は大きくなるため、詳細な見積もりが必要です。

物件取得にかかる初期費用

物件を借りる際に最初に必要となる費用です。一般的に家賃の10ヶ月分程度を見ておくと安心です。

- 保証金(敷金): 家賃の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保金。家賃の6~10ヶ月分が相場です。

- 礼金: 大家さんへのお礼金。家賃の1~2ヶ月分が相場です。返還されません。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料。家賃の1ヶ月分+消費税が上限です。

- 前家賃: 入居する月の家賃を前払いします。

- 造作譲渡料(居抜き物件の場合): 前のテナントから内装や設備を買い取るための費用。

内装工事費や設備費の見積もり

物件の種類(スケルトンか居抜きか)によって大きく変動します。

- スケルトン物件の場合: 設計デザイン費、内装工事費(壁・床・天井)、電気・ガス・水道・空調・排気などの設備工事費で、坪単価50万円~100万円以上かかることもあります。

- 居抜き物件の場合: 大規模な工事は不要な場合が多いですが、壁紙の張り替えや部分的な修繕、看板の設置などで坪単価10万円~30万円程度は見ておく必要があります。

- 厨房機器・什器費: 冷蔵庫、コンロ、シンク、調理台、食器洗浄機、テーブル、椅子、レジ、食器類など。新品で揃えるか、中古品を活用するかで費用は大きく変わります。

これらの費用は、複数の業者から相見積もりを取ることで、適正価格を把握し、コストを抑えることが可能です。

開業後の運転資金

見落としがちですが、非常に重要なのが運転資金です。開業してすぐに売上が安定するとは限りません。少なくともオープンから半年分の固定費(家賃、人件費、水道光熱費など)と仕入れ費用は、手元資金として確保しておくべきです。この運転資金がなければ、少し売上が計画を下回っただけで資金が底をつき、黒字化する前に閉店という最悪の事態に陥ってしまいます。

これらの「コンセプト」「事業計画」「資金計画」は、レストラン開業という航海の海図と羅針盤です。この準備を万全に整えることで、荒波の中でも進むべき方向を見失うことなく、理想の物件という目的地にたどり着くことができるのです。

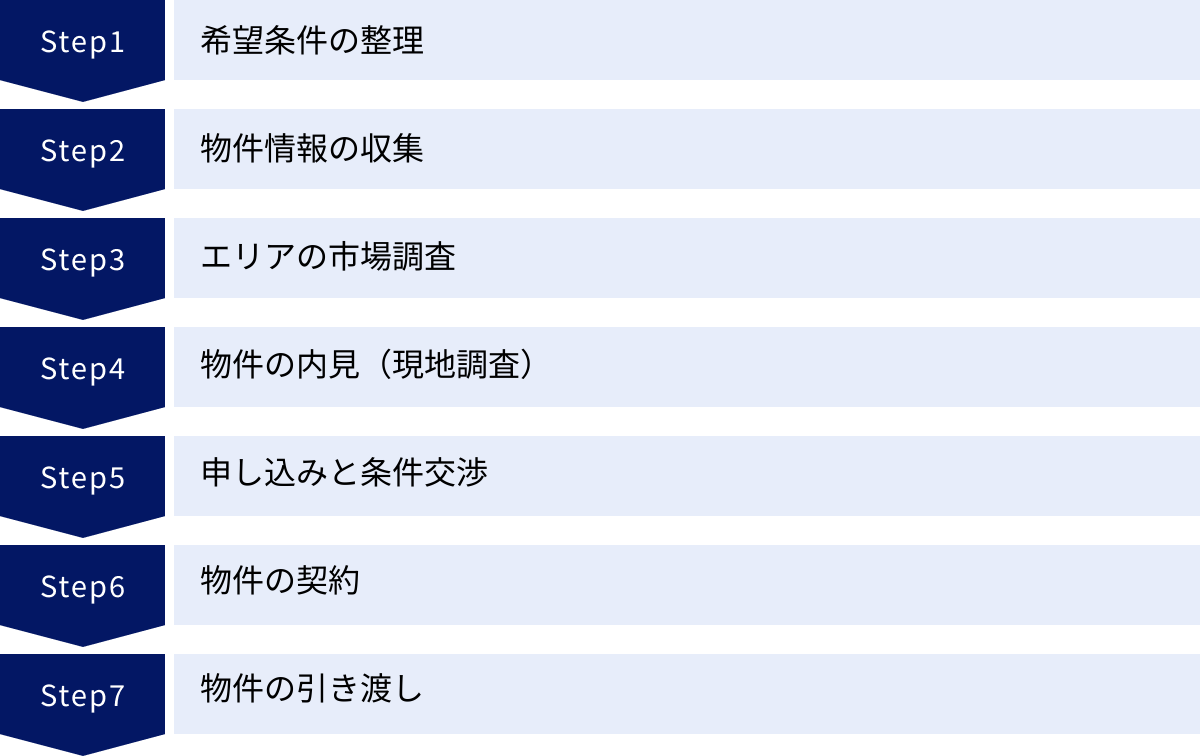

レストラン物件探しの流れ7ステップ

事前の準備が整ったら、いよいよ本格的な物件探しが始まります。物件探しは、情報を集めてから契約に至るまで、いくつかの段階を踏んで進んでいきます。この流れをあらかじめ理解しておくことで、今自分がどの段階にいるのかを把握し、計画的に行動できます。ここでは、レストラン物件探しの一般的な流れを7つのステップに分けて具体的に解説します。

① 希望条件の整理(エリア・広さ・家賃など)

最初のステップは、前章で準備した「コンセプト」「事業計画」「資金計画」をもとに、探すべき物件の具体的な条件をリストアップすることです。このリストが、膨大な物件情報の中から候補を絞り込むためのフィルターとなります。

この時、条件を「MUST(絶対条件)」と「WANT(希望条件)」に分けて整理するのがおすすめです。すべての希望を100%満たす完璧な物件は、なかなか見つからないのが現実です。どこまでが譲れないラインで、どこからは妥協できるのかをあらかじめ決めておくことで、物件探しの柔軟性が増し、意思決定がスムーズになります。

| 条件の分類 | 具体例 |

|---|---|

| MUST(絶対条件) | ・出店エリア:〇〇駅周辺、〇〇区など ・家賃上限:月〇〇万円まで ・広さ:〇〇坪以上 ・階数:1階路面店 ・飲食店の営業許可が下りる物件であること ・重飲食(焼肉、中華など)が可能であること |

| WANT(希望条件) | ・駅からの距離:徒歩5分以内 ・間口の広さ:〇m以上 ・角地であること ・居抜き物件であること ・天井高:〇m以上 |

このリストを作成し、不動産会社の担当者と共有することで、より精度の高い物件紹介が期待できます。

② 物件情報の収集

次に、整理した希望条件に合う物件情報を集めます。情報収集の方法は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、より多くのチャンスを掴むことができます。主な収集方法は以下の通りです。

- 飲食専門の不動産情報サイト: 24時間いつでも検索でき、情報量が豊富です。居抜き物件専門サイトなどもあり、効率的に探せます。(詳細は次章で解説)

- 地域の不動産会社: Webに掲載されていない「非公開物件」の情報を持っていることがあります。地域の特性に詳しく、有力な情報源となり得ます。

- 自分の足で探す: 希望エリアを実際に歩き、「貸店舗」の貼り紙を探したり、閉店しそうな店舗の情報を掴んだりする方法です。時間はかかりますが、思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

この段階では、少しでも可能性がありそうな物件はすべてリストアップし、選択肢を広く持っておくことが重要です。

③ エリアの市場調査

物件リストの中から有望な候補が見つかったら、そのエリアの市場調査を徹底的に行います。これは、机上のデータだけでなく、現地の「生の情報」を肌で感じるための重要なステップです。

- 人の流れの確認: 平日と休日、ランチタイムとディナータイムなど、時間帯や曜日を変えて何度も足を運びましょう。ターゲットとする顧客層が、本当にその場所を歩いているかを確認します。駅の乗降客数データなども参考にしつつ、実際の人の流れを目で見て確かめることが大切です。

- 競合店の調査: 周辺にどのような飲食店があるか、実際に食事をしてみて調査します。メニュー、価格帯、客層、内装、接客レベル、そしてどれくらい繁盛しているかをチェックします。自店がそのエリアで勝ち残れるか、どのように差別化するかを具体的にイメージします。

- 街の雰囲気の確認: 街全体の雰囲気や客層が、自分のお店のコンセプトと合っているかを確認します。オフィス街、学生街、住宅街、繁華街など、街の特性によって客層は大きく異なります。

この調査の結果、リストアップした物件が「やはり有望だ」となることもあれば、「コンセプトと合わない」と判断して候補から外すこともあります。

④ 物件の内見(現地調査)

市場調査をクリアした物件は、いよいよ内見(現地調査)に進みます。図面や写真だけでは分からない部分を、自分の目で直接確認する非常に重要なプロセスです。

内見時には、メジャー、カメラ、筆記用具、そして事前に作成したチェックリストを持参しましょう。ただ漠然と見るのではなく、チェックリストに沿って一つひとつ確認していくことで、見落としを防ぎます。

チェックすべき項目は多岐にわたります(詳細は「失敗しないための物件内見チェックリスト」の章で解説)。

- 寸法の実測: 図面上の面積と実際の広さの感覚は違うことが多いです。厨房や客席のレイアウトを具体的にイメージしながら、必要なスペースが確保できるかを確認します。

- 設備の確認: 電気・ガス・水道の容量、給排水管の位置や状態、排気ダクトの有無や経路など、飲食店の生命線となる設備は特に念入りにチェックします。

- 周辺環境の確認: 隣の建物との距離、騒音や悪臭の有無、日当たりや風通しなども確認します。

内見は一度だけでなく、可能であれば時間帯を変えて複数回行うのが理想です。 昼と夜とでは、周辺の雰囲気や人通りが全く違うこともあります。

⑤ 申し込みと条件交渉

「この物件でいきたい」と決めたら、家主(オーナー)に対して入居の意思を示す「入居申込書」を提出します。申込書には、事業計画書や資金計画書を添付することが多く、これが家主からの審査の材料となります。

人気物件の場合は複数の申し込みが入ることがあるため、事業計画の信頼性や自己資金の潤沢さがアピールポイントになります。

申し込みと同時に、不動産会社を通じて条件交渉を行うことも可能です。

- 賃料交渉: ダメ元で交渉してみる価値はあります。

- フリーレント交渉: 内装工事期間中の家賃を免除してもらう交渉です。1~3ヶ月程度のフリーレントが認められるケースもあります。

- 保証金の減額交渉: 交渉の余地がある場合もあります。

- 設備設置の要望: エアコンの設置などを家主負担でお願いする交渉などです。

すべての交渉が通るわけではありませんが、こちらの熱意としっかりした事業計画を示すことで、有利な条件を引き出せる可能性があります。

⑥ 物件の契約

家主の審査を通過し、条件交渉がまとまったら、いよいよ賃貸借契約を結びます。契約は非常に重要な法的行為であり、後々のトラブルを避けるためにも、細心の注意が必要です。

契約前には、宅地建物取引士による「重要事項説明」が行われます。これは、物件や契約に関する重要な内容を説明するものです。内容をしっかり聞き、少しでも疑問や不安な点があれば、その場で必ず質問して解消しましょう。

契約書に署名・捺印する前には、すべての条文に目を通し、交渉で合意した内容が正しく反映されているかを確認します。特に、契約期間、更新条件、修繕義務の範囲、退去時の原状回復条件などは念入りにチェックが必要です。(詳細は「レストラン物件の契約時に確認すべき注意点」の章で解説)

⑦ 物件の引き渡し

契約が無事に完了し、保証金などの初期費用を支払うと、物件の鍵が引き渡されます。この瞬間から、いよいよ自分のお店づくりがスタートします。

引き渡し時には、不動産会社の担当者立ち会いのもと、物件の最終確認を行います。壁の傷や設備の不具合など、契約前の説明になかった問題がないかを確認し、引き渡し時の状態を写真や動画で記録しておくことを強くおすすめします。これは、退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐための重要な証拠となります。

以上が、レストラン物件探しの一般的な流れです。各ステップを着実に踏むことで、リスクを最小限に抑え、成功の確率を高めることができます。

レストラン物件を探す3つの方法

レストラン開業の成否を分ける物件探しですが、その具体的な方法にはいくつかの選択肢があります。それぞれの方法にメリットとデメリットがあり、一つに絞るのではなく、複数を並行して進めることで、理想の物件に出会う確率を高めることができます。ここでは、主な3つの物件探し方法について、それぞれの特徴や活用する際のポイントを詳しく解説します。

① 飲食専門の不動産情報サイトを活用する

現代の物件探しにおいて、インターネットの活用は不可欠です。中でも、飲食店に特化した不動産情報サイトは、開業希望者にとって非常に強力なツールとなります。

メリット

- 情報量が豊富: 全国各地の膨大な数の物件情報が掲載されており、希望条件で簡単に絞り込み検索ができます。

- 専門性が高い: 飲食店向けの物件に特化しているため、「重飲食可」「ダクトあり」「グリストラップ設置済み」など、開業に必要な条件で探しやすいのが特徴です。

- 24時間いつでも探せる: 時間や場所を選ばず、自分のペースで物件探しを進められます。

デメリット

- 情報の鮮度: 人気物件は掲載後すぐに申し込みが入ってしまうため、情報が古くなっている場合があります。

- 競争が激しい: 多くの人が見ているため、良い物件には応募が殺到しがちです。

以下に、代表的な飲食専門の不動産情報サイトをいくつか紹介します。これらのサイトはそれぞれに特色があるため、複数登録して網羅的に情報をチェックするのがおすすめです。

飲食店.COM

日本最大級の飲食店向け総合情報サイトです。物件情報だけでなく、厨房機器の販売、求人、M&A情報など、飲食店経営に関わる幅広いサービスを提供しています。物件情報量は業界トップクラスで、居抜き、スケルトンを問わず、多様な物件が掲載されています。開業セミナーなども開催しており、情報収集の拠点として非常に役立ちます。

(参照:飲食店.COM 公式サイト)

店舗そのままオークション

その名の通り、店舗の内装・設備をそのまま「オークション形式」で次の借主(買主)に引き継ぐというユニークなサービスです。退店する側は造作を売却でき、開店する側は低コストで設備一式を揃えられる可能性があります。思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれませんが、オークション形式に慣れが必要です。

(参照:店舗そのままオークション 公式サイト)

ABC店舗

首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)を中心に、飲食店物件を専門に扱う不動産会社が運営するサイトです。地域を絞っている分、エリアに対する深い知見とコンサルティング力に強みがあります。物件探しだけでなく、資金調達や事業計画の相談にも乗ってくれるなど、手厚いサポートが特徴です。

(参照:ABC店舗 公式サイト)

居抜き店舗.com

居抜き物件に特化した情報サイトです。初期投資を抑えたい、スピーディーに開業したいというニーズに応える物件が豊富に掲載されています。各物件について、残されている厨房機器のリストや内装写真が詳しく掲載されているため、具体的なイメージが掴みやすいのが利点です。

(参照:居抜き店舗.com 公式サイト)

| サイト名 | 特徴 | 主な対象エリア |

|---|---|---|

| 飲食店.COM | 業界最大級の情報量。物件探しから厨房機器、求人まで幅広くカバー。 | 全国 |

| 店舗そのままオークション | オークション形式で店舗の造作を売買。掘り出し物が見つかる可能性。 | 全国 |

| ABC店舗 | 首都圏特化型。コンサルティング力と手厚いサポートに強み。 | 首都圏中心 |

| 居抜き店舗.com | 居抜き物件に特化。詳細な設備情報が豊富でイメージしやすい。 | 全国 |

これらのサイトを活用する際は、新着情報を毎日チェックし、気になる物件があればすぐ問い合わせるスピード感が重要です。

② 地域の不動産会社に相談する

Webサイトと並行して活用したいのが、希望エリアにある地域の不動産会社です。特に、長年その土地で営業している会社や、店舗物件を専門に扱っている会社は、貴重な情報源となり得ます。

メリット

- 非公開物件の情報: Webサイトには掲載されていない、いわゆる「非公開物件」や「水面下の物件」の情報を得られる可能性があります。良い条件の物件は、オーナーの意向で公に募集せず、信頼できる不動産会社を通じて顧客にだけ紹介されるケースが少なくありません。

- 地域に密着した情報: そのエリアの人の流れ、客層、家賃相場、さらには「あのビルのオーナーは飲食店に協力的」といった、地元ならではの深い情報を提供してくれます。

- 交渉のサポート: 家主との賃料交渉や条件交渉において、プロとして間に入り、有利に進めてくれることが期待できます。

デメリット

- 担当者の力量に左右される: 担当者の経験や熱意によって、得られる情報の質や量が変わってきます。飲食店開業に関する知識が乏しい担当者だと、話がスムーズに進まないこともあります。

- 会社の得意分野: 不動産会社によっては、居住用物件がメインで、店舗物件は不得意という場合もあります。

信頼できる不動産会社や担当者を見つけるためのポイント

- 飲食店の実績: これまでにどのような飲食店の仲介を手がけてきたか、実績を確認しましょう。

- 専門知識: 飲食店の設備(排気、防水、グリストラップなど)に関する専門知識があるか。

- 親身な対応: こちらのコンセプトや事業計画を真摯に聞いてくれ、プロの視点からアドバイスをくれるか。

一社だけでなく、複数の不動産会社に声をかけ、自分との相性を見極めることが重要です。

③ 自分の足で歩いて探す

最後は、最もアナログですが、時に大きな成果を生む可能性がある「足で探す」方法です。これは、Webサイトや不動産会社からの情報と並行して行うことで、効果を発揮します。

メリット

- 掘り出し物との出会い: まだ不動産市場に出ていない「空き店舗」や「貸店舗」の貼り紙をいち早く発見できる可能性があります。特に、前のテナントが夜逃げ同然で出て行った物件などは、家主が早く次の借り手を見つけたいため、好条件で借りられることがあります。

- リアルな情報収集: 希望エリアを実際に歩き回ることで、人の流れ、街の雰囲気、競合店の状況などを五感で感じ取ることができます。これは、どんなデータよりも説得力のある情報です。

- 閉店情報のキャッチ: 活気がなく、近々閉店しそうな店舗を見つけることもできます。その店舗のオーナーや不動産管理会社に直接アプローチできれば、居抜きで引き継げる可能性があります。

デメリット

- 効率が悪い: いつどこで良い情報に出会えるか分からず、時間と労力がかかります。

- 交渉の難易度が高い: 不動産会社を介さずに直接オーナーと交渉する場合、専門知識がないと不利な条件で契約してしまうリスクがあります。

この方法を実践する際は、ただ歩くだけでなく、そのエリアの飲食店に入って食事をし、店員や他のお客さんと話してみるのも有効です。地域のリアルな情報を得る貴重な機会になるかもしれません。

これら3つの方法には、それぞれ一長一短があります。一つの方法に固執せず、Webで広く情報を集め、不動産会社で深い情報を得て、自分の足で現地の情報を確かめる、というように複合的にアプローチすることが、理想のレストラン物件にたどり着くための最も確実な道筋と言えるでしょう。

レストラン物件の種類と特徴を理解する

レストラン物件を探し始めると、「居抜き物件」「スケルトン物件」という言葉を必ず目にします。この2つは物件の状態を指す言葉であり、それぞれに全く異なるメリット・デメリットが存在します。どちらを選ぶかによって、開業にかかる初期費用、準備期間、そして店舗デザインの自由度が大きく変わってくるため、それぞれの特徴を正しく理解し、自身の計画に合った方を選択することが極めて重要です。ここでは、居抜き物件とスケルトン物件の詳細と、どちらを選ぶべきかの判断基準について解説します。

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナント(多くは同じ飲食店)が使用していた内装、厨房設備、空調、什器(テーブルや椅子など)がそのまま残された状態で貸し出される物件のことです。 退店する側はこれらを「造作」として、次の入居者に有償(または無償)で譲渡します。新しく開業する側は、これらの既存設備を活かすことで、開業準備を効率的に進めることができます。

居抜き物件のメリット

居抜き物件の最大の魅力は、開業にかかるハードルを大きく下げてくれる点にあります。

- 初期費用を大幅に抑えられる: スケルトンから店舗を作る場合、内装工事や設備購入に数百万~数千万円規模の費用がかかります。居抜き物件では、これらの多くを流用できるため、造作譲渡料を支払ったとしても、トータルの初期投資を劇的に圧縮できます。 これは、自己資金が限られている場合や、融資額を抑えたい場合に非常に大きなメリットです。

- 開業までの期間を短縮できる: 内装工事や設備工事には、設計から施工完了まで数ヶ月単位の時間がかかります。居抜き物件であれば、大規模な工事が不要なため、清掃や部分的な手直し、看板の付け替えなど、比較的短期間でオープンにこぎつけられます。計画から開業までのスピードを重視する場合に適しています。

- インフラの心配が少ない: 飲食店として営業していた実績があるため、電気・ガス・水道の容量や、排気・給排水設備など、営業に必要なインフラがすでに整っているケースがほとんどです。容量増設などの追加工事が発生するリスクが低く、安心して準備を進められます。

居抜き物件のデメリット

一方で、居抜き物件には注意すべきデメリットも存在します。メリットの裏返しとなっている点も多く、安易に飛びつくと後で後悔することになりかねません。

- レイアウトの自由度が低い: 最大のデメリットは、既存の内装や厨房のレイアウトを基本的に引き継がなければならない点です。 厨房の位置や客席の配置が、自分の思い描くオペレーションやコンセプトと合わない場合、使い勝手の悪い店になってしまう可能性があります。無理にレイアウトを変更しようとすると、かえって工事費が高くつくこともあります。

- 設備の老朽化リスク: 残されている設備が古い場合、開業後すぐに故障するリスクがあります。修理や買い替えに想定外の費用が発生し、結局「安物買いの銭失い」になるケースも少なくありません。設備の製造年月日や状態は、契約前に念入りに確認する必要があります。

- 前の店のイメージが残る: 特に、前の店が不人気で閉店したような場合、その悪いイメージが残ってしまい、集客に悪影響を及ぼすことがあります。外装や内装を大きく変更してイメージを刷新しようとすると、居抜きのメリットであるコスト削減効果が薄れてしまいます。

- 隠れた瑕疵(かし)のリスク: 見えない部分、例えば排水管の詰まりや壁の内部の劣化など、引き渡し後に問題が発覚する可能性があります。

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の構造躯体(床・壁・天井)がコンクリート打ちっぱなしの状態など、内装や設備が何もない状態で貸し出される物件のことです。 「コンクリート打ち放し」や「ハコ」と呼ばれることもあります。ここから、電気、ガス、水道、空調、内装など、すべてをゼロから作り上げていくことになります。

スケルトン物件のメリット

スケルトン物件の魅力は、何と言ってもその自由度の高さにあります。

- レイアウトの自由度が非常に高い: 何もない状態から店舗を作り上げるため、厨房の設計、客席の配置、動線計画など、すべてを自分の理想通りにデザインできます。 独自のコンセプトや世界観を細部にわたって表現したい、オペレーション効率を極限まで高めたい、といった強いこだわりを持つ開業希望者には最適です。

- 新品の設備を導入できる: すべての設備を新品で揃えるため、故障のリスクが低く、長期的に安心して使用できます。最新の省エネ性能が高い厨房機器などを導入することで、ランニングコストの削減にも繋がります。

- オリジナリティの高い店舗が作れる: 前の店のイメージに縛られることなく、完全にオリジナルの店舗を一から創造できます。ブランディングを重視し、他店との差別化を明確に打ち出したい場合に大きな強みとなります。

スケルトン物件のデメリット

自由度の高さと引き換えに、費用と時間の面で大きな負担がかかります。

- 初期費用が高額になる: 内装工事費、設備工事費、厨房機器購入費など、すべてを合わせると莫大な初期投資が必要です。 坪単価で50万円~100万円以上かかることも珍しくなく、潤沢な資金計画が不可欠です。

- 開業までの期間が長くなる: 店舗の設計に1~2ヶ月、その後、内装や設備の工事に2~3ヶ月以上かかるのが一般的です。物件を契約してから実際にオープンするまで、半年近くかかることもあります。その間の家賃(フリーレントがない場合)も発生するため、資金計画には注意が必要です。

- 専門知識が必要: 設計会社や施工会社との打ち合わせ、各種工事の手配など、建築や設備に関するある程度の知識が求められます。信頼できるパートナー(設計士や施工業者)を見つけることが成功のカギとなります。

- 退去時の原状回復義務: 退去時には、原則として入居時と同じスケルトン状態に戻す「スケルトン返し」を求められます。この解体費用も数十万~数百万円かかるため、あらかじめ見込んでおく必要があります。

居抜きとスケルトンはどちらを選ぶべき?

ここまで解説したメリット・デメリットを踏まえ、どちらのタイプの物件を選ぶべきかを判断するための比較表と指針を以下に示します。

| 比較項目 | 居抜き物件 | スケルトン物件 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 低い | 高い |

| 開業までの期間 | 短い | 長い |

| デザインの自由度 | 低い | 高い |

| 設備の老朽化リスク | 高い | 低い |

| 前の店のイメージ | 引き継ぐ可能性がある | なし(ゼロから構築) |

| 退去時の費用 | 比較的低いことが多い | 高い(スケルトン解体費) |

| おすすめな人 | ・開業資金を抑えたい人 ・飲食店での経験が浅い人 ・早く開業したい人 ・既存のレイアウトがコンセプトに合う人 |

・資金に余裕がある人 ・コンセプトに強いこだわりがある人 ・オリジナリティで勝負したい人 ・飲食店経営の経験が豊富な人 |

結論として、「自分のコンセプトが、既存の居抜き物件のレイアウトで実現可能か、かつ設備のコンディションが良いか」 が一つの大きな判断基準になります。もし、コンセプトにぴったり合う優良な居抜き物件が見つかれば、それは非常に幸運なことです。

しかし、自分の理想とするオペレーションや世界観を追求するなら、たとえ費用と時間がかかってもスケルトン物件を選ぶべきです。中途半端な居抜き物件で妥協して使い勝手の悪い店を作るよりは、スケルトンから理想の城を築き上げる方が、長期的な成功につながる可能性が高いと言えるでしょう。 自身の資金力、経験、そしてコンセプトへのこだわりを総合的に判断し、最適な選択をすることが重要です。

開業を成功させる!レストラン物件探しのポイント8選

これまでの章で、物件探しの準備や流れ、種類について理解を深めてきました。ここでは、それらを踏まえた上で、実際に物件を選ぶ際に「これだけは押さえておきたい」という、より実践的な8つのポイントを掘り下げて解説します。これらのポイントを一つひとつ丁寧にチェックしていくことが、失敗のリスクを減らし、開業後の成功確率を格段に高めることにつながります。

① コンセプトに合った立地を選ぶ

物件探しの基本中の基本であり、最も重要なポイントです。どんなに素晴らしい物件でも、立地がコンセプトとずれていては意味がありません。

例えば、「学生向けの安くてボリュームのある定食屋」というコンセプトなのに、高級住宅街に出店してもターゲット顧客は集まりません。逆に、「企業の接待で使われるような高級寿司店」を学生街に出店しても、価格帯が合わず敬遠されてしまいます。

重要なのは、「なぜ、この場所なのか?」を自分の言葉で明確に説明できるかどうかです。

- 高級店・専門店: 落ち着いた雰囲気のエリア、富裕層が多く住む住宅街、企業の役員クラスが集まるビジネス街の一角などが適しています。必ずしも駅前である必要はなく、むしろ少し離れた隠れ家的な立地が価値を持つこともあります。

- 大衆店・日常利用の店: 駅前や商店街、オフィス街の中心部、大学の近くなど、日常的に多くの人が行き交う場所が有利です。アクセスの良さと気軽に入りやすい雰囲気が求められます。

- ファミリー向け: 郊外の住宅街、ロードサイド、ショッピングセンター内などが候補になります。駐車場の有無が重要な要素になることも多いです。

コンセプトと立地の一貫性が、お店のブランドイメージを構築し、ターゲット顧客に正しくメッセージを届けるための第一歩となります。

② ターゲット層の人通りが多い場所を選ぶ

立地選びと密接に関わるのが「通行量」の分析です。ただし、単に「人通りが多い」だけでは不十分で、「ターゲットとする客層の人通りが多いか」という視点が不可欠です。

例えば、駅前は確かに人通りが多いですが、その多くは急いで乗り換えをする人たちかもしれません。そのような場所で、ゆっくりと食事を楽しむ高価格帯のレストランを開いても、ターゲット層の目には留まりにくいでしょう。

通行量を分析する際は、以下の点をチェックしましょう。

- 時間帯による変化: 平日のランチタイムはビジネスマンが多いが、夜や休日は閑散としているオフィス街。逆に、平日の昼間は静かだが、夜や休日は若者で賑わう繁華街など、時間帯による特性を把握します。自分のお店のメイン営業時間に、ターゲット層はそこにいるでしょうか。

- 曜日による変化: 平日と土日では、人の流れが全く異なるエリアも多いです。両方の曜日で現地調査を行うことが理想です。

- 人の流れの向き: 人々は駅からどちらの方向に向かって歩いているか。通勤経路なのか、買い物エリアに向かう流れなのか。お店の前を通り過ぎるだけでなく、立ち止まってくれる可能性がある場所かを見極める必要があります。

③ 周辺の競合店を徹底的に調査する

出店候補エリアの競合店調査は、自店の成功可能性を測る上で欠かせません。競合店の存在は脅威であると同時に、多くのヒントを与えてくれる存在でもあります。

- 繁盛している競合店: なぜその店は流行っているのでしょうか。価格、味、雰囲気、接客、立地など、成功の要因を分析します。そのエリアに「外食の需要」がある証拠とも言えます。

- 閑散としている競合店: なぜその店には客がいないのでしょうか。価格設定が高いのか、味が悪いのか、店が入りにくいのか。失敗の要因を分析することで、自店が避けるべきリスクが見えてきます。

- 共存の可能性: 同じジャンルの店がすでにある場合でも、価格帯やターゲット層、コンセプトが異なれば、共存できる可能性があります。例えば、高級イタリアンの隣に、カジュアルなピザスタンドが出店するようなケースです。「そのエリアにない、新しい価値」を提供できるかが鍵となります。

- 相乗効果: カフェの隣に書店があるように、異業種でも相乗効果を生む組み合わせがあります。周辺にどのような店舗があるかを見ることで、街全体の魅力を高め合う関係が築けるかも考えましょう。

④ お店の存在が分かりやすいか(視認性)を確認する

どんなに良い店でも、お客様に存在を気づいてもらえなければ意味がありません。お店の分かりやすさ、すなわち「視認性」は、特に新規顧客を獲得する上で非常に重要です。

- 間口の広さ: お店の正面(ファサード)の幅が広いほど、通行人の目に留まりやすく、中の様子も伝わりやすいため、開放的で入りやすい印象を与えます。

- 階数: やはり最も視認性が高いのは1階の路面店です。地下や2階以上の空中階は、家賃が安い傾向にありますが、その分、存在に気づいてもらうための工夫(魅力的な看板や誘導サインなど)が不可欠になります。

- 角地: 2つの通りに面している角地は、単純に人の目に触れる機会が2倍になり、非常に有利な立地と言えます。

- 看板の設置場所: 効果的な場所に看板を設置できるスペースがあるか、また設置に関するビルの規約や景観条例などを事前に確認しておく必要があります。

実際に物件の前に立ち、通りの反対側から、あるいは駅から歩いてくる人の目線で、本当にお店が目立つかを確認してみましょう。

⑤ 家賃が売上予測に見合っているか判断する

物件の魅力と家賃は比例する傾向にありますが、背伸びをしすぎて身の丈に合わない家賃の物件を契約してしまうのは、失敗への最短ルートです。

事前に立てた事業計画の「損益分岐点」と照らし合わせ、その家賃が支払可能かどうかを冷静に判断する必要があります。 飲食業界で健全経営の目安とされるのは、「家賃が月商の10%以内」という指標です。例えば、月の売上目標が300万円であれば、家賃は30万円までが許容範囲となります。

もちろん、これはあくまで目安であり、原価率の低い業態であれば多少高くても問題ない場合もあります。しかし、この基準を大きく超える物件は、よほど売上に自信がある場合を除き、避けるのが賢明です。憧れのエリアの一等地でも、家賃負担で首が回らなくなっては元も子もありません。

⑥ 以前のテナントの退去理由を確認する

特に居抜き物件の場合、前のテナントがなぜ閉店したのかという理由は、非常に重要な情報です。不動産会社の担当者に正直に聞いてみましょう。

- ポジティブな理由: 「繁盛したので、もっと広い場所に移転した」という理由であれば、その場所には商売のチャンスがあると考えられます。

- ネガティブな理由: 「売上不振で閉店した」「近隣トラブルがあった」「建物に問題があった」といった理由であれば、同じ轍を踏まないよう、その原因を徹底的に調べる必要があります。

不動産会社が本当の理由を知らない、あるいは言いにくい場合もあります。可能であれば、周辺の店舗や住民にヒアリングしてみるのも一つの手です。「あそこのお店、どうして辞めちゃったんですか?」と聞いてみると、思わぬ情報が得られることもあります。

⑦ 必ず複数の物件を比較検討する

物件探しを始めると、最初に内見した物件がとても良く見えてしまい、「これしかない!」と舞い上がってしまうことがあります。しかし、そこで即決するのは非常に危険です。

必ず複数の物件を内見し、比較検討するプロセスを踏むことが重要です。 比較することで、それぞれの物件の長所・短所が客観的に見えてきます。また、複数の物件を見ることで、そのエリアの家賃相場や物件のクオリティに対する「目」が養われます。

比較検討リストを作成し、「立地」「広さ」「家賃」「設備」「視認性」などの項目で点数をつけてみるのも良い方法です。感情だけでなく、客観的な基準で評価することで、より冷静な判断が下せます。

⑧ 信頼できる不動産会社や専門家を見つける

物件探しは、一人だけで進めるにはあまりにも専門的で複雑です。良い物件を見つけるためには、良いパートナーを見つけることが不可欠です。

- 信頼できる不動産会社: 飲食店の開業実績が豊富で、こちらの要望を真摯に受け止め、プロの視点から的確なアドバイスをくれる担当者を見つけましょう。良い担当者は、単に物件を紹介するだけでなく、家主との交渉や契約まで力強くサポートしてくれます。

- 専門家: 必要に応じて、店舗設計の専門家(設計士、デザイナー)や経営コンサルタントといった外部の専門家の意見を聞くことも有効です。特にスケルトン物件から店を作る場合、設計士の知見は不可欠です。内見に同行してもらい、専門的な視点から物件を評価してもらうことで、素人では気づかない問題点を発見できることもあります。

これらの8つのポイントは、理想の物件という「宝」を見つけ出すための羅針盤です。一つひとつのチェックを怠らず、慎重かつ大胆に物件探しを進めていきましょう。

失敗しないための物件内見チェックリスト

物件探しの中で最も重要なアクションが「内見」です。図面や写真だけでは決して分からない、物件のリアルな状態を自分の五感で確かめる唯一の機会です。しかし、ただ漠然と物件を眺めているだけでは、重要なポイントを見逃してしまいます。後々の「こんなはずじゃなかった」を防ぐためにも、事前にチェックリストを用意し、一つひとつ着実に確認していくことが不可欠です。ここでは、内見時に必ずチェックすべき項目を「建物の基本情報」「インフラ・設備」「周辺環境」の3つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

建物の基本情報

まずは、建物の骨格となる基本的な情報を正確に把握します。

面積・間取り・天井の高さ

- 面積: 賃貸借契約で表示される面積は、壁の中心線で計算される「壁芯面積」が一般的です。実際に使える内側の面積(内法面積)はそれよりも少し狭くなることを念頭に置きましょう。必ずメジャーを持参し、厨房スペース、客席スペース、トイレ、通路などの主要な部分を実測します。

- 間取り: 図面と実際の間取りを見比べ、自分の考えた厨房レイアウトや客席配置が可能か、具体的な動線をシミュレーションしてみましょう。「厨房から客席への料理提供はスムーズか」「お客様がトイレに行きやすいか」「スタッフの作業動線は効率的か」などを頭の中で描いてみます。柱の位置や壁の構造(取り壊せる壁か否か)も重要なチェックポイントです。

- 天井の高さ: 天井高は、お店の開放感や雰囲気を大きく左右します。低いと圧迫感があり、お客様がくつろげない空間になってしまう可能性があります。また、天井が低いと、排気ダクトの設置や空調設備の配置に制約が出ることがあるため、デザインだけでなく機能面からも注意が必要です。

築年数と耐震性

- 築年数: 築年数が古い物件は、家賃が安い傾向にありますが、その分、建物の老朽化による修繕リスクが高まります。雨漏りや断熱性の低さ、配管の劣化など、後から問題が発覚する可能性も考慮しておく必要があります。

- 耐震性: 日本でビジネスを行う以上、地震への備えは必須です。建物の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に大きく改正されました。これ以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」を満たしており、震度6強~7程度の大地震でも倒壊しないことが求められています。これ以前の「旧耐震基準」の建物は、震度5強程度で倒壊しないことが基準となっており、安全性の面で差があります。築年数から耐震基準を確認し、特に古い物件の場合は耐震補強工事の有無などを確認しておくと安心です。

インフラ・設備

飲食店経営の生命線とも言えるインフラ・設備の状態は、最も念入りにチェックすべき項目です。ここの確認を怠ると、開業後に追加で数百万円単位の工事費が発生する可能性があります。

電気・ガス・水道の容量

- 電気: 使用する厨房機器(業務用冷蔵庫、フライヤー、IHコンロなど)の総電力量をあらかじめ計算しておき、物件に引き込まれている電気容量で足りるかを確認します。容量が不足している場合、幹線引き込み工事などの増設工事が必要となり、高額な費用がかかります。電力会社の検針票などで契約アンペア数を確認しましょう。

- ガス: ガスには都市ガスとプロパンガス(LPガス)があります。プロパンガスは一般的に都市ガスより料金が高くなる傾向があります。また、ガスの配管の太さ(口径)によって、使用できるガスの量が決まります。強力な火力が必要な中華料理店などでは、太い配管が必要です。ガスの種類とメーターの号数を確認しましょう。

- 水道: 水道の給水管の口径も、一度に使える水の量を左右します。食器洗浄機や製氷機など、大量の水を使う厨房では十分な口径が必要です。

給排水・換気・排煙設備の状態

- 給排水: シンクを設置したい場所に、給水管と排水管が来ているかを確認します。床の防水処理がされているか、排水管の勾配が適切で水がスムーズに流れるかも重要です。特に排水管の詰まりは営業に致命的な影響を与えるため、念入りにチェックが必要です。

- 換気・排煙(ダクト): これはレストラン物件で最もトラブルになりやすいポイントの一つです。 特に焼肉、中華、鉄板焼きなど、煙や臭いが大量に出る「重飲食」の場合、強力な排気能力が求められます。ダクトが屋上まで適切に伸びているか、近隣の住宅の窓などに排気が向いていないか、ダクトの清掃は定期的に行われていたかなどを確認します。ダクトの新設や経路変更は非常に高額な工事になるため、既存の設備が使えるかは大きなポイントです。

- 空調設備: エアコンの有無、性能、製造年月日を確認します。古い場合は効きが悪かったり、電気代が高くなったりする可能性があります。修理や交換が必要になった場合の費用負担が貸主か借主かも契約前に確認が必要です。

グリストラップの有無と位置

- グリストラップ(油脂分離阻集器)は、厨房排水に含まれる油脂やゴミが直接下水道に流れるのを防ぐための設備で、多くの自治体で設置が義務付けられています。これが設置されているか、設置されていない場合はどこに設置できるスペースがあるかを確認します。また、グリストラップは定期的な清掃が必須です。 清掃しにくい場所に設置されていると、日々のメンテナンスが大きな負担になります。

周辺環境

物件の内部だけでなく、その周りの環境もお店の運営に大きく影響します。

曜日や時間帯による人通りの変化

- 事前のエリア調査と重複しますが、内見時にも改めて確認しましょう。特に、自分のお店のメインとなる営業時間帯に現地を訪れることが重要です。 昼間は静かでも、夜になると隣の飲食店の客で騒がしくなる、といったケースもあります。

騒音・悪臭・害虫のリスク

- 騒音: 線路や幹線道路の近く、工場やライブハウスの隣など、営業の妨げになるような騒音源がないかを確認します。

- 悪臭: 周辺にゴミ集積所や悪臭を放つ工場などがないかを確認します。

- 害虫: 建物内にゴキブリやネズミなどの害虫の痕跡(フンや死骸など)がないかをチェックします。 特に、1階に他の飲食店が入っているビルなどは注意が必要です。建物の共用部や周辺の清掃状況も、害虫リスクを判断する上で参考になります。

ゴミ出しのルール

- 事業活動で出るゴミ(事業系ごみ)は、家庭ごみとは異なり、自治体の収集ではなく、専門の廃棄物収集運搬業者と契約して処理するのが一般的です。物件(ビル)で指定の業者がいるのか、ゴミを出す場所や時間、分別方法などのルールを事前に確認しておきましょう。 ルールが厳しい場合や、ゴミ置き場が不衛生な場合は注意が必要です。

このチェックリストを手に、冷静かつ徹底的に物件を観察することが、後悔のない物件選びへの確実な一歩となります。

レストラン物件の契約時に確認すべき注意点

理想の物件が見つかり、申し込みと条件交渉を経て、いよいよ契約へ。この最終段階で気を抜いてしまうと、後々大きなトラブルに発展しかねません。賃貸借契約は、長期にわたって貸主(オーナー)と借主(あなた)の権利と義務を定める法的な約束事です。内容を十分に理解し、納得した上で署名・捺印することが鉄則です。ここでは、レストラン物件の契約時に特に注意して確認すべきポイントを解説します。

契約書の内容を細部まで確認する

契約書は法律用語や専門的な表現が多く、読むのが億劫に感じるかもしれません。しかし、ここにあなたのお店の未来がかかっていると考え、一字一句、細部まで目を通す必要があります。不明な点があれば、必ず不動産会社の担当者や、必要であれば弁護士などの専門家に質問しましょう。

契約期間と更新条件

- 契約の種類: 物件の賃貸借契約には、主に「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。この違いは非常に重要です。

- 普通借家契約: 契約期間が満了しても、借主が希望する限り、正当な事由がない限り貸主は更新を拒絶できません。つまり、原則として更新が可能な契約であり、長期的に安定して営業したい借主にとっては有利な契約です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了する契約です。再契約できる保証はなく、貸主の合意がなければ退去しなければなりません。もしお店が繁盛していても、契約期間満了とともに出て行かなくてはならないリスクがあります。「再契約可」という特約があっても、あくまで貸主の裁量次第です。このタイプの契約を結ぶ際は、そのリスクを十分に理解しておく必要があります。

- 契約期間: 一般的には2~3年が多いですが、物件によって異なります。

- 更新料: 契約を更新する際に、貸主に支払う費用です。家賃の1ヶ月分程度が相場ですが、これも契約書で定められています。

家賃以外の費用(共益費・保証金など)

毎月の支払いは家賃だけではありません。トータルでいくらかかるのかを正確に把握しましょう。

- 共益費・管理費: 廊下やエレベーターなど、建物の共用部分を維持管理するための費用です。家賃と合わせて毎月支払います。

- 保証金(敷金): 契約時に預ける担保金です。契約書で最も注意深く確認すべき項目の一つが、この保証金の「償却」に関する条項です。

- 償却(敷引き): 契約時に「保証金のうち〇ヶ月分(または〇%)を償却する」といった特約がある場合、その金額は解約時に返還されません。例えば、「保証金10ヶ月、償却2ヶ月」の場合、退去時に返ってくるのは最大でも8ヶ月分です。この償却がない物件の方が、借主にとっては有利です。

- その他費用: 看板使用料、駐車場代など、別途費用が発生する場合があります。

修繕義務の範囲と原状回復の条件

- 修繕義務: 物件の設備(エアコン、給湯器、トイレなど)が故障した場合、その修理費用を貸主と借主のどちらが負担するのかを定めた条項です。一般的に、経年劣化による自然な故障は貸主負担、借主の過失による故障は借主負担とされますが、契約によって異なる場合があるため、範囲を明確に確認しておく必要があります。

- 原状回復義務: これは退去時のトラブルで最も多い原因の一つです。 借主は、退去時に物件を「原状に回復して」貸主に返還する義務があります。この「原状」がどこまでを指すのかが重要です。

- スケルトン返し: スケルトン状態で借りた場合、退去時もスケルトン状態に戻す必要があります。この解体費用は高額になります。

- 居抜き物件の場合: 「入居時の状態に戻す」のが原則ですが、どこまでの修繕やクリーニングが求められるのか、その範囲を契約書で確認します。場合によっては、貸主の承認を得て、次の入居者に居抜きで引き継ぐ(造作譲渡)ことも可能です。この点についても、契約書に定めがあるか確認しましょう。

重要事項説明をしっかり聞く

賃貸借契約を締結する前には、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士が「重要事項説明書」を交付し、その内容を口頭で説明することが義務付けられています。これは、借主が不利な契約を結んでしまうことを防ぐための重要な制度です。

説明される内容は、登記簿上の権利関係、法令上の制限(用途地域など)、インフラの整備状況、契約内容の詳細など多岐にわたります。専門用語が多くて分かりにくいかもしれませんが、眠気をこらえて集中して聞き、少しでも疑問に思ったこと、理解できなかったことは、その場で遠慮なく質問しましょう。 すべての内容に納得してから、署名・捺印するようにしてください。

(居抜きの場合)造作譲渡契約の内容を確認する

居抜き物件を契約する場合、建物のオーナーと結ぶ「賃貸借契約」とは別に、前のテナントと「造作譲渡契約」を結ぶのが一般的です。 これは、内装や設備などを買い取るための契約であり、こちらも慎重な確認が必要です。

- 譲渡対象物のリスト: どの設備がいくらで譲渡されるのか、そのリスト(造作譲渡品目録)を必ず作成してもらい、現物と照らし合わせて確認します。冷蔵庫、コンロ、テーブル、椅子など、一つひとつの品目と状態をチェックします。

- リース品の確認: 譲渡対象物の中に、実は前のテナントがリース契約していたものが含まれていることがあります。 ビールサーバーや製氷機、レジなどがよくある例です。これらは譲渡の対象にはならず、所有権はリース会社にあります。知らずに譲り受けてしまうと、後でリース会社から引き上げを求められたり、リース契約の引き継ぎが必要になったりするトラブルに発展します。所有権が誰にあるのかを明確に確認することが極めて重要です。

- 故障時の責任: 譲渡された設備が引き渡し後すぐに故障した場合、誰が責任を負うのか(修理費用を負担するのか)を取り決めておくと安心です。「引き渡し後の故障については一切責任を負わない(瑕疵担保責任を負わない)」という特約がつけられることが多いため、設備のコンディションは事前に念入りにチェックしておく必要があります。

契約は、レストラン開業という長い航海の出発点です。ここでしっかりと羅針盤と海図を確認しておくことが、安全な航海、すなわち安定した店舗経営につながります。

レストランの物件探しに関するよくある質問

レストランの物件探しは、多くの開業希望者にとって初めての経験であり、さまざまな疑問や不安がつきものです。ここでは、物件探しを進める中で多くの方が抱くであろう質問について、Q&A形式でお答えします。

物件探しにかかる期間の目安は?

これは非常によくある質問ですが、残念ながら「〇ヶ月です」という明確な答えはありません。個人の準備状況や求める条件、そして「運」や「縁」にも左右されるため、人によって大きく異なります。

しかし、一つの目安として、お店のコンセプトを固め始めてから、物件の契約が完了するまでには、短くても3ヶ月~半年、長い場合は1年以上かかると想定しておくと良いでしょう。

- 準備期間(1~3ヶ月): コンセプト設計、事業計画・資金計画の策定。この準備がしっかりできているほど、その後の物件探しがスムーズに進みます。

- 情報収集・内見期間(2~6ヶ月): 不動産サイトをチェックし、不動産会社を回り、候補物件を内見して比較検討する期間。良い物件がすぐに見つかるとは限りません。希望エリアや条件によっては、数ヶ月間まったく候補が出てこないこともあります。

- 申し込み・交渉・契約期間(1~2ヶ月): 理想の物件が見つかってから、申し込み、審査、条件交渉を経て、契約締結に至るまでの期間です。

最も重要なのは、「焦らないこと」です。 開業時期を先に決めてしまい、それに間に合わせるために妥協して物件を選んでしまうのが、最も典型的な失敗パターンです。納得のいく物件に出会えるまで、じっくりと腰を据えて探し続ける覚悟が必要です。理想の物件と出会うのは「縁」とも言われます。その縁を引き寄せるためにも、諦めずに情報収集を続けることが大切です。

良い物件がなかなか見つからないときはどうすればいい?

物件探しが長期化し、良い候補が見つからないと、精神的に疲弊し、モチベーションが下がってしまうことがあります。そんな時は、一度立ち止まって、アプローチ方法を見直してみましょう。

1. 希望条件を見直す

「完璧な物件」を求めすぎている可能性があります。最初に設定した希望条件リストを見返し、「MUST(絶対条件)」と「WANT(希望条件)」を再整理してみましょう。

- エリアを少し広げてみる: 最寄り駅を一つ隣にする、あるいは希望エリアの周辺地域も候補に入れるだけで、選択肢が大きく広がることがあります。

- 家賃の上限を少し上げてみる: 事業計画を見直し、あと少し家賃を上乗せできないか検討してみる。

- 広さや階数の条件を緩和する: 「1階路面店」にこだわりすぎていないか。魅力的な空中階や地下の物件も存在するかもしれません。

- コンセプトに合うなら居抜きも検討する: スケルトンにこだわりすぎていないか。コンセプトに合致する優良な居抜き物件も探してみる。

2. 情報収集の方法を増やす

一つの方法に固執していませんか?

- 相談する不動産会社の数を増やす: 1~2社だけでなく、さらに多くの地域の不動産会社にアプローチしてみましょう。会社によって持っている情報や得意なエリアが異なります。

- 人脈を頼る: 知り合いの飲食店経営者や、業界関係者に「良い物件を探している」と声をかけておきましょう。思わぬところから情報が舞い込んでくることがあります。

- 自分の足で歩く頻度を増やす: 希望エリアを定期的に散策し、「貸店舗」の貼り紙や閉店の兆候がないか、自分の目で確かめる努力も重要です。

3. コンセプト自体を再検討する

もしかしたら、設定したコンセプトが、市場のニーズや物件の供給状況とマッチしていないのかもしれません。事業計画やコンセプトの段階に一度立ち戻り、より実現可能性の高いプランに練り直すという視点も必要です。

行き詰まった時は、一人で抱え込まず、信頼できる不動産会社の担当者や、経験豊富な経営者などに相談してみることをお勧めします。

物件の申し込みで断られることはある?

はい、残念ながらあります。 特に人気のある好条件の物件には、複数の申し込みが同時に入る「申し込み競争」が起こることが珍しくありません。その場合、最終的に誰に貸すかを決めるのは物件のオーナー(貸主)です。オーナーは、以下のような点を総合的に判断して入居者を決定します。

- 事業計画の信頼性: 提出された事業計画書の内容が、現実的で説得力があるか。その場所で本当にビジネスが成功しそうか、という点が見られます。飲食店の経験が豊富であることも、信頼性を高める要素になります。

- 資金計画の安定性: 自己資金は十分にあるか、融資は確実に受けられる見込みがあるかなど、家賃を滞納するリスクがないかという点が厳しく審査されます。

- 業種・業態: オーナーやビル側が、建物のイメージや他のテナントとの兼ね合いから、特定の業種(例えば、煙や臭いの強い重飲食など)を敬遠する場合があります。

- 人柄: 最終的には、オーナーが「この人に貸したい」と思えるかどうかも影響します。不動産会社の担当者を通じて、開業への熱意や誠実な人柄を伝えることも重要です。

また、そもそも「飲食店不可」の物件に申し込んでしまったり、保証会社の審査に通らなかったりして断られるケースもあります。

申し込みで断られても、それはあなたの人格が否定されたわけではありません。縁がなかったと気持ちを切り替え、次の物件を探すことが大切です。断られた経験も、次の申し込みで事業計画をブラッシュアップするなどの糧にしていきましょう。