商業ビルは、単なる「箱」ではありません。街の風景をかたちづくり、人々を惹きつけ、新たな文化や交流を生み出す拠点となる可能性を秘めています。その可能性を最大限に引き出す鍵となるのが「デザイン」です。優れたデザインの商業ビルは、集客力を高め、テナントのビジネスを成功に導き、ひいてはビル自体の資産価値を永続的に向上させます。

しかし、一言で「おしゃれなデザイン」と言っても、その方向性は様々です。モダンで洗練されたデザイン、木材を多用した温かみのあるデザイン、あるいは地域の歴史や文化に根差した個性的なデザインなど、目指すべきゴールは立地やターゲット層、コンセプトによって大きく異なります。

この記事では、これから商業ビルの建築やリノベーションを検討しているオーナー様や事業担当者様に向けて、デザインの重要性から、集客につながる具体的な設計のポイント、さらには気になる費用の相場まで、網羅的に解説します。様々なデザイン事例を参考にしながら、あなたのビジネスを成功へと導く理想の商業ビルの姿を思い描いてみましょう。

目次

商業ビルにおけるデザインの重要性

商業ビルの成功は、立地やテナント構成だけで決まるものではありません。訪れる人々の心をつかみ、記憶に残る体験を提供する「デザイン」の力が、今ますます重要になっています。なぜ商業ビルのデザインは、ビジネスの成否を左右するほどの影響力を持つのでしょうか。その理由は、大きく3つの側面に集約されます。

集客力を左右する建物の顔

商業ビルにとって、外観デザイン、すなわちファサードは、道行く人々に対して最初にアプローチする「建物の顔」です。人間が第一印象を数秒で判断するように、人々はビルの外観から瞬時にその魅力やコンセプトを感じ取ります。魅力的で「入ってみたい」と思わせるデザインは、それ自体が強力な広告塔となり、目的を持たずに街を歩いている人々の足をも自然と引き寄せます。

例えば、ガラス張りの開放的なデザインは、内部の活気や商品の魅力を道行く人々に伝え、気軽に入りやすい雰囲気を作り出します。一方で、重厚な石材や特徴的な素材を使ったデザインは、高級感や独自性を演出し、特定の価値観を持つターゲット層に強くアピールできます。

近年では、SNSの普及により、「写真映え」するデザインの重要性も増しています。ユニークな外観や美しい照明、緑豊かな空間などは、訪れた人々が思わず写真を撮り、共有したくなる要素です。これらの投稿は、オンライン上で自然な口コミとして拡散され、広告費をかけずにビルの認知度を高め、新たな顧客を呼び込むきっかけとなります。

このように、優れたデザインは単なる装飾ではなく、不特定多数の人々の関心を引きつけ、ビル内部へと誘導する「磁石」のような役割を果たすのです。この最初のステップである「集客」を成功させることが、商業ビル全体の活性化に向けた第一歩となります。

ブランドイメージを構築する

商業ビルのデザインは、そこに集うテナントやビル全体の「ブランドイメージ」を視覚的に表現する重要な手段です。ビルが持つコンセプト(例えば「最先端」「ナチュラル」「ラグジュアリー」など)をデザインに一貫して反映させることで、訪れる人々に明確なメッセージを伝え、独自のブランド価値を構築できます。

考えてみてください。もし「最新のファッションとカルチャーの発信地」をコンセプトとするビルが、古く凡庸なデザインだったら、そのメッセージは説得力を持つでしょうか。逆に、コンクリート打ちっ放しのクールな空間や、アートが点在する刺激的なデザインであれば、コンセプトはより強固なものとなり、感度の高い人々を惹きつけるでしょう。

また、デザインは、入居するテナントのブランドイメージにも影響を与えます。洗練されたデザインのビルは、ハイブランドやこだわりのあるセレクトショップにとって、自社のブランド価値を高める絶好の出店場所となります。ビル全体のデザインと各テナントの個性が調和し、相乗効果を生むことで、ビル全体がひとつの強力なブランドとして認識されるようになります。

このブランドイメージは、顧客ロイヤルティの向上にも寄与します。顧客は単に商品を買いに来るだけでなく、そのビルが提供する独特の雰囲気や世界観を体験するために訪れるようになります。「あのビルに行けば、何か新しい発見がある」「あそこにいるだけで心地よい」といったポジティブな感情は、リピート訪問を促し、長期的なファンを育てる上で不可欠な要素です。デザインは、物理的な構造物であるビルに「物語」や「個性」を与え、人々と感情的なつながりを築くための強力なツールなのです。

テナント誘致と資産価値の向上につながる

優れたデザインは、来客者だけでなく、ビジネスの場を求めるテナントにとっても大きな魅力となります。魅力的で集客力のあるビルは、テナントにとって「成功しやすい場所」と映り、出店希望者が絶えません。これにより、オーナーはより優良なテナントを選定する機会に恵まれ、安定した賃料収入を確保しやすくなります。

特に、独自のブランド戦略を持つテナントは、出店するビルのデザインやイメージを非常に重視します。自社のブランドとビルのコンセプトが合致していれば、ゼロから集客するよりも効率的にターゲット層へアプローチできるからです。結果として、デザイン性の高いビルは空室リスクを低減させ、健全なビル経営の基盤を築きます。

さらに、デザインは商業ビルの長期的な「資産価値」にも直結します。建築当初は最新であったとしても、時代とともにデザインは陳腐化し、魅力は薄れていきます。しかし、普遍的な美しさや、将来の改修にも柔軟に対応できる質の高いデザインは、時間の経過とともに「ヴィンテージ」としての価値を増すことさえあります。

また、環境に配慮した緑化デザインや、省エネルギー性能の高い設計を取り入れることは、現代社会の要請に応えるものであり、ビルの社会的評価と資産価値を同時に高めることにつながります。初期投資はかかったとしても、ランニングコストの削減や、企業のCSR(社会的責任)に関心を持つテナントからの評価向上といった形で、長期的に見れば大きなリターンが期待できます。

結論として、商業ビルのデザインへの投資は、単なる建設コストの一部ではありません。集客力、ブランド力、そして収益性を高め、ビルの資産価値を未来にわたって維持・向上させるための戦略的な投資であると認識することが、プロジェクトを成功に導く上で最も重要な心構えと言えるでしょう。

集客につながる商業ビルデザインの8つのポイント

商業ビルのデザインは、単に「おしゃれ」であれば良いというものではありません。そのデザインがビジネスの成功、つまり「集客」と「収益」に結びついて初めて意味を持ちます。ここでは、訪れる人々を魅了し、自然と足が向くような商業ビルを実現するための、8つの重要なデザインポイントを具体的に解説します。

① コンセプトを明確にする

すべてのデザインは、「このビルを通じて、誰に、どのような価値を提供したいのか」という明確なコンセプトから始まります。コンセプトは、デザインの方向性を決める羅針盤であり、建築家やデザイナー、そしてテナント全員が共有すべきビジョンです。

コンセプトを固めるには、まず以下の点を自問自答してみましょう。

- ビルの目的は何か?(例:地域の新たなランドマーク、若者向けのカルチャー発信地、ファミリー層が一日楽しめる場所)

- どのような体験を提供したいか?(例:非日常的な高級感、自然と触れ合える癒やし、アートに出会える刺激)

- ビルが持つべき個性は何か?(例:先進的、伝統的、ミニマル、エコロジカル)

例えば、「都心で働く女性が、仕事帰りにリフレッシュできるオアシス」というコンセプトを設定したとします。この場合、デザインは落ち着いた色調、柔らかな照明、肌触りの良い自然素材、そして随所に配置されたグリーンなどが求められるでしょう。逆に、「最新テクノロジーとエンターテインメントの融合」がコンセプトなら、メタリックな素材、デジタルサイネージ、インタラクティブな仕掛けなどを多用した、未来的でダイナミックなデザインが考えられます。

コンセプトが曖昧なままデザインを進めると、方向性がぶれ、統一感のない、誰の心にも響かない建物になってしまいます。最初に強固なコンセプトを確立することが、プロジェクト全体の成功を左右する最も重要な第一歩です。

② ターゲット層を具体的に設定する

明確になったコンセプトを、より具体化するのがターゲット層の設定です。「誰に」来てほしいのかを具体的にイメージすることで、デザインの細部に魂が宿ります。「20代のカップル」といった大まかな設定ではなく、「平日は都心で働き、週末はオーガニックなライフスタイルを重視する30代の夫婦」のように、ペルソナ(具体的な人物像)を描くことが有効です。

ペルソナを設定すると、デザインの判断基準が明確になります。

- ペルソナのライフスタイルは?: ベビーカーを利用するか? → 通路の幅やスロープ、授乳室の設置が必要。

- ペルソナの価値観は?: 環境意識が高いか? → サステナブルな建材や再生可能エネルギーの導入がアピールポイントになる。

- ペルソナの情報収集源は?: Instagramをよく利用するか? → 思わず写真を撮りたくなる「フォトジェニック」なスポットを設ける。

ターゲット層を絞ることは、他の層を切り捨てることではありません。むしろ、特定の層に深く刺さる空間を作ることで、その熱量が周辺層にも伝播し、結果としてより多くの人々を惹きつけることにつながります。万人に受け入れられようとする平均的なデザインよりも、明確なターゲットに向けた熱意あるデザインのほうが、結果的に強い集客力を生むのです。

③ 周辺環境との調和を考える

どれだけ優れたデザインのビルであっても、周囲の環境から孤立していては、街の風景に馴染まず、違和感を与えてしまいます。優れた商業ビルは、自己主張するだけでなく、周辺の街並みや歴史、文化を尊重し、調和することで、地域全体の価値を高めます。

まず、計画地の景観条例や地域のルールを遵守することは絶対条件です。その上で、以下の点を考慮しましょう。

- スケール感: 周囲の建物の高さやボリューム感と合わせることで、圧迫感をなくし、街並みに溶け込みます。

- 色彩・素材: 周辺の建物で使われている色や素材を一部取り入れたり、逆にアクセントとなる色を選んだりすることで、調和と個性のバランスを取ります。歴史的な街並みであれば、レンガや木材など、その土地の文脈に合った素材選びが重要です。

- 公開空地の活用: ビルの前に広場や緑地(公開空地)を設けることで、地域住民の憩いの場を提供し、ビルと街をつなぐ役割を果たします。イベントを開催したり、カフェのテラス席を設けたりすることで、ビルの中に入らずとも賑わいを創出できます。

周辺環境との調和は、単なる配慮ではありません。地域に愛され、長く親しまれるビルになるための重要な戦略です。地域住民が「自分たちの街のシンボルだ」と誇りに思えるようなデザインを目指すことが、持続可能な成功につながります。

④ 人の流れを意識した動線計画

商業ビルにおける動線計画とは、お客様がビルに入ってから出るまでの一連の流れをスムーズで快適、かつ意図したものにするための設計です。どんなに魅力的なテナントがあっても、そこへたどり着くまでの道のりが分かりにくかったり、歩きにくかったりすれば、顧客満足度は大きく低下し、再訪の機会を失ってしまいます。

集客につながる動線計画のポイントは以下の通りです。

- 回遊性の創出: お客様がビル内を自然と歩き回り、様々な店舗と出会えるようなループ状の動線が理想的です。行き止まりをなくし、エレベーターやエスカレーターを効果的に配置することで、上下階への移動も促します。

- 視線の抜け: 通路から先の店舗が見える、吹き抜けから下の階の様子がわかるなど、「視線の抜け」を確保することで、空間の広がりを感じさせると同時に、お客様の興味を引きつけ、次の行動を促します。

- 滞留空間の設計: 通路の幅にメリハリをつけ、ベンチやアートを置いた少し広いスペース(滞留空間)を設けることで、休憩や待ち合わせの場所を提供します。これにより、お客様の滞在時間が延び、購買機会の増加につながります。

- バリアフリーへの配慮: スロープ、多機能トイレ、点字ブロックの設置など、高齢者や障がい者、ベビーカー利用者を含むすべての人々が快適に過ごせるユニバーサルデザインは、今や必須の要件です。

優れた動線計画は、お客様を無意識のうちに目的の場所へ導き、快適な買い物体験を提供することで、ビル全体の売上向上に直接貢献します。

⑤ 視認性を高める看板・サイン計画

看板や案内表示(サイン)は、お客様を目的地まで正確に導くための重要なコミュニケーションツールです。サイン計画は、建物の設計段階から動線計画と一体で考えるべき要素であり、後付けで設置すると統一感がなくなり、かえって混乱を招く原因となります。

効果的なサイン計画のポイントは以下の通りです。

- 階層的な情報提供: ビルの外には「ビル全体のコンセプトを示すファサードサイン」、エントランスには「フロア全体の案内図」、各フロアのエレベーターホールには「その階のテナントリスト」、そして各店舗前には「店名サイン」といったように、場所に応じて必要な情報を段階的に提供します。

- デザインの統一性: フォント、色、ピクトグラム(絵文字)、素材などをビル全体で統一することで、ブランドイメージを強化し、視覚的な分かりやすさを高めます。

- 視認性の確保: 遠くからでも認識できる文字の大きさや色使い、適切な設置高さ、照明などを考慮します。特に、多言語対応はインバウンド顧客を取り込む上で不可欠です。

- 直感的な分かりやすさ: 文字情報だけでなく、色分けやピクトグラムを効果的に使うことで、誰にでも直感的に理解できるサインを目指します。

分かりやすいサイン計画は、お客様のストレスを軽減し、安心感を与える「おもてなし」の一環です。これが顧客満足度の向上につながり、リピート利用を促進します。

⑥ 夜間も魅力的に見せる照明計画

商業ビルの営業時間は夜間に及ぶことが多く、照明計画は昼間とは異なるもう一つの「顔」を創り出す上で非常に重要です。効果的な照明は、夜間の安全性を確保するだけでなく、建物の魅力をドラマチックに演出し、夜の街に新たな賑わいを生み出します。

夜間の魅力を高める照明計画のポイントは以下の通りです。

- 建築のライトアップ: 建物の形状や特徴的なディテールを光で浮かび上がらせることで、夜空に映えるランドマークとしての存在感を高めます。フルカラーで変化するLED照明を使えば、季節やイベントに合わせた演出も可能です。

- 間接照明の活用: 光源を直接見せず、壁や天井に反射させた柔らかい光を使うことで、上質で落ち着いた雰囲気を醸し出します。特に、エントランスやラウンジなど、高級感を演出したい空間に効果的です。

- 内部の光を外部に見せる: ガラス面を大きく取り、内部の店舗の照明や人々の活動が外から見えるように設計すると、建物全体が温かい光を放つランタンのようになり、道行く人々を惹きつけます。

- 安全性と省エネの両立: 通路や階段など、安全確保が必要な場所の照度は十分に確保しつつ、人感センサーやタイマー制御、高効率なLED照明などを採用することで、環境負荷とランニングコストを低減します。

夜間の照明は、昼間の活気とは異なる、幻想的で魅力的な雰囲気を創出します。美しくライトアップされたビルは、夜のデスティネーション(目的地)となり、新たな客層を呼び込むきっかけになります。

⑦ 外観を引き立てる素材選び

建物の外観に使用する素材は、ビルの印象や耐久性、メンテナンス性に大きく影響します。素材の質感や色、経年変化の風合いまで考慮して選定することが、デザインの質を高める上で重要です。

主な外装材とその特徴は以下の通りです。

- ガラス: 透明感と開放感を与え、モダンで都会的な印象を創出します。内部の様子を外部に伝える効果もありますが、断熱性やプライバシーへの配慮が必要です。

- 金属(アルミ、ステンレス、チタンなど): シャープでスタイリッシュ、未来的なイメージを演出します。軽量で加工しやすく、メンテナンス性も高いですが、素材によってはコストが高くなります。

- コンクリート: 打ちっ放しにすることで、無骨でクールなインダストリアルな雰囲気を生み出します。重厚感と耐久性に優れていますが、ひび割れや汚れへの対策が必要です。

- 石材(御影石、大理石など): 高級感、重厚感、永続性を象徴する素材です。格式高いビルやラグジュアリーブランドの店舗に適していますが、非常に高価で重量もあります。

- 木材: 温かみや親しみやすさ、ナチュラルな印象を与えます。不燃処理を施すことで外装にも使用可能で、環境配慮型ビルとしてのイメージ向上にもつながります。ただし、定期的なメンテナンスが不可欠です。

- タイル・レンガ: 色や貼り方によって多様な表情を作り出せます。親しみやすく、地域に馴染むデザインに適しており、耐久性も高い素材です。

これらの素材を単体で使うだけでなく、複数組み合わせることで、デザインに深みとリズム感を与えることができます。コンセプトと予算、そして長期的なメンテナンス計画を総合的に考慮して、最適な素材を選びましょう。

⑧ 緑化を取り入れて快適な空間を演出する

コンクリートとガラスで構成されがちな都市空間において、「緑」は人々に安らぎと潤いを与える貴重な要素です。商業ビルに緑化を取り入れることは、環境への配慮を示すだけでなく、ビルのイメージを向上させ、訪れる人々に快適な体験を提供する強力な手法です。

主な緑化の手法には以下のようなものがあります。

- 壁面緑化: 建物の壁を植物で覆う手法。夏の断熱効果による省エネ(ヒートアイランド現象の緩和)や、建物の保護、そして何よりも圧倒的な視覚的インパクトが魅力です。

- 屋上緑化(屋上庭園): 屋上スペースを庭園として開放することで、テナント従業員や来客者のためのリフレッシュ空間を創出します。都市の貴重なオープンスペースとなり、ビル全体の付加価値を高めます。

- 植栽・プランター: エントランス周りや公開空地、テラス席などに植栽やプランターを配置するだけでも、空間に彩りと季節感が生まれます。

緑化は、「サステナビリティ(持続可能性)」という現代的な価値観を体現するものであり、環境意識の高いテナントや顧客からの評価を高めます。無機質な都市景観の中にオアシスのような空間を創出することで、他のビルとの明確な差別化を図り、記憶に残る場所として選ばれる理由になるのです。

おしゃれな商業ビルのデザイン10選

ここでは、特定のビルを挙げるのではなく、様々なデザインの方向性を10種類のスタイルに分類し、それぞれの特徴や魅力、与える印象を解説します。自社のコンセプトに合ったデザインを見つけるためのヒントにしてください。

①【モダン】ガラス張りで開放感を演出したデザイン

ガラスをファサードの主役にしたモダンデザインは、透明性、開放感、そして都会的な洗練を象徴します。昼間は自然光を豊かに取り込み、明るく広々とした内部空間を演出。夜には内部の照明が外に漏れ、建物全体が光の箱のように輝き、街のランドマークとなります。

このデザインの最大のメリットは、内外の境界を曖昧にし、道行く人々に中の賑わいや商品の魅力をダイレクトに伝えられる点です。人々は心理的な壁を感じにくく、気軽に足を踏み入れやすくなります。特に、アパレルショップやショールームなど、見せることを重視するテナントとの相性は抜群です。

一方で、デザインにおいては、ガラスの透明感を活かすための構造的な工夫(細いサッシや支持構造)が求められます。また、夏の日差し対策として高性能な断熱ガラスやルーバー(日除け)の設置、プライバシー確保のための工夫も必要です。鉄やコンクリートといった異素材と組み合わせることで、単調さを避け、より表情豊かなデザインを創り出すことができます。

②【ナチュラル】木材を多用した温かみのあるデザイン

木材を外装や内装にふんだんに使用したナチュラルデザインは、人々に温かみ、安らぎ、そして親しみやすさを与えます。有機的な素材である木は、コンクリートやガラスが支配的な都市空間において、ヒューマンスケールで心地よいリズム感を生み出します。

このデザインは、サステナビリティやエコロジーといった現代的な価値観を体現するのに最適です。ライフスタイルショップやオーガニックレストラン、ファミリー層をターゲットにした施設など、「丁寧な暮らし」や「健康」をテーマとする業種にマッチします。木材は経年変化によって味わいを増し、長く愛されるビルになるポテンシャルを秘めています。

設計上のポイントは、木の質感を最大限に活かすことです。木目を美しく見せる仕上げや、異なる樹種を組み合わせることで生まれるコントラストなど、細やかな配慮がデザインの質を高めます。また、建築基準法で定められた不燃・準不燃処理を施した木材を使用するなど、安全性への配慮も不可欠です。緑化との相性も非常に良く、組み合わせることでより豊かな自然の雰囲気を作り出せます。

③【インダストリアル】コンクリート打ちっ放しのクールなデザイン

コンクリート打ちっ放しを基調とし、鉄骨や配管などをあえて見せるインダストリアルデザインは、飾らない、ありのままの素材感が魅力です。無骨でありながら洗練された雰囲気は、クリエイティブでアーティスティックな空間を演出します。

このスタイルは、もともと工場や倉庫をリノベーションした空間から生まれました。そのため、創造性を刺激する雰囲気があり、アトリエ、デザインオフィス、セレクトショップ、カフェバーなど、独自のこだわりを持つテナントから高い支持を得ています。仕上げ材を減らせるため、コストを抑えやすいというメリットもあります。

デザインを成功させる鍵は、「荒々しさ」と「洗練」のバランスです。コンクリートの型枠の跡を意匠としてきれいに見せる、照明器具や家具にデザイン性の高いものを選ぶ、木材やファブリックなどの温かみのある素材を部分的に取り入れる、といった工夫で、冷たい印象になりすぎるのを防ぎます。空間が持つ強い個性が、入居するテナントや商品を際立たせる効果も期待できます。

④【和モダン】格子を取り入れた落ち着きのあるデザイン

日本の伝統的な建築要素である「格子」や「庇(ひさし)」、白木などを現代的な建築デザインに融合させたのが和モダンです。直線的で端正な美しさと、素材が持つ繊細さが、落ち着きと品格のある佇まいを生み出します。

このデザインは、高級料亭やホテル、伝統工芸品を扱う店舗など、「おもてなし」の心や質の高さを表現したい業種に最適です。また、その独特の美しさは海外からの観光客(インバウンド)にも強くアピールします。格子は、外部からの視線を緩やかに遮りつつ、光と風を通すという機能的な役割も果たします。

デザインのポイントは、伝統的な要素をただ模倣するのではなく、現代の技術や素材と組み合わせて再解釈することです。例えば、細い金属製の格子を使ったり、伝統的な左官仕上げの壁と大きなガラス面を組み合わせたりすることで、古さを感じさせない洗練された和の空間が生まれます。内外に連続性を持たせた庭園の計画なども、和モダンデザインの魅力を高める重要な要素です。

⑤【ミニマル】白を基調としたシンプルなデザイン

装飾を極限まで削ぎ落とし、白やグレーを基調とした色彩、そして直線や平面で構成されるミニマルデザインは、静謐(せいひつ)で純粋な美しさを追求します。「Less is More(少ないことは、より豊かである)」という思想に基づき、空間そのものの質や光の移ろいを際立たせます。

このデザインは、展示される商品やアート作品、あるいはテナントそのものを主役にしたい場合に非常に有効です。背景がシンプルであるため、主役の色や形が引き立ち、鑑賞者は対象に集中できます。美術館やギャラリー、高級ブランドのブティック、ミニマルなデザインの家具店などに適しています。

成功の鍵は、徹底したディテールの作り込みにあります。壁と床の継ぎ目(巾木)をなくす、照明器具や空調の吹き出し口を見えないように設計するなど、ノイズとなる要素をいかに消していくかが重要です。素材の選定も質感が問われ、単調にならないよう、同じ白でも塗装、タイル、石など異なる素材を組み合わせることで、豊かな表情を生み出します。

⑥【スタイリッシュ】金属パネルを使用したシャープなデザイン

アルミやステンレス、チタンなどの金属パネルを外装に用いたデザインは、シャープで先進的、そしてハイテクな印象を与えます。金属の持つ硬質で均一な質感と、光を反射して生まれる陰影が、建物に緊張感と洗練された雰囲気をもたらします。

このスタイルは、IT企業の本社ビルや、自動車のショールーム、先進的な技術を扱う企業の拠点など、未来志向のブランドイメージを表現したい場合に最適です。金属パネルは精度高く施工でき、目地(パネルの継ぎ目)をきれいに見せることで、シャープさをより一層強調できます。

デザインのバリエーションも豊富で、パネルの仕上げ(ヘアライン、鏡面、マットなど)や色、形状(フラット、リブ付き、有孔パネルなど)によって、様々な表情を作り出すことが可能です。耐久性が高くメンテナンス性に優れるという実用的なメリットもありますが、金属の冷たい印象を和らげるために、エントランス部分に木材を使ったり、緑化を取り入れたりするなどの工夫も効果的です。

⑦【重厚】石材で高級感を表現したデザイン

御影石や大理石といった天然石をふんだんに使用したデザインは、圧倒的な重厚感、高級感、そして永続性を物語ります。古くから銀行や公共建築で用いられてきたように、石は権威と信頼の象徴であり、その存在感は他の素材とは一線を画します。

このデザインは、ラグジュアリーブランドの旗艦店やプライベートバンク、高級ホテルなど、確固たる地位と揺るぎない価値を表現したいビジネスにふさわしい選択です。天然石ならではの一つひとつ異なる石の模様(石目)が、建物に唯一無二の表情を与えます。

コストは非常に高くなりますが、その価値に見合うだけの格調高い空間を創出できます。デザインにおいては、石の持つ重さをどう見せるかがポイントになります。大きな石の塊を積み上げたような力強いデザインもあれば、薄くスライスした石をパネル状に使い、軽やかに見せる手法もあります。照明計画によって石のテクスチャーを浮かび上がらせることで、夜間には昼間とは異なる荘厳な美しさを演出できます。

⑧【ユニーク】曲線や幾何学模様が特徴的なデザイン

従来の四角い箱型のビルとは一線を画し、大胆な曲線や有機的なフォルム、複雑な幾何学模様を取り入れたデザインは、見る人に強烈なインパクトを与え、街のアイコン、ランドマークとしての役割を果たします。

この種のデザインは、それ自体がアート作品のようであり、「ここでしか体験できない」という独自性を強力にアピールできます。文化施設やエンターテインメント施設、あるいは企業の創造性を象徴する本社ビルなどに採用されることが多いです。SNSでの拡散力も非常に高く、建物そのものが強力な集客装置となります。

実現には、高度な設計技術と施工技術が不可欠であり、コストも高くなる傾向にあります。しかし、その唯一無二の存在感は、他のビルとの圧倒的な差別化を可能にします。デザインの奇抜さだけでなく、内部空間の使いやすさや快適性との両立をいかに図るかが、設計者の腕の見せ所です。

⑨【緑化】壁面緑化で環境に配慮したデザイン

建物の壁面や屋上を積極的に植物で覆う緑化デザインは、環境への貢献と、人々の癒やしを両立させる現代的なアプローチです。建物がまるで生命を持っているかのように、季節の移ろいとともにその表情を変えていきます。

「サステナビリティ」や「ウェルビーイング(心身の健康)」を重視する企業姿勢を明確に示すことができ、ブランドイメージの向上に大きく貢献します。特に、都心部において緑豊かな空間は非常に価値が高く、差別化の大きな要因となります。オフィスビルであれば働く人のストレス軽減効果が、商業施設であれば訪れる人の快適性向上が期待できます。

技術的には、植物の選定、灌水(かんすい)システム、メンテナンス計画などを設計段階から綿密に計画する必要があります。夏の断熱効果による空調負荷の低減といった省エネ効果も実証されており、初期投資はかかりますが、長期的な視点で見れば経済的なメリットも享受できるデザインです。

⑩【レトロ】レンガ調で地域に馴染むデザイン

レンガやレンガ調タイルを使用したデザインは、歴史を感じさせる温かみと、どこか懐かしい雰囲気を醸し出します。均一ではない色むらや質感が、建物に豊かな表情と深い味わいを与え、時間とともに街の風景に溶け込んでいきます。

このデザインは、歴史的な街並みが残るエリアや、古くから続く商店街など、地域の文脈を尊重したい場合に特に有効です。新築でありながら、まるで昔からそこにあったかのような親しみやすさを演出し、地域住民からの愛着を育みます。ベーカリーやカフェ、書店など、ぬくもりや手作り感を大切にする業種との相性も良いでしょう。

デザインのポイントは、レンガの積み方や目地の色、窓の形など、ディテールにこだわることです。アイアンの装飾や木製の窓枠などを組み合わせることで、よりクラシックで趣のある雰囲気を高めることができます。流行に左右されにくい普遍的な魅力があり、長く愛されるビルを創り出すための有力な選択肢の一つです。

商業ビルデザインの主なテイスト

これまで10種類のデザイン事例を見てきましたが、それらはいくつかの基本的なデザインテイストに分類できます。ここでは、特に代表的な4つのテイスト「モダン」「ナチュラル」「インダストリアル」「和モダン」について、その本質的な特徴を掘り下げて解説します。これらのテイストを理解することで、より深く自社のビルにふさわしいデザインを検討できるようになります。

| デザインテイスト | 主な特徴 | 与える印象 | 適したロケーション・業種 |

|---|---|---|---|

| モダン | ガラス、金属、コンクリート。直線的でシンプルなフォルム。無彩色(白・黒・グレー)。 | 洗練、先進的、クール、都会的 | 都心部、オフィス街、IT企業、アパレル、ショールーム |

| ナチュラル | 木材、石、植物。アースカラー。有機的な曲線やフォルム。 | 温かみ、安らぎ、親しみやすさ、エコロジカル | 郊外、住宅地、カフェ、ライフスタイルショップ、クリニック |

| インダストリアル | コンクリート打ちっ放し、レンガ、スチール。配管やダクトの意図的な露出。 | 無骨、クール、クリエイティブ、ヴィンテージ | アートギャラリー、アパレル、カフェバー、デザインオフィス |

| 和モダン | 格子、白木、和紙、漆喰。伝統的な様式美と現代的な機能性の融合。 | 落ち着き、高級感、品格、静寂 | 歴史的な街並み、高級レストラン、ホテル、伝統工芸品店 |

モダンデザイン

モダンデザインの根源は、20世紀初頭に生まれた「モダニズム建築」にあります。これは、華美な装飾を排し、機能性や合理性を重視する考え方です。「形態は機能に従う(Form follows function)」という言葉に象徴されるように、建物の構造や目的がそのままデザインとして現れることを良しとしました。

その特徴は、ガラス、鉄、コンクリートといった近代的な工業製品を主材料とし、直線や幾何学的な形状で構成される、シンプルでクリーンな外観にあります。色は白、黒、グレーといった無彩色が基本となり、素材そのものの質感がデザインの重要な要素となります。

現代の商業ビルにおけるモダンデザインは、この合理性に加え、「先進性」「透明性」「都会性」といったイメージを表現するために用いられます。ガラスのカーテンウォール(ガラス張りの壁)は、企業活動のオープンな姿勢を示し、内部の活気を街に発信する効果があります。企業のショールームや最先端のファッションブランドの店舗など、常に新しさが求められる業種と高い親和性を持ちます。ただし、シンプルであるがゆえに、少しの設計の甘さや施工の質の低さが目立ちやすい、ごまかしのきかないデザインとも言えます。

ナチュラルデザイン

ナチュラルデザインは、木、石、土、植物といった自然由来の素材を積極的に用いることで、空間に温かみや安らぎをもたらすスタイルです。その背景には、都市化が進む現代社会において、人々が本能的に自然とのつながりを求める心理があります。

このデザインの中心となる素材は「木」です。木材の持つ柔らかな質感、美しい木目、そして心落ち着く香りは、無機質になりがちな建築空間に生命感を与えます。色調は、木の色や土の色といったアースカラーが基本となり、目に優しくリラックスできる雰囲気を作り出します。

商業ビルにおいては、「癒やし」「健康」「環境配慮(サステナビリティ)」といったコンセプトを表現するのに非常に効果的です。例えば、クリニックの内装に木を多用すれば、患者の緊張を和らげることができます。オーガニック食品を扱うスーパーや、ファミリー層向けの商業施設では、親しみやすく安心感のある空間を演出できます。近年では、CLT(直交集成板)といった新しい木質建材の登場により、大規模な建築物でも木造や木質化が可能になり、ナチュラルデザインの可能性はさらに広がっています。

インダストリアルデザイン

インダストリアル(Industrial)とは「工業的な」という意味で、その名の通り、工場や倉庫のような無骨で飾らない雰囲気をデザインとして取り入れたスタイルです。その起源は、使われなくなった工場や倉庫を住居やアトリエに再利用(コンバージョン)したことにあります。

最大の特徴は、建物の構造体や設備をあえて隠さず、デザインの一部として見せる点にあります。コンクリートの壁や天井は仕上げをせず打ちっ放しのまま、鉄骨の柱や梁は塗装するだけ、天井の配管やダクトもむき出しにします。これらの要素が、荒々しくも力強い、独特の美しさを生み出します。

このスタイルは、「クリエイティビティ」「ヴィンテージ感」「本物志向」といったイメージと結びつきます。使い込まれたような質感は、新品のきれいな状態にはない深みと物語性を感じさせます。そのため、独自のセンスを表現したいアパレルショップや、クリエイターが集まるコワーキングスペース、隠れ家的なカフェバーなどで人気があります。仕上げ工事を簡略化できるため、コストを抑えやすいという側面もありますが、雑然とした印象にならないよう、照明計画や家具選びで洗練さを加えるバランス感覚が重要になります。

和モダンデザイン

和モダンデザインは、日本の伝統的な建築様式が持つ美意識と、現代のライフスタイルや建築技術を融合させたスタイルです。単に古いものを模倣するのではなく、日本の美の本質(簡素さ、自然との調和、陰影の美など)を現代の文脈で再解釈することにその真髄があります。

特徴的な要素としては、格子、障子、縁側、土間、漆喰(しっくい)の壁、いぶし銀の瓦などが挙げられます。これらの要素を、大きなガラス開口部やシャープな金属素材、モダンな家具などと組み合わせることで、懐かしさと新しさが共存する独特の空間が生まれます。

商業ビルにおいては、「品格」「落ち着き」「上質なおもてなし」を表現するのに適しています。特に、インバウンド需要が高まる中、外国人観光客にとって「日本らしさ」を感じられる空間は大きな魅力となります。高級な日本料理店や旅館はもちろん、日本のものづくりを発信するセレクトショップや、静かな時間を過ごせるカフェなどにもマッチします。デザインの際には、表面的な和の記号を取り入れるだけでなく、空間のプロポーションや光の取り入れ方といった、日本建築が培ってきた空間構成の知恵を理解し、活かすことが質の高い和モダン空間を生む鍵となります。

商業ビルデザインにかかる費用の相場と内訳

商業ビルのデザインを具体化する上で、最も気になるのが「費用」の問題です。予算を把握せずに計画を進めることはできません。ここでは、商業ビルの建築にかかる費用の全体像、坪単価の目安、そしてコストを左右する要因について詳しく解説します。ただし、費用は立地条件、規模、仕様、依頼する会社によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安として捉えてください。

費用の全体像と坪単価の目安

商業ビルの建築費用は、大きく「本体工事費」「付帯工事費」「諸経費」の3つに分けられます。一般的に、費用の総額を表す指標として「坪単価」が用いられますが、この坪単価が指す範囲は業者によって異なる場合があるため注意が必要です。

建物の構造によって坪単価は大きく異なります。

- S造(鉄骨造): 坪単価 約80万円~150万円。柱や梁に鉄骨を用いる構造で、商業ビルで最も一般的に採用されます。比較的軽量で、大空間を作りやすいのが特徴です。

- RC造(鉄筋コンクリート造): 坪単価 約100万円~200万円。鉄筋とコンクリートを組み合わせた頑丈な構造です。耐火性、遮音性に優れていますが、重量があるため強固な地盤が必要です。

- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造): 坪単価 約120万円~250万円。鉄骨の周りに鉄筋を配してコンクリートを打設する、最も強固な構造です。高層ビルに採用されますが、コストは最も高くなります。

例えば、延床面積100坪の商業ビルをS造で建てる場合、建築工事費だけで「100坪 × 坪単価100万円 = 1億円」が一つの目安となります。これに加えて、後述する設計料や諸経費がかかることを念頭に置く必要があります。

費用の主な内訳

建築費用の総額は、具体的にどのような費用で構成されているのでしょうか。主な内訳を見ていきましょう。

調査企画費

建物を建てる前の準備段階でかかる費用です。

- 測量調査費: 敷地の正確な形状や面積を測量します。

- 地盤調査費: 地盤の強度を調査し、最適な基礎の設計を決定します。軟弱地盤の場合は地盤改良工事が別途必要になります。

- 企画・基本構想費: 事業計画の立案やコンセプト策定のサポートを専門家に依頼する場合に発生します。

設計監理料

設計事務所や建築家に設計と工事監理を依頼するための費用です。一般的に、総工事費の10%~15%程度が目安とされていますが、建物の規模や複雑さによって変動します。設計料には以下の業務が含まれます。

- 基本設計: 間取りや外観デザインなど、建物の基本的な骨格を決定します。

- 実施設計: 工事のために必要な詳細な図面(意匠図、構造図、設備図など)を作成します。

- 工事監理: 工事が設計図通りに適切に行われているかを、専門家の立場でチェックします。

建築工事費

建物そのものと、その周辺を整備するための工事費用で、総費用の大部分を占めます。

- 本体工事費: 建物自体を建てるための費用です。仮設工事、基礎工事、躯体工事、外装・内装工事、設備工事(空調・電気・給排水)などが含まれます。

- 付帯工事費(別途工事費): 建物本体以外の工事費用です。駐車場やアプローチなどの外構工事、植栽工事、古い建物の解体工事、看板工事などがこれにあたります。

その他諸経費

工事費以外に必要となる費用です。

- 各種申請手数料: 建築確認申請などの行政手続きにかかる費用。

- 登記費用: 建物の所有権保存登記や抵当権設定登記などにかかる費用(司法書士への報酬含む)。

- 不動産取得税・固定資産税: 不動産を取得・所有することに対して課される税金。

- 火災保険料・地震保険料: 万一の事態に備えるための保険料。

- ローン関連費用: 融資を受ける場合の事務手数料や保証料。

これらの諸経費は、建築工事費の5%~10%程度を見ておくと良いでしょう。

費用を左右する主な要素

同じ規模のビルでも、仕様によって費用は大きく変わります。コストに影響を与える主な要素を理解しておくことが、適切な予算計画には不可欠です。

建物の規模・構造

当然ながら、延床面積が大きくなるほど総工費は上がります。ただし、坪単価は規模が大きくなるほど割安になる傾向があります。また、前述の通り、S造、RC造、SRC造の順に構造が強固になるにつれてコストも上昇します。建物の形状も影響し、凹凸の多い複雑なデザインよりも、シンプルな四角い形状の方がコストは抑えられます。

使用する建材・仕上げ材

外壁や内装にどのような素材を使うかは、費用とデザインの質に直結します。

- 外装材: 一般的なサイディングや塗装仕上げに比べ、タイル貼り、石貼り、金属パネルなどは高価になります。

- 内装材: ビニールクロス仕上げが最も安価ですが、漆喰や珪藻土などの左官仕上げ、無垢材のフローリング、デザイン性の高いタイルなどを使うとコストは上がります。

- 建具・サッシ: 既製品か、デザインに合わせたオーダーメイド品かによって価格は大きく異なります。

高級感や独自性を追求すればするほど、材料費は高くなると認識しておきましょう。

導入する空調・電気設備

目に見えにくい部分ですが、設備もコストを左右する大きな要因です。

- 空調設備: 一般的なパッケージエアコンか、ビル全体を集中管理するビル用マルチエアコンかによってコストは変わります。省エネ性能の高い最新機種は、初期費用は高いですがランニングコストを抑えられます。

- 電気設備: 照明器具のデザインや数、LED照明の採用、デジタルサイネージやセキュリティシステムの導入などは費用に影響します。

- エレベーター・エスカレーター: 設置台数やサイズ、メーカー、デザインによって数百万円から数千万円の差が出ます。

デザインだけでなく、ビルの機能性や快適性、将来のランニングコストまで見据えた設備投資の判断が求められます。

設計料の主な計算方法

設計事務所に支払う設計料は、主に2つの方法で算出されます。

料率方式(工事費連動方式)

最も一般的な算出方法で、総工事費に一定の料率(パーセンテージ)を掛けて計算します。この料率は、国土交通省が告示した「業務報酬基準」が目安とされており、建物の用途や規模、難易度によって変動しますが、前述の通り総工事費の10%~15%程度が一般的です。

(例)総工事費 2億円 × 料率 12% = 設計料 2,400万円

この方式は分かりやすい反面、工事費が増えれば設計料も増えるため、コストダウンへのインセンティブが働きにくいという側面も指摘されます。

実費精算方式

設計業務にかかった人件費(時間単価 × 作業時間)と、経費(交通費、印刷費など)を合算して請求する方式です。小規模なリノベーションや、業務内容が複雑で事前に工事費の想定が難しい場合に用いられることがあります。透明性が高い一方で、最終的な費用が業務終了まで確定しないというデメリットがあります。

どちらの方式であれ、契約前に「どこまでの業務が設計料に含まれるのか」を明確に確認することが、後のトラブルを防ぐために重要です。

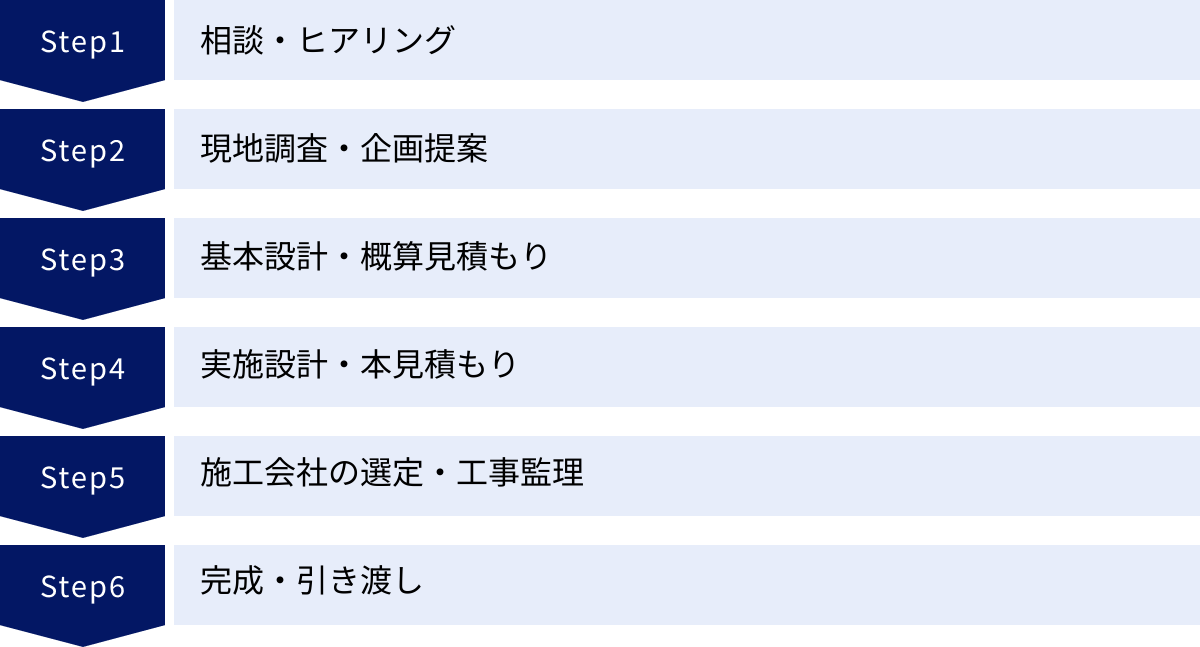

商業ビルデザインを依頼する流れ6ステップ

理想の商業ビルを実現するためには、設計事務所や建築会社との円滑な連携が不可欠です。ここでは、最初の相談から建物の完成・引き渡しまでの一般的なプロセスを6つのステップに分けて解説します。各ステップの内容を理解しておくことで、プロジェクトをスムーズに進めることができます。

① 相談・ヒアリング

すべては、オーナー様の想いを設計者に伝えることから始まります。この最初のステップが、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な段階です。

- 内容: オーナー様が考えているビルのコンセプト、事業計画、ターゲット層、デザインのイメージ、予算、希望スケジュールなどを設計事務所に伝えます。漠然としたイメージでも構いません。「こんな雰囲気のビルにしたい」「こんなテナントを誘致したい」といった想いを、写真や雑誌の切り抜きなどを見せながら自由に話してみましょう。

- ポイント: 隠し事をせず、予算や懸念点も含めて正直に話すことが重要です。優れた設計者は、与えられた条件の中で最大限の価値を生み出す提案をしてくれます。この段階で、設計事務所の実績やデザインの方向性、担当者との相性なども見極めましょう。

② 現地調査・企画提案

ヒアリングした内容と、実際の敷地条件を照らし合わせ、具体的な計画の骨子を固めていくステップです。

- 内容: 設計者は実際に計画地を訪れ、敷地の形状、面積、高低差、方位、周辺環境、インフラ(電気・ガス・水道)の状況などを調査します。同時に、都市計画法や建築基準法などの法規制を調査し、どのような規模やデザインの建物が建てられるかを確認します。これらの調査結果とヒアリング内容に基づき、コンセプトを具現化した企画案(ラフプラン、コンセプトシート、簡単なCGパースなど)と、大まかな事業スケジュールを提案します。

- ポイント: 複数の設計事務所に提案を依頼(コンペ形式)することもあります。提案内容の魅力だけでなく、法規制の読み込みの深さや、課題への解決策なども比較検討の材料にしましょう。この提案内容に納得できれば、設計事務所と「設計監理業務委託契約」を結び、正式にパートナーとなります。

③ 基本設計・概算見積もり

契約後、企画提案の内容をより具体的な図面に落とし込んでいくのが基本設計です。建物の骨格がここで決まります。

- 内容: 平面図、立面図、断面図などを作成し、各フロアの構成、部屋の配置、動線計画、外観デザイン、主要な仕上げ材などを決定していきます。オーナー様は、これらの図面を見ながら設計者と打ち合わせを重ね、細かな要望を伝えていきます。この基本設計図がまとまった段階で、施工会社に概算の工事費見積もりを依頼します。

- ポイント: この段階での変更は比較的容易ですが、後のステップに進むほど変更は難しくなり、追加費用や工期の遅れにつながります。図面上で納得がいくまで、徹底的に検討を重ねることが重要です。概算見積もりによって、計画が予算内に収まっているかを確認し、必要であれば仕様の見直し(コストコントロール)を行います。

④ 実施設計・本見積もり

基本設計で固まった内容を、実際に工事ができるレベルの詳細な図面に展開していくステップです。

- 内容: 実施設計図には、意匠図(デザインの詳細)、構造図(柱や梁などの骨組み)、設備図(電気、空調、給排水など)といった、数百枚に及ぶ詳細な情報が描き込まれます。使用する建材の品番や、コンセントの位置、照明器具の種類まで、すべてここで決定されます。この完成した実施設計図を基に、複数の施工会社に本見積もりを依頼します。

- ポイント: 実施設計は専門的な内容が多いため、オーナー様がすべてを理解する必要はありません。しかし、仕様決めの最終段階なので、ショールームで実物を確認するなど、後悔のないように選択しましょう。設計者は、オーナー様の代理人として、品質とコストのバランスを取りながら仕様を決定していきます。

⑤ 施工会社の選定・工事監理

いよいよ建設工事がスタートします。ここからは、施工会社と設計者の連携が重要になります。

- 内容: 各施工会社から提出された本見積もりの内容を、金額だけでなく、工事内容、実績、技術力、経営状況などを総合的に比較検討し、工事を依頼する施工会社を決定します。工事が始まったら、設計者は「工事監理者」として、工事が設計図通りに、かつ適切な品質で行われているかを定期的に現場でチェックします。オーナー様も、定例会議に参加したり、現場見学をしたりすることで、進捗状況を確認できます。

- ポイント: 最も安い見積もりを出した会社が、必ずしも最適とは限りません。安全管理体制や、過去の施工実績などを重視して選定することが、質の高い建物を実現するためには不可欠です。工事中に仕様変更や問題が発生した場合は、速やかに設計者と相談し、対応を決定します。

⑥ 完成・引き渡し

長いプロジェクトのゴールです。完成した建物をチェックし、引き渡しを受けます。

- 内容: 建物が完成すると、まず役所による完了検査が行われ、建築基準法に適合しているかがチェックされます。これに合格すると「検査済証」が交付されます。その後、設計者とオーナー様が立ち会い、図面通りに仕上がっているか、傷や汚れ、不具合がないかを細かく確認する「施主検査」を行います。指摘事項があれば手直し工事を行い、すべてが完了した段階で、鍵や保証書、各種設備の取扱説明書などを受け取り、建物の引き渡しとなります。

- ポイント: 引き渡し後からが、商業ビルとしての本当のスタートです。アフターメンテナンスの体制についてもしっかりと確認しておきましょう。信頼できる設計者・施工会社であれば、開業後の運用についても良き相談相手となってくれるはずです。

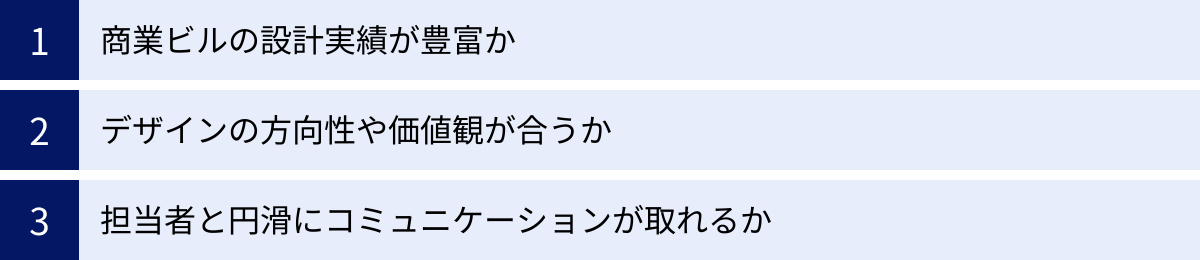

失敗しない設計事務所・建築会社の選び方3つのコツ

商業ビルのデザインプロジェクトは、その成否がパートナーとなる設計事務所や建築会社(以下、設計事務所等)の選定にかかっていると言っても過言ではありません。長期間にわたる共同作業を成功させ、理想のビルを実現するためには、どのような視点でパートナーを選べばよいのでしょうか。ここでは、失敗しないための3つの重要なコツを紹介します。

① 商業ビルの設計実績が豊富か

まず最も重要なのが、依頼を検討している設計事務所等が、商業ビルの設計実績を豊富に持っているかという点です。住宅設計と商業ビルの設計では、求められる知識やノウハウが全く異なります。

住宅は、主に住む人の快適性やプライバシーが重視されます。一方、商業ビルは不特定多数の人が利用することを前提に、集客のためのデザイン、効率的な動線計画、テナントの要望に応える柔軟性、消防法やバリアフリー法といった複雑な法規への対応、そして事業としての収益性など、多岐にわたる専門的な視点が必要です。

パートナー候補を見つけたら、まずは公式ウェブサイトなどでポートフォリオ(過去の実績集)を必ず確認しましょう。その際にチェックすべきポイントは以下の通りです。

- 建物の用途: どのような種類の商業ビル(物販、飲食、オフィス複合など)を手がけてきたか。自社の計画に近い実績があるかは重要な判断材料です。

- デザインのテイスト: どのようなデザインを得意としているか。モダン、ナチュラル、インダストリアルなど、自社の目指す方向性と合致しているかを確認します。

- 規模感: これまで手がけたビルの規模(延床面積や階数)は、自社の計画と同程度か。大規模なビルの実績があれば、複雑なプロジェクトをマネジメントする能力も期待できます。

実績の豊富さは、潜在的な問題点を予見し、未然に防ぐ能力の高さにもつながります。経験豊富なパートナーは、オーナー様が気づかないような法的な制約や、将来のメンテナンス性まで考慮した提案をしてくれる可能性が高いのです。

② デザインの方向性や価値観が合うか

実績と並んで重要なのが、設計事務所等が持つデザインの方向性や、建築に対する価値観が、オーナー様のビジョンと合致しているかです。どれだけ有名な設計事務所であっても、その得意とするデザインが自社のブランドイメージやコンセプトと異なっていては、満足のいく結果は得られません。

例えば、ミニマルで洗練されたデザインを得意とする設計事務所に、温かみのあるレトロなデザインを依頼しても、その事務所の強みを最大限に活かすことは難しいかもしれません。まずは、複数の設計事務所のポートフォリオを見て、「このデザインが好きだ」「この雰囲気が理想に近い」と感じるパートナー候補をいくつかリストアップすることから始めましょう。

その上で、初回のヒアリングや相談の際に、以下のような点を深く話し合ってみることをお勧めします。

- 自社のコンセプトへの共感: こちらが伝えたいビルのコンセプトやブランドストーリーに、心から共感し、理解しようとしてくれるか。

- デザイン哲学: なぜそのようなデザインをするのか、その背景にある哲学や考え方を聞いてみましょう。表面的なスタイルだけでなく、その根底にある価値観に共感できるかが重要です。

- 成功の定義: その設計事務所にとって「良い商業ビル」とは何かを聞いてみるのも良いでしょう。「デザイン的に美しいこと」だけでなく、「テナントが繁盛し、街が活性化すること」といった、事業的な成功まで視野に入れているかを確認できます。

デザインとは、単なる形の創造ではなく、価値観の表現です。長期的なプロジェクトを共に乗り越えるためには、お互いの価値観が共鳴し、リスペクトし合える関係性を築けるかどうかが鍵となります。

③ 担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか

最終的に、プロジェクトを推進していくのは「人」です。設計事務所のブランドや実績も大切ですが、実際に窓口となる担当者と、円滑で良好なコミュニケーションが取れるかは、プロジェクトのストレス度や満足度を大きく左右します。

商業ビルの設計から完成までは、短くても1年半~2年、大規模なものでは数年がかりの長丁場となります。その間、数え切れないほどの打ち合わせや意思決定を重ねていくことになります。だからこそ、パートナーとして信頼できる担当者を見極めることが不可欠です。

担当者を見極めるためのチェックポイントは以下の通りです。

- 傾聴力: こちらの話を真摯に聞き、意図を正確に汲み取ってくれるか。専門用語を並べるのではなく、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。

- 提案力: こちらの要望をただ受け入れるだけでなく、プロの視点から「もっとこうすれば良くなる」というプラスアルファの提案をしてくれるか。時には、オーナー様の意見に対して、専門家として「それはやめた方が良い」と理由を添えて真摯に進言してくれる誠実さも必要です。

- レスポンスの速さと正確さ: 質問や相談に対する返信が迅速かつ的確か。不安な点を放置せず、すぐに対応してくれる姿勢は、信頼関係の基本です。

- 相性: 理屈ではなく、最終的には「この人と一緒に仕事がしたいか」という直感的な相性も大切です。話しやすさ、人柄、熱意など、フィーリングが合うかどうかも判断材料にしましょう。

優れた担当者は、オーナー様の良き代弁者であり、同時にプロジェクトを成功に導く頼れるナビゲーターでもあります。複数の事務所の担当者と実際に会って話し、最も信頼できると感じた人に依頼することが、後悔のないパートナー選びの最大のコツと言えるでしょう。

まとめ

商業ビルのデザインは、単に建物の外観を飾るだけのものではありません。それは、集客力を生み出す「顔」であり、ブランドイメージを構築する「物語」であり、そして長期的な資産価値を育む「戦略的な投資」です。訪れる人々の心を動かし、テナントのビジネスを後押しし、街の風景を豊かにする力を持っています。

本記事では、集客につながるデザインの具体的な8つのポイントから、様々なテイストのデザイン事例、そして気になる費用相場や依頼の流れ、パートナー選びのコツまで、商業ビルデザインに関わる情報を網羅的に解説してきました。

成功する商業ビルデザインの要諦は、以下の3点に集約されます。

- 明確なコンセプトの確立: 「誰に、どのような価値を提供したいのか」というブレない軸を持つことが、すべての判断基準となります。

- 多角的な視点での設計: 外観だけでなく、人の流れを計画する「動線」、夜の顔を演出する「照明」、そして地域と共生する「周辺環境との調和」まで、細部にわたる配慮がビルの魅力を高めます。

- 信頼できるパートナーとの協業: 商業ビルの設計・建築は、豊富な実績と専門知識、そしてオーナー様のビジョンに共感してくれる設計事務所との二人三脚で初めて成功します。

これから商業ビルの計画を始めるにあたり、まずは自社の事業が目指す姿を思い描き、それをどのような「空間」として表現したいのかをじっくりと考えてみてください。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。魅力的なデザインという名の強力なエンジンを搭載した商業ビルは、きっとあなたのビジネスを新たなステージへと押し上げてくれるでしょう。