商業ビルは、ショッピングセンターや駅ビル、百貨店など、私たちの生活に密着した賑わいの拠点です。しかし、その華やかな空間の裏側では、ビルの資産価値を維持・向上させ、訪れる人々に安全で快適な時間を提供するための、複雑で多岐にわたる「管理業務」が行われています。

商業ビルのオーナーにとって、適切な管理は収益性を左右する極めて重要な経営課題です。「管理業務が多すぎて手が回らない」「専門知識がなくて、何から手をつければいいか分からない」「施設の魅力を高めて、もっと集客したいが、具体的な方法が思いつかない」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、そのような課題を解決するため、商業ビル管理の全体像を徹底的に解説します。具体的な業務内容から、オフィスビル管理との違い、専門会社に委託するメリット・デメリット、そして気になる費用の相場や信頼できる管理会社の選び方まで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、商業ビル管理の本質を理解し、ご自身のビルの価値を最大化するための具体的な一歩を踏み出すことができるはずです。

目次

商業ビル管理とは

商業ビル管理とは、不特定多数の来館者が利用する商業施設(ショッピングセンター、百貨店、駅ビル、ファッションビル、複合施設など)の資産価値を維持・向上させると同時に、その収益性を最大化するための一連の業務を指します。

単に建物を清掃したり、設備を点検したりするだけではありません。商業ビル管理の最大の特徴は、「施設の魅力を高め、集客を促進し、テナントの売上を向上させる」という経営的な視点が強く求められる点にあります。これは、商業ビルの収益が、テナントから得られる賃料収入に大きく依存しているためです。テナントの売上が伸びれば、ビルオーナーの収益も安定・向上し、結果としてビルの資産価値も高まるという好循環が生まれます。

したがって、商業ビル管理は、以下の2つの側面を両輪として推進されます。

- ハード面の管理(ビルメンテナンス): 建物の物理的な維持管理。設備、清掃、警備・防災などが含まれ、来館者とテナントに安全で快適な環境を提供します。これは、施設の基盤を支える上で不可欠です。

- ソフト面の管理(プロパティマネジメント): 施設の収益性を高めるための運営管理。魅力的なテナントを誘致するリーシング活動、集客を目的とした販売促進活動、テナントの売上管理や経営サポートなどが含まれます。

多くのビルオーナーが商業ビル管理で直面する課題は、この業務の専門性と煩雑さにあります。電気設備や消防設備の法定点検といった専門知識が必要な業務から、日々の清掃、警備、テナントからのクレーム対応、さらには市場調査に基づいた販促イベントの企画立案まで、その範囲は非常に広大です。

これらの業務をすべてオーナー自身や自社のスタッフだけで行うには、相当なリソースとノウハウが必要となります。特に、効果的なテナントミックスの構築や、時代の変化に対応した販促戦略の実行は、高度な専門性が求められる領域です。

こうした背景から、多くの商業ビルでは、これらの専門業務を外部の「ビル管理会社」に委託する形態が一般的となっています。専門会社に委託することで、管理品質の向上と業務効率化を図り、オーナーはより重要な経営判断や投資戦略に集中できます。

商業ビル管理の最終的な目的は、単なる現状維持ではなく、変化する市場や消費者ニーズに柔軟に対応しながら、施設全体の魅力を高め続け、長期的に安定した収益を生み出す「稼ぐ力」のあるビルを創り上げることにあります。この記事では、そのための具体的な手法や考え方を詳しく解説していきます。

商業ビル管理とオフィスビル管理の主な違い

「ビル管理」と一括りにされがちですが、「商業ビル管理」と「オフィスビル管理」は、その目的も業務内容も大きく異なります。この違いを理解することは、適切な管理会社を選定し、施設の価値を最大化する上で非常に重要です。

両者の違いは、主に「誰が、何のためにそのビルを利用するのか」という根本的な問いから生じます。ここでは、その違いを「利用者・ターゲット層」と「運営目的と求められるサービス」の2つの観点から詳しく見ていきましょう。

| 比較項目 | 商業ビル管理 | オフィスビル管理 |

|---|---|---|

| 主な利用者 | 不特定多数の一般消費者(買い物客、観光客など) | 特定の企業の従業員 |

| 利用目的 | 買い物、飲食、娯 、レジャー | 業務、会議、商談 |

| 滞在時間 | 短時間から長時間まで様々 | 比較的長時間(勤務時間中) |

| 主な収益源 | テナント賃料(固定+売上歩合)、共益費、駐車場収入 | テナント賃料(主に固定)、共益費 |

| 運営上の主目的 | 集客力の最大化とテナント売上の向上 | テナント企業の事業継続性と生産性の向上 |

| 重視される要素 | 魅力、賑わい、快適性、エンターテイメント性、話題性 | 機能性、効率性、安全性、静粛な執務環境 |

| 管理業務の重点 | ソフト面(プロパティマネジメント)が極めて重要 | ハード面(ビルメンテナンス)が中心 |

| 求められるサービス | ・魅力的なテナント誘致(リーシング) ・販売促進活動(イベント、キャンペーン) ・顧客満足度向上のためのサービス ・SNSなどでの情報発信 |

・安定したインフラ(電気、空調、通信)供給 ・高度なセキュリティ対策 ・BCP(事業継続計画)支援 ・快適な執務環境の維持 |

利用者・ターゲット層の違い

商業ビルの主な利用者は、不特定多数の一般消費者です。買い物や食事、映画鑑賞など、様々な目的を持った人々が、年齢や性別を問わず訪れます。滞在時間も、目的の商品だけ買ってすぐに帰る人もいれば、一日中施設内で過ごす家族連れもいるなど、多種多様です。

この「不特定多数」という点が、管理上の大きな特徴となります。商業ビル管理では、初めて訪れる人でも分かりやすいサイン計画、ベビーカーや車椅子でも利用しやすいバリアフリー設計、快適な休憩スペースの確保、清潔で使いやすいトイレの維持など、あらゆる来館者にとっての「快適性」と「利便性」を追求する必要があります。また、来館者の安全を確保するため、防犯カメラの設置や警備員の巡回といったセキュリティ対策も、オフィスビル以上に広範囲かつオープンな形で行わなければなりません。

一方、オフィスビルの利用者は、そのビルに入居しているテナント企業の従業員が中心です。利用者はほぼ固定されており、利用目的も「業務」に限定されます。そのため、管理の焦点は、従業員が日々の業務をスムーズかつ効率的に行える環境を提供することに置かれます。

具体的には、安定した電力供給や高速なインターネット回線、業務に集中できる静かな環境、快適な室温を保つ空調設備などが重視されます。セキュリティに関しても、不審者の侵入を防ぐための入退館管理システム(ICカード認証など)のように、部外者のアクセスを厳しく制限するクローズドな対策が中心となります。

このように、ターゲットとする利用者が異なるため、施設に求められる空間設計やサービスの質が根本的に変わってくるのです。

運営目的と求められるサービスの違い

利用者層の違いは、ビルの運営目的と求められるサービス内容に直接的な影響を与えます。

商業ビルの運営目的は、一言で言えば「集客と売上の最大化」です。いくら建物が立派でも、人が集まらなければ商業施設としての価値はありません。そのため、管理業務においては、いかにして多くの人を惹きつけ、テナントで買い物をしてもらうかという「ソフト面」の施策、すなわちプロパティマネジメントが極めて重要な役割を担います。

具体的には、以下のような業務が求められます。

- 戦略的リーシング: 施設のコンセプトやターゲット層に合わせて、話題性の高い店舗や集客力のあるキーテナントを誘致する。

- 販売促進(販促)活動: 季節ごとのイベントやセール、人気キャラクターとのコラボレーション企画、ポイントカードキャンペーンなどを企画・実行し、来館動機を創出する。

- マーケティング・広報: テレビCMや雑誌広告、Web広告、SNSでの情報発信などを通じて、施設の認知度とブランドイメージを高める。

- テナントリレーション: 各テナントの売上動向を分析し、販売促進に関するアドバイスを行ったり、テナント会を運営して施設全体の一体感を醸成したりする。

これらの業務は、市場のトレンドや消費者ニーズを的確に捉えるマーケティング能力と、それを実行に移す企画力・実行力が不可欠です。

対照的に、オフィスビルの運営目的は、「テナント企業の事業継続性と生産性の向上」です。入居企業が安心してビジネスに集中できる環境を長期的に提供することが最優先課題となります。そのため、管理業務の重点は、建物のインフラを安定稼働させる「ハード面」のビルメンテナンスに置かれます。

求められるサービスは以下の通りです。

- 安定したインフラ提供: 24時間365日、電気、空調、給排水、通信といったライフラインを途絶えさせないための徹底した設備管理。

- 高度なセキュリティ: テナント企業の機密情報を守るための厳格な入退館管理や監視体制。

- BCP(事業継続計画)支援: 地震や水害などの災害時にも事業を継続できるよう、非常用発電機の設置や防災訓練の実施などをサポートする。

- 快適な執務環境の維持: 適正な温度・湿度の維持、清掃による清潔な環境の提供、テナントからの要望への迅速な対応。

もちろん、商業ビルでもハード面の管理は重要ですし、オフィスビルでもテナント満足度向上のためのソフト的な取り組みは行われます。しかし、収益構造と運営目的の違いから、商業ビル管理は「攻めの運営(プロパティマネジメント)」、オフィスビル管理は「守りの管理(ビルメンテナンス)」に、その比重が置かれていると理解すると分かりやすいでしょう。

商業ビル管理の具体的な業務内容

商業ビル管理の業務は、建物の物理的な維持管理を担う「ハード面」と、施設の収益性を高める運営を担う「ソフト面」の二つに大別されます。これらは互いに密接に関連し合っており、両方を高いレベルで実行することが、商業施設の成功には不可欠です。

ハード面の管理(ビルメンテナンス)

ハード面の管理、すなわちビルメンテナンスは、商業施設の「安全・安心・快適」という基本的な価値を支える土台となる業務です。建物や設備の機能を正常に保ち、法的な基準を遵守することで、来館者とテナントの双方に信頼感を与え、施設の資産価値を維持します。主な業務は「設備管理」「清掃管理」「警備・防災」の3つに分けられます。

設備管理業務

設備管理は、商業ビルの「心臓」や「神経」とも言える各種設備が、常に正常に機能するように維持管理する業務です。もし設備に不具合が生じれば、営業がストップしてしまったり、来館者に不快感を与えたり、最悪の場合は大きな事故に繋がる可能性もあります。そのため、計画的かつ専門的な管理が求められます。

主な対象設備と業務内容は以下の通りです。

- 電気設備: 受変電設備、配電盤、照明、コンセントなど。電力の安定供給は施設の生命線です。法令で定められた年次点検や月次点検を確実に実施し、停電などのトラブルを未然に防ぎます。また、LED照明への更新など、省エネルギー化の提案も重要な業務です。

- 空調設備: ボイラー、冷凍機、空調機、換気扇など。来館者の快適性を大きく左右する重要な設備です。季節や時間帯、来館者数に応じて最適な温度・湿度を保つための運転管理や、フィルター清掃、定期的なメンテナンスを行い、快適な空間を維持します。

- 給排水衛生設備: 受水槽、給水ポンプ、排水槽、浄化槽、各種配管など。トイレや飲食店の運営に不可欠な水の供給と排水を管理します。貯水槽の清掃や水質検査といった衛生管理も、法令に基づき厳格に行われます。

- 消防・防災設備: 消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、排煙設備、防火シャッターなど。万が一の火災時に人命を守るための最も重要な設備です。消防法に基づく定期的な点検・報告を確実に行い、いつでも正常に作動する状態を維持します。

- 昇降機設備: エレベーター、エスカレーター。多くの来館者が利用するため、安全性と利便性の確保が最優先です。建築基準法で定められた定期検査の実施はもちろん、日々の保守点検を通じて、閉じ込めや急停止といった事故を防ぎます。

これらの業務は、専門的な資格を持つ技術者が、法令で定められた点検(法定点検)と、故障を未然に防ぐための予防保全(定期点検)を組み合わせ、計画的に実行することが不可欠です。

清掃管理業務

商業施設において、清潔感は施設のブランドイメージと顧客満足度に直結する極めて重要な要素です。フードコートの床のベタつき、トイレの汚れや臭い、エントランスのガラスの曇りなどは、来館者に強い不快感を与え、再来館の意欲を削いでしまいます。

清掃管理業務は、施設の美観を維持し、衛生的な環境を提供するために、計画的に実施されます。

- 日常清掃: 開館前、営業中、閉館後に行われる日常的な清掃です。床の掃き拭き、トイレの清掃・備品補充、ゴミ箱の回収、手すりやドアノブの消毒などが含まれます。特に営業中の巡回清掃は、汚れやすいフードコートやトイレの清潔度を保つ上で重要です。

- 定期清掃: 日常清掃では落としきれない汚れを除去するため、月に1回、数ヶ月に1回といった頻度で実施されます。専用の機材や洗剤を使用して床面の洗浄・ワックス塗布、カーペットのクリーニング、窓ガラスの高所清掃などを行います。多くの場合は、来館者のいない夜間や休館日に行われます。

- 特別清掃: 通常の清掃範囲外の箇所を対象に行う清掃です。外壁の洗浄、照明器具の清掃、空調設備の吹出口やフィルターのクリーニング、ブラインドの清掃などが該当します。施設の美観を長期的に維持するために計画されます。

商業施設の清掃は、ただ綺麗にするだけでなく、来館者の動線を妨げないように作業時間を調整したり、安全への配慮(作業中の看板設置など)を徹底したりするといった、運営面での配慮も求められます。

警備・防災業務

不特定多数の人が集まる商業施設では、来館者とテナント従業員の生命と財産を守る「安全・安心」の確保が最優先課題です。警備・防災業務は、犯罪や事故、災害を未然に防ぎ、万が一発生した際には被害を最小限に食い止めるための重要な役割を担います。

- 施設警備: 警備員が施設内外を巡回し、不審者や不審物の発見、迷惑行為の抑止、体調不良者の救護などにあたります。エントランスや通用口での出入管理も行い、犯罪の発生を防ぎます。警備員の存在そのものが、犯罪抑止力として機能します。

- 監視業務: 防災センターや監視室で、防犯カメラの映像を24時間体制で監視します。異常を検知した際には、直ちに現場の警備員に指示を出し、迅速な対応を可能にします。

- 駐車場管理: 車両の誘導、料金の精算、場内の巡回を行い、円滑で安全な駐車場の運営をサポートします。

- 防災業務: 地震や火災などの災害に備え、防災計画の策定、避難訓練の実施、防災備蓄品の管理などを行います。災害発生時には、初期消火、避難誘導、情報伝達などの中核的な役割を担います。防災センターは、施設の安全を守る司令塔となります。

- 緊急時対応: 急病人の発生、設備の故障、クレーム対応など、様々な緊急事態に迅速かつ的確に対応します。日頃からの訓練と、対応マニュアルの整備が重要です。

これらのハード面の管理は、施設の土台を支えるものです。しかし、商業ビルの価値を真に高めるためには、次に説明するソフト面の管理が不可欠となります。

ソフト面の管理(プロパティマネジメント)

ソフト面の管理、すなわちプロパティマネジメント(PM)は、施設の収益性を能動的に高めていくための経営的な活動です。商業ビル管理の醍醐味であり、管理会社の腕の見せ所でもあります。主な業務は「テナント対応・誘致」「運営・販促」「売上管理・報告」の3つです。

テナント対応・誘致(リーシング)業務

テナントは、商業施設の魅力を構成する最も重要な要素であり、安定した収益の源泉です。このテナントに関連する業務は、既存テナントとの良好な関係を維持する「テナント対応」と、新たなテナントを誘致する「リーシング」に分かれます。

- テナント対応(テナントリレーション):

- 日常的なコミュニケーションを通じて、テナントからの要望やクレーム(例:「空調が効きすぎている」「看板の電球が切れた」など)に迅速に対応し、満足度を高めます。

- 賃料の請求・回収、契約更新の手続き、増床や移転の相談など、契約関連の事務手続きを行います。

- 定期的にテナント会を開催し、施設全体の運営方針を共有したり、テナント間の交流を促進したりして、一体感を醸成します。

- テナント誘致(リーシング):

- リーシングは、単に空室を埋める作業ではありません。施設のコンセプトやターゲット顧客層を明確にし、その魅力を最大化するようなテナントミックスを戦略的に構築する活動です。

- 市場調査や競合分析を行い、どのような業種・業態のテナントが必要かを判断します。

- 出店候補となる企業リストを作成し、アプローチをかけ、出店交渉を行います。これには、業界のネットワークや情報収集力が求められます。

- 施設の魅力をアピールし、賃料や契約期間、内装工事の区分といった諸条件を交渉し、契約締結へと導きます。

- 例えば、若い女性向けのファッションビルであれば、話題の韓国コスメブランドや人気のカフェを誘致することで、施設全体の集客力とブランドイメージを向上させることができます。優れたリーシングは、施設に新たな活気をもたらし、収益を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

運営・販促業務

魅力的なテナントを揃えただけでは、売上は最大化されません。施設全体の魅力を積極的に発信し、顧客に来館してもらい、買い物を楽しんでもらうための仕掛けづくりが運営・販促業務です。これは、顧客体験価値(CX)を高め、リピーターを増やす上で極めて重要です。

- 販売促進計画の立案・実行:

- 年間スケジュールに基づき、季節ごとの販促計画を立案します。クリスマスイルミネーション、バレンタインフェア、夏休みイベント、福袋セールなど、年間を通じて来館動機を創出します。

- ポイントカード会員向けの限定キャンペーンや、複数のテナントを横断した買い回り企画などを実施し、客単価の向上を図ります。

- イベントの企画・運営:

- 著名人を招いたトークショー、キャラクターショー、音楽ライブ、ワークショップなど、ターゲット層に響く集客イベントを企画し、運営します。

- イベントの実施は、単なる集客だけでなく、メディアに取り上げられることによるPR効果も期待できます。

- 広告宣伝・広報活動:

- テレビCM、ラジオ、新聞、雑誌などのマス広告や、交通広告、Web広告などを活用して、施設の認知度を高めます。

- 公式ウェブサイトやSNS(Instagram, X, Facebookなど)を運用し、最新情報やイベントの告知、各テナントの魅力などをタイムリーに発信します。SNSでの「映える」コンテンツ発信は、若年層へのアプローチに特に有効です。

- 施設環境の演出:

- 季節に合わせた館内装飾やBGMの選定、快適な休憩スペースの設置、心地よい香りの演出(アロマ)など、五感に訴えかける空間づくりを行い、滞在時間の延長を促します。

売上管理・報告業務

商業ビル管理における重要な業務の一つが、各テナントの売上を正確に把握し、分析することです。これは、賃料の計算だけでなく、施設の経営状態を可視化し、次の戦略を立てるための基礎となります。

- 売上データの収集・管理: 多くの商業施設では、賃料の一部が売上に応じて変動する「売上歩合賃料」方式が採用されています。そのため、各テナントから日々の売上報告を受け、POSシステムなどを用いてデータを正確に収集・管理する必要があります。

- 歩合賃料の計算・請求: 収集した売上データに基づき、契約内容に従って歩合賃料を算出し、固定賃料と合わせてテナントに請求します。

- 売上分析とレポーティング: 施設全体の売上、テナントごとの売上、坪効率、前年同月比などを多角的に分析します。その分析結果をまとめ、定期的にビルオーナーへ報告書(レポーティング)として提出します。このレポートは、オーナーが経営判断を下すための重要な資料となります。

- テナントへのフィードバック: 売上分析の結果に基づき、売上が伸び悩んでいるテナントに対して、ディスプレイの改善提案や接客に関するアドバイスを行うなど、経営サポート的な役割を担うこともあります。テナントの成功は、ビル全体の成功に繋がるという考え方が根底にあります。

このように、商業ビル管理はハードとソフトの両面から施設を支え、育てる活動です。これらの多岐にわたる専門的な業務を、オーナー単独で行うことは非常に困難であるため、専門の管理会社への委託が有効な選択肢となるのです。

商業ビル管理を専門会社に委託するメリット

商業ビルの運営は複雑で専門性が高く、オーナーがすべての業務を直接管理するには大きな負担が伴います。そこで、多くのオーナーが選択するのが、専門のビル管理会社への業務委託です。委託にはコストがかかりますが、それを上回る多くのメリットが期待できます。

コストの最適化と管理品質の向上

一見すると、外部に委託すると費用が増えるように思えるかもしれません。しかし、長期的視点で見ると、専門会社への委託はトータルコストの最適化に繋がるケースが少なくありません。

まず、管理会社は多くの物件を管理しているため、スケールメリットを活かすことができます。例えば、清掃業務や警備業務、設備点検などを複数の物件でまとめて発注するため、個別に契約するよりも割安な価格で質の高いサービスを調達できます。また、消費電力の大きい空調設備の効率的な運転方法や、省エネ効果の高い設備への更新提案など、専門的な知見に基づく光熱費の削減も期待できます。

さらに重要なのが、管理品質の向上によるコスト削減効果です。専門の技術者による計画的な予防保全(メンテナンス)は、設備の突発的な故障や大規模な修繕のリスクを低減させます。例えば、空調設備の小さな不具合を早期に発見・修理することで、数年後に必要となるはずだった高額な機器交換の時期を延ばすことができます。これは、結果的に大規模な修繕コストの発生を抑制し、長期的なキャッシュフローの安定に貢献します。

また、質の高い清掃や警備は、施設の美観と安全性を保ち、ブランドイメージを向上させます。これにより、テナント満足度が高まり、安定した入居率を維持しやすくなります。空室期間の短縮や賃料下落の抑制も、見方を変えればコスト削減(機会損失の低減)と言えるでしょう。

専門的な知識とノウハウを活用できる

商業ビル管理を成功させるには、不動産、建築、法律、会計、マーケティングなど、非常に幅広い分野の専門知識と最新のノウハウが不可欠です。これらをオーナーや自社スタッフだけで網羅するのは、現実的に極めて困難です。

専門の管理会社に委託すれば、これらの高度な専門知識と、長年の経験で培われた実践的なノウハウを、自社の資産として活用できます。

- 法的要件への対応: 建築基準法、消防法、ビル衛生管理法など、ビル管理に関連する法律は数多く、しかも頻繁に改正されます。専門会社はこれらの法改正の動向を常に把握しており、法令遵守(コンプライアンス)を徹底した管理を行うため、オーナーは法的なリスクから解放されます。

- 収益向上に直結するノウハウ: 商業ビル管理で特に価値が高いのが、収益向上に直結するソフト面のノウハウです。

- リーシング: 管理会社は独自のテナントネットワークや市場データを持っており、施設のコンセプトに最適なテナントを誘致する高い能力があります。空室をただ埋めるのではなく、施設全体の価値を高めるテナントミックスを提案・実現できるのは、専門会社ならではの強みです。

- 販促・マーケティング: 消費者トレンドを分析し、効果的な販促イベントやSNSを活用した広報戦略を立案・実行するノウハウは、一朝一夕には身につきません。専門会社は過去の成功・失敗事例から学んだ知見を活かし、費用対効果の高い施策を展開できます。

- 最新技術の導入: 省エネ技術、AIを活用した来館者分析、キャッシュレス決済システムなど、商業施設運営に関する技術は日々進化しています。専門会社はこれらの最新トレンドに精通しており、施設の競争力を高めるための適切な技術導入を提案してくれます。

オーナーはコア業務に専念できる

商業ビルの管理業務は、日々の細々とした対応から、中長期的な戦略立案まで多岐にわたります。テナントからのクレーム対応、設備の緊急トラブル、官公庁への届け出など、日常的な管理業務は非常に煩雑で、多くの時間と労力を要します。

これらの実務を専門会社に任せることで、オーナーは日々の煩わしさから解放され、本来注力すべきコア業務に集中できるようになります。オーナーにとってのコア業務とは、例えば以下のようなものが挙げられます。

- 不動産ポートフォリオ全体の戦略立案: 所有する不動産全体の収益性やリスクを分析し、売却や新規取得といった資産の組み換えを検討する。

- 新たな投資機会の探索: 次の収益の柱となる新規物件の取得や、大規模なリニューアル投資の是非を判断する。

- 資金調達やファイナンス戦略: 金融機関との交渉や、より有利な条件での資金調達計画を練る。

- ビル全体の長期的なビジョン策定: 5年後、10年後を見据え、その商業ビルをどのような施設に育てていきたいのか、という大きな方向性を決定する。

ビル管理のプロに現場を任せ、オーナーは経営のプロとして大局的な視点から意思決定を行う。この役割分担こそが、不動産事業を成功に導くための鍵となります。管理業務のアウトソーシングは、単なる業務の外部委託ではなく、経営資源を最適に配分するための戦略的な選択と言えるでしょう。

商業ビル管理を委託する際の注意点・デメリット

専門会社への委託は多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかの注意点やデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、委託を成功させるためには不可欠です。

管理会社によって品質に差がある

ビル管理業界には数多くの企業が存在しますが、そのサービス品質や得意分野は千差万別です。「ビル管理会社」という看板を掲げていても、その実態は大きく異なります。「どの会社に委託しても同じ結果になる」という考えは非常に危険です。

品質の差は、以下のような点に現れます。

- 専門分野の違い: マンション管理を主軸にしている会社、オフィスビル管理に特化している会社、そして商業施設の運営(プロパティマネジメント)を得意とする会社など、各社には得意分野があります。商業施設の収益向上を目指すのであれば、商業施設に特化した運営・販促ノウハウを持つ会社を選ぶことが絶対条件です。オフィスビル管理の感覚で商業施設を運営しても、集客や売上向上は期待できません。

- 現場スタッフの質: 実際にビルの管理を担当するスタッフの能力や経験、意欲によって、管理品質は大きく左右されます。報告が遅い、対応が後手後手になる、テナントとの関係が悪いなど、担当者レベルでの問題が施設全体の評価を下げることもあります。

- 提案力の有無: 現状維持の管理業務をこなすだけの会社と、施設の課題を分析し、資産価値や収益性を向上させるための具体的な改善提案を積極的に行ってくれる会社とでは、数年後の結果に雲泥の差が生まれます。「共用部の照明をLED化して光熱費を削減しませんか」「近隣に競合施設が開業するので、対抗策としてこのようなイベントを企画しませんか」といった能動的な提案があるかどうかは、良い管理会社を見極める重要な指標です。

- 緊急時対応の体制: 24時間365日の緊急対応窓口の有無、近隣に緊急出動できる拠点があるか、災害時のBCP(事業継続計画)がしっかりしているかなど、万が一の際の対応力にも会社間で差があります。

これらの品質差を見極めずに、単に価格の安さだけで管理会社を選んでしまうと、「コストを払っているのに施設の魅力が上がらない」「トラブル対応が遅くテナントから不満が噴出する」といった事態に陥りかねません。後述する「管理会社の選び方」を参考に、慎重な選定が求められます。

社内にノウハウが蓄積しにくい

管理業務を専門会社に全面的に委託する、いわゆる「丸投げ」の状態にしてしまうと、オーナー側の社内にビル運営に関する知識や経験(ノウハウ)が蓄積しにくいというデメリットが生じます。

日々のテナントとのやり取り、設備の細かな不具合、来館者の声、販促活動の成果といった現場の生きた情報は、すべて管理会社に集約されます。オーナー側は、管理会社から提出される月次の報告書などで結果を知るだけになり、「なぜその結果になったのか」というプロセスや具体的な知見がブラックボックス化してしまう恐れがあります。

この状態が長く続くと、以下のようなリスクが懸念されます。

- 管理会社の評価が困難になる: 社内にノウハウがないため、管理会社から提出される報告書や提案内容が妥当なものなのかを正しく評価・判断することが難しくなります。管理会社の言いなりになってしまい、本来ならもっと良い運営ができるはずなのに、その機会を逸してしまう可能性があります。

- 管理会社の変更が難しくなる: いざ管理会社を変更しようと思っても、自社に運営ノウハウが全くないため、新しい管理会社への引き継ぎがスムーズに進まなかったり、そもそもどの会社が良いのかを判断する基準がなかったりして、身動きが取れなくなることがあります。

- 将来的な自社運営への道が閉ざされる: 将来的にビルの運営を自社で行いたいと考えている場合、外部委託を続けていると、いつまで経ってもそのための人材やノウハウが育ちません。

このデメリットを回避するためには、管理会社を単なる「下請け業者」ではなく、「パートナー」として位置づけ、積極的にコミュニケーションを取る姿勢が重要です。定例会議を設けて詳細な報告を求め、重要な意思決定には必ず関与する。現場担当者とも直接対話し、施設の状況を肌で感じる機会を持つ。そして、管理会社が行っている業務内容や判断の背景について、積極的に質問し、情報共有を求めることで、オーナー側にもノウハウを蓄積していくことが可能です。委託はするが、決して「丸投げ」にはしないという意識が、長期的な成功の鍵を握ります。

商業ビル管理の委託費用の相場

商業ビル管理を外部に委託する際、オーナーにとって最も気になるのが「費用」でしょう。委託費用は、ビルの規模や委託する業務範囲によって大きく変動するため、一概に「いくら」と断定することは困難ですが、その内訳や価格を左右する要因を理解することで、適正な費用の目安を把握することができます。

費用の内訳

商業ビル管理の委託費用は、大きく分けて「ビルメンテナンス(BM)費用」と「プロパティマネジメント(PM)費用」の2階建て構造になっています。

| 費用の種類 | 主な内容 | 課金形態 |

|---|---|---|

| ビルメンテナンス(BM)費用 | 設備管理、清掃管理、警備・防災業務など、ハード面の管理にかかる費用。 | 実費+手数料 または 固定報酬 |

| ・設備管理費(法定点検、保守点検) ・清掃管理費(日常・定期・特別清掃) ・警備業務費(常駐警備、機械警備) ・その他(植栽管理、害虫駆除など) |

||

| プロパティマネジメント(PM)費用 | テナント対応、リーシング、運営・販促、売上管理など、ソフト面の管理にかかる費用。 | 固定報酬+成功報酬 |

| PMフィー(基本報酬): ・管理業務に対する固定報酬。 ・賃料収入の2%~5%程度が目安。 |

固定報酬 | |

| リーシング・コミッション: ・新規テナントを誘致した際の成功報酬。 ・成約賃料の1ヶ月分程度が目安。 |

成功報酬 | |

| リニューアル・マネジメントフィー: ・大規模修繕やリニューアル工事を管理した際の手数料。 ・工事費の数%程度が目安。 |

成功報酬 | |

| その他インセンティブ: ・施設の収益目標を達成した場合のボーナスなど。 |

成功報酬 |

ビルメンテナンス(BM)費用は、建物を維持管理するための実費的な性格が強い費用です。これらは、管理会社がさらに専門の協力会社(清掃会社、警備会社、エレベーター保守会社など)に再委託するケースが多く、その実費に管理会社の手数料(マネジメントフィー)が上乗せされるのが一般的です。

一方、プロパティマネジメント(PM)費用は、施設の収益性を高めるためのコンサルティング的な業務に対する報酬です。月々の「PMフィー(基本報酬)」に加え、成果に応じて支払われる「成功報酬(インセンティブ)」が設定されるのが特徴です。特に、リーシング・コミッションは、管理会社のテナント誘致に対するモチベーションを高める上で重要な役割を果たします。

費用を左右する主な要因

委託費用の総額は、様々な要因によって変動します。見積もりを比較検討する際には、以下の点を考慮に入れる必要があります。

建物の規模・築年数

最も基本的な要因は、建物の規模(延床面積)です。面積が広ければ、清掃範囲も広がり、点検対象の設備も増えるため、BM費用は当然高くなります。PM業務においても、管理するテナント数が増えるため、業務量は増大します。

また、築年数も重要な要素です。築年数が経過した古いビルは、設備が老朽化しているため、点検の頻度を増やしたり、修繕箇所が増えたりする傾向があります。そのため、新しいビルに比べてBM費用は高くなるのが一般的です。突発的な故障のリスクも高いため、管理の手間もかかります。

委託する業務の範囲

オーナーが管理会社にどこまでの業務を委託するかによって、費用は大きく変わります。

- ハード面(BM)のみを委託: 設備管理、清掃、警備といった基本的なビルメンテナンスのみを委託するケース。費用は比較的安価に抑えられますが、収益向上に繋がるソフト面のサポートは受けられません。

- ハード面(BM)+ソフト面(PM)を委託: BM業務に加え、テナント管理やリーシング、販促活動までをワンストップで委託するケース。費用は高くなりますが、商業ビル管理のメリットを最大限に享受できます。施設の収益性を本気で高めたいのであれば、PM業務まで含めて委託するのが定石です。

特に、販促イベントの企画・運営や、大々的な広告宣伝活動まで委託範囲に含める場合は、その実費(イベント費用、広告費など)が別途必要になるため、総額は大きく膨らみます。

契約形態

管理会社との契約形態も、費用体系に影響を与えます。

- 包括委託契約: BM業務とPM業務を一体として、一つの管理会社に包括的に委託する契約です。窓口が一本化されるため、オーナーの手間が省け、連携もスムーズになります。セットで契約することで、費用面での割引が適用される場合もあります。

- 個別委託契約: 業務内容ごとに、別々の専門会社に委託する契約です。例えば、「設備管理はA社、清掃はB社、リーシングはC社」といった形です。それぞれの分野で最も優れた会社を選べる可能性がありますが、オーナー自身が各社をコントロールする必要があり、管理が煩雑になります。

一般的には、商業施設の運営においては、ハードとソフトが密接に関連するため、戦略的な運営を可能にする包括委託契約の方が望ましいとされています。

費用を抑えるためのポイント

委託費用は安ければ良いというものではありませんが、無駄なコストは削減したいものです。費用を適正な範囲に抑えるためには、いくつかのポイントがあります。

- 複数の会社から相見積もりを取る: これは最も基本的な鉄則です。最低でも3社程度から見積もりを取り、料金体系やサービス内容を比較検討しましょう。これにより、そのビルの管理費用の適正な相場観を掴むことができます。

- 委託する業務範囲を明確にする: 自社で対応できる業務と、外部に委託したい業務を事前に整理し、必要なサービスだけを盛り込んだ見積もりを依頼します。不要なオプションを削ることで、コストを最適化できます。

- 長期契約を視野に入れる: 1年ごとの短期契約よりも、3年や5年といった長期契約を前提に交渉することで、月々の委託費用を割引してもらえる可能性があります。管理会社にとっても、長期的な関係は安定した収益に繋がるため、交渉の余地があります。

- 価格だけでなく提案内容を重視する: 最も重要なのは、安さだけで選ばないことです。見積もり金額が安くても、それがサービスの質の低さに起因している場合、結果的に施設の価値を下げ、将来的に大きな損失に繋がる恐れがあります。なぜその費用になるのか、どのような価値を提供してくれるのか、という提案内容をしっかりと吟味し、費用対効果が最も高いパートナーを選ぶという視点が不可欠です。

失敗しない商業ビル管理会社の選び方 5つのポイント

商業ビルの将来は、パートナーとなる管理会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。数多くの管理会社の中から、自社のビルにとって最適な一社を見つけ出すためには、どこに注目すれば良いのでしょうか。ここでは、失敗しないための5つの重要な選定ポイントを解説します。

① 商業施設に特化した管理実績が豊富か

第一に確認すべきは、商業施設の管理・運営に特化した実績が豊富にあるかという点です。前述の通り、商業ビル管理とオフィスビルやマンションの管理とでは、求められるノウハウが全く異なります。

チェックすべきポイント:

- 管理物件のポートフォリオ: これまでにどのような種類の商業施設(例:都心型ファッションビル、郊外型ショッピングセンター、駅直結型施設など)を管理してきたかを確認します。自社のビルの特性と近い施設の管理経験があれば、より的確な運営が期待できます。

- ソフト面(PM)の実績: 特に、リーシング(テナント誘致)や販売促進(イベント・広告)で、具体的にどのような成功実績があるかを重点的にヒアリングしましょう。「空室率を〇%改善した」「リニューアルによって来館者数を〇%増加させた」といった具体的な数値目標や成果を示せる会社は、信頼性が高いと言えます。

- 担当チームの専門性: 実際に担当するチームが、商業施設運営の専門知識や経験を持っているかどうかも重要です。過去の経歴や保有資格などを確認するのも一つの方法です。

単に「ビル管理の実績が豊富」というだけでなく、「商業施設運営のプロフェッショナル」であることを見極めることが、最初の関門です。

② 提案力と収益向上への貢献度は高いか

優れた管理会社は、単にオーナーの指示通りに動くだけの「御用聞き」ではありません。施設の現状をプロの視点で分析し、課題を解決して収益を向上させるための具体的な提案を積極的に行ってくれる「ビジネスパートナー」です。

チェックすべきポイント:

- 現状分析の的確さ: 最初のヒアリングや現地調査の段階で、自社ビルの強み・弱み、機会・脅威をどれだけ的確に把握し、分析できているか。

- 提案の具体性と実現可能性: 「もっと集客しましょう」といった曖昧な精神論ではなく、「〇〇というターゲット層を狙って、△△というテナントを誘致し、□□というSNSキャンペーンを展開することで、売上〇%アップを目指します」といった、具体的で測定可能な目標と、その達成に向けた実現可能なアクションプランを提示してくれるか。

- 費用対効果の視点: 提案される施策が、かかる費用に対してどれだけのリターン(収益向上、コスト削減など)が見込めるのか、という費用対効果の観点から説明できるか。

複数の会社から提案を受けた際に、最も自社のビルの未来を明るく描いてくれる、説得力のある提案をしてきた会社を選ぶべきです。

③ 緊急時の対応体制は万全か

商業施設は、日々何が起こるか分かりません。設備の急な故障、来館者の急病、悪天候による被害、不審者の出没など、様々な緊急事態が想定されます。万が一の際に、いかに迅速かつ的確に対応できるかは、施設の信頼性を維持する上で極めて重要です。

チェックすべきポイント:

- 24時間365日の対応窓口: 深夜や休日でも連絡が取れ、対応してくれる体制が整っているか。

- 緊急出動の拠点と時間: ビルの所在地から近い場所に、緊急時に駆けつけられる拠点やスタッフがいるか。また、連絡してから現場に到着するまでの目標時間はどのくらいか。

- 災害時のBCP(事業継続計画): 地震、台風、水害といった大規模災害が発生した際の対応マニュアルや行動計画が整備されているか。オーナー、テナント、管理会社間の連絡体制や、復旧に向けた手順が明確になっているか。

- バックアップ体制: 担当者が不在の場合でも、他のスタッフが問題なく対応できるような情報共有やバックアップの体制が整っているか。

これらの体制が整っている会社は、平時だけでなく有事の際にも頼りになる、真のパートナーと言えるでしょう。

④ 対応可能な業務範囲は広いか

商業ビル管理の業務は、ハード面からソフト面まで多岐にわたります。これらの業務をワンストップで、かつ高い品質で提供できる会社は、オーナーにとって非常に心強い存在です。

チェックすべきポイント:

- ワンストップ対応の可否: 設備管理(BM)からテナント運営(PM)、さらには大規模修繕のコンサルティングや工事監理まで、ビルに関するあらゆる業務を一つの窓口で相談・依頼できるか。

- 協力会社とのネットワーク: 清掃、警備、各種専門工事など、質の高い協力会社との強力なネットワークを持っているか。これにより、様々なニーズに対して柔軟かつ迅速に対応できます。

- 将来的なニーズへの対応力: 現在はBM業務のみの委託でも、将来的にPM業務やリニューアルもお願いしたくなるかもしれません。その際に、事業の成長や変化に合わせて柔軟にサポート範囲を拡大できる会社かどうか、という長期的な視点も大切です。

業務範囲が広い会社に包括的に委託することで、オーナーは複数の業者とやり取りする手間から解放され、報告や指示の系統もシンプルになり、効率的なビル経営が実現します。

⑤ 担当者とのコミュニケーションは円滑か

最終的に、管理業務を動かすのは「人」です。どんなに素晴らしい会社でも、実際に窓口となる担当者との相性が悪かったり、コミュニケーションが円滑でなかったりすると、良好なパートナーシップは築けません。

チェックすべきポイント:

- レスポンスの速さと正確さ: 問い合わせや相談に対する返信が迅速か。報告内容が正確で分かりやすいか。

- ヒアリング能力と理解力: オーナーの意図やビジョンを正しく汲み取り、会話のキャッチボールがスムーズにできるか。専門用語を分かりやすく説明してくれるか。

- 誠実さと熱意: ビルを良くしたいという熱意が感じられるか。隠し事をせず、良いことも悪いことも誠実に報告してくれるか。

- 人間的な相性: 長期的に付き合っていくパートナーとして、信頼できる人物かどうか。

契約前の打ち合わせ段階から、担当者の人柄や仕事ぶりを注意深く観察し、「この人になら安心して任せられる」と思えるかどうかを、最後の判断基準の一つにすることをおすすめします。

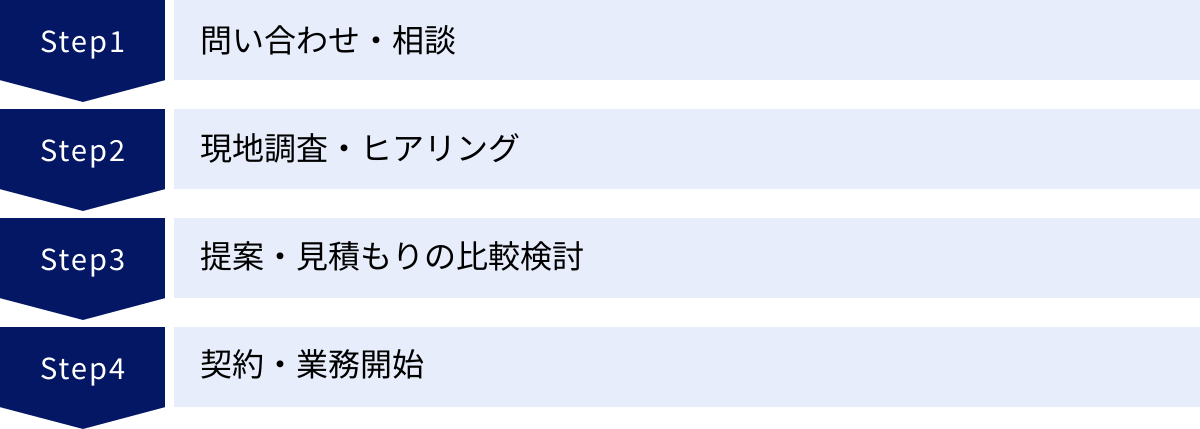

商業ビル管理を委託する際の流れ

実際に商業ビル管理を専門会社に委託しようと決めた場合、どのようなステップで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせから契約・業務開始までの一般的な流れを解説します。このプロセスを理解しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。

問い合わせ・相談

まずは、管理会社の候補をいくつかリストアップし、ウェブサイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取ることから始まります。この段階では、以下の情報を伝えると、その後の話がスムーズに進みます。

- ビルの基本情報(所在地、規模、築年数、用途など)

- 現在の管理状況(自主管理か、他の会社に委託中か)

- 委託を検討している業務範囲(BMのみ、PMまで含む、など)

- 現在抱えている課題や、管理会社に期待すること

この最初のコンタクトで、会社の対応の速さや丁寧さなど、第一印象を確認することもできます。複数の会社に同時に声をかけ、比較検討の準備を始めましょう。

現地調査・ヒアリング

問い合わせ後、管理会社の担当者が実際にビルを訪れ、現地調査と詳細なヒアリングを行います。これは、正確な見積もりと最適な管理プランを提案するために不可欠なプロセスです。

- 現地調査: 担当者が建物内外を目で見て回り、設備(電気室、機械室、屋上など)の状態、建物の劣化状況、周辺環境、来館者の動線などを確認します。図面だけでは分からない、現場のリアルな状況を把握することが目的です。

- ヒアリング: オーナーや現在の管理担当者と面談し、より深く課題や要望を掘り下げます。

- ビルの運営方針や長期的なビジョン

- 現在の収支状況や、目標とする収益レベル

- テナント構成や、各テナントとの関係性

- 過去に発生したトラブルやクレームの内容

- 特に力を入れて改善したい点(例:空室対策、集客力アップなど)

この段階で、自社の課題やビジョンを包み隠さずオープンに話すことが、より的確な提案を引き出すための鍵となります。また、オーナー側からも管理会社に対して積極的に質問し、その専門性や考え方を見極めましょう。

提案・見積もりの比較検討

現地調査とヒアリングの結果に基づき、各管理会社から「管理業務提案書」と「見積書」が提出されます。ここが、パートナーとなる会社を決定する最も重要なフェーズです。

単に見積金額の安さだけで比較するのではなく、以下の点を総合的に評価します。

- 課題認識の的確さ: ヒアリングで伝えた課題を正しく理解し、提案内容に反映されているか。

- 提案内容の具体性と魅力: 施設の価値を向上させるための具体的な施策が盛り込まれているか。その提案に独自性や説得力があるか。

- 費用対効果: 見積もり費用に対して、どのような価値(管理品質の向上、収益改善、コスト削減など)が提供されるのか、そのバランスが取れているか。

- 見積もりの透明性: 費用の内訳が明確で、何にいくらかかるのかが分かりやすく記載されているか。不明瞭な項目がないか。

各社の提案を横並びで比較できるような一覧表を作成し、複数の関係者で議論することをおすすめします。必要であれば、再度担当者を呼んで、プレゼンテーションや質疑応答の機会を設けるのも良いでしょう。

契約・業務開始

委託する会社を決定したら、最終的な契約手続きに進みます。

- 契約内容の確認: 「管理委託契約書」の案が提示されます。委託する業務の範囲、契約期間、費用、解約条件、双方の責任範囲など、重要な項目が記載されているため、隅々までしっかりと目を通し、不明な点があれば必ず確認・交渉します。特に、業務仕様書には、清掃の頻度や点検項目など、具体的なサービスレベルが明記されているため、自社の要求水準と合致しているかをチェックします。

- 契約締結: 内容に双方が合意したら、契約書に署名・捺印し、正式に契約を締結します。

- 引き継ぎ・業務開始: 既存の管理会社がある場合は、そこからの引き継ぎ業務(鍵の受け渡し、各種書類の引き渡し、テナントへの挨拶回りなど)を行います。引き継ぎ期間を経て、定められた日から新しい管理会社による業務がスタートします。

業務開始後も、定期的なミーティングを通じて、管理会社と密にコミュニケーションを取り、良好なパートナーシップを築いていくことが、長期的な成功に繋がります。

おすすめの商業ビル管理会社3選

日本国内には数多くのビル管理会社が存在しますが、中でも商業施設の管理・運営において豊富な実績と高い専門性を誇る代表的な企業を3社紹介します。各社の特徴を理解し、自社のニーズに合った会社を選ぶ際の参考にしてください。

(注記:以下の情報は各社の公式サイト等で公表されている内容に基づきますが、最新・詳細な情報については各社に直接お問い合わせください。)

① 三井不動産ビルマネジメント株式会社

三井不動産グループの中核を担うビルマネジメント会社として、オフィスビルから商業施設まで、幅広いアセットタイプの管理運営を手がけています。

特筆すべきは、三井不動産が開発した「ららぽーと」や「三井アウトレットパーク」といった大規模商業施設の運営で培われた、高度なプロパティマネジメント(PM)能力です。施設のコンセプト開発から、戦略的なリーシング、効果的な販売促進活動、顧客満足度向上のための施策まで、商業施設を「育てる」ための総合的なノウハウを豊富に有しています。

また、ビルメンテナンス(BM)においても、グループの総合力を活かした高い技術力と品質を誇ります。省エネ対策やBCP(事業継続計画)支援など、建物の資産価値を長期的に維持・向上させるためのソリューションも充実しています。大規模で複雑な複合施設の運営を安心して任せたい、業界トップクラスの知見を活用したいと考えるオーナーに適した会社と言えるでしょう。

参照:三井不動産ビルマネジメント株式会社 公式サイト

② 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

三菱地所グループの一員として、主にオフィスビルや商業施設のプロパティマネジメント(PM)を専門に行う会社です。

同社の最大の強みは、日本のビジネスの中心地である「丸の内」エリアで長年にわたり培ってきたまちづくりと運営のノウハウです。丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾといった著名な大型複合施設の運営実績が、その実力を物語っています。テナント企業の事業活動を支えるオフィス機能と、街の賑わいを創出する商業機能を両立させる高度な運営能力が特徴です。

「PM(プロパティマネジメント)」と「BM(ビルメンテナンス)」の一体運営体制を推進しており、オーナーの収益最大化と建物の資産価値向上の両面から、質の高いサービスを提供しています。都心型の複合施設や、格式とブランドイメージを重視する商業施設のオーナーにとって、非常に頼りになるパートナーです。

参照:三菱地所プロパティマネジメント株式会社 公式サイト

③ 株式会社東急コミュニティー

東急グループに属しますが、鉄道会社系の管理会社でありながら「独立系」としての性格も併せ持つ、業界最大手の一つです。グループ内外問わず、マンション、ビル、商業施設、公共施設など、非常に幅広い管理実績を持っています。

同社の特徴は、その事業領域の広さと、多様なニーズに対応できる柔軟性にあります。特定のデベロッパーに依存しないため、様々なオーナーの要望に対して、中立的かつ客観的な視点から最適なソリューションを提案できます。

商業施設分野においても、駅ビルやショッピングセンターなど多様な物件を手がけており、ハード面のビルメンテナンスからソフト面のプロパティマネジメントまでワンストップで提供可能です。全国に広がる事業所ネットワークを活かした、地域密着型のきめ細かい対応力も強みの一つです。特定の系列に捉われず、幅広い選択肢の中から自社に最適な管理を提案してほしいと考えるオーナーや、地方都市の物件を所有するオーナーにとって有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社東急コミュニティー 公式サイト

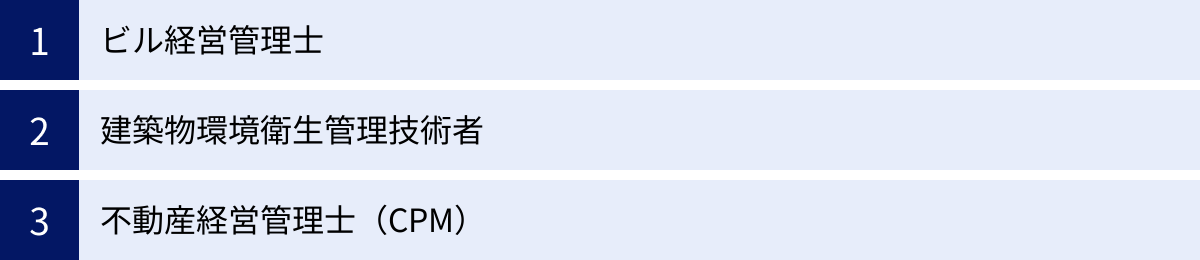

商業ビル管理に関連する主な資格

商業ビル管理の業務は非常に専門性が高く、関連する様々な資格が存在します。管理会社の専門性や担当者の能力を評価する上で、これらの資格の有無は一つの客観的な指標となります。ここでは、特に重要とされる代表的な資格を3つ紹介します。

ビル経営管理士

ビル経営管理士(Certified Building Administrator)は、主にプロパティマネジメント(PM)業務に関連する専門知識を証明する資格です。公益社団法人日本ビルヂング協会連合会が認定しています。

この資格は、単なる建物の維持管理にとどまらず、ビルの経営という視点から、企画・立案、賃貸(リーシング)営業、運営管理に至るまで、不動産の収益性を最大化するための総合的な知識と能力を問われます。試験科目には、ビル経営計画、賃貸マーケティング、法務・税務、管理実務などが含まれ、まさに商業ビルオーナーの代理人として経営を遂行するプロフェッショナルであることを示します。

管理会社の担当者がこの資格を保有している場合、施設の収益性向上に向けた戦略的な提案が期待できるでしょう。

建築物環境衛生管理技術者

通称「ビル管」として知られる国家資格です。延床面積が3,000平方メートル以上(学校の場合は8,000平方メートル以上)の特定建築物において、環境衛生上の維持管理(空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除など)を監督するために、選任が義務付けられています。

この資格は、商業施設のハード面(ビルメンテナンス)における、安全で衛生的な環境を確保するための専門知識を証明するものです。空気環境測定や水質検査、清掃計画の策定など、法令に基づいた適切な維持管理を行う上で不可欠な役割を担います。

商業施設のように多くの人が利用する建物では、この資格を持つ技術者がいることが、基本的な安全・衛生管理レベルを担保する上で極めて重要です。管理会社の技術力を測る上での基本的なチェックポイントと言えます。

不動産経営管理士(CPM)

CPM(Certified Property Manager)は、米国のIREM(全米不動産管理協会)が認定する、国際的に最も権威のある不動産経営管理のプロフェッショナル資格です。日本でも、IREM JAPANが教育プログラムを提供し、資格認定を行っています。

CPMの教育プログラムは、単なる管理業務にとどまらず、不動産を金融商品(投資対象)として捉え、キャッシュフロー分析、投資分析、融資、資産価値の最大化といった、より高度なファイナンスやアセットマネジメントの視点を学びます。倫理規定も厳しく、高い職業倫理を持つことも求められます。

管理会社の担当者や役員がCPMを保有している場合、その会社が単なる現場管理だけでなく、オーナーの投資目標達成という視点から、不動産価値を最大化するための高度な分析力と提案力を持っていることの証となります。より戦略的なパートナーシップを求めるオーナーにとって、注目すべき資格です。