商業ビルの建築は、単に建物を建てるという行為に留まらず、地域の活性化や長期的な収益を生み出すための重要な事業投資です。その成功の鍵を握るのが、プロジェクトの根幹をなす「設計」です。優れた設計は、集客力を高め、テナントの満足度を向上させ、建物の資産価値を長期的に維持します。

しかし、商業ビルの設計は、住宅やオフィスビルとは異なる専門知識と複雑なプロセスを要するため、どこから手をつければ良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。また、設計にかかる費用や建築全体のコストも、事業計画を立てる上で非常に重要な要素です。

この記事では、商業ビル建築を検討している事業主や投資家の皆様に向けて、設計の基本的な流れから費用相場、そしてプロジェクトを成功に導くためのポイントまで、網羅的に解説します。さらに、事業の成否を左右する信頼できる設計事務所を選ぶための具体的なコツもご紹介します。

これから始まる壮大なプロジェクトを成功させるための羅針盤として、ぜひ本記事をお役立てください。

目次

商業ビルとは

商業ビルとは、その名の通り商業活動、すなわち物品の販売、サービスの提供、飲食などを目的として利用される建物の総称です。不特定多数の人々が日常的に訪れ、経済活動の拠点となる場所であり、私たちの生活に密接に関わっています。スーパーマーケット、デパート、ショッピングモール、専門店、レストラン、カフェ、映画館、クリニック、学習塾など、多種多様な業種のテナントが入居します。

商業ビルの最も大きな特徴は、「集客」を第一の目的として設計される点にあります。人々を惹きつけ、建物内を回遊させ、購買意欲を促進するための工夫が随所に凝らされています。これに対して、オフィスビルは主に企業が業務を行うための空間であり、セキュリティや執務環境の快適性が重視されます。また、住宅は居住者のプライバシーと生活の快適性を最優先に設計される点で、商業ビルとは根本的に目的が異なります。

| 建物の種類 | 主な目的 | 主な利用者 | 設計で重視される点 |

|---|---|---|---|

| 商業ビル | 物品販売、サービス提供、飲食 | 不特定多数の消費者 | 集客力、回遊性、デザイン性、テナントの事業性 |

| オフィスビル | 企業の業務遂行 | 特定の企業の従業員 | 執務環境の快適性、セキュリティ、効率性、BCP |

| 住宅 | 居住 | 居住者とその家族 | プライバシー、生活動線、快適性、安全性 |

商業ビルは、その形態によっていくつかの種類に分類できます。

- 路面店・単独店舗型: 1〜数階建てで、特定のブランドや業種が単独で入居する形態です。ブランドイメージを前面に押し出した個性的なデザインが求められます。

- 近隣型商業施設(NSC): スーパーマーケットを核テナントとし、ドラッグストアやクリーニング店など、地域住民の日常生活を支える店舗で構成されます。駐車場が広く、日常的な利便性が重視されます。

- コミュニティ型ショッピングセンター(CSC): NSCよりも規模が大きく、スーパーマーケットに加えて衣料品店や雑貨店、レストランなどが加わります。より広域からの集客を目指し、週末のまとめ買い需要などにも応えます。

- 複合商業施設・ショッピングモール: ファッション、飲食、エンターテインメント(映画館、アミューズメント施設など)といった多様な機能を持つ大規模な施設です。広域から多様な客層を惹きつけるため、魅力的な空間演出やイベント開催なども重要な要素となります。

- 専門ビル・テーマビル: 特定のテーマ(例:アニメ・ホビー、グルメ、ブライダルなど)に特化したテナントを集積させたビルです。明確なターゲット層に訴求し、専門性の高さで差別化を図ります。

これらの商業ビルは、単に消費の場であるだけでなく、地域社会において重要な役割を担っています。人々が集い、交流するコミュニティの核となり、街に賑わいを生み出します。また、多くのテナントが入居することで、新たな雇用を創出し、地域経済の活性化にも大きく貢献します。

そのため、商業ビルの設計は、事業主の収益性だけでなく、利用者、テナント、そして地域社会という三者の視点を常に念頭に置いて進める必要があります。利用者の快適性や満足度を高めることがリピート率向上につながり、テナントの事業が成功することが安定した賃料収入を確保し、ビル全体が地域に受け入れられることが長期的な資産価値の維持につながるのです。このように、商業ビルは多面的な価値を持つ、極めて社会性の高い建築物であると言えるでしょう。

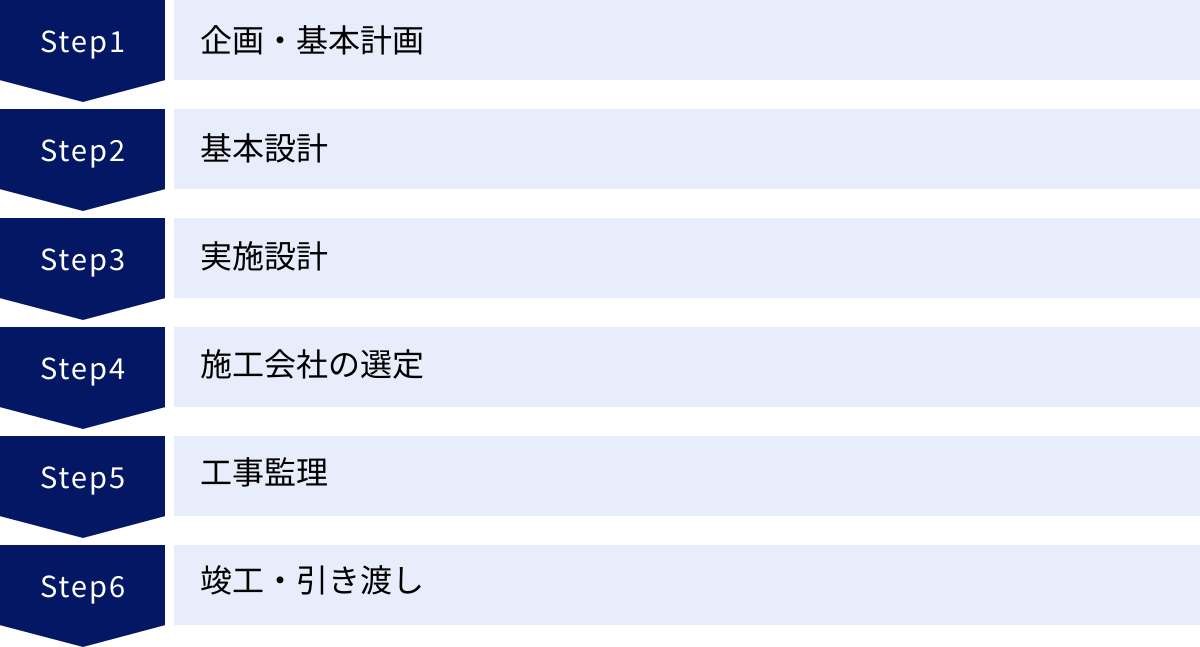

商業ビル設計の基本的な流れ

商業ビルの設計は、壮大な構想から具体的な建設に至るまで、いくつかの段階を経て進められます。各段階で何を決定し、どのような成果物を作成するのかを理解することは、プロジェクト全体を円滑に進める上で不可欠です。ここでは、企画から竣工・引き渡しまでの基本的な流れを6つのステップに分けて詳しく解説します。

| 設計ステップ | 主な目的 | 主な成果物 | 期間の目安 |

|---|---|---|---|

| 企画・基本計画 | 事業の方向性と骨格を決定する | 事業計画書、コンセプトシート、ボリューム検討図 | 3ヶ月~6ヶ月 |

| 基本設計 | 建物の基本的な構成を具体化する | 基本設計図書(配置図、平面図、立面図、断面図)、概算工事費 | 3ヶ月~6ヶ月 |

| 実施設計 | 工事と見積もりのための詳細図面を作成する | 実施設計図書(意匠図、構造図、設備図)、仕様書 | 4ヶ月~8ヶ月 |

| 施工会社の選定 | 最適な建設パートナーを決定する | 見積書、工事請負契約書 | 2ヶ月~3ヶ月 |

| 工事監理 | 設計通りに工事が行われるかチェックする | 工事監理報告書 | 工事期間中(1年~2年程度) |

| 竣工・引き渡し | 建物を完成させ、事業主に引き渡す | 検査済証、引渡書類、保証書 | – |

企画・基本計画

企画・基本計画は、商業ビルプロジェクトの羅針盤となる最も重要なフェーズです。ここでの決定が、後のすべてのプロセスと事業の成否を左右します。事業主の「なぜこのビルを建てるのか?」という想いを具体的な事業計画に落とし込んでいきます。

まず、事業コンセプトを明確に定義します。「誰に(ターゲット層)」「何を(提供価値)」「どのように(空間やサービス)」提供するビルなのかを具体的に設定します。例えば、「30代のファミリー層をターゲットにした、食と学びがテーマのコミュニティ施設」といった具合です。

次に、このコンセプトに基づき、事業収支計画を策定します。総事業費(土地取得費、建築費、諸費用など)を算出し、想定される賃料収入や運営コストを予測し、投資回収期間や利回りなどをシミュレーションします。この計画の精度が、金融機関からの融資を受ける際の重要な判断材料にもなります。

並行して、建設予定地の調査(敷地調査)と法規制のチェックも行います。土地の形状、面積、地盤の状態、インフラ(電気、ガス、水道)の状況などを確認します。また、都市計画法による用途地域、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、高さ制限、日影規制、景観条例など、その土地に適用される様々な法規制を洗い出します。これらの制約の中で、どれくらいの規模・高さの建物が建てられるのかを検討(ボリューム検討)します。

さらに、周辺エリアの人口動態、競合施設の状況、交通量などを分析する市場調査(マーケティングリサーチ)も欠かせません。地域のニーズや市場のポテンシャルを正確に把握することで、事業計画の妥当性を高め、テナントリーシング(テナント誘致)を有利に進めることができます。

この段階では、設計事務所が事業主の良き相談相手となり、専門的な知見から事業計画のブラッシュアップや法規制の調査をサポートします。

基本設計

企画・基本計画で固まった方針を、初めて具体的な建物の形として図面化するのが基本設計のフェーズです。いわば、建物の「骨格」をデザインする段階と言えます。

設計事務所は、事業コンセプトや法規制、予算を踏まえ、以下のような基本設計図書を作成します。

- 配置図: 敷地に対して建物がどのように配置されるかを示す図面。駐車場の位置、アプローチ、緑地なども描かれます。

- 平面図: 各階の間取りを示す図面。テナント区画、共用部(廊下、トイレ、エレベーター)、バックヤード(搬入口、倉庫、機械室)などの配置や広さ、動線計画が示されます。利用者の回遊性やテナントの使いやすさを左右する重要な図面です。

- 立面図: 建物を東西南北の4方向から見た外観デザインを示す図面。窓の配置や外壁の素材感などが表現されます。ビルの「顔」となるデザインを決定します。

- 断面図: 建物を垂直に切断し、各階の高さや天井高、構造などを表す図面です。

これらの図面を作成する過程で、建物のデザイン、構造(鉄骨造、RC造など)、主要な設備(空調、電気、給排水など)の大枠が決定されます。事業主は、設計事務所から提示される複数のプランを比較検討し、模型やCGパースなども参考にしながら、イメージを固めていきます。

この段階の最後には、基本設計図書に基づいて概算の工事費が算出されます。この金額が予算内に収まっているかを確認し、必要であれば仕様の変更などを行い、コスト調整を図ります。事業主の承認を得て、次の実施設計フェーズへと進みます。

実施設計

基本設計で決定した骨格に、肉付けをしていくのが実施設計のフェーズです。この段階で作成される実施設計図書は、実際に工事を行う施工会社が見積もりを作成し、建設を進めるための、いわば「建物の製造マニュアル」です。

実施設計図書は、数十枚から時には数百枚にも及ぶ詳細な図面群で構成されます。

- 意匠設計図: 基本設計図をさらに詳細化したもの。内外装の仕上げ材、建具(ドアや窓)の種類や寸法、詳細な納まりなどがミリ単位で指定されます。

- 構造設計図: 建物の安全性を確保するための骨組み(柱、梁、床、基礎など)に関する図面。構造計算書に基づき、部材のサイズや接合方法などが詳細に描かれます。

- 設備設計図: 空調、換気、給排水、電気、ガス、通信、防災設備(スプリンクラー、火災報知器など)の配管や配線ルート、機器の仕様などを定めた図面です。

これらの図面に加え、使用する材料の品質や施工方法などを文章で規定した「仕様書」も作成されます。

この実施設計の精度が、建物の品質とコストを大きく左右します。図面に不備があったり、内容が曖昧だったりすると、工事中の手戻りや仕様変更が発生し、追加コストや工期の遅延につながる可能性があります。そのため、非常に専門性と緻密さが求められる重要なフェーズです。

実施設計が完了すると、建築基準法などの法令に適合しているかを行政機関に確認してもらうための建築確認申請を行います。この申請が許可されて初めて、工事に着手できます。

施工会社の選定

精度の高い実施設計図書が完成したら、次はいよいよ実際に建物を建設してくれる施工会社(建設会社、ゼネコン)を選定します。

一般的には、複数の施工会社に実施設計図書を渡し、同じ条件で見積もりを依頼する「相見積もり」方式が取られます。これにより、工事費の妥当性を比較検討できます。

見積書を受け取ったら、単に合計金額の安さだけで判断してはいけません。見積もりの内訳を詳細にチェックし、計上されている項目に漏れがないか、不自然に安い項目や高い項目がないかなどを精査する必要があります。この精査作業は専門的な知識を要するため、設計事務所が事業主の代理人として、各社の見積もりを比較分析し、技術的な観点からアドバイスを行います。

金額面に加えて、施工会社の技術力、商業施設の施工実績、経営状況、現場監督の能力なども重要な選定基準となります。設計事務所は、各社のヒアリングや過去の実績調査を通じて、プロジェクトに最もふさわしい施工会社を見極めるサポートをします。

最終的に1社に絞り込み、工事金額や工期、支払い条件などを詰めて「工事請負契約」を締結します。この契約をもって、施工会社が正式に決定します。

工事監理

工事請負契約が結ばれると、いよいよ建設工事がスタートします。この工事期間中、設計事務所が担う重要な役割が「工事監理」です。

工事監理とは、工事が設計図書(実施設計図書)の通りに、適切に行われているかを、専門家である設計事務所が第三者の立場でチェックする業務です。施工会社が行う「工事管理(品質管理、工程管理、安全管理など)」とは異なり、あくまでも事業主(施主)の側に立って、建物の品質を確保することが目的です。

具体的には、以下のような業務を行います。

- 設計図書との照合: 現場で使用されている材料や施工方法が、設計図書で指定されたものと合っているかを確認します。

- 品質のチェック: 鉄筋の配置やコンクリートの打設、仕上げ工事の精度など、各工程の品質が基準を満たしているかを検査します。

- 工程の確認: 工事がスケジュール通りに進んでいるかを確認し、遅れが生じている場合は原因を究明し、対策を協議します。

- 各種打ち合わせ: 事業主、施工会社との定例会議に出席し、進捗状況の報告や課題の協議を行います。

もし工事監理がなければ、万が一施工会社が図面と異なる安価な材料を使ったり、手抜き工事をしたりしても、専門家でない事業主がそれを見抜くことは困難です。工事監理は、建物の品質と安全性を担保し、事業主の財産を守るための生命線と言えるでしょう。

竣工・引き渡し

長い期間を経て工事が完了すると、いよいよ最終段階の竣工・引き渡しです。

まず、建築基準法に基づき、行政機関や指定確認検査機関による「完了検査」を受けます。この検査に合格すると「検査済証」が交付され、建物が法的に使用できる状態になります。同時に、消防法に基づく消防検査なども行われます。

次に、事業主、設計事務所、施工会社の三者で、建物全体に傷や汚れ、不具合がないかを確認する「施主検査」を実施します。もし手直しが必要な箇所が見つかれば、施工会社が修正工事を行い、再度確認します。

すべてのチェックが完了したら、施工会社から事業主へ、建物の鍵や各種設備の取扱説明書、保証書などが渡され、「引き渡し」となります。同時に、設計事務所からは最終的な工事監理報告書が提出されます。

これで商業ビルは完成しますが、設計事務所の役割はここで終わりではありません。多くの場合、引き渡し後も定期点検の立ち会いや、メンテナンスに関するアドバイスなど、長期にわたって建物をサポートしていくことになります。

商業ビル設計の費用相場と内訳

商業ビル建築は多額の資金を要する事業であり、その費用を正確に把握することは事業計画の根幹をなします。費用は大きく分けて「設計監理料」「建築費用(本体工事費・付帯工事費)」「諸費用」で構成されます。ここでは、それぞれの内訳と相場について詳しく解説します。

設計監理料の計算方法

設計監理料とは、企画から工事監理までの一連の業務に対して設計事務所に支払う報酬です。この料金の算定方法として最も一般的に用いられるのが「料率法(工事費連動方式)」です。

これは、総工事費に一定の料率(パーセンテージ)を掛けて算出する方法で、国土交通省が告示した「建築士事務所の業務報酬基準(告示第九十八号)」が目安とされています。この基準では、建物の用途や規模、構造の複雑さなどに応じて料率が定められています。

一般的に、商業ビルの設計監理料率は、総工事費の5%〜15%程度が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、以下の要因によって変動します。

- 建物の規模: 小規模な建物ほど工事費に占める設計の手間が大きくなるため、料率は高くなる傾向があります。

- 構造・用途の複雑さ: 特殊な構造や複雑なデザイン、多様な設備が求められる建物は、設計の難易度が上がるため料率も高くなります。

- 設計事務所の実績やブランド力: 実績豊富で著名な設計事務所は、料率が高めに設定されることがあります。

- 業務範囲: 企画段階のコンサルティングや、特殊な調査、CGパースの作成などを追加で依頼する場合、別途費用が発生することがあります。

| 総工事費 | 設計監理料率の目安(商業ビル) | 設計監理料の目安 |

|---|---|---|

| 1億円 | 10% ~ 15% | 1,000万円 ~ 1,500万円 |

| 3億円 | 8% ~ 12% | 2,400万円 ~ 3,600万円 |

| 5億円 | 7% ~ 10% | 3,500万円 ~ 5,000万円 |

| 10億円 | 6% ~ 9% | 6,000万円 ~ 9,000万円 |

| 30億円 | 5% ~ 8% | 1億5,000万円 ~ 2億4,000万円 |

(※上記はあくまで一般的な目安であり、個別の案件によって異なります)

参照:国土交通省「建築士事務所の業務報酬基準について」

重要なのは、契約前に設計事務所と業務範囲と報酬について明確に合意しておくことです。どこまでの業務が料金に含まれているのか、追加費用が発生するケースはどのような場合かなどを書面で確認しましょう。

建築費用の内訳

建築費用は、建物そのものを建てるための「本体工事費」、それ以外の工事にかかる「付帯工事費」、そして工事以外に必要な「諸費用」の3つに大別されます。総事業費に占める割合の目安は、本体工事費が70〜80%、付帯工事費が15〜20%、諸費用が5〜10%程度です。

本体工事費

本体工事費は、建物そのものを建設するための費用であり、建築費用の大部分を占めます。主な内訳は以下の通りです。

- 仮設工事費: 工事期間中に必要な仮設事務所、足場、仮設トイレ、養生シートなどの設置・撤去にかかる費用。

- 基礎・躯体工事費: 建物の骨格を作る最も重要な部分。地盤を固め、建物の土台となる基礎を造り、柱、梁、床、壁などの構造体(躯体)を組み立てる工事です。

- 外装工事費: 屋根、外壁、窓、バルコニーなど、建物の外側を仕上げる工事。建物のデザインや耐久性、断熱性に大きく影響します。

- 内装工事費: 床、壁、天井の仕上げや、間仕切り壁、建具(ドアなど)の設置工事。テナント区画の内装は別途「B工事」や「C工事」としてテナント負担になる場合もあります。

- 設備工事費: 空調、換気、電気、給排水、ガス、昇降機(エレベーター・エスカレーター)、防災設備など、建物の機能性を支えるライフラインに関する工事です。

付帯工事費

付帯工事費は、建物本体以外の敷地内で行う工事にかかる費用です。見落としがちですが、総額に大きく影響するため、計画段階から正確に見積もる必要があります。

- 解体工事費: 既存の建物がある場合に、それを取り壊して更地にするための費用。

- 地盤改良工事費: 地盤調査の結果、地盤が軟弱であった場合に、建物を安全に支えるために地盤を補強する工事。

- 外構工事費: 駐車場、駐輪場、アプローチ、フェンス、植栽など、建物の周りを整備する工事。

- インフラ引込工事費: 敷地内に電気、ガス、上下水道管を引き込むための工事。前面道路からの距離が長いと高額になる場合があります。

諸費用

諸費用は、工事費以外に発生する様々な費用の総称です。こちらも見落とされがちですが、多岐にわたるため、余裕を持った資金計画が重要です。

- 設計監理料: 前述の通り、設計事務所に支払う報酬。

- 各種申請手数料: 建築確認申請や開発許可申請、各種検査にかかる手数料。

- 税金: 不動産取得税、登録免許税(所有権保存登記など)、固定資産税・都市計画税、印紙税(工事請負契約書など)。

- 登記費用: 司法書士に支払う建物の表示登記や保存登記の報酬。

- 保険料: 工事期間中の火災や事故に備える火災保険や工事保険料。

- その他: 地盤調査費用、測量費用、近隣挨拶のための費用、金融機関への融資手数料など。

構造別の坪単価の相場

建築費を概算する際によく用いられる指標が「坪単価」です。これは建物の延床面積1坪(約3.3㎡)あたりの建築費を示したものです。坪単価は、建物の構造によって大きく異なります。

| 構造 | 坪単価の相場(商業ビル) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 木造(W造) | 80万円~120万円 | コストが比較的安い、工期が短い、設計の自由度が高い | 耐火性・遮音性が低い、大規模建築には不向き |

| 鉄骨造(S造) | 100万円~150万円 | 大空間を作りやすい、工期が比較的短い、品質が安定 | 耐火性が低いため耐火被覆が必要、揺れやすい |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 120万円~180万円 | 耐久性・耐火性・耐震性・遮音性が高い、デザイン性が高い | 重量が重い、工期が長い、コストが高い |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 150万円~220万円 | RC造よりさらに強度が高く、高層ビルに適している | コストが最も高い、工期が長い、設計が複雑 |

(※上記の坪単価はあくまで目安です。地価や人件費の高い都心部ではこれより高くなる傾向があり、建物の仕様、設備グレード、地盤状況などによっても大きく変動します。)

- 鉄骨造(S造): 商業ビルで最も多く採用される構造です。柱や梁の間隔を広く取れるため、広々とした店舗空間やレイアウトの自由度が高い空間を作りやすいのが特徴です。コストと性能のバランスに優れています。

- 鉄筋コンクリート造(RC造): 耐久性や耐火性に優れ、重厚感のあるデザインが可能です。特に遮音性が高いため、音漏れを気にするテナント(音楽教室や映画館など)に適しています。

- 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造): RC造の芯に鉄骨を入れた構造で、非常に強度が高いのが特徴です。主に大規模な高層商業ビルなどで採用されます。

坪単価はあくまで概算のための指標であり、これだけで総工費を判断するのは危険です。例えば、同じ延床面積でも、複雑な形状の建物やハイグレードな設備を導入した建物は坪単価が上がります。正確な費用を知るためには、必ず設計事務所や施工会社に詳細な見積もりを依頼することが重要です。

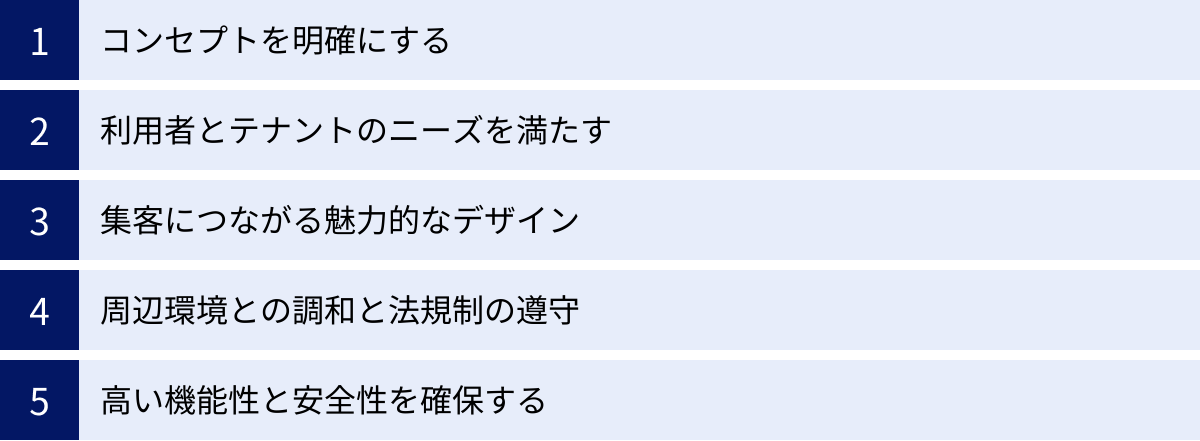

商業ビル設計で成功するための5つの重要ポイント

商業ビルの設計は、単に美しい建物を造ることではありません。長期にわたり安定した収益を生み出し、地域に愛される存在となるための「事業戦略そのもの」です。ここでは、プロジェクトを成功に導くために、設計段階で特に重視すべき5つのポイントを解説します。

① コンセプトを明確にする

すべての設計の出発点であり、プロジェクトの成否を分けるのが「コンセプトの明確化」です。コンセプトとは、「このビルは、誰のために、どのような価値を提供する場所なのか」という事業の核となる思想です。これが曖昧なままでは、設計は方向性を見失い、出来上がったビルは誰の心にも響かない、特徴のないものになってしまいます。

コンセプトは、設計におけるすべての判断基準となります。例えば、「都心で働く20代女性の『ちょっとしたご褒美』が見つかる場所」というコンセプトを設定したとします。すると、

- ターゲット: 20代の働く女性

- 提供価値: 日常の中の特別感、トレンド、美意識の充足

- 設計への反映:

- 外観: 洗練されたスタイリッシュなデザイン、夜も美しいライトアップ

- 内装: SNS映えするフォトジェニックな空間、上質な素材感

- テナント構成: 少し高価格帯のアパレル、コスメ、オーガニックカフェ、話題のスイーツ店

- 共用部: パウダールームを広く快適に、アロマの香る空間演出

- 動線: 目的買いだけでなく、ぶらぶら歩きながら新たな発見があるような回遊性の高い計画

このように、コンセプトが具体的であるほど、デザイン、テナント構成、空間演出といった要素に一貫性が生まれ、ビル全体が強いメッセージ性を持つようになります。

コンセプトを策定する際は、事業主の想いだけでなく、市場調査(競合、周辺環境)やターゲット層のライフスタイル分析を徹底的に行うことが重要です。この最初のボタンをかけ違えないことが、成功への第一歩です。

② 利用者とテナントのニーズを満たす

商業ビルは、利用してくれる「お客様」と、賃料を支払ってくれる「テナント」という、二者の顧客が存在します。この両者のニーズを高いレベルで満たすことが、持続可能な事業の鍵となります。

【利用者(お客様)の視点】

利用者の満足度は、リピート率に直結します。設計においては、以下のような「快適性」と「利便性」を追求する必要があります。

- 魅力的な動線計画: お客様が自然と店内を回遊し、様々な店舗との出会いを楽しめるような動線(通路の幅、見通し、エスカレーターの配置など)を計画します。行き止まりをなくし、ストレスなく移動できることが重要です。

- 快適な共用空間: トイレの数や清潔さ、デザイン性はビルの印象を大きく左右します。授乳室やおむつ交換台、子どもが遊べるキッズスペース、疲れた時に一息つけるベンチや休憩スペースの充実は、特にファミリー層の満足度を高めます。

- 分かりやすいサイン計画: 目的の店舗や施設に迷わずたどり着けるよう、案内表示(フロアガイド、サインポールなど)を分かりやすく配置します。

- バリアフリー設計: 高齢者や車椅子利用者、ベビーカー利用者など、誰もが安全で快適に利用できるよう、スロープや多機能トイレ、エレベーターの設置は必須です。

【テナントの視点】

テナントにとって「商売がしやすい環境」を提供できなければ、長期的な入居は望めません。

- 事業に適した区画: テナントの業種や規模に合わせて、適切な面積や形状の区画を提供します。特に飲食店の厨房には大容量の電気や強力な排気設備が必要なため、設備計画が重要になります。

- 効率的なバックヤード計画: 商品の搬入・搬出ルートと客用動線を明確に分離し、スムーズな店舗運営をサポートします。十分な広さのストックヤード(倉庫)や従業員休憩室の確保も大切です。

- 柔軟なレイアウト: 将来のテナント交代や業態変更にも対応できるよう、間仕切り壁の変更が容易な構造や、設備の更新がしやすい設計にしておくことが、長期的な資産価値の維持につながります。

- 集客力のある環境: 魅力的なファサードや共用空間、イベントスペースの設置など、ビル全体で集客をサポートする姿勢がテナントからの信頼を得ます。

利用者とテナント、双方の満足度を最大化する設計こそが、繁盛する商業ビルの土台となります。

③ 集客につながる魅力的なデザイン

情報が溢れる現代において、商業ビルは単なる「モノを買う場所」から、「時間を過ごす場所」「体験を共有する場所」へと変化しています。その中で、建物のデザインは、強力な集客ツールであり、それ自体が広告塔となります。

- 記憶に残るファサード(外観): ビルの「顔」であるファサードは、街ゆく人の視線を引きつけ、「あそこは何だろう?」「入ってみたい」と思わせる力を持っています。建物のコンセプトを体現し、周辺の建物の中で埋もれない独自性が求められます。ガラスを多用した開放的なデザイン、特徴的な素材や形状の使用、夜間の印象を劇的に変えるライトアップ計画などが有効です。

- 五感を刺激する空間演出: 内装デザインは、利用者の滞在時間を延ばし、購買意欲を高める上で重要な役割を果たします。視覚(色彩、照明、素材感)、聴覚(BGM)、嗅覚(アロマ)、触覚(手すりや床の質感)など、五感に訴えかける空間づくりが求められます。季節ごとの装飾やイベントに対応できるような、柔軟性のある空間設計も大切です。

- SNS時代に対応するデザイン: 「インスタ映え」するようなフォトジェニックなスポットを意図的に設けることも、現代の集客戦略として非常に有効です。美しい壁面アート、デザイン性の高い家具、特徴的な吹き抜け空間などは、利用者が自発的に情報を拡散してくれるきっかけとなり、広告費をかけずにビルの認知度を高めることができます。

デザインは単なる装飾ではなく、事業のブランドイメージを構築し、集客と収益に直結する戦略的な投資であるという認識が重要です。

④ 周辺環境との調和と法規制の遵守

商業ビルは、単独で存在するのではなく、街という大きなコンテクストの一部です。周辺の街並みや環境と調和し、地域に受け入れられる存在でなければ、長期的な繁栄は望めません。

- 景観への配慮: 周囲の建物の高さやデザイン、色彩と調和するような配慮が求められます。自治体によっては独自の景観条例が定められており、それに準拠する必要があります。一方で、調和しつつも、適度なランドマーク性を持たせるデザインのバランス感覚が設計者の腕の見せ所です。

- 地域への貢献: ビルの前にベンチや緑地を設けて「公開空地」とし、地域住民の憩いの場を提供するなど、地域に開かれた姿勢を示すことも重要です。

そして、ビル建築において絶対に遵守しなければならないのが、多岐にわたる法規制です。

- 建築基準法: 建物の構造、耐火性能、避難経路など、安全性に関する最低限の基準を定めた法律。

- 消防法: スプリンクラーや火災報知器、消火器などの消防用設備の設置基準を定めた法律。

- 都市計画法: 土地の利用方法を定める法律。用途地域によって建てられる建物の種類が制限されます。

- バリアフリー法: 高齢者や障害者が円滑に利用できるための基準を定めた法律。

- その他: 自治体ごとの条例(景観条例、駐車場条例、緑化条例など)。

これらの複雑な法規制をクリアせずに、建物を建てることはできません。申請手続きも煩雑であり、専門知識が不可欠です。法規制を遵守し、安全で適法な建物を実現することは、設計事務所が担う最も基本的な、そして重要な責務です。

⑤ 高い機能性と安全性を確保する

デザインの魅力だけでなく、建物としての基本的な性能、すなわち機能性と安全性を高いレベルで確保することが、長期的な資産価値を支える土台となります。

- 安全性(耐震性・耐火性・防犯性): 日本は地震大国であり、最高レベルの耐震性能を備えることは絶対条件です。また、不特定多数の人が集まる商業ビルでは、火災発生時の安全確保も極めて重要です。延焼を防ぐ構造や材料の選定、迅速な避難を可能にする経路計画、スプリンクラーなどの防災設備の設置が求められます。さらに、防犯カメラの設置や見通しの良い空間設計など、防犯対策も欠かせません。

- 省エネルギー性能: 近年、環境配慮への関心が高まる中で、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)のように、年間の一次エネルギー消費量を実質的にゼロにすることを目指す建物が増えています。高断熱の外壁や窓、高効率な空調・照明設備、太陽光発電などを導入することで、環境に貢献すると同時に、光熱費というランニングコストを大幅に削減でき、テナントにとってもメリットとなります。

- メンテナンス性: 建物は建てて終わりではなく、長期にわたって維持管理していく必要があります。設備の点検や交換がしやすいように設計段階から配慮しておくことが重要です。例えば、配管や配線をまとめるシャフト(縦穴)を設けたり、点検口を適切な場所に配置したりすることで、将来の修繕コストを抑えることができます。

これらの機能性と安全性は、目に見えにくい部分ですが、建物の寿命と資産価値、そして利用者の安全を根底から支える、最も重要な品質と言えるでしょう。

建築費用を抑えるための5つのコツ

商業ビル建築は莫大な費用がかかるため、事業の収益性を高めるには、無駄なコストを削減する工夫が不可欠です。ただし、単に安さを追求するあまり、建物の品質や安全性を損なっては本末転倒です。ここでは、建物の価値を維持しつつ、賢く建築費用を抑えるための5つのコツをご紹介します。

① 複数の会社から見積もりを取る

建築費用を適正な価格に抑えるための基本中の基本が「相見積もり」です。実施設計図書が完成した段階で、複数の施工会社(建設会社)に同じ条件で見積もりを依頼します。

相見積もりを行うことで、以下のようなメリットがあります。

- 価格の比較: 各社の見積もりを比較することで、そのプロジェクトの適正な工事費水準を把握できます。一社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのかを客観的に判断できません。

- 競争原理の活用: 複数の会社が競合することで、より有利な条件(価格やサービス)を引き出しやすくなります。

- 提案内容の比較: 見積もりと合わせて、各社から工法や工程に関する提案を受けることもできます。コストダウンにつながる新たなアイデアが得られる可能性もあります。

ただし、最も安い見積もりを提示した会社が、必ずしも最良の選択とは限りません。見積書の内訳を詳細に確認し、極端に安い項目がないか、必要な項目が漏れていないかをチェックする必要があります。安すぎる見積もりは、後から追加工事を請求されたり、下請け業者にしわ寄せがいって品質が低下したりするリスクも孕んでいます。

この見積もりの精査(VE: バリューエンジニアリング)は専門的な知識を要するため、設計事務所にアドバイスを求めながら、価格だけでなく、会社の技術力、実績、信頼性を総合的に評価して、パートナーとなる施工会社を決定することが重要です。

② 建物の形状や構造をシンプルにする

建物のデザインや構造は、建築コストに直接的な影響を与えます。コストを抑えるための有効なアプローチの一つが、建物をできるだけシンプルな形状にすることです。

- 形状の単純化: 建物は、凹凸が多い複雑な形状よりも、正方形や長方形といったシンプルな箱型(総二階など)の方が、外壁の面積やコーナー部分の処理が少なくなり、材料費と手間(人件費)の両方を削減できます。デザイン性を損なわない範囲で、できるだけシンプルなフォルムを検討しましょう。

- 構造の最適化: 建物の規模や用途に対して、過剰なスペックの構造を採用すると、コストが跳ね上がります。例えば、中低層のビルであれば、SRC造よりもS造やRC造の方がコストを抑えられます。また、柱や梁の配置を工夫し、スパン(柱と柱の間隔)を標準的な寸法に揃えることでも、使用する鋼材の規格化が進み、コストダウンにつながります。

設計の初期段階で、設計事務所とコスト意識を共有し、「シンプル・イズ・ベスト」の考え方を基本にプランニングを進めることが、賢いコストコントロールの鍵となります。

③ 最適な工法を選ぶ

建物を建てるための「工法」にも様々な種類があり、どれを選ぶかによって工期やコストが変わってきます。

例えば、PC工法(プレキャストコンクリート工法)は、コスト削減に有効な選択肢の一つです。これは、工場の管理された環境でコンクリートの部材(柱、梁、床、壁など)をあらかじめ製造し、現場でクレーンなどを使って組み立てる工法です。

- 工期の短縮: 現場でのコンクリート打設や養生期間が不要になるため、天候に左右されにくく、従来の工法に比べて大幅な工期短縮が可能です。工期が短縮されれば、その分、現場の人件費や仮設費用を削減できます。

- 品質の安定: 工場で生産するため、高品質で均一な部材を安定して供給できます。

- 省人化: 現場作業が少なくなるため、建設業界で課題となっている人手不足に対応できるというメリットもあります。

他にも、システム建築など、部材を標準化してコストと工期を圧縮する工法もあります。建物の規模やデザインの制約などを考慮しながら、プロジェクトに最も適した工法を設計事務所や施工会社と相談して選ぶことが、コスト削減につながります。

④ 補助金や助成金を活用する

商業ビルの建築には、国や地方自治体が提供する様々な補助金・助成金制度を活用できる可能性があります。これらを活用できれば、自己資金の負担を大きく軽減できます。

代表的なものとして、以下のような制度が挙げられます。

- 省エネルギー関連の補助金:

- ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)実証事業: 高性能な省エネ設備を導入し、エネルギー消費量を大幅に削減するビルに対して、その費用の一部が補助されます。(参照:一般社団法人 環境共創イニシアチブ)

- 既存建築物省エネ化推進事業: 既存のビルを改修して省エネ性能を高める場合に利用できます。

- 耐震化に関する補助金: 旧耐震基準で建てられたビルを現行の基準に適合するように耐震改修する場合に、自治体から補助金が受けられる場合があります。

- 地域活性化・まちづくり関連の補助金: 中心市街地の活性化や商店街の振興などを目的とした事業に対して、自治体が独自の補助金制度を設けていることがあります。

- 緑化に関する助成金: 屋上や壁面を緑化する場合に、その費用の一部が助成される制度です。

これらの補助金は、公募期間が限られていたり、申請手続きが複雑だったりすることが多いため、常に最新の情報をチェックし、早めに準備を進める必要があります。補助金制度に詳しい設計事務所に相談し、活用できるものがないか積極的に検討しましょう。

⑤ 中古物件のリノベーションも検討する

新築にこだわらず、既存の中古ビルを購入して、現代のニーズに合わせて大規模な改修(リノベーション)を行うという選択肢も、コストを抑える上で非常に有効です。

【リノベーションのメリット】

- コスト削減: 新築に比べて、一般的に総事業費を大幅に抑えることができます。特に基礎や躯体といった構造部分を再利用できるため、コストメリットが大きくなります。

- 工期の短縮: 基礎や躯体工事が不要なため、新築よりも短い工期で事業を開始できます。

- 好立地の確保: 新築用地が見つかりにくい都心部や駅前などの好立地でも、中古物件なら取得できる可能性があります。

【リノベーションの注意点】

- 設計の制約: 既存の構造(柱や梁の位置)を動かせないため、間取りやデザインに制約が出ることがあります。

- 隠れた瑕疵(かし)のリスク: 解体してみて初めて、雨漏りや構造体の劣化といった想定外の問題が見つかることがあります。その場合、追加の補修費用が発生するリスクがあります。

- 耐震性の確認: 旧耐震基準(1981年5月以前)の建物の場合、大規模な耐震補強工事が必要となり、コストがかさむ可能性があります。

リノベーションを検討する際は、購入前に専門家(設計事務所など)による詳細な建物診断(インスペクション)を行い、建物の状態や改修にかかる費用を正確に把握することが不可欠です。

失敗しない設計事務所選びの3つのポイント

商業ビルプロジェクトの成否は、パートナーとなる設計事務所の能力に大きく左右されます。事業主の想いを汲み取り、事業を成功へと導くための最適なプランを提案してくれる、信頼できる事務所をいかに見極めるか。ここでは、失敗しない設計事務所選びのために、特に重要な3つのポイントを解説します。

① 商業ビルの設計実績が豊富か

設計事務所と一口に言っても、それぞれに得意な分野があります。美しい住宅を設計するのが得意な事務所、機能的なオフィスビルを得意とする事務所、そして、商業ビルの設計に特化したノウハウを持つ事務所。商業ビル建築を成功させるためには、必ず商業ビルの設計実績が豊富な事務所を選ぶ必要があります。

なぜなら、商業ビルの設計には、住宅やオフィスビルとは全く異なる、以下のような専門性が求められるからです。

- 集客と回遊性のノウハウ: 人々を惹きつけ、建物内をスムーズに移動させ、購買につなげる動線計画。これは、多くの人々が利用する商業施設ならではの複雑な課題です。

- 多様なテナントへの対応力: 物販、飲食、サービスなど、多種多様な業種のテナントが入居します。それぞれの業態に必要な設備(電気容量、給排水、排気など)や法規制を熟知している必要があります。

- 事業収支への理解: 商業ビルは収益を生むための「事業」です。建築コストだけでなく、ランニングコストや将来のテナントの入れ替えまで見据えた、事業性を高める提案ができるかどうかが重要になります。

- 複雑な法規制への対応: 建築基準法や消防法に加え、大規模小売店舗立地法など、商業施設特有の法規制にも精通している必要があります。

設計事務所のウェブサイトで、これまでに手がけたポートフォリオ(実績集)を必ず確認しましょう。どのような種類の商業ビル(ショッピングセンター、路面店、専門ビルなど)を、どれくらいの規模で設計してきたかを見ることで、その事務所の経験値と得意分野を把握できます。可能であれば、実際にその事務所が設計したビルを訪れて、空間の雰囲気や人の流れを体感してみるのも良いでしょう。実績は、その事務所が持つ専門性とノウハウの何よりの証です。

② 提案力があるか

優れた設計事務所は、事業主の要望をただ図面に起こすだけの「御用聞き」ではありません。事業主の想いや漠然としたイメージを深く理解した上で、専門家としての知見を加え、期待を超える「+αの提案」ができるかどうかが、パートナーとして信頼できるかを見極める重要なポイントです。

「提案力」は、以下のような点に現れます。

- 課題解決力: 事業主が抱える課題(例えば、予算が厳しい、敷地形状が特殊など)に対して、創造的なアイデアで解決策を提示してくれるか。単に「できません」と言うのではなく、「こういう方法なら実現可能です」といった代替案を示せるか。

- 事業性を高める提案: 「この場所に、こういうコンセプトのテナントを誘致すれば、ビルの価値がさらに高まります」「将来のメンテナンスコストを考えると、初期投資はかかりますが、こちらの素材の方が長期的には得です」といった、事業収支の改善につながるプロの視点からの提案があるか。

- 潜在的なニーズの発見: 事業主自身も気づいていないような、プロジェクトの可能性や潜在的な価値を引き出してくれるか。例えば、「この屋上を緑化してカフェを併設すれば、新たな集客スポットになりますよ」といった、付加価値を生み出す提案などです。

初回の相談やヒアリングの際に、こちらの話をどれだけ真剣に聞いてくれるか、そして、それに対してどのような質問やアイデアを返してくるかを注意深く観察しましょう。事業主のパートナーとして、プロジェクトをより良い方向へ導こうという熱意と、それを裏付ける多角的な視点(デザイン、コスト、法律、マーケティング)に基づいた提案力がある事務所を選びましょう。

③ コミュニケーションが円滑か

商業ビルの設計プロジェクトは、企画から竣工まで数年にわたる長い道のりです。その間、設計事務所は事業主にとって最も身近な相談相手であり、伴走者となります。そのため、円滑なコミュニケーションが取れるかどうか、つまり「相性」が非常に重要になります。

どんなに優れた実績や提案力を持っていても、コミュニケーションに問題があれば、プロジェクトはうまく進みません。

- 説明の分かりやすさ: 建築や設計に関する専門用語を、専門家でない事業主にも分かるように、平易な言葉で丁寧に説明してくれるか。図や模型、CGなどを用いて、視覚的に理解を促す工夫をしてくれるか。

- 傾聴力と共感力: 事業主の想いや不安、悩みを親身になって聞いてくれるか。高圧的な態度を取らず、対等なパートナーとして尊重してくれる姿勢があるか。

- レスポンスの速さと誠実さ: 質問や相談に対する返答が迅速か。良いことだけでなく、問題点やリスクについても、包み隠さず誠実に報告してくれるか。

- 相性の良さ: 担当者との会話の中で、「この人になら安心して任せられる」「何でも相談しやすい」と感じられるか。最終的には、この直感的な部分も大切です。

設計契約を結ぶ前に、複数の事務所の担当者と直接会い、じっくりと話をすることをおすすめします。長い付き合いになるパートナーとして、信頼関係を築ける相手かどうかを、あなた自身の目と耳で確かめることが、失敗しない事務所選びの最後の鍵となります。

商業ビル設計を依頼できるおすすめ設計事務所3選

商業ビルの設計には高度な専門性が求められます。ここでは、商業施設の設計において豊富な実績と独自の強みを持つ、おすすめの設計事務所を3社ご紹介します。各社の特徴を理解し、あなたのプロジェクトに最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

(※掲載されている情報は、各社の公式サイトを基に作成しています。最新の情報や詳細については、各社の公式サイトでご確認ください。)

① 株式会社 TO

株式会社TOは、「ブランディング・デザイン・カンパニー」を標榜し、建築設計の枠を超えたアプローチで商業空間を創造する設計事務所です。単に建物を設計するだけでなく、プロジェクトの根幹にあるブランド価値を構築し、それを空間デザインに落とし込むことを得意としています。

【特徴と強み】

- ブランディングからのアプローチ: プロジェクトの初期段階で、コンセプトの策定やネーミング、ロゴデザインといったブランディングから関わることが可能です。これにより、建築、インテリア、グラフィック、ウェブサイトまで、一貫した世界観を持つ強力なブランドを構築します。

- 事業の本質を捉えるデザイン: 見た目の美しさだけでなく、「なぜその事業を行うのか」という本質的な問いからデザインを思考します。その結果生まれる空間は、事業の思想を体現し、訪れる人々の心に深く響くものとなります。

-

- 多様な領域での実績: 商業施設、ホテル、オフィス、クリニック、住宅など、手がけるプロジェクトの領域は多岐にわたります。これらの多様な経験から得られた知見が、新たな商業空間の創造に活かされています。

「ただのビル」ではなく、物語や思想を持つ「ブランド」として商業施設を立ち上げたいと考える事業主にとって、株式会社TOは非常に心強いパートナーとなるでしょう。建築設計の枠にとらわれない、包括的なクリエイティブサポートを求める方におすすめです。

参照:株式会社 TO 公式サイト

② 株式会社フリーランチ

株式会社フリーランチは、「施主の利益の最大化」を明確な目標に掲げる、非常にユニークで実践的な一級建築士事務所です。特にローコスト建築のノウハウに定評があり、限られた予算の中で最大限の価値を生み出すことを追求しています。

【特徴と強み】

- 徹底したコスト管理能力: 設計段階から徹底したコスト意識を持ち、無駄を排除した合理的な設計を提案します。また、複数の施工会社から見積もりを取る「オープンブック方式(コストオープン方式)」を推奨し、工事費の透明化とコストダウンを実現します。

- 事業収支を重視した設計: 「デザインのためのデザイン」ではなく、あくまで事業として成立することを最優先に考えます。賃貸面積を最大化し、ランニングコストを抑えるなど、投資利回りを向上させるための具体的な設計ノウハウを豊富に持っています。

- 土地探しからのサポート: これから土地を探す段階の事業主に対しても、その土地でどのような建物が建てられ、どれくらいの収支が見込めるのかといった「ボリュームチェック・プランニング」を無償で提供(条件あり)するなど、プロジェクトの超上流工程からサポートする体制が整っています。

厳しい予算制約の中で、最大限の収益性を確保したいと考える事業主や、不動産投資としての側面を重視する方にとって、株式会社フリーランチの現実的かつ合理的なアプローチは大きな魅力となるでしょう。

参照:株式会社フリーランチ 公式サイト

③ 株式会社SUMARCH

株式会社SUMARCH(スマーチ)は、「建築と不動産のあいだをデザインする」をコンセプトに、建築家の視点と不動産の視点を融合させたサービスを提供する設計事務所です。特に、土地探しから設計、施工、そしてその後のリーシングや運営までをワンストップでサポートできる点が大きな強みです。

【特徴と強み】

- ワンストップのサービス提供: 一般的に分断されがちな「不動産(土地探し)」「設計」「施工」の各プロセスを、同社がハブとなって繋ぎ、プロジェクト全体を円滑にプロデュースします。事業主は、各専門家と個別にやり取りする手間を省くことができます。

- 事業計画の策定サポート: 土地情報に対して、法規制のチェックや事業性の検討を行い、精度の高い事業収支計画の作成をサポートします。金融機関からの融資付けにおいても、その専門性が強みとなります。

- 「建築家×不動産」の視点: デザイン性や空間の質を追求する「建築家」の視点と、収益性や市場価値を重視する「不動産」の視点の両方を併せ持つことで、デザイン性と事業性のバランスが取れた、資産価値の高い建築を実現します。

土地探しから始めたい方や、不動産や建築の専門知識に不安があり、プロジェクト全体を信頼できる専門家に任せたいと考えている事業主にとって、株式会社SUMARCHのワンストップサービスは非常に頼りになる存在です。複雑なプロジェクトをスムーズに進めたい方におすすめです。

参照:株式会社SUMARCH 公式サイト

商業ビル設計に関するよくある質問

商業ビルの設計・建築を進めるにあたり、多くの事業主が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

商業ビルの設計から竣工までの期間はどのくらいですか?

商業ビルのプロジェクトは、その規模や構造、設計の複雑さ、行政協議の内容などによって期間が大きく変動しますが、一般的には企画開始から建物の竣工・引き渡しまで、全体で2年〜3年以上かかるケースが多く見られます。

期間は大きく「設計期間」と「工事期間」に分けられます。

| フェーズ | 主な内容 | 期間の目安(中規模ビルの場合) |

|---|---|---|

| 設計期間 | 企画・基本計画、基本設計、実施設計、建築確認申請 | 1年 ~ 1年6ヶ月 程度 |

| 工事期間 | 施工会社の選定、建設工事、各種検査 | 1年 ~ 2年 程度 |

| 合計期間 | – | 2年 ~ 3年6ヶ月 程度 |

【設計期間の内訳】

- 企画・基本計画(3〜6ヶ月): 事業コンセプトの決定、事業収支計画、敷地・法規調査など、プロジェクトの根幹を固める時間が必要です。

- 基本設計(3〜6ヶ月): 企画を基に、建物の基本的なデザインや間取りを決定します。

- 実施設計(4〜8ヶ月): 工事と見積もりのための詳細な図面を作成します。建物の規模が大きく、設備が複雑になるほど期間は長くなります。

- 建築確認申請(1〜3ヶ月): 行政の審査期間も考慮に入れる必要があります。

【工事期間の内訳】

- 施工会社選定(2〜3ヶ月): 相見積もり、見積もり内容の精査、契約交渉に時間を要します。

- 建設工事(1年〜2年): 建物の規模や構造(S造、RC造など)、工法、天候などによって変動します。地盤改良工事が必要な場合はさらに期間が延びます。

特に、事業計画を立てる際には、この長期間にわたるスケジュールを正確に把握しておくことが重要です。テナントの募集開始時期や開業目標時期から逆算して、余裕を持った計画を立てる必要があります。正確なスケジュールについては、依頼する設計事務所に必ず確認しましょう。

設計事務所と建設会社の違いは何ですか?

設計事務所と建設会社(施工会社、ゼネコン)は、家づくりのプロセスにおいて全く異なる役割を担う、それぞれ独立した専門家集団です。この二者の違いを理解することは、プロジェクトの進め方を決定する上で非常に重要です。

| – | 設計事務所 | 建設会社(施工会社) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 建物の設計 と 工事監理 | 設計図に基づく建物の建設(施工) |

| 立場 | 事業主(施主)の代理人・パートナー | 工事を請け負う契約相手 |

| 目的 | 事業主の要望を形にし、品質を確保すること | 設計図通りに、安全かつ効率的に建物を完成させること |

| 報酬 | 設計監理料 | 工事請負代金 |

【設計事務所の役割】

設計事務所の主な仕事は、①建物を設計することと、②工事監理を行うことです。

①の「設計」では、事業主の要望をヒアリングし、コンセプトを固め、法規制や予算を守りながら、最適な建物のプラン(デザイン、間取り、構造、設備)を考え、図面を作成します。

②の「工事監理」では、工事が始まった後、事業主の代理人として、工事が設計図通りに正しく行われているかを第三者の立場で厳しくチェックします。これにより、建物の品質を確保し、手抜き工事などを防ぎます。

【建設会社の役割】

建設会社の仕事は、設計事務所が作成した設計図書に基づいて、実際に建物を建てる(施工する)ことです。職人を手配し、資材を調達し、工程や品質、安全を管理しながら、物理的に建物を完成させます。

【発注方式の違い】

この二者の関係性から、建築の発注方式には大きく2つの方法があります。

- 設計施工分離方式:

事業主がまず設計事務所に設計と工事監理を依頼し、完成した設計図を基に、複数の建設会社から見積もりを取って施工を依頼する方式です。- メリット: 設計事務所が第三者として工事を監理するため、品質のチェック機能が働きやすい。また、相見積もりによって工事費の透明性が高まり、コスト競争が働く。設計の自由度も高い。

- デメリット: 設計と施工の窓口が別々になるため、関係者間の調整に手間がかかることがある。

- 設計施工一貫方式(デザインビルド):

事業主が設計と施工の両方を一つの建設会社にまとめて依頼する方式です。- メリット: 設計段階から施工のノウハウを反映でき、窓口が一本化されるため、打ち合わせがスムーズで、工期が短縮される傾向がある。

- デメリット: 設計者と施工者が同じ会社のため、第三者による工事監理のチェック機能が働きにくい。また、競争原理が働かず、工事費が適正かどうかを判断しにくい場合がある。

どちらの方式が良いかは一概には言えませんが、特に品質やコストの透明性を重視する商業ビルプロジェクトにおいては、設計施工分離方式が事業主にとってメリットが大きいと考えられるケースが多いです。

まとめ

商業ビルの設計は、単に建物の形を考える作業ではありません。それは、地域の未来を描き、人々の流れを創り出し、長期にわたって安定した収益を生み出すための、壮大な「事業計画そのもの」です。本記事では、その複雑で多岐にわたるプロセスを、基本的な流れから費用、成功のポイント、そしてパートナー選びまで、網羅的に解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- 設計の基本的な流れ: 「企画・基本計画」から「竣工・引き渡し」まで、各フェーズの目的と成果物を理解し、全体像を把握することが、プロジェクトを円滑に進める第一歩です。

- 費用と内訳: 設計監理料、本体工事費、付帯工事費、諸費用といったコストの内訳を理解し、精度の高い資金計画を立てることが事業の土台となります。坪単価はあくまで目安であり、詳細な見積もりが不可欠です。

- 成功のための5つのポイント: 明確なコンセプトを羅針盤とし、利用者とテナント双方のニーズを満たし、集客につながる魅力的なデザインを追求し、法規制を遵守しつつ周辺環境と調和し、そして高い機能性と安全性を確保すること。この5つが、成功する商業ビルの必須条件です。

- コスト削減のコツ: シンプルな設計、最適な工法の選択、補助金の活用など、品質を落とさずに賢くコストを抑える方法は様々です。

そして、これら全てのプロセスにおいて、最も重要な成功要因は、信頼できる設計事務所というパートナーを見つけることに尽きます。商業ビルの設計は、住宅やオフィスとは全く異なる専門性が求められます。

失敗しない設計事務所を選ぶためには、

- 商業ビルの設計実績が豊富か

- 事業性を高める+αの提案力があるか

- 円滑なコミュニケーションが取れる、相性の良い相手か

この3つのポイントを必ず確認してください。

商業ビル建築は、事業主にとって一大決心であり、大きな挑戦です。しかし、優れたパートナーと共に、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、その先には地域に愛され、長く繁栄する、価値ある資産を築くことができます。

この記事が、あなたの商業ビルプロジェクトを成功に導くための一助となれば幸いです。