事業を始めるにあたり、多くの経営者が直面する大きな課題の一つが「物件探し」です。特に、店舗やオフィスとして利用する商業ビルの選定は、その後の事業の成否を大きく左右する重要な意思決定となります。その中でも、月々の固定費として経営に重くのしかかる「賃料」は、最も慎重に検討すべき項目と言えるでしょう。

「このエリアの賃料相場はいくらくらいなのだろう?」「提示された賃料は適正価格なのだろうか?」「少しでも安く抑える方法はないだろうか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないはずです。

商業ビルの賃料は、単に「広さ」だけで決まる単純なものではありません。立地や築年数、ビルのグレード、さらには経済状況といった様々な要素が複雑に絡み合って形成されています。この仕組みを理解しないまま物件探しを進めてしまうと、相場よりも高い賃料で契約してしまったり、逆に賃料の安さだけで選んでしまい集客に苦戦したりと、後々の事業運営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そこでこの記事では、商業ビルの賃料相場について、その決まり方の仕組みから具体的な計算方法、エリア別の坪単価、そして有利な条件を引き出すための交渉術まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、商業ビルの賃料に関する知識が深まり、自社の事業計画に合った最適な物件を、納得のいく条件で見つけ出すための確かな指針を得られるはずです。

目次

商業ビルの賃料とは

商業ビルの賃料とは、事業活動を行う目的でビルの一区画(店舗や事務所など)を借りる際に、その対価として貸主(オーナー)に支払う月々の費用のことです。一般的に「家賃」と同じ意味で使われますが、事業用物件の賃料は、住居用の家賃とは異なり、事業の収益性や継続性に直接的な影響を与える極めて重要な経営コストとしての側面を持ちます。

多くの事業にとって、賃料は人件費に次ぐ大きな固定費となります。売上が思うように伸びない時期でも、賃料は毎月必ず発生するため、このコストをいかに適正な水準にコントロールできるかが、安定した経営基盤を築く上で不可欠です。

例えば、飲食店の経営において、売上高に占める賃料の割合(家賃比率)は10%以内が理想とされています。仮に月商300万円を目指す店舗であれば、賃料は30万円以下に抑えるのが一つの目安となります。このように、事業計画を立てる際には、目標売上から逆算して許容できる賃料の上限をあらかじめ設定しておくことが重要です。

また、商業ビルの賃料は、単にスペースを借りるための「場所代」だけを意味するわけではありません。その賃料には、立地が持つ集客力やブランドイメージ、ビルの設備がもたらす利便性や快適性といった、無形の価値も含まれています。 銀座の一等地に店舗を構えれば、高い賃料と引き換えに、国内外からの多くの集客と「銀座の店」という高いブランドイメージを手に入れることができます。一方で、郊外の物件であれば、賃料を安く抑え、その分を広告宣伝費や商品開発に投下するという戦略も考えられます。

賃料を考える上で欠かせないのが「坪単価」という指標です。坪単価とは、1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額賃料を表すもので、物件の賃料水準を客観的に比較・評価するための共通の物差しとなります。例えば、「A物件は50坪で賃料100万円」「B物件は40坪で賃料90万円」という情報だけでは、どちらが割安か直感的に判断しにくいですが、坪単価を計算すると「A物件は坪単価2万円」「B物件は坪単価2万2500円」となり、A物件の方が単価としては安いことが分かります。

このように、商業ビルの賃料とは、事業運営の根幹をなすコストであり、同時に事業の可能性を広げるための投資でもあります。その性質を正しく理解し、自社の事業戦略に合致した賃料水準の物件を見極めることが、成功への第一歩となるのです。この記事では、その賃料がどのような要素で決まり、どのように交渉していけば良いのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

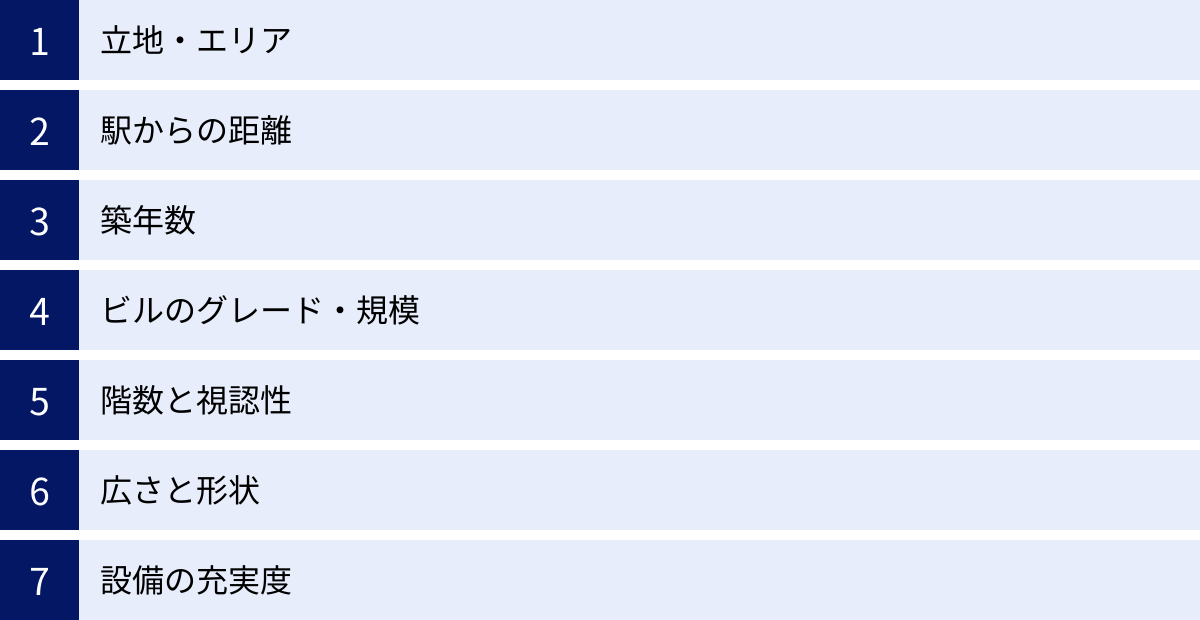

商業ビルの賃料相場を決める7つの要素

商業ビルの賃料は、単一の理由で決まるわけではなく、複数の要素が複雑に絡み合って形成されています。ここでは、賃料相場を決定づける代表的な7つの要素について、それぞれがどのように影響を与えるのかを詳しく解説します。これらの要素を理解することで、物件の価値を多角的に評価し、提示された賃料が妥当であるかを判断する力が身につきます。

① 立地・エリア

賃料を決定づける最も重要な要素が「立地・エリア」です。 どの街の、どのような場所にあるかによって、賃料は大きく変動します。これは、立地がビジネスの集客力やブランド価値に直結するためです。

まず、エリアの特性が大きく影響します。例えば、東京であれば、日本を代表する商業地である「銀座」、大企業が集まるビジネスの中心地「丸の内・大手町」、トレンドの発信地である「渋谷・原宿」、巨大ターミナル駅を擁する「新宿」など、エリアごとに全く異なる顔を持っています。銀座の路面店であれば、その高い集客力とステータス性から坪単価が10万円を超えることも珍しくありませんが、少し離れたエリアや住宅街に近づくにつれて、賃料は穏やかになっていきます。

次に、そのエリア内での具体的な場所、すなわち「プロット」が重要になります。同じ「渋谷」エリアでも、スクランブル交差点に面したビルと、駅から徒歩10分離れた坂の上のビルとでは、人通り(通行量)が全く異なり、賃料にも雲泥の差が生まれます。主要な通りに面しているか、一本裏の通りに入っているかだけでも、賃料は大きく変わります。

さらに、周辺環境も賃料に影響を与えます。周辺にどのような店舗や企業が集積しているか、ターゲットとする顧客層がそのエリアにいるか、といった点が考慮されます。高級ブランド店が立ち並ぶエリアであれば、それにふさわしい業種やブランド力のあるテナントが求められ、賃料も高く設定される傾向にあります。逆に、地域密着型の商店街であれば、周辺住民をターゲットにした業種が中心となり、比較的手頃な賃料水準となります。

このように、立地・エリアは賃料の根幹をなす要素であり、自社の事業内容やターゲット顧客と、そのエリアの特性が合致しているかを見極めることが、物件選びの最重要ポイントとなります。

② 駅からの距離

立地と並んで、賃料に大きな影響を与えるのが「駅からの距離」です。 多くの商業ビルでは、最寄り駅からの所要時間が短いほど、すなわち「駅近」であるほど賃料は高くなる傾向があります。これは、駅が人々の移動の結節点であり、駅に近いほどアクセスが良く、多くの人々の目に触れる機会が増えるためです。

不動産広告でよく見かける「徒歩〇分」という表示は、「道路距離80メートルを1分」として計算されています。信号待ちや坂道などは考慮されていないため、実際に歩いてみて体感的な距離やアクセスのしやすさを確認することが重要です。

駅からの距離が賃料に与える影響は、業種によっても異なります。

例えば、不特定多数の来店客を必要とするアパレルショップや雑貨店、カフェなどにとっては、駅からの近さが集客に直結するため、多少賃料が高くても駅近物件を選ぶメリットは大きいでしょう。特に、駅直結のビルや、駅から店舗まで雨に濡れずに行けるアーケード沿いの物件などは、非常に高い価値を持ちます。

一方で、特定の顧客をターゲットとする予約制のクリニックやサロン、あるいはBtoBビジネスを行うオフィスなどでは、必ずしも「駅徒歩1分」である必要はありません。駅から多少離れていても、その分賃料を抑え、ウェブ広告や紹介などで集客する戦略が有効な場合もあります。

また、単に距離が近いだけでなく、駅のどの出口から近いか、改札から物件までの動線が分かりやすいか、人通りの多いルート上にあるかといった点も、実質的な価値を左右します。複数の路線が乗り入れるターミナル駅の場合、利用者の多い主要な出口に近い物件は価値が高くなります。物件を探す際は、地図上の距離だけでなく、実際に駅から歩いてみて、人の流れや周辺の雰囲気を肌で感じることが不可欠です。

③ 築年数

建物の「築年数」も、賃料を左右する重要な要素の一つです。 一般的には、築年数が浅い、つまり新しいビルほど賃料は高く、古くなるにつれて徐々に低下していく傾向があります。

新しいビルが高く評価される理由はいくつかあります。

第一に、デザイン性や設備の先進性です。新築や築浅のビルは、現代的なデザインで外観やエントランスが美しく、企業や店舗のイメージアップにつながります。また、最新の空調設備や高速インターネット回線、セキュリティシステムなどが導入されており、快適で効率的な事業環境を提供します。

第二に、耐震基準への対応です。特に日本では地震リスクが常に意識されるため、1981年6月以降に建築確認を受けた「新耐震基準」を満たしているかどうかが重要視されます。新耐震基準のビルは、大規模な地震に対する安全性が高く、安心して事業を継続できるという点で高く評価されます。BCP(事業継続計画)の観点からも、耐震性は重要なチェックポイントです。

一方で、築年数が古いビルが必ずしも劣るわけではありません。歴史のあるビルでも、適切なメンテナンスや大規模なリノベーション(改修工事)が行われていれば、新築同様の魅力を放つことがあります。例えば、外壁やエントランスを刷新したり、共用部のトイレや給湯室を最新のものに入れ替えたり、内装を現代的なデザインに一新したりすることで、ビルの価値は大きく向上します。

むしろ、築古のビルには、新築にはないメリットも存在します。梁や柱が太く重厚感のあるデザインであったり、天井が高く開放的な空間であったりと、独特の雰囲気を持つ物件もあります。また、同程度のスペックを持つ築浅物件と比較して、賃料が割安であるケースが多く、コストを抑えたい事業者にとっては魅力的な選択肢となり得ます。

物件を選ぶ際は、単に築年数の数字だけで判断するのではなく、実際に内覧して、建物の管理状態、修繕履歴、設備の状況などを自分の目で確かめることが極めて重要です。

④ ビルのグレード・規模

ビルの「グレード」や「規模」も、賃料水準を大きく左右します。 特にオフィスビルの世界では、ビルの品質やスペックに応じて格付けが行われることがあります。明確な定義はありませんが、一般的に以下のような基準で判断されます。

- Aグレードビル(ハイグレードビル): 主要ビジネスエリアに立地し、延床面積が10,000坪以上、基準階面積(オフィスフロアの標準的な面積)が500坪以上といった大規模なビルです。最新の設備、高い耐震性、充実した共用施設(ラウンジ、貸会議室、駐車場など)、24時間体制の有人管理といった最高水準のスペックを誇ります。外資系企業や大企業の本社などが主なテナントとなり、賃料も最も高い水準に設定されます。

- Bグレードビル(ミドルグレードビル): Aグレードに次ぐ品質を持つビルで、規模や設備はAグレードに劣るものの、良好な立地と十分な機能性を備えています。延床面積5,000坪〜10,000坪程度が目安とされます。多くの優良企業がテナントとして入居しており、賃料はAグレードよりは手頃になります。

- Cグレードビル(スタンダードビル): 上記以外の比較的小規模なビルを指します。中小規模のビルが多く、築年数が経過しているものも含まれます。設備は必要最低限であることが多いですが、その分、賃料がリーズナブルであり、スタートアップ企業や中小企業にとっては現実的な選択肢となります。

このようなグレード分けは、主に大規模なオフィスビル市場で用いられる考え方ですが、店舗物件においてもビルの格や見た目は重要です。例えば、有名建築家が設計したデザイン性の高いビルや、エントランスが豪華で清掃が行き届いているビルは、入居する店舗のブランドイメージを高める効果があり、その分賃料も高く設定される傾向にあります。

ビルの規模、つまり大きさも重要です。大規模ビルは、多くのテナントが入居しているため、ビル自体の知名度が高く、来訪者への道案内がしやすいといったメリットがあります。また、ビル内で働く人々をターゲットにしたビジネス(例:飲食店、コンビニ、クリニック)にとっては、潜在顧客が豊富であるという魅力もあります。

自社の事業規模やブランド戦略、予算などを総合的に勘案し、どのグレードのビルが最適かを見極めることが大切です。

⑤ 階数と視認性

物件がビルの何階にあるか、そして、その場所がどれだけ人々の目に付きやすいか(視認性)も、賃料に大きく影響します。特に、不特定多数の来店を必要とする店舗物件においては、極めて重要な要素です。

- 1階(路面店): 1階、特に道路に直接面している「路面店」は、通行人の目に最も付きやすく、入店のハードルが低いため、商業ビルの中で最も賃料が高く設定されます。 特別な宣伝をしなくても、店の前を通るだけで存在をアピールできるため、集客力が非常に高いのが特徴です。特に、交差点の角にある「角地」の物件は、二方向からの視認性が確保できるため、さらに価値が高まります。

- 地下(地階): 地下にある物件は、1階に比べて視認性が低く、目的がなければ立ち寄ってもらいにくいため、賃料は安くなる傾向があります。しかし、業種によっては地下であることがメリットになる場合もあります。例えば、隠れ家的なバーやレストラン、ライブハウス、周囲の音を気にせず集中できる音楽スタジオなどは、地下の特性を活かすことができます。

- 空中階(2階以上): 2階以上のフロアを「空中階」と呼びます。1階に比べると賃料は安くなりますが、階数が上がるほど安くなるという単純なものではありません。一般的に2階は1階より安くなりますが、3階以上は眺望や方角、エレベーターの性能など他の要素も絡んできます。

空中階でも、専用の看板を1階部分に設置できたり、窓が大きく外からの視認性が高かったりすれば、その価値は上がります。クリニックやエステサロン、学習塾、法律事務所など、目的を持って訪れる顧客が多い業種であれば、必ずしも1階である必要はなく、賃料の安い空中階が合理的な選択となります。

オフィス物件の場合、階数は眺望や日当たりに影響します。一般的に、高層階ほど眺望が良く、開放感があるため人気が高く、賃料も高めに設定される傾向があります。しかし、低層階はエレベーターの待ち時間が短い、災害時に避難しやすいといったメリットもあります。

このように、最適な階数は業種や事業戦略によって異なります。自社のビジネスモデルと照らし合わせ、どの階数が最も費用対効果が高いかを検討することが重要です。

⑥ 広さと形状

当然ながら、専有面積の「広さ」は賃料総額に直結します。 面積が広ければ広いほど、月々に支払う賃料は高くなります。ただし、興味深いことに、面積が広くなるほど「坪単価」は割安になる傾向があります。これは、オーナー側からすると、一つのテナントに広く貸した方が、複数のテナントに細かく貸すよりも管理の手間が省け、空室リスクも低減できるためです。

広さと同様に、あるいはそれ以上に重要なのが、区画の「形状」です。 使いやすいのは、柱が室内に出ておらず、デッドスペースが少ない長方形や正方形の「整形な」区画です。このような区画は、デスクや棚、什器のレイアウトがしやすく、面積を有効に活用できます。

一方で、三角形やL字型、廊下が長いなど、いびつな形の「不整形な」区画は、デッドスペースが生まれやすく、レイアウトに工夫が必要となります。そのため、同じ面積であっても、整形な区画に比べて坪単価が安く設定されることが一般的です。

また、天井の高さ(天井高)も、空間の使い勝手や開放感に大きく影響します。天井が高いと、空間が広く感じられ、高級感を演出しやすくなります。業種によっては、高さのある什器を置いたり、商品をディスプレイしたりするために、一定の天井高が必要になる場合もあります。建築基準法では居室の天井高は2.1m以上と定められていますが、オフィスビルでは2.6m~2.8m程度が標準的です。

物件を選ぶ際は、図面上の面積だけでなく、実際に内覧して、柱の位置や形状、天井高を確認し、自社の事業に必要なレイアウトが実現できるかどうかを具体的にシミュレーションすることが不可欠です。

⑦ 設備の充実度

最後に、ビルに備わっている「設備」の充実度も賃料を左右します。特に、事業の運営に不可欠なインフラ関連の設備は、物件選定における重要なチェックポイントとなります。

- 空調設備: 個別に温度設定やON/OFFが可能な「個別空調」か、ビル全体で一括管理される「セントラル空調」かによって、利便性やコストが大きく異なります。個別空調は自由度が高い反面、電気代はテナント負担となるのが一般的です。セントラル空調は、コアタイム(平日の日中など)以外の利用に制限があったり、追加料金が発生したりする場合があります。

- 電気容量: 使用する機器が多い飲食店や美容室、IT企業などでは、十分な電気容量が確保されているかが死活問題となります。容量が不足している場合、増設工事が必要となり、追加コストと時間がかかります。

- 通信インフラ: 高速なインターネット環境は、現代のビジネスに不可欠です。光ファイバー回線がどのキャリアに対応しているか、ビル内まで引き込まれているか(MDF)、各フロアまで配線されているか(IDF)などを確認する必要があります。

- セキュリティ: オートロックや機械警備システム、防犯カメラの有無、24時間入退館が可能かなど、セキュリティレベルも重要です。特に、個人情報や貴重品を扱う業種では、高いセキュリティが求められます。

- 給排水設備・ガス設備: 飲食店やクリニック、美容室など、水回りやガスを多く使用する業種では、これらの設備の有無や容量、設置場所が極めて重要です。後から増設するのが難しい場合も多いため、契約前に必ず確認が必要です。

- 共用部: エレベーターの数や速度、男女別のトイレ、清潔さ、給湯室の有無なども、従業員や来客の満足度に影響する要素です。

これらの設備が自社の事業要件を満たしているか、また、将来の事業拡大にも対応できるかを見極めることが、長期的に見て快適かつ効率的な事業運営につながります。設備の不足を補うための追加工事は多額の費用がかかる可能性があるため、初期状態で必要な設備が整っている物件を選ぶことがコスト削減の鍵となります。

賃料の計算方法と坪単価の考え方

商業ビルの物件情報を比較検討する上で、賃料の基本的な計算方法と「坪単価」という概念の理解は不可欠です。これらの知識があれば、異なる広さや価格の物件を客観的な基準で評価し、自社の予算に合った物件を効率的に探し出すことができます。

坪単価とは

坪単価とは、1坪(つぼ)あたりの月額賃料を示す指標です。 1坪は約3.30578平方メートルに相当し、畳2枚分のおおよその広さと考えるとイメージしやすいでしょう。

商業ビルの賃料は、物件の広さが様々であるため、月額の賃料総額だけを比較しても、その物件が割安なのか割高なのかを判断するのは困難です。そこで、広さの異なる物件の賃料水準を公平に比較するための「共通の物差し」として、坪単価が用いられます。

例えば、

- 物件A:賃料50万円、面積25坪

- 物件B:賃料60万円、面積35坪

この場合、月額の支払総額は物件Bの方が高いですが、坪単価を計算してみると、

- 物件Aの坪単価:50万円 ÷ 25坪 = 20,000円/坪

- 物件Bの坪単価:60万円 ÷ 35坪 = 約17,143円/坪

となり、1坪あたりの単価で考えれば、物件Bの方が割安であることがわかります。このように、坪単価は物件のコストパフォーマンスを測る上で非常に重要な指標となります。

不動産ポータルサイトや物件資料を見る際には、必ず坪単価をチェックするか、記載がなければ自分で計算してみる習慣をつけましょう。また、同じエリアで複数の物件を比較する際に、坪単価の相場観を掴んでおけば、提示された賃料が妥当な水準であるかを判断する材料になります。

【坪単価を見る際の注意点:グロス面積とネット面積】

坪単価を計算する際に使用される面積には、「グロス面積(貸室面積)」と「ネット面積(有効面積)」の2種類がある点に注意が必要です。

- グロス面積(壁芯面積): 専有部分の面積に、廊下やトイレ、給湯室といった共用部の一部を含めて計算した面積。壁の中心線で囲まれた部分で計算されます。

- ネット面積(内法面積): 実際に事業で利用できる専有部分のみの面積。壁の内側の寸法で計算されます。

グロス面積で坪単価が計算されている場合、実際に使えるネット面積はそれよりも狭くなるため、実質的な坪単価は表示されている価格よりも高くなります。契約前に、提示されている坪単価がグロス面積とネット面積のどちらを基準にしているのかを必ず確認しましょう。特に大規模なオフィスビルではグロス面積で表示されることが多いため、注意が必要です。

賃料の基本的な計算式

商業ビルの月額賃料は、非常にシンプルな計算式で算出されます。

月額賃料(税抜) = 坪単価 × 面積(坪)

この計算式を理解しておけば、予算から逆算して探すべき物件の広さや坪単価の目安を立てることができます。

【計算例1:予算から探すべき物件のスペックを割り出す】

- 前提条件:

- 事業計画上、月々の賃料予算は最大80万円。

- 希望するエリアの坪単価相場は約25,000円。

- 計算:

- 探すべき物件の広さ = 賃料予算 ÷ 坪単価相場

- 800,000円 ÷ 25,000円/坪 = 32坪

- 結論:

- この場合、坪単価25,000円のエリアで、32坪前後の広さの物件が予算内のターゲットになることがわかります。

【計算例2:物件情報から月額賃料を算出する】

- 前提条件:

- 気になる物件の坪単価が18,000円。

- 物件の広さが40坪。

- 計算:

- 月額賃料 = 坪単価 × 面積

- 18,000円/坪 × 40坪 = 720,000円

- 結論:

- この物件を借りる場合、月額72万円の賃料(+共益費や消費税)がかかることがわかります。

【賃料と共益費(管理費)の関係】

多くの商業ビルでは、月額賃料とは別に「共益費」または「管理費」がかかります。これは、エレベーターや廊下、トイレといった共用部分の清掃、維持管理、光熱費などに充てられる費用です。

賃料を検討する際は、必ず賃料と共益費を合計した「グロス賃料」で考えることが重要です。

月額支払総額(グロス賃料) = 月額賃料 + 共益費(管理費)

例えば、

- 物件X:賃料80万円、共益費なし

- 物件Y:賃料70万円、共益費15万円

この2つの物件を比較すると、賃料だけを見れば物件Yの方が安いですが、月々の支払総額は物件Xが80万円、物件Yが85万円となり、実際には物件Xの方がコストを抑えられます。物件情報によっては、共益費が賃料に含まれている「共益費込み」のケースと、別途請求される「共益費別」のケースがありますので、必ず確認しましょう。

これらの計算方法と坪単価の考え方をマスターすることで、物件探しの精度と効率は格段に向上します。不動産会社とのコミュニケーションもスムーズになり、より的確な物件提案を受けられるようになるでしょう。

賃料以外に発生する費用の内訳

商業ビルを契約する際には、月々の賃料以外にも様々な費用が発生します。特に、契約時に支払う「初期費用」はまとまった金額になるため、事前にその内訳と相場を把握し、十分な資金計画を立てておくことが極めて重要です。ここでは、賃料以外に発生する主な費用の内訳について詳しく解説します。

| 費用の種類 | 内容 | 費用の相場(目安) | 発生タイミング |

|---|---|---|---|

| 共益費・管理費 | 共用部分の維持管理費 | 賃料の10%~20%程度 | 毎月 |

| 保証金(敷金) | 賃料滞納や原状回復の担保 | 賃料の6~12ヶ月分 | 契約時 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金 | 賃料の0~2ヶ月分 | 契約時 |

| 仲介手数料 | 不動産会社への成功報酬 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 | 契約時 |

| 更新料 | 契約更新時に支払う費用 | 新賃料の1ヶ月分程度 | 更新時 |

| 造作譲渡料 | 居抜き物件の内装・設備の買取費用 | 当事者間の交渉による | 契約時 |

共益費・管理費

共益費(または管理費)は、エレベーター、廊下、階段、トイレ、エントランスといったビルの共用部分を維持・管理するために必要な費用です。具体的には、共用部分の清掃費、光熱費、設備の保守点検費用、警備費用、管理会社の人件費などに充てられます。

賃料とは別に毎月支払うランニングコストであり、賃料の10%~20%程度が相場とされています。坪単価で「〇〇円/坪」と設定されている場合もあります。

物件を比較検討する際は、前述の通り、賃料と共益費を合算した「グロス賃料」で総支払額を把握することが不可欠です。「賃料が安い」と思っても、共益費が高く設定されている場合、結果的に割高になってしまうケースがあるため注意が必要です。

保証金(敷金)

保証金は、住居用の「敷金」に相当するもので、契約時に貸主(オーナー)に預ける担保金です。これは、万が一の賃料滞納や、テナントの過失による物件の損傷、退去時の原状回復費用などに充当されます。

商業ビルの保証金は、住居用に比べて非常に高額になるのが特徴で、賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が相場です。特に、飲食店など内装工事で物件に大きな変更を加えたり、火気を使用したりする業種は、原状回復のリスクが高いと見なされ、高めの保証金(10ヶ月分以上)を求められる傾向があります。

保証金は、契約が終了し物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた上で返還されます。しかし、契約内容によっては「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」と呼ばれる特約が付いている場合があります。これは、預けた保証金のうち、解約時に一定割合(例:10%や賃料の1~2ヶ月分)が無条件で差し引かれ、返還されないというものです。契約前に、保証金の償却条件がどうなっているかを必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、住居用と同様に、物件を貸してもらうことに対する謝礼として貸主に支払う費用です。保証金とは異なり、解約時に返還されることはありません。

商業ビルの場合、礼金の相場は賃料の0ヶ月分から2ヶ月分程度です。最近では、テナント誘致を有利に進めるために「礼金なし」の物件も増えてきています。礼金は初期費用の大きな部分を占めるため、礼金がない物件は事業者にとって大きな魅力となります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内覧の手配、契約条件の交渉、契約書の作成など、賃貸借契約の成立をサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。

この手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、「賃料の1ヶ月分 + 消費税」が上限となります。通常、契約が成立した時点で、貸主と借主がそれぞれ0.5ヶ月分ずつ負担するか、どちらか一方の承諾を得て片方が1ヶ月分を負担する形となります。事業者向けの賃貸仲介では、借主側が1ヶ月分を負担するケースが一般的です。

更新料

更新料は、賃貸借契約の期間が満了し、契約を更新する際に貸主に支払う費用です。これは法律で義務付けられているものではなく、契約書に定めがある場合にのみ支払い義務が発生します。

相場としては、「新賃料の1ヶ月分」程度が一般的です。契約期間は2年または3年で設定されることが多いため、そのサイクルで更新料が発生することになります。長期的な事業計画を立てる上では、この更新料もコストとして見込んでおく必要があります。契約形態によっては更新料がない場合もあるため、契約時に確認しておきましょう。

造作譲渡料

造作譲渡料は、「居抜き物件」を契約する際に発生する可能性のある特殊な費用です。居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器などが残されたままの状態で貸し出される物件のことです。

造作譲渡料は、これらの内装や設備を、退去する前のテナントから買い取るための費用です。金額は、設備のコンディションや耐用年数、ブランドなどによって変動し、当事者間の交渉によって決まります。

居抜き物件は、内装工事にかかる初期費用と時間を大幅に削減できるという大きなメリットがありますが、一方で、造作譲ут譲渡料が高額になる場合や、引き継いだ設備がすぐに故障するリスクもあります。契約の際には、どの設備が譲渡の対象なのか、所有権は誰に移るのか、故障時の修繕義務は誰が負うのかといった点を、契約書で明確にしておくことが極めて重要です。

【エリア別】主要都市の商業ビル賃料相場(坪単価)

商業ビルの賃料相場は、エリアによって大きく異なります。ここでは、日本の主要都市における商業ビルの賃料相場(坪単価)の目安を紹介します。これらの数値は、主にオフィスビルの市況データや不動産ポータルサイトの募集情報を基にした平均的なものであり、実際の賃料は個別の物件の立地、築年数、グレード、階数などによって大きく変動します。あくまで大まかな相場観を掴むための参考としてご活用ください。

東京23区の賃料相場

日本の経済・商業の中心である東京は、エリアによって賃料相場が大きく異なります。特に、都心5区と呼ばれるエリアは、国内で最も賃料水準が高い地域です。

都心5区(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)

都心5区は、日本のビジネスと商業の心臓部であり、賃料相場は全国で最も高くなっています。 大規模なオフィスビルや商業施設が集積し、交通の便も非常に良いことから、国内外の多くの企業が拠点を構えています。

- 千代田区(丸の内・大手町・有楽町エリア): 日本を代表する大企業の本社が集まる中心的なビジネス街。特に丸の内・大手町エリアは、最高グレードのオフィスビルが立ち並び、坪単価は30,000円~50,000円以上になることも珍しくありません。

- 中央区(銀座・日本橋エリア): 銀座は世界的に有名な高級商業地であり、特に中央通りに面した1階路面店の坪単価は100,000円を超えることもあります。物販や飲食店の需要が非常に高く、空き物件が出にくいエリアです。日本橋は、伝統と再開発が共存するエリアで、オフィス需要も堅調です。

- 港区(新橋・虎ノ門・赤坂・六本木エリア): ビジネス街、商業地、IT企業の集積地など、多様な顔を持つエリア。虎ノ門や麻布台の再開発により、最新のハイグレードビルが供給され、高い賃料水準を維持しています。坪単価のレンジは広く、20,000円~40,000円程度が目安となります。

- 新宿区(新宿駅周辺エリア): 世界一の乗降客数を誇る新宿駅周辺は、オフィス、商業施設、飲食店が密集する巨大な繁華街です。西新宿には超高層ビル群が、東口には商業施設や飲食店が集中しており、坪単価は20,000円~35,000円程度が中心です。

- 渋谷区(渋谷駅周辺・恵比寿エリア): IT・ベンチャー企業の集積地として知られ、「ビットバレー」とも呼ばれます。若者文化の発信地でもあり、商業需要も旺盛です。大規模な再開発が進行中で、新しいオフィスの供給が続いています。坪単価は25,000円~40,000円程度が目安です。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 東京ビジネス地区 2024年4月時点 など)

その他のエリア

都心5区以外にも、東京には魅力的なビジネス・商業エリアが多数存在します。

- 品川区・豊島区・台東区など: 品川は新幹線の停車駅であり、羽田空港へのアクセスも良好な交通の要所です。豊島区の池袋や台東区の上野も、巨大なターミナル駅を擁する繁華街であり、オフィス・店舗ともに根強い需要があります。これらのエリアの坪単価は、都心5区に比べると比較的落ち着いており、15,000円~25,000円程度が目安となります。

大阪市の賃料相場

西日本の経済・商業の中心地である大阪市も、エリアによって賃料相場が異なります。

- 梅田エリア(北区): JR大阪駅を中心とした西日本最大のビジネス・商業エリア。百貨店や大型商業施設、高層オフィスビルが集積しています。再開発プロジェクト「うめきた」も進行中で、今後も発展が見込まれます。坪単価の目安は15,000円~25,000円程度です。

- 淀屋橋・本町エリア(中央区): 古くからのオフィス街で、金融機関や大手企業の本社・支社が多く立地しています。落ち着いたビジネス環境が特徴です。坪単価は12,000円~20,000円程度が中心となります。

- 心斎橋・なんばエリア(中央区): 大阪を代表する繁華街・商業エリア。インバウンド需要も高く、飲食店や物販店の出店意欲が旺盛です。特に御堂筋沿いや心斎橋筋商店街は賃料が高く、坪単価は20,000円~40,000円、場所によってはそれ以上になることもあります。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 大阪ビジネス地区 2024年4月時点 など)

名古屋市の賃料相場

中部地方の経済を牽引する名古屋市では、主に名古屋駅周辺と栄エリアが中心となります。

- 名古屋駅周辺(名駅エリア): リニア中央新幹線の開業を見据え、大規模な再開発が進むエリア。JRセントラルタワーズやミッドランドスクエアなどの超高層ビルがシンボルとなっています。交通の利便性が非常に高く、オフィス需要、商業需要ともに旺盛です。坪単価の目安は15,000円~25,000円程度です。

- 栄エリア: 名古屋の伝統的な商業・ビジネスの中心地。百貨店や高級ブランド店、飲食店が集まり、華やかな雰囲気を持っています。坪単価は12,000円~20,000円程度が中心ですが、大津通沿いの路面店などはより高額になります。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 名古屋ビジネス地区 2024年4月時点 など)

福岡市の賃料相場

アジアへのゲートウェイとして成長著しい福岡市は、スタートアップ支援にも積極的で、活気のあるエリアです。

- 天神エリア: 福岡最大の商業・ビジネスエリア。「天神ビッグバン」と呼ばれる大規模な再開発プロジェクトが進行中で、新しいオフィスビルが次々と誕生しています。商業施設や飲食店も集中しており、坪単価の目安は15,000円~25,000円程度です。

- 博多駅周辺エリア: 九州の陸の玄関口である博多駅を中心としたエリア。空港へのアクセスも良く、オフィス街として発展しています。坪単価は13,000円~22,000円程度が目安となります。

(参照:CBRE Japan Office MarketView 2024年第1四半期 など)

横浜市の賃料相場

東京のベッドタウンとしてだけでなく、独自のビジネス・商業圏を持つ横浜市も人気のエリアです。

- 横浜駅周辺エリア: 複数の鉄道路線が乗り入れる巨大ターミナル駅周辺に、オフィスビルや商業施設が集積しています。

- みなとみらい21地区: 計画的に開発された美しい街並みが特徴のウォーターフロントエリア。大手企業の研究開発拠点や本社が多く立地しています。

- 関内エリア: 横浜市役所や神奈川県庁がある行政の中心地であり、歴史的な建造物も残る落ち着いたオフィス街です。

これらの横浜市主要エリアの坪単価は、概ね12,000円~20,000円程度が目安となります。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 横浜ビジネス地区 2024年4月時点 など)

賃料相場の調べ方3選

ここまでエリア別の賃料相場を見てきましたが、これらはあくまで平均的な数値です。実際に自社が希望する条件の物件がいくらぐらいなのか、より具体的な相場観を掴むためには、自分自身で情報を収集することが重要です。ここでは、賃料相場を調べるための代表的な3つの方法を紹介します。

① 不動産ポータルサイトで調べる

最も手軽で一般的な方法が、インターネットの不動産ポータルサイトを活用することです。 事業者向けの物件(貸店舗・貸事務所)を専門に扱うサイトが複数あり、希望のエリアや広さ、賃料などの条件で検索すれば、現在募集中の物件情報を多数閲覧できます。

複数の物件情報を見ることで、そのエリアの坪単価のレンジ(下限から上限まで)や、駅からの距離、築年数によって賃料がどの程度変わるのか、といった具体的な相場観を養うことができます。 気になる物件があれば、その物件の坪単価を計算してみるのも良いでしょう。

代表的な事業者向け不動産ポータルサイトには、以下のようなものがあります。

SUUMO

リクルートが運営する大手不動産情報サイト。「店舗」「事務所」のカテゴリーがあり、豊富な物件情報から探すことができます。地図から物件を探す機能や、詳細なこだわり条件での絞り込み機能が充実しており、直感的に使いやすいのが特徴です。

at home

アットホーム株式会社が運営する、不動産情報サイトの老舗。「貸店舗」「貸事務所」の専門ページがあり、全国の加盟不動産会社が登録した幅広い物件情報が掲載されています。地域の不動産会社に強いネットワークを持っている点が強みです。

テナントショップ

株式会社 an an anが運営する、店舗・事務所・倉庫に特化したポータルサイト。特に飲食店向けの居抜き物件情報が豊富で、開業を目指す方にとっては非常に有用なサイトです。造作譲渡料の記載がある物件も多く、具体的な資金計画を立てやすいのがメリットです。

これらのサイトを利用する際の注意点として、掲載されているのはあくまで「募集賃料」であり、実際の「成約賃料」とは異なる場合があることを念頭に置きましょう。また、全ての物件がネットに掲載されているわけではないことも知っておく必要があります。

② 地域の不動産会社に相談する

より精度の高い、最新の情報を得るためには、その地域に根差した不動産会社に直接相談するのが最も効果的です。 地域の不動産会社は、ポータルサイトには掲載されていない「非公開物件」や「未公開物件」の情報を独自に持っていることが多々あります。

非公開物件とは、オーナーの意向で公に募集していない物件や、まだ情報整理中でネットに載せる前の物件などのことです。こうした物件は、条件が良い場合も少なくないため、直接コンタクトを取ることで思わぬ掘り出し物に出会える可能性があります。

また、地域の不動産会社の担当者は、そのエリアの特性や人の流れ、どの通りが人気か、といった「生きた情報」に精通しています。自社の事業内容や希望条件を具体的に伝えることで、過去の成約事例なども踏まえた、よりリアルな賃料相場を教えてもらうことができます。

さらに、物件探しだけでなく、賃料交渉や契約手続きにおいてもプロの視点からサポートしてくれる頼れるパートナーとなります。複数の不動産会社に声をかけ、信頼できる担当者を見つけることが、物件探しを成功させる鍵となります。

③ 公的機関のデータを参考にする

客観的で信頼性の高いマクロなデータを参照したい場合は、公的機関が公表しているデータが役立ちます。 これらは個別の物件の賃料ではありませんが、地価の動向や大きなトレンドを把握する上で有用です。

- 国土交通省「土地総合情報システム」: 実際に取引された不動産の価格(売買)や地価公示・都道府県地価調査の情報を地図上で確認できます。賃貸の成約情報は含まれませんが、その土地の価値を知る上での参考になります。

- 地価公示・都道府県地価調査: 国や都道府県が、毎年定点(基準地)の土地の正常な価格を公表するものです。1平方メートルあたりの価格で示され、土地の価値の変動を知ることができます。賃料は地価と相関関係にあるため、地価が上昇傾向にあるエリアは、将来的に賃料も上昇する可能性があると予測できます。

これらの公的データは、不動産会社との交渉の際に、「このエリアは地価が安定しているため、大幅な賃料値上げは考えにくい」といった客観的な根拠として活用できる場合もあります。ただし、情報は年に1回程度の更新であり、リアルタイム性には欠けるため、ポータルサイトや不動産会社からの情報と組み合わせて活用することをおすすめします。

賃料を安く抑えるための交渉術5選

希望の物件が見つかったら、次に待っているのが賃貸借契約の交渉です。提示された条件をそのまま受け入れるのではなく、戦略的に交渉を行うことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。ここでは、賃料や初期費用を少しでも安く抑えるための実践的な交渉術を5つ紹介します。

① 周辺の賃料相場を把握しておく

賃料交渉における最も基本的な武器は、客観的なデータです。 交渉のテーブルに着く前に、前述した方法で、希望する物件の周辺エリアにおける賃料相場を徹底的にリサーチしておきましょう。

具体的には、不動産ポータルサイトで、希望物件と類似した条件(駅からの距離、広さ、築年数など)の物件を複数ピックアップし、それらの坪単価をリストアップしておきます。

その上で、「こちらの物件は坪単価が25,000円ですが、すぐ近くのAビルでは同程度の広さの区画が坪単価23,000円で募集されています。周辺相場を考慮し、坪単価を23,000円にしていただけないでしょうか」といった形で、具体的な根拠を示して交渉することで、単に「安くしてください」とお願いするよりも格段に説得力が増します。

感情的にならず、あくまでビジネスライクに、客観的な事実に基づいて交渉を進めることが成功の秘訣です。

② フリーレントを交渉する

フリーレントとは、入居後、一定期間の賃料が無料になる契約形態のことです。 特に、店舗やオフィスを開設する際には、内装工事や什器の搬入、通信インフラの整備などで、実際に営業を開始するまでに数週間から数ヶ月の準備期間が必要となります。この準備期間中も賃料が発生すると、売上がないのにコストだけがかさみ、資金繰りを圧迫してしまいます。

そこで、「内装工事の期間として、最初の1ヶ月(または2ヶ月)をフリーレントにしていただけないでしょうか」と交渉します。貸主側にとっても、賃料そのものを下げる(ディスカウントする)よりは、一時的に賃料を免除するフリーレントの方が受け入れやすい傾向があります。なぜなら、一度下げた賃料は将来的に上げにくいのに対し、フリーレントであればビルの賃料水準を維持したまま、借主の初期負担を軽減できるからです。

一般的に、1ヶ月から3ヶ月程度のフリーレントが交渉の対象となります。初期費用を大幅に圧縮できる非常に有効な交渉術ですので、積極的に活用を検討しましょう。ただし、フリーレント付きの契約には「短期解約違約金(例:1年以内に解約した場合は、免除された賃料を支払う)」が設定されることが多い点には注意が必要です。

③ 長期契約の意思を伝える

貸主にとって最大の経営リスクは「空室」です。テナントが退去してしまうと、次のテナントが見つかるまで賃料収入が途絶えるだけでなく、新たな募集のための広告費や原状回復工事の費用もかかります。

そのため、長く借りてくれる安定したテナントは、貸主にとって非常に価値のある存在です。この貸主側の心理を突いて、「弊社はこの場所で腰を据えて事業を展開する計画です。まずは5年間の契約を希望しますが、その代わりとして賃料を〇〇円にしていただけないでしょうか」といった交渉が有効です。

長期契約を約束することで、貸主は将来の空室リスクが低減されるというメリットを得られます。その見返りとして、賃料の減額や、他の条件(保証金や更新料など)の緩和に応じてくれる可能性が高まります。もちろん、自社の事業計画として長期的にその場所で事業を継続できる確信があることが前提となります。

④ 賃料発生日の調整を交渉する

これはフリーレント交渉と似ていますが、少しニュアンスの異なる交渉術です。賃貸借契約では、「契約開始日」と、実際に賃料の支払い義務が生じる「賃料発生日(レントフリーダム)」を別々に設定することが可能です。

例えば、4月1日に契約を開始(鍵の引き渡しを受け、内装工事などを開始できる日)し、賃料の発生は1ヶ月後の5月1日からにしてもらう、という交渉です。これもフリーレントと同様に、開業準備期間中のキャッシュアウトを抑える効果があります。

「契約はすぐにでも結びたいのですが、事業の準備に時間がかかるため、賃料の発生を少しだけお待ちいただけませんか」という形で相談してみましょう。貸主側の事情にもよりますが、柔軟に対応してくれるケースも少なくありません。

⑤ 入居希望が少ない時期(閑散期)を狙う

オフィスの移転や店舗の開業には、繁忙期と閑散期があります。一般的に、企業の移転は年度末(1月~3月)に集中する傾向があります。この時期は、物件を探すライバルが多く、貸主側も強気の姿勢を崩さないため、交渉は難しくなります。

一方で、オフィスの移転が少ない夏場(7月~8月)や、年末年始を挟んだ12月などは、比較的閑散期とされています。この時期は、空室を抱えている貸主も「早く次のテナントを決めたい」という心理が働きやすいため、交渉が有利に進む可能性があります。

すぐにでも入居したいという緊急の事情がなければ、あえてこうした閑散期を狙って物件探しと交渉を行うことで、思わぬ好条件を引き出せるかもしれません。

契約前に知っておきたい特殊な賃料形態

一般的な固定賃料以外にも、商業ビルの賃貸借契約にはいくつかの特殊な賃料形態が存在します。これらを理解しておくことで、自社の事業フェーズや特性に合った、より柔軟な契約を結べる可能性があります。

| 賃料形態 | 内容 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|---|

| フリーレント | 入居後、一定期間の賃料が免除される。 | 開業時の初期費用を大幅に削減できる。 | 短期解約時に違約金が発生することが多い。 |

| ステップアップ賃料 | 当初は賃料を安く設定し、年々段階的に引き上げる。 | 開業当初の資金繰りの負担を軽減できる。 | 将来の賃料上昇を事業計画に織り込む必要がある。 |

| スライド賃料 | テナントの売上や利益に連動して賃料が変動する。 | 売上が低い時の賃料負担を抑えられる。 | 売上が好調な時は賃料も高額になる。 |

| レントホリデー | 契約期間の途中で、一定期間賃料が免除される。 | 長期契約のインセンティブとして設定されることがある。 | 一般的な契約形態ではなく、交渉が必要。 |

フリーレント

前述の交渉術でも登場しましたが、これは契約形態の一つでもあります。入居後の一定期間(例:1~3ヶ月間)、賃料の支払いが免除されるというものです。主に、内装工事や開業準備にかかる期間の負担を軽減する目的で設定されます。

最大のメリットは、売上がまだ立たない開業準備期間中のキャッシュアウトを抑えられる点にあり、特にスタートアップ企業や新規出店者にとっては非常に魅力的な条件です。

ただし、注意点として、フリーレント付きの契約には、契約期間内に解約した場合の違約金が設定されていることがほとんどです。「契約後2年以内に解約した場合は、免除された賃料相当額を支払う」といった条項が盛り込まれていることが多いため、契約内容を十分に確認する必要があります。

ステップアップ賃料

ステップアップ賃料とは、契約当初の賃料を相場よりも安く設定し、契約期間の経過とともに(例:1年ごと、2年ごとなど)段階的に賃料が引き上げられていく契約形態です。

例えば、「最初の2年間は月額50万円、3年目・4年目は月額55万円、5年目以降は月額60万円」といった形です。

この方式のメリットは、事業がまだ軌道に乗っていない開業当初の賃料負担を軽くできる点です。これにより、初期の資金繰りに余裕が生まれます。

一方で、デメリットは、将来的に賃料が上昇することが確定しているため、その増額分を事業計画や資金計画に正確に織り込んでおく必要があることです。売上の成長が想定を下回った場合、上昇した賃料が経営を圧迫するリスクも考慮しなければなりません。

スライド賃料

スライド賃料は「歩合賃料(ぶあいちんりょう)」とも呼ばれ、テナントの売上高や利益に連動して、毎月の賃料が変動する方式です。主に、百貨店やショッピングセンターなどの大規模商業施設で採用されることが多い形態です。

一般的には、「最低保証賃料 + 売上の〇%」といった形で設定されます。例えば、「最低保証賃料30万円、月間売上の8%」という契約の場合、売上が500万円の月は賃料が40万円(500万円×8%)となり、売上が300万円の月は最低保証賃料の30万円を支払う、といった具合です。

メリットは、売上が落ち込んだ月の賃料負担を軽減できることです。不測の事態で客足が遠のいた場合でも、固定費である賃料を変動費化できるため、経営リスクを低減できます。

デメリットは、売上が好調な月には、支払う賃料も高額になることです。利益の多くが賃料として吸収されてしまう可能性もあります。

レントホリデー

レントホリデーは、フリーレントと似ていますが、賃料が免除されるタイミングが異なります。フリーレントが入居直後の期間を対象とするのに対し、レントホリデーは、長期契約のインセンティブなどとして、契約期間の途中に賃料が免除される期間(休日)を設けるものです。

例えば、「5年契約のうち、3年目に2ヶ月間のレントホリデーを設ける」といった形です。これは、長期にわたって入居してくれる優良なテナントに対する貸主からのサービスの一環として提供されることがあり、一般的な契約形態ではありません。もし長期契約を結ぶのであれば、交渉の選択肢の一つとして頭に入れておくと良いでしょう。

物件を契約する際の注意点

理想の物件が見つかり、賃料交渉もまとまったら、いよいよ契約です。しかし、ここで焦りは禁物です。契約書にサインする前に、必ず確認しておくべき重要な注意点がいくつかあります。これらを見落とすと、後々大きなトラブルに発展したり、想定外の事態に陥ったりする可能性があります。

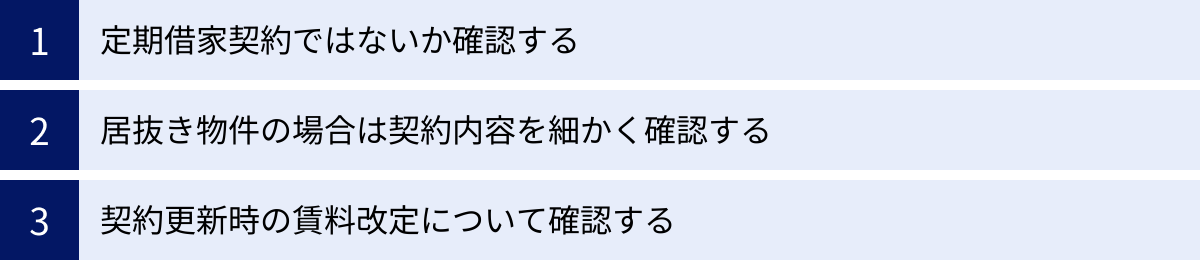

定期借家契約ではないか確認する

商業ビルの賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、この違いを理解しておくことは極めて重要です。

- 普通借家契約:

- 契約期間の定めはありますが、借主が希望すれば、原則として契約を更新することができます。 貸主側から更新を拒絶するには、「正当事由(建物の老朽化による建て替えなど)」が必要であり、借主の権利が強く保護されています。多くの事業用物件はこの形式で契約されます。

- 定期借家契約:

- 契約期間が満了すると、契約は確定的に終了します。更新という概念がありません。 契約を継続したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」をする必要がありますが、貸主側には再契約に応じる義務はありません。つまり、貸主の意向次第では、契約期間の満了とともに退去しなければならないリスクがあります。

もし、多額の初期投資をして内装工事を行った店舗が定期借家契約で、期間満了時に再契約を拒否されてしまったら、その投資は全て無駄になってしまいます。

契約しようとしている物件がどちらの契約形態なのか、必ず契約書で確認しましょう。定期借家契約の場合は、そのリスクを十分に理解した上で、再契約の可能性について貸主や不動産会社に確認しておくことが不可欠です。

居抜き物件の場合は契約内容を細かく確認する

内装工事のコストを抑えられる居抜き物件は魅力的ですが、契約には特有の注意が必要です。特に、トラブルになりやすいのが「造作(内装や設備)」の取り扱いです。

- 所有権の所在: 前のテナントから譲り受けた厨房設備や空調、什器などの所有権は誰にあるのか(自分に移るのか、それともビルのオーナーのものか)を明確にする必要があります。

- 修繕義務の範囲: 引き継いだ設備が故障した場合、その修理費用は誰が負担するのか(借主か貸主か)という「修繕義務の分担」を契約書で確認します。責任の所在が曖昧だと、高額な修理費用を突然負担させられることになりかねません。

- 原状回復義務の範囲: 退去時に、物件をどこまでの状態に戻す必要があるのかという「原状回復義務」の範囲は、最も重要な確認事項です。「入居した時の状態(居抜きの状態)に戻せば良い」のか、それとも「全てを撤去して建物の骨組みだけの状態(スケルトン)に戻す必要がある」のかによって、退去時にかかる費用が数百万単位で変わってきます。この点は、契約書に特約として明記してもらうなど、書面で明確な合意を残しておくべきです。

契約更新時の賃料改定について確認する

普通借家契約の場合、2~3年ごとに契約更新のタイミングが訪れます。その際に、賃料が改定される可能性があるのか、される場合はどのような基準で行われるのかを、契約前に確認しておくことが重要です。

契約書に「契約更新時に、近隣相場や経済情勢の変動に応じて賃料を協議の上、改定することができる」といった条項が含まれているのが一般的です。これは、貸主からの増額要求だけでなく、借主から減額を要求する権利も含むものです(借地借家法第32条)。

昨今の経済状況から、更新時に賃料の増額を打診されるケースも増えています。どの程度の値上がり可能性があるのか、あらかじめ不動産会社にヒアリングしておくなど、将来のコスト増も見据えた上で契約を判断することが賢明です。契約書の内容を隅々まで読み込み、少しでも不明な点があれば、納得がいくまで不動産会社や貸主に質問し、クリアにしてから契約に臨みましょう。

まとめ

本記事では、商業ビルの賃料相場がどのように決まるのか、その仕組みからエリア別の具体的な相場、費用を抑えるための交渉術、そして契約時の注意点に至るまで、包括的に解説してきました。

商業ビルの賃料は、①立地、②駅からの距離、③築年数、④ビルのグレード、⑤階数と視認性、⑥広さと形状、⑦設備の充実度といった多様な要素が絡み合って形成される、非常に奥が深いものです。これらの要素を理解し、物件の価値を多角的に見極める力が、適正な物件選びの第一歩となります。

また、物件探しにおいては、月々の賃料だけでなく、保証金や礼金といった初期費用、共益費などのランニングコストも考慮に入れた、トータルな資金計画が不可欠です。坪単価という共通の物差しを活用し、様々な物件を比較検討することで、自社の事業計画と予算に合致した、コストパフォーマンスの高い物件を見つけ出すことができます。

そして、良い物件が見つかった後も、それで終わりではありません。周辺相場を把握した上での賃料交渉や、フリーレントの活用、長期契約の意思表示といった戦略的なアプローチによって、より有利な条件を引き出すことが可能です。

商業ビルの賃料と真摯に向き合い、その仕組みを学び、主体的に情報を収集し、戦略的に交渉に臨むこと。 この一連のプロセスは、単なるコスト削減に留まらず、事業の成功確率を高めるための重要な経営活動そのものです。この記事で得た知識が、あなたのビジネスにとって最適な「城」を見つけ出すための一助となれば幸いです。