学習塾の開業は、教育への情熱を実現する素晴らしい挑戦です。しかし、その成功は指導内容だけでなく、「どこで教えるか」という物件選びに大きく左右されます。適切な物件は、生徒募集を容易にし、安全で快適な学習環境を提供し、事業の安定的な成長を支える基盤となります。反対に、物件選びでつまずくと、集客に苦戦したり、予期せぬトラブルやコストに悩まされたりする可能性があります。

この記事では、これから学習塾の開業を目指す方に向けて、物件探しで失敗しないための具体的なコツから、契約前に必ず確認すべき法的要件、さらには開業にかかる費用まで、網羅的に解説します。物件探しは単なる場所選びではなく、事業計画そのものを具現化する戦略的なプロセスです。本記事を通じて、物件探しの全体像を理解し、自信を持って第一歩を踏み出しましょう。

目次

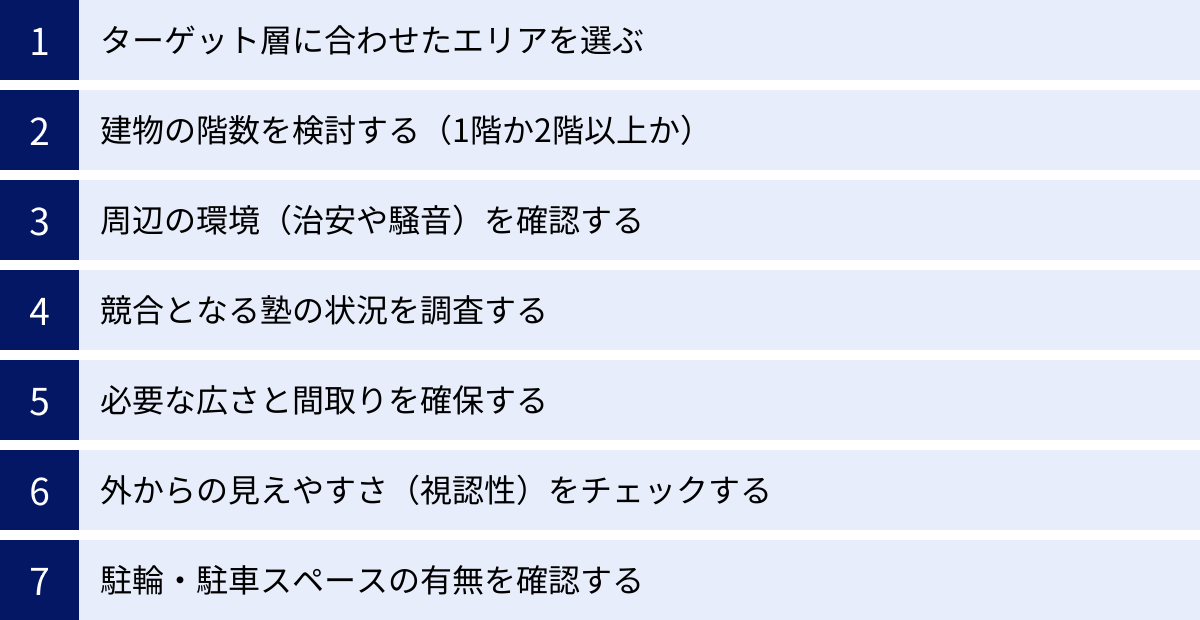

学習塾の物件探しで失敗しない7つのコツ

学習塾の成功は、物件という「ハード面」の基盤の上に成り立っています。ここでは、数多くの物件の中から自塾に最適な場所を見つけ出すために、絶対に押さえておきたい7つのコツを詳しく解説します。これらのポイントを一つひとつ丁寧に確認することが、開業後のスムーズな運営につながります。

① ターゲット層に合わせたエリアを選ぶ

物件探しを始める前に、まず明確にすべきは「誰に」「何を」教える塾なのか、という事業の根幹です。ターゲットとなる生徒層(小学生、中学生、高校生など)によって、最適なエリアは大きく異なります。

なぜターゲット層に合わせたエリア選びが重要なのか

生徒たちの生活動線を理解することが、エリア選定の鍵となります。小学生であれば、保護者の送迎が前提となることが多く、自宅から近い、あるいは小学校からの帰り道にあるなど、保護者が安心できる立地が求められます。一方、行動範囲が広がる中学生や高校生は、部活動や友人との時間も考慮に入れる必要があります。学校帰りや、複数の学校から生徒が集まることを想定するなら、駅やバス停からのアクセスが良い場所が有利になります。

ターゲット層別のエリア選定具体例

- 小学生(特に低学年)向け: 保護者の視点が最も重要です。治安が良く、車の往来が激しくない住宅街や、通っている小学校の学区内が理想的です。保護者が送迎しやすいように、一時的に車を停められるスペースがあるかどうかもチェックポイントになります。

- 中学生向け: 学校生活との両立がテーマになります。学校から自宅までの通学路上や、部活動後に立ち寄りやすい立地が好まれます。複数の学校から生徒を集めたい場合は、地域の中心的な駅やバスターミナル周辺も視野に入ります。

- 高校生・浪人生向け: 自発的に通う生徒が中心となるため、交通の利便性が最優先されます。電車通学の生徒が多い地域では、駅からの距離が非常に重要です。また、静かに集中して自習できる環境を求める声も強いため、繁華街の喧騒から少し離れた落ち着いたエリアも選択肢となります。

注意点とまとめ

エリア選定は、机上のリサーチだけでなく、実際に現地を歩いてみることが不可欠です。ターゲットとする生徒たちが、どの時間帯に、どのようなルートで移動しているのかを観察しましょう。自塾のターゲット層の生活動線を徹底的に分析し、彼らにとって最も「通いやすい」と感じられる場所を選ぶことが、集客における最初の、そして最も重要な成功要因となります。

② 建物の階数を検討する(1階か2階以上か)

物件の階数は、賃料だけでなく、集客力、安全性、教室の雰囲気にまで影響を与える重要な要素です。1階路面店と2階以上の空中階には、それぞれ明確なメリットとデメリットが存在します。自塾のコンセプトやターゲット層に合わせて、どちらがより適しているか慎重に検討しましょう。

| 特徴 | 1階のメリット | 1階のデメリット | 2階以上のメリット | 2階以上のデメリット |

|---|---|---|---|---|

| 視認性・集客 | 外から中の様子が見えやすく、安心感を与えやすい。看板効果が高い。 | 通行人の視線が気になる場合がある。 | 比較的落ち着いた学習環境を確保しやすい。 | 外から存在を気づかれにくい。看板設置に工夫が必要。 |

| 安全性・防犯 | 災害時に避難しやすい。生徒の出入りを管理しやすい。 | 不審者が侵入しやすいリスクがある。防犯対策がより重要。 | 不審者が侵入しにくい。 | 避難経路の確保が重要。エレベーターの有無も考慮。 |

| 利便性 | 生徒の出入りが楽。自転車を置きやすい。 | – | – | 階段の上り下りが必要。バリアフリー面で課題も。 |

| 賃料 | 比較的高くなる傾向がある。 | – | 比較的安くなる傾向がある。 | – |

1階物件の魅力と注意点

1階の最大のメリットは、道行く人々の目に留まりやすい「視認性の高さ」です。ガラス張りのファサードであれば、中の明るい雰囲気や生徒が真剣に学ぶ様子を自然に見せることができ、これが強力な広告となります。特に、初めて塾に通う小学生やその保護者にとっては、中の様子が見えることが安心感につながります。また、災害時の避難のしやすさや、自転車での通塾のしやすさも大きな利点です。

一方で、賃料が高くなる傾向があり、通行人の視線が学習の妨げにならないようなレイアウトの工夫が必要です。防犯面でも、窓や出入り口のセキュリティ対策を強化する必要があります。

2階以上物件の魅力と注意点

2階以上の物件は、1階に比べて賃料が抑えられることが多く、開業時のコスト削減につながります。また、地上からの距離があるため、外部の騒音や視線が届きにくく、静かで落ち着いた学習環境を作りやすいのが特長です。これは、集中力を要する高校生向けの進学塾や、自習室を重視する塾にとって大きなメリットとなります。

デメリットは、やはり視認性の低さです。建物の入り口や階段、窓などに効果的な看板や案内表示を設置し、存在を積極的にアピールしなければ、生徒や保護者に気づいてもらえません。また、階段での上り下りが発生するため、エレベーターの有無は必ず確認しましょう。特に、低学年の生徒や足の不自由な方が利用する可能性も考慮に入れるべきです。災害時の避難経路が複数確保されているか、実際に自分の目で確認することも絶対に欠かせません。

③ 周辺の環境(治安や騒音)を確認する

学習塾は、生徒が多くの時間を過ごす場所です。そのため、学びに集中できる静かで安全な環境であることが絶対条件となります。物件自体の魅力だけでなく、その周辺環境を入念にチェックすることが、後々のトラブルを防ぎ、保護者からの信頼を得るために不可欠です。

チェックすべき環境要因

- 治安: 保護者が最も気にするポイントの一つです。昼間の雰囲気だけでなく、授業が終わる夜間の時間帯の様子も必ず確認しましょう。周辺に居酒屋、パチンコ店、ゲームセンターなどの娯楽施設が密集していないか、街灯は十分に設置されているか、人通りはどうか、といった点をチェックします。可能であれば、平日と休日、昼と夜、複数の時間帯に現地を訪れ、街の雰囲気がどう変わるかを体感することが重要です。最寄りの交番の場所を把握しておくことも安心材料になります。

- 騒音: 生徒の集中力を削ぐ騒音は、学習塾にとって致命的です。幹線道路や鉄道の線路、高速道路が近くを通っていないか、地図上だけでなく現地で音の大きさを確認しましょう。また、近隣に工場、工事現場、ライブハウス、大きな駐車場など、騒音源となる施設がないかも調査が必要です。見落としがちなのが、上階や隣のテナントからの音です。内見時には、一度室内で静かにして、外や周辺からの音がどの程度聞こえるかを確かめることをお勧めします。

- その他: 悪臭の原因となるような飲食店や工場がないか、風紀を乱すような施設がないかも確認しておきましょう。また、近隣に公園がある場合、日中は子供たちの遊び場として好ましい環境ですが、夜間は若者が集まるなどして雰囲気が変わる可能性も考慮に入れる必要があります。

失敗しないための具体的なアクション

周辺環境の確認は、一度の内見で済ませるべきではありません。「静かな住宅街だと思っていたら、夜になるとバイクの音がうるさかった」「隣のビルが解体されることになり、1年間にわたって騒音と振動に悩まされた」といった失敗は、事前のリサーチ不足が原因です。

契約を決める前に、必ず曜日や時間帯を変えて複数回現地を訪れ、自分の目と耳で環境を確認すること。これが、安心して運営できる塾を作るための鉄則です。

④ 競合となる塾の状況を調査する

ビジネスにおいて競合調査は基本中の基本ですが、学習塾業界においては特にその重要性が高まります。どのような競合が、どこで、どのようなサービスを提供しているかを把握することは、自塾のポジショニングを決定し、効果的な差別化戦略を立てるための羅針盤となります。

競合調査で分析すべき項目

- 立地: 競合塾がどのエリアに集中しているか。駅前か、住宅街か、学校の近くか。

- 指導形態: 大手チェーンか個人塾か。集団指導か、個別指導か、あるいは映像授業か。

- ターゲット層: 小学生中心か、中高生向けか。補習塾か、難関校受験を専門とする進学塾か。

- 料金体系: 月謝、季節講習、教材費などの価格設定はどのようになっているか。

- 強み・特徴: 「面倒見の良さ」「合格実績」「専門特化(英語、数学など)」など、何をアピールしているか。

- 評判: 地域の口コミや、オンラインでのレビュー評価。

競合が多いエリアはチャンスか?

一見、競合がひしめくエリアは避けるべきだと考えがちです。しかし、見方を変えれば、「競合が多い=教育熱心な家庭が多く、塾への需要が高いエリア」と捉えることもできます。重要なのは、競合と同じ土俵で戦うのではなく、独自の価値を提供することです。

例えば、大手進学塾の近くは、受験競争が激しいエリアである可能性が高いです。そこで、大手塾の集団授業についていけない生徒を対象とした「補習専門の個別指導塾」を開業したり、特定の科目に特化した塾を開いたりすることで、棲み分けが可能になります。

調査方法と戦略立案

調査は、インターネットでの検索や塾のホームページ確認から始め、実際にそのエリアを歩いてみることが重要です。看板のデザイン、建物の雰囲気、生徒の出入りの様子などを観察することで、Web上だけではわからないリアルな情報を得られます。可能であれば、保護者を装って資料請求をしたり、説明会に参加したりするのも有効な手段です。

集めた情報を元に、「このエリアには〇〇なニーズがあるが、それに応える塾がない」という市場の隙間を見つけ出し、自塾ならではの強みを明確にした上で、それを求める生徒層に響くようなコンセプトを打ち出すことが、競争を勝ち抜く鍵となります。

⑤ 必要な広さと間取りを確保する

物件の広さと間取りは、提供できる教育サービスの質と運営効率、そして将来の事業拡大の可能性を決定づける要素です。狭すぎれば圧迫感があり生徒の集中力を妨げ、広すぎれば賃料や光熱費が経営を圧迫します。事業計画に基づいた適切なサイジングが求められます。

広さを決める際の考慮事項

- 生徒一人当たりのスペース: 学習机と椅子を置き、生徒や講師がスムーズに移動できる通路幅を確保する必要があります。窮屈な環境は学習意欲の低下につながります。消防法などの法的要件も関連してくるため、余裕を持った設計が不可欠です。(詳細は後述)

- 教室の数と配置: 指導形態(個別・集団)、対象学年、教科などによって教室を分ける必要があるかを検討します。例えば、小学生と高校生が同じ空間で学ぶよりは、フロアや部屋を分けた方がお互い集中しやすいでしょう。

- 教室以外の必須スペース: 学習空間だけでなく、運営に必要なバックヤード機能も考慮に入れる必要があります。

- 面談室・カウンセリングルーム: 保護者や生徒と落ち着いて話せるプライベートな空間。

- 事務室・スタッフルーム: 講師の休憩や教材準備、事務作業を行う場所。

- 自習スペース: 授業外でも生徒が学習できる場は、他塾との大きな差別化要因になります。

- 受付・待合スペース: 保護者の待機や生徒同士のコミュニケーションの場。

- トイレ: 清潔で十分な数のトイレは、塾の印象を左右します。

- 倉庫: 教材や備品を収納するスペース。

将来性を見越した計画

開業当初は生徒数が少ないため、ついミニマムな物件を選びがちです。しかし、事業が軌道に乗り、生徒数が増加した際にスペースが足りなくなると、大きな機会損失につながります。「生徒が増えたのに、教室を増やせない」「自習室を作りたいが場所がない」といった事態に陥り、移転を余儀なくされるケースも少なくありません。

初期投資を抑えつつも、将来的な生徒数の増加にある程度対応できるような、少し余裕のある広さや、間取りの変更が比較的容易な(壁が少ない、など)物件を選ぶことが、長期的な視点では賢明な判断と言えるでしょう。

⑥ 外からの見えやすさ(視認性)をチェックする

物件の「視認性」とは、その建物や看板が、周辺の道路や歩道からどれだけ見えやすいか、という指標です。高い視認性は、それ自体が24時間稼働する広告塔となり、塾の存在を地域の人々に自然と認知させる強力なツールとなります。

視認性がなぜ重要か

新しく開校する塾にとって、まず「ここに塾がある」と知ってもらうことが集客の第一歩です。どんなに優れた指導を提供していても、存在が知られなければ生徒は集まりません。大通りに面した目立つ場所にある塾は、車で通る人、歩いている人の記憶に残りやすく、「塾を探そう」と思ったときに選択肢の筆頭に挙がる可能性が高まります。これは、チラシやWeb広告にかかる費用を間接的に削減する効果も持ちます。

視認性をチェックする際のポイント

- 看板の設置場所と制約: 最も重要なチェック項目です。建物の壁面に大きな看板を設置できるか、独立した看板(ポール看板など)を立てるスペースはあるかを確認します。また、自治体の景観条例や、ビルの規約によって、看板の大きさ、色、デザイン、設置場所に制限が設けられている場合があります。契約前に必ず確認が必要です。

- 立地と建物の形状: 当然ながら、人通りの多い大通り沿いや、交差点の角地にある物件は視認性が高くなります。一方で、路地裏やビルの奥まった場所にある物件は、意図的に探さない限り見つけてもらうのが困難です。

- 昼と夜の見え方: 日中は目立っていても、夜になると街灯の影になって暗くなってしまう物件もあります。塾は夜間に営業することが多いため、夜間の見え方は特に重要です。実際に夜に訪れて、周辺の明るさや、看板がどのように見えるかを確認しましょう。

- 動線からの見え方: 人々はどの方向から来て、どこへ向かうのか。最寄り駅やバス停から歩いてくる生徒や、車で送迎する保護者の視点に立って、その動線から塾がどのように見えるかをシミュレーションしてみましょう。

視認性が低い物件の戦略

もちろん、視認性が高い物件は賃料も高額になる傾向があります。予算の都合で視認性の低い物件を選ばざるを得ない場合は、その分、他の方法で認知度を高める努力が必要です。WebサイトやSNSでの情報発信を強化したり、ターゲットエリアへのポスティングを徹底したり、周辺の学校前でチラシを配布したりと、積極的な広告宣伝活動で視認性の低さをカバーする戦略を立てましょう。

⑦ 駐輪・駐車スペースの有無を確認する

生徒や保護者の通塾手段は、塾の利便性を左右し、ひいては生徒募集にも影響を与える重要な要素です。特に、自転車で通う生徒が多いエリアや、保護者の車での送迎が一般的な郊外・地方においては、駐輪・駐車スペースの確保は必須条件とも言えます。

駐輪スペースの重要性

中学生や高校生の多くは自転車を利用します。塾に専用の駐輪スペースがない場合、生徒たちは塾の前の歩道や近隣の敷地に無断で自転車を停めるようになりがちです。これは、通行の妨げになるだけでなく、近隣の店舗や住民からのクレームに直結し、塾の評判を著しく損なう原因となります。最悪の場合、トラブルが原因で移転を考えなければならない事態にもなりかねません。

駐輪スペース確認のポイント

- 収容台数: 将来的に見込まれる最大生徒数のうち、何割が自転車で通うかを想定し、十分な台数を停められるスペースがあるかを確認します。

- 場所とルール: 敷地内のどこに停めるのか、無料で使えるのか、有料の場合はいくらかかるのか。不動産会社やオーナーに、駐輪場の利用に関するルールを明確に確認しておく必要があります。

- 近隣の駐輪場: 敷地内に十分なスペースがない場合は、近隣の公共または民間の駐輪場の場所、空き状況、料金を把握し、生徒に案内できるかを確認しておきましょう。

駐車スペースの重要性

小学生の送迎や、三者面談で来校する保護者のために、駐車スペースの有無も確認が必要です。

- 保護者送迎用: 専用の駐車場がなくても、塾の前に短時間停車できるスペースがあるか、あるいは近隣にコインパーキングがあるかは重要なポイントです。路上駐車が原因で交通渋滞やトラブルを引き起こすことは絶対に避けなければなりません。

- 講師用: 講師が車通勤をする場合、スタッフ用の駐車場が確保できるかも確認が必要です。

契約前の最終確認

駐輪・駐車スペースの問題は、後からでは解決が難しいケースがほとんどです。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断は禁物です。契約前に、想定される生徒数やスタッフ数に基づき、必要なスペースを具体的にシミュレーションし、その確保が可能かどうかを貸主側と書面で確認しておくくらいの慎重さが、円満な塾運営のためには求められます。

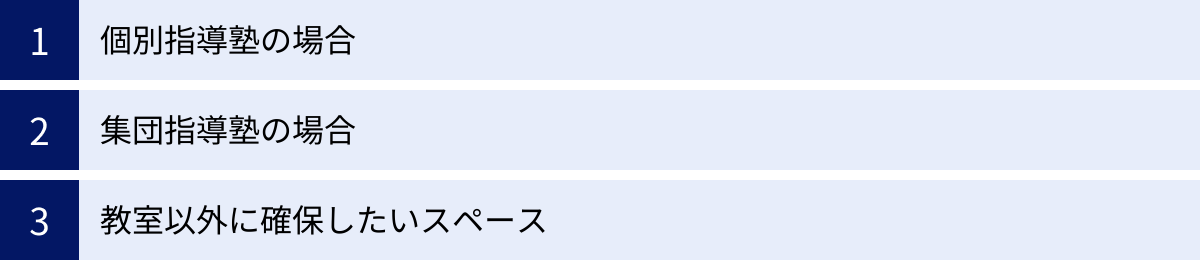

学習塾の指導形態別にみる必要な広さの目安

学習塾のコンセプトを体現するのが、教室のレイアウトです。生徒一人ひとりと向き合う個別指導塾と、一体感のある授業を展開する集団指導塾では、求められる空間の構成や広さが全く異なります。ここでは、それぞれの指導形態に応じた適切な広さの目安と、教室以外に確保したい重要なスペースについて解説します。

個別指導塾の場合

個別指導塾は、講師が生徒のすぐ隣で教えるスタイルが基本です。そのため、生徒一人ひとりが集中でき、かつ講師が効率的に巡回指導できるような空間設計が求められます。

空間の特徴とレイアウト

一般的に、学習スペースはブースやパーテーションで区切られ、半個室のような空間を作ります。これにより、隣の生徒を気にすることなく、自分の学習に集中できます。レイアウトとしては、講師が複数のブースを同時に見渡せるように、教室の中央に通路を設けて両脇にブースを配置する形式や、壁際にブースを並べる形式などがあります。講師1名が生徒2名を指導する「1対2」形式が主流で、そのための横長の机と椅子を設置したブースが一般的です。

必要な広さの目安

個別指導塾の場合、生徒一人ひとりのパーソナルスペースを広めに確保する必要があります。

- 生徒1人あたりの必要面積(目安): 約1.5坪(約5.0㎡)

- これは、机、椅子、教材を置くスペースに加え、講師が横に座ったり、後ろを通ったりするためのスペースを含んだ計算です。

- 教室全体の広さ(計算例):

- 例えば、同時に最大10名の生徒を指導する場合、教室部分だけで「10名 × 1.5坪 = 15坪(約50㎡)」程度の広さが必要になります。

- これに加えて、後述する面談室や事務室などのスペース(5~10坪程度)を加えると、全体では20~25坪(約66~83㎡)が一つの目安となります。

レイアウトの注意点

- プライバシーと開放感のバランス: ブースのパーテーションを高くしすぎると圧迫感があり、講師からも生徒の様子が見えにくくなります。一方で、低すぎるとプライバシーが保てません。一般的には高さ120cm~150cm程度がよく用いられます。

- 音への配慮: 個別指導では、あちこちで講師が説明する声が響きます。これが他の生徒の集中を妨げないよう、吸音効果のあるパーテーションやカーペットを採用する、BGMを流すなどの工夫が有効です。

集団指導塾の場合

集団指導塾は、学校の授業のように、一人の講師が一度に多くの生徒を前にして授業を行うスタイルです。生徒全員の一体感を醸成し、講師の声や板書がすべての生徒に届くような、広く見通しの良い空間が求められます。

空間の特徴とレイアウト

教室は、前方にホワイトボードや黒板、演台を設置し、それに向かって生徒の机を並べるのが基本形です。机の配置は、学校のようなシアター形式のほか、活発な議論を促すためにコの字型やグループ形式にすることもあります。プロジェクターやスクリーン、スピーカーなどの視聴覚設備を設置するスペースも考慮に入れる必要があります。

必要な広さの目安

集団指導塾は、個別指導に比べて生徒一人あたりの占有面積は小さくなります。

- 生徒1人あたりの必要面積(目安): 約0.5坪(約1.65㎡)

- この数値は、学校教室の基準(児童生徒一人当たり1.6㎡以上)なども参考にされた、一般的な目安です。

- 参照:文部科学省「学校施設の基本的な考え方」

- 教室全体の広さ(計算例):

- 例えば、定員20名のクラスを運営する場合、教室部分だけで「20名 × 0.5坪 = 10坪(約33㎡)」の広さが必要です。

- 学年別に複数の教室を設けたい場合や、事務室・面談室などを加味すると、全体では25~40坪(約83~132㎡)以上の広さが必要になることも珍しくありません。

レイアウトの注意点

- 視認性と聴きやすさ: どの席からも講師の表情や板書がはっきりと見えること、声が明瞭に聞こえることが最も重要です。教室の形状(縦長か横長か)や、柱の有無が大きく影響します。内見時には、実際に教室の後ろの席に座ってみて、前方への見通しを確認することが大切です。

- 法的要件の遵守: 多くの生徒を一つの空間に収容するため、建築基準法や消防法で定められた避難経路の確保(通路幅など)や、必要な消防設備の設置を、より厳格に遵守しなければなりません。

教室以外に確保したいスペース

魅力的な学習塾を作るためには、授業を行う教室だけでなく、それを支える付帯設備が非常に重要です。これらのスペースの有無や質が、塾の機能性、生徒や保護者の満足度、そして講師の働きやすさを大きく左右します。

面談室・カウンセリングルーム

役割と重要性:

保護者との三者面談や、生徒の進路相談、学習カウンセリングなど、プライバシーに関わる話をするための専用空間です。受付やオープンスペースで面談を行うと、他の生徒や保護者に話が聞こえてしまい、信頼関係を損なう原因になりかねません。安心して本音で話せる個室があることは、保護者からの信頼を得る上で不可欠です。

広さと設備:

保護者、生徒、講師の3名が座れるテーブルと椅子が comfortably 置ける、最低でも2坪(約6.6㎡)程度の広さは確保したいところです。外部に声が漏れないよう、防音性の高いドアや壁材を選ぶ配慮も大切です。圧迫感のない、明るく落ち着いた内装を心がけましょう。

事務室・スタッフルーム

役割と重要性:

講師が授業の準備をしたり、採点をしたり、あるいは休憩を取ったりするためのバックヤードです。また、電話応対や入塾手続きなどの事務作業を行う拠点でもあります。このスペースが整理され、機能的であることは、塾全体の運営効率を向上させ、講師のモチベーション維持にもつながります。

広さと設備:

講師の人数や業務内容によって必要な広さは変わりますが、最低でも2~3坪(約6.6~9.9㎡)は確保するのが望ましいでしょう。PCや複合機、電話といったOA機器を置くスペース、教材や書類を整理するための棚、講師個人の荷物を置くロッカーなど、必要な什器をリストアップしてレイアウトを考えましょう。生徒の動線と明確に分けることで、講師が業務に集中できる環境を作れます。

自習スペース

役割と重要性:

授業時間外に、生徒が自由に利用できる学習スペースです。自習スペースの充実は、生徒の学習習慣を確立させ、学力向上に直結する非常に価値の高いサービスです。静かで集中できる自習環境を提供することは、他塾との強力な差別化要因となり、「授業がなくても塾に行きたい」と思わせる魅力になります。

広さと設備:

設置する座席数によりますが、1席あたり0.4坪(約1.3㎡)程度を目安にスペースを確保します。個別指導塾のブースのようなパーテーションで区切られた席は、集中しやすいと生徒から特に人気があります。静かな環境を維持するために「私語厳禁」「飲食禁止」などの利用ルールを明確に定め、掲示することが重要です。可能であれば、質問対応ができる監督者を配置すると、さらに付加価値が高まります。

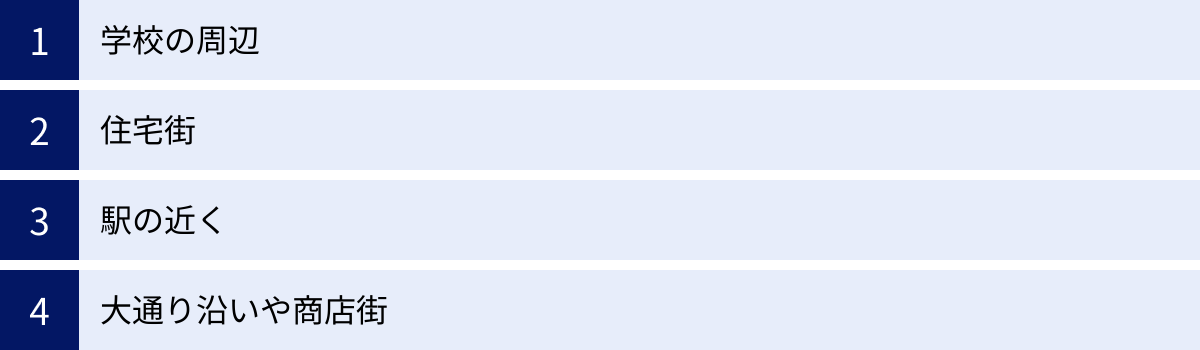

学習塾の開業におすすめの立地

「どこに塾を構えるか」という立地戦略は、事業の成否を分ける最も重要な意思決定の一つです。ターゲットとする生徒層や塾のコンセプトによって、最適な場所は異なります。ここでは、代表的な4つの立地タイプについて、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

学校の周辺

地域の公立・私立の小中学校や高校の近く、特に通学路沿いは、学習塾にとって非常に魅力的な立地です。

メリット:

最大のメリットは、生徒が学校帰りに直接立ち寄れる手軽さです。部活動で帰りが遅くなっても、学校から近ければ通塾の負担が少なく、継続しやすくなります。また、「〇〇中学校専門コース」のように、特定の学校の生徒をメインターゲットにする戦略(エリアマーケティング)を展開する場合、これ以上ないほど効果的な立地となります。学校の定期テストの日程や出題傾向に合わせた対策も行いやすく、生徒や保護者からの高い支持を得られる可能性があります。

デメリット:

学校が休みの期間、特に夏休みや冬休みなどの長期休暇中は、周辺の人通りが極端に少なくなる可能性があります。また、運動会や文化祭などの学校行事がある日は、周辺道路が混雑したり、騒がしくなったりすることも考慮に入れる必要があります。特定の学校に依存するモデルのため、その学校の生徒数が減少すると、直接的な影響を受けるリスクもはらんでいます。人気エリアであるため、競合塾がすでに複数存在しているケースも多いでしょう。

住宅街

多くの生徒が暮らす住宅街の中、あるいはその入り口に位置する物件も、有力な選択肢です。

メリット:

生徒の自宅から近いことは、特に安全面を重視する小学生の保護者にとって大きな安心材料となります。送迎の負担が少ない点も喜ばれます。地域に根差した運営がしやすく、満足度の高いサービスを提供できれば、保護者間の口コミが自然と広がり、安定した集客につながります。「灯台下暗し」で、駅前や大通り沿いに比べて競合が少なく、比較的賃料が安い物件が見つかる可能性もあります。

デメリット:

商圏がその住宅街に限定されがちなため、広範囲からの集客はあまり期待できません。駅前などに比べて視認性が低く、看板やチラシなどで塾の存在を積極的にアピールしないと、近隣住民にさえ気づかれない可能性があります。また、最も注意すべきなのが近隣住民との騒音トラブルです。生徒の出入り時の声や足音、保護者の送迎時の話し声などがクレームの原因になりやすいため、防音対策や生徒への指導が不可欠です。

駅の近く

鉄道が主要な交通手段となっている都市部やその近郊において、駅の近く(駅チカ)は集客力の高い一等地です。

メリット:

交通のハブである駅は、様々な方面から人が集まるため、広範囲からの集客が可能です。特に、電車で通学する高校生や、異なる学校に通う生徒を幅広く集めたい場合に非常に有利な立地です。人通りが多いため視認性が高く、塾の存在を多くの人に認知してもらえます。駅周辺は夜でも明るく、交番などが設置されていることも多いため、治安面での安心感もあります。

デメリット:

最大のデメリットは、賃料が他のエリアに比べて格段に高いことです。高い固定費を賄うだけの収益を上げる事業計画が求められます。また、駅周辺は商業施設や飲食店が集中する繁華街であることが多く、治安や騒音の面で学習環境として懸念される場合もあります。送迎のための駐車スペースや、生徒のための駐輪スペースを確保するのが極めて難しい点も大きな課題です。

大通り沿いや商店街

地域の主要な幹線道路沿いや、活気のある商店街の中も、塾の立地として検討する価値があります。

メリット:

車や人の往来が多いため、駅前同様に視認性が非常に高く、不特定多数の人に塾の存在をアピールできます。地域住民の生活動線上にあるため、日常的に目にすることで親近感が湧き、塾選びの際の候補に挙がりやすくなります。商店街であれば、夜でも明るく人目があるため、防犯面でのメリットもあります。

デメリット:

交通量の多い大通り沿いは、自動車の騒音や振動が教室内にまで影響する可能性があります。内見時には必ず窓を閉めた状態で、どの程度の音が聞こえるかを確認する必要があります。賃料も住宅街に比べると高くなる傾向があります。商店街の場合は、イベント時などに周辺が騒がしくなることも想定しておかなければなりません。また、自治体の景観条例などにより、設置できる看板の大きさやデザインに制限がかかる場合があるため、事前の確認が必要です。

物件契約前に必ず確認すべき法的要件

理想の物件が見つかったとしても、法律上の制約により学習塾として利用できないケースが存在します。これを無視して契約を進めてしまうと、開業許可が下りない、あるいは多額の追加工事費用が発生するといった最悪の事態に陥りかねません。ここでは、物件契約の前に絶対に確認しなければならない3つの重要な法的要件について、専門的な内容を分かりやすく解説します。

用途地域

「用途地域」とは、都市計画法に基づき、地域ごとに建築できる建物の種類や用途を定めたルールのことです。住居専用の地域、商業が中心の地域、工業が盛んな地域などを区分けすることで、計画的な街づくりを目指しています。学習塾を開業する場合、この用途地域の制約を必ず確認する必要があります。

学習塾が開業できない、または制限のある用途地域

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 工業専用地域

上記の地域では、原則として学習塾の開設は認められていません。特に閑静な住宅街に多い「第一種・第二種低osm層住居専用地域」で開業を検討している場合は注意が必要です。ただし、自治体によっては一定の条件(例:床面積が50㎡以下であること、住居と兼用であることなど)を満たせば例外的に許可される場合もありますが、ハードルは高いと認識しておくべきです。

学習塾が開業できる可能性が高い用途地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

確認方法

物件の用途地域は、その物件が所在する市区町村の役所(都市計画課など)の窓口や、公式ウェブサイトで公開されている都市計画図で確認できます。しかし、最も確実で簡単な方法は、物件を紹介してくれた不動産会社に尋ねることです。プロとして当然把握している情報ですので、契約前に必ず確認を依頼しましょう。

建築基準法

建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護のため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めた法律です。学習塾もこの法律の規制対象となり、特に建物の規模によっては「特殊建築物」として扱われ、より厳しい基準が適用されます。

学習塾が「特殊建築物」に該当するケース

建築基準法上、学校や病院、劇場のように不特定多数の人が利用する建物は「特殊建築物」と定義されています。学習塾の場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡(約60.6坪)を超える場合に、この特殊建築物に該当します。

特殊建築物に該当する場合の主な義務

- 定期報告制度: 建築物の所有者または管理者は、資格を持つ専門家(一級建築士など)に依頼して、建物の敷地や構造、防火設備などを定期的に調査・検査し、その結果を特定行政庁(都道府県や市など)に報告する義務が生じます。

- 防火・避難規定の強化: 避難階段の設置基準、防火区画(火災が燃え広がらないように区切ること)の設置、燃えにくい材料で内装を仕上げる「内装制限」など、通常の建物よりも厳しい安全基準を満たす必要があります。

確認方法と注意点

200㎡を超える規模の塾を開業しようとする場合は、契約前にその物件が特殊建築物としての基準を満たしているか、あるいは基準を満たすための改修工事にどれくらいの費用がかかるかを、建築士などの専門家や、物件に詳しい不動産会社に相談することが不可欠です。参照:国土交通省「建築基準法」関連ページ

消防法

消防法は、火災を予防し、万が一火災が発生した際に人々の生命や身体、財産を守ることを目的とした法律です。人の出入りが多い学習塾は、消防法上「特定防火対象物(消防法施行令別表第一(15)項)」に分類され、建物の規模や収容人数に応じて様々な消防用設備の設置が義務付けられています。

学習塾に義務付けられる主な消防用設備

- 消火器: 床面積に関わらず、原則として設置が義務付けられます。

- 自動火火報知設備(自火報): 火災の熱や煙を感知してベルなどで知らせる設備です。設置基準は自治体の条例によって異なりますが、一般的に収容人数(生徒+従業員)が30人以上、またはテナント部分の面積が一定以上(例:300㎡以上)の場合に設置義務が生じることが多いです。

- 誘導灯: 緑色の背景に人が走っているマークの照明です。避難口や通路に設置し、停電時でも避難経路がわかるようにします。

- 防火管理者: 建物全体の収容人数が30人以上の場合、防火管理者を専任し、消防計画を作成して消防署に届け出る義務があります。防火管理者は、甲種または乙種の防火管理講習を修了した者がなることができます。

最も重要なアクション:消防署への事前相談

消防法の規制は複雑で、建物の構造や他のテナントの状況によっても変わってきます。そのため、契約前に物件の図面を持参して、その物件を管轄する消防署の「予防課」などに事前相談に行くことを強く推奨します。これを「事前協議」と呼びます。消防署の担当者が図面を見て、どのような設備が新たに必要か、既存の設備は使えるかなどを具体的に教えてくれます。これにより、契約後に「自火報の設置に数百万円かかることが判明した」といった予期せぬ事態を防ぐことができます。参照:消防庁ウェブサイト

法的要件以外の注意点

法律の基準をクリアすることは、あくまでスタートラインに立つための最低条件です。実際に学習塾を円滑に運営し、地域社会と良好な関係を築くためには、さらに踏み込んだ確認事項が存在します。これらを見過ごすと、後々大きなトラブルに発展しかねません。

学習塾としての利用が許可されているか

法的要件とは別に、その物件固有のルールとして「使用用途」が定められている場合があります。これを「物件の利用規約」や「管理規約」の問題と捉えると分かりやすいでしょう。

「事務所可」でも「塾は不可」のケースがある

テナント募集の広告に「事務所可」と書かれていても、それが即ち「学習塾も可」を意味するとは限りません。貸主(オーナー)や、ビル全体の管理組合の方針として、以下のような理由から学習塾の入居を敬遠するケースが少なくありません。

- 不特定多数の子供の出入りによる騒音や振動

- 共用部(エレベーター、廊下、トイレなど)の劣化や汚れへの懸念

- 自転車の駐輪問題

- 他のテナント(静かな環境を求める士業事務所など)への配慮

なぜ確認が重要なのか

もし、学習塾としての利用許可を得ずに契約し、開業準備を進めてしまった場合、後からオーナーや管理会社にその事実が知れると、規約違反として契約の解除を求められたり、退去を勧告されたりするという深刻なリスクがあります。そうなれば、投じた内装工事費や広告費が無駄になるだけでなく、事業計画そのものが頓挫してしまいます。

確実な確認方法

このリスクを回避するための方法はただ一つです。物件の申し込みや契約交渉の段階で、不動産会社を通じて貸主(オーナー)および管理会社に対し、「学習塾として利用したい」という目的を明確に伝え、書面で承諾を得ることです。口約束だけでなく、賃貸借契約書の「使用目的」の欄に「学習塾」と明記してもらうのが最も確実な方法です。この一手間を惜しまないことが、安心して事業を始めるための絶対条件となります。

騒音トラブルのリスクを考慮する

学習塾運営において、最も発生しやすく、かつ解決が難しいのが近隣との「騒音トラブル」です。子供たちの元気な声や、授業のチャイム、廊下を走る足音は、塾の中では活気の証ですが、一歩外に出れば周辺住民にとっては不快な騒音と受け取られる可能性があります。

騒音トラブルが発生しやすい物件の特徴

- 住居一体型のビル・マンション: 上下階や隣の部屋が一般の居住スペースである場合、生活リズムの違いからトラブルに発展しやすくなります。特に、夜間に授業を行う塾では、住民の就寝時間と活動時間が重なるため、細心の注意が必要です。

- 建物の構造: 木造や軽量鉄骨造の建物は、鉄筋コンクリート(RC)造や鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造に比べて壁や床が薄く、音が伝わりやすい傾向があります。

事前にできるリスク回避策

- 物件構造の確認: 可能な限り、遮音性の高いRC造やSRC造の物件を選ぶことが、最も効果的な対策です。不動産会社に建物の構造を確認しましょう。

- 周辺入居者の確認: 隣や上下階にどのようなテナントや住民が入っているかを確認することも重要です。例えば、日中のみ営業する事務所であれば、夜間の授業による影響は少ないかもしれません。逆に、夜勤のある方や小さな子供がいる家庭が住んでいる場合は、より慎重な配慮が求められます。

- 過去のトラブル履歴の確認: 不動産会社やオーナーに、その物件で過去に騒音に関するトラブルがなかったかを正直に尋ねてみるのも一つの手です。

運営開始後の対策

物件選びの段階で対策を講じると同時に、運営開始後も継続的な努力が必要です。

- 内装工事での対策: 費用はかかりますが、壁や床に防音材・吸音材を入れたり、窓を二重サッシにしたりすることで、外部への音漏れを大幅に軽減できます。

- 運営上のルール作り: 「廊下や階段では静かに歩く」「授業の前後、建物の前で騒がない」といったルールを定め、生徒に徹底して指導します。スリッパの使用を義務付けるのも効果的です。

- 近隣への配慮: 開業前に近隣の住民やテナントに挨拶回りを行い、良好な関係を築いておくことが、万が一の際のクレームの深刻度を和らげる上で非常に重要です。

学習塾の物件の探し方

理想の物件に出会うためには、一つの方法に固執せず、複数のアプローチを組み合わせることが成功の鍵です。ここでは、代表的な5つの物件の探し方と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

テナント専門の不動産ポータルサイトを利用する

インターネット上には、事業用の店舗や事務所物件を専門に扱う不動産ポータルサイトが数多く存在します。これらは、物件探しの第一歩として非常に有効なツールです。

- メリット: エリア、広さ、賃料、駅からの距離といった希望条件で絞り込み検索ができるため、効率的に多くの物件情報を比較検討できます。これにより、開業したいエリアの賃料相場を把握するのに役立ちます。24時間いつでも情報収集できる手軽さも魅力です。

- デメリット: 広く公開されている情報であるため、好条件の物件は競争率が高く、すぐに申し込みが入ってしまう傾向があります。また、不動産業界に流通している物件情報のごく一部しか掲載されておらず、水面下で取引される「未公開物件」は探せません。

- 活用法: まずはポータルサイトで情報収集を始め、地域の相場観を養い、希望条件を具体化していくためのツールとして活用するのがおすすめです。気になる物件があれば、掲載している不動産会社に問い合わせてみましょう。

テナント専門の不動産会社に相談する

住居専門ではなく、店舗や事務所といった事業用物件の仲介を専門に行う不動産会社に直接相談する方法です。

- メリット: ポータルサイトには掲載されていない「未公開物件」の情報を多数保有していることが最大の強みです。また、テナント仲介のプロとして、用途地域や消防法といった法的要件に関する専門知識が豊富で、物件選びから契約条件の交渉、内装業者の紹介まで、トータルでサポートしてくれます。

- デメリット: 会社によって得意とするエリアや物件の種類(飲食店向き、物販向きなど)が異なります。担当者との相性も重要になるため、信頼できるパートナーを見つけるまでに時間がかかることもあります。

- 活用法: 複数の専門不動産会社にアポイントを取り、自社の事業計画や希望条件を具体的に伝えましょう。その際の対応の速さや提案の質を見極め、最も親身になってくれる会社・担当者を選ぶことが成功の秘訣です。

地域密着型の不動産会社に相談する

全国チェーンではなく、特定のエリアで長年営業している地元の不動産会社にアプローチする方法です。

- メリット: その地域のことに最も精通しており、地元の物件オーナーと強い信頼関係を築いていることが多く、思わぬ掘り出し物物件を紹介してくれる可能性があります。インターネットには載らない、地域の治安や住民層、周辺環境に関するリアルで詳細な情報も得られます。

- デメリット: 事業用テナントの取り扱い経験が少ない場合や、物件情報がその地域に限定されるため、選択肢が限られる可能性があります。

- 活用法: 開業したいエリアが明確に決まっている場合に特に有効な方法です。地元のネットワークを活かした、他では見つからない物件との出会いが期待できます。

自分の足で歩いて探す

開業を希望するエリアを実際に自分の足で歩き、空き物件を探す、原始的ですが意外と効果的な方法です。

- メリット: 「貸店舗」「テナント募集」といった貼り紙が出ている物件を直接発見できることがあります。これらは、まだポータルサイトなどに掲載される前の情報である可能性も。何より、周辺の環境、人通り、競合の様子などを肌で感じることができ、リアルな立地調査を兼ねることができます。

- デメリット: 非常に時間と労力がかかり、効率的とは言えません。見つけた物件の連絡先がオーナー直通の場合、条件交渉などを自分自身で行う必要があります。

- 活用法: 他の方法と並行して、エリア調査の一環として行うのが良いでしょう。散歩や買い物のついでに、常にアンテナを張っておくという意識が大切です。

フランチャイズ本部に相談する

特定の学習塾フランチャイズに加盟して開業する場合、物件探しも本部がサポートしてくれることがほとんどです。

- メリット: 塾経営のノウハウが豊富な本部が、過去の成功事例やデータに基づいて、優良な立地選定をサポートしてくれます。物件の評価や、オーナーとの賃料交渉、法的なチェックなども代行してくれる場合が多く、開業経験がない人にとっては非常に心強い存在です。

- デメリット: フランチャイズへの加盟が前提となります(加盟金やロイヤリティが発生します)。紹介される物件は、本部の出店戦略や基準に合致するものに限られるため、自由度は低くなります。

- 活用法: 塾経営が全くの未経験で、手厚いサポートを受けながら開業したいと考える人にとっては、最もリスクの低い選択肢の一つと言えます。

学習塾の開業にかかる費用の内訳

学習塾を開業するためには、まとまった初期投資が必要です。事前にどのような費用が、どれくらいかかるのかを正確に把握し、無理のない資金計画を立てることが、事業を軌道に乗せるための第一歩です。ここでは、20坪程度の物件を想定した場合の一般的な費用の内訳と目安を解説します。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(20坪程度の物件の場合) |

|---|---|---|

| 物件取得費 | 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前払家賃など、契約時に必要な初期費用。 | 賃料の6~12ヶ月分 |

| 内装工事費 | 間仕切り壁の設置、壁紙・床の張替え、電気・水道工事、看板設置など。 | 300万円~800万円 |

| 備品・什器購入費 | 生徒用の机・椅子、ホワイトボード、PC、複合機、本棚、防犯カメラなど。 | 100万円~300万円 |

| 広告宣伝費 | 開校を告知するためのチラシ作成・配布、Webサイト制作、ポータルサイト掲載など。 | 50万円~200万円 |

| 運転資金 | 開業から経営が黒字化するまでの家賃、人件費、水道光熱費などの運営費用。 | 月間経費の3~6ヶ月分 |

物件取得費

物件を借りる契約を結ぶ際に、最初にまとめて支払う費用です。開業資金の中でも大きな割合を占めます。

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられる担保金です。事業用物件の場合、賃料の6ヶ月~10ヶ月分が相場となり、高額になりがちです。

- 礼金: 貸主(オーナー)へのお礼として支払う費用で、返還されません。賃料の1~2ヶ月分が一般的です。

- 仲介手数料: 物件を紹介してくれた不動産会社に支払う手数料です。法律で上限が定められており、賃料の1ヶ月分+消費税となります。

- 前払家賃・共益費: 契約した月の家賃と、日割り家賃(月の途中で契約した場合)を前払いで支払います。

例えば、家賃20万円の物件なら、保証金120万円(6ヶ月分)、礼金20万円(1ヶ月分)、仲介手数料22万円、前払家賃20万円で、合計182万円が物件取得費として必要になる計算です。

内装工事費

借りた物件を学習塾として機能させるためのリフォーム費用です。物件の状態によって費用は大きく変動します。

- スケルトン物件: 床・壁・天井などが何もないコンクリート打ちっぱなしの状態。一から内装を作り上げるため自由度は高いですが、費用は最も高額になります(坪単価20万円~50万円以上)。

- 居抜き物件: 前のテナント(塾や事務所など)が使っていた内装や設備が残っている物件。これらを流用できれば、内装工事費を大幅に抑えることが可能です。

間仕切り壁の設置、防音工事の有無、空調や電気容量の増設、看板の種類や大きさなどが、費用を大きく左右するポイントです。必ず複数の内装業者から相見積もりを取り、内容を詳細に比較検討しましょう。

備品・什器購入費

授業や事務作業に必要となる物品の購入費用です。

- 教室関連: 生徒用の机・椅子、講師用の机・椅子、ホワイトボード(または黒板)、プロジェクター、本棚など。

- 事務関連: PC、プリンター複合機、電話機、シュレッダー、金庫、キャビネットなど。

- その他: 防犯カメラ、空気清浄機、掃除用具、スリッパ、傘立て、受付カウンターなど。

生徒が直接触れる机や椅子は、安全性や耐久性を考慮して選ぶことが重要です。初期費用を抑えるために、中古品を扱うオフィス用品店や、リース契約をうまく活用するのも賢い方法です。

広告宣伝費

開校した塾の存在を知ってもらい、生徒を集めるためのマーケティング費用です。開業当初は特に重要となります。

- オフライン広告: 新聞折込チラシ、ターゲットエリアへのポスティング、地域のフリーペーパーや情報誌への広告掲載、駅看板など。

- オンライン広告: 公式Webサイトの制作、GoogleやYahoo!に出すリスティング広告、InstagramやLINEなどのSNS広告、塾検索ポータルサイトへの情報掲載など。

開校の2~3ヶ月前から計画的に広告宣伝を開始し、開校説明会や体験授業の告知を行うことで、スタートダッシュを切ることが可能になります。

運転資金

開業後、すぐに生徒が集まり、経営が黒字化するとは限りません。収入が安定するまでの間、事業を継続していくための「体力」となるのが運転資金です。

- 主な内訳: 毎月の家賃、講師やスタッフへの人件費、水道光熱費、通信費、教材の仕入れ費、継続的な広告費など。

資金繰りが苦しくなると、必要な広告を打てなくなったり、サービスの質が低下したりと、負のスパイラルに陥ってしまいます。安心して事業運営に集中するためにも、最低でも月間固定費の3ヶ月分、理想を言えば6ヶ月分の運転資金を自己資金として用意しておくか、日本政策金融公庫の創業融資などを活用して確保しておくことを強く推奨します。

まとめ

学習塾の開業における物件探しは、単に「授業をする場所」を見つける作業ではありません。それは、自らの教育理念を形にし、事業の成功を大きく左右する極めて戦略的な活動です。この記事では、物件探しで失敗しないための7つのコツから、契約前に必須の法的チェックポイント、そしてリアルな資金計画まで、多角的に解説してきました。

成功する物件探しの要諦は、以下の4つの柱を常に意識することに集約されます。

- 明確なターゲット設定: 「誰に」教えるのかを定め、その生徒たちの生活動線に寄り添ったエリアを選ぶ。

- 戦略的な立地選定: 競合を調査し、自塾の強みが活きる場所(駅前、住宅街など)を見極める。

- 厳格な法的要件のクリア: 用途地域、建築基準法、消防法といった法律の壁を、専門家(不動産会社、消防署など)の助けを借りながら確実に乗り越える。

- 現実的な資金計画: 物件取得費から運転資金まで、必要な費用を正確に算出し、無理のない計画を立てる。

特に、用途地域や消防法といった法的要件は、見落とすと開業そのものが不可能になるリスクをはらんでいます。「これくらい大丈夫だろう」という素人判断は絶対に避け、必ず契約前に専門家へ相談するプロセスを踏んでください。

物件探しは、時に困難で、時間のかかるプロセスかもしれません。しかし、ここで流した汗は、必ずや将来の安定した塾経営という果実につながります。本記事でご紹介した知識と視点を羅針盤として、焦らず、しかし着実に、あなたの理想の城となるべき最高の物件を見つけ出してください。