オフィスの移転や新規開設は、企業にとって大きなプロジェクトです。その中でも、最も重要な要素の一つが「家賃」ではないでしょうか。事業の継続性に直結する固定費であるため、自社の規模や業態に適したコストで、最適な物件を見つけることが経営の安定に繋がります。しかし、オフィスビルの家賃相場は、エリアやビルのグレード、経済状況など、実に多くの要因によって複雑に変動するため、その実態を正確に把握するのは容易ではありません。

「自社に合ったオフィスの家賃はいくらくらいが妥当なのだろうか?」

「主要都市の最新の坪単価を知りたい」

「今後のオフィス市場はどうなっていくのか、見通しを知りたい」

「家賃をできるだけ安く抑える方法はないだろうか?」

この記事では、こうした疑問や悩みを抱える経営者や総務担当者の皆様に向けて、オフィス家賃の相場に関する情報を網羅的に解説します。家賃の内訳や相場が決まる仕組みといった基礎知識から、全国主要都市の最新のエリア別坪単価、従業員数に応じた家賃シミュレーション、さらには今後の市場動向の予測や家賃を抑えるための具体的な方法まで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、オフィス家賃相場の全体像を掴み、自社の状況に合わせた適切な予算設定と、戦略的な物件選びができるようになるはずです。今後のオフィス戦略を立てる上での、確かな羅針盤としてご活用ください。

目次

オフィス家賃の基礎知識

オフィスを借りる際にかかる費用は、単に「家賃」という一言では片付けられません。月々の支払いや契約時の初期費用には、いくつかの異なる性質の費用が含まれています。また、その金額は、物件の様々な条件によって大きく変動します。ここでは、オフィス家賃の相場を理解するための第一歩として、費用の内訳や価格決定のメカニズムといった基本的な知識を解説します。これらの知識は、物件情報を正しく読み解き、適切な予算を組む上で不可欠です。

オフィス家賃の内訳とは

オフィスを賃借する際に発生する費用は、主に「月額賃料」「共益費・管理費」「保証金・敷金」の3つに大別されます。これらを合計したものが、オフィス運営にかかる実質的なコストとなります。それぞれの費用の性質を正確に理解しておくことが、資金計画を立てる上での基本となります。

月額賃料

月額賃料は、オフィススペースそのものの使用対価として、毎月オーナー(貸主)に支払う費用です。一般的に、オフィスの賃料は「坪単価」という指標を用いて算出されます。これは1坪(約3.3平方メートル)あたりの月額料金を指し、物件情報にはこの坪単価が記載されていることがほとんどです。

月額賃料の計算式: 坪単価 × 契約面積(坪数)

例えば、坪単価が20,000円のオフィスを50坪借りる場合、月額賃料は 20,000円 × 50坪 = 100万円 となります。この月額賃料は、後述するエリアやビルのグレードといった要素によって大きく左右される、家賃の中核をなす費用です。

共益費・管理費

共益費(管理費とも呼ばれる)は、廊下、エレベーター、トイレ、給湯室、エントランスといった共用部分の維持・管理に必要な費用を、入居テナントで分担して支払うものです。具体的には、以下のような費用が含まれます。

- 共用部分の光熱費(電気代、水道代など)

- 共用部分の清掃費用

- エレベーターや空調設備の保守・点検費用

- 建物の警備費用(機械警備、有人警備など)

- 建物の法定点検費用

- 植栽の管理費用

共益費の表示方法は物件によって異なり、「賃料に含む(賃料込)」とされている場合と、「賃料とは別に(外税のように)」設定されている場合があります。物件を比較する際は、賃料と共益費を合算した「月額総賃料」で比較検討することが重要です。共益費も賃料と同様に坪単価で設定されることが多く、例えば「坪あたり3,000円」のように記載されます。

保証金・敷金

保証金・敷金は、契約時にオーナーに預け入れる一時金(初期費用)です。これらは月々の支払いではありませんが、オフィス契約時にまとまった資金が必要となるため、非常に重要な項目です。

- 役割: 主に、賃料の滞納が発生した際の担保や、退去時の原状回復工事費用に充当される目的で預けられます。つまり、テナント側の債務を担保するためのお金です。

- 相場: 住居用の賃貸物件では家賃の1〜2ヶ月分が一般的ですが、事業用オフィスの場合、月額総賃料の6ヶ月分から12ヶ月分が相場となっており、非常に高額になります。特にグレードの高いビルや新築ビルでは、12ヶ月分以上を求められるケースもあります。

- 返還と償却: 保証金・敷金は、契約終了後に原状回復費用などを差し引いた上で返還されるのが原則です。しかし、契約内容によっては「償却」という形で、預けた金額の一部が返還されないケースがあります。例えば、「保証金10ヶ月、償却2ヶ月」という契約の場合、退去時には最大でも8ヶ月分しか返還されません。この償却の有無や割合は、契約前に必ず確認すべき重要なポイントです。

これらの内訳を正しく理解し、月々のランニングコスト(賃料+共益費)と初期費用(保証金+その他諸費用)の両面から資金計画を立てることが、失敗しないオフィス選びの第一歩となります。

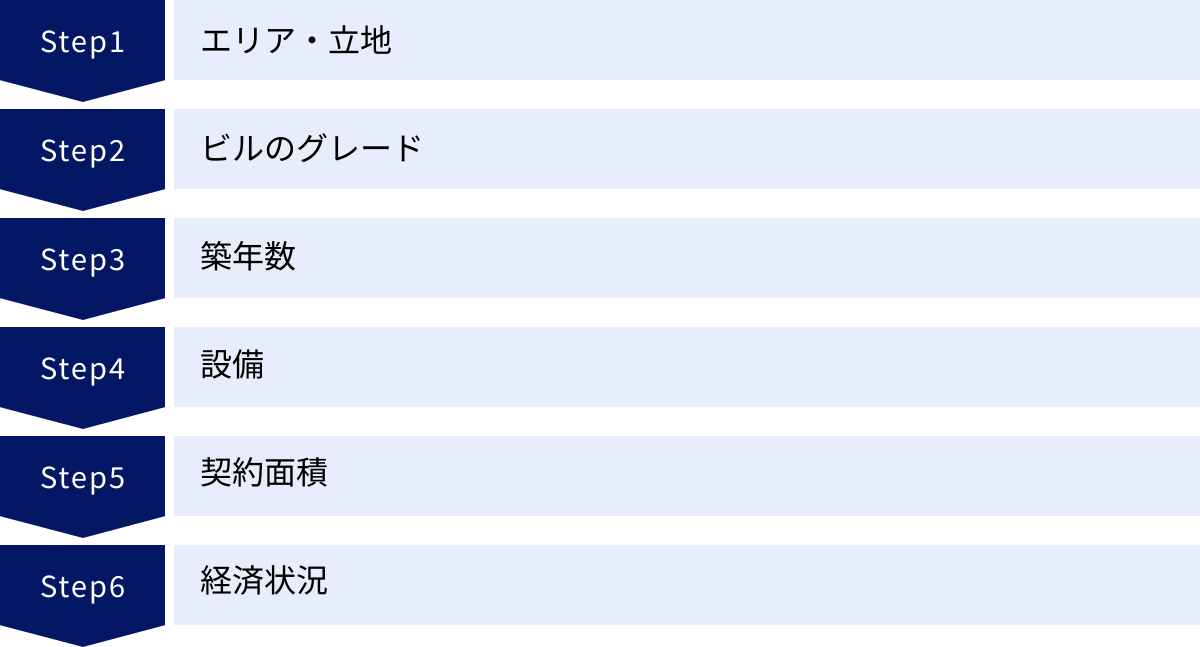

オフィス家賃相場が決まる6つの要素

オフィスの家賃は、なぜこれほどまでに物件によって差があるのでしょうか。その価格は、主に以下の6つの要素が複雑に絡み合って決定されます。これらの要素を理解することで、なぜその物件がその賃料なのかを論理的に判断できるようになります。

① エリア・立地

最も賃料に大きな影響を与えるのが、オフィスビルの所在地です。一般的に、交通の便が良く、企業が集積する都心部ほど賃料は高くなり、郊外に行くほど安くなる傾向があります。

- ビジネス一等地: 東京の丸の内・大手町、大阪の梅田、名古屋の名駅前といった日本を代表するビジネス街は、企業のブランドイメージ向上や優秀な人材の確保、顧客へのアクセスといった面で優位性があり、国内で最も賃料が高いエリアです。

- 交通利便性: 最寄り駅からの距離(徒歩5分以内が望ましいとされる)、利用可能な路線の数も重要な要素です。複数の路線が乗り入れるターミナル駅に近いほど、従業員の通勤や営業活動に便利であるため、賃料は高くなります。

- 周辺環境: 金融機関、郵便局、飲食店、コンビニエンスストアなどが充実しているエリアは、利便性が高く評価され、賃料相場を押し上げる要因となります。

② ビルのグレード

オフィスビルは、その規模や設備、管理体制などによって、一般的にA〜Cのグレードに分類されます。

- Aグレードビル(ハイグレードビル): 延床面積が1万坪以上と大規模で、築年数が浅く、最新の設備(BCP対応、高度なセキュリティ、省エネ性能など)を備えています。天井高も高く、開放的な無柱空間が特徴です。外観やエントランスも格調高く、企業のステータスシンボルとなり得ます。当然、賃料は最も高価格帯に設定されます。

- Bグレードビル(ミドルグレードビル): 延床面積が5,000坪〜1万坪程度の中〜大規模ビルで、標準的な設備を備えています。Aグレードほどの最新鋭設備はないものの、オフィスとして十分な機能性を持ち、コストと品質のバランスが良いのが特徴です。

- Cグレードビル(スタンダードビル): 延床面積が5,000坪未満の小〜中規模ビルで、築年数が経過していることが多いです。設備は必要最低限の場合もありますが、その分、賃料は手頃な価格帯に設定されています。

ビルのグレードは、賃料だけでなく、企業の採用力や従業員満足度にも影響を与えるため、自社のステージや目的に合わせて選ぶことが重要です。

③ 築年数

新築や築浅のビルは、デザイン性や機能性が高く、耐震基準も最新であるため、賃料が高く設定されるのが一般的です。時間が経つにつれて建物や設備は老朽化するため、築年数が経過するほど賃料は下落する傾向にあります。

ただし、近年では築年数が古くても、大規模なリノベーション(バリューアップ工事)を実施し、内装や共用部、設備を一新したビルも増えています。こうした物件は、新築同様の快適性を持ちながら、周辺の新築ビルよりは割安な賃料で借りられる可能性があるため、魅力的な選択肢となり得ます。

④ 設備

オフィス内の設備も賃料を左右する重要な要素です。

- 空調: フロア全体を一括で管理する「セントラル空調」か、区画ごとに温度設定や運転のオンオフが可能な「個別空調」か。個別空調の方がテナントの自由度が高く、残業が多い企業などには好まれるため、賃料が高くなる傾向があります。

- 床: 配線を床下に収納できる「OAフロア(フリーアクセスフロア)」は、現代のオフィスに必須の設備と見なされており、その有無や床の高さ(50mm〜100mm)が評価されます。

- セキュリティ: 24時間利用可能な機械警備システムや、警備員が常駐する有人警備、ICカードによる入退室管理システムなど、セキュリティレベルが高いほど賃料も高くなります。

- その他: エレベーターの数や速度、駐車場の有無、リフレッシュスペースや貸し会議室といった付帯施設の充実度も、賃料に反映されます。

⑤ 契約面積

一般的に、同じビル内であれば、契約する面積が広いほど坪単価は割安になる傾向があります。これは「ボリュームディスカウント」と同様の考え方で、大口のテナントを誘致するために、オーナーが賃料を戦略的に設定するためです。逆に、フロアを細かく分割した小規模な区画は、坪単価が割高に設定されることが多くなります。

⑥ 経済状況

マクロ経済の動向も、オフィス賃料に大きな影響を与えます。

- 好景気時: 企業の業績が向上し、事業拡大に伴う増床や移転のニーズが高まります。オフィスの需要が供給を上回るため、空室率は低下し、賃料は上昇します。

- 不景気時: 企業の業績が悪化し、コスト削減のためにオフィスの縮小や解約が進みます。オフィスの供給が需要を上回り、空室率は上昇し、賃料は下落します。

近年では、働き方改革や新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及も、オフィス需要を左右する新たな要因として注目されています。

家賃相場の指標となる「坪単価」とは

オフィス家賃の相場を語る上で欠かせないのが「坪単価」という指標です。坪単価とは、1坪(つぼ)あたりの月額賃料を指します。1坪は約3.30578平方メートルに相当し、畳2枚分ほどの広さです。

不動産情報サイトや物件資料には、ほとんどの場合この坪単価が記載されています。広さや形状が異なるオフィスを比較検討する際に、坪単価は共通の物差しとして機能するため、非常に重要な指標となります。例えば、以下の2つの物件があったとします。

- 物件A: 50坪、月額賃料100万円

- 物件B: 60坪、月額賃料108万円

一見すると物件Aの方が安く見えますが、坪単価を計算してみると、

- 物件Aの坪単価: 100万円 ÷ 50坪 = 20,000円/坪

- 物件Bの坪単価: 108万円 ÷ 60坪 = 18,000円/坪

となり、広さあたりの単価で言えば物件Bの方が割安であることがわかります。このように、坪単価を基準にすることで、コストパフォーマンスを客観的に評価できます。なお、坪単価には共益費が含まれている場合と含まれていない場合があるため、比較する際には条件を揃える注意が必要です。

募集賃料と成約賃料の違い

オフィスを探す際、私たちが目にするポータルサイトや物件資料に掲載されている賃料は「募集賃料」です。これは、オーナーが「この金額で貸したい」と希望している価格であり、いわば定価のようなものです。

一方で、実際にテナントとオーナーの間で交渉が行われ、最終的に合意に至った賃料を「成約賃料」と呼びます。この募集賃料と成約賃料の間には、多くの場合、乖離が存在します。

- レントギャップ: 募集賃料と成約賃料の差額を「レントギャップ」と呼びます。一般的に、交渉によって成約賃料は募集賃料よりも低くなる傾向があります。

- 市況による変動: オフィス市場が貸し手市場(空室率が低く、需要が強い)の時は、オーナー側が強気なためレントギャップは小さくなります。逆に、借り手市場(空室率が高く、需要が弱い)の時は、テナントを確保したいオーナー側が譲歩しやすくなるため、レントギャップは大きくなる傾向があります。

したがって、物件情報に記載されている募集賃料はあくまでスタートラインであり、交渉次第で賃料を下げられる可能性があるということを念頭に置いておくことが重要です。経験豊富な仲介会社は、過去の成約事例や市場動向に基づいた的確な交渉を行ってくれるため、心強いパートナーとなり得ます。

【エリア別】全国主要都市のオフィス家賃相場

オフィスの家賃相場は、エリアによって大きく異なります。ここでは、全国の主要都市におけるオフィスビルの平均的な家賃相場(坪単価)を解説します。これらの数値は、自社のオフィス戦略を立てる上での重要なベンチマークとなります。

なお、ここで示す坪単価は、主に中規模から大規模ビルの「募集賃料」の相場であり、市況や個別の物件条件(グレード、築年数、立地など)によって変動します。実際の成約賃料とは異なる場合がある点にご留意ください。

(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 2024年5月時点の各都市データなど)

| 都市・エリア | 平均坪単価(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 東京・都心5区 | 20,000円~35,000円 | 日本のビジネス中心地。交通アクセス、ブランド力共に最高水準。 |

| 横浜・みなとみらい | 18,000円~25,000円 | 再開発が進む近代的なオフィス街。景観が良い。 |

| 大阪・梅田 | 15,000円~23,000円 | 西日本のビジネスハブ。大規模な複合ビルが多い。 |

| 名古屋・名駅 | 14,000円~22,000円 | 中部地方経済の中心。リニア開業に向けた開発が活発。 |

| 札幌・札幌駅周辺 | 10,000円~16,000円 | 北海道経済の中心。比較的賃料が安定している。 |

| 仙台・仙台駅周辺 | 10,000円~15,000円 | 東北地方の中核都市。支店・営業所の需要が高い。 |

| 福岡・天神 | 13,000円~20,000円 | スタートアップの集積地。アジアへのアクセスが良い。 |

※上記は大規模ビルの募集賃料の目安であり、共益費を含まないケースや、実際の成約賃料とは異なる場合があります。

東京23区の家賃相場

日本の経済活動の中枢である東京23区は、国内で最もオフィス賃料が高いエリアです。その中でも、特にビジネス機能が集中するエリアによって、相場は大きく異なります。

都心5区(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)

東京のビジネスの中心地であり、賃料相場は最も高水準です。2024年5月時点の平均募集賃料坪単価は、20,000円前後から、特にグレードの高いビルでは30,000円を超えることも珍しくありません。

- 千代田区(丸の内・大手町・番町): 日本を代表する大企業や金融機関の本社が集中する、国内最高峰のビジネス街です。圧倒的なステータス性と交通の要衝であることが特徴で、坪単価は30,000円を超えることもあります。

- 中央区(銀座・日本橋・京橋): 歴史ある商業・金融の街であり、伝統と革新が共存しています。銀座エリアは高級ブランドの拠点、日本橋エリアは製薬会社や金融機関が多く集まります。坪単価は25,000円~35,000円が中心です。

- 港区(六本木・赤坂・新橋・虎ノ門): IT企業、外資系企業、メディア関連企業が多く集積しています。大規模な再開発が続き、最新鋭のオフィスビルが次々と誕生しているエリアです。坪単価は23,000円~30,000円台が目安です。

- 新宿区(西新宿): 東京都庁をはじめとする超高層ビル群が象徴的なエリア。IT・通信系から金融、保険まで多様な業種が集まります。ターミナル駅である新宿駅の利便性は絶大です。坪単価は20,000円~28,000円程度です。

- 渋谷区(渋谷・恵比寿): IT・Web関連のベンチャー企業やスタートアップの聖地として知られています。若者文化の発信地でもあり、クリエイティブな人材が集まりやすい環境です。坪単価は22,000円~30,000円台と比較的高水準です。

その他の主要エリア

都心5区に隣接、またはアクセスが良いエリアは、コストを抑えつつ利便性を確保したい企業に人気があります。

- 品川区(品川・五反田): 新幹線の停車駅であり、羽田空港へのアクセスも良好なため、全国に拠点を持つ企業のサテライトオフィスや本社機能が集まります。五反田は近年スタートアップの集積地としても注目されています。坪単価は18,000円~25,000円程度です。

- 豊島区(池袋): 新宿、渋谷と並ぶターミナル駅を持ちながら、坪単価は16,000円~22,000円程度と比較的リーズナブルです。多様な商業施設があり、利便性が高いエリアです。

- 文京区(本郷・後楽園): 東京大学をはじめとする教育機関や医療機関、出版社が多く立地しています。落ち着いた環境が特徴で、坪単価は15,000円~20,000円程度です。

横浜市の家賃相場

横浜市は、東京へのアクセスも良好でありながら、独自のビジネス圏を形成しています。平均募集賃料坪単価は15,000円前後です。

- みなとみらい21地区: 近代的な超高層ビルが立ち並び、景観の良さが魅力です。大手企業の研究開発拠点や本社が集積しています。坪単価は18,000円~25,000円と、横浜市内では最も高い水準です。

- 横浜駅周辺: 複数の鉄道路線が乗り入れるターミナル駅周辺には、商業施設と一体となったオフィスビルが多くあります。交通の利便性を重視する企業に人気です。坪単価は15,000円~20,000円程度です。

- 関内・関外地区: 横浜市役所や神奈川県庁など官公庁が集まるエリア。歴史的な建造物も多く、落ち着いた雰囲気です。坪単価は12,000円~17,000円程度です。

大阪市の家賃相場

西日本の経済の中心である大阪市は、東京に次ぐ規模のオフィス市場を有します。平均募集賃料坪単価は13,000円前後です。

- 梅田エリア(北区): JR大阪駅を中心とした西日本最大のビジネス街。百貨店やホテルを含む大規模な複合開発が進行中で、常に活気があります。坪単価は15,000円~23,000円が中心です。

- 淀屋橋・本町エリア(中央区): 大阪市役所があり、金融機関や商社、製薬会社などが集まる伝統的なビジネス街です。御堂筋沿いには格式の高いビルが並びます。坪単価は13,000円~18,000円程度です。

- 心斎橋・難波エリア(中央区): 商業・観光の中心地ですが、IT企業やクリエイティブ系の小規模オフィスも多く見られます。坪単価は11,000円~16,000円程度です。

- 新大阪エリア(淀川区): 新幹線の停車駅であり、出張が多い企業や広域からのアクセスを重視する企業の拠点として人気です。坪単価は12,000円~17,000円程度です。

名古屋市の家賃相場

中部地方の経済を牽引する名古屋市。特に名古屋駅周辺はリニア中央新幹線の開業を見据えた再開発が活発です。平均募集賃料坪単価は13,000円前後です。

- 名駅エリア(中村区): JR名古屋駅周辺のエリア。超高層ビルが林立し、東海地方の玄関口として大手企業の支社・支店が集まります。坪単価は14,000円~22,000円と市内で最も高いです。

- 伏見エリア(中区): 名駅と栄の中間に位置し、金融機関や繊維商社などが集まるオフィス街です。坪単価は12,000円~16,000円程度です。

- 栄エリア(中区): 名古屋最大の繁華街であり、商業施設と共にオフィスビルも多く立地しています。坪単価は11,000円~15,000円程度です。

札幌市の家賃相場

北海道経済の中心都市である札幌市。オフィス需要は堅調で、特にコールセンターやIT企業のバックオフィスなどの集積が進んでいます。平均募集賃料坪単価は12,000円前後です。

- 札幌駅周辺エリア: JR札幌駅や地下鉄さっぽろ駅を中心としたエリア。北海道新幹線の札幌延伸に向けた再開発が進んでおり、交通利便性が非常に高いです。坪単価は12,000円~18,000円程度です。

- 大通公園エリア: 官公庁や金融機関が集まる中心業務地区。緑豊かな大通公園に面したビルは人気が高いです。坪単価は11,000円~16,000円程度です。

仙台市の家賃相場

東北地方の中核都市である仙台市は、企業の支店経済に支えられています。平均募集賃料坪単価は11,000円前後です。

- 仙台駅周辺エリア: 東北新幹線をはじめとする交通の結節点。駅東口、西口ともに再開発が進み、新しいオフィスビルが増えています。坪単価は11,000円~16,000円程度です。

- 一番町エリア: 官公庁や金融機関、地場企業の本社などが集まる、仙台の伝統的な中心業務地区です。坪単価は10,000円~14,000円程度です。

福岡市の家賃相場

アジアへのゲートウェイとして成長著しい福岡市。国家戦略特区「グローバル創業・雇用創出特区」としてスタートアップ支援に力を入れており、活気のあるオフィス市場が形成されています。平均募集賃料坪単価は14,000円前後です。

- 天神エリア: 商業・ビジネスの中心地。老朽化したビルを建て替える「天神ビッグバン」プロジェクトが進行中で、新しい高機能オフィスビルが次々と供給されています。坪単価は14,000円~20,000円程度です。

- 博多駅周辺エリア: 九州の陸の玄関口。空港へのアクセスも良く、広域展開する企業の拠点として人気が高いエリアです。坪単価は13,000円~19,000円程度です。

その他のエリア(さいたま市・千葉市など)

首都圏においては、コスト削減や職住近接のニーズから、都心から少し離れた中核都市もオフィス移転先の選択肢として注目されています。

- さいたま市(大宮区・浦和区): 複数の新幹線・在来線が乗り入れる大宮駅周辺は、交通の要衝として企業の支店需要が根強いです。坪単価は11,000円~15,000円程度です。

- 千葉市(中央区): 千葉県の行政・商業の中心地。幕張新都心エリアには、研究開発拠点や国際的なコンベンション施設が集積しています。坪単価は10,000円~14,000円程度です。

【人数・坪数別】オフィス家賃相場の目安

オフィスの規模を考える際、最も基本的な指標となるのが「従業員数」です。必要な面積と、それにかかるおおよその家賃を把握することは、移転計画の第一歩です。ここでは、従業員数とそれに伴う必要坪数、そしてエリアに応じた家賃の目安をシミュレーションします。

一般的に、従業員一人あたりに必要なオフィス面積は、2坪から3坪が目安とされています。これには、執務スペースだけでなく、会議室や通路、リフレッシュスペースなどの共用部も含まれます。ここでは、一人あたり3坪と仮定して計算します。

| 人数 | 想定坪数(1人3坪換算) | 都心5区の家賃目安(月額) | その他の主要都市の家賃目安(月額) |

|---|---|---|---|

| 1~5人 | 5~15坪 | 10万円~45万円 | 5万円~30万円 |

| 6~10人 | 18~30坪 | 36万円~90万円 | 18万円~60万円 |

| 11~20人 | 33~60坪 | 66万円~180万円 | 33万円~120万円 |

| 21~40人 | 63~120坪 | 126万円~360万円 | 63万円~240万円 |

※坪単価を都心5区:20,000円~30,000円、その他主要都市:10,000円~20,000円と仮定して算出。共益費は別途考慮が必要です。

1~5人(5~15坪)の場合

創業期のスタートアップや、士業(弁護士、会計士など)の事務所、サテライトオフィスなどがこの規模に該当します。

- 必要な坪数: 5坪~15坪

- 家賃相場(月額):

- 東京・都心5区: 坪単価20,000円~30,000円と仮定すると、約10万円~45万円。

- その他主要都市(大阪・名古屋など): 坪単価10,000円~20,000円と仮定すると、約5万円~30万円。

この規模のオフィスを探す場合、通常の賃貸オフィスビルでは面積が小さすぎて適切な区画が見つかりにくいことがあります。そのため、以下のような選択肢も有効です。

- 小規模オフィスビル: 1フロアが比較的小さく、10坪前後の区画を提供しているビル。

- レンタルオフィス・サービスオフィス: 個室ブースを月単位で契約できるサービス。初期費用が安く、会議室や複合機が共用で使えるメリットがあります。

- コワーキングスペース: フリーアドレス席や固定席を契約する形態。他の利用者との交流が生まれる可能性もあります。

コストを最優先するなら、通常の賃貸オフィスよりもサービスオフィスの方が初期投資を抑えられますが、長期的に見ると坪単価は割高になる傾向があるため、事業の成長計画に合わせて検討することが重要です。

6~10人(18~30坪)の場合

事業が軌道に乗り始め、従業員が増えてきた成長期のベンチャー企業などがこの規模に当てはまります。このフェーズになると、最低限の会議スペースが必要になってきます。

- 必要な坪数: 18坪~30坪

- 家賃相場(月額):

- 東京・都心5区: 坪単価20,000円~30,000円と仮定すると、約36万円~90万円。

- その他主要都市: 坪単価10,000円~20,000円と仮定すると、約18万円~60万円。

この規模になると、賃貸オフィスビルの選択肢がぐっと増えてきます。20坪~30坪台の区画は、多くのビルで供給されており、需要も高いボリュームゾーンです。

物件選びのポイントは、執務スペースに加えて、4~6名程度の会議室を設置できるレイアウトが可能かどうかを確認することです。また、従業員のエンゲージメントを高めるために、小さなリフレッシュスペースを設けることも検討したいところです。この段階から、自社のカルチャーを反映したオフィス作りを意識し始めると良いでしょう。

11~20人(33~60坪)の場合

中小企業や、大企業の一部門の移転などがこの規模に該当します。組織として機能するための空間設計がより重要になってきます。

- 必要な坪数: 33坪~60坪

- 家賃相場(月額):

- 東京・都心5区: 坪単価20,000円~30,000円と仮定すると、約66万円~180万円。

- その他主要都市: 坪単価10,000円~20,000円と仮定すると、約33万円~120万円。

50坪前後の広さがあれば、複数の会議室や役員室、まとまったリフレッシュスペースなど、多様な空間を設けることが可能になります。この規模の移転では、ビルのグレードや設備も重要な選定基準となります。来客が増えることを見越して、エントランスの雰囲気やビルの格も考慮に入れる企業が多くなります。

また、従業員が増えることで、空調が個別かセントラルか、トイレの数や清潔さ、エレベーターの待ち時間といった、ハード面の快適性が従業員満足度に直結してくるため、内見時には細かくチェックすることが求められます。

21~40人(63~120坪)の場合

事業が安定・拡大期に入った中堅企業や、本社のフロア増床などがこの規模に相当します。100坪を超える規模になると、ワンフロアを丸ごと借りる「1フロア1テナント」も視野に入ってきます。

- 必要な坪数: 63坪~120坪

- 家賃相場(月額):

- 東京・都心5区: 坪単価20,000円~30,000円と仮定すると、約126万円~360万円。

- その他主要都市: 坪単価10,000円~20,000円と仮定すると、約63万円~240万円。

1フロア1テナントには、セキュリティの高さや、他テナントに気兼ねなく自由にレイアウトできるといった大きなメリットがあります。企業のブランディングをオフィス空間全体で表現することも可能です。

この規模になると、月々の賃料負担も相当な額になるため、経営的な視点での意思決定が不可欠です。単なるコストとしてではなく、人材獲得や生産性向上、企業文化醸成のための「投資」としてオフィスを捉え、長期的な視点で物件を選定することが成功の鍵となります。BCP(事業継続計画)の観点から、ビルの耐震性能や非常用電源の有無なども重要なチェックポイントとなるでしょう。

オフィス家賃相場の推移と今後の見通し

オフィス家賃は常に一定ではなく、経済状況や社会情勢の変化を受けて変動します。過去の推移を理解し、今後の見通しを立てることは、最適なタイミングでオフィス移転を行うための重要な戦略となります。ここでは、家賃相場の変動を読み解くための指標や、近年の市場動向、そして今後の予測について解説します。

家賃相場を正しく読むためのポイント

オフィス市場の動向を分析する際には、主に「空室率」と「賃料」という2つの指標が用いられます。これらは密接な関係にあり、両者の動きをセットで見ることで、市場の需給バランスを正確に把握できます。

空室率と賃料の関係

空室率とは、都市やエリア全体のオフィスビルの総ストック面積のうち、空室となっている面積の割合を示す指標です。この空室率と賃料には、シーソーのような関係があります。

- 空室率の低下 → 賃料の上昇: オフィスを借りたい企業(需要)が、貸し出されているオフィス(供給)を上回っている状態です。オーナーはテナントを選べる立場になるため、強気な賃料設定が可能になり、賃料は上昇傾向となります。これは「貸し手市場」と呼ばれます。

- 空室率の上昇 → 賃料の下落: オフィスの供給が需要を上回っている状態です。オーナーは空室を埋めるために、賃料を下げたり、フリーレント(後述)を付けたりといったインセンティブを提供する必要が出てくるため、賃料は下落傾向となります。これは「借り手市場」と呼ばれます。

一般的に、空室率5%が需給の均衡点(健全な水準)とされており、これを下回ると賃料上昇圧力が高まり、上回ると下落圧力が高まると言われています。

ビルのグレード別の動向

市場全体の動向だけでなく、ビルのグレード別に動向を見ることが重要です。経済状況によって、Aグレード、Bグレード、Cグレードのビルで、空室率や賃料の動きが異なることがあるからです。

- 好景気時: 企業はより良い労働環境やブランドイメージを求め、Aグレードビルへの移転・増床意欲が高まります。そのため、Aグレードビルの空室率が急速に低下し、賃料上昇を牽引する傾向があります。

- 景気後退期: 企業はコスト削減を優先し、AグレードビルからBグレードビルへ、BグレードビルからCグレードビルへと移転する「下方への移転(フライト・トゥ・クオリティの逆)」が起こることがあります。

- 近年の傾向: 働き方の多様化により、必ずしも都心の一等地のAグレードビルに固執せず、交通の便が良く、比較的賃料が手頃なBグレードビルや、リノベーションされた築古ビルを選ぶ企業も増えています。立地や機能性によっては、Bグレード以下のビルでも需要が底堅く推移するなど、市場の二極化が進む傾向が見られます。

主要都市のオフィス家賃・空室率の推移

近年のオフィス市場は、新型コロナウイルスの影響を大きく受けました。

- 2020年~2021年: リモートワークの急速な普及により、企業のオフィス戦略が見直され、解約や縮小移転が相次ぎました。これにより、長らく低水準で推移していた主要都市の空室率は上昇に転じ、平均賃料も下落基調となりました。特に東京の都心5区では、空室率が1%台から6%台まで急上昇し、平均賃料も12ヶ月以上連続で下落しました。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ)

- 2022年~現在: 経済活動の再開や出社回帰の動きが本格化するにつれて、オフィス需要は回復基調にあります。特に、立地が良く、質の高い大規模ビル(Aグレードビル)への需要は底堅く、空室率の改善や賃料の下落に歯止めがかかっています。一方で、築年数が古く、立地が劣るビルでは依然として空室が目立つなど、ビル間での二極化が鮮明になっています。2023年以降に竣工した都心部の大型再開発ビルが、高稼働率でスタートしていることも、市場の回復を裏付けています。

例えば、東京ビジネス地区(都心5区)の平均賃料は、2020年8月から下落が続きましたが、2023年後半には底打ちの兆しが見え始め、2024年に入ってからはわずかながら上昇に転じる月も見られるようになっています。これは、企業がアフターコロナの働き方として、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークを定着させる中で、コミュニケーションや協業を促進する場としてのオフィスの価値を再認識し始めたことが背景にあると考えられます。

今後のオフィス市場の見通し

今後のオフィス市場は、プラス要因とマイナス要因が混在し、エリアやビルのグレードによってまだら模様の展開となる可能性が高いと見られています。

- プラス要因(賃料上昇・空室率低下に繋がる要素):

- 堅調な企業業績と出社回帰: 経済が回復基調を維持し、企業業績が向上すれば、増床や拡張移転の需要が高まります。

- 都心部での大規模再開発: 東京の虎ノ門・麻布台、八重洲、大阪のうめきた2期など、魅力的な大規模再開発が新たな需要を創出し、周辺エリアの相場を押し上げる可能性があります。

- 人材獲得競争の激化: 優秀な人材を惹きつけるため、より快適で魅力的なオフィス環境への投資を重視する企業が増加しています。

- マイナス要因(賃料下落・空室率上昇に繋がる要素):

- ハイブリッドワークの定着: リモートワークの定着により、従業員一人あたりの必要面積が減少し、オフィス面積の最適化(縮小)を進める動きは継続すると見られます。

- 大量供給の懸念: 2025年にかけて、主要都市ではオフィスビルの新規供給が続く予定です。これが需要を上回った場合、空室率の上昇圧力となる可能性があります。

- 建築費の高騰と人手不足: 建築コストの上昇や建設業界の人手不足が、新規開発の遅延や中止に繋がり、将来的な供給量に影響を与える可能性があります。

総括すると、交通利便性に優れた都心部のAグレードビルや、環境性能の高いサステナブルなビルへの需要は引き続き堅調に推移し、賃料も底堅く、あるいは緩やかに上昇すると予測されます。一方で、駅から遠い、設備が古いといった競争力の低いビルは、テナント獲得に苦戦し、賃料の下落や二極化がさらに進む可能性があります。企業にとっては、自社の働き方のビジョンを明確にし、それに合致したオフィスを戦略的に選択する重要性が、ますます高まっていくでしょう。

オフィス家賃の相場を調べる方法

自社に適したオフィスの家賃相場を把握するためには、能動的に情報を収集する必要があります。主な方法として、「不動産情報サイトでの検索」と「仲介会社への問い合わせ」の2つが挙げられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、両者をうまく組み合わせることが、効率的で納得のいく物件探しに繋がります。

不動産情報サイトで検索する

インターネット上の事業用不動産情報サイト(ポータルサイト)を利用するのは、最も手軽で基本的な情報収集方法です。

- メリット:

- 手軽さ: パソコンやスマートフォンがあれば、時間や場所を問わずに、いつでも物件情報を検索できます。

- 網羅性: 複数のエリアや条件の物件を横断的に比較検討でき、市場の全体像や大まかな相場観を養うのに非常に役立ちます。

- 匿名性: 氏名や連絡先を登録せずに情報を閲覧できるため、まだ移転が具体的でない初期段階の情報収集に適しています。

- デメリット:

- 情報の鮮度と正確性: 掲載されている情報は必ずしも最新とは限りません。すでに申し込みが入っている「おとり広告」の可能性もゼロではありません。

- 募集賃料のみ: サイトに掲載されているのは、あくまでオーナーの希望価格である「募集賃料」です。実際の「成約賃料」や、賃料交渉の余地については分かりません。

- 非公開物件の情報がない: 市場に出回っている物件の中には、オーナーの意向などにより、一般のサイトには公開されていない「非公開物件」が多数存在します。サイト検索だけでは、これらの優良物件にアクセスすることはできません。

【具体的な活用法】

まずはポータルサイトで、希望するエリア、面積、予算などの条件で検索してみましょう。複数の物件情報を見ることで、「このエリアのこのくらいの広さだと、坪単価は大体〇〇円くらいだな」という肌感覚を掴むことができます。これは、後の仲介会社とのやり取りや、経営層への報告の際に非常に役立ちます。あくまで「相場観を養うためのツール」と割り切って活用するのが賢明です。

仲介会社に問い合わせる

ある程度希望条件が固まってきたら、事業用不動産を専門に扱う仲介会社に問い合わせることを強くおすすめします。

- メリット:

- 非公開物件の情報: 仲介会社は、サイトには掲載されていない独自の非公開物件情報を多数保有しています。自社の希望にぴったりの、思わぬ掘り出し物が見つかる可能性があります。

- リアルで専門的な情報: 最新の市場動向、エリアごとの詳細な分析、類似物件の成約事例といった、専門家ならではのリアルな情報を提供してくれます。これは、ポータルサイトでは決して得られない価値です。

- 交渉のプロ: 家賃やフリーレント、契約条件など、オーナー側との交渉を代行してくれます。個人で交渉するよりも、有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 手間と時間の削減: 物件のリストアップから内見の手配、契約書類の確認、各種手続きまで、煩雑な業務をトータルでサポートしてくれるため、担当者は本来の業務に集中できます。

- デメリット:

- コミュニケーションコスト: 担当者との打ち合わせや連絡など、コミュニケーションに時間と手間がかかります。

- 担当者の質: 担当者の知識や経験、相性によって、提案の質が左右されることがあります。

【仲介会社選びのポイント】

良い仲介会社と出会うことが、オフィス移転の成否を分けると言っても過言ではありません。以下の点を参考に、信頼できるパートナーを選びましょう。

- 事業用不動産の専門性: 住居用ではなく、オフィスや店舗といった事業用不動産を専門に扱っているか。

- 実績と情報網: 希望するエリアでの取引実績が豊富か。独自のネットワークを持っているか。

- 担当者の対応: レスポンスが早く、こちらの要望を的確に理解し、メリットだけでなくデメリットも正直に伝えてくれるか。

はじめから1社に絞らず、複数の仲介会社に相談し、提案内容や担当者の対応を比較検討することをおすすめします。異なる視点からの提案を受けることで、より多角的に物件を評価できるようになります。

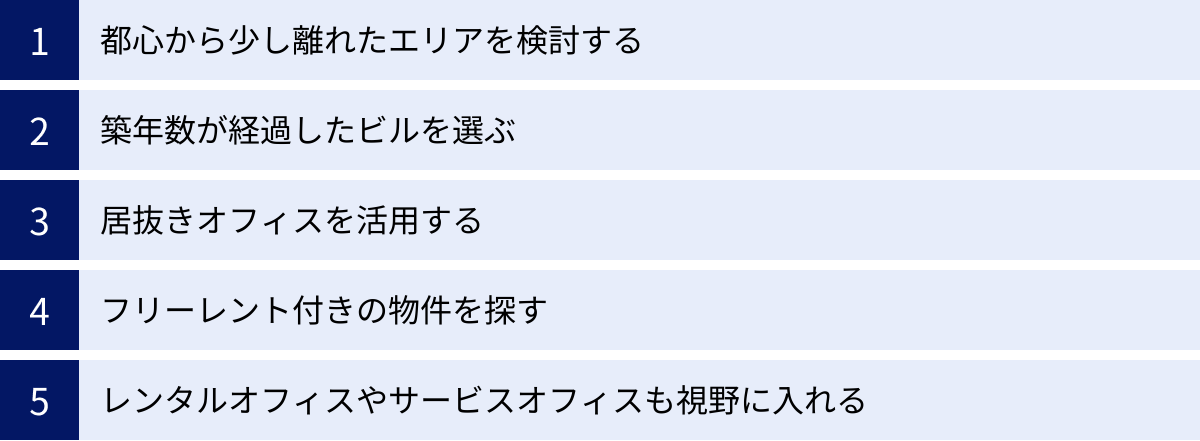

オフィス家賃を安く抑える5つの方法

事業運営において、固定費であるオフィス家賃はできるだけ抑えたいものです。しかし、ただ安いだけの物件を選ぶと、生産性の低下や従業員満足度の低下を招きかねません。ここでは、オフィスの質を大きく損なうことなく、賢くコストを削減するための5つの具体的な方法を紹介します。

① 都心から少し離れたエリアを検討する

前述の通り、オフィス賃料はエリアによって大きく異なります。都心の一等地から電車で一駅、二駅離れるだけで、坪単価が数千円、場合によっては1万円以上も安くなることは珍しくありません。

- 具体例:

- 東京で「渋谷」にこだわりたい場合でも、少し視野を広げて「池袋」や「五反田」を検討する。

- 大阪で「梅田」を希望しているなら、「新大阪」や「江坂」も候補に入れる。

- 名古屋で「名駅」を探しているなら、「伏見」や「金山」も見てみる。

このように、ブランドイメージの高い中心駅から少しエリアをずらすだけで、同等グレードのビルをかなり割安な賃料で借りられる可能性があります。

もちろん、その際には従業員の通勤の利便性や通勤手当の変動、主要な取引先へのアクセスなどを総合的に勘案する必要があります。しかし、リモートワークが普及した現代においては、必ずしも全員が毎日都心に出社する必要はないかもしれません。自社の働き方に合わせて、最適な立地を柔軟に再検討してみましょう。

② 築年数が経過したビルを選ぶ

新築や築浅のビルは魅力的ですが、その分賃料は高額です。一方で、築年数が20年以上経過したビルは、賃料が比較的安価に設定されていることが多く、コスト削減の大きな狙い目となります。

「古いビルは設備が心配…」と感じるかもしれませんが、近年は築古ビルでも大規模なリノベーションを実施している物件が増えています。

- リノベーション物件のメリット:

- エントランスやトイレ、給湯室といった共用部が新しくなっている。

- 空調設備やインターネット回線が最新のものに更新されている。

- 内装が現代的なデザインに一新されている。

- 耐震補強工事が実施されている場合もある。

こうした物件は、新築同様の快適なオフィス環境を、周辺の新築相場よりもかなり低い賃料で手に入れられる可能性があるため、積極的に探す価値があります。内見の際には、リノベーションの範囲や設備の更新状況をしっかりと確認しましょう。

③ 居抜きオフィスを活用する

居抜きオフィスとは、前のテナントが使用していた内装、什器(デスク、椅子、パーテーションなど)、設備をそのまま引き継いで入居する物件のことです。

- メリット:

- 初期費用の大幅な削減: 通常、オフィス移転で最も大きなコストの一つが内装工事費と什器購入費です。これらをほぼゼロに抑えられるため、初期投資を劇的に圧縮できます。

- 入居までの期間短縮: 内装工事が不要なため、契約後、短期間で業務を開始できます。

- デメリット:

- レイアウトの制約: 自社の希望するレイアウトやデザインと合わない場合があります。

- 設備の劣化: 引き継いだ什器や設備が劣化していたり、故障したりするリスクがあります。

- 原状回復義務の複雑化: 退去時に、どこまでを自分の責任で回復させるべきか、契約内容を詳細に確認する必要があります。

スタートアップ企業や、コストを最優先したい企業にとって、居抜きオフィスは非常に魅力的な選択肢です。ただし、引き継ぐ内装や設備が自社の事業や働き方に合っているかを慎重に見極めることが重要です。

④ フリーレント付きの物件を探す

フリーレントとは、契約開始後の一定期間(1ヶ月~6ヶ月程度が一般的)の賃料が無料になる契約形態のことです。

- メリット:

- 初期費用の軽減: 入居当初の数ヶ月間、賃料負担がないため、その分を内装工事費や引越し費用に充てることができます。

- 二重家賃の回避: 現在のオフィスの解約予告期間と、新しいオフィスの契約開始時期が重なってしまう場合でも、フリーレント期間があれば、家賃の二重払いの負担をなくしたり、軽減したりできます。

空室期間が長引いているビルや、大量の新規供給があったエリアなどで、テナントを早期に確保したいオーナーがフリーレントを付けて募集することがあります。

ただし、注意点もあります。フリーレント付きの契約には、多くの場合「短期解約違約金」の条項が含まれています。これは、定められた期間(例:2年)以内に解約した場合、無料になった期間の賃料相当額を違約金として支払うというものです。また、フリーレントの対象は月額賃料のみで、共益費は対象外となるのが一般的です。月々の賃料が少し高くても、長期のフリーレントが付くことで、トータルの支払いコストは安くなる場合もあります。目先の無料期間だけでなく、契約期間全体での総支払額で判断することが肝心です。

⑤ レンタルオフィスやサービスオフィスも視野に入れる

特に10名以下の少人数での起業や、期間限定のプロジェクトチームの拠点としては、通常の賃貸オフィスにこだわらず、より柔軟な選択肢を検討するのも有効です。

- レンタルオフィス・サービスオフィスの特徴:

- 初期費用が安い: 保証金が不要か、賃料の1~2ヶ月分と非常に安価です。

- すぐに利用可能: デスクやインターネット環境が整っており、契約後すぐに業務を開始できます。

- 共用設備が充実: 会議室、ラウンジ、複合機、受付サービスなどを共用で利用できます。

- 柔軟な契約期間: 1ヶ月単位での契約が可能な場合も多く、事業規模の変動に柔軟に対応できます。

デメリットとしては、一人あたりのスペースが狭いことや、長期的に利用した場合の坪単価が通常の賃貸オフィスよりも割高になる傾向があることです。

企業の成長フェーズやプロジェクトの性質に合わせて、これらのサービスを一時的な拠点として活用し、事業が拡大した段階で本格的な賃貸オフィスに移転するというステップを踏むのも、非常に賢い戦略と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、オフィスビルの家賃相場について、その基礎知識から主要都市の具体的なデータ、コストを抑える方法まで、網羅的に解説してきました。

オフィスの家賃は、単一の要因で決まるものではありません。「エリア・立地」「ビルのグレード」「築年数」「設備」「契約面積」「経済状況」といった様々な要素が複雑に絡み合い、形成されています。そして、その相場を比較するための共通言語が「坪単価」です。広告に掲載されている「募集賃料」と、実際に契約に至る「成約賃料」には差があることも、交渉を進める上で重要な知識となります。

全国の主要都市に目を向けると、東京の都心5区を筆頭に、大阪、名古屋、福岡といった各都市のビジネス中心地が高い賃料水準を維持しています。一方で、同じ都市内でもエリアを少しずらすだけで、コストパフォーマンスの良い物件が見つかる可能性も十分にあります。自社の従業員数から必要な坪数を算出し、具体的な家賃シミュレーションを行うことで、より現実的な予算計画を立てることができるでしょう。

オフィス市場は、コロナ禍を経て大きな変革期にあります。リモートワークの普及という大きな流れの中で、出社回帰の動きも見られ、市場の先行きはプラスとマイナスの両要因が混在しています。確実なのは、立地やグレードによる市場の二極化が今後さらに進むということです。

最適なオフィスを選ぶためには、まず自社の事業計画、求める働き方、そしてかけられる予算を明確に定義することが何よりも重要です。その上で、不動産情報サイトで広く情報を集めて相場観を養い、最終的には事業用不動産を専門とする仲介会社に相談し、非公開物件や専門的な情報を含めた提案を受けることをお勧めします。

都心から少し離れたエリアの検討、リノベーションされた築古ビルの活用、居抜きオフィスやフリーレントといった選択肢も視野に入れることで、コストを抑えつつも満足度の高いオフィス移転を実現できるはずです。

オフィスは、単なる「働く場所」ではありません。企業の文化を育み、生産性を高め、優秀な人材を惹きつけるための重要な「経営資源」です。本記事で得た知識を羅針盤として、ぜひ貴社の未来を拓く、最適なオフィス選びに繋げてください。