店舗の開業や移転を考える上で、最も重要な要素の一つが「物件の賃料」です。賃料は事業の収益性を直接左右する固定費であり、その水準がビジネスの成否を分けると言っても過言ではありません。しかし、店舗物件の賃料相場は、住居用の物件とは異なり、立地や業種、物件の条件など様々な要因が複雑に絡み合って決まるため、その適正価格を判断するのは容易ではありません。

「このエリアの家賃はどれくらいが妥当なのだろう?」「提示された賃料は本当に適正価格なのだろうか?」といった疑問は、多くの開業希望者が抱える共通の悩みです。適切な賃料相場を把握しないまま契約を進めてしまうと、将来的に経営を圧迫する大きなリスクを抱え込むことになりかねません。

この記事では、これから店舗物件を探す方や、現在の賃料に疑問を感じている方に向けて、店舗物件の賃料相場が決まる仕組みから、具体的な調査方法、適正家賃の判断基準までを網羅的に解説します。さらに、見落としがちな消費税の扱いや、有利に交渉を進めるためのポイントについても詳しく掘り下げていきます。

本記事を通じて、客観的な根拠に基づいた物件選びと、自信を持った賃料交渉が可能になり、事業成功の確かな土台を築くための一助となることを目指します。

目次

店舗物件の賃料相場が決まる仕組み

店舗物件の賃料は、単一の基準で決まるわけではなく、複数の要素が複雑に絡み合い、最終的な価格が形成されます。これらの要素を理解することは、賃料相場を正しく把握し、物件の価値を適正に評価するための第一歩です。ここでは、賃料相場を決定づける主要な4つの仕組みについて詳しく解説します。

立地(エリア・駅からの距離など)

立地は、店舗物件の賃料を決定する最も重要な要素です。同じような広さや設備の物件であっても、立地が違えば賃料は数倍、場合によっては数十倍も変わることがあります。

まず、大まかなエリア(都心部か郊外か)が賃料水準を大きく左右します。一般的に、東京都心部や各地方の主要都市の中心市街地など、商業活動が活発で人口が集中するエリアは賃料が高くなります。これは、高い集客力が見込めるため、それだけ物件の価値が高いと判断されるからです。

次に重要なのが、最寄り駅からの距離です。特に日本では駅を中心として街が発展しているため、「駅徒歩〇分」という指標は非常に重視されます。駅からの距離が近いほど、通勤・通学客や乗り換え客など多くの人の目に触れる機会が増え、集客上有利になるため賃料は高騰します。一般的に、徒歩1分と5分では坪単価が数千円から1万円以上変わることも珍しくありません。

さらに、人通りの多さ(通行量)も重要な判断基準です。大通りに面しているか、一本裏の路地に入っているか、また平日と休日、昼と夜で人流がどう変化するかも賃料に影響します。例えば、オフィス街であれば平日の昼間は人通りが多くても、夜間や休日は閑散とすることがあります。逆に、繁華街や住宅街に近い商店街では、休日や夜間に人出が増える傾向があります。自店のターゲット顧客がどの時間帯に活動する層なのかを考慮し、立地を選ぶ必要があります。

物件の視認性、つまり「見つけやすさ」や「目立ちやすさ」も賃料に反映されます。交差点の角にある「角地」は二方向から人の目に付くため、通常の物件よりも賃料が1~2割程度高く設定されることが一般的です。1階にある「路面店」は、通行人の目に直接触れ、気軽に入店しやすいため、集客力が最も高く、同じ建物内の2階以上のフロアや地下階に比べて格段に賃料が高くなります。

物件の条件(広さ・階数・設備など)

立地と並んで賃料に大きな影響を与えるのが、物件そのものが持つ物理的な条件です。

物件の広さ(面積)は、賃料総額を決定する基本的な要素です。当然ながら、面積が広くなるほど賃料総額は高くなります。しかし、「坪単価(1坪あたりの賃料)」で比較すると、広い物件ほど単価が割安になる傾向があります。 これは、小規模な物件の方が需要の裾野が広く、市場で動きやすいため、単価が高めに設定されることがあるからです。

物件の所在階数も極めて重要です。前述の通り、不特定多数の集客が最も見込める1階の路面店が最も賃料が高く設定されます。 2階以上のフロアは「空中階」と呼ばれ、専用の階段やエレベーターでのアプローチが必要になるため、視認性や入店のハードルが上がり、賃料は安くなります。地下階も同様に、地上からのアクセスが限られるため賃料は割安になる傾向がありますが、隠れ家的な雰囲気を演出したいバーや高級レストランなど、特定の業態には好まれることもあります。エレベーターの有無、特に大型の荷物を搬入する必要がある業種や、バリアフリーを重視する業態にとっては、賃料だけでなく実用面でも重要なチェックポイントです。

物件の設備の状態も賃料を左右します。物件は大きく分けて「スケルトン」と「居抜き」の2種類があります。

- スケルトン物件: 建物の構造体(コンクリートなど)がむき出しの状態で、内装や設備が何もない物件。賃料は比較的安めに設定されることが多いですが、内装工事や厨房設備、空調、給排水、電気・ガスなどのインフラ整備に多額の初期費用がかかります。

- 居抜き物件: 前のテナントが使用していた内装や設備がそのまま残された物件。初期投資を大幅に抑えられるメリットがある反面、それらの設備が「造作」として評価され、賃料が高めに設定されたり、契約時に「造作譲渡料」が必要になったりします。

特に飲食店の場合、重飲食(火を使い、煙や強い匂いが出る業態)が可能かどうかは大きなポイントです。重飲食には大容量の排気ダクトや給排水設備、十分な電気容量やガス容量が必須であり、これらが設置可能な物件は限られるため、希少価値から賃料が高くなる傾向にあります。

その他、築年数や建物の構造(耐震性など)も評価対象です。新しい物件や、新耐震基準を満たした堅牢な建物は、安全性や信頼性の面から評価が高く、賃料も高めに設定されます。

周辺の環境

物件の周辺環境が、どのような客層を呼び込み、どのようなビジネスに適しているかも賃料に影響を与えます。

例えば、周辺エリアの特性が自店のコンセプトと合致しているかは非常に重要です。高級ブランド店が立ち並ぶエリアに大衆向けの居酒屋を出店しても、客層が合わず苦戦する可能性が高いでしょう。オフィス街、学生街、住宅街、繁華街、商店街など、その街の持つ「色」を理解し、ターゲット顧客が多く集まる場所を選ぶ必要があります。大型の商業施設やランドマークとなる建物の近くは、それ自体が集客装置となるため、賃料が高くなる傾向があります。

競合店の存在も無視できません。周辺に同じ業種の店舗がどれくらいあるかによって、戦略は大きく変わります。競合がひしめくエリアは、それだけその業態の需要が高い証拠とも言えますが、一方で激しい価格競争や顧客の奪い合いに巻き込まれるリスクも高まります。逆に競合が全くないエリアは、独占的な市場を築ける可能性がありますが、そもそもその業態の需要が存在しない「不毛の地」である可能性も考慮しなければなりません。

また、将来的な街の発展性も賃料に織り込まれることがあります。近隣で再開発計画が進んでいる、新しい鉄道路線が開通する予定があるといった情報は、将来的な人口増加や通行量の増加を見込ませるため、現在の状況以上に賃料が高く設定される要因となります。契約前には、自治体の都市計画などを確認しておくことも有効です。

周辺エリアの需要と供給のバランス

最終的に、賃料は経済の基本原則である「需要と供給のバランス」によって決定されます。

特定のエリアに出店したいと考える事業者(需要)が、そのエリアで募集されている空き物件の数(供給)を上回れば、希少価値が生まれ、貸主市場となって賃料は上昇します。逆に、人気のないエリアや、景気後退で撤退する店舗が増え、空き物件(供給)が出店希望者(需要)を上回れば、借主市場となり、貸主は空室を埋めるために賃料を下げざるを得なくなります。

この需給バランスは、社会情勢や経済動向によっても変動します。例えば、インバウンド観光客の増加は、観光地の物販店や飲食店の需要を高め、賃料を押し上げる要因になります。一方で、リモートワークの普及は、都心部のオフィス街における飲食店の需要を変化させ、賃料相場に影響を与える可能性があります。

このように、店舗物件の賃料は、立地、物件条件、周辺環境というミクロな要因と、経済全体の需給バランスというマクロな要因が掛け合わさって形成されています。 これらの仕組みを理解することで、提示された賃料の背景を読み解き、より戦略的な物件探しを進めることができるのです。

店舗物件の賃料相場を調べる4つの方法

適正な賃料で物件を契約するためには、まずそのエリアの賃料相場を正確に把握することが不可欠です。しかし、店舗物件の情報は住居用に比べて閉鎖的であり、正しい情報を得るには工夫が必要です。ここでは、賃料相場を調べるための具体的な4つの方法を、それぞれのメリット・デメリットと共に詳しく解説します。

| 調査方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 不動産情報サイト | 手軽に広範囲の情報を無料で閲覧でき、相場観の初期把握に有効。 | 掲載は募集賃料であり成約賃料ではない。非公開の優良物件は含まれない。 |

| 地域に詳しい不動産会社 | 非公開物件の情報や地域の生きた情報、過去の成約事例に基づいた精度の高い相話観が得られる。 | 会社により得意不得意がある。1社だけの情報では偏る可能性がある。 |

| 周辺店舗・同業オーナー | 実際の運営コストや集客状況など、極めてリアルな情報が得られる可能性がある。 | 直接的な質問は難しく、関係構築に時間と配慮が必要。情報に主観が混じることも。 |

| 専門の賃料評価会社 | 客観的で信頼性の高い評価レポートが得られ、賃料交渉の強力な根拠資料になる。 | 費用が発生する。個人の小規模な開業準備ではハードルが高い場合がある。 |

① 不動産情報サイトで類似物件を検索する

最も手軽で、多くの人が最初に行うのが、インターネットの不動産情報サイトを利用する方法です。事業用物件を専門に扱うポータルサイトなどで、希望するエリア、広さ、業種などの条件で検索すれば、現在募集中の物件情報を一覧で確認できます。

メリット:

- 手軽さ: いつでもどこでも、スマートフォンやPCから気軽に情報を収集できます。

- 網羅性: 複数のサイトを横断的に見ることで、広範囲の募集物件を比較検討でき、大まかな相場観を掴むのに役立ちます。

- 比較の容易さ: 同じエリアで、広さや階数が違うと賃料がどう変わるかなど、条件を変えながらシミュレーションすることで、相場形成の要因を肌で感じることができます。

デメリットと注意点:

- 募集賃料と成約賃料の乖離: サイトに掲載されているのは、あくまで貸主が希望する「募集賃料」です。実際の契約時には交渉によって賃料が下がることが多く、最終的な「成約賃料」とは差があることを理解しておく必要があります。掲載価格を鵜呑みにせず、あくまで参考価格として捉えましょう。

- 非公開物件の存在: 条件の良い優良物件や、貸主が公に募集をかけたがらない物件は、サイトには掲載されず、不動産会社を通じて非公開で取引されることが少なくありません。サイトの情報が市場の全てではないと認識することが重要です。

- 情報の粒度: サイトの情報だけでは、その地域のリアルな人流や客層、周辺の雰囲気までは分かりません。必ず現地に足を運び、自分の目で確認する「現地調査」と組み合わせることが不可欠です。

この方法は、あくまで相場観を養うための第一歩と位置づけ、次に紹介する方法と組み合わせて精度を高めていくことが賢明です。

② 地域に詳しい不動産会社に相談する

より精度の高い情報を得るためには、事業用不動産を専門に扱う、地域に密着した不動産会社に相談することが最も効果的です。彼らは、単なる物件情報の仲介者ではなく、その地域のビジネス環境を知り尽くしたプロフェッショナルです。

メリット:

- 非公開物件の情報: 不動産会社は、インターネットには出回らない「非公開物件」の情報を多数保有しています。貸主からの信頼が厚い不動産会社にしか依頼されない、掘り出し物の物件に出会える可能性があります。

- 精度の高い相場観: 彼らは過去の膨大な成約事例データを基に、募集賃料ではなく、実際の成約賃料に基づいたリアルな相場観を持っています。提示された物件の賃料が適正かどうか、客観的なアドバイスをもらえます。

- 地域の生きた情報: そのエリアの人口動態、人流の変化、競合店の出退店情報、再開発計画など、データだけでは読み取れない「生きた情報」を提供してくれます。これは、事業計画の精度を高める上で非常に有益です。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件の交渉を代行してくれるため、知識や経験がなくても安心して任せられます。

不動産会社の選び方のポイント:

- 事業用物件の専門性: 住居用賃貸をメインに扱っている会社ではなく、店舗やオフィスなど「事業用不動産」に特化した会社を選びましょう。ウェブサイトの取扱物件などを見れば判断できます。

- 地域への精通度: 全国展開の大手も良いですが、特定のエリアに深く根ざした地元の不動産会社は、その地域ならではの貴重な情報を持っていることが多いです。

- 複数社への相談: 1社だけの情報に頼ると、情報が偏ったり、特定の物件を強く勧められたりする可能性があります。必ず2~3社に相談し、多角的な視点から情報を集めることが、最良の物件を見つけるための鍵となります。

③ 周辺の店舗や同業のオーナーにヒアリングする

もし可能であれば、出店を希望するエリアの周辺店舗や、同じ業種のオーナーから直接話を聞くことは、非常に価値のある情報収集方法です。

メリット:

- 究極のリアル情報: 実際にその場所でビジネスを営んでいる人からの情報は、何よりもリアルです。インターネットや不動産会社からは得られない、実際の売上、集客の状況、客層、運営コスト、クレームの有無など、「経営者の生の声」を聞ける可能性があります。

- 賃料以外の情報収集: 近隣の治安、地域住民との関係、町内会や商店街のルールなど、ビジネスを円滑に進める上で重要な、賃料以外の情報も得られるかもしれません。

デメリットと注意点:

- コミュニケーションへの配慮: 最も注意すべき点です。いきなり訪問して「ここの家賃はいくらですか?」と尋ねるのは、極めて失礼であり、相手を警戒させてしまいます。まずは客として何度も通い、顔を覚えてもらうなど、時間をかけて良好な関係を築くことが大前提です。

- 情報の主観性: 得られる情報は、あくまでそのオーナー個人の経験や主観に基づいています。成功しているオーナーは楽観的な話をし、苦戦しているオーナーは悲観的な話をするかもしれません。一つの意見として参考にしつつ、客観的なデータと照らし合わせることが重要です。

- アプローチの難しさ: 関係構築には時間とコミュニケーション能力が求められます。地域の商工会議所や経営者の集まり、セミナーなどに参加して、自然な形で人脈を広げていくのも一つの方法です。

ハードルは高いですが、もし実現できれば、事業計画を根底から見直すほどの貴重な情報が得られる可能性を秘めた方法です。

④ 専門の賃料評価会社に依頼する

これは、より専門的で客観的な評価が必要な場合に利用する方法です。不動産鑑定士などが所属する専門の会社に依頼し、対象物件の適正賃料を評価したレポートを作成してもらいます。

メリット:

- 客観性と信頼性: 公的な資格を持つ専門家が、近隣の取引事例や収益性、立地条件などを多角的に分析して適正賃料を算出するため、その評価は非常に客観的で信頼性が高いです。

- 強力な交渉材料: この評価レポートは、賃料交渉の際に極めて強力な根拠資料となります。 特に、既存店舗の賃料が相場より高いと感じ、減額交渉を行う際などに大きな効力を発揮します。

デメリットと注意点:

- 費用: 当然ながら、専門家への依頼には費用がかかります。評価の難易度や物件の規模にもよりますが、数十万円単位のコストが必要になることもあります。

- 利用シーンの限定: 個人の小規模な店舗が新規で出店する場合、費用対効果を考えると、この方法を選択するケースは少ないかもしれません。どちらかというと、法人契約の大型物件や、前述の賃料減額交渉、立ち退き交渉といった、よりシビアな場面で活用されることが多いです.

これらの4つの方法を、自身の状況やフェーズに合わせて組み合わせることで、賃料相場の精度は飛躍的に高まります。まずはサイトで大枠を掴み、不動産会社で具体的な情報を得て、現地調査で肌感覚を確かめる、という流れが王道と言えるでしょう。

賃料相場の比較に必須の「坪単価」とは

店舗物件を探し始めると、必ず「坪単価」という言葉に出会います。これは、異なる物件の賃料水準を客観的に比較・評価するための非常に重要な指標です。総額の賃料だけを見ていては、物件の本当の価値や割安・割高感を見誤ってしまう可能性があります。ここでは、坪単価の基礎知識とその計算方法について詳しく解説します。

坪単価の基礎知識

坪単価とは、文字通り「1坪あたりの月額賃料」のことを指します。坪(つぼ)は日本独自の面積の単位で、1坪は約3.3平方メートル(㎡)に相当します。畳2枚分がおおよそ1坪の広さだとイメージすると分かりやすいでしょう。

なぜ、物件比較に坪単価が必須なのでしょうか。それは、広さが異なる物件の賃料を、同じ基準で比較するためです。

例えば、ここに2つの物件があったとします。

- 物件A: 月額賃料 30万円 / 広さ 30坪(約99㎡)

- 物件B: 月額賃料 25万円 / 広さ 20坪(約66㎡)

月額賃料の総額だけを見ると、物件Bの方が5万円安いため、お得に感じるかもしれません。しかし、ここで坪単価を計算してみると、全く違う側面が見えてきます。

- 物件Aの坪単価: 30万円 ÷ 30坪 = 10,000円/坪

- 物件Bの坪単価: 25万円 ÷ 20坪 = 12,500円/坪

坪単価で比較すると、実は物件Aの方が1坪あたり2,500円も割安であることが分かります。もし、20坪の広さで十分なのであれば物件Bも選択肢になりますが、「このエリアの相場」を考える上では、物件Aの坪単価10,000円がより基準に近い可能性が高いと推測できます。このように、総額の安さに惑わされず、坪単価で物件の「単価」を比較することが、適正な相場観を養う上で不可欠なのです。

不動産情報サイトや不動産会社からの資料を見る際は、必ず坪単価が記載されているかを確認し、記載がなければ自分で計算してみましょう。同じエリアの複数の物件の坪単価をリストアップしていくと、その地域の賃料相場の「基準値」が見えてきます。

一つ注意点として、坪単価を計算する際の「月額賃料」に、共益費や管理費を含むか含まないかで結果が変わってきます。比較する際は、「賃料のみ」で比較するのか、「賃料+共益費」で比較するのか、必ず条件を統一するように心がけましょう。一般的には、総支払額である「賃料+共益費」で計算した方が、より実態に近い比較ができます。

坪単価の計算方法

坪単価の計算は非常にシンプルです。計算式さえ覚えてしまえば、誰でも簡単に算出できます。

基本的な計算式は以下の通りです。

坪単価 = 月額賃料 ÷ 物件の坪数

物件情報には、面積が坪数ではなく平米(㎡)で記載されていることがほとんどです。その場合は、まず平米を坪数に換算する必要があります。

坪数への換算式:

- 面積(㎡) × 0.3025 = 坪数 (より正確な計算)

- 面積(㎡) ÷ 3.305785 = 坪数 (こちらも同様に正確)

- 面積(㎡) ÷ 3.3 = 坪数 (簡易的な計算)

一般的には「㎡に0.3025を掛ける」と覚えておけば問題ありません。

それでは、具体的な計算例を見てみましょう。

【例】月額賃料が45万円(税抜)、共益費が5万円(税抜)、面積が100㎡の物件

Step1:計算の基となる総賃料を決定する

まず、共益費を含めるかどうかを決めます。今回は、毎月の総支払額を基準とするため、共益費を含んだ金額で計算します。

総賃料 = 45万円 + 5万円 = 50万円

Step2:面積(㎡)を坪数に換算する

次に、100㎡を坪数に直します。

100㎡ × 0.3025 = 30.25坪

Step3:坪単価を計算する

最後に、総賃料を坪数で割ります。

500,000円 ÷ 30.25坪 = 約16,528円/坪

この物件の坪単価は、約16,528円であると算出できました。この数値を、同エリアの他の物件の坪単価と比較することで、この物件が相場に対して割高なのか、割安なのか、あるいは妥当な水準なのかを客観的に判断できます。

計算する際の注意点として、物件資料に記載されている面積が「専有面積」なのか「延床面積」なのかを確認することも重要です。通常は、テナントが排他的に使用できる「専有面積」を基に計算します。また、面積の表示には「壁心(かべしん・へきしん)計算」と「内法(うちのり)計算」があり、壁心計算の方が面積が少し大きくなります。登記簿上の面積は内法計算ですが、不動産広告では壁心計算が用いられるのが一般的です。厳密な比較が必要な場合は、面積の算出基準も確認すると良いでしょう。

坪単価という共通のモノサシを持つことで、感覚的な判断から脱却し、データに基づいた論理的な物件評価が可能になります。 これは、賃料交渉の際にも強力な武器となるため、ぜひマスターしておきましょう。

適正家賃の判断基準は「家賃比率」

周辺の賃料相場を把握し、坪単価で物件を比較検討した上で、次に取り組むべきは「その賃料が自分の事業にとって本当に支払える範囲内なのか」という、より経営的な視点での判断です。どんなに好立地で魅力的な物件でも、賃料負担が重すぎて利益が出なければ、事業を継続することはできません。その判断基準となるのが「家賃比率」という指標です。

家賃比率は売上予測の10%以内が目安

家賃比率とは、月間の売上高に対して、月額の家賃(賃料+共益費)が占める割合のことです。この比率が、事業の収益性を測る上で非常に重要なバロメーターとなります。

一般的に、健全な店舗経営を維持するための家賃比率は、「売上予測の10%以内」が安全圏の目安とされています。なぜ10%なのでしょうか。それは、店舗運営にかかるコスト構造を考えれば理解できます。

特に飲食店を例に取ると、コストは大きく以下のように分類されます。

- FLコスト: FはFood(原材料費)、LはLabor(人件費)を指します。このFLコストの合計を売上の60%以内に抑えるのが、利益を出すためのセオリーとされています。

- 家賃: これを売上の10%と仮定します。

- その他経費: 水道光熱費、広告宣伝費、消耗品費、通信費、減価償却費など。これらがおおよそ15%~20%かかります。

これらのコストを合計すると、60%(FL) + 10%(家賃) + 15%(その他) = 85% となり、残りの15%が営業利益として手元に残ります。もし家賃比率が15%に上昇すると、利益は10%に減少します。さらに20%にもなれば、利益はわずか5%となり、売上が少しでも落ち込めば即赤字に転落する、非常にリスクの高い経営状態に陥ってしまいます。

もちろん、この「10%」という数字は絶対的なものではありません。

- 利益率の高い業種(例:専門的なサービス業など): 12%~15%程度まで許容できる場合もあります。

- 薄利多売の業種(例:低価格帯の物販店など): 7%~8%以下に抑える努力が求められます。

- 広告宣伝効果の高い立地: 一等地に出店することで、広告費をかけなくても高い集客が見込める場合、その浮いた広告費分を家賃に上乗せして考えるという戦略もあります。

重要なのは、自社のビジネスモデルと収益構造を正確に理解した上で、目標とすべき家賃比率を主体的に設定することです。その上で、候補物件の賃料がその比率に収まるかどうかを厳しくチェックする必要があります。「憧れのエリアだから」「物件が素敵だから」といった感情的な理由で、この基準を安易に緩めてしまうことは、将来の経営破綻に直結する危険な判断と言えるでしょう。

家賃比率の計算方法

家賃比率の計算式は非常にシンプルです。

家賃比率(%) = {月額家賃(賃料+共益費) ÷ 月間売上予測} × 100

この計算で最も難しく、そして最も重要なのが「月間売上予測」の精度です。希望的観測や甘い見通しで売上を過大に予測してしまうと、家賃比率は低く見え、誤った判断を下してしまいます。

売上予測を立てる際は、以下のような計算式を用いて、具体的な数値を積み上げていくことが重要です。(飲食店の場合)

月間売上予測 = (客単価 × 席数 × 満席率 × 回転数) × 営業日数

各項目をより現実的なものにするためのポイントは以下の通りです。

- 客単価: 想定するメニュー構成から、平均的な顧客一人が支払う金額を算出します。周辺の競合店の価格帯も参考にします。

- 席数: 物件の図面から、有効に使える客席数を割り出します。保健所の指導基準なども考慮する必要があります。

- 満席率: 常に満席になることはありえません。ランチタイム、ディナータイム、平日、休日など、時間帯や曜日によって変動することを考慮し、現実的な数値を設定します(例:ピーク時80%、アイドルタイム30%など)。

- 回転数: 1つの席が、営業時間内に何回顧客の入れ替わりで使われるかを示します。滞在時間の長い業態(カフェ、レストラン)は低く、短い業態(ラーメン店、牛丼店)は高くなります。

- 営業日数: 定休日を除いた、1ヶ月の実質的な営業日数を設定します。

【シミュレーション例】

ある候補物件の家賃が月額33万円(税込)だったとします。目標家賃比率を10%に設定した場合、この物件を借りるために必要な月間売上はいくらになるでしょうか。

必要な月間売上 = 33万円 ÷ 10% (0.1) = 330万円

次に、この「月商330万円」という数字が、あなたの事業計画と立地条件で本当に達成可能なのかを検証します。

- 客単価:1,500円

- 席数:25席

- 営業日数:25日

この条件で月商330万円を達成するために必要な、1日あたりの客数と回転数を計算してみます。

- 1日の売上目標:330万円 ÷ 25日 = 13.2万円

- 1日に必要な客数:13.2万円 ÷ 1,500円 = 88人

- 必要な回転数:88人 ÷ 25席 = 約3.5回転

この結果を見て、「この立地で、毎日平均して3.5回転させることは現実的か?」を自問自答します。周辺の人通り、競合の状況、自店のコンセプトの強さを冷静に分析し、達成可能だと確信が持てるのであれば、この物件は「適正」と判断できます。もし「3.5回転はかなり厳しい」と感じるのであれば、その物件はあなたの事業規模に対して「割高」であり、見送るか、あるいは賃料交渉で目標額まで下げる必要がある、という結論になります。

このように、家賃比率は、物件の賃料相場と自身の事業計画を結びつけ、持続可能な経営が可能かどうかを判断するための、極めて実践的な指標なのです。

【業種別】店舗物件の賃料相場の目安

店舗物件の賃料は、出店する業種によっても求められる条件が大きく異なり、それが相場にも反映されます。ここでは、代表的な3つの業種「飲食店」「物販店・小売店」「美容室・サロン」について、それぞれの特徴と賃料相場の傾向を解説します。

なお、ここで示す坪単価はあくまで一般的な目安です。都心の一等地と地方都市、駅前と郊外では数倍の差が生じるため、参考値としてご覧ください。

| 業種 | 主な特徴と物件の要件 | 賃料(坪単価)の傾向 |

|---|---|---|

| 飲食店 | 重飲食は排気・給排水・ガス容量等の設備が必須。1階路面店の人気が非常に高い。 | 店舗業種の中で最も高額になる傾向。立地や設備条件による価格差が非常に大きい。 |

| 物販店・小売店 | ブランドイメージに合う立地・外観が重要。商品を陳列するスペースと在庫を保管するバックヤードが必要。 | 飲食店に次いで高額な傾向。商業施設内か路面店か、大通り沿いか裏通りか等で大きく変動。 |

| 美容室・サロン | 給排水設備は必要だが、飲食店ほど大掛かりではないことが多い。Web集客が中心のため、空中階でも成立しやすい。 | 1階路面店にこだわらなければ、比較的賃料を抑えやすい。内装にこだわる分、賃料は低めを狙う傾向。 |

飲食店

飲食店は、店舗ビジネスの中でも特に物件の条件が厳しく問われる業種であり、それが賃料相場に大きく影響します。

特徴と物件の要件:

飲食店は、提供する料理の種類によって「軽飲食」と「重飲食」に大別されます。

- 軽飲食: カフェやバーなど、火をあまり使わず、煙や強い匂いが出にくい業態。

- 重飲食: 焼肉、中華、ラーメン、揚げ物など、強い火力や多くの油を使い、煙や匂いが大量に発生する業態。

重飲食の場合、大容量の排気ダクト、グリストラップ(油水分離槽)の設置、十分な給排水設備、そして大容量の電気・ガスが必須となります。これらの設備を後から設置するのは困難、あるいは不可能な物件も多く、元々「重飲食可」となっている物件は希少価値が高く、賃料も高騰する傾向にあります。

立地に関しては、不特定多数の通行人を集客しやすい1階路面店が圧倒的な人気を誇り、賃料も最も高くなります。 特にランチ営業が主体の業態や、テイクアウトを併設する店舗にとって、視認性と入店のしやすさは売上に直結します。

一方で、2階以上の空中階や地下階は賃料が割安になります。これらは、口コミや評判で顧客が 찾아くる「目的来店型」の業態(隠れ家的なバー、専門性の高いレストランなど)に向いています。

賃料相場の目安:

飲食店の賃料は、立地と設備条件によって天井知らずと言えるほど変動します。

- 都心一等地(銀座、新宿、渋谷など): 坪単価 30,000円~100,000円超も珍しくない。

- 都心部(主要駅周辺): 坪単価 20,000円~50,000円程度。

- 郊外・地方都市の中心部: 坪単価 10,000円~30,000円程度。

また、「居抜き物件」を選ぶか「スケルトン物件」を選ぶかも大きなポイントです。居抜きは初期の設備投資を抑えられますが、前の店のイメージを引きずったり、設備の老朽化リスクがあったりします。スケルトンは内装の自由度が高い反面、莫大な初期費用がかかります。

物販店・小売店

アパレル、雑貨、コンビニエンスストア、ドラッグストアなど、物品を販売する業種です。

特徴と物件の要件:

物販店では、ブランドや商品のイメージと、店舗の立地・内外装が合致していることが非常に重要です。例えば、高級アパレルブランドであれば洗練された街並みの一等地に、オーガニック食品店であれば健康志向の住民が多いエリアになど、ターゲット顧客のペルソナと街の特性を一致させる必要があります。

商品を魅力的に見せるための陳列スペースと、在庫を保管するためのバックヤード(倉庫スペース)のバランスも重要です。バックヤードが狭すぎると在庫管理に苦労し、広すぎると販売スペースを圧迫してしまいます。

立地としては、飲食店同様に人通りの多い路面店が人気ですが、ファッションビルやショッピングセンター、百貨店といった商業施設内のテナントとして出店するケースも非常に多いです。施設自体の集客力に期待できる反面、営業時間や定休日、内装デザインなどに施設のルールが適用される場合があります。

賃料相場の目安:

物販店の賃料も立地に大きく左右され、飲食店に次いで高水準となることが多いです。

- 都心一等地(表参道、代官山など): 坪単価 30,000円~80,000円程度。

- 主要な商業エリア: 坪単価 20,000円~60,000円程度。

- 商店街や郊外のロードサイド: 坪単価 10,000円~25,000円程度。

特にアパレルなどのファッション関連業種は、流行の移り変わりが激しいため、長期契約のリスクを考慮した上で賃料を判断する必要があります。

美容室・サロン

美容室、ネイルサロン、エステティックサロン、リラクゼーションサロンなどのサービスを提供する業種です。

特徴と物件の要件:

美容室ではシャンプー台のための給排水設備が、エステサロンではシャワー設備や複数の個室が必要になるなど、業態に応じた設備が求められます。しかし、飲食店(特に重飲食)ほど大掛かりな工事は不要なケースが多く、物件選びの自由度は比較的高めです。

この業種の最大の特徴は、Web予約やSNS、紹介などによる「目的来店」の顧客が中心である点です。そのため、必ずしも通行人の視認性が高い1階路面店にこだわる必要がありません。むしろ、2階以上の空中階を選ぶことで賃料を大幅に抑え、その分を内装デザインや広告宣伝費、あるいは技術やサービスの向上に投資する、という戦略が一般的です。落ち着いた空間を提供するため、大通りの喧騒から離れた静かな立地をあえて選ぶケースもあります。

賃料相場の目安:

空中階を選べるという特性から、飲食店や物販店と比較すると賃料相場は抑えやすい傾向にあります。

- 都心部(空中階): 坪単価 15,000円~40,000円程度。

- 郊外・地方都市(空中階): 坪単価 8,000円~20,000円程度。

ただし、1階の路面店で高い集客を目指す場合は、物販店などと同程度の賃料水準になります。美容室・サロンは、リラックスできる空間作りが顧客満足度に直結するため、内装にこだわるオーナーが多く、初期の内装工事費が高額になりがちです。そのため、月々の固定費である賃料は、可能な限り低く抑えるという経営判断が重要になります。

賃料以外に必要となる初期費用・固定費

店舗物件の契約にあたっては、月々の賃料以外にも、契約時にまとまった「初期費用」と、毎月発生する「固定費」がかかります。これらを正確に把握し、資金計画に織り込んでおかなければ、開業早々に資金ショートに陥る危険性があります。住居用物件の感覚でいると、その金額の大きさに驚くことになるでしょう。

保証金・敷金

保証金・敷金は、賃料の滞納や、テナントが物件に与えた損害の修繕(原状回復)費用を担保するために、契約時に貸主(オーナー)に預け入れるお金です。これは店舗物件の初期費用の中で最も大きな割合を占める項目の一つです。

相場:

住居用物件の敷金が賃料の1~2ヶ月分であるのに対し、店舗物件の保証金は賃料の6ヶ月~10ヶ月分が一般的です。業種や物件によっては12ヶ月分以上を求められることもあります。例えば、賃料50万円の物件なら、300万円~500万円の保証金が必要になる計算です。これは、事業用物件の方が内装の造作などで原状回復に費用がかかることや、事業の浮き沈みによる賃料滞納リスクが住居用より高いと見なされているためです。

償却(敷引き):

保証金・敷金は預け金なので、原則として退去時に返還されます。しかし、店舗物件の契約には「償却(しょうきゃく)」または「敷引き(しきびき)」という特約が付いていることがほとんどです。これは、契約期間にかかわらず、保証金の中から一定割合(例:20%)または一定額(例:賃料の2ヶ月分)が無条件で差し引かれ、返還されないというものです。この償却分は、礼金と同様の性質を持つコストとして認識しておく必要があります。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してもらうことに対する謝礼として貸主に支払うお金です。保証金・敷金とは異なり、退去時に返還されることは一切ありません。

相場:

賃料の1ヶ月~2ヶ月分が一般的です。最近では競争力の確保のために「礼金ゼロ」をうたう物件も増えてきていますが、まだまだ慣習として残っています。保証金・敷金に比べれば少額ですが、純粋なコストとして資金計画に含める必要があります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件を紹介し、契約手続きを仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。

相場:

この金額は、宅地建物取引業法によって上限が「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。(参照:e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 第四十六条)

法律上は貸主と借主から合計で賃料の1ヶ月分が上限ですが、商慣習として借主が全額を負担するケースがほとんどです。これも返還されないコストです。

共益費・管理費

共益費・管理費は、廊下、エレベーター、トイレ、建物の外壁など、共用部分の清掃や維持管理、メンテナンスのために必要な費用です。

これは初期費用ではなく、毎月、賃料と一緒に支払う固定費です。物件を探す際には、表示されている賃料だけでなく、必ず共益費・管理費の金額も確認し、「賃料+共益費」の合計額を月々のランニングコストとして捉える必要があります。家賃比率や坪単価を計算する際も、この合計額をベースにすると、より実態に即した判断ができます。

造作譲渡料(居抜き物件の場合)

造作譲渡料(ぞうさくじょうと料)は、「居抜き物件」を契約する際に発生する可能性のある費用です。これは、前のテナントが設置した内装、厨房設備、空調、什器などを、次のテナントが引き継いで使用する権利を買い取るためのお金です。支払う相手は、貸主ではなく、前のテナント(または物件を管理する不動産会社)となります。

メリット・デメリット:

造作譲渡料は数十万円から数百万円に及ぶこともあり、大きな出費となります。しかし、ゼロから内装や設備を揃える(スケルトンから工事する)場合に比べれば、初期投資を大幅に抑えられ、開業までの期間を短縮できるという大きなメリットがあります。

一方で、設備の所有権は自分に移るため、その後の故障やメンテナンスの責任は全て自分で負うことになります。また、レイアウトの自由度が低く、前の店のイメージを払拭しにくいというデメリットも考慮する必要があります。

これらの初期費用を合計すると、賃料50万円の物件を契約する場合、保証金(10ヶ月分/500万円)+礼金(1ヶ月分/50万円)+仲介手数料(1ヶ月分/55万円)+前家賃(1ヶ月分/55万円)=合計660万円といった具合に、賃料の1年分以上の現金が一時に必要になることも珍しくありません。これに加えて内装工事費や運転資金も必要になるため、余裕を持った資金計画が事業の生命線となります。

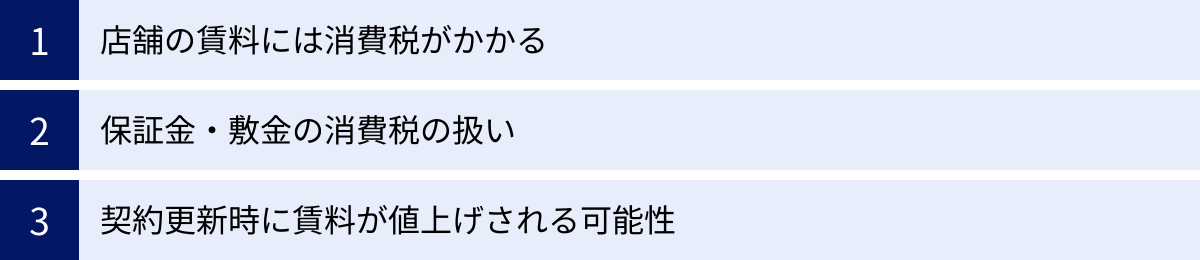

店舗物件の賃料に関する注意点

店舗物件の契約を進める上では、賃料の金額以外にも、税金の扱いや将来的なリスクなど、見落としてはならない重要な注意点がいくつか存在します。これらの点を事前に理解しておくことで、予期せぬ出費やトラブルを避けることができます。

店舗の賃料には消費税がかかる

住居用の家賃との最も大きな違いの一つが、消費税の扱いです。事業目的で借りる店舗やオフィスの賃料は、原則として消費税の課税対象となります。(参照:国税庁 No.6455 土地の貸付け、事務所の貸付け)

これは資金計画において非常に重要なポイントです。例えば、月額賃料が「30万円」と表示されている場合、実際に支払う金額は消費税10%を加えた「33万円」になります。年間で見れば、36万円もの差額が発生します。

物件情報サイトや不動産会社からの資料では、賃料が税抜価格で表示されていることが多いため、必ず税込価格で総支払額を計算する癖をつけましょう。家賃比率を計算する際も、この税込価格をベースにしなければ、正確な収益シミュレーションはできません。「家賃比率は売上の10%以内」という目安を考える際も、消費税を含んだ実質的な家賃で判断することが不可欠です。

消費税がかからないケース

原則として課税対象ですが、例外的に消費税がかからないケースも存在します。

- 貸主が免税事業者である場合: 課税売上高が1,000万円以下の免税事業者である貸主からの賃料には、消費税はかかりません。ただし、2023年10月から開始されたインボイス制度により、貸主が適格請求書発行事業者として登録した場合は課税事業者となるため、契約前に貸主の事業者区分を確認することが望ましいです。

- 土地の賃料: 建物ではなく、土地そのもの(更地、駐車場など)の賃料は非課税です。

- 契約上の用途が居住用である場合: 契約書で「居住用」として借りている物件の家賃は非課税です。しかし、それを無断で事業用に使用することは契約違反にあたり、発覚した場合は契約解除や違約金を請求されるリスクがあるため、絶対に行うべきではありません。

保証金・敷金の消費税の扱い

賃料だけでなく、初期費用として支払う保証金・敷金の消費税の扱いも複雑で注意が必要です。

まず、保証金・敷金そのものは、将来返還される「預り金」という性質のため、消費税はかかりません(不課税取引)。 300万円の保証金を預けても、その300万円に対して消費税が上乗せされることはありません。

しかし、ここで注意すべきなのが前述の「償却」される部分です。契約によって返還されないことが確定している償却金(敷引き)は、「資産の譲渡等の対価」と見なされ、消費税の課税対象となります。

【具体例】

- 賃料:月額50万円(税抜)

- 保証金:600万円(12ヶ月分)

- 契約内容:退去時に保証金の20%を償却する

この場合、

- 保証金総額の600万円自体には消費税はかかりません。

- 償却される金額は、600万円 × 20% = 120万円 です。

- この償却金120万円に対して、消費税10%(12万円)が課税されます。

契約時にこの償却金分の消費税を支払う必要があるのか、あるいは退去時の精算で差し引かれるのかは契約内容によって異なりますが、いずれにせよコストとして発生することを認識しておく必要があります。

契約更新時に賃料が値上げされる可能性

店舗物件の賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。

- 普通借家契約: 契約期間が満了しても、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。貸主が更新を拒絶するには「正当事由」が必要となり、借主の権利が強く保護されています。日本の事業用賃貸借では、こちらが一般的です。

- 定期借家契約: 契約期間が満了すると、更新されることなく契約は確定的に終了します。契約を継続するには、貸主・借主双方の合意の上で「再契約」が必要です。

問題となるのは、主に「普通借家契約」における契約更新時です。貸主は、近隣の同種の物件の賃料相場が上昇した場合や、固定資産税などの税金が増額した場合などを理由に、賃料の値上げを請求する権利があります(借地借家法第32条)。

もちろん、借主は一方的な値上げ要求をそのまま受け入れる義務はありません。まずは当事者間での話し合い(交渉)となりますが、合意に至らない場合は、簡易裁判所での調停や、最終的には訴訟に発展する可能性もゼロではありません。

このような将来的なリスクを避けるためには、以下の点が重要です。

- 契約書の内容を精査する: 契約締結時に、賃料の改定に関する条項(「〇年間は賃料を改定しない」といった特約の有無など)を注意深く確認する。

- 貸主との良好な関係: 日頃から貸主や管理会社と良好なコミュニケーションを保っておくことが、いざという時の円満な交渉に繋がります。

- 周辺相場の継続的な把握: 開業後も、自店のエリアの賃料相場がどのように推移しているかを定期的にチェックしておくことで、値上げ要求が妥当なものかどうかを判断する材料になります。

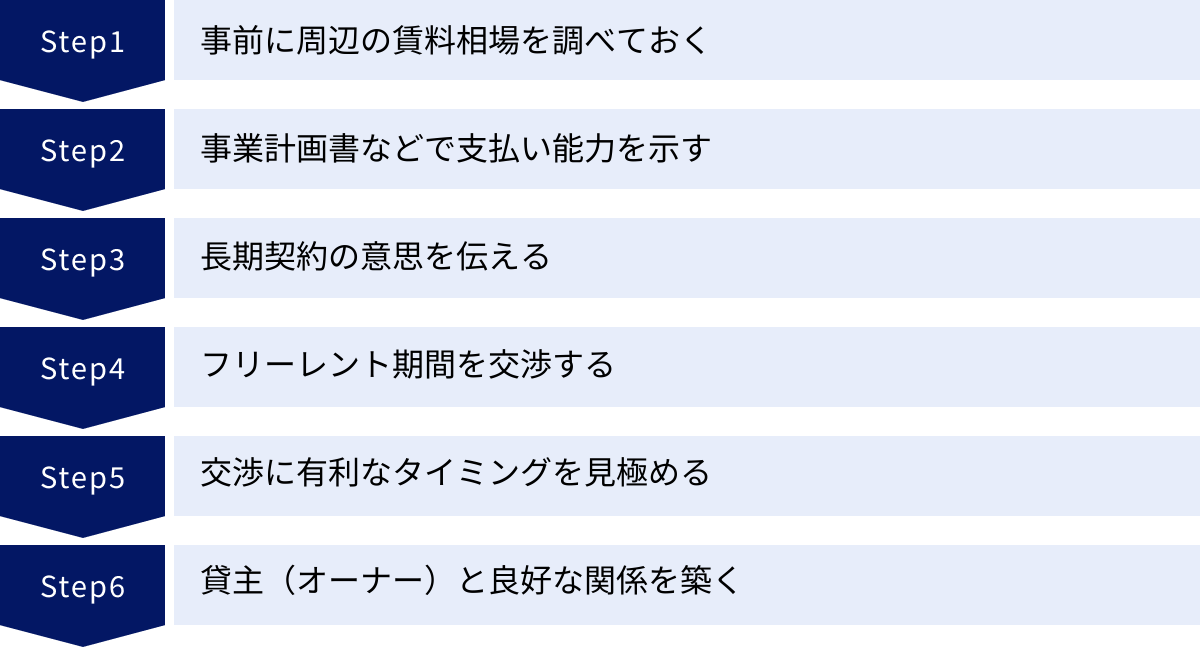

賃料交渉を成功させるための6つのポイント

希望の物件が見つかったら、次はいよいよ契約条件の交渉です。特に賃料は毎月発生する最大の固定費であるため、たとえ月々1万円でも引き下げることができれば、年間で12万円、5年で60万円ものコスト削減に繋がります。賃料交渉は単なる「値切り」ではなく、貸主(オーナー)に自らを優良な借主として認めてもらい、双方にとって納得のいく条件を見出すためのコミュニケーションです。ここでは、交渉を成功に導くための6つのポイントを解説します。

① 事前に周辺の賃料相場を調べておく

賃料交渉において、最も重要なのが客観的な根拠を示すことです。「なんとなく高い気がする」「もう少し安くしてほしい」といった感情論や漠然としたお願いでは、貸主を納得させることはできません。

交渉に臨む前に、本記事で解説した方法(不動産情報サイト、不動産会社からの情報収集など)を用いて、候補物件の周辺エリアにある類似物件の情報を徹底的にリサーチします。

- 類似物件の坪単価はいくらか?

- 階数や築年数、設備が同程度の物件の賃料は?

- 候補物件の坪単価が、相場と比べてどの程度高いのか?

これらの情報を整理し、「〇〇という物件は坪単価△△円ですが、こちらの物件は□□円と、相場より少し高めの設定のようです。つきましては、相場に合わせて坪単価△△円に近い、月額〇〇円でお借りすることはできませんでしょうか」といった形で、具体的な数字を挙げて交渉することが極めて有効です。これにより、あなたの要求が単なる我儘ではなく、市場調査に基づいた合理的な提案であることが伝わります。

② 事業計画書などで支払い能力を示す

貸主が最も恐れているのは、「賃料の滞納」と「短期間での撤退」です。この不安を払拭し、「この人に貸せば、長期間にわたって安定的に賃料を支払ってくれるだろう」という信頼感を与えることが、交渉の土台となります。

そのための最も強力なツールが「事業計画書」です。

- どのようなコンセプトで、どのような顧客をターゲットにするのか。

- 綿密な売上予測と収益シミュレーション。

- 開業に必要な自己資金と借入金の状況。

- 経営者の経歴や実績。

これらの内容が具体的にまとめられた質の高い事業計画書を提示することで、あなたの事業に対する本気度と、計画性、そして何よりも「支払い能力」を証明することができます。口頭で「頑張ります」と言うよりも、説得力が格段に増します。特に、個人で初めて開業する場合や、実績の少ない若手経営者にとっては、信頼を得るための必須アイテムと言えるでしょう。

③ 長期契約の意思を伝える

貸主にとって、空室期間は一円の収益も生まない「最大のリスク」です。そのため、できるだけ長く借りてくれるテナントを好むのは当然です。

交渉の際に、「この場所で腰を据えて、最低でも5年、10年と事業を継続していきたい」という長期的なビジョンを伝えることは、貸主に大きな安心感を与えます。短期で出ていかれて、また新しいテナントを探す手間とコスト、そして空室リスクを考えれば、多少賃料を下げてでも長期で安定した借主を確保したい、と考える貸主は少なくありません。

契約書に「〇年間の契約」と明記することを条件に、賃料の減額を提案するのも有効な戦略です。ただし、これは借主側にも「その期間は借り続ける」というコミットメントが求められるため、自身の事業計画と照らし合わせ、慎重に判断する必要があります。

④ フリーレント期間を交渉する

フリーレントとは、入居後の一定期間(例:1~3ヶ月間)、賃料が無料になるという契約条件です。

賃料そのものの減額は、貸主にとって将来にわたる継続的な減収に繋がるため、交渉のハードルが高い場合があります。特に、同じ建物内に他のテナントがいる場合、特定のテナントだけ賃料を下げると不公平感が出てしまうため、応じにくいという事情もあります。

そのような場合に有効なのが、フリーレントの交渉です。店舗を開業する際、契約から実際のオープンまでには内装工事や各種許認可の申請などで、1~2ヶ月の準備期間が必要です。この期間は、売上が一切立たないにもかかわらず、賃料だけが発生するため、開業者の資金繰りを大きく圧迫します。

そこで、「内装工事に2ヶ月かかる見込みですので、その間の2ヶ月分をフリーレントにしていただけないでしょうか」と交渉します。貸主にとっては、賃料単価を維持したまま、一時的なサービスで契約を決められるというメリットがあります。借主にとっては、開業前の最も苦しい時期のキャッシュアウトを抑えられるため、双方にとってWin-Winの落としどころになる可能性が高い、非常に有効な交渉術です。

⑤ 交渉に有利なタイミングを見極める

交渉の成否は、タイミングにも左右されます。

一般的に、不動産業界の閑散期(2月~3月の繁忙期明け、梅雨の時期、8月の夏枯れ時期など)は、物件を探す人が減るため、貸主側もテナント付けに焦りを感じやすくなります。このような時期は、交渉に応じてもらいやすい傾向があります。

また、物件が長期間空室になっている場合も狙い目です。数ヶ月以上も借り手が見つからない物件は、貸主にとって大きな悩みの種です。一日でも早く空室を埋めたいという心理が働くため、多少条件を譲歩してでも契約をまとめたいと考える可能性が高まります。物件の募集開始時期などを不動産会社に確認してみると良いでしょう。

⑥ 貸主(オーナー)と良好な関係を築く

最終的に、交渉は人と人とのコミュニケーションです。高圧的な態度で無理な要求をしたり、相手の立場を考えずに自分の主張ばかりを押し通そうとしたりすれば、交渉は決裂してしまうでしょう。

大切なのは、貸主の立場や懸念を理解し、敬意を払う姿勢です。そして、「この場所で事業を成功させたい」というあなたの熱意や、地域に貢献したいという想いを誠実に伝えることが、相手の心を動かすことがあります。

また、間に入ってくれる不動産会社の担当者を味方につけることも非常に重要です。担当者にあなたの事業の魅力や熱意を理解してもらい、「この人なら、オーナーに自信を持って推薦できる」と思ってもらえれば、彼らがオーナーとの間をうまく取り持ち、交渉を有利に進めるための強力なサポートをしてくれるでしょう。信頼できるパートナーとして、不動産会社の担当者とも良好な関係を築くことを心がけましょう。

まとめ

店舗物件の賃料は、事業の収益性を左右する最も重要なコストの一つです。適切な物件を適正な賃料で借りられるかどうかは、ビジネスの持続可能性に直結します。本記事では、そのための知識とノウハウを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 賃料相場の仕組みを理解する: 賃料は、立地、物件の条件(広さ・階数・設備)、周辺環境、そして需要と供給のバランスという複数の要因が絡み合って決まります。この仕組みを理解することが、全ての基本となります。

- 多角的な方法で相場を調査する: 不動産情報サイトでの検索から始め、事業用物件に強い不動産会社への相談、さらには周辺店舗へのヒアリングなど、複数の方法を組み合わせて情報の精度を高めることが重要です。

- 「坪単価」と「家賃比率」をモノサシにする: 物件の価値を客観的に比較するためには「坪単価」が、自身の事業にとってその賃料が支払可能か判断するためには「家賃比率(売上予測の10%以内が目安)」が不可欠です。この2つの指標を使いこなすことが、論理的な物件選びの鍵となります。

- 賃料以外のコストとリスクを把握する: 賃料には消費税がかかること、初期費用として高額な保証金等が必要になること、契約更新時に値上げのリスクがあることなど、見えにくいコストやリスクも事前に把握し、総合的な資金計画を立てることが不可欠です。

- 交渉は準備とコミュニケーションが全て: 賃料交渉は、事前の徹底した相場調査という「客観的な根拠」と、事業計画書で支払い能力と熱意を示す「信頼の構築」が成功の秘訣です。フリーレントの交渉なども視野に入れ、貸主と良好な関係を築きながら、双方にとって納得のいく着地点を目指しましょう。

店舗物件探しは、多くの時間と労力を要する大変な作業です。しかし、このプロセスは、ご自身の事業計画をより深く見つめ直し、成功への解像度を高めていく貴重な機会でもあります。この記事で得た知識を武器に、自信を持って物件探しと賃料交渉に臨み、あなたのビジネスにとって最高のスタートを切るための一助となれば幸いです。