整骨院の開業を成功させるためには、施術技術や知識はもちろんのこと、その土台となる「物件選び」が極めて重要です。立地や広さ、設備といった物理的な要素は、集客力や患者さんの満足度、さらには日々の運営効率にまで直接的な影響を及ぼします。しかし、いざ物件を探し始めると、「どんな基準で選べばいいのか」「法律的な制約はあるのか」「初期費用はどれくらいかかるのか」といった数多くの疑問に直面するでしょう。

この記事では、これから整骨院の開業を目指す方に向けて、物件探しを始める前の準備段階から、法律で定められた基準、具体的な物件選びのポイント、契約前の注意点までを網羅的に解説します。失敗しない物件選びの知識を身につけ、理想の整骨院開業への第一歩を確かなものにしましょう。

目次

整骨院の物件探しを始める前に決めること

理想の物件と出会うためには、やみくもに不動産情報サイトを眺めるのではなく、物件探しを始める前の「準備」が成功の9割を決めると言っても過言ではありません。 なぜなら、これから決める「院のコンセプト」と「事業計画」が、物件選びにおける羅針盤の役割を果たすからです。この軸がブレていると、膨大な物件情報の中から自分に合ったものを選ぶことができず、時間と労力を無駄にしてしまったり、開業後に「こんなはずではなかった」と後悔したりする原因になりかねません。

ここでは、物件探しという具体的なアクションに移る前に、必ず固めておくべき2つの重要な要素について詳しく解説します。

院のコンセプトとターゲット層を明確にする

「どんな整骨院にしたいのか?」という問いに、あなたは具体的に答えられるでしょうか。この「コンセプト」と、それに紐づく「ターゲット層」の明確化こそ、物件選びの最も重要な出発点です。コンセプトが曖昧なままでは、最適な立地、必要な広さ、ふさわしい内装などを判断する基準が持てません。

まず、院のコンセプトを構成する要素を具体的に考えてみましょう。

- 施術方針: 保険診療をメインにするのか、それとも専門性の高い自費診療(例:美容鍼、マタニティ整体、スポーツコンディショニング)を主力にするのか。この違いによって、必要な医療機器や内装の雰囲気が大きく変わります。

- 院の雰囲気: 患者さんがリラックスできる癒やしの空間を目指すのか、アスリートが集まる活気あるトレーニングジムのような雰囲気にするのか。院のイメージカラーや内装デザイン、BGMなどもコンセプトの一部です。

- 提供価値: 単に痛みを和らげるだけでなく、「再発予防のためのセルフケア指導に力を入れる」「地域の健康寿命を延ばすことに貢献する」といった、施術以外の付加価値をどう提供するかも重要なコンセプトです。

次に、そのコンセプトに基づいて、どのような患者さんに来てほしいか(ターゲット層)を具体的に絞り込みます。ターゲット層を明確にすることで、物件選びの精度が格段に向上します。

- 高齢者層: 持病を抱える方や足腰の弱い方が多いため、駅からの近さよりも、自宅から歩いて通える住宅街や、バス停の近くが好まれます。院内は段差のないバリアフリー設計が必須であり、待合室も広くゆったりとしたスペースが求められます。

- オフィスワーカー層: 仕事の合間や帰りに立ち寄れることが重要になるため、オフィス街や主要駅の近くが最適な立地です。夜遅くまでの診療に対応したり、Web予約システムを導入したりといった利便性も求められます。

- 主婦・ファミリー層: 子供連れでも安心して来院できる環境が不可欠です。キッズスペースの設置やベビーカーを置くスペースの確保が喜ばれます。立地としては、大型スーパーや保育園、公園などが近くにある住宅街が候補となるでしょう。

- スポーツ選手・学生層: 特定の競技に特化する場合、その競技の強豪校や社会人チームの練習場、スポーツジムの近くなどが有力な立地です。トレーニングやリハビリのための広いスペースや、最新の物理療法機器を置くための電気容量なども考慮する必要があります。

このように、コンセプトとターゲット層を明確に定義することで、選ぶべきエリア、必要な広さや間取り、物件の階数(1階か空中階か)といった、物件選びの具体的な条件が自ずと見えてきます。 例えば、「産後骨盤矯正を強みとする、子育て世代の女性のための癒やし空間」というコンセプトであれば、「駐車場があり、ベビーカーでも入りやすい1階路面店で、キッズスペースを確保できる広さのある、ファミリー層が多く住む郊外の住宅街」といった具体的な物件像が浮かび上がってくるのです。

事業計画と資金計画を立てる

情熱や理想だけで整骨院の経営は成り立ちません。コンセプトを実現し、安定した運営を続けるためには、その裏付けとなる綿密な事業計画と資金計画が不可欠です。特に資金計画は、物件の選択肢を具体的に絞り込む上で決定的な役割を果たします。家賃は毎月発生する最大の固定費であり、この上限額を決めずに物件探しを始めるのは非常に危険です。

事業計画では、以下の項目を具体的に数値化していきます。

- 売上目標: 1日の想定来院患者数 × 患者一人あたりの平均単価 × 診療日数で算出します。保険診療と自費診療の割合も考慮し、現実的な目標を設定します。

- 経費(変動費・固定費):

- 変動費: 衛生材料費(包帯、テープ、消毒液など)、リネン代など。

- 固定費: 家賃、人件費(スタッフを雇用する場合)、水道光熱費、通信費、広告宣伝費、リース料(医療機器など)、借入金の返済など。

- 損益分岐点: 売上と経費が等しくなり、利益がゼロになる点の売上高です。これを把握することで、最低限必要な売上目標が明確になります。

- 利益計画: 売上から経費を差し引いた利益を算出し、生活費や将来への投資にどれくらい充てられるかを計画します。

この事業計画を立てることで、「毎月の売上予測から逆算して、家賃として支払える上限額はいくらか」という、物件選びの最も重要な基準の一つが定まります。一般的に、家賃は売上の10%以内に抑えるのが望ましいとされています。

次に、事業計画と並行して資金計画を立てます。開業にはどれくらいの初期費用(イニシャルコスト)がかかるのかを正確に洗い出します。

- 物件取得費: 保証金(敷金)、礼金、仲介手数料、前家賃など。一般的に家賃の6ヶ月〜10ヶ月分が目安となります。

- 内装工事費: スケルトン物件か居抜き物件かで大きく変動します。設計費、施工費、看板設置費などが含まれます。

- 設備・什器購入費: 施術用ベッド、医療機器(低周波治療器、超音波治療器など)、待合室の椅子やソファ、受付カウンター、PC、電話、レセコン(レセプトコンピュータ)など。

- 広告宣伝費: ホームページ制作費、チラシ・パンフレット印刷費、開業告知広告費など。

- 運転資金: 開業後すぐに経営が軌道に乗るとは限りません。売上が安定するまでの数ヶ月間(最低でも3ヶ月、できれば6ヶ月分)の経費(家賃、人件費、水道光熱費など)を支払えるだけの資金を手元に確保しておく必要があります。

これらの合計額を算出し、自己資金でどれくらい賄えるのか、不足分はどのように調達するのか(日本政策金融公庫の創業融資、制度融資など)を計画します。融資を申請する際には、しっかりとした事業計画書の提出が求められるため、ここでの準備が資金調達の成否にも直結します。

コンセプトと事業計画は、単なる机上の空論ではありません。これらは、あなたの理想の整骨院を実現するための具体的な設計図であり、現実的な物件選びを行うためのコンパスです。 この準備を怠らず、しっかりとした土台を築くことが、成功への最短距離となるでしょう。

整骨院の開業で法律上定められた物件の基準

整骨院を開業するためには、自身の施術技術や経営計画だけでなく、柔道整復師法によって定められた「構造設備基準」を満たす物件でなければなりません。この基準は、患者さんが安全かつ衛生的な環境で施術を受けられるように定められたものであり、基準を満たしていない場合は、管轄の保健所から開設許可が下りません。

気に入った物件を見つけて契約まで進めたにもかかわらず、後から基準を満たしていないことが発覚し、大規模な改修工事が必要になったり、最悪の場合は契約を白紙に戻さざるを得なくなったりするケースも存在します。このような事態を避けるためにも、物件探しの段階から法律上の基準を正確に理解しておくことが極めて重要です。

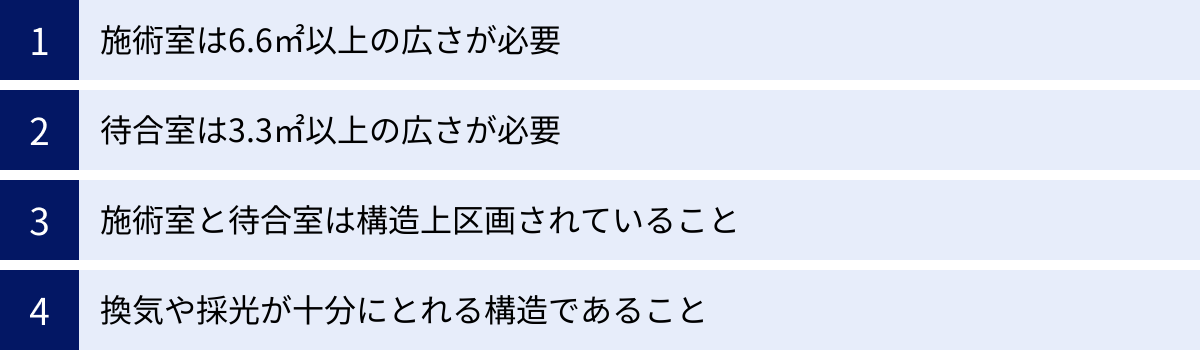

ここでは、柔道整復師法施行規則第18条で定められている、施術所の構造設備に関する4つの主要な基準について、一つずつ詳しく解説します。なお、自治体によっては独自の条例で追加の基準を設けている場合があるため、最終的には開業予定地の管轄保健所に事前相談することが不可欠です。

施術室は6.6㎡以上の広さが必要

法律で定められた最も基本的な要件の一つが、施術を行う専用の部屋、すなわち「施術室」の広さです。

- 基準: 施術室の面積は、6.6平方メートル(㎡)以上であること。

この6.6㎡という広さは、約4畳に相当します。これは、施術用ベッドを1台設置し、柔道整復師がその周りを安全に移動して施術を行うために最低限必要とされるスペースです。

しかし、これはあくまで「最低基準」である点に注意が必要です。施術用ベッドを2台以上設置する場合は、それぞれのベッド周りに十分なスペースを確保する必要があるため、単純に6.6㎡×2=13.2㎡以上の広さが推奨されます。例えば、ベッドとベッドの間隔が狭すぎると、施術者同士がぶつかったり、患者さんのプライバシーが保たれにくくなったりする問題が生じます。

また、面積の測定方法は「内法(うちのり)寸法」で計算されるのが一般的です。これは、壁の厚みを含まない、室内の実際の有効面積を指します。物件情報に記載されている面積は、壁の中心線で計算する「壁芯(へきしん)寸法」の場合が多いため、図面上の面積だけで判断せず、内見時にメジャーで実際に測定して確認することが重要です。6.6㎡ギリギリの物件を選んでしまうと、壁の厚さの分だけ基準を満たせなくなるリスクがあります。

さらに、ウォーターベッドや特殊なトレーニング機器など、大型の設備を導入する予定がある場合は、それらを設置してもなお、施術者がスムーズに動ける動線を確保できるか、余裕を持った広さを検討する必要があります。

待合室は3.3㎡以上の広さが必要

患者さんが施術の順番を待つための「待合室」にも、広さの基準が設けられています。

- 基準: 待合室の面積は、3.3平方メートル(㎡)以上であること。

この3.3㎡という広さは、約2畳に相当します。椅子を2〜3脚置くことができる程度のスペースです。

しかし、これも施術室と同様に「最低基準」です。現実的に考えると、3.3㎡の待合室では、患者さんが数人重なった場合に非常に窮屈に感じてしまうでしょう。特に、雨の日の濡れた傘や、冬場のコートなどを置くスペース、さらには昨今の感染症対策として求められるソーシャルディスタンスを考慮すると、最低基準の倍以上の広さを確保することが望ましいと言えます。

快適な待合室は、院の第一印象を決め、患者さんの満足度を左右する重要な要素です。受付カウンターの設置、キッズスペースの確保、物販コーナーの設置などを計画している場合は、それらのスペースも加味した上で、ゆとりのある広さを確保しましょう。患者さんがリラックスして過ごせる空間を提供することが、リピート率の向上にも繋がります。

施術室と待合室は構造上区画されていること

プライバシー保護と衛生管理の観点から、施術を行う空間と待合の空間は明確に分けられている必要があります。

- 基準: 施術室と待合室は、固定された壁やドア、高さ1.8メートル以上のパーテーションなど、構造上明確に区画されていること。

この基準のポイントは「構造上」という点です。単にカーテンや可動式の衝立(ついたて)で仕切るだけでは、原則として認められません。壁や天井まで届く間仕切り壁を設置するのが最も確実です。

この要件は、患者さんのプライバシーを守るために非常に重要です。施術中の会話が待合室に漏れたり、他の患者さんから施術の様子が見えたりすることがないように配慮しなければなりません。特に、着替えを伴う施術を行う場合は、更衣スペースを設けるなど、より厳格なプライバシー対策が求められます。

居抜き物件を検討する際は、既存の間取りがこの区画要件を満たしているかを必ず確認しましょう。もし満たしていない場合、間仕切り壁を設置する改修工事が必要となり、追加の費用が発生します。スケルトン物件の場合は、設計段階からこの基準を念頭に置いてレイアウトを計画できます。

換気や採光が十分にとれる構造であること

衛生的で快適な施術環境を保つために、換気と採光に関する基準も定められています。

- 基準(換気): 施術室の床面積に対して一定の割合以上の有効開口部(窓など)を設けるか、または同等以上の能力を持つ換気設備(換気扇など)を設置すること。

- 基準(採光): 施術に支障のない明るさを確保できること。

換気に関する具体的な開口部の割合(例:床面積の20分の1以上など)は、建築基準法に基づくものであり、自治体によって解釈や指導が異なる場合があります。しかし、重要なのは「施術所の内部を常に清潔に保つための措置」が講じられていることです。特に、昨今は感染症対策の観点から、換気の重要性がより一層高まっています。窓の有無や大きさ、換気扇の性能は内見時に必ずチェックしましょう。窓のない地下物件などは、強力な機械換気システムの設置が必須となります。

採光については、自然光が入る窓があることが理想ですが、必須ではありません。窓がない場合でも、施術を行う上で十分な照度(明るさ)が照明器具によって確保されていれば問題ありません。

これらの法律上の基準は、整骨院開業における絶対的な前提条件です。物件を契約する前に、必ず平面図を持って管轄の保健所に事前相談に行き、「この物件で開業が可能か」の確認を取ることを強く推奨します。

整骨院の物件探しのポイント7選

法律で定められた最低基準をクリアすることは大前提ですが、それだけで繁盛する整骨院が開業できるわけではありません。数多くの競合の中から患者さんに選ばれ、長期的に安定した経営を続けるためには、より戦略的な視点での物件選びが不可欠です。

ここでは、整骨院の成功を左右する7つの重要な物件探しのポイントを、具体的な視点とともに詳しく解説していきます。これらのポイントを一つひとつ吟味し、自院のコンセプトと照らし合わせながら、最適な物件を見つけ出しましょう。

① ターゲット層に合った立地・エリアを選ぶ

物件探しにおいて「立地がすべて」と言われるほど、どこに院を構えるかは集客に直結する最重要項目です。そして、その最適な立地は、事前に定めた「ターゲット層」によって大きく異なります。

駅からの距離とアクセス

多くの整骨院にとって、駅からのアクセスは集客力を測る重要な指標です。特に、仕事帰りのオフィスワーカーや、電車通学の学生をターゲットにする場合、「駅から徒歩5分圏内」が一つの目安となります。駅からの距離が遠くなるほど、利便性が下がり、来院への心理的ハードルが上がってしまいます。

ただし、駅近物件は当然ながら家賃が高くなる傾向にあります。事業計画で算出した家賃上限額と照らし合わせ、費用対効果を慎重に判断する必要があります。また、単純な直線距離だけでなく、信号の数、坂道の有無、歩道の広さなども考慮しましょう。主要な乗り換え駅なのか、各駅停車の駅なのかによっても、集客のポテンシャルは変わります。

周辺の人口や世帯層

感覚だけでなく、客観的なデータに基づいてエリアを分析することも重要です。政府統計の総合窓口である「e-Stat」などを活用すれば、国勢調査の結果から、市区町村やさらに細かい地域単位での人口、年齢構成、世帯構成などを無料で調べることができます。

- 昼間人口と夜間人口: オフィス街は昼間人口が多く、住宅街は夜間人口(居住者)が多いという特徴があります。ターゲットがオフィスワーカーなら昼間人口を、地域住民なら夜間人口を重視します。

- 年齢構成: 高齢者向けの施術をメインにするなら高齢者人口の多いエリア、産後ケアを強みにするなら20代〜40代の女性が多いエリアが適しています。

- 世帯構成: ファミリー層を狙うのであれば、ファミリー向けマンションが多い新興住宅地などが有望です。

このような商圏分析を行うことで、自院のコンセプトとターゲット層に本当にマッチしたエリアを論理的に絞り込むことができます。

人通りと視認性

データ分析と合わせて、必ず行うべきなのが現地調査です。実際に候補地を歩き、自分の目で人通りや街の雰囲気を確認します。

- 人通りの「量」と「質」: 人通りが多い大通り沿いは認知度を高めやすいですが、家賃も高くなります。一方で、一本入った路地でも、生活道路として地域住民の往来が多ければ、優良な立地となり得ます。ターゲット層が実際にその道を通っているかを確認することが重要です。

- 時間帯による変化: 平日と休日、朝・昼・夜で人通りは大きく変化します。ターゲットが活動する時間帯に現地を訪れ、人の流れを観察しましょう。

- 視認性: 院の前を通ったときに、その存在が自然と目に入るかどうかを確認します。街路樹や電柱、他の店舗の看板などで隠れていないか、間口は広いかといった点もチェックしましょう。視認性が高い物件は、それ自体が強力な広告塔となります。

② 物件の階数を決める(1階路面店か空中階か)

物件の階数も、集客方法や院のコンセプトに大きく影響する要素です。1階の路面店と2階以上の空中階には、それぞれ明確なメリット・デメリットが存在します。

1階路面店のメリット・デメリット

1階路面店は、多くの人が整骨院と聞いてイメージする最も一般的な形態です。

- メリット:

- 圧倒的な視認性と入店しやすさ: 前を通りかかった人が存在に気づきやすく、「ちょっと入ってみようかな」という心理的ハードルが低いのが最大の強みです。新規顧客の獲得において非常に有利です。

- バリアフリー対応の容易さ: 段差が少ないため、高齢者や怪我をしている患者さん、ベビーカー利用の親子連れでも安心して来院できます。

- デメリット:

- 家賃が高い: 空中階に比べて家賃相場は格段に高くなります。資金計画に余裕がないと選択が難しい場合があります。

- プライバシーと騒音: 外からの視線が気になったり、通行人や車の騒音が施術の妨げになったりする可能性があります。目隠しフィルムや防音対策が必要になることもあります。

空中階(2階以上)のメリット・デメリット

空中階は、家賃を抑えつつ開業したい場合や、特定のコンセプトを追求したい場合に有力な選択肢となります。

- メリット:

- 家賃が安い: 1階に比べて家賃を大幅に抑えられるため、その分を内装や設備、広告費に回すことができます。

- 静かでプライベートな空間: 外の喧騒から離れ、落ち着いた環境で施術を提供できます。リラクゼーションや自費診療など、「隠れ家」的な雰囲気を演出したい場合に最適です。

- デメリット:

- 視認性が低く、集客の工夫が必須: 存在に気づかれにくいため、看板やWeb広告、チラシなど、積極的な告知活動が不可欠です。「目的来店」が中心となります。

- エレベーターの有無が重要: エレベーターがない物件は、整骨院にとっては致命的です。足の不自由な患者さんは来院できず、ターゲット層を大きく狭めてしまいます。必ずエレベーターの有無と、その広さや稼働状況を確認しましょう。

| 項目 | 1階路面店 | 空中階(2階以上) |

|---|---|---|

| 視認性・集客力 | ◎ 高い(ウォークイン客が期待できる) | △ 低い(看板・Webでの目的来店が中心) |

| 家賃 | △ 高い傾向にある | ◎ 比較的安い |

| 入店のしやすさ | ◎ 気軽に入りやすい(心理的・物理的) | △ 心理的・物理的ハードルがある |

| 静寂性・プライバシー | △ 外部の騒音や視線が気になる場合がある | ◎ 静かな環境を確保しやすい |

| バリアフリー | ◎ 対応しやすい | △ エレベーターが必須条件 |

③ 看板を設置できるか確認する

特に空中階の物件を選ぶ場合、看板は院の存在を知らせる生命線となります。しかし、看板はどこにでも自由に設置できるわけではありません。

物件を契約する前に、看板の設置に関する規約を必ず確認しましょう。

- 設置可能な場所: 建物の壁面、窓ガラス、入り口共用部、独立したポールサイン(袖看板)など、どこに設置が許可されているか。

- サイズやデザインの制限: ビル全体の景観を損なわないよう、大きさや色、デザインに規定が設けられている場合があります。

- 屋外広告物条例: 各自治体が定める条例により、設置できる看板の種類やサイズが制限されていることもあります。

- 費用負担: 看板の製作・設置費用はもちろん、ビルによっては月々の看板使用料が発生する場合もあります。

これらの確認を怠ると、「契約したのに、思ったような場所に看板が出せなかった」という事態に陥りかねません。不動産会社の担当者やビルのオーナーに、書面で確認を取ることが重要です。

④ 競合となる整骨院の状況を調査する

開業を検討しているエリアに、どのような競合院が存在するかを調査・分析することも、戦略的な物件選びには欠かせません。

調査方法は、まずGoogleマップや整骨院のポータルサイトで、候補エリア周辺の競合をリストアップすることから始めます。次に、それらのウェブサイトをチェックし、どのような特徴があるのかを分析します。

- 施術内容: 保険診療中心か、自費診療に力を入れているか。どのような症状や疾患を得意としているか。

- 料金体系: 料金はどのくらいの水準か。

- ターゲット層: どのような患者さんを対象にしているように見えるか。

- 強み・弱み: 院長の経歴、口コミの評価、院内の雰囲気などから、その院の強みと弱みを推測します。

可能であれば、実際に患者として施術を受けに行ってみる(覆面調査)のが最も効果的です。院内の雰囲気、スタッフの対応、施術の流れなどを肌で感じることで、Webサイトだけではわからないリアルな情報を得られます。

競合が多いことは、一見デメリットに思えますが、「それだけそのエリアに需要がある」という証拠でもあります。重要なのは、競合と完全に同じ土俵で戦うのではなく、自院のコンセプトに基づいた「差別化」を図り、棲み分けることです。例えば、周辺に高齢者向けの整骨院しかないエリアで、スポーツ障害に特化した院を開業すれば、独自のポジションを築くことができます。

⑤ 院のコンセプトに合う広さと間取りを確保する

法律で定められた最低基準(施術室6.6㎡、待合室3.3㎡)はクリアしていても、それがあなたの理想の院を実現するのに十分な広さとは限りません。

- 必要なスペースの洗い出し:

- 施術スペース: ベッドは何台置くか? ウォーターベッドやトレーニング機器など大型の機材を置くスペースは必要か?

- 待合スペース: 患者さんが快適に過ごせる広さか? キッズスペースや物販コーナーは必要か?

- バックヤード: スタッフルーム、更衣室、倉庫、事務作業スペースは確保できるか?

- その他: カウンセリングに集中できる個室、プライバシーに配慮したトイレの位置など。

- 動線計画: 患者さんの動線(受付→待合室→施術室→会計)と、スタッフの動線がスムーズで、交錯しないように計画できる間取りかを確認します。効率的な動線は、日々の業務ストレスを軽減し、患者さんへのサービス向上にも繋がります。

- 将来性: 開業当初は院長一人でも、将来的にスタッフを増員したり、施術ベッドを増やしたりする可能性はあるか。少し余裕を持った広さの物件を選んでおくことで、事業拡大にも柔軟に対応できます。

平面図の上でシミュレーションを重ね、自院のコンセプトと運営スタイルに最適な広さと間取りを見極めましょう。

⑥ 必要な設備が整っているかチェックする

整骨院の運営には、特殊な医療機器を使用するため、一般のテナントとは異なる設備要件があります。内見時には以下の点を必ずチェックしましょう。

電気容量

低周波治療器、干渉波治療器、超音波治療器、マイクロ波治療器、ウォーターベッドなど、整骨院で使用する医療機器は消費電力が大きいものが多く、一般的な事務所仕様の電気容量では不足するケースがほとんどです。

必要なアンペア(A)数を確認し、物件の現在の電気容量で足りるかを確認します。不足する場合、幹線から引き込み治す増設工事が可能か、その費用は貸主と借主のどちらが負担するのかを、契約前に明確にする必要があります。

給排水設備

トイレや手洗い場の位置と数はもちろんですが、ウォーターベッドを設置する場合は、専用の給排水口が必要になります。また、アイシング用の製氷機や、スタッフ用のミニキッチンなどを設置する場合も同様です。

希望の場所に給排水設備がない場合、移設や増設の工事が可能か、床を上げる必要があるかなどを確認しましょう。工事が大掛かりになると、費用も高額になります。

空調・換気設備

法定基準を満たすことはもちろん、患者さんとスタッフが快適に過ごせる空調設備は必須です。特に居抜き物件の場合、既存のエアコンが古くて効きが悪かったり、メンテナンスが行き届いていなかったりする可能性があります。機器の型番や製造年を確認し、正常に作動するかを試運転させてもらいましょう。

換気扇の位置や性能も重要です。施術室と待合室それぞれに適切な換気ができるかを確認し、感染症対策の観点からも十分な能力があるかを見極めましょう。

⑦ 駐車場・駐輪場の有無を確認する

立地によっては、駐車場や駐輪場の有無が集客を大きく左右します。

- 駐車場: 郊外や地方都市など、車社会のエリアで開業する場合、専用駐車場の有無は死活問題です。ギックリ腰などで動くのが辛い患者さんにとって、院の目の前に車を停められるかどうかは、院選びの重要な決め手になります。専用駐車場がない場合は、近隣のコインパーキングの数、料金、最大料金の有無などを調査し、駐車料金の割引サービスなどを提供できるか検討しましょう。

- 駐輪場: ターゲット層に主婦や学生が含まれる場合、自転車で来院するケースが多くなります。安心して停められる駐輪スペースが確保されているかを確認しましょう。

これらの7つのポイントを総合的に評価し、自分の院のコンセプトと事業計画に最も合致する物件こそが、あなたにとっての「最高の物件」と言えるでしょう。

居抜き物件とスケルトン物件の違い

整骨院の開業で物件を探す際、必ず耳にするのが「居抜き物件」と「スケルトン物件」という言葉です。この2つの違いを正しく理解することは、初期費用、開業までのスケジュール、そして院のコンセプトの実現度に大きく関わるため、非常に重要です。

どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。自身の資金計画や開業イメージに合わせて、最適な選択をしましょう。

| 項目 | スケルトン物件 | 居抜き物件 |

|---|---|---|

| レイアウトの自由度 | ◎ 非常に高い | △ 制限がある |

| 初期費用(内装・設備) | △ 高額になる | ◎ 抑えられる |

| 開業までの期間 | △ 長期間かかる | ◎ 短期間で可能 |

| コンセプトの再現性 | ◎ 高い | △ 妥協が必要な場合がある |

| 設備の状況 | ◎ 新品を導入できる | △ 老朽化・故障のリスクがある |

スケルトン物件とは

スケルトン物件とは、建物の構造躯体(柱、梁、床、壁)がむき出しになった、内装や設備が何もないコンクリート打ちっぱなしの状態で貸し出される物件のことを指します。「スケルトン(骸骨)」という言葉の通り、建物の骨格だけの状態から、すべてをゼロから作り上げていくことになります。

メリット:レイアウトの自由度が高い

スケルトン物件の最大のメリットは、何と言ってもその設計の自由度の高さにあります。壁の位置、部屋の数、床や壁の素材、照明の配置、コンセントの位置に至るまで、すべてを自院のコンセプトに合わせて自由にデザインできます。

- 理想の空間を実現: 「リゾートホテルのような高級感のある内装にしたい」「トレーニングジムを併設した機能的な空間にしたい」といった、こだわり抜いた理想の院を100%形にすることができます。

- 最適な動線の確保: 患者さんとスタッフの動線を考慮し、最も効率的でストレスのないレイアウトを設計できます。カウンセリングルームのプライバシー確保や、スタッフルームの快適性など、細部にまで配慮した空間づくりが可能です。

- 最新設備の導入: 電気容量や給排水設備も、使用する医療機器に合わせて自由に設計・設置できるため、将来的な機器の増設にも対応しやすくなります。すべての設備が新品であるため、故障のリスクが低いという安心感もあります。

まさに、「自分だけの城」をゼロから築き上げたいという、強いこだわりを持つ開業者にとっては、この上ない魅力と言えるでしょう。

デメリット:内装工事の費用と時間がかかる

自由度の高さと引き換えに、スケルトン物件には大きなデメリットも存在します。それは、高額な初期費用と長い準備期間です。

- 高額な内装工事費: 設計デザイン費、壁・床・天井の工事、電気・ガス・水道・空調の設備工事、建具の設置など、すべての工事をゼロから行うため、内装工事費は非常に高額になります。坪単価で30万円〜60万円以上かかることも珍しくなく、数百万円から、規模によっては1,000万円を超える費用が必要になる場合もあります。

- 長期の準備期間: 物件の契約から開業までには、設計に1〜2ヶ月、工事業者の選定と見積もりに1ヶ月、実際の工事に2〜3ヶ月と、合計で半年近くかかってしまうこともあります。この期間中も家賃が発生する「先行家賃」がかかるため、運転資金を圧迫する要因となります。

- 専門知識が必要: 理想の空間を作るためには、設計士や内装工事業者と綿密な打ち合わせを重ねる必要があります。建築や内装に関するある程度の知識がなければ、自分のイメージを正確に伝え、適切な業者を選ぶことが難しい場合もあります。

資金的に十分な余裕があり、時間をかけてでも理想の院を追求したいという強い意志がある場合に適した選択肢と言えます。

居抜き物件とは

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装、設備、什器などがそのまま残された状態で貸し出される物件です。飲食店や美容室の居抜きがよく知られていますが、整骨院やクリニック、整体院などの「治療院系」の居抜き物件も存在します。

これらの物件は、開業希望者にとっては非常に魅力的な選択肢となり得ます。

メリット:初期費用を抑えて早期開業できる

居抜き物件の最大のメリットは、開業にかかる初期費用と時間を大幅に削減できる点にあります。

- 内装工事費の削減: 壁や床、間仕切り、照明、空調、トイレといった基本的な内装や設備がすでに整っているため、大掛かりな工事が不要です。状態が良ければ、クリーニングや壁紙の張り替え程度の軽微な修繕で済む場合もあり、スケルトンに比べて内装費を劇的に抑えることができます。

- 開業までの期間短縮: 大規模な工事が不要なため、物件契約から開業までの期間を大幅に短縮できます。場合によっては1〜2ヶ月程度でのスピード開業も可能です。これにより、先行家賃の負担を軽減し、早期に売上を立て始めることができます。

- 設備の流用: 前のテナントが残していった施術ベッドやカウンター、待合室のソファなどを「造作譲渡」という形で安価に、あるいは無償で引き継げる場合があります。これも初期費用削減に大きく貢献します。

特に、同業種である「整骨院」や「整体院」の居抜き物件は、法律で定められた構造設備基準(施術室・待合室の広さや区画など)をすでにクリアしている可能性が高く、理想的な物件と言えるでしょう。

デメリット:レイアウトの変更が難しい場合がある

メリットの大きい居抜き物件ですが、注意すべきデメリットも存在します。

- レイアウトの制約: 既存の間取りを活かすことが前提となるため、自院のコンセプトや理想の動線に合わない場合があります。 例えば、「待合室が狭すぎる」「スタッフルームがない」といった問題があっても、構造上、間取りの変更が難しいケースも少なくありません。ある程度の妥協が必要になることを覚悟しなければなりません。

- 設備の老朽化: 残されているエアコンや給排水設備、電気設備などが老朽化している可能性があります。開業後すぐに故障してしまい、思わぬ修理費用や交換費用が発生するリスクがあります。内見時には、設備の製造年月日や動作状況を念入りにチェックすることが不可欠です。

- 前の院のイメージ: 前のテナントがもし評判の悪い院だった場合、そのネガティブなイメージを引きずってしまう可能性があります。看板や内装を刷新し、まったく新しい院であることを地域にアピールする努力が必要になります。

- 造作譲渡料: 設備や内装を譲り受ける対価として、前のテナントに「造作譲渡料」を支払う必要がある場合があります。譲渡されるものの価値と価格が見合っているかを冷静に判断する必要があります。

居抜き物件は、「初期費用を抑えたい」「できるだけ早く開業したい」という開業者にとって非常に強力な選択肢です。しかし、「安かろう悪かろう」の物件を選ばないよう、レイアウトや設備の状況を慎重に見極める目が求められます。

整骨院の物件の具体的な探し方

院のコンセプトと事業計画が固まり、物件に求める条件が明確になったら、いよいよ具体的な物件探しのアクションを開始します。理想の物件に出会うためには、一つの方法に固執せず、複数のチャネルを組み合わせて網羅的に情報を収集することが重要です。

ここでは、整骨院の物件を探すための代表的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

不動産情報サイトで探す

現在、最も手軽で一般的な物件探しの方法が、インターネットの不動産情報サイトを活用することです。PCやスマートフォンがあれば、いつでもどこでも膨大な物件情報にアクセスできます。

- メリット:

- 手軽さと情報量の多さ: 通勤時間や休憩中など、隙間時間を使って気軽に物件情報を検索できます。複数のサイトを横断的に見ることで、エリアの家賃相場を把握しやすいのも利点です。

- 条件検索の利便性: 「エリア」「駅からの距離」「賃料」「広さ」「1階」といった希望条件を入力して絞り込み検索ができるため、効率的に候補を探すことができます。

- 事業用物件専門サイトの存在: 住宅用とは別に、「店舗」「事務所」といった事業用物件に特化したポータルサイトが存在します。これらのサイトでは、より専門的な情報(例:「居抜き」「重飲食可」など)が得られます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 好条件の物件は競争率が高く、サイトに掲載された直後に申し込みが入ってしまうことも少なくありません。情報が必ずしもリアルタイムではないため、気になる物件を見つけたらすぐに問い合わせる行動力が求められます。

- 情報が限定的: Webサイトに掲載されている情報(写真や図面)だけでは、実際の物件の雰囲気や周辺環境、設備の詳細までは把握しきれません。あくまで一次情報のスクリーニングと割り切り、必ず現地での内見が必要です。

- 「整骨院可」とは限らない: 「店舗可」や「事務所可」となっていても、業種によっては貸主からNGが出る場合があります。特に、不特定多数の人の出入りがあることや、施術による音や振動を懸念されるケースもあります。

活用法としては、まず事業用物件専門のポータルサイトで希望エリアの物件を広く浅くリサーチし、家賃相場や物件の傾向を掴むことから始めるのがおすすめです。 その上で、有望な物件をいくつかピックアップし、問い合わせや内見のアクションに繋げていきましょう。

地域の不動産会社に相談する

インターネットと並行して、あるいはそれ以上に重要となるのが、開業希望エリアにある地域の不動産会社に直接足を運んで相談することです。特に、長年その地域で営業している不動産会社は、独自の強力な情報網を持っています。

- メリット:

- 非公開物件(未公開物件)の情報: 最大のメリットは、インターネットには掲載されていない「非公開物件」を紹介してもらえる可能性があることです。貸主の意向で公に募集していない物件や、これから空く予定の物件など、貴重な情報を得られることがあります。

- 地域の情報に精通: 家賃相場はもちろん、地域の人口動態、人通りの変化、競合店の状況、自治体の条例など、ネットだけでは得られないリアルで詳細な情報を提供してくれます。

- 貸主との交渉: 経験豊富な担当者であれば、家賃や礼金、フリーレント(内装工事期間中の家賃免除)などの条件交渉を、こちらの意図を汲んでうまく進めてくれる場合があります。

- デメリット:

- 手間と時間: 複数の不動産会社を訪問するには、相応の手間と時間がかかります。

- 担当者との相性: 担当者の経験や熱意によって、得られる情報の質や量が変わってきます。こちらの希望を正確に理解し、親身になって動いてくれる信頼できる担当者を見つけることが重要です。相性が悪いと感じたら、別の会社を当たる柔軟さも必要です。

成功のコツは、事前に準備したコンセプトや事業計画を具体的に伝え、開業に対する熱意を示すことです。「良い物件が出たら紹介してください」という受け身の姿勢ではなく、「このエリアで、こういう整骨院を開きたいので、本気で探しています」という熱意が伝われば、不動産会社も優先的に情報を回してくれる可能性が高まります。

開業支援のコンサルタントに依頼する

物件探しだけでなく、開業準備のプロセス全体に不安がある場合、整骨院の開業を専門にサポートするコンサルタントに依頼するという選択肢もあります。

- メリット:

- 専門的なノウハウ: 整骨院業界特有の事情(法律上の基準、必要な設備、成功しやすい立地など)を熟知しており、専門的な視点から物件選びをサポートしてくれます。コンサルタントが独自に持つ不動産ネットワークから、優良な物件情報を得られることもあります。

- ワンストップでのサポート: 物件探しはもちろん、事業計画書の作成支援、融資の申請サポート、内装業者の選定、医療機器の導入、行政手続き(保健所や厚生局への届出)、さらには開業後の集客戦略まで、開業に関するあらゆるプロセスをトータルで支援してくれます。

- 時間と労力の削減: 煩雑な手続きや交渉事を代行してくれるため、開業準備にかかる時間と精神的な負担を大幅に軽減できます。院長は、施術技術の研鑽や院のコンセプトづくりといった、本来集中すべき業務に専念できます。

- デメリット:

- コンサルティング費用: 当然ながら、サポートに対する費用が発生します。サービス内容によって料金体系は様々ですが、決して安くはないため、費用対効果を慎重に検討する必要があります。

- コンサルタントの質のばらつき: コンサルタントによって、実績や得意分野、サポートの質は異なります。契約する前に、複数のコンサルタントと面談し、柔整業界での実績は十分か、サポート範囲はどこまでか、担当者との相性は良いかなどをしっかり見極めることが重要です。

特に、初めての開業で何から手をつけて良いかわからない方や、自己資金に加えて融資を考えている方にとっては、信頼できるコンサルタントは非常に心強いパートナーとなるでしょう。

これらの3つの方法をうまく組み合わせ、多角的に情報を集めることで、理想の物件に出会える確率を格段に高めることができます。

物件契約前に必ず確認すべき注意点

時間をかけて理想の物件を見つけ出し、いよいよ契約へ。しかし、この最終段階で確認を怠ると、後々取り返しのつかないトラブルに発展しかねません。賃貸借契約は法的な拘束力を持つ重要な約束事です。浮足立つ気持ちを抑え、契約書に署名・捺印する前に、以下の点を必ず最終確認しましょう。

用途指定で「店舗」や「事務所」が可能か確認する

物件には、建築基準法や都市計画法によって「用途地域」というものが定められており、その地域ごとに建てられる建物の種類や用途が制限されています。例えば、「第一種低層住居専用地域」では、原則として店舗や事務所を構えることはできません。

また、建物単体でも管理規約などによって用途が「住居専用」に限定されている場合があります。特に、マンションの一室(いわゆるマンションサロン)で開業を考えている場合は注意が必要です。見た目は事務所利用が可能なSOHO向け物件でも、規約上「整骨院(=医業類似行為を行う施設)」の開設が認められないケースがあります。

確認方法:

- 不動産会社の担当者に、整骨院を開業したい旨を明確に伝え、用途地域や管理規約上で問題がないかを確認してもらう。

- 念のため、開業予定地の市区町村役場の都市計画課などで、対象物件の用途地域を自分で確認する。

- 保健所への事前相談の際に、物件の住所を伝えて開業が可能かを確認する。

この確認を怠り、契約後に開業できないことが発覚した場合、支払った契約金が戻ってこない可能性もあり、甚大な損害を被ることになります。

賃貸借契約書の内容を細かくチェックする

賃貸借契約書は、専門用語や細かい条文が多く、読み飛ばしてしまいがちですが、ここに貸主と借主の権利と義務がすべて記されています。隅々まで熟読し、少しでも不明な点や不利に感じる条項があれば、必ず質問し、納得できるまで説明を求めましょう。

特に注意すべきチェック項目:

- 契約期間と更新: 契約期間は何年か。更新は自動更新か、合意更新か。更新時に更新料は発生するか。

- 賃料・共益費: 金額に間違いはないか。支払方法と支払期日はいつか。

- 賃料発生日(フリーレント): 内装工事期間中の賃料を免除してもらう「フリーレント」の交渉は、初期費用を抑える上で非常に重要です。フリーレント期間が設けられているか、その期間はいつからいつまでかを必ず確認します。口約束ではなく、契約書に明記されていることが必須です。

- 禁止事項・遵守事項: 内装の変更に関する制限(壁に穴を開けて良いかなど)、看板設置のルール、営業時間の制限、騒音や臭いに関する規定など。

- 中途解約条項: やむを得ず契約期間の途中で解約する場合の条件。何ヶ月前に予告が必要か、違約金は発生するか、その金額はいくらかなどを確認します。

- 特約事項: 上記以外の特別な取り決めが記載されている場合があります。貸主側に一方的に有利な内容になっていないか、注意深く読み込みましょう。

可能であれば、契約前に契約書のドラフト(ひな形)をもらい、弁護士や行政書士などの専門家にリーガルチェックを依頼することも有効なリスク回避策です。

原状回復義務の範囲を明確にする

原状回復とは、物件を退去する際に、借りた当初の状態に戻して貸主に返還する義務のことを指します。この「どこまでを元に戻すか」という範囲が、後々トラブルになりやすい最大のポイントです。

- スケルトン物件の場合: 「スケルトン渡し・スケルトン返し」が原則です。つまり、退去時には設置した内装や設備をすべて撤去し、借りた時と同じコンクリート打ちっぱなしの状態に戻す必要があります。この撤去費用(解体費用)は高額になるため、あらかじめ事業計画に組み込んでおく必要があります。

- 居抜き物件の場合: 話が複雑になります。前のテナントの内装をそのまま引き継いでいるため、「借りた当初の状態」がどの時点を指すのかを明確にする必要があります。自分で追加した設備や内装だけを撤去すれば良いのか、それともすべてをスケルトン状態にまで戻す必要があるのか。

契約前に、貸主や不動産会社と「原状回復の範囲」について詳細に協議し、その内容を契約書や覚書に具体的に明記してもらうことが極めて重要です。例えば、「退去時の原状回復は、借主が入居後に行った造作の撤去までとし、スケルトン状態に戻す義務は負わない」といった一文を入れるなど、具体的な取り決めを書面に残しましょう。この確認を曖昧にすると、退去時に想定外の高額な工事費用を請求されるリスクがあります。

バリアフリー対応が必要か検討する

法律(バリアフリー新法)では、一定規模以上の建物にはバリアフリー化が義務付けられていますが、小規模なテナントでは法的な義務がない場合も多いです。

しかし、法律上の義務の有無にかかわらず、整骨院の特性を考えれば、バリアフリーへの配慮は「おもてなし」の観点から非常に重要です。ターゲット層に高齢者や怪我を抱えた方が含まれる場合、入り口のわずかな段差や通路の狭さが、来院の大きな障壁となり得ます。

- チェックポイント:

- 建物入り口から院内までのアプローチに段差はないか。

- 車椅子や松葉杖、ベビーカーでもスムーズに通れる通路幅が確保されているか。

- トイレは車椅子でも利用できる広さか。手すりはあるか。

もし既存の状態でバリアフリーに対応できていない場合、スロープの設置などの改修工事が可能か、その費用負担はどうなるのかを貸主と協議する必要があります。すべての患者さんにとって利用しやすい院であることは、長期的な信頼と評判に繋がり、結果として経営の安定に貢献します。

これらの最終確認を慎重に行うことで、安心して開業のスタートラインに立つことができます。契約はゴールではなく、あくまでスタートです。万全の準備で、成功への扉を開きましょう。