ECビジネスの拡大やサプライチェーンの多様化に伴い、事業用の「貸倉庫」の需要が高まっています。特に「100坪」という規模は、中小企業の在庫保管から配送拠点、軽作業場まで、幅広い用途に対応できるため、多くの事業者にとって魅力的な選択肢です。

しかし、いざ100坪の貸倉庫を探そうとしても、「具体的にどれくらいの広さなのか?」「賃料の相場はいくらくらいなのか?」「契約時に注意すべき点は何か?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、100坪の貸倉庫について、広さの具体的なイメージから、エリア別の詳細な賃料相場、契約前に知っておくべき費用、そして失敗しないための物件選びのポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、自社のビジネスに最適な貸倉庫を見つけるための知識が身につき、スムーズな事業展開の第一歩を踏み出せるはずです。

目次

100坪の倉庫の広さとは?具体的なイメージ

事業計画を立てる上で、まず「100坪」という広さがどの程度のものなのかを具体的に把握しておくことが重要です。ここでは、平米数や畳への換算、そして実際に設置できるモノや駐車できる車の台数などを通して、100坪の空間を立体的にイメージしていきましょう。

平米数や畳に換算するとどのくらい?

不動産の広さを示す単位「坪」は、日本独自の計量法に基づいています。1坪は畳2枚分の広さであり、正確な面積は以下の通りです。

- 1坪 = 約3.30578平方メートル(㎡)

この計算に基づくと、100坪の広さは次のようになります。

- 100坪 = 約330.58平方メートル(㎡)

この広さを身近なもので例えると、学校の体育館の約4分の1から3分の1程度、または一般的な25メートルプールのコース2本分(幅約5m×長さ25m×2レーン=250㎡)より一回り広いスペースを想像すると分かりやすいでしょう。

また、畳の枚数に換算する場合、畳のサイズは地域によって異なりますが、不動産広告では公正取引協議会の基準により「1畳あたり1.62㎡以上」と定められています。この基準で計算すると以下のようになります。

- 100坪(約330.58㎡) ÷ 1.62㎡/畳 = 約204畳

つまり、100坪の倉庫は、約330㎡、およそ204畳分の広大なワンフロア空間と考えることができます。これだけの広さがあれば、単なる商品保管だけでなく、様々な用途に活用できる可能性が広がります。

設置できるもの・駐車できる車の目安

では、具体的に100坪のスペースにどれくらいのモノを置けるのでしょうか。物流業務で一般的に使用されるパレットや車両を例に見てみましょう。

【設置できるパレットの枚数】

物流で標準的に使われる「T11型パレット(1,100mm × 1,100mm)」を例に考えます。

100坪(約330㎡)のスペースに、荷物の積み下ろしやフォークリフトの移動に必要な通路幅を確保しながらパレットを配置する場合、単純な平面計算以上の配慮が必要です。

仮に、保管効率と作業効率のバランスを考え、倉庫全体の約50%を保管エリア、残り50%を通路や作業スペースと仮定します。

- 保管エリア:330㎡ × 50% = 165㎡

- T11型パレットの面積:1.1m × 1.1m = 1.21㎡

- 設置可能なパレット枚数:165㎡ ÷ 1.21㎡/枚 ≒ 136枚

これはあくまで平面に置いた場合の枚数です。もし、高さ方向に商品を積み重ねられるスチールラック(ネスティングラックや中量・重量ラックなど)を導入すれば、保管能力は数倍に跳ね上がります。 例えば、4段積みのラックを設置した場合、単純計算で136枚 × 4段 = 544パレット分の商品を保管できるポテンシャルがあります。

【駐車できる車の台数】

100坪のスペースを駐車場として利用した場合の目安は以下の通りです。駐車スペース1台あたりに必要な面積は、車路を含めて約25㎡(5m×5m)とされています。

- 駐車可能な普通乗用車の台数:330㎡ ÷ 25㎡/台 = 約13台

これはあくまで乗用車の目安であり、大型車両の場合はさらに広いスペースが必要です。

- 4tトラック(全長約8.5m、全幅約2.3m):倉庫内での荷役作業や方向転換を考えると、複数台を同時に駐車するのは難しいかもしれませんが、数台を停めて荷物の積み替えを行うデポ(配送拠点)としては十分に機能する広さです。

- ハイエースのような商用バン:複数台を駐車し、各車両への商品仕分けを行うスペースとしても余裕があります。

このように、100坪という広さは、中小規模のEC事業者が数千から数万点の商品在庫を管理したり、複数の配送用車両を運用する小型の物流拠点としたりするには十分なキャパシティを持っていることが分かります。

【エリア別】100坪の貸倉庫の賃料相場

貸倉庫の賃料は、立地によって大きく変動します。ここでは、主要な経済圏である「首都圏」「関西圏」「中京圏」およびその他の主要エリアにおける100坪の貸倉庫の賃料相場を解説します。賃料は「坪単価(1坪あたりの月額賃料)」で示されることが一般的ですので、坪単価に100を掛け合わせることで、おおよその月額賃料を算出できます。

※以下の相場は、一般的なドライ倉庫(常温倉庫)を想定しており、冷凍・冷蔵倉庫や危険物倉庫などの特殊な物件は含まれません。また、市況や物件の築年数、設備、駅からの距離などによって変動します。最新の情報は各不動産会社のウェブサイトなどでご確認ください。

| 主要エリア | 細分エリア | 坪単価の目安 | 100坪の月額賃料目安 | 特徴・傾向 |

|---|---|---|---|---|

| 首都圏 | 東京23区(湾岸・内陸) | 10,000円~20,000円 | 100万円~200万円 | 消費地へのアクセスは抜群だが、物件が希少で高額。特に江東区・大田区などの湾岸エリアは需要が集中。 |

| 東京多摩地区 | 6,000円~12,000円 | 60万円~120万円 | 圏央道や中央道へのアクセスが良く、広域配送の拠点として人気。八王子市、立川市、日野市などが中心。 | |

| 神奈川県(横浜・川崎) | 7,000円~15,000円 | 70万円~150万円 | 東京湾岸エリア同様、港湾施設に近く物流需要が高い。内陸部に行くほど価格は落ち着く傾向。 | |

| 埼玉県 | 5,000円~9,000円 | 50万円~90万円 | 外環道、圏央道沿いに大規模物流施設が集積。都心へのアクセスも良く、コストパフォーマンスが高いエリア。 | |

| 千葉県(湾岸・内陸) | 6,000円~11,000円 | 60万円~110万円 | 京葉道路や東関東道沿いの湾岸エリア(市川、船橋など)は人気。内陸の野田市、柏市なども物流の要所。 | |

| 関西圏 | 大阪市(湾岸・内陸) | 7,000円~14,000円 | 70万円~140万円 | 大阪港周辺の此花区、住之江区は物流の一等地。市内中心部への配送拠点としても需要が高い。 |

| 大阪府(北摂・東大阪) | 5,000円~9,000円 | 50万円~90万円 | 名神高速や近畿道へのアクセスが良い吹田市、茨木市や、モノづくりの街である東大阪市に物件が豊富。 | |

| 兵庫県(神戸・尼崎) | 6,000円~10,000円 | 60万円~100万円 | 神戸港や阪神高速湾岸線へのアクセスが良いエリアが人気。尼崎市は大阪へのアクセスも良好。 | |

| 京都府(南部) | 5,000円~8,000円 | 50万円~80万円 | 久御山町、八幡市など、名神高速・京滋バイパスが交差するエリアに物流施設が集まる。 | |

| 中京圏 | 愛知県(名古屋市) | 6,000円~11,000円 | 60万円~110万円 | 名古屋港周辺の港区や、名古屋高速へのアクセスが良いエリアは高め。自動車産業関連の需要が根強い。 |

| 愛知県(名古屋市外) | 4,500円~8,000円 | 45万円~80万円 | 小牧市、一宮市、春日井市など、高速道路のIC周辺に物流施設が多い。比較的リーズナブルな物件が見つかりやすい。 | |

| 岐阜県・三重県 | 3,500円~6,000円 | 35万円~60万円 | 東海環状自動車道や新名神高速道路の開通により、物流拠点としての価値が向上しているエリア。 | |

| その他 | 福岡県(福岡市周辺) | 5,000円~9,000円 | 50万円~90万円 | 九州の玄関口としてアジアとの貿易も盛ん。福岡空港や博多港周辺、九州自動車道沿いが人気エリア。 |

参照:CBRE プロパティサーチ、アットロジ 物件検索データなどを基に作成

首都圏エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉)

首都圏は日本最大の消費地であり、貸倉庫の需要が最も高いエリアです。そのため、賃料相場も全国で最も高水準にあります。

東京23区内、特に江東区、大田区、品川区といった湾岸エリアは、羽田空港や東京港に近く、都心へのラストワンマイル配送拠点として圧倒的な人気を誇ります。しかし、100坪規模の物件は非常に希少で、坪単価は1万円を優に超え、2万円近くになることも珍しくありません。

一方、圏央道が開通したことで、埼玉、千葉、神奈川の内陸部や東京多摩地区の価値が飛躍的に高まりました。これらのエリアは、都心へのアクセスを確保しつつ、比較的リーズナブルな賃料で広いスペースを確保できるため、広域配送センターとしての需要が集中しています。特に埼玉県の三郷市、八潮市、川口市や、千葉県の市川市、船橋市、柏市などは、物流のホットスポットとなっています。

関西圏エリア(大阪・兵庫・京都)

関西圏は、首都圏に次ぐ巨大な経済圏であり、貸倉庫市場も活況を呈しています。

中心となるのは大阪で、特に大阪港や関西国際空港を擁する湾岸エリア(此花区、住之江区など)は、国際物流のゲートウェイとして重要な役割を担っています。坪単価も関西圏では最も高く設定されています。

また、名神高速道路や近畿自動車道が交差する北摂エリア(吹田市、茨木市など)や、モノづくりの集積地である東大阪市周辺も、陸上輸送の利便性から人気のエリアです。

兵庫県では、神戸港を擁する神戸市や、大阪に隣接し阪神工業地帯の中核をなす尼崎市に物件が集中しています。京都府では、京都市内よりも、高速道路網が発達し、大阪や滋賀へのアクセスも良い府南部(久御山町、八幡市など)に物流施設が集積する傾向があります。

中京圏エリア(愛知・岐阜・三重)

中京圏は、日本を代表する製造業の中心地であり、特に自動車産業に関連する物流需要が非常に旺盛です。

愛知県名古屋市、特に名古屋港を抱える港区は、輸出入の拠点として高い需要があります。また、小牧市、一宮市、春日井市といった名古屋市郊外は、名神・東名高速道路の結節点であり、日本の東西を結ぶ物流の要衝として多くの倉庫が立地しています。

近年では、新名神高速道路や東海環状自動車道の整備が進んだことで、岐阜県や三重県北部にも大規模な物流施設が次々と開発されており、中京圏の物流ネットワークはさらに広がりを見せています。これらのエリアは、愛知県内に比べて賃料が手頃な場合が多く、コストを抑えたい企業にとって魅力的な選択肢となっています。

その他の主要エリア(福岡など)

三大都市圏以外では、各地方の中核都市が貸倉庫市場の中心となります。

特に福岡県は、九州全体の経済を牽引し、韓国や中国などアジア大陸に近いという地理的優位性から、国際物流の拠点としても重要です度を増しています。博多港や福岡空港、九州自動車道のIC周辺には多くの倉庫が集まり、活発な取引が行われています。

その他、北海道の札幌市周辺、宮城県の仙台市周辺なども、それぞれの地域における物流のハブとして機能しており、安定した倉庫需要が存在します。これらの地方都市では、都心部に比べて坪単価は抑えられますが、利便性の高い好立地の物件は引き合いが強い傾向にあります。

賃料以外に必要となる費用

貸倉庫を借りる際には、毎月の賃料だけでなく、契約時に支払う「初期費用」と、運用を始めてから毎月発生する「ランニングコスト」を正確に把握し、事業計画に織り込む必要があります。これらの費用を見落とすと、想定外の出費で資金繰りが悪化する可能性があるため、注意が必要です。

契約時にかかる初期費用

貸倉庫の契約時には、月額賃料の数ヶ月分に相当するまとまった資金が必要です。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分以上になることも珍しくありません。

| 費用項目 | 内容 | 目安 |

|---|---|---|

| 保証金・敷金 | 賃料滞納や物件の破損に備える担保金。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還される。 | 月額賃料の3~10ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 月額賃料の0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を紹介・仲介した不動産会社に支払う手数料。 | 月額賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前家賃 | 契約月の賃料(日割り)と翌月分の賃料。 | 賃料の1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水災などの損害に備える保険。加入が義務付けられることがほとんど。 | 2年間で2万円~10万円程度 |

保証金・敷金

保証金(または敷金)は、契約時に貸主に預ける担保金です。賃料の滞納があった場合や、借主の過失によって物件を損傷させた場合の修繕費に充当されます。問題がなければ、退去時に後述する「原状回復費用」や「償却費」を差し引いた上で返還されます。

相場は月額賃料の3ヶ月分から10ヶ月分と幅広く、事業内容や企業の信用力、物件の特性によって変動します。特に、工場利用など建物の損耗が激しいと想定される場合は、高めに設定される傾向があります。

契約書に「保証金の償却」という条項が含まれている場合があるので注意が必要です。これは、契約期間に関わらず、解約時に保証金の一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が無条件で差し引かれるという特約です。契約前に必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、物件を貸してくれた大家さん(貸主)に対して、謝礼として支払うお金です。保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

相場は月額賃料の0ヶ月分から2ヶ月分程度です。最近では、競争力を高めるために礼金を設定しない「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。

仲介手数料

仲介手数料は、物件探しから契約までをサポートしてくれた不動産会社に支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により上限が定められており、一般的には「月額賃料の1ヶ月分 + 消費税」となります。

これはあくまで法律上の上限額であり、不動産会社によっては交渉に応じてくれる場合もありますが、基本的にはこの金額がかかると考えておきましょう。

前家賃

契約が成立すると、入居する月の賃料と、その翌月分の賃料を前もって支払うのが一般的です。これを前家賃(まえやちん)と呼びます。

例えば、4月15日から入居する場合、4月分の残り日数分の日割り賃料と、5月分の1ヶ月分の賃料を契約時に支払います。

火災保険料

万が一の火災や水漏れ、盗難などの事故に備え、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が契約の条件となっていることがほとんどです。保険料は、建物の構造(木造、鉄骨造など)や広さ、補償内容によって異なりますが、2年契約で数万円から10万円程度が目安です。

毎月の運用でかかる費用(ランニングコスト)

契約後は、月々の賃料に加えて、以下のようなランニングコストが発生します。これらの費用も予算計画に含めておくことが重要です。

共益費・管理費

共益費や管理費は、廊下やエレベーター、駐車場、建物の外回りといった共用部分の清掃、点検、維持管理のために使われる費用です。賃料とは別に請求され、坪単価で設定されている場合(例:坪500円)や、月額固定で設定されている場合があります。

100坪の倉庫であれば、月額数万円から10万円以上になることも考えられます。賃料が安くても共益費が高い物件もあるため、必ず賃料と共益費を合算した「総額」で物件を比較検討することが大切です。

水道光熱費

倉庫内で使用する電気、水道、ガス(必要な場合)の料金です。これは、事業内容や稼働状況によって大きく変動します。

特に電気代は注意が必要です。照明や事務所のOA機器に加え、フォークリフトの充電、空調設備、冷凍・冷蔵設備などを稼働させる場合、高額になる可能性があります。契約前に、その倉庫の電気容量(アンペア数)や、高圧電力を引き込めるキュービクルの有無などを確認しておくことが重要です。

その他にも、以下のような費用が発生する可能性があります。

- インターネット回線費用:在庫管理システムや事務所での業務に必須です。

- 警備・セキュリティ費用:機械警備システムを導入する場合に月額費用がかかります。

- メンテナンス費用:シャッターや空調設備などの定期的なメンテナンス費用が借主負担となる契約もあります。

- 駐車場代:敷地内の駐車スペースが有料の場合や、別途近隣で駐車場を借りる場合に発生します。

これらの費用を事前にリストアップし、余裕を持った資金計画を立てることが、安定した倉庫運用の鍵となります。

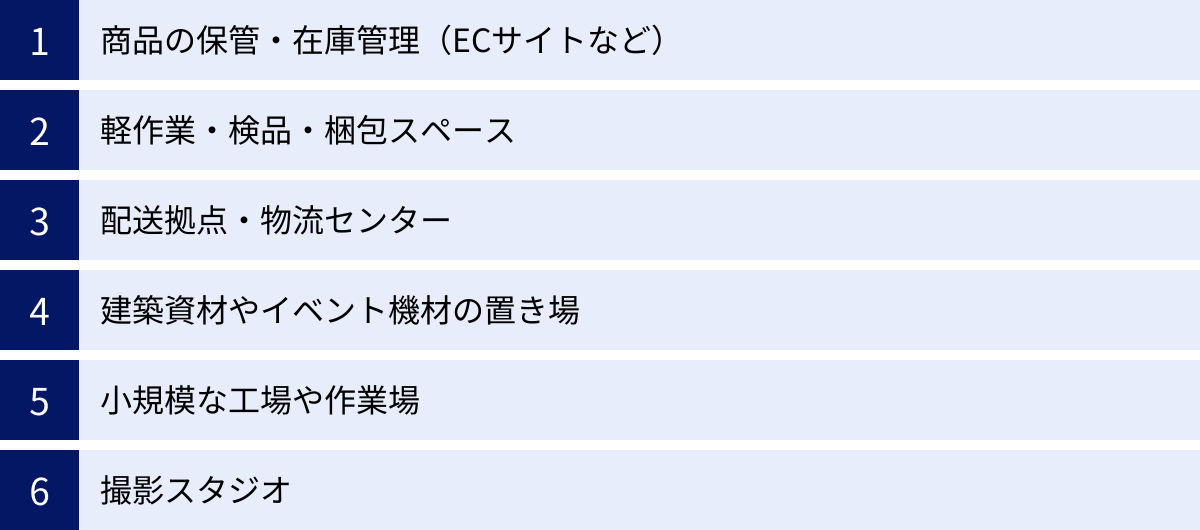

100坪の貸倉庫の主な活用例

100坪(約330㎡)という広さは、単なる保管スペースにとどまらず、事業の成長を支える多機能な拠点として活用できます。ここでは、100坪の貸倉庫が実際にどのような用途で利用されているのか、具体的な活用例を6つ紹介します。自社のビジネスモデルと照らし合わせながら、最適な活用法を検討してみましょう。

商品の保管・在庫管理(ECサイトなど)

最も代表的な活用例が、商品の保管と在庫管理です。特に、成長期にある中小規模のEC(電子商取引)事業者にとって、100坪の倉庫は非常に魅力的な選択肢となります。

自宅や小規模なオフィスでは手狭になり、在庫管理が煩雑になってきた段階で、100坪の倉庫に移転するケースが多く見られます。

- 十分な保管能力:スチールラックなどを効率的に配置すれば、数千SKU(在庫管理単位)の商品を整然と保管できます。アパレル、雑貨、化粧品、小型家電など、多品種少量の商品を扱うビジネスにも十分対応可能です。

- 効率的な在庫管理:保管スペースに余裕が生まれることで、商品の種類別・入荷日別にエリアを分けるなど、ロケーション管理がしやすくなります。これにより、ピッキングミスや在庫差異の発生を抑制し、管理精度を向上させることができます。

- 事業拡大への対応:セール時期の大量仕入れや、将来的な取扱商品数の増加にも柔軟に対応できるキャパシティを確保できます。

軽作業・検品・梱包スペース

100坪の広さがあれば、保管エリアと作業エリアを明確に分けてレイアウトすることが可能です。これにより、物流業務の効率が格段に向上します。

- 入荷・検品:仕入れた商品を受け入れ、数量や品質をチェックするスペースを確保できます。

- 流通加工:値札付け、ラベル貼り、セット品の組み立て、ギフトラッピングといった付加価値を高めるための軽作業(流通加工)を行う専用スペースを設けられます。

- 梱包・出荷:注文に応じて商品をピッキングし、段ボールに梱包して発送伝票を貼り付ける一連の作業を、流れ作業で行える動線を構築できます。

作業スペースを十分に確保することで、スタッフが動きやすくなり、作業効率が上がるだけでなく、作業ミスの削減や労働環境の改善にも繋がります。

配送拠点・物流センター

複数の拠点や顧客へ商品を届けるための小型のデポ(Depot)や、地域密着型の配送拠点としても100坪の倉庫は最適です。

- ラストワンマイル配送拠点:大手物流会社から幹線輸送で運ばれてきた荷物を一度倉庫で荷受けし、そこから軽トラックや商用バンに積み替えて、特定のエリア内の顧客へ配達する「ラストワンマイル」の拠点として活用できます。都市部近郊の倉庫であれば、即日配送サービスの実現にも貢献します。

- 複数店舗への商品供給:複数の実店舗を展開する小売業者が、各店舗へ商品を供給するための中間拠点(サテライト倉庫)として利用するケースです。一括で仕入れた商品を倉庫で店舗別に仕分けし、定期的に配送することで、各店舗のバックヤードの省スペース化と在庫の最適化が図れます。

建築資材やイベント機材の置き場

建設業やイベント関連の企業にとっても、100坪の倉庫は重要な役割を果たします。

- 建築資材・工具の保管:工務店やリフォーム会社、電気工事会社などが、現場で使用する木材、パイプ、断熱材といった資材や、電動工具、重機などを保管する場所として利用します。雨風から資材を守り、盗難のリスクを軽減できるだけでなく、現場ごとに必要な資材を整理・準備する拠点となります。

- イベント機材・什器の保管:イベント企画・運営会社が、音響機材、照明、ステージ部材、テント、展示パネル、長机、椅子といった大量の機材や什器を保管するために利用します。イベントの設営・撤収のたびに、機材のメンテナンスや準備を行う拠点としても機能します。

これらの業種では、屋外に資材を野積みしているケースも見られますが、倉庫を借りることで、資材の品質維持と管理の効率化、安全性の向上といったメリットが得られます。

小規模な工場や作業場

倉庫物件の中には、一定の条件下で「工場」や「作業場」として利用できるものもあります。100坪の広さがあれば、小規模な生産ラインや複数の作業台を設置することが可能です。

- 組み立て・加工:部品を仕入れて製品を組み立てるアッセンブリ工場や、簡単な加工を行う作業場として活用できます。

- 食品加工:衛生基準を満たした設備を導入し、菓子製造や弁当・惣菜の調理、セントラルキッチンとして利用するケースもあります(ただし、保健所の営業許可が必要)。

- 印刷・製本:印刷機や製本機を設置し、小ロットの印刷物を作成する工場として利用します。

ただし、倉庫を工場として利用するには、都市計画法の「用途地域」や、騒音・振動・臭気などに関する規制をクリアする必要があります。 特に「工業専用地域」「工業地域」「準工業地域」以外のエリアでは、工場の操業が認められない場合が多いため、契約前に必ず自治体や不動産会社に確認することが不可欠です。

撮影スタジオ

天井高があり、柱の少ない広々とした空間という倉庫の特性を活かして、撮影スタジオとして転用するクリエイティブな活用法もあります。

- 商品・アパレル撮影:ECサイトに掲載する商品写真や、ファッションブランドのルックブックなどを撮影するスタジオとして利用します。広い空間を活かして、様々な背景やセットを組むことができます。

- 自動車・大型製品の撮影:大きなシャッターがあり、車両が直接乗り入れられる倉庫であれば、自動車やバイク、大型家具などの撮影にも対応できます。

- 映像・PV撮影:コンクリート打ちっぱなしの無機質な雰囲気が、アーティストのプロモーションビデオや映像作品のロケ地として好まれることもあります。

この場合も、用途地域や建物の構造が利用目的に合致しているかどうかの確認が必要です。

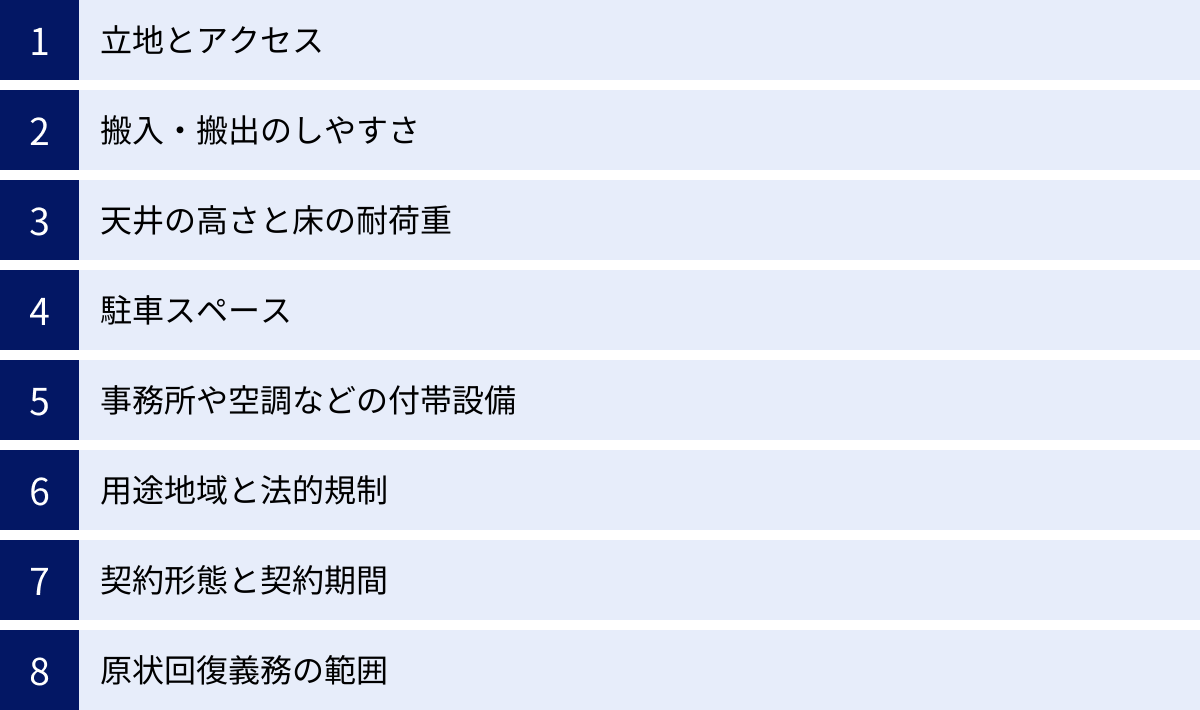

失敗しない!貸倉庫選びで確認すべき8つのポイント

理想的な貸倉庫を見つけたと思っても、契約後に「こんなはずではなかった」という問題が発生することは少なくありません。そうした失敗を避けるため、物件を決定する前に必ず確認しておくべき8つの重要なポイントを解説します。内見時には、このリストを片手に一つひとつチェックすることをおすすめします。

① 立地とアクセス

立地は倉庫の機能性を左右する最も重要な要素です。自社のビジネスにとって最適な場所かどうかを多角的に評価しましょう。

- 高速道路・主要幹線道路へのアクセス:商品の仕入れ元や納品先への輸送ルートを考慮し、高速道路のインターチェンジや主要な国道・県道から近いかを確認します。輸送時間とコストに直結するため、地図上だけでなく、実際に車で走行してみて、渋滞の発生状況や交差点の曲がりやすさなども確認すると良いでしょう。

- 従業員の通勤のしやすさ:最寄り駅からの距離やバス路線の有無など、公共交通機関でのアクセスも重要です。車通勤がメインになる場合は、周辺道路の混雑状況や通勤時間帯の様子を把握しておきましょう。人材確保の観点からも、従業員が通いやすい立地であることは大きなメリットになります。

- 周辺環境:近隣に住宅街がある場合、トラックの出入りによる騒音や振動でトラブルになる可能性があります。前面道路がスクールゾーンに指定されていないか、夜間や早朝の作業に支障がないかなども確認が必要です。

② 搬入・搬出のしやすさ

倉庫は荷物を出し入れする場所です。搬入・搬出の効率は、日々のオペレーションに大きな影響を与えます。

- 前面道路の幅員と接道状況:4tトラックや10tトラックといった大型車両が、安全に倉庫の敷地内へ進入し、方向転換できるかは必須のチェック項目です。前面道路が狭い、交通量が多い、電柱や標識が邪魔になるといった問題がないかを確認します。

- 接車バース(プラットフォーム)の有無:トラックの荷台と倉庫の床面の高さを合わせるための接車バースがあるか。バースがあれば、フォークリフトでの荷役作業が格段にスムーズになります。バースの高さや、一度に何台のトラックを接車できるかも確認しましょう。

- シャッターのサイズと種類:シャッターの有効開口幅と高さを実測し、使用する車両やフォークリフト、搬入する荷物が問題なく通過できるかを確認します。シャッターの種類が手動か電動かによっても、作業効率は変わってきます。

③ 天井の高さと床の耐荷重

保管効率と安全性に直結する、建物の基本的なスペックです。

- 天井の高さ(有効天井高):図面に記載されている天井高が、照明器具や梁(はり)の下までの「有効天井高」なのかを確認することが重要です。保管効率を最大化するには、ラックを何段まで積めるかが鍵となるため、最も低い梁の下から床までの高さを正確に把握しましょう。

- 床の耐荷重:床が1平方メートルあたり何キログラムの重さに耐えられるかを示す数値です。単位は「kg/㎡」や「t/㎡」で表されます。一般的な倉庫では1.5t/㎡(1,500kg/㎡)程度ですが、重量のある機械を設置したり、商品を高く積み上げたりする場合は、より高い耐荷重が求められます。扱いたい荷物の重量を計算し、耐荷重をクリアしているか必ず確認してください。

④ 駐車スペース

車両の利用は倉庫運営に不可欠です。必要な駐車スペースが確保できるかを確認しましょう。

- トラック用の駐車・待機スペース:荷役中のトラック以外に、待機するトラックを停めておくスペースがあるか。敷地内に十分なスペースがないと、路上待機による近隣トラブルの原因になります。

- 従業員用の駐車場:従業員が車で通勤する場合、必要な台数分の駐車スペースが敷地内にあるか、または近隣で月極駐車場を確保できるかを確認します。その際の費用もコストとして計算に入れておきましょう。

⑤ 事務所や空調などの付帯設備

倉庫での作業を快適かつ効率的に行うための設備が整っているかを確認します。

- 事務所スペース:倉庫内に事務作業や休憩ができるスペースが併設されているか。広さやコンセントの数、インターネット回線の引き込みが可能かなどもチェックします。

- トイレ・給湯室・更衣室:従業員が利用する基本的な福利厚生設備です。清潔さや数も確認しておきましょう。

- 空調設備(エアコン):特に夏場の熱中症対策や、一定の温度管理が必要な商品を扱う場合に、空調の有無は重要です。設備が古い場合は、効き具合や電気代も気にする必要があります。

- 電気容量・キュービクル:多くの動力機械を使用する場合、十分な電気容量があるか、高圧電力を受電するためのキュービクルが設置されているかを確認します。容量が不足すると、増設工事に高額な費用がかかる場合があります。

⑥ 用途地域と法的規制

希望する用途で倉庫を利用できるか、法的な側面から確認することは非常に重要です。

- 用途地域:都市計画法で定められた13種類の用途地域のうち、どの地域に物件が所在するかを確認します。工場としての利用や、騒音・振動を伴う作業は「工業専用地域」「工業地域」「準工業地域」でなければ認められないケースがほとんどです。物販店舗を併設したい場合は「商業地域」や「近隣商業地域」である必要があります。契約後に「やりたい事業ができない」という事態を避けるため、必ず事前に自治体の都市計画課などで確認しましょう。

- 消防法・建築基準法:保管する物品の種類(危険物など)や建物の使い方によっては、追加の消防設備(スプリンクラーなど)の設置や、建築確認申請が必要になる場合があります。

⑦ 契約形態と契約期間

契約内容は、将来の事業計画にも影響を与える重要な項目です。

- 契約形態(普通借家契約 vs 定期借家契約):

- 普通借家契約:契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として契約を更新できます。長期的に安定して事業を続けたい場合に有利です。

- 定期借家契約:契約期間が満了すると、更新されることなく契約が確定的に終了します。再契約できる保証はないため、注意が必要です。

- 契約期間と中途解約条項:契約期間が何年か、また、期間の途中で解約する場合のペナルティ(違約金の額や解約予告期間など)を必ず確認します。

⑧ 原状回復義務の範囲

退去時にトラブルになりやすいのが、原状回復の問題です。

- 原状回復の定義:どこまでを「元の状態」に戻す必要があるのか、その範囲を契約前に貸主と書面で明確にしておくことが重要です。借主の故意・過失による損傷は修繕義務がありますが、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)まで負担する必要があるのか、特約の内容をしっかり確認しましょう。

- 造作・改装の可否:間仕切りの設置や設備の追加など、倉庫内を改装したい場合、どこまで許されるのか、また、退去時にその造作物を撤去する必要があるのか(造作買取請求権を放棄する特約がないか)を確認します。

効率的な貸倉庫の探し方

自社のニーズに合った100坪の貸倉庫を効率的に見つけるには、専門的な情報源を活用することが近道です。ここでは、代表的な2つの探し方を紹介します。

倉庫専門の不動産ポータルサイトを活用する

住居用の賃貸サイトで倉庫を探すのは非効率です。事業用不動産、特に倉庫や工場に特化したポータルサイトを利用することで、豊富な物件情報の中から条件に合ったものをスムーズに絞り込むことができます。これらのサイトは、坪数、エリア、賃料といった基本的な条件だけでなく、「天井高」「床荷重」「接車バースの有無」といった倉庫ならではの専門的な条件で検索できるのが大きなメリットです。

アットロジ

株式会社プロロジスが運営する、物流不動産に特化したポータルサイトです。大規模な最新鋭の物流施設から、中小規模の倉庫まで幅広い物件情報が掲載されています。地図からの検索機能や、詳細な物件情報が充実しており、物流のプロフェッショナル向けの情報が豊富です。

参照:アットロジ公式サイト

CBRE

世界最大手の事業用不動産サービス会社であるCBREが提供する物件検索サイトです。特に大規模な賃貸物流施設(マルチテナント型倉庫など)の情報に強く、企業のサプライチェーン戦略に基づいた物件提案を受けることも可能です。マーケットレポートなどの情報も充実しており、市場動向を把握するのにも役立ちます。

参照:CBRE公式サイト プロパティサーチ

貸倉庫サーチ

倉庫・工場・物流施設に特化した検索サイトで、全国の物件情報を網羅しています。比較的小規模な倉庫や、地域に密着した物件も見つけやすいのが特徴です。シンプルなインターフェースで、初心者でも使いやすいように設計されています。

参照:貸倉庫サーチ公式サイト

これらのサイトを活用する際は、気になる物件を複数リストアップし、それぞれの特徴を比較検討することが重要です。また、新着物件情報をメールで受け取れるように設定しておくと、好条件の物件を見逃さずに済みます。

倉庫に詳しい不動産会社に相談する

ポータルサイトで物件を探すのと並行して、倉庫や工場の仲介を専門に扱っている不動産会社に直接相談することも非常に有効な手段です。

- 非公開物件の紹介:好条件の物件や、貸主の意向で公に情報を出したくない物件は、インターネットに掲載されず「非公開物件」として扱われることがあります。専門の不動産会社は、こうした非公開物件の情報を保有しているケースが多く、自社の希望条件を伝えておくことで、最適な物件を紹介してもらえる可能性があります。

- 専門的なアドバイス:倉庫に詳しい担当者であれば、物件のスペックだけでなく、そのエリアの物流動向や用途地域の規制、契約上の注意点など、専門的な知見に基づいたアドバイスを提供してくれます。自社の事業内容を詳しく説明し、プロの視点から最適な物件を提案してもらうことで、自力で探すよりも効率的かつ安全に契約を進めることができます。

- 条件交渉の代行:賃料や契約条件について、貸主との交渉を代行してもらえるのも大きなメリットです。地域の賃料相場や過去の成約事例を基に、有利な条件で契約できるようサポートしてくれます。

不動産会社を選ぶ際は、ウェブサイトで倉庫や工場の仲介実績が豊富かどうかを確認し、問い合わせの際の対応が迅速かつ丁寧な会社を選ぶと良いでしょう。

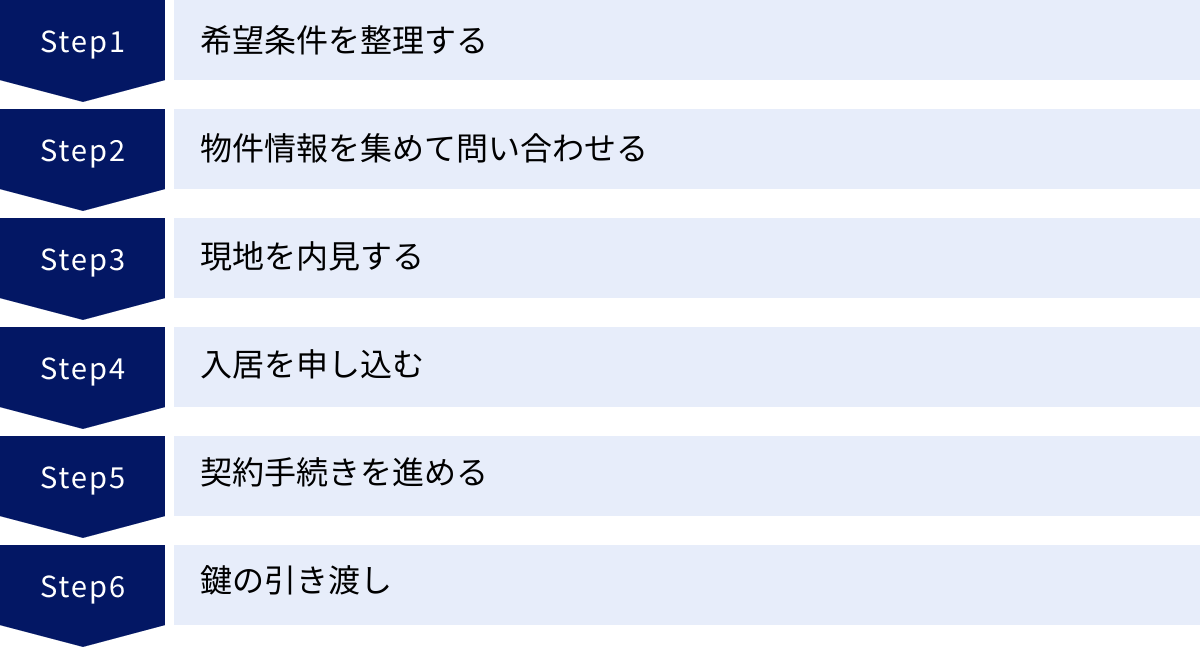

貸倉庫を契約するまでの6つのステップ

希望条件に合う貸倉庫を見つけてから、実際に利用を開始するまでには、いくつかの手続きが必要です。ここでは、契約までの流れを6つのステップに分けて具体的に解説します。全体のプロセスを把握しておくことで、スムーズに契約を進めることができます。

① 希望条件を整理する

まず、どのような倉庫が必要なのか、自社の要求を明確に整理します。この最初のステップが、後の物件探しを効率的に進めるための土台となります。

- エリア:どの地域で事業を行いたいか。高速ICからの距離、取引先へのアクセスなどを考慮します。

- 広さ:100坪という目標はありますが、本当に100坪で十分か、あるいは80坪でも可能か、120坪必要か、許容範囲を設けておくと選択肢が広がります。

- 予算:月額賃料の上限を決めます。賃料だけでなく、共益費や保証金などの初期費用も含めた総額で考えましょう。

- 必須設備:天井高、床荷重、駐車スペース、事務所、空調など、事業を行う上で「絶対に譲れない条件」をリストアップします。

- 希望条件:「あれば嬉しい条件」も整理しておきます。

- 入居希望時期:いつから利用を開始したいのか、スケジュールを明確にします。

これらの条件に優先順位をつけておくことで、物件を比較検討する際の判断基準が明確になります。

② 物件情報を集めて問い合わせる

整理した希望条件を基に、具体的な物件情報を集めます。

前述の「倉庫専門の不動産ポータルサイト」や、不動産会社のウェブサイトを活用して、条件に合う物件を検索します。気になる物件が見つかったら、躊躇せずに電話や問い合わせフォームから連絡を取りましょう。

問い合わせの際には、「まだ空いているか」「詳細な資料(図面など)を送ってもらえるか」「内見は可能か」などを確認します。この時、自社の事業内容や探している倉庫の条件を具体的に伝えると、担当者も他の物件を提案しやすくなります。

③ 現地を内見する

資料や写真だけでは分からない部分を確認するため、現地への内見は必須です。複数の候補物件をリストアップし、時間を取って見学に行きましょう。

内見時には、事前に作成したチェックリスト(「失敗しない!8つのポイント」を参照)を持参し、一つひとつ確認していきます。

- 図面と実際の広さや間取りに違いはないか。

- 天井の梁や柱の位置、床の状態(ひび割れ、傾きなど)はどうか。

- 前面道路の交通量や、トラックの出入りのしやすさはどうか。

- 周辺の騒音や匂い、雰囲気はどうか。

- 電気、水道、ガスなどの設備は正常に機能するか。

メジャーを持参してシャッターの開口部や天井高を自分で実測したり、写真をたくさん撮っておくと、後で比較検討する際に役立ちます。

④ 入居を申し込む

内見の結果、借りたい物件が決まったら、貸主に対して「入居申込書(または買付証明書)」を提出し、入居の意思表示をします。この申込書は、不動産会社から所定のフォーマットが提供されます。

一般的に、以下の情報を記入します。

- 借主情報:法人名、代表者名、住所、事業内容など。

- 連帯保証人情報:代表者個人が連帯保証人になることが多いです。

- 希望条件:希望賃料や契約開始日など、交渉したい項目があれば記載します。

この申込書と、会社の登記簿謄本や決算書などの必要書類を併せて提出し、貸主による入居審査を待ちます。

⑤ 契約手続きを進める

貸主が申込内容を基に入居審査を行い、承認されると、いよいよ契約手続きに進みます。

まず、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件や契約条件に関する非常に重要な内容を説明するものです。登記情報、法令上の制限、契約解除に関する事項などが含まれるため、不明な点があればその場で必ず質問しましょう。

次に、「賃貸借契約書」の内容を確認します。賃料、契約期間、原状回復義務の範囲、禁止事項など、すべての条項にしっかり目を通し、納得した上で署名・捺印します。

契約書の取り交わしと同時に、保証金や仲介手数料といった初期費用を期日までに支払います。

⑥ 鍵の引き渡し

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。鍵を受け取った瞬間から、正式に倉庫の利用を開始できます。

引き渡し時には、貸主または不動産会社の担当者立ち会いのもと、物件の最終確認(現況確認)を行うのが一般的です。壁の傷や設備の不具合など、入居時点であったものを写真に撮り、書面で記録を残しておくと、退去時の原状回復トラブルを防ぐのに役立ちます。

これで、すべてのステップが完了です。いよいよ、新しい拠点での事業がスタートします。

まとめ

本記事では、100坪の貸倉庫を検討している事業者の方々に向けて、広さの具体的なイメージから賃料相場、活用例、失敗しないための選び方、そして契約までの流れを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 100坪の広さ: 約330㎡(約204畳)に相当し、学校の体育館の約1/3ほどの広さ。ラックを設置すれば数万点の商品を保管でき、小型の配送拠点としても十分機能するキャパシティがあります。

- 賃料相場: エリアによって大きく異なり、首都圏の坪単価は5,000円〜20,000円、関西圏は5,000円〜14,000円、中京圏は3,500円〜11,000円が目安です。自社の物流戦略とコストのバランスを考えてエリアを選ぶことが重要です。

- 必要な費用: 月々の賃料に加え、契約時には賃料の6ヶ月分以上にもなる初期費用(保証金、礼金など)がかかります。また、運用中も共益費や水道光熱費といったランニングコストが発生するため、総額で予算を計画する必要があります。

- 主な活用例: 商品の在庫管理や軽作業・梱包スペースはもちろん、配送拠点、資材置き場、小規模な工場や作業場、撮影スタジオなど、アイデア次第で多様な活用が可能です。

- 失敗しないための8つのポイント: 「立地」「搬入出」「天井高・床荷重」「駐車スペース」「付帯設備」「法的規制」「契約形態」「原状回復義務」の8点は、契約前に必ず確認すべき重要項目です。

- 効率的な探し方: 倉庫専門のポータルサイトや、倉庫の仲介実績が豊富な不動産会社を活用することで、非公開物件を含む幅広い選択肢から、自社に最適な物件を効率的に見つけることができます。

貸倉庫は、単なる「モノを置く箱」ではありません。ビジネスの成長を支え、競争力を生み出すための重要な「戦略拠点」です。この記事で得た知識を活用し、慎重かつ計画的に物件選びを進めることで、事業の成功確率は格段に高まるでしょう。

最適な100坪の貸倉庫を見つけ、貴社のビジネスがさらに飛躍するための一助となれば幸いです。