事業の拡大に伴い、商品の在庫や資材の保管場所に悩む経営者や担当者にとって、「貸倉庫」は非常に有力な選択肢です。特に「200坪」という規模は、スタートアップから中堅企業まで、多くのビジネスにとって過不足のない絶妙なサイズ感を提供します。しかし、いざ200坪の貸倉庫を探そうとしても、「そもそも200坪ってどれくらいの広さ?」「賃料の相場はいくらくらい?」「どうやって探せば失敗しないの?」といった疑問が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、200坪の貸倉庫に焦点を当て、その基本的な知識から具体的な探し方、契約前のチェックポイントまでを網羅的に解説します。広さの具体的なイメージから始まり、首都圏・関西・中京エリアの最新の賃料相場、敷金や礼金といった初期費用の内訳、さらには業種別の最適な活用方法まで、詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたのビジネスに最適な200坪の貸倉庫を見つけ、事業をさらに加速させるための確かな知識と具体的なアクションプランを手に入れることができるでしょう。

目次

200坪の貸倉庫とは?基本的な広さのイメージ

貸倉庫を探し始める第一歩は、その「広さ」を正確にイメージすることです。ここでは「200坪」という単位が具体的にどれくらいのスペースなのか、専門的な単位への換算から、身近なものとの比較、そして実際に保管できる荷物量の目安まで、多角的に解説します。

200坪は何平米(㎡)?

不動産の広さを表す単位として日本では古くから「坪」が使われていますが、国際的な標準単位であり、不動産登記などで公式に使用されるのは「平米(へいべい)」、すなわち平方メートル(㎡)です。この2つの単位の関係を理解しておくことは、物件情報を正確に把握する上で不可欠です。

1坪は、約3.30578平方メートル(㎡)です。この換算率を使って200坪を平米に計算すると、以下のようになります。

200坪 × 3.30578 ㎡/坪 = 661.156 ㎡

したがって、200坪の貸倉庫は、約661平米の広さを持つ空間ということになります。物件情報によっては「約660㎡」などと少し丸めた数字で記載されていることも多いですが、基本的な換算式を覚えておけば、異なる単位で表記されていても瞬時に広さを比較検討できます。

この計算は、例えば倉庫内に設置する棚(ラック)のレイアウトを考えたり、作業動線を設計したりする際の基礎となります。CADソフトや設計ツールを使う際には平米(㎡)での入力が基本となるため、坪数だけでなく平米数も必ず把握しておくようにしましょう。

身近なもので広さを例えると

「約661平米」と言われても、すぐに具体的な広さを思い浮かべるのは難しいかもしれません。そこで、私たちの生活に身近なものの大きさと比較してみましょう。

- 学校の体育館(バスケットボールコート1面分): 一般的なバスケットボールコートのサイズは、28m × 15m = 420㎡です。200坪(約661㎡)は、バスケットボールコートの約1.5面分に相当します。コートの周りにある程度の余裕を持たせた体育館のフロア面積に近い広さと考えるとイメージしやすいでしょう。

- テニスコート(ダブルス): テニスコート1面の規格は、23.77m × 10.97mで約260㎡です。つまり、200坪の倉庫にはテニスコートが2面すっぽりと収まり、さらに140㎡ほどの余裕がある計算になります。

- 25mプール: 学校などでよく見かける25mプールの面積は、長さ25m × 幅13m(6コースの場合)= 325㎡程度です。200坪の広さは、この25mプールがちょうど2つ入るくらいの広大なスペースです。

- コンビニエンスストア: 一般的なコンビニの店舗面積は、150㎡〜200㎡程度と言われています。200坪の倉庫は、コンビニが3〜4店舗すっぽり入ってしまうほどの広さを持っていることになります。バックヤードも含めた店舗全体と比較しても、その広大さがよく分かります。

これらの比較から、200坪という空間が、単なる物置ではなく、保管・作業・管理といった複数の機能を併せ持つ物流拠点として十分なキャパシティを持つことが理解できるはずです。

保管できる荷物量の目安

広さのイメージが掴めたところで、次に気になるのが「具体的にどれくらいの荷物を保管できるのか」という点です。これは扱う荷物の種類や荷姿(段ボール、パレット、長尺物など)、そして保管方法(平置きか、ラックを使うか)によって大きく変わります。ここでは、物流で一般的に用いられるパレットを基準に考えてみましょう。

物流で標準的に使われるパレットのサイズは「T11型パレット」と呼ばれ、1,100mm × 1,100mm(= 1.21㎡)です。このパレットを倉庫内にどれだけ置けるかで、保管能力を概算できます。

仮に200坪(約661㎡)の倉庫を最大限活用する場合を考えてみます。

ただし、倉庫内にはフォークリフトが通るための通路(動線)や、荷物の仕分け・梱包作業を行うためのスペースも必要です。一般的に、倉庫面積の50%〜60%が保管スペースとして利用できる効率的な割合とされています。

ここでは、保管効率を60%と仮定してみましょう。

保管可能面積:661㎡ × 60% = 約396.6㎡

この保管スペースにT11型パレットを平置き(1段積み)する場合、

保管可能パレット数:396.6㎡ ÷ 1.21㎡/枚 = 約327枚

つまり、200坪の倉庫では、効率的なレイアウトを組んだ場合、T11型パレットを約327枚、平置きで保管できると試算できます。

さらに、倉庫の天井高を活かしてラック(棚)を設置し、多段積み(ネステナーやスチールラックなど)を行えば、保管能力は飛躍的に向上します。例えば、3段積みのラックを導入した場合、単純計算で保管能力は約3倍になります。

327枚 × 3段 = 981枚

もちろん、これはあくまで単純計算です。実際には、柱の位置、シャッターや出入口の位置、事務所スペースの有無などによって、有効に使える面積は変動します。しかし、この概算を知っておくことで、自社の取り扱い物流量と照らし合わせ、200坪という規模が自社にとって適切かどうかを判断する重要な指標となるでしょう。

このように、200坪という広さは、中規模のEC事業者や製造業者が数ヶ月分の在庫を保管したり、建設業者が複数の現場で使用する資材をまとめて管理したりするのに十分なキャパシティを持っています。

200坪の貸倉庫の賃料相場

200坪の貸倉庫を借りる上で最も気になるのが、月々の賃料です。倉庫の賃料は、立地する「エリア」によって大きく異なり、さらに「築年数」や「設備」といった様々な要因によって変動します。ここでは、主要エリア別の坪単価相場と、賃料を左右する具体的な要因について詳しく解説します。

エリア別の坪単価相場

倉庫の賃料は、一般的に「坪単価」、つまり1坪あたりの月額賃料で示されることがほとんどです。ここでは、日本の三大経済圏である「首都圏」「関西」「中京」のエリア別に、200坪規模の貸倉庫の坪単価相場を見ていきましょう。

なお、これらの相場は市況によって常に変動するため、あくまで2024年時点での目安として参考にしてください。

| エリア | 主要地域 | 坪単価相場(月額) | 200坪倉庫の月額賃料(目安) |

|---|---|---|---|

| 首都圏エリア | 東京23区・湾岸部 | 7,000円~15,000円 | 140万円~300万円 |

| 東京多摩地区・神奈川内陸部 | 4,500円~7,000円 | 90万円~140万円 | |

| 埼玉・千葉(IC周辺) | 4,000円~6,500円 | 80万円~130万円 | |

| 関西エリア | 大阪湾岸部・市内 | 5,000円~8,000円 | 100万円~160万円 |

| 兵庫内陸部・京都南部 | 3,500円~5,500円 | 70万円~110万円 | |

| 中京エリア | 名古屋港周辺・IC周辺 | 4,000円~6,000円 | 80万円~120万円 |

| 愛知内陸部・岐阜・三重 | 3,000円~5,000円 | 60万円~100万円 |

首都圏エリア(東京・神奈川・埼玉・千葉)

首都圏は日本最大の消費地であり、物流需要が最も高いエリアです。そのため、全国的に見ても賃料相場は高水準で推移しています。

- 東京23区・湾岸部(大田区、江東区、品川区など):

坪単価は7,000円〜15,000円程度が目安です。特に都心へのアクセスが良く、主要な港や空港に近い湾岸エリアは、ラストワンマイル配送の拠点として非常に人気が高く、賃料も高騰しています。ただし、このエリアで200坪という比較的小規模な物件を見つけるのは、大規模な物流施設開発が主流となっているため、やや困難な場合があります。 - 東京多摩地区・神奈川内陸部(八王子市、厚木市、相模原市など):

坪単価は4,500円〜7,000円程度。圏央道や中央道、東名高速道路へのアクセスが良く、関東一円への広域配送拠点として需要が高いエリアです。都心部よりは賃料が抑えられ、200坪規模の物件も見つけやすい傾向にあります。 - 埼玉・千葉(三郷市、川口市、市川市、船橋市など):

坪単価は4,000円〜6,500円程度。外環道や常磐道、京葉道路といった主要幹線道路沿いを中心に物流施設が集積しています。都心へのアクセスも良好でありながら、比較的リーズナブルな賃料の物件が多く、コストを重視する企業に人気です。

関西エリア

首都圏に次ぐ大消費地である関西エリアも、物流拠点として活発な動きを見せています。

- 大阪湾岸部・市内(此花区、住之江区、堺市など):

坪単価は5,000円〜8,000円が目安。大阪港や関西国際空港に近く、阪神高速湾岸線沿いは特に人気が高いエリアです。首都圏同様、利便性の高い湾岸部は賃料が高くなる傾向にあります。 - 兵庫内陸部・京都南部(神戸市西区、尼崎市、久御山町など):

坪単価は3,500円〜5,500円程度。名神高速道路や中国自動車道へのアクセスが良く、近畿圏だけでなく西日本全域への配送拠点としてのポテンシャルも秘めています。大阪中心部から少し離れることで、コストパフォーマンスの良い物件が見つかりやすくなります。

中京エリア

日本のものづくりを支える中京エリアは、製造業に関連する物流需要が根強いのが特徴です。

- 名古屋港周辺・IC周辺(港区、飛島村、小牧市など):

坪単価は4,000円〜6,000円程度。伊勢湾岸自動車道や東名高速道路、名神高速道路が交差する結節点であり、自動車産業をはじめとする多くのメーカーが拠点を構えています。日本有数の国際貿易港である名古屋港へのアクセスも良く、輸出入に関連する貨物を扱う企業に最適です。 - 愛知内陸部・岐阜・三重(春日井市、一宮市、四日市市など):

坪単価は3,000円〜5,000円程度。主要な高速道路網から少し内陸に入ると、よりリーズナブルな物件が増えてきます。地元の製造業や地場産業向けの保管倉庫として、安定した需要があります。

賃料に影響するその他の要因

エリアだけでなく、物件ごとの個別の条件も賃料を大きく左右します。同じエリアにある200坪の倉庫でも、以下の要因によって賃料に数万円から数十万円の差が生まれることがあります。

築年数と構造

- 築年数: 当然ながら、築浅の物件ほど賃料は高く、築年数が経過した物件ほど安くなる傾向があります。築浅の倉庫は、最新の建築基準法に準拠しているため耐震性が高く、断熱性能や気密性にも優れていることが多いです。一方、築古の物件は賃料が安いという魅力がありますが、雨漏りや設備の老朽化といったリスクも考慮する必要があります。

- 構造: 倉庫の構造は主に「鉄骨造(S造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」の3種類です。S造は柱の間隔を広く取れるため、広々とした無柱空間を実現しやすく、レイアウトの自由度が高いのが特徴です。RC造やSRC造は、堅牢で耐火性・耐久性に優れていますが、建築コストが高いため賃料も高くなる傾向があります。

設備の充実度

倉庫に付帯する設備は、作業効率や保管品質に直結するため、賃料に大きく影響します。

- 空調設備: 温度や湿度にデリケートな商品(食品、医薬品、電子部品など)を扱う場合、空調完備は必須条件です。空調設備の有無、特に定温・定湿を保てる「定温倉庫」や「冷蔵・冷凍倉庫」は、一般的な常温倉庫に比べて坪単価が1.5倍から2倍以上になることも珍しくありません。

- 荷物用エレベーター・垂直搬送機: 2階建て以上の倉庫(多層階倉庫)の場合、荷物を上下階に移動させる設備は不可欠です。荷物用エレベーターや、より高速で連続した荷役が可能な垂直搬送機が設置されている物件は、作業効率が高いため人気があり、賃料も高めに設定されます。

- ドックレベラー・庇(ひさし): トラックの荷台と倉庫の床面の高さを合わせる「ドックレベラー」や、雨天時でも荷役作業ができる「庇」は、荷役効率と安全性を大幅に向上させます。これらの設備が整っている物件は、物流拠点としての価値が高く評価されます。

立地条件

マクロな「エリア」だけでなく、ミクロな「立地条件」も重要です。

- 高速道路ICからの距離: 広域配送を行う場合、主要な高速道路のインターチェンジから5km以内など、アクセスが良い立地は非常に価値が高く、賃料も高騰します。

- 前面道路の幅員: 4tトラックや大型トレーラーが頻繁に出入りする場合、倉庫の前面道路が広く、スムーズに通行・転回できるかどうかは死活問題です。大型車両の通行が容易な物件は、そうでない物件に比べて賃料が高くなります。

- 周辺環境: 住宅街に隣接している場合、早朝や深夜の作業に騒音・振動の制約がかかることがあります。一方、工業専用地域などであれば、24時間稼働も可能であり、その分価値が高まります。

これらの要因を総合的に評価し、自社のビジネスにとってどの要素が重要なのか、優先順位を付けて物件探しを進めることが、コストと利便性のバランスが取れた最適な倉庫選びにつながります。

200坪の貸倉庫を借りる際の初期費用

月々の賃料と並んで、貸倉庫を契約する際に必要となるのが「初期費用」です。オフィスや住居の賃貸契約と同様に、倉庫の契約時にもまとまった資金が必要になります。事業計画を立てる上で、これらの費用を事前に把握しておくことは極めて重要です。ここでは、200坪の貸倉庫を借りる際に発生する主な初期費用の内訳と、その相場について解説します。

一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分程度が目安とされています。例えば、月額賃料100万円(坪単価5,000円×200坪)の倉庫の場合、600万円から1,000万円程度の初期費用を見込んでおくと良いでしょう。

以下に、主な初期費用の項目を挙げ、それぞれ詳しく見ていきます。

敷金・保証金

敷金・保証金は、万が一の賃料滞納や、退去時の原状回復費用に充当される目的で、契約時に貸主(オーナー)に預けるお金です。性質はほぼ同じですが、関東では「敷金」、関西では「保証金」と呼ばれることが多いです。

- 目的:

- 賃料滞納時の担保

- 借主の過失による物件の損傷を修繕する「原状回復費用」の担保

- 契約期間中の様々な債務の担保

- 相場:

月額賃料の3ヶ月分から6ヶ月分が一般的です。ただし、物件のグレードが高い場合や、借主の与信(信用力)によっては、10ヶ月分以上を求められるケースもあります。特に、事業の実績が浅いスタートアップ企業などの場合、高めの保証金を要求されることがあります。 - 返還:

敷金・保証金は、あくまで「預け金」です。契約が終了し、物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。この差し引かれる金額を「償却」と呼び、契約内容によっては「保証金の20%を償却する」といった特約が設けられている場合があるため、契約書を注意深く確認する必要があります。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主に対して「お礼」として支払うお金です。敷金・保証金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。

- 目的:

貸主への謝礼金としての慣習的な費用です。 - 相場:

月額賃料の0ヶ月分から2ヶ月分が相場です。近年では、物件の競争力を高めるために「礼金ゼロ」の物件も増えてきています。特に、長期間空室になっている物件や、郊外の物件などでは、礼金なしの条件で募集されることが少なくありません。 - 交渉の余地:

礼金は交渉の対象になりやすい項目の一つです。特に複数の物件で迷っている場合など、「礼金を1ヶ月分にしてもらえれば契約します」といった交渉が有効なケースもあります。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や契約手続きのサポートをしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 目的:

不動産会社の仲介業務に対する対価です。 - 相場:

宅地建物取引業法により、上限が定められています。法的な上限は「月額賃料の1ヶ月分 + 消費税」です。ほとんどの場合、この上限額が請求されます。 - 注意点:

仲介手数料は、あくまで契約が成立した場合にのみ発生する費用です。物件の内覧や相談の段階で請求されることはありません。

前払賃料

契約時に、入居する月の賃料を前払いで支払うのが一般的です。月の途中で入居する場合は、その月の日割り賃料と、翌月分の賃料を合わせて請求されることが多いです。

- 内訳:

- 当月分日割り賃料: 入居日からその月の末日までの賃料。

- 翌月分賃料: 入居する月の翌月1ヶ月分の賃料。

- 例:

月額賃料100万円の倉庫に、4月15日から入居する場合(4月は30日間)。- 当月分日割り賃料:100万円 ÷ 30日 × 16日間(15日〜30日) = 約53.3万円

- 翌月分賃料:100万円

- 合計:約153.3万円

この金額が、前払賃料として初期費用に含まれます。

火災保険料

賃貸物件を借りる際には、火災保険(借家人賠償責任保険を含む)への加入が義務付けられるのが通常です。これは、万が一火災などを起こしてしまった場合に、貸主や他のテナントへの損害賠償責任をカバーするためです。

- 目的:

- 自社の什器や在庫商品などの「動産」の補償

- 失火などによる物件への損害を賠償する「借家人賠償責任」の補償

- 他のテナントなどへの損害を賠償する「個人賠償責任」の補償

- 相場:

補償内容や建物の構造、面積によって大きく異なりますが、200坪の倉庫であれば年間数万円から十数万円程度が目安となります。契約期間(通常2年間)分を一括で支払うことが多いため、初期費用として計上しておく必要があります。保険会社は不動産会社から指定されることが多いですが、自分で選べる場合もあります。

【初期費用シミュレーション】

月額賃料100万円(坪単価5,000円)の200坪倉庫を借りる場合の初期費用を試算してみましょう。

- 敷金(6ヶ月分):600万円

- 礼金(1ヶ月分):100万円

- 仲介手数料(1ヶ月分+税):110万円

- 前払賃料(1.5ヶ月分と仮定):150万円

- 火災保険料(2年分):10万円

- 初期費用合計:970万円

このように、200坪クラスの倉庫を借りる際には、1,000万円近い初期費用が必要になる可能性があることを念頭に置き、余裕を持った資金計画を立てることが、スムーズな事業運営の鍵となります。

200坪の貸倉庫を導入するメリット・デメリット

200坪という規模の貸倉庫は、多くのビジネスにとって魅力的な選択肢ですが、万能ではありません。自社の事業フェーズや将来の展望と照らし合わせ、そのメリットとデメリットを正しく理解することが、後悔のない物件選びにつながります。

200坪倉庫のメリット

まずは、200坪の貸倉庫が持つ利点について見ていきましょう。

中規模ビジネスに最適なサイズ感

200坪(約661㎡)という広さは、事業が成長軌道に乗り、自宅や小規模な倉庫では手狭になってきた企業にとって、まさに「ジャストサイズ」の選択肢となり得ます。

- 保管と作業の両立が可能:

100坪未満の倉庫では、荷物を置くだけでスペースが埋まってしまい、ピッキングや梱包といった作業スペースを十分に確保するのが難しい場合があります。しかし、200坪あれば、保管エリアと作業エリアを明確に分けてレイアウトすることが可能です。例えば、面積の半分(100坪)をラック保管エリア、残りの100坪を検品、棚入れ、ピッキング、梱包、出荷準備といった一連の作業を行うワークスペースとして活用できます。これにより、動線が整理され、作業効率が格段に向上します。 - ある程度の在庫量を確保できる:

前述の通り、効率的なレイアウトを組めば、T11パレットを300枚以上平置きできるキャパシティがあります。これは、中規模のEC事業者が数ヶ月分の販売予測に基づいた在庫を抱えたり、製造業者が繁忙期に備えて原材料や完成品をストックしたりするのに十分な量です。欠品による販売機会の損失を防ぎ、安定した事業運営を実現します。 - コストと規模のバランスが良い:

500坪や1,000坪といった大規模な倉庫は、当然ながら賃料や初期費用も高額になります。まだ物量がそこまで多くない段階で大きすぎる倉庫を借りてしまうと、使わないスペース(空き坪)の賃料まで払い続けることになり、固定費が経営を圧迫します。200坪であれば、事業規模に見合った現実的なコストで、将来の成長にもある程度対応できる拡張性を確保できるという、非常に優れたバランスを持っています。

比較的物件が見つかりやすい

貸倉庫の市場において、200坪というサイズは需要と供給のバランスが取れたボリュームゾーンの一つです。

- 選択肢の豊富さ:

100坪未満の小規模な物件は数が多く存在するものの、トラックの接車が難しかったり、設備が不十分だったりするケースが少なくありません。一方で、1,000坪を超える大規模な物流施設は、近年開発が活発ですが、その多くは大手企業向けであり、中小企業が借りるにはハードルが高いのが実情です。その中間である200坪クラスの倉庫は、新旧様々なタイプの物件が市場に流通しており、比較的選択肢が豊富です。 - 多様な立地:

大規模な物流施設は、高速道路のインターチェンジ周辺など、特定のエリアに集中して開発される傾向があります。しかし、200坪規模の倉庫は、湾岸エリアや内陸の工業団地、さらには市街地に近い準工業地域など、より多様な立地で見つけることができます。これにより、配送エリアや従業員の通勤の便などを考慮した、自社のニーズに合った場所を選びやすくなります。

200坪倉庫のデメリット

一方で、200坪の貸倉庫には限界や注意すべき点も存在します。

大規模な物流拠点には不向き

200坪というサイズは、あくまで「中規模」ビジネスを前提としています。事業が急拡大した場合、そのキャパシティがすぐに限界に達してしまう可能性があります。

- 拡張性の限界:

例えば、全国展開を目指すEC事業者や、複数の大規模な生産ラインを持つメーカーが、すべての在庫を一元管理する「基幹物流センター」として利用するには、200坪では明らかに手狭です。大量のSKU(在庫管理単位)を扱ったり、大型の自動化設備(マテハン機器)を導入したりするには、最低でも500坪以上のスペースが必要となるでしょう。 - 将来の移転リスク:

もし事業が順調に成長し、2〜3年で200坪の倉庫が満杯になってしまった場合、より大きな倉庫への移転が必要になります。倉庫の移転は、在庫の移動、設備の移設、住所変更に伴う各種手続きなど、莫大なコストと手間がかかります。契約時に、自社の3〜5年後の事業計画と物量の増加予測を冷静に分析し、200坪で本当に十分かどうかを慎重に検討する必要があります。短期的なコスト削減を優先した結果、将来的に大きな移転コストが発生するリスクを孕んでいるのです。

最新設備が整っていない場合がある

近年建設されている大規模な物流施設は、最新の設備が標準装備されていることがほとんどです。しかし、200坪クラスの物件、特に築年数が経過しているものでは、設備面で見劣りするケースが少なくありません。

- 荷役効率の問題:

最新の大型倉庫では、複数のトラックが同時に接車できるバース(トラックドック)や、荷台の高さを自動で調整するドックレベラーが完備されているのが当たり前です。しかし、古い200坪倉庫では、倉庫の床面が地面と同じ高さ(低床式)で、庇すらない物件も多いです。この場合、雨天時の荷役が困難になったり、荷物の積み下ろしに余計な時間と労力がかかったりします。 - BCP(事業継続計画)への懸念:

新築の大型施設は、最新の耐震基準を満たしているだけでなく、非常用発電機や免震・制振構造を備えているなど、災害対策(BCP)の観点からも優れています。築古の200坪倉庫の場合、耐震補強がなされていないケースもあり、大地震などの際に事業継続が困難になるリスクがあります。 - 快適性・労働環境:

空調設備がなかったり、トイレや休憩スペースが古かったりすると、従業員の労働環境が良いとは言えません。人材確保が難しくなっている現代において、働きやすい環境を提供できないことは、企業の競争力低下に直結する可能性があります。

これらのデメリットを理解した上で、自社の事業内容や将来計画、そして許容できるコストとリスクのバランスを考え、200坪という選択が最適解なのかを判断することが重要です。

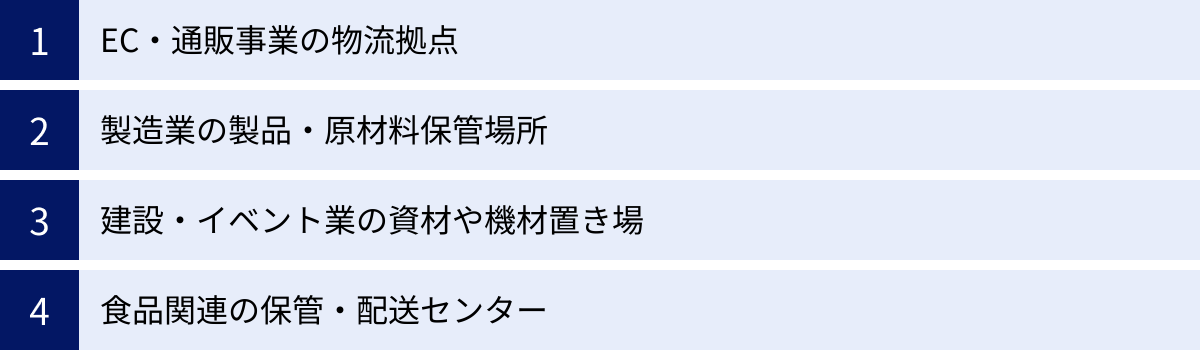

200坪の貸倉庫が適している業種と活用方法

200坪の貸倉庫は、その汎用性の高さから、実に様々な業種で活用されています。ここでは、代表的な業種を挙げ、それぞれが200坪倉庫をどのように活用しているのか、具体的なシナリオを交えて解説します。自社のビジネスと照らし合わせることで、より具体的な利用イメージを描くことができるでしょう。

EC・通販事業の物流拠点

インターネット通販(EC)の市場拡大に伴い、物流拠点の確保はEC事業者にとって最重要課題の一つです。特に、月商が数千万円規模に成長し、自社での発送作業(自社物流)を本格化させたい事業者にとって、200坪の倉庫は非常に魅力的な選択肢となります。

- 活用方法:

200坪のスペースを「保管エリア」「作業エリア」「事務所エリア」の3つにゾーニングします。- 保管エリア(約120坪): 中量ラックやネステナーを導入し、商品をSKU(Stock Keeping Unit:最小管理単位)ごとに整理して保管します。商品の種類や回転率に応じてロケーション管理を徹底することで、ピッキング効率を最大化します。季節商品やセール品の一時的な大量入荷にも対応できるスペースを確保します。

- 作業エリア(約70坪): 入荷した商品の検品・棚入れを行う「入荷スペース」、注文に応じて商品を棚から集める「ピッキングスペース」、商品を緩衝材と共に段ボールに詰める「梱包スペース」、配送伝票を貼り付けて出荷準備を整える「出荷スペース」を配置します。ベルトコンベアや作業台を効率的にレイアウトし、一連の作業がスムーズに流れる動線を構築します。

- 事務所エリア(約10坪): 在庫管理システムを操作するPCやプリンターを設置し、物流管理スタッフが常駐するスペースを設けます。壁やパーテーションで区切ることで、倉庫内の埃や騒音を遮断し、快適な事務環境を確保します。

- メリット:

自社で物流オペレーションをコントロールできるため、独自の梱包やメッセージカードの同梱といった、顧客満足度を高めるための細やかなサービスを提供しやすくなります。また、物流業務を外部委託(3PL)する場合と比較して、長期的にはコストを抑制できる可能性もあります。

製造業の製品・原材料保管場所

製造業では、生産計画に応じて原材料や部品を調達し、完成した製品を出荷するまで一時的に保管しておく必要があります。工場の敷地内に十分な保管スペースがない場合、近隣に貸倉庫を借りることが一般的です。200坪の倉庫は、中小規模のメーカーにとって、生産ラインを止めないためのバッファとして重要な役割を果たします。

- 活用方法:

- 原材料・部品倉庫として: 生産スケジュールに合わせて仕入れた原材料や部品を保管します。ジャストインタイム生産に対応するため、工場への供給がスムーズに行えるよう、頻繁に使用する部品を手前に配置するなど、ロケーション管理が重要になります。重量物や長尺物が多い場合は、床の耐荷重や天井高、搬入口の大きさを十分に確認する必要があります。

- 製品(完成品)倉庫として: 製造した製品の在庫を保管します。特に、季節変動がある製品や、まとめて大量に生産する製品の場合、一時的に多くの保管スペースが必要になります。200坪のキャパシティがあれば、需要のピークに備えて十分な製品在庫を確保でき、販売機会の損失を防ぎます。

- 半製品・仕掛品の一時保管場所として: 複数の工程を経て製品が完成する場合、工程間の半製品(仕掛品)を一時的に保管するスペースとしても活用できます。工場の生産スペースを圧迫することなく、効率的な生産フローを維持できます。

- ポイント:

工場との距離が非常に重要になります。原材料の供給や製品の移動が頻繁に発生するため、輸送コストと時間を最小限に抑えられる立地を選ぶことが、全体の生産性を左右します。

建設・イベント業の資材や機材置き場

建設業やイベント設営業では、現場で使用する建築資材、足場、重機、イベント用の音響・照明機材など、多種多様な物品を管理する必要があります。これらの資材や機材は、かさばるものが多く、雨風にさらされない屋内の保管場所が不可欠です。

- 活用方法:

- 資材・機材の集中管理拠点として: 複数の現場で共用する資材や機材を一箇所に集約して管理します。どの機材がどの現場で使用されているかを把握しやすくなり、資材の重複購入や紛失を防ぎます。200坪あれば、大型の足場部材やパネル、重量のある機材なども余裕をもって保管できます。

- メンテナンス・作業スペースとして: 現場から戻ってきた機材の清掃、点検、修理を行うメンテナンススペースを確保します。次の現場ですぐに使える状態に整備しておくことで、業務効率が向上します。

- 車両の駐車スペースとして: 屋内スペースの一部を、トラックや作業用車両の駐車場として活用することも可能です。特に、高価な機材を積んだ車両を安全に保管したい場合に有効です。

- 選定のポイント:

大型車両の出入りが容易であることが絶対条件です。前面道路の幅が広く、トレーラーでも旋回できるスペースがあるか、また、重量のある資材をフォークリフトでスムーズに搬入・搬出できるかなどを内覧時に必ず確認しましょう。

食品関連の保管・配送センター

食品を扱う場合、品質を維持するための厳格な温度管理が求められます。200坪の倉庫は、地域密着型のスーパーや飲食店チェーン、食品卸売業者の小規模な配送センター(DC)として活用されることがあります。

- 活用方法:

常温、冷蔵、冷凍の3温度帯に対応した倉庫が理想的です。- 常温エリア: 缶詰、乾物、飲料、調味料など、常温で保管できる商品を保管します。

- 冷蔵エリア(チルド): 牛乳、ヨーグルト、精肉、鮮魚、カット野菜など、0℃〜10℃程度での管理が必要な商品を保管します。

- 冷凍エリア(フローズン): 冷凍食品、アイスクリーム、冷凍肉など、-18℃以下での管理が必要な商品を保管します。

200坪のスペースがあれば、各温度帯の保管室を設け、さらに店舗別に商品を仕分ける「ソータースペース」や、保冷トラックへの積み込みを行う「出荷バース」を設置することも可能です。

- 重要な要件:

衛生管理が極めて重要になります。防虫・防鼠対策が徹底されているか、床や壁が清掃しやすい素材であるか、HACCP(ハサップ)などの衛生管理基準に対応できる施設であるかを確認する必要があります。また、温度管理が途切れないよう、荷物の積み下ろしを迅速に行えるドックシェルターなどの設備があるとさらに良いでしょう。

これらの例のように、200坪というスペースは、工夫次第で多様なビジネスニーズに応えるポテンシャルを秘めています。自社の業態と将来のビジョンを明確にし、最適な活用方法を模索することが成功の鍵です。

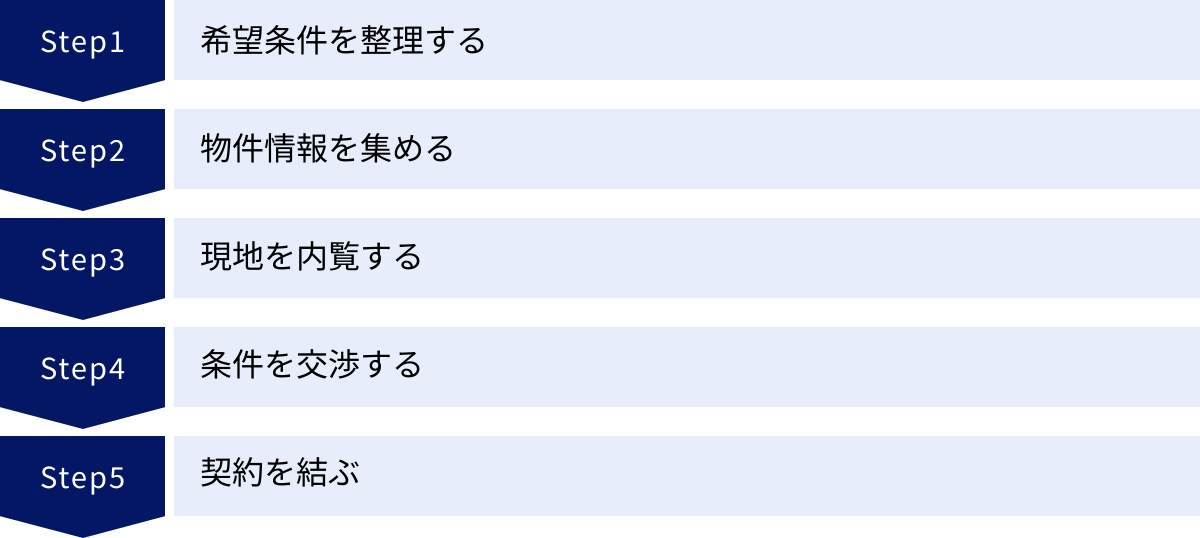

失敗しない!貸倉庫の探し方5ステップ

自社に最適な200坪の貸倉庫を見つけるためには、計画的かつ効率的に行動することが重要です。ここでは、物件探しから契約までの一連の流れを、具体的な5つのステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、探し漏れや判断ミスを防ぎ、スムーズな契約へとつなげることができます。

① 希望条件を整理する

物件探しを始める前に、まずは「どのような倉庫が必要なのか」という希望条件を具体的に洗い出し、優先順位を付けることが最も重要です。この作業が曖昧なままだと、情報収集の段階で膨大な物件情報に振り回され、時間を浪費してしまいます。

以下の項目について、社内で議論し、リストアップしてみましょう。

- 基本条件:

- 希望エリア: 「〇〇市の高速ICから5km圏内」「主要取引先まで車で30分以内」など、具体的な範囲を設定します。

- 必要な面積: 本当に200坪で十分か、あるいは150坪でも足りるのか、300坪必要かなど、事業計画に基づいて再検討します。

- 賃料の上限: 月額賃料、共益費を含めて、毎月支払える上限額を明確にします。

- 入居希望時期: いつまでに倉庫を稼働させたいのか、具体的なスケジュールを立てます。

- 設備・仕様に関する条件:

- 天井高: 保管したい荷物の高さや、導入したいラックの高さを考慮し、「有効天井高5.0m以上」のように数値を決めます。

- 床の耐荷重: 重量物を扱う場合は、「1.5t/㎡以上」など、必要な耐荷重を算出します。

- 荷役設備: 「荷物用エレベーター必須」「ドックレベラーがあると望ましい」など、設備の要・不要を整理します。

- 空調: 常温で良いか、冷蔵・冷凍機能が必要か。

- 事務所スペース: 必要な広さや、トイレ・給湯室の有無など。

- 駐車場: 必要な台数(従業員用、トラック待機場)。

- その他の条件:

- 契約期間: 短期契約か、長期契約を希望するか。

- セキュリティ: 機械警備の有無など。

これらの条件に「絶対に必要な条件(Must)」と「あれば嬉しい条件(Want)」の優先順位を付けておくと、物件を比較検討する際の判断基準が明確になります。

② 物件情報を集める

希望条件が固まったら、次はいよいよ具体的な物件情報を集めるフェーズです。情報収集の方法は、主に以下の2つです。

- 貸倉庫専門のポータルサイトを利用する:

インターネット上には、事業用不動産、特に貸倉庫に特化したポータルサイトが多数存在します。エリア、面積、賃料といった基本的な条件で絞り込み検索ができるため、市場にどのような物件が出ているのか、相場観を掴むのに非常に便利です。気になる物件があれば、サイト経由で不動産会社に問い合わせることができます。(具体的なサイト名は後の章で紹介します) - 事業用不動産に強い不動産会社に相談する:

ポータルサイトに掲載されている物件は、市場に出回っている情報の一部に過ぎません。不動産会社は、ウェブサイトに掲載していない「非公開物件」の情報を持っていることがよくあります。希望条件を詳細に伝えることで、自社のニーズに合った物件をプロの視点から提案してくれます。特に、倉庫の専門知識が豊富な不動産会社であれば、法規制や設備に関するアドバイスも期待できます。複数の不動産会社に声をかけ、比較検討するのも良い方法です。

この段階では、少しでも可能性がありそうな物件はリストアップしておき、選択肢を広く持つことが大切です。

③ 現地を内覧する

候補となる物件をいくつか絞り込んだら、必ず現地に足を運んで内覧(現地見学)を行います。図面や写真だけでは分からない部分を、自分の目で直接確認する非常に重要なステップです。

内覧時には、事前に作成した「希望条件のリスト」とメジャーを持参し、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 物件へのアクセス: 実際に車で走行し、主要道路からのアクセス性、周辺の交通量、朝夕の渋滞状況などを確認します。

- 搬入・搬出経路: 倉庫の前面道路の幅、大型トラックが問題なく進入・転回できるか、歩行者や交通の妨げにならないかを確認します。

- 建物・設備の状態: 壁や床のひび割れ、雨漏りの跡、シャッターやドアの開閉のスムーズさ、電気・水道・ガスの設備状況などを細かくチェックします。

- 周辺環境: 近隣に住宅や学校がないか(騒音・振動の制約)、異臭や粉塵の発生源がないか、従業員の通勤の便(最寄り駅やバス停からの距離、周辺の飲食店やコンビニの有無)も確認します。

内覧には、実際に倉庫で作業する予定の現場担当者にも同行してもらうことを強くおすすめします。経営層の視点だけでは気づかない、実用上の問題点や改善点を発見できる可能性が高まります。

④ 条件を交渉する

内覧の結果、契約したい物件が見つかったら、申し込み(入居申込書の提出)を行うと同時に、貸主側と条件交渉に入ります。全ての条件が希望通りであることは稀であり、いくつかの項目については交渉の余地があります。

- 交渉可能な項目の例:

- 賃料: 相場より高いと感じる場合や、長期契約を前提とする場合に、若干の値引き交渉ができることがあります。

- 礼金: 前述の通り、礼金は交渉しやすい項目の一つです。

- フリーレント: 入居後、一定期間(例:1ヶ月間)の賃料が無料になる「フリーレント」を付けてもらえないか交渉する価値はあります。内装工事や移転準備の期間に充てることができ、初期コストの負担を軽減できます。

- 原状回復の範囲: 契約書に記載される原状回復義務の範囲について、どこまでが借主の負担となるのかを明確にし、過度な負担にならないよう交渉します。

- 軽微な修繕: 入居前に、壁の補修や照明器具の交換など、軽微な修繕を貸主負担で行ってもらえないか相談してみましょう。

交渉を成功させるコツは、一方的に要求するのではなく、「この条件を飲んでもらえれば、すぐに契約します」というように、こちらの契約意思を明確に示すことです。

⑤ 契約を結ぶ

交渉がまとまり、双方が合意に至ったら、最終ステップである賃貸借契約の締結に進みます。

- 契約書類の確認:

契約前に、不動産会社から「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の案が提示されます。これらの書類は、法律用語や専門的な内容が多く含まれるため、隅々まで注意深く読み込む必要があります。不明な点や、交渉内容と異なる記載があれば、署名・捺印する前に必ず質問し、納得できるまで確認してください。特に、契約期間、更新条件、中途解約の可否と違約金、禁止事項、原状回復の定義といった項目は重要です. - 契約手続き:

内容に問題がなければ、貸主、借主、仲介の不動産会社が同席し、宅地建物取引士による重要事項説明を受けた上で、契約書に署名・捺印します。同時に、用意しておいた初期費用(敷金、礼金、前払賃料など)を支払います。

以上で契約は完了し、鍵の引き渡しを受け、晴れて倉庫を利用できるようになります。この5つのステップを着実に踏むことが、後々のトラブルを避け、満足のいく倉庫選びを実現するための最短ルートです。

契約前に必ず確認すべき10個のチェックポイント

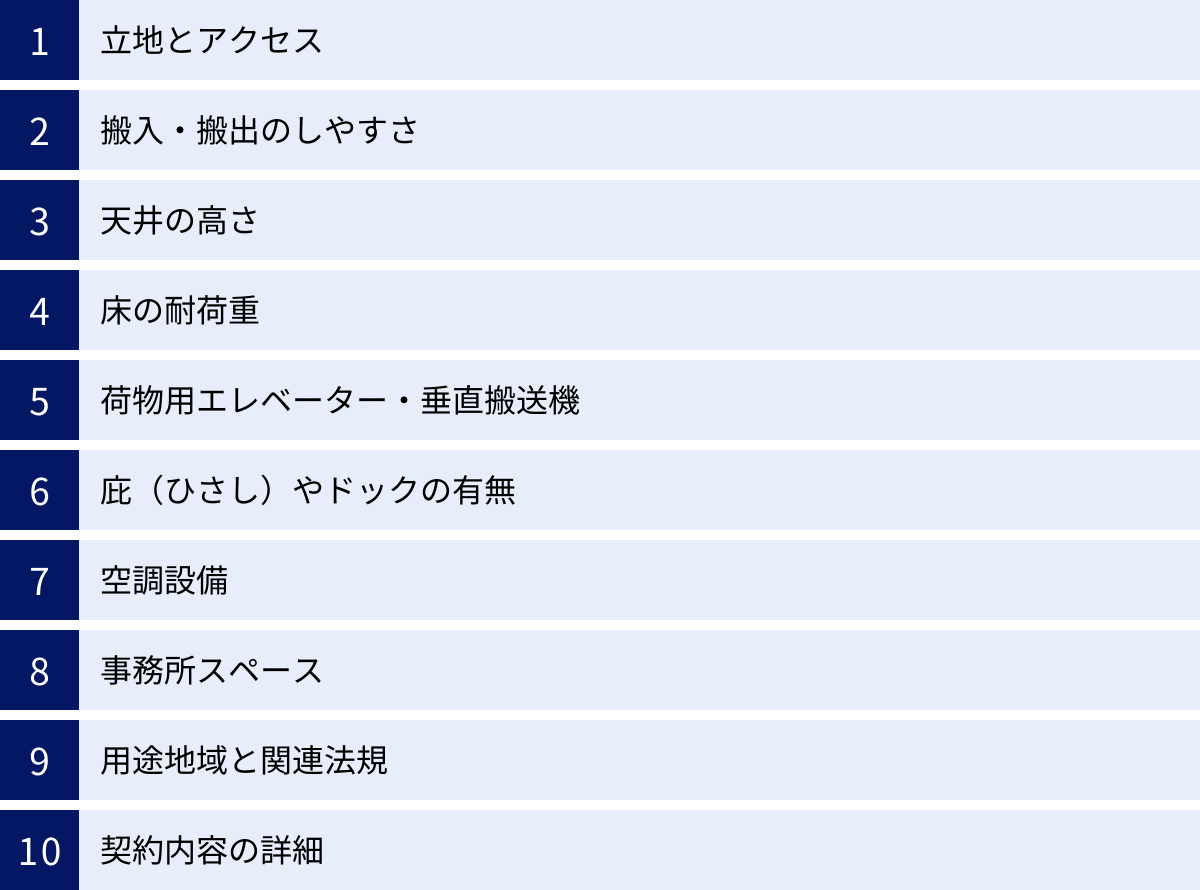

貸倉庫の契約は、一度結ぶと数年単位の長期にわたることが多く、多額の費用が発生します。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、内覧時や契約書の内容確認時に、必ずチェックしておきたい10個の重要ポイントを解説します。これらを一つひとつ確認することで、潜在的なリスクを回避し、安心して事業を運営できる倉庫を選ぶことができます。

① 立地とアクセス

物件資料上の地図だけでなく、実際にその場所が自社のビジネスにとって機能的かどうかを多角的に検証する必要があります。

- 主要輸送ルート: 顧客や納品先への主要な配送ルート上に位置しているか。高速道路のインターチェンジや主要幹線道路からの所要時間を、実際の交通状況(特に渋滞)を考慮して確認します。

- 公共交通機関: 従業員が通勤するための最寄り駅やバス停からの距離、運行本数は十分か。特にパートやアルバイトを雇用する場合、通勤のしやすさは人材確保に直結します。

- 周辺の利便性: 昼食をとるための飲食店やコンビニ、業務で必要な銀行や郵便局が近くにあるかなど、従業員の働きやすさや業務の利便性も考慮しましょう。

② 搬入・搬出のしやすさ

倉庫としての基本的な機能である、荷物の出し入れがスムーズに行えるかは最重要チェック項目です。

- 前面道路の幅員: 4tトラック、10tトラック、トレーラーなど、自社で利用する最大の車両が問題なく通行できる幅があるか。

- 接車スペース: トラックが倉庫の入口に安全に停車し、荷役作業を行えるスペースが確保されているか。他の交通の妨げにならないか。

- 敷地内の動線: 敷地内で車両が転回(Uターン)できるか。複数の車両が同時に出入りする場合でも、スムーズにすれ違えるかを確認します。

③ 天井の高さ

天井の高さは、保管効率に直接影響します。単に「天井高」と記載されていても、注意が必要です。

- 有効天井高: 照明器具や梁(はり)、空調ダクトなどの最も低い部分から床までの「有効天井高」が何メートルあるかを確認します。これが、実際に荷物やラックを置ける最大の高さになります。

- ラックの導入計画: 導入を検討している保管ラック(ネステナー、スチールラックなど)が、有効天井高の範囲内に収まるか。また、最上段に荷物を置く際に、スプリンクラーの散水障害にならないか(消防法上の規定)も確認が必要です。

④ 床の耐荷重

床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す「床荷重」または「床耐荷重」は、重量物を扱う業種では絶対に確認すべき項目です。

- 単位: 通常、「kg/㎡」または「t/㎡」で表記されます。例えば「1.5t/㎡」は、1平方メートルあたり1.5トンの重さに耐えられることを意味します。

- 確認事項: 自社で扱う最も重い荷物や、導入予定のラックに商品を最大積載した場合の重量が、その倉庫の床耐荷重を超えないかを必ず計算・確認します。フォークリフトの自重+最大積載荷重も考慮に入れる必要があります。耐荷重を超えて使用すると、床の破損や重大な事故につながる恐れがあります。

⑤ 荷物用エレベーター・垂直搬送機

2階建て以上の多層階倉庫の場合、階層間の荷物移動設備の有無とスペックが作業効率を決定づけます。

- 積載荷重とサイズ: エレベーターや搬送機に一度に載せられる荷物の最大重量(積載荷重)と、カゴの内寸(幅・奥行き・高さ)を確認します。自社で扱うパレットや荷物が収まるか、実測することが重要です。

- 搬送能力: 1分間にどれくらいの速度で昇降するか、搬送能力も確認しておくと、時間あたりの作業量を予測するのに役立ちます。

⑥ 庇(ひさし)やドックの有無

荷役作業の効率と安全性を高める設備です。

- 庇(ひさし): 雨や雪の日でも荷物が濡れることなく積み下ろしができるかは、商品の品質維持と作業の継続性において非常に重要です。庇の奥行きが十分にあり、トラックの荷台部分をしっかりカバーできるかを確認します。

- プラットフォーム(ドック): 倉庫の床がトラックの荷台と同じくらいの高さに嵩上げされている形式(高床式)か。これにより、荷物の積み下ろしが水平移動で済み、作業負担が大幅に軽減されます。さらに、荷台との隙間を埋めるドックレベラーがあれば理想的です。

⑦ 空調設備

保管する商品によっては、温度・湿度の管理が不可欠です。

- 設備の種類: 単なる送風機なのか、冷暖房完備なのか、あるいは一定の温度・湿度を保つ定温・定湿機能があるのかを確認します。

- 性能と範囲: 空調が倉庫全体をカバーしているのか、一部のみなのか。特に夏場の西日や冬場の冷え込みなど、倉庫内の温度がどのように変化するかを貸主にヒアリングしておくと良いでしょう。

⑧ 事務所スペース

倉庫内で事務作業や管理業務を行う場合、事務所スペースの有無と仕様を確認します。

- 広さと設備: 必要な人数のスタッフが働ける広さがあるか。PCや複合機を設置するための電源コンセントの数と位置、インターネット回線の引き込みが可能か、トイレや給湯室は清潔で使いやすいかなどをチェックします。

- 独立性: 倉庫の作業スペースと事務所がパーテーションなどで明確に区切られているか。作業音や埃が事務作業の妨げにならないかを確認します。

⑨ 用途地域と関連法規

その土地でどのような建物の建築や事業活動が許可されているかは、「用途地域」という都市計画法上のルールで定められています。

- 用途地域の確認: 倉庫が立地する場所の用途地域を確認します。「工業専用地域」であれば24時間稼働も問題ありませんが、「準工業地域」や「工業地域」では周辺環境への配慮が求められ、「市街化調整区域」では原則として建物の新築や増改築ができないなど、厳しい制限があります。

- 消防法: 保管する物品の種類(危険物など)や量によっては、特別な消防設備の設置が義務付けられる場合があります。契約前に、所轄の消防署に相談・確認することが賢明です。

⑩ 契約内容の詳細

最後に、賃貸借契約書に記載される内容を細部まで確認します。口頭での約束は効力を持ちません。すべての合意事項が書面に明記されていることが重要です。

- 中途解約条項: 契約期間の途中で解約する場合の申し入れ期間(例:6ヶ月前予告)と、違約金の有無・金額。

- 原状回復の範囲: 退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるのか。通常使用による損耗(経年劣化)は貸主負担か、借主負担か、その範囲を明確にします。

- 修繕義務の範囲: 設備の故障などが発生した場合の修繕費用を、貸主と借主のどちらが負担するのか、その区分を明確にしておきます。

- 禁止事項・遵守事項: 危険物の持ち込み禁止、建物の構造変更の禁止、騒音・振動に関する規定などを確認します。

これらの10項目を一つひとつクリアにしていくことで、契約後のリスクを最小限に抑え、安心して事業に集中できる環境を整えることができます。

200坪の貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト・不動産会社

200坪の貸倉庫を探す際、どこで情報を探し、誰に相談すればよいのかは重要なポイントです。ここでは、豊富な物件情報を掲載している代表的なポータルサイトと、専門的な知見を持つ不動産会社を紹介します。これらをうまく活用することで、効率的かつ効果的に物件探しを進めることができます。

おすすめの貸倉庫ポータルサイト

まずは、インターネットで手軽に物件情報を検索できるポータルサイトです。広範囲の物件を比較検討し、相場観を養うのに最適です。

e-sohko

「e-sohko」は、物流不動産に特化したポータルサイトの草分け的存在です。長年の運営実績があり、掲載物件数も豊富です。

- 特徴:

- 全国の貸倉庫、貸工場、物流施設を網羅的に検索できます。

- 面積や賃料だけでなく、「冷凍・冷蔵」「クレーン付き」「高床式倉庫」など、専門的な設備条件からの絞り込み検索機能が充実しています。

- 物件情報に加えて、物流不動産に関するニュースやマーケットレポートなども提供しており、業界動向を把握するのにも役立ちます。

- こんな方におすすめ:

- 初めて貸倉庫を探す方で、まずはどのような物件があるのか幅広く見てみたい方。

- 特定の設備にこだわりがあり、詳細な条件で物件を探したい方。

参照:e-sohko公式サイト

倉庫市場ドットコム

「倉庫市場ドットコム」は、シンプルで使いやすいインターフェースが特徴の貸倉庫・貸工場専門の検索サイトです。

- 特徴:

- 探しているエリアの地図から直感的に物件を探せる「地図検索」機能が便利です。

- 各物件ページには、写真が豊富に掲載されており、現地の雰囲気を掴みやすいです。

- サイト運営会社が事業用不動産の仲介も行っているため、問い合わせ後のフォローもスムーズです。

- こんな方におすすめ:

- 希望エリアがある程度定まっており、その周辺の物件を効率的に探したい方。

- PC操作が苦手な方でも、直感的に使えるサイトを探している方。

参照:倉庫市場ドットコム公式サイト

Souco

「Souco」は、従来の長期契約の貸倉庫だけでなく、1ヶ月単位やパレット1枚単位で利用できる短期の倉庫スペースのマッチングサービスも提供しているのが大きな特徴です。

- 特徴:

- 繁忙期の一時的な保管スペース増強や、突発的な在庫増に対応したい場合に、柔軟に倉庫を確保できます。

- ウェブ上で簡単に見積もりから契約まで完結できる手軽さが魅力です。

- 長期契約向けの物件も扱っており、多様なニーズに対応しています。

- こんな方におすすめ:

- 季節波動が大きいビジネスや、スポットで保管場所が必要になることが多い方。

- まずは短期間だけ倉庫を試してみたいと考えている方。

参照:Souco公式サイト

相談できる専門の不動産会社

ポータルサイトでの情報収集と並行して、専門知識を持つ不動産会社に直接相談することで、より質の高い情報や非公開物件の紹介が期待できます。

CBRE(シービーアールイー)

CBREは、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。グローバルなネットワークと豊富なデータを活かしたコンサルティングを提供しています。

- 特徴:

- 物流不動産市場に関する詳細なマーケット分析レポートを定期的に発行しており、データに基づいた的確なアドバイスが期待できます。

- 大規模な物流施設から中小規模の倉庫まで、幅広い物件を取り扱っています。

- 単なる物件仲介だけでなく、企業の物流戦略全体のコンサルティングにも対応しています。

- こんな方におすすめ:

- 将来的な事業拡大を見据え、中長期的な視点で物流戦略を考えたい企業。

- データに基づいた客観的な提案を求めている方。

参照:CBRE公式サイト

株式会社イーソーコ

「e-sohko」を運営する企業であり、物流不動産の仲介、管理、コンサルティングをワンストップで手掛ける専門企業です。

- 特徴:

- 「物流不動産ユーティリティプレイヤー」を標榜し、物件探しから倉庫内のレイアウト設計、マテハン機器の導入、3PL(物流アウトソーシング)業者の紹介まで、物流に関するあらゆる課題に対応可能です。

- 全国の不動産会社とのネットワークを持ち、幅広い情報網を誇ります。

- こんな方におすすめ:

- 倉庫を借りるだけでなく、その後の運用についてもトータルでサポートしてほしい方。

- 物流に関する様々な悩みを一括で相談したい方。

参照:株式会社イーソーコ公式サイト

貸倉庫東京R

その名の通り、東京を中心とした首都圏の貸倉庫・貸工場に特化した不動産会社です。地域密着型の強みを活かしたサービスを展開しています。

- 特徴:

- 首都圏の物件情報に精通しており、地域ならではの細かな情報や非公開物件を多数保有している可能性があります。

- ウェブサイトでは、担当者による物件紹介動画なども公開しており、物件の魅力を分かりやすく伝えています。

- 顧客のニーズを深くヒアリングし、丁寧に対応する姿勢に定評があります。

- こんな方におすすめ:

- 東京、神奈川、埼玉、千葉で物件を探しており、地域に詳しい専門家のアドバイスが欲しい方。

- 顔の見える、親身な対応を求める方。

参照:貸倉庫東京R公式サイト

これらのポータルサイトや不動産会社は、それぞれに強みや特徴があります。自社の状況や求めるサポートの内容に合わせて、複数のサービスを組み合わせて活用することが、最適な200坪倉庫を見つけるための鍵となるでしょう。まずは気軽に問い合わせて、情報収集から始めてみることをお勧めします。