事業の拡大に伴い、商品の保管スペースや作業拠点の確保は多くの企業にとって重要な経営課題です。特に、中規模の物流拠点や製造・加工拠点として「300坪」という広さの貸倉庫は、非常に需要が高いスペックと言えます。しかし、いざ300坪の倉庫を探そうとしても、「具体的にどれくらいの広さなのか」「賃料相場はいくらくらいなのか」「自社の用途に合った物件をどう選べば良いのか」といった疑問に直面することも少なくありません。

この記事では、300坪の貸倉庫を検討している企業の担当者様に向けて、広さの具体的なイメージから、主な用途、エリア別の賃料相場、物件選びの重要なポイント、契約までの流れ、そして注意点までを網羅的に解説します。自社の事業戦略に最適な倉庫を見つけ、ビジネスをさらに加速させるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

300坪の倉庫はどのくらいの広さ?

まず初めに、300坪という広さが具体的にどの程度なのかを把握することが、適切な倉庫選びの第一歩です。ここでは、平米(㎡)への換算と、身近なものを使った広さのイメージについて詳しく解説します。

平米(㎡)に換算すると約990㎡

不動産の面積を表す単位として使われる「坪」は、尺貫法に由来する日本独自の単位です。1坪の広さは、不動産取引においては1坪あたり約3.30578平方メートル(㎡)と定められています。

この換算式を用いて300坪を平米に直すと、以下のようになります。

300坪 × 3.30578 ㎡/坪 ≒ 991.734 ㎡

したがって、300坪の倉庫は約990㎡、おおよそ1,000㎡弱の広さを持つ空間であると理解できます。これは、中小企業が本格的な物流拠点を構えたり、ある程度の規模の製造ラインを設置したりするのに十分なスペースです。

例えば、物流業務で一般的に使用されるパレット(サイズ:1.1m × 1.1m = 1.21㎡)を基準に考えてみましょう。通路や作業スペースを確保する必要があるため、単純に面積を割り算はできませんが、効率的にレイアウトすれば、数百枚単位のパレットを保管することが可能です。これにより、EC事業の物量増加や、製品ラインナップの拡充にも柔軟に対応できるキャパシティを確保できます。

また、この規模の倉庫であれば、商品を保管する「保管エリア」だけでなく、ピッキングや梱包、検品といった軽作業を行う「作業エリア」、事務所として利用する「オフィススペース」などを同一施設内に設けることも十分に可能です。事業の成長フェーズにおいて、機能を集約し、業務効率化を図るための戦略的拠点として、300坪という広さは非常に魅力的な選択肢となります。

身近なもので広さをイメージ

数字だけではなかなかピンとこない広さの感覚を、より直感的に理解するために、私たちの身の回りにあるものの大きさと比較してみましょう。

バレーボールコート約6面分

学校の体育館などでお馴染みのバレーボールコートは、国際規格で縦18m × 横9m、面積は162㎡と定められています。

300坪(約990㎡)の広さをバレーボールコートの面積で割ると、

990㎡ ÷ 162㎡/面 ≒ 6.11面

となり、バレーボールコートが約6面すっぽりと収まる広さであることがわかります。体育館で6面のコートを使って同時に試合が行われている光景を想像すると、300坪の倉庫がいかに広大なスペースであるかが具体的にイメージできるのではないでしょうか。

25mプール約1.5個分

見出しでは「約1.5個分」とありますが、これはプールの規格によって解釈が変わります。例えば、一般的な学校などにある25mプールの面積を幅13m(6コース程度)と仮定すると、その面積は25m × 13m = 325㎡となります。この場合、300坪(約990㎡)は、

990㎡ ÷ 325㎡/個 ≒ 約3個分

に相当します。

一方で、より大規模な競泳用プール(例えば幅が21m、8コースなど)であれば面積は500㎡を超えるため、その場合は約2個分弱となります。このように、比較対象によって見え方は変わりますが、少なくとも学校の25mプールが2~3個は入るほどの広大な空間であると認識しておくと良いでしょう。これだけのスペースがあれば、大型の機械を設置したり、多数の作業員が同時に作業したりするにも十分な余裕があります。

コンビニエンスストア約6店舗分

街の至る所にあるコンビニエンスストアは、私たちの生活に非常に身近な存在です。一般的なコンビニエンスストアの店舗面積(売場面積)は、平均して120㎡~150㎡程度と言われています。

仮に1店舗の面積を150㎡として計算すると、

990㎡ ÷ 150㎡/店舗 ≒ 6.6店舗

となり、約6店舗分のコンビニエンスストアがまるごと入る広さに相当します。普段利用するコンビニの店内を思い浮かべ、その6倍の空間を想像してみてください。保管できる商品量や、展開できる作業の規模感を掴む上で、非常に分かりやすい比較対象と言えるでしょう。

このように、300坪という広さは、単なる保管スペースに留まらず、企業の成長戦略を支える多機能な拠点として活用できるポテンシャルを秘めています。

300坪の貸倉庫の主な用途

300坪(約990㎡)という広大なスペースは、その規模を活かして様々なビジネス用途に利用されています。ここでは、代表的な4つの用途を挙げ、それぞれに求められる倉庫の特性や活用方法について具体的に解説します。

在庫商品の保管・管理

最も基本的かつ主要な用途が、在庫商品の保管と管理です。300坪の規模になると、中小企業が扱う商品の全在庫を十分に保管できるだけでなく、中堅・大手企業の一部門の在庫拠点としても機能します。

- 多様な商材に対応可能: アパレル製品、日用雑貨、加工食品、飲料、電子部品、工業製品、建築資材など、多種多様な商品の保管に対応できます。商材の特性に合わせて、常温倉庫、定温倉庫、冷蔵・冷凍倉庫といった温度管理機能付きの物件を選ぶ必要があります。

- 効率的な保管レイアウトの実現: 300坪の広さがあれば、パレットラック(重量棚)や中量・軽量ラックを効率的に配置できます。例えば、高さ5.5mの天井高を持つ倉庫であれば、4段~5段のパレットラックを設置でき、平面的な広さだけでなく、空間を立体的に活用することで保管効率を飛躍的に高めることが可能です。これにより、アイテムごとのロケーション管理が容易になり、在庫の可視化と正確な把握につながります。

- 在庫管理システム(WMS)の導入効果: この規模の在庫を人力で管理するのは非効率であり、ミスも発生しやすくなります。在庫管理システム(WMS:Warehouse Management System)を導入し、商品の入出庫、保管、棚卸しなどをデジタルで一元管理することが一般的です。ハンディターミナルを使ってバーコードを読み取ることで、リアルタイムに在庫状況を把握し、ピッキングミスや誤出荷を防ぎます。300坪の倉庫は、こうした本格的な物流DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で最適なプラットフォームとなります。

軽作業や流通加工の拠点

300坪の倉庫は、単に商品を「置くだけ」の場所ではありません。商品に付加価値を与える「流通加工」や、出荷のための「軽作業」を行う拠点として非常に有効活用されます。

- 保管と作業のエリア分け: 広さに余裕があるため、在庫を保管する「保管エリア」と、作業を行う「ワークスペース」を明確に分離できます。これにより、作業動線と保管動線が交錯することなく、安全で効率的なオペレーションが実現します。フォークリフトの移動経路と作業員の歩行エリアを分けることで、事故のリスクも低減できます。

- 多様な流通加工作業: 以下のような様々な流通加工作業に対応可能です。

- 検品・検針: 輸入商品やアパレル製品の品質チェック。

- ラベル・タグ付け: 値札、品質表示ラベル、ブランドタグなどの取り付け。

- セット組(アソート): 複数の商品を組み合わせてギフトセットなどを作成。

- シュリンク包装・梱包: 商品をフィルムで包んだり、専用の箱に詰めたりする作業。

- 簡単な組み立て: 部品を組み合わせて半製品や完成品にする作業。

- 生産性の高い作業環境の構築: このような作業を行うためには、十分な明るさを確保する照明、作業台や機械を動かすための電源(コンセントの数や容量)、そして作業員の快適性を保つための空調設備が重要になります。300坪の倉庫を選ぶ際は、こうした作業拠点としての設備が整っているかを確認することが不可欠です。

自社物流の配送センター

特にEC(電子商取引)事業者や、自社で顧客への直接配送網を持つメーカーにとって、300坪の倉庫は理想的な配送センター(DC:Distribution Center)となり得ます。

- 中小規模の物流ハブ機能: 複数の仕入先から商品を集約し、在庫として保管。注文に応じてピッキング・梱包し、各地域の顧客や店舗へ向けて発送する、という一連の物流プロセスを完結させる拠点です。300坪のキャパシティがあれば、1日数千件単位の出荷にも対応可能な体制を構築できます。

- 立地の重要性: 配送センターとして利用する場合、高速道路のインターチェンジや主要幹線道路へのアクセスが極めて重要になります。輸送コストの削減とリードタイム(発注から納品までの時間)の短縮に直結するためです。また、配送トラックが頻繁に出入りするため、大型車両がスムーズに接車できるトラックバースや、荷台と倉庫の床面の高さを調整するドックレベラーの有無が、荷役効率を大きく左右します。

- クロスドック拠点としての活用: 在庫を持たない「クロスドック」運用の拠点としても考えられます。入荷した商品を在庫として保管せず、すぐに仕分けして次の配送先へ発送する方式です。この場合、保管スペースよりも、トラックが接車するバースの数や、荷物を一時的に仮置き・仕分けするスペース(荷捌き場)の広さが重要になります。

撮影スタジオやイベントスペース

倉庫の持つ「だだっ広い空間」と「高い天井」という特性を活かし、物流以外の用途で活用するケースも増えています。

- 大規模な撮影スタジオ: 天井高が6m以上あるような倉庫は、自動車や大型家具、アパレルブランドのシーズンビジュアルなど、大規模なセットを組んでの撮影に最適です。無骨でインダストリアルな雰囲気が、クリエイティブな表現の背景として好まれることもあります。ただし、撮影には大量の電力が必要となるため、電源容量の確認が必須です。

- 期間限定のイベントスペース: 新商品の発表会、ブランドの展示会、アートイベント、ポップアップストアなど、期間限定のイベント会場として利用されることもあります。非日常的な空間が、来場者に特別な体験を提供します。

- 用途変更の注意点: ただし、倉庫を物流以外の目的で利用する際には注意が必要です。建築基準法上の「用途」が「倉庫業を営む倉庫」などに指定されている場合、不特定多数の人が集まるイベント会場などとして利用するには、「用途変更」の確認申請が必要になる場合があります。また、消防法の規制も厳しくなるため、事前に管轄の行政庁や消防署への確認が不可欠です。契約前に、こうした用途での利用が可能かどうかを貸主や不動産会社に必ず確認しましょう。

【エリア別】300坪の貸倉庫の賃料相場

貸倉庫の賃料は、エリアによって大きく異なります。特に物流の三大拠点である首都圏、近畿圏、中部圏では、需要の高さから賃料相場も高くなる傾向にあります。ここでは、主要エリア別の300坪貸倉庫の賃料相場(月額坪単価)の目安を解説します。

| エリア | 主要地域 | 月額坪単価の目安 | 300坪の月額賃料(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 首都圏 | 東京都(23区湾岸部) | 9,000円~15,000円 | 270万円~450万円 | 消費地への近接性が魅力だが、相場は最も高い。 |

| 東京都(多摩地区) | 5,000円~8,000円 | 150万円~240万円 | 圏央道へのアクセスが良く、比較的リーズナブル。 | |

| 神奈川県(湾岸部・内陸部) | 4,500円~7,500円 | 135万円~225万円 | 横浜港・東京港へのアクセスが良く、圏央道沿いも人気。 | |

| 埼玉県(外環道・圏央道沿い) | 4,000円~6,500円 | 120万円~195万円 | 首都圏広域への配送拠点として非常に人気が高い。 | |

| 千葉県(湾岸部・内陸部) | 4,000円~7,000円 | 120万円~210万円 | 成田空港や東京港へのアクセスに優れる。 | |

| 近畿圏 | 大阪府(湾岸部・内陸部) | 4,500円~7,000円 | 135万円~210万円 | 西日本の物流ハブ。湾岸部や高速IC周辺に需要が集中。 |

| 兵庫県(湾岸部) | 4,000円~6,500円 | 120万円~195万円 | 神戸港を背景に、大阪府同様に高い需要がある。 | |

| 京都府(南部) | 3,800円~5,500円 | 114万円~165万円 | 近畿圏の主要都市へのアクセスが良い。 | |

| 中部圏 | 愛知県(名古屋市・近郊) | 4,000円~6,000円 | 120万円~180万円 | 日本の東西を結ぶ物流の要衝。自動車産業関連の需要も多い。 |

| その他 | 福岡県(福岡市・近郊) | 3,500円~5,500円 | 105万円~165万円 | 九州全域およびアジアへのゲートウェイとして重要。 |

※上記の坪単価および賃料は、近年の物流不動産マーケットの動向を基にした一般的な目安です。実際の賃料は、物件の築年数、スペック(天井高、床荷重、空調の有無など)、最寄りICからの距離、契約条件によって大きく変動します。最新の情報は、不動産会社のマーケットレポートやポータルサイトでご確認ください。(参照:CBRE Japan、JLL 日本などの各種不動産サービス会社が公開するマーケットデータ)

首都圏エリアの賃料相場

東京都

都心へのアクセスを最優先するなら東京23区、特に大田区、江東区、品川区といった湾岸エリアが候補になりますが、坪単価は全国で最も高く、10,000円を超えることも珍しくありません。希少性が高いため、300坪規模の空き物件を見つけること自体が困難な場合もあります。

一方、圏央道や中央道へのアクセスが良い八王子市や立川市などの多摩地区では、坪単価は5,000円~8,000円程度と、23区内に比べてリーズナブルになります。広域配送を視野に入れる企業にとっては、有力な選択肢となるでしょう。

神奈川県

横浜港や東京港へのアクセスに優れる横浜市や川崎市の湾岸部は、輸出入を伴う物流拠点として根強い人気を誇ります。内陸部に目を向けると、東名高速道路や圏央道が交差する厚木市、海老名市、相模原市といったエリアが、首都圏全域への配送拠点として非常に注目されています。坪単価は4,500円~7,500円程度が相場です。

埼玉県

三郷市、八潮市、草加市といった東京外環自動車道沿いのエリアや、所沢市、川口市、さいたま市岩槻区といった圏央道・東北自動車道沿いのエリアは、首都圏の物流を支える大動脈として最も競争が激しいエリアの一つです。坪単価は4,000円~6,500円程度で、都心へのアクセスと賃料のバランスが取れているため、多くの企業が拠点を構えています。

千葉県

東京湾岸道路沿いの市川市、船橋市、浦安市は、都心への配送効率が高く、賃料相場も高めに推移しています。また、常磐自動車道沿いの柏市や野田市、東関東自動車道沿いの千葉北エリアなどは、成田空港へのアクセスも良く、国際物流の拠点としても重要です。坪単価は4,000円~7,000円程度が目安となります。

近畿圏エリアの賃料相場

大阪府

西日本の経済と物流の中心である大阪府では、大阪市此花区、住之江区といった大阪港周辺の湾岸エリアや、名神高速道路や近畿自動車道へのアクセスが良い吹田市、茨木市、東大阪市などに物流施設が集中しています。坪単価は4,500円~7,000円程度で、首都圏に次ぐ高い水準です。

兵庫県

神戸港を擁する神戸市や、大阪府に隣接する尼崎市、西宮市などが主要な物流エリアです。阪神高速道路網が発達しており、近畿圏一円への配送に便利です。坪単価は4,000円~6,500円程度で、大阪府の相場と連動する傾向にあります。

京都府

京都市伏見区や南区、久御山町といった府の南部エリアが、物流の集積地となっています。名神高速道路や京滋バイパスが通り、大阪、滋賀、奈良へのアクセスに優れています。坪単価は3,800円~5,500円程度と、大阪・兵庫に比べるとやや落ち着いています。

中部圏エリアの賃料相場

愛知県

日本の製造業の中心地である愛知県は、物流の一大拠点でもあります。名古屋港を擁する名古屋市港区のほか、名神・東名高速道路が結節する小牧市、一宮市、伊勢湾岸自動車道沿いの飛島村、弥富市などが主要エリアです。坪単価は4,000円~6,000円程度が相場であり、自動車関連産業をはじめとする多様な企業の需要が賃料を支えています。

その他主要エリアの賃料相場

福岡県

九州の玄関口である福岡県では、福岡空港や博多港に近い福岡市東区、博多区や、九州自動車道の福岡IC周辺に位置する糟屋郡などに物流施設が集積しています。九州全域への配送拠点、さらには韓国や中国などアジアへのゲートウェイとしての役割も担っています。坪単価は3,500円~5,500円程度と、三大都市圏に比べると手頃な水準です。

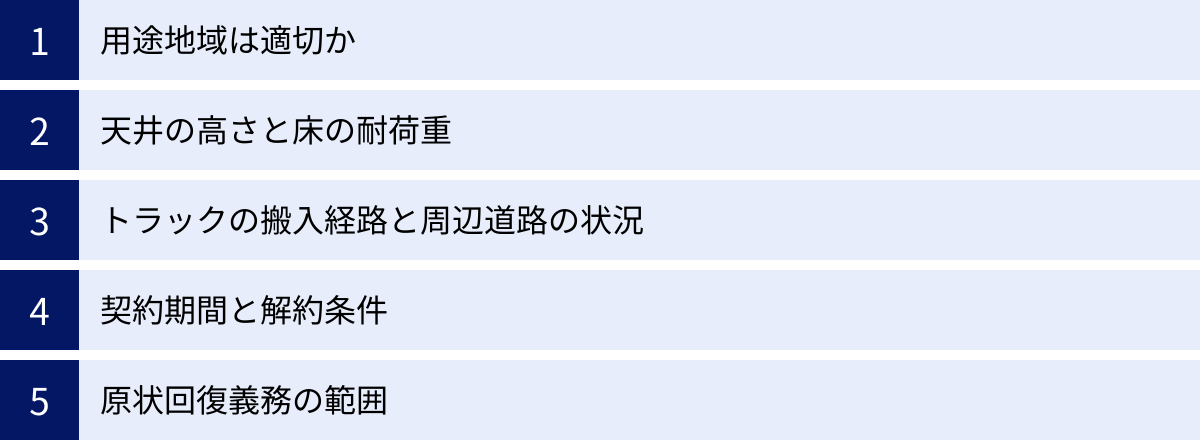

300坪の貸倉庫を選ぶ際の5つのポイント

自社の事業に最適な300坪の貸倉庫を見つけるためには、多角的な視点から物件を評価する必要があります。ここでは、絶対に外せない5つの選定ポイントを詳しく解説します。

① 目的や用途で選ぶ

なぜ倉庫が必要なのか、その目的を明確にすることが全ての基本です。前述の「主な用途」で解説したように、目的によって重視すべき物件のスペックは大きく異なります。

- 保管がメインの場合:

- 床の耐荷重: 重量物を保管する場合は、1.5t/㎡以上の耐荷重が求められることもあります。

- 天井の有効高: ラックを何段積めるか。梁(はり)の下から床までの「有効高」が重要です。5.5m以上あると効率的な保管が可能です。

- 形状と柱の位置: できるだけ正方形に近い形状で、内部の柱(柱スパン)の間隔が広い方が、レイアウトの自由度が高まります。

- 軽作業や流通加工を行う場合:

- 空調設備: 作業員の労働環境を維持するために、エアコンの有無は重要です。特に夏場の熱中症対策は欠かせません。

- 電源容量とコンセント数: 加工機械やPC、梱包機器などを使用するための電力が十分に確保できるか。

- 明るさ: 精密な作業を行う場合、倉庫内の照度が十分であるかを確認します。LED照明であれば、省エネかつ長寿命です。

- 配送センターとして利用する場合:

- トラックバースの有無と形状: 大型トラックが接車できるか。雨天でも荷役作業が可能な「庇(ひさし)」が付いているか。

- ドックレベラー: 荷台の高さに合わせてプラットフォームを昇降させ、荷役をスムーズにする設備。

- 待機スペース: 複数のトラックが同時に到着した場合に、敷地内で待機できるスペースがあるか。

将来の事業拡大を見据え、現時点でのニーズだけでなく、3~5年後の物量や作業内容の変化を予測して物件を選ぶことが、長期的な視点での成功の鍵となります。

② 立地条件で選ぶ

立地は、物流コスト、リードタイム、人材確保といった経営の根幹に関わる要素であり、一度決めたら簡単には変更できません。

- 輸送効率:

- 高速道路ICからの距離: 輸送のメインとなる高速道路のICから5km以内など、具体的な基準を設けて探しましょう。ICからの距離が短いほど、ドライバーの負担軽減と燃料費削減につながります。

- 主要幹線道路へのアクセス: 渋滞が多い道路を避けられるか、大型車両が通行しやすいルートかを確認します。

- 従業員の確保:

- 公共交通機関からの距離: 最寄り駅から徒歩圏内か、バスの便は良いか。従業員の通勤のしやすさは、採用のしやすさに直結します。

- 周辺の人口: パート・アルバイトを雇用する場合、周辺に住宅地がある方が人材を確保しやすくなります。

- 周辺環境:

- 近隣との関係: 住宅地が隣接している場合、早朝や深夜のトラックの出入りによる騒音や振動が問題になる可能性があります。

- ハザードマップ: 自治体が公開しているハザードマップを確認し、洪水や地震による浸水・液状化のリスクが低いエリアを選びましょう。

③ 設備や仕様で選ぶ

倉庫のハード面である設備や仕様は、日々のオペレーションの生産性を直接的に左右します。内見時には、以下の項目を重点的にチェックしましょう。

- 荷役関連設備:

- エレベーター/垂直搬送機: 2階建て以上の倉庫の場合、荷物を上下階に移動させるための設備の有無、サイズ、積載重量は必ず確認します。

- 建物の基本スペック:

- 築年数と耐震性: 新耐震基準(1981年6月以降)を満たしているかは最低条件です。BCP(事業継続計画)の観点からも、より耐震性の高い構造の物件が望ましいです。

- インフラ・ユーティリティ:

- 事務所・休憩スペース: 従業員が快適に働ける事務所や休憩室、更衣室が併設されているか。

- トイレ: 男女別に分かれているか、数は十分か。

- インターネット回線: 光回線を引き込めるか。

- セキュリティ:

- 防犯カメラや機械警備システムが導入されているか。高価な商品を扱う場合は必須の項目です。

これらの項目をリスト化し、内見時に一つずつ確認していくことで、見落としを防ぐことができます。

④ 賃料や初期費用で選ぶ

コストは物件選定における最も重要な要素の一つですが、表面的な賃料だけで判断するのは危険です。

- ランニングコストの総額で比較: 月々の支払いは、賃料だけでなく共益費(または管理費)も発生します。物件を比較する際は、必ず「賃料+共益費」の総額で検討しましょう。

- 初期費用の把握: 契約時には、後述する敷金・保証金、礼金、仲介手数料など、月額賃料の6ヶ月~10ヶ月分程度のまとまった初期費用が必要になります。事前に資金計画をしっかりと立てておくことが重要です。

- フリーレント交渉: 新規契約時に、最初の数ヶ月間の賃料が免除される「フリーレント」が付く物件もあります。内装工事や移転準備期間中のコストを抑えられるため、交渉の余地がないか不動産会社に相談してみる価値は十分にあります。

⑤ 契約条件で選ぶ

見落としがちですが、契約条件は将来的なリスクを回避するために非常に重要です。契約書にサインする前に、以下の点を必ず確認しましょう。

- 契約形態:

- 普通借家契約: 契約期間が満了しても、借主が希望すれば原則として更新される契約です。安定した長期利用に向いています。

- 定期借家契約: 契約期間の満了によって確定的に契約が終了します。再契約は可能ですが、貸主の合意が必要です。期間が定められているため、普通借家契約より賃料が安めに設定されることがあります。

- 中途解約条項:

- 契約期間の途中で解約する場合の「解約予告期間」(通常は6ヶ月前通知)と、「違約金」(残存期間の賃料相当額など)の規定を確認します。事業計画の変更に備え、リスクを把握しておく必要があります。

- 原状回復義務の範囲:

- 退去時に、どこまで元の状態に戻す必要があるのか。借主が設置した棚や間仕切りだけでなく、通常の使用による損耗(経年劣化)まで負担を求められる特約がないかなど、原状回復の範囲を契約前に貸主側と書面で明確に合意しておくことが、退去時のトラブルを防ぐ最大のポイントです。

300坪の貸倉庫を探す2つの方法

条件に合う300坪の貸倉庫を見つけるためには、効率的な探し方を知っておくことが重要です。主な方法として、オンラインのポータルサイトと、専門の不動産会社への相談の2つが挙げられます。それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用するのがおすすめです。

① 倉庫専門のポータルサイトで探す

インターネット上には、事業用不動産、特に倉庫や工場に特化した物件情報サイト(ポータルサイト)が多数存在します。まずはこうしたサイトで、希望エリアの物件数や賃料相場を把握することから始めるのが良いでしょう。

メリット:

- 網羅性と手軽さ: 全国の膨大な物件情報を、エリア、面積、賃料、設備などの条件で絞り込んで、24時間いつでも検索・比較できます。市場の全体像を掴むのに非常に便利です。

- 客観的な比較検討: 複数の物件の写真や図面、スペックを横並びで比較できるため、自社の希望条件を整理しやすいです。

- 匿名での情報収集: 不動産会社に直接連絡する前に、ある程度の情報収集を匿名で行えるため、気軽に探し始めることができます。

デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件は掲載後すぐに申し込みが入ってしまうため、サイト上の情報が常に最新とは限りません。「掲載終了」や「商談中」の物件が残っていることもあります。

- 非公開物件の不在: 市場に出回る優良物件や希少物件の多くは、一般のポータルサイトには掲載されず、不動産会社が個別に顧客へ紹介する「非公開物件」です。サイト検索だけでは、本当に良い物件を見逃してしまう可能性があります。

- 専門的なアドバイスの欠如: サイトの情報だけでは、その物件が本当に自社の用途に適しているか、法的な制約はないかといった専門的な判断は困難です。例えば、図面だけではわからない現地の搬入路の状況や、周辺環境のリスクなどは把握できません。

ポータルサイトはあくまで「初期段階での情報収集と相場観の醸成」のためのツールと位置づけ、有望な物件が見つかったら、詳細を問い合わせるためのきっかけとして利用するのが賢明です。

② 専門の不動産会社に相談する

自社のニーズに合った最適な倉庫を効率的かつ確実に見つけるためには、物流不動産に精通した専門の不動産会社に相談することが最も有効な手段です。

メリット:

- 非公開物件へのアクセス: 不動産会社は、オーナーから直接依頼された非公開物件や、まだ市場に出ていない「水面下」の情報を多数保有しています。ポータルサイトにはない、自社の条件にぴったりの物件を紹介してもらえる可能性が格段に高まります。

- 専門家によるプロの提案: 自社の事業内容、物流フロー、将来計画などをヒアリングした上で、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。自分たちでは気づかなかったような立地のメリットや、設備の活用方法など、付加価値の高いアドバイスが期待できます。

- –交渉の代行: 賃料やフリーレント、契約条件など、貸主との間で発生する煩雑で専門的な交渉を代行してくれます。これにより、より有利な条件で契約できる可能性が高まります。

- ワンストップでのサポート: 物件探しから内見の手配、契約手続き、さらには内装工事や移転に関する業者紹介まで、一貫してサポートしてくれる会社もあります。担当者の負担を大幅に軽減できます。

デメリット:

- 会社による得意分野の違い: 不動産会社によって、得意なエリア(首都圏に強い、関西に強いなど)や、得意な物件種別(大規模な物流センター、小規模な町工場など)が異なります。

- 担当者との相性: 最終的には人と人とのやり取りになるため、担当者との相性が合わないと感じる可能性もゼロではありません。

良い不動産会社を選ぶポイントは、単に物件を紹介するだけでなく、自社のビジネスを理解しようと努め、長期的な視点で最適な提案をしてくれるかどうかです。複数の会社に声をかけ、それぞれの提案内容や対応の質を比較検討してみることをお勧めします。

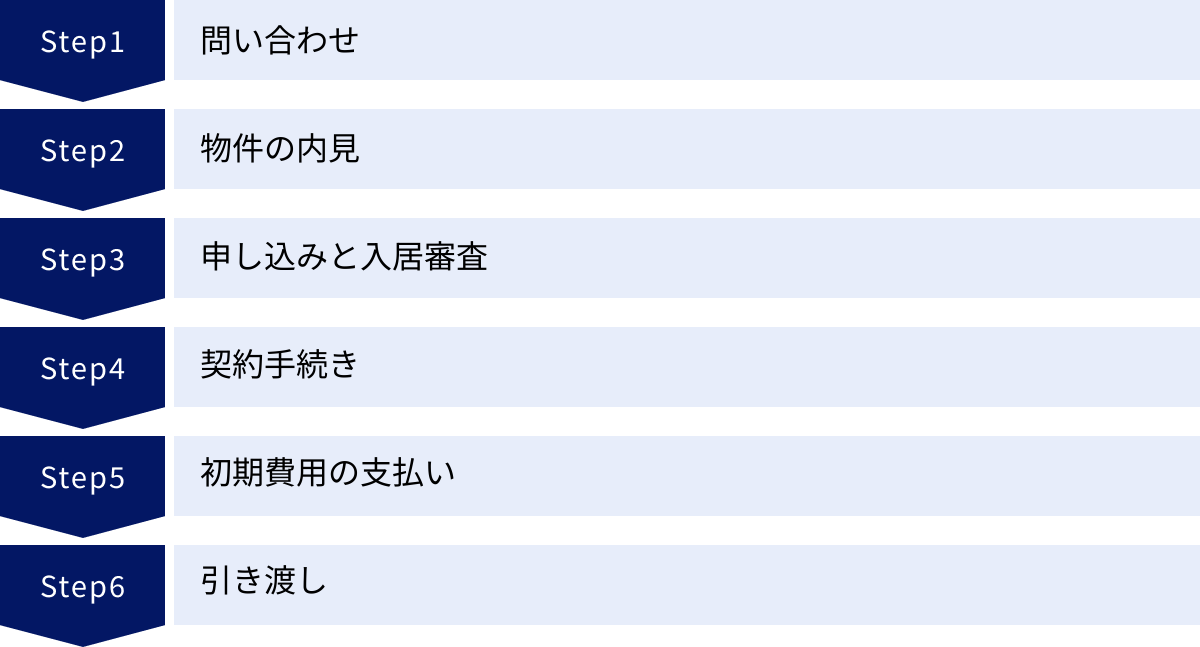

貸倉庫を契約するまでの6ステップ

希望の倉庫を見つけてから、実際に利用を開始するまでには、いくつかの手続きを踏む必要があります。ここでは、一般的な契約プロセスを6つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくことで、スムーズに契約を進めることができます。

① 問い合わせ

ポータルサイトや不動産会社の紹介で気になる物件が見つかったら、まずは問い合わせを行います。この際、自社の希望条件をできるだけ具体的に伝えることが、その後のプロセスを円滑に進めるための鍵となります。

- 伝えるべき基本情報: 会社名、事業内容、希望する利用開始時期。

- 伝えるべき希望条件:

- 用途: 在庫保管、軽作業、配送センターなど。

- 取扱商材: 重量、サイズ、温度管理の要否など。

- 必要な設備: 空調、ドックレベラー、事務所スペースの有無など。

- 搬入車両: 利用するトラックのサイズ(4t、10tなど)。

これらの情報を事前に整理しておくことで、不動産会社もより的確な物件提案やアドバイスがしやすくなります。

② 物件の内見

書類や写真だけではわからない部分を確認するため、物件の現地内見は必須です。内見は、意思決定に関わる複数の担当者(例:物流担当、経営層)で参加し、多角的な視点でチェックすることをお勧めします。

- 内見時のチェックリスト:

- 建物外部: 搬入経路の道路幅、トラックの旋回スペース、駐車場の有無、建物の外壁や屋根の状態。

- 建物内部: 床のひび割れや傾き、雨漏りの跡、柱の間隔、照明の明るさ、電源コンセントの位置と数、水道・ガスの設備。

- 実測: メジャーを持参し、天井の有効高(梁下)、シャッターの開口部の幅と高さ、柱と柱の間隔などを実測すると確実です。

- 周辺環境: 周辺の交通量、騒音や臭いの有無、近隣の施設(住宅、工場、学校など)を確認します。

- 記録: 写真や動画を撮影し、後から見返せるようにしておきましょう。特に気になる点(修繕が必要そうな箇所など)は、重点的に記録しておくと、後の交渉や確認に役立ちます。

③ 申し込みと入居審査

内見の結果、物件が気に入れば、正式に「入居申込書」を不動産会社経由で貸主(オーナー)に提出します。これは「この物件を借りたい」という意思表示であり、この提出をもって物件が仮押さえされるのが一般的です。

申込書と合わせて、以下の書類の提出を求められることがほとんどです。

- 法人の場合: 会社謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内、決算報告書(直近2~3期分)。

- 個人の場合: 身分証明書、確定申告書の写しなど。

提出された書類を基に、貸主と保証会社による入居審査が行われます。事業の安定性や継続性、支払い能力などが総合的に判断されます。審査期間は通常、数日から1週間程度です。

④ 契約手続き

審査に無事通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。契約に先立ち、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や法令上の制限、契約条件など、特に重要な内容について書面(重要事項説明書)を用いて説明を受けるものです。

- 重要事項説明での確認ポイント:

- 登記簿上の所有者は誰か。

- 法令上の制限(用途地域など)。

- 契約期間と更新の可否。

- 解約に関する条件(予告期間、違約金)。

- 禁止事項(危険物の保管、又貸しなど)。

説明内容に納得したら、「賃貸借契約書」に署名・捺印します。契約書は法的な効力を持つ非常に重要な書類です。不明点や疑問点は、その場で必ず質問し、完全に理解・納得した上で調印してください。

⑤ 初期費用の支払い

契約書に記載された期日までに、指定された銀行口座へ初期費用を全額振り込みます。初期費用の内訳については、次の章で詳しく解説します。振込が確認されて、初めて契約が正式に成立します。

⑥ 引き渡し

初期費用の支払いが完了し、契約開始日(入居可能日)を迎えると、物件の鍵が引き渡されます。この際、貸主または管理会社の立ち会いのもと、物件の現在の状況(傷や汚れ、設備の動作など)を一緒に確認し、写真などで記録(現況確認書)を残しておくことが非常に重要です。この記録が、退去時の原状回復をめぐるトラブルを防ぐための客観的な証拠となります。

貸倉庫の契約に必要な初期費用の内訳

貸倉庫を契約する際には、月々の賃料とは別に、まとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で非常に重要ですので、その内訳と相場をしっかりと把握しておきましょう。一般的に、初期費用の総額は月額賃料の6ヶ月分から10ヶ月分程度が目安となります。

| 費用項目 | 内容 | 相場(月額賃料ベース) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や退去時の原状回復費用に充当するための担保金。契約終了時に、償却費や原状回復費用を差し引いて返還される。 | 3~10ヶ月分 |

| 礼金 | 契約時に貸主(オーナー)へ支払う謝礼金。返還されない。 | 0~2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 物件を仲介した不動産会社に支払う成功報酬。 | 賃料の0.5~1ヶ月分 + 消費税 |

| 前払賃料 | 契約開始月の賃料(日割り計算)と、その翌月分の賃料を前払いで支払うもの。 | 1~2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災や水災、盗難などに備えるための保険料。加入が義務付けられている場合が多い。 | 契約期間(2年など)で数万円~ |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合や、必須条件となっている場合に利用する保証会社への費用。 | 初回に月額総賃料の50%~100% |

敷金・保証金

敷金・保証金は、貸倉庫の契約において最も大きな割合を占める初期費用です。賃料の滞納があった場合や、借主の過失による損傷の修繕費用、原状回復費用などに充てられる担保として、貸主が預かります。

- 相場: 住居に比べて事業用物件は高額で、賃料の3~6ヶ月分が一般的ですが、物件によっては10ヶ月分になることもあります。

- 償却: 契約書に「保証金の償却」という条項がある場合があります。これは、解約時に保証金の一定割合(例:10%や賃料の1ヶ月分など)が無条件で差し引かれるという特約です。返還される金額に影響するため、必ず確認しましょう。

礼金

礼金は、物件を貸してもらうことに対する貸主への謝礼金としての意味合いを持つ費用です。敷金・保証金とは異なり、退去時に返還されることはありません。

- 相場: 賃料の1~2ヶ月分が一般的ですが、近年では競争力向上のため「礼金ゼロ」の物件も増えています。

仲介手数料

物件探しから契約までをサポートしてくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。

- 相場: 宅地建物取引業法により、上限は「賃料の1ヶ月分 + 消費税」と定められています。貸主と借主がそれぞれ0.5ヶ月分ずつ負担するケースもあります。

前払賃料

契約時に、入居する月の賃料とその翌月分の賃料を前払いで支払います。

- 計算方法: 月の途中から入居する場合、その月の賃料は日割りで計算されます。例えば、4月15日から入居する場合、「4月分の日割り賃料(16日分)+ 5月分の賃料」を支払うのが一般的です。

- フリーレント: フリーレント(例:2ヶ月)の特典が付いている場合は、この前払賃料が軽減または免除されるため、初期費用を大幅に抑えることができます。

火災保険料

万が一の火災や水災、落雷などによる損害に備えるため、火災保険(借家人賠償責任保険特約付き)への加入が契約の条件となっていることがほとんどです。

- 相場: 補償内容や建物の構造・面積によって異なりますが、2年契約で数万円から十数万円程度が目安です。貸主が指定する保険会社に加入する場合と、借主が自分で選べる場合があります。

保証会社利用料

近年、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人がいても、家賃保証会社の利用を必須とする物件が増えています。借主が万が一賃料を滞納した場合に、保証会社が貸主に立て替え払いをするためのサービスです。

- 相場: 初回契約時に、月額総賃料(賃料+共益費)の50%~100%程度の保証料が必要です。また、1年ごとに更新料(1万円程度や月額総賃料の10%など)がかかるのが一般的です。

貸倉庫を借りる前に確認すべき注意点

契約後に「こんなはずではなかった」という事態を避けるため、契約を決める前に必ず確認しておくべき重要な注意点があります。これらは日々のオペレーションや将来の事業計画に直接影響する可能性があるため、慎重にチェックしましょう。

用途地域は適切か

日本国内の土地は、都市計画法に基づいて「用途地域」が定められており、地域ごとに建てられる建物の種類や用途が制限されています。倉庫を借りる際は、その物件が立地する用途地域で、自社の事業活動が法的に許可されているかを確認することが不可欠です。

- 倉庫の立地として一般的な用途地域:

- 準工業地域: 危険性や環境悪化のおそれが少ない工場のほか、倉庫、店舗、住宅などが混在する地域。多くの倉庫がこの地域にあります。

- 工業地域: どのような工場でも建設可能な地域。倉庫業にも最適です。

–工業専用地域: 工場の操業に特化した地域で、住宅や店舗は建てられません。大規模な物流センターなどが立地します。

- 注意が必要な用途地域:

- 住居系地域(第一種低層住居専用地域など): 原則として倉庫は建てられません。

- 商業地域: 店舗や事務所が主体の地域。一定規模以下の倉庫は可能ですが、騒音やトラックの出入りに制約がかかる場合があります。

自社の事業(特に、深夜・早朝の作業や騒音・振動を伴う作業)が、その地域の条例などで制限されていないか、事前に自治体のウェブサイトや都市計画課などで確認しておくと安心です。

天井の高さと床の耐荷重

この2点は、倉庫の収容能力と安全性を決定づける最も重要な物理的スペックです。

- 天井の高さ: カタログスペック上の「天井高」だけでなく、実際に荷物やラックを置ける「有効天井高(梁下高)」を確認することが重要です。照明器具や空調ダクト、梁などの下までの高さを実測しましょう。保管効率を最大限に高めるためには、5.5m以上の有効高が望ましいとされています。

- 床の耐荷重: 床がどれだけの重さに耐えられるかを示す数値で、通常「kg/㎡」または「t/㎡」で表されます。重量のある機械を設置したり、商品を高く積み上げたりする場合、この耐荷重を超えると床が抜け落ちるなどの重大な事故につながる危険性があります。設計図書で確認するか、不明な場合は必ず不動産会社を通じて貸主に確認してください。一般的な倉庫では1.5t/㎡程度ですが、重量物対応の倉庫では3t/㎡以上のスペックを持つものもあります。

トラックの搬入経路と周辺道路の状況

物件自体のスペックが良くても、そこに至るまでのアクセスが悪ければ意味がありません。特に大型トラックを利用する場合は、入念な確認が必要です。

- 前面道路の幅員: 10t車などの大型トラックが、対向車と安全にすれ違えるだけの幅があるか。

- 進入路: 敷地への入口の角度が急だったり、狭かったりすると、何度も切り返しが必要になり、荷役効率が著しく低下します。

- 周辺の交通規制: 時間帯による通行禁止、一方通行、重量・高さ制限などがないか。通学路に面している場合は、登下校の時間帯に配慮が求められることもあります。

- 現地での確認: 可能であれば、実際にトラックを運転するドライバーと一緒に内見し、運転席からの目線で進入のしやすさを確認してもらうのが最も確実です。Googleストリートビューでの事前シミュレーションも有効です。

契約期間と解約条件

事業の状況は常に変化する可能性があります。契約の柔軟性を確保するためにも、契約期間と解約に関する条項は熟読・理解しておく必要があります。

- 契約の種類: 前述の通り、「普通借家契約」か「定期借家契約」かを確認します。長期的な拠点として安定的に利用したい場合は普通借家契約が、期間限定のプロジェクトなどで利用する場合は定期借家契約が適している場合があります。

- 解約予告期間: 契約期間の途中で解約する場合、何ヶ月前に貸主に通知する必要があるか。事業用物件では6ヶ月前通知が一般的です。

- 中途解約違約金: 予告期間を守って解約しても、別途違約金(ペナルティ)が発生する契約もあります。特に定期借家契約では、残存期間分の賃料相当額を請求されるケースもあるため、リスクを正確に把握しておくことが重要です。

原状回復義務の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが、この原状回復の問題です。どこまでを元の状態に戻す義務があるのか、その範囲を契約前に明確にしておくことが、無用な出費と紛争を避けるための鍵です。

- 特約の確認: 事業用物件の契約では、「通常損耗(経年劣化)も含めて、すべて借主の負担で原状回復する」といった特約が付けられていることが少なくありません。契約書を隅々まで読み、借主の負担範囲を確認しましょう。

- 入居時の状態の記録: 契約時に、貸主・借主双方の立ち会いのもとで、壁の傷や床の汚れ、設備の状況などを細かくチェックし、写真付きの「現況確認書」を作成して双方で保管しておくことが極めて重要です。これが退去時の「元の状態」を証明する客観的な証拠となります。

- 工事の承諾: 間仕切りの設置や壁の塗装など、内装に変更を加える場合は、事前に貸主の書面による承諾を得る必要があります。無断で工事を行うと、契約違反となり、高額な原状回復費用を請求される可能性があります。

まとめ

300坪(約990㎡)の貸倉庫は、バレーボールコート約6面分に相当する広大なスペースであり、在庫保管から流通加工、配送センターまで、多様なビジネスニーズに応えるポテンシャルを秘めています。事業の成長を目指す企業にとって、この規模の倉庫は業務効率化とサービス品質向上を実現するための強力な戦略拠点となり得ます。

最適な一棟を見つけるためには、まず自社の「①目的や用途」を明確にし、それに合わせて「②立地条件」、「③設備や仕様」を慎重に吟味することが不可欠です。同時に、「④賃料や初期費用」といったコスト面での計画性と、「⑤契約条件」という法的なリスク管理の視点も欠かせません。これら5つのポイントを総合的に判断することが、倉庫選びで失敗しないための鉄則です。

倉庫探しの具体的な方法としては、ポータルサイトでの相場観の把握と、専門の不動産会社への相談を組み合わせるのが最も効率的です。特に、非公開物件の情報や専門的なアドバイスを得られる不動産会社の活用は、より良い条件の物件に出会うための近道と言えるでしょう。

契約プロセスや初期費用の内訳、そして用途地域や原状回復といった法務・実務上の注意点をあらかじめ理解しておくことで、契約後の思わぬトラブルを未然に防ぎ、スムーズに事業をスタートさせることができます。

貸倉庫への投資は、単なるコストではありません。自社の事業計画に完全にフィットした倉庫を確保することは、企業の競争力を高め、将来の成長を加速させるための重要な戦略的投資です。本記事で解説したポイントを参考に、ぜひ貴社にとって最高のビジネスパートナーとなる一棟を見つけてください。