自宅やオフィスのスペース不足に悩んでいませんか?「季節ものの衣類や家電を片付けたい」「増え続ける書類や在庫を安全に保管したい」といった悩みを解決する手段として、貸倉庫サービスの利用が注目されています。個人利用から法人利用まで、多様なニーズに応える貸倉庫は、私たちの生活やビジネスをより快適で効率的なものに変える可能性を秘めています。

しかし、いざ貸倉庫を探し始めると、屋内型、屋外型、宅配型といった種類の多さや、料金体系の複雑さに戸惑う方も少なくありません。どのサービスを選べば良いのか分からず、結局契約に至らないというケースも多いでしょう。

この記事では、貸倉庫の基本的な知識から、失敗しないための選び方のポイント、主要なサービス比較、費用相場、メリット・デメリットまで、貸倉庫に関する情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの目的や予算に最適な貸倉庫を見つけ、賢く活用するための知識が身につくはずです。

目次

貸倉庫とは

貸倉庫とは、個人や法人が月額料金などを支払うことで、物品を保管するためのスペースを借りられるサービスの総称です。自宅やオフィスに収まりきらない荷物を預けることで、空間を有効活用できるのが最大の魅力です。

個人の利用シーンでは、衣替えで不要になった衣類や布団、スキー用品やキャンプ道具といった季節のレジャー用品、趣味のコレクション、引っ越しやリフォーム時の一時的な家財保管場所として活用されています。一方、法人の利用シーンでは、ECサイトの商品在庫、増え続ける契約書や経理書類、営業用の資材や工具、イベント用の備品など、多岐にわたるビジネス上の物品保管に利用されています。

このように、貸倉庫は現代社会における「スペース不足」という共通の課題を解決するための有効なソリューションとして、その重要性を増しています。しかし、「貸倉庫」という言葉は非常に広い意味で使われており、しばしば「トランクルーム」と混同されがちです。両者には法律上の定義やサービスの性質に明確な違いがあり、この違いを理解することが、最適なサービスを選ぶための第一歩となります。

貸倉庫とトランクルームの違い

「貸倉庫」と「トランクルーム」は、日常会話では同じ意味で使われることが多いですが、法律上は明確に区別されており、契約形態や事業者の責任範囲が大きく異なります。この違いを理解しないまま契約すると、万が一のトラブルの際に「想定していた補償が受けられない」といった事態になりかねません。

| 項目 | 貸倉庫(営業倉庫) | トランクルーム |

|---|---|---|

| 根拠法 | 倉庫業法 | (主に)不動産賃貸借関連法 |

| 契約形態 | 寄託契約 | 賃貸借契約 |

| 事業者の責任 | 荷物の保管責任を負う | 原則として荷物の保管責任を負わない |

| 事業者の義務 | 国土交通省への登録、耐火・耐震性能など施設基準の遵守、倉庫管理主任者の配置 | 特になし |

| 主な利用者 | 法人 | 個人・法人 |

| サービスの性質 | 荷物を「預ける」サービス。入出庫管理なども含む。 | 保管スペースを「借りる」サービス。 |

| 保険 | 火災保険への加入が義務(万が一の場合、事業者が補償) | 利用者自身で保険に加入する必要がある場合が多い |

最も大きな違いは、契約形態にあります。

本来の「貸倉庫」(法律上は「営業倉庫」)は、倉庫業法という法律に基づき、国土交通大臣の登録を受けた事業者が提供するサービスです。この場合、利用者と事業者の間で結ばれるのは「寄託契約」です。寄託契約とは、利用者が事業者に物品の保管を委託する契約であり、事業者側には預かった荷物を善良な管理者として注意をもって保管する義務(善管注意義務)が発生します。つまり、火災や盗難、破損などによって荷物に損害が生じた場合、事業者に責任がある限り、その損害を賠償する義務を負います。

一方、「トランクルーム」と呼ばれるサービスの多くは、法律上は倉庫業ではなく不動産賃貸業に分類されます。この場合、利用者と事業者の間で結ばれるのは「賃貸借契約」です。これは、アパートやマンションを借りるのと同じように、収納「スペース」を借りる契約です。そのため、事業者側はスペースを提供するだけであり、原則としてその中に保管されている荷物に対する責任は負いません。荷物の管理責任はすべて利用者自身にあります。万が一の盗難や災害に備えるためには、利用者自身が別途、動産総合保険などに加入する必要があります。

このように、一般的に「貸倉庫」と呼ばれているサービスの中には、法律上の「貸倉庫(寄託契約)」と「トランクルーム(賃貸借契約)」が混在しているのが実情です。個人向けに手軽に提供されているサービスの多くは、後者の「トランクルーム」に該当します。

どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれの特性を理解し、自分の目的や預ける荷物の価値に応じて選ぶことが重要です。例えば、高価な美術品や代替の効かない重要な書類など、万全の管理体制と補償を求めるのであれば、倉庫業法に基づく「貸倉庫(営業倉庫)」が適しています。一方で、比較的安価なレジャー用品や家具など、自己責任で管理できる荷物を手頃な価格で保管したいのであれば、「トランクルーム」が適しているでしょう。

この記事では、こうした背景を踏まえつつ、一般的に「貸倉庫」として認識されている屋外コンテナや宅配型サービスも含め、幅広い選択肢を解説していきます。サービスを選ぶ際には、契約書をよく確認し、それが「寄託契約」なのか「賃貸借契約」なのかを必ずチェックしましょう。

貸倉庫の主な種類

貸倉庫サービスは、その形状や提供形態によって、大きく4つのタイプに分類されます。それぞれのタイプにメリット・デメリットがあり、保管したい荷物の種類や利用頻度によって最適な選択肢は異なります。ここでは、各タイプの特徴を詳しく見ていきましょう。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な保管物 |

|---|---|---|---|---|

| 屋内型(トランクルーム) | ビルや倉庫内の区画をレンタル | 空調完備、セキュリティが高い、清潔 | 料金が比較的高め、車両の横付けが難しい場合がある | 衣類、書籍、美術品、精密機器、書類 |

| 屋外型(レンタルコンテナ) | 屋外に設置されたコンテナをレンタル | 料金が安い、大型荷物の搬入が容易、車両横付け可能 | 空調がなく温度・湿度変化に弱い、砂埃が入りやすい | バイク、タイヤ、工具、キャンプ用品、資材 |

| 宅配型 | 専用ボックスで荷物を送り、倉庫で保管 | 自宅で完結、少量・低価格から利用可能、管理が楽 | 荷物の出し入れに時間がかかる、大型荷物は不可 | 衣類、書籍、CD/DVD、思い出の品 |

| 事業用倉庫(営業倉庫) | 倉庫業法に基づく法人向け倉庫 | 高い保管品質、物流業務委託可能、補償が手厚い | 個人利用は困難、契約が大掛かり、コストが高い | 商品在庫、大量の書類、原料、美術品 |

屋内型(トランクルーム)

屋内型トランクルームは、ビルや専用の建物をパーテーションで区切り、ロッカーサイズから数畳の広さのスペースまで、様々な大きさの収納空間をレンタルするサービスです。一般的に「トランクルーム」と聞いて多くの人がイメージするのがこのタイプでしょう。

最大のメリットは、空調設備が完備されている点です。24時間体制で温度や湿度が管理されている施設が多く、カビや結露の発生を抑えられます。そのため、デリケートな衣類(着物や革製品など)、書籍や書類、美術品、電子機器といった、温度・湿度変化に弱い物品の保管に最適です。

また、セキュリティ面も充実しています。建物の入口にオートロックや監視カメラが設置されているのはもちろん、各フロアや個々の収納スペースへの入退室にも複数のセキュリティチェック(カードキー、指紋認証など)を設けている施設が多く、盗難リスクを低減できます。清潔に保たれているため、安心して荷物を預けられるのも魅力です。

一方で、デメリットとしては、屋外型に比べて料金が割高になる傾向があります。また、ビルの中にあるため、駐車スペースから収納スペースまで距離があったり、台車を使わないと荷物を運べなかったりと、搬入・搬出に手間がかかる場合があります。特に、大型の家具や重い機材などを頻繁に出し入れする用途には不向きかもしれません。

屋外型(レンタルコンテナ)

屋外型は、屋外の敷地に海上輸送用のコンテナなどを設置し、その内部を収納スペースとして貸し出すサービスです。一般的に「レンタルコンテナ」や「コンテナボックス」と呼ばれます。

最大のメリットは、料金の手頃さです。屋内型に比べて設備が簡素なため、同じ広さでも月額料金が安く設定されていることが多く、コストを重視する方におすすめです。また、ほとんどの施設でコンテナの目の前まで車を乗り入れることができ、荷物の積み下ろしが非常に楽です。バイクや自転車、大型のキャンプ用品、タイヤ、工具、建築資材など、大きくて重い荷物や、多少汚れても気にならない荷物の保管に最適です。

デメリットは、空調設備がないことです。コンテナ内は外気温の影響を直接受けるため、夏は高温になり、冬は結露が発生しやすくなります。そのため、熱や湿気に弱い衣類、書籍、精密機器などの保管には全く向いていません。また、構造上、砂埃が内部に入り込みやすい点にも注意が必要です。セキュリティ面では、敷地の入口にゲートがあったり防犯カメラが設置されていたりしますが、個々のコンテナの鍵は南京錠であることが多く、屋内型ほどの厳重さはありません。

宅配型

宅配型トランクルームは、自宅にいながら荷物の預け入れ・取り出しができる、比較的新しいタイプのサービスです。利用者は専用の段ボール箱を取り寄せ、預けたい荷物を詰めて配送業者に集荷を依頼するだけ。預けた荷物は、サービス提供会社の管理する倉庫で保管されます。

最大のメリットは、その手軽さです。倉庫に足を運ぶ必要がなく、すべての手続きがオンラインと配送で完結します。料金は段ボール1箱あたり月額数百円からと非常にリーズナブルで、少量から気軽に利用できるのが魅力です。預けた荷物は一点一点写真撮影され、アプリやウェブサイト上でリスト管理できるサービスが多く、「何を預けたか忘れてしまった」という事態を防げます。衣替えの衣類、読み終えた本やCD/DVD、子供の作品や思い出の品など、普段は使わないけれど捨てられない、といった細々とした物の保管に最適です。

デメリットは、荷物を預けたり取り出したりする際に、配送のための時間と手数料がかかる点です。急に必要になっても、即日手元に戻すことはできません。また、預けられる荷物は専用の箱に入るサイズに限られるため、家具や家電、大型のレジャー用品などは保管できません。頻繁に荷物を出し入れしたい方や、大きなものを預けたい方には不向きなサービスと言えるでしょう。

事業用倉庫(営業倉庫)

事業用倉庫(営業倉庫)は、前述の通り倉庫業法に基づき国土交通省の登録を受けた事業者が運営する、主に法人向けの本格的な倉庫サービスです。EC事業者の商品在庫やメーカーの製品、企業の重要書類など、事業活動に関わる物品を大量かつ安全に保管することを目的としています。

最大のメリットは、保管品質と信頼性の高さです。法律で定められた耐火・耐震性能などの厳しい施設基準をクリアしており、万が一の際の補償も手厚いため、高価な商品や代替の効かない物品も安心して預けられます。また、単にスペースを貸すだけでなく、商品の入出庫管理、検品、ピッキング、梱包、発送代行といった一連の物流業務をアウトソーシングできるサービス(3PL: サードパーティー・ロジスティクス)を提供している事業者も多く、企業の業務効率化に大きく貢献します。

事業用倉庫は、その専門性からさらにいくつかの種類に分かれます。

普通倉庫

常温で保管できる物品を対象とする、最も一般的な営業倉庫です。保管する物品の特性や倉庫の設備に応じて、以下のように分類されます。

- 1類倉庫: 最も設備基準が厳しく、耐火・耐水性能、防犯設備などが整っており、ほぼ全ての物品(危険品や高圧ガスなどを除く)が保管可能です。

- 2類倉庫: 1類倉庫ほどの耐火・耐水性能は求められませんが、湿気に強い物品などを保管します。

- 3類倉庫: 耐火・耐水性能は求められず、燃えにくく湿気の影響も受けにくい物品を保管します。

- その他、野積倉庫(屋外で保管)、貯蔵槽倉庫(サイロやタンク)などがあります。

冷蔵・冷凍倉庫

常に10℃以下の温度で物品を保管するよう設計された倉庫です。生鮮食品、冷凍食品、乳製品、医薬品、化学薬品など、厳格な温度管理が必要な商品の保管に利用されます。温度帯によって、C3級(10℃以下〜-2℃未満)、C2級(-2℃以下〜-10℃未満)、C1級(-10℃以下〜-20℃未満)、F級(-20℃以下)などに分類され、保管する商品に最適な環境を提供します。

これらの事業用倉庫は、個人が気軽に利用することは難しく、契約も大掛かりになります。しかし、ビジネスの規模拡大を目指す法人にとっては、自社で倉庫を建設・運営するよりもはるかに効率的かつ低コストで、質の高い物流機能を手に入れられる強力な選択肢となります。

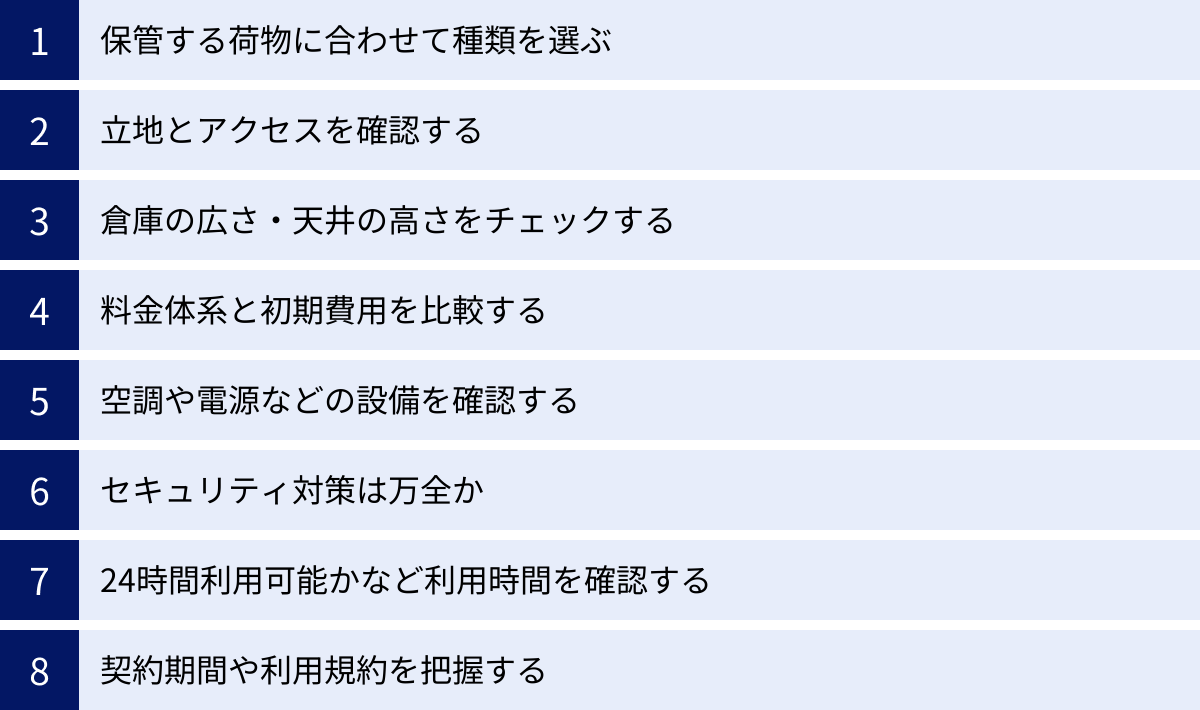

失敗しない貸倉庫の選び方8つのポイント

数多くの貸倉庫サービスの中から、自分にとって最適な一つを見つけ出すのは簡単なことではありません。料金の安さだけで選んでしまい、「荷物が入らなかった」「頻繁に行くのが面倒になった」「カビが生えてしまった」といった失敗は避けたいものです。ここでは、契約後に後悔しないための8つの重要なチェックポイントを解説します。

① 保管する荷物に合わせて種類を選ぶ

貸倉庫選びで最も重要なのが、何を預けるかを明確にすることです。保管したい荷物の特性(サイズ、重量、価値、温度・湿度への耐性)によって、選ぶべき倉庫の種類は自ずと決まってきます。

- 衣類、布団、書籍、書類、美術品、精密機器など、温度・湿度変化に弱いデリケートなもの:

これらを保管する場合は、空調設備が完備された屋内型トランクルームが必須です。屋外型コンテナに保管すると、夏の高温で変形・変質したり、冬の結露でカビやシミが発生したりするリスクが非常に高くなります。多少コストがかさんでも、荷物の品質を維持できる環境を選びましょう。 - バイク、自転車、自動車のタイヤ、キャンプ用品、サーフボード、工具、建築資材など、大きくて頑丈なもの:

これらの荷物は、温度・湿度変化の影響を受けにくく、多少の汚れも気にならないため、料金が手頃で車両の乗り入れが容易な屋外型(レンタルコンテナ)が最適です。屋内型では搬入・搬出に苦労する可能性が高く、コストパフォーマンスも悪くなります。 - 普段は使わない衣類、書籍、CD/DVD、思い出の品など、少量で細々としたもの:

出し入れの頻度が低く、一つ一つが小さいものであれば、自宅で全て完結する宅配型が最も手軽で便利です。箱単位で預けられるため、無駄なスペースの料金を支払う必要もありません。

まず最初に「何を預けるか」をリストアップし、その荷物の特性を考えることで、選択肢を効果的に絞り込むことができます。

② 立地とアクセスを確認する

倉庫の立地は、利用のしやすさに直結する重要な要素です。どれだけ安くて良い倉庫でも、アクセスが悪ければ次第に利用するのが億劫になってしまいます。

考慮すべき点は、荷物の出し入れをどのくらいの頻度で行うかです。

- 頻繁に出し入れする場合(週に1回以上など):

自宅や職場から車で15〜30分以内の、なるべく近い場所にある倉庫が理想です。日常的な動線上にあると、さらに便利でしょう。前面道路の広さや、右折で入りやすいかといった点も確認しておくと、ストレスなく利用できます。 - たまにしか出し入れしない場合(季節の変わり目など):

多少距離が離れていても、料金の安さや設備の良さを優先して選ぶことができます。ただし、その場合でも高速道路のインターチェンジが近いなど、いざという時にアクセスしやすい立地であるかを確認しておきましょう。

また、主な交通手段も考慮に入れる必要があります。

- 車でアクセスする場合:

駐車場の有無と広さは必ず確認しましょう。特に、荷物の積み下ろしをするためには、倉庫のすぐそばに車を停められるのがベストです。屋外型コンテナは通常、コンテナの目の前まで乗り入れ可能ですが、屋内型の場合は、専用の駐車スペースから倉庫の入口、エレベーター、そして自分のスペースまでの動線を確認しておくことが重要です。 - 公共交通機関や徒歩でアクセスする場合:

最寄り駅やバス停からの距離、夜間の道の明るさや安全性などもチェックポイントになります。

③ 倉庫の広さ・天井の高さをチェックする

「契約したスペースに荷物が収まりきらなかった」あるいは「スペースが余りすぎて無駄な料金を払っている」という事態を避けるため、必要な広さを正確に見積もることが大切です。

広さの単位は「畳(帖)」で表示されることが一般的です。一般的な目安は以下の通りです。

- 0.5畳〜1.0畳: 段ボール箱10〜20個、スキー・スノーボード用品、ゴルフバッグなど

- 1.5畳〜2.0畳: 単身者向けの家電(冷蔵庫、洗濯機)、タンス、本棚など

- 3.0畳以上: 家族向けの大型家具・家電、バイク、大量の在庫品など

しかし、これはあくまで目安です。正確に見積もるためには、預けたい荷物をリストアップし、それぞれのサイズ(幅×奥行き×高さ)を測ってみるのが最も確実です。それらを紙の上やツールでレイアウトしてみると、必要な面積がイメージしやすくなります。

見落としがちなのが天井の高さです。特に、棚(スチールラックなど)を持ち込んで空間を立体的に活用したい場合、天井の高さは非常に重要になります。背の高い棚を置くことができれば、同じ床面積でも収納量を大幅に増やすことが可能です。また、長さのあるもの(サーフボードやスキー板など)を立てて保管する場合も、天井の高さを確認しておきましょう。見学時には、メジャーを持参して実際の寸法を測ることをおすすめします。

④ 料金体系と初期費用を比較する

料金は貸倉庫選びの最も気になるポイントの一つですが、月額利用料の安さだけで判断するのは危険です。トータルでかかる費用を把握するために、以下の項目を総合的に比較検討しましょう。

- 月額利用料: 基本となるスペースの賃料です。

- 管理費・共益費: 倉庫の清掃や維持管理のために、月額利用料とは別に請求される費用です。これが月額利用料に含まれている場合もあります。

- 初期費用: 契約時に一度だけかかる費用です。内訳は後述しますが、敷金、礼金、事務手数料、鍵交換代、保証料、初月分の利用料など、月額利用料の3〜5ヶ月分が目安となる場合があります。

- 更新料: 契約を更新する際に発生する費用です。通常、1年または2年ごとに月額利用料の1ヶ月分程度がかかります。

- 保険料: 火災や盗難に備えるための保険料です。加入が必須の場合が多く、料金に含まれているか別途支払うかを確認しましょう。

特に注意したいのが、キャンペーン料金です。「月額利用料が最大6ヶ月半額!」といった魅力的なキャンペーンは多いですが、「ただし6ヶ月以上の利用が条件」といった縛りが設けられていることがほとんどです。短期間の利用を考えている場合は、キャンペーンの適用条件をよく確認しないと、かえって割高になる可能性があるので注意が必要です。

複数のサービスを比較する際は、最低契約期間利用した場合の総額でシミュレーションしてみると、本当にお得なサービスが見えてきます。

⑤ 空調や電源などの設備を確認する

保管する荷物の品質を保つためには、収納スペース内の環境が非常に重要です。

- 空調設備: 前述の通り、衣類や書籍など湿気に弱いものを保管する場合は、エアコンや除湿機が設置されている屋内型を選びましょう。単なる「換気扇」と「冷暖房空調」は全く異なるため、どのような設備がどの程度の頻度で稼働しているのかを確認することが大切です。

- 電源コンセント: 屋外型コンテナでバイクを保管する場合、バッテリーの充電用にコンセントがあると非常に便利です。また、DIYの作業スペースとして利用したい場合も電源は必須です。屋内型でも、照明器具を持ち込んだり、電動工具を使ったりする可能性があるなら、コンセントの有無を確認しておきましょう。

- 照明: 屋内型は共用部分や室内に照明があるのが一般的ですが、屋外型コンセントは内部に照明がない場合も多いです。夜間に作業する可能性があるなら、照明の有無や明るさを確認するか、自分で充電式のライトなどを用意する必要があります。

⑥ セキュリティ対策は万全か

大切な荷物を預ける以上、セキュリティ対策は妥協できないポイントです。特に高価なものや個人情報を含む書類などを保管する場合は、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 防犯カメラ: 設置されているかだけでなく、設置場所(敷地入口、通路、エレベーター内など)や稼働状況(24時間録画か)も重要です。ダミーカメラでないかも確認できるとより安心です。

- 警備会社との連携: SECOMやALSOKといった大手警備会社と契約し、異常発生時に警備員が駆けつける体制が整っているかは、セキュリティレベルを測る大きな指標になります。

- 入退館管理: 誰でも自由に出入りできる状態では不安です。契約者のみが入れるように、オートロックやカードキー、暗証番号、指紋認証などの入退館管理システムが導入されているかを確認しましょう。

- 鍵の種類: 個々の収納スペースの鍵がどのようなタイプかも重要です。利用者が自分で用意する南京錠タイプなのか、複製が困難なディンプルキーやカードキーが提供されるのかによって、セキュリティレベルは変わります。

⑦ 24時間利用可能かなど利用時間を確認する

「預けた荷物が必要になったのに、営業時間外で取り出せない」という事態は避けたいものです。自分のライフスタイルに合わせて、利用可能な時間帯を確認しましょう。

多くの貸倉庫サービスは24時間365日、いつでも荷物の出し入れが可能なことを売りにしていますが、中には管理人がいる日中(例:9時〜18時)しか利用できない施設や、深夜の利用が制限されている施設もあります。

特に、仕事が不規則な方や、早朝・深夜に作業をしたい方は、「24時間利用可能」であることを必ず確認してください。また、年末年始やお盆休みなどの長期休暇期間中の利用可否も、念のためチェックしておくと安心です。

⑧ 契約期間や利用規約を把握する

契約を結ぶ前に、契約期間と利用規約の細部まで目を通しておくことが、後のトラブルを防ぐために不可欠です。

- 最低契約期間: 多くのサービスで「最低3ヶ月」や「最低6ヶ月」といった最低利用期間が定められています。これより短い期間で解約すると、違約金が発生する場合があります。

- 解約手続き: 解約を希望する場合、「解約希望月の前月末までに申し出る」など、予告期間が定められています。この期間を過ぎると、さらに1ヶ月分の料金が発生してしまうため、解約のルールは契約時に必ず確認しておきましょう。

- 保管禁止物品: 現金、有価証券、貴金属、危険物(ガソリン、灯油など)、動植物、異臭・悪臭を発するもの、腐敗しやすいものなどは、ほとんどの貸倉庫で保管が禁止されています。規約に違反した場合、契約を解除される可能性もあります。

- 禁止行為: 倉庫内での宿泊、居住、事業活動(事務所としての利用など)、火気の使用などは固く禁じられています。

これらの8つのポイントを一つ一つ丁寧にチェックすることで、あなたのニーズにぴったりと合った、満足度の高い貸倉庫サービスを見つけることができるでしょう。

【タイプ別】おすすめの貸倉庫サービス10選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、全国的に展開している代表的な貸倉庫サービスをタイプ別に10社紹介します。各サービスの特徴や料金、拠点数などの情報は、それぞれの公式サイトに基づいています(2024年5月時点)。自分に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

注意:料金はエリアやサイズ、時期によって大きく変動します。あくまで目安として捉え、詳細は必ず公式サイトでご確認ください。

| サービス名 | タイプ | 主な特徴 | 参照元 |

|---|---|---|---|

| ハローストレージ | 屋内型, 屋外型, バイク用 | 業界最大級の物件数。全国展開で探しやすい。キャンペーンも豊富。 | エリアリンク株式会社公式サイト |

| 加瀬のレンタルボックス | 屋内型, 屋外型 | 屋外コンテナが中心。比較的リーズナブルな価格設定。 | 株式会社加瀬倉庫公式サイト |

| スペースプラス | 屋内型, 屋外型, バイク用 | セキュリティに注力。ALSOKとの連携や防犯カメラを多数設置。 | 株式会社ランドピア公式サイト |

| ドッとあーるコンテナ | 屋外型, バイク用 | バイク専用ガレージが充実。バイク愛好家に人気。 | 株式会社ユー・エス・HIROTA公式サイト |

| minikura | 宅配型 | 寺田倉庫が運営。箱単位で預けられ、オプションサービスも豊富。 | 寺田倉庫株式会社公式サイト |

| サマリーポケット | 宅配型 | 1箱月額275円からと手軽。スマホアプリで管理が完結。 | 株式会社サマリー公式サイト |

| souco | 事業用(シェアリング) | 法人向け。1坪・1日から倉庫を借りられるシェアリングサービス。 | souco株式会社公式サイト |

| LIFO-Ware | 事業用(シェアリング) | 法人向け。リコーが提供する倉庫シェアリングと物流アウトソーシング。 | 株式会社リコー公式サイト |

| el-soko | 事業用(マッチング) | 法人向け。空き倉庫スペースを持つ企業と荷主をマッチング。 | イーソーコ株式会社公式サイト |

| イーソーコ | 事業用(不動産) | 物流不動産の専門企業。大型倉庫の賃貸・売買・コンサルティング。 | イーソーコ株式会社公式サイト |

① ハローストレージ

業界最大級の物件数と全国展開が魅力の最大手。 屋内型、屋外型、バイク専用まで幅広いタイプを揃えており、地方都市でも物件を見つけやすいのが特徴です。WEBから申し込みが完結し、最短翌日から利用可能なスピーディーさも人気の理由。定期的に開催される利用料半額などのキャンペーンをうまく活用すれば、お得に利用を開始できます。初めて貸倉庫を利用する方にとって、まず検討したい選択肢の一つです。

参照:エリアリンク株式会社公式サイト

② 加瀬のレンタルボックス

首都圏を中心に全国展開する老舗サービス。特に屋外型のレンタルコンテナに強く、比較的リーズナブルな価格設定が魅力です。バイク専用のガレージも豊富で、ライダーからの支持も厚いのが特徴。敷金・礼金・更新料が無料の物件が多く、初期費用を抑えたい方におすすめです。シンプルでコストパフォーマンスを重視する方に適しています。

参照:株式会社加瀬倉庫公式サイト

③ スペースプラス

屋内型・屋外型ともに展開していますが、特にセキュリティ対策に力を入れているのが特徴です。多くの物件で大手警備会社ALSOKと連携しており、防犯カメラの設置はもちろん、人感センサーや自動通報システムなどを導入しています。大切な荷物を安心して預けたい方や、女性の利用者にもおすすめです。

参照:株式会社ランドピア公式サイト

④ ドッとあるコンテナ

関東・東海・関西エリアを中心に展開するサービスで、特にバイク専用ガレージのラインナップが充実しています。スロープや棚、盗難防止用ロックバーなどが標準装備された物件が多く、バイク愛好家のための設備が整っています。愛車を雨風や盗難から守りたいライダーにとって、心強い選択肢となるでしょう。

参照:株式会社ユー・エス・HIROTA公式サイト

⑤ minikura(ミニクラ)

老舗の寺田倉庫が運営する宅配型トランクルームのパイオニア。専用ボックス1箱あたり月額数百円からという手軽さで利用できます。預けたアイテムを1点ずつ写真撮影してデータ化してくれる「MONOプラン」や、クリーニングやヤフオク!への出品代行といったユニークなオプションサービスが充実しているのが大きな特徴です。モノの管理から活用までを一貫してサポートしてくれます。

参照:寺田倉庫株式会社公式サイト

⑥ サマリーポケット

スマホアプリで全ての管理が完結する、手軽さが人気の宅配型トランクルーム。1箱月額275円(税込)からという業界最安水準の価格設定が魅力です。minikura同様、アイテムの写真撮影サービスがあり、何を預けたかをスマホでいつでも確認できます。初期費用も無料で、手軽に家の片付けを始めたいライトユーザーに最適なサービスです。

参照:株式会社サマリー公式サイト

⑦ souco(ソウコ)

ここからは法人向けのサービスです。soucoは、企業の荷物と空き倉庫をマッチングするシェアリングサービスです。繁忙期の短期的な在庫増、イベント資材の一時保管など、必要な時に必要な分だけ(1坪・1日から)倉庫スペースを借りることができます。自社で倉庫を持つほどではないが、一時的に保管場所が必要、という中小企業やスタートアップのニーズに応えます。

参照:souco株式会社公式サイト

⑧ LIFO-Ware

株式会社リコーが提供する法人向けの倉庫シェアリングサービス。soucoと同様に、企業の遊休倉庫スペースと荷主企業をマッチングします。リコーが持つ全国のサービス拠点網も活用できる点が特徴です。さらに、保管だけでなく、入出庫作業や配送までをワンストップで委託できる物流アウトソーシングサービスも提供しており、企業の物流課題をトータルで解決します。

参照:株式会社リコー公式サイト

⑨ el-soko

物流不動産のプロフェッショナルであるイーソーコグループが運営する、1坪から貸し借りできる倉庫のシェアリング・マッチングプラットフォームです。全国の空き倉庫情報が集約されており、Web上で手軽に検索・契約ができます。急な保管ニーズに対応できるだけでなく、倉庫オーナー側も遊休資産を有効活用できる、双方にメリットのあるサービスです。

参照:イーソーコ株式会社公式サイト

⑩ イーソーコ

el-sokoの運営元であり、物流不動産に特化したコンサルティング、仲介、管理を行う専門企業です。数千坪単位の大型物流センターの賃貸や売買から、企業の物流戦略の立案まで、物流に関するあらゆるニーズに対応します。小規模なスペースを借りるというよりは、本格的な物流拠点を構築したい大企業向けのサービスと言えるでしょう。

参照:イーソーコ株式会社公式サイト

貸倉庫の費用相場と内訳

貸倉庫を利用する際に最も気になるのが費用です。料金は、倉庫のタイプ、立地(都心か郊外か)、広さ、設備などによって大きく変動します。ここでは、費用の内訳とタイプ別の料金相場について解説します。

月々の費用(賃料・管理費)

毎月継続的に発生するのが、月額利用料(賃料)と管理費(共益費)です。ウェブサイトなどで大きく表示されているのは月額利用料のみの場合が多いため、管理費が別途必要なのか、含まれているのかを必ず確認しましょう。

屋内型の料金相場

空調やセキュリティ設備が整っているため、屋外型に比べて割高になります。特に都心部は高額になる傾向があります。

| 広さ(目安) | 都心部(東京23区など)の月額相場 | 郊外の月額相場 |

|---|---|---|

| 0.5畳 | 6,000円~12,000円 | 4,000円~8,000円 |

| 1.0畳 | 10,000円~20,000円 | 7,000円~13,000円 |

| 2.0畳 | 20,000円~35,000円 | 15,000円~25,000円 |

| 3.0畳 | 30,000円~50,000円 | 20,000円~35,000円 |

屋外型の料金相場

設備がシンプルなため、屋内型よりもリーズナブルな価格設定が魅力です。広めのスペースを手頃な価格で借りることができます。

| 広さ(目安) | 月額相場(エリアによる差は屋内型より小さい) |

|---|---|

| 1.5畳 | 6,000円~10,000円 |

| 2.0畳 | 8,000円~15,000円 |

| 4.0畳 | 15,000円~25,000円 |

| 8.0畳 | 25,000円~40,000円 |

宅配型の料金相場

箱単位での課金となるため、少量から非常に安価に利用できます。ただし、アイテムの取り出しには別途送料がかかるのが一般的です。

| サービス内容 | 月額相場 | 備考 |

|---|---|---|

| スタンダードな箱(1箱) | 275円~500円 | 預け入れ時の送料は無料の場合が多い |

| ラージサイズの箱(1箱) | 500円~1,000円 | |

| アイテム取り出し送料 | 880円~1,500円/回 | 箱ごと取り出すか、アイテム単位で取り出すかで変動 |

初期費用

契約時に一度だけ支払うのが初期費用です。サービスや物件によって必要な項目は異なりますが、一般的には以下のものが含まれます。初期費用無料のキャンペーンを行っているサービスも多いので、うまく活用しましょう。

敷金・保証金

アパートの賃貸と同様、賃料の滞納や退去時の原状回復費用に充てられるお金です。賃料の1〜2ヶ月分が相場で、問題がなければ退去時に返還されます。最近では敷金不要のサービスも増えています。

礼金

大家さん(オーナー)へのお礼として支払うお金で、返還はされません。賃料の0〜1ヶ月分が相場です。こちらも礼金不要のサービスが主流になりつつあります。

仲介手数料

不動産会社を通じて契約した場合に発生する手数料です。運営会社と直接契約する場合は不要です。発生する場合は賃料の0.5〜1ヶ月分+消費税が一般的です。

火災保険料

万が一の火災や水漏れ、盗難などに備えるための保険です。加入が義務付けられている場合が多く、年間数千円程度が相場です。事業者によっては、月額利用料や管理費に含まれている場合もあります。

その他、事務手数料や鍵交換費用(数千円程度)などがかかることもあります。契約前には必ず初期費用の総額と内訳を確認し、想定外の出費がないようにしましょう。

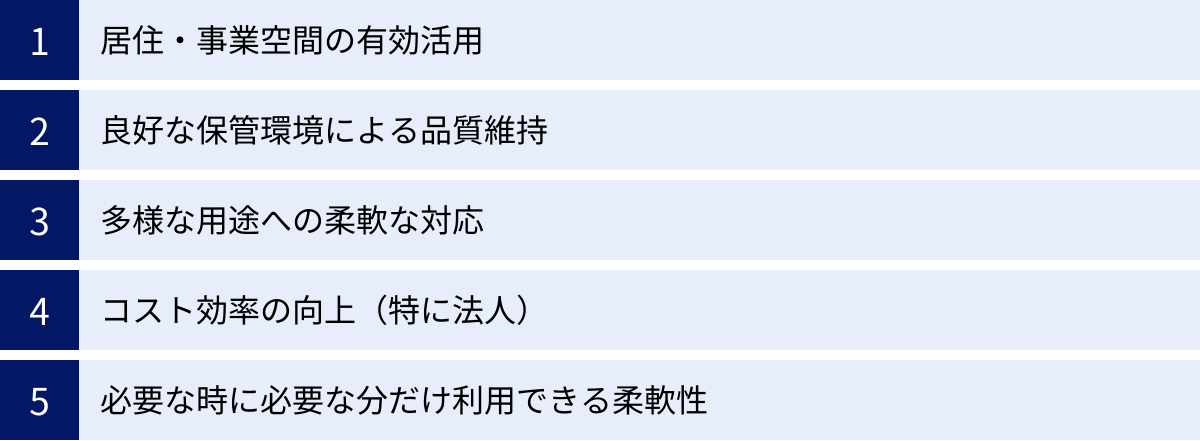

貸倉庫を利用するメリット・デメリット

貸倉庫の利用は多くの利点をもたらしますが、一方で注意すべき点も存在します。契約を検討する前に、メリットとデメリットの両方をしっかりと理解し、自分の状況と照らし合わせることが重要です。

貸倉庫のメリット

1. 居住・事業空間の有効活用

最大のメリットは、自宅やオフィスのスペースを劇的に広く使えることです。普段使わない季節用品や趣味の道具、増え続ける在庫や書類を外部に保管することで、生活空間や執務空間にゆとりが生まれます。快適な住環境や、効率的なオフィス環境を実現できるでしょう。

2. 良好な保管環境による品質維持

特に空調完備の屋内型トランクルームを利用すれば、温度・湿度が管理された環境で大切な荷物を保管できます。カビやサビ、変質のリスクを大幅に低減できるため、デリケートな衣類や書籍、精密機器なども安心して預けられます。また、セキュリティ対策が施された施設なら、盗難のリスクからも荷物を守れます。

3. 多様な用途への柔軟な対応

個人の趣味のコレクション保管から、法人の大規模な商品在庫管理まで、貸倉庫は実に幅広い用途に対応できます。引っ越しやリフォーム時の一時的な家財保管場所として短期利用したり、ECビジネスの成長に合わせて保管スペースを拡張したりと、ライフステージやビジネスの変化に柔軟に対応できるのが強みです。

4. コスト効率の向上(特に法人)

法人にとって、自社で倉庫を建設・賃貸・維持管理するには莫大なコストと手間がかかります。貸倉庫や物流アウトソーシングサービスを利用すれば、必要な分だけのスペースと機能を、変動費として利用できます。これにより、固定費を削減し、経営資源を本業に集中させることが可能になります。

5. 必要な時に必要な分だけ利用できる柔軟性

多くのサービスでは、1ヶ月単位での契約が可能です。必要な期間だけ、必要な広さのスペースを借りられるため、無駄がありません。季節的な需要の変動が大きいビジネスや、一時的な保管ニーズに対して、非常に効率的な解決策となります。

貸倉庫のデメリット

1. 継続的なコストの発生

当然ながら、貸倉庫の利用には月額利用料や管理費といったコストがかかります。長期間利用する場合、その総額は決して小さくありません。保管している物の価値と、支払うコストが見合っているかを定期的に見直す必要があります。

2. 荷物の出し入れに手間と時間がかかる

自宅のクローゼットのように、思い立った瞬間に荷物を取り出すことはできません。倉庫まで移動する時間や、荷物を運び出す手間がかかります。特に、頻繁に使うものを預けてしまうと、不便さを感じることが多くなるでしょう。

3. 利用上の各種制限

24時間利用できない施設があったり、保管が禁止されている物品があったりします。また、倉庫内での宿泊や火気の使用、危険物の持ち込みなど、安全上の理由から様々な禁止事項が設けられています。契約前に利用規約をしっかり確認しないと、思わぬ制約に直面する可能性があります。

4. 契約・解約の手間

利用を開始するには、申し込み、審査、契約といった手続きが必要です。また、解約する際も、1ヶ月前までに通知が必要など、所定の手順を踏む必要があります。すぐ借りてすぐやめる、という手軽さではない点を理解しておく必要があります。

5. 自然災害などのリスク

どれだけ頑丈な建物でも、地震や台風、洪水といった自然災害のリスクをゼロにすることはできません。万が一の事態に備え、どのような場合に補償が適用されるのか、保険の内容をしっかり確認しておくことが非常に重要です。

これらのメリット・デメリットを天秤にかけ、自分の利用目的や頻度、予算などを総合的に考慮して、貸倉庫を利用するかどうかを判断しましょう。

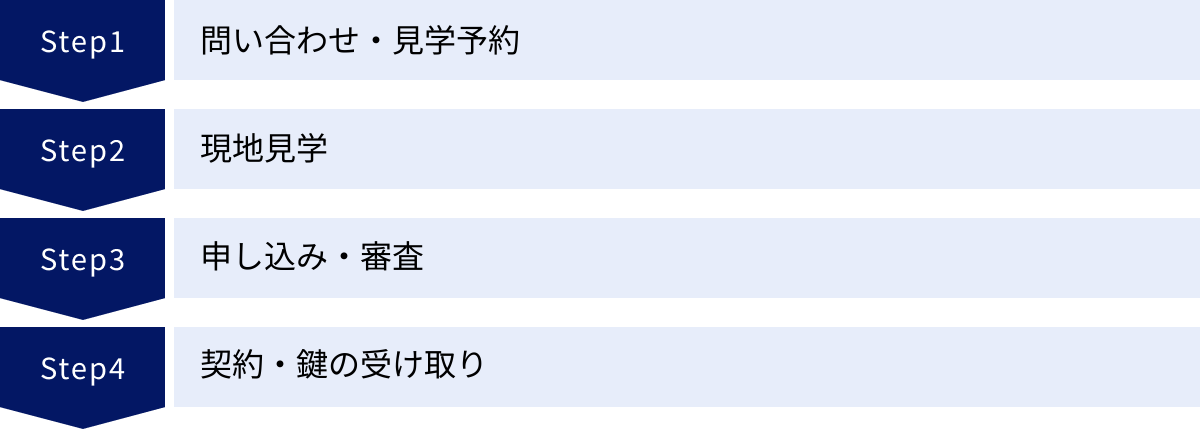

貸倉庫の契約から利用開始までの4ステップ

実際に貸倉庫を利用したいと思ったら、どのような流れで手続きを進めれば良いのでしょうか。ここでは、問い合わせから利用開始までの一般的な4つのステップを解説します。オンラインで完結するサービスも増えていますが、現地を見学する従来の流れを基本にご紹介します。

① 問い合わせ・見学予約

まずは、インターネットや電話で気になる貸倉庫サービスに問い合わせをします。公式サイトの物件検索ページから、希望のエリアや広さ、タイプなどを指定して候補を絞り込みましょう。

候補が見つかったら、空き状況を確認し、必ず現地見学の予約を入れます。 この際、以下の点も合わせて確認しておくとスムーズです。

- 初期費用や月額費用の総額

- 最新のキャンペーン情報

- 見学時に特に見ておくべきポイント

見学は、実際に契約するかどうかを決める上で最も重要なステップです。写真やウェブサイトの情報だけでは分からない、現地の雰囲気や使い勝手を確認するために、時間を惜しまず足を運びましょう。

② 現地見学

予約した日時に、倉庫の現地へ向かいます。多くの場合、運営会社のスタッフが立ち会い、施設内を案内してくれます。見学時には、事前に作成したチェックリストを持参すると、確認漏れを防げます。

【現地見学での主なチェックポイント】

- 広さと高さ: 契約したいスペースの実際の広さや天井の高さをメジャーで測り、持参した荷物リストと照らし合わせる。

- 搬入経路: 駐車場から自分のスペースまでの動線を確認。台車の利用は可能か、エレベーターの広さは十分かなど。

- 設備: 空調や換気扇の動作状況、照明の明るさ、電源コンセントの有無などを確認。

- セキュリティ: 防犯カメラの設置場所や数、入退館システムの動作などを自分の目で確かめる。

- 清潔さ・環境: 倉庫内の清掃は行き届いているか。カビ臭さや湿気っぽさはないか。周辺の環境(騒音、治安など)もチェック。

不明な点や不安な点は、この場でスタッフに遠慮なく質問しましょう。スタッフの対応の丁寧さも、サービス全体の質を判断する材料になります。

③ 申し込み・審査

現地見学をして契約したい物件が決まったら、申し込み手続きに進みます。申込書に氏名、住所、連絡先などの必要事項を記入し、以下の書類を提出するのが一般的です。

【個人契約で必要なもの】

- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

- (場合によって)収入証明書類

- 金融機関の届出印、口座番号がわかるもの(口座振替の場合)

【法人契約で必要なもの】

- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 代表者の本人確認書類

- 法人印

申し込み後、運営会社や保証会社による審査が行われます。審査は通常1日〜数日で完了します。

④ 契約・鍵の受け取り

審査に通過したら、正式な契約手続きとなります。契約書の内容(利用規約、料金、解約条件など)を隅々まで確認し、納得した上で署名・捺印します。

その後、定められた初期費用(保証金、初月利用料など)を支払い、支払いが確認されると、倉庫の鍵が渡されます。鍵の受け取り方法は、郵送、現地での手渡しなど、サービスによって異なります。

鍵を受け取ったその日から、貸倉庫の利用を開始できます。 荷物を運び込み、自分だけの便利な収納スペースとして活用を始めましょう。

貸倉庫に関するよくある質問

最後に、貸倉庫の利用を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

個人でも契約できますか?

はい、ほとんどの貸倉庫サービスで個人契約が可能です。

特に、この記事で紹介した「屋内型(トランクルーム)」「屋外型(レンタルコンテナ)」「宅配型」は、主に個人利用を想定したサービスであり、手続きも簡単です。

ただし、「事業用倉庫(営業倉庫)」と呼ばれる本格的な倉庫は、主に法人を対象としており、個人での契約は難しい場合がほとんどです。個人事業主であれば契約可能なケースもあるため、希望する場合は個別に問い合わせてみましょう。

短期間だけの利用は可能ですか?

はい、1ヶ月単位などの短期間で利用できるサービスが多数あります。

例えば、以下のようなニーズに対応できます。

- 引っ越しや家のリフォーム期間中の、1〜3ヶ月程度の家財保管

- イベント開催期間中だけの、1ヶ月程度の資材保管

ただし、多くのサービスでは「最低利用期間」が定められています。例えば、「最低利用期間3ヶ月」という契約の場合、1ヶ月で解約しても3ヶ月分の料金を支払う必要があります。

また、「初期費用無料」や「月額料金半額」といったキャンペーンを利用した場合、その適用条件として「6ヶ月以上の利用」などが設定されていることが多いため、注意が必要です。短期間の利用を前提とする場合は、キャンペーンの適用条件と最低利用期間を必ず契約前に確認しましょう。

保管できないものはありますか?

はい、安全管理や衛生上の理由から、ほとんどの貸倉庫で保管が禁止されている品目があります。

これは、利用者自身の荷物だけでなく、他の利用者の荷物や施設全体を守るために非常に重要なルールです。以下に一般的な保管禁止品の例を挙げます。

【主な保管禁止品の例】

- 現金、有価証券、通帳、印鑑、クレジットカードなど

- 貴金属、宝石、美術品、骨董品など(高価品は補償の対象外となるため)

- ガソリン、灯油、シンナー、火薬などの危険物、可燃物

- 動植物、ペット

- 生もの、腐敗しやすい食品

- 異臭、悪臭を発するもの、水分や汁気のあるもの

- 法律で所持が禁じられているもの(銃刀類、薬物など)

- 遺骨、遺体

これらの品目は、契約書や利用規約に明記されています。リストにないものでも、保管して良いか判断に迷う場合は、必ず事前に運営会社に確認してください。規約に違反して損害が発生した場合、重大な責任を問われる可能性があります。

まとめ

貸倉庫は、手狭になった自宅やオフィスにゆとりをもたらし、私たちの生活やビジネスをより豊かにしてくれる便利なサービスです。しかし、その種類は多岐にわたり、料金体系も様々であるため、最適なサービスを選ぶには正しい知識が不可欠です。

この記事では、貸倉庫の基本から、法律上の違い、主な種類(屋内型、屋外型、宅配型、事業用倉庫)ごとの特徴を解説しました。

失敗しないための選び方のポイントとして、

① 保管する荷物、② 立地とアクセス、③ 広さと天井高、④ 料金体系、⑤ 設備、⑥ セキュリティ、⑦ 利用時間、⑧ 契約内容

という8つの視点から、総合的に比較検討することの重要性を説明しました。

料金の安さや見た目のきれいさだけで判断するのではなく、「自分の大切な荷物を、どのような目的で、どのくらいの期間、どのくらいの頻度で出し入れするのか」を明確にすることが、後悔しない貸倉庫選びの鍵となります。

貸倉庫を利用することで、物理的なスペースだけでなく、心の余裕も生まれます。この記事で得た知識を活用し、あなたのニーズにぴったりの貸倉庫を見つけて、より快適で整理された毎日を手に入れてみてはいかがでしょうか。まずは気になるサービスのウェブサイトをチェックし、現地見学を予約するところから始めてみましょう。