オフィスビルの建築は、企業経営者や土地オーナーにとって非常に大きな投資です。その成否を分ける重要な指標の一つが「坪単価」。しかし、この坪単価は構造や仕様、立地によって大きく変動するため、相場感を掴むのは容易ではありません。

「オフィスビルを建てたいが、一体いくらかかるのだろうか?」

「坪単価の相場や、費用を抑えるポイントが知りたい」

「構造によってどれくらい費用が変わるのか、具体的に比較したい」

このような疑問や要望に応えるため、本記事ではオフィスビル建築の坪単価について、多角的な視点から徹底的に解説します。国土交通省の最新データに基づいた構造別の相場から、詳細な費用内訳、コストを抑えるための具体的な方法、そして信頼できる建築会社の選び方まで、オフィスビル建築を成功に導くための知識を網羅的にご紹介します。

これからオフィスビル建築を検討する方はもちろん、すでに計画を進めている方にとっても、本記事が有益な情報源となり、後悔のない建築計画の一助となれば幸いです。

目次

オフィスビル建築費の坪単価とは

オフィスビルの建築を検討する際に、誰もが最初に着目するのが「坪単価」です。この坪単価は、建築費用の概算を把握するための重要な指標ですが、その意味を正しく理解していないと思わぬ誤解を招く可能性があります。ここでは、坪単価の基本的な考え方と、公的なデータに基づいた市場の動向について詳しく解説します。

坪単価の基本的な考え方

坪単価とは、建物の建築費用を延床面積(坪)で割った値のことを指します。計算式で表すと以下のようになります。

坪単価 = 本体工事費 ÷ 延床面積(坪)

例えば、本体工事費が1億2,000万円で、延床面積が100坪のオフィスビルであれば、坪単価は120万円となります。この坪単価は、異なる規模や仕様の建物のコストパフォーマンスを比較する際の便利なものさしとして広く用いられています。

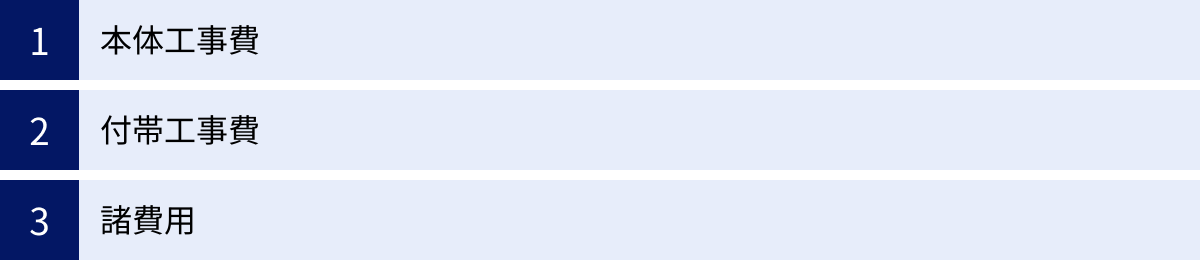

しかし、坪単価を比較する際には、非常に重要な注意点があります。それは、一般的に坪単価の計算に用いられる「建築費用」は、「本体工事費」のみを指すことが多いという点です。オフィスビルの建築にかかる費用は、大きく分けて以下の3つで構成されています。

- 本体工事費: 建物そのものを建てるための費用。躯体工事、内外装工事、設備工事などが含まれます。(総費用の約70~80%)

- 付帯工事費: 建物以外の工事にかかる費用。地盤改良工事、外構工事、駐車場、給排水管の引き込み工事などが含まれます。(総費用の約15~20%)

- 諸費用: 工事以外で必要となる費用。設計料、各種申請手数料、税金、保険料、ローン手数料などが含まれます。(総費用の約5~10%)

つまり、坪単価120万円と聞いて、「100坪なら1億2,000万円で全てが完成する」と考えるのは早計です。実際には、この本体工事費に加えて、付帯工事費と諸費用が別途必要になります。これらの費用は全体の20~30%を占めることも珍しくなく、総額を大きく左右する要因となります。

また、坪単価は建物の条件によっても大きく変動します。

- 建物の形状: 同じ延床面積でも、正方形に近いシンプルな形状の建物と、凹凸の多い複雑な形状の建物とでは、後者の方が壁の面積が増えるため坪単価は高くなる傾向があります。

- 階数: 低層ビルよりも高層ビルの方が、構造の強化や高性能なエレベーターの設置などが必要となるため、坪単価は高くなります。

- 設備のグレード: 空調設備、エレベーター、セキュリティシステム、OAフロア、トイレの仕様など、設備のグレードを上げれば上げるほど坪単価は上昇します。

- 立地条件: 敷地が狭く、重機や資材の搬入が難しい場所では、工事の効率が下がり人件費や運搬費がかさむため、坪単価が高くなることがあります。

このように、坪単価はあくまで概算を把握するための目安であり、最終的な建築費用を正確に知るためには、個別の条件に基づいた詳細な見積もりが必要不可欠です。坪単価を見る際は、「何が含まれていて、何が含まれていないのか」「どのような仕様を前提とした価格なのか」を必ず確認するようにしましょう。

国土交通省のデータで見る坪単価の動向

オフィスビル建築の坪単価の客観的な相場を知る上で、最も信頼性の高い情報源の一つが、国土交通省が毎月公表している「建築着工統計調査」です。この調査では、全国の建築物の着工動態がまとめられており、構造別・用途別の工事費予定額から平均坪単価を算出できます。

ここでは、2023年のデータ(年計)を基に、事務所(オフィスビル)の構造別坪単価を見てみましょう。

| 構造 | 1平方メートルあたりの工事費予定額 | 坪単価(※) |

|---|---|---|

| 鉄骨造(S造) | 35.8万円 | 約118.1万円 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 41.5万円 | 約137.0万円 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 50.8万円 | 約167.6万円 |

※坪単価は1平方メートルあたりの価格に3.3を乗じて算出

参照:国土交通省 建築着工統計調査(2023年計)

このデータから、最も一般的な鉄骨造(S造)で坪あたり約120万円、より頑強な鉄筋コンクリート造(RC造)で約140万円、高層ビルに用いられる鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)では約170万円が全国平均の一つの目安となることがわかります。

また、近年の動向として特筆すべきは、建築費全体の上昇傾向です。ウッドショックに端を発する木材価格の高騰に加え、世界的な情勢不安や円安による鉄骨やセメント、石油製品など、あらゆる建築資材の価格が上昇しています。さらに、建設業界における人手不足も深刻化しており、人件費も高騰を続けています。

実際に、国土交通省が公表している「建設工事費デフレーター」を見ると、建築工事全体の費用は上昇を続けていることが確認できます。この傾向は今後も続くと予想されており、オフィスビル建築を計画する際には、数年前の相場観ではなく、最新の市場動向を常に意識しておく必要があります。

まとめると、坪単価は建築計画の初期段階で費用感を掴むための重要な指標ですが、その内訳や変動要因を理解した上で活用することが肝心です。そして、国土交通省の公表データなどを参考にしつつ、最終的には複数の建築会社から具体的な条件に基づいた見積もりを取得し、総合的に判断することが、オフィスビル建築を成功させるための鍵となります。

【構造別】オフィスビル建築の坪単価相場

オフィスビルの建築費用、特に坪単価を大きく左右するのが「構造」です。建物の骨格となる構造は、耐震性や耐火性、設計の自由度、そしてコストや工期に直接影響します。ここでは、オフィスビル建築で主に採用される「鉄骨造(S造)」「鉄筋コンクリート造(RC造)」「鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)」の3つの構造について、それぞれの特徴、メリット・デメリット、そして坪単価の相場を詳しく比較・解説します。

| 構造 | 坪単価相場(目安) | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 鉄骨造(S造) | 100万円~140万円 | 鋼鉄の柱や梁で骨組みを構成。多くのオフィスビルで採用。 | ・工期が比較的短い ・RC造に比べコストが安い ・柱間を広く取れ、空間設計の自由度が高い |

・RC/SRC造に比べ耐火性・遮音性が劣る ・揺れを感じやすい場合がある ・法定耐用年数が短い |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 120万円~160万円 | 鉄筋の型枠にコンクリートを流し込んで一体化させる構造。 | ・耐震性、耐火性、遮音性が高い ・デザインの自由度が高い ・法定耐用年数が長い |

・建物自体の重量が重い ・S造に比べ工期が長く、コストも高い ・結露が発生しやすい場合がある |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 150万円~200万円 | 鉄骨の周りに鉄筋を組み、コンクリートを打ち込む構造。 | ・S造とRC造の長所を併せ持つ ・非常に高い耐震性・耐久性を誇る ・高層・超高層ビルに適している |

・構造が複雑で、最もコストが高い ・工期が最も長くなる ・設計・施工ができる会社が限られる |

鉄骨造(S造)

鉄骨造(Steel Structure)、通称「S造」は、柱や梁などの骨組みに鋼鉄(スチール)を用いた構造です。工場で生産された鋼材を現場で組み立てるため、品質が安定しやすく、工期を短縮できるのが大きな特徴です。日本のオフィスビルの多くがこのS造で建てられています。

S造は使用する鋼材の厚みによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」に分けられますが、オフィスビルなどの中大規模建築では、主に厚さ6mm以上の鋼材を使用する「重量鉄骨造」が採用されます。

メリット

- コストと工期: RC造やSRC造と比較して、材料費が安く、現場での組立作業が中心となるため工期が短く済みます。これは、建築期間中の金利負担や機会損失を減らすことにも繋がり、事業計画上有利に働きます。

- 設計の自由度: 鉄は強度が高いため、柱や梁を細くしたり、柱と柱の間隔(スパン)を広く取ったりすることが可能です。これにより、広々とした無柱空間や、将来的なレイアウト変更にも対応しやすいフレキシブルなオフィス空間を実現できます。

- 品質の安定: 主要な部材が工場で精密に生産されるため、現場での作業による品質のばらつきが少ない点もメリットです。

デメリット

- 耐火性: 鋼材は熱に弱いという性質があります。そのため、S造の建物では、火災時に鋼材が熱で変形して強度が低下するのを防ぐために、柱や梁に耐火被覆を施す必要があります。この耐火被覆のコストや施工手間が別途発生します。

- 遮音性・防振性: RC造に比べると、壁や床の重量が軽いため、音や振動が伝わりやすい傾向があります。特に上下階の音や、交通量の多い道路沿いでの振動対策には配慮が必要です。

- 法定耐用年数: 税法上の法定耐用年数は、骨格材の肉厚にもよりますが、RC造(50年)やSRC造(50年)に比べて短い38年(肉厚4mm超の場合)と定められています。ただし、これはあくまで税務上の減価償却期間であり、適切なメンテナンスを行えば建物の物理的な寿命はそれ以上になります。

坪単価の相場

国土交通省のデータでは約118万円でしたが、一般的な市場の相場としては坪あたり100万円~140万円程度が目安となります。シンプルな低層ビルであればコストを抑えられますが、耐火性能の強化や高度な設備を導入する場合は高くなります。コスト、工期、空間の自由度のバランスに優れており、多くのオフィスビルプロジェクトで第一の選択肢となる構造です。

鉄筋コンクリート造(RC造)

鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete Structure)、通称「RC造」は、引張力に強い鉄筋と、圧縮力に強いコンクリートという、2つの素材の長所を組み合わせた非常に強固な構造です。型枠を組んで鉄筋を配置し、そこにコンクリートを流し込んで固めることで、一体化した頑丈な躯体を形成します。

メリット

- 高い耐久性(耐震性・耐火性・遮音性): RC造の最大のメリットは、その圧倒的な堅牢さです。コンクリートの塊であるため建物自体の重量が重く、地震の揺れに対して安定しています。また、コンクリートは不燃材料であるため耐火性に優れ、火災時にも構造体の強度が低下しにくいです。密度の高いコンクリートは音を遮る性能も高く、静かな執務環境が求められるオフィスに適しています。

- デザインの自由度: 型枠の形状を工夫することで、曲線的な壁や打ち放しコンクリートといった、デザイン性の高い建築が可能です。S造では表現しにくい、重厚感のある個性的な外観を実現できます。

- 長い法定耐用年数: 法定耐用年数が50年と長く設定されており、資産価値を長期的に維持しやすいというメリットがあります。

デメリット

- コストと工期: S造に比べて材料費が高く、現場でコンクリートを打設し、それが固まるのを待つ「養生期間」が必要なため、工期が長くなる傾向があります。工期の長期化は人件費の増加にも繋がり、結果として坪単価が高くなります。

- 建物の重量: 建物自体が非常に重いため、地盤が軟弱な土地では、強固な基礎工事や地盤改良が必要となり、付帯工事費が増加する可能性があります。

- 結露・カビのリスク: コンクリートは気密性が高い反面、湿気を通しにくいため、断熱対策や換気計画が不十分だと結露やカビが発生しやすくなります。

坪単価の相場

国土交通省のデータでは約137万円でしたが、一般的な市場の相場としては坪あたり120万円~160万円程度が目安です。S造よりもコストはかかりますが、その分、災害への強さや長期的な資産価値という面で大きな安心感が得られます。企業のブランドイメージを象徴する本社ビルや、特に高い安全性が求められるデータセンターなどにも採用される構造です。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete Structure)、通称「SRC造」は、鉄骨(S)の骨組みの周りに鉄筋(R)を配し、コンクリート(C)を打ち込んで一体化させた、いわばS造とRC造のハイブリッド構造です。しなやかで粘り強い鉄骨と、剛性の高い鉄筋コンクリートの両方の長所を兼ね備えています。

メリット

- 最高の耐震性能: S造の「しなやかさ」とRC造の「剛性」を併せ持つため、非常に高い耐震性能を発揮します。地震の大きなエネルギーをしなやかに受け流しつつ、建物の変形を抑えることができます。このため、主に10階建て以上の高層・超高層ビルやタワーマンションで採用されます。

- 部材の細径化: RC造で同じ強度を確保しようとする場合に比べて、柱や梁の断面を小さくできます。これにより、高層化しても有効な室内空間を確保しやすくなります。

デメリット

- 最も高コスト: 3つの構造の中で最も材料が多く、工程も複雑になるため、建築コストは最も高くなります。坪単価もS造やRC造を大きく上回ります。

- 最も長い工期: 複雑な工程を経るため、工期も最も長くなります。

- 設計・施工の難易度: 高度な設計技術と施工能力が求められるため、対応できる建築会社が大手ゼネコンなどに限られる傾向があります。

坪単価の相場

国土交通省のデータでは約168万円でしたが、一般的な市場の相場としては坪あたり150万円~200万円程度が目安となり、超高層の大規模プロジェクトではさらに高額になります。SRC造は、圧倒的な安全性能と高層化を実現するための構造であり、都市部のランドマークとなるような大規模オフィスビルを建設する際の選択肢と言えるでしょう。

どの構造を選ぶかは、予算、求める性能(耐震性・耐火性)、工期、デザイン、ビルの規模や階数といった要素を総合的に考慮して決定する必要があります。信頼できる建築会社と相談しながら、事業計画に最も適した構造を選択することが重要です。

オフィスビル建築費用の内訳

オフィスビルを建てる際、「坪単価」に注目しがちですが、実際に支払う総額は、建物そのものを作る「本体工事費」だけではありません。土地の状態に応じた「付帯工事費」や、手続きに必要な「諸費用」も考慮しなければ、正確な資金計画は立てられません。ここでは、オフィスビル建築にかかる費用の全体像を掴むため、その内訳を「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つに分けて、それぞれの詳細を解説します。一般的に、総費用に占める割合は、本体工事費が70~80%、付帯工事費が15~20%、諸費用が5~10%とされています。

本体工事費

本体工事費は、オフィスビルの建物そのものを建設するための費用であり、建築費用の中心をなす最も大きな部分です。坪単価の計算で基準となるのも、この本体工事費です。主に以下のような工事項目で構成されています。

- 仮設工事費: 本格的な工事を始める前に必要な、準備と後片付けのための費用です。工事期間中の作業員の詰め所やトイレ、資材置き場の設置、工事用の足場や養生シート、仮設の電気・水道の設置、そして工事完了後の撤去費用などが含まれます。建物の規模が大きくなるほど、足場なども大規模になり費用が増加します。

- 基礎工事費: 建物を地面に定着させ、その重さを支えるための基礎を造る工事です。地盤の強度や建物の構造・重量に応じて、ベタ基礎、布基礎、杭基礎などの工法が選ばれます。特に重量のあるRC造やSRC造のビル、あるいは地盤が軟弱な土地では、強固な基礎や地盤の補強(杭工事など)が必要となり、費用が大きく変動する部分です。

- 躯体工事費: 建物の骨格となる最も重要な部分を造る工事です。構造によって内容が異なり、S造では鉄骨を組み立てる工事、RC造やSRC造では鉄筋を組んで型枠を設置し、コンクリートを打設する工事が中心となります。材料費と人件費が大きくかかる部分であり、本体工事費の中でも大きな割合を占めます。

- 外装工事費: 建物の外側を仕上げる工事です。屋根、外壁、窓(サッシ)、バルコニー、玄関ドアなどの設置が含まれます。使用する外壁材(ALCパネル、サイディング、タイル、カーテンウォールなど)の種類やグレードによって費用が大きく変わります。外観はビルの顔となるため、デザイン性やブランドイメージを左右する重要な要素です。

- 内装工事費: 建物の内部空間を仕上げる工事です。床、壁、天井の仕上げ、間仕切り壁の設置、建具(内部ドアなど)の取り付けなどが含まれます。テナント貸しを想定する場合、入居者が自由にレイアウトできるよう、内装を最低限に留める「スケルトン渡し」にするか、ある程度仕上げておく「事務所仕様渡し」にするかで費用が変わってきます。

- 設備工事費: 建物に機能性や快適性をもたらすための設備を設置する工事です。具体的には、電気設備(照明、コンセント、受変電設備)、空調設備(エアコン)、換気設備、給排水衛生設備(トイレ、給湯室)、消防設備(スプリンクラー、火災報知器)、昇降機設備(エレベーター)などが含まれます。これらの設備のグレードは、ビルの価値やテナントの満足度に直結するため、費用と性能のバランスを慎重に検討する必要があります。特にエレベーターや高機能な空調システムは高額になります。

付帯工事費

付帯工事費は、建物の外周りや、インフラの整備など、建物本体以外にかかる工事費用のことです。この費用は土地の状況(広さ、形状、高低差、地盤の固さ、前面道路の状況など)に大きく左右されるため、同じ仕様の建物を建てても土地が違えば金額が大きく変動します。見積もり段階では見落とされがちですが、総費用を正確に把握するためには欠かせない項目です。

- 解体工事費: 建設予定地に古い建物が建っている場合に必要となる、その解体と廃材の撤去費用です。建物の構造(木造、鉄骨造など)や規模、アスベストの有無などによって費用は大きく異なります。

- 地盤改良工事費: 土地の地盤が軟弱で、建物の重さに耐えられないと判断された場合に行う補強工事です。地盤調査の結果に基づいて、表層改良工法、柱状改良工法、鋼管杭工法などが選択されます。地盤の状態によっては数百万円から一千万円以上の追加費用が発生することもあるため、土地購入前の地盤調査が非常に重要です。

- 外構工事費: 敷地内の建物以外の部分を整備する工事です。駐車場や駐輪場の舗装、フェンスや塀の設置、植栽、アプローチの造成、看板の設置などが含まれます。ビルの第一印象を良くし、利用者の利便性を高めるために重要な工事です。

- インフラ引き込み工事費: 敷地内に電気、ガス、上下水道といったライフラインを引き込むための工事です。前面道路に埋設されている本管から敷地内へ配管・配線を引き込み、メーターを設置します。引き込む距離が長かったり、前面道路の状況が特殊だったりすると、費用が高くなることがあります。

諸費用

諸費用は、工事そのものではなく、建築プロジェクト全体を進める上で必要となる各種手続きや手数料、税金などを指します。現金で支払う必要があるものが多いため、資金計画の際には融資対象となるかどうかも含めて確認しておく必要があります。

- 設計料・監理料: 建築士に建物の設計図を作成してもらうための費用と、設計図通りに工事が行われているかを確認(工事監理)してもらうための費用です。一般的には、総工事費の5~15%程度が目安とされます。

- 建築確認申請手数料: 建築計画が建築基準法などの法令に適合しているか、行政機関や指定確認検査機関に審査してもらうための手数料です。建物の規模や構造によって金額が変わります。

- 登記費用: 完成した建物の所有権を法的に明確にするための「建物表題登記」や「所有権保存登記」、また住宅ローンを利用する場合の「抵当権設定登記」などを司法書士に依頼するための報酬と、登録免許税などの実費です。

- 税金: 不動産取得税(建物完成後に都道府県から課税される税金)や、工事請負契約書に貼る印紙税などが発生します。

- 各種保険料: 工事期間中の事故に備える火災保険や工事保険、完成後の建物にかける火災保険料や地震保険料などが必要です。

- ローン関連費用: 建築資金を金融機関から借り入れる場合に必要となる、融資手数料や保証料などです。

- その他: 地鎮祭や上棟式を行う場合の費用、近隣への挨拶品代、引っ越し費用、新しいオフィス家具の購入費用なども見込んでおくと安心です。

これらの内訳を理解し、「坪単価に含まれる費用」と「別途必要となる費用」を明確に区別することが、正確な資金計画の第一歩となります。

【坪数別】オフィスビル建築費用のシミュレーション

オフィスビルの建築費用がどのくらいになるのか、具体的なイメージを掴むために、坪数(延床面積)別の建築費用をシミュレーションしてみましょう。ここでは、国内のオフィスビルで最も多く採用されている「鉄骨造(S造)」を想定し、坪単価を120万円と仮定して計算します。

【重要】シミュレーションの注意点

- 以下のシミュレーションで算出されるのは、建物本体の建築にかかる「本体工事費」の概算です。

- 実際には、これに加えて「付帯工事費(総費用の15~20%)」と「諸費用(総費用の5~10%)」が別途必要になります。

- 総建築費用は、本体工事費を0.7~0.75で割ることで、より実態に近い金額を概算できます。(例:本体工事費1億円の場合、総費用は約1.33億~1.43億円)

- 坪単価は、建物の形状、階数、設備のグレード、立地条件などによって大きく変動します。あくまで目安としてご参照ください。

| 延床面積 | 本体工事費(坪単価120万円) | 総建築費用の概算(※) |

|---|---|---|

| 30坪 | 3,600万円 | 4,800万円~5,140万円 |

| 50坪 | 6,000万円 | 8,000万円~8,570万円 |

| 100坪 | 1億2,000万円 | 1億6,000万円~1億7,140万円 |

| 200坪 | 2億4,000万円 | 3億2,000万円~3億4,290万円 |

※総建築費用は「本体工事費 ÷ 0.75」および「本体工事費 ÷ 0.7」で算出

30坪の場合

延床面積30坪(約99平方メートル)は、比較的小規模なオフィスビルに該当します。2~3階建てで、1フロアあたり10坪程度のコンパクトな空間が考えられます。自社で利用する小規模な事業所や、スタートアップ企業、士業の事務所などが入居するテナントビルとしての活用が想定されます。

- 本体工事費のシミュレーション:

30坪 × 120万円/坪 = 3,600万円 - 総建築費用の概算:

3,600万円 ÷ 0.75 = 4,800万円

3,600万円 ÷ 0.7 = 約5,140万円

→ 約4,800万円 ~ 5,140万円 が総費用の目安となります。

この規模では、エレベーターを設置するかどうかで費用が大きく変わります。3階建て以下であれば法的な設置義務はありませんが、バリアフリーの観点やテナントの利便性を考えると設置が望ましい場合もあります。設置する場合は、数百万円の追加コストを見込む必要があります。

50坪の場合

延床面積50坪(約165平方メートル)は、中小企業の本社ビルや、複数テナントが入居するビルとして一般的な規模です。3~4階建てで、1フロア15坪前後のオフィス空間を確保できます。1階を店舗やショールーム、上階をオフィスとして利用する複合的な活用も考えられます。

- 本体工事費のシミュレーション:

50坪 × 120万円/坪 = 6,000万円 - 総建築費用の概算:

6,000万円 ÷ 0.75 = 8,000万円

6,000万円 ÷ 0.7 = 約8,570万円

→ 約8,000万円 ~ 8,570万円 が総費用の目安となります。

この規模になると、エレベーターの設置はほぼ必須となるでしょう。また、テナントの誘致を考えるなら、男女別のトイレ、しっかりとした給湯室、セキュリティシステムなど、設備の充実度が重要になります。

100坪の場合

延床面積100坪(約330平方メートル)は、中規模なオフィスビルに分類されます。4~5階建てで、1フロア20~25坪程度のオフィスを複数確保できるため、安定した賃貸経営が期待できる規模です。ある程度の規模の企業がワンフロアを借りるケースや、複数のテナントでフロアを構成するケースが考えられます。

- 本体工事費のシミュレーション:

100坪 × 120万円/坪 = 1億2,000万円 - 総建築費用の概算:

1億2,000万円 ÷ 0.75 = 1億6,000万円

1億2,000万円 ÷ 0.7 = 約1億7,140万円

→ 約1億6,000万円 ~ 1億7,140万円 が総費用の目安となります。

この規模のビルでは、建築基準法や消防法などの法規制がより厳しくなります。 例えば、避難経路の確保、スプリンクラーなどの消防設備の設置、受変電設備(キュービクル)の設置が必要になる場合があります。これらの法定設備はコストに大きく影響するため、設計段階で入念な確認が必要です。また、駐車場の確保も重要な課題となります。

200坪の場合

延床面積200坪(約660平方メートル)は、本格的なオフィスビルと言える規模です。5階建てなら1フロア40坪、8階建てなら1フロア25坪といった設計が可能で、地域によってはランドマーク的な存在にもなり得ます。大手企業の支社や、複数の優良テナントが入居するような、高い収益性が見込めるプロジェクトです。

- 本体工事費のシミュレーション:

200坪 × 120万円/坪 = 2億4,000万円 - 総建築費用の概算:

2億4,000万円 ÷ 0.75 = 3億2,000万円

2億4,000万円 ÷ 0.7 = 約3億4,290万円

→ 約3億2,000万円 ~ 3億4,290万円 が総費用の目安となります。

大規模になるほど、坪単価はスケールメリットによって下がる傾向がある一方で、構造計算の複雑化、高性能なエレベーター(複数台設置も)、高度な空調・セキュリティシステム、省エネ性能(ZEBなど)への対応など、求められる仕様レベルが上がり、結果的に坪単価が上昇する要因も増えてきます。事業収支計画をより緻密に立て、長期的な視点での投資判断が求められます。

これらのシミュレーションは、あくまで初期段階の概算です。実際の計画では、建築会社に詳細な要望を伝え、土地の条件を調査した上で、精度の高い見積もりを取得することが不可欠です。

オフィスビルの建築費用を抑える5つのポイント

オフィスビルの建築は多額の資金を要するプロジェクトであり、少しでも費用を抑えたいと考えるのは当然のことです。しかし、やみくもなコストカットは、建物の品質低下や将来的なメンテナンス費用の増大を招きかねません。ここでは、建物の価値を損なうことなく、賢く建築費用を抑えるための5つの重要なポイントを解説します。

① シンプルな構造・デザインにする

建築費用を左右する大きな要因の一つが、建物の形状とデザインの複雑さです。建物の形状は、できるだけ凹凸の少ない「総二階建ての正方形」または「長方形」に近づけることが、コストダウンの基本原則です。

- 形状の単純化: 建物に凹凸が多い複雑な形状だと、外壁の面積が増えるだけでなく、角の部分(コーナー)が多くなります。コーナー部分は施工に手間がかかり、部材も特殊なものが必要になる場合があるため、材料費と人件費の両方が増加します。シンプルな箱型の形状にすることで、これらのコストを削減できます。

- 屋根の形状: 屋根も同様に、複雑な形状は避けてシンプルな片流れ屋根や陸屋根(フラットな屋根)にすることで、工事費を抑えられます。

- 素材の統一: 外壁材や内装材、窓のサイズなどを統一し、既製品や標準仕様のものを積極的に採用することも有効です。特注品や特殊な素材は高価になるため、こだわりたい部分とコストを優先する部分にメリハリをつけることが重要です。

シンプルなデザインは、初期費用を抑えるだけでなく、将来のメンテナンスコストを削減する効果も期待できます。無駄を削ぎ落とした機能的なデザインは、かえって洗練された印象を与え、長期的に見ても飽きのこない価値あるビルになり得ます。

② 設備のグレードを見直す

オフィスビルの快適性や機能性を決定づける各種設備は、建築費用の中でも大きな割合を占めます。ここを精査することで、大幅なコストダウンが可能な場合があります。

- 空調・照明設備: 最新・最高級の設備は魅力的ですが、本当にその機能が必要かを見極めることが大切です。ビルの規模やテナントの想定ニーズに合わせて、オーバースペックにならないように適切なグレードを選びましょう。例えば、フロアごとではなく、より細かいゾーンで制御できる空調システムは快適ですが、導入コストは高くなります。

- エレベーター: 設置台数や速度、サイズ、デザインによって価格は大きく変動します。ビルの階数や想定される利用人数に対して、過不足のない仕様を検討します。

- トイレ・給湯室: 便器や洗面台、水栓金具などのグレードは多岐にわたります。デザイン性も重要ですが、耐久性や清掃のしやすさといった実用的な観点から、コストパフォーマンスの良い製品を選ぶことをおすすめします。

- 省エネ性能とのバランス: LED照明や高効率の空調設備、太陽光発電システムなど、省エネ性能の高い設備は初期投資(イニシャルコスト)が高くなります。しかし、長期的に見れば光熱費などの運転費用(ランニングコスト)を大幅に削減できる可能性があります。補助金の対象になることも多いため、目先の費用だけでなく、ライフサイクルコスト(LCC)の視点で検討することが賢明です。

全ての設備のグレードを落とすのではなく、テナントが重視するであろう部分(例えば、快適な空調や清潔感のあるトイレ)にはコストをかけ、それ以外の部分で調整を図るなど、優先順位をつけて検討しましょう。

③ 複数の建築会社から相見積もりをとる

特定の1社に絞って話を進めるのではなく、必ず複数の建築会社(できれば3社以上)から相見積もりを取得しましょう。これは、適正な価格を把握し、不当に高い契約を結んでしまうリスクを避けるために最も効果的な方法です。

- 価格の比較: 同じ設計図や仕様書を提示しても、会社によって見積金額は異なります。これは、各社の得意な工法、資材の調達ルート、利益率の設定などが違うためです。複数の見積もりを比較することで、そのプロジェクトの適正な価格帯が見えてきます。

- 提案内容の比較: 相見積もりは、単なる価格競争のためだけに行うものではありません。各社がどのような提案をしてくるか(例えば、コストダウンのための代替案、より機能性を高める提案など)を比較検討することも重要です。自社の要望を深く理解し、プラスアルファの価値を提供してくれるパートナーを見極める絶好の機会となります。

- 見積書の精査: 提出された見積書は、金額だけでなく、その内訳を詳細にチェックしましょう。「〇〇工事一式」といった大雑把な項目が多い見積書は、後々追加費用を請求されるリスクがあります。各項目がどのような仕様で、どのくらいの数量・単価なのかが明記されている、透明性の高い見積書を提出する会社を選びましょう。

相見積もりを取る手間を惜しまないことが、最終的に数百万円、場合によっては数千万円単位のコスト削減に繋がる可能性があります。

④ 国や自治体の補助金・助成金を活用する

オフィスビルの建築に際しては、国や地方自治体が提供する様々な補助金・助成金制度を活用できる場合があります。これらを活用できれば、自己負担額を大幅に軽減できます。

代表的なものとして、以下のような制度が挙げられます。

- 省エネルギー関連(ZEBなど): ZEB(ゼブ、Net Zero Energy Building)とは、年間の一次エネルギー消費量を実質的にゼロにすることを目指した建物のことです。ZEB認証を受けるオフィスビルを建てる場合、国から大規模な補助金(例:経済産業省や環境省の「ZEB実証事業」など)が交付される可能性があります。高い断熱性能や高効率な設備が必要で初期投資は増えますが、補助金とランニングコストの削減により、十分に元が取れる可能性があります。

- 緑化関連: 屋上や壁面を緑化する場合、自治体によっては助成金制度を設けていることがあります。ヒートアイランド現象の緩和や景観向上に貢献します。

- 耐震化関連: 旧耐震基準の建物を耐震性の高いビルに建て替える場合などに、補助金が適用されるケースがあります。

- 地域材の利用: 自治体によっては、地域の木材を使用して建物を建てる場合に助成金を出す制度もあります。

これらの制度は、公募期間が限られていたり、年度ごとに内容が変わったりするため、常に最新の情報をチェックする必要があります。建築を依頼する会社がこうした制度に詳しいかどうかも、パートナー選びの一つのポイントになります。自ら自治体のウェブサイトなどで情報収集するとともに、設計段階で専門家に相談してみましょう。

⑤ 建築会社の閑散期に依頼する

建設業界には、一般的に繁忙期と閑散期があります。公共工事や企業の決算が集中する年度末(1月~3月)や、気候が安定している秋口(9月~11月)は繁忙期にあたります。この時期は、職人の確保が難しくなったり、建築会社も多くの案件を抱えて多忙になったりするため、価格交渉がしにくい傾向があります。

一方で、梅雨の時期(6月~7月)や、真夏(8月)は比較的、閑散期とされています。この時期を狙って契約や着工のタイミングを調整することで、以下のようなメリットが期待できます。

- 価格交渉の余地: 建築会社も仕事量を安定させたいため、閑散期には価格面で柔軟な対応をしてくれる可能性があります。

- 丁寧な施工: 現場監督や職人が一つの現場に集中しやすいため、より丁寧で質の高い施工が期待できる場合があります。

ただし、梅雨や台風の時期は天候によって工期が遅延するリスクもあります。建築会社のスケジュールやプロジェクト全体の計画と照らし合わせながら、最適なタイミングを検討することが重要です。

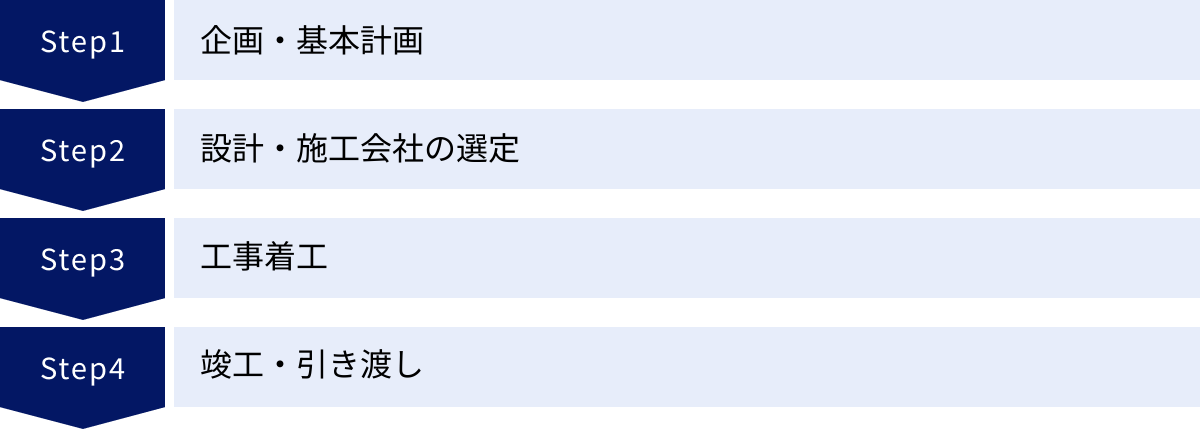

オフィスビル建築の基本的な流れ

オフィスビルの建築は、構想から完成まで数年にわたる長期的なプロジェクトです。事業主(施主)としてプロジェクト全体を円滑に進めるためには、どのようなステップを経て建物が完成するのか、その全体像を把握しておくことが不可欠です。ここでは、オフィスビル建築の基本的な流れを「企画・基本計画」「設計・施工会社の選定」「工事着工」「竣工・引き渡し」の4つのフェーズに分けて解説します。

企画・基本計画

このフェーズは、プロジェクトの根幹を定める最も重要な段階です。ここでの決定が、後のすべてのプロセスと事業の成否に影響します。

- 事業目的の明確化: なぜオフィスビルを建てるのか、その目的をはっきりさせます。「自社ビルとして使用したい」「賃貸物件として収益を得たい」「土地の有効活用と相続税対策をしたい」など、目的によって建物のコンセプトや規模、仕様は大きく異なります。

- 事業収支計画の策定: 建築にかかる総費用(土地取得費、建築費、諸費用)と、完成後の収支(賃料収入、管理費、税金など)をシミュレーションし、事業としての採算性を検証します。金融機関からの融資を検討する場合は、この事業計画書が審査の根幹となります。概算ではなく、できるだけ具体的な数字を積み上げて、現実的な計画を立てることが重要です。

- 土地の選定と調査: 建築予定地が未定の場合は、エリアの将来性や交通の便、周辺環境などを考慮して土地を探します。すでに土地を所有している場合は、その土地の法的規制(用途地域、建ぺい率、容積率など)やインフラの状況、地盤の状態などを調査します。この調査結果が、建てられる建物の規模や設計の制約を決定します。

- 建物の基本コンセプトの決定: 事業目的と土地の条件に基づき、どのようなビルを建てるかの大枠を決めます。ターゲットとするテナント層、ビルのグレード、必要な設備(駐車場、エレベーターなど)、おおよ年の規模(階数、延床面積)などを具体化していきます。

この段階では、不動産コンサルタントや金融機関、建築の専門家などに相談しながら、多角的な視点で計画を練り上げることが成功の鍵となります。

設計・施工会社の選定

基本計画が固まったら、それを具体的な形にしてくれるパートナーとなる設計事務所や建築会社を選定します。

- 依頼先の検討・選定: 建築プロジェクトの進め方には、設計と施工を別々の会社に依頼する「設計施工分離方式」と、一つの会社にまとめて依頼する「設計施工一貫方式(デザインビルド)」があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、プロジェクトの特性に合わせて選択します。複数の候補企業に声をかけ、オフィスビルの実績や提案内容、担当者との相性などを比較検討します。

- 基本設計: 選定したパートナーとともに、基本計画を基に建物の基本的なプランを作成します。間取り、デザイン、構造、主要な設備などを決め、概算の工事費を算出します。この段階で施主の要望をできるだけ具体的に伝え、プランに反映させていきます。

- 実施設計: 基本設計が固まったら、それを基に実際に工事を行うための詳細な設計図(意匠図、構造図、設備図など)を作成します。仕様や部材なども細かく決定され、より精度の高い工事費見積もりが算出されます。

- 建築確認申請: 作成された実施設計図が、建築基準法や消防法などの関連法規に適合しているか、行政または民間の指定確認検査機関に審査を依頼します。この審査に合格し、「確認済証」が交付されて初めて、工事に着手できます。

- 工事請負契約: 最終的な設計図と見積金額に合意したら、建築会社と工事請負契約を締結します。契約書には、工事内容、請負金額、支払い条件、工期、遅延した場合の損害金、保証内容などが明記されます。契約内容は隅々まで確認し、不明な点があれば必ず質問して解消しておくことが重要です。

工事着工

工事請負契約が完了し、建築確認済証が交付されると、いよいよ実際の工事が始まります。

- 着工準備: 工事を始める前に、近隣住民への挨拶回りを行います。工事期間中は騒音や振動、車両の出入りなどで迷惑をかける可能性があるため、事前に工事の概要や期間を説明し、良好な関係を築くことがトラブル防止に繋がります。また、土地の神を鎮め、工事の安全を祈願する地鎮祭を執り行うこともあります。

- 基礎工事: 設計図に基づいて地面を掘削し、建物の土台となる基礎を造ります。

- 躯体工事: S造の場合は鉄骨の組み立て、RC造・SRC造の場合は鉄筋の配筋とコンクリートの打設を行い、建物の骨格を造り上げていきます。建物が最上階まで組み上がった時点(上棟)で、上棟式を執り行うこともあります。

- 外装・内装・設備工事: 躯体が完成すると、屋根や外壁、窓などの外装工事、壁や床、天井などの内装工事、そして電気・空調・給排水などの設備工事が並行して進められます。

- 施主検査(中間検査): 工事の進捗に合わせて、施主が現場を確認する機会が設けられます。図面だけでは分かりにくい部分を確認したり、コンセントの位置など軽微な変更を相談したりできる場合もあります。定期的に現場に足を運び、進捗状況を確認することが望ましいです。

竣工・引き渡し

すべての工事が完了すると、いよいよ建物の完成です。

- 完了検査: 工事が完了したら、建築確認申請を行った行政または指定確認検査機関による完了検査を受けます。建物が申請された設計図通りに、かつ法令に適合して建てられているかがチェックされ、合格すると「検査済証」が交付されます。

- 施主検査(竣工検査): 完了検査と前後して、施主が建物の最終チェックを行います。設計図や仕様書と照らし合わせながら、内外装の傷や汚れ、建具や設備の動作不良などがないか、細かく確認します。もし不具合が見つかった場合は、手直し(補修)を依頼します。

- 引き渡し: すべての手直しが完了し、施主が建物の完成を承認したら、工事代金の残金を支払い、鍵や各種設備の保証書、取扱説明書などを受け取り、建物の引き渡しとなります。

- 登記・アフターフォロー: 引き渡し後、速やかに司法書士に依頼して建物の表示登記・所有権保存登記を行います。また、建築会社との間で、定期点検や長期保証といったアフターフォローの内容を確認しておきます。

この一連の流れを理解し、各フェーズで何をすべきかを把握しておくことで、施主として主体的にプロジェクトに関わり、後悔のないオフィスビル建築を実現できます。

オフィスビル建築で後悔しないための注意点

多額の投資と長い時間を要するオフィスビル建築は、絶対に失敗したくないプロジェクトです。しかし、計画や準備の段階でいくつかの重要なポイントを見落としてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔する事態になりかねません。ここでは、オフィスビル建築を成功に導くために、特に注意すべき3つの点を解説します。

余裕のある資金計画を立てる

オフィスビル建築において、最も陥りやすい失敗の一つが資金計画の甘さです。見積書通りの金額で全てが収まることは稀であり、必ず不測の事態に備えた「予備費」を確保しておくことが鉄則です。

- 追加工事の発生: 建築工事を進めていく中で、予期せぬ問題が発生することがあります。例えば、土地を掘削してみたら想定外の地中埋設物が見つかったり、軟弱地盤が判明して追加の地盤改良が必要になったりするケースです。また、施主側から「やはり壁紙の色を変えたい」「ここに棚を追加したい」といった設計変更を依頼する場合も追加費用が発生します。

- 諸費用の見落とし: 前述の通り、建築費用には本体工事費や付帯工事費の他に、登記費用や不動産取得税、各種保険料といった諸費用がかかります。これらの費用は総額の5~10%にもなり、見落としていると資金繰りを圧迫する原因となります。

- 予備費の目安: 一般的に、総工費の10%程度を予備費として確保しておくと安心です。例えば、総工費が1億円であれば、1,000万円程度の余裕資金を見ておく計算です。この予備費があれば、不測の事態にも慌てず対応でき、資金ショートのリスクを回避できます。

- 融資と自己資金のバランス: 建築資金の全額を融資で賄うのは困難な場合が多く、一定の自己資金が求められます。融資を受ける際は、金利の変動リスクも考慮し、無理のない返済計画を立てることが重要です。金融機関とも早い段階から相談し、融資の可否や上限額を把握した上で、現実的な予算を設定しましょう。

「ぎりぎりの予算で計画を立て、後は何とかなるだろう」という楽観的な見通しは非常に危険です。常に最悪のケースを想定し、余裕を持った資金計画を立てることが、プロジェクトを安心して進めるための生命線となります。

地域のテナントニーズを事前に調査する

特にオフィスビルを賃貸目的で建築する場合、この事前調査が事業の成否を直接左右します。どれだけ立派なビルを建てても、借り手であるテナントがいなければ収益はゼロです。自己満足のビルではなく、「マーケットイン」の発想で、その地域で求められているオフィスは何かを徹底的に調査する必要があります。

- 賃料相場と空室率の把握: 建設予定地周辺のオフィスビルの賃料相場はいくらなのか、空室率はどのくらいか、を調査します。地元の不動産会社などにヒアリングし、現実的な賃料設定と稼働率を予測します。相場より高い賃料を設定しても、空室が続けば意味がありません。

- テナント層の分析: 周辺にはどのような業種の企業が集まっているのか、どのような規模の企業が多いのかを分析します。IT系のスタートアップが多いエリアなのか、士業の事務所が多いエリアなのかによって、求められるオフィスの広さや設備は異なります。

- 競合ビルの調査: 周辺にある競合オフィスビルの仕様を調査します。築年数、設備(OAフロア、セキュリティ、個別空調など)、駐車場・駐輪場の有無、管理体制などを比較し、自社のビルが競争力を持つための差別化ポイントを考えます。他より少し新しい、少し設備が良い、少しデザイン性が高い、といった「少しの優位性」がテナント誘致の決め手になります。

- 将来性の見極め: 都市計画や再開発の予定、新しい鉄道路線の開業計画など、エリアの将来性も調査します。将来的に人口や企業が増える見込みのあるエリアであれば、長期的に安定した賃貸経営が期待できます。

これらの調査結果を基に、ターゲットとするテナント層を明確にし、そのターゲットに響くような広さ、間取り、設備、デザインを設計に落とし込んでいくことが、満室経営への近道です。

信頼できる建築会社を選ぶ

オフィスビル建築は、施主と建築会社が数年にわたって協力し合う共同作業です。価格の安さだけで選んでしまうと、施工品質の低さやコミュニケーション不足によるトラブル、完成後のアフターフォローの不備など、様々な問題を引き起こす可能性があります。長期的な視点で、安心してプロジェクトを任せられる信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。

- 実績と専門性: オフィスビルの建築実績が豊富かどうかは、重要な判断基準です。実績が多い会社は、オフィス特有の法規制や必要な設備、テナントに好まれる仕様などに関するノウハウを蓄積しています。

- 提案力とコミュニケーション能力: こちらの要望をただ聞くだけでなく、プロの視点からより良い提案をしてくれる会社を選びましょう。また、専門的な内容を分かりやすく説明し、施主の疑問や不安に真摯に向き合ってくれる担当者でなければ、信頼関係は築けません。レスポンスの速さや誠実な対応もチェックポイントです。

- 経営の安定性: 工事期間中に建築会社が倒産してしまうと、工事が中断し、甚大な被害を受けます。企業の経営状態が安定しているかどうかも、与信調査などを通じて確認しておくことが望ましいです。

- アフターフォロー体制: 建物は完成したら終わりではありません。引き渡し後の定期点検や保証、不具合が発生した際の迅速な対応など、長期的なアフターフォロー体制が充実しているかどうかも、契約前に必ず確認しましょう。

これらの注意点を建築計画の初期段階から念頭に置き、一つひとつ丁寧に対処していくことが、後悔のない、そして事業として成功するオフィスビル建築を実現するための鍵となります。

信頼できる建築会社の選び方

オフィスビル建築という大規模なプロジェクトを成功させるためには、技術力と誠実さを兼ね備えた、信頼できる建築会社をパートナーとして選ぶことが不可欠です。しかし、数多くの建築会社の中から、自社のプロジェクトに最適な一社を見つけ出すのは容易ではありません。ここでは、価格や知名度だけでなく、より本質的な観点から信頼できる建築会社を選ぶための3つの重要な基準を解説します。

オフィスビルの建築実績が豊富か

まず確認すべきは、その会社がオフィスビルの建築にどれだけの実績を持っているかです。住宅建築とオフィスビル建築では、求められる知識、技術、法規制への対応などが大きく異なります。

- 専門知識とノウハウ: オフィスビルには、建築基準法だけでなく、消防法、バリアフリー法、各自治体の条例など、様々な法規が複雑に関わってきます。また、OAフロアの設置、大容量の電源確保、効率的な空調計画、高度なセキュリティシステムなど、オフィス特有の仕様に関する専門知識が不可欠です。実績豊富な会社は、これらのノウハウを蓄積しており、法令を遵守しつつ、機能的でテナントに魅力的なオフィス空間を提案できます。

- 実績の確認方法: 企業の公式ウェブサイトにある「施工事例」や「実績紹介」のページを確認するのが第一歩です。自社が計画しているのと同程度の規模(坪数、階数)や構造(S造、RC造)のオフィスビルの実績があるかを確認しましょう。可能であれば、実際にその会社が建てたビルを見学させてもらい、デザインや施工品質を自分の目で確かめるのも有効です。

- コスト管理能力: 実績豊富な会社は、資材の調達ルートや協力業者のネットワークを確立しており、コストを抑えながら品質を確保するノウハウを持っています。過去の事例を基に、精度の高い見積もりや現実的なコストダウンの提案が期待できます。

単に「建物を建てられる」だけでなく、「オフィスビルという事業用建物を成功に導くためのノウハウを持っているか」という視点で実績を評価することが重要です。

担当者と円滑にコミュニケーションが取れるか

建築プロジェクトは、設計から竣工まで長期にわたります。その間、窓口となる担当者とは何度も打ち合わせを重ね、様々な意思決定を行っていきます。そのため、担当者との相性やコミュニケーションの質は、プロジェクトの満足度を大きく左右します。

- 傾聴力と理解力: こちらの要望や事業計画、漠然としたイメージなどを丁寧にヒアリングし、その意図を正確に汲み取ってくれるかどうかが重要です。ただ要望を聞くだけでなく、「なぜそうしたいのか」という背景まで理解しようと努めてくれる担当者は信頼できます。

- 提案力と説明能力: 施主の要望を叶えつつ、プロの視点からプラスアルファの提案をしてくれるかを見極めましょう。例えば、コストダウンのための代替案、将来のメンテナンス性まで考慮した仕様の提案などです。また、建築の専門用語や複雑な法規制について、素人にも分かるように平易な言葉で丁寧に説明してくれる誠実さも求められます。

- レスポンスの速さと誠実な対応: 質問や相談に対する返信が迅速か、約束を守るか、といった基本的なビジネスマナーも重要な判断基準です。打ち合わせの過程で少しでも不安や不信感を抱くような担当者であれば、長期的なパートナーシップを築くのは難しいでしょう。

最初の相談段階から、担当者の人柄や対応を注意深く観察しましょう。「この人になら安心して任せられる」と心から思えるかどうか、自分の直感を信じることも大切です。

アフターフォロー体制は充実しているか

建物は完成して引き渡されたら終わり、ではありません。むしろそこからが、ビルとしての長い寿命の始まりです。竣工後も長期にわたって建物の価値を維持し、安心して事業を継続するためには、建築会社のアフターフォロー体制が非常に重要になります。

- 保証制度の確認: まず、建物の構造躯体や防水などに関する法的な保証(瑕疵担保責任、現在は「契約不適合責任」)に加えて、会社独自の保証制度があるかを確認します。保証期間や保証の対象範囲は会社によって異なるため、契約前に詳細を書面で確認しましょう。

- 定期点検の有無と内容: 引き渡し後、「1年後、2年後、5年後、10年後…」といった形で、定期的な点検を実施してくれるかを確認します。どのような項目を、どのくらいの頻度で、無償か有償かを含めて具体的に確認しておくことが重要です。定期的なプロのチェックは、不具合の早期発見と建物の長寿命化に繋がります。

- トラブル発生時の対応: 万が一、雨漏りや設備の故障といったトラブルが発生した際に、迅速に対応してくれる体制が整っているかは極めて重要です。専門のカスタマーサービス部門があるか、連絡窓口はどこか、緊急時の対応はどうなるのか、などを事前に確認しておきましょう。

建築会社を選ぶことは、単に「建物を買う」こととは違います。これから何十年にもわたって付き合っていくビジネスパートナーを選ぶという意識を持ち、価格だけでなく、実績、コミュニケーション、そしてアフターフォローという3つの視点から、総合的に判断することが、後悔しない会社選びの鍵となります。

オフィスビル建築に関するよくある質問

オフィスビルの建築を検討する中で、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特に質問の多い「法定耐用年数」と「維持費」について、分かりやすく解説します。

オフィスビルの法定耐用年数はどのくらい?

「耐用年数」という言葉には2つの意味がありますが、税務や会計でよく使われるのは「法定耐用年数」です。

法定耐用年数とは、税法上で定められた、減価償却資産(建物など)を使用できると見積もられる期間のことです。これは、建物の資産価値を計算し、毎年の経費として計上する「減価償却」を行うために用いられる年数です。

オフィスビルの法定耐用年数は、その構造によって以下のように定められています。

| 建物の構造 | 法定耐用年数(事務所用) |

|---|---|

| 木造 | 24年 |

| 鉄骨造(S造) – 骨格材の肉厚が4mm超 | 38年 |

| 鉄骨造(S造) – 骨格材の肉厚が3mm超4mm以下 | 30年 |

| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 50年 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | 50年 |

参照:国税庁ウェブサイト「耐用年数(建物/建物附属設備)」

重要な注意点として、法定耐用年数はあくまで税法上のルールであり、建物の実際の寿命(物理的耐用年数)とは異なります。 例えば、法定耐用年数が38年の鉄骨造ビルが、38年経ったら住めなくなったり、資産価値がゼロになったりするわけではありません。

適切な修繕やメンテナンスを定期的に行うことで、建物は法定耐用年数を超えて、60年、80年と長く使い続けることが可能です。逆に、メンテナンスを怠れば、法定耐用年数を待たずに劣化が進んでしまうこともあります。

つまり、法定耐用年数は「減価償却の計算期間」と理解し、建物の本当の寿命は「日々のメンテナンス次第で延ばせる」と考えておくのが正しい認識です。

建築後にかかる維持費はどれくらい?

オフィスビルは建てて終わりではなく、所有している限り様々な維持費(ランニングコスト)がかかり続けます。賃貸経営を行う場合は、これらの維持費を正確に把握し、事業収支計画に盛り込むことが不可欠です。

主な維持費には、以下のようなものがあります。

- 税金:

- 固定資産税・都市計画税: 毎年1月1日時点の土地・建物の所有者に対して課される市町村税です。評価額によって税額が決まります。

- 保険料:

- 火災保険・地震保険: 火災や自然災害による損害に備えるための保険です。ビルの規模や構造、補償内容によって保険料は大きく異なります。

- メンテナンス・管理費用:

- 法定点検費用: エレベーター、消防設備、受変電設備(キュービクル)などは、法律で定期的な専門家による点検が義務付けられています。

- 清掃費用: 共用部(廊下、トイレ、エントランスなど)の日常清掃や定期的な窓ガラス清掃などを専門業者に委託する場合の費用です。

- 設備保守費用: 空調設備や給排水設備などの定期的な保守契約にかかる費用です。

- 警備費用: 機械警備や常駐警備を導入する場合の費用です。

- 修繕積立金:

- 将来的に発生する大規模修繕(外壁の塗り替え、屋上の防水工事、設備の交換など)に備えて、計画的に資金を積み立てておくことが賢明です。これを行わないと、十数年後に数百万円~数千万円単位の出費が一度に発生し、資金繰りを圧迫する可能性があります。

これらの維持費の総額は、ビルの規模や仕様、管理のレベルによって大きく異なりますが、一般的に年間の維持費の目安は「建築費の1%前後」と言われることがあります。例えば、建築費が2億円のビルであれば、年間200万円程度の維持費がかかるという概算です。

これはあくまで大まかな目安であり、正確な金額を算出するためには、各項目を個別に積算する必要があります。ビル建築を計画する段階で、建築会社や管理会社に相談し、詳細な維持費のシミュレーションを行っておくことが、長期的に安定したビル経営の鍵となります。

オフィスビル建築の実績が豊富な建設会社

オフィスビル建築を成功させるためには、信頼と実績のあるパートナー選びが欠かせません。ここでは、オフィスビルや事業用建物の建築において、豊富な実績を持つ代表的な建設会社を5社ご紹介します。各社の特徴を理解し、自社のプロジェクトに合った会社を見つけるための参考にしてください。

大東建託

大東建託は、主に賃貸住宅の建設・管理で広く知られていますが、そのノウハウを活かしてオフィスビルや商業施設、倉庫といった事業用建物の建築も手掛けています。

特徴:

- 土地活用の総合プロデュース力: 長年にわたる賃貸経営のサポート実績から、土地のポテンシャルを最大限に引き出す企画・提案力に強みを持っています。市場調査から事業計画の策定、設計・施工、そして完成後のテナント募集や管理・運営までをワンストップでサポートする体制が整っています。

- 全国規模のネットワーク: 全国に支店網があり、地域に密着した情報収集力と対応力が魅力です。都市部から郊外まで、様々な立地条件での建築に対応可能です。

- 事業としての安定性: テナントのニーズを的確に捉えた建物づくりと、完成後の手厚い経営サポートにより、オーナーが長期的に安定した収益を得られるような事業提案を得意としています。土地を相続したが活用方法に悩んでいる、といったオーナーにとって心強いパートナーとなり得ます。

参照:大東建託株式会社 公式サイト

三井ホーム

三井ホームは、デザイン性の高い木造注文住宅で高いブランド力を誇りますが、その高い設計力と技術力を活かして、オフィス、クリニック、店舗、施設建築などの非住宅分野(施設系建築)にも注力しています。

特徴:

- デザイン性とオーダーメイド対応: 施主のこだわりやブランドイメージを形にする、自由度の高いオーダーメイドの設計が最大の魅力です。木造建築のノウハウを活かした温かみのある空間づくりや、洗練された外観デザインなど、他社とは一線を画す個性的なオフィスビルを実現できます。

- 木造・耐火建築技術: 独自のプレミアム・モノコック構法を非住宅分野にも応用し、耐震性や断熱性に優れた建物を実現します。近年注目される大規模な木造建築や、都市部で求められる耐火建築にも対応できる高い技術力を有しています。

- 資産価値の追求: ただ建物を建てるだけでなく、長期的な視点で資産価値を維持・向上させることを重視した提案を行います。企業の顔となる本社ビルや、デザインで差別化を図りたいテナントビルなどに適しています。

参照:三井ホーム株式会社 公式サイト

カシワバラ・コーポレーション

カシワバラ・コーポレーションは、マンションなどの大規模修繕工事で国内トップクラスの実績を持つ企業ですが、その知見を活かして建物の建設事業も展開しています。

特徴:

- 建物のライフサイクルを見据えた提案: 大規模修繕のプロフェッショナルとして、建物を「維持・管理する」という視点を持っていることが最大の強みです。建設段階から、将来のメンテナンスのしやすさや修繕コストを考慮した設計・仕様を提案できます。

- 品質管理能力: 数多くの修繕工事で培われた高い品質管理能力を、新築工事にも活かしています。建物の長寿命化に貢献する、質の高い施工が期待できます。

- リノベーション・コンバージョンにも強み: 新築だけでなく、既存の建物をオフィスビルに用途変更(コンバージョン)したり、大規模な改修(リノベーション)を行ったりする事業も得意としています。

参照:カシワバラ・コーポレーション株式会社 公式サイト

住友林業

住友林業は、「木のスペシャリスト」として、木材の調達から住宅建築までを手掛ける企業です。近年は、脱炭素社会への貢献という観点から、非住宅分野における木造建築、いわゆる「中大規模木造建築」に非常に力を入れています。

特徴:

- 環境配慮型の木造オフィスビル: 木を活かした建築を通じて、サステナブルな社会の実現に貢献できることが大きな特徴です。木造のオフィスビルは、建設時のCO2排出量を削減できるだけでなく、働く人に快適で健康的な環境を提供します。

- 先進的な木造建築技術: 国のプロジェクトにも参画するなど、耐火性や耐震性を確保した高層の木造建築を実現するための先進的な技術開発を進めています。CLT(直交集成板)などの新たな木質建材を活用し、従来の木造のイメージを覆すような大規模でデザイン性の高い建築が可能です。

- 企業の環境姿勢をアピール: 環境への配慮(ESG経営)を重視する企業にとって、自社ビルを木造で建てることは、企業姿勢を社内外にアピールする強力なメッセージとなります。

参照:住友林業株式会社 公式サイト

大和ハウス工業

大和ハウス工業は、戸建住宅から賃貸住宅、マンション、商業施設、物流施設、オフィスビルまで、あらゆる建築分野を手掛ける総合建設会社です。その総合力と幅広い事業展開が強みです。

特徴:

- 幅広いニーズへの対応力: システム建築(規格化された部材を用いる工法)による短工期・低コストのオフィスから、企業の要望を反映したオーダーメイドのビルまで、プロジェクトの予算や目的に応じて柔軟な提案が可能です。

- 法人向け事業の豊富な実績: 全国で数多くの企業の事業施設を手掛けており、法人顧客のニーズを深く理解しています。事業の拡大やBCP(事業継続計画)対策といった経営課題に対応する施設づくりをサポートします。

- 総合力と技術開発力: 建築だけでなく、不動産開発や環境エネルギー事業なども展開しており、グループ全体の総合力を活かした多角的な提案が可能です。また、常に新しい技術開発に取り組んでおり、省エネ性能や防災性能の高い、先進的なオフィスビルを提供しています。

参照:大和ハウス工業株式会社 公式サイト