事業の拡大や新規立ち上げに伴い、商品の在庫保管、資材置き場、あるいは軽作業スペースとして「貸倉庫」の利用を検討する企業や個人事業主は少なくありません。しかし、住居用の賃貸契約とは異なる点が多く、契約の流れや注意点を十分に理解しないまま進めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」という事態に陥る可能性があります。

この記事では、貸倉庫の賃貸契約を検討している方に向けて、契約の全体像を網羅的に解説します。トランクルームとの根本的な違いから、物件探し、契約締結までの具体的な7つのステップ、気になる初期費用の内訳と相場、さらには個人・法人それぞれに必要な書類まで、詳細に説明します。

また、契約後にトラブルを避けるために必ず確認すべき7つの重要事項や、入居審査のポイントについても深掘りします。この記事を最後まで読めば、貸倉庫の賃貸契約に関するあらゆる疑問が解消され、スムーズかつ安心して契約プロセスを進めるための知識が身につくでしょう。

目次

貸倉庫とは?トランクルームとの違い

商品を保管するスペースを探し始めると、「貸倉庫」と「トランクルーム」という二つの選択肢が目に入ります。これらは一見似ているように思えますが、法律上の定義、契約形態、そして利用できる用途において根本的な違いがあります。自社の事業目的に合った選択をするためには、まずこの違いを正確に理解することが不可欠です。

貸倉庫とトランクルームの契約形態の違い

最も重要な違いは、貸倉庫が「不動産賃貸借契約」であるのに対し、トランクルームは「寄託契約」またはそれに準ずる契約であるという点です。この契約形態の違いが、利用者の権利や事業者の責任に大きな影響を与えます。

貸倉庫は、倉庫という「空間(スペース)」そのものを借りる契約です。これは、アパートやマンションを借りるのと同じ不動産賃貸借契約にあたります。そのため、原則として借地借家法が適用され、借主(利用者)の権利が強く保護されます。例えば、貸主(オーナー)が契約を更新したくない場合でも、「正当な事由」がなければ更新を拒絶することはできません。借主は、契約で定められた範囲内で、比較的自由にその空間を利用する権利を持ちます。

一方、トランクルームは、事業者に「物品を預ける」契約です。これは法律上、倉庫業者が行う「寄託契約」に該当します。利用者はスペースを借りるのではなく、あくまで荷物の保管を事業者に委託しているという立場です。そのため、借地借家法は適用されません。事業者側には、預かった物品を善良な管理者として注意をもって保管する義務(善管注意義務)が生じます。万が一、事業者の過失によって預けた物品に損害が生じた場合は、損害賠償を請求できますが、その責任の範囲や上限額は契約約款によって定められています。

この契約形態の違いを理解しておくことは、万が一のトラブルが発生した際の対応や、長期的な利用計画を立てる上で非常に重要です。

| 比較項目 | 貸倉庫 | トランクルーム |

|---|---|---|

| 契約形態 | 不動産賃貸借契約 | 寄託契約(またはそれに準ずる契約) |

| 法律の適用 | 借地借家法が適用される | 借地借家法は適用されない |

| 契約の対象 | 空間(スペース)そのもの | 物品の保管サービス |

| 利用者の立場 | 借主(テナント) | 寄託者(荷物の預け主) |

| 事業者側の責任 | 空間を提供する責任 | 預かった物品を保管する責任(善管注意義務) |

| 権利の強さ | 借主の権利が強く保護される | 事業者の定める約款に準ずる |

貸倉庫とトランクルームの用途の違い

契約形態の違いは、利用できる用途にも大きく反映されます。それぞれの主な用途と制限を理解し、自社のニーズと照らし合わせることが大切です。

貸倉庫の主な用途は、事業用の物品保管、在庫管理、資材置き場など多岐にわたります。 契約内容によっては、保管だけでなく、倉庫内での検品、梱包、発送準備といった軽作業を行うことも可能です。さらに、物件によっては事務所スペースが併設されていたり、電気や水道、インターネット回線を引き込んで、小規模な物流拠点や作業場として活用したりすることもできます。ただし、どのような作業が許可されるかは物件の構造や貸主との契約次第です。例えば、火気の使用や大きな音、振動を伴う作業は禁止されることがほとんどです。契約前に、想定している利用方法が可能かどうかを必ず確認する必要があります。

トランクルームの用途は、原則として「物品の保管」に限定されます。 利用者は決められた時間内に荷物を出し入れすることはできますが、スペース内で作業を行うことは基本的に禁止されています。例えば、預けている商品を取り出してその場で梱包し、発送する、といった行為はできません。あくまで、家庭の季節用品や個人の趣味の道具、企業の書類や備品など、利用頻度の低いものを安全に保管しておくためのスペースと考えるのが適切です。また、保管できる物品にも制限があり、現金、有価証券、危険物、動植物、異臭を発するものなどは預けることができません。

まとめると、単に荷物を置いておくだけでよいならトランクルーム、保管に加えて何らかの作業を行ったり、事業の拠点として機能させたりしたいのであれば貸倉庫が適しているといえます。どちらを選ぶかは、コストだけでなく、事業内容や将来の拡張性まで見据えて慎重に判断することが求められます。

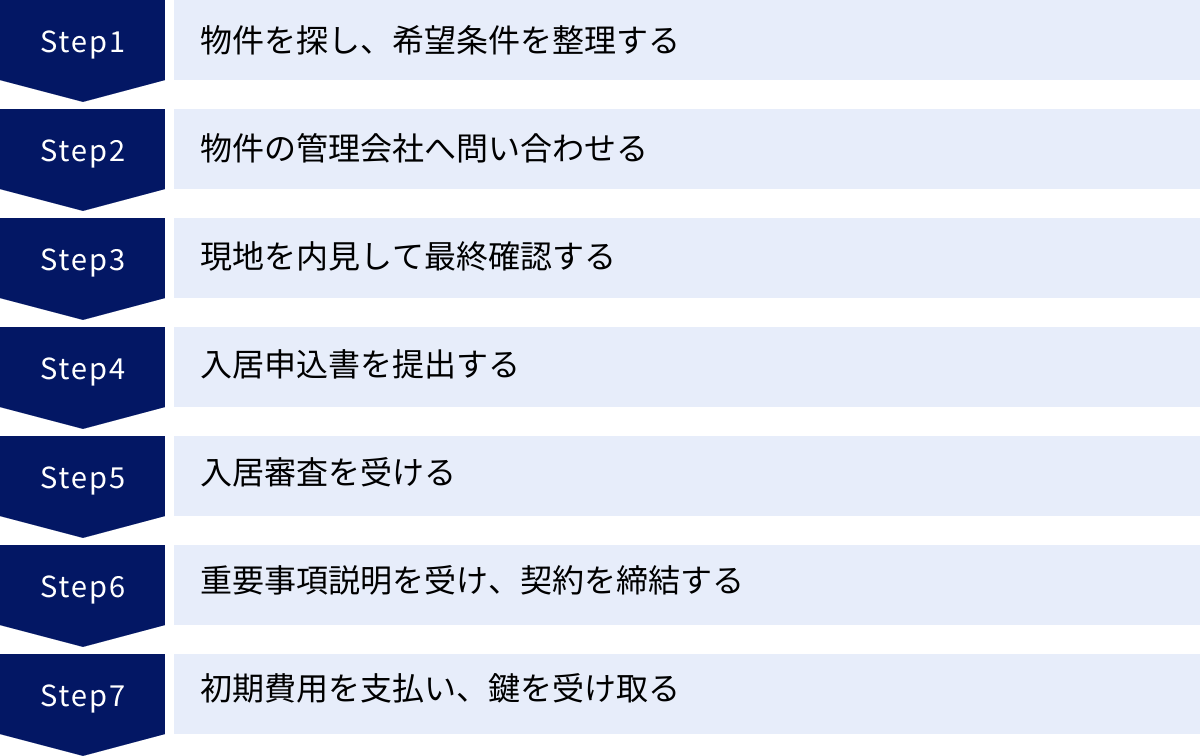

貸倉庫の契約から利用開始までの7ステップ

貸倉庫の契約は、住居の賃貸探しとは少し異なるプロセスをたどります。事業計画に大きく関わるため、一つひとつのステップを丁寧に進めることが成功の鍵です。ここでは、物件探しから実際に利用を開始するまでの流れを、具体的な7つのステップに分けて詳しく解説します。

① 物件を探し、希望条件を整理する

最初のステップは、自社の事業にとって最適な貸倉庫を見つけるための準備です。まずは、どのような倉庫が必要なのか、具体的な希望条件をリストアップし、優先順位を付けることから始めましょう。曖乗なまま探し始めると、情報量の多さに惑わされ、時間ばかりが過ぎてしまいます。

【整理すべき希望条件の例】

- 立地:

- 高速道路のインターチェンジからの距離

- 主要な取引先や納品先へのアクセス

- 大型トラック(4t、10tなど)が進入・旋回できる前面道路の幅員

- 最寄り駅からの距離(従業員の通勤を考慮する場合)

- 面積・サイズ:

- 必要な坪数や平米数(保管する物量や作業スペースを考慮)

- 天井の高さ(ラックを設置する場合や、背の高い荷物を保管する場合に重要)

- 入口のシャッターサイズ(搬出入する車両や荷物の大きさに合わせる)

- 構造・設備:

- 床荷重: 重量物を置く場合に最も重要な項目の一つ。1平米あたり何kgまで耐えられるかを確認。

- 倉庫の構造(鉄骨造、RC造など)

- クレーン、荷物用エレベーターの有無と積載量

- 空調設備の有無(温度・湿度管理が必要な商品を扱う場合)

- 電源の容量(動力(三相200V)が必要かどうか)

- 事務所スペースやトイレ、給湯室の有無

- 賃料・費用:

- 月額賃料の上限(坪単価も意識する)

- 初期費用(敷金、礼金、仲介手数料など)の予算

- その他:

- 契約期間(短期か長期か)

- 24時間利用の可否

これらの条件を整理したら、事業用不動産を専門に扱うポータルサイトや、地元の不動産会社のウェブサイトで物件を探し始めます。

② 物件の管理会社へ問い合わせる

希望に近い物件が見つかったら、掲載している不動産会社(管理会社または仲介会社)へ問い合わせを行います。問い合わせの際は、単に「空いていますか?」と聞くだけでなく、事前に整理した希望条件や、自社の事業内容、保管する物品の種類などを具体的に伝えることが重要です。

【問い合わせ時に伝えるべき情報】

- 会社名、担当者名、連絡先

- 検討している物件名

- 事業内容(例:アパレル商品のネット通販、建築資材の保管など)

- 保管予定の物品(具体的な品目、危険物や異臭物でないこと)

- 希望する利用方法(例:在庫保管と梱包・発送作業)

- 希望する契約開始時期

詳細な情報を先に提供することで、不動産会社はその物件が本当に自社のニーズに合っているかを判断しやすくなります。もしその物件が適さない場合でも、より条件に近い別の物件を提案してくれる可能性が高まります。この段階で、賃料や敷金などの基本的な条件に加え、内見が可能かどうかも確認しましょう。

③ 現地を内見して最終確認する

書類や写真だけでは分からない部分を確認するため、現地内見は必須のステップです。内見は、単に倉庫の中を見るだけでなく、事業で利用する際の具体的なシミュレーションを行いながらチェックすることが極めて重要です。

【内見時のチェックリスト】

- 搬入・搬出経路:

- 前面道路の幅は十分か?大型トラックはスムーズに入れるか?

- 敷地内でのトラックの旋回や駐車スペースは確保できるか?

- シャッターの開口部の高さと幅は、使用する車両やフォークリフトに対して十分か?

- 倉庫内部:

- 図面と実際の広さや天井高に相違はないか?

- 柱の位置や数が、荷物の配置や作業動線の妨げにならないか?

- 床の状態(ひび割れ、傾き、汚れなど)はどうか?

- 雨漏りの跡や壁のシミはないか?

- 照明の数や明るさは十分か?

- コンセントの位置と数、電源容量は足りるか?

- 設備:

- トイレや水道は問題なく使用できるか?

- 空調や換気扇は正常に作動するか?

- 荷物用エレベーターやクレーンがある場合、動作確認を行う。

- 周辺環境:

- 近隣に住宅や学校など、騒音や振動に配慮が必要な施設はないか?

- 周辺の交通量や時間帯による道路の混雑状況はどうか?

- 水害のリスク(ハザードマップの確認など)

できれば、複数の担当者で内見し、異なる視点から物件を評価することをおすすめします。疑問点はその場で不動産会社の担当者にすべて質問し、解消しておきましょう。

④ 入居申込書を提出する

内見を終え、この物件で進めたいという意思が固まったら、不動産会社から「入居申込書(または買付証明書)」を受け取り、必要事項を記入して提出します。この書類は、「この条件でこの物件を借りたい」という意思を貸主に対して正式に示すためのものです。

入居申込書には、主に以下の内容を記載します。

- 借主の情報:

- (法人の場合)会社名、所在地、代表者名、設立年月日、資本金、事業内容

- (個人の場合)氏名、住所、勤務先、年収

- 連帯保証人の情報: 氏名、住所、勤務先、年収、借主との続柄など

- 希望する契約条件: 賃料、契約開始日など

この申込書と、後述する各種必要書類をもとに、貸主と保証会社による入居審査が行われます。申込書を提出した時点ではまだ契約は成立していませんが、安易なキャンセルは不動産会社や貸主に迷惑をかけることになるため、慎重に判断してから提出しましょう。

⑤ 入居審査を受ける

入居申込書と必要書類が提出されると、貸主(オーナー)および、利用が義務付けられている場合は保証会社による入居審査が開始されます。審査期間は、通常数日から1週間程度ですが、物件や状況によってはそれ以上かかることもあります。

審査で重視されるのは、主に以下の2点です。

- 支払い能力: 安定して賃料を支払い続けられるか。法人の場合は決算内容、個人の場合は年収や勤務先などが評価されます。

- 事業内容・信頼性: 倉庫を適切に使用してくれるか。保管する物品が危険でないか、騒音や悪臭などで近隣に迷惑をかける恐れがないか、といった点が見られます。また、代表者や事業そのものの信頼性も重要な判断材料です。

審査の過程で、不動産会社から申込内容について電話でヒアリングがある場合もあります。事業内容や利用計画について、明確に説明できるように準備しておくとスムーズです。

⑥ 重要事項説明を受け、契約を締結する

無事に入居審査を通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。

重要事項説明書(重説)には、物件の基本的な情報から、契約期間、解約条件、禁止事項といった非常に重要な内容が記載されています。説明は専門用語も多く難解に感じられるかもしれませんが、ここで内容をしっかり理解しておくことが後のトラブルを防ぐ最大のポイントです。

【重要事項説明での確認ポイント】

- 物件の表示(所在地、構造、面積など)

- 貸主は誰か

- 契約期間と更新に関する事項(普通借家か定期借家か)

- 賃料、共益費、敷金などの金額と支払時期

- 使用用途の制限、禁止事項

- 解約の予告期間、中途解約時の違約金

- 原状回復義務の範囲

- 損害賠償や違約金に関する規定

説明を聞く中で少しでも疑問や不明な点があれば、その場で必ず質問し、納得できるまで確認しましょう。内容に合意できたら、賃貸借契約書に署名・捺印し、契約が正式に成立します。

⑦ 初期費用を支払い、鍵を受け取る

契約締結後、指定された期日までに初期費用を不動産会社または貸主の口座に振り込みます。入金が確認されると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。鍵の受け渡し場所は、不動産会社のオフィスか、現地で行われるのが一般的です。

鍵を受け取ったら、いよいよ貸倉庫の利用を開始できます。利用開始直後に、契約内容と物件の状態に相違がないか(例:内見時にはなかった傷や汚れ、設備の不具合など)を最終チェックし、もし問題があれば速やかに不動産会社に連絡しましょう。写真を撮っておくと、退去時の原状回復の際に証拠として役立ちます。

貸倉庫の契約にかかる初期費用の内訳と相場

貸倉庫を借りる際には、毎月の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要となります。事業の資金計画を立てる上で、この初期費用がどれくらいかかるのかを事前に把握しておくことは非常に重要です。ここでは、初期費用の全体的な相場と、その詳しい内訳について解説します。

初期費用の相場は賃料の4〜6ヶ月分が目安

貸倉庫の契約時に必要となる初期費用は、物件の条件や地域によって変動しますが、一般的には月額賃料の4ヶ月分から6ヶ月分程度が目安とされています。

例えば、月額賃料20万円の倉庫を借りる場合、初期費用として80万円から120万円程度が必要になる計算です。高額な物件や、都心部の物件では敷金(保証金)が高めに設定される傾向があるため、賃料の6ヶ月分を超えるケースも珍しくありません。

以下に、初期費用の主な内訳とそれぞれの相場をまとめた表を示します。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 賃料(前払い分) | 契約月の賃料(日割り)+翌月分の賃料 | 賃料の1〜2ヶ月分 |

| 共益費・管理費 | 共有部分の維持管理費用(前払い分) | 共益費の1〜2ヶ月分 |

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用の担保 | 賃料の2〜4ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主への謝礼金 | 賃料の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 | 賃料の1ヶ月分+消費税 |

| 保証会社利用料 | 保証会社の利用にかかる初回保証料 | 賃料の0.5〜1ヶ月分 |

| 火災保険料 | 火災等に備える保険料 | 1万〜3万円程度(年額) |

これらの費用はあくまで一般的な目安です。物件によっては礼金が不要であったり、敷金が低めに設定されていたりする一方で、償却金などの特約が付いている場合もあります。必ず個別の物件ごとに見積もりを取り、内訳を確認しましょう。

賃料(前払い分)

契約時に、契約が始まる月の賃料と、その翌月分の賃料を前もって支払うのが一般的です。これを「前家賃」と呼びます。月の途中で契約を開始する場合は、その月の賃料は日割りで計算されます。

例:4月15日から月額賃料20万円の倉庫を契約する場合

- 4月分日割り賃料:20万円 ÷ 30日 × 16日分 = 約106,667円

- 5月分前家賃:200,000円

- 合計:約306,667円

共益費・管理費

共益費や管理費は、エレベーター、廊下、駐車場といった共有部分の清掃やメンテナンス、電気代などに充てられる費用です。賃料とは別に設定されており、これも賃料と同様に前払い分が必要となります。共益費が賃料に含まれている「賃料込み」の物件もあります。

敷金・保証金

敷金(または保証金)は、契約時に貸主へ預ける担保金です。主に、賃料の滞納があった場合の補填や、借主の過失によって物件に損害を与えた場合の修繕費用(原状回復費用)に充てられます。

このお金はあくまで「預け金」であるため、契約が終了して物件を明け渡す際に、未払い賃料や原状回復費用などを差し引いた残額が返還されます。 関東では「敷金」、関西では「保証金」と呼ばれることが多いですが、法的な性質はほぼ同じです。相場は賃料の2〜4ヶ月分と、住居に比べて高めに設定される傾向があります。

注意点として、保証金の場合は契約時に「償却(しょうきゃく)」や「敷引き(しきびき)」という特約が付いていることがあります。これは、解約時に保証金の中から一定割合(例:保証金の20%や賃料の1ヶ月分など)が無条件で差し引かれ、返還されないという取り決めです。契約前に必ず確認が必要な重要項目です。

礼金

礼金は、その名の通り、物件を貸してくれる貸主(オーナー)に対して支払う謝礼金です。敷金とは異なり、一度支払うと返還されることはありません。

相場は賃料の0〜2ヶ月分で、物件によっては礼金が不要な「礼金ゼロ」の物件もあります。初期費用を抑えたい場合は、礼金のない物件を重点的に探すのも一つの方法です。

仲介手数料

仲介手数料は、物件の紹介や内見の手配、契約手続きのサポートなどを行ってくれた不動産会社に対して支払う成功報酬です。宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」と定められています。

通常は、貸主と借主がそれぞれ0.5ヶ月分ずつ負担しますが、商慣習として借主が1ヶ月分を全額負担するケースが一般的です。

保証会社利用料

近年、貸倉庫の契約では、連帯保証人の代わりに、あるいは連帯保証人に加えて、家賃保証会社(賃貸保証会社)の利用を必須とする物件が非常に増えています。

保証会社は、借主が万が一賃料を滞納した場合に、貸主に代わって賃料を立て替え払いしてくれる会社です。借主は、そのサービスを利用するための保証料を支払います。初回に支払う保証料の相場は、賃料・共益費など月額総支払額の50%〜100%程度です。加えて、1年ごとに1万円程度の更新料が必要になるのが一般的です。

火災保険料

倉庫内で火災や水漏れなどの事故が発生した場合に備えて、火災保険への加入が契約の条件として義務付けられていることがほとんどです。この保険は、建物そのものの損害だけでなく、保管している商品(在庫)や什器備品などの損害を補償する「動産保険」や、第三者への損害を賠償する「賠償責任保険」がセットになっている場合が多いです。

保険料は、倉庫の構造や面積、補償内容によって異なりますが、年額で1万円から3万円程度が目安です。契約時に1〜2年分をまとめて支払います。自社で保管する商品の価値に見合った十分な補償内容になっているかを確認することが重要です。

貸倉庫の契約に必要な書類一覧【個人・法人別】

貸倉庫の入居審査と契約手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を事前に把握し、漏れなく準備しておくことが重要です。必要な書類は、個人で契約する場合と法人で契約する場合で異なります。ここでは、それぞれの場合に必要な代表的な書類について解説します。

個人契約の場合に必要な書類

個人事業主やフリーランスの方が、個人の名義で貸倉庫を契約する場合に必要な書類です。貸主はこれらの書類から、借主の本人確認、支払い能力、そして信頼性を判断します。

入居申込書

不動産会社から渡される所定の用紙です。氏名、住所、連絡先、勤務先情報、年収、同居人情報(もしあれば)、そして連帯保証人の情報などを記入します。すべての審査の基礎となる書類であり、正確に記入することが求められます。

身分証明書(運転免許証など)

申込者が本人であることを確認するための書類です。一般的には顔写真付きの身分証明書が求められます。

- 運転免許証(裏表のコピー)

- マイナンバーカード(表面のみのコピー)

- パスポート(顔写真と所持人記入欄のページ)

- 在留カード(外国籍の場合)

住民票

申込者が申告した住所に実際に居住していることを証明するために提出します。発行から3ヶ月以内のものが有効とされるのが一般的です。マイナンバーが記載されていない、本人のみの記載のものを求められることが多いです。

収入証明書(源泉徴収票など)

安定して賃料を支払う能力があることを証明するための重要な書類です。個人事業主か会社員かによって、求められる書類が異なります。

- 会社員の場合: 源泉徴収票、または市区町村が発行する課税証明書(直近のもの)

- 個人事業主・フリーランスの場合: 確定申告書の控え(直近1〜2年分)、または納税証明書

特に個人事業主の場合は、事業の安定性を示すために、複数の年度の書類を求められることがあります。

連帯保証人の関連書類

連帯保証人を立てる場合、申込者本人と同様に、連帯保証人の支払い能力と本人確認のための書類が必要になります。

- 連帯保証人の身分証明書のコピー

- 連帯保証人の収入証明書

- 連帯保証人の印鑑証明書(契約時に実印が必要なため)

- 連帯保証人確約書(所定の用紙に署名・捺印したもの)

保証会社を利用し、連帯保証人が不要な場合はこれらの書類も不要となります。

法人契約の場合に必要な書類

法人が事業のために貸倉庫を契約する場合は、会社の存在や事業内容、経営状況を証明するための公的な書類が中心となります。

入居申込書

個人契約と同様、不動産会社指定の用紙に会社の基本情報を記入します。本店所在地、代表者名、設立年月日、資本金、従業員数、事業内容、そして会社の連絡担当者の情報などを記載します。

会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

会社が法的に存在し、代表者が誰であるかを証明するための最も基本的な書類です。法務局で取得でき、一般的に発行から3ヶ月以内のものが求められます。会社の商号、本店所在地、役員に関する事項などが記載されています。

会社の印鑑証明書

契約書に押印する印鑑が、法務局に登録された会社の実印であることを証明する書類です。これも法務局で取得し、発行から3ヶ月以内のものが有効です。

会社の決算書

企業の支払い能力、つまり経営の健全性を判断するために提出を求められる非常に重要な書類です。通常、直近2〜3期分の貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)の提出が必要です。設立間もない新設法人の場合は、決算書の代わりに事業計画書の提出を求められることがあります。事業の将来性や収益見込みを具体的に示すことが審査通過の鍵となります。

代表者の身分証明書と印鑑証明書

法人契約であっても、多くの場合、法人の代表者が連帯保証人になることを求められます。そのため、代表者個人の本人確認書類と、個人の実印の印鑑証明書が必要となります。

- 代表者の運転免許証などの身分証明書のコピー

- 代表者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)

これらの書類は、あくまで一般的な例です。物件の貸主や管理会社の方針によって、追加で会社案内や事業計画書の提出を求められたり、一部の書類が不要であったりする場合があります。申し込みを検討する段階で、不動産会社に必要書類のリストを正確に確認しておくことが、手続きを円滑に進めるためのポイントです。

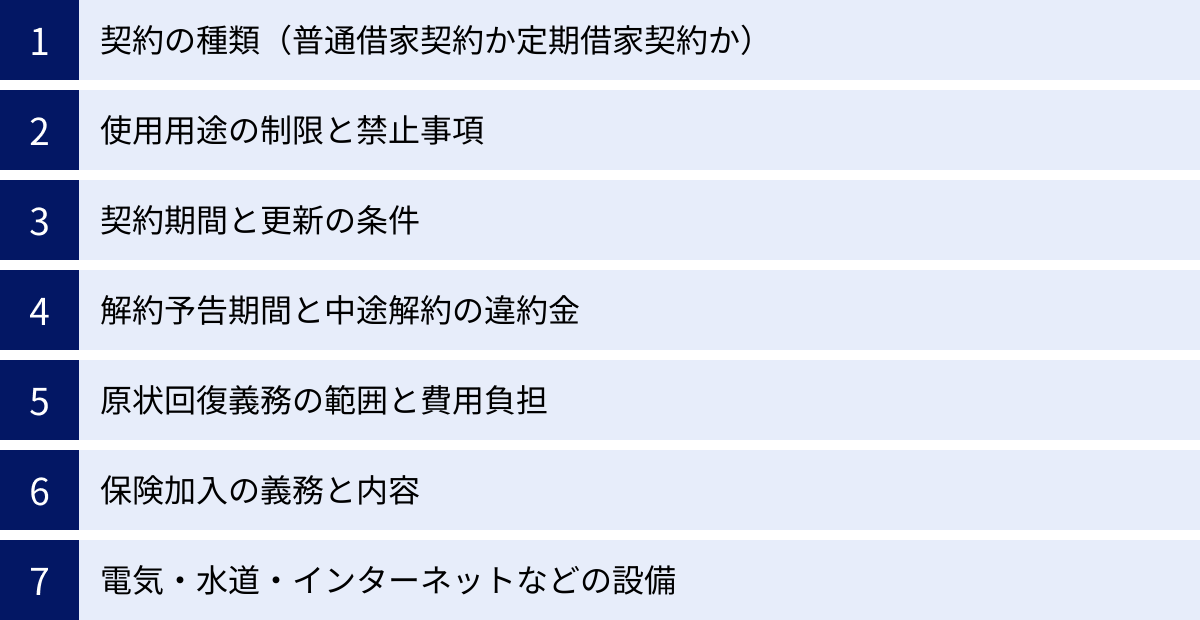

契約前に必ず確認すべき7つの注意点

貸倉庫の賃貸借契約は、長期間にわたり事業の根幹を支える重要な取り決めです。契約書に安易にサインしてしまうと、後から「こんなはずではなかった」というトラブルに発展しかねません。ここでは、契約を締結する前に必ず内容を確認し、理解しておくべき7つの重要な注意点を解説します。

① 契約の種類(普通借家契約か定期借家契約か)

これは最も重要な確認事項の一つです。貸倉庫の契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があり、どちらの契約形態かによって、契約期間の継続性が大きく異なります。

- 普通借家契約:

- 契約期間は通常2年程度で設定されますが、借主が希望する限り、原則として契約は更新されます。

- 貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れたりするには、立ち退き料の提供などを含めた「正当な事由」が必要となり、法的にハードルが非常に高くなっています。

- 借主の権利が強く保護されており、長期間にわたって安定的に事業を続けたい場合に適した契約形態です。

- 定期借家契約:

- あらかじめ定められた契約期間が満了すると、更新されることなく確定的に契約が終了します。

- 引き続き利用したい場合は、貸主と借主の双方が合意の上で「再契約」を結ぶ必要があります。貸主が再契約を拒否した場合、借主は期間満了をもって退去しなければなりません。

- 期間限定のプロジェクトや、将来的な移転を視野に入れている場合に利用されることが多いですが、貸主側が将来的な建て替えや売却を計画している場合にもこの契約形態が選ばれます。

自社の事業計画に照らし合わせ、長期的な拠点として利用したいのか、あるいは一時的な利用なのかを明確にし、契約の種類がその計画と合致しているかを必ず確認してください。

② 使用用途の制限と禁止事項

契約書には、その倉庫をどのような目的で使用できるかという「使用用途」が明確に定められています。例えば「倉庫(物品の保管に限る)」と記載されている場合、原則として作業場としての利用や、事務所としての利用は契約違反となります。

【特に注意すべき制限・禁止事項の例】

- 作業の可否: 軽作業(検品、梱包など)は許可されているか。音、振動、臭いが発生する作業は禁止されていないか。

- 事務所利用: 倉庫内の一部を事務所として利用することは可能か。

- 保管禁止物: 危険物(引火性・爆発性のもの)、産業廃棄物、腐敗しやすいもの、異臭・悪臭を発するもの、動植物などの保管が禁止されていないか。

- 火気の使用: 倉庫内での喫煙や調理など、火の使用が厳しく制限されていないか。

- 構造物の変更: 無断で棚を造作したり、壁に穴を開けたりする行為が禁止されていないか。

想定している利用方法が契約上問題ないか、少しでも曖昧な点があれば、必ず事前に貸主や不動産会社に確認し、必要であれば覚書などを取り交わしておきましょう。

③ 契約期間と更新の条件

普通借家契約の場合でも、契約期間(通常2年)が満了する際の更新手続きについて確認しておく必要があります。

- 更新料: 更新時に、賃料の1ヶ月分程度の「更新料」が発生するかどうか。

- 更新事務手数料: 更新手続きを行う不動産会社に支払う手数料が発生するかどうか。

- 更新手続き: 自動更新なのか、それとも更新契約書を取り交わす必要があるのか。

これらの費用は事業のランニングコストに影響します。長期利用を前提とする場合は特に、更新時の条件を事前に把握しておくことが重要です。

④ 解約予告期間と中途解約の違約金

事業計画の変更などにより、契約期間の途中で解約せざるを得ない状況も考えられます。その際のルールを定めているのが、解約に関する条項です。

- 解約予告期間: 解約を希望する場合、何ヶ月前に貸主に通知する必要があるか。住居の場合は1〜2ヶ月前が一般的ですが、事業用の貸倉庫では3ヶ月〜6ヶ月前と長く設定されていることがほとんどです。この期間中は、実際に倉庫を使用していなくても賃料が発生します。

- 中途解約の違約金(解約違約金・早期解約ペナルティ): 契約期間内に解約する場合に、ペナルティとして支払う違約金が設定されていないか。例えば「契約開始から1年未満の解約は、賃料の3ヶ月分を支払う」といった条項です。

- 敷金(保証金)の償却: 中途解約時に、預けている敷金や保証金の一部が返還されない「償却」の特約がないか。

急な移転が必要になった際に、想定外の出費で資金繰りを圧迫しないよう、解約条件は細部まで読み込んでおきましょう。

⑤ 原状回復義務の範囲と費用負担

原状回復とは、契約が終了して物件を明け渡す際に、借主の責任で物件を「借りたときの状態に戻す」義務のことです。この「どこまでを元に戻すか」という範囲が、トラブルの最大の原因となり得ます。

- 通常損耗の扱い: 時間の経過とともに自然に発生する劣化や、通常の使用による損耗(経年劣化)の修繕費用は、貸主負担か借主負担か。

- 特別損耗の扱い: 借主の故意や過失、通常とはいえない使用方法によって生じた損傷の修繕費用は、もちろん借主の負担となります。

- 原状回復の具体的な範囲: 壁紙の張り替え、床の修繕、造作物(棚など)の撤去など、具体的にどこまでが借主の義務とされているか。

- スケルトン返し: 内装や設備をすべて撤去し、建物の構造体だけの状態(スケルトン状態)にして返すという特約が付いていないか。倉庫物件ではこの条件が課されることもあります。

入居時の物件の状態を写真で記録しておき、退去時の協議に備えることが重要です。

⑥ 保険加入の義務と内容

ほとんどの貸倉庫契約では、借主に火災保険への加入を義務付けています。これは、万が一の事故に備え、貸主と借主双方のリスクを軽減するためです。

- 加入義務の有無: 貸主が指定する火災保険への加入が必須か。

- 補償の範囲:

- 借家人賠償責任保険: 火災などを起こしてしまい、貸主(大家)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償されるか。

- 施設賠償責任保険: 施設の欠陥や業務の遂行が原因で、第三者に損害を与えた場合に補償されるか。

- 動産保険: 倉庫内に保管している自社の在庫商品や什器備品が、火災や水害などで損害を受けた場合に補償されるか。

- 補償金額: 保管する商品の価値に対して、保険の補償金額が十分な額に設定されているか。

特に、高価な商品を保管する場合は、保険の内容を十分に吟味し、必要であれば追加で保険に加入することも検討しましょう。

⑦ 電気・水道・インターネットなどの設備

事業運営に不可欠なインフラ設備についても、契約前に詳細を確認しておく必要があります。

- 電気:

- 契約アンペア数(容量)は十分か。特殊な機械を使う場合は、動力(三相200V)が引き込まれているか。

- 容量の増設工事は可能か、その場合の費用負担はどうなるか。

- 水道・トイレ:

- 給排水設備やトイレは設置されているか。

- 設置されていない場合、新たに設置することは可能か。

- インターネット:

- 光回線などのインターネット回線は引き込み済みか。

- 引き込まれていない場合、新たに工事は可能か。工事の許可や費用負担について確認が必要です。

これらの設備は、後から工事するとなると高額な費用と時間がかかる場合があります。内見時に現状を確認し、契約書で費用負担の区分を明確にしておくことが大切です。

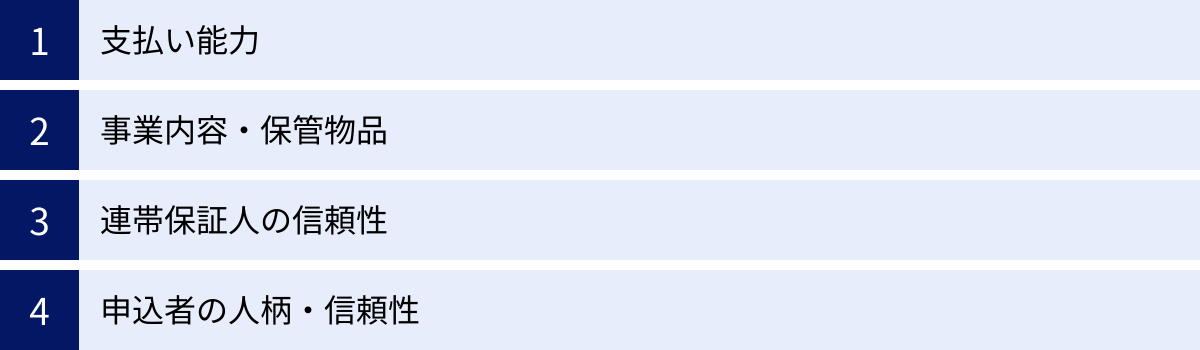

貸倉庫の入居審査について

貸倉庫の契約においては、必ず貸主(オーナー)や保証会社による入居審査が行われます。住居用の賃貸審査とは異なり、事業の安定性や内容がより重視される傾向にあります。審査に落ちてしまうと事業計画に遅れが生じるため、どのような点がチェックされるのか、どうすれば通過しやすくなるのかを事前に理解しておくことが重要です。

審査でチェックされるポイント

貸主が審査で最も気にするのは、「この法人(または個人)に倉庫を貸して、長期間にわたり安定的に賃料を支払ってもらえ、かつ、建物を適切に使用してもらえるか」という点です。その判断のために、主に以下のポイントがチェックされます。

- 支払い能力:

- (法人の場合)決算内容: 最も重要な判断材料です。直近2〜3期分の決算書(特に損益計算書と貸借対照表)から、売上や利益が安定しているか、債務超過に陥っていないかなど、経営の健全性が評価されます。設立間もない新設法人の場合は、説得力のある事業計画書や代表者の経歴、自己資金の額などが重視されます。

- (個人の場合)収入: 確定申告書や源泉徴収票から、賃料を支払うのに十分な安定した収入があるかが確認されます。事業収入の場合は、その安定性や将来性も見られます。

- 事業内容・保管物品:

- どのような事業を行っているか、具体的に何を保管するのかがチェックされます。

- 建物への影響: 重量物が床の耐久荷重を超えていないか、化学薬品など建物に損害を与える可能性のあるものを扱わないか。

- 周辺環境への影響: 騒音、振動、粉塵、悪臭などを発生させる事業ではないか。近隣住民や他のテナントからクレームが発生するリスクがないか。

- コンプライアンス: 公序良俗に反する事業や、法的に問題のある事業ではないか。

- 連帯保証人の信頼性:

- 連帯保証人を立てる場合、本人と同様に、保証人の支払い能力(年収や勤務先)と信用情報が審査されます。借主本人に十分な支払い能力があっても、保証人の属性が弱いと審査に影響することがあります。

- 申込者の人柄・信頼性:

- 不動産会社の担当者とのやり取りや、貸主との面談(設定される場合)での態度も意外と見られています。質問に対して誠実に答えられるか、高圧的な態度を取らないかなど、信頼できる相手かどうかが判断されます。

審査に通りやすくなるコツと落ちるケース

入居審査は、準備次第で通過の可能性を高めることができます。一方で、些細な不備が原因で落ちてしまうこともあります。

【審査に通りやすくなるためのコツ】

- 必要書類を完璧に準備し、迅速に提出する: 書類の不備や提出の遅れは、管理能力を疑われる原因になります。求められた書類は漏れなく、綺麗な状態で、できるだけ早く提出しましょう。

- 申込書を丁寧に、正確に記入する: 空欄や誤字脱字がないように、丁寧な字で正確に記入します。事業内容の欄は、誰が読んでも理解できるように具体的に記述することが重要です。

- 事業計画を明確に説明できるようにする: 特に新設法人や個人事業主の場合、なぜこの倉庫が必要なのか、今後の事業展開や収益の見通しなどを論理的に説明できる準備をしておきましょう。熱意と計画性を示すことが、信用につながります。

- 身なりを整え、誠実な態度で臨む: 不動産会社の担当者や貸主とのやり取りでは、清潔感のある服装を心がけ、丁寧な言葉遣いで誠実に対応することが好印象を与えます。

- 資本金を適切に設定する(法人の場合): 資本金は会社の体力や信用度を示す指標の一つです。あまりに少額(例:1円)だと、事業への本気度を疑われる可能性があります。ある程度の資本金を用意しておくことも有効です。

【審査に落ちやすい主なケース】

- 書類の不備・虚偽記載: 提出書類に不備があったり、年収や事業内容について虚偽の申告をしたりした場合は、信用を失い、ほぼ確実に審査に落ちます。

- 支払い能力への懸念: 決算内容が赤字続きである、債務超過である、個人の収入が不安定であるなど、支払い能力に疑問符が付くと審査通過は難しくなります。

- 事業内容が不明瞭・不適切: 「事業内容は色々」「何を置くかまだ決まっていない」といった曖昧な説明では、貸主は不安を感じます。また、前述の通り、騒音や臭いなど、周辺への迷惑が懸念される事業も敬遠されます。

- 過去の賃料滞納歴: 保証会社の審査では、個人の信用情報機関のデータや、保証会社独自のデータベースが参照されることがあります。過去に他の物件で賃料滞納などのトラブルがあると、審査に通りにくくなります。

- 反社会的勢力との関係: 申込者本人やその関係者が反社会的勢力である、またはその疑いがある場合は、契約は絶対にできません。

貸倉庫の審査は、自社の事業を客観的に見つめ直し、貸主という新たなビジネスパートナーにプレゼンテーションする機会でもあります。誠実な姿勢で臨むことが、審査通過への一番の近道です。

貸倉庫探しにおすすめのポータルサイト3選

自社のニーズに合った貸倉庫を見つけるには、効率的な情報収集が欠かせません。近年は、事業用不動産に特化したポータルサイトが充実しており、全国の幅広い物件をオンラインで手軽に探すことができます。ここでは、貸倉庫探しに役立つ代表的なポータルサイトを3つ紹介します。

① 倉庫市場

倉庫市場は、倉庫や工場、貸し土地といった事業用不動産に特化した専門ポータルサイトです。居住用物件の情報が混在していないため、事業目的の物件を効率的に探したい場合に非常に便利です。

- 特徴:

- 専門性の高さ: 掲載されている物件はすべて倉庫・工場関連であり、情報が絞り込まれています。

- 豊富な物件数: 全国の貸倉庫・貸工場情報を多数掲載しており、幅広い選択肢から検討できます。

- 詳細な検索条件: 「天井高」「床荷重」「クレーン付き」「荷物用エレベーターあり」といった、倉庫ならではの専門的な条件で物件を絞り込むことができ、自社の要件に合った物件をピンポイントで見つけやすいのが強みです。

- こんな方におすすめ:

- 初めて貸倉庫を探す方

- 特定の設備(クレーンなど)が必要な方

- 効率的に事業用物件だけを比較検討したい方

(参照:倉庫市場 公式サイト)

② アットホーム

アットホームは、住居から事業用まで、あらゆる種類の不動産情報を網羅する国内最大級の不動産情報サイトです。知名度が高く、全国各地の不動産会社が加盟しているため、地方の物件情報も豊富です。

- 特徴:

- 圧倒的な情報量: 全国をカバーする膨大な物件データベースの中から、貸倉庫や貸工場を探すことができます。

- 貸倉庫・貸工場専門ページ: 事業用物件のカテゴリ内に「貸倉庫・貸工場」の専門ページが設けられており、使いやすく整理されています。

- 多様な物件種別: 小規模な倉庫から大規模な物流センターまで、多様なサイズの物件が掲載されています。

- こんな方におすすめ:

- できるだけ多くの物件情報を比較したい方

- 地方都市や郊外で貸倉庫を探している方

- 大手の安心感を重視する方

(参照:アットホーム 公式サイト)

③ LIFULL HOME’S(ライフルホームズ)

LIFULL HOME’Sも、テレビCMなどで広く知られる大手不動産情報サイトです。アットホームと同様に、住居から店舗、事務所、倉庫まで、幅広い不動産情報を扱っています。

- 特徴:

- 使いやすいインターフェース: 直感的で分かりやすいウェブサイトのデザインと、優れた検索機能に定評があります。地図を見ながら物件を探したり、通勤時間から検索したりと、多様な探し方が可能です。

- 豊富な写真と情報: 物件ごとの掲載情報が充実しており、写真やパノラマ画像などを通じて、オンラインでもある程度の物件の様子を把握しやすいです。

- 事業用物件専門ページ: 「LIFULL HOME’S ビジネス」として事業用不動産の専門サイトも展開しており、貸倉庫・貸工場に絞った検索が可能です。

- こんな方におすすめ:

- 操作性の良いサイトでストレスなく物件を探したい方

- 豊富な写真や画像で物件のイメージを掴みたい方

- 複数の候補地を比較しながら探したい方

(参照:LIFULL HOME’S 公式サイト)

これらのポータルサイトを複数活用することで、より多くの物件情報にアクセスでき、理想の貸倉庫に出会える可能性が高まります。気になる物件を見つけたら、サイト経由で複数の不動産会社に問い合わせて、対応の早さや専門性を見極めるのも良いでしょう。

貸倉庫の契約に関するよくある質問

貸倉庫の契約を進める中で、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によく寄せられる質問を3つピックアップし、分かりやすくお答えします。

連帯保証人は必ず必要ですか?

結論から言うと、必ずしも必要ではありませんが、ケースバイケースです。

以前は、貸倉庫のような事業用物件の賃貸借契約において、連帯保証人を立てることがほぼ必須とされていました。しかし、近年はその状況が変化しています。

現在では、連帯保証人の代わりに「家賃保証会社(賃貸保証会社)」の利用を必須とする物件が非常に増えています。 この場合、借主は保証会社に保証料を支払うことで、連帯保証人がいなくても契約が可能になります。貸主にとっても、万が一の滞納時に保証会社から確実に賃料を回収できるため、保証会社の利用を好む傾向が強まっています。

ただし、以下のようなケースでは、保証会社の利用に加えて、代表者や第三者の連帯保証人を求められることもあります。

- 賃料が高額な物件

- 設立間もない新設法人で、信用力がまだ低い場合

- 決算内容など、入居審査の結果がギリギリだった場合

最終的に連帯保証人が必要かどうかは、貸主の方針と審査の結果次第です。申し込みを検討している物件がどのような条件を求めているか、事前に不動産会社に確認することが重要です。

初期費用を安く抑える方法はありますか?

事業の立ち上げ期など、できるだけ初期投資を抑えたいと考えるのは自然なことです。貸倉庫の初期費用を安く抑えるための、いくつかの方法をご紹介します。

- フリーレント付き物件を探す:

フリーレントとは、入居後一定期間(例:1ヶ月〜3ヶ月)の賃料が無料になる特典のことです。初期費用のうち、前払い分の賃料が不要になるため、負担を大きく軽減できます。長期の空室が続いている物件や、貸主が早期の入居を希望している物件で見られることがあります。 - 敷金・礼金がゼロの物件(ゼロゼロ物件)を探す:

敷金と礼金が両方とも不要な物件を探すのも有効な手段です。ただし、こうした物件は数が少ない上、短期解約違約金が厳しく設定されていたり、賃料が相場より割高だったりするケースもあるため、契約内容を総合的に判断する必要があります。 - 仲介手数料が安い不動産会社を選ぶ:

仲介手数料の上限は「賃料の1ヶ月分+消費税」ですが、不動産会社によっては0.5ヶ月分や、キャンペーンで無料としている場合もあります。ただし、手数料の安さだけで選ぶのではなく、事業用物件に関する専門性やサポート体制もしっかり見極めることが大切です。 - 貸主と交渉する:

必ず成功するわけではありませんが、賃料や礼金などについて交渉の余地がある場合もあります。特に、長期間空室になっている物件や、閑散期(一般的に4月〜8月頃)には、交渉に応じてくれる可能性があります。交渉する際は、長期契約を希望する意思を伝えるなど、貸主側にもメリットがある提案をすると、うまくいく可能性が高まります。

倉庫を事務所として使うことはできますか?

原則として、建築基準法上の用途が「倉庫」である建物を、主たる目的として「事務所」として使用することはできません。

建物の用途は、建築確認申請の際に「事務所」「店舗」「倉庫」などと定められており、無断で異なる用途に使うことは「違法な用途変更」にあたる可能性があります。

ただし、現実的には以下のようなケースが存在します。

- 軽微な利用の黙認: 倉庫の片隅に机と椅子を置き、在庫管理のための伝票整理など、倉庫業務に付随するごく軽微な事務作業を行う程度であれば、黙認されることが一般的です。

- 契約上の許可: 賃貸借契約書で「倉庫兼事務所」としての利用が明確に許可されている物件もあります。この場合は、法的な手続きが済んでいるか、あるいは貸主の責任において許可していると考えられます。

- 用途変更の手続き: 本格的な事務所として利用したい場合は、建築士に相談の上、行政に対して「用途変更」の確認申請手続きを行う必要があります。これには費用と時間がかかり、建物の構造によっては許可が下りない場合もあります。

いずれにせよ、自己判断で事務所として利用するのは絶対に避けるべきです。契約違反として契約解除を求められたり、行政から是正指導を受けたりするリスクがあります。事務所利用を考えている場合は、必ず契約前に貸主と不動産会社に相談し、利用の可否と範囲を明確に確認してください。

まとめ

本記事では、貸倉庫の賃貸契約における一連の流れと、それに伴う重要な注意点について、網羅的に解説してきました。

貸倉庫とトランクルームの最も大きな違いは、貸倉庫が「不動産賃貸借契約」に基づき空間を借りるのに対し、トランクルームは「寄託契約」に基づき物品の保管を委託するという点にあります。この違いを理解し、自社の事業目的(作業の有無など)に応じて適切な選択をすることが、最初の重要なステップです。

契約プロセスは、「①条件整理」から「⑦鍵の受け取り」までの7つのステップで進みます。特に、希望条件の整理を入念に行い、現地内見では具体的な利用シーンを想定しながら細部までチェックすることが、後悔のない物件選びにつながります。

契約時に必要となる初期費用は、賃料の4〜6ヶ月分が目安です。敷金や礼金、仲介手数料といった各項目の意味を正しく理解し、事前に十分な資金計画を立てておくことが不可欠です。また、個人契約と法人契約では必要書類が異なるため、早めに準備を始めることで、手続きをスムーズに進めることができます。

そして、契約後のトラブルを避けるために最も重要なのが、契約書の内容を隅々まで確認することです。特に、以下の7つのポイントは必ずチェックしましょう。

- 契約の種類(普通借家か定期借家か)

- 使用用途の制限

- 契約期間と更新条件

- 解約予告期間と違約金

- 原状回復義務の範囲

- 保険加入の義務

- インフラ設備

貸倉庫の契約は、事業の基盤を築く上での重大な意思決定です。煩雑に感じる部分もあるかもしれませんが、一つひとつのステップと確認事項を丁寧に進めることで、安心して事業に集中できる環境を手に入れることができます。この記事が、あなたの貸倉庫探しの一助となれば幸いです。