貸倉庫を契約する際、賃料や立地、面積と並んで極めて重要なチェックポイントとなるのが「床荷重」です。この数値を正しく理解し、自社の用途に合った物件を選ばなければ、重大な事故や損害につながる可能性があります。しかし、「床荷重と言われてもピンとこない」「自社の荷物にはどれくらいの強度が必要なのかわからない」と感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、貸倉庫の床荷重(積載荷重)の基本的な意味から、建築基準法における定め、用途や荷物別の必要強度の目安、そして正確な確認方法までを網羅的に解説します。さらに、床荷重が不足している場合の対策や、契約前にあわせて確認すべきポイントにも触れ、安全で最適な倉庫選びをサポートします。これから貸倉庫を探す方、あるいは現在利用中の倉庫の安全性を再確認したい方も、ぜひ本記事を参考にしてください。

目次

貸倉庫の床荷重(積載荷重)とは

貸倉庫選びの第一歩は、専門用語の正確な理解から始まります。特に「床荷重」は、物件の安全性を左右する根幹的な指標です。ここでは、その基本的な意味と、しばしば混同される「積載荷重」との違いについて詳しく解説します。

安全な倉庫利用に不可欠な指標

貸倉庫における「床荷重」とは、その床がどれくらいの重さまで安全に耐えられるかを示す性能値です。具体的には、床1平方メートルあたり何キログラム(kg)または何ニュートン(N)までの重さに耐えられるか、という形で表されます。

この指標は、倉庫を利用する上で絶対的に守らなければならない、安全性の根幹をなすルールです。もし、この床荷重の限度を超えて荷物や設備を置いてしまうと、床にたわみやひび割れが生じるだけでなく、最悪の場合、床が抜け落ちてしまうという極めて危険な事態を招きかねません。床の崩落は、保管している大切な商品の破損に留まらず、下の階で作業している従業員の生命を脅かす大事故につながる可能性があります。

そのため、貸倉庫を契約する際には、まず自社が保管する荷物の種類、重量、そして保管方法(平置きか、ラックを使用するかなど)を正確に把握することが不可欠です。その上で、保管する荷物の総重量が、検討している倉庫の床荷重の範囲内に確実に収まるかを確認する必要があります。

例えば、アパレル製品のような比較的軽いものを扱う場合と、飲料や紙類、あるいは金属部品や機械のような重量物を扱う場合とでは、求められる床荷重は全く異なります。見た目の広さや賃料の安さだけで物件を選んでしまい、後から床荷重が足りないことが判明した場合、荷物の置き方や量を制限せざるを得なくなったり、最悪の場合は契約を解除して別の倉庫を探し直したりする必要も出てくるでしょう。

このように、床荷重は単なるスペックの一つではなく、事業の継続性、従業員の安全性、そしてコンプライアンス(法令遵守)の観点から、貸倉庫選びにおいて最も優先的に確認すべき重要な指標なのです。

「床荷重」と「積載荷重」の違い

「床荷重」という言葉と並んで、よく使われるのが「積載荷重」という言葉です。これらは日常的な会話や不動産の物件情報では同じ意味で使われることも多いですが、建築の専門的な観点からは、厳密には異なる意味を持っています。この違いを理解しておくことで、より正確に物件の性能を把握できます。

まず、建物の床にかかる荷重は、大きく分けて2種類に分類されます。

- 固定荷重(Dead Load):

建物の構造体自体の重さ(柱、梁、床、壁など)や、動かすことのできない固定された設備(空調設備、配管など)の重さを指します。これらは建物が存在する限り、常に床にかかり続けている荷重です。 - 積載荷重(Live Load):

建物の中に置かれる、移動する可能性のあるものの重さを指します。具体的には、保管する商品や原材料、ラックや棚などの什器、フォークリフトのような運搬車両、そして倉庫内で働く人々の重さがこれにあたります。積載荷重は、荷物の量や人の動きによって変動するのが特徴です。

この2つを踏まえた上で、「床荷重」と「積載荷重」の関係を整理すると次のようになります。

- 床荷重: 厳密な意味では、上記の「固定荷重」と「積載荷重」の両方を合わせた、床が支えなければならない全ての荷重、あるいは床が耐えうる限界の総荷重を指す場合があります。

- 積載荷重: 床の上に「積載」できる、つまり後から置くことができる荷物や人、設備の重さの限度値を指します。

建築基準法で定められているのは、この「積載荷重」の方です。建物の安全性を計算する上で、構造体自体の重さ(固定荷重)は設計段階で決まっています。それに加えて、「この用途の部屋なら、これくらいの重さの物が置かれるだろう」という想定のもと、安全に載せられる重さの上限として積載荷重が設定されます。

貸倉庫の物件情報で「床荷重:1,500kg/㎡」などと記載されている場合、これは「積載荷重が1平方メートルあたり1,500kgまで」という意味で使われているのが一般的です。つまり、利用者が倉庫の床に置くことができる荷物や設備、人の重さの合計が、1平方メートルあたり1,500kgを超えてはならない、ということです。

この記事においても、以降で「床荷重」と記述する場合は、主にこの「積載荷重」を指すものとして解説を進めます。この違いを念頭に置いておくことで、不動産会社の担当者や建物のオーナーと話す際に、認識のズレを防ぎ、よりスムーズで正確な情報交換が可能になります。

重要なのは、物件情報に記載されている数値が、自社が置きたい荷物や設備の重量(=積載荷重)を許容できるかどうかという点です。用語の厳密な定義にこだわりすぎる必要はありませんが、背景にある考え方を理解しておくことは、安全な倉庫運営の第一歩と言えるでしょう。

床荷重に関する建築基準法の定め

貸倉庫の床荷重は、各建物のオーナーが任意で設定しているわけではありません。建物の安全性を確保するため、建築基準法によって最低限守るべき基準が定められています。この法的な背景を理解することは、コンプライアンスを遵守し、安全な事業運営を行う上で不可欠です。

法律で定められた最低基準

日本の建築物に関する安全基準を定めているのが「建築基準法」であり、その具体的な計算方法や数値を定めているのが「建築基準法施行令」です。この建築基準法施行令第85条において、建物の用途ごとに床の積載荷重の最低基準が定められています。

この条文では、事務所、店舗、住宅、学校、病院など、様々な用途の建物について、それぞれの使われ方を想定した積載荷重が規定されています。その中で、倉庫に関しては次のように定められています。

倉庫業を営む倉庫の床:3,900N/㎡

これは、「倉庫業法に基づき登録を受けて営業する倉庫」の床は、1平方メートルあたり3,900ニュートン以上の積載荷重に耐えられる構造でなければならない、という意味です。倉庫は重い荷物を大量に、かつ高く積み上げる可能性があるため、事務所(2,900N/㎡)や住宅(1,800N/㎡)などと比較して、高い基準が設けられています。

ここで重要な点が2つあります。

第一に、これはあくまで「最低基準」であるということです。法律が求めているのは、「少なくともこの基準はクリアしてください」というラインであり、これよりも頑丈に作ることは何ら問題ありません。実際に、近代的で大規模な物流施設(マルチテナント型倉庫など)では、この最低基準を大幅に上回る1.5t/㎡(約15,000N/㎡)や2.0t/㎡(約20,000N/㎡)といった高い床荷重性能を持つ物件が一般的です。そのため、法基準だけを見て「倉庫なら大丈夫だろう」と安易に判断するのは危険です。必ず個別の物件のスペックを確認する必要があります。

第二に、「倉庫業を営む倉庫」という指定がある点です。自社の製品を保管するだけの「自家用倉庫」の場合、厳密にはこの規定の直接的な対象外と解釈されることもあります。しかし、建築確認申請の際には、建物の用途を「倉庫」として申請する場合、多くはこの基準に準じて設計されます。どのような倉庫であれ、安全性を確保するという目的は同じであり、この3,900N/㎡という数値は、倉庫の床荷重を考える上での一つのベンチマークとして認識しておくと良いでしょう。

この法律の定めは、万が一の災害時(地震など)にも建物が容易に倒壊せず、人命を守るためのものです。床荷重の遵守は、単なる利用上のルールではなく、社会的な責任を果たす上でも極めて重要と言えます。

床荷重の単位(N/㎡とkgf/㎡)と換算方法

前述の通り、建築基準法では力の単位である「N(ニュートン)」が用いられます。しかし、私たちが日常的に重さを表すのに使うのは「kg(キログラム)」です。貸倉庫の物件情報やパンフレットでは、より直感的に分かりやすい「kg/㎡」や「t/㎡(トン毎平方メートル)」、あるいは厳密な「kgf/㎡(重量キログラム毎平方メートル)」という単位が使われることがほとんどです。

この単位の違いに戸惑うかもしれませんが、換算方法は決して難しくありません。

まず、基本となる関係性は、中学校の理科で習う重力加速度の考え方に基づいています。

- 1kgf = 1kgの質量を持つ物体に働く重力の大きさ

- 1N = 1kgの質量を持つ物体に、1m/s²の加速度を生じさせる力

地球の重力加速度(約9.8m/s²)を考慮すると、両者の関係は次のようになります。

1 kgf ≒ 9.8 N

この関係式を使えば、法律で定められた単位「N/㎡」と、実務でよく使われる「kgf/㎡」を相互に換算できます。

- N/㎡からkgf/㎡への換算: Nで表された数値を「9.8」で割る。

- kgf/㎡からN/㎡への換算: kgfで表された数値に「9.8」を掛ける。

例えば、建築基準法で定められている倉庫の最低基準「3,900N/㎡」を、私たちが慣れ親しんでいるkgの単位に換算してみましょう。

3,900 (N/㎡) ÷ 9.8 ≒ 397.9 (kgf/㎡)

つまり、法律が定める最低基準は、1平方メートルあたり約400kgの重さに耐えることを求めている、と理解できます。

ただし、毎回「9.8」で計算するのは少し面倒です。そのため、不動産や建築の実務現場では、計算を簡略化するために、重力加速度を「10」として概算することがよくあります。

【実務上の簡単な換算方法】

1 kgf ≒ 10 N

この概算を用いると、換算はさらに簡単になります。

- N/㎡からkg/㎡へ: Nの値を10で割る(例: 5,000N/㎡ → 500kg/㎡)

- kg/㎡からN/㎡へ: kgの値を10倍する(例: 1,500kg/㎡ → 15,000N/㎡)

この簡易的な換算方法でも、実用上はほとんど問題ありません。物件を探す際には、「Nで書かれていたら、ゼロを一つ取ればおおよそのkgになる」と覚えておくと非常に便利です。

以下に、単位換算の要点をまとめた表を示します。

| 単位 | 概要 | 換算の目安 |

|---|---|---|

| N/㎡ (ニュートン毎平方メートル) | 建築基準法で用いられる力の単位。国際単位系(SI)。 | この数値を約10で割ると、おおよそのkgf/㎡に換算できる。 |

| kgf/㎡ (重量キログラム毎平方メートル) | 物件情報などで一般的に用いられる重さの単位。1㎡あたり何kgの重さに耐えられるかを示す。 | この数値を約10倍すると、おおよそのN/㎡に換算できる。 |

| t/㎡ (トン毎平方メートル) | 重量物を扱う倉庫でよく使われる。1t = 1,000kg。 | 1.5t/㎡ = 1,500kg/㎡ のように、1,000倍すればkg/㎡になる。 |

貸倉庫のスペックを確認する際は、必ず単位が何であるかを確認し、必要に応じて換算して、自社が保管する荷物の重量と比較検討することが重要です。

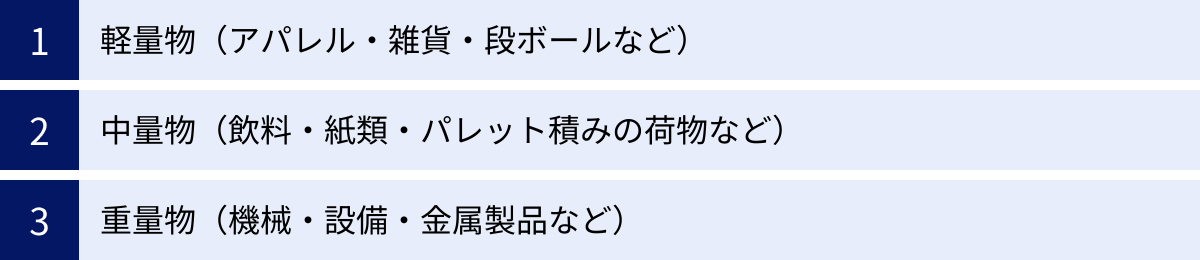

【用途・荷物別】必要な床荷重の目安

「自社で扱う荷物には、一体どれくらいの床荷重が必要なのか?」これは貸倉庫を探す上で最も核心的な問いです。建築基準法の最低基準はあくまで一つの目安であり、実際には取り扱う荷物の特性に合わせて適切なスペックの倉庫を選ぶ必要があります。ここでは、荷物の重さを「軽量物」「中量物」「重量物」の3つのカテゴリーに分け、それぞれに求められる床荷重の目安を具体的に解説します。

軽量物(アパレル・雑貨・段ボールなど)

アパレル製品、生活雑貨、プラスチック製品、事務用品、中身が比較的軽い段ボール箱など、一つひとつの重量がそれほど大きくない荷物を「軽量物」と分類します。これらの荷物を主に取り扱う場合、一般的にはそれほど高い床荷重は要求されません。

必要な床荷重の目安:300kg/㎡ ~ 500kg/㎡

この数値は、多くの一般的な事務所ビルの床荷重(約300kg/㎡~500kg/㎡)や、建築基準法が定める倉庫の最低基準(約400kg/㎡)に相当します。そのため、倉庫として建てられた物件であれば、軽量物の保管で床荷重が問題になるケースは比較的少ないと言えます。

しかし、「軽いものだから大丈夫」と油断するのは禁物です。注意すべきは、荷物の「集積密度」です。一つひとつは軽くても、それらを高く積み上げたり、狭い範囲に密集させて保管したりすると、局所的にかかる荷重は想像以上に大きくなります。

例えば、50cm × 40cm × 30cmの段ボール箱を考えてみましょう。この箱に衣類を満載すると約10kgになるとします。1箱だけなら全く問題ありません。しかし、この段ボール箱を床面積1㎡の範囲に5段積み上げるとどうなるでしょうか。

- 床面積1㎡に置ける箱の数:1㎡ ÷ (0.5m × 0.4m) = 5箱

- 1段あたりの総重量:10kg/箱 × 5箱 = 50kg

- 5段積み上げた場合の総重量:50kg/段 × 5段 = 250kg

この場合、1㎡あたりにかかる荷重は250kgとなり、300kg/㎡の床荷重でもまだ余裕があります。

では、同じサイズの箱に書籍やカタログを満載し、1箱あたり20kgになったとします。

- 1段あたりの総重量:20kg/箱 × 5箱 = 100kg

- 5段積み上げた場合の総重量:100kg/段 × 5段 = 500kg

この時点で、1㎡あたりにかかる荷重は500kgに達します。もし床荷重が500kg/㎡の倉庫であれば、これ以上高く積むことはできません。さらに、この計算にはラックやパレット、作業する人の重さは含まれていません。見た目は軽い荷物でも、保管方法によっては想定以上の荷重がかかることを常に意識しておく必要があります。

軽量物を扱う場合でも、将来的な取扱品目の変更や保管効率向上のためにラックを導入する可能性などを考慮し、少し余裕を持ったスペックの倉庫を選んでおくと安心です。

中量物(飲料・紙類・パレット積みの荷物など)

ペットボトルや瓶詰めの飲料、米や小麦粉などの穀物、印刷用紙や書籍、タイルや陶器類など、密度が高く、容積の割に重量がある荷物を「中量物」とします。これらの荷物は、パレットに積んで保管されることが多く、床にかかる負荷は軽量物とは比較になりません。

必要な床荷重の目安:1,000kg/㎡ ~ 1,500kg/㎡(1.0t/㎡ ~ 1.5t/㎡)

このクラスの荷物を扱う場合、建築基準法の最低基準では全く不十分です。近年建設されている大規模な物流センターでは、1,500kg/㎡(1.5t/㎡)が標準的なスペックとして採用されていることが多く、中量物を扱う上での一つのベンチマークとなります。

中量物で特に注意すべきは、パレット積載時の集中荷重です。

一般的なT11型パレット(1,100mm × 1,100mm)の面積は約1.21㎡です。このパレットに1,000kg(1トン)の荷物を積載したとしましょう。荷重はパレット全体に分散されるため、1㎡あたりの荷重は以下のようになります。

1,000kg ÷ 1.21㎡ ≒ 826 kg/㎡

この計算だけを見ると、1,000kg/㎡の床荷重があれば問題ないように思えます。しかし、フォークリフトでパレットを運び、床に置く際の衝撃や、パレットの脚(桁)の部分に荷重が集中することも考慮しなければなりません。

さらに、これらのパレットを「段積み(パレットの上にパレットを重ねる)」する場合、荷重は単純に倍増します。2段積みにすれば、1㎡あたりの荷重は約1,652kgとなり、1,500kg/㎡の床荷重を超えてしまいます。

また、紙類は特に注意が必要な品目です。A4のコピー用紙1ケース(500枚×5冊)で約10kgあります。これをパレットに80ケース積載すると、パレットだけで800kgになります。印刷会社が使用するロール紙などは、1本で数百kgから1トンを超えることもあり、非常に高い床荷重が求められます。

飲料や食品、紙類などを扱う場合は、必ずパレットあたりの最大積載重量と保管方法(何段積みか、ラックを使用するか)を明確にし、それに見合う床荷重を持つ倉庫を選ぶことが絶対条件です。

重量物(機械・設備・金属製品など)

工作機械、プレス機、金型、大型のモーターやエンジン、鋼材や非鉄金属のインゴット、建築資材(石材など)といった、極めて重い荷物を「重量物」と分類します。これらの保管には、特殊な仕様の倉庫が必要となります。

必要な床荷重の目安:1,500kg/㎡以上(多くの場合、2,000kg/㎡以上が望ましい)

重量物の種類や形状によっては、3,000kg/㎡(3.0t/㎡)や5,000kg/㎡(5.0t/㎡)、あるいはそれ以上の特殊な高床荷重性能を持つ倉庫が必要となるケースも珍しくありません。

重量物保管で考慮すべき点は、単位面積あたりの荷重(等分布荷重)だけではありません。「集中荷重」がより重要な問題となります。例えば、機械設備は、数本の脚部だけでその全重量を支えていることが多く、その脚の接地面には極めて大きな圧力がかかります。

仮に、重量2,000kg(2トン)の機械が、10cm × 10cm の脚4本で支えられているとします。

- 脚1本あたりの荷重:2,000kg ÷ 4本 = 500kg

- 脚1本あたりの接地面積:0.1m × 0.1m = 0.01㎡

- 脚1本の下の床にかかる圧力:500kg ÷ 0.01㎡ = 50,000 kg/㎡ (50t/㎡)

この計算上の圧力は驚異的な数値です。もちろん、床スラブ全体で荷重は分散されますが、このような集中荷重がかかる場合、床を突き抜けてしまう「パンチング破壊」という現象が起こるリスクがあります。

そのため、重量物を扱う場合は、以下の点を総合的に検討する必要があります。

- 倉庫の構造: 地面に直接コンクリートを打設した1階の「土間床(スラブオングレード)」が最も適しています。2階以上のフロアで重量物を扱うのは、よほど特殊な設計でない限り困難です。

- 搬入・設置: 荷物を倉庫内に運び込むための大型フォークリフトやクレーンの重量、そしてその動線上の床が耐えられるかどうかも確認が必要です。

- 荷重分散: 機械の下に厚い鉄板(敷板)を敷くなどして、集中荷重を広い面積に分散させる対策が必須となる場合があります。

重量物を取り扱う計画がある場合は、契約前に、保管する機械や資材の正確な重量、寸法、脚部の形状などの詳細な情報を貸主や不動産会社に提示し、専門的な見地から安全性に問題がないかを確認するプロセスが不可欠です。安易な自己判断は絶対に避けなければなりません。

倉庫の構造で変わる床荷重

貸倉庫の床荷重は、単に「何kg/㎡」という数値だけで判断できるものではありません。その数値が意味するところは、倉庫の「構造」、特に何階部分の床なのかによって大きく異なります。ここでは、倉庫の代表的な構造である「1階部分(土間床)」と「2階以上のフロア」に分けて、それぞれの床荷重の特性と注意点を解説します。

1階部分(土間床・スラブオングレード)

多くの平屋建て倉庫や、多層階倉庫の1階部分で採用されているのが「土間床(どまゆか)」です。これは、地面を締め固めた上に直接コンクリートスラブを打設して作られた床のことで、建築用語では「スラブオングレード(Slab on Grade)」とも呼ばれます。

この構造の最大の特徴は、床に載せられた荷物の重さが、コンクリートスラブを介して直接地面(地盤)に伝わることです。2階以上の床のように、柱や梁だけで荷重を支える構造ではないため、原理的に非常に大きな重さに耐えることができます。

そのため、1階土間床の床荷重は、物件情報において以下のように表記されることがあります。

- 具体的な数値で表記: 例「2.0t/㎡」「5.0t/㎡」など。これは、その数値までの荷重を保証するという意味です。特に重量物の取り扱いを想定して設計された倉庫では、このように具体的な高スペックが明記されています。

- 「無制限」と表記: この表記は、重量物の保管を検討している企業にとって非常に魅力的に映ります。しかし、これは文字通り「無限の重さに耐えられる」という意味ではありません。「通常の倉庫利用において想定される範囲の重量であれば、床荷重の制約を気にする必要がないほど頑丈である」というニュアンスで使われることが一般的です。超重量物である金型や大型機械などを大量に設置する場合は、いくら「無制限」と書かれていても、事前に貸主や管理会社に相談し、安全性を確認する必要があります。

土間床の耐荷重性能は、コンクリートスラブの厚みや配筋(内部の鉄筋の組み方)だけでなく、その下の地盤の強さ(地耐力)にも大きく影響されます。軟弱な地盤の上に建てられている場合、重い荷物を長期間置き続けることで、床が沈下する「不同沈下」のリスクもゼロではありません。

とはいえ、一般的に重量物や高密度な保管、大型フォークリフトの頻繁な走行などが想定される用途には、1階の土間床が最も適していると言えます。金型や機械設備、鋼材、大量の飲料や紙製品など、重さがネックになる荷物を扱う場合は、まず1階部分の倉庫から検討するのが定石です。

2階以上のフロア(高床式倉庫)

物流の効率化を目的として建設される大規模な物流施設では、2階建て以上の多層階倉庫(マルチテナント型倉庫など)が主流となっています。これらの施設の2階以上のフロアは、柱と梁で構成された架構によって支えられています。

このような構造の床は、土間床と違って下に空間があるため、床荷重には明確な限界があります。設計段階で構造計算によって安全に支えられる積載荷重が算出されており、その数値は厳密に守らなければなりません。

2階以上のフロアの床荷重は、物件情報に必ず具体的な数値で記載されています。近年の標準的なスペックとしては、1.5t/㎡(1,500kg/㎡)が最も多く見られます。これは、T11型パレット(1.1m x 1.1m)に約1トンの荷物を載せて保管する、といった一般的な倉庫利用を想定した数値です。一部のハイスペックな倉庫では、2.0t/㎡(2,000kg/㎡)に対応しているフロアもあります。

2階以上のフロアを持つ倉庫は、「高床式」になっていることが多く、トラックバース(荷物の積み下ろしをするための接車スペース)にトラックの後部を直接つけることで、荷役作業を効率的に行えるという大きなメリットがあります。また、スロープ(車路)を設けることで、大型トラックが直接上層階にアクセスできる施設も増えています。

しかし、この効率性の裏側には、床荷重という絶対的な制約が存在します。2階以上のフロアを利用する際は、以下の点に常に注意を払う必要があります。

- スペックの厳守: 記載されている床荷重(例:1.5t/㎡)は、安全率を考慮した上での最大値です。この数値を1kgでも超えるような利用は絶対にあってはなりません。

- フォークリフトの重量: 荷物の重量だけでなく、荷役に使用するフォークリフトの自重も積載荷重に含まれます。特に、カウンターバランス型フォークリフトは車体が重いため(2.5トンクラスで車重3.5トン以上)、フォークリフトの重量と積荷の重量の合計が床荷重を超えないか、厳密な確認が必要です。

- 荷重の集中: ラックの脚部や、一時的に置かれたパレットなど、局所的に荷重が集中しないよう、計画的なレイアウトが求められます。

結論として、貸倉庫の床荷重を評価する際は、「何階の床か」を必ず確認してください。同じ「倉庫」という建物でも、地面が支える1階の土間床と、柱と梁が支える2階以上の床とでは、荷重に対する考え方が根本的に異なります。自社の荷物の重量と相談し、どちらの構造が適しているかを見極めることが、安全で効率的な倉庫運営の第一歩となります。

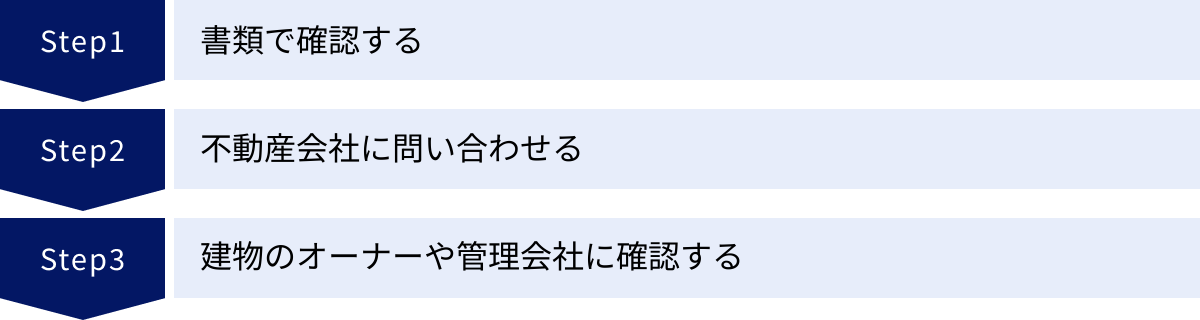

貸倉庫の床荷重を確認する3つの方法

自社が扱う荷物に必要な床荷重の目安がわかったら、次はその条件を満たす物件を探し、そのスペックが正確であることを確認するステップに進みます。口頭での説明や曖昧な情報を鵜呑みにするのではなく、信頼できる方法で床荷重の数値を確認することが、後のトラブルを防ぐために極めて重要です。ここでは、貸倉庫の床荷重を正確に確認するための3つの具体的な方法を紹介します。

① 書類で確認する

最も確実で信頼性が高い方法は、建物の建設に関する公的な書類や設計図書を確認することです。これらの書類には、設計上の正確な積載荷重が記載されています。

建築確認済証・建築確認申請書

建物を建てる際には、その設計が建築基準法に適合しているかを行政機関(または指定確認検査機関)に審査してもらう必要があり、その際に提出されるのが「建築確認申請書」です。審査に合格すると「建築確認済証」が交付されます。

これらの書類一式の中に、「第四面(構造関係)」と呼ばれる部分があります。ここには、建物の構造種別や基礎の形式などと共に、各階の「積載荷重」がN/㎡の単位で明記されています。これは、その建物が法的にどのくらいの積載荷重で設計・許可されたかを示す、最も根拠のある情報源の一つです。

通常、これらの書類は建物のオーナー(貸主)や管理会社が大切に保管しています。借主が直接閲覧する機会は少ないかもしれませんが、特に重量物の取り扱いを検討しているなど、床荷重の正確な数値が事業計画に不可欠な場合は、不動産会社を通じてこれらの書類の写しの提示を求めることができます。真摯な貸主であれば、安全性に関わる重要な情報として開示に応じてくれるはずです。

設計図書(構造図)

「設計図書」とは、建物の設計に関する全ての図面や仕様書をまとめたものです。その中にある「構造図」には、柱や梁のサイズ、鉄筋の配置といった構造に関する詳細な情報が描かれています。

構造図の中の「構造設計概要書」や「特記仕様書」といった書類、あるいは各階の平面詳細図の中に、床の積載荷重(Live Load、略してL.L.)が「L.L. = 1,500 kg/㎡」や「L.L. = 15,000 N/㎡」といった形で記載されています。これは、構造計算の前提となった数値であり、建築確認申請書の情報と並んで非常に信頼性の高い情報です。

設計図書も建築確認済証と同様に、オーナーや管理会社が保管しています。不動産会社に問い合わせる際に、「設計図書(構造図)で床荷重を確認させていただけますか」と依頼することで、より確実な情報を得ることが可能です。

② 不動産会社に問い合わせる

貸倉庫を探す際に、多くの企業がまず利用するのが事業用不動産を専門に扱う不動産会社です。物件の紹介を受ける際に、床荷重について問い合わせるのが最も一般的で手軽な方法です。

倉庫物件を扱うプロの担当者であれば、床荷重の重要性を熟知しており、通常は各物件のスペックを正確に把握しています。問い合わせる際には、以下の点を具体的に伝えることが、スムーズな物件探しにつながります。

- 保管する荷物の具体的な種類と特徴(例:飲料パレット、工作機械など)

- 荷物の最大重量(例:1パレットあたり最大1.2トン)

- 保管方法(例:パレットを2段積みで保管、重量ラックを設置予定など)

- 使用するフォークリフトの種類と重量

これらの情報を伝えることで、不動産会社の担当者は自社の要件に合致した床荷重を持つ物件を効率的にリストアップしてくれます。

ただし、注意点もあります。担当者からの口頭での説明だけでなく、必ずその数値が記載された「物件概要書」「募集図面」「パンフレット」などの書面を入手しましょう。口約束だけでは、万が一後で「言った、言わない」のトラブルになった際に証拠が残りません。書面でスペックを確認し、その内容に不明な点があれば、前述の建築確認済証などの書類の提示を求める、というステップを踏むのが賢明です。信頼できる不動産会社であれば、こうした要望にも誠実に対応してくれます。

③ 建物のオーナーや管理会社に確認する

不動産会社を介さずに直接物件を探している場合や、すでに入居している倉庫の床荷重を改めて正確に知りたい場合には、その建物のオーナー(貸主)や、日常的な管理業務を委託されている管理会社に直接問い合わせる方法があります。

建物の所有者や管理者は、その物件に関する一次情報(建築確認済証や設計図書など)を保持しており、最も正確な情報を把握している立場にあります。問い合わせる際は、どの企業の担当者であるかを名乗り、どの建物の何階、どの区画の床荷重について知りたいのかを明確に伝えることが重要です。

特に、すでに入居中の倉庫で、新たに重量のある機械を導入したり、保管方法を変更したりする際には、必ず事前にオーナーや管理会社に相談し、床荷重に問題がないかを確認する義務があります。自己判断で計画を進めてしまうと、契約違反となったり、万が一事故が起きた際に重大な責任を問われたりする可能性があります。

これら3つの方法を状況に応じて使い分けることで、貸倉庫の床荷重を正確に把握できます。最も重要なのは、曖昧な情報を元に判断せず、必ず書面や公的書類で裏付けを取ることです。この一手間が、将来の事業の安定と安全を守ることに繋がります。

床荷重を超えると起こるリスク

床荷重は、単なる建物のスペックを示す数値ではありません。それは、安全を確保するための「絶対的な上限」です。この上限を超えてしまう「過積載」の状態は、建物の構造に深刻なダメージを与え、最終的には人命に関わる重大な事故を引き起こす可能性があります。ここでは、床荷重を超えた場合に起こりうる具体的なリスクについて、詳しく解説します。

床のたわみやひび割れが発生する

床荷重をわずかに超えた程度では、すぐに目に見える変化は現れないかもしれません。しかし、その状態が継続的に続くと、建物の構造体は静かに悲鳴を上げ始めます。

最初に現れる兆候の一つが「床のたわみ」です。2階以上のフロアで過積載が続くと、床を支えている梁(はり)や床スラブ自体が、下方向に弓なりに変形してきます。床の上を歩くと、微妙に沈み込むような感覚があったり、置いた荷物が傾いて見えたりすることがあります。これは、構造部材が許容できる応力度を超え、塑性変形(力を取り除いても元に戻らない変形)を起こし始めている危険なサインです。

コンクリート製の床の場合、たわみと共に「ひび割れ(クラック)」が発生します。コンクリートは圧縮される力には強いですが、引っ張られる力には弱いという特性があります。床がたわむと、床の下面には強い引っ張り応力が生じ、それに耐えきれなくなったコンクリートに亀裂が入るのです。

最初は髪の毛のような細いひび割れ(ヘアークラック)かもしれませんが、過積載が続くと、ひび割れの幅は次第に広がり、数も増えていきます。このひび割れは、見た目の問題だけではありません。

- 構造強度の低下: ひび割れは、構造体としての連続性が損なわれていることを意味し、床全体の耐荷能力を著しく低下させます。

- 鉄筋の腐食: ひび割れから水分や空気が浸入すると、コンクリート内部の鉄筋が錆び始めます。鉄筋は錆びると体積が膨張し、内側からさらにコンクリートを破壊する「爆裂」という現象を引き起こし、建物の寿命を大幅に縮める原因となります。

これらのたわみやひび割れは、建物が発するSOS信号です。これを放置し、さらに荷重をかけ続けることは、取り返しのつかない事態へのカウントダウンに他なりません。

最悪の場合は床が抜ける事故につながる

床のたわみやひび割れといった前兆を無視し、過積載の状態を続けた場合に訪れる最悪のシナリオが「床の崩落」です。床スラブやそれを支える梁が、ついに荷重に耐えきれなくなり、破壊されて抜け落ちてしまいます。

床が崩落すれば、その上にあった高価な商品や設備は全て破壊され、甚大な経済的損失が発生します。しかし、それ以上に恐ろしいのは、人的被害です。

もし、崩落したフロアの下の階で作業員が働いていた場合、数トン、数十トンものコンクリートの塊と荷物が降り注ぐことになります。これは、即座に人命を奪う大惨事につながります。また、崩落したフロアで作業していた人も、落下に巻き込まれる危険性があります。

過去には、国内外で倉庫の過積載が原因とみられる床の崩落事故が実際に発生しており、決して絵空事ではありません。このような事故を起こしてしまった場合、企業が負うことになるダメージは計り知れません。

- 法的責任: 亡くなったり負傷したりした従業員や関係者に対し、安全配慮義務違反として民事上の莫大な損害賠償責任を負います。また、業務上過失致死傷罪として、経営者や現場責任者が刑事責任を問われる可能性も十分にあります。

- 経済的損失: 破損した商品や設備、建物の修復費用など、直接的な経済的損失は巨額に上ります。

- 社会的信用の失墜: 「安全管理ができない危険な会社」というレッテルを貼られ、取引先や顧客からの信用は完全に失墜します。事業の継続そのものが困難になるでしょう。

床荷重の遵守は、単なる賃貸借契約上のルールではなく、人の命を守り、企業としての社会的責任を果たすための根幹的な義務です。コスト削減や作業効率を優先するあまり、安易な過積載に手を染めることは、企業そのものを崩壊させるリスクをはらんでいることを、経営者から現場の作業員まで、全ての関係者が深く認識する必要があります。

床荷重が足りない場合の対策

理想的なスペックの倉庫が見つからなかったり、現在利用中の倉庫で保管する荷物が変わったりして、「床荷重が少し足りないかもしれない」という状況に直面することがあります。根本的な解決策は、必要な床荷重を満たす物件に移転することですが、それが難しい場合に、状況を改善するためのいくつかの対策が考えられます。ただし、これらの方法はあくまで応急処置的なものであり、床荷重の数値を絶対的に超えて良いわけではないことを念頭に置く必要があります。

荷物の配置を工夫して荷重を分散させる

床荷重は「1平方メートルあたり」にかかる荷重で計算されるため、荷物を一か所に集中させず、倉庫の床全体に均等に分散させることが最も基本的で重要な対策です。

例えば、床荷重1,000kg/㎡の倉庫で、総重量20トンの荷物を保管するとします。これを10㎡の範囲にまとめて置いてしまうと、局所的に2,000kg/㎡の荷重がかかり、完全にオーバーしてしまいます。しかし、同じ20トンの荷物を40㎡の範囲に分散して配置すれば、1㎡あたりの平均荷重は500kg/㎡となり、許容範囲内に収まります。

具体的には、以下の点を意識してレイアウトを計画すると良いでしょう。

- 荷物同士の間隔を空ける: ぎっしりと隙間なく並べるのではなく、荷物と荷物の間に意図的にスペースを設けることで、単位面積あたりの重量を下げることができます。

- 通路を広く確保する: 通路部分は荷物が置かれないため、その分、フロア全体の平均荷重を押し下げる効果があります。

- 重量物を壁際や柱の近くに配置する: 建物の壁際、特に柱の周辺は、構造的に最も強度が高い部分です。重い荷物をこれらの場所に優先的に配置することで、荷重を効率的に建物の主構造(柱や基礎)に伝えることができ、床スラブ中央部への負担を軽減できます。

この方法は、追加のコストをかけずに実施できる最も手軽な対策ですが、保管効率が低下するというデメリットもあります。スペースを有効活用したいというニーズと、安全性を確保するという要請のバランスをうまく取ることが重要です。

ラックや棚を効果的に活用する

荷物を床に直接置く「平置き(じかおき)」ではなく、スチール製のラックや棚を導入することも、荷重管理において有効な手段です。

ラックを使用するメリットは、荷物の重量をラックの複数の支柱を通して、点として床に伝えることができる点にあります。これにより、荷物全体の重量がラックの設置面積全体に分散される形になります。特に、パレット単位で保管する「パレットラック」や、重量物に対応した「重量ラック」は、荷重を効率的に分散させるように設計されています。

ただし、ラックの利用には注意点もあります。

- ラック自体の重量: ラックそのものにもかなりの重量があります。保管する荷物の重量に、設置するラック全ての自重を加えた合計重量が、フロア全体の総積載可能重量を超えないように計算する必要があります。

- 支柱下の集中荷重: 荷重はラックの脚部(ベースプレート)に集中します。特に重量ラックを設置する場合は、この集中荷重によって床を傷つけたり、突き抜いたりするリスクがないか、事前に確認が必要です。場合によっては、次に紹介する敷板との併用が推奨されます。

- ラックの配置計画: ラックの配置も、前述の通り、建物の梁や柱の位置を考慮して計画することが望ましいです。梁の上にラックの支柱が来るように配置すると、より安全に荷重を支えることができます。

ラックの導入は、空間を立体的に活用して保管効率を上げつつ、荷重を管理しやすくする有効な手段ですが、導入前に綿密な重量計算とレイアウト計画が不可欠です。

敷板(鉄板など)を敷いて圧力を下げる

工作機械の脚部や、ラックの支柱下など、特定の狭い箇所に極端に大きな荷重(集中荷重)がかかる場合に有効なのが、敷板(しきいた)を使用する方法です。

これは、荷重がかかる部分の下に、厚い鉄板や合板、ゴムマットなどを敷くことで、荷重がかかる面積を人為的に広げ、単位面積あたりの圧力(面圧)を低減させることを目的としています。パスカルの原理(圧力 = 力 ÷ 面積)に基づき、面積(分母)を大きくすれば、圧力(計算結果)は小さくなります。

例えば、重量2トンの機械の脚部が床に与える圧力が大きすぎる場合、その下に厚さ20mm程度の大きな鉄板を敷くことで、圧力を鉄板の面積全体に分散させ、床がパンチング破壊(突き抜け)を起こすのを防ぎます。

ただし、この対策には重大な注意点があります。敷板はあくまで「局所的な圧力を下げる」ためのものであり、「部屋全体の床荷重性能を上げる」ものではありません。敷板を使ったからといって、その部屋に置いて良い荷物の総重量が増えるわけではないのです。フロア全体として床荷重を超過している状態を解決するものではないことを、絶対に誤解してはいけません。集中荷重が問題となる特定のケースでのみ有効な対策と考えるべきです。

床の補強工事を行う(要相談)

最も根本的な解決策は、床そのものを補強する工事を行うことです。例えば、床スラブの下に鉄骨の梁を追加で設置したり、カーボンのシートを貼り付けて補強したりする方法があります。

しかし、この方法は賃貸物件である貸倉庫においては、非常にハードルが高いと言わざるを得ません。

- 貸主の許可が必須: 建物の構造に手を入れることになるため、必ず貸主(オーナー)の書面による承諾が必要です。無断で工事を行うことは絶対にできません。

- 高額な費用負担: 工事にかかる費用は、原則として借主の負担となります。補強工事は専門的な技術を要するため、数百万円以上の高額な費用がかかることも珍しくありません。

- 原状回復義務: 賃貸借契約を終了して退去する際には、借主の費用で補強した部分を撤去し、建物を借りた当初の状態に戻す「原状回復」を求められるのが一般的です。

これらの条件を考えると、床の補強工事は、よほど長期間の契約が見込める場合や、その物件でなければならない特殊な事情がある場合に限られる、最終手段と言えるでしょう。多くの場合、補強工事の費用をかけるよりも、最初から必要な床荷重を満たした別の物件を探す方が、はるかに現実的で経済的です。

契約前に!床荷重とあわせて確認したいポイント

貸倉庫選びにおいて、床荷重は最重要項目の一つですが、それだけで契約を決めてしまうのは早計です。実際の倉庫運営をスムーズに行うためには、床荷重と密接に関連する、いくつかの周辺要素もあわせて確認しておく必要があります。これらのポイントを見落とすと、せっかく床荷重の条件をクリアした物件でも、「使いにくい」「想定外のコストがかかる」といった問題が発生しかねません。

フォークリフトの使用可否と走行ルート

倉庫内での荷役作業にフォークリフトは不可欠な存在ですが、その利用には床荷重の観点から細心の注意が必要です。

まず確認すべきは、「フォークリフト本体の重量+最大積載量」が、倉庫の床荷重を超えないかという点です。フォークリフトは、荷物を持ち上げた際の安定性を保つために、車体後部に重り(カウンターウェイト)が搭載されており、見た目以上に重い乗り物です。

例えば、最大荷重2.5トンの一般的なエンジン式カウンターフォークリフトの場合、車両自体の重量(自重)は3.5トン~4.0トンにもなります。このフォークリフトが2.5トンの荷物を持ち上げている状態では、合計で6.0トン~6.5トンもの重量が床にかかることになります。この重量が、フォークリフトのタイヤの接地面積という非常に狭い範囲に集中するため、床には大きな負荷がかかります。

そのため、契約前には以下の点を確認しましょう。

- 使用予定のフォークリフトのスペック(自重と最大積載量)を伝え、床荷重的に問題ないかを貸主や不動産会社に確認する。

- 2階以上のフロアで利用する場合は、荷物用エレベーターの耐荷重とサイズが、使用するフォークリフトに対応しているか。

- スロープ(車路)がある倉庫の場合、そのスロープ部分の床荷重も確認が必要です。走行中は加速や減速による負荷もかかるため、平坦なフロア以上に強度が求められる場合があります。

- 物件によっては、床材保護や安全上の理由から、フォークリフトの種類(例:バッテリー式のみ可)が指定されていたり、そもそも使用が禁止されていたりするケースもあります。

フォークリフトを円滑かつ安全に利用できる環境が整っているかは、作業効率に直結する重要な確認事項です。

天井の高さ

床荷重と並んで、保管効率を大きく左右するのが「天井の高さ」です。特に、ラックを使用して荷物を立体的に保管する場合、天井高は非常に重要になります。

確認すべきなのは、単なる床から天井までの高さではなく「有効天井高(ゆうこうてんじょうだか)」です。これは、天井から突き出している梁、照明器具、空調のダクト、スプリンクラーヘッドといった障害物の最も低い部分から、床面までの実際に利用可能な高さを指します。

例えば、「天井高6.0m」と記載されていても、5.5mの高さに大きな梁が通っていれば、有効天井高は5.5mとなり、設置できるラックの高さもそれに制限されます。

また、消防法に関する規定も忘れてはなりません。自動火災報知設備の感知器やスプリンクラー設備が設置されている場合、その散水や感知を妨げないように、荷物やラックの上端から、スプリンクラーヘッドの下端まで一定の距離(通常は40cm~50cm以上)を離す必要があります。

保管したい荷物の高さや、導入予定のラックの高さを事前に把握し、有効天井高と消防法の規定をクリアできるか、メジャーを持参して内見時に実測することが不可欠です。

搬入経路の広さや形状

倉庫内の床荷重や天井高が理想的でも、そこへたどり着くまでの「搬入経路」に問題があれば、宝の持ち腐れとなってしまいます。契約してから「大型トラックが入れない」「荷物がエレベーターに乗らない」といった事態に陥らないよう、入念な確認が必要です。

チェックすべきポイントは多岐にわたります。

- 前面道路の幅員: 倉庫に面した道路の幅は十分か。大型トラック(10t車など)が通行したり、切り返したりするスペースはあるか。時間帯による交通規制などはないか。

- 敷地内の動線: 門扉からトラックバースまでの通路は広いか。他のテナントの車両と錯綜することなく、スムーズに接車できるか。

- トラックバース(プラットフォーム): バースの数や高さ、形状は自社の利用形態に合っているか。雨天時に荷物が濡れないよう、大きな庇(ひさし)はついているか。

- 建物の出入口・通路: 搬入する荷物や台車が問題なく通れる幅と高さが確保されているか。特に、L字に曲がる通路などは注意が必要です。

- エレベーター・垂直搬送機: 2階以上のフロアを利用する場合、荷物用エレベーターや垂直搬送機の有無、サイズ(間口、奥行、高さ)、そして耐荷重は必ず確認します。フォークリフトごと乗り入れる場合は、その総重量に対応できるスペックが必要です。

これらの搬入経路に関する確認は、図面を見るだけでは不十分です。必ず現地に足を運び、自社の荷物や車両を想定しながら、一連の動線をシミュレーションしてみることが、後悔しない倉庫選びの鍵となります。

まとめ:最適な貸倉庫選びは正確な床荷重の確認から

本記事では、貸倉庫を選定する上で極めて重要な要素である「床荷重」について、その基本的な意味から法的基準、確認方法、そして関連する注意点までを多角的に解説してきました。

貸倉庫の床荷重(積載荷重)は、その床が安全に耐えられる重さの上限を示す、コンプライアンスと安全管理の根幹をなす指標です。この数値を無視した過積載は、床のたわみやひび割れといった物的損害に留まらず、最悪の場合は床が崩落し人命に関わる大事故を引き起こす、極めて危険な行為です。

最適な貸倉庫を選ぶためのプロセスは、まず自社が取り扱う荷物の種類、重量、保管方法(平置き、ラック利用、段積みなど)を正確に把握することから始まります。その上で、軽量物であれば300~500kg/㎡、飲料や紙類などの中量物であれば1,000~1,500kg/㎡、機械などの重量物であれば1,500kg/㎡以上といった目安を参考に、必要な床荷重のスペックを定めます。

物件の床荷重を確認する際は、不動産会社からの口頭での説明だけに頼るのではなく、建築確認済証や設計図書といった公的な書類で裏付けを取ることが最も確実です。これらの書類の確認が、後のトラブルを未然に防ぎ、安心して事業を行うための礎となります。

また、床荷重の数値だけでなく、それが1階の土間床なのか、2階以上のフロアなのかによって、その意味合いは大きく異なります。重量物の扱いや高密度な保管には1階土間床が、荷役効率を重視する場合は2階以上の高床式フロアが適しているなど、構造の特性を理解することも重要です。

そして最後に、床荷重という一点だけに注目するのではなく、フォークリフトの使用条件、有効天井高、搬入経路の確保といった、倉庫運営全体の流れを視野に入れた総合的な物件評価が不可欠です。これらの要素が一体となって、初めて「自社にとって最適な倉庫」と言えるのです。

貸倉庫は、企業の物流戦略を支える重要なインフラです。この記事で得た知識を活用し、正確な床荷重の確認を徹底することで、安全で、効率的で、持続可能な事業運営の基盤を築いてください。