事業の拡大に伴い、商品在庫や資材の保管場所に悩んでいませんか。ECサイトの物量が増えて自宅やオフィスが手狭になった、新たなプロジェクトで一時的に資材を置くスペースが必要になったなど、多くの企業が保管スペースの課題に直面します。その解決策として注目されるのが「貸倉庫」です。

しかし、いざ貸倉庫を探そうとしても、「どこで探せばいいのか分からない」「トランクルームと何が違うの?」「契約時に注意すべき点は?」といった疑問が次々と湧き出てくるのではないでしょうか。

この記事では、貸倉庫の基本的な知識から、具体的な探し方、物件選びで失敗しないためのチェックポイント、契約までの流れ、費用、注意点までを網羅的に解説します。さらに、数ある情報サイトの中から、目的や規模に応じて使い分けたい最新の貸倉庫情報サイト5選を厳選してご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社のニーズに最適な貸倉庫を見つけ、スムーズに契約を進めるための知識が身につき、事業をさらに加速させるための最適な保管環境を手に入れることができるでしょう。

目次

貸倉庫とは

貸倉庫とは、その名の通り、企業や個人事業主が事業目的で荷物や商品を保管するために借りる倉庫スペースを指します。単にモノを置くだけでなく、企業の物流戦略における重要な拠点として機能するケースも少なくありません。

例えば、以下のような多様な用途で活用されています。

- ECサイトの商品在庫保管・発送拠点

- 製造業における原材料や製品の一時保管

- 建設業における資材や機材の保管場所

- 小売店の過剰在庫や季節商品の保管

- オフィスで保管しきれない重要書類や什器の保管

- イベントや展示会で使用する機材・備品の一時保管

このように、貸倉庫は企業の成長や事業内容の変化に柔軟に対応するための不可欠なインフラとなっています。特に近年では、EC市場の拡大を背景に、商品の保管だけでなく、ピッキング、梱包、発送といった一連の物流業務を行うための拠点(物流倉庫)としての需要が急速に高まっています。

貸倉庫は、数坪程度の小規模なスペースから、数千坪を超える大規模な物流センターまで、その規模や設備は多岐にわたります。そのため、自社の事業規模や取り扱う商材、将来の事業計画に合わせて、最適な物件を選ぶことが重要です.

トランクルームとの違い

貸倉庫と混同されやすいサービスに「トランクルーム」があります。どちらも「スペースを借りて荷物を保管する」という点は共通していますが、その性質は大きく異なります。両者の違いを理解することは、自社にとって最適なサービスを選択する上で非常に重要です。

主な違いは、「契約形態」とそれに伴う「管理責任の所在」にあります。貸倉庫は「賃貸借契約」を結ぶのに対し、トランクルームは「寄託契約」を結ぶのが一般的です。

| 比較項目 | 貸倉庫 | トランクルーム |

|---|---|---|

| 契約形態 | 賃貸借契約(不動産契約) | 寄託契約(物品の保管を委託する契約) |

| 適用される法律 | 借地借家法 | 倉庫業法、商法 |

| 主な利用目的 | 事業用(在庫、資材、書類など) | 個人用(家財、趣味の品など)が中心 |

| 管理責任の所在 | 利用者(借主) | 運営会社(受託者) |

| スペースへのアクセス | 原則として24時間365日自由に出入り可能 | 運営会社の営業時間内に限られる場合がある |

| 保管物への保険 | 利用者自身で火災保険等に加入する必要がある | 契約に保険が含まれている場合が多い |

| 利用の自由度 | 高い(棚の設置、軽作業などが可能) | 低い(単なる保管のみに制限されることが多い) |

貸倉庫(賃貸借契約)の特徴

貸倉庫は、アパートやオフィスを借りるのと同じ「賃貸借契約」に基づきます。これは、「スペース(空間)そのものを借りる」契約です。そのため、借主は契約範囲内において、そのスペースを比較的自由に利用できます。

- メリット: 24時間いつでも荷物の出し入れができたり、倉庫内で棚を設置したり、商品のピッキングや梱包といった軽作業を行ったりすることが可能です。事業活動の拠点として、柔軟な活用ができます。

- デメリット: 保管している荷物(在庫商品など)の管理責任は、すべて借主が負います。万が一、火災や盗難で荷物が損害を受けても、貸主は原則として責任を負いません。そのため、借主自身で火災保険や動産総合保険に加入する必要があります。

トランクルーム(寄託契約)の特徴

一方、トランクルームは「寄託契約」が基本です。これは、「荷物を預ける(保管を委託する)」契約であり、スペースではなく「保管サービス」を購入するイメージです。

- メリット: 荷物の管理責任は運営会社にあります。そのため、万が一の際には運営会社が加入している保険によって補償を受けられる場合があります。セキュリティ体制も整っていることが多く、安心して荷物を預けられます。

- デメリット: 荷物の出し入れが運営会社の営業時間内に限られたり、倉庫内での作業が禁止されていたりするなど、利用の自由度は貸倉庫に比べて低くなります。あくまで「荷物を預かってもらう」ことが主目的であり、事業拠点としての活用には向きません。

どちらを選ぶべきか?

結論として、事業目的で在庫管理や物流作業を行いたいのであれば、利用の自由度が高い「貸倉庫」が適しています。 一方で、単に利用頻度の低い書類や備品を安全に保管したいだけであれば、「トランクルーム」も選択肢の一つとなり得ます。自社の利用目的を明確にし、契約形態の違いを正しく理解した上で、最適なサービスを選ぶことが重要です。

貸倉庫の主な種類

貸倉庫は、保管する物品の種類や管理方法によって、いくつかの種類に分類されます。倉庫業法に基づく分類と、温度管理の有無による分類が代表的です。自社が取り扱う商材に合った種類の倉庫を選ぶことが、品質維持やコスト効率の観点から非常に重要になります。

用途による分類

倉庫業法では、倉庫をその構造や設備に応じていくつかの種類に分類しています。ここでは、事業で利用されることの多い代表的な倉庫について解説します。

普通倉庫

普通倉庫は、農業、鉱業(金属、石炭などを除く)、製造業の物品など、多種多様な物品を保管するための最も一般的な倉庫です。私たちの身の回りのほとんどの製品は、この普通倉庫で保管されているといっても過言ではありません。普通倉庫はさらに、建物の構造や防火・耐火性能などによって以下のように細かく分類されます。

- 一類倉庫: 最も厳しい基準をクリアした倉庫です。耐火性能、防火性能、防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐震性能などを備え、防犯設備や防火区画の設置も義務付けられています。そのため、湿気や温度変化に弱い繊維製品、紙・パルプ、食品、電化製品など、あらゆる物品の保管に適しています。 近年建設されている大規模な物流施設の多くがこの一類倉庫に該当します。

- 二類倉庫: 一類倉庫ほどの設備基準は求められませんが、耐火性能または防火性能は必要です。一類倉庫で保管できる物品のうち、湿気や温度変化の影響を受けにくい地金、セメント、肥料、塩、車両などを保管できます。比較的規制が緩やかなため、賃料も一類倉庫に比べて安価な傾向があります。

- 三類倉庫: 耐火・防火性能の要件がなく、防湿・防水性能なども求められません。そのため、ガラス製品や陶磁器など、湿気や温度変化、火災による影響を受けにくい物品の保管に限定されます。昔ながらの平屋建て倉庫などがこれに該当することがあります。

- 野積倉庫(のづみそうこ): 柵や塀で囲まれた屋外のスペースで、雨風にさらされても品質が劣化しない物品を保管します。例えば、鉱石、木材、石材、車両、コンテナなどが対象です。

- 貯蔵槽倉庫(ちょぞうそうそうこ): サイロやタンクのような形状の倉庫で、小麦、大豆、トウモロコシといったばら状の貨物や、糖蜜などの液体状の貨物を保管します。

自社が保管したい物品がどのカテゴリーに属するのかを把握し、それに適したクラスの倉庫を選ぶことが、コンプライアンス遵守と品質管理の第一歩となります。

水面倉庫

水面倉庫は、その名の通り、海や川などの水面を利用して物品を保管する倉庫です。主に、原木などの水に浮かべて保管できる物品が対象となります。水面を堰(せき)などで区画して使用します。非常に特殊な用途の倉庫であり、一般的な事業で利用する機会はほとんどありません。

温度帯による分類

食品や医薬品、化学製品など、デリケートな温度管理が必要な物品を保管するためには、温度帯で管理された特殊な倉庫が必要です。これらの倉庫は、設定された温度によって「冷蔵倉庫」と「冷凍倉庫」に大別されます。

冷蔵・冷凍倉庫

冷蔵・冷凍倉庫は、断熱材や冷凍機を備え、倉庫内の温度を一定に保つことができる施設です。保管する物品の特性に合わせて、適切な温度帯の倉庫を選ぶ必要があります。

| 温度帯クラス | 温度範囲 | 主な保管品目 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| C3級(冷蔵) | 10℃以下 ~ -2℃未満 | 野菜、果物、卵、乳製品、米など | 日配品や青果物の鮮度を保つための一般的な冷蔵温度帯。 |

| C2級(冷蔵) | -2℃以下 ~ -10℃未満 | – | チルド品など、凍結させずに低温で保管する物品に利用。 |

| C1級(冷蔵) | -10℃以下 ~ -20℃未満 | 精肉、鮮魚など | 肉や魚の鮮度を長期間維持するための温度帯。「パーシャル」や「チルド」と呼ばれる領域。 |

| F1級(冷凍) | -20℃以下 ~ -30℃未満 | 冷凍食品(一般)、アイスクリーム類 | 一般的な家庭用冷凍庫とほぼ同じ温度帯で、多くの冷凍食品の保管に適している。 |

| F2級(冷凍) | -30℃以下 ~ -40℃未満 | 冷凍マグロなど(長期保管) | 微生物の活動をほぼ停止させ、食品の品質を長期間維持できる。 |

| F3級(冷凍) | -40℃以下 ~ -50℃未満 | 高度な冷凍技術が必要な水産物など | 特殊な冷凍品や、超低温での保管が求められる場合に利用。 |

| F4級(超冷凍) | -50℃以下 | 医療用の検体、特殊な化学薬品など | 超低温での保管が必要な極めてデリケートな物品に使用される。 |

冷蔵・冷凍倉庫を選ぶ際の注意点

- コスト: 冷蔵・冷凍倉庫は、常温倉庫に比べて建設コストや光熱費が高くなるため、賃料も高額になる傾向があります。必要な温度帯を過不足なく選ぶことがコスト最適化につながります。

- 外気の影響: 搬入出口の開閉時に外気が流入し、庫内の温度が上昇(「温度ロス」)することがあります。ドックシェルター(トラックと倉庫の隙間を埋める設備)の有無など、温度ロスを防ぐための設備も確認しましょう。

- 結露対策: 内外の温度差によって結露が発生し、商品や梱包材にダメージを与える可能性があります。換気設備や除湿設備の有無も重要なチェックポイントです。

自社の商材に最適な倉庫の種類を正しく理解し、物件探しに臨むことが、事業の安定運営と成長の基盤となります。

貸倉庫の探し方

自社のニーズに合った貸倉庫を見つけるためには、どのような探し方があるのでしょうか。ここでは、代表的な4つの方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。複数の方法を組み合わせることで、より効率的に理想の物件に出会える可能性が高まります。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 不動産ポータルサイト | ・手軽に検索できる ・情報量が多い ・全国の物件を網羅 |

・事業用物件が少ない ・専門的な情報が不足 ・条件検索がしにくい |

・小規模な倉庫を探している ・まずは相場観を知りたい |

| 貸倉庫専門の検索サイト | ・専門性が高く情報が詳細 ・事業用の検索条件が充実 ・非公開物件が見つかることも |

・サイトによって掲載エリアに偏り ・ある程度の専門知識が必要 |

・本格的な物流拠点を求めている ・特定の設備条件がある |

| 不動産会社の公式サイト | ・独自の情報や非公開物件 ・会社の専門性や強みがわかる ・直接相談しやすい |

・複数のサイトを巡回する必要がある ・情報量が限られる場合がある |

・特定のエリアで探している ・信頼できる会社を探したい |

| 不動産会社に直接相談 | ・希望に最適な物件を提案 ・非公開物件の情報が得やすい ・交渉などを代行してくれる |

・会社選びが重要になる ・担当者との相性も影響する |

・希望条件が明確 ・時間がない、プロに任せたい |

不動産ポータルサイトで探す

SUUMOやアットホームといった、一般の住宅探しでよく利用される不動産ポータルサイトでも、貸倉庫を探すことは可能です。「貸店舗・事務所」や「事業用不動産」のカテゴリーから、「倉庫」を選択して検索します。

- メリット:

- 手軽さと情報量: 普段から使い慣れたインターフェースで、いつでもどこでも気軽に物件情報を閲覧できます。全国の物件情報が掲載されているため、大まかな相場観を掴むのにも役立ちます。

- デメリット:

- 専門性の低さ: 掲載されている情報の多くは住居や店舗が中心であり、貸倉庫の物件数は専門サイトに比べて少ない傾向があります。また、床荷重や天井高、ドックレベラーの有無といった、事業用として重要なスペック情報が掲載されていないことも多く、詳細を確認するためには結局、取扱いの不動産会社に問い合わせる必要があります。

この方法は、比較的規模が小さく、特殊な設備を必要としない倉庫を探している場合や、まずは市場にどのような物件が出ているのかをざっくりと把握したいという初期段階に適しています。

貸倉庫専門の検索サイトで探す

貸倉庫や工場、物流施設といった事業用不動産に特化した専門の検索サイトを利用する方法です。これは、本格的な貸倉庫探しにおいて最も効率的な方法の一つと言えるでしょう。

- メリット:

- 専門性と詳細な情報: 掲載されている物件はすべて事業用であるため、情報に無駄がありません。「天井高」「床荷重」「クレーンの有無」「冷凍・冷蔵設備」といった、事業用途に特化した詳細な条件で物件を絞り込めるのが最大の強みです。物件の写真も豊富で、図面が掲載されていることも多いため、問い合わせ前に多くの情報を得られます。

- デメリット:

- エリアの偏り: サイトによっては、首都圏や大都市圏の物件が中心で、地方の物件情報が少ない場合があります。複数の専門サイトを併用することで、このデメリットはカバーできます。

EC事業の拡大に伴う物流拠点の確保や、製造業における大規模な保管・作業スペースを探しているなど、明確な目的と必要なスペックがある場合には、専門サイトの活用が不可欠です。

不動産会社の公式サイトで探す

事業用不動産を専門に扱う不動産会社のウェブサイトを直接訪れて探す方法です。特に、地域に根差した不動産会社や、物流不動産に強みを持つ会社などは、独自の物件情報を持っていることがあります。

- メリット:

- 独自情報と非公開物件: ポータルサイトや専門サイトには掲載されていない、いわゆる「非公開物件」や「未公開物件」に出会える可能性があります。これは、貸主の意向で大々的に募集をかけたくない物件や、まだ情報が整理されていない最新の物件などです。また、その会社の得意なエリアや物件種別といった専門性を把握することもできます。

- デメリット:

- 手間がかかる: 複数の会社のサイトを一つひとつチェックする必要があるため、手間と時間がかかります。まずは自社が倉庫を探しているエリアで「貸倉庫 〇〇(地域名) 不動産」などと検索し、有力な不動産会社をいくつかリストアップするところから始めると良いでしょう。

特定のエリアで集中的に探したい場合や、信頼できるパートナーとなる不動産会社を見つけたい場合に有効な方法です。

不動産会社に直接相談する

物件サイトで探すだけでなく、事業用不動産を扱う不動産会社に直接連絡を取り、希望条件を伝えて物件を探してもらう方法です。これは、希望条件が明確であるほど、また、時間的な制約がある場合に非常に有効です。

- メリット:

- 最適な提案と交渉力: プロの視点から、自社のニーズに合った最適な物件を提案してもらえます。市場に出ていない非公開物件の情報を提供してくれることも少なくありません。また、賃料や契約条件の交渉など、専門知識が必要なプロセスを代行してくれるため、非常に心強い存在となります。

- デメリット:

- 会社選びの重要性: どの不動産会社に相談するかが、結果を大きく左右します。貸倉庫に関する専門知識や実績が豊富で、親身に相談に乗ってくれる会社を選ぶことが重要です。また、担当者との相性も無視できません。

「こんな用途で、このくらいの広さの倉庫を、このエリアで、予算〇〇円くらいで探している」といった具体的な要望を伝えることで、不動産会社はスムーズに物件探しを進めることができます。複数の会社に相談し、その対応や提案内容を比較検討するのも良いでしょう。

最新の貸倉庫情報サイト5選

数ある貸倉庫情報サイトの中から、物件数、専門性、使いやすさなどの観点から、特におすすめのサイトを5つ厳選して紹介します。それぞれのサイトに特徴があるため、自社の目的や規模に合わせて使い分けるのが賢い活用法です。

| サイト名 | 主な特徴 | 掲載物件の種類 | 得意なエリア | おすすめのユーザー |

|---|---|---|---|---|

| ① e-sohko | 業界最大級の物件数と情報量。物流不動産のプロによるコンサルティングも提供。 | 小規模倉庫から大規模物流センターまで多岐にわたる。 | 全国(特に首都圏に強い) | 規模を問わず、専門的な相談をしたい全ての企業。 |

| ② アットホーム | 圧倒的な知名度と全国を網羅する情報網。住居や店舗も探せる総合力。 | 小~中規模倉庫、居抜き物件などが中心。 | 全国 | 地方で探している、小規模な倉庫を初めて探す個人事業主など。 |

| ③ SUUMO | 使いやすいインターフェースと豊富な写真。直感的な物件探しが可能。 | 小~中規模倉庫、事務所付き倉庫など。 | 全国(都市部が中心) | ITリテラシーが高く、視覚的な情報で判断したいユーザー。 |

| ④ LOGI SQUARE | 大規模・高機能な物流施設に特化。詳細なスペック検索が強み。 | 大規模物流施設(マルチテナント型、BTS型)。 | 全国の主要物流拠点(首都圏、関西圏、中京圏など) | EC事業者、3PL事業者、本格的な物流拠点を求める企業。 |

| ⑤ CBRE | 世界的な事業用不動産サービス会社。グローバルな知見と非公開情報が豊富。 | 大規模物流施設、グローバル企業のニーズに対応する物件。 | 全国、グローバル | 大手企業、外資系企業、戦略的な不動産活用を検討する企業。 |

① e-sohko

e-sohko(イーソーコ)は、物流不動産に特化したポータルサイトとして、業界でも最大級の物件数と情報量を誇ります。 倉庫を「探す」だけでなく、「貸す」「建てる」「投資する」といった、物流不動産に関するあらゆるニーズに応えるサービスを展開しているのが特徴です。

(参照:イーソーコ株式会社公式サイト)

- 強み・特徴:

- 圧倒的な情報量: 全国各地の小規模な倉庫から数千坪を超える大規模な物流センターまで、幅広い物件が掲載されています。

- 専門性の高さ: 物流不動産のプロフェッショナルが運営しているため、物件情報だけでなく、物流改善に関するコラムやマーケット情報など、役立つコンテンツが豊富です。

- コンサルティングサービス: 単なる物件仲介に留まらず、企業の物流戦略に基づいた最適な不動産の提案や、物流システムの構築支援といったコンサルティングも行っています。

- おすすめのユーザー:

- 初めて貸倉庫を探す企業から、物流戦略の見直しを考えている大手企業まで、規模や業種を問わず全てのユーザーにおすすめできます。

- 特に、「自社の事業に最適な倉庫が分からない」「物流コストを削減したい」といった課題を抱えている場合、専門的なアドバイスを受けられるe-sohkoは非常に心強いパートナーとなるでしょう。

② アットホーム

アットホームは、住居探しでおなじみの総合不動産ポータルサイトですが、「事業用」のカテゴリーにも多くの貸倉庫情報が掲載されています。全国を網羅するその情報ネットワークは、貸倉庫探しにおいても大きな強みとなります。

(参照:アットホーム株式会社公式サイト)

- 強み・特徴:

- 全国をカバーする情報網: 都市部だけでなく、地方の物件情報も豊富に掲載されています。地元の不動産会社が加盟していることが多く、掘り出し物の物件が見つかる可能性もあります。

- 多様な物件種別: 倉庫だけでなく、店舗や事務所、工場なども同じプラットフォームで探せるため、「事務所付きの倉庫」や「店舗としても使える倉庫」といった複合的なニーズにも対応しやすいです。

- おすすめのユーザー:

- 地方で貸倉庫を探している企業や個人事業主。

- 比較的規模が小さく、特殊な設備を必要としない倉庫を探している場合。

- まずは幅広い物件情報の中から、自社のエリアの相場観を知りたいという方にも適しています。

③ SUUMO

SUUMO(スーモ)もアットホームと並ぶ知名度を誇る総合不動産ポータルサイトです。洗練されたデザインと使いやすい検索機能が特徴で、直感的に物件を探すことができます。

(参照:株式会社リクルート SUUMO公式サイト)

- 強み・特徴:

- 優れたUI/UX: スマートフォンアプリの使いやすさにも定評があり、移動中などでも手軽に物件情報をチェックできます。写真やパノラマ画像が豊富な物件も多く、現地のイメージを掴みやすいです。

- 豊富な検索軸: エリアや沿線からの検索はもちろん、「駐車場2台以上」「1階」といった、住居探しで培われた細かいこだわり条件で絞り込めるのも魅力です。

- おすすめのユーザー:

- 視覚的な情報(写真や間取り図)を重視して、スピーディーに物件の当たりをつけたいユーザー。

- 普段からSUUMOを使い慣れている方であれば、同じ感覚でスムーズに貸倉庫探しを始められます。

④ LOGI SQUARE

LOGI SQUARE(ロジスクエア)は、物流不動産に特化した事業を展開する株式会社シーアールイーが運営する、大規模で高機能な物流施設専門の検索サイトです。

(参照:株式会社シーアールイー LOGI SQUARE公式サイト)

- 強み・特徴:

- 大規模物流施設に特化: 主に、複数のテナントが入居できる「マルチテナント型」や、特定の企業の要望に合わせて建設される「BTS型(Build to Suit)」の大型物流施設の情報が中心です。

- 詳細なスペック情報: 床荷重(t/㎡)、有効天井高(m)、バース(トラック接車部分)の形状や数、梁下有効高など、物流業務に不可欠な専門的なスペック情報が非常に詳しく掲載されています。

- 地図検索機能: 地図上で物件の位置関係や高速道路へのアクセスなどを視覚的に確認できる機能が充実しており、物流効率を重視する企業にとって非常に便利です。

- おすすめのユーザー:

- EC事業者や3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者など、本格的な物流網の構築を目指す企業。

- オートメーション化された最新の物流センターを探している企業。

⑤ CBRE

CBRE(シービーアールイー)は、世界最大級の事業用不動産サービス会社です。物件の仲介だけでなく、不動産に関するコンサルティング、市場調査、プロパティマネジメントなど、幅広いサービスを提供しています。CBREのサイトでは、同社が取り扱う質の高い物件情報や、専門的なマーケットレポートを閲覧できます。

(参照:シービーアールイー株式会社公式サイト)

- 強み・特徴:

- 質の高い物件情報と非公開案件: 大手デベロッパーが開発した最新の物流施設や、一般には公開されていない大型案件の情報を多数保有しています。

- グローバルなネットワーク: 世界中に拠点を持つCBREならではのネットワークを活かし、外資系企業の日本進出や、日系企業の海外展開に関連する不動産ニーズにも対応可能です。

- マーケットレポート: 定期的に発行される物流不動産市場に関する詳細な分析レポートは、業界動向を把握し、戦略的な意思決定を行う上で非常に有益です。

- おすすめのユーザー:

- 全国展開を行う大手企業や、グローバルなサプライチェーンを持つ外資系企業。

- 単なる物件探しだけでなく、不動産戦略全般に関する専門的なアドバイスを求める企業。

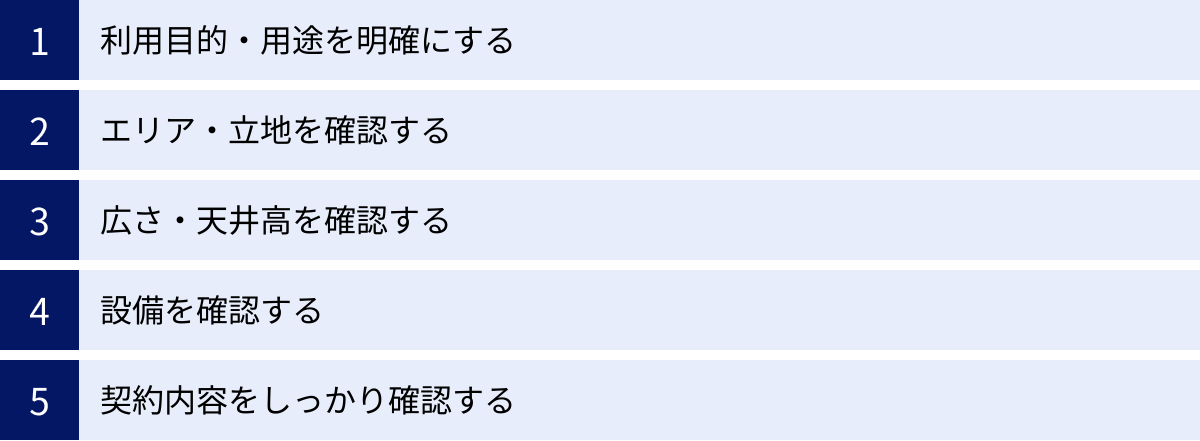

貸倉庫を探す際の5つのチェックポイント

理想の貸倉庫を見つけるためには、やみくもに探すのではなく、事前にチェックすべきポイントを明確にしておくことが成功の鍵となります。ここでは、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないための、重要な5つのチェックポイントを解説します。

① 利用目的・用途を明確にする

まず最初に、「その倉庫を何のために、どのように使うのか」を具体的に定義することが最も重要です。利用目的が曖昧なままでは、必要な広さや設備を判断できず、オーバースペックで無駄なコストを払ったり、逆に機能が足りずに業務に支障をきたしたりする原因になります。

- 何を保管するのか?: 商品、原材料、資材、書類など。その荷物の大きさ、重量、形状、特性(温度管理の要不要、壊れやすさなど)を把握します。

- どれくらいの量を保管するのか?: 保管する荷物の最大物量を想定します。パレット単位で保管する場合は、何パレット分必要なのかを計算します。将来的な物量の増加も見越しておくと良いでしょう。

- どのように使うのか?:

- 単なる保管場所として使う場合: 荷物の出し入れの頻度はどのくらいか。長期保管か、短期保管か。

- 作業スペースとして使う場合: ピッキング、検品、梱包、ラベル貼りなどの作業を行うか。そのための作業スペースや人員の動線を確保できるか。フォークリフトなどのマテハン機器を使用するか。

- 発送拠点として使う場合: 1日に何台のトラックが出入りするのか。大型トラックか、小型トラックか。

これらの利用目的を具体的にリストアップすることで、後述するエリア、広さ、設備といった条件が自ずと明確になっていきます。

② エリア・立地を確認する

倉庫の立地は、物流コストや業務効率、さらには従業員の働きやすさに直結する重要な要素です。複数の視点から慎重に検討する必要があります。

- 交通アクセス:

- 主要幹線道路・高速道路へのアクセス: 荷物の輸送効率を大きく左右します。特に、高速道路のインターチェンジからの距離は重要な指標です。インターから近いほど、輸送時間の短縮と燃料費の削減につながります。

- 前面道路の幅員: 倉庫に出入りするトラックのサイズ(4t、10tなど)に対して、前面道路の幅が十分にあるかを確認します。大型トラックが通行する場合、すれ違いが可能か、右左折時に支障がないかなどを、実際に現地で確認することが不可欠です。

- 周辺環境:

- 近隣への影響: 倉庫の運用では、トラックの走行音や荷役作業の音が発生します。周辺に住宅街がある場合は、早朝や深夜の作業が可能か、騒音に関する規制はないかなどを事前に確認する必要があります。

- ハザードマップの確認: 自治体が公開しているハザードマップで、洪水、津波、土砂災害などのリスクを確認しましょう。BCP(事業継続計画)の観点からも、災害リスクの低い立地を選ぶことが重要です。

- 労働力の確保:

- 公共交通機関からのアクセス: 倉庫で働く従業員の通勤のしやすさも考慮すべき点です。最寄り駅からの距離やバス路線の有無、従業員用の駐車場の確保が可能かなどを確認します。人手不足が深刻化する中、従業員が通勤しやすい立地であることは、人材確保の観点で大きなアドバンテージになります。

③ 広さ・天井高を確認する

物件資料に記載されている「坪数」や「面積(㎡)」だけを見て判断するのは危険です。実際に利用できる空間の広さを正しく把握するためには、「有効面積」と「天井高」の確認が欠かせません。

- 広さ(有効面積):

- 物件資料の面積には、柱や壁、階段、トイレなどのスペースも含まれている場合があります。実際に荷物を置いたり、作業したりできるスペースである「有効面積」がどれくらいあるかを確認しましょう。

- 保管する荷物の量だけでなく、フォークリフトが旋回するためのスペースや、作業員の通路、検品や梱包を行うための作業スペースも考慮して、必要な広さを見積もる必要があります。

- 天井高:

- 「有効天井高(梁下有効高)」の確認は非常に重要です。これは、床から、天井の最も低い部分(照明や梁など)までの高さを指します。

- ネステナーや保管ラックを設置する場合、その高さが有効天井高に収まるかを確認する必要があります。例えば、高さ1.5mのパレットを3段積むのであれば、最低でも4.5m以上の有効天井高が必要になります(パレットの出し入れに必要なクリアランスも考慮)。

- フォークリフトを使用する場合、マスト(荷物を昇降させる部分)を最大まで上げた時の高さが、有効天井高を超えないかも必ず確認しましょう。

④ 設備を確認する

倉庫の設備は、業務の生産性や安全性に直接影響します。自社のオペレーションにどのような設備が必要かを事前にリストアップし、内見時に一つひとつチェックしましょう。

- 床・搬入口関連:

- 床荷重: 床がどれくらいの重さに耐えられるかを示す数値です(例: 1.5t/㎡)。重量のある機械や、高く積み上げる荷物を保管する場合は、床荷重が十分にあるかを確認します。

- プラットフォーム・バース: トラックの荷台と倉庫の床面を同じ高さにするための設備です。プラットフォームの有無、高さ、トラックを接車できるバースの数を確認します。

- ドックレベラー: プラットフォームとトラック荷台の間の段差を解消する装置です。これにより、フォークリフトがスムーズに倉庫とトラックの間を行き来できるようになります。

- オーバースライダー/シャッター: 搬入口の扉の種類です。電動か手動か、開口部の幅や高さも確認します。

- 倉庫内設備:

- 空調設備: 温度や湿度の管理が必要な商品を扱う場合は、空調の有無と性能を確認します。

- 電源容量・コンセント: PCや電動工具、マテハン機器などを使用する場合、必要な電源容量が確保されているか、コンセントの位置と数は適切かを確認します。動力(三相200V)が必要な場合は特に注意が必要です。

- クレーン: 重量物の移動が必要な場合は、クレーンの有無、吊り上げ能力(トン数)を確認します。

- 昇降機: 2階建て以上の倉庫の場合、荷物用エレベーターや垂直搬送機の有無、積載荷重、サイズを確認します。

- その他:

- セキュリティ: 防犯カメラ、機械警備システムの有無など、セキュリティレベルを確認します。

- 駐車場・トラック待機場: 従業員用の駐車場や、荷待ちのトラックが待機できるスペースがあるかを確認します。

⑤ 契約内容をしっかり確認する

物件そのものだけでなく、契約書の内容を入念に確認することも、後々のトラブルを避けるために不可欠です。特に以下の点に注意しましょう。

- 賃料以外の費用: 月々の支払いには、賃料の他に共益費や管理費がかかるのが一般的です。これらの金額と、何が含まれているのか(水道光熱費、清掃費など)を明確に確認します。

- 契約期間と更新: 契約期間は何年か(通常2〜5年が多い)、更新は可能か、更新時に更新料は発生するかを確認します。

- 中途解約条項: 契約期間の途中で解約する場合の条件(解約予告期間、違約金の有無など)を確認しておきましょう。

- 原状回復義務の範囲: 退去時にどこまで元の状態に戻す必要があるのかは、トラブルになりやすいポイントです。契約時に、通常の使用による損耗(通常損耗)は貸主負担か借主負担か、借主が設置した設備の撤去義務など、原状回復の具体的な範囲を書面で明確にしておくことが重要です。

- 使用用途の制限: 契約書で定められた用途以外での使用はできません。倉庫内での作業内容(製造、加工作業など)に制限がないか、事前に確認しましょう。

これらのチェックポイントを一つひとつクリアしていくことで、自社の事業に本当にフィットした、満足のいく貸倉庫選びが実現します。

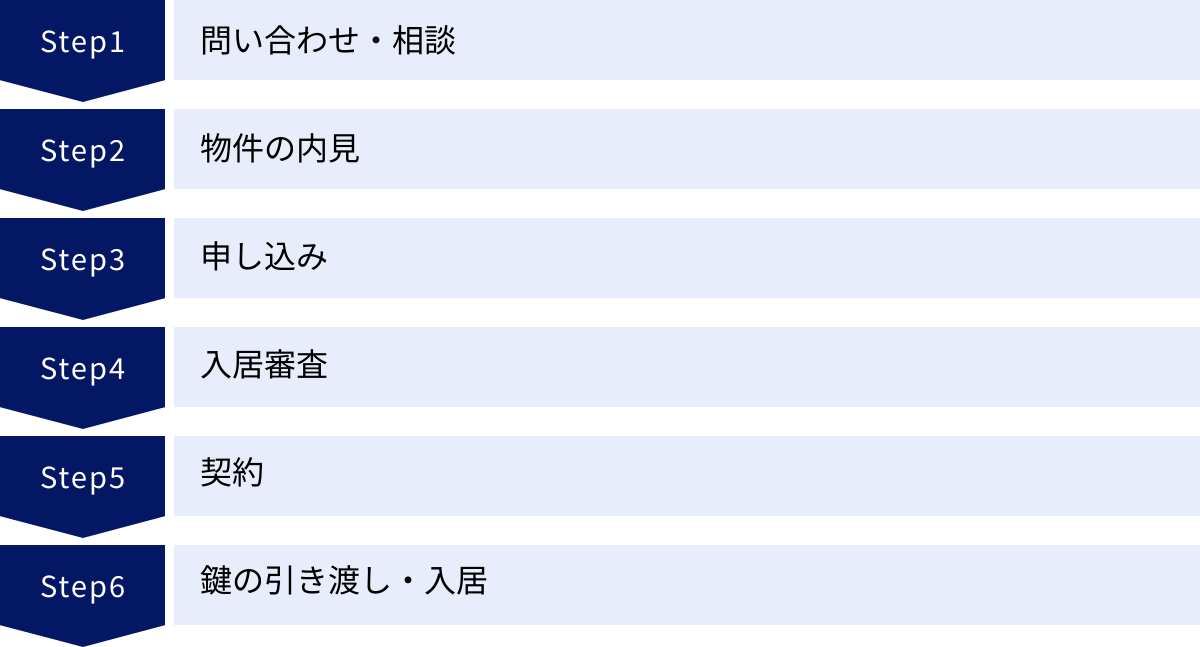

貸倉庫を借りるまでの6ステップ

貸倉庫探しを始めてから、実際に入居するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体的な流れを把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。一般的には、問い合わせから入居まで1〜3ヶ月程度の期間を見ておくと良いでしょう。

① 問い合わせ・相談

気になる物件が見つかったら、まずは物件情報サイトや不動産会社のウェブサイトを通じて問い合わせを行います。また、特定の物件に絞らず、不動産会社に直接出向いて希望条件を伝え、物件探しを依頼することも有効なスタート方法です。

この段階で、前述の「5つのチェックポイント」で整理した自社の希望条件(利用目的、エリア、広さ、設備、予算など)をできるだけ具体的に伝えることが、その後のプロセスを円滑に進めるための鍵となります。

② 物件の内見

不動産会社からいくつか物件の提案を受けたら、実際に現地を訪れて内見します。内見は、物件の状態を自分の目で確認する非常に重要な機会です。

- チェックリストの準備: 事前に作成したチェックリスト(広さ、天井高、床の状態、設備の動作確認、周辺環境など)を持参し、漏れなく確認しましょう。

- 写真や動画の撮影: 後で比較検討できるよう、メジャーを持参して寸法を測ったり、各所の写真や動画を撮影したりすることをおすすめします。

- 担当者への質問: 少しでも疑問に思った点は、その場で同行している不動産会社の担当者にすべて質問し、解消しておきましょう。例えば、「この壁に棚を取り付けても良いか」「隣のテナントはどのような事業を行っているか」など、具体的な質問をぶつけることが大切です。

③ 申し込み

内見の結果、借りたい物件が決まったら、不動産会社を通じて貸主(オーナー)に入居の申し込みを行います。「入居申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出します。

- 主な必要書類(法人の場合):

- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

- 会社案内やパンフレット

- 決算書(通常2〜3期分)

- 代表者の身分証明書のコピー

- 連帯保証人の関連書類(必要な場合)

これらの書類は、申し込みをスムーズに進めるために、事前に準備しておくと良いでしょう。

④ 入居審査

提出された申込書と書類に基づき、貸主による入居審査が行われます。審査では、主に以下の点がチェックされます。

- 事業内容: 社会的に問題のない事業か、倉庫の利用方法が適切か。

- 財務状況: 安定して賃料を支払う能力があるか。決算書の内容が重視されます。

- 連帯保証人: 会社の信用力が十分でない場合、代表者個人や保証会社が連帯保証人として求められることがあります。

審査にかかる期間は、通常数日〜1週間程度です。この審査を通過すれば、いよいよ契約へと進みます。

⑤ 契約

審査に通過したら、賃貸借契約を締結します。契約に先立ち、不動産会社(宅地建物取引士)から「重要事項説明」を受けます。これは、物件の権利関係や契約条件に関する非常に重要な説明ですので、内容をよく理解し、不明な点は必ず質問してください。

重要事項説明と契約書の内容に納得したら、署名・捺印を行います。同時に、後述する敷金や礼金、前払賃料といった初期費用を支払います。

⑥ 鍵の引き渡し・入居

契約手続きと初期費用の支払いが完了すると、契約開始日に物件の鍵が引き渡されます。鍵を受け取ったら、いよいよ入居開始です。

入居時には、貸主または不動産会社の立ち会いのもと、物件の現状(傷や汚れ、設備の不具合など)を確認し、写真などで記録を残しておくことを強くおすすめします。これは、退去時の原状回復トラブルを防ぐために非常に重要です。

貸倉庫を借りる際の費用

貸倉庫を借りる際には、月々の賃料だけでなく、契約時にまとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てるために、どのような費用が、どのくらいかかるのかを事前に把握しておきましょう。

初期費用

初期費用は、物件や契約内容によって異なりますが、一般的に月額賃料の6〜10ヶ月分程度が目安とされています。

| 費目 | 内容 | 相場(目安) |

|---|---|---|

| 敷金・保証金 | 賃料滞納や原状回復費用のための担保金。退去時に一部返還される。 | 賃料の3〜10ヶ月分 |

| 礼金 | 貸主に対して支払う謝礼金。返還されない。 | 賃料の0〜2ヶ月分 |

| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料。 | 賃料の1ヶ月分 + 消費税 |

| 前払賃料 | 入居する月の賃料(日割分)と翌月分の賃料。 | 賃料の1〜2ヶ月分 |

| 火災保険料 | 万が一の火災に備える保険。加入が義務付けられることが多い。 | 契約期間や補償内容による |

| 保証会社利用料 | 連帯保証人がいない場合に利用する保証会社への費用。 | 賃料の0.5〜1ヶ月分 |

敷金・保証金・礼金

- 敷金・保証金: これらは実質的に同じ性質のもので、借主が賃料を滞納した場合や、退去時の原状回復費用に充当される担保として、貸主に預けておくお金です。事業用物件の場合、居住用物件よりも高額になる傾向があり、賃料の3ヶ月分から、場合によっては10ヶ月分にもなることがあります。問題がなければ、原状回復費用などを差し引いた残額が退去時に返還されます。

- 礼金: 貸主への謝礼金として支払うもので、返還されることはありません。最近では礼金なしの物件も増えてきています。

月額費用

毎月継続的に発生する費用です。事業のランニングコストとして正確に把握しておく必要があります。

賃料

物件を使用するための対価として、毎月支払う基本的な費用です。賃料は「坪単価」で表示されることが多く、例えば「坪単価5,000円」の100坪の倉庫であれば、月額賃料は50万円となります。

- 共益費・管理費: 賃料とは別に、廊下やエレベーター、駐車場といった共用部分の維持管理のために支払う費用です。賃料に含まれている場合と、別途請求される場合があります。

- 消費税: 事業用の物件の賃料には、消費税が課税されます。

- その他: 上記の他に、駐車場代や看板使用料などが別途かかる場合もあります。

更新料

契約を更新する際に、貸主に対して支払う費用です。一般的には新賃料の1ヶ月分程度が相場ですが、契約によって異なります。契約時に更新料の有無と金額を必ず確認しておきましょう。

これらの費用に加えて、電気・水道・ガスといった水道光熱費や、インターネット回線の通信費も月々のランニングコストとして考慮する必要があります。

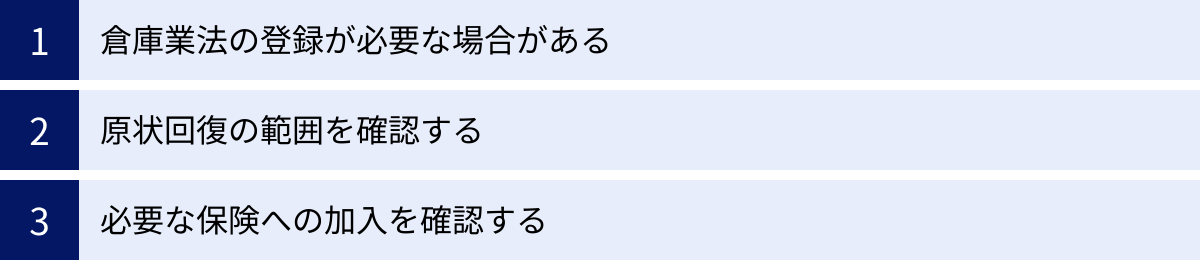

貸倉庫を借りる際の3つの注意点

貸倉庫の契約は、事業運営に大きな影響を与える重要な決定です。思わぬトラブルに巻き込まれたり、法令違反を犯してしまったりしないよう、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

① 倉庫業法の登録が必要な場合がある

これは、貸倉庫を利用する上で最も注意すべき法的なポイントの一つです。倉庫の利用方法によっては、「倉庫業法」に基づく登録が必要になる場合があります。

- 登録が不要なケース(自己利用):

- 自社で仕入れた商品や製品、原材料、資材などを自社の責任で保管する場合は、「自己の貨物の保管(自家用倉庫)」と見なされ、倉庫業の登録は不要です。一般的なメーカーや小売業、建設業などが自社の在庫を保管するケースはこれに該当します。

- 登録が必要なケース(営業倉庫):

- 他人の物品を有償で預かり、保管するサービスを行う場合は、「営業倉庫」と見なされ、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。これは、保管する物品に対して対価(保管料)を受け取る事業、いわゆる「倉庫業」を営む場合に適用されます。

- 例えば、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者として他社の物流業務を請け負う場合や、複数の企業から荷物を預かるシェアリング倉庫を運営する場合などがこれに該当します。

無登録で倉庫業を営んだ場合、法律により罰則(一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、またはその両方)が科される可能性があります。(参照:倉庫業法 第二十七条)

自社の倉庫利用がどちらのケースに該当するのかを正確に判断することが極めて重要です。もし他社の荷物を預かる可能性がある場合は、契約前に必ず専門家や管轄の運輸局に相談しましょう。

② 原状回復の範囲を確認する

原状回復とは、賃貸物件を退去する際に、借主の責任によって生じた損傷や変更を元の状態に戻す義務のことです。この「どこまで元に戻すか」という範囲の認識が貸主と借主で異なっていると、退去時に高額な費用を請求されるなど、深刻なトラブルに発展する可能性があります。

- トラブルになりやすい点:

- 通常損耗と特別損耗の区別: 時間の経過とともに自然に発生する劣化や、通常の使用で生じる軽微な損耗(通常損耗)は、原則として賃料に含まれており、貸主の負担とされています。一方、借主の故意・過失や通常とは言えない使用方法によって生じた損傷(特別損耗)は、借主の負担となります。この線引きが曖昧だとトラブルの原因になります。

- 借主が行った造作や変更: 業務のために壁を設置したり、床を塗装したり、特別な設備を取り付けたりした場合、それらを退去時に撤去する必要があるのか、それともそのまま残して良い(造作買取請求権の放棄)のかを明確にしておく必要があります。

- トラブルを防ぐために:

- 契約時に書面で明確化する: 契約書や覚書に、原状回復の具体的な範囲を明記してもらうことが最も重要です。どのような状態が「原状」なのか、通常損耗の取り扱いはどうなるのか、といった点を具体的に確認し、合意内容を書面に残しましょう。

- 入居時の状態を記録する: 前述の通り、入居時に物件の隅々まで写真や動画で撮影し、既存の傷や汚れを記録しておくことで、「これは入居前からあった損傷だ」と主張できる証拠になります。

③ 必要な保険への加入を確認する

万が一の事態に備え、適切な保険に加入しておくことは、事業を守る上で不可欠です。貸倉庫の契約では、通常、借主に火災保険への加入が義務付けられます。

- 火災保険(借家人賠償責任保険特約付き):

- 借主は、借りている倉庫に対して「善良なる管理者としての注意義務(善管注意義務)」を負っています。万が一、自らの過失(失火など)で倉庫に損害を与えてしまった場合、貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。

- 火災保険に付帯する「借家人賠償責任保険特約」は、このような貸主への賠償責任をカバーするためのものです。契約時には、この特約が付いていることを必ず確認しましょう。

- 動産総合保険:

- 火災保険は、あくまで「建物」に対する補償が主です。倉庫の中に保管している自社の在庫商品や設備、什器といった「動産」は、火災保険の対象外となる場合があります。

- 火災、落雷、水災、盗難など、さまざまなリスクから自社の財産である動産を守るためには、別途「動産総合保険」への加入を検討する必要があります。取り扱う商材が高価な場合は特に重要です。

- その他の保険:

- 事業活動に伴う第三者への損害賠償リスク(例:搬入作業中に通行人に怪我をさせた)に備える「施設賠償責任保険」なども、事業内容に応じて加入を検討すると良いでしょう。

どのような保険が必要かは、事業内容や取り扱う物品によって異なります。保険代理店や専門家に相談し、自社のリスクを漏れなくカバーできる保険プランを設計することが賢明です。

貸倉庫に関するよくある質問

ここでは、貸倉庫を探している方から多く寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

貸倉庫の賃料相場はどのくらいですか?

貸倉庫の賃料は、「エリア」「立地」「規模」「築年数」「設備」といった様々な要因によって大きく変動するため、「相場はいくら」と一概に言うことは非常に困難です。しかし、大まかな傾向を把握することは可能です。

- エリアによる違い:

- 首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉): 需要が最も高く、賃料も全国で最も高水準です。特に東京湾岸エリアや主要な高速道路IC周辺の大型物流施設では、坪単価6,000円〜8,000円以上になることも珍しくありません。

- 関西圏・中京圏: 首都圏に次いで需要が高く、賃料も高めです。大阪湾岸エリアや名古屋周辺では、坪単価4,000円〜6,000円程度が一つの目安となります。

- 地方都市: 地方の主要都市(福岡、仙台など)では、坪単価3,000円〜5,000円程度が中心価格帯となります。

- その他の地方: 上記以外の地方エリアでは、さらに賃料は下がる傾向にあります。

- 設備による違い:

- 常温倉庫: 最も標準的なタイプです。

- 冷蔵・冷凍倉庫: 温度管理のための設備コストや光熱費がかかるため、常温倉庫の1.5倍〜2倍以上の賃料になることが一般的です。

- 高機能な物流施設: ドックレベラーや垂直搬送機、十分なトラックバースを備えた最新の施設は、築年数が古い平屋建ての倉庫に比べて賃料が高くなります。

正確な相場を知るためには、本記事で紹介したような貸倉庫情報サイトで、希望するエリア・条件の物件を実際にいくつか検索してみるのが最も確実な方法です。

契約期間はどのくらいが一般的ですか?

貸倉庫の契約期間も物件によって様々ですが、一般的には2年間または3年間の「普通借家契約」が多く見られます。この契約は、借主が希望すれば原則として更新が可能です。

一方で、近年増加している大規模な物流施設では、5年〜10年といった長期の「定期借家契約」が結ばれるケースも増えています。定期借家契約は、契約期間の満了によって確定的に契約が終了し、自動的な更新はありません。再契約するためには、貸主と借主の双方の合意が必要となります。

- 普通借家契約: 借主の権利が強く保護されており、安定して長期間利用したい場合に適しています。

- 定期借家契約: 貸主にとっては計画的な運用がしやすい契約形態です。借主にとっては、契約期間が満了すると退去しなければならないリスクがありますが、その分、賃料が相場よりやや低めに設定されている場合もあります。

短期的なプロジェクトのために数ヶ月だけ借りたい、といったニーズに応える短期契約が可能な物件も存在しますが、数は多くありません。自社の事業計画に合わせて、適切な契約期間の物件を選ぶことが重要です。

まとめ

本記事では、事業の成長に不可欠な貸倉庫について、その基礎知識から最新の情報サイト、具体的な探し方、契約時の注意点まで、網羅的に解説してきました。

多種多様な貸倉庫の中から、自社の事業に最適な一棟を見つけ出すことは、決して簡単なことではありません。しかし、成功への道筋は明確です。

貸倉庫探しを成功させるための3つの鍵は、以下の通りです。

- 利用目的の徹底的な明確化: 「何を、どれくらい、どのように」使うのかを具体的に定義することが、全ての土台となります。これにより、必要な広さ、立地、設備が自ずと見えてきます。

- 信頼できる情報源の戦略的な活用: 本記事で紹介した「e-sohko」のような専門サイトと、「アットホーム」のような総合サイトを使い分け、多角的に情報を収集しましょう。そして、最終的には信頼できる不動産会社のプロフェッショナルに相談し、非公開情報を含めた最適な提案を受けることが重要です。

- 契約内容とリスクの入念な確認: 物件のスペックだけでなく、契約書に記載された原状回復の範囲や、倉庫業法、必要な保険といった目に見えないリスクを正しく理解し、対策を講じることが、長期的な安定経営につながります。

貸倉庫は、単なる「モノを置く箱」ではありません。適切な貸倉庫は、企業の物流を効率化し、コストを削減し、顧客満足度を向上させる「戦略的拠点」となり得ます。

この記事を参考に、まずは自社のニーズを整理し、情報サイトを覗いてみることから始めてみてください。そして、専門家の力を借りながら、あなたのビジネスを次のステージへと押し上げる、最高のパートナーとなる貸倉庫を見つけ出してください。