事業の拡大や新たなビジネスの開始に伴い、商品の在庫保管、資材置き場、あるいは作業スペースとして「貸倉庫」の必要性を感じている方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ貸倉庫を探そうとしても、「どこで探せば良いのかわからない」「どんな種類の倉庫があるのか」「契約時に注意すべき点は何か」など、多くの疑問や不安が浮かび上がることでしょう。

貸倉庫探しは、住居用の賃貸物件探しとは異なる専門的な知識が求められる場面も多く、ポイントを押さえずに進めてしまうと、後から「思っていた使い方ができなかった」「想定外の費用が発生した」といったトラブルにつながりかねません。適切な貸倉庫を確保することは、企業の物流効率やコスト、ひいては事業全体の成長を左右する重要な経営判断の一つです。

この記事では、貸倉庫の空き物件を効率良く、かつ自社のニーズに最適な形で見つけるための具体的な方法を徹底的に解説します。貸倉庫の基本的な種類から、おすすめの探し方5選、良い物件を見極めるためのチェックポイント、契約までの流れ、そして契約時に必ず確認すべき注意点まで、網羅的にご紹介します。

これから貸倉庫探しを始める方はもちろん、すでにお探しの方も、本記事を通じて貸倉庫探しの全体像を掴み、成功への確かな一歩を踏み出しましょう。

目次

そもそも貸倉庫とは?主な種類を解説

貸倉庫探しを始める前に、まずは「貸倉庫」そのものについて理解を深めることが重要です。一言で「倉庫」と言っても、その種類や機能は多岐にわたります。自社が保管したい物品や利用目的に合わない倉庫を選んでしまうと、法令違反になったり、商品の品質を損ねたりするリスクがあります。ここでは、倉庫業法で定められている主要な倉庫の種類について、その特徴と用途を詳しく解説します。

倉庫業法では、倉庫業を営むために国土交通大臣の登録を受けた営業倉庫を「倉庫」と定義しており、その施設や設備、管理体制について厳しい基準が設けられています。これにより、利用者は安心して荷物を預けることができます。営業倉庫は、保管する物品の種類によって大きく「普通倉庫」「冷蔵・冷凍倉庫」「水面倉庫」などに分類されます。

普通倉庫

普通倉庫は、最も一般的で利用される機会が多い倉庫です。農業、鉱業(金属、石炭、原油などを除く)、製造業の産品など、多種多様な物品を保管することを目的としています。私たちの身の回りにある工業製品や日用品の多くは、この普通倉庫に保管されています。ただし、特殊な温度管理が必要な冷蔵・冷凍品や、危険物、高圧ガスなどは保管できません。

普通倉庫は、その設備や構造基準によってさらに細かく分類されており、それぞれ保管できる物品が異なります。

| 倉庫の種類 | 主な特徴と保管可能な物品 |

|---|---|

| 1類倉庫 | ・最も基準が厳しい倉庫。 ・耐火性能、防火性能、防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐震性能などを完備。 ・設定された保管品目の制限がなく、第1類から第7類までの全ての物品を保管可能。 ・高価な商品や精密機械、化学製品(危険物を除く)、食品、繊維、紙・パルプなど、ほぼ何でも保管できます。 |

| 2類倉庫 | ・1類倉庫から耐火性能の要件を緩和したもの。 ・防火性能、防水性能などは備えています。 ・湿気や温度変化に比較的強く、燃えにくい物品の保管に適しています。 ・主な保管品目は、米や麦などの穀物、飼料、肥料、塩、セメント、でんぷんなど。 |

| 3類倉庫 | ・1類、2類倉庫からさらに耐火・耐水性能の要件を緩和したもの。 ・防火区画の設置義務もありません。 ・湿気や温度変化の影響を受けにくく、かつ燃えにくい物品が対象。 ・ガラス製品、陶磁器、鉄材、自動車、タイルなど、変質や損傷の心配が少ない物品の保管に利用されます。 |

| 野積倉庫 | ・建物の形態をとらず、柵や塀で囲まれた区画内で物品を保管する倉庫。 ・風雨にさらされても品質が劣化しにくい物品が対象。 ・鉱石、木材、石材、自動車、コンテナなど、屋外保管が可能な物品に利用されます。 |

| 貯蔵槽倉庫 | ・サイロやタンクなど、液体やバラ状の物品を貯蔵するための施設。 ・小麦、大麦、トウモロコシなどのバラ状穀物や、糖蜜などの液体を大量に保管するのに適しています。 ・「貯蔵槽」という名前の通り、タンクローリーなどで直接搬出入を行います。 |

このように、普通倉庫と一括りにいっても、その種類は様々です。自社が取り扱う商材がどの分類に該当し、どの種類の倉庫で保管する必要があるのかを事前に把握しておくことが、適切な物件選びの第一歩となります。

冷蔵・冷凍倉庫

冷蔵・冷凍倉庫は、徹底した温度管理が求められる物品を保管するための専門的な倉庫です。主に食品や医薬品、化学品など、常温での保管が品質劣化に直結するデリケートな商材を取り扱う際に不可欠な施設です。これらの倉庫は、設定された温度帯を常に10℃以下に保つ能力が求められます。

冷蔵・冷凍倉庫は、保管する温度帯によってさらに細かくクラス分けされています。この分類を知ることで、自社の製品に最適な保管環境を持つ倉庫を選ぶことができます。

- C級(チルド): 10℃以下から-2℃未満の温度帯を指します。

- C3級: 10℃~-2℃

- C2級: 10℃~-10℃

- C1級: 10℃~-20℃

- F級(フローズン): -20℃以下の温度帯を指します。

- F1級: -20℃以下

- F2級: -30℃以下

- F3級: -40℃以下

- F4級: -50℃以下

一般的に、スーパーマーケットなどで見かける冷凍食品の多くは、-18℃以下での保管が基準とされているため、F1級以上の冷凍倉庫が必要となります。チーズや乳製品、一部の野菜などはC級の冷蔵倉庫で保管されます。

冷蔵・冷凍倉庫を選ぶ際の注意点として、常時冷却設備を稼働させるため、一般の普通倉庫に比べて電気代が高額になる傾向があります。賃料だけでなく、月々のランニングコストもしっかりと見積もっておく必要があります。また、温度管理システムの精度や、停電時のバックアップ電源の有無なども、契約前に確認すべき重要なポイントです。自社の商材が求める厳密な温度管理が可能かどうか、設備のスペックを詳細に確認することが不可欠です。

水面倉庫

水面倉庫は、その名の通り、海や川などの水面を柵などで区画して物品を保管する倉庫です。主に、輸入された原木などを一時的に保管するために利用されます。原木は乾燥するとひび割れなどを起こしやすいため、水中に浮かべておくことで品質を保つという目的があります。

陸上の倉庫に比べて馴染みは薄いですが、林業や製材業、製紙業など、特定の業界にとっては欠かせない施設です。原木を大量に扱う港湾地域などで見られます。

このように、貸倉庫には様々な種類があり、それぞれに役割と特徴があります。自社の事業内容と取り扱い商材を正確に把握し、どの種類の倉庫が必要なのかを明確に定義することが、効率的で失敗のない貸倉庫探しのスタートラインとなります。

貸倉庫の空き物件を探すおすすめの方法5選

自社に必要な倉庫の種類が明確になったら、次はいよいよ具体的な物件探しです。貸倉庫の空き物件を探す方法は一つではありません。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社の状況や優先順位によって最適な探し方は異なります。ここでは、代表的な5つの探し方を紹介し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

① 貸倉庫専門の不動産ポータルサイトで探す

インターネット上の貸倉庫専門、あるいは事業用物件に特化した不動産ポータルサイトを利用する方法は、最も手軽で一般的な探し方と言えるでしょう。

- メリット:

- 圧倒的な情報量: 全国各地の膨大な数の物件情報が掲載されており、エリアを問わず広く探すことができます。

- 効率的な検索: 「エリア」「賃料」「広さ(坪数)」「天井高」「クレーンの有無」など、詳細な条件で絞り込み検索ができるため、希望に近い物件を効率的にリストアップできます。

- 24時間いつでも検索可能: 時間や場所を問わず、自分のペースで物件探しを進められます。

- 相場観の把握: 多くの物件を比較検討する中で、希望エリアの賃料相場を自然と把握できます。これは後の条件交渉においても役立ちます。

- デメリット:

- 情報の鮮度: 人気物件はすぐに成約済みになる一方、サイト上の情報更新が追いついていない場合があります。気になる物件を見つけたら、すぐに問い合わせて空き状況を確認する必要があります。

- 非公開物件は掲載されない: 不動産会社が独自に抱える「非公開物件」や「未公開物件」は、ポータルサイトには掲載されません。より良い条件の物件は、水面下で取引されていることも少なくありません。

- 情報が画一的: 掲載されている情報(写真や図面、スペック)だけでは、実際の使い勝手や周辺環境の詳細までは把握しきれないことがあります。

- こんな人・企業におすすめ:

- まずはどのような物件があるのか、幅広く情報を集めて比較検討したい方。

- 特定のエリアの賃料相場を知りたい方。

- 日中の業務が忙しく、自分の好きな時間に物件探しを進めたい方。

② 貸倉庫専門の不動産会社に相談する

貸倉庫や工場など、事業用不動産を専門に扱う不動産会社に直接相談する方法も非常に有効です。

- メリット:

- 専門知識と提案力: 貸倉庫に関する専門知識が豊富なため、自社の利用目的や課題を伝えるだけで、プロの視点から最適な物件を提案してくれます。自分では気づかなかったような物件や活用方法を提案されることもあります。

- 非公開物件へのアクセス: ポータルサイトには掲載されていない、条件の良い非公開物件を紹介してもらえる可能性があります。これは専門の不動産会社に相談する最大のメリットの一つです。

- 交渉の代行: 賃料や契約条件(フリーレントなど)の交渉を、オーナーとの間に入って代行してくれます。市場の相場観に基づいた的確な交渉が期待できます。

- 手間と時間の削減: 物件探しから内見の手配、契約までの一連のプロセスをサポートしてくれるため、担当者の手間と時間を大幅に削減できます。

- デメリット:

- 担当者との相性: 提案力や対応のスピードは、担当者のスキルや経験に左右されることがあります。相性が合わないと感じる場合もあります。

- 会社の得意分野: 不動産会社によって、得意なエリア(関東圏に強い、関西圏に強いなど)や物件の種類(大型物流センターが得意、中小規模の倉庫が得意など)が異なる場合があります。

- こんな人・企業におすすめ:

- 天井高が高い、特殊な設備が必要など、物件に求める条件が明確な企業。

- 物件探しに時間をかけられない多忙な担当者。

- より良い条件の非公開物件を探したい方。

③ 地域の不動産会社に問い合わせる

希望するエリアが明確に決まっている場合、その地域に根差した不動産会社に問い合わせるのも一つの手です。

- メリット:

- 地域密着の情報網: 長年その地域で営業している不動産会社は、地元のオーナーとの強固なネットワークを持っています。そのため、インターネットには出回らない掘り出し物の物件情報を持っている可能性があります。

- 地域の特性に精通: 交通事情、近隣の環境、自治体の条例など、その地域ならではの詳細な情報に精通しており、有益なアドバイスがもらえます。

- デメリット:

- 専門性の欠如: 住居用の賃貸や売買がメインで、貸倉庫の取り扱いに慣れていない場合があります。専門的な知識や提案力は、専門の不動産会社に劣る可能性があります。

- 物件数の限界: 取り扱いエリアが限定的なため、紹介してもらえる物件数が少ない傾向にあります。

- こんな人・企業におすすめ:

- 特定の市町村や工業団地など、借りたい場所がピンポイントで決まっている方。

- その地域の特性や裏事情なども含めて情報を得たい方。

④ インターネットで直接検索する

GoogleやYahoo!などの検索エンジンを使って、「〇〇市 貸倉庫」「〇〇工業団地 賃貸物件」といったキーワードで直接検索する方法です。

- メリット:

- 一次情報へのアクセス: 物件を所有する倉庫会社の公式サイトや、不動産会社の自社サイトに直接たどり着ける可能性があります。これにより、ポータルサイトよりも詳細で正確な情報を得られることがあります。

- 思わぬ発見: ポータルサイトには掲載していない小規模な不動産会社や、募集広告を出していないが空きがある物件の情報に偶然出会える可能性があります。

- デメリット:

- 手間と時間がかかる: 表示される検索結果は玉石混交であり、有益な情報を見つけ出すには多くの時間と手間、そして検索スキルが求められます。

- 情報の比較が困難: 情報が様々なサイトに散らばっているため、物件同士を比較検討するのが非常に煩雑です。

- こんな人・企業におすすめ:

- 他の方法では良い物件が見つからず、徹底的に自力で探したいという強い意志がある方。

- 特定の倉庫会社の物件を探している場合。

⑤ 現地のテナント募集看板をチェックする

希望エリアの工業地帯などを実際に車で走り、倉庫の壁やフェンスに掲げられている「貸倉庫」「テナント募集」といった看板を探す、原始的ですが確実な方法です。

- メリット:

- リアルタイムの空き情報: 看板が出ているということは、まさに今、その物件が空いているという最も確実な証拠です。情報の鮮度は抜群です。

- ネット未掲載物件の発見: オーナーがインターネットでの広告掲載を好まない、あるいは必要としていない場合、看板だけで募集しているケースがあります。こうした物件は競争相手が少なく、有利な条件で契約できる可能性があります。

- 周辺環境の直接確認: 物件を探しながら、同時に周辺の道路状況や他の企業の様子などを直接自分の目で確認できます。

- デメリット:

- 非効率的: 希望エリアをくまなく見て回る必要があり、非常に時間と労力がかかります。

- 偶然性に依存: 良い物件に出会えるかどうかは、完全に運とタイミング次第です。

- 地理的な制約: 遠方のエリアを探す場合には現実的ではありません。

- こんな人・企業におすすめ:

- 希望エリアが非常に限定的で、その周辺を頻繁に通る機会がある方。

- 他の方法と並行して、少しでも可能性を広げたい方。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人・企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 専門ポータルサイト | ・圧倒的な物件数で比較しやすい ・24時間いつでも検索可能 ・相場観を把握できる |

・情報が最新でない場合がある ・非公開物件は掲載されていない |

・まずは広く情報を集めたい方 ・自分で比較検討したい方 |

| 専門不動産会社 | ・専門的な提案力が高い ・非公開物件を紹介してもらえる ・交渉を代行してくれる |

・担当者との相性がある ・会社の得意分野に偏りがある |

・専門的な条件がある企業 ・時間がない、プロに任せたい方 |

| 地域の不動産会社 | ・地域密着の掘り出し物情報 ・地元の詳細な情報に精通 |

・貸倉庫の専門知識が乏しい可能性 ・取り扱い物件数が少ない |

・借りたいエリアが明確に決まっている方 |

| ネットで直接検索 | ・一次情報に直接アクセスできる ・思わぬ物件が見つかる可能性 |

・情報収集に手間と時間がかかる ・情報の比較がしにくい |

・自力で徹底的に調べたい方 |

| 現地の看板 | ・最もリアルタイムな空き情報 ・ネット未掲載物件の発見 ・周辺環境を直接確認できる |

・非常に非効率的 ・偶然に頼る部分が大きい |

・希望エリアが限定的で足で探せる方 |

これらの方法は、どれか一つに絞るのではなく、複数を組み合わせることで、より効率的かつ網羅的に物件探しを進めることができます。例えば、まずはポータルサイトで相場観を掴み、希望条件を固めた上で、専門の不動産会社に相談して非公開物件を含めた提案を受ける、といった進め方がおすすめです。

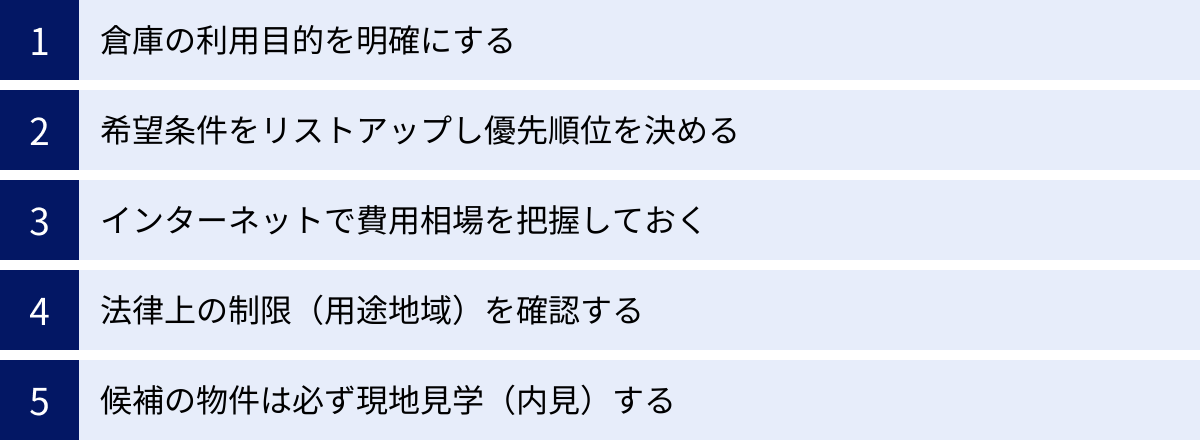

良い貸倉庫を見つけるための5つのポイント

やみくもに物件を探し始めても、情報の多さに圧倒されたり、判断基準がぶれてしまったりして、なかなか最適な一棟にはたどり着けません。効率良く、かつ後悔のない選択をするためには、探し始める前の準備と、物件を見る際の着眼点が非常に重要です。ここでは、良い貸倉庫を見つけるために押さえておくべき5つのポイントを解説します。

① 倉庫の利用目的を明確にする

まず最初にすべきことは、「何のために倉庫を借りるのか」という利用目的を具体的かつ明確にすることです。これが全ての土台となります。「商品在庫が増えたから広い倉庫が欲しい」という漠然とした理由だけでは、適切な物件は選べません。

以下のように、利用目的を具体的に掘り下げてみましょう。

- 保管する商材は何か?: アパレル、食品、機械部品、書類、建材など。商材によって必要な倉庫の種類(普通、冷蔵・冷凍)や設備が異なります。

- 主な用途は何か?:

- 在庫保管: ECサイトの商品の保管・発送拠点か?季節商品の一次保管か?

- 資材置き場: 建設現場で使う資材や工具を置くだけか?

- 作業スペース: 保管だけでなく、検品、梱包、簡単な加工作業も行うか?

- 配送拠点: 複数の納品先へ配送するための中継地点として利用するか?

- 誰が利用するのか?: 少人数のスタッフか、多くのパート従業員か?フォークリフトの運転は必要か?

例えば、「ECサイトの衣料品を保管し、検品・梱包・発送作業まで行う」という目的が明確になれば、「常温で保管できる普通倉庫」「作業スペースが確保できる広さ」「PC作業や伝票発行のための事務所スペース付き」「商品の搬出入がしやすいトラックヤード」といった具体的な必要条件が見えてきます。

利用目的を明確にすることで、物件情報を見る際に「自社の使い方に合っているか」という明確な基準で判断できるようになり、無駄な内見を減らすことができます。

② 希望条件をリストアップし優先順位を決める

利用目的が明確になったら、次はその目的を達成するために必要な倉庫のスペックや条件を具体的にリストアップします。そして、そのリストに優先順位をつけることが極めて重要です。すべての条件を100%満たす完璧な物件は、現実的にはほとんど存在しません。

リストアップする際は、「必須条件(Must)」と「希望条件(Want)」に分けて整理するのがおすすめです。

- 必須条件(Must): これが満たされないと事業が成り立たない、絶対に譲れない条件。

- 立地: 高速道路のICから15分以内、主要な取引先へのアクセスが良い、など。

- 広さ: 在庫量と作業スペースを考慮した最低限の坪数(例:100坪以上)。

- 天井高: 保管する荷物の高さやラックの高さを考慮した有効天井高(例:梁下で5m以上)。

- 床荷重: 重量物を置く場合に必須のスペック(例:1.5t/㎡以上)。

- 搬入出口: 4tトラックが接車できるプラットフォームが必要、など。

- 希望条件(Want): あれば嬉しいが、なくても代替案で対応できる、あるいは妥協できる条件。

- 事務所の有無: 倉庫内に事務所スペースがあれば理想だが、なければプレハブ設置で代用可能。

- 築年数: 新しい方が気持ち良いが、構造的に問題がなければ古くても可。

- 空調設備: あれば作業環境が向上するが、必須ではない。

- 駐車場: 従業員用の駐車スペースが複数台分あると嬉しい。

この優先順位付けを行っておくことで、複数の候補物件を比較検討する際に、冷静かつ論理的な判断が下せます。「A物件は築浅で綺麗だが必須の天井高が足りない。B物件は古いが必須条件はすべて満たしている。ならばB物件を優先しよう」といった具合です。

③ インターネットで費用相場を把握しておく

本格的に不動産会社に問い合わせる前に、ポータルサイトなどを活用して、希望エリアの貸倉庫の費用相場をある程度把握しておきましょう。事前に相場観を養っておくことには、多くのメリットがあります。

- 現実的な予算策定: 相場を知ることで、自社の事業計画に見合った現実的な予算を組むことができます。相場からかけ離れた安すぎる予算では、そもそも物件が見つかりません。

- 適正な物件価格の判断: 提案された物件の賃料が、相場と比べて妥当なのか、割高なのかを判断する材料になります。

- 交渉の準備: 相場を理解していれば、賃料交渉の際に「周辺の同程度の物件は坪単価〇〇円程度なので、もう少し検討いただけませんか」といった具体的な根拠を持って話を進めることができます。

貸倉庫の賃料は、主に以下の要素で決まります。

- 立地: 都心部や主要幹線道路、高速ICに近いほど高くなる。

- 広さ: 広いほど坪単価は安くなる傾向がある。

- 築年数: 新しいほど高い。

- 設備: 天井高、床荷重、空調、ドックレベラー、垂直搬送機などの設備が充実しているほど高い。

賃料は「坪単価」で比較するのが一般的です。例えば、月額賃料50万円で100坪の倉庫なら、坪単価は5,000円です。この坪単価を基準に、複数の物件を比較検討しましょう。また、賃料だけでなく、共益費や管理費も含めた「総額」でコストを考えることを忘れないでください。

④ 法律上の制限(用途地域)を確認する

これは専門的ですが、非常に重要なポイントです。日本の土地は、都市計画法によって「用途地域」が定められており、その地域ごとに建てられる建物の種類や用途が制限されています。

倉庫を建てたり、事業所として利用したりできる用途地域は、主に以下の3つです。

- 準工業地域: 環境悪化の恐れがない工業の利便を図る地域。危険性や環境への影響が少ない工場や倉庫が建てられます。住宅や店舗も混在します。

- 工業地域: どんな工場でも建てられる地域。住宅や店舗も建てられますが、学校や病院などは建てられません。多くの貸倉庫がこの地域に立地しています。

- 工業専用地域: 工業の利便を増進するための地域。工場や倉庫は建てられますが、住宅、店舗、学校、病院などを建てることは原則として禁止されています。従業員の通勤利便性や周辺環境には注意が必要です。

一方で、「第一種低層住居専用地域」や「商業地域」などでは、原則として一定規模以上の倉庫を建てることはできません。また、市街化を抑制する「市街化調整区域」では、原則として建物の建築が制限されており、倉庫業を営むことができないケースがほとんどです。

なぜこれを確認する必要があるのかというと、借りようとしている物件の用途地域が自社の事業内容と合致しているかを確認するためです。例えば、騒音や振動が発生する作業を伴う場合、住居が近い準工業地域ではトラブルになる可能性があります。また、知らずに用途違反の状態で営業してしまうと、行政指導の対象となるリスクもあります。

用途地域は、自治体の都市計画課などで確認できるほか、不動産会社に問い合わせれば必ず教えてくれます。気になる物件が見つかったら、契約前に必ず確認しましょう。

⑤ 候補の物件は必ず現地見学(内見)する

写真や図面、スペック表だけでは、物件の本当の姿はわかりません。候補となる物件が見つかったら、必ず現地に足を運び、自分の目で見て確認する「内見」を行いましょう。

内見時には、以下の点を重点的にチェックすることをおすすめします。事前にチェックリストを作成して持参すると、確認漏れを防げます。

- 【アクセスと周辺環境】

- 前面道路の幅員: 大型トラック(4t、10tなど)が問題なく通行できるか。一方通行ではないか。

- 搬入経路: トラックが敷地内にスムーズに入り、方向転換(旋回)できるスペースがあるか。

- 駐車スペース: 商用車や従業員の車を停める場所は十分にあるか。

- 周辺環境: 近隣に住宅街や学校はないか(騒音・振動トラブルのリスク)。従業員が利用できるコンビニや飲食店はあるか。

- 【建物外部】

- 外壁や屋根の状態: ひび割れや錆、破損などがないか。

- トラックヤード・プラットフォーム: 高さや広さは自社のトラックに合っているか。雨天時に作業しやすい庇(ひさし)はあるか。

- 【建物内部】

- 実際の広さ・形状: 図面で見るのと実際の体感は異なる。柱の位置や形状が、荷物の配置やフォークリフトの動線の邪魔にならないか。

- 天井の有効高: 照明器具や梁(はり)の下など、一番低い部分の高さを実測する。

- 床の状態: ひび割れ、へこみ、傾きはないか。フォークリフトの走行に支障はないか。

- 搬入口(シャッター): 高さ、幅は十分か。電動か手動か。

- 電気容量・コンセント: 使用したい機器の電力をまかなえるか。コンセントの位置と数は適切か。

- 照明・採光: 倉庫内の明るさは十分か。日中の自然光は入るか。

- 雨漏りの跡: 天井や壁にシミやカビがないか。

- 通信環境: 携帯電話の電波は入るか。インターネット回線は引き込めるか。

内見は、一度だけでなく、可能であれば曜日や時間帯を変えて複数回行うのが理想です。平日の朝夕の交通量や、雨の日の水はけの様子など、異なる条件下で確認することで、より深く物件を理解できます。

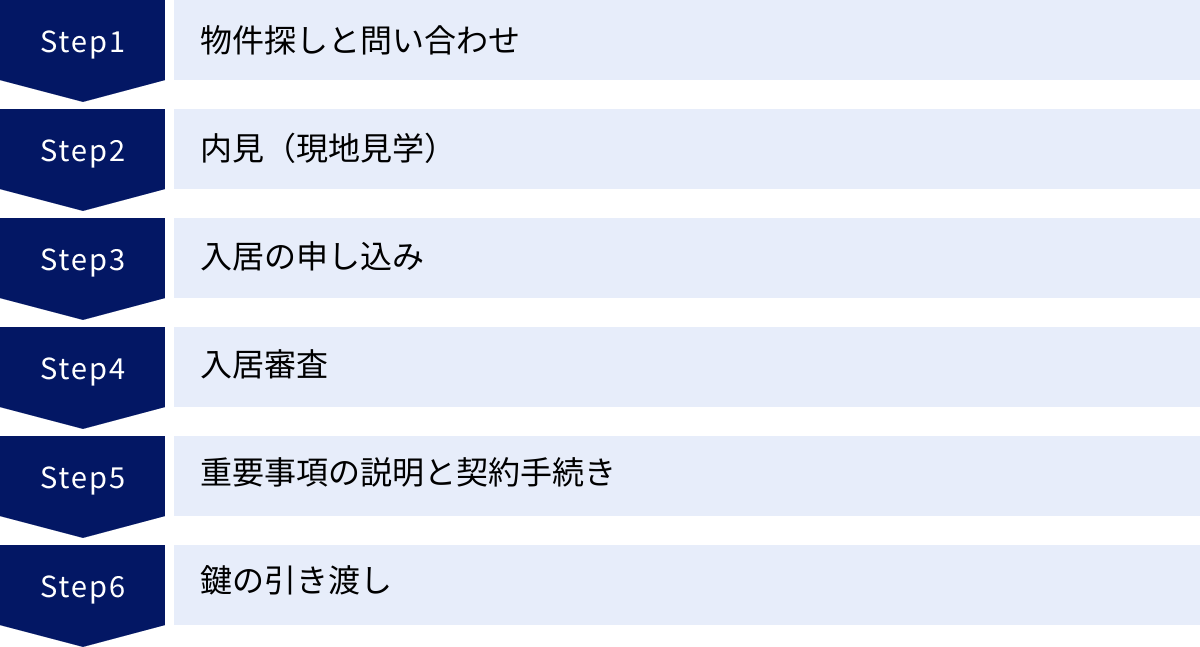

貸倉庫の契約まで進める6つのステップ

良い物件が見つかったら、いよいよ契約に向けて手続きを進めていきます。貸倉庫の契約プロセスは、一般的に以下の6つのステップで進行します。全体の流れを把握しておくことで、次に何をすべきかが明確になり、スムーズに契約までたどり着くことができます。

① 物件探しと問い合わせ

最初のステップは、これまで解説してきた方法(ポータルサイト、不動産会社など)を使って、自社の希望条件に合う物件を探し、不動産会社に問い合わせることです。

問い合わせの際には、事前に整理した「利用目的」と「希望条件リスト」を正確に伝えることが重要です。これにより、不動産会社はより的確な物件を提案しやすくなります。

- 伝えるべき情報:

- 会社名、担当者名、連絡先

- 事業内容

- 倉庫の利用目的(例: EC商品の保管・発送)

- 保管する商材(例: アパレル、雑貨)

- 希望エリア

- 希望の広さ(坪数)

- 必須条件(天井高、床荷重など)

- 希望入居時期

- 予算

この段階で、複数の不動産会社に同時にアプローチすることも有効です。各社の対応や提案内容を比較することで、より信頼できるパートナーを見つけることができます。

② 内見(現地見学)

問い合わせ後、候補となる物件がいくつかリストアップされたら、不動産会社の担当者と日程を調整して内見に向かいます。前章で解説した「良い貸倉庫を見つけるための5つのポイント」で挙げたチェックリストを持参し、隅々まで確認しましょう。

内見は、単に物件の状態を見るだけでなく、不動産会社の担当者に質問を投げかける絶好の機会でもあります。

- 内見時に担当者に確認したい質問例:

- 「以前の入居者はどのような業種で、なぜ退去されたのですか?」

- 「これまで雨漏りや設備の故障などのトラブルはありましたか?」

- 「賃料や契約条件について、交渉の余地はありますか?」

- 「近隣の企業との間で、騒音や駐車に関するトラブルなどはありませんでしたか?」

- 「インターネット回線はどの会社のものが利用可能ですか?」

メジャーで寸法を測ったり、写真を撮ったりすることも忘れないようにしましょう。後で複数の物件を比較検討する際に、客観的な記録が役立ちます。

③ 入居の申し込み

内見の結果、借りたい物件が決まったら、貸主(オーナー)に対して正式に「借りたい」という意思表示をするために、「入居申込書」を提出します。これは不動産会社が用意する書式に記入するのが一般的です。

- 入居申込書に記載する主な内容:

- 法人情報: 会社名、所在地、設立年月日、資本金、事業内容など。

- 代表者情報: 氏名、住所、連絡先など。

- 連帯保証人情報: 法人契約の場合、代表者が連帯保証人になることが一般的です。個人の場合も連帯保証人が必要になるケースが多いです。

- 希望条件: 希望する賃料、契約開始日、フリーレント(一定期間の賃料が無料になるサービス)の希望など。

この入居申し込みは、あくまで「意思表示」であり、この時点ではまだ契約は成立していません。賃料やその他の条件に関する交渉は、この申し込みのタイミングで行うのが通例です。希望する条件があれば、遠慮なく不動産会社に伝えて交渉を依頼しましょう。

④ 入居審査

入居申込書が提出されると、貸主(オーナー)と保証会社(利用する場合)による入居審査が行われます。貸主にとって、賃料を滞りなく支払ってくれるか、倉庫を適切に使用してくれるか、といった点は非常に重要です。

- 審査で重視されるポイント:

- 支払い能力: 安定した事業基盤があり、継続的に賃料を支払う能力があるか。

- 事業の信頼性: 事業内容が公序良俗に反していないか、倉庫の利用方法に問題はないか。

- 連帯保証人の信用力: 連帯保証人に十分な支払い能力があるか。

審査にあたり、以下の書類の提出を求められることが一般的です。事前に準備しておくとスムーズです。

- 法人の場合: 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、会社案内・パンフレット、決算書(直近2~3期分)、代表者の身分証明書コピーなど。

- 個人事業主の場合: 確定申告書の控え、事業内容がわかる資料、身分証明書コピー、住民票など。

審査にかかる期間は、通常3日~1週間程度ですが、物件や状況によってはそれ以上かかる場合もあります。

⑤ 重要事項の説明と契約手続き

無事に入居審査を通過すると、いよいよ契約手続きに進みます。契約締結に先立ち、宅地建物取引業法に基づき、不動産会社の宅地建物取引士から「重要事項説明」を受けることが義務付けられています。

これは非常に重要なプロセスです。契約内容に関する専門的で詳細な説明が行われるため、不明な点や疑問に思うことがあれば、納得できるまでその場で質問し、解消してください。

- 重要事項説明で説明される主な内容:

- 物件の表示(所在地、面積など)

- 登記記録に記録された事項

- 法令上の制限(用途地域など)

- インフラ(電気・ガス・水道)の整備状況

- 契約の種類(普通賃貸借契約か、定期建物賃貸借契約か)

- 賃料、共益費、敷金(保証金)などの金額と支払い方法

- 契約解除に関する事項

- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項

- 原状回復義務の範囲

重要事項説明の内容に同意したら、「重要事項説明書」に署名・捺印します。その後、「賃貸借契約書」の内容を最終確認し、同様に署名・捺印を行います。契約書は2部作成され、貸主と借主がそれぞれ1部ずつ保管するのが一般的です。

⑥ 鍵の引き渡し

契約書の取り交わしと、後述する初期費用の支払いが完了すると、いよいよ物件の鍵が引き渡されます。鍵の引き渡しは、通常、契約書で定めた「契約開始日(賃料発生日)」に行われます。

不動産会社のオフィスで受け取るか、現地で立ち会いのもと受け取るのが一般的です。鍵を受け取った瞬間から、倉庫の利用が可能になります。

ただし、電気、水道、ガス、インターネットなどのライフラインは、借主自身で各供給会社に連絡して開通手続きを行う必要があります。鍵の引き渡し日に合わせて事前に手続きを進めておくと、スムーズに業務を開始できます。

貸倉庫の契約時に確認すべき注意点

貸倉庫の契約は、高額な費用と長期にわたる関係性を伴う重要な手続きです。後々のトラブルを避けるためにも、契約書の内容を細部まで理解し、納得した上で署名・捺行することが不可欠です。ここでは、特に注意して確認すべきポイントを詳しく解説します。

契約にかかる初期費用

賃貸借契約を結ぶ際には、毎月の賃料とは別に、まとまった初期費用が必要になります。予算計画を立てる上で、これらの費用を正確に把握しておくことが重要です。

保証金(敷金)と礼金

- 保証金(敷金): 賃料の滞納や、退去時の原状回復費用などに充当するための担保として、貸主に預けるお金です。住居用の敷金と同じような性格を持ちますが、事業用物件の場合、相場は月額賃料の3ヶ月~10ヶ月分と、住居用に比べて高額になる傾向があります。物件や貸主の方針によって大きく異なるため、必ず金額を確認しましょう。保証金は、原則として契約終了時に返還されますが、後述する「償却費」や原状回復費用が差し引かれる場合があります。

- 礼金: 貸主に対する謝礼として支払うお金です。こちらは返還されない費用です。相場は月額賃料の1~2ヶ月分が一般的ですが、礼金がない物件も増えています。

償却費

保証金(敷金)と関連して、特に注意が必要なのが「償却費」または「敷引き」と呼ばれる特約です。これは、「契約終了時に、預けた保証金の中から〇%(または〇ヶ月分)を無条件で差し引きます」という契約条項です。

例えば、「保証金6ヶ月分、償却2ヶ月分」という契約の場合、退去時に未払いの賃料や特別な損耗がなくても、保証金のうち2ヶ月分は自動的に差し引かれ、返還されません。実質的には礼金に近い性格を持つ費用と言えます。

この償却費の有無と割合は、最終的に手元に戻ってくる金額に大きく影響します。契約書にこの条項がないか、ある場合はその内容を必ず確認してください。

共益費・管理費

共益費や管理費は、倉庫の共用部分(廊下、エレベーター、駐車場、トイレなど)の清掃、維持、管理のために必要な費用です。月々の賃料とは別に支払います。物件を探す際は、賃料だけでなく、共益費・管理費を含めた「月々の総支払額」でコストを比較検討することが重要です。

このほか、不動産会社に支払う仲介手数料(賃料の1ヶ月分+消費税が上限)、万が一の火災などに備える火災保険料(加入が義務付けられている場合が多い)などが初期費用として必要になります。

契約期間と更新料

貸倉庫の契約期間は、2年または3年で設定されるのが一般的です。契約期間が満了すると、契約を更新するか、退去するかを選択することになります。

- 契約の更新: 更新には、期間満了時に自動的に契約が更新される「自動更新」と、貸主・借主双方の合意のもとで更新手続きを行う「合意更新」があります。どちらの形式になっているか確認しましょう。

- 更新料: 契約を更新する際に、貸主に対して支払う費用です。相場は「新賃料の1ヶ月分」程度ですが、更新料がない物件もあります。

- 中途解約: 契約期間の途中で解約する場合のルールも重要です。「解約予告期間」(通常3ヶ月~6ヶ月前までに通知が必要)や、「中途解約違約金」(例: 残存期間の賃料相当額)が定められている場合があります。事業計画の変更なども考慮し、中途解約の条件は必ず確認しておきましょう。

原状回復義務の範囲

退去時に最もトラブルになりやすいのが、この「原状回復」に関する問題です。原状回復とは、借主の故意・過失によって生じさせた損傷などを、退去時に元に戻す義務のことです。

住居用物件の場合、経年劣化や通常の使用による損耗(通常損耗)は、貸主の負担とすることがガイドラインで示されています。しかし、事業用物件である貸倉庫の場合、このガイドラインは適用されず、契約書の特約が優先されます。

そのため、「通常損耗も含めて、すべて借主の負担で入居時の状態に戻す」といった、借主にとって厳しい内容の特約が盛り込まれているケースが少なくありません。

- 確認すべきポイント:

- 原状回復義務の範囲はどこまでか?(通常損耗は含まれるか?)

- 内装や設備を変更した場合、退去時にどこまで元に戻す必要があるか?

- 貸主が指定する工事業者に依頼する必要があるか?

契約前に原状回復の範囲を明確に理解し、疑問があれば不動産会社を通じて貸主に確認することが重要です。また、入居時に倉庫内の状態を写真や動画で記録しておくことも、退去時のトラブル防止に役立ちます。

禁止事項や利用制限

契約書には、倉庫の利用に関する禁止事項や制限が定められています。自社の利用目的がこれらのルールに抵触しないか、必ず確認が必要です。

- 主な禁止・制限事項の例:

- 危険物の保管: 消防法で定められた危険物や引火性のある物品の保管禁止。

- 構造の変更: 貸主の許可なく建物の増改築や内装の変更を行うことの禁止。

- 重量制限: 床の耐荷重を超える重量物の設置禁止。

- 用途外使用: 契約書で定めた用途(例: 倉庫)以外での使用(例: 店舗としての営業)の禁止。

- 迷惑行為: 近隣に迷惑を及ぼす騒音、振動、悪臭などを発生させる作業の制限。

- 看板設置: 設置できる看板のサイズや場所に関するルール。

これらのルールを破ると、契約解除の原因となる可能性があります。自社の業務内容と照らし合わせ、問題がないか入念にチェックしましょう。

契約の種類(賃貸借契約・寄託契約)

最後に、結ぼうとしている契約が「賃貸借契約」なのか「寄託契約」なのかを理解しておくことも重要です。

- 賃貸借契約: スペース(建物)を借りる契約です。一般的な貸倉庫の契約はほとんどがこれに該当します。この場合、倉庫内の荷物の管理責任は借主にあります。盗難や火災による荷物の損害は、原則として借主の責任となります。

- 寄託契約: 荷物を預ける契約です。物流アウトソーシングサービスなどで利用される形態です。この場合、荷物の保管・管理責任は倉庫会社(受寄者)にあります。

どちらの契約形態かによって、荷物に対する責任の所在が大きく異なります。自社が求めるサービスと契約内容が一致しているかを確認しましょう。

貸倉庫探しにおすすめの専門サイト3選

貸倉庫探しを始める第一歩として、オンラインのポータルサイトを活用するのは非常に効率的です。ここでは、豊富な物件情報を持ち、多くのユーザーに利用されている代表的なサイトを3つご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自社の物件探しに役立ててください。

(※掲載されている情報は、各公式サイトの情報を基に記述しています。)

① アットホーム

- 運営会社: アットホーム株式会社

- 特徴:

国内最大級の不動産情報ネットワークを誇る総合ポータルサイトです。住居用物件で広く知られていますが、事業用物件のセクションも非常に充実しており、貸倉庫・貸工場の掲載数も豊富です。全国の不動産会社が加盟しているため、都市部から地方まで、幅広いエリアの物件情報を網羅しています。 - 強み:

最大の強みは、その圧倒的な情報量です。様々な条件の物件が数多く掲載されているため、希望エリアの相場観を掴んだり、多様な選択肢の中から比較検討したりするのに最適です。また、「クレーン付き」「事務所付き」「駐車場あり」といった詳細なこだわり条件での絞り込み機能が充実しており、ユーザーが求めるスペックの物件を効率的に探せるよう設計されています。長年の運営実績による信頼性と知名度の高さも魅力です。 - こんな人・企業におすすめ:

- 初めて貸倉庫を探すため、まずはどのような物件があるのか広く見てみたい方。

- 全国規模で事業展開しており、複数のエリアで物件を比較したい企業。

- 豊富な選択肢の中から、じっくりと自社に合う物件を選びたい方。

参照:アットホーム公式サイト

② 貸倉庫ジャパン

- 運営会社: 株式会社ギガ・ジャパン

- 特徴:

その名の通り、貸倉庫や貸工場、貸土地といった事業用不動産に特化した専門ポータルサイトです。運営会社は長年にわたり事業用不動産の仲介を手がけており、そのノウハウがサイト運営にも活かされています。専門サイトならではの物件選定と、使いやすさを追求したサイトデザインが特徴です。 - 強み:

専門性の高さが最大の強みです。サイトには、物流拠点に適した大型倉庫から、小規模な作業場まで、プロの目線で選ばれた質の高い物件情報が集まっています。エリアや沿線からの検索はもちろん、「大型倉庫特集」「冷凍・冷蔵倉庫特集」といった独自の特集ページが組まれており、目的別に物件を探しやすくなっています。また、サイトには掲載されていない非公開物件に関する問い合わせも可能で、より良い条件の物件に出会える可能性があります。 - こんな人・企業におすすめ:

- 特定のスペック(大型、冷凍など)を持つ倉庫を探している企業。

- 専門家のアドバイスを受けながら、効率的に物件探しを進めたい方。

- インターネット上に出ていない、条件の良い非公開物件にもアプローチしたい方。

参照:貸倉庫ジャパン公式サイト

③ LOGI-GATE(ロジゲート)

- 運営会社: イーソーコ株式会社

- 特徴:

イーソーコグループが運営する、物流不動産(倉庫・工場)に特化した情報ポータルサイトです。単なる物件紹介に留まらず、物流業界全体の課題解決を目指すという視点で運営されており、物流不動産に関する多角的な情報やサービスを提供しています。 - 強み:

物流のプロフェッショナルが運営していることによる、専門性の深さが強みです。特に、BTS型(特定企業向けに建設)やマルチテナント型といった大規模な物流センターの情報が豊富で、大手企業の物流戦略に対応できる物件を見つけやすいのが特徴です。また、物件仲介だけでなく、物流コンサルティング、倉庫内のマテハン機器の導入支援、3PL(物流一括アウトソーシング)事業者の紹介など、物流に関連する幅広いサービスを提供しており、ハード(物件)とソフト(運営)の両面からサポートを受けられます。 - こんな人・企業におすすめ:

- 大規模な物流拠点や高機能な物流センターを探している企業。

- 単に倉庫を借りるだけでなく、物流プロセス全体の最適化や効率化を考えている企業。

- 物流に関する専門的なコンサルティングやサポートを求めている方。

参照:LOGI-GATE公式サイト

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | こんな人・企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| アットホーム | アットホーム株式会社 | 国内最大級の総合不動産情報サイト | ・初めて貸倉庫を探す方 ・全国規模で広く物件を比較したい企業 |

| 貸倉庫ジャパン | 株式会社ギガ・ジャパン | 貸倉庫・工場に特化した専門サイト | ・特定のスペックを持つ倉庫を探している企業 ・非公開物件も探したい方 |

| LOGI-GATE | イーソーコ株式会社 | 物流不動産に特化した専門ポータルサイト | ・大規模な物流センターを探している企業 ・物流全体の最適化を検討している企業 |

これらのサイトをうまく活用することで、物件探しの入り口は大きく開かれます。まずはこれらのサイトで情報収集を行い、気になる物件が見つかれば積極的に問い合わせてみましょう。

まとめ

貸倉庫探しは、事業の基盤を築く上で非常に重要なプロセスです。適切な物件を確保できるかどうかは、企業のコスト効率、生産性、そして将来の成長性にまで大きな影響を与えます。本記事では、その成功の鍵となる知識とノウハウを、多角的な視点から解説してきました。

最後に、これまでの内容を振り返り、重要なポイントを再確認しましょう。

- 倉庫の種類を理解する: まずは自社が扱う商材に合わせて、「普通倉庫」「冷蔵・冷凍倉庫」など、どの種類の倉庫が必要なのかを明確にしましょう。これが全ての基本です。

- 探し方を組み合わせる: 物件探しには、「ポータルサイト」「専門不動産会社」「地域の不動産会社」「直接検索」「現地看板」といった多様な方法があります。一つの方法に固執せず、これらを組み合わせることで、より広く、深く情報を収集できます。特に、専門不動産会社への相談は、非公開物件という大きなメリットをもたらす可能性があります。

- 事前の準備を徹底する: 探し始める前に、「利用目的の明確化」「希望条件のリストアップと優先順位付け」「費用相場の把握」といった準備を徹底することが、効率的で後悔のない選択につながります。

- 現地・現物・現実を確認する: 図面や写真だけで判断せず、必ず「内見」を行いましょう。物件そのものだけでなく、アクセス道路や周辺環境、インフラ状況など、自分の目で見て、肌で感じることが不可欠です。

- 契約は慎重に: 契約書は、将来のトラブルを防ぐための最も重要な書類です。「初期費用」「契約期間と更新条件」「原状回復義務の範囲」「禁止事項」など、不利な条項がないか、隅々まで確認し、疑問点は必ず解消してから署名・捺印してください。

貸倉庫探しは、時に複雑で時間のかかる作業かもしれません。しかし、一つひとつのステップを丁寧に進め、正しい知識を持って臨めば、必ず自社のビジネスを力強く支える最適なパートナー(倉庫)を見つけることができます。

最終的に成功の鍵を握るのは、自社のニーズを深く理解し、利用できるツールや専門家の力を最大限に活用しながら、多角的な視点で物件を評価し、契約内容を吟味する、その一連のプロセスそのものです。この記事が、あなたの貸倉庫探しの羅針盤となり、事業のさらなる発展の一助となれば幸いです。