企業の顔ともいえるオフィス。その選択は、事業の成長、従業員の働きがい、そして企業ブランドの未来を大きく左右する重要な経営判断です。特に近年、働き方の多様化や事業継続計画(BCP)への意識の高まりを受け、「新築オフィスビル」への注目が急速に高まっています。最新の設備と洗練されたデザインを備えた新築オフィスビルは、単に「働く場所」という従来の概念を超え、企業の競争力を高める戦略的拠点としての価値を持つようになっています。

しかし、その一方で「賃料が高いのでは?」「本当に自社に合うのだろうか?」といった疑問や不安を感じる方も少なくないでしょう。

本記事では、新築オフィスビルの基本的な定義から、現代ならではの特徴、移転に伴うメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、東京における最新の供給動向や具体的なビル事例、そして失敗しないための物件選びのポイントから移転の具体的なステップまで、あらゆる角度から新築オフィスビルの全貌に迫ります。この記事が、あなたの会社の未来を切り拓く最適なオフィス選びの一助となれば幸いです。

目次

新築オフィスビルとは

オフィス移転を検討する際に、多くの企業が選択肢の一つとして考える「新築オフィスビル」。その言葉の響きには、清潔感や最新性といったポジティブなイメージがありますが、具体的にどのような物件を指すのでしょうか。また、なぜ今、多くの企業が新築オフィスビルに注目しているのでしょうか。この章では、新築オフィスビルの基本的な定義から、注目される背景までを詳しく掘り下げていきます。

まず、「新築」の定義についてです。実は、オフィスビルにおける「新築」には、宅地建物取引業法のような明確な法的定義が定められているわけではありません。しかし、一般的には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」における定義が参考にされます。この法律では、新築住宅を「建設工事の完了の日から起算して一年を経過しないもの」かつ「人が居住の用に供したことのないもの」と定めています。この考え方をオフィスビルに当てはめると、「竣工(建物が完成)してから1年未満で、まだ誰もテナントとして入居していない状態のビル」が新築オフィスビルと解釈されるのが一般的です。

よく似た言葉に「築浅(ちくあさ)」がありますが、これも明確な定義はありません。慣習的には、竣工後数年〜10年程度の比較的新しい物件を指す場合が多く、すでに他のテナントが入居している、あるいは過去に入居していた物件も含まれます。新築ビルが持つ「誰も使っていない」というプレミア感は、築浅ビルとの大きな違いの一つです。

では、なぜ現代において新築オフィスビルがこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、近年の社会情勢や働き方の劇的な変化が深く関わっています。

第一に、事業継続計画(BCP)の重要性の高まりです。地震や台風といった自然災害、あるいはパンデミックのような予期せぬ事態が発生した際に、いかに事業を止めずに継続できるかは、企業の存続を左右する重要な課題です。最新の建築基準法に基づいて設計・建設される新築オフィスビルは、優れた耐震性能(免震・制震構造など)を備えていることがほとんどです。さらに、非常用自家発電設備の設置や、複数系統からの電力供給、備蓄倉庫の完備など、万が一の事態に備えたインフラが充実しています。これは、従業員の安全確保はもちろん、顧客や取引先からの信頼を維持する上でも極めて大きなアドバンテージとなります。

第二に、働き方の多様化への対応です。新型コロナウイルスの影響を機に、リモートワークとオフィスワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」が多くの企業で定着しました。これにより、オフィスの役割は単に「集まって仕事をする場所」から、「コミュニケーションを活性化させ、イノベーションを生み出す場所」へと変化しています。新築オフィスビルは、こうした新しい働き方を前提に設計されているケースが多く、フリーアドレスに対応しやすい無柱空間、集中して作業するための個室ブース、活発な議論を促すコラボレーションエリア、高品質なWeb会議が可能な設備など、多様なワークスタイルを支える工夫が随所に見られます。

第三に、ESG経営への関心の高まりです。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)を重視するESG経営は、今や企業価値を測る上で不可欠な要素です。新築オフィスビルは、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)認証やCASBEE(建築環境総合性能評価システム)といった環境認証を取得していることが多く、省エネルギー性能に優れた設備や再生可能エネルギーの活用などを通じて、環境負荷の低減に貢献します。環境配慮型のビルに入居することは、企業の社会的責任(CSR)を果たす上で具体的なアピールとなり、投資家や顧客、さらには採用候補者からの評価向上にも繋がります。

このように、新築オフィスビルは、もはや単なる「新しい建物」ではなく、現代企業が直面する様々な経営課題に対するソリューションを提供する「戦略的資産」と位置づけることができます。BCP、働き方改革、ESG経営といったキーワードに対応できるポテンシャルを秘めているからこそ、多くの先進的な企業が移転先として新築オフィスビルを選択しているのです。

新築オフィスビルの主な特徴

近年の新築オフィスビルは、過去のビルとは一線を画す、明確な思想と目的を持って設計されています。それは、テナント企業の成長を支え、そこで働く人々のパフォーマンスを最大限に引き出すことです。ここでは、現代の新築オフィスビルが共通して持つ主な特徴を、「BCP対策と環境への配慮」「多様な働き方への対応」「従業員の健康をサポートする設備」という3つの切り口から詳しく解説します。

BCP対策と環境への配慮

現代の企業経営において、事業の継続性と持続可能性は最も重要なテーマの一つです。新築オフィスビルは、この二つの要請に応えるための最新の技術と設計思想が凝縮されています。

まずBCP(事業継続計画)対策の観点では、建物の安全性が格段に向上しています。日本の建築基準法は、1981年に「新耐震基準」が導入され、震度6強から7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しないことが求められるようになりました。近年の新築ビルは、この基準をクリアしていることはもちろん、さらに高度な「制震構造」や「免震構造」を採用しているのが一般的です。

- 制震構造: 建物内にダンパーなどの「制振装置」を設置し、地震の揺れのエネルギーを吸収して建物の変形を抑える構造。高層ビルなどで風による揺れを抑える効果もあります。

- 免震構造: 建物の基礎部分に積層ゴムなどの「免震装置」を設置し、地面の揺れが直接建物に伝わらないようにする構造。建物の揺れそのものを大幅に低減できるため、室内の什器の転倒なども防ぎやすく、従業員の安全確保や事業資産の保護に極めて有効です。

加えて、地震後の事業継続を支えるインフラも充実しています。多くの新築ビルでは、停電時に電力を供給する非常用自家発電設備を標準で備えています。その供給範囲も、かつては防災設備や共用部の一部に限られていましたが、最近ではテナントの専有部にも一定時間(例えば72時間など)電力を供給できる大容量の発電機を備えるビルが増えています。これにより、停電時でもサーバーを稼働させたり、最低限の業務を継続したりすることが可能になります。さらに、異なる変電所から電力を引き込む「複数系統受電」方式を採用し、片方の系統が停止しても電力供給が途絶えない仕組みを導入しているビルもあります。

次に環境への配慮です。これは企業のESG経営と直結する重要な要素です。新築オフィスビルは、建築段階から環境負荷を低減する様々な工夫が凝らされています。その評価指標として、以下のような環境認証が用いられます。

| 環境認証 | 概要 |

|---|---|

| CASBEE(キャスビー) | 建築環境総合性能評価システム。省エネや環境負荷の少なさだけでなく、室内の快適性や景観への配慮なども含めて、建物の環境品質を総合的に評価する日本国内の認証制度。 |

| LEED(リード) | 米国グリーンビルディング協会が開発・運用する環境性能評価システム。世界で最も広く利用されている認証の一つで、国際的な基準で環境性能をアピールできます。 |

| ZEB(ゼブ) | ネット・ゼロ・エネルギー・ビルの略。先進的な建築設計や高効率な設備、再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指した建物。 |

これらの認証を取得しているビルは、断熱性能の高い外壁や窓ガラス、自然光を最大限に活用する設計、人感センサー付きのLED照明、高効率な個別空調システムなどを採用しています。これにより、テナント企業は光熱費などのランニングコストを削減できるだけでなく、CO2排出量の削減を通じて環境への貢献を具体的に示すことができます。ビルの屋上や壁面を緑化したり、雨水を再利用するシステムを導入したりする例も増えており、ビル全体でサステナビリティを追求する姿勢が明確になっています。

多様な働き方への対応

コロナ禍を経て、オフィスに求められる役割は大きく変わりました。単に机を並べて個人が作業する場から、人々が集い、アイデアを交換し、新たな価値を創造するコラボレーションのハブへと進化しています。新築オフィスビルは、こうした「ハイブリッドワーク」や「ABW(Activity Based Working)」といった新しい働き方を強力にサポートする設計がなされています。

その最大の特徴は、レイアウトの柔軟性です。近年のビルは、構造柱を外周部に配置したり、柱の間隔を広く取ったりすることで、室内に柱が少ない「無柱空間」を実現しているケースが多く見られます。これにより、部署の配置やゾーニングを自由に行うことができ、固定席、フリーアドレス、プロジェクトエリアなど、企業の成長や組織変更に合わせて柔軟にレイアウトを変更できます。床下に配線用の空間を確保する「フリーアクセスフロア」も標準装備されており、デスクの配置換えに伴うOA配線の変更も容易です。

また、個人が集中して作業するための環境も重視されています。周囲の視線や雑音を気にせずに済む一人用のワークブース(フォンブース)や、静かな環境で集中作業を行うための「サイレントゾーン」を設置する企業も増えており、新築ビルの設計はこうしたニーズにも応えやすくなっています。

テクノロジーの活用も欠かせません。高速・大容量のWi-Fi環境はもちろんのこと、セキュリティと利便性を両立する顔認証やICカードによる入退室管理システム、スマートフォンアプリでエレベーターを呼び出したり、空調を操作したりできるシステムなどが導入されています。非接触型の設備は、感染症対策としても有効です。

さらに、ビル共有のテナント専用ラウンジやカンファレンスルームも、新築ビルの大きな魅力です。自社内に大会議室や豪華な応接室を持たなくても、必要な時にビル内のハイスペックな施設を予約して利用できます。これにより、オフィスの専有面積を効率化しつつ、来客対応や大規模なイベント開催も可能になります。こうした共用スペースは、他社のワーカーとの偶発的な出会いや交流を生み出す場としても機能し、新たなビジネスチャンスに繋がる可能性も秘めています。

従業員の健康をサポートする設備

優秀な人材の確保と定着が経営の重要課題となる中、「ウェルビーイング(Well-being)」、すなわち従業員の心身の健康と幸福を重視する考え方が広がっています。新築オフィスビルは、従業員が健康で快適に働ける環境を提供するための設備やサービスが充実しています。

その代表格が、快適な室内環境の提供です。例えば、窓面を大きく取り、自然光をふんだんに取り入れる設計は、開放感をもたらすだけでなく、体内リズムを整え、生産性を向上させる効果があると言われています。空調システムも進化しており、フロア全体で一括制御するのではなく、エリアごと、あるいは個人で温度設定を調整できる個別空調システムが主流です。これにより、暑がりな人や寒がりな人が混在していても、それぞれが快適な温度で仕事に取り組めます。

リフレッシュできる空間の提供も、近年の新築ビルの特徴です。都心でありながら緑を感じられる屋上庭園やテラス席、眺望の良い高層階に設けられたリフレッシュラウンジなどは、仕事の合間の気分転換に最適です。こうした空間は、従業員同士の偶発的なコミュニケーションを促す場としても機能します。

さらに、健康増進を直接的にサポートする施設も増えています。ビル内にフィットネスジムやシャワールームが併設されていれば、出社前や退勤後に気軽に運動ができます。栄養バランスの取れた健康的な食事を提供するカフェテリアやデリがテナント向けに用意されているビルもあり、従業員の食生活をサポートします。

こうした建物の健康・快適性に関する性能を評価する国際的な認証システムとして「WELL認証」があります。これは、空気、水、光、音、運動、快適性、こころなど10のコンセプトから空間を評価するもので、この認証を取得しているビルは、従業員のウェルビーイングに配慮した高いレベルの環境を提供している証となります。

従業員の健康を経営資本と捉え、積極的に投資する「健康経営」の観点からも、ウェルビーイングをサポートする設備が充実した新築オフィスビルは、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

新築オフィスビルに移転する6つのメリット

新築オフィスビルへの移転は、企業にとって大きな投資ですが、それに見合う、あるいはそれ以上の多くのメリットをもたらす可能性があります。ここでは、移転によって得られる具体的な6つのメリットを、多角的な視点から詳しく解説します。

① 最新の設備が利用できる

新築オフィスビル最大の魅力は、何と言っても最新鋭の設備が標準で備わっていることです。これは、日々の業務効率や快適性に直接的な影響を与えます。

例えば、ネットワーク環境。現代のビジネスにおいて、安定した高速インターネットは生命線です。新築ビルでは、光ファイバーが建物の基幹部分まで引き込まれているのはもちろん、最新のWi-Fi規格(Wi-Fi 6など)に対応した環境が整備されていることが多く、大容量データの送受信や多数のデバイスの同時接続もスムーズです。これにより、Web会議の音声が途切れたり、クラウドサービスへのアクセスが遅くなったりするストレスから解放されます。

空調設備も大きく進化しています。フロア全体を一括で管理するセントラル空調ではなく、エリアごとに細かく温度設定ができる個別空調が主流です。これにより、日当たりの良い窓際と日の当たらない部屋の中心部、あるいは体感温度が異なる従業員一人ひとりの快適性を高めることができます。快適な室温は、集中力の維持や生産性向上に不可欠です。

セキュリティシステムも高度化しています。ICカードによる入退室管理はもはや標準ですが、近年では、カードをかざす必要のないハンズフリーのシステムや、生体認証(顔認証、指紋認証など)を導入するビルも増えています。エレベーターと連動し、許可された階にしか停止しない仕組みなど、物理的なセキュリティレベルが非常に高く、企業の機密情報や資産を強固に守ります。

これらの最新設備は、後から既存のビルに導入しようとすると多大なコストと手間がかかります。最初からハイスペックなインフラが整っていることは、長期的な視点で見ればコストパフォーマンスに優れていると言えるでしょう。

② 耐震性が高くBCP対策も充実している

日本で事業を行う以上、地震リスクは避けて通れません。新築オフィスビルは、このリスクに対する強力な備えとなります。前述の通り、最新の耐震基準を満たすだけでなく、揺れを大幅に軽減する免震・制震構造が採用されているため、大地震発生時にも建物の倒壊リスクが極めて低く、従業員の生命の安全を高いレベルで確保できます。

さらに重要なのが、被災後の事業継続性です。新築ビルに完備された非常用発電機は、停電時にもオフィス機能の一部を維持することを可能にします。これにより、顧客データの保護、最低限の顧客対応、従業員への安否確認や指示伝達といった初動対応を迅速に行うことができます。断水に備えた給水槽や、災害時のための備蓄倉庫が共用部に設けられているビルも多く、テナント企業は自社で全ての備えをする必要がありません。

災害に強いオフィスを構えているという事実は、従業員に大きな安心感を与えるだけでなく、取引先や金融機関、株主といったステークホルダーからの信頼を高める効果もあります。万が一の際にも事業を継続できる体制は、企業の信用力そのものであり、新築ビルへの移転はBCPという観点から極めて有効な投資です。

③ 企業のイメージアップや採用活動に有利

オフィスは、企業の「顔」であり、社外に対する強力なメッセージ発信ツールです。先進的でデザイン性の高い新築オフィスビルに入居していることは、「成長している勢いのある企業」「革新的な企業」「従業員を大切にする企業」といったポジティブなイメージを社外に与えます。

これは、ブランディング戦略において非常に有効です。顧客やパートナー企業が来社した際に、きれいで機能的なエントランスや会議室は、それだけで企業の信頼性や格を高く見せる効果があります。ウェブサイトや会社案内にオフィスの写真を掲載すれば、企業の先進性を視覚的にアピールできます。

特に大きな影響を与えるのが採用活動です。優秀な人材、特に若い世代ほど、働く環境を重視する傾向が強いと言われています。新築ビルの快適でスタイリッシュなオフィス環境は、求職者にとって大きな魅力となります。「こんなオフィスで働いてみたい」と思わせることができれば、応募者の増加や内定承諾率の向上に直結します。入社後のミスマッチを防ぎ、エンゲージメントを高める効果も期待できるでしょう。採用競争が激化する中で、オフィス環境は他社との差別化を図るための強力な武器となり得るのです。

④ 従業員の満足度や生産性が向上する

従業員が一日の大半を過ごすオフィス環境は、彼らのモチベーションやパフォーマンスに計り知れない影響を与えます。新築オフィスビルの快適な環境は、従業員満足度(ES)を大きく向上させます。

例えば、自然光が豊かに入る明るい空間、眺めの良いリフレッシュスペース、清潔なトイレやパウダールーム、健康的な食事ができるカフェテリアなどは、従業員の心身のストレスを軽減し、働くことへの満足感を高めます。前述の個別空調や優れたネットワーク環境といった機能面での快適さも、日々の小さな不満を解消し、業務への集中を助けます。

また、新築ビルに多いレイアウトの自由度が高い空間は、コミュニケーションの活性化にも寄与します。部門の垣根を越えた交流が生まれやすいオープンなコラボレーションスペースや、偶発的な会話が生まれるラウンジなどは、新たなアイデアやイノベーションの土壌となります。活発なコミュニケーションと快適な労働環境は、組織の一体感を醸成し、従業員のエンゲージメントを高め、最終的には企業全体の生産性向上に繋がるのです。

⑤ デザイン性が高くきれいなオフィス環境

新築オフィスビルは、著名な建築家やデザイナーが手がけていることも多く、外観・内装ともにデザイン性に優れています。ガラス張りのモダンなファサード、吹き抜けのある開放的なエントランスロビー、アートが飾られた共用部など、洗練された空間は、そこで働く人々の感性を刺激し、創造性を高める効果が期待できます。

「きれいなオフィスで働く」ということは、従業員の心理面に良い影響を与えます。自分の働く場所に誇りを持ち、会社への帰属意識が高まる一因にもなります。整理整頓された清潔な環境は、思考をクリアにし、業務の質を高めることにも繋がるでしょう。

もちろん、来客時の印象も格段に良くなります。商談や打ち合わせで訪れた顧客に、プロフェッショナルで洗練された企業という印象を与えることができ、ビジネスを有利に進める一助となる可能性もあります。シンプルに「きれいであること」は、多くの人が直感的に価値を感じる、普遍的なメリットと言えるでしょう。

⑥ フリーレントがつく場合がある

新築オフィスビルへの移転は高コストというイメージがありますが、それを緩和してくれる制度が「フリーレント」です。フリーレントとは、契約期間のうち、一定期間の賃料が免除される特約のことです。

新築ビルは、竣工時に多くの空室を抱えているため、貸主(オーナー)は少しでも早くテナントを埋めたいと考えています。そこで、有力なテナントを誘致するためのインセンティブとして、フリーレントを提供するケースが少なくありません。期間は交渉次第ですが、3ヶ月から6ヶ月、場合によっては12ヶ月といった長期のフリーレントが設定されることもあります。

このフリーレント期間は、移転に伴う二重賃料(旧オフィスの賃料と新オフィスの賃料が重複して発生する期間)の負担を軽減したり、内装工事期間中の賃料負担をなくしたりするのに非常に有効です。これにより、移転にかかる初期費用を大幅に圧縮することができます。賃料単価の引き下げ交渉は難しい場合でも、フリーレントの期間延長であれば応じてもらえる可能性は比較的高いため、移転コストを抑える上で極めて重要な交渉ポイントとなります。

新築オフィスビルに移転する5つのデメリット

多くのメリットがある一方で、新築オフィスビルへの移転には、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらの課題を把握し、対策を講じることで、移転プロジェクトを成功に導くことができます。ここでは、主な5つのデメリットについて、その内容と対策を解説します。

① 賃料や初期費用が高い傾向にある

最も現実的なデメリットは、コスト面での負担が大きいことです。一般的に、新築オフィスビルは中古ビルと比較して、坪あたりの賃料が高く設定されています。最新の設備や優れた立地、高いデザイン性などが価格に反映されるため、これは当然とも言えます。

賃料だけでなく、入居時に支払う初期費用も高額になりがちです。特に、保証金(または敷金)は賃料の10ヶ月~12ヶ月分が相場であり、賃料が高ければ保証金の額もそれに比例して大きくなります。例えば、坪単価30,000円のオフィスを100坪借りる場合、月額賃料は300万円。保証金が12ヶ月分だとすると、それだけで3,600万円が必要になります。

【対策】

このコスト負担をどう捉えるかが重要です。まず、前述のフリーレント交渉を積極的に行うことで、初期のキャッシュアウトを大幅に削減できます。また、目先の賃料だけでなく、長期的な視点を持つことが肝心です。新築ビルの省エネ性能による光熱費の削減、最新設備による業務効率化、従業員の生産性向上、採用コストの削減といった目に見えにくいリターンを考慮に入れると、トータルコストでは必ずしも「高い」とは言い切れない場合があります。移転の目的と、それによって得られる価値を明確にし、費用対効果を総合的に判断する必要があります。予算に制約がある場合は、都心から少し離れたエリアの新築ビルを検討するなど、条件に優先順位をつけることも有効です。

② 物件の選択肢が少ない

新築オフィスビルは、常時あらゆるエリアで供給されているわけではありません。大規模な再開発プロジェクトなどに伴って建設されることが多く、供給されるエリアや時期が限定されがちです。そのため、自社が希望するエリア、希望する時期に、都合よく新築物件が存在するとは限りません。

また、人気の新築ビルは、情報が公開されてから早い段階で有力なテナントによってフロアが押さえられてしまうケースも少なくありません。特に、ワンフロアの面積が広い大規模ビルでは、大企業が複数フロアをまとめて契約することも多く、中小規模の企業が希望する面積の区画を見つけるのが難しい場合もあります。結果として、中古ビルを探す場合に比べて、物件の選択肢が大幅に少なくなる可能性があります。

【対策】

この課題を克服する鍵は、早期からの情報収集です。移転を計画しているのであれば、少なくとも1年半~2年前から市場の動向を注視し始めることが重要です。オフィス専門の仲介会社と良好な関係を築き、未公開情報を含めた最新の供給計画を入手できるようにしておきましょう。複数の候補エリアをリストアップし、柔軟に検討する姿勢も求められます。一つのエリアに固執すると、好機を逃す可能性があるため注意が必要です。

③ 内装工事に時間や費用がかかる

新築オフィスビルは、「スケルトン渡し」で引き渡されるのが一般的です。スケルトンとは、床・壁・天井の内装仕上げが一切なく、コンクリートがむき出しの状態を指します。ここから自社の希望通りにオフィスを創り上げていくため、デザインやレイアウトの自由度が高いというメリットの裏返しとして、内装工事に多大な時間と費用がかかるというデメリットがあります。

間仕切り壁の設置、床材の選定と施工、天井の造作、照明器具の取り付け、電気・通信配線の敷設など、すべてをゼロから行う必要があります。デザイン会社や施工会社との打ち合わせにも多くの時間を要し、設計から工事完了までには数ヶ月単位の期間が必要です。当然、工事費用も高額になります。

【対策】】

まず、移転スケジュールに十分な余裕を持つことが絶対条件です。入居可能日(フリーレント開始日)から逆算して、内装の設計・工事期間を確保した計画を立てる必要があります。工事費用については、複数の内装会社から相見積もりを取り、コストと品質のバランスを比較検討することが重要です。また、どこまでデザインにこだわるか、造作家具を多用するか、既製品を活用するかなど、仕様のグレードによって費用は大きく変動します。移転目的と予算に基づき、どこにコストをかけ、どこをシンプルにするかのメリハリをつけることが賢明です。

④ 希望通りのレイアウトにできない可能性がある

「新築ビルはレイアウトの自由度が高い」と述べましたが、それは無制限という意味ではありません。建物の基本的な構造、例えば柱の位置や形状、窓の配置、コア(エレベーター、階段、トイレなどが集まった部分)の位置などは変更不可能です。

これらの構造的な制約によって、思い描いていた理想のレイアウトが実現できないケースも起こり得ます。例えば、「社長室は眺めの良い角に」と考えていても、その位置に太い柱があれば使い勝手が悪くなります。「開放的な執務スペースを」と望んでも、フロアの中央にコアがあれば空間が分断されてしまいます。窓のない壁面に会議室を配置したいと思っても、消防法上の排煙窓の設置義務など、法的な制約も考慮しなければなりません。

【対策】

物件を決定する前の内覧時に、詳細な図面と現場を照らし合わせながら、レイアウトのシミュレーションを徹底的に行うことが不可欠です。設計会社や内装会社の担当者に同行してもらい、専門的な視点からレイアウトの可能性や制約についてアドバイスを受けることを強く推奨します。いくつかのレイアウトパターンを検討し、その物件が自社の働き方や将来の組織変更に本当の意味でフィットするかを慎重に見極める必要があります。

⑤ 入居時期が遅れる可能性がある

新築オフィスビルは、建設中の段階でテナント募集が開始されることがほとんどです。そのため、契約時点ではまだ建物が完成していません。建設プロジェクトには、天候不順、資材調達の遅れ、行政手続きの遅延など、様々な不確定要素が伴います。

これにより、当初予定されていた竣工日や引き渡し日が遅延するリスクが常に存在します。もし入居時期が遅れれば、現オフィスの退去日との調整が難しくなり、最悪の場合、一時的に仮のオフィスを借りなければならないといった事態も想定されます。移転計画全体に大きな影響を及ぼす、深刻なリスクと言えます。

【対策】

このリスクを完全にゼロにすることはできませんが、影響を最小限に抑えるための準備は可能です。まず、移転スケジュールには、数週間から1ヶ月程度のバッファ(予備期間)を設けておくことが賢明です。また、現在のオフィスの賃貸借契約における解約予告のタイミングを慎重に検討する必要があります。新築ビルの工事進捗状況をデベロッパーや仲介会社を通じて定期的に確認し、遅延の兆候が見られたら、速やかに対応策を協議できる体制を整えておくことが重要です。契約書に、工事遅延時の対応に関する条項(遅延損害金など)が盛り込まれているかを確認することも忘れてはなりません。

東京の新築オフィスビルの供給動向

オフィス移転を検討する上で、市場全体の動向を把握することは非常に重要です。特に日本のビジネスの中心地である東京では、新築オフィスビルの供給量が市場の空室率や賃料相場に大きな影響を与えます。ここでは、近年の供給傾向と今後の予測について、最新のデータを交えながら解説します。

近年の供給傾向

2020年頃から、東京のオフィス市場は大規模な再開発プロジェクトの竣工が相次ぎ、過去に例を見ないほどの大量供給が続きました。渋谷、虎ノ門、八重洲といったエリアで、最新鋭の大型オフィスビルが次々と誕生したことは記憶に新しいでしょう。

この大量供給と、同時期に発生した新型コロナウイルスのパンデミックが重なり、東京のオフィス市場は大きな転換点を迎えました。リモートワークの普及により、企業のオフィス戦略が見直され、一時はオフィス需要の減退が懸念されました。実際に、東京ビジネス地区(都心5区:千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)の空室率は上昇傾向をたどり、賃料もそれまでの上昇基調から頭打ち、あるいは緩やかな下落に転じました。

しかし、その一方で、「質の高いオフィスへの移転需要」はむしろ高まるという二極化の現象が見られました。これは「Flight to Quality(質への逃避)」と呼ばれる動きです。多くの企業が、単にコストを削減するためにオフィスを縮小するのではなく、出社する価値のある、より快適で機能的なオフィスを求めるようになったのです。BCP対策、ウェルビーイング、ESGといった観点から、スペックの低い古いビルから、付加価値の高い新築・築浅ビルへと移転する動きが活発化しました。

不動産サービス大手CBREの調査によると、2023年第4四半期の東京オールグレードの空室率は4.9%であったのに対し、グレードA(最高品質のオフィスビル)の空室率は3.6%と、全体よりも低い水準で推移しており、質の高いビルへの需要の底堅さを示しています。(参照:CBRE Japan K.K. 日本のオフィス市場動向 2023年第4四半期)

つまり、近年の供給傾向は、市場全体の空室率を押し上げる要因となった一方で、企業がオフィスに求める価値基準を変化させ、新築ビルが持つ優位性をより際立たせる結果となったと言えます。

2024年以降の供給予測

2023年に大規模供給のピークを迎えた後、2024年および2025年の東京における新築オフィスビルの供給量は、一度落ち着くと予測されています。三鬼商事の調査によれば、2024年に都心5区で供給される大規模ビルの延床面積は、2023年の約半分程度に減少する見込みです。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 東京ビジネス地区 2024年1月)

供給量が減少するということは、物件の希少性が高まることを意味します。特に、好立地でスペックの高い新築ビルに対する競争は、今後さらに激化する可能性があります。企業のオフィス需要が回復基調にある中で供給が絞られるため、空室率の改善や賃料の下げ止まり、あるいは再上昇といった動きに繋がることも考えられます。

一方で、2026年以降には、再び複数の大規模な再開発プロジェクトが竣工を迎える予定であり、供給量が再び増加する見通しです。例えば、東京駅前の常盤橋エリアで進行中の「TOKYO TORCH」プロジェクトでは、2027年度に日本一の高さとなる「Torch Tower」が竣工予定であり、市場に大きなインパクトを与えることが予想されます。

このように、東京のオフィス供給は、数年単位のサイクルで増減を繰り返す傾向にあります。そのため、オフィス移転を計画する企業は、自社の移転希望時期が供給の多い時期(借り手市場)にあたるのか、少ない時期(貸し手市場)にあたるのかを把握し、戦略的に動くことが求められます。供給が少ない時期に移転を検討する場合は、より一層、早めの情報収集と迅速な意思決定が成功の鍵となるでしょう。

【2023年以降】東京の主な新築オフィスビル

2023年は、東京の都市景観を大きく変えるほどの画期的な新築オフィスビルが次々と開業した年でした。これらのビルは、単に新しいだけでなく、それぞれが明確なコンセプトを持ち、次世代の働き方や都市のあり方を提案しています。ここでは、その代表格である4つのビルについて、その特徴を詳しく紹介します。

| ビル名 | 所在地 | 竣工時期 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京都港区虎ノ門 | 2023年7月 | 駅と街の一体開発、情報発信拠点「TOKYO NODE」を核とした複合施設。 |

| 麻布台ヒルズ森JPタワー | 東京都港区麻布台 | 2023年6月 | 高さ日本一(約330m)を誇るタワー。緑豊かな環境とウェルネスがテーマ。 |

| SHIBUYA SAKURA STAGE | 東京都渋谷区桜丘町 | 2023年11月 | 渋谷駅に新たな玄関口を創出。スタートアップ支援や国際競争力強化が目的。 |

| 東京ミッドタウン八重洲 | 東京都中央区八重洲 | 2023年3月 | 東京駅直結。国内最大級のバスターミナルを併設した日本の玄関口。 |

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

森ビル株式会社が手掛ける「虎ノ門ヒルズ」エリアの最終章として誕生したのが、「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」です。このビルの最大の特徴は、東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ」駅と一体的に開発された点にあります。駅のコンコースからビルの内部へ、そして周辺の街へとシームレスに繋がる動線は、まさに「駅と街の融合」を体現しています。

ビルの核となるのは、最上部に設けられた情報発信拠点「TOKYO NODE」です。ホール、ギャラリー、レストラン、ルーフトップガーデンなどが複合した施設で、ビジネス、アート、テクノロジー、エンターテイメントといった多様な領域のイベントが開催されます。ここで生まれる新たな知見やネットワークが、入居するテナント企業にも刺激を与えることが期待されます。

オフィスフロアは、基準階面積約1,000坪という広大な無柱空間を誇り、多様な働き方に柔軟に対応可能です。国際水準のビジネス環境を提供すると同時に、商業施設やホテルも併設し、働く、遊ぶ、学ぶが一体となった新しい都市の拠点を目指しています。(参照:森ビル株式会社 公式サイト)

麻布台ヒルズ森JPタワー

「麻布台ヒルズ」の中核をなす「森JPタワー」は、高さ約330mを誇り、2023年の竣工時点で日本一の超高層建築物となりました。そのコンセプトは「Modern Urban Village」。都心にありながら、圧倒的な緑に包まれた新しい形の都市を創造することを目指しています。

オフィスフロアは、約1,400坪という国内最大級の基準階面積を持ち、グローバル企業の多様なニーズに応えるハイスペックな仕様です。しかし、このビルの魅力はオフィス機能だけに留まりません。敷地内には、ブリティッシュ・スクール・イン東京や、慶應義塾大学予防医療センター、ラグジュアリーホテル「ジャヌ東京」、そしてチームラボボーダレスなど、国際的な教育・医療・文化施設が集積しています。

約2.4ヘクタールにも及ぶ緑化空間は、働く人々に安らぎとインスピレーションを与えます。ウェルネスを重視し、心身ともに健康的に働ける環境を追求している点が、麻布台ヒルズの最大の特徴と言えるでしょう。(参照:森ビル株式会社 公式サイト)

SHIBUYA SAKURA STAGE

東急不動産株式会社などが中心となって進めてきた渋谷駅桜丘口地区の再開発プロジェクトが「SHIBUYA SAKURA STAGE」です。これまで線路や国道で分断されていた渋谷駅南西部エリアの回遊性を高め、渋谷に新たな玄関口を創出することを目的としています。

このプロジェクトは、「働く・遊ぶ・住む」を兼ね備えた複合施設であり、特に「働く」機能の強化に力が入れられています。多様な働き方に対応するオフィス空間に加え、国際競争力の強化を目指し、スタートアップ企業の成長を支援する育成施設や、外国企業の進出をサポートする拠点も整備されます。

また、子育て支援施設やサービスアパートメント、国際医療施設なども併設し、国内外から集まる多様な人材が、それぞれのライフステージに応じて快適に過ごせる環境を提供します。エンタテイメントシティ渋谷の新たなカルチャー発信拠点として、大きな期待が寄せられています。(参照:SHIBUYA SAKURA STAGE 公式サイト)

東京ミッドタウン八重洲

日本の玄関口である東京駅の目の前に誕生したのが、三井不動産株式会社などが手掛けた「東京ミッドタウン八重洲」です。八重洲は、日本橋や京橋といった歴史あるエリアと、丸の内というビジネスの中心地を結ぶ結節点に位置します。

このビルのコンセプトは「ジャパン・プレゼンテーション・フィールド」。日本の魅力を世界に発信する拠点となることを目指しています。その象徴が、地下に設けられた国内最大級のバスターミナルです。日本全国の主要都市や空港と結ばれ、国内外の多くの人々がこの地を訪れます。

オフィスフロアは、東京駅を一望できる抜群のロケーションと最新の設備を誇ります。さらに、日本初進出となる「ブルガリ ホテル 東京」や、公立小学校、子育て支援施設なども併設され、多様な機能が融合したミクストユース型の街づくりが実現されています。ビジネスだけでなく、文化や情報、人々の交流が生まれる新たなランドマークとして、東京の国際競争力を牽引する存在です。(参照:三井不動産株式会社 公式サイト)

新築オフィスビル選びで失敗しないための7つのポイント

新築オフィスビルへの移転は、企業の未来を左右する重要なプロジェクトです。多額の投資と労力を要するからこそ、絶対に失敗は避けたいもの。ここでは、理想のオフィスを実現し、移転を成功に導くために不可欠な7つのポイントを、具体的なアクションと共に解説します。

① 早めに情報収集を開始する

「善は急げ」という言葉がありますが、新築オフィスビル探しはまさにその通りです。移転を検討し始めたら、できるだけ早い段階で情報収集に着手することが、成功への第一歩です。理想的には、移転希望時期の1年半~2年前には動き出すのが望ましいでしょう。

なぜなら、人気の新築物件は、竣工のはるか前、建設段階でテナント募集が開始され、情報公開後すぐに優良な区画から埋まっていくからです。特に、中層階の角部屋や、中小企業にも使いやすい手頃な面積の区画は競争が激しく、のんびりしているとあっという間に選択肢がなくなってしまいます。

早めに動き出すことで、市場に出回る前の未公開情報を入手できる可能性も高まります。オフィス専門の仲介会社と密に連携し、「〇〇エリアで、〇年後にこんなビルが建つらしい」といった貴重な情報をキャッチできれば、他社に先んじて有利な条件で交渉を進めることも夢ではありません。

② 移転の目的を明確にし条件を整理する

「新しくてきれいだから」という漠然とした理由だけで移転を進めると、必ずどこかで行き詰まります。最も重要なのは、「なぜ移転するのか?」という目的を明確にすることです。

- 事業拡大に伴う人員増加への対応か?

- バラバラの拠点を集約して、業務効率と一体感を高めたいのか?

- 企業のブランドイメージを刷新し、採用競争力を強化したいのか?

- 現在のオフィスの課題(古い、狭い、通勤が不便など)を解決したいのか?

- BCP対策やESG経営への対応を強化したいのか?

これらの目的を、経営層から現場の従業員まで含めて議論し、全社的なコンセンサスを形成することが不可欠です。目的が明確になれば、自ずと物件に求める条件の優先順位が決まってきます。「立地」を最優先するのか、「賃料」の上限を厳守するのか、「設備のスペック」は譲れないのか。全ての希望を100%満たす物件は存在しません。だからこそ、目的からブレイクダウンした「譲れない条件」と「妥協できる条件」を整理しておくことが、スムーズな意思決定に繋がります。

③ 自社の働き方に合っているか確認する

オフィスは、企業の働き方を映す鏡です。今後、自社がどのような働き方を目指すのか、そのビジョンとビルの特性が合致しているかを見極める必要があります。

例えば、ハイブリッドワークを推進するなら、従業員が出社したくなるような魅力的な共用ラウンジや、活発なコラボレーションを促す空間が重要になります。一方で、リモートの従業員との連携も多いため、Web会議用の個室ブースが十分に確保できるか、ネットワーク環境は万全かも確認すべきポイントです。

ABW(Activity Based Working)を導入するなら、固定席を前提とした区画割りよりも、柱が少なくレイアウトの自由度が高い無柱空間が適しています。静かに集中するエリア、チームで議論するエリア、リラックスするエリアなど、活動内容に合わせて場所を選べるゾーニングが可能かどうかを、図面上でシミュレーションしてみましょう。

ビルのハード面だけでなく、ソフト面(運営管理)も重要です。カンファレンスルームの予約システムは使いやすいか、テナント向けのイベントやサービスはあるかなど、入居後の利便性や満足度に関わる部分もチェックしておくと良いでしょう。

④ 必要なオフィス規模とレイアウトを考える

「どのくらいの広さが必要か?」という問いは、オフィス移転における根源的なテーマです。単に現在の社員数に一人当たりの面積を掛けるだけでは不十分です。3年後、5年後の事業計画を見据え、将来的な人員増減に対応できる拡張性を考慮しなければなりません。

一般的に、オフィスワーカー一人当たりの面積は、3坪(約10㎡)程度が目安とされていますが、これはあくまで平均値です。フリーアドレスを導入して座席数を減らすのか、役員室や会議室をどのくらい設けるのかによって、必要な面積は大きく変わります。

まずは、必要な座席数、会議室の数と規模、役員室、リフレッシュスペース、サーバールーム、倉庫など、オフィスに必要な機能とそれぞれの面積をリストアップしてみましょう。それらをパズルのように組み合わせて、効率的なゾーニング(機能ごとの区画分け)と動線計画を考えます。この段階で、専門の設計会社やオフィスコンサルタントに相談するのも非常に有効です。

⑤ 立地や周辺環境を十分に確認する

オフィスの「立地」は、一度決めたら変えられない重要な要素です。複数の視点から慎重に評価する必要があります。

第一に、従業員の通勤利便性です。特定の路線しか使えない駅よりも、複数の路線が乗り入れているターミナル駅の方が、様々な場所に住む従業員にとって公平で便利です。駅からオフィスまでの距離、雨に濡れずに行けるか(地下道直結など)、道のりの安全性なども確認しましょう。

第二に、顧客や取引先へのアクセスです。主要な顧客への訪問しやすさ、遠方からの来客があるなら新幹線や空港からのアクセスも考慮に入れるべきです。

第三に、周辺環境の充実度です。ランチタイムに利用できる飲食店の選択肢は豊富か、銀行、郵便局、コンビニ、クリニックといった日常的に利用する施設は近くにあるか。こうした「オフィスの外」の環境は、従業員の満足度に大きく影響します。必ず、平日の昼休みなど、実際に働く時間帯に現地を訪れ、自分の足で歩いて街の雰囲気を確認することをおすすめします。

⑥ 設備やセキュリティレベルを確認する

新築ビルは最新設備が魅力ですが、そのスペックが自社の要件を本当に満たしているかを細かくチェックする必要があります。

- 空調: 個別空調か、ゾーンごとの制御か。24時間利用可能か(サーバー室など)。

- 電気容量: PCやサーバー、その他特殊な機器を使用する場合、必要な電力が供給できるか。将来的な増設は可能か。

- ネットワーク: 光回線の引き込み状況。ビル内の通信インフラのスペック。

- 床荷重: サーバールームや書庫など、重量物を設置する予定がある場合、床がその重さに耐えられるか。

- セキュリティ: ビルのエントランスから自社の専有部入口まで、どのようなセキュリティラインが何段階設けられているか(例:ビル入口のゲート、エレベーターの不停止機能、専有部入口のカードリーダーなど)。24時間有人警備か、機械警備か。

これらの項目は、専門的で分かりにくい部分も多いため、仲介会社やビル管理会社に詳細な「設備仕様書」を提出してもらい、自社のIT担当者や総務担当者と共に精査することが重要です。

⑦ 複数の物件を比較検討する

最初に見た物件がどんなに魅力的に思えても、即決は禁物です。必ず、最低でも3つ以上の候補物件をリストアップし、実際に内覧して比較検討するプロセスを踏んでください。

比較する際は、賃料や面積といったスペックだけでなく、これまで挙げてきた全てのポイントを網羅した「比較検討表」を作成すると、客観的な判断がしやすくなります。各項目に点数をつけ、自社の優先順位に応じて重み付けをして総合点を算出するのも良い方法です。

複数の物件を見ることで、それぞれの長所・短所が浮き彫りになり、相場観も養われます。「Aビルは駅直結だがレイアウトに難がある。Bビルは少し駅から歩くが、フロアの形が理想的で賃料も安い」といったように、トレードオフの関係が見えてくるはずです。最終的にどの物件を選ぶにせよ、比較検討を尽くしたという事実が、後悔のない意思決定に繋がります。

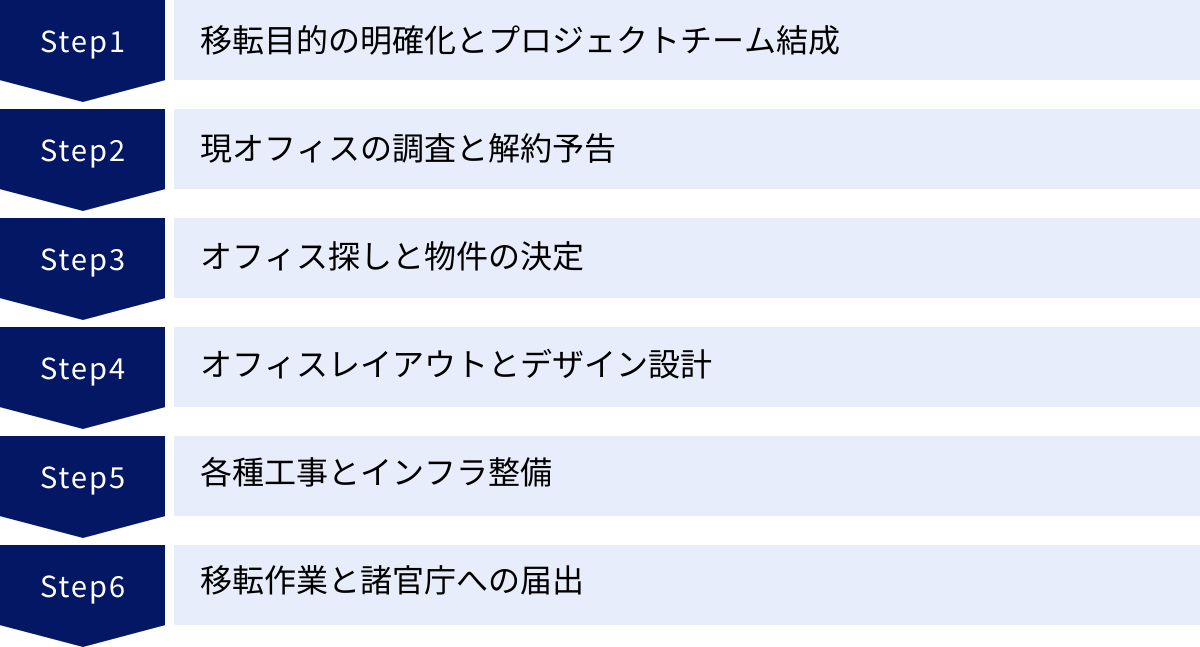

新築オフィスビルへの移転6ステップ

新築オフィスビルへの移転は、単なる「引っ越し」ではありません。企業の未来を形作る一大プロジェクトであり、成功のためには計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、移転決定から業務開始までのプロセスを、大きく6つのステップに分けて解説します。

① 移転目的の明確化とプロジェクトチーム結成

すべての始まりは、「なぜ移転するのか」という目的を明確にすることです。前述の通り、事業拡大、ブランディング強化、働き方改革の推進など、企業によって目的は様々です。この目的が、今後のあらゆる意思決定の基盤となります。

目的が固まったら、次に移転プロジェクトを推進する専門チームを結成します。このチームには、経営層、総務、人事、経理、情報システム、そして各事業部門の代表者など、社内の様々な部署からメンバーを集めることが重要です。多角的な視点から意見を出し合うことで、一部の部署の都合だけでなく、全社にとって最適な移転を実現できます。

プロジェクトチームが最初に行うべきは、移転の基本方針(コンセプト、スケジュール、予算)の策定です。

- コンセプト: 新しいオフィスで何を実現したいのか。「コミュニケーションが活性化するオフィス」「イノベーションが生まれるオフィス」など。

- スケジュール: いつまでに移転を完了させるのか。ゴールから逆算して詳細なマイルストーンを設定します。

- 予算: 賃料や保証金だけでなく、内装工事費、什器購入費、引っ越し費用、ITインフラ構築費、現オフィスの原状回復費など、移転に関わる全てのコストを洗い出し、概算予算を組みます。

② 現オフィスの調査と解約予告

新しいオフィスの検討と並行して、現在入居しているオフィスの賃貸借契約書を徹底的に確認する必要があります。特に重要なのが以下の2点です。

- 解約予告期間: オフィスの賃貸借契約では、解約を申し出る期間が定められています。一般的に「6ヶ月前」とされていることが多いですが、契約によっては3ヶ月前や12ヶ月前というケースもあります。この期間を把握していないと、新旧オフィスの賃料を二重に支払う期間が長引いてしまう可能性があります。

- 原状回復義務: 退去時には、オフィスを借りた当初の状態に戻す「原状回復」が義務付けられています。どこまでが貸主負担で、どこからが借主負担の工事範囲なのか、契約書の内容を正確に理解しておく必要があります。壁や床の修繕だけでなく、入居時に設置した間仕切り壁の撤去なども含まれるため、想定外の費用が発生しないよう、事前に専門業者に見積もりを依頼しておくと安心です。

解約予告は、新しいオフィスの契約が正式に決まり、入居日が確定した後に、定められた期間を守って貸主(オーナーや管理会社)へ書面で通知します。

③ オフィス探しと物件の決定

基本方針が固まったら、いよいよ具体的な物件探しを開始します。信頼できるオフィス専門の仲介会社をパートナーとして選定し、策定した条件(エリア、面積、予算、設備など)を伝えて、候補物件をリストアップしてもらいます。

書類上での比較検討(机上比較)で候補を絞り込んだら、必ず現地へ足を運び、内覧を行います。内覧では、図面だけではわからない日当たりや眺望、騒音、実際の広さの感覚、共用部の雰囲気などを五感で確認します。

複数の物件を比較検討し、最終候補が1〜2件に絞れたら、貸主に対して「入居申込書(または申込意思表明書)」を提出し、具体的な条件交渉に入ります。交渉項目は賃料だけでなく、フリーレントの期間、保証金の額、契約期間など多岐にわたります。交渉がまとまったら、貸主による入居審査を経て、「賃貸借契約」を締結します。この契約締結をもって、移転先が正式に決定します。

④ オフィスレイアウトとデザイン設計

移転先が決まったら、次は新しいオフィスの「中身」を創り上げていくフェーズです。プロジェクトのコンセプトに基づき、具体的なオフィスレイアウトと内装デザインを設計していきます。

このステップでは、デザイン設計会社や内装工事会社といった専門家との協業が不可欠です。まず、働き方のビジョンや各部署からの要望をヒアリングし、ゾーニング(執務エリア、会議エリア、リフレッシュエリアなどの配置)や動線計画を固めます。

次に、具体的なデザインを詰めていきます。コーポレートカラーの活用、使用する素材の選定、照明計画、造作家具のデザインなど、企業のブランドイメージやカルチャーを表現する重要なプロセスです。3Dパースなどを使って完成イメージを共有しながら、細部を決定していきます。同時に、電気、空調、防災設備など、法規に関わる部分の設計も進めます。

⑤ 各種工事とインフラ整備

設計が完了したら、いよいよ内装工事に着手します。工事期間は、オフィスの規模や内装の凝り具合にもよりますが、数週間から数ヶ月かかります。プロジェクトチームは、定期的に現場を訪れ、設計図通りに工事が進んでいるか進捗を確認します。

内装工事と並行して、ITインフラの整備も進めなければなりません。

- 電話回線やインターネット回線の申し込みと引き込み工事

- 社内LANの構築、Wi-Fi環境の整備

- サーバーの移設または新規導入

- PCや複合機などOA機器の選定、発注、設定

また、新しいオフィスで使用するデスク、チェア、キャビネットといった什器や備品の選定・発注もこの段階で行います。納期がかかるものも多いため、早めに手配することが重要です。

⑥ 移転作業と諸官庁への届出

オフィスが完成に近づいたら、最終ステップである移転作業(引っ越し)の準備に入ります。信頼できる引越し業者を選定し、詳細なスケジュールを策定します。従業員への説明会を開き、各自の荷物の梱包ルールや当日のスケジュールを周知徹底します。

移転作業は、業務への影響を最小限にするため、金曜の夜から土日にかけて行われるのが一般的です。移転完了後、月曜日の朝からスムーズに業務を開始できるよう、PCの接続確認やネットワークの最終チェックを行います。

そして、忘れてはならないのが諸官庁への届出です。移転に伴い、会社の住所変更に関する様々な手続きが必要になります。

- 法務局: 本店移転登記

- 税務署: 異動届出書

- 都道府県・市町村: 事業所等新設・廃止申告書

- 労働基準監督署: 労働保険関係成立届、所在地変更届

- 年金事務所: 適用事業所所在地・名称変更届

- 消防署: 防火対象物使用開始届出書

これらの届出には提出期限が定められているものも多いため、リストを作成し、漏れなく対応しましょう。全てのステップが完了し、新しいオフィスで業務が始まった後も、旧オフィスの原状回復工事の完了までプロジェクトは続きます。

新築オフィスビルに関するよくある質問

新築オフィスビルへの移転を検討する中で、多くの方が抱く疑問があります。ここでは、特によくある質問をピックアップし、分かりやすくお答えします。

新築や築浅の定義とは?

オフィスビルを探していると、「新築」や「築浅」といった言葉をよく目にしますが、その違いはどこにあるのでしょうか。

- 新築オフィスビル

法的に明確な定義はありませんが、一般的には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の定義が参考にされます。これに基づくと、「建物の工事が完了(竣工)してから1年未満」で、かつ「まだ誰もテナントとして入居・使用していない」物件を指すのが通例です。誰も使っていない、まっさらな状態であることが最大のポイントです。 - 築浅オフィスビル

こちらも法的な定義はなく、不動産業界の慣習的な用語です。一般的には、竣工後およそ5年〜10年以内の、比較的新しい物件を指します。新築とは異なり、すでに他のテナントが入居中であったり、過去に入居履歴があったりする物件も含まれます。新築に準ずる設備のスペックや綺麗さを持ちながら、新築ほどのプレミアム感がない分、賃料が若干抑えられているケースもあります。

要約すると、「1年未満・未入居」が新築、「概ね10年以内」が築浅と覚えておくと良いでしょう。

新築オフィスビルの賃料相場はどのくらい?

「新築ビルは高い」というイメージがありますが、実際の賃料相場はどのくらいなのでしょうか。これは、「エリア」「駅からの距離」「ビルのグレード」といった要因によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言うのは非常に困難です。

参考として、東京の主要ビジネス地区である都心5区(千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区)のオフィス賃料動向を見てみましょう。不動産サービス会社の三鬼商事が発表しているデータによると、2024年1月時点での都心5区の平均賃料は、共益費込みで坪あたり月額20,011円でした。(参照:三鬼商事株式会社 オフィスマーケットデータ 東京ビジネス地区 2024年1月)

新築オフィスビルは、最新の設備や高い付加価値を持つため、この平均よりも高い賃料設定になるのが一般的です。例えば、都心の中でも特に人気の高いエリア(丸の内、大手町、虎ノ門、渋谷駅周辺など)のハイスペックな新築ビルでは、坪単価が40,000円を超えることも珍しくありません。

ただし、これはあくまでトップクラスのビルの話です。少しエリアを広げたり、駅からの距離の条件を緩和したりすれば、より現実的な賃料の新築ビルも見つかります。正確な相場を知るためには、移転を希望するエリアの最新情報を、オフィス専門の仲介会社に確認するのが最も確実な方法です。

居抜きオフィスとの違いは?

新築オフィスビルを検討する際に、対極の選択肢としてよく比較されるのが「居抜きオフィス」です。両者の違いを理解することは、自社に最適な選択をする上で非常に重要です。

- 新築オフィス(スケルトン渡し)

床・壁・天井の内装が何もない、コンクリート打ちっぱなしの「スケルトン」状態で引き渡されるのが基本です。ゼロから自由に自社の理想のオフィスを創り上げることができます。 - 居抜きオフィス

前のテナントが使用していた内装、間仕切り、什器(デスク、チェアなど)がそのまま残された状態で引き渡される物件です。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 新築オフィス(スケルトン) | 居抜きオフィス |

|---|---|---|

| レイアウト自由度 | 非常に高い。自社のブランドや働き方を完全に反映できる。 | 低い。既存のレイアウトを活かすことが前提となる。 |

| 初期費用 | 高い。内装工事費、什器購入費などがすべて必要。 | 安い。内装工事が不要または軽微で済むため、費用を大幅に抑えられる。 |

| 入居までの期間 | 長い。設計から工事完了まで数ヶ月を要する。 | 短い。内装工事が不要なため、契約後すぐに入居できる場合もある。 |

| 企業ブランディング | 表現しやすい。オリジナリティの高い空間で、企業文化を強く発信できる。 | 制約がある。前のテナントのイメージが残る可能性も。 |

新築オフィスが「オーダーメイドのスーツ」だとすれば、居抜きオフィスは「質の良い古着」に例えられます。コストとスピードを最優先するスタートアップ企業や、短期的なプロジェクト用のオフィスには居抜きが適しているかもしれません。一方で、長期的な視点で企業の成長やブランディングを考えるなら、高くても自由度の高い新築オフィスに軍配が上がると言えるでしょう。

まとめ

本記事では、新築オフィスビルの定義から、その特徴、メリット・デメリット、市場動向、さらには物件選びのポイントや移転の具体的なステップに至るまで、包括的に解説してきました。

現代の新築オフィスビルは、もはや単に「新しくて綺麗な建物」というだけではありません。それは、企業の成長戦略を実現し、未来への投資となる極めて強力なツールです。

- 最新の耐震性能とインフラは、不確実な時代における事業継続を支える揺るぎない土台となります。

- 多様な働き方に対応する柔軟な空間は、従業員の生産性を引き出し、イノベーション創出の触媒となります。

- ウェルビーイングを追求した快適な環境は、従業員満足度を高め、優秀な人材を惹きつける磁石となります。

- 環境に配慮した設計は、企業の社会的責任を果たし、ESG経営を推進する具体的なアクションとなります。

もちろん、賃料の高さや選択肢の少なさといったデメリットも存在します。しかし、それらはフリーレントの活用や長期的なリターンを考慮することで、十分に乗り越えられる課題です。

重要なのは、「なぜ移転するのか」という目的を明確にし、自社のビジョンに合致したオフィスを戦略的に選択することです。オフィス移転は、決してゴールではありません。新しいオフィスという舞台で、企業がどのように成長し、従業員がいきいきと活躍していくか、その新たな物語の始まりなのです。

この記事を通じて、新築オフィスビルが持つ無限の可能性を感じていただけたなら幸いです。まずは情報収集から、未来のオフィスへの第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。