家庭のエネルギー効率を高め、光熱費の削減や環境貢献が期待できるとして注目を集める「エネファーム」。しかし、その一方で「導入費用が高い」「設置場所がない」「本当に元が取れるのか」といった不安の声も聞かれます。高価な買い物だからこそ、メリットだけでなくデメリットも正確に理解し、ご自身の家庭に本当に合っているのかを慎重に見極めることが重要です。

この記事では、エネファームの導入を検討している方が抱える疑問や不安を解消するため、その仕組みから具体的なデメリット、そしてメリットまでを徹底的に解説します。さらに、気になる費用対効果や、どのような家庭に向いているのか、他の給湯・発電システムとの違いについても詳しく比較します。

本記事を最後まで読むことで、エネファームに関する網羅的な知識が身につき、導入すべきかどうかを客観的に判断できるようになります。 家庭のエネルギー事情を見直すきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

目次

エネファームとは?仕組みをわかりやすく解説

エネファームという言葉は聞いたことがあっても、その詳しい仕組みについてはよく知らない、という方も多いのではないでしょうか。ここでは、エネファームの基本的な仕組みを、専門用語をできるだけ使わずに分かりやすく解説します。

エネファームの正式名称は「家庭用燃料電池コージェネレーションシステム」です。この長い名前を分解すると、エネファームがどのようなものなのかが見えてきます。

- 家庭用: 一般家庭に設置することを目的としたシステムです。

- 燃料電池: 都市ガスやLPガスから取り出した「水素」と、空気中の「酸素」を化学反応させて電気をつくる装置のことです。

- コージェネレーションシステム: これがエネファームの最大の特徴です。「コージェネレーション」とは、電気と熱を同時に作り出し、両方を有効活用するシステムを指します。英語の「Co(共同の)」と「Generation(発生)」を組み合わせた言葉です。

つまり、エネファームは「ガスを燃料にして、家庭で電気とお湯を同時につくりだす機械」と理解すると分かりやすいでしょう。

では、具体的にどのように電気とお湯が作られるのでしょうか。そのプロセスは大きく分けて2つのステップで構成されています。

ステップ1:電気をつくる(燃料電池の働き)

エネファームの心臓部である「燃料電池ユニット」では、まず都市ガスやLPガスから「水素」を取り出します。この工程を「改質」と呼びます。次に、取り出された水素と、空気中から取り込んだ酸素を化学反応させます。学校の理科の授業で「水の電気分解」を習ったのを覚えている方もいるかもしれませんが、エネファームで行われるのはその逆の反応です。水素と酸素が結びつくことで、「電気」と「水」、そして「熱」が発生します。 この化学反応によって生み出された電気が、家庭内の照明や家電製品の動力として使われます。

ステップ2:お湯をつくる(排熱の有効活用)

ステップ1の発電プロセスでは、電気と同時に多くの「熱」も発生します。従来の発電所では、この熱の多くは利用されずに捨てられていました。しかし、コージェネレーションシステムであるエネファームは、この発電時に発生した熱を無駄にせず回収し、お湯をつくるために再利用します。

発生した熱は「貯湯ユニット」と呼ばれる、魔法瓶のような構造のタンクに送られ、中の水を温めます。こうして作られたお湯はタンクに貯められ、お風呂やキッチン、洗面所などで使うことができます。

このように、エネファームはガスを使って電気をつくり、その際に出る熱でお湯も沸かすという、エネルギーを二重に活用する非常に効率的なシステムです。電力会社の発電所から送られてくる電気だけに頼るのではなく、自宅で電気の一部をまかなう「エネルギーの自給自足」に近い形を実現します。

この仕組みにより、エネルギーを総合的に効率よく利用できるため、電力会社から購入する電気の量を減らすことが可能です。また、発電所から各家庭へ送電する際には、送電ロスと呼ばれる電力の無駄が発生しますが、エネファームは自宅で発電するため、この送電ロスがありません。 これらの要素が、結果として光熱費の削減やCO2排出量の削減といったメリットに繋がっていくのです。

エネファームは、生活パターンを学習する機能も持っています。過去のお湯の使用量や時間帯を分析し、「この家庭では朝7時と夜8時にお湯をたくさん使う」といった傾向を把握します。そのデータに基づき、お湯が必要になる時間帯に合わせて自動で発電・貯湯を行うため、無駄な運転を減らし、常に効率的なエネルギー利用を目指します。

まとめると、エネファームとは「自宅で発電できる高効率なガス給湯器」と言えるでしょう。ガスを燃料に電気を創り出し、その過程で出る熱を給湯に利用することで、エネルギーを無駄なく使い切り、環境にも家計にも優しい暮らしをサポートする先進的な設備なのです。

エネファームのデメリット9選【やめとけと言われる理由】

高効率で環境にも優しいエネファームですが、導入をためらう人がいるのも事実です。インターネットで検索すると「エネファーム やめとけ」といったキーワードが出てくることもあり、不安に感じる方もいるでしょう。ここでは、エネファーム導入の際に知っておくべき9つのデメリットを、その理由や背景とともに詳しく解説します。

① 導入費用が高額になる

エネファームの導入を検討する上で、最も大きなハードルとなるのが高額な初期費用です。一般的なガス給湯器(エコジョーズなど)の設置費用が20万円~40万円程度であるのに対し、エネファームの導入には本体価格と工事費を合わせて100万円~200万円程度の費用がかかるのが相場です。

この価格差は、エネファームが単なる給湯器ではなく、ガスから水素を取り出して発電する「燃料電池ユニット」という複雑で高度な精密機器を内蔵しているためです。発電とお湯の生成を同時に行うコージェネレーションシステムは、その分、構造が複雑になり、部品点数も多くなるため、製造コストが高くなります。

もちろん、後述するように国や自治体から補助金が出る場合もありますが、それを活用したとしても、他の給湯システムと比較して初期投資額が大きくなることは避けられません。この高額な初期費用を、日々の光熱費削減で何年かけて回収できるのか、という点が「元が取れるか」という議論の中心になります。光熱費の削減効果よりも、最初に支払う金額の大きさに抵抗を感じる人が多いのが実情です。

② 設置するための広いスペースが必要

エネファームは、発電を行う「燃料電池ユニット」とお湯を貯める「貯湯ユニット」の2つの機器で構成されています。そのため、一般的な給湯器と比較してかなり広い設置スペースが必要になります。

具体的には、燃料電池ユニットと貯湯ユニットを並べて設置する場合、幅約1.5m~2.0m、奥行き約0.7m~1.0m、高さ約1.6m~1.8m程度のスペースが目安となります。さらに、メンテナンス作業を行うためのスペース(機器の周囲に数十cm)も確保しなければなりません。

このため、都市部の狭小住宅やマンションのベランダなど、設置スペースが限られている場合には、そもそも設置が物理的に不可能なケースがあります。戸建て住宅であっても、家の裏手や側面が狭い、あるいは隣家との距離が近いといった理由で、設置を断念せざるを得ないことも少なくありません。導入を検討する際は、まず自宅に十分な設置スペースがあるか、専門業者に現場調査をしてもらうことが不可欠です。

③ 機器の運転音が気になる場合がある

エネファームは発電や給湯のために内部のポンプやファンが作動するため、運転音が発生します。 その音の大きさは、メーカーや機種にもよりますが、通常運転時で約35~40デシベル(dB)程度とされています。

この音量は、「図書館の中」や「静かな住宅地の昼間」に相当し、一般的にはそれほど大きな音ではありません。しかし、問題となるのはその設置場所です。例えば、寝室のすぐ外の壁に設置した場合、夜間に運転音が気になって眠りを妨げられる可能性があります。

また、隣家との距離が近い場合、運転音が騒音トラブルの原因になるリスクもゼロではありません。特に、静かな住宅街では、わずかな機械音でも耳障りに感じることがあります。設置場所をリビングや寝室から離れた位置にしたり、防音対策を施したりといった配慮が必要になる場合があります。この運転音の問題も、設置場所の制約に繋がる一因と言えるでしょう。

④ 発電できる電気の量はそれほど多くない

「自宅で発電できる」と聞くと、家庭で使う電気のすべてをまかなえるようなイメージを持つかもしれませんが、エネファームの発電能力には限りがあります。

現在主流となっている製品の最大発電出力は700W(0.7kW)程度です。これは、常に700Wの電気を発電し続けるという意味ではありません。家庭の電力使用量に合わせて発電量を調整しますが、最大でも700Wまでしか発電できないということです。

700Wでどれくらいの家電が使えるかというと、液晶テレビ(約150W)、冷蔵庫(約150W)、照明器具(合計100W)、パソコン(約50W)などを同時に使うことは可能ですが、消費電力の大きい電子レンジ(約1,300W)やドライヤー(約1,200W)、エアコン(暖房時で1,000W以上)などを単独で動かすことさえできません。

エネファームは、あくまで家庭で日常的に消費される電力(ベースロード電源)の一部を補うためのものであり、すべての電力を自給自足するためのシステムではないのです。そのため、発電量が消費電力を上回らない限り、電力会社から電気を購入し続ける必要があります。この点を理解しておかないと、「思ったほど電気代が安くならない」という不満に繋がる可能性があります。

⑤ 貯湯タンクのお湯がなくなるとお湯が出ない

エネファームは、発電時の排熱を利用してお湯をつくり、それを貯湯タンクに貯めておく「貯湯式」の給湯システムです。そのため、タンクに貯められたお湯を一度に使い切ってしまうと、お湯が出なくなる「湯切れ」を起こす可能性があります。

例えば、来客があって普段より多くの人が集中的にお風呂に入ったり、シャワーを長時間使用したりすると、タンクのお湯が空になってしまうことがあります。湯切れを起こした場合、再びお湯が沸くまで待つか、バックアップ機能として内蔵されているガス給湯器(エコジョーズなど)が作動してお湯を沸かすことになります。

しかし、このバックアップ給湯器が作動している間は、エネファーム本来のメリットである「発電時の排熱利用」による高効率な給湯は行われません。つまり、通常のガス給湯器としてお湯を沸かすため、その分ガス代がかさむことになります。家族の人数が多い家庭や、生活パターンが不規則でお湯の使用量が日によって大きく変動する家庭では、この湯切れのリスクを考慮し、大きめのタンク容量の機種を選ぶなどの対策が必要です。

⑥ 定期的なメンテナンスが必須で費用もかかる

エネファームは発電も行う精密機器であるため、その性能を長期間維持するためには定期的なメンテナンスが不可欠です。多くのメーカーでは、10年間または20年間のフルメンテナンスサポートプランへの加入を推奨、あるいは必須としています。

このメンテナンス費用は、導入時の本体価格に含まれている場合もありますが、別途契約が必要なケースも多く、その費用は決して安くありません。10年間のサポートで20万円~30万円程度かかることもあり、これも長期的なランニングコストとして考慮する必要があります。

メンテナンスを怠ると、発電効率が低下したり、故障のリスクが高まったりする可能性があります。万が一、保証期間外に大規模な修理が必要になった場合は、高額な修理費用が発生することも考えられます。「設置して終わり」ではなく、長期にわたって維持費がかかるという点は、導入前に必ず理解しておくべき重要なポイントです。

⑦ 停電時に電気を使えない機種もある

「エネファームは発電するから停電時に安心」というイメージがありますが、注意が必要です。すべてのエネファームが停電時に電気を使えるわけではありません。

停電時に発電を継続し、電気を供給するためには「停電時自立運転機能」が搭載されている必要があります。この機能は、標準搭載されている機種もあれば、オプションとなっている機種もあります。また、古いモデルではこの機能自体がない場合もあります。

さらに、この機能が搭載されていても、使用には条件があります。

- 停電発生時にエネファームが発電運転中であること。(停止中に停電した場合は、電気が復旧するまで起動できません)

- 都市ガス(またはLPガス)と水道の供給が止まっていないこと。

- 使用できる電力の上限(例:最大500W~700W程度)があること。

- 電気が使えるのは、専用に設けられたコンセントのみであること。

このように、停電時でも無条件にいつも通り電気が使えるわけではないのです。災害への備えを主目的としてエネファームの導入を検討している場合は、停電時自立運転機能の有無や、その仕様・制約について、事前にしっかりと確認することが極めて重要です。

⑧ 補助金の申請手続きに手間がかかる

エネファームの導入には、国や地方自治体から補助金が交付される場合があります。これは高額な初期費用を軽減する上で非常に魅力的な制度ですが、その申請手続きが煩雑で手間がかかるという側面があります。

補助金の申請には、多くの書類(申請書、設置計画書、住民票、工事契約書のコピーなど)を準備する必要があり、申請期間も限られています。また、補助金には予算の上限が定められているため、申請が遅れると予算が尽きてしまい、交付を受けられないというケースも起こり得ます。

多くの場合、販売・施工業者が申請手続きを代行してくれますが、それでも自分で用意しなければならない書類はあります。また、自治体によっては補助金制度そのものが存在しない場合や、年度によって内容が変更される場合もあります。こうした情報を自分で調べ、適切なタイミングで手続きを進める必要があるため、面倒に感じる人も少なくないでしょう。

⑨ 発電時に二酸化炭素(CO2)を排出する

エネファームは環境に優しいシステムとして紹介されることが多いですが、完全にクリーンなエネルギーというわけではありません。 なぜなら、エネファームは都市ガスやLPガスといった化石燃料を燃焼させて水素を取り出し、発電するからです。

この過程で、二酸化炭素(CO2)は排出されます。 もちろん、大規模な火力発電所で発電された電気を使い、ガス給湯器でお湯を沸かす従来のシステムと比較すれば、エネルギー効率が高く、送電ロスもないため、家庭全体でのCO2排出量は削減されます。

しかし、太陽光発電のように、運転時にCO2を全く排出しない再生可能エネルギーとは根本的に異なります。「環境に貢献したい」という思いが導入の大きな動機である場合、ガスを燃料とする以上、CO2を排出するという事実は理解しておく必要があります。環境への配慮を最優先するならば、太陽光発電やオール電化といった他の選択肢と比較検討することも重要です。

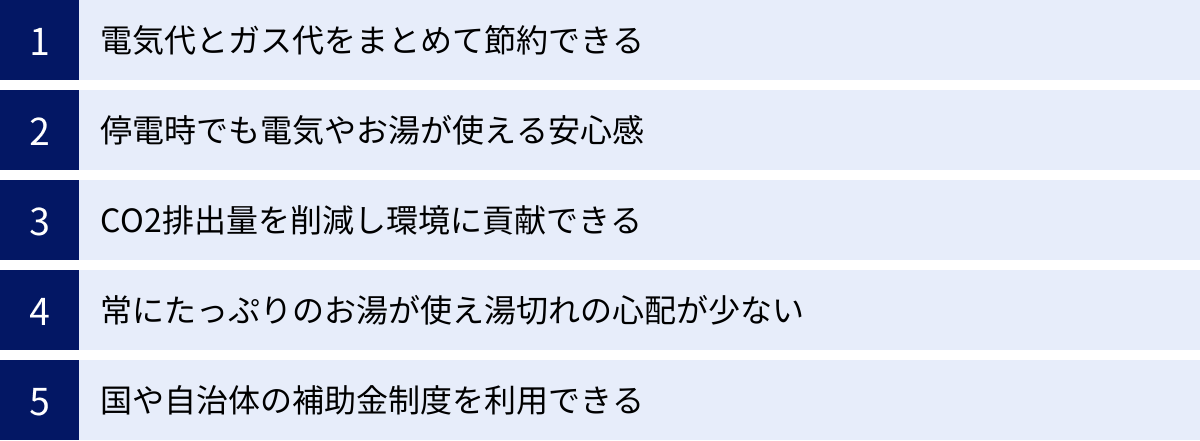

デメリットだけじゃない!エネファームを導入する5つのメリット

多くのデメリットを挙げてきましたが、もちろんエネファームにはそれを上回る可能性のある大きなメリットが存在します。高額な投資をしてでも導入する家庭があるのは、これらのメリットに魅力を感じているからです。ここでは、エネファームがもたらす5つの主なメリットについて、具体的に解説します。

① 電気代とガス代をまとめて節約できる

エネファーム導入の最大のメリットは、光熱費、特に電気代を大幅に削減できる可能性があることです。自宅で発電した電気を家庭内で使用(自家消費)することで、電力会社から購入する電気の量を減らせるため、電気料金が安くなります。

エネファームは生活パターンを学習し、電気をよく使う時間帯に自動で発電します。特に、電気料金単価が高い日中の時間帯に発電・自家消費することで、節約効果はより大きくなります。近年、燃料費調整額の高騰などにより電気料金は上昇傾向にあるため、電気を「買う」から「つくる」へシフトできる価値はますます高まっています。

さらに、エネファームを導入すると、多くのガス会社が提供している専用の割引料金プランに加入できます。このプランでは、エネファームで使用するガスだけでなく、キッチンコンロやガスファンヒーターなどで使用するガス料金も割引対象となることが多く、ガス代全体を抑えることが可能です。

つまり、「電気は自家発電で減らし、ガスは割引プランで安くする」という相乗効果によって、家庭の光熱費トータルでの大幅な削減が期待できるのです。エネルギーの使用量が多い家庭ほど、この経済的なメリットは大きくなります。

② 停電時でも電気やお湯が使える安心感

デメリットの項で「停電時に使えない機種もある」と述べましたが、裏を返せば、「停電時自立運転機能」が搭載された機種を選べば、災害時など万が一の停電の際に大きな安心感を得られます。

この機能があれば、停電が発生してもエネファームは発電を継続し、専用コンセントから電気を供給できます。使用できる電力は最大500W~700W程度と限りがありますが、それでもスマートフォンの充電、テレビやラジオによる情報収集、最低限の照明の確保などが可能です。災害時に情報網と連絡手段を確保できることは、非常に心強い備えとなります。

さらに、停電時でもガスの供給が続いていれば、お湯を沸かして使うこともできます。断水していなければ、温かいお風呂に入ったり、体を拭いたりすることも可能です。冷たい非常食だけでなく、温かい飲み物や食事を用意できることは、不安な避難生活における心身の負担を大きく軽減してくれるでしょう。このように、エネファームは日常生活の快適性だけでなく、「レジリエンス(防災・回復力)」の観点からも非常に価値の高い設備と言えます。

③ CO2排出量を削減し環境に貢献できる

エネファームはガスを燃料とするためCO2を排出しますが、従来のエネルギーシステムと比較した場合、地球環境への貢献度は非常に高いと言えます。

その理由は、コージェネレーションシステムとしての圧倒的なエネルギー効率の高さにあります。従来のシステムでは、火力発電所で電気をつくる際に発生する熱の約6割は利用されずに捨てられていました。さらに、発電所から家庭まで電気を送る過程で約5%の送電ロスが発生します。家庭では、そうして送られてきた電気を使い、同時にお湯を沸かすためには別途ガス給湯器を動かす必要がありました。

一方、エネファームは発電と給湯を家庭内で同時に行い、発電時の排熱を給湯に利用するため、エネルギーの総合効率は90%以上に達します。(参照:資源エネルギー庁「燃料電池(FC)の動向について」)これにより、送電ロスもなく、エネルギーを無駄なく使い切ることができます。

結果として、従来の「火力発電+ガス給湯器」の組み合わせと比較して、年間のCO2排出量を約1.3トン削減できると試算されています。これは、杉の木約90本が1年間に吸収するCO2量に相当します。日々の暮らしの中で、無理なく環境保護に貢献できる点は、エネファームの大きな社会的価値と言えるでしょう。

④ 常にたっぷりのお湯が使え湯切れの心配が少ない

デメリットとして「湯切れ」のリスクを挙げましたが、これはあくまでイレギュラーな使い方をした場合の話です。通常の生活においては、むしろ湯切れの心配が少なく、いつでもたっぷりのお湯が使える点がメリットとなります。

エネファームには、家庭ごとのお湯の使用パターン(時間帯や量)を自動で学習する機能が備わっています。この学習機能により、お湯が大量に必要になる時間帯を予測し、その前に十分な量のお湯を沸かしてタンクに貯めておきます。そのため、「夕食の準備で洗い物をしていたら、お風呂のお湯がなくなった」といった事態は起こりにくくなっています。

貯湯タンクがあることで、複数の場所(例えば、キッチンとシャワー)で同時にお湯を使っても、お湯の勢いが弱くなりにくいというメリットもあります。また、もしタンクのお湯が少なくなっても、高性能なバックアップ給湯器が瞬時に作動するため、完全にお湯が使えなくなる時間はほとんどありません。お湯を安定的に、かつ快適に使いたいというニーズにしっかりと応えてくれるシステムです。

⑤ 国や自治体の補助金制度を利用できる

デメリットの「手続きの手間」と表裏一体ですが、高額な初期費用を軽減できる補助金制度の存在は、導入を後押しする大きなメリットです。

エネファームは、その高い省エネ性と環境性から、国策として普及が推進されています。そのため、国からの補助金制度(例:給湯省エネ事業など)が設けられることが多く、これを利用することで数万円から十数万円の補助を受けられる可能性があります。

さらに、国だけでなく、都道府県や市区町村といった地方自治体が独自に補助金制度を設けている場合も少なくありません。国の補助金と自治体の補助金は併用できるケースも多く、両方を活用できれば、導入費用を大幅に圧縮することが可能です。

これらの補助金情報は、自治体のホームページや、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)のウェブサイトなどで確認できます。申請手続きは煩雑な面もありますが、多くは販売・施工業者がサポートしてくれます。この制度を賢く利用することで、デメリットである初期費用の高さをある程度カバーできるのです。

エネファームは本当に元が取れる?費用と寿命を解説

エネファームの導入を検討する際に、誰もが最も気になるのが「高額な初期費用を払って、本当に元が取れるのか?」という点でしょう。ここでは、導入費用、シミュレーション、そして寿命と交換費用という3つの観点から、エネファームの費用対効果について詳しく掘り下げていきます。

導入にかかる費用の相場

まず、エネファームを導入するために必要な費用の内訳と相場を把握しましょう。費用は大きく「本体価格」と「設置工事費」に分かれます。

| 費用項目 | 内容 | 相場 |

|---|---|---|

| 本体価格 | 燃料電池ユニットと貯湯ユニットのセット価格。機種の性能やタンク容量によって変動。 | 約80万円 ~ 180万円 |

| 設置工事費 | 既存の給湯器の撤去、配管・配線工事、基礎工事、試運転などの費用。 | 約30万円 ~ 60万円 |

| 合計 | 約110万円 ~ 240万円 |

このように、エネファームの導入には総額で110万円から240万円程度がかかるのが一般的です。これは、一般的なガス給湯器「エコジョーズ」(約20万~40万円)や、オール電化の給湯器「エコキュート」(約40万~70万円)と比較すると、非常に高額であることがわかります。

ただし、この金額から国や自治体の補助金を差し引いたものが、実際の自己負担額となります。例えば、国から15万円、自治体から10万円の補助金が出たとすれば、合計25万円を初期費用から差し引いて考えることができます。それでも、初期投資が100万円を超えるケースは珍しくありません。

元が取れるかどうかのシミュレーション

「元が取れる」とは、一般的に「初期投資費用を、導入後に得られる光熱費の削減額で回収できる」ことを指します。この回収年数は、以下の計算式で概算できます。

回収年数 = (導入費用 – 補助金額) ÷ 年間光熱費削減額

ここで重要になるのが「年間光熱費削減額」です。この金額は、各家庭のエネルギー使用量やライフスタイル、契約している電気・ガス料金プランによって大きく変動します。

【シミュレーション具体例】

ここでは、あるモデルケースを想定して、元が取れるまでの年数を計算してみましょう。

- 前提条件

- 家族構成:4人家族(戸建て)

- エネファーム導入費用(補助金適用後):150万円

- 導入前の年間光熱費:30万円(電気代18万円、ガス代12万円)

- 導入後の年間光熱費削減目標:年間7万円

- 年間光熱費削減額の内訳

- 電気代の削減: 自家発電により、年間の購入電力量が減少し、約6万円の電気代が削減されたと仮定します。

- ガス代の変動: エネファームは発電のためにガスを消費するため、ガス使用量は増加します。しかし、専用の割引プランが適用されるため、トータルのガス代は年間約1万円増加に留まったと仮定します。

- 差し引きの削減額: 6万円(電気代削減) – 1万円(ガス代増加) = 年間5万円の純粋な光熱費削減。

- ※上記のシミュレーションでは、削減目標の7万円には届きませんでしたが、ここでは5万円で計算を進めます。

- 回収年数の計算

- 回収年数 = 150万円(導入費用) ÷ 5万円(年間削減額) = 30年

このシミュレーション結果では、初期費用を回収するのに30年もかかってしまいます。これは、後述するエネファームの寿命を考えると、単純な金銭的コストだけで「元を取る」のは非常に難しいことを示唆しています。

なぜ元を取るのが難しいのか?

- 初期費用が高すぎる: 光熱費削減額に対して、初期投資があまりにも大きいのが最大の理由です。

- ガス代は増加する: 発電のためにガスを使うため、ガス使用量は必ず増えます。割引プランがあっても、削減効果を相殺する要因になります。

- メンテナンス費用: 長期的に見れば、10年ごとのメンテナンス費用(約20万~30万円)もコストに加算する必要があります。

したがって、「何年で元が取れるか」という金銭的なものさしだけでエネファームの価値を測ろうとすると、多くの家庭では導入に踏み切れないという結論になりがちです。導入を判断する際には、光熱費削減という経済的メリットだけでなく、停電時の安心感(防災価値)や、環境貢献、お湯の快適性といった、数値化しにくい付加価値をどれだけ重視するかを総合的に考える必要があります。

エネファーム本体の寿命と交換費用

設備投資の回収を考える上で、その設備の寿命は極めて重要な要素です。エネファームは、「燃料電池ユニット」と「貯湯ユニット(バックアップ給湯器含む)」の2つで構成されており、それぞれ寿命が異なります。

- 燃料電池ユニットの寿命:

- メーカーは「設計耐久期間」として定めており、パナソニック製で20年、アイシン製で20年が目安とされています。(参照:各メーカー公式サイト)

- これはあくまで設計上の目標値であり、使用状況や環境によって前後する可能性があります。

- 多くのメーカーが提供する10年間の無償保証(フルメンテナンスサポート)が終了した後、11年目以降に故障した場合は有償修理となります。修理費用は高額になる可能性があるため、10年または20年がひとつの買い替えの目安と考える家庭も多いです。

- 貯湯ユニット・バックアップ給湯器の寿命:

- こちらは一般的なガス給湯器(エコジョーズ)と同様で、寿命の目安は10年~15年程度です。

- 燃料電池ユニットよりも先に寿命が来ることが多く、この部分だけを交換することも可能です。

交換にかかる費用

寿命が来たエネファームを新しいものに交換する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。

- システム全体の交換: 燃料電池ユニットと貯湯ユニットを両方交換する場合、費用は新規導入時とほぼ同等の100万円~200万円程度が見込まれます。技術の進歩により将来的に価格が下がる可能性はありますが、現時点では高額な再投資が必要です。

- 貯湯ユニットのみの交換: バックアップ給湯器部分だけが故障した場合、その交換費用は20万円~40万円程度が相場です。

これらの寿命と交換費用を考慮すると、前述のシミュレーションで回収に30年かかったケースでは、寿命が来るまでに初期費用を回収できないことになります。エネファームは「一度設置すれば永続的に使える設備」ではなく、いずれ交換が必要になる高価な消耗品であるという認識を持つことが重要です。

エネファームはどんな人におすすめ?

これまで解説してきたメリット・デメリット、そして費用対効果を踏まえると、エネファームは万人向けの設備ではないことがわかります。では、具体的にどのような家庭であれば、エネファームのメリットを最大限に享受し、導入の価値を見出せるのでしょうか。ここでは、エネファームの導入が特におすすめな人の特徴を4つのタイプに分けて紹介します。

エネファームの導入がおすすめな人の特徴

毎月のガスや電気の使用量が多い家庭

エネファームの経済的なメリットは、エネルギーを使えば使うほど大きくなります。 発電による電気代の削減効果や、ガス料金の割引プランの恩恵は、もともとの光熱費が高い家庭ほど顕著に現れるからです。

具体的には、以下のような特徴を持つ家庭が該当します。

- 家族の人数が4人以上で、日々の生活で消費する電気やお湯の量が多い。

- 毎月の電気代が15,000円以上、ガス代が10,000円以上など、光熱費の合計額が高いことに悩んでいる。

- 二世帯住宅で、生活時間帯が異なる家族が同居しており、一日を通してコンスタントにエネルギーを消費している。

エネルギー使用量が少ない家庭が導入しても、削減できる光熱費の絶対額が小さいため、高額な初期費用を回収するのは非常に困難です。しかし、エネルギーを大量に消費する家庭であれば、年間の光熱費削減額が10万円を超えるケースも考えられ、費用対効果の面で導入を検討する価値が生まれます。まずは、ご家庭の過去1年間の電気・ガスの検針票を確認し、平均的な使用量を把握することから始めましょう。

日中に在宅している時間が長く電気を使う家庭

エネファームは、お湯の使用状況に合わせて24時間自動で発電しますが、最も効率が良いのは、発電した電気をリアルタイムで自家消費することです。なぜなら、エネファームには太陽光発電のような蓄電機能や売電機能がないため、発電しても使われなかった電気は無駄になってしまうからです(一部の蓄電池連携モデルを除く)。

そのため、以下のようなライフスタイルの家庭は、エネファームとの相性が非常に良いと言えます。

- テレワークや在宅勤務が中心で、平日の日中もパソコンや照明、空調などを使用している。

- 専業主婦(主夫)や未就学児がいて、日中の在宅時間が長い。

- 定年退職後のご夫婦など、昼間も家で過ごすことが多い。

日中の電気料金単価は、夜間よりも高く設定されていることが一般的です。この単価が高い時間帯に、電力会社から電気を買う代わりに自家発電でまかなうことで、電気代の削減効果を最大化できます。逆に、家族全員が日中は仕事や学校で外出しており、夜間に電気の使用が集中する家庭では、エネファームの発電能力を十分に活かしきれない可能性があります。

床暖房や浴室乾燥機をよく利用する家庭

エネファームは、発電時に発生する熱でお湯をつくる「コージェネレーションシステム」です。 このため、電気だけでなく「お湯」をたくさん使う家庭ほど、その真価を発揮します。

特に相性が良いのが、ガス温水式の暖房・乾燥設備です。

- ガス温水床暖房: エネファームでつくった温水を床下に循環させて部屋を暖めるシステムです。冬場に長時間使用する家庭では、排熱を有効活用して効率的に暖房でき、ガス代の割引プランの恩恵も受けられます。

- ガス温水浴室暖房乾燥機(ミストサウナ機能付きなど): 入浴時のヒートショック対策や、雨の日の衣類乾燥に頻繁に利用する家庭では、大量のお湯を消費します。エネファームがあれば、このお湯を効率的に供給できます。

これらの設備をすでに利用している、あるいは新築・リフォームを機に導入を検討している家庭にとって、エネファームはまさに一石二鳥のシステムです。電気とお湯(熱)の両方を効率的に活用することで、家全体のエネルギーコストを最適化できます。

災害時の停電に備えたい家庭

金銭的な損得勘定だけでなく、「万が一への備え」という価値を重視する人にとって、エネファームは非常に魅力的な選択肢となります。近年、地震や台風、集中豪雨といった自然災害が頻発し、大規模な停電が起こるリスクは誰にとっても他人事ではありません。

停電時自立運転機能付きのエネファームを導入することで、以下のような安心を手に入れることができます。

- 情報確保: 停電時でもテレビやラジオ、インターネットが使え、正確な災害情報を入手できる。

- 通信手段の確保: スマートフォンや携帯電話を充電し、家族との連絡や安否確認ができる。

- 最低限の生活維持: 照明の確保、冷蔵庫の稼働(食材の腐敗防止)、温かいお湯の使用が可能になる。

もちろん、ポータブル電源や発電機など、他の防災対策もあります。しかし、エネファームは特別な操作や燃料の準備が不要で、日常的に使いながら自動で災害に備えられるという大きな利点があります。この「フェーズフリー(日常時と非常時の垣根をなくす)」という考え方に共感し、防災対策に投資をしたいと考える家庭には、エネファームは最適な設備の一つと言えるでしょう。

エネファームがいらない・おすすめできない人の特徴

一方で、全ての家庭にエネファームが適しているわけではありません。ライフスタイルや価値観によっては、導入してもメリットを感じられず、むしろ「導入しなければよかった」と後悔につながるケースもあります。ここでは、エネファームの導入をおすすめできない人の特徴を3つ挙げ、その理由を解説します。

そもそもエネルギー使用量が少ない家庭

エネファームの経済的メリットは、あくまで「多くのエネルギーを使う家庭が、その使い方を効率化することで得られるもの」です。そのため、もともとのエネルギー消費量が少ない家庭では、導入効果はほとんど期待できません。

具体的には、以下のような家庭が該当します。

- 一人暮らしや二人暮らし(特に共働きで日中不在)の世帯: 日々の電気やお湯の使用量が絶対的に少ないため、削減できる光熱費もわずかです。年間数千円程度の削減のために、100万円以上の初期投資をするのは現実的ではありません。

- 節約意識が非常に高く、すでに光熱費が最低限に抑えられている家庭: これ以上削減する余地が少ないため、エネファームを導入しても大きな変化は見込めません。

このような家庭が高額なエネファームを導入した場合、初期費用を回収することはほぼ不可能と言ってよいでしょう。光熱費削減を目的とするならば、より安価な「エコジョーズ」のような高効率ガス給湯器に交換する方が、はるかに費用対効果は高くなります。ご自身の家庭が「省エネ世帯」なのか「多エネ世帯」なのかを客観的に見極めることが重要です。

初期費用をできるだけ抑えたい人

言うまでもなく、エネファームの最大のデメリットは100万円を超える高額な初期費用です。補助金制度を利用したとしても、数十万円から100万円以上の自己負担は避けられません。

したがって、以下のような考えを持つ人には、エネファームはおすすめできません。

- 住宅購入やリフォームにあたり、給湯器にかけられる予算が限られている人: 他に優先すべき設備投資がある場合、無理にエネファームを選ぶ必要はありません。

- 将来的な転居の可能性があるなど、長期的な居住を前提としていない人: 費用回収に長い年月がかかるため、短期間で住み替える場合は投資が無駄になる可能性が高いです。

- 投資に対するリスクを避けたい、確実なリターンを求める人: エネファームの費用対効果は、将来の電気・ガス料金の変動や、自身のライフスタイルの変化など、不確定要素に大きく左右されます。確実性を重視するならば、より安価でシンプルな給湯器を選ぶのが賢明です。

初期費用を抑えたい場合は、前述の「エコジョーズ」(約20万~40万円)が有力な選択肢となります。これは少ないガス量で効率よくお湯を沸かすガス給湯器で、従来型に比べてガス代を節約できます。初期投資を抑えつつ、ランニングコストも削減したいというニーズに合った現実的な選択と言えるでしょう。

オール電化住宅に住んでいる、または検討中の人

エネファームは都市ガスまたはLPガスを燃料として発電・給湯を行うシステムです。 そのため、ガスを一切使わないオール電化住宅とは、根本的に相容れません。

現在オール電化住宅に住んでいる方がエネファームを導入するためには、まずガス管を宅内に引き込む工事が必要となり、さらに莫大な追加費用がかかります。現実的な選択肢とは言えないでしょう。

また、これから新築やリフォームでオール電化を検討している人にも、エネファームは選択肢から外れます。オール電化住宅は、給湯に「エコキュート」、調理に「IHクッキングヒーター」を使用し、全てのエネルギーを電気でまかないます。深夜電力プランなどを活用して電気代を抑えるのが基本的な考え方であり、ガスを熱源とするエネファームとはエネルギー戦略が全く異なります。

オール電化とエネファーム(ガス併用)のどちらを選ぶかは、ライフスタイルや価値観によります。

- オール電化: 初期費用が比較的安い、火を使わない安全性、災害時にガス供給が停止しても電気が復旧すれば生活できる、といったメリットがあります。

- エネファーム(ガス併用): 停電時でも発電できる(機種による)、お湯切れの心配が少ない、ガスのパワフルな火力を調理に使える、といったメリットがあります。

どちらか一方のシステムを導入するということは、もう一方のメリットを捨てるということでもあります。ご自身の家庭でどちらのエネルギー戦略が合っているのかをじっくり比較検討することが重要です。

【比較】エネファームと他の給湯・発電システムとの違い

エネファームを正しく評価するためには、他の選択肢との比較が不可欠です。ここでは、家庭用エネルギーシステムの代表格である「エコキュート」と「太陽光発電」を取り上げ、エネファームとの違いを仕組み、メリット・デメリットの観点から詳しく解説します。

エコキュートとの違い

エコキュートは、オール電化住宅の標準的な給湯システムであり、エネファームと比較検討されることが多いライバル製品です。

仕組みとエネルギー源の違い

根本的な違いは、使用するエネルギーと熱を生み出す方法にあります。

- エネファーム: ガス(都市ガス/LPガス)を燃料とします。ガスから水素を取り出し、酸素と化学反応させることで「電気」と「熱」を同時に生み出します(コージェネレーション)。つまり、発電機能付きのガス給湯器です。

- エコキュート: 電気をエネルギー源とします。屋外の空気の熱を「ヒートポンプ」という技術で集め、その熱を利用してお湯を沸かします。エアコンの暖房と同じ原理で、少ない電気エネルギーで効率よく熱を生み出すことができます。発電機能はなく、給湯に特化した電気給湯器です。

この仕組みの違いから、エコキュートは主に電気料金が安い深夜電力を使ってお湯を沸かし、タンクに貯めておくという使い方になります。

メリット・デメリットの比較

どちらのシステムが優れているかは一概には言えず、家庭の状況や何を重視するかによって評価が分かれます。

| 比較項目 | エネファーム | エコキュート |

|---|---|---|

| 仕組み | ガスで発電+給湯 | 電気で給湯(ヒートポンプ) |

| エネルギー源 | 都市ガス / LPガス | 電気 |

| 発電機能 | あり | なし |

| 初期費用 | 非常に高い(110万~240万円) | 比較的安い(40万~70万円) |

| ランニングコスト | 発電で電気代削減、ガス代は増加。多エネ家庭向き。 | 深夜電力活用で給湯コストを削減。オール電化向き。 |

| 停電時の対応 | 発電継続可能(自立運転機能付き機種)。お湯も使える。 | お湯は使える(タンクの残量分)。電気は使えない。 |

| お湯切れリスク | 比較的少ない(バックアップ給湯器あり) | 起こりうる(沸き増しに時間がかかる) |

| 設置スペース | 広いスペースが必要(2ユニット構成) | 広いスペースが必要(ヒートポンプ+貯湯タンク) |

| 環境性(CO2排出) | 運転時に排出するが、総合効率は高い。 | 運転時に排出しないが、使用する電気が火力発電由来だと間接的に排出。 |

| 相性の良い住宅 | ガス併用住宅、エネルギー多消費家庭 | オール電化住宅、太陽光発電設置住宅 |

【選択のポイント】

- 防災性を最重視するならエネファーム: 停電時にも発電できる点は、エコキュートにはない大きな強みです。

- 初期費用を抑えたいならエコキュート: エネファームの半額以下で導入できることが多く、導入のハードルは低いです。

- オール電化にしたいならエコキュート: エコキュートはオール電化の必須アイテムです。

- お湯をたくさん、かつ安定的に使いたいならエネファーム: バックアップ給湯器があるため、湯切れの心配が少ないです。

太陽光発電との違い

太陽光発電は、エネファームと同じく「家で電気をつくる」創エネ設備ですが、その発電方法や特性は大きく異なります。

仕組みと発電方法の違い

- エネファーム: ガスを燃料に、化学反応によって24時間いつでも(メンテナンス時を除く)発電が可能です。天候に左右されず、安定的にベースとなる電力を供給します。

- 太陽光発電: 太陽光をエネルギー源とし、屋根などに設置したソーラーパネルが光エネルギーを電気エネルギーに変換することで発電します。発電できるのは日照のある昼間のみで、夜間や雨天・曇天時には発電できません。

また、大きな違いとして、太陽光発電で余った電気は電力会社に売電できますが、エネファームの電気は売電できません(自家消費のみ)。

メリット・デメリットの比較

エネファームと太陽光発電は、競合するというよりも、それぞれの弱点を補い合う補完関係にあるとも言えます。

| 比較項目 | エネファーム | 太陽光発電 |

|---|---|---|

| 仕組み | ガスによる化学反応で発電 | 太陽光による光電変換で発電 |

| エネルギー源 | ガス(有料) | 太陽光(無料) |

| 発電可能時間 | 24時間いつでも(天候に左右されない) | 日中のみ(天候に大きく左右される) |

| 売電 | 不可(自家消費のみ) | 可能 |

| 給湯機能 | あり(発電時の排熱利用) | なし(別途給湯器が必要) |

| 初期費用 | 高い(110万~240万円) | 高い(100万~200万円程度 ※容量による) |

| ランニングコスト | 発電のためにガス代がかかる。メンテナンス費用も必要。 | 基本的になし(パワーコンディショナの交換費用は発生) |

| 停電時の対応 | 発電継続可能(自立運転機能付き機種) | 発電継続可能(自立運転機能付きパワコンの場合) |

| 環境性(CO2排出) | 運転時に排出 | 運転時に排出しない(再生可能エネルギー) |

【選択のポイント】

- クリーンエネルギーを重視するなら太陽光発電: 発電時にCO2を排出しない、最も環境に優しい選択肢です。

- 安定した電力供給と給湯を両立したいならエネファーム: 天候を問わず、電気とお湯を同時にまかなえる安定感が魅力です。

- 売電収入を得たいなら太陽光発電: 余剰電力を売ることで、投資回収を早めることができます。

- 最強の組み合わせ「ダブル発電」: エネファームと太陽光発電を両方導入することも可能です。日中は太陽光、夜間や雨天時はエネファームが発電することで、電力の自給自足率を極限まで高め、災害への備えも万全になります。ただし、初期費用は非常に高額になり、太陽光の売電単価が下がる場合があるなどの注意点もあります。

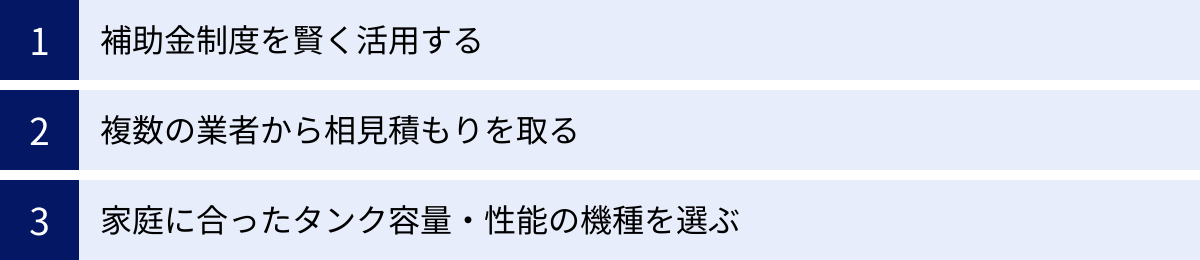

エネファーム導入で失敗しないためのポイント

高額な投資となるエネファームの導入。後悔しないためには、事前の情報収集と計画的な準備が不可欠です。ここでは、導入で失敗しないために押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

補助金制度を賢く活用する

エネファームの導入費用を少しでも抑えるためには、国や自治体が実施する補助金制度を最大限に活用することが絶対条件です。

- 情報収集を怠らない: 補助金制度は、年度ごとに内容が変更されたり、予算が尽き次第終了したりすることがほとんどです。導入を検討し始めたら、まずは関連機関のウェブサイトを定期的にチェックしましょう。

- 国の補助金: 経済産業省資源エネルギー庁や、一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)のウェブサイトで最新情報を確認できます。「給湯省エネ事業」などのキーワードで検索するのも有効です。

- 自治体の補助金: お住まいの都道府県や市区町村のホームページで「エネファーム 補助金」「燃料電池 補助金」といったキーワードで検索します。環境関連の部署が管轄していることが多いです。

- 申請のタイミングを逃さない: 補助金は、工事の契約前や着工前に申請が必要な場合があります。契約を結んでから補助金の存在に気づいても手遅れになるケースもあるため、必ず業者と契約する前に補助金の要件やスケジュールを確認しましょう。

- 業者に相談する: 多くの販売・施工業者は、補助金制度に関する知識が豊富で、申請手続きの代行も行っています。どの補助金が利用できるか、申請に必要な書類は何かなど、積極的に相談し、サポートを受けましょう。補助金活用の実績が豊富な業者を選ぶことも、重要なポイントの一つです。

複数の業者から相見積もりを取る

エネファームの価格や工事費は、業者によって大きく異なる場合があります。適正価格で、質の高い工事をしてもらうためには、必ず2~3社以上の業者から見積もり(相見積もり)を取ることが極めて重要です。

相見積もりを取ることで、以下のようなメリットがあります。

- 価格の比較: 同じ機種、同じ工事内容でも、業者によって提示される金額は数十万円単位で違うこともあります。複数の見積もりを比較することで、その地域での適正な価格相場を把握でき、不当に高い契約を避けることができます。

- 提案内容の比較: 優れた業者は、単に製品を売るだけでなく、家族構成やライフスタイルをヒアリングした上で、最適な機種やタンク容量、設置場所を提案してくれます。各社の提案内容を比較することで、より自宅に合ったプランを見つけられます。

- 担当者の対応や信頼性の確認: 見積もり依頼時の対応の速さや丁寧さ、質問に対する説明の分かりやすさなどから、その業者が信頼できるかどうかを判断できます。エネファームは10年、20年と長く付き合う設備なので、アフターサポートも含めて信頼できるパートナーを選ぶことが大切です。

見積書を確認する際は、総額だけでなく、「本体価格」「工事費」「諸経費」といった内訳が明記されているか、追加料金が発生する可能性はあるかなど、詳細までしっかりチェックしましょう。

家庭に合ったタンク容量・性能の機種を選ぶ

エネファームには、さまざまなメーカーから、性能やタンク容量が異なる多様なモデルが販売されています。オーバースペックな機種を選べば無駄なコストがかかり、逆にスペック不足では快適な生活が送れません。ご自身の家庭の状況に最適な一台を選ぶことが、満足度を高める鍵となります。

- タンク容量の選び方:

- 貯湯タンクの容量は、家族の人数やお湯の使い方に合わせて選びます。一般的に、3~5人家族なら100L~150L程度が目安とされています。

- お風呂のお湯を毎日張り替え、朝シャンもするなど、お湯の使用量が多い家庭や、二世帯住宅の場合は、大きめの容量を選ぶと安心です。業者に現在のガス・水道の使用量を伝え、相談しながら決めましょう。

- 性能・機能の選び方:

- 停電時自立運転機能: 災害への備えを重視するなら、この機能は必須です。停電時に使用できる電力(W数)や、コンセントの数・場所も確認しましょう。

- 発電方式(PEFC/SOFC): エネファームには主に「PEFC(固体高分子形燃料電池)」と「SOFC(固体酸化物形燃料電池)」の2種類の発電方式があります。SOFCの方が発電効率が高いとされていますが、価格も高くなる傾向があります。それぞれの特徴を理解し、予算と求める性能のバランスを考えましょう。

- IoT対応機能: スマートフォンと連携し、外出先からお湯張りの操作をしたり、エネルギーの使用状況を「見える化」したりできる機能です。省エネ意識の向上や利便性を求める方におすすめです。

これらのポイントを踏まえ、業者からの提案を鵜呑みにするのではなく、自分自身でも情報を集め、納得のいく機種選定を行いましょう。

エネファームの主要メーカー2社

現在、日本国内で家庭用エネファームを製造・販売している主要メーカーは、「パナソニック」と「アイシン」の2社です。それぞれのメーカーに特徴があり、製品ラインナップも異なります。ここでは、各社の強みや製品の特徴について解説します。

※情報は執筆時点のものであり、最新の製品情報については各社の公式サイトでご確認ください。

① パナソニック(Panasonic)

パナソニックは、エネファーム市場においてトップクラスのシェアを誇るリーディングカンパニーです。長年の開発実績と豊富なラインナップで、多くの家庭に導入されています。

- 特徴・強み:

- 業界トップシェアの実績と信頼性: 豊富な販売実績は、製品の品質とサポート体制への信頼の証と言えます。

- 製品ラインナップの豊富さ: 都市部の狭小地にも設置しやすいコンパクトなモデルから、大容量タンクを備えたモデル、集合住宅向けモデルまで、多様なニーズに対応する製品を取り揃えています。

- レジリエンス機能の強化: 災害時の強さを重視しており、停電時でも最大700Wの電力を最長8日間程度(条件による)継続して使用できるモデルなどを展開しています。また、断水時にもタンク内の水を生活用水として利用できる機能も備わっています。

- IoT連携: スマートフォンアプリ「スマホでおふろ」に対応し、遠隔操作やエネルギー使用量の見える化が可能です。

- 発電方式: 主にPEFC(固体高分子形燃料電池)方式を採用しています。低温で作動するため、起動・停止が比較的速いのが特徴です。

- 参照: パナソニック株式会社 公式サイト

パナソニック製エネファームは、その高い信頼性と、多様な住宅事情やライフスタイルに対応できる柔軟性から、多くの人にとって第一の選択肢となるでしょう。

② アイシン(AISIN)

アイシンは、トヨタグループに属する大手自動車部品メーカーであり、その高い技術力を活かしてエネファームを開発・製造しています。 特に、発電効率の高いSOFC方式の製品で知られています。

- 特徴・強み:

- 高い発電効率: 発電方式にSOFC(固体酸化物形燃料電池)を採用したモデルが主力です。SOFCはPEFCよりも高温で作動するため、世界最高レベルの発電効率を実現しています。同じガス量でより多くの電気を作れるため、ランニングコストの削減効果が期待できます。

- 優れた耐久性: 自動車部品で培われたセラミック技術などを応用し、高い耐久性を持つ製品開発を行っています。設計耐久期間20年という長期の信頼性を謳っています。

- コンパクト設計: ユニットの小型化にも力を入れており、設置性の高いモデルも提供しています。

- 発電方式: 主にSOFC(固体酸化物形燃料電池)方式を採用。一部、ガス会社向けにPEFC方式の製品も供給しています。

- 参照: 株式会社アイシン 公式サイト

アイシンのエネファームは、とにかく発電効率を重視し、日々のランニングコストを少しでも抑えたいという、経済合理性を追求するユーザーに適しています。トヨタグループというブランドイメージも、品質への安心感に繋がっています。

エネファームに関するよくある質問

ここでは、エネファームの導入を検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

運転音はどのくらいの大きさ?

エネファームの運転音は、通常時で約37dB(デシベル)前後です。これは「図書館の中」や「ささやき声」に相当するレベルで、非常に静かです。(参照:パナソニック株式会社 公式サイト)

しかし、これはあくまで平均的な数値であり、設置環境や周囲の静けさによっては気になる場合もあります。特に、夜間の静寂の中では、わずかな機械音でも耳障りに感じることがあります。

対策としては、寝室や隣家の窓からできるだけ離れた場所に設置することが最も重要です。また、地面に直接置くのではなく、防振ゴムの付いたコンクリートブロックの上に設置するなどの工夫で、振動音を軽減することもできます。設置前に、業者と運転音の影響についてよく相談することをおすすめします。

メンテナンスの頻度と費用は?

エネファームの性能を維持するためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。

- メンテナンスの頻度:

多くのメーカーでは、10年に1回程度の定期点検を推奨しています。また、リモート監視システムにより、機器に異常が発生した際にはメーカーのサービスセンターが検知し、必要に応じて点検や修理を手配する体制が整っています。 - メンテナンス費用:

購入時に「10年間のフルメンテナンスサポート」といった保証プランに加入するのが一般的です。この費用は本体価格に含まれている場合と、別途20万円~30万円程度の費用がかかる場合があります。このプランに加入していれば、10年間の定期点検や故障時の修理費用(部品代・出張費含む)は原則として無償となります。

11年目以降は有償となり、修理内容によっては高額な費用が発生する可能性があるため、保証期間が切れるタイミングでの買い替えを検討する家庭も少なくありません。

太陽光発電と併用するメリットは?

エネファームと太陽光発電を併用することは「ダブル発電」と呼ばれ、エネルギーの自給自足を目指す上で非常に有効な組み合わせです。

- メリット:

- 電力自給率の大幅な向上: 晴れた日中は太陽光発電、夜間や雨天時はエネファームが発電することで、天候や時間帯に左右されずに電力を安定的にまかなえます。 電力会社から買う電気を最小限に抑えることができます。

- 最強の防災対策: 停電時、日中は太陽光、夜間はエネファームというように、両方の自立運転機能を活用できます。長期間の停電にも対応しやすくなり、安心感が格段に高まります。

- デメリット・注意点:

- 初期費用が非常に高額になる: 両方のシステムを導入するため、合計で300万円以上の初期投資が必要になることもあります。

- 売電価格が下がる: ダブル発電の場合、太陽光発電の余剰電力の買取価格が、太陽光発電のみの場合よりも安くなる「ダブル発電適用単価」が適用されることがあります。(※現在のFIT制度ではこの区別はなくなっていますが、今後の制度変更には注意が必要です)

- 設置スペースの確保: 両方の設備を設置するための十分なスペース(屋根と地上)が必要です。

ダブル発電は理想的なエネルギーシステムですが、非常に高コストなため、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

まとめ:デメリットを理解し、家庭に合うか慎重に判断しよう

この記事では、エネファームの仕組みから9つのデメリット、5つのメリット、費用対効果、そして他のシステムとの比較まで、網羅的に解説してきました。

エネファームは、自宅で電気とお湯を同時につくりだす、非常にエネルギー効率の高い画期的なシステムです。光熱費の削減、環境への貢献、そして災害時の安心感といった、多くの魅力的なメリットを提供してくれます。

しかしその一方で、100万円を超える高額な初期費用、広い設置スペースの確保、定期的なメンテナンスの必要性など、決して無視できないデメリットも存在します。特に、単純な金銭的コストだけで「元を取る」ことを考えると、多くの家庭では導入が難しいのが現実です。

最終的にエネファームを導入すべきかどうかは、ご自身の家庭のライフスタイルや価値観に合っているかで決まります。

- 家族が多く、日中も在宅し、電気やお湯をたくさん使う家庭

- ガス温水式の床暖房などを多用する家庭

- 金銭的なメリット以上に、災害への備えという「安心」を重視する家庭

このような家庭であれば、エネファームは大きな価値をもたらしてくれるでしょう。

逆に、エネルギー使用量が少ない家庭や、初期費用を極力抑えたい方にとっては、オーバースペックな投資となり、後悔につながる可能性があります。

エネファームは、決して衝動買いできる製品ではありません。本記事で解説した内容を参考に、ご家庭のエネルギーの使用状況を把握し、複数の業者から相見積もりを取った上で、長期的な視点からじっくりと導入を検討することをおすすめします。 デメリットを正しく理解し、それでもなおメリットに魅力を感じるのであれば、エネファームはあなたの暮らしをより豊かで安心なものに変えてくれるはずです。